Сартакова О.Ю. Промышленная микробиология

Подождите немного. Документ загружается.

61

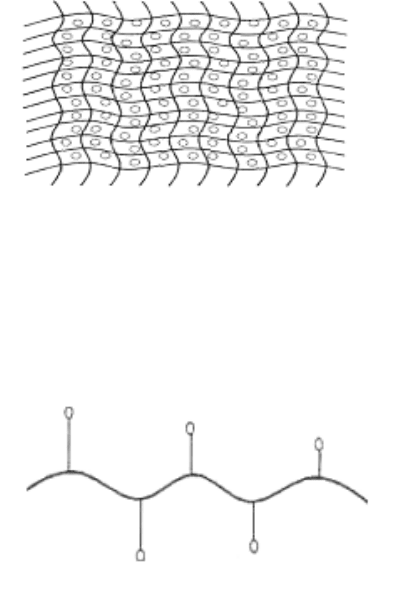

2.Включение в гель агар-агара, альгинатов, карагинана (рис. 20).

Молекулы фермента сидят в порах геля. Гель проницаем для молекул

субстрата и продуктов реакции за счет молекулярной диффузии.

Рисунок 20 - Иммобилизация фермента методом включения

в гель

3. Ковалентное связывание с носителем. Носителем в этом слу-

чае является полимерный материал, длинные молекулы которого в

разных местах связаны химическими ковалентными связями с молеку-

лами фермента (рис. 21).

Рисунок 21 - Иммобилизация фермента методом ковалентно-

го связывания с носителем

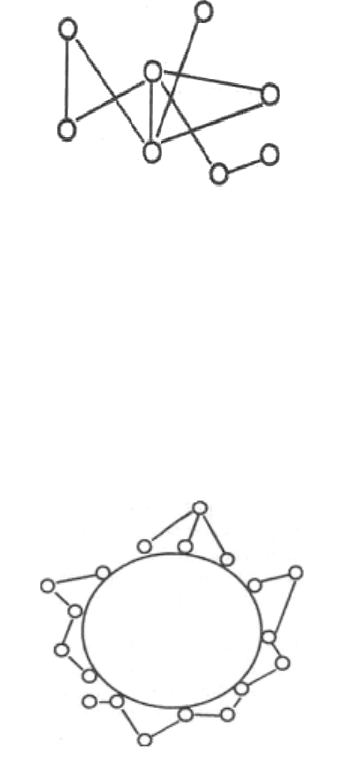

4. Поперечная «сшивка» молекул фермента при помощи би-

функциональных реагентов. Молекулы фермента, свободно переме-

щающиеся в растворе, соединяются между собой различными своими

участками с помощью определенных реагентов (рис.22).

62

Рисунок 22 - Иммобилизация фермента методом поперечной

«сшивки»

Получается некое пространственное образование, включающее

активные молекулы фермента и довольно большие пространства меж-

ду ними, удобные для диффузии молекул субстрата и продукта реак-

ции.

5.Адсорбция на носителе с последующей поперечной «сшивкой».

Этот способ сочетает в себе способы 1 и 4. По сравнению с обычной

адсорбцией на

носителе получается более глубокий слой молекул фер-

мента, доступных для субстрата и продукта, а по сравнению с обычной

«сшивкой» — более прочная гранула, имеющая жесткий остов в цен-

тре (рис. 23).

Рисунок 23 - Иммобилизация фермента методом адсорбции

на носителе с последующей поперечной “сшивкой”

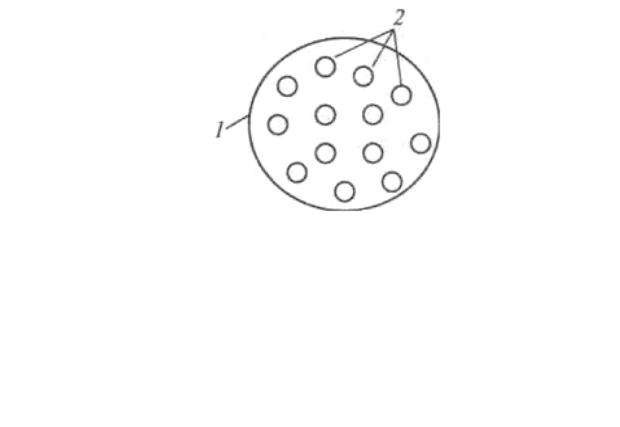

6. Включение в полупроницаемые капсулы. Внутри капсулы

(рис.24) как бы существует коллоидный раствор фермента. Внешняя

оболочка капсулы довольно прочная, непроницаема для фермента, но

проницаема для продукта и субстрата.

63

1 — капсула с полупроницаемой стенкой;

2 —молекулы фермента, взвешенные в растворе внутри

капсулы

Рисунок 24 - мобилизация фермента методом включения в

полупроницаемые капсулы

7. Сополимеризация фермента и полимера-носителя. Напоми-

нает включение в гель, но матрица создается путем сополимеризации

полифункционального реагента и фермента (фермент не просто нахо-

дится в «клетке» геля, но и сцеплен с ней). Этот способ является соче-

танием способов 2 и 4. Примером является широко распространенный

полиакриламидный гель, в котором

в качестве реагента используется

глутаровый альдегид.

8. Физическое смешение — перемешивание фермента и порош-

ка носителя. Метод довольно прост, но не очень надежен. Фермент

может отслаиваться от носителя и переходить в раствор.

4.7 Оценка качества иммобилизованных ферментов и

метода иммобилизации

Разработка иммобилизованного фермента (биокатализатора) —

это целое искусство. Здесь важны и рецептура

входящих в биокатализ-

атор компонентов, и режим температуры, рН, перемешивания, при ко-

тором осуществляется иммобилизация, и методы отмывки свободного

фермента и остатков не прореагировавшего мономера или реагентов.

64

Эта технология часто является надежно охраняемым секретом

фирм. При оценке метода иммобилизации обычно учитывают три ха-

рактеристики получаемого биокатализатора:

1) потеря активности при иммобилизации. Иммобилизация — это

всегда некоторое насилие над ферментом. Это особенно справедливо в

методах, где в процессе иммобилизации используют химические реа-

генты, экстремальные для фермента значения рН и температуры.

По-

этому сразу после иммобилизации суммарная активность фермента

ниже, чем до нее;

2) стабильность биокатализатора. Это его способность проти-

востоять деградации молекул фермента в процессе последующей его

работы и хранения. Наиболее надежно, конечно, проверить образцы

биокатализаторов при длительной работе, хотя в практике часто ис-

пользуют ускоренные методы старения и оценки стабильности;

3) активность биокатализатора. Она зависит не только от первого

показателя — потери активности, но также и от того, насколько акти-

вен был исходный фермент, то есть насколько хорошо и много удалось

«затолкать» фермента в биокатализатор.

Разные оценки качества биокатализатора часто бывают проти-

воречивыми. Выбирать приходится на основе экономического сравне-

ния — сколько продукта

, и с какой производительностью может дать

тот, или иной биокатализатор и какова при этом получается его цена.

4.8 Примеры использования ферментов

Наиболее известные примеры использования ферментов.

1. Получение глюкозо-фруктозных сиропов из крахмала. Здесь

используется 3 фермента: амилаза — для разжижения крахмала, глю-

коамилаза — для осахаривания крахмала (трансформации в глюкозу) и

глюкозоизомераза —

для изомеризации глюкозы в более сладкий сахар

фруктозу.

2. Обработка молочной сыворотки. Фермент бета-галактозидаза

способствует расщеплению молочного сахара лактозы на глюкозу и га-

лактозу.

Тот же фермент используется для обработки молока и получения

безлактозного молока.

3. Производство этанола, пива. Здесь используют те же фермен-

ты, что и для получения глюкозо-фруктозных

сиропов (кроме глюкозо-

изомеразы) — амилаза и глюкоамилаза.

65

4. Обработка молока при получении творога и сыров. Здесь ис-

пользуется молокосвертывающий фермент.

5. Стиральные порошки с биодобавками. Используются фермен-

ты протеазы.

6. Производство вина и соков. Здесь используется фермент пекти-

наза, который позволяет превращать взвешенные частицы виноградной

или фруктовой мезги в растворимые сахара.

7. Получение L-аминокислот, преимущественно усваиваемых жи-

вотными, из D-аминокислот

, которые получаются при химическом

синтезе. Такую изомеризацию осуществляют ферменты аминоацилазы.

8. Очистка кожи от волос в кожевенной промышленности. Эта

операция осуществляется с использованием ферментов протеаза, кол-

лагеназа.

9. Осуществление превращений стероидов (например, превращен-

ие гидрокортизона в преднизолон). Используется иммобилизованный

фермент дегидрогеназа.

10. Модификация природных антибиотиков. Мы уже упоминали

практически важный процесс получения

6-аминопеницилла-новой кис-

лоты (6-АПК) из пенициллина. Используется фермент пенициллинами-

даза или иммобилизованные клетки бактерий, продуцирующих этот

фермент.

5 ФЕРМЕНТАЦИЯ

Ферментация – это процесс, в котором происходит преобразова-

ние исходного сырья в продукт с использованием биохимической дея-

тельности микроорганизмов или изолированных клеток. Практически

синонимами слова «ферментация» можно считать такие термины, как

выращивание микробов, культивирование, биосинтез.

Следует отличать ферментацию от биотрансформации и биоката-

лиза.

Исходную среду в процессах ферментации или ее основной ком-

понент часто обозначают словом «субстрат».

5.1 Классификация процессов ферментации

По признаку целевого продукта процесса, ферментация может

быть следующих типов:

66

1) ферментация, в которой целевым продуктом является сама био-

масса микроорганизмов; именно такие процессы часто обозначают

словами «культивирование», «выращивание»;

2) целевым продуктом является не сама биомасса, а продукты ме-

таболизма — внеклеточные или внутриклеточные; такие процессы ча-

сто называют процессами биосинтеза;

3) задачей ферментации является утилизация определенных ком-

понентов исходной среды; к таким

процессам относятся биоокисление,

метановое брожение, биокомпостирование и биодеградация.

По основной среде, в которой протекает процесс,

ферментация бывает:

1) поверхностная (твердофазная);

2) глубинная (жидкофазная);

3) газофазная ферментация.

По числу видов микроорганизмов различают:

1) ферментацию на основе монокультуры;

2) смешанное культивирование, где участвует микробная ас-

социация двух и более культур.

По способу

организации во времени:

1) периодическая;

2) непрерывная;

3) многоциклическая;

4) отъемно-доливная;

5) периодическая с подпиткой субстрата;

6) полунепрерывная с подпиткой субстрата.

Рассмотрим более подробно периодическую ферментацию.

5.2 Основные параметры периодической ферментации

В периодических процессах загрузка сырья и посевного материа-

ла в аппарат производится единовременно, затем в аппарате в течение

определенного времени идет процесс, а после его завершения получен-

ная ферментационная жидкость выгружается из аппарата.

После того как в аппарат загрузили среду, создали необходимую

температуру, добавили посевной материал и стали подавать воздух для

аэрации, собственно говоря, и начался процесс ферментации. Как сле-

дить за протеканием этого процесса? Для этого необходимо

время от

67

времени или непрерывно определять, какие изменения происходят в

ферментационной среде.

Обычно состояние процесса характеризуется следующими основ-

ными параметрами:

− концентрация биомассы микроорганизмов X;

− концентрация субстрата S;

− концентрация продукта Р.

Все эти концентрации приведены к единице объема среды.

5.3 Понятие скорости роста

Прирост биомассы зависит от изменения размеров отдельных

клеток и

от увеличения числа клеток.

Абсолютная скорость роста (валовая) характеризуется прирос-

том биомассы за единицу времени

V = dm / dt.

Относительная скорость роста (удельная) – это абсолютная

скорость роста культуры отнесенная к единице исходной биомассы

M = V / m.

В идеальном случае рост микробной культуры идет с постоянной

удельной скоростью. В этом случае через определенный промежуток

времени из каждой

клетки образуется две других, через следующий

промежуток времени разделяется уже две клетки и вся биомасса увели-

чивается дважды в два раза

N

1

= 2 n N

0

,

где n - число генераций (делений клетки);

N

1

– число клеток в определенный момент времени;

N

0

- число клеток в начальный момент времени.

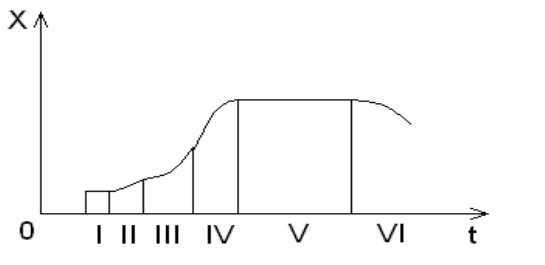

5.4 Фазы периодической ферментации

Рассмотрим, как изменяется концентрация биомассы в процессе

периодической ферментации (рис.25).

68

I —лаг-фаза; II — фаза ускорения роста; III — фаза экспоненци-

ального роста;IV — фаза замедления роста; V — стационарная фаза;

VI — фаза отмирания.

Рисунок 25 - Определение фаз ферментации по кривой роста

биомассы во времени

В начале ферментации некоторое время микроорганизмы как бы

приспосабливаются к новой среде, их концентрация не меняется. Этот

период называется лаг-фаза. В

этот период клетки не только адапти-

руются к новым условиям, но и частично изменяют среду, делая ее

пригодной для себя. Чем полноценнее субстрат, тем короче лаг-фаза.

Далее начинается рост клеток — это фаза ускорения роста. Третья

фаза — экспоненциального роста, это фаза наиболее интенсивного

роста клеток, здесь происходит наибольший относительный прирост

биомассы. Затем относительная скорость роста начинает уменьшаться

— это фаза замедления роста. Достигнув некоторой максимальной

величины, концентрация биомассы далее перестает возрастать. В этой

фазе — стационарной — в среде истощаются питательные вещества и

накапливаются продукты обмена, тормозящие рост. Биомасса растет и

одновременно происходит гибель части клеток (автолиз), так что об-

щая концентрация клеток

сохраняется постоянной. Наконец в фазе

отмирания автолиз начинает преобладать над ростом, и концентрация

биомассы микроорганизмов снижается.

В процессе роста культуры изменяется морфология клеток, их хи-

мический состав и физиологическое состояние. Культура может неоп-

ределенно долго задержаться на стадии интенсивного роста и высокой

физиологической активности. Это определяется действием факторов

69

среды. Создавая соответствующие условия, можно остановить разви-

тие культуры на любой точке кривой роста и таким образом заставить

микроорганизмы «работать» с наибольшей интенсивностью.

5.5 Преимущества и недостатки периодической ферментации

Преимущества:

− малая стоимость аппарата и системы управления;

− гибкость – возможность наработки в одном биореакторе

разных продуктов;

− процесс менее подвержен

инфицированию и мутациям

клеток из-за отсутствия протока и притока и из-за отно-

сительно малого времени ферментации;

− условия культивирования можно поддерживать в опти-

муме, как в фазе роста биомассы, так и в фазе биосинтеза

продукта;

− процесс удобен для реализации биосинтеза вторичных

метаболитов.

Недостатки:

− необходимость приготовления

посевного материала;

− велико непродуктивное время ферментации; производи-

тельность по биомассе и продукту часто ниже, чем при

непрерывном процессе;

− труднее поддерживать необходимые параметры из-за не-

стационарности процесса.

6 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ

Биотехнологические процессы широко представлены в таких от-

раслях народного хозяйства как энергетика, гидрометаллургия, элек-

троника, медицина, химическая

, пищевая промышленность, они вносят

существенный вклад в природоохранные технологии, позволяя с помо-

щью микробных ассоциаций восстанавливать загрязненные в ре-

зультате антропогенного воздействия естественные среды обитания

живых организмов — гидро-, лито- и атмосферу.

70

6.1 Биотехнологические процессы в решении

экологических задач

Окружающая среда и биотехнология. По мере того как увеличи-

вается население Земли и развивается промышленность, все более се-

рьезной становится проблема защиты окружающей среды. В решении

такого рода задач биотехнология играет все возрастающую роль, в ча-

стности, в том, что касается разработки новых или

усовершенствован-

ии существующих способов переработки отходов. Новейшие процес-

сы переработки необычных отходов будут основаны на использовании

микроорганизмов, обладающих новыми, неизвестными ранее или ис-

кусственно созданными катаболическими способностями.

Процесс минерализации органических отбросов, основанный на

использовании активного ила, был разработан в 1914 году. С тех пор

он был существенно модернизирован, стал более сложным

и произво-

дительным и используется сегодня во всем мире для переработки сто-

ков.

Также большие надежды возлагаются и на биоинженерию. Разра-

ботка биодатчиков поможет осуществлять мониторинг и контролиро-

вать условия среды. Биоиндикаторами называются живые организмы

или их сообщества, жизненные функции которых тесно коррелируют с

определенными факторами среды, что могут применяться для

их оцен-

ки.

Методы очистки стоков и выбросов, обезвреживания твердых от-

ходов, а также вопросы биоиндикации и биотестирования, методов

оценивающих состояние природной среды по реакциям живых орга-

низмов будут рассмотрены более подробно в последующем в соответ-

ствующих разделах специальных дисциплин: «Технология очистки

воды», «Технология очистки газов», «Промышленная экология»,

«Мониторинг».

Назовем

основные биотехнологические процессы, используемые

в практике природоохранных технологий.

Биологическая очистка стоков. Существуют микроорганизмы,

для которых загрязнения, содержащиеся в сточных водах, являются

питательными веществами. В начале XX века произошла революция в

городском хозяйстве, когда был предложен метод аэробной биологиче-

ской очистки сточных вод с помощью активного ила — сложной смеси

микроорганизмов. Хотя при

этом требуется перемешивать жидкость и

непрерывно аэрировать ее воздухом, такой способ позволяет перераба-