Романовский С.И. Седиментологические основы литологии

Подождите немного. Документ загружается.

констатировать, что в настоящее время сколько исследователей,

столько и теорий, точнее, эмпирических формул

[179J.

Долгие годы популярным был подход Г. Хьюльстрема к опре-

делению значений #

кр

для частиц разных размеров, но сегодня

ок сохранил лишь чисто исторический интерес. Метод В. Н. Гон-

чарова

[82], используемый также для

оценки

у

кр

, основан на

предположении, что для отрыва частиц от дна основным фактором

является подъемная сила потока, возникающая в пограничном

слое благодаря

наличию

градиента скорости. Итог — очередная

полуэмпирическая формула. Свои эмпирические соотношения

для определения

величин

срывающих скоростей в разные годы

предлагали И. К.

Никитин,

М. А. Великанов, И. И. Леви,

В.

С. Кнороз, Л. С. Клячко, Г. "У. Менард, Ж. Ларра, Ф. Биро,

Р. Бэгнольд и многие другие ученые. Все эти соотношения отли-

чались лишь опытными коэффициентами, фиксировавшими

раз-

личные

условия эксперимента, крупность частиц, уклон и шеро-

ховатость

дна и т. д.

Приведем несколько примеров рекомендуемых значений срыва-

ющей скорости для частиц разных размеров. Г. У. Менард назы-

вает

цифры v

KV

= 24 см/сек, при которой начинается формирова-

ние рифелей из песка с Md = 0,5 мм, а Дж. Лаутон считает, что

при у

кр

= 20 -f- 40 см/сек начинается формирование рифелей даже

из более мелкого песка с Md = 0,2 мм

[180].

В. В. Лонгинов [179]

еще

более снижает значения г;

кр

, полагая, что уже при г;

кр

=

=

15-7-20 см/сек образуются рифели из песка с Md = 0,2 мм.

Данные по срывающим скоростям при образовании ветровой

эоловой ряби содержатся в работе М. Е. Бельгибаева и О. Е. Се-

менова

[24], которые моделировали рябь в аэродинамической

трубе.

По результатам их экспериментов при скорости воздушного

потока и = 4 м/сек начинается перенос частиц супеси. При v =

=

6 м/сек закладываются основы ряби. При ь = 7 -f- 9 м/сек

возникает четко выраженная ветровая рябь. Наконец, при v Г>

>

10 м/сек ветровая рябь разрушается.

Таким образом, практически важной критической скоростью

в

волновом потоке следует считать скорость начала рифелеобра-

зования на ровном дне. Не зная же конкретные значения у

кр

,

трудно описать физически обоснованную картину образования

периодических рифельных структур, а тем более решать обратные

седиментологические задачи, т. е. восстанавливать гидродинамику

среды по морфологии и вещественному составу рифелей.

Б. А. Шуляк

[345],

наиболее глубоко изучавший физику

процессов рифелеобразования, считает, что следует различать те

граничные значения и

кру

при которых меняется механизм взаимо-

действия волнового потока и дна. Таких граничных значений v

KP

три: v'

Kp

— начальная сдвигающая скорость;

и'кр

— критическая

скорость,

соответствующая отрыву частиц от поверхности дна,

при которой частицы начинают перемещаться во взвешенном

состоянии или сальтацией; v'

K

'

p

' — критическая скорость стирания

образованных ранее подвижных форм донного рельефа, в ча-

стности рифелей. Так, для песка с Md = 0,25 мм у,'

ф

= 18 -~

-

2

T

20 см/сек, для эолового потока v'

Kp

^ 350 ~ 400 см/сек. Для

песка той же размерности соотношения между различными гра-

ничными значениями критических скоростей имеют вид: v"

KV

я»

2^кр и ^

ЗУкр.

Б. А. Шуляк [345] справедливо полагает,

что для волнового потока значения

г>к

Р

зависят прежде всего от

характера

донной поверхности и предыстории процесса взаимодей-

ствия потока и дна. Так, если донная поверхность деформирована,

то

значения v'

KV

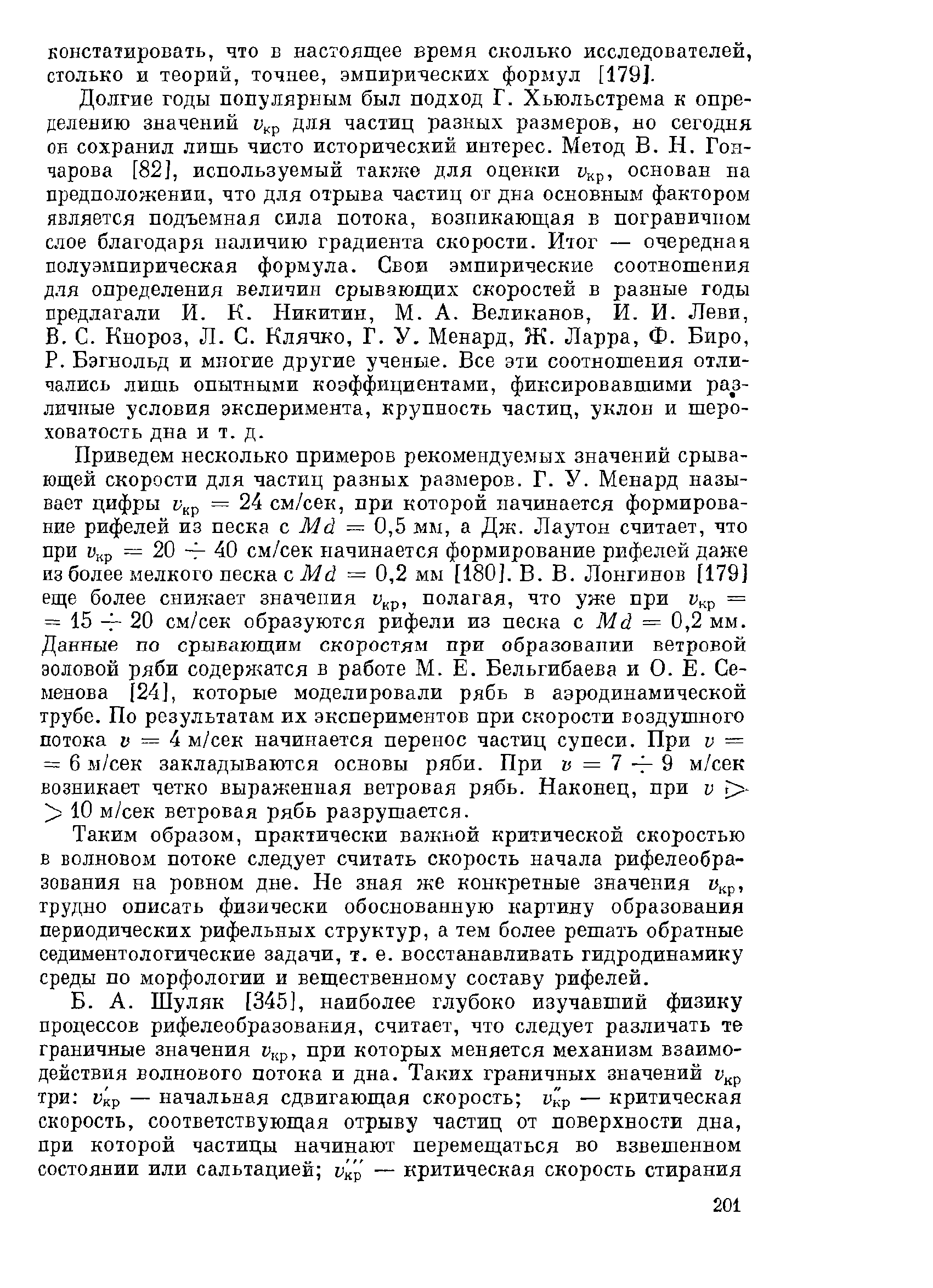

понижаются почти в 2 раза. На рис. 46 показана

зависимость сдвигающих скоростей от размера частиц.

Формула,

по которой Б. А. Шуляк [345] предлагает оценивать

величину сдвигающей скорости, имеет вид

,:,-/.,2

Jul+(£)•-£.

dsn

где р' и р — плотность осадочных частиц и воды; g — ускорение

свободного падения; d — размер частиц; \х — вязкость воды.

Существенно отличается формула, которую для тех же целей

предлагают П. Д. Комар и М. С. Миллер

[457]:

P

KP)

2

(P'

—P) gd

-0,3

где d

0

— орбитальный диаметр движения частиц воды при вол-

нении,

который находится из уравнения

dQ==

sin

11

(Li/

А)

•

(159)

Коэффициент 0,3 в формуле (158) появился при сопоставлении

вычисленных значений v'

KV

с экспериментальными данными Р. Бэг-

нольда. Соотношение (158) имеет существенный недостаток, так

как для определения v'

Kp

необходимо знать все гидродинамические

характеристики волнения

(159),

что не дает возможность исполь-

зовать

эти теоретические результаты на материале древних осад-

ков.

В этом отношении метод Б. А. Шуляка нам представляется

более работоспособным, по крайней мере при решении задач

палеоседиментологии, нацеленных на реконструкцию гидродина-

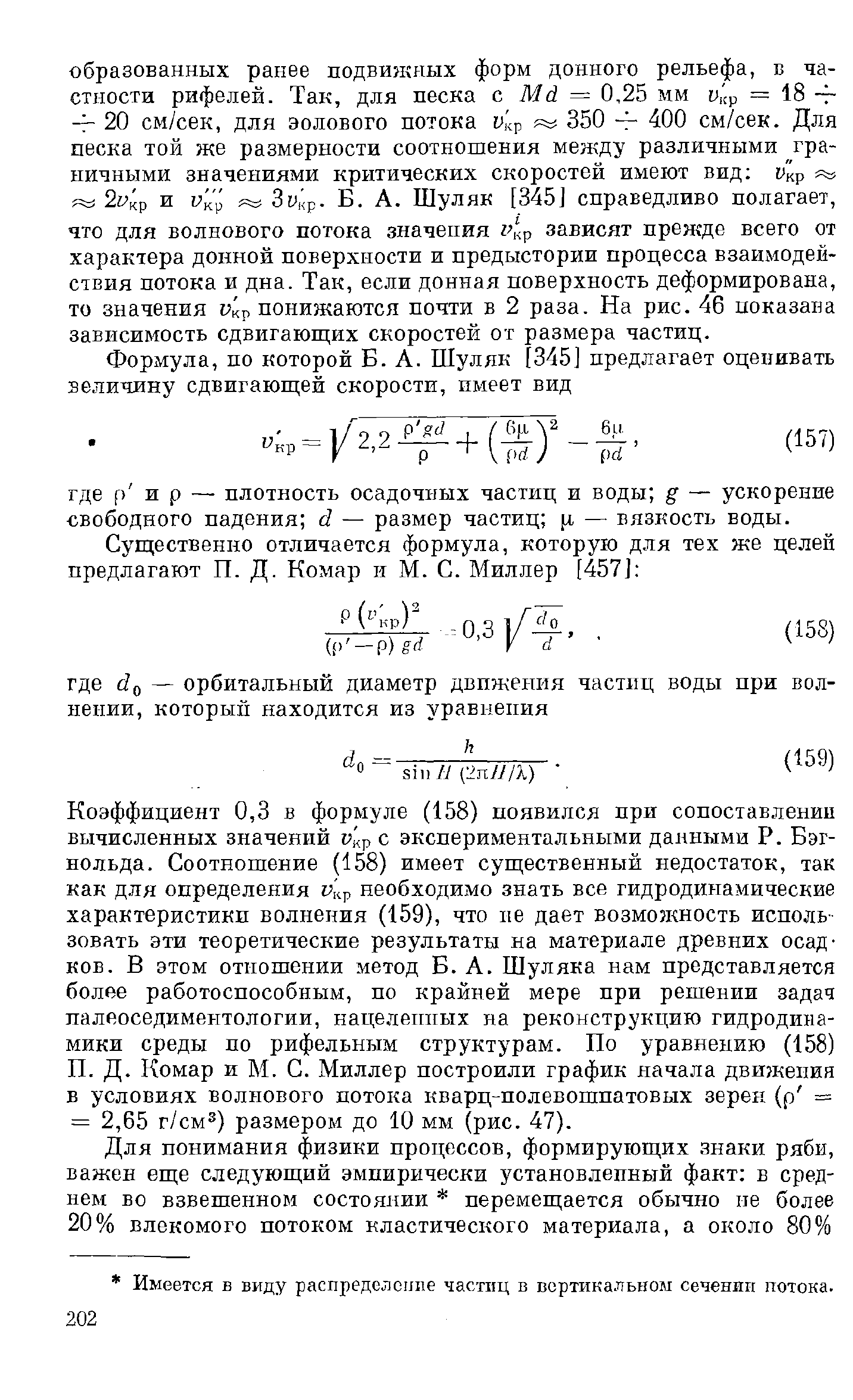

мики среды по рифельным структурам. По уравнению (158)

П.

Д. Комар и М. С. Миллер построили график начала движения

в

условиях волнового потока кварц-полевошпатовых зерен (p' =

=

2,65 г/см

3

) размером до 10 мм (рис. 47).

Для понимания физики процессов, формирующих знаки ряби,

важен еще следующий эмпирически установленный факт: в сред-

нем во взвешенном состоянии * перемещается обычно не более

20%

влекомого потоком кластического материала, а около 80%

*

Имеется в виду распределение частиц в вертикальном

сечении

потока.

частиц сосредоточено в

придонной

части потока, т. е. в слое в не-

сколько десятков сантиметров от дна, но именно эта часть осадков

наиболее интенсивно взаимодействует с донными отложениями,

в

связи с чем и начинается при про-

чих условиях формирование рифелей.

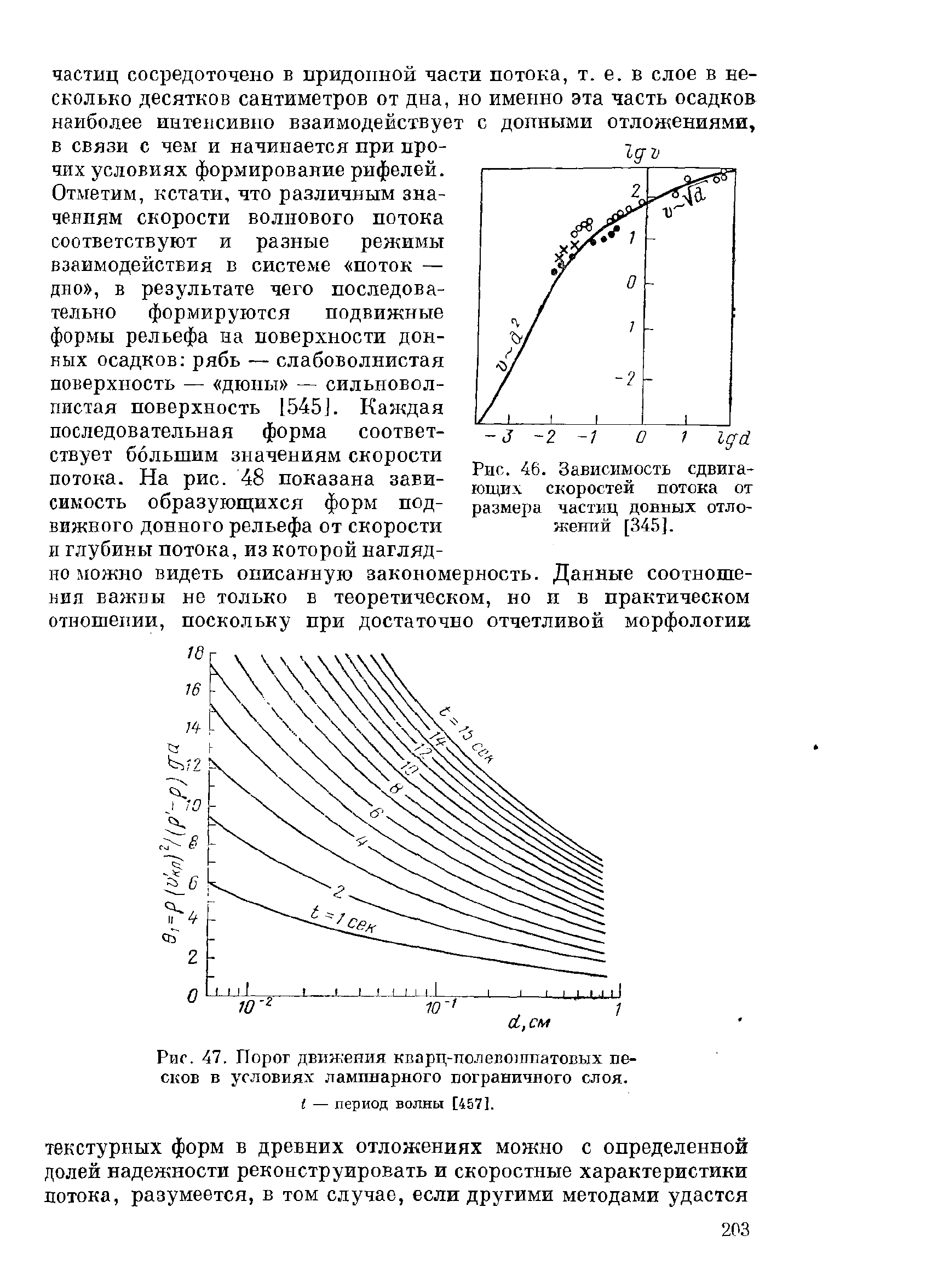

Отметим, кстати, что различным зна-

чениям

скорости волнового потока

соответствуют

и разные режимы

взаимодействия в системе «поток —

дно»,

в результате чего последова-

тельно формируются подвижные

формы рельефа на поверхности дон-

ных осадков: рябь — слабоволнистая

поверхность —

«дюны»

— сильновол-

пистая поверхность

[545].

Каждая

последовательная форма соответ-

ствует

большим значениям скорости

потока. На рис. 48 показана зави-

симость образующихся форм под-

вижного донного рельефа от скорости

и глубины потока, из которой нагляд-

но можно видеть описанную закономерность. Данные соотноше-

ния важны не только в теоретическом, но и в практическом

отношении, поскольку при достаточно отчетливой морфологии

18

J

-2 -7

О

1

lgrd

Рис. 46. Зависимость сдвига-

ющих

скоростей потока от

размера

частиц донных отло-

жений

[345].

d,CM

Рис. 47. Порог двия-х'ения кварц-полевошпатовых пе-

сков

в условиях ламинарного пограничного слоя.

t —

период волны

[457].

текстурных форм в древних отложениях можно с определенной

долей надежности реконструировать и скоростные характеристики

потока, разумеется, в том случае, если другими методами удастся

определить батиметрический уровень формирования этих

осадков.

Таким образом, с учетом всех сделанных выше замечаний можно

остановиться на детальном описании механизма рифелеобразо-

вания. В настоящее время существуют 2 конкурирующие гипо-

тезы:

турбулентная, которая восходит еще к Рейнольдсу, и

«вих-

ревая»,

которую выдвинул и усиленно развивает Б. А. Шуляк.

а

Рнс. 48. Соотношение между скоростью потоков и глубиной воды при фор-

мировании рифельных структур.

а

— по

лабораторным

данным

Дж.

Хармса

[424]:

1 —

«дюны»,

2 —

рябь высокоэнерге-

тических потоков,

3 —

рябь низкоэнергетических потоков,

4 —

перенос осадков отсут-

ствует;

б — по

обобщениям А. Джоплинга [443]:

1 —

антидюны,

2 —

устойчивые волны,

3 —

переходные

типы

текстур,

4 —

«дюны»,

5 —

рябь.

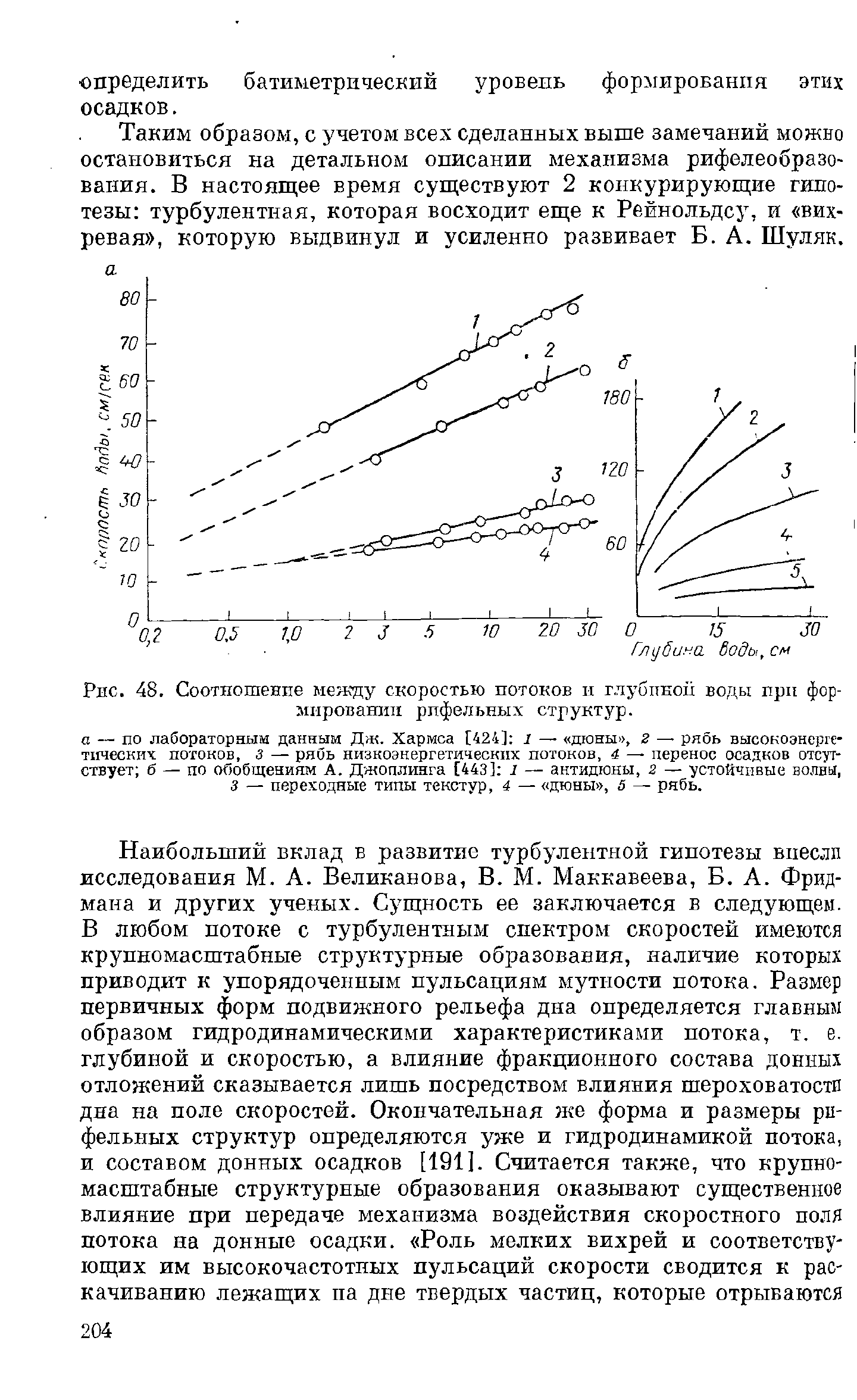

Наибольший вклад в развитие турбулентной гипотезы внесли

исследования М. А. Великанова, В. М. Маккавеева, Б. А. Фрид-

мана и других ученых. Сущность ее заключается в следующем.

В

любом потоке с турбулентным спектром скоростей имеются

крупномасштабные структурные образования,

наличие

которых

приводит к упорядоченным пульсациям мутности потока. Размер

первичных форм подвижного рельефа дна определяется главным

образом

гидродинамическими характеристиками потока, т. е.

глубиной и скоростью, а

влияние

фракционного состава донных

отложений сказывается лишь посредством

влияния

шероховатости

дна на поле скоростей. Окончательная же форма и размеры ри-

фельных структур определяются уже и гидродинамикой потока,

и составом донных осадков

[191].

Считается также, что крупно-

масштабные

структурные образования оказывают существенное

влияние

при передаче механизма воздействия скоростного поля

потока на донные осадки. «Роль мелких вихрей и соответству-

ющих им высокочастотных пульсаций скорости сводится к рас-

качиванию лежащих на дне твердых частиц, которые отрываются

от

дна под действием низкочастотных пульсации, обладающих

максимальной энергией» [191, с. 37].

Существенным недостатком турбулентной гипотезы является

то,

что из нее все же не следует в явном виде механизм образования

именно рифельных структур. То, что волновой и поступательный

потоки характеризуются турбулентным спектром скоростей, со-

мнений

не вызывает, но вот каким образом

наличие

турбулентного

скоростного режима влияет на образование рифелей и каков

физический механизм этого процесса, остается неясным. Поэтому

более приемлемой нам представляется

«вихревая»

гипотеза

Б. А. Шуляка

[345],

которая, разумеется, не отрицает турбулент-

ный режим движения потока, но зато центр тяжести от крупно-

масштабных

структурных образований в теле потока смещает

в

сторону локальных пульсаций скорости и соответствующих им

мелких структурных вихрей.

Сущность

гипотезы Б. А. Шуляка заключается в следующем.

Основную роль в механизме образования и динамике периоди-

ческих рифельных структур играет локальное возрастание ско-

ростей над вершинами возвышений. Причем независимо от соот-

ношений между глубиной потока и высотой возвышений в не-

посредственной окрестности их высот сужение сечения потока

приводит к локальному возрастанию придонных скоростей. При

сильном возмущении потока происходит разрыв непрерывности

тангенциальных составляющих скорости, вследствие чего обра-

зуется

струя со значительно большей энергией взаимодействия

с

дном, что приводит к развитию присоединенных (локальных)

вихрей. По мере роста интенсивности взаимодействия потока

с

дном вращательным движением охватывается вся область потока

над ложбиной. При этом скорость вращения частиц жидкости

с

радиусом, равным радиусу кривизны ложбины, оказывается

одного порядка со скоростью в струе. Образование периодических

рифельных структур начинается с роста отдельных локальных

неровностей дна, высота которых достаточна для того, чтобы

скорости потока, меньшие и

кр

, вдали от этих неровностей при

подходе к ним превысили значения v

Kp

. С ростом высоты неров-

ностей дна увеличивается общее турбулизирующее возмущение

потока, что ведет к еще большему росту скоростей над

возвыше-

ниями,

а следовательно, и в вихревой области. Механизм после-

довательного роста возвышений, приводящий к периодическим

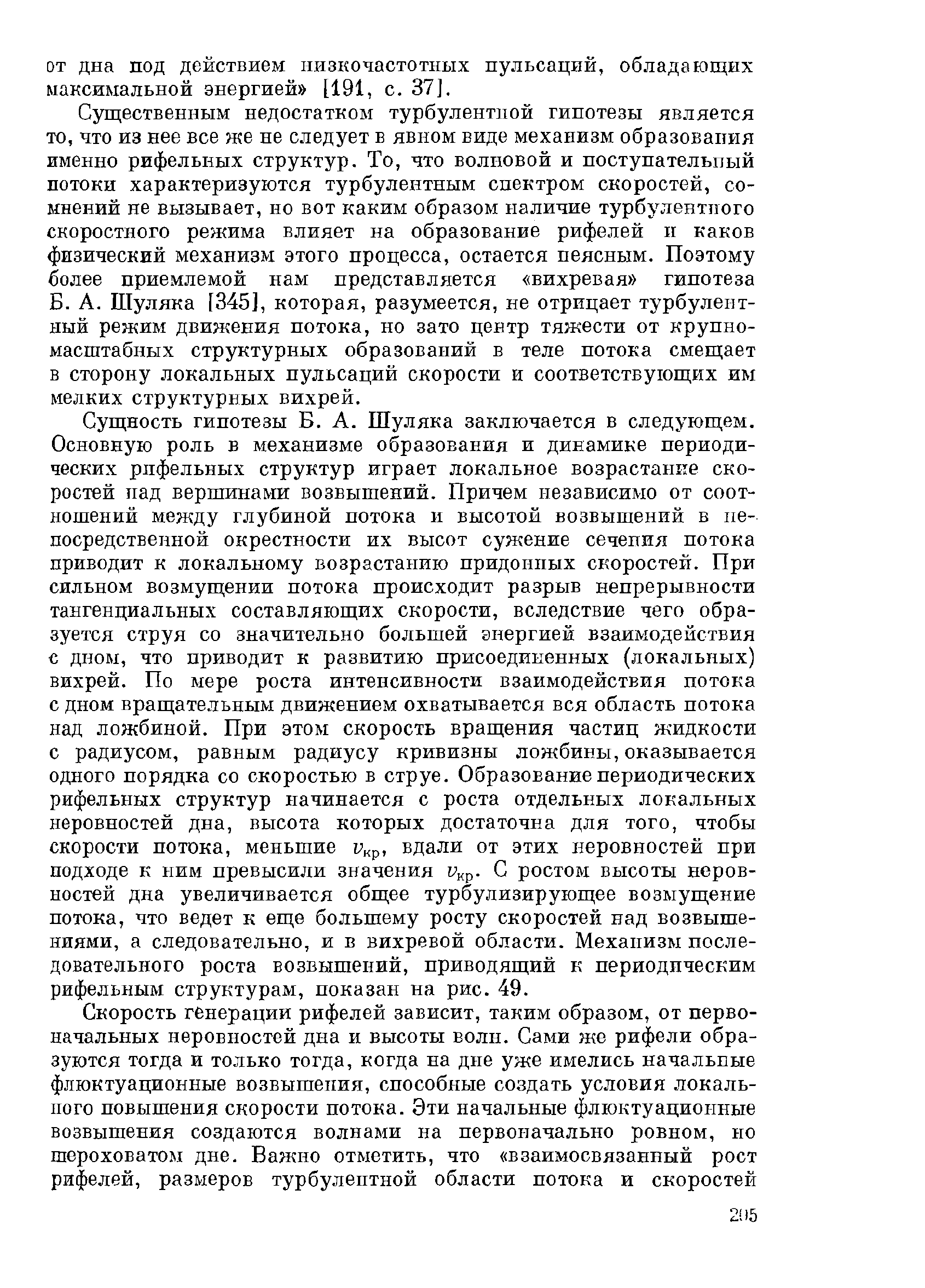

рифельным структурам, показан на рис. 49.

Скорость

генерации рифелей зависит, таким образом, от перво-

начальных неровностей дна и высоты волн. Сами же

рифели

обра-

зуются

тогда и только тогда, когда на дне уже имелись начальные

флюктуационные возвышения, способные создать условия локаль-

ного повышения скорости потока. Эти начальные флюктуационные

возвышения создаются волнами на первоначально ровном, но

шероховатом

дне. Важно отметить, что «взаимосвязанный рост

рифелей, размеров турбулентной области потока и скоростей

в

ней ограничивается условием равновесия между количеством

песка, поступающего на вершину рифеля, и количеством песка,

сносимого с нее путем волочения и взмучивания. Этим равновесием

определяются высота и шаг рифелей при данной крупности песка,

величине придонных скоростей и периоде волн» [345, с. 62].

При перемене направления движения в волне (в следующем

полупериоде) перемещение песка будет происходить в обратном

направлении. Если в потоке прямые и обратные скорости сим-

метричны, то суммарный пе-

ренос песка равен нулю, центр

тяжести рифеля не изменится,

а

профиль волновой ряби бу-

дет иметь симметричный вид.

Следовательно, шаг рифелей,

их высота и характер профиля

знаков ряби определяются в

первую очередь скоростным

режимом потока. Даже вол-

новой поток, чаще всего про-

дуцирующий

осцилляционные

симметричные знаки ряби,

при несимметричной направ-

ленности векторов скоростей

в

разные полупериоды волн

способен создавать и асиммет-

ричный

профиль ряби. Не ис-

ключена возможность возник-

новения дополнительных

гребней (рифелей) в ложбинах

и на вершине основных рифе-

лей, а при наложении на волновой поток

течений

со скоро-

стями, значительно превышающими #

кр

, периодические системы

рифелей могут преобразоваться и в более крупные уже

типично

русловые формы: валы

течений

и различные промежуточные дю-

нообразные формы.

Таким образом, с позиций сегодняшнего состояния наших

знаний о физике процессов формирования периодических рифель-

ных структур можно заключить, что традиционные представления

геологов о том, что симметричные знаки ряби являются однознач-

ными индикаторами волнового процесса в условиях побережья,

а

асимметричная рябь указывает на однонаправленный поток типа

донного течения или русла реки, нуждаются в пересмотре. Для

того

чтобы палеогеографические реконструкции, базирующиеся

на морфологии и гранулометрическом составе ряби, приобрели

доказательную основу, требуется обоснованная увязка характе-

ристик ряби (в частности, различных индексов) с типом потока,

ее продуцировавшего. При этом станет возможным и решение

задач

динамической палеогеографии

[311],

нацеленных на рекон-

A

Рис. 49. Схема генерации рифелей вол-

новой ряби

[345].

Прямой стрелкой

показано направление вектора скорости

в

первой фазе волны.

А —

ровное дно, флюктуационные возвыше-

ния отсутствуют;

Б —

ровное

дно с

одним

флюктуацноиным возвышением;

В —

флюк-

туационное

возвышение превысило критиче-

скую

высоту;

Г — в

струе потока, обтека-

ющей рифель, вихри скорости достигли сдви-

гающих величин;

Д —

первое возвышение до-

стигло

предельной высоты; второе выросло

до

размеров

предыдущего (Г). Началось

обра-

зование

третьего возвышения, расстояние

между

возвышениями увеличилось вместе

с

ростом

их

высоты.

зтрукцию параметров потока по вещественным характеристикам

сформированной им ряби. Однако даже при такой постановке

задач

восстанавливать глубины бассейна по морфологии рифель-

аых структур не удается.

СИСТЕМАТИКА

РИФЕЛЬНЫХ ФОРМ

Дж.

Хармс

[424] деликатно заметил, что деление знаков ряби

голько на симметричные (осцилляционные) и асимметричные

потоковые) соответствует уровню знаний начала XIX в. Поэтому

з

данной работе мы приведем иную систематику, соответствующую

ю

крайней

мере второй половине XX в., хотя не исключено, что

I

она в некоторых отношениях окажется неудовлетворительной.

Следует отметить, что при разработке такого рода систематик

эифельных форм возможны 2 подхода: морфологический и дина-

мический (генетический). Последовательная реализация каждого

13

них в

принципе

может привести к разработке весьма совершен-

ных и гибких классификаций рифельных форм. Неурядицы и не-

точности начинаются тогда, когда пытаются найти однозначное

соответствие

между этими систематиками, т. е. когда произвольной

гериодической рифельной структуре, выделенной по чисто мор-

фологическим признакам, пытаются найти однозначное соответ-

ствие

в генетической систематике, сопоставив с ней соответству-

ощий тип водного или воздушного потока.

Наглядной иллюстрацией может служить систематика, по

)тпошению к которой так неуважительно высказался Дж.

Хармс.

Действительно, деление ряби на симметричную и асимметричную

является примером хорошей (не очень, правда, гибкой) морфоло-

гической систематики. С другой стороны, выделение двух гене-

тических типов ряби — волновой и потоковой — также вполне

зерно в рамках генетической систематики. Но когда попытались

установить однозначное соответствие между этими системати-

ками, проведя равенство между симметричной и волновой рябыо,

i также между асимметричной и потоковой, оказалось, что такой

юдход не только не прибавил нового знания, но, напротив, от-

5росил качество палеогеографического анализа по рифельным

структурам на уровень XIX в.

Причину

такой

оценки

легко понять, если вспомнить содер-

кание предыдущей главы, где рассматривались возмояшости

восстановления обстановок и условий осадконакопления по фрак-

ционному составу пород. Там было показано, что гранулометрия

герригенных пород не является однозначным индикатором обста-

новок нахождения осадков, поскольку в одних и тех же условиях

шгут

формироваться осадки, имеющие разный гранулометри-

юский облик, и в то же время в разных обстановках можно за-

фиксировать осадки, тождественные с точностью до характери-

стик их фракционного состава. Основным фактором оказалась

конвергенция гидродинамики среды в отношении распределения

частиц по размерам (фракциям),

В

данном случае

налицо

та же ситуация: волновой режим

способен продуцировать как симметричную, так и асимметричную

рябь;

потоковая же рябь всегда асимметрична. Помимо этого,

рябь может образовываться на разных глубинах — от нескольких

сантиметров

(в районе песчаных пляжей) до тысяч метров (в глу-

боководных каньонах и проливах, в пределах континентального

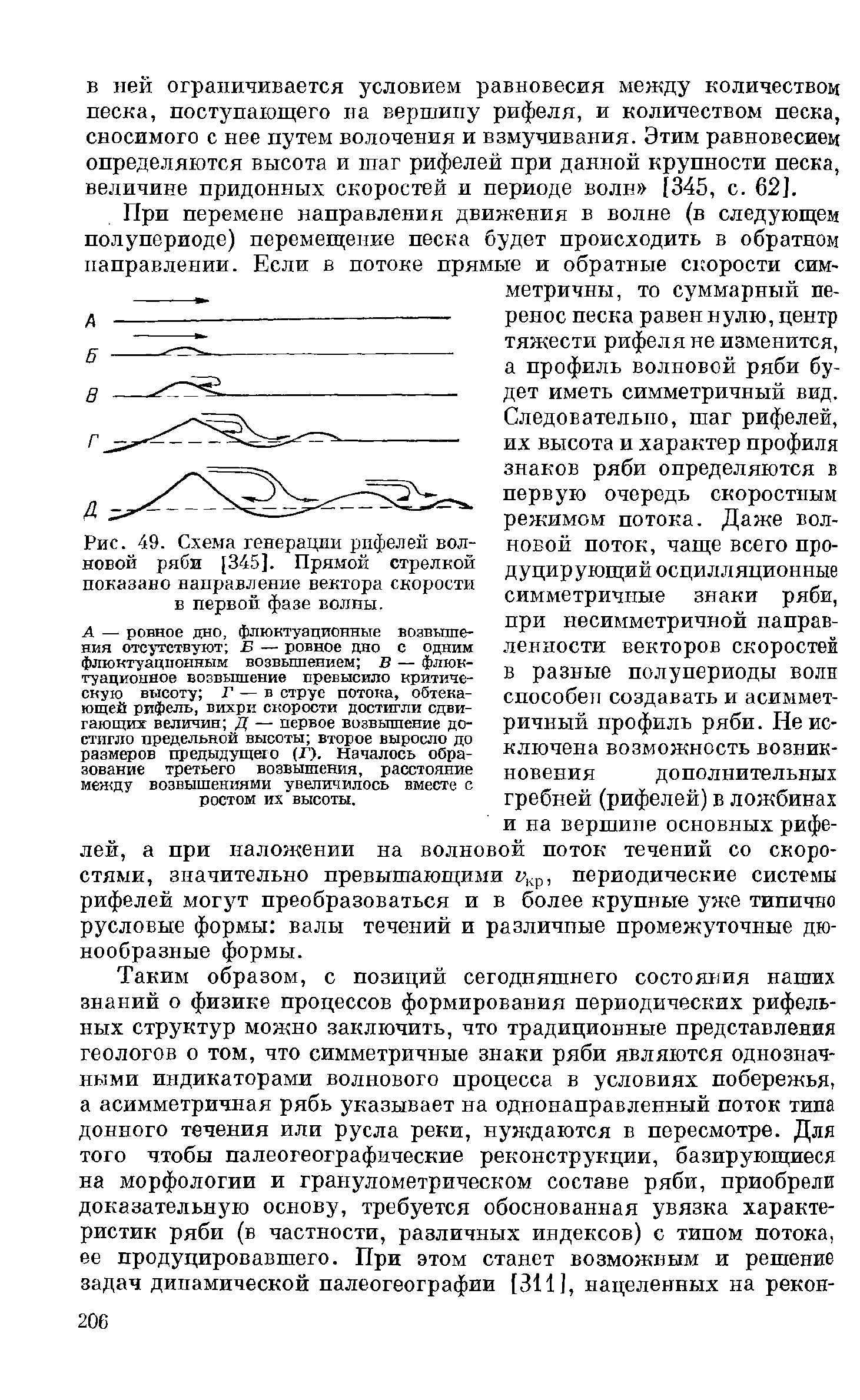

Рис. 50. Профили ряби, продуцированные тече-

ниями

(вверху),

комбинированными потоками (в се-

редине) и волнами (внизу). По результатам экспери-

ментов

в прямоточном лотке Дж.

Хармса

[424].

Стрелки указывают направление течений

и

вектора ско-

рости

на

уровне

3 см от

дна.

склона океанов и т. п.). Причем решение обратной задачи, т. е.

восстановление

глубины бассейна по морфологии и гранулометри-

ческому составу знаков ряби, оказывается невозмояшым, по-

скольку одна и та же рябь (даже имеющая асимметричный про-

филь),

которая характеризуется к тому же одним и тем же ин-

дексом и тем же медианным размером зерен, может образовываться

в

широком диапазоне глубин. И здесь определяющей оказывается

конвергенция гидродинамики среды по отношению к морфологи-

ческому облику образуемой ряби. Профили знаков ряби, которые

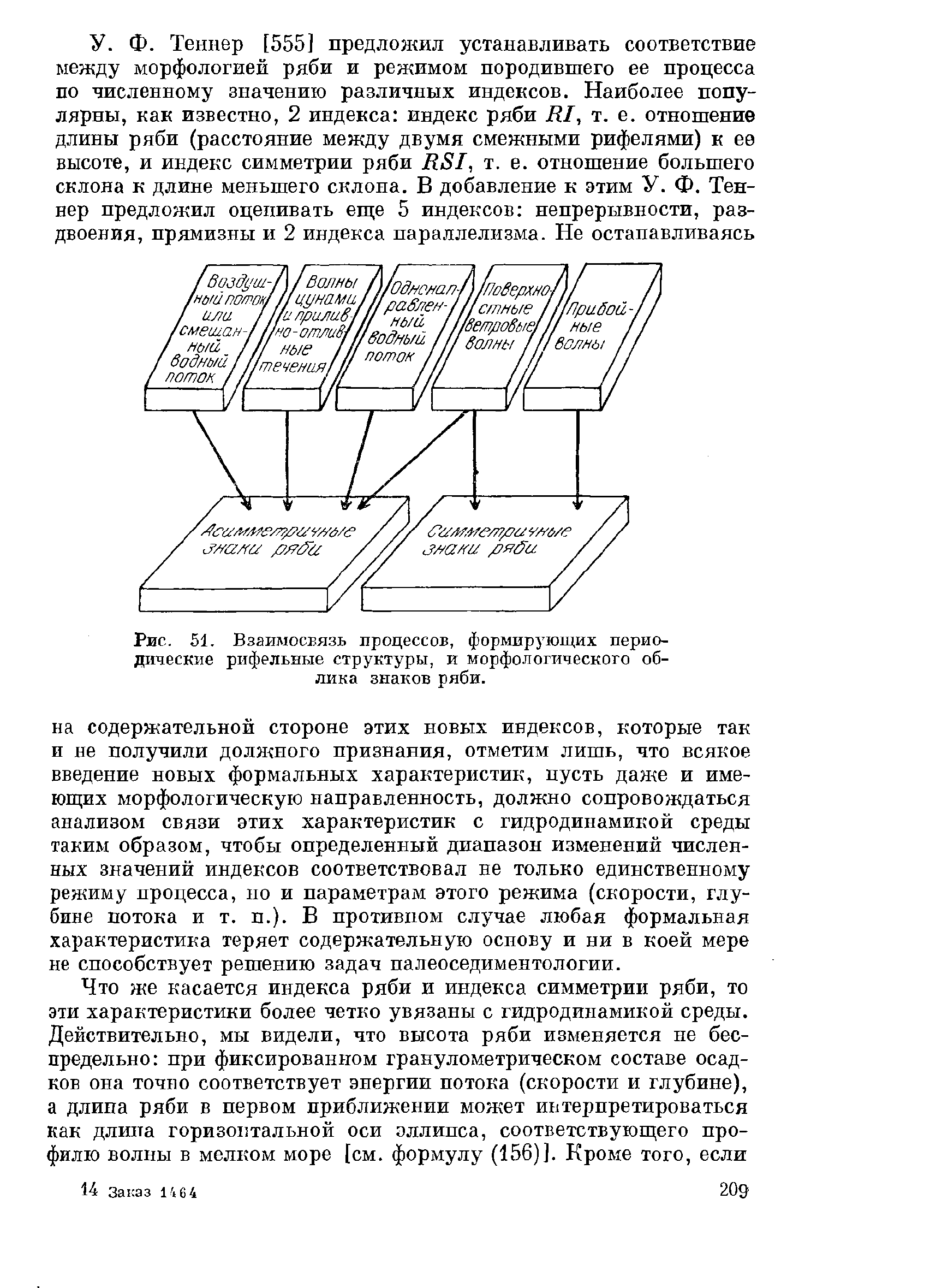

генерируются течениями, комбинированными потоками и

вол-

нами, показаны на рис. 50, а на рис. 51 представлены 2 система-

тики

знаков ряби — морфологическая и динамическая (генети-

ческая) по режимам процессов, генерирующих рябь. Можно

видеть,

что однозначного соответствия между этими системати-

ками получить не удается.

У.

Ф. Теннер [555] предлояшл устанавливать соответствие

между морфологией ряби и режимом породившего ее процесса

по численному значению различных индексов. Наиболее попу-

лярны, как известно, 2 индекса: индекс ряби RI, т. е. отношение

длины ряби (расстояние между двумя смежными рифелями) к ее

высоте,

и индекс симметрии ряби RSI, т. е. отношение большего

склона к длине меньшего склона. В добавление к этим У. Ф. Тен-

нер предложил оценивать еще 5 индексов: непрерывности,

раз-

двоения, прямизны и 2 индекса параллелизма. Не останавливаясь

Рис. 51. Взаимосвязь процессов, формирующих перио-

дические рифельные структуры, и морфологического об-

лика знаков ряби.

на содержательной стороне этих новых индексов, которые так

и не получили должного признания, отметим лишь, что всякое

введение новых формальных характеристик, пусть даже и име-

ющих морфологическую направленность, должно сопровождаться

анализом связи этих характеристик с гидродинамикой среды

таким образом, чтобы определенный диапазон изменений числен-

ных значений индексов соответствовал не только единственному

режиму процесса, но и параметрам этого режима (скорости, глу-

бине потока и т. п.). В противном случае любая формальная

характеристика теряет содержательную основу и ни в коей мере

не способствует решению задач палеоседиментологии.

Что же касается индекса ряби и индекса симметрии ряби, то

эти характеристики более четко увязаны с гидродинамикой среды.

Действительно, мы видели, что высота ряби изменяется не бес-

предельно: при фиксированном гранулометрическом составе осад-

ков она точно соответствует энергии потока (скорости и глубине),

а

длина ряби в первом приближении может интерпретироваться

как длина горизонтальной оси эллипса, соответствующего про-

филю волны в мелком море [см. формулу

(156)].

Кроме того, если

индекс

симметрии ряби в точности равен единице, то это означает

симметрию процессов генерации рифелей в первом и втором полу-

периодах волны, что, вообще говоря, может иметь место только

при волновом режиме. Однако и в данном случае четкая увязка

морфологических характеристик ряби с гидродинамикой среды

еще

не означает столь же четкой увязки этих характеристик

с

режимом процесса, генерировавшего рябь. Наиболее уверенно

интерпретируемая в этом отношении формальная характеристика

(индекс симметрии ряби) и та не имеет однозначного образа в про-

странстве

условий осадконакопления.

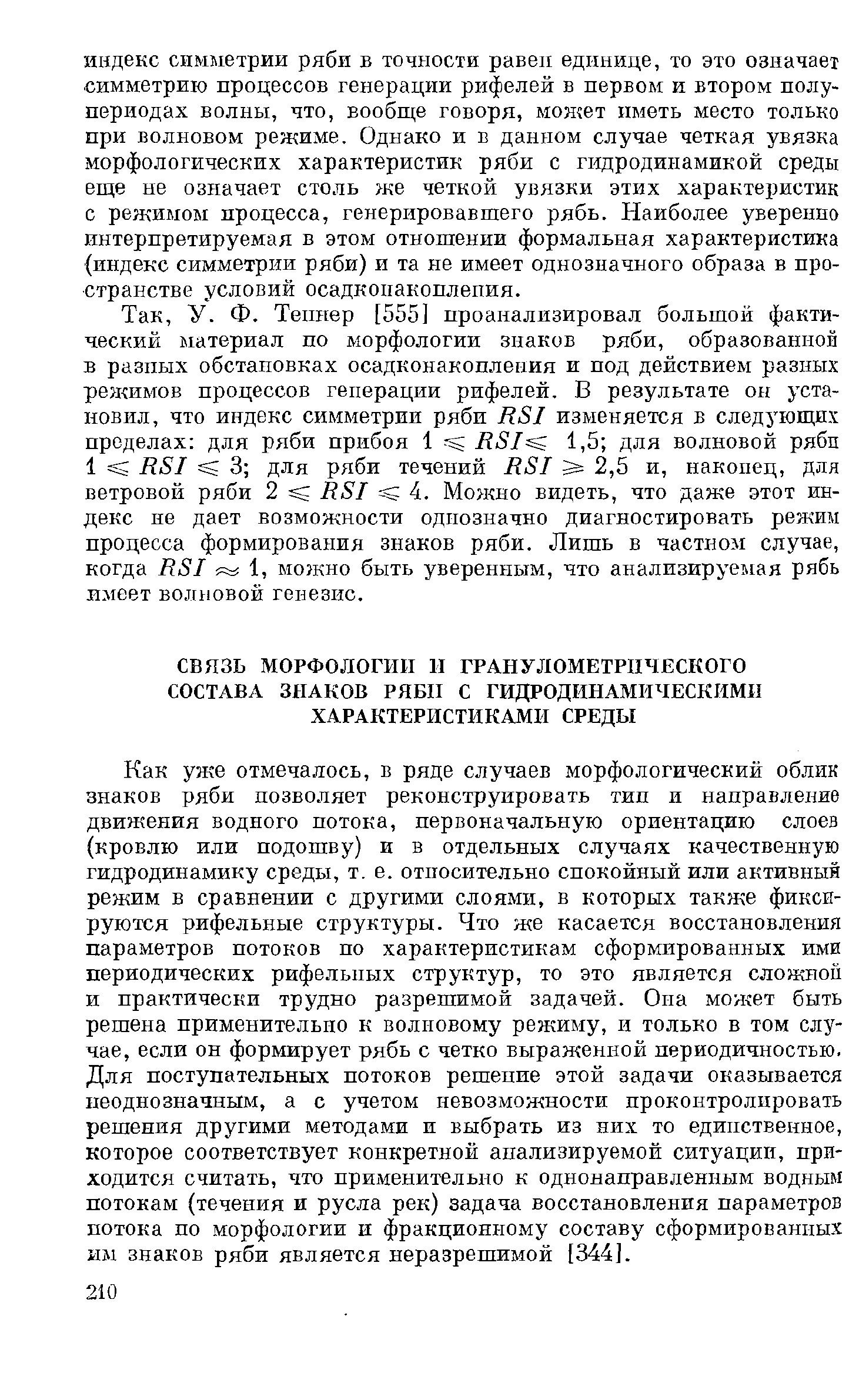

Так,

У. Ф. Теннер [555] проанализировал большой факти-

ческий

материал по морфологии знаков ряби, образованной

в

разных обстановках осадконакопления и под действием разных

режимов процессов генерации рифелей. В результате он уста-

новил, что

индекс

симметрии ряби RSI изменяется в следующих

пределах: для ряби прибоя 1 ^

i?*S/^

1,5; для волновой рябп

1 ^ RSI ^ 3; для ряби

течений

RSI ^ 2,5 и, наконец, для

ветровой

ряби 2 ^ RSI ^ 4. Можно видеть, что даже этот ин-

декс не дает возможности однозначно диагностировать режим

процесса

формирования знаков ряби. Лишь в частном случае,

когда

RSI ^ 1, можно быть уверенным, что анализируемая рябь

имеет волновой генезис.

СВЯЗЬ

МОРФОЛОГИИ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО

СОСТАВА

ЗНАКОВ РЯБИ С ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

СРЕДЫ

Как

уже отмечалось, в ряде случаев морфологический облик

знаков

ряби позволяет реконструировать тип и направление

движения водного потока, первоначальную ориентацию слоев

(кровлю

или подошву) и в отдельных случаях качественную

гидродинамику среды, т.е. относительно спокойный или активный

режим в сравнении с другими слоями, в которых также фикси-

руются

рифельные структуры. Что же касается восстановления

параметров

потоков по характеристикам сформированных ими

периодических рифельных структур, то это является сложной

и практически трудно разрешимой задачей. Она мояшт быть

решена

применительно к волновому режиму, и только в том слу-

чае,

если он формирует рябь с четко выраженной периодичностью.

Для поступательных потоков решение этой задачи оказывается

неоднозначным, а с учетом невозмояшости проконтролировать

решения другими методами и выбрать из них то единственное,

которое

соответствует конкретной анализируемой ситуации, при-

ходится считать, что применительно к однонаправленным водным

потокам

(течения и русла рек) задача восстановления параметров

потока

по морфологии и фракционному составу сформированных

им знаков ряби является неразрешимой

[344].