Пшиканокова Н.И. История экономических учений

Подождите немного. Документ загружается.

181

обходим достаточный объем инвестиций, который компенсировал бы нехватку

потребительского спроса. Кейнс подчеркивает, что при данных склонности к

потреблению и склонности к инвестированию нет оснований утверждать, что

будет постоянно поддерживаться полная занятость, а следовательно,

экономическая система может пребывать в устойчивом равновесии при

неполной занятости.

5. Согласно концепции Кейнса ключевые факторы, определяющие

величину эффективного спроса и уровень занятости — склонность к

потреблению, предельная эффективность капитала и норма процента, —

формируются в разных секторах экономики в результате действий различных

хозяйствующих субъектов, определяемых различными психологическими

мотивами. Кейнс не возлагает особых надежд на «невидимую руку» рынка в

деле достижения полной занятости и говорит о решительном усилении

регулирующих функций государства.

§3. «Неоконсервативная волна»

Неоконсерватизм пришел на смену умеренному консерватизму 1950—

1960-х гг. и появился в 1970 –е гг., вытеснив кейнсианские воззрения в теории и

на практике. В противовес «кейнсианской революции» эта теория получила

название «неоклассический ренессанс», или «монетарная контрреволюция».

Неоконсерваторов называли «новыми правыми».

Неоконсерватизм — это система экономических воззрений, основу

которой составляет неоклассическая школа. Ведущими представителями

данного научного направления являются Фридрих фон Хайек, Ирвин Фишер,

Кнут Виксель, Милтон Фридмен. Большую роль в становлении

неоконсерватизма сыграла Чикагская школа — один из крупнейших центров

экономических исследований.

182

На протяжении десятилетий экономическая политика государства

развитых стран строилась на кейнсианских рецептах теории «эффективного

спроса». Основными целями экономической политики разных государств были

провозглашены высокие и устойчивые темпы роста экономики, полная

занятость, стабильность пен и равновесие платежного баланса («магический

четырехугольник»). Успешное продвижение по всем четырем направлениям

рассматривалось как наилучшее средство стабилизации экономики, В решении

задач «магического четырехугольника» первостепенное значение придавалось

ускорению экономического развития стран. Отсюда название экономической

политики — «политика роста».

Результаты «политики роста» в 1970-е гг. были противоречивыми: наряду

с факторами роста экономики назревали сдерживающие его моменты,

обострялись проблемы безработицы, инфляции, платежного баланса. Это

нашло выражение в стагфляционном характере циклических кризисов 1974—

1975 и 1980—1982 гг., когда кризисное падение производства и увеличение

безработицы сочетались с высоким ростом цен. В свою очередь

стагфляционные кризисы 1970-х гг. переплелись со структурными кризисами

(энергетическим, сырьевым, продовольственным), что усилило нестабильность

рыночной экономики. В результате ни одна из задач «магического

четырехугольника» не была выполнена: вместо высоких и устойчивых темпов

роста экономики — их падение; полная занятость обернулась массовой

безработицей; стабильность цен - хронической инфляцией; равновесие

платежного баланса — ростом государственного долга. Более того, появились

новые проблемы экономики (кризис государственных финансов, сокращение

расходов на социальные нужды, милитаризация), превратившие «магический

четырехугольник» в многоугольник острейших социально-экономических

проблем.

Множество всевозможных кризисов показало несостоятельность

экономической политики государства, связанной в определенной мере с

183

ограниченностью и противоречивостью теоретических рецептов, на которые

опиралось государство в своей деятельности. В результате в 1970-х гг.

наблюдался кризис экономической теории, выражающийся в том, что

выдвинутая теоретическая модель государственного регулирования перестала

соответствовать экономической реальности и оказалась неспособной

выполнять свои практические функции.

В данной ситуации на передний план выходят неоконсерваторы, которые

подвели теоретическую базу под дерегулирование экономики, а такие

экономисты, как Ф. Хайек (Англия), М. Аллэ (Франция) и М. Фридмен (США)

получили за это Нобелевские премии.

Наступление неоконсерваторов ознаменовалось острой критикой

государственного вмешательства в экономику, которой приписывались все

затруднения в развитии рыночной экономики — инфляция, нестабильность,

снижение производительности труда, ослабление стимулов к росту и

техническому прогрессу, замедление накопления основного капитала.

Утверждение неоконсерватизма в ряде ведущих развитых стран, активная

пропаганда его идей обусловлена несколькими факторами и прежде всего

высокой степенью огосударствления экономических процессов, создающих

потенциальную угрозу свободному частному предпринимательству и

рыночному механизму. Кроме того, неоконсерватизм дает экономически

выгодное и приемлемое для частного капитала объяснение причин обострения

противоречий рыночной экономики, сводя их к чрезмерной экономической

роли государства и субъективным просчетам правительств развитых стран,

руководствующихся в своей политике кейнсианским рецептами. Отсюда

поддержка частным капиталом требований идеологов неоконсерватизма

ограничить экономическую роль государства. Наконец, по мнению

неоконсерваторов, социальная политика государства пришла в противоречие с

интересами военно-промышленного комплекса, требовавшего увеличения

184

военных расходов. Как следствие - ориентация социальной политики

государства на жесткий курс.

Все это предопределило то, что неконсервативная форма регулирования

экономики стала в 1970-х гг. доминирующей в рыночных странах (хотя переход

от реформистской формы к консервативной произошел не везде, и помимо

этого было множество промежуточных смешанных форм), что означало отказ

от кейнсианства.

Основное отличие неконсервативного направления от кейнсианского в

анализе экономических явлений выражается в следующем.

Во-первых, в разной трактовке целей экономического развития.

Неоконсерваторы отказываются от макроэкономической методологии

кейнсианцев, т. е. от анализа экономики на основе совокупных

народнохозяйственных величин. Исходным пунктом своей теории они считают

стимулы и мотивы отдельных фирм, что означает возврат к

микроэкономическим процессам.

Во-вторых, в разной оценке роли сбережений в процессе воспроизводства.

Если кейнсианцы считали, что надо путем частных и государственных расходов

стимулировать инвестиции, а сбережения образуются сами собой, то

неоконсерваторы во главу угла ставят сбережения. Они утверждают, что

экономика страдает от того, что государственная политика снижает стимулы к

сбережениям и, следовательно, тормозит рост производства и накопления.

Причем, если у кейнсианцев и увеличение государственных расходов, и

снижение налогов, воздействуя на спрос, порождают одинаковые стимулы в

экономике, то у неоконсерваторов увеличение государственных расходов

тормозит рост накопления, а снижение налогов стимулирует рост сбережений и

производства. Это, по сути дела, возврат к триединой формуле факторов

производства (назад к Сэю).

В-третьих, в разном подходе к вопросу о роли государства. Перенесение

неоконсерваторами акцента со спроса на предложение и с расходов на

185

сбережения означает в реальной действительности ограничение деятельности

государства и поощрение свободы функционирования частного сектора, так как

источником расходов, по мнению неоконсерваторов, выступает прежде всего

государство, а сбережения делают частные лица и фирмы. Следовательно,

неоконсерваторы не исключают государственного регулирования экономики,

но пытаются ограничить его рамками, отвечающими интересам крупного

частного капитала.

Основное содержание неоконсерватизма в самом общем виде —

ориентация на свободное частное предпринимательство в рыночный механизм,

ограничение государственного вмешательства в экономику.

В центре внимания неоконсерватизма находятся проблема эффективности

рыночной экономики и устойчивого неинфляционного экономического роста,

а также вопросы экономических функций государства, поиск механизма

оптимального сочетания государственного регулирования и

саморегулирования, разработка действенного инструментария государственной

экономической политики.

Главным у неоконсерваторов является лозунг «За свободный рынок!», ибо

гипертрофированное вмешательство государства в экономику представляет

собой фактор болезни рыночной экономики. Поэтому, по мнению

консерваторов, роль государства должна быть ограничена советом и

конструктивным вмешательством организационного характера.

Допуская в определенных рамках государственное вмешательство в

экономику, неоконсерваторы, как и кейнсианцы, предполагают активное

использование государством бюджетных и денежно-кредитных рычагов, хотя в

отличие от кейнсианцев несколько иначе и для других целей. Если кейнсианцы

предлагают применять кредитно-денежные и бюджетные инструменты для

влияния на конъюнктуру спроса, неоконсерваторы отвергают использование

кредитно-денежных и бюджетных рычагов как временных стабилизаторов

186

экономики и предлагают использовать их для устойчивого развития на

длительное время.

Неконсервативная форма регулирования экономики существенно изменила

приоритеты экономической политики: на первый план выдвинулись научно-

технические и военно-политические задачи в ущерб социальным; вместо

полной занятости первоочередными задачами стали борьба с инфляцией, рост

эффективности и улучшение условий для прибыльного функционирования

частного капитала. Отсюда переход от попыток стабилизации цикла к

решению средне- и долгосрочной стратегии экономического роста и решения

структурных проблем. Главным параметром регулирования становится

повышение нормы накопления, а не расширение спроса.

В соответствии с этим меняется механизм государственного

регулирования: если прежде государство пыталось смягчить действие

рыночных сил во избежание отрицательных социальных последствий, то теперь

регулирующие меры направлены на активизацию рыночного механизма и

конкуренции.

Важные изменения происходят и в использовании методов регулирования.

Кредитно-денежные инструменты стали главными в борьбе с инфляцией и

расстройством денежной системы. Налогово-бюджетные методы рас-

сматриваются как ограничитель роста в долговременном плане.

Изменилась, как уже отмечалось, и ориентация социальной политики

государства, которая в конечном счете направлена на распределение

национального дохода в пользу накопления капитала и расширения военных

расходов в ущерб нуждам широких слоев населения.

Таким образом, неоконсерватизм не является принципиальным

противником государственного регулирования рыночной экономики. Однако

суть государственной политики представители данного учения видят в

создании климата для процветания частного предпринимательства.

187

Неоконсерватизм — течение неоднородное. Он представлен тремя

основными концепциями: теорией экономики предложения, монетаризмом и

теорией рациональных ожиданий.

Экономика предложения.

Авторами этой теории являются американские ученые Г. Стейн, М.

Уайденбаум, А. Лаффер.

Термин «экономика предложения» введен американским ученым Г.

Стейном и означает экономическую теорию, ориентированную на предложение

(в отличие кейнсианской теории, провозглашающей, что корни проблем

заключены в спросе). Иными словами, сторонники «экономики предложения»

переносят акцент на факторы, от которых зависят предложения ресурсов,

образование сбережений, эффективность и производительность.

Г. Стейн критиковал закон Сэя о том, что спрос заложен в предложении.

Основой экономического роста он считал потребление (частное,

инвестиционное, государственное). Следовательно, теория экономики

предложения означает возврат к классическим представлениям. Ее задача —

показать, как влияют бюджетные и кредитные мероприятия на рост

инвестиций, а инвестиции — на экономический рост.

Появление данной теории было реакцией на чрезмерное вмешательство

государства в экономику. Неоконсерваторы считают, что, поскольку

государство прежде всего расходует деньги, нужно ограничить его

деятельность и поощрять развитие частного сектора.

Теория экономики предложения содержит рациональное зерно. В 1970—

1980-е гг. экономика западных стран столкнулась с инфляцией издержек, с

которой нельзя было справиться путем стимулирования совокупного спроса.

Более того, такое стимулирование усиливало инфляцию спроса. Выход мог

быть найден только в повышении эффективности производства. А для этого

188

необходимы капиталовложения, стимулирование научно-технического

прогресса и интенсификация конкуренции.

Развитию производства, по мнению сторонников экономики предложения,

способствуют следующие факторы. Во-первых, прибыль. Если очистить ее от

некоторых налогов и социальных выплат, сократить предельную норму

налогов, то усилится внутренний импульс развития производства. Во-вторых,

сокращение социальных выплат (пособия по безработице, многодетным

семьям), поскольку за определенными пределами они ослабляют трудолюбие,

делают невыгодным поиск рабочего места. В-третьих, отказ от чрезмерного

регулирования экономики, так как во многих случаях государственное

регулирование не способствует повышению эффективности производства.

Наиболее значительный вклад в экономическую теорию сторонники

экономики предложения внесли своей разработкой проблем налогообложения.

Она рассматривает снижение налогов и уменьшение степени

прогрессивности налогообложения как средство стимулирования производства.

Повышение же налогов имеет, по мнению сторонников экономики

предложения, проинфляционный характер, так как со временем большая часть

налогов становится издержками и перекладывается на потребителя в форме

более высоких цен.

Но снижение налогов может вызвать падение доходов бюджета и

увеличить бюджетный дефицит. Как же быть с бюджетным дефицитом? Для

этого, считают сторонники теории предложения, можно планировать ставку

налогообложения. Более низкая ставка налогообложения полностью

совместима с неизменными или даже возрастающими налоговыми доходами.

Снижение налогов повышает стимул к развитию производства и трудовой

деятельности. Поэтому создается большой объем национального дохода,

меньше соблазна прибегать к налоговым лазейкам, чтобы уклониться от уплаты

налогов. Соответственно объем налоговых поступлений не только не снизится,

189

но может возрасти. Одновременно уменьшаются государственные расходы на

пособия безработным и беднякам,- а также субсидии предприятиям.

Отношение между величиной налоговой ставки и объемами налоговых

поступлений характеризует кривая Лаффера.

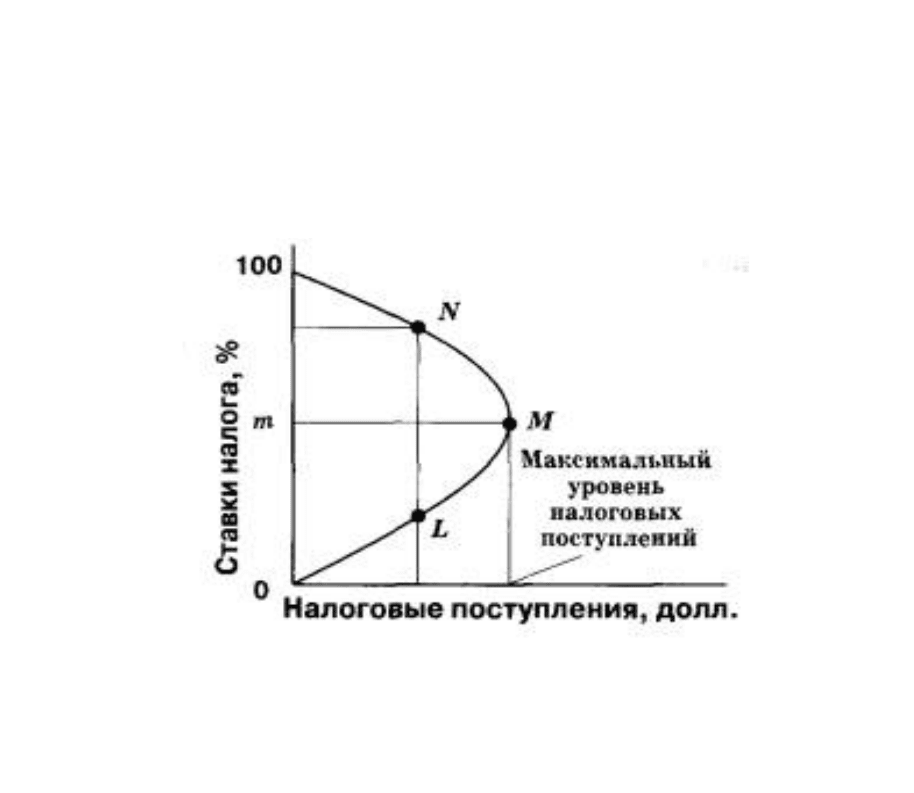

Рис. 2. Кривая Лаффера

Основная идея заключается здесь в том, что по мере роста ставки налога

от нуля до 100% налоговые поступления будут расти от нуля до некоторого

максимального уровня (М), а затем снижаться до нуля.

Налоговые поступления падают после некоторой точки, потому что более

высокие ставки налога сдерживают экономическую активность, и,

следовательно, налоговая база (национальный выпуск и доход) сокращается.

Это легче всего проиллюстрировать в крайней точке, когда ставка налога

составляет 100%.

Налоговые поступления здесь сокращаются до нуля, потому что 100%-

ная ставка налога имеет характер конфискации и останавливает производство.

В свою очередь, 100%-ный подоходный налог, приложенный к налоговой базе,

равной нулю, приносит нулевой налоговый доход.

190

Таким образом, кривая Лаффера показывает, что существует

определенное соотношение между ставкой налогообложения и объемом

налоговых поступлений: с ростом налогов замедляется, а после какого-то

пункта становится отрицательным прирост государственных налогов.

Манипулирование ставками налога требует большой осторожности, так

как можно не досчитаться большой части налоговых поступлений. Кроме того,

изменения налоговых ставок создают чувство неопределенности у

предпринимателей, что не побуждает их к развитию.

Таким образом, вопрос не так прост по нескольким причинам. Во-первых,

кривая имеет форму дуги и показывает, что наилучший экономический

результат достигается не тогда, когда налоги самые низкие, а когда они оп-

тимальные. Слишком низкие налоги приводят к сокращению собираемости

налогов из-за малых ставок, а слишком высокие — к аналогичному результату

из-за сокращения производства.

Во-вторых, не существует одного наилучшего решения на все случаи

жизни и для всех стран. Оптимальный процент изъятий определяется сообразно

складывающимся в каждой стране экономическим условиям — структуре

собственности, трудозатратам, налоговой морали, уровню налогового

администрирования, включенности в мировой рынок и т. п.

В-третьих, экономика настолько сложна, что никто не в состоянии точно

сказать, возрастет ли выпуск продукции при снижении налогов на какой-то

процент и хватит ли собранных налогов для удовлетворения всех нужд

государства. В годы высокой инфляции ссылки на кривую Лаффера

бессмысленны: предприятия не тратят оставшиеся от снижения налогов деньги

на пополнение оборотных средств или инвестиции, поскольку выгоднее

пустить их в быстрый оборот. Лишь при финансовой стабилизации появляется

возможность для действия открытой Лаффером закономерности и ослабления

налогового пресса.