Некипелов А. Становление и функционирование экономических институтов

Подождите немного. Документ загружается.

90 Глава 2. Чистый обмен и основы разделения труда

блага у

у

которое необходимо для получения через обмен единицы

блага X. Эта величина и представляет собой окольную трудоем-

кость блага X для Робинзона-П, причем легко заметить, что она

меньше, чем прямая трудоемкость производства им самим данно-

го блага (1 час). А это и означает, что наиболее экономичный спо-

соб получения блага х для Робинзона-И — производство блага у

и его обмен на благо х. Аналогичным образом обстоят дела у

Робинзона-1:

окольная трудоемкость блага у — 0,929 часа —

меньше прямых затрат времени на его производство (1 час). На-

конец, расчеты показывают, что окольная трудоемкость блага х у

Робинзона-1 выше прямой трудоемкости производства этого бла-

га; точно так же для Робинзона-П окольная трудоемкость блага у

превышает фактическую. Это означает, что специализироваться

Робинзон-1 должен именно на производстве блага х, а Робин-

зон-II — блага у. Теория сравнительных издержек (преиму-

ществ) обобщает этот факт следующим образом: специализиро-

ваться нужно на производстве той продукции, где имеется относи-

тельное (а не абсолютное) преимущество.

Но наш пример свидетельствует и об известной упрощенности

классической формулировки теории сравнительных издержек. Из

табл. 2.3 видно, что в то время, как Робинзон-П полностью сосре-

доточился на производстве блага г/, Робинзон-1 продолжает вы-

пускать оба вида продукции, хотя в общих затратах времени доля

обладающего сравнительным преимуществом блага х и возросла.

«Недоиспользование» Робинзоном-1 своих сравнительных

преимуществ определяется тем, что он не в состоянии получить

через обмен от Робинзона-И оптимальное количество блага у. Это

легко показать следующим образом. Приведенная в табл. 2.3 оп-

тимальная структура потребления Робинзона-П свидетельствует о

том, что последний готов отдать лишь 1,28 единицы блага у в об-

мен на 1,77 единицы блага х. В условиях исключительной специа-

лизации на производстве блага х Робинзон-1 получил бы, следо-

вательно, такой потребительский набор: 10,17 единицы блага х и

1,28 единицы блага г/, общая полезность которого (2,511) оказа-

лась бы значительно ниже, чем в условиях изолированного хозяй-

ствования (4,530). Поэтому-то Робинзону-1 приходится для мак-

симизации степени удовлетворения потребностей часть времени

все-таки тратить на производство блага у. Сказанное означает,

что в случаях, подобных рассматриваемому, применение принци-

па сравнительных издержек должно дополняться учетом системы

преференций хозяйствующих субъектов и масштабов выпуска.

2.

Движущая сила разделения труда 91

Внимательное изучение табл. 2.3 заставит нас обратить внима-

ние также на следуюш;ее, связанное с только что рассмотренными

проблемами обстоятельство: предельная норма субституции блага

X

благом у у Робинзона-1 отличается от пропорции обмена и пре-

дельной нормы субституции блага х благом у у Робинзона-II

(у него последние две величины равны). При этом предельная нор-

ма замедления блага х благом у равняется соотношению трудоемко-

стей производства этих благ у Робинзона-1 и соотношению околь-

ной трудоемкости блага х и трудоемкости блага у у Робинзона-11.

Последнее обстоятельство и является свидетельством того, что оба

участника обмена наилучшим образом распределили свое рабочее

время при заданной пропорции обмена.

Такой вывод может вызвать вопросы: ведь средние затраты

труда Робинзона-1 на получение единицы блага у меньше пря-

мых удельных затрат на их производство благодаря обмену (не-

сложно посчитать, что они равняются примерно 0,98) и соответ-

ственно соотношение рассчитываемых таким образом трудоемко-

стей получения обоих товаров оказывается равным не 0,67 : 1,

а 0,68 : 1. Однако никакой ошибки здесь нет: до тех пор, пока

Робинзон-1 продолжает сам производить хоть самую малость то-

вара г/, следует принимать во внимание соотношение прямых

удельных затрат труда, ибо именно они во всех этих случаях яв-

ляются предельными затратами. Этот вывод, кстати говоря, под-

тверждается и расчетами, представленными в табл. 2.3. Приве-

дем его доказательство.

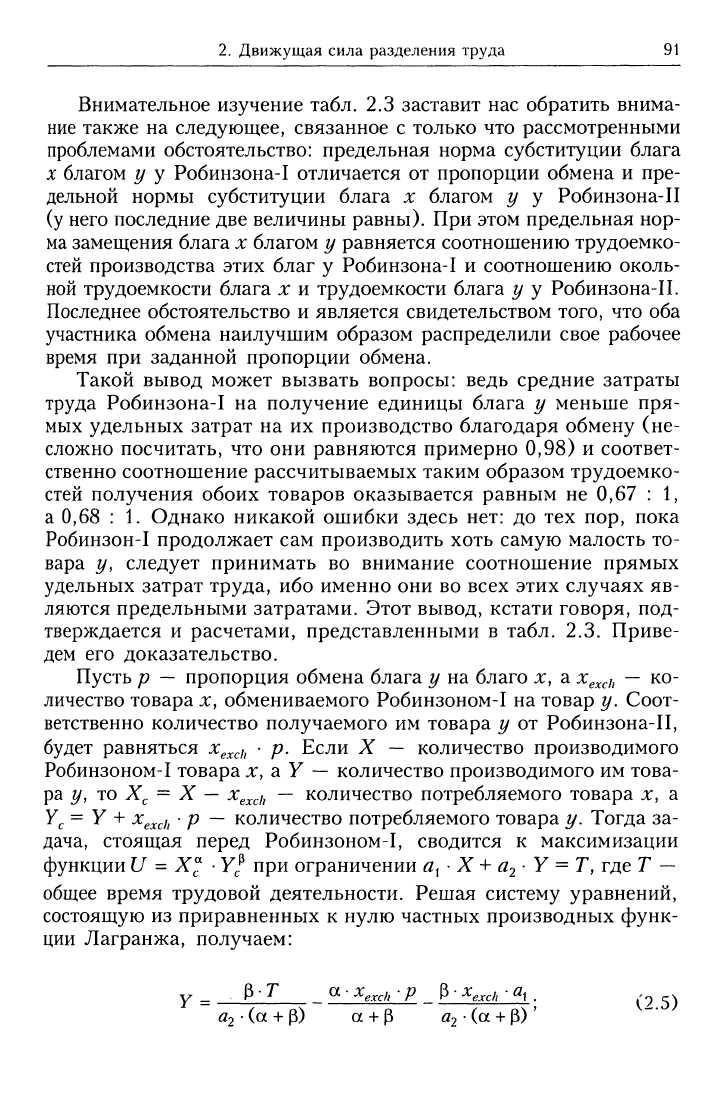

Пусть р — пропорция обмена блага у на благо х, а х^^^/, — ко-

личество товара X, обмениваемого Робинзоном-1 на товар у. Соот-

ветственно количество получаемого им товара у от Робинзона-П,

будет равняться х^^^,, • р. Если X — количество производимого

Робинзоном-1 товара х, а У

—

количество производимого им това-

ра у,

то

Х^

—

X

— Xg^^fj

— количество потребляемого товара х, а

Y^= Y

+

x^^^fj

•

р — количество потребляемого товара у. Тогда за-

дача, стоящая перед Робинзоном-1, сводится к максимизации

функции и = X"

•

у/ при ограничении

а^

X

+

а2- Y = Т, где Т

—

общее время трудовой деятельности. Решая систему уравнений,

состоящую из приравненных к нулю частных производных функ-

ции Лагранжа, получаем:

Р-^

« • ^exch • Р Р • ^exch

Й2 •

(а + р) а + Р

Й2 •

(а + Р)

(2.5)

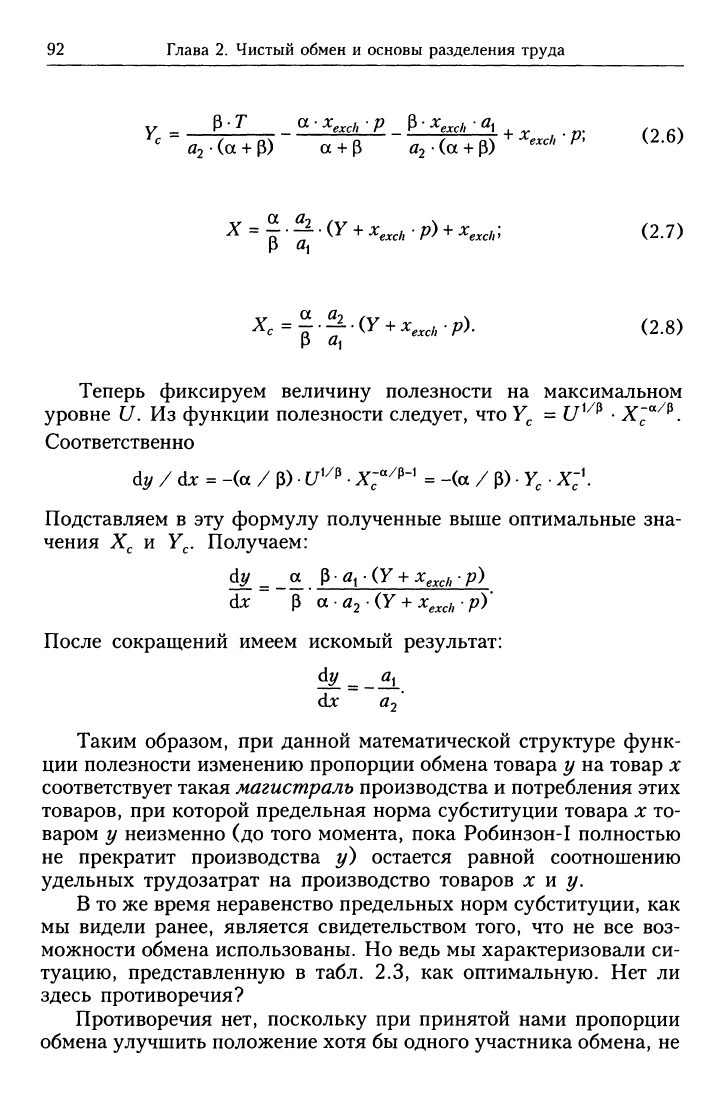

92 Глава 2. Чистый обмен и основы разделения труда

а «2

^ = -р~(У + ^.хс/,р) +

^«сл;

(2.7)

Х,=^.^.(У

+

х,,,„-р). (2.8)

Теперь фиксируем величину полезности на максимальном

уровне if. Из функции полезности следует, что

У^

= С/^^^

•

XJ"""^.

Соответственно

dz/

/

с1;с

= -(а / р). и'^^

•

Х;"/^-^ = -(а /

Р) •

У,

•

Х;\

Подставляем в эту формулу полученные выше оптимальные зна-

чения Х^ и У^. Получаем:

Ау _ а ^а^-(У

+

х,^,,,р)

dx р аДзСУ + лг^д^сл/^)'

После сокращений имеем искомый результат:

Ау_^_а^

dx (22

Таким образом, при данной математической структуре функ-

ции полезности изменению пропорции обмена товара у на товар х

соответствует такая магистраль производства и потребления этих

товаров, при которой предельная норма субституции товара х то-

варом у неизменно (до того момента, пока Робинзон-1 полностью

не прекратит производства у) остается равной соотношению

удельных трудозатрат на производство товаров хну.

В то же время неравенство предельных норм субституции, как

мы видели ранее, является свидетельством того, что не все воз-

можности обмена использованы. Но ведь мы характеризовали си-

туацию, представленную в табл. 2.3, как оптимальную. Нет ли

здесь противоречия?

Противоречия нет, поскольку при принятой нами пропорции

обмена улучшить положение хотя бы одного участника обмена, не

2.

Движущая сила разделения труда 93

ухудшая положения другого, действительно невозможно. Добить-

ся этой цели можно на основе дополнительного чистого обмена

при изменении пропорции обмена в пользу блага у. По аналогии с

ситуацией, суммированной в табл. 2.2, в зависимости от конкрет-

ного уровня пропорции обмена здесь возможны три случая: сте-

пень удовлетворения потребностей Робинзона-1 возрастает при

сохранении общей полезности у Робинзона-П; степень удовлетво-

рения потребностей Робинзона-П возрастает при сохранении об-

щей полезности у Робинзона-1; степень удовлетворения потребно-

стей возрастает у обоих участников обмена.

Конечно, такой двуступенчатый обмен с использованием раз-

личных пропорций обмена представляется весьма искусственной

конструкцией. Возникает естественный вопрос: а нет ли такой

пропорции обмена, при которой возможности обмена в условиях

специализации оказались бы использованы полностью? Примени-

тельно к нашему примеру ответ на него дает табл. 2.4.

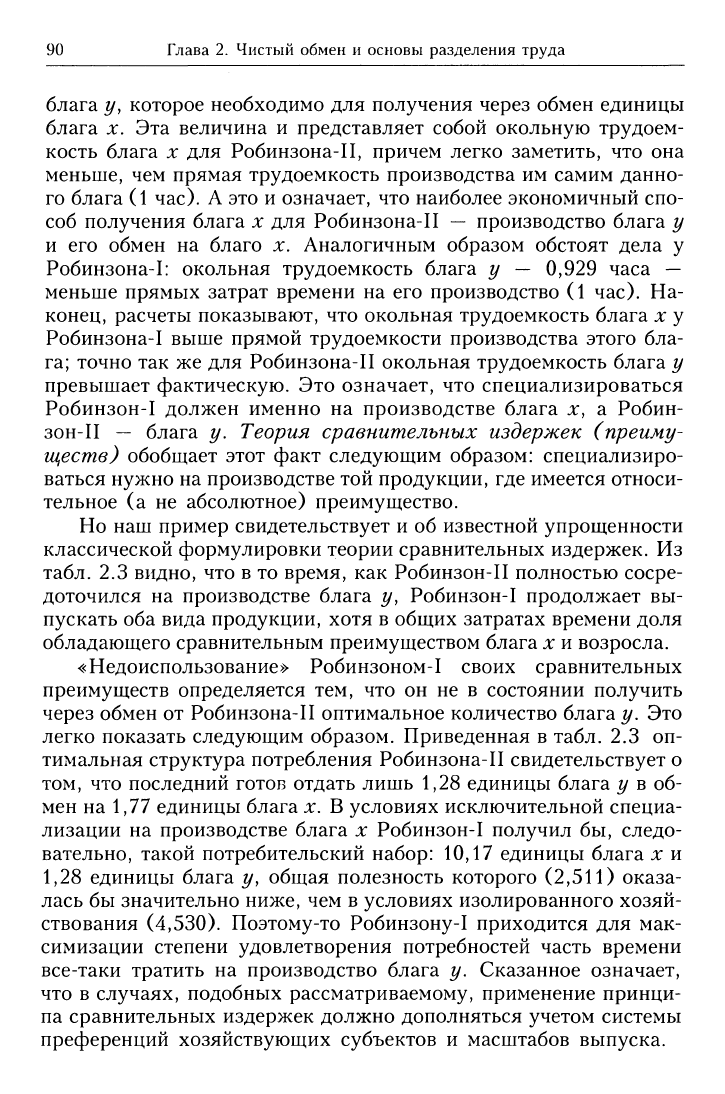

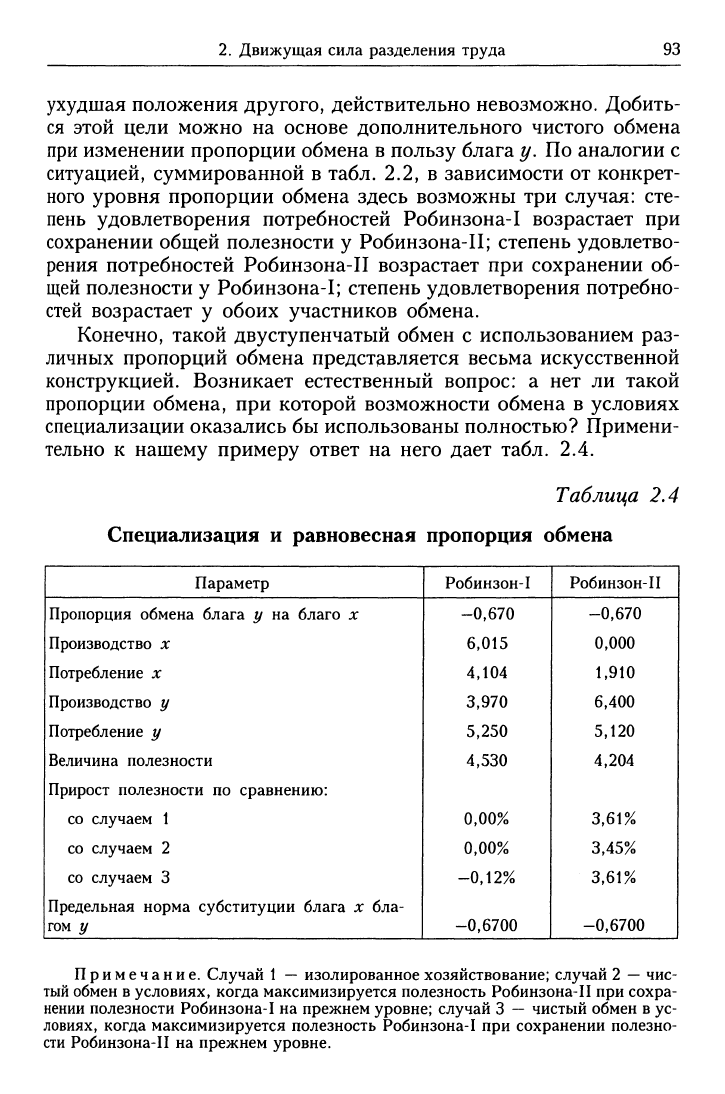

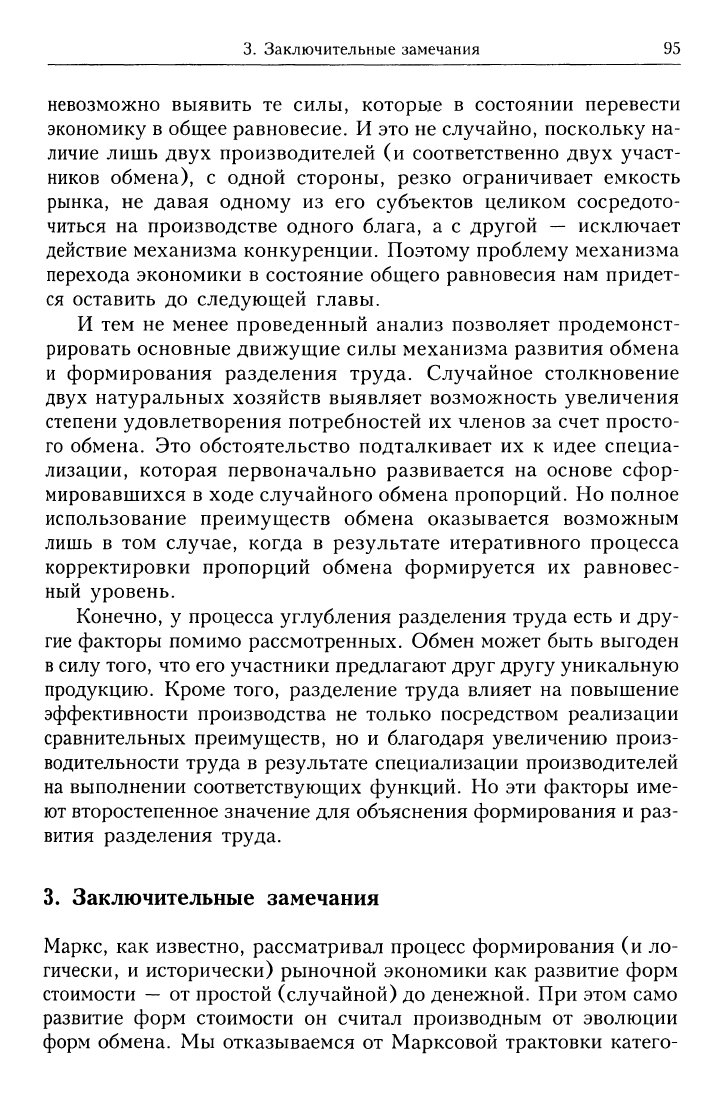

Таблица 2,4

Специализация и равновесная пропорция обмена

Параметр

Пропорция обмена блага у на благо х

Производство X

Потребление х

Производство у

Потребление у

Величина полезности

Прирост полезности по сравнению:

со случаем 1

со случаем 2

со случаем 3

Предельная норма субституции блага х бла-

гом у

Робинзон-1

-0,670

6,015

4,104

3,970

5,250

4,530

0,00%

0,00%

-0,12%

-0,6700

Робинзон-П

-0,670

0,000

1,910

6,400

5,120

4,204

3,61%

3,45%

3,61%

-0,6700

Примечание. Случай

1 —

изолированное хозяйствование; случай 2

—

чис-

тый обмен в условиях, когда максимизируется полезность Робинзона-П при сохра-

нении полезности Робинзона-1 на прежнем уровне; случай 3

—

чистый обмен в ус-

ловиях, когда максимизируется полезность Робинзона-1 при сохранении полезно-

сти Робинзона-П на прежнем уровне.

94 Глава 2. Чистый обмен и основы разделения труда

Здесь, как мы видим, предельные нормы субституции блага х

благом у у обоих Робинзонов равны пропорции обмена, а следова-

тельно, и равны между собой. Соответственно возможности раз-

деления труда и обмена исчерпаны полностью, и мы имеем здесь

дело с состоянием общего равновесия (равновесия по Вальрасу) в

условиях экономики, основанной на производстве и обмене. В от-

личие от общего равновесия в условиях чистого обмена здесь рав-

новесная пропорция обмена определяет не только распределение,

но и производство благ участниками хозяйственной деятельности.

Очевидно, что такая пропорция обмена является прообразом рав-

новесной, «очищающей рынок» цены.

Заслуживают внимания также следующие обстоятельства.

В силу особенности рассматриваемой нами модели, отмечав-

шейся на с. 79, потребление блага у Робинзоном-П осталось на

прежнем уровне. Соответственно потребление им блага х возрос-

ло пропорционально улучшению пропорции обмена блага у на

благо X. Потребление блага х Робинзоном-1 немного сократилось,

однако на меньшую величину, чем увеличилось его потребление у

Робинзона-П. В результате, несмотря на «удешевление» блага х,

его общие потребление и соответственно выпуск даже несколько

выросли.

Данные табл. 2.4 свидетельствуют о том, что если Робин-

зон-П значительно выиграл от перехода к равновесной про-

порции обмена, то Робинзон-1 понес от такого развития событий

существенные потери. Возникает вопрос: какая сила могла заста-

вить его согласиться с таким ухудшением собственного благосос-

тояния? Удовлетворительного ответа на этот вопрос нет\ а это

значит, что мы должны признать, что на данной стадии анализа

^ Соблазнительно, конечно, попытаться привлечь для обоснования перехода

экономики двух Робинзонов в состояние общего равновесия упоминавшуюся

выше идею многоступенчатого обмена. Вначале на основе произвольной пропор-

ции обмена оба производителя максимизируют свой выпуск. Поскольку в состоя-

нии оптимума предельные нормы замещения одного блага другим у них скорее

всего не совпадут, постольку возникнет возможность улучшить их положение при

помощи дополнительного «чистого» обмена, использовав при этом более близкую

к равновесной пропорцию обмена. Если принять, далее, что каждый следующий

цикл производства и обмена будет начинаться с использованием пропорции обме-

на, сформировавшейся на этапе чистого обмена предшествующего цикла, то мож-

но было бы надеяться, что итеративным путем участники хозяйственной

деятельности в конечном счете пришли бы к состоянию общего равновесия. Про-

блема, однако, в том, что для того, чтобы этот алгоритм сработал, один из Робин-

зонов должен не понимать, что последовательно ухудшает свое положение.

3.

Заключительные замечания 95

невозможно выявить те силы, которые в состоянии перевести

экономику в общее равновесие. И это не случайно, поскольку на-

личие лишь двух производителей (и соответственно двух участ-

ников обмена), с одной стороны, резко ограничивает емкость

рынка, не давая одному из его субъектов целиком сосредото-

читься на производстве одного блага, а с другой — исключает

действие механизма конкуренции. Поэтому проблему механизма

перехода экономики в состояние общего равновесия нам придет-

ся оставить до следующей главы.

И тем не менее проведенный анализ позволяет продемонст-

рировать основные движущие силы механизма развития обмена

и формирования разделения труда. Случайное столкновение

двух натуральных хозяйств выявляет возможность увеличения

степени удовлетворения потребностей их членов за счет просто-

го обмена. Это обстоятельство подталкивает их к идее специа-

лизации, которая первоначально развивается на основе сфор-

мировавшихся в ходе случайного обмена пропорций. Но полное

использование преимуществ обмена оказывается возможным

лишь в том случае, когда в результате итеративного процесса

корректировки пропорций обмена формируется их равновес-

ный уровень.

Конечно, у процесса углубления разделения труда есть и дру-

гие факторы помимо рассмотренных. Обмен может быть выгоден

в силу того, что его участники предлагают друг другу уникальную

продукцию. Кроме того, разделение труда влияет на повышение

эффективности производства не только посредством реализации

сравнительных преимуществ, но и благодаря увеличению произ-

водительности труда в результате специализации производителей

на выполнении соответствующих функций. Но эти факторы име-

ют второстепенное значение для объяснения формирования и раз-

вития разделения труда.

3.

Заключительные замечания

Маркс, как известно, рассматривал процесс формирования (и ло-

гически, и исторически) рыночной экономики как развитие форм

стоимости

—

от простой (случайной) до денежной. При этом само

развитие форм стоимости он считал производным от эволюции

форм обмена. Мы отказываемся от Марксовой трактовки катего-

96 Глава 2. Чистый обмен и основы разделения труда

рии СТОИМОСТИ, но было бы ошибкой отбросить и идею анализа

форм обмена. В сущности, наш предшествующий анализ и был

посвящен исследованию простой формы обмена: Т

—

Т. Подведем

некоторые итоги этого анализа.

По Марксу, первый товар находится в относительной, а вто-

рой

—

в эквивалентной форме, поскольку стоимость первого выра-

жается через потребительную стоимость второго. Внутреннее про-

тиворечие товара — между потребительной стоимостью и стоимо-

стью — получает, таким образом, в обмене внешнее выражение.

В нашем анализе эта же ситуация выглядит иначе: владелец

первого товара ставит в соответствие своим издержкам (времени)

на производство этого товара для обмена субъективную ценность

(предельную полезность) второго товара, получаемого благодаря

обмену. То же самое, естественно, делает и владелец второго това-

ра. Можно, конечно, отождествить издержки со стоимостью

(кстати, в дальнейшем именно так мы и будем поступать), а цен-

ность — с потребительной стоимостью и сказать, что и в данном

случае мы имеем дело с разведением по разные стороны обмена

двух имманентных каждому товару характеристик

—

стоимости и

потребительной стоимости. Но надо видеть и качественные разли-

чия. Стоимость в нашем случае представляет собой не абст-

рактное воплощение затрат общественного труда, а время жизни

конкретного индивида, пожертвованное на производство соответ-

ствующего товара. Потребительная же ценность, в отличие от ме-

тода Маркса, должна измеряться не количеством блага, а прино-

симым им приращением величины общей полезности у конкретно-

го индивида.

При изложенном подходе, как мы видели, появляется возмож-

ность не только понять альтернативы, стоящие перед каждым из

участников обмена (самому потребить произведенный продукт,

обменять его, наконец, затратить время на самостоятельное про-

изводство «вымениваемого» товара), но и сформулировать четкие

количественные параметры, при которых обмен становится взаи-

мовыгодным для его участников. Для Маркса же, как известно,

простой обмен был случайным не только по происхождению, но и

по пропорциям.

Модель простого обмена дает возможность ввести в анализ не-

сколько новых важнейших категорий — сфера обращения,

экономические отноиления, товар, собственность.

Вряд ли нуждается в особом доказательстве утверждение, что

возникновение обмена знаменует собой появление новой сферы в

3.

Заключительные замечания 97

экономическом цикле (процессе воспроизводства), характери-

зующем движение продукта от его создания в сфере производства

до исчезновения в сфере потребления — сферы обращения.

Ясно также, что обмен потребительскими благами между двумя

Робинзонами есть некоторое отношение между ними, а законо-

мерности такого обмена (если они, конечно, существуют) есть за-

кономерности этого отношения. Отсюда, в свою очередь, следует,

что изучение экономических отногиений — важнейшая задача

экономической теории.

Маркс, как известно, предпочитал говорить об отношениях

производственных, подчеркивая тем самым особую значимость

(«примат») именно этой сферы экономического цикла. И дело,

конечно, не в том, что без производства не может быть ни обраще-

ния, ни потребления: ведь не менее справедливо и утверждение,

что производство нужно лишь для того, чтобы удовлетворять че-

ловеческие потребности. Как представляется, такая позиция Мар-

кса была связана главным образом с тем, что он не считал воз-

можной квантификацию потребностей, а потому, по сути, выво-

дил сферу потребления за рамки экономического исследования.

В этих условиях закономерности обращения, а в дальнейшем и

распределения действительно можно искать лишь в производстве.

Поэтому, по Марксу, стоимость и прибавочная стоимость — глу-

бинные производственные категории, а цена и прибыль — по-

верхностные категории сферы обращения и соответственно рас-

пределения. С появлением маржинализма возникли необходимые

условия для преодоления этой позиции, а сам термин «производ-

ственные (а не экономические) отношения» может использоваться

лишь как дань традиции.

Наличие обмена означает, далее, что некоторые потребитель-

ские блага оказались произведены не для собственного потребле-

ния. Или, иначе,— производство одних потребительных ценно-

стей может служить основой для получения и потребления совсем

других благ. Поэтому, вслед за Марксом, у нас есть все основа-

ния определить как товар такие хозяйственные блага, которые

предназначены для обмена.

Наконец, обмен предполагает, что соответствующие блага

принадлежат субъектам этого отношения. В рассмотренном слу-

чае оба Робинзона фактически признавали собственность друг

друга на произведенные ими блага, именно поэтому обмен и стал

возможным. Институт собственности предполагает, следователь-

но,

признание всеми участниками хозяйственных отношений пра-

98 Глава 2. Чистый обмен и основы разделения труда

ва тех или иных лиц безраздельно распоряжаться теми или ины-

ми благами^ Основания для такого признания могут быть очень

разными (от права, основанного на собственном труде, до права

сильного), а само это признание подчас оказывается не вполне ус-

тойчивым. Но содержание самого понятия собственности при

этом не меняется. Разумеется, объектом собственности могут быть

не только предметы потребления, как это имеет место в рамках

рассмотренной модели.

И последнее. Выше неоднократно подчеркивалась невозмож-

ность межличностных сравнений «счастья». При этом мы исхо-

дили из того, что единственным носителем интересов является

индивид. Но на деле имеются и так называемые групповые ин-

тересы. Они формируются на базе индивидуальных посредст-

вом определенной процедуры их интегрирования. Сама эта про-

цедура может быть очень разной: от единоличного решения дик-

татора до демократического голосования; при этом в зависимо-

сти от процедуры будет изменяться результат.

Частным случаем группы является семья или, несколько более

широко, домашнее хозяйство. Внутри этой группы складывает-

ся разделение труда, и оно также ведет к повышению его произво-

дительности. Но в отличие от взаимодействия двух Робинзонов ка-

ждый из членов такой группы может не ставить перед собой цель

максимизации степени удовлетворения своих узкоиндивидуальных

потребностей, поскольку система его преференций включает в себя

благосостояние других членов группы. Как конкретно формирует-

ся интерес в такой группе, зависит от индивидуальных особенно-

стей входящих в нее лиц. Но коль скоро такой интерес сформиро-

ван,

он начинает определять экономическое поведение семьи (до-

машнего хозяйства) в ее взаимотношениях с другими субъектами

хозяйственной деятельности. Подробно важнейшая проблема груп-

повых интересов будет рассмотрена в седьмой главе.

^ «Собственность означает, следовательно, — писал Маркс в связи с ис-

следованием докапиталистических форм производства,

—

первоначально не что

иное, как отношение человека к его природным условиям производства как к при-

надлежащим ему, как к своим собственным, как к предпосылкам, данным вместе

с его собственным существованием, — отношением к ним как к природным

предпосылкам его самого, образующим, так сказать, лишь его удлиненное тело»

(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 480). Конечно, собственность на ус-

ловия производства дополняется собственностью на его результаты. Кроме того,

важно, чтобы отношение к вещи как к своей собственной со стороны одного из

членов общества признавалось всеми остальными участниками хозяйственной

жизни.

Часть вторая

РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОСНОВАННОЕ

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ