Нагорнова А.Ю., Гурылева Л.В. (ред.) Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации

Подождите немного. Документ загружается.

481

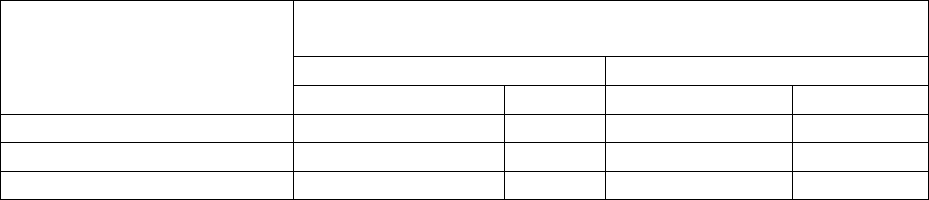

Таблица 2.

Анализ результатов исследования выраженности основных компонентов

жизнестойкости у студентов

Количество человек с выраженным значением компо-

нента

Спец. Психология Спец. Юриспруденция

Компонент жизнестой-

кости

Абс. % Абс. %

Вовлеченность 18 74,1 11 28,9

Контроль 8 29,6 27 71,1

Принятие риска 12 44,5 24 63,2

Как показывает анализ таблицы 2 для студентов – будущих психологов

в наибольшей степени характерен такой компонент жизнестойкости как вы-

раженная вовлеченность (74,1 %), заключающаяся в ярком стремлении к вы-

полнению своей деятельности, сопровождающемся высоким уровнем заинте-

ресованности. Менее значимыми оказались такие компоненты как «принятие

риска» и «контроль» (44,5 % и 29,6 % – соответственно) Для студентов – бу-

дущих юристов в большей степени свойственен такой компонент жизнестой-

кости как контроль (71,1 %), проявляющийся в стремлении к борьбе за ре-

зультат всего происходящего. Менее значимыми оказались «принятие риска»

и «вовлеченность» (63,2 % и 28,9 % – соответственно). Эти полученные дан-

ные свидетельствуют о ярко выраженном влиянии профиля обучения. Одна-

ко сложно объяснить, что первично, а что вторично. С одной стороны подоб-

ные личностные характеристики могут воспитываться в результате специфи-

ческих особенностей обучения по специальности, а с другой стороны, воз-

можно, юноши и девушки с определенными личностными чертами выбирают

соответствующую специальность.

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было выявлено,

что прослеживается четкая связь с будущей профессией. Будущие психологи

в большей степени энтузиасты, ориентированные на успешное выполнение

своей работы, готовые к принятию возможных сложностей и выработке наи-

более эффективных решений при столкновении не только с возможными

своими кризисными ситуациями, но и в работе с проблемами, своих клиен-

тов. Будущие юристы в первую очередь ориентируются на борьбу за приня-

тие решения, ощущают ответственность за выполняемые действия. Учиты-

вая, что в основе профессиональной деятельности многих юристов лежит

принцип состязательности, данные качества являются особо востребованны-

ми.

В целом, можно отметить, что в ситуации личностного выбора жизне-

стойкость выступает фактором, определяющим готовность выбирать новую,

непривычную ситуацию, ситуацию неопределенности в противовес равно-

душному, безличному выбору или выбору привычной и знакомой ситуации.

Иными словами, роль жизнестойкости не сводится к роли буфера в ситуации

стресса; она представляет собой один из ключевых параметров индивидуаль-

ной способности к зрелым и сложным формам саморегуляции личности.

482

ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ У СТУДЕНТОВ

РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ

Кондратьева Т.М.

МОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа муниципального

Предгорного района Ставропольского края, ст. Ессентукская Предгорного

района Ставропольского края, Россия, tmkfort@yandex.ru

В современных социально-экономических условиях большое внимание

уделяется подготовке специалистов в системе высшего профессионального

образования. При этом особую значимость имеет формирование и развитие

мотивов обучения, так как они выступают одними из основных детерминант

профессионального развития будущего специалиста.

В последнее время отношение к приобретению высшего образования

становится более прагматичным. Студенчество включает людей, целенаправ-

ленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональными уме-

ниями, занятых, как предполагается, усердным учебным трудом. Как соци-

альная группа оно характеризуется профессиональной направленностью,

сформированностью устойчивого отношения к будущей профессии. Однако

при этом нередко преобладающие мотивы деятельности студента могут в не-

которой мере противоречить наиболее успешной реализации его будущей

профессиональной деятельности. Для формирования умения изменять свои

мотивацию в соответствии с установками и требованиями общества необхо-

димо четко разграничить значимые и мало значимые ориентиры в жизни че-

ловека. При этом необходимо отметить, что в современной отечественной

психологии термин «мотивация» используется в двояком смысле: как обо-

значающий систему факторов, детерминирующих поведение, – потребности,

мотивы, цели, намерения, стремления; и как характеристика процесса, кото-

рый стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определен-

ном уровне (Лапкин М.М., Яковлева Н.В., 1996; Леонтьев Д.А., 2000; Маго-

мед-Эминов М.Ш., 1987).

Вся деятельность будущего специалиста в гуманитарной области на-

правлена на совокупность задач, решение которых способствует, предостав-

лению помощи человеку или социальной группе, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации, с одной стороны; на активизацию потенциала собст-

венных сил и возможностей – с другой стороны. Очевидно, что такая про-

фессиональная деятельность является очень сложной по своему характеру и

предполагает высокую ответственность не только за принимаемые решения и

осуществляемые действия, но и за судьбы клиентов – тех людей, с которыми

он непосредственно работает. Это в свою очередь предъявляет достаточно

высокие требования к профессионально-личностным качествам специалиста.

Одним из необходимых условий эффективной его реализации является адек-

ватная система ценностей и соответствующая мотивационно-потребностная

сфера (Максимова С.Г.,2003; Топчий Л.В., 1997).

483

Таким образом, в процессе получения профессионального образования

студенты гуманитарного профиля постепенно осваивают и культивируют в

себе все новые, профессионально важные и необходимые качества и мотивы

деятельности, причем большой акцент делается на формирование и развитие

различных личностных, психологически обусловленных характеристик.

Формирование студента технического профиля разительно отличается

как по своему содержательно-профессиональному качеству образования, так

и по культивируемым психологическим чертам.

Структура деятельности современного специалиста технического про-

филя, например, инженера, достаточно сложна и многообразна. Исследовате-

ли выделяют следующие виды деятельности специалиста технического про-

филя:

1) познавательная или поисковая деятельность (выделение проблемы,

противоречивых ситуаций, предмета исследования) и подразделяющаяся на

прогностическую и исследовательскую деятельность;

2) удостоверительная или знаковая деятельность, направленная на раз-

работку схем, чертежей, описаний, знаковых систем;

3) конструктивная деятельность – поиск новых конструкций, построе-

ние технических объектов;

4) коммуникативная деятельность предназначена для осуществления

обмена информацией (деятельность общения);

5) проверочно-испытательная деятельность, ведущим звеном которой

является организационное поведение, призванное обеспечить управление

людьми и организовать их деятельность;

6) социальная деятельность, обеспечивающая оценку социальных ре-

зультатов предшествующей деятельности и возможность корректировки от-

дельных этапов (Милерян, Е.А., 1994; Стрелков Ю. К., 2003; Шибаев, В.А.,

1995 и др.).

Нами было проведено исследование особенностей мотивов обучения в

вузе у студентов гуманитарного и технического профилей на базе Северо-

Кавказского государственного технического университета г. Ставрополя. В

результате были получены данные, которые позволяют предположить о не-

которых закономерностях в проявлениях и в выраженности основных моти-

вов в студенческих коллективах. В рамках анализа представленных данных в

качестве 100% необходимо рассматривать: 1 курс – гуманитарный профиль –

16 человек; 4 курс – гуманитарный профиль –22; 1 курс – технический про-

филь –19; 4 курс – технический профиль – 25 человек.

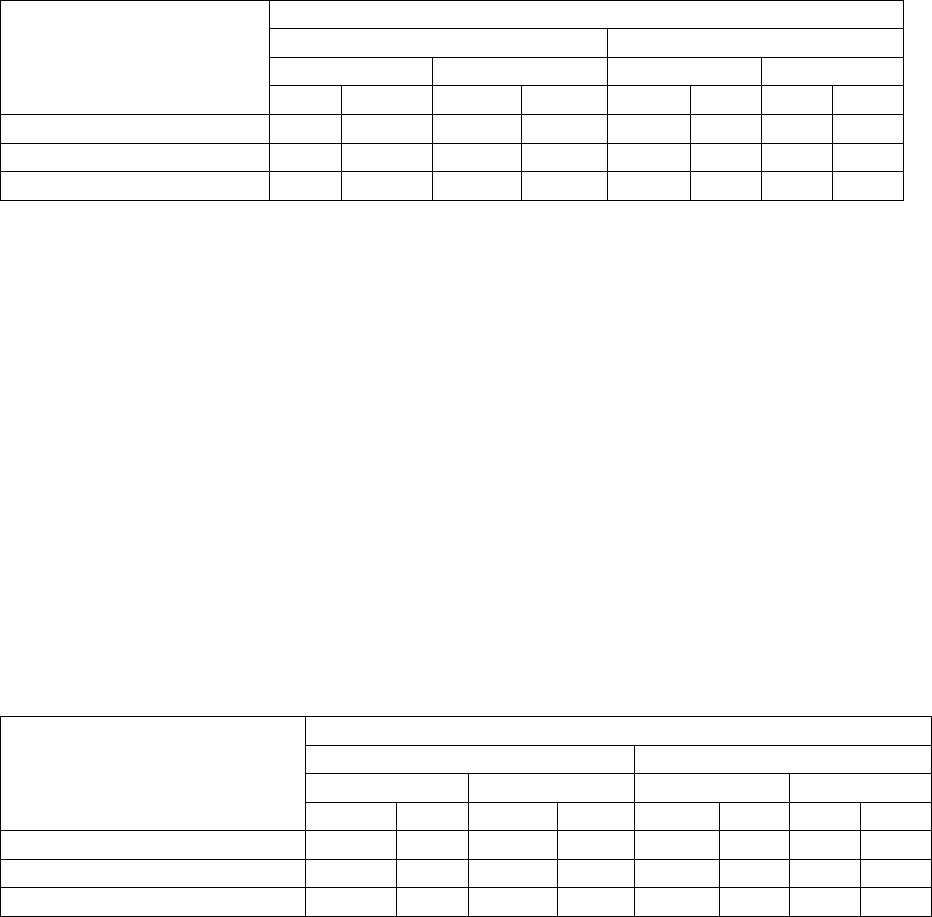

Как показывает анализ таблицы 1, наибольшие различия зарегистриро-

ваны в выраженности стремления к достижению цели, причем наибольшее

количество студентов с яркой данной ориентацией выявлено среди студентов

1 курса технического профиля (87,6%). Непосредственно студенты 4 курса по

сравнению с другими формами обучения демонстрируют средние показатели

стремления к достижению цели. Эти данные свидетельствуют, что наиболее

значим процесс и факт достижения определенной цели для студентов 1 кур-

сов, т.е. поступивших в университет непосредственно после окончания шко-

484

лы, в то время как наименее значимы – для студентов, которые уже на стар-

ших курсах.

Таблица 1

Анализ выраженности внешних мотивов обучения у студентов иссле-

дуемых групп

Количество человек с выраженным уровнем

Гуманитарный профиль Технический профиль

1 курс 4 курс 1 курс 4 курс

Преобладающий мотив

Абс % Абс % Абс % Абс %

Социальный престиж 11 66,7 9 42,6 9 50 9 36,7

Соперничество 0 0 3 14,2 0 0 10 40

Достижение цели 11 66,7 12 57,1 17 87,6 9 36,7

В это же время среди студентов 4 курса технического профиля наи-

большее количество имеет выраженное стремление к соперничеству (40%), и

относительно высокие показатели в выраженности стремления к социально-

му престижу (36,7% и 36,7%), что свидетельствует, что студенты техническо-

го профиля, с более осознанным выбором профессии, в большей степени

ориентированы на социальный успех и конкуренцию.

В результате диагностики мотивов обучения были получены данные,

представленные в таблице 2. Анализ полученных результатов показывает,

что самым высоким мотивом обучения в вузе является «получение диплома»

– у 4 курсов гуманитарных (75,7%) и технических (54,9%) специальностей. В

отношении мотива «овладение профессией» зафиксированы наиболее низкие

результаты (11,1%) у студентов 1 курса технического профиля и наиболее

высокие (50%) у студентов 4 курса гуманитарного профиля.

Таблица 2

Анализ выраженности мотивов обучения у студентов исследуемых групп

Количество человек с выраженным уровнем

Гуманитарный профиль Технический профиль

1 курс 4 курс 1 курс 4 курс

Анализируемый мотив

обучения

Абс % Абс % Абс % Абс %

Приобретение знаний 5 28,5 11 50 2 11,1 11 45,4

Овладение профессией 0 0 6 25,3 2 11,1 9 36,9

Получение диплома 5 28,5 17 75,7 6 33,3 13 54,9

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было выявлено,

что среди студентов 4 курса технического профиля наибольшее количество

имеет выраженное стремление к соперничеству, и к социальному престижу,

что свидетельствует, что студенты технического профиля, с более осознан-

ным выбором профессии, в большей степени ориентированы на социальный

успех и конкуренцию.

Процесс и факт достижения определенной цели наиболее важны для

студентов 1 курсов, т. е. поступивших в университет непосредственно после

окончания школы, в то время как наименее значимы – для студентов, кото-

рые уже на старших курсах. Следовательно, можно сделать вывод, что ос-

485

новная масса студентов получает высшее образование ради «корочки» хотя

при этом они стремятся к знаниям, но это стремление направлено не на по-

вышение профессионализма. Это, возможно, объясняется социальными тре-

бованиями нашего времени – престижем высшего образования, а в некото-

рых случаях, может быть, и неправильно сделанным выбором профессии.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Лазарева Е.Е.

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия,

e.e.lazareva@list.ru

Много лет преподавая английский язык, как в школе, так и в вузе, я за-

метила некоторую абсурдную закономерность. Большинство молодых людей

в нашей стране, отлично знающих грамматику английского языка и обла-

дающих правильным произношением, избегают общения с носителями язы-

ка, тогда как их сверстники из Западной Европы, пользуясь тремя видовре-

менными формами, не стесняются своего произношения и не боятся делать

ошибки в речи.

Я задумалась, откуда этот страх совершить ошибку и есть ли способ

предотвратить ошибкобоязнь.

Все мы знаем, что даже в родной речи мы часто делаем ошибки, тогда

что уж говорить о втором, не родном нам языке. Однако всегда ли необходи-

мо корректировать речь ученика и каждую ли ошибку нужно исправлять?

К причинам возникновения ошибок можно отнести:

- влияние родного языка, как например, оглушение гласных на конце

слов у русскоговорящих носителей языка. Или: To me is twenty years old.

Вместо I am twenty years old.

- нечёткое знание правил. К примеру: Does he speaks English? Вместо

Does he speak English?

- невнимательность. Ученики делают ошибки, не задумываясь о пра-

вильности высказывания, по принципу: лишь бы что-то сказать.

Сами ошибки бывают разными:

- ошибки-оговорки, которые ученик может исправить самостоятельно.

- ошибки, сделанные в изученном материале. Их, как правило, ученик

затрудняется исправить без помощи учителя.

- ошибки, сделанные в неизученном материале, в этом случае не всегда

ясно, что именно пытается сказать ученик.

Из вышесказанного следует, что преподаватель иностранного языка

должен, во-первых, отдавать себе полный отчет в том, отчего возникают эти

ошибки, каковы их истоки; во-вторых, он должен найти необходимые и наи-

более действенные приемы профилактики ошибок с целью их предупрежде-

ния, а если они уже возникли, то найти и разработать не менее действенные

приемы их преодоления; в-третьих, он должен создать такие учебные мате-

486

риалы, в которых были бы учтены все трудности. Наконец, в-четвертых, пре-

подаватель должен провести научно - обоснованный отбор языкового и рече-

вого материала.

Зная природу сделанной учеником ошибки, можно работать над её ис-

правлением. К примеру, чтобы родной язык не являлся опорой при построе-

нии высказывания, можно предложить учащимся заучивать целые языковые

модели, а не прибегать к пословному переводу. Это поможет избежать неле-

пого перевода и внесёт вклад в развитие языковой интуиции.

На этапе ознакомления с материалом исправление допущенной учеником

ошибки просто необходимо. Однако если первостепенной задачей является

смысл высказывания, то необходимо сосредоточить внимание на самом вы-

сказывании, а не на исправлении ошибок. Иначе у ученика возникнет ощу-

щение, что иностранный язык не средство общения, а объект изучения. Кро-

ме того, у него может выработаться привычка говорить «под надзором», то

есть, он всегда будет ожидать помощи учителя и не сможет самостоятельно

строить высказывания. Я предлагаю своим ученикам не обращаться за каж-

дым незнакомым словом к учителю, а попытаться найти слово-заменитель,

или перестроить конструкцию высказывания. Этот метод хорошо зарекомен-

довал себя при тренировке навыков устной речи. Учащиеся сами удивляются,

как ловко им удалось «выкрутиться» и не допустить ошибки.

Однако, несмотря на тщательную профилактику ошибок, их всё же не

удаётся избежать. Так как же правильно исправлять ошибки?

Учёный, профессор Института иностранных языков им. М. Тореза,

преподаватель-практик – З.М.Цветкова предложила образную классифика-

цию учителей с точки зрения их отношения к ошибкам учащихся. Первый

тип учителей - «тигры в засаде». Такие учителя как бы предвкушают ошибку,

порождая у обучающихся чувство неуверенности. Второй тип - «равнодуш-

ники» – все ясно по определению. Эти учителя зачастую вообще игнорируют

ошибки учащихся. Иностранный язык с таким учителем дети знать не будут

точно. «Подкладывающиеся» подсказывают ученику правильный вариант

ответа либо сразу, как только ошибка сделана, либо даже не дожидаясь её

возникновения. Оптимален четвёртый тип учителя, который при возникнове-

нии ошибки подсказывает «зону», где надо искать правильный вариант, и ос-

тавляет учащегося «в ответственном одиночестве», предоставляя ему воз-

можность самому решить языковую или смысловую задачу. Так поступает

учитель-сотрудник.

Иногда нет нужды даже указывать «зону» ошибки. Достаточно просто-

го сигнала, что ошибка совершена, например, фразы «Sorry?» или повторения

начала фразы до того места, где была сделана ошибка. Если же нет уверенно-

сти, что ошибка будет исправлена самостоятельно, то нужно указать зону

ошибки. Это можно сделать с помощью:

жеста; названия языкового явления: «tense», «article»; дословного перевода:

«He speak…» «Он говорю…». В этом случае коррекция ошибки индивиду-

альна или фронтальна, в зависимости от того, сколько человек её совершило.

487

И, конечно, коррекция ошибок или комментарии по поводу неточного

ответа ученика не должны обижать и вызывать у него негативных эмоций.

Преподавателю следует следить за своей речью, избегая злоупотребления

словами, имеющими отрицательную эмоциональную оценку; излишней кате-

горичности высказываний, навешивания ярлыков. Чтобы побудить ученика к

высказыванию, необходимо создать на уроке психологически комфортную

атмосферу. Ученик должен доверять не только преподавателю, но и всей

группе. Для этого я много времени уделяю групповой и парной видам работы.

Это способствует общению в непринуждённой обстановке, когда ученик не

боится говорить и делать ошибки. Кроме того ускоряется темп работы, и ка-

ждый собеседник в паре имеет возможность высказаться и выслушать парт-

нёра, что приближает ситуацию разговора на уроке к реальности и способст-

вует развитию навыка диалогической речи.

К сожалению, преподаватели иностранного языка в вузе недостаточно

времени уделяют развитию навыка аудирования, ссылаясь на отсутствие тех-

нической возможности организовать прослушивание текста. Конечно, в каж-

дом высшем заведении есть и лингафонные кабинеты, и мультимедийные ау-

дитории, но их недостаточно для всех групп, изучающих иностранный язык.

Несмотря на это, я нашла выход из этой ситуации. В настоящее время высо-

кие технологии, развитие сотовой связи и Интернета позволяют каждому же-

лающему приобрести компактный проигрыватель (МР-3 плеер или телефон с

встроенным проигрывателем), который без труда можно переносить из одной

аудитории в другую. Студенты имеют возможность прослушивать аутентич-

ные тексты, работать над произношением и развивать навыки аудирования.

Если регулярно уделять внимание этому виду деятельности, то очень скоро

ученики перестанут совершать ошибки в произношении и почувствуют себя

более уверенными в ситуации общения.

И в заключении хотелось бы сказать, что, обучаясь иностранному язы-

ку, ученик неизбежно совершает ошибки, приобретая тем самым опыт. И

только от учителя зависит, будет ли этот опыт положительным или отрица-

тельным. Преподаватель не должен забывать, что его главной задачей являет-

ся обучение общению на иностранном языке, которое невозможно, если по-

стоянно бояться говорить.

СТУДЕНТ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОГО

МНОГОУРОВНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Легенчук Д.В.

Курганский государственный университет, г.Курган, Россия,

doc600@rambler.ru

Преемственность высшей и средней профессиональной школы - педа-

гогическая цепь диалектически связанных разнохарактерных явлений. Для

подобных сложных процессов особенно значимо известное положение мар-

488

ксистской методологии: необходимо «...найти в каждый особый момент то

особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать

всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену...» [3]. Это име-

ет большое значение для процессов, при которых личность стремительно пе-

реходит из одного статуса в другой и, следовательно, из одного внутреннего

состояния в другое. Вот почему важно выявить «звено» личности, которое

особенно значимо для осуществления преемственности высшей и средней

профессиональной школы.

Воспитательный процесс предполагает взаимодействие системы про-

цесса и системы личности. В связи с этим особую актуальность приобретает

идея о том, что воспитание надо рассматривать не только с точки зрения пе-

дагогических воздействий, но и одновременно с позиции воспитуемых, с

точки зрения их потребностей, запросов, устремлений.

Учебно-воспитательный процесс по своим формальным признакам

аналогичен всем видам человеческой практики, ибо предполагает наличие

субъекта (объекта) процесса, цели, деятельности, обратной внешней и внут-

ренней связи, результата. Однако ему присущи и специфические особенно-

сти. Одно из коренных отличий учебно-воспитательного процесса от других

видов человеческой практики состоит в том, что eго объект должен стать

субъектом определенных видов деятельности, знаний, отношений к действи-

тельности, к другим людям, к самому себе. Хотя содержание, логика, ре-

зультаты отдельно взятых процессов обучения, воспитания и не совпадают,

но их объединяет общность цели, формирование всесторонне развитой лич-

ности студента, субъекта гражданского поведения, человека активной жиз-

ненной позиции. Смысл преемственности и заключается в том, чтобы выпу-

скник среднего профессионального учебного заведения стал субъектом ново-

го статуса, социальной роли, адаптации к вузу, самовоспитания, приобщения

к профессии. Один из важнейших признаков субъекта - его способность бо-

лее или менее самостоятельно разрешать противоречия, присущие данному

процессу. Речь идет о сопричастности обучающего к разрешению про-

тиворечий процесса преемственности, характерных для двустороннего взаи-

модействия в нем педагога и обучаемого.

Когда говорится, например, что педагог и студент субъекты учебно-

воспитательного процесса, то надо иметь в виду различный смысл этого по-

нятия. По своему изначальному статусу педагог - субъект управления учеб-

но-воспитательным процессом, реализующим его цели содержание, органи-

зацию, методы для достижения определенных результатов. Студент же изна-

чально - субъект в учебно-воспитательном процессе. Он становится субъек-

том данного процесса по мере активного овладения своими функциями в нем

и самовоздействия под педагогическим руководством. На этой основе стро-

ятся двусторонние отношения педагога и студента. Общая логика субъектно-

го становления объекта воспитательного процесса должна строиться с учетом

фундаментальных данных психологии. Субъектное становление личности в

условиях новой социальной ситуации подчиняется следующей закономерно-

сти: «совершаясь на основе усвоения человеком общественных норм со-

489

знания и поведения, становление личности освобождает его от непосредст-

венного подчинения влияниям определенной среды и позволяет человеку не

только приспосабливаться к ней, но сознательно преобразовывать эту среду и

самого себя» [1, с.13].

Реализуя в нашем исследовании эти предпосылки, мы установили, что

для успешного осуществления преемственности необходимо выявить дина-

мику развитии внутренней позиции личности в логике воспитательного про-

цесса. Суть в том, чтобы этапы педагогической деятельности направляли

стадии развития личности в соответствующей последовательности.

Изучение внутренней позиции личности в процессе преемственности

высшей и средней профессиональной школы как различных этапов жизнен-

ного пути студента имеет и другой смысл. Материалы нашего исследования

показывают, что на новом жизненном рубеже личность особенно остро ощу-

щает те потребности, стремления, возможности, которые не удовлетворялись

или недостаточно удовлетворялись на предшествующей стадии жизни, и

стремится как можно полнее реализовать их в новых условиях. Это характе-

ризует отношение человека к действительности.

Из многочисленных характеристик личности внутренняя позиция явля-

ется наиболее значимым интегральным образованием. Ничто так не возвы-

шает личность студента, как его активная жизненная позиция, отражающая

требования общества к будущему специалисту. Следовательно, формирова-

ние активной жизненной позиции студента входит в число главных задач

учебно-воспитательного процесса в учреждениях среднего и высшего про-

фессионального образования. Психологическая структура деятельности сту-

дента включает ряд параметров. Успешное учение студентов возможно при

овладении определенными знаниями, умениями и навыками, важнейшими из

которых являются: конспектирование, запись лекций, заучивание, построе-

ние доказательств с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, распределение и концентрация внимания, развитие речи. В высшей

школе повышаются требования к качеству познавательной деятельности, по-

этому необходима творческая переработка информации. Мыслительные уме-

ния и навыки входят как обязательные компоненты в стиль умственной рабо-

ты [2, с.25-50].

Потребности и мотивы составляют иерархию, которая характеризует

целостную личность во всех областях ее деятельности, побуждает человека

ставить проблемы, концентрировать усилия на их реализации. Поэтому вос-

питание личности студента - это формирование системы его потребностей и

мотивов. Соотношение различных мотивов обусловливает выбор содержания

воспитания, конкретных форм и методов обучения, условия формирования

активной творческой личности будущего специалиста.

Мотивы УПД, определяя ее смысл для субъекта, разнородны, посколь-

ку отражают многообразие ситуаций, в которых протекает данная деятель-

ность. Можно выделить две группы мотивов: мотивы достижения и познава-

тельные мотивы. В первой - познавательная деятельность - это средство дос-

тижения цели, находящейся вне самой познавательной деятельности (широ-

490

кие социальные мотивы, внешние, мотивы достижения). Во второй группе

познавательная деятельность сама - цель (мотивы, порождаемые деятельно-

стью, внутренние, познавательные мотивы). Познавательной является такая

мотивация, при которой неизвестное новое знание совпадает с целью позна-

вательной деятельности, а мотивация достижения - с мотивацией, при кото-

рой познавательная деятельность является лишь средством достижения цели,

находящейся вне этой познавательной деятельности. В первом случае чело-

века интересует процесс и содержание познаваемого, а во втором - тот ре-

зультат, который может быть получен в результате познавательных усилий

[2, с.14-21].

Развитие познавательной активности значительно повышает эффектив-

ность процесса обучения. Познавательная мотивация - это основа развития

склонностей человека. При выполнении деятельности, вызвавшей интерес,

происходит перестройка психологических процессов восприятия, памяти,

мышления. Это делает актуальной проблему выявления психолого-

педагогических условий, в которых познавательная мотивация вначале появ-

ляется, а потом переходит в профессиональную мотивацию.

Познавательная мотивация рождается всякий раз как первичная ситуа-

тивная потребность, она является относительно самостоятельным психологи-

ческим фактором, определяющим тип и уровень активности человека. С уве-

личением интенсивности познавательной мотивации время, уделяемое по-

знавательной деятельности, значительно возрастает, т.е. познавательная мо-

тивация выступает не столько проявлением устойчивой личностной черты,

сколько отражением заданных условий деятельности.

Возникновение проблемной ситуации показывает и внутреннюю, и

внешнюю обусловленность познавательной мотивации. Возможности фор-

мирования у студентов такой мотивации создаются при использовании форм

и методов активного обучения, в котором реализован принцип проблемности

в содержании образования и процессе его развертывания, в совместной дея-

тельности преподавателя и студентов. На уровень мотивации влияет тип

взаимодействия и общения между ними, а также умение преподавателя так

организовать деятельность студентов, чтобы чрезмерная стимуляция мотива-

ции достижения не препятствовала возможности порождения и развития по-

знавательной мотивации [2].

Реализация модели обеспечения преемственности в организации учеб-

но-познавательной деятельности студентов предполагала: ориентацию сту-

дентов на самостоятельную познавательную деятельность; определение

уровня сформированности теоретической и практической готовности к раз-

личным видам учебно-познавательной деятельности; структурирование

учебного материала; отбор и выбор адекватных содержанию методов, форм и

средств обучения. Указанные направления реализовывались на основе прин-

ципов индивидуализации, дифференциации, дополнительности, вариативно-

сти, ориентированных на реализацию индивидуальных интересов, потребно-

стей и возможностей студентов в процессе обучения на основе самостоя-

тельного выбора ими содержания, способов, её характера и форм.