Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII - XVIII веках в традиционной китайской системе политических представлений

Подождите немного. Документ загружается.

существовании какого-то текста маньчжурско-непальского соглашения. В на-

чале нашей работы нам уже приходилось останавливаться на традиционном

отношении китайской дипломатии к договорам. К договору прибегали лишь

в крайних случаях. Договор сам по себе был уже признаком слабости. По-

этому перед миссией Ба Чжуна не стояла, да и не могла стоять задача

заключения какого-либо соглашения с гурками. Тибетско-непальское соглаше-

ние вряд ли могло вызвать стыд у маньчжуров, ибо они выступали на этих

переговорах в роли свидетелей и никак не могли унизительные для тибет-

ской стороны условия соглашения отнести и на свой счет.

7

Подробнее об этой системе «вассалитета» см. [148, 107—246].

8

Само собой разумеется, что фундаментальная важность «искренно-

сти» — нэп в деле подношения даров осталась для непальской стороны пол-

нейшей загадкой.

9

Правда, в обнаруженных позднее бумагах этого посольства не была

найдена просьба о земельном пожаловании [см. 105, цз. 43, 17а], но тем

не менее можно верить, что подобное требование фигурировало, так как об

этом упоминается в показаниях разных лиц [см. 105, цз. 38, 15а, 206].

10

Еще один любопытный пример полного незнакомства непальской

стороны с традиционной китайской концепцией власти. Они никак не' могли

понять, что власть сама по себе уже есть «распространение милостей сверх

всякой меры», и полагали, что «милости» и «вассалитет» должны иметь более

материальное выражение.

11

В достоверность этого сообщения заставляют поверить аналогичные

сведения о подобной же практике в последующие годы [см. 105, цз. 54, 56].

12

Об этих терминах см. стр. 10—12 настоящей работы.

13

По этой же причине непальскому радже и регенту были сохранены

дарованные двором титулы вана и гуна [105, цз. шоу 3, 136].

14

Сходные рассуждения см. [105, цз. шоу 2, л. 18а—186].

15

Аналогично рассуждала и местная администрация: «Тангуты и гурки

в равной мере являются -зависимыми варварами Небесной династии. Настоя-

щий случай — не более чем междоусобная свара варваров двух земель. Разве

это заслуживает спешной посылки войск?» [105, цз. 1, 96—10а].

16

Имеются в виду Галдан и тибетский регент, помогавший ему.

17

Намек на исторический факт эпохи Лючао, когда войска одного воена-

чальника разбежались от шума ветра и крика журавлей, приняв это за шум

приближающихся войск противника.

18

Такую же квалификацию Тибета со сходными рассуждениями см.

[105,

цз. шоу 3, 226].

17*

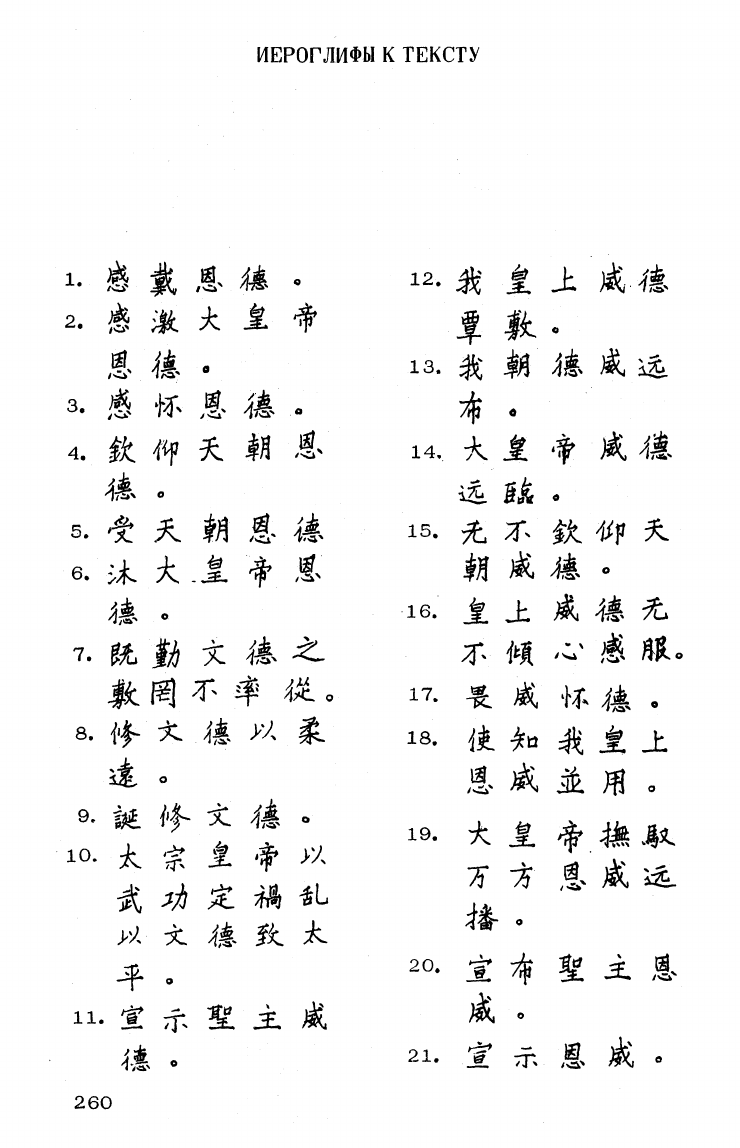

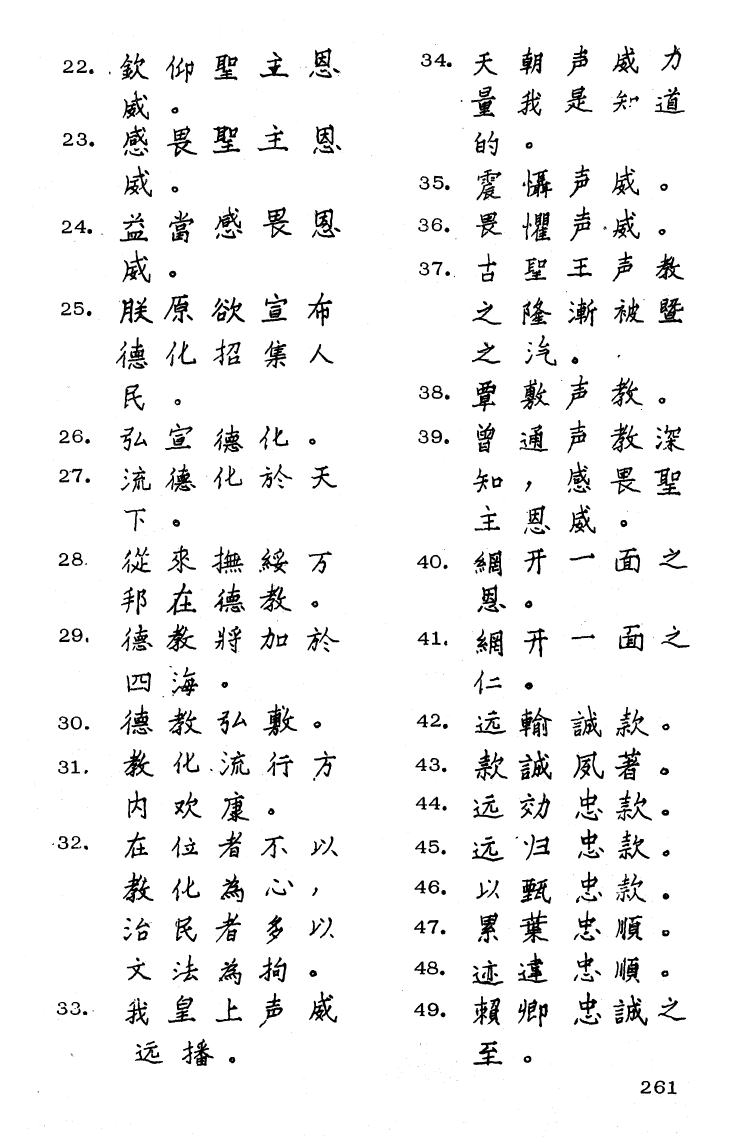

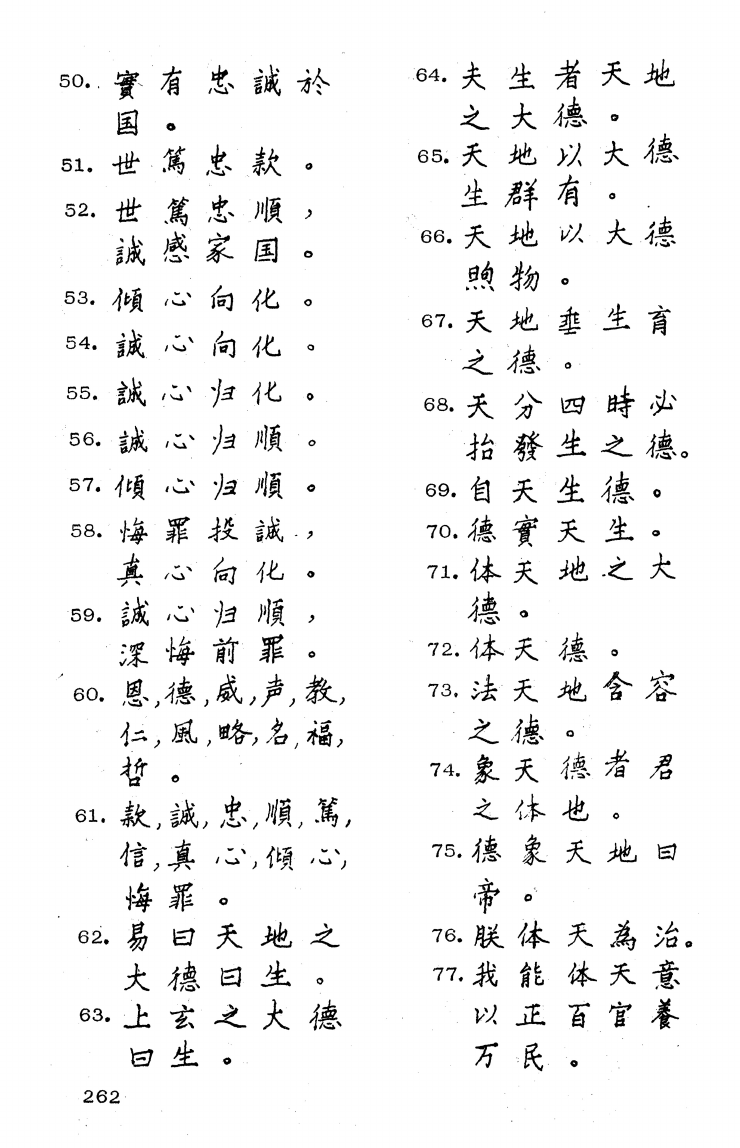

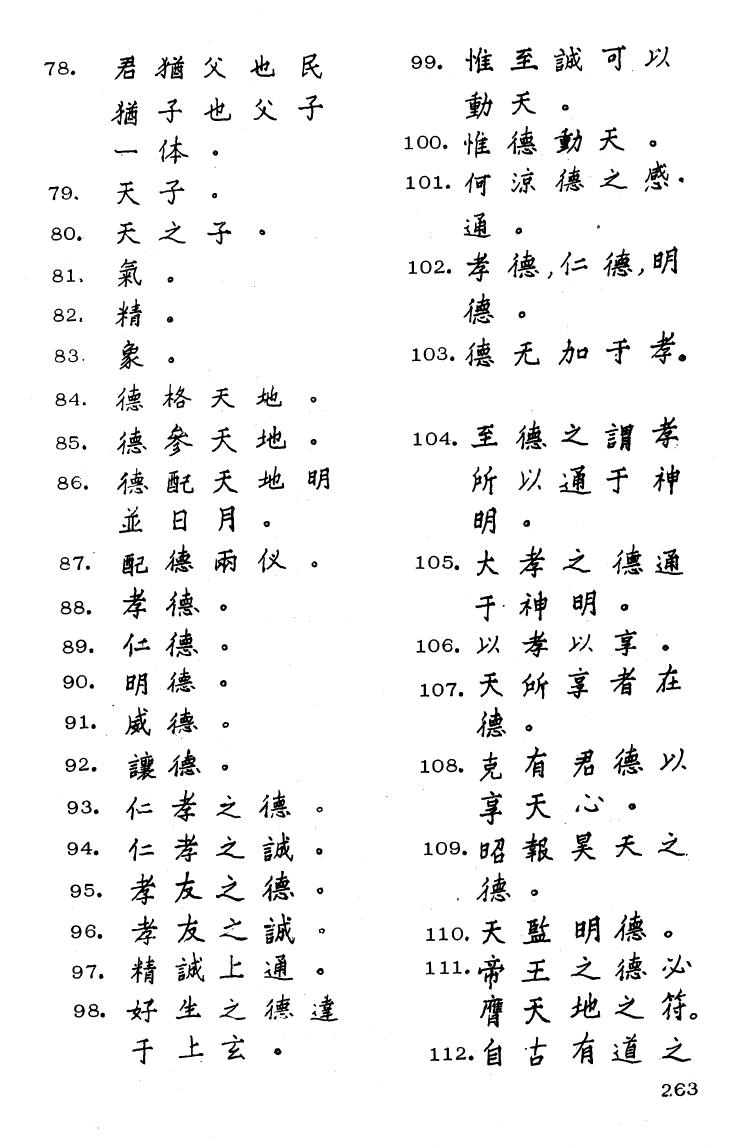

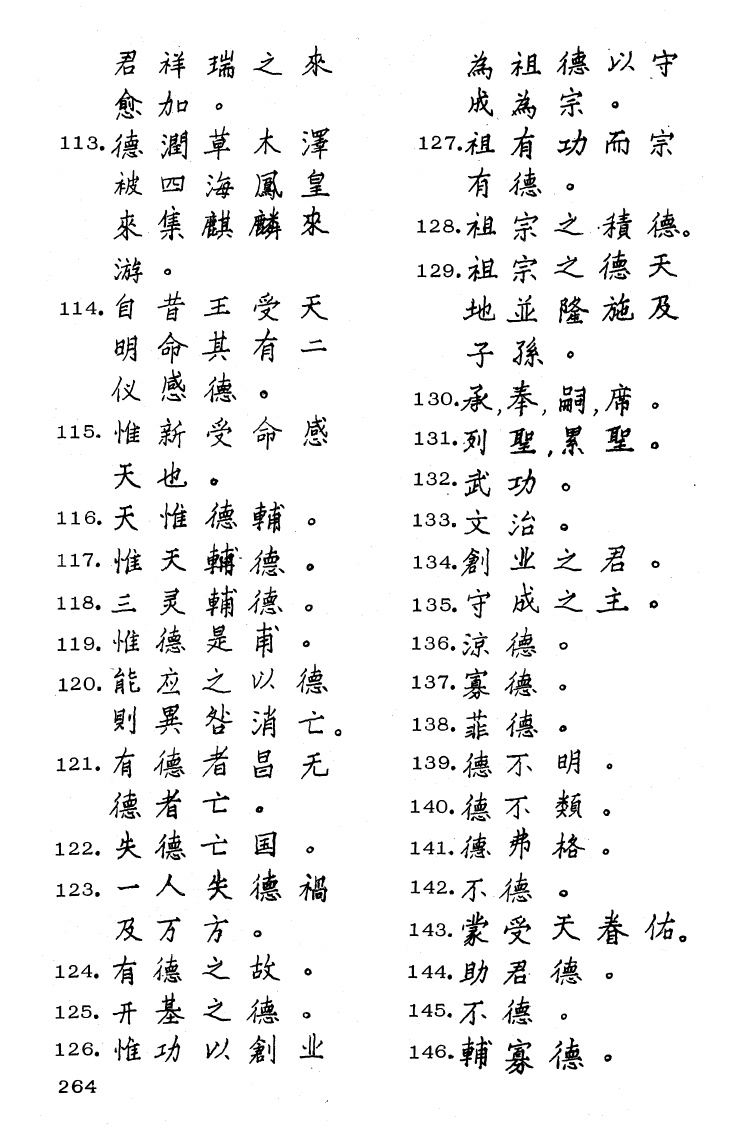

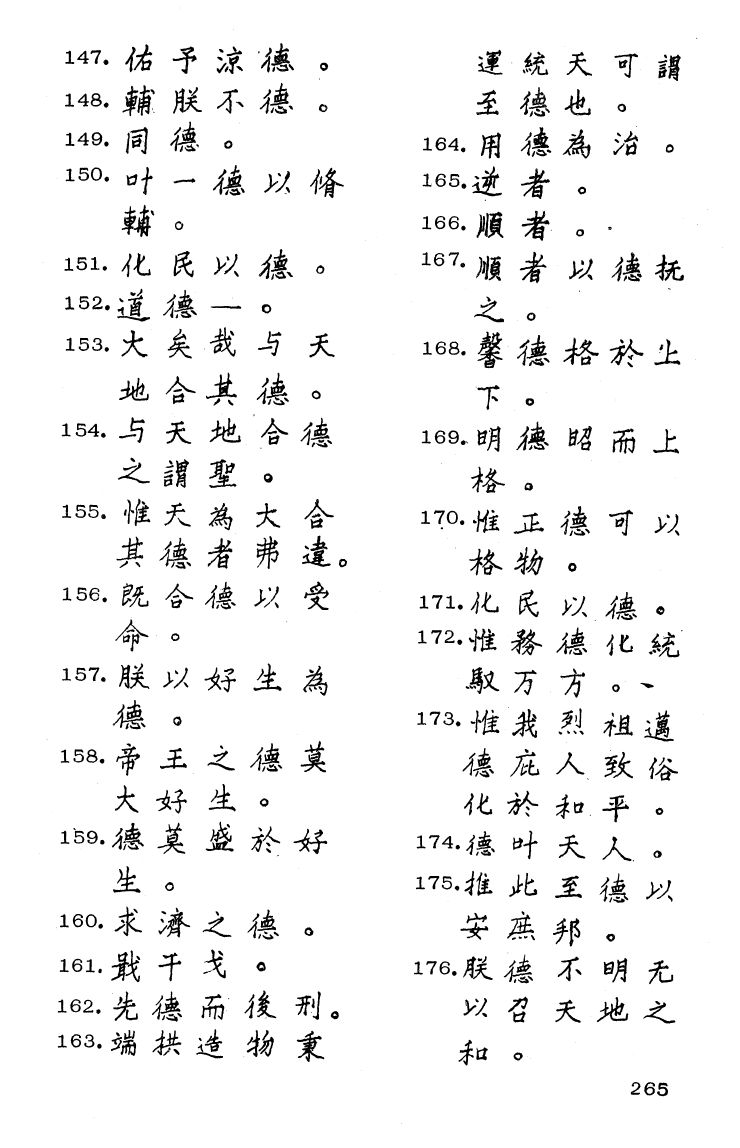

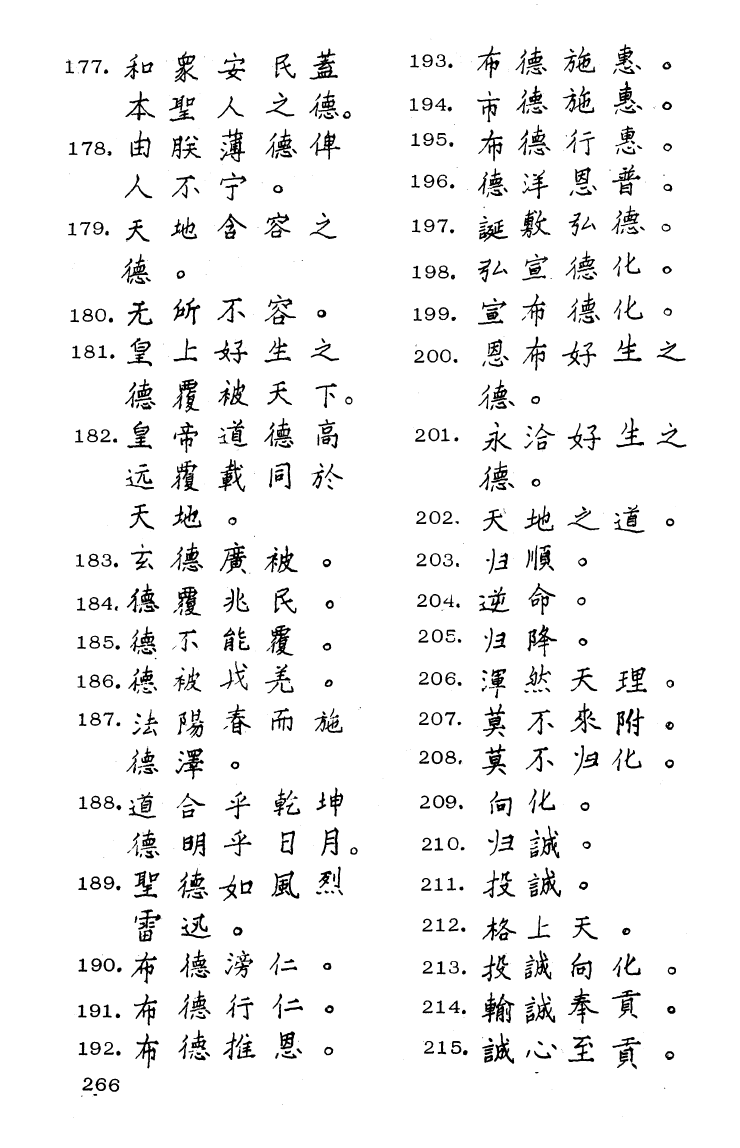

ИЕРОГЛИФЫ К ТЕКСТУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

Й â &4É «

i i л I *

it.

й •& л ц..

а

щ * *я *

là

* А Ы Ä- Ä

*к А .1 -f *'

Л »

ft. JB x * ^

It fi| * Ф ^..

if *..&

>*.*.•

si о

• ^ £ 1 <f ^

Ä ^ & ** *

L

»i ^ 44 ft ^

-f о

• % # Ж ± Ж

iE .

12.

13.

14,

15.

•16.

17.

18.

19.

20.

21.

Л 1 -Ь *-А

•Д Ifc. •

$ 4й Й А &

:$ «

А Ж •? JtÄ

il &fc •

jfc *' & ^P *

Й A 44 «

ü * 4* &

# M '-

4

$ Я*.

* A +* 44 .

ià *»» * A Jt

& Ä Je. Ж о

ж # S Ж, з&

i ^ t -à A

Л

«

Ж ^ Ж $. •

260

22. .& Щ % ±Ж>

23.

а £ Ж ± &

24.

.

ü # Ä * &

25.

M * $k t %

là

;

>L

te % A.

26.

fA JE Л ^ •

2

7

.

-fc A

-4L

*f *.

28-

^ it 4& # 3*

29-

14 #: Л| ** •&•

so.

ML *. ^ Jt о

3i.

Jt

#..>£,

iî .2Г

A

?A ;£. •

32.

£>&;£* /A

# It * * #

*L

>i Д&

*féj

•

33.

$ Jt _L p EL

34.

£ j£# ^ >Ä Л

35-

Ж .'ft ^ & •

36..

* Ш j*-Ä -

37.

.£ g J£ £ *.

iL tt- * *t ft

38.

$ |t > & о

39. t ai p iL &

-à ;£ Ä, »

40.

Щ ff -^

•

Й •£-

41

- ifl -ff -~ Й ^L

42.

& jjft ^ ^

0

43.

& Ä Ж, £ .

45.

i^. ^ % iX. о

46.

Я U £ it .

47.

£•£ ivÄ .

48

' ii. dl & ><* «

49

- Я. w iAi

261

78.

£ 4й X

&•

&

Ш

-£

4L

5С

-f

79.

^

-f

>

80.

£.

il

•%• •

81.

f(,

.

82.

Й

.

83.

|t

о

84.

^ ;& Л

JE,

•

85.

^i

£

&

*&

.

86.

44 It

*

*fc

^

i

a

H

.

87.

fl£,

Л&

$

4*-

•

88.

^

4É-

•

89.

/fc

^

»

90.

Щ 4â •

91.

j&

^

»

92.

& 44 •

93.

/fw -^ il 4i •

94.

^ # iL fД «

95.

# $L il

4É.

о

96.

£ i

Ü

jfc

*

97.

# fjfe ±

il.

с

98.

^ i Ü

£*

il

99.

Ш

Ж

M

T

#

100.

•}£

4è.

Ü0 ^ о

101.

<ff yfr Ш iL

$•

ij

о

102.

$

ям*

Л,

"Л

юз.

ii

&

л*

-f

#•

104.

j.

44

iL

if

^

105.

^ ^ il -fi Ä

•f-

^ *Л о

106.

>У,

^ >Х % .

107.

^ M % ~% &

108.

£ # £ & ^

^

£

'^

в

109.

р|

&

Jt

Я

iL.

.

AÏS-

?

но.

£

4

В/î

А

•

^•ф

£

i.

4i

'^

х

4P

*

ЛЬ

iL

#.

112.

É

£

^

it

iL

263

113,

114,

115-

116,

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

%

*#

& >'

•<*

ж

4

0

•«.

#

СЭ

^L

Ж

Ж

>?

Ä JL

Ж* «li

ш

л

о

if

щ

-Ф-

>&

•Hi

*г

Л 4L

•*

&

*

4Яч

О

*

*

0

•Ф-

të Ä #

•И*

*

jfcjf-^

_-%

4Ü

«

X It

&

â

*

JE

•L

*

* 4.^

А*

А

—

44

А

л У

#

•*

tè

4JS

*

Ù

-ù

-È

*

#.

^

^

VA

.*

*

if.

ЯК

I

О

ш

4à

о

it

Ш

*i

*

-^

:

-

^

/s^*

О

О

о

о

А

-с:.

£

о

*|

о

о

Jk

264

А Л it

УЛ

ф

>К

Д? $& •

128.

^tÄ

£? ^L-rt A.

129.*Е

& < А *-

Ak Л ft- JÉ. А

133

'± Л •

134.

^J Л iL J о

135.

if À ^_ JL о

136

-5£

^ »

139.^^;

в# .

14

°-

4à ^ Й »

14.1.7&

% 4$г *

"

3

-1 £ * 4 #.

144.^

£• ^ о

145.

^ ^

0

146

-#

&

Ш

•

i

47

- U -f 5* "А о

148.

j$ ^ * Л о

149.

$ $. о

150.

af

_ ^ ^ ^

*f о

151.

4t & У1 it <>

152.^

jfe — о

153.

*£•#-?

*.

154,

155,

156

157,

158.

159.

iè

. л

4L

^

4

*. At

#8

. * Л.

Л

4-

ï

*

Ä

>

0

*

А* *

О

•

а »:

Ä

• #

0

i

Л 4S-

'

4^

Ж.

*

о

>*

AX

О

л

*

*

м

à~

&

^

4

A

M

/Ä"

О

*

if -#

160.

£ £.

J>_

fa

0

162.

& 4 &' A #J

«

163.

^ ^ 4 4* %

£ & Л T si

164.

Щ 4É- 4 # о

165.

^ -£

0

166.

M % о •

167

- m £

УХ

л et

4L о

169..

щ i4 *4 дй ±

17°-Ш JE Ш Ч

УЛ

171.4L

& VI fa с

172

-të

& Й *L J&

4*

tf. # . -

173

- të M

*A

Ш

Ut

# y& A. f£ /£.

1

7

M,4 *f ^ A.

0

"5.#.

>Ь Ж Й >Д

•# Â Ц о

176.^44

* Щ fc

Ы $ *. >fe 4L

265

"7.

*»•£•-# -ft Л

Ж $ Л 4L 4*.

178.

É #& $• 4& #

179. Л ^ & & X.

180. jt

*%&•%-

•

lei. ^ J: ^ ^ ^

44 Я* * То

182. ^ •$• if 4â Й

183.

Ts 4& # #£ о

184. Ä ,§ ^> & о

185.

^-| ,T> ît $L о

186.4|

ч

^i: Л

-£>

о

187

- ^ fi * fl&

188.it £• % £

Ш

Щ

4- Ef'

189

- ЗГ Й ^ X

? & о

190. ^ 44 # ^

191.

^ 44 4f 4-

IQ

2.

^ A m &

266

iâ.

*

Л о

О

О

О

193.

194.

195,

196.

197.

198.

199.

200,

201.

202,

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

•$ж ш ,t

ijt Ä ÜL 4

% 4* П 4

• Ä* *•-#••

Й. *: ^ ^

^ ir. 4è ^

i: ,-ф 4i 4t

4,4 о

ж 5^ # Ja

Л о

^.ЛЬ ^Lit

•jJ Ш о

Î3É. ф о

^ j*f •

îf * * Ü

t * Ж №

£ * ^ ^

iVj

^ о

^Ш

*

йА -

/т4-

X л *

Д *А из ^

#4fc^**

Й. '-

N

£ •%

о

о

о

о

о

о

о

4L

^

О

о

ф

о

о

о

о

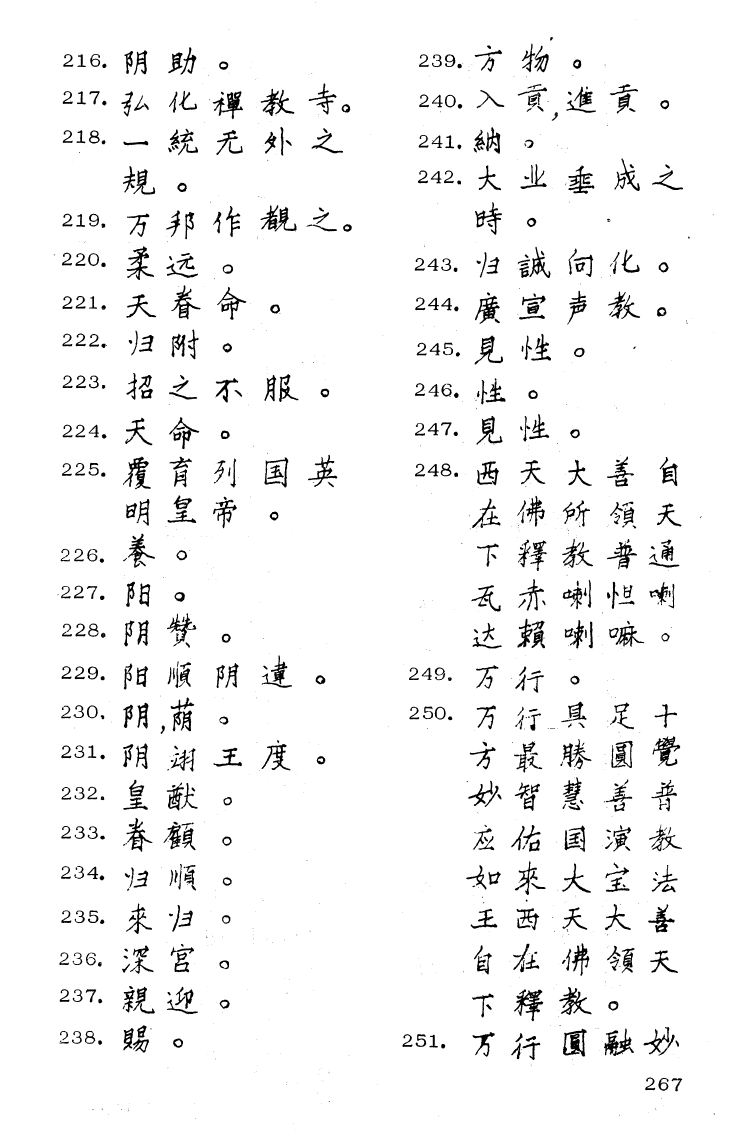

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226,

227.

228.

229.

230,

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

m Äfr,o

ps {L Щ

~ àfc TL

•Я

П ^

It iS .о

А -#• ^

ja ^ о

M < *v

* ^ »

A f *i

Щ Ä f

'1-

°

?в'о

« t о

fff

i'il tö

?Я,й

о

?Я M л.

1 «: о

i- $t о

^ )'М .о

Ж

-/2,°

11 &• о

%! о

•^fc.

"~^f

о

*Ь

«,

О

ЯК.

iL

Х_о

о

а *

о

А

Ж

о

о

239.,"Я* $0 о

240. X "ft i# "ff о

241.

v

éj^ о

242.

^ J/ ^ ^ <_

^ о ' -

243

- V* ?А fà.^ О

244. fcg fi & о

245.

Д Ji о •

246.

,j-A о

247.

Д, >[Ж о

248

- # ^ ^ 4 Ä

>£.,#.#

,# *

т Щ * -# ii

-2L ^ 41;^ 41

il Й

а

М

* о

249.

# 4f »

250. ^ ^ jL Д_ 4"

•* * * !Ш *

'^ * Ê 4 4

ix fa

Ш

Ж -Jk

•**

iAè &

JL 2r iil

t ук Щ M я.

Г

Щ *. p'

2si

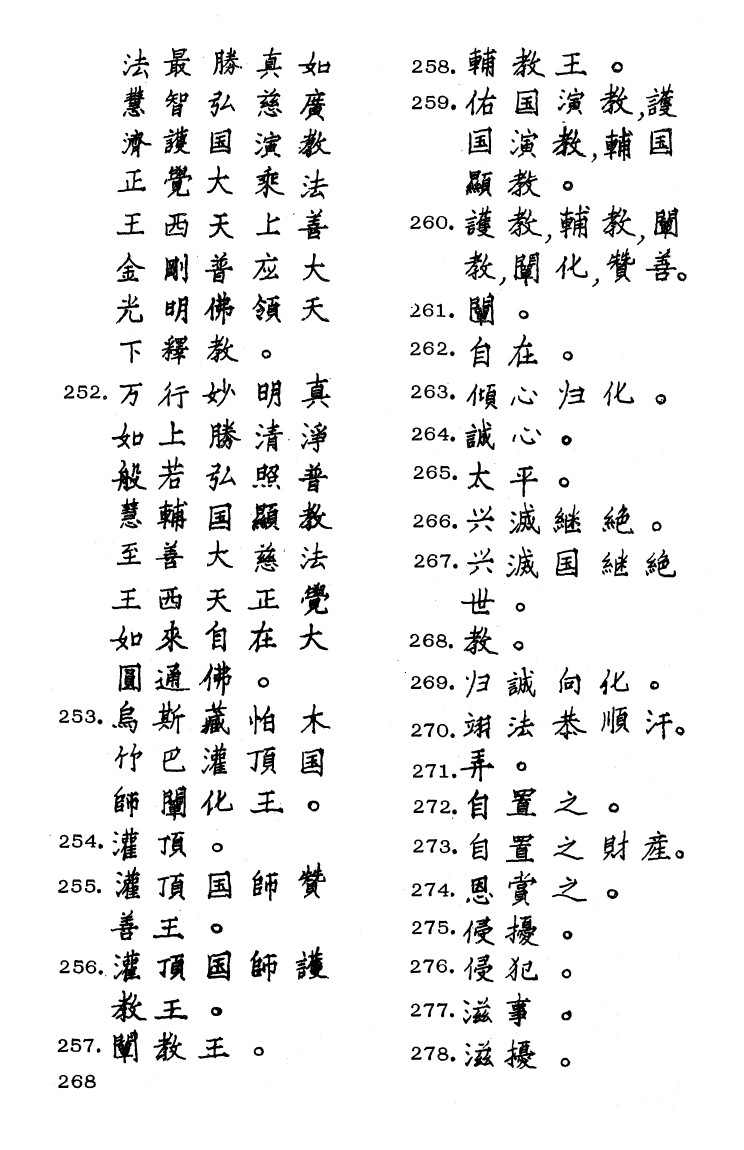

- * fö m ià #>

267

-£ # * à at

-£ £ * Jfc: 4

dt- W* * k.

fu Щ

# « *

T ^F ^ °

252.

tf if ^ Щ %

-k*± fc ii *

№$ fr .« #

•£ 4f- ^. | iè

.£-a * JE 4Ê

253.4*

â +é *•

# & ;l "7Я S

if $ ^ 3L о

254.

jjjl ?Д о

256.$ tf S «p A

257.

^ Ä ^ о

268

258.

|| ^t -2. «

259.'# S # &Д

a **,# a

260.

ïi _,

261.

|||) о

262.

£ Д

0

263.

/ff| ^ ^ iL о

264.

fj^ ,^ о

265.

£ jp.

0

266.

^ 3Ä M & О

4fr о

268.

J^ о

269.

ft fâ /б} iÙ о

270.

j# >è & ^ >f о

271.-4?*

°

272.

|î i ^_ о

273.

g 5 *L Й Ê.O

274.

,g # -3L.O

276.

4£ Ü о

277.

&

278.

tf£

о