Мартов В. (ред. серии). Заря человечества

Подождите немного. Документ загружается.

скальной живописи. Многие из росписей ярко изображают животных, столь

важных в жизни людей. Но ко II тысячелетию до н. э. первое послеледниковое

потепление окончилось и Сахара вновь обратилась в безводную пустыню, зна-

комую нам сегодня. Озера пересохли, трава выгорела и пастухи ушли, оставив

свое искусство потомкам и носимым ветрами пескам.

Группы людей, отправившиеся на север, обнаружили в горах вдоль южного

берега Средиземного моря условия жизни, очень сходные с прежними. Но тех,

кто двинулся к югу, африканские тропики встретили совсем по-другому. Там

крайности климата способствовали росту растительности, резко отличавшейся

от средневосточной. Например, на территории современной Нигерии люди,

по-видимому, вырашивали земляные орехи и голубиный горох, а также ямс и

азимину — разновидность банана: его употребляли в пишу, а из стеблей и кор-

ней изготавливали волокно и лекарство.

Сорта злаков, культивируемые на севере, не могли прижиться даже на рас-

чищенных от деревьев территориях, по берегам рек и на краю лесов, где было

раздолье для теплолюбивых тропических растений. Всплеск в развитии сельс-

кого хозяйства, которого вполне оправданно можно бы ожидать здесь, так ни-

когда и не произошел. Люди обнаружили, что, несмотря на чрезвычайную

пышность и разнообразие вечнозеленых растений, окружающие условия часто

оказывались неподходящими для земледелия. Здесь не росли очень важные на

западе Азии культуры — пшеница и ячмень: им требовались зимние дожди, а в

тропиках сезоном дождей было лето. Почти не осталось подтверждений разве-

дения в этом регионе местных культур; правда, в некоторой степени это может

объясняться тем, что корнеплоды, например ямс, не сохранились, а о семенах

растений — трав и злаков — мы часто узнаем по обугленному зерну или его

отпечаткам в глиняной посуде.

Бедные почвы также препятствовали земледелию. С древнейших времен

теплые дожди, заливавшие тропики, вымывали из почвы минеральные соли, ко-

торыми питаются растения. Удалялись даже кремнеземы — остатки горной по-

роды, помогающие удерживать питательные вещества в почве и придающие ей

серый цвет, — поэтому земля оставалась бесплодной. Только в тропических

лесах сохранялось достаточное количество питательных веществ в почве. Но

когда земледельцы расчищали участки для полей, вырубая и сжигая деревья,

они просто очишали путь к дальнейшему истощению земли: всего через не-

сколько десятилетий из красных почв вымывались все минеральные соли и они

тоже становились бесплодными.

Земледельцы тропической Африки были лишены хороших урожаев и заод-

но избавлены от перенаселения. Болезни, особенно сонная болезнь, перенос-

чиком которой являлась муха ueue, настигали людей везде, где бы они ни рас-

чищали участки для возделывания земли. И если искусственное орошение с

успехом применялось в других регионах, например в Египте и Южной Месопо-

тамии, то стоячие воды и оросительные каналы в тропической Африке привели

к частым вспышкам речной слепоты — бильгарциоза (болезнь, вызванная жи-

вущими в воде паразитами, поражающими внутренние органы) и малярии, что

конечно же значительно уменьшало численность людей и животных.

В саваннах и лесах Центральной Африки никогда не было пригодных для

жизни территорий, на которые могли бы уйти земледельцы. В такой обширной

и пустынной земле под давлением болезней, сдерживавших рост населения,

маленькие семейные группы откалывались от основного сообщества и основы-

вали свои поселения. Постоянные переходы на новое место жительства рас-

пространили сельское хозяйство по всему континенту. И однако все это не

способствовало развитию общества. Еше до начала нашей эры земледельцы пы-

тались пройти через земли, где свирепствовала муха ueue, чтобы попасть в бо-

лее благоприятные районы Южной Африки. Но пройдут века, прежде чем кро-

шечные поселения вырастут в крупные центры, сравнимые с городами Средне-

го Востока.

111

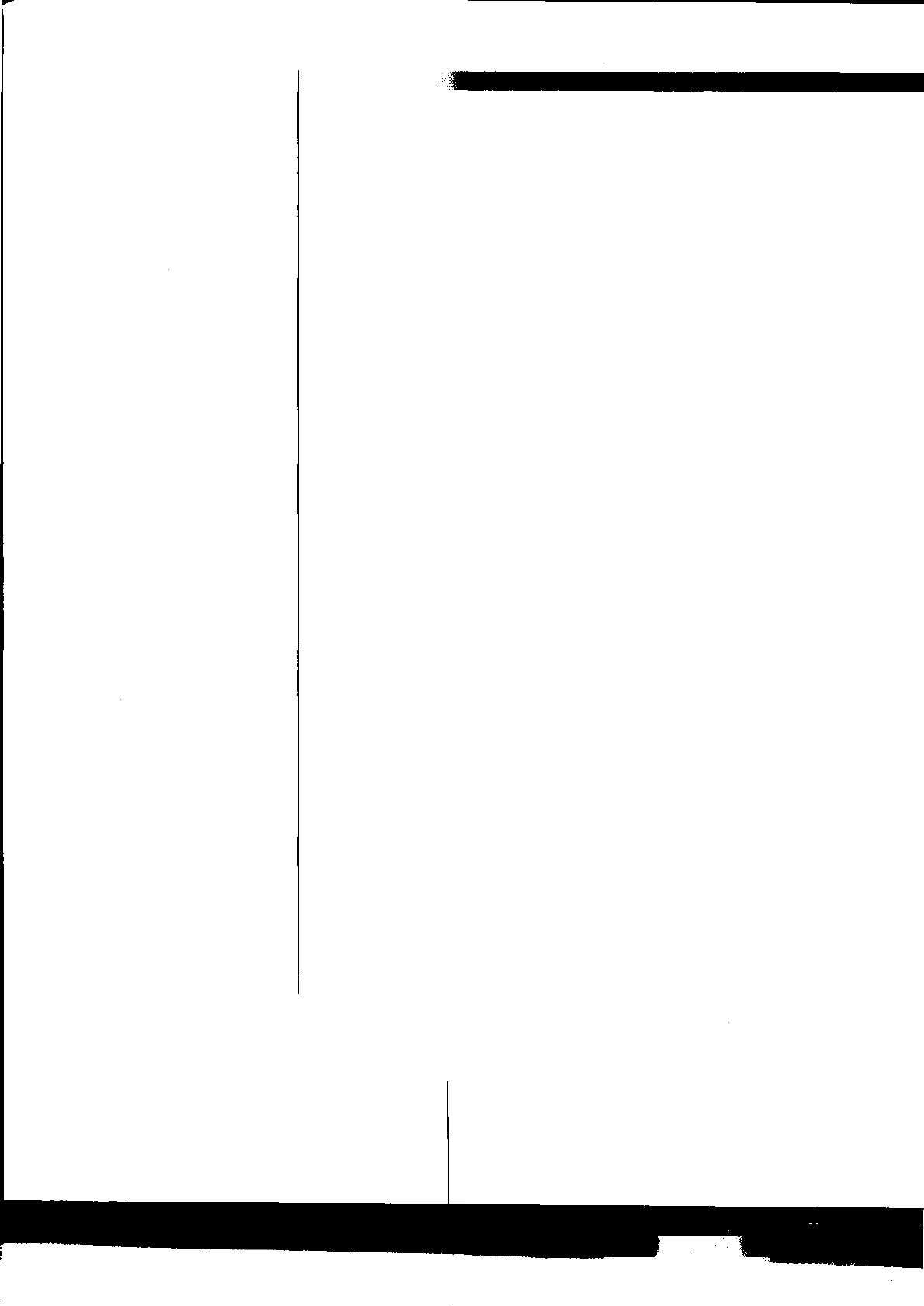

КАМЕННЫЕ ДОМА СКАРА-БРЕЙ

Выдолбленный очаг занимает

центральное место в этом жи-

лом помещении размером

6 на 6 метров, типичном для

Скара-Брей. У задней стены

стоит каменный стол с полка-

ми для кухонной утвари, на

которых, по-видимому, также

выставлялись «сокровища» се-

мьи — бусы из зубов обитате-

лей моря, орнамент на камне

или такие предметы, как два

изображенных внизу костяных

кубика, возможно, игральные

кости.

Люди, населявшие в 111 тысячелетии до н. э.

Скара-Брей на самом большом острове из

группы Оркнейских островов, расположен-

ных к северу от Шотландии, жили в каменных

домах, построенных внутри насыпей из зат-

вердевших отбросов. Они выдалбливали свои

жилиша в огромных мусорных кучах: в них

были смешаны растительные материалы, на-

воз, раковины и камни; все это разлагалось и

становилось похожим на застывшую глину.

Внутри этих насыпей делали жилые помеще-

ния, соединенные пересекавшимися прохода-

ми. Со всех сторон стены облицовывали по-

ложенными без раствора камнями, которые

придавали прочность и защищали от непого-

ды. Деревьев на острове не было, поэтому

жители Скара-Брей, наверное, крыли свои

дома прибитым к берегу лесом, укрепленным

китовым усом и выложенным дерном. Недо-

статок дерева также означал, что всю обста-

новку жилиш делали из камня; спальное ложе

покрывали папоротником-орляком, а одеяла-

ми служили шкуры животных. Несмотря на

почти спартанские условия жизни, питание

древних жителей Оркнейских островов было

весьма разнообразным. Над дымным кост-

ром, разжигавшимся на навозе, китовом усе

и вереске, они готовили мясо различных жи-

вотных — коров, ягнят, свиней, оленей,

коз — и множество морских продуктов,

даже морских птиц, среди которых были олу-

ши, кайры и большие гагарки. Пресную воду

брали в близлежащих речках; домашние коро-

вы, козы и овцы давали молоко.

112

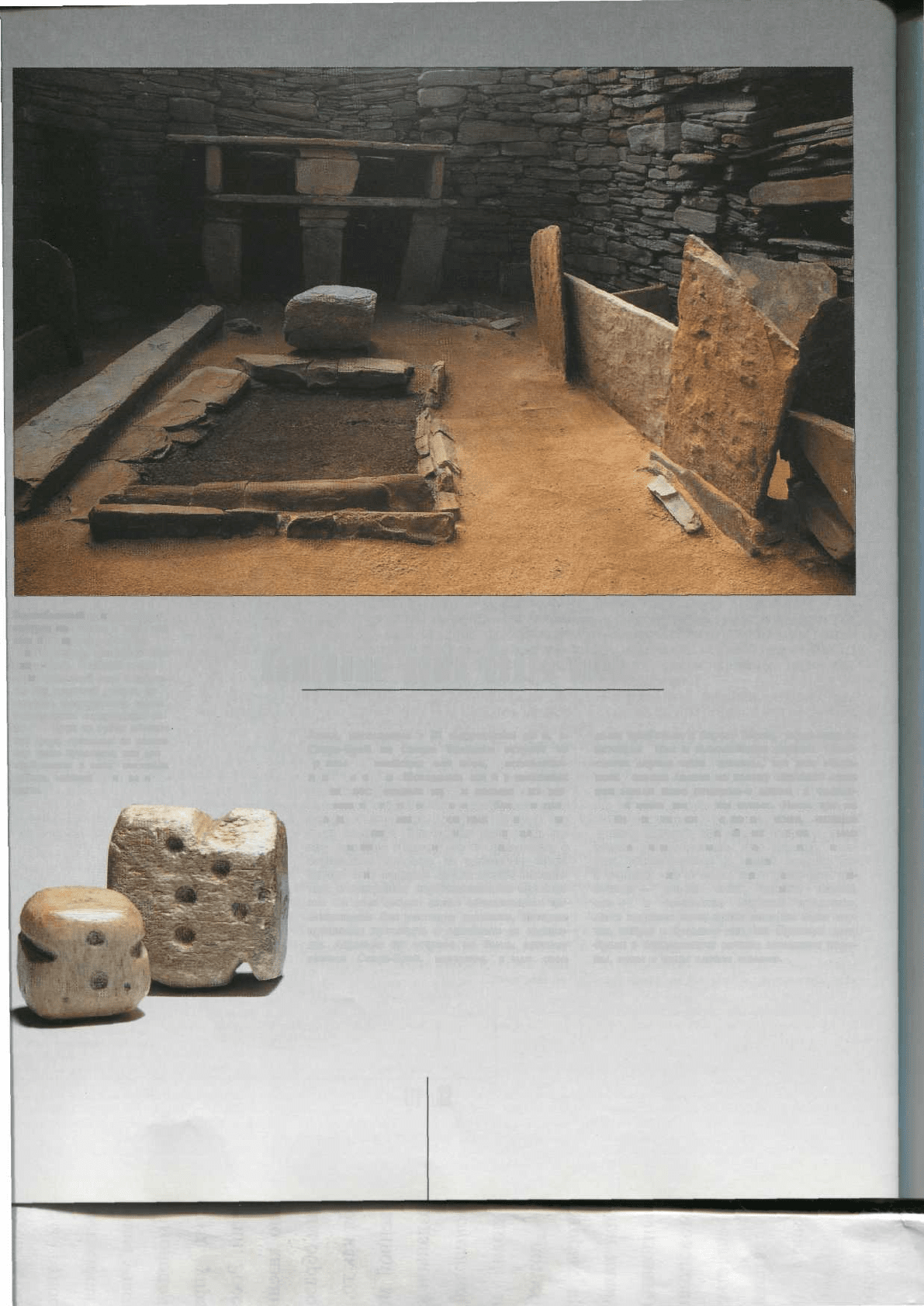

На плане жилиш поселе-

ния Скара-Брей 2800—

2500 гг. до н. э. под-

робно указано внутрен-

нее убранство дома,

изображенного на со-

седней страниие. По

этому плану видно, что

внутри все жилища по-

ходили лруг на друга.

Только одно здание

справа отстоит далеко

от других; осколки кам-

ней, разбросанные по

полу, говорят о том,

что, возможно, это

была мастерская.

Метры

О 5

КАМЕННЫЙ БЛОК

ОТДЕЛЬНОЕ

ВНУТРЕННЕЕ

ПОМЕЩЕНИЕ

СТОЛ С ПОЛКАМИ

ДЛЯ КУХОННОЙ УТВАРИ

ШКАФ АЛЯ

ДОМАШНЕЙ УТВАРИ

КРОВАТЬ

ОЧАГ

ЯЩИКИ ИЛИ БАКИ

ШКАФ ДЛЯ

Охотники-собиратели Плодородного Полумесяца были не единственными, кто

ошутил настоятельную необходимость перемен. Повсюду сообщества кочевни-

ков вступили на тот же путь и самостоятельно искали способы влияния на ок-

ружающий мир.

В Китае поселения земледельцев возникли сначала на севере, как сообщает

легенда, благодаря мифическому властелину Шэнь-нуну — «Божественному

земледельцу». Увидев, что его подданные стали слишком многочисленными и

не могут больше прокормиться мясом птиц и животных, Шэнь-нун, знавший

около 100 видов трав, ввел земледелие, а заодно обучил людей гончарному

делу, изготовлению тканей и торговле. То было время мира и процветания,

когда люди не причиняли вреда друг другу, поэтому не требовалось ни оружия,

ни защитных стен.

Этот миф удивительно близок к истине. Земледелие, означавшее новый

способ хозяйствования, возникло около 6000 лет назад на севере Китая, в

среднем течении реки Хуанхэ. Район был весьма удобным для сельского хозяй-

ства: открытые, не поросшие густыми лесами земли с желтоземом-лессом, под-

держивавшим плодородие почвы, поддавались обработке так легко, что их

взрыхляли простыми палками-копалками. Единственным злаком, произрастав-

шим в любом количестве, было просо — трава с пушистыми венчиками; корот-

114

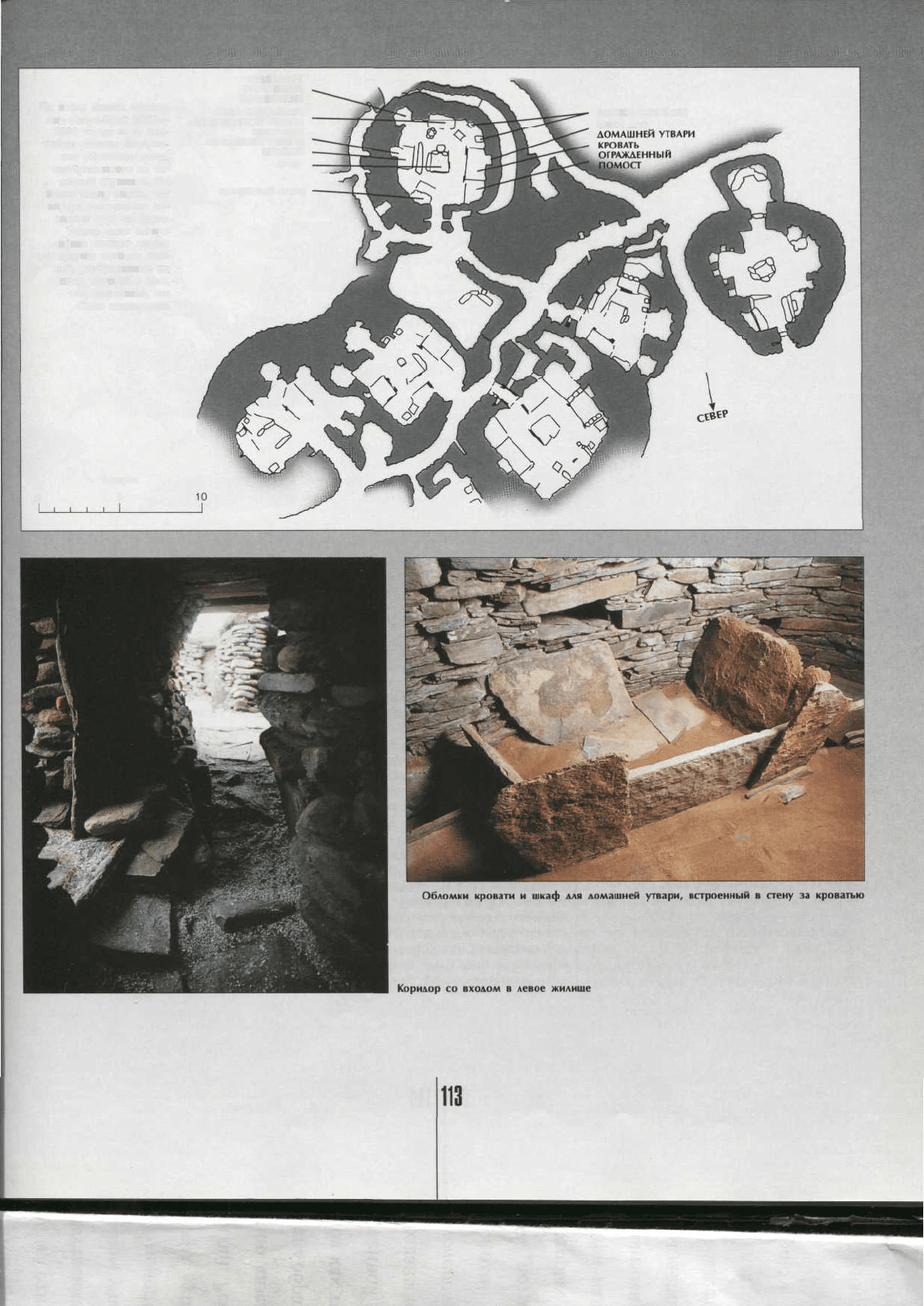

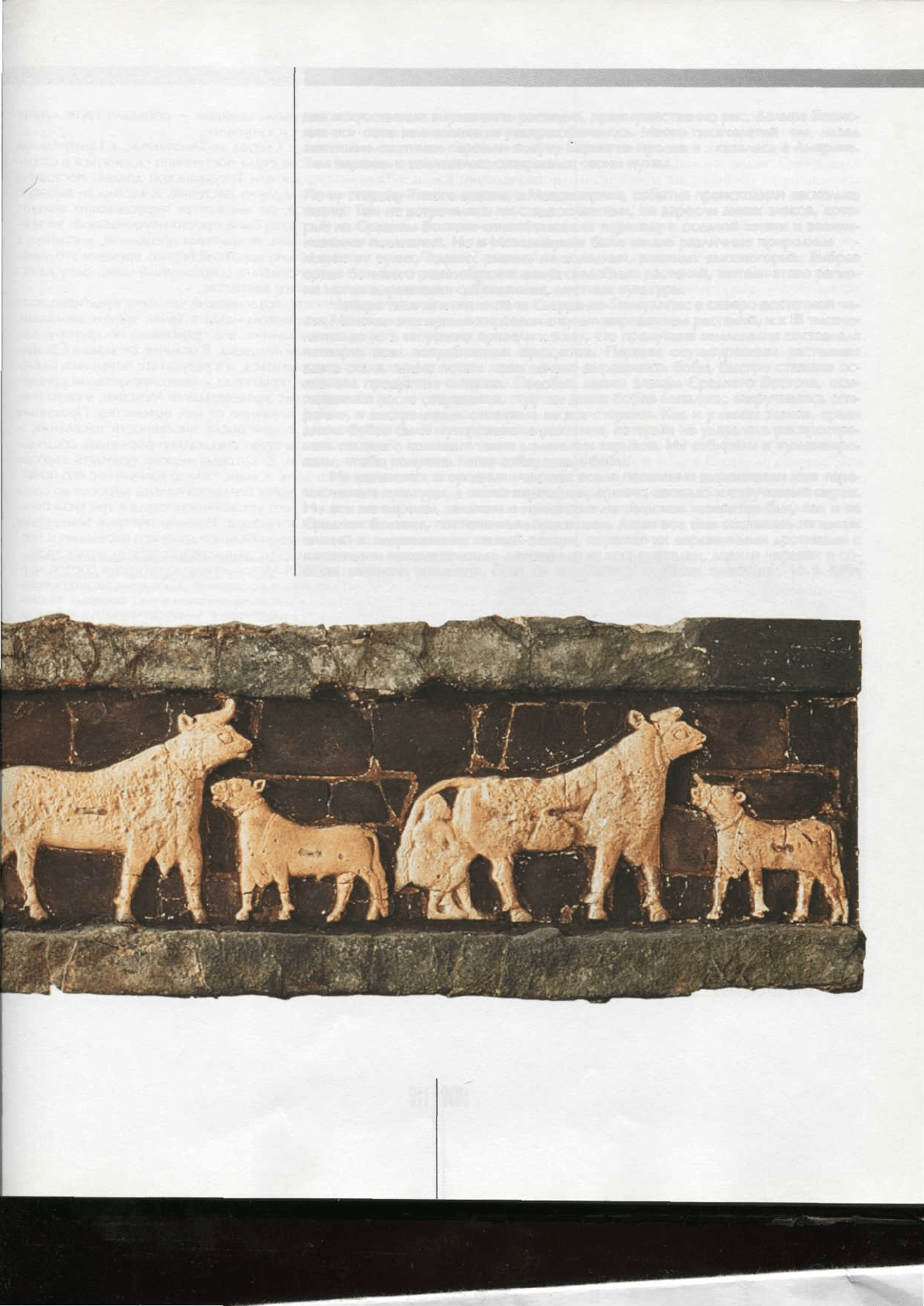

Наскальная роспись из Тассили-н-Аджер, горного

плато в Сахаре на границе современной Ливии

и Алжира, изображает перегон стала. Злесь мы

вилим лва разных вила крупного рогатого скота-

(быков и коров): африканус — с тонкими рога-

ми в форме полумесяца и короткорогие — с

утолщенными, загнутыми вперед рогами. Рос-

пись датируется 5500—2000 гг. до н. э., когда

Сахара была плодороднее, чем сегодня. Эта

большая полихромная фреска свидетельствует об

устоявшемся образе жизни, при котором ското-

водство и земледелие, очевидно, вытеснили охо-

ту и собирательство, кормившие жителей этих

областей до IX тысячелетия до н. э.

кий период созревания проса идеально подходил для культивирования этого

растения в данном климате, отличавшемся холодной, сухой зимой и влажным

летом.

На этой плодородной земле стали возникать маленькие поселения, выра-

щивавшие просо, в основном две его разновидности — лисохвостник и сорго

веничное (просо желтое и черное — чумиза), а также различные фрукты и

овоши, капусту, сливы, земляные орехи. Из конопли делали нити для тканей.

Собирали коконы дикого тутового шелкопряда, дававшие крепкие нити, кото-

рые, в отличие от льна, не требовалось прясть для придания прочности. В тех

местах не держали крупный рогатый скот, но разводили на мясо собак, свиней

и охотились на диких животных.

В Баньпо, поселении на берегу притока реки Вэйхэ, 600 человек жили в ко-

нических хижинах диаметром от 3 до 5 м. В одних постройках земляной пол,

утрамбованный очень сильно, возможно при помощи деревянных колотушек,

располагался наравне с землей, в других — несколько ниже. В таких случаях от

входа до пола шел скат. Стены хижины, сделанные из замешенного на соломе

строительного раствора, поддерживались шестью деревянными опорами.

В центре помещения выкладывали очаг. Рядом с некоторыми жилищами выка-

пывали глубокие ямы для хранения продовольствия. Все поселение окружал

ров, за которым располагались кладбище и место для сушки и обжига глиняных

изделий.

Поначалу жизнь земледельцев в этом регионе, например в Баньпо, была

относительно легкой. Численность населения оставалась маленькой, а земель

было достаточно для того, чтобы переходить на новые поля, когда истощались

старые. Но и здесь оседлая жизнь имела свои недостатки. Рацион питания,

по-видимому, в основном состоял из проса и был очень скудным, поэтому

жители Баньпо оказались мелкими в кости. Во II тысячелетии до н. э. положе-

ние улучшилось благодаря разведению новой культуры — сои, принесенной с

севера, из Маньчжурии. Это питательное растение семейства бобовых не

только давало необходимое масло и белки, но также насыщало почву азотом,

поглощенным из атмосферы. Жители Баньпо вскоре научились чередовать по-

садки бобов и сои на одном и том же поле, чтобы поддерживать плодородие

почвы.

Второй очаг раннего земледелия в Китае возник в плодородной дельте реки

Янцзы, возле современного Шанхая. Именно здесь около 5000 лет до н. э. ки-

тайские земледельцы впервые стали выращивать рис, дикие сорта которого по-

пали туда, по-видимому, из влажных районов Юго-Восточной Азии. Теплый,

влажный климат отлично подходил для выращивания этого полутропического

растения, дававшего максимум продукции, когда его корни полностью находи-

лись в воде. Поэтому там, где Янцзы извивами прорезала равнину, устрем-

ляясь в море, земледельцы отводили ее воды и затопляли ими поля. На эти за-

литые водой плантации они потом пересаживали рис, который предварительно

выращивали до 30 см в сухой почве. Когда рис созревал, не разгибавшие спи-

ны земледельцы вытаскивали каждое растение целиком. Урожаи были хороши-

ми, и население увеличивалось, что шло только на пользу, поскольку рис тре-

бовал множества рабочих рук. Постепенно с низменностей и равнин люди пе-

реходили на склоны холмов, террасы которых тоже становились полями.

Отрицательные стороны земледелия в Китае были не менее очевидны, чем

на Среднем Востоке. Помимо обычных опасностей для здоровья человека, свя-

занных с оседлой жизнью, китайцы на своих затопленных рисовых полях по-

стоянно подвергались риску заражения живущими в воде паразитами, напри-

мер, поражающими печень глистами. И какими бы правдивыми ни оказались

легенды об утопическом мире Шэнь-нуна, эти времена быстро миновали. Дан-

ные нескольких раскопанных археологами китайских поселений свидетель-

ствуют о насильственной смерти земледельцев от рук грабителей.

Помимо китайских раннеземледельческих обшин на территории Средней

115

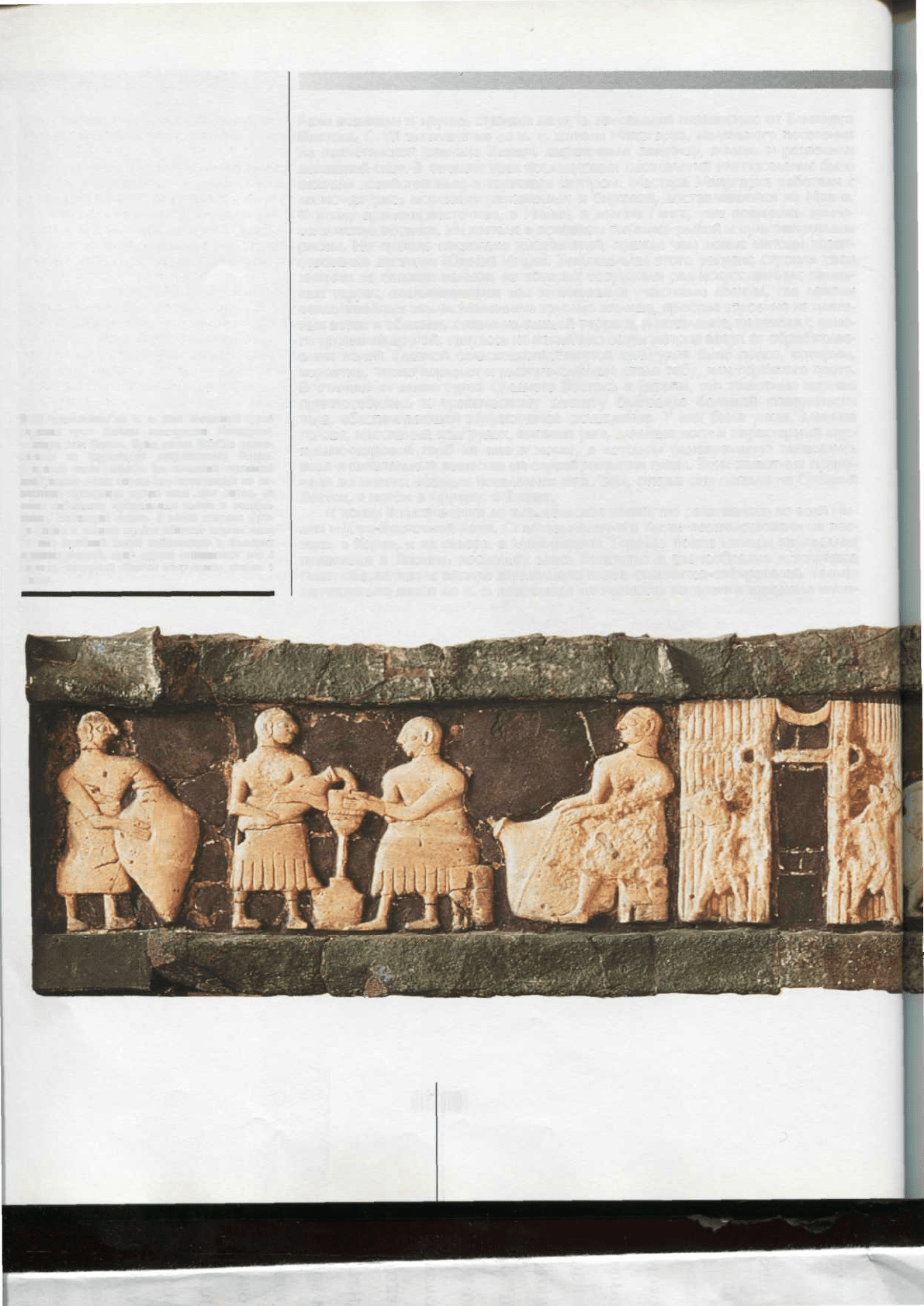

В III тысячелетии ло и. э. этот каменный фриз

украшал храм богини плодородия Нинхурсаг,

«матери всех богов». Храм эпохи Обейда распо-

лагался на территории современного Ирака.

В правой части рельефа (на соседней странице)

изображена дойка коров: два высеченных из из-

вестняка шумерских жреиа сидя доят коров, за

ними наблюдают привязанные телята в наморд-

никах, мешающих сосать. В левой стороне фри-

за рядом с хлевом жрецы сбивают масло: один

из них (крайний слева) взбалтывает в большом

кувшине молоко, двое других отцеживают его в

горшок, четвертый сбивает полученные сливки в

масло.

Азии возникли и другие, ставшие на путь земледелия независимо от Ближнего

Востока. С VII тысячелетия до н. э. жители Мехргарха, маленького поселения

на пакистанской равнине Кашши, вырашивали пшеницу, ячмень и разводили

домашний скот. В течение трех последующих тысячелетий это поселение было

важным хозяйственным и торговым центром. Мастера Мехргарха работали с

ляпис-лазурью, морскими раковинами и бирюзой, доставлявшейся из Ирана.

К этому времени восточнее, в Индии, в долине Ганга, уже появились земле-

дельческие поселки. Их жители в основном питались рыбой и культивируемым

рисом. Но прошло несколько тысячелетий, прежде чем новые методы хозяй-

ствования достигли Южной Индии. Земледельцы этого региона строили свои

хижины на склонах холмов, на которых сооружали ряд искусственных камен-

ных террас, возвышавшихся над низменными участками долины, где лежали

возделываемые земли. Маленькие круглые жилиша, простые строения из плете-

ных веток и обмазки, стояли на каждой террасе, и поселение, переходя с одно-

го уровня на другой, тянулось на несколько сотен метров вверх от обрабатыва-

емых полей. Главной сельскохозяйственной культурой было просо, которым,

вероятно, также кормили и многочисленные стада зебу, или горбатого скота.

В отличие от диких туров Среднего Востока и Европы, эти животные хорошо

приспособились к тропическому климату благодаря большой поверхности

тела, обеспечивающей эффективное охлаждение. Y них была узкая, длинная

голова, массивный подгрудок, висячие уши, длинные ноги и характерный мус-

кульно-жировой горб на шее и холке, в котором одновременно запасались

вода и питательные вещества на случай нехватки пиши. Этих животных приру-

чали во многих оседлых поселениях юга Азии, откуда они попали на Средний

Восток, а потом в Африку, в Египет.

К концу II тысячелетия до н. э. сельское хозяйство развивалось во всей Ин-

дии и Юго-Восточной Азии. Опыт земледелия в Китае позаимствовали на вос-

токе, в Корее, и на севере, в Маньчжурии. Гораздо позже методы земледелия

привились в Японии, поскольку здесь богатство и разнообразие источников

пиши обеспечивало вполне нормальную жизнь охотников-собирателей. Только

за несколько веков до н. э. возросшая численность населения вынудила япон-

116

•ев искусственно выращивать растения, преимущественно рис. Дальше Японс-

ких островов земледелие не распространялось. Много тысячелетий тому назад

азиатские охотники перешли посуху Берингов пролив и оказались в Америке.

Там переход к земледелию совершался своим путем.

По ту сторону Тихого океана, в Мезоамерике, события происходили несколько

иначе. Там не встречались ни стада животных, ни заросли диких злаков, кото-

рые на Среднем Востоке способствовали переходу к оседлой жизни и возник-

новению поселений. Но в Мезоамерике были самые различные природные ус-

ловия: от сухих, жарких равнин до холодных, влажных высокогорий. Выбрав

среди большого разнообразия диких съедобных растений, жители этого регио-

на могли выращивать собственные, местные культуры.

Четыре тысячелетия жители Сьерра-де-Тамаулипас в северо-восточной ча-

сти Мексики экспериментировали с культивированием растений, и к III тысяче-

летию до н. э. их усилия привели к тому, что продукция земледелия составляла

четверть всех потребляемых продуктов. Первым окультуренным растением

здесь стала тыква; потом люди начали выращивать бобы, быстро ставшие ос-

новным продуктом питания. Подобно диким злакам Среднего Востока, осы-

павшимся после созревания, стручки диких бобов лопались, закручиваясь спи-

ралью, и выстреливали семенами во все стороны. Как и у диких злаков, среди

диких бобов были мутировавшие растения, которым не удавалось распростра-

нять семена с помощью таких маленьких взрывов. Их собирали и культивиро-

вали, чтобы получить легко собираемые бобы.

На маленьких огородных участках возле поселения выращивали уже пере-

численные культуры, а также картофель, арахис, авокадо и стручковый переи.

Но все же переход иеликом и полностью на сельское хозяйство был, как и на

Среднем Востоке, постепенным процессом. Люди все еще охотились на диких

оленей и американских свиней-пекари, поражая их деревянными дротиками с

каменными наконечниками, летевшими из копьеметалки, ловили черепах и со-

обща загоняли кроликов. Если не находилось крупных животных, то в печи

117

охотников — обычные ямы с раскаленными камнями — попадали такие лаком-

ства, как яшерииы, личинки насекомых и кузнечики.

Только 1000 лет спустя в 500 км от Сьерра-де-Тамаулипас, в иентральной

Мексике, в долине Техуакан, чаша весов стала постепенно склоняться в сторо-

ну земледелия. Как и в Тамаулипас, жители Техуаканской долины постоянно

пробовали выращивать различные виды диких растений, в частности высокую

траву, росшую вдоль речных протоков, во множестве пересекавших долину.

Наверное, в первозданном виде эта трава была просто неурожайной: ее кро-

шечные початки с несколькими семенами, покрытыми оболочкой, достигали в

длину лишь 2,5 см. Но через относительно короткий период времени это мало-

обещавшее растение стало сильно напоминать современный маис, одну из ос-

новных культур американского сельского хозяйства.

Для большинства растений мутации, позволившие человеку культивировать

эти виды в крупных масштабах, были шагом назад с точки зрения эволюции.

Но с травой, росшей в Техуаканской долине, все произошло по-другому: ход

собственного развития совпал с целями человека. В отличие от злаков Средне-

го Востока, это растение стало переопыляться, и в результате появились разно-

образные вариации с более длинными початками и многочисленными семена-

ми. Эти сорта, усиленно культивируемые земледельцами Мексики, в свою оче-

редь, переопылялись и давали новое, отличное от них потомство. Продукция

земледелия увеличивалась, а вместе с ней росла численность населения, и

вскоре жители долины обнаружили, что стоит специально расчишать среди за-

рослей диких растений участки земли, с которых можно получать гораздо

большие урожаи. Ко II тысячелетию до н. э. маис сильно изменился: его почат-

ки из каких-то комочков чуть крупнее ногтя большого пальца выросли до сред-

ней длины в 5 см. И что очень важно, его урожайность стала в три раза боль-

ше, дойдя до 200 кг маисовых зерен с гектара. Именно поэтому земледелие

стало играть существенную роль в пишевом балансе древнего населения и пре-

доставило людям возможность жить оседло, занимаясь сельским хозяйством.

Вместе с распространением по всей Мезоамерике культурных сортов маи-

са в ней стали быстро возникать оседлые поселения. К своему рациону пита-

ния оседлые жители вскоре добавили мясо перелетных уток, местных толсто-

грудых индюшек и маленьких бесшерстных собак, которых разводили специ-

ально для еды. В этих областях, так же как и на Среднем Востоке, для увеличе-

ния продукции земледелия использовали искусственное орошение. Например,

на юге, в бассейне Оахака, подземные воды располагались только на 3 м ниже

уровня земли, и не стоило большого труда вырыть колодцы, из которых вода

перекачивалась в прорытые каналы и текла на поля.

Мезоамерика была очагом земледелия, откуда оно постепенно распростра-

нилось на север по всему континенту. В это же самое время примерно на

2500 км к югу от Мексики люди, жившие на территории современнго Перу, ис-

кали собственный путь развития земледелия.

Земли и климат Перу отличались еше большим разнообразием, чем в

Мексике. Высокогорные долины Анд, хоть и лежали всего на несколько граду-

сов южнее экватора, были прохладными, плодородными, изобиловали ди-

чью — оленями, двумя видами животных из семейства верблюдовых: гуанако

(предок ламы) и его густошерстный сородич альпака — и съедобными расте-

ниями, в особености диким картофелем. В долинах рек, спускавшихся с гор,

росло много трав и других съедобных растений, водились небольшие живот-

ные, например морские свинки. Только побережье Тихого океана было полу-

пустыней, где необходимое для земледелия количество осадков выпадало

один раз в 25 лет.

Высокогорные районы Анд стали очагом раннего земледелия в Южной

Америке. Именно там земледельцы впервые начали культивировать картофель

и научились долго хранить его клубни. Погодные условия нагорья позволяли

оставлять картофель по очереди на морозе и оттепели, в то же время его утап-

г

118

тывали ногами, чтобы выдавить влагу. В результате получался полностью обез-

воженный продукт, который можно было хранить или растирать в муку. Там

же, в Андах, оседлое население оценило преимушества одомашненных гуана-

ко. Эти крепкие животные использовались в самых разных целях. Они давали

шерсть для одежды и мясо, которое ели свежим и высушенным на солнце. Их

жилы применяли как связочный материал, а навоз — для удобрения почвы.

Кроме того, гуанако мог ташить груз 60 кг по 20 км в день. В течение 2000 лет

в Андах также одомашнили альпака, и эти два вида составляли основу живот-

новодства, развивавшегося на западном побережье Перу.

Вдоль всего берега Тихого океана на территориях Эквадора и Перу стали

возникать поселения с развивавшимся сельским хозяйством. Там, где почвы

постепенно истощались, их плодородие восстанавливали гуано — собранным

пометом миллионов морских птиц, обитавших на прибрежных скалистых ост-

ровках. И здесь огромную роль сыграло искусственное орошение. Сначала к

нему прибегали у берегов океана, в дельтах рек. Жители тех мест выкапывали

простые канавы, по которым они отводили к своим полям несущиеся в море

воды ежегодно разливавшихся андских рек. Но население увеличивалось, и ис-

кусственные протоки стали пересекать землю все дальше от морского побере-

жья и ближе к истокам рек, пока, наконец, они не приблизились к горам.

К I тысячелетию до н. э. простые канавы превратились в обширную сеть кана-

лов, которые огибали горы и тянулись на 120 км. В 15 м над землей тянулись

водопроводы из камня и глины, достигавшие в длину 2 км. Они пересекали це-

лые ушелья, чтобы доставить столь необходимую воду в соседние долины. Эти

сооружения говорят не только о возросших потребностях в продуктах пита-

ния — они знаменуют собой первые шаги цивилизации Южной Америки.

В Новом Свете, так же как и в Старом, переход к сельскому хозяйству выз-

вал новые опасности, грозившие здоровью человека. В раскопанных холмах-

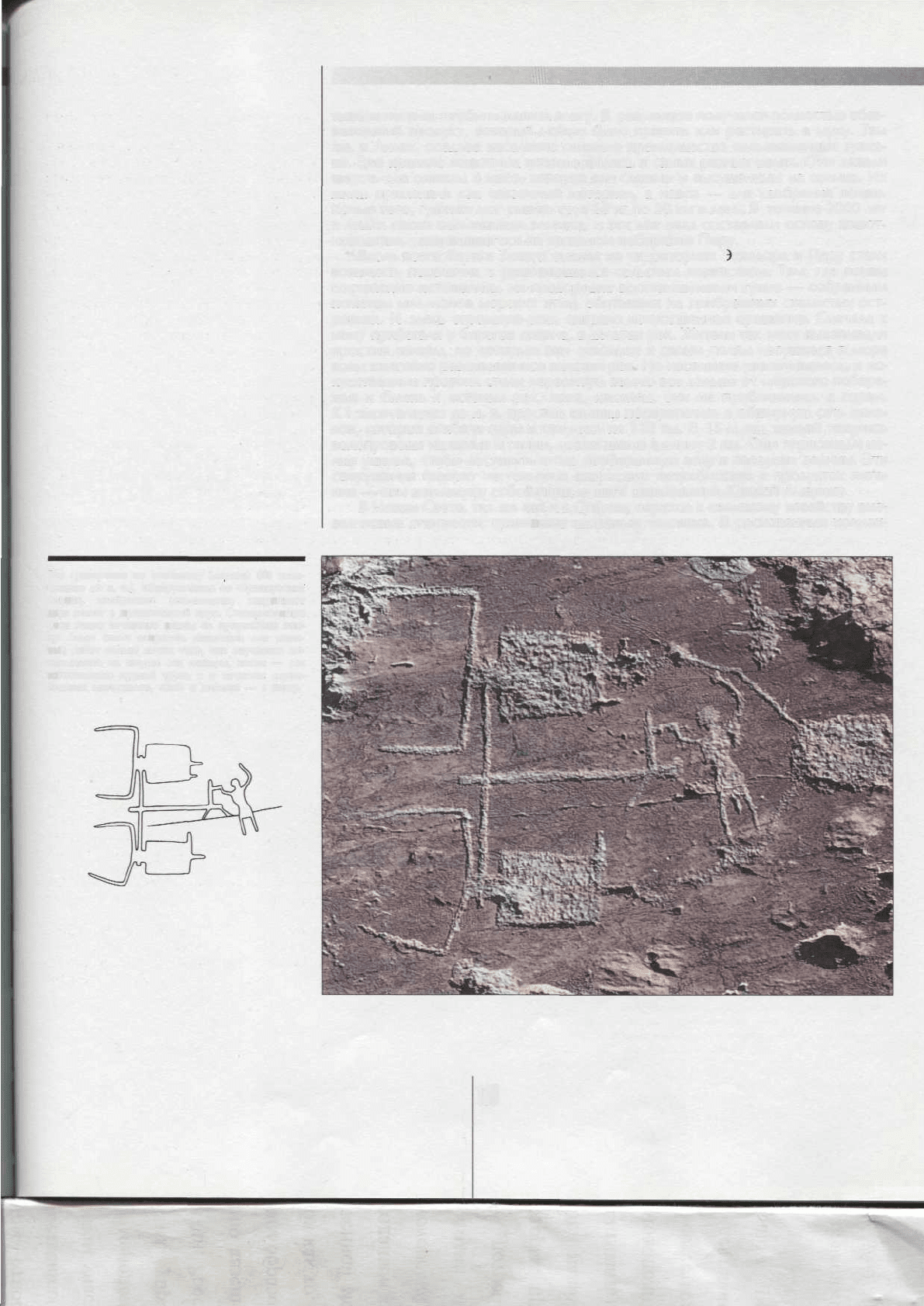

Эта гравировка по песчанику (справа) (III тыся-

челетие до н. э.), обнаруженная во Французских

Альпах, изображает земледельца, запрягшего

двух волов в примитивный плуг. Стилизованные

рога волов отчетливо видны на прорисовке вни-

зу. Люди стали запрягать животных для тягло-

вых работ только после того, как научились ис-

пользовать их шкуры для одежды, кости — для

изготовления орудий труда и в качестве строи-

тельных материалов, мясо и молоко — в пишу.

119

могильниках в окрестностях Диксона, штат Иллинойс, обнаружены свидетель-

ства того, что население все больше полагалось на маис, ставший основным

продуктом питания. Найденные там костные останки людей красочно иллюст-

рируют возможные осложнения такой диеты: отмечен дефицит железа и увели-

чение зубных дефектов, вызванные отсутствием хорошо сбалансированного

питания.

Археологические исследования древних сообществ побережья Джорджии

дают подобные же результаты. Здесь останки ранних земледельцев свидетель-

ствуют о том, что с развитием сельского хозяйства особенно ухудшилось здо-

ровье женшин. Теперь они все время оставались дома и обрабатывали маисо-

вые поля. Мужчины же иногда ходили на охоту или рыбную ловлю, и эти вылаз-

ки давали им возможность получить богатую белками мясную и рыбную пишу.

Примерно за 6000 лет земледелие проделало длинный путь от первых мутиро-

вавших злаков, выросших на мусорных кучах. Оно еше было далеко от того,

чтобы стать панацеей в решении мировой проблемы пропитания: неуклонно

расширявшиеся площади, расчищенные от лесов, чрезмерный выпас скота и

использование плуга постепенно привели к эрозии почвы. На Среднем Восто-

ке сама система ирригации, когда-то вызвавшая процветание, теперь сделала

многие земли непригодными для земледелия. Это произошло потому, что при

ярком солнце разлившиеся воды быстро испарялись, оставляя после себя

очень много соли, и растения не могли выжить в такой почве. К тому же воз-

никновение нового уклада жизни вовсе не означало гибель старого. До

1671 г. н. э., пока туры не вымерли, на них все еше охотились в девственных

лесах Северной Польши. А совсем недавно, в конце XIX века, жизнь в Южной

Африке почти не отличалась от жизни в доисторическом поселении Абу Ху-

рейра: охотники так же подстерегали мигрировавших антилоп, стада которых,

насчитывавшие по приблизительным оценкам до 10 млн особей, виднелись от

горизонта до горизонта. Даже сегодня в холодной Арктике, в глубине джунглей

Южной Америки и в обширных пустынях Австралии и Африки существуют об-

щества, живущие охотой и собирательством, как их далекие предки.

Но уже возникшим земледельческим поселениям, по крайней мере боль-

шинству их жителей, не было пути назад. Давление численности населения,

ставшее одной из причин перехода человечества к земледелию, теперь превра-

тилось в непреодолимое препятствие, не позволявшее повернуть вспять. Оста-

вался единственно возможный путь — вперед. Человечество научилось управ-

лять природой и столкнулось с новой задачей — необходимостью управлять

собой.

Сельское хозяйство не просто дало другие средства к существованию, оно

полностью изменило структуру человеческого общества. Люди, обеспеченные

едой и имевшие больше свободного времени, могли теперь заняться чем-то еше

помимо забот о пропитании. Некоторые умельцы жили за счет продажи изго-

товленной ими ремесленной продукции: орудий, оружия, похоронных принад-

лежностей, кухонной утвари и личных украшений. По мере развития торговли

люди стали больше зависеть друг от друга, чем от земли. Неизбежно некоторые

из них — возможно, более искусные ремесленники или те, кто обрабатывал са-

мые плодородные земли, — становились богаче остальных. Богатство выдвига-

ло не только конкретного человека, но и его потомков, поскольку передавалось

по наследству. Так появились зачатки иерархической классовой системы.

Больше всего, превыше богатств и возможностей, в новой общественной

иерархии ценилась власть. Кто-то должен был следить за сооружением и под-

держанием ирригационных систем, надзирать за защитными мероприятими

поселения, проводить религиозные обряды, регулировать и регистрировать

торговые сделки. Эти новые черты были очевидными признаками того, что на-

чинается процесс сосредоточения населения и экономической жизни в круп-

ных городах.