Мартов В. (ред. серии). Заря человечества

Подождите немного. Документ загружается.

У ИСТОКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ

3

Временная стоянка в Бейде, на возвышенности Равнин, всегда была излюблен-

ным местом кочевых групп, бродивших по песчаниковым грядам Южного Заи-

орданья. Ее расположение было выбрано очень удачно: с широкой террасы,

выходившей на западе на высохшее русло реки, открывался хороший вид, лег-

ко позволявший отследить дичь или подступавшего врага; воды было в достат-

ке и в близлежащих горных водоемах, и в постоянном источнике, бившем из

скалы на 400 м выше стоянки; на такой малой высоте росли самые разнообраз-

ные съедобные растения и водилось много диких животных. Год за годом там

останавливались небольшие группы охотников. Перед тем как поставить вре-

менное убежише, они расчишали подлесок и укрепляли мягкую песчаную по-

чву слоями глины. Не стоило сооружать более долговременное жилише: когда

средства к существованию исчерпывались — вероятно, через месяц, — охот-

ники снимались с места и отправлялись к новым пастбишам. Через один-два

сезона ягоды и растения снова вырастали в изобилии, животные возвращались,

и появлялась новая группа людей.

Многие века Бейда служила перевалочным пунктом человечества. Но неза-

долго до VII тысячелетия до н. э. образ жизни на возвышенности Равнин начал

меняться. По некоторым причинам пришедшие сюда кочевники стали задержи-

ваться дольше. На месте первых хижин возникло множество круглых жилиш,

пол которых был на полметра ниже уровня земли. Каждое углубление окружа-

ло кольио крепких деревянных кольев, державших каменные стены с известко-

вой обмазкой, крытые соломенной крышей с глиняным верхом. Это не было

местом кратковременного пребывания. Жилише по самой своей структуре

предназначалось для проживания круглый год: глиняная крыша укрывала от се-

зонных дождей, а углубленный пол не промерзал в холодные зимние месяцы.

Новые поселениы были слишком осторожны, чтобы считать это место жи-

тельства постоянным. Засуха, землетрясение или другие стихийные бедствия

всегда могли заставить их двинуться дальше. Кроме того, люди сознавали боль-

шой недостаток своих жилиш, в остальном довольно прочных: деревянный кар-

кас, на котором держался каждый дом, горел часто и быстро, что иногда при-

водило к настоящему опустошению в недавно отстроенном поселении. Но

именно такая трагедия дает нам ключ к пониманию того, как произошли столь

внезапные изменения.

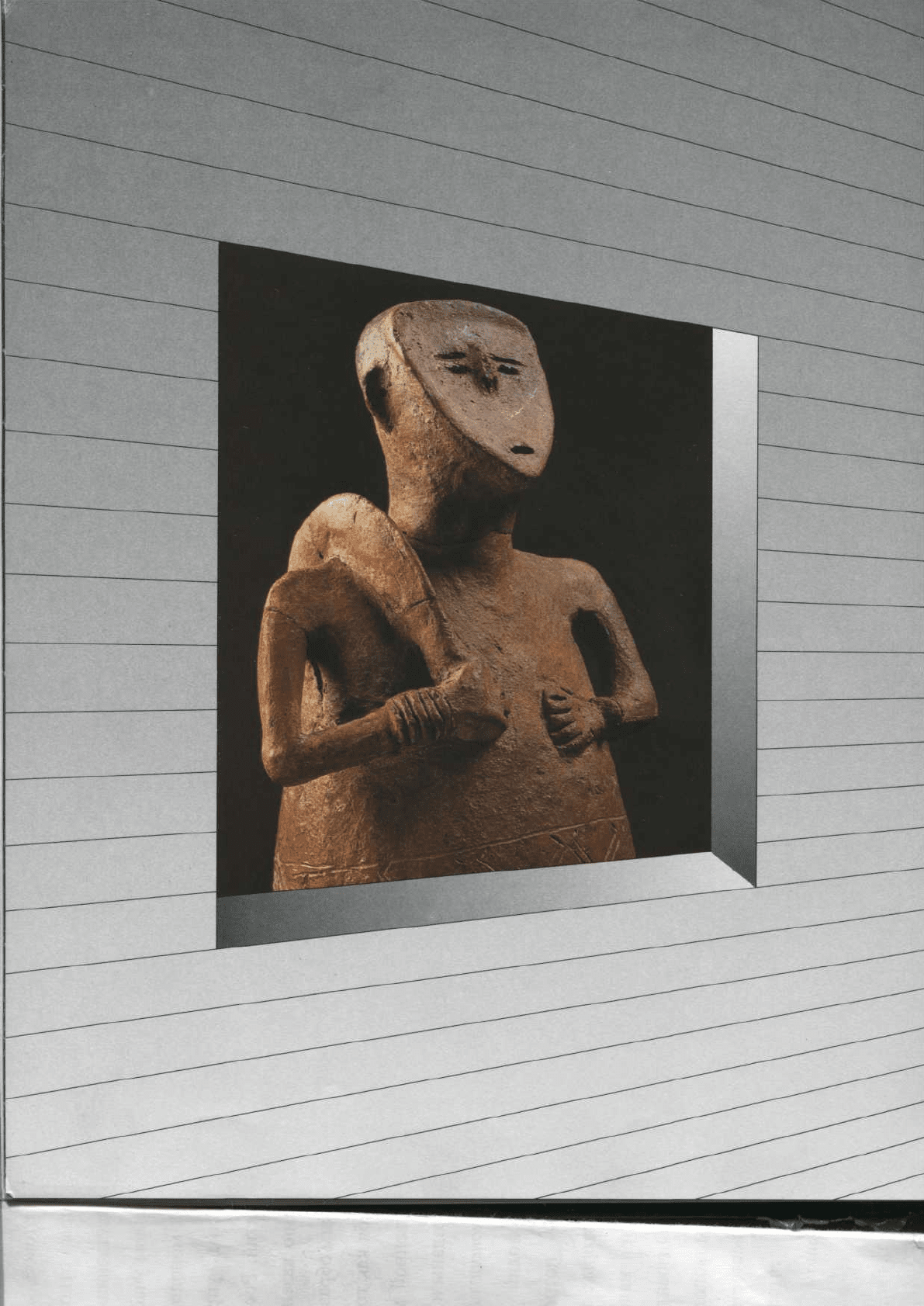

Глиняная фигурка человека с широким серпом

земледельца, перекинутым через плечо, вылепле-

на около 4500 лет ло н. э. Эта статуэтка 25 см

высотой, обнаруженная в Сегвар-Тюсковеш в

Венгрии, изображает кого-то величественного и

важного; суля по царственной позе силяшего,

это, вероятно, божество. Земледелие начало

развиваться в Венгрии в VI тысячелетии до н. э.,

попав туда через Балканы из раннеземледельчес-

ких очагов Ближнего Востока. К началу V тыся-

челетия до н.э. земледелие распространилось да-

леко на север Европы, достигнув территории со-

временных Нидерландов.

Как-то случайно при пожаре, когда деревянные колья загорелись и подло-

мились, крыша обрушилась и стены развалились, спасавшиеся обитатели дома

в спешке бросили две драгоценные корзины со съедобными растениями. В этих

корзинах, найденных под обломками, сохранились незначительные остатки

обуглившегося содержимого, которое через 9000 лет открыло нам секрет Бей-

ды. Когда находки, обнаруженные во время раскопок, стали объектом совре-

менных научных исследований, то выяснилось, что в корзинах хранились зерна

пшеницы. Само по себе это весьма обычное явление: в том районе росла — и

до сих пор растет — дикая пшеница. Но зерна в корзинах отличались по раз-

меру и структуре, что указывало на важные биологические изменения. Эти из-

менения произошли потому, что люди стали сами культивировать злаки.

93

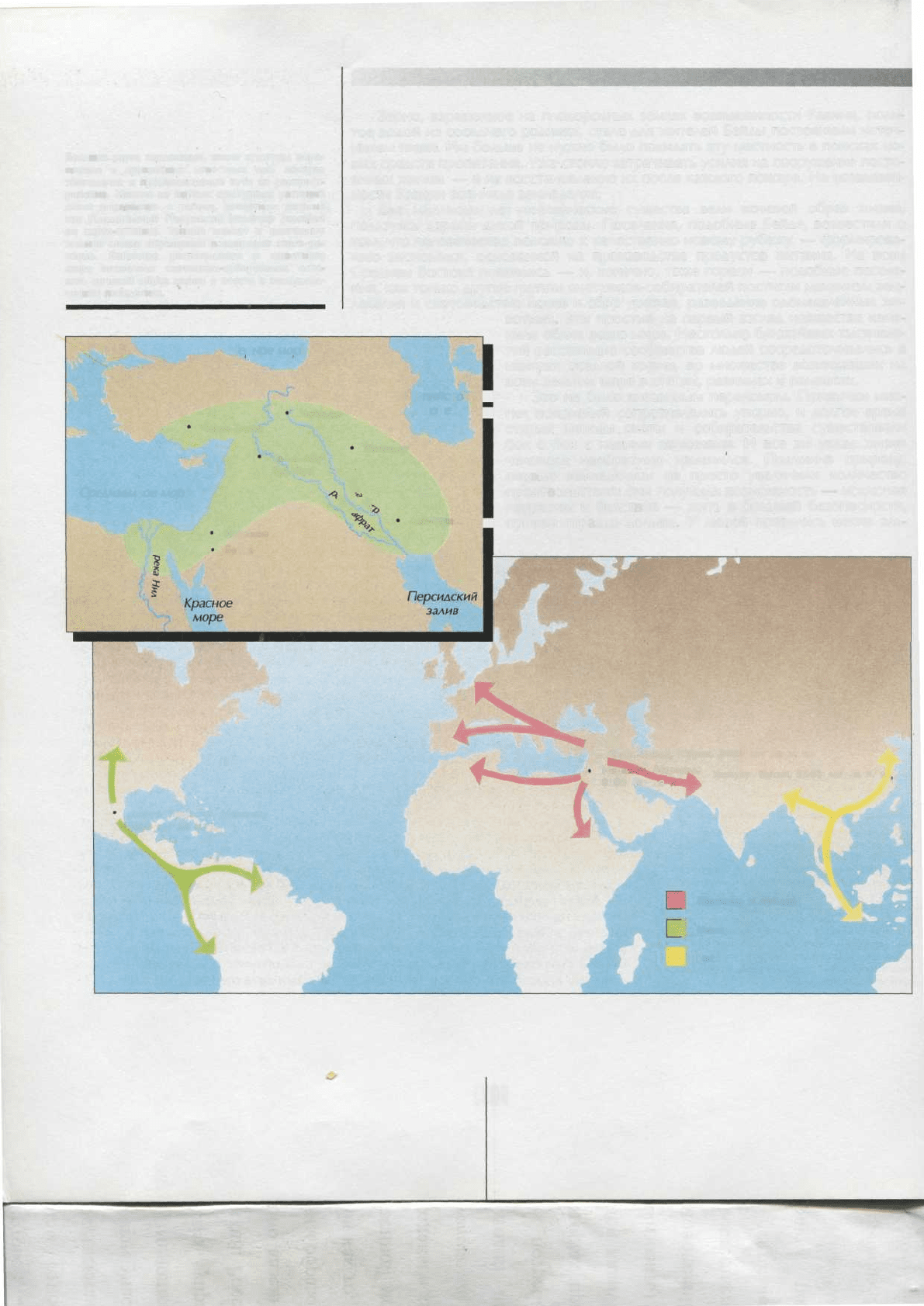

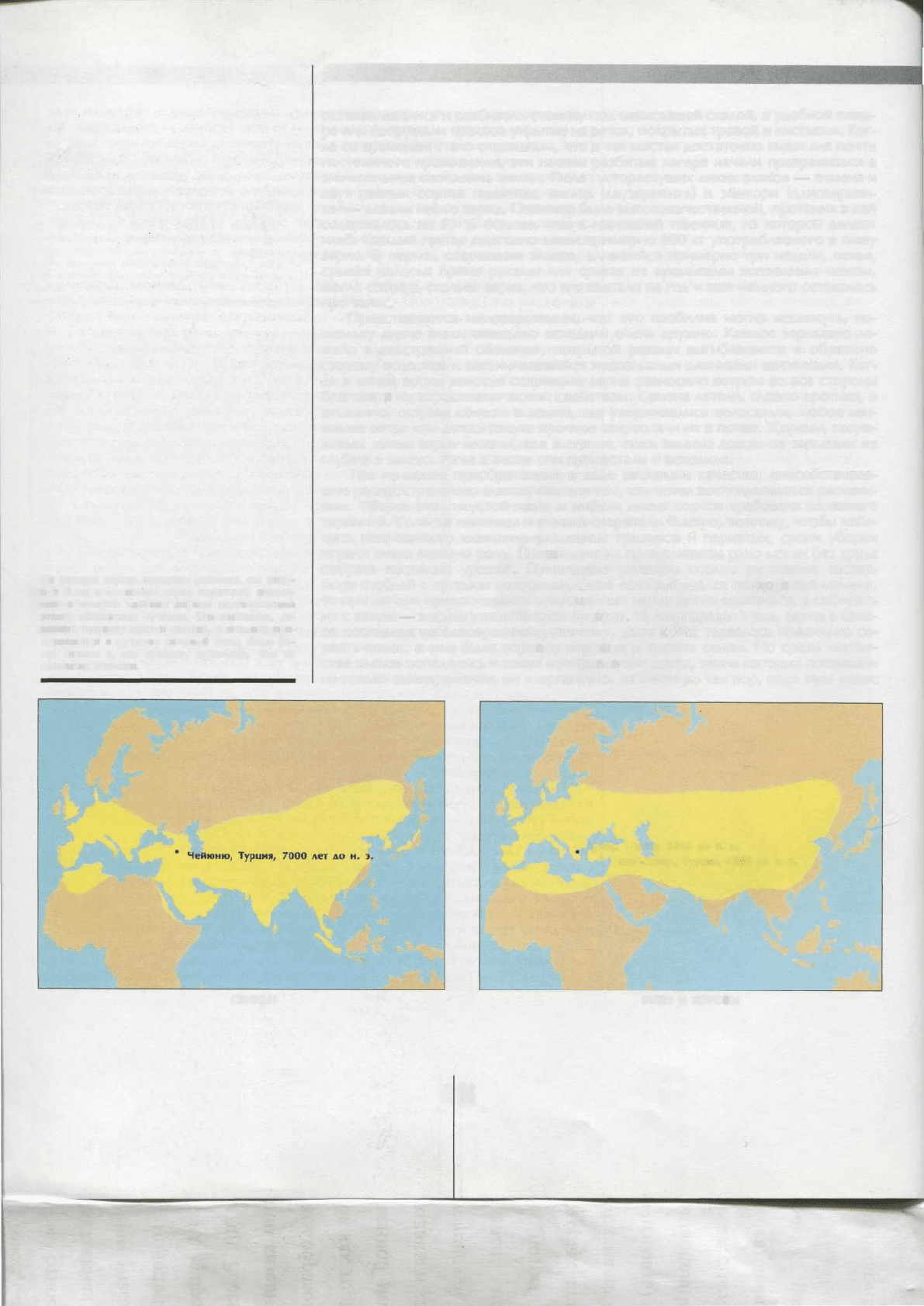

Большая карта показывает, какие культуры выра-

щивали в лревнейших известных нам центрах

земледелия и предполагаемые пути их распрост-

ранения. Многие из первых культурных растений

стали выращивать в районе, известном сегодня

как Плодородный Полумесяц (отмечен зеленым

на карте-вставке). Теплый климат и ежегодные

зимние дожди обусловили плодородие этого ре-

гиона. Богатство растительного и животного

мира позволило охотникам-собирателям оста-

вить кочевой образ жизни и осесть в земледель-

ческих поселениях.

Черное море

Чейюню

Чатал-Хююк

Телль-Абу-

Хурейра

Срелиземное море

\

чи

Иерихон

Бейда

Зерно, взрашенное на плодородных землях возвышенности Равнин, поли-

тое водой из соседнего родника, стало для жителей Бейды постоянным источ-

ником пиши. Им больше не нужно было покидать эту местность в поисках но-

вых средств пропитания. Уже стоило затрачивать усилия на сооружение посто-

янных жилиш — и на восстановление их после каждого пожара. На возвышен-

ности Равнин возникло земледелие.

Два миллиона лет человеческие существа вели кочевой образ жизни,

пользуясь дарами дикой природы. Поселения, подобные Бейде, возвестили о

том, что человечество подошло к качественно новому рубежу — формирова-

нию экономики, основанной на производстве продуктов питания. На всем

Среднем Востоке появились — и, конечно, тоже горели — подобные поселе-

ния, как только другие группы охотников-собирателей постигли механизм зем-

леделия и скотоводства: посев и сбор урожая, разведение одомашненных жи-

вотных. Эти простые на первый взгляд новшества изме-

нили облик всего мира. Несколько ближайших тысячеле-

тий рассеянные сообщества людей сосредоточивались в

центрах оседлой жизни, во множестве возникавших на

всем земном шаре в степях, равнинах и пампасах.

Каспийское Это не было внезапным переломом. Привычки мно-

море

гих

поколений сопротивлялись упорно, и долгое время

старые методы охоты и собирательства существовали

бок о бок с новыми явлениями. И все же уклад жизни

человека необратимо изменился. Подчинив природу,

первые земледельцы не просто увеличили количество

продовольствия: они получили возможность — исключая

неурожаи и бедствия — жить в большей безопасности,

Али-кош причем гораздо дольше. У людей появились некие аль-

Шанидар

долина Техуакан, Мексика,

4000 лет до н. э.

. Телль-Асвад, Сирия, 8000 лет до н. э.

Иерихон, Израиль,

Хемуду

Китай, 5500 лет до н. э.,

8000 лет до н. э.

] Пшенииа и ячмень

] Маис

• Рис

94

тернативные пути: они могли производить желаемые веши и торговать ими,

увеличивать благосостояние и улучшать — то есть творить — свою судьбу. Ко-

роче говоря, люди в какой-то мере смогли управлять своей жизнью, хотя за-

платили за это потерей социальной и экономической гибкости, свойственной

старому кочевому образу жизни. Немногие, вкусившие прелести стабильной

жизни, оказались способными противостоять им, и оседлое земледельческое

население неуклонно росло. Маленькие поселения стали городами, города —

крупными мегаполисами, которые, в свою очередь, превратились в админист-

ративные центры земель, со временем объединившихся в империи. Так созда-

валась основа известной нам сегодня цивилизации.

Мир словно заново ожил, когда 10 ООО лет назад шиты ледников отступили к

Северному и Южному полюсам. Не сдерживаемые холодным климатом, расте-

ния, животные и люди стали численно увеличиваться, занимая новые террито-

рии. К VIII тысячелетию до н. э. население земного шара составляло от 5 до

10 млн человек, большинство из которых жили за счет традиционных, хорошо

отработанных навыков охотников-собирателей. Эти люди скитались небольши-

ми группами, останавливались там, где пиши было достаточно, и снимались с

места, когда средства к существованию становились скудными. Они осознава-

ли природный цикл воспроизводства, роста и умирания, смены сезонов. Ко-

чевники хорошо знали свои земли: где лучше всего искать зерна пшеницы, ко-

ренья и фрукты, где охотиться на животных в зависимости от времени года.

Имущество ограничивалось тем, что мог унести с собой отдельный человек,

но, поскольку группы были довольно маленькими, жизнь все еше оставалась

неплохой: основу сбалансированного и питательного рациона составляли съе-

добные растения, сочетавшиеся с мясом убитых животных. Кочевники научи-

лись перемалывать зерно диких злаков в муку и делать хлеб, знали, какие рас-

тения применять для заживления ран и лечения болезней.

Таяние ледников нарушило установленный порядок. Несмотря на умения и

познания охотников-собирателей, существовавший до тех пор образ жизни

лучше всего подходил для групп в 25—30 человек. Когда группа увеличива-

лась, возникали сложности в организации и питании. Если она слишком разра-

сталась, то некоторым семьям приходилось откалываться и отправляться на

поиски новых охотничьих земель — обычно в том же регионе. С этим не воз-

никало никаких трудностей, пока численность населения оставалась относи-

тельно небольшой, а свободной земли было вдосталь. Но с новым возрождени-

ем Земли численность человечества увеличилась. К тому же с повышением

уровня моря огромные территории, которые раньше были участками суши —

большие прибрежные районы Средиземного и Черного морей, а потом и Се-

верного моря, — ушли под воду, и их население оказалось вынужденным дви-

нуться в глубь материка. Чем больше людей притязали на самые богатые и дос-

тупные земли, тем настойчивее становилась необходимость выработать иную

форму существования.

Первыми, кто сделал это, были охотники-собиратели Среднего Востока.

Влажные ветры, дующие на восток со Средиземноморья, достигали Плодород-

ного Полумесяца — полосы холмистой, но плодородной земли, серпом выги-

бающейся к северу. Этот полукруг начинался от Иордана в Палестине и закан-

чивался у Персидского залива, его изгиб доходил до предгорий Малой Азии и,

спадая, тянулся вдоль рек Тигр и Евфрат в Месопотамии. Район был весьма

удобным для охоты: верхние склоны облюбовали дикие и горные козлы, внизу,

поближе к долине, паслись овиы, газели, крупные рогатые животные и ослы.

Вершины холмов покрывали леса, в которых рос дуб, можжевельник, боярыш-

ник, дикая груша и фисташки. Но гораздо важнее то, что в этих землях, кото-

рые шедро одаривало солнце и увлажняли сезонные дожди, были обширные

поля диких злаков, местами занимавшие тысячи гектаров.

Трудно было пройти мимо такого изобилия. Маленькие группы кочевник эв

95

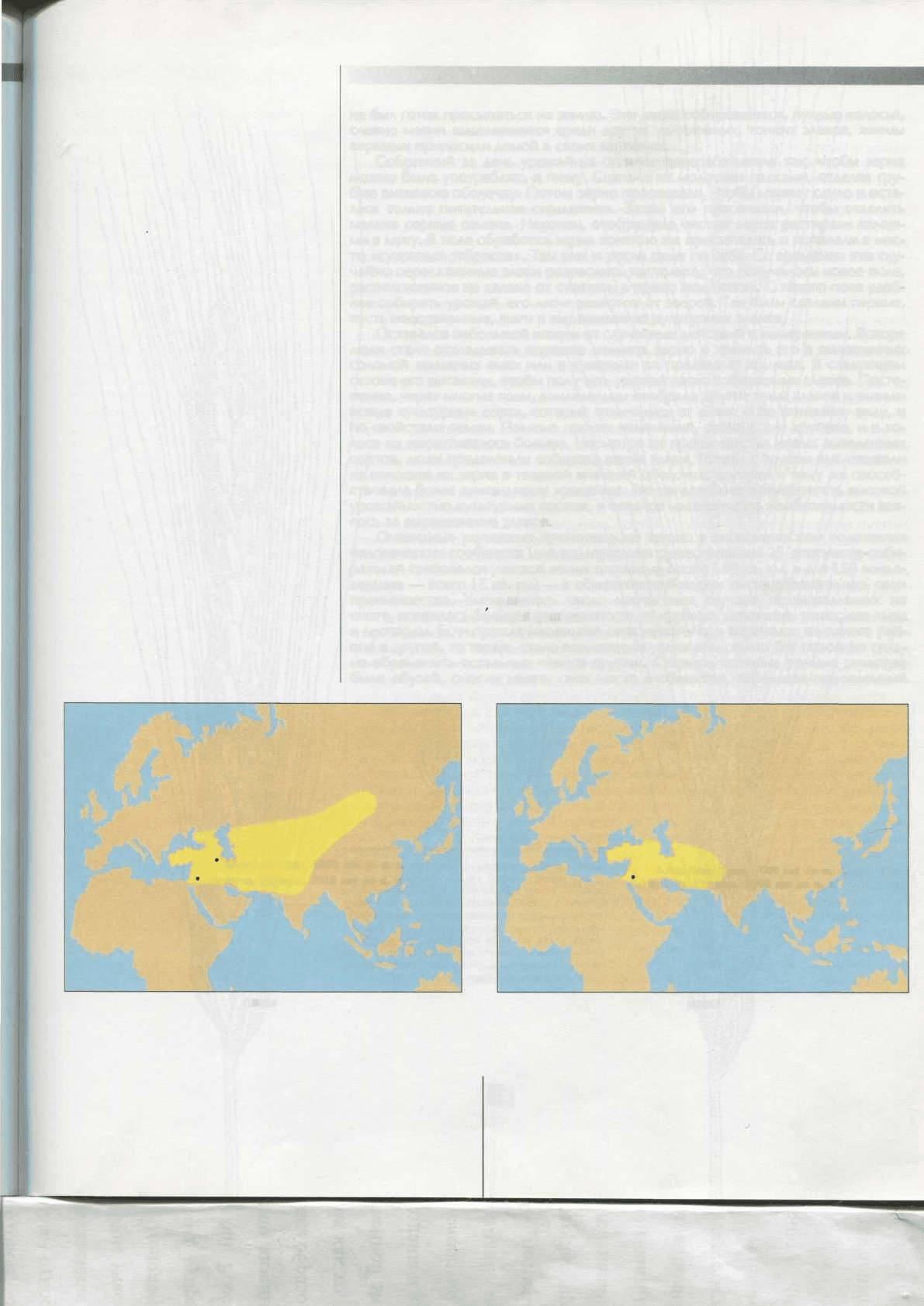

На четырех картах показаны регионы, где впер-

вые были одомашнены дикие животные; поселе-

ния, в которых найдены первые подтверждения

этому, обозначены точками. Эти животные, да-

вавшие человеку мясо и молоко, а позднее при-

менявшиеся в качестве тягловой силы, были бо-

лее дикими и, как правило, крупными, чем их

нынешние потомки.

останавливались и разбивали стоянку пол нависавшей скалой, в удобной пеше-

ре или сооружали простое укрытие из веток, покрытых травой и листьями. Ког-

да со временем стало очевидным, что в тех местах достаточно пиши для почти

постоянного проживания, эти наспех разбитые лагеря начали превращаться в

значительное скопление хижин. Поля густорастуших диких злаков — ячменя и

двух разных сортов пшеницы, эммер (двузернянка) и эйнкорн (однозернян-

ка) — давали много зерна. Пшенииа была высококачественной, протеина в ней

содержалось на 50 % больше, чем в нынешней пшенице, из которой делают

хлеб. Каждый гектар ежегодно давал примерно 800 кг употребляемого в пишу

зерна. В период созревания злаков, длившийся примерно три недели, семья,

срывая колосья прямо руками или срезая их кремневым жатвенным ножом,

могла собрать столько зерна, что его хватало на год и еше немного оставалось

про запас.

Представляется маловероятным, что это изобилие могло иссякнуть, по-

скольку дикие злаки ежегодно всходили очень дружно. Каждое зернышко ле-

жало в заостренной оболочке, покрытой рядами выгибавшихся в обратную

сторону волосков и заканчивавшейся несколькими длинными шетинками. Ког-

да в конце весны колосья созревали, зерна разносило ветром во все стороны

благодаря их аэродинамическим свойствам. Семена летели, словно дротики, и

втыкались острым концом в землю, где удерживались волосками; любое дви-

жение ветра или дождь только прочнее закрепляли их в почве. Жарким, засуш-

ливым летом зерна лежали, как в спячке, пока зимние дожди не зарывали их

глубже в землю, тогда к весне они прорастали и всходили.

Тем не менее приобретенные в ходе эволюции качества, способствовав-

шие распространению злаков, мешали тем, кто хотел воспользоваться растени-

ями. Уборка этих неустойчивых и зыбких диких сортов требовала изрядного

терпения. Колосья пшеницы и ячменя созревали быстро, поэтому, чтобы избе-

жать непрошеного внимания различных грызунов и пернатых, сроки уборки

играли очень важную роль. Пришедшие на поле слишком рано могли без труда

собрать неспелый урожай. Пришедшие слишком поздно рисковали застать

море стеблей с пустыми колосьями. Даже если выбирался подходящий момент,

то при легком прикосновении драгоценные зерна могли осыпаться, а собирать

их с земли — весьма утомительное занятие. И, что гораздо хуже, зерна в коло-

се поспевали не одновременно, поэтому, даже когда удавалось правильно со-

рвать колос, в нем было поровну хороших и плохих семян. Но среди множе-

ства злаков попадались и такие мутировавшие сорта, зерна которых поспевали

не только одновременно, но и оставались на месте до тех пор, пока весь колос

Аргос, Греция, 6500 до н. э.

* Чатал-Хююк, Турция, 6500 до н. э.

свиньи

БЫКИ И КОРОВЫ

96

не был готов просыпаться на землю. Эти легко собиравшиеся, пухлые колосья,

словно маяки выделявшиеся среди других удлиненных, тонких злаков, жнецы

первыми приносили домой в своих корзинах.

Собранный за день урожай на стоянке перерабатывали так, чтобы зерна

можно было употреблять в пишу. Сначала их молотили палками, отделяя гру-

бую внешнюю оболочку. Потом зерно просеивали, чтобы мякину сдуло и оста-

лась только питательная сердцевина. Затем его просеивали, чтобы отделить

мелкие сорные семена. Наконец, отобранные чистые зерна растирали камня-

ми в муку. В ходе обработки зерна конечно же просыпались и попадали в мес-

то «кухонных отбросов». Там они и росли сами по себе. Со временем эти слу-

чайно пересаженные злаки разрослись настолько, что получилось новое поле,

расположенное не далеко от стоянки, а прямо под боком. С такого поля удоб-

нее собирать урожай, его легче защитить от зверей. Так были сделаны первые,

пусть неосознанные, шаги к вырашиванию культурных злаков.

Оставался небольшой шажок от случайных действий к намеренным. Вскоре

люди стали откладывать хорошее цельное зерно и хранить его в выложенных

соломой земляных ямах или в кувшинах за пределами жилиша. В следующем

сезоне его высевали, чтобы получить урожай легко собираемых злаков. Посте-

пенно, через многие годы, земледельцы отобрали другие виды злаков и вывели

новые культурные сорта, которые отличались от диких и по внешнему виду, и

по свойствам семян. Помимо прочих изменений, зерна стали крупнее, и в ко-

лосе их насчитывалось больше. Несмотря на преимущества новых выведенных

сортов, люди продолжали собирать дикие злаки. Птицы с трудом выклевывали

из колосьев их зерна в твердой внешней оболочке, которая к тому же способ-

ствовала более длительному хранению. Но нельзя было пренебрегать высокой

урожайностью культурных сортов, и оседлое население по необходимости взя-

лось за вырашивание злаков.

Очевидные улучшения произошли не только в экономическом положении

человеческих сообществ (для поддержания существования 25 охотников-соби-

рателей требовался участок земли площадью около 650 кв. км, а для 150 земле-

дельцев — всего 15 кв. км) — в общественной жизни также обозначились свои

преимущества. Уменьшилось число несчастных случаев, происходивших на

охоте, появилась большая защищенность от крупных хищников, таких, как львы

и леопарды. Если прежде маленькие дети мешали при переходах из одного рай-

она в другой, то теперь стало возможным увеличить семью без опасения силь-

но обременить остальных членов группы. Старики, которые раньше зачастую

были обузой, смогли занять свое место в обществе, передавая накопленный

Шанилар, Ирак, 9000 лет до н. э.

Иерихон, Израиль, 7000 лет до н. э.

ОВЦЫ

• Али-Кош, Иран, 7000 лет до н. э.

Иерихон, Израиль, 7000 лет до н. э.

КОЗЫ

97

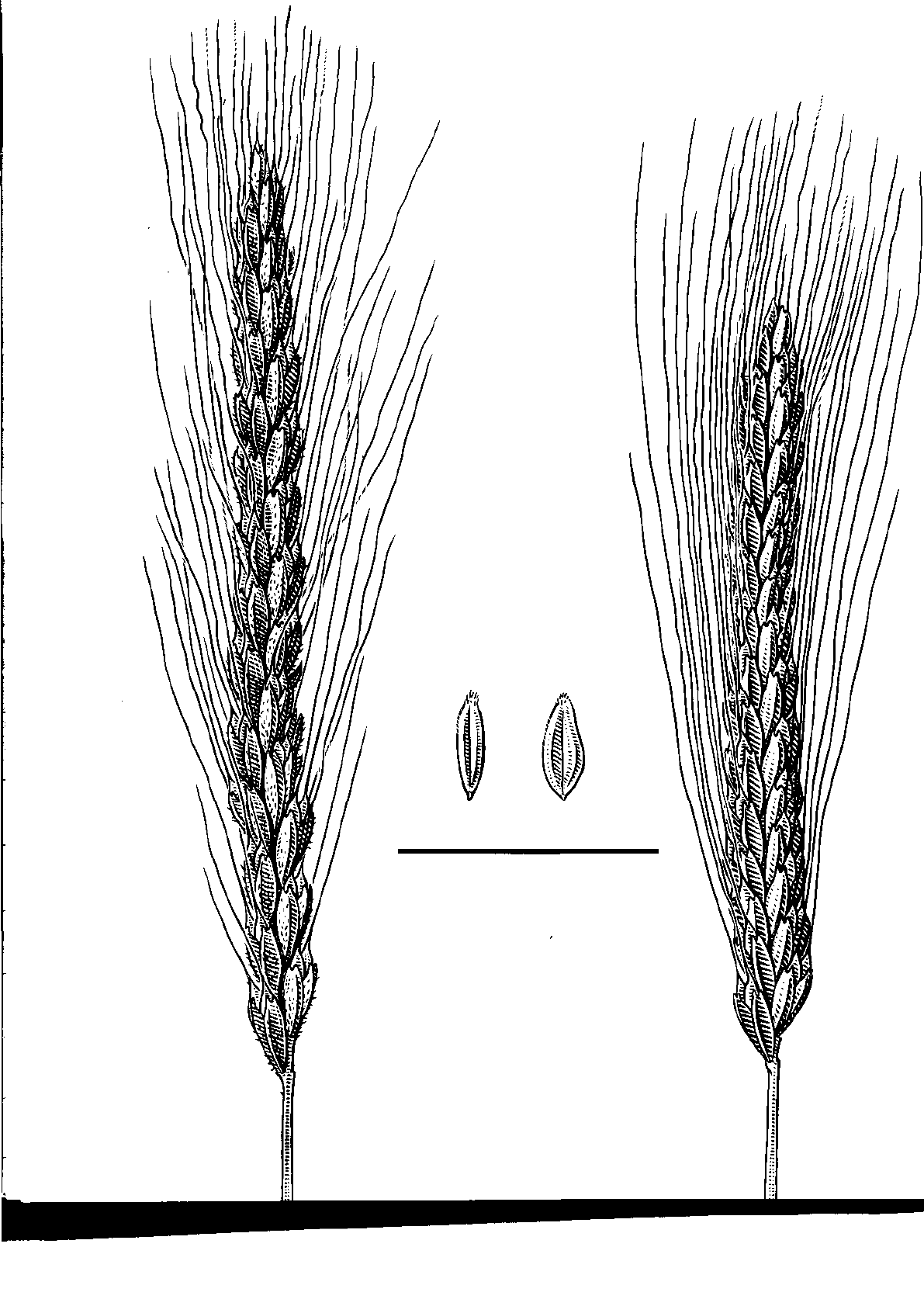

Колос ликой пшеницы эйнкорн (слева) и его

зерно (вверху, слева) сильно отличаются от ко-

лоса и зерна выведенной человеком культуры

(справа и вверху, справа). Более округлые зерна

одомашненного растения прочнее держались в

оболочке, которая крепче прилегала к стеблю.

Зерна диких колосьев осыпались при прикосно-

вении, тогда как колос домашней пшеницы оста-

вался наполненным, позволяя земледельцам

Среднего Востока собрать урожай.

опыт, знания и умения. Они же присматривали за детьми, освобождая родите-

лей для охоты или полевых работ.

Со временем достаток продуктов обратился в излишек, поэтому у людей

появилось свободное время и желание делать полезные веши, которые при ко-

чевой жизни доставляли бы только хлопоты. Излюбленным материалом для ра-

бот, особенно в тех местах, где не хватало подходящего для изготовления ору-

дий кремня, оказался обсидиан — черное, блестящее вулканическое стекло,

использовавшееся и охотниками, и земледельцами. От хорошего куска обсиди-

ана мастер ловко отбивал острые, как бритва, сколы для наконечников стрел.

Наконечники, иногда украшенные насечками, привязывали волокном или при-

клеивали смолой мастикового дерева к стреле. Небольшие осколки могли слу-

жить вкладышами для деревянных серпов, из крупных делали ножи и скребки,

которыми счишали мясо со шкур.

По-видимому, нигде преимущества оседлой жизни не проявились так ярко,

как в крупном поселении Иерихон. Оно располагалось возле постоянного ис-

точника, ежедневно снабжавшего полупустыню в нижней части Иорданской

долины примерно 4500 л пресной воды.

Иерихон — один из первых примеров раннеземледельческого поселка. За

8000 лет до н. э. окрестные поля давали двойные, а то и тройные урожаи пше-

ницы и ячменя, которые, по-видимому, кормили население в 3000 человек.

При этом Иерихон поддерживал многих земледельцев из соседних земель,

приходивших обменять обсидиан, соль, полудрагоценные камни и предметы

роскоши, например, раковины каури и зеленый малахит, использовавшиеся

для украшений.

Меновая торговля, связавшая удаленные друг от друга земли, велась еше

задолго до появления земледелия. Уже в IX тысячелетии до н. э. люди вымени-

вали и сбывали обсидиан, пользуясь хорошо налаженными торговыми путями,

тянувшимися от вулканических районов Эсиго и Немрут-Дага в Малой Азии и

объединявших весь Плодородный Полумесяц. Зерно, которое было одновре-

менно и трудно, и легко переносить в больших количествах, вполне могло быть

предметом торговли, и, возможно, эти первые купцы способствовали распрос-

транению вестей о преимуществах нового способа хозяйствования.

Тем не менее увеличивавшееся земледельческое население не могло про-

кормить себя. Не все поселения располагались так удачно, как Иерихон. При-

родные ресурсы большинства из них были ограниченными, поэтому как только

численность людей возрастала и населенный центр оказывался перед угрозой

голодной смерти, небольшие группы, вроде тех, что приходили в Бейду, соби-

рали несколько корзин драгоценного зерна и отправлялись на новые места.

Жители Бейды были вовлечены в общий процесс экономического переселе-

ния, благодаря которому к VII тысячелетию до н. э. по всему Плодородному

Полумесяцу распространились способы выведения и выращивания хлебных

злаков. Вскоре люди окультурили и другие растения. Например, дикий горох,

который был злостным сорняком и заполонял поля со злаками, к IV тысячеле-

тию до н. з. стал общераспространенным белковым продуктом. Постепенно за

долгие годы из огромного числа диких растений, употреблявшихся людьми в

пишу на протяжении многих тысячелетий, выделилось несколько культивируе-

мых видов. Это были растения, родственные знакомым нам сегодня оливкам,

грушам, сливам, моркови, капусте и луку.

К тому же довольно скоро оседлое население сделало важное открытие,

что растения могут давать не только пишу. В VII тысячелетии до н. э. земле-

дельцы Плодородного Полумесяца выращивали лен как для получения масла из

семян, так и для изготовления нити. Делать ткань из растительных волокон

было очень утомительно. Сначала стебли льна вымачивали, потом с силой от-

бивали палками, чтобы остались одни волокна. Из них пряли нить, растирая на

бедре или скручивая на свободно свисавшем веретене. Нити переплетали на

горизонтальном ткацком станке, который представлял собой вбитые в землю

99

колышки. Но конечный продукт стоил затраченных усилий: тонкое льняное г

лотно было легче и носилось удобнее, чем одежды из кожи и шерсти ж и BOTH i

использовавшиеся ранее.

Еше одной причиной для вырашивания растений стало открытие пронес

брожения. Наверное, какая-то счастливая случайность при обработке ячм<

ных зерен открыла секрет солода, и напиток, сделанный из него, придал BI

шебную окраску оседлой жизни. Позже жители Шумера в Месопотамии из

тавливали по меньшей мере восемь видов ячменного пива, восемь — из m

нииы эммер (двузернянка) и три — из смеси ячменя и эммера. Напиток не в

гда был чистым: иногда требовалась тонкая трубочка, чтобы попасть под i

верхностный слой продуктов распада. И тем не менее древние шумеры i

столько высоко иенили этот напиток, что у него была даже собственная богк

Нин-каси, «женшина, наполняющая рот».

' Аля производства алкогольных напитков также вырашивали фрукты. Hi

этому шли долгим путем проб и ошибок, пока не обнаружили, что для нач;

процесса брожения необходимо добавить подсластитель — мед или нектар,

восточных окраинах Плодородного Полумесяца в V тысячелетии до н. э. i

стоянно вырашивали, возможно для виноделия, виноград. Из винограднж

Южной Месопотамии вино возили в Египет уже 3000 лет назад. Известно,

1

во времена Авраама, около 1800 лет до н. э., виноградники возле Харран

Северной Месопотамии давали вино от 29 000 виноградных лоа

Несмотря на радости, доставляемые вином, земледельческий уклад жизни

вызывал к себе особой любви. Работать на земле трудно, особенно с начал

посевного сезона. Ранние земледельцы вскапывали почву простыми дерев

ными палками (палка-копалка) около метра длиной, которую иногда утяжел;

каменным диском, чтобы усилить нажим на почву. Затем надо было выжечь

татки растительности после прошлогоднего посева. Зерно сеяли, и, когда с

всхолило, приходилось выпалывать непрошеные сорняки или мотыжить 3ev

и охранять поле от хишников, пока урожай не созреет и не будет собран. То

ко если пиши не хватало, люди обращались к этому трудоемкому занятик:

долгое время вырашивание злаков просто поддерживало старые методы охс

и собирательства.

Долгое сохранение традиций охоты и собирательства можно проследить

примере поселения Абу Хурейра, располагавшегося на берегах Евфрата в <

верной Сирии. Обитатели этого населенного центра были пионерами земле

лия, они начали выращивать хлебные злаки по меньшей мере так же давно, i

и жители Иерихона. И тем не менее более 2000 лет они продолжали в осн

ном полагаться на охоту. Животных для этого было предостаточно: в crei

над речной долиной обитали онагры — разновидность диких ослов, ко

овцы, свиньи, дикие быки. Кроме того, каждый год в эти места приходили га

ли, собиравшиеся на берегах Евфрата в долгие летние засухи. Газели были

ким богатым источником пропитания, что к VIII тысячелетию до н. э. в Абу

рейре проживало несколько сотен или даже несколько тысяч человек и 8С

потребляемого ими мяса составляло мясо газелей.

Охота на этих проворных и быстрых животных требовала особых прием

Аля них строили большие ловушки, которые обычно располагали возле доли

через которую, как было известно, проходили газели. Ловушки представл

собой клин, образованный двумя каменными стенами. Стены, с одной сторс

отстоявшие друг от друга, сближались на расстояние нескольких километр

пока не замыкались круглой, огороженной плошадкой около 150 м в диамет

Проходившие стада направляли в этот сужающийся коридор и гнали по ж

до огороженной площадки. Вход в нее закрывали, и прятавшиеся в скры

стенных нишах охотники стрелами и копьями убивали попавшихся в лову1

животных. Существовал еше другой способ, когда за специальными низкк

участками стен выкапывали глубокие ямы. Газели перепрыгивали через стен

100