Луизов А.В. Цвет и свет

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 1. О чем говорится в этой книге ........................................................................................................................... 4

1.1. Цвет вокруг нас...................................................................................................................................................... 4

1.2. Информация, кодируемая цветом. ....................................................................................................................... 4

1.3. Колориметрия. ....................................................................................................................................................... 4

Глава 2. Зрение.................................................................................................................................................................. 5

2.1. Орган зрения. ......................................................................................................................................................... 5

2.2. Глазное яблоко....................................................................................................................................................... 5

2.3. Оптика глаза........................................................................................................................................................... 6

2.4. Аберрация глаза..................................................................................................................................................... 8

2.5. Разрешающая сила глаза. ...................................................................................................................................... 9

2.6. Соотнесенность.................................................................................................................................................... 10

Глава 3. Основы фотометрии......................................................................................................................................... 11

3.1. Свет. ...................................................................................................................................................................... 11

3.2. Световые единицы............................................................................................................................................... 12

3.3. Световые измерения. ........................................................................................................................................... 13

3.4. Спектральная чувствительность......................................................................................................................... 14

3.5. Физический смысл световых величин. .............................................................................................................. 17

Глава 4. Трехмерность цвета ......................................................................................................................................... 18

4.1. Шкала яркостей.................................................................................................................................................... 18

4.2. Цветные карточки................................................................................................................................................ 18

4.3. Коэффициент диффузного отражения. .............................................................................................................. 19

Глава 5. Цветовое зрение ............................................................................................................................................... 20

5.1. Зарождение трехкомпонентной теории цветового зрения............................................................................... 20

5.2. Развитие трехкомпонентной теории. ................................................................................................................. 21

5.3. Поиски светочувствительных веществ сетчатки. ............................................................................................. 23

5.4. Гипотеза Геринга. ................................................................................................................................................ 24

5.5. Исследование чувствительности трех приемников с помощью колориметрических измерений. ............... 24

5.6. О форме кривых чувcтвительности.................................................................................................................... 26

5.7. Аномалии цветового зрения. .............................................................................................................................. 27

5.8. Статистические данные о цветоаномалах. ........................................................................................................ 28

5.9. Диагностика дефектов цветового зрения........................................................................................................... 29

5.10. Аномалоскопы. .................................................................................................................................................. 29

Глава 6. Система RGB.................................................................................................................................................... 31

6.1. Выбор основных цветов...................................................................................................................................... 31

6.2. Базисный стимул.................................................................................................................................................. 31

6.3. Схема колориметра.............................................................................................................................................. 32

6.4. Кривые сложения RGB........................................................................................................................................ 33

6.5. Координаты цвета................................................................................................................................................ 36

6.6. Метамеризм.......................................................................................................................................................... 37

6.7. Цвет как вектор.................................................................................................................................................... 37

6.8. Законы Грасмана.................................................................................................................................................. 38

6.9. Цвет – физическая величина............................................................................................................................... 39

Глава 7. Цветность.......................................................................................................................................................... 40

7.1. Единичная плоскость........................................................................................................................................... 40

7.2. Цветовой треугольник......................................................................................................................................... 41

7.3. Цветовой охват системы. .................................................................................................................................... 42

7.4. Анализ плоскости цветночти.............................................................................................................................. 43

7.5. Доминирующая длина волны λ и чистота цвета ρ............................................................................................ 44

7.6. Нереальные цвета. ............................................................................................................................................... 45

7.7. Изображение цветности в другой проекции. .................................................................................................... 45

7.8. О Масштабе векторов цвета................................................................................................................................ 46

Глава 8. Система XYZ.................................................................................................................................................... 47

8.1. Недостатки системы RGB................................................................................................................................... 47

8.2. Возможность системы, охватывающей все цвета............................................................................................. 47

8.3. Свобода выбора.................................................................................................................................................... 47

8.4. Единичные основные цвета системы XYZ........................................................................................................ 49

8.5. Переход от системы XYZ к системе RGB и обратно....................................................................................... 50

8.6. Согласование систем по яркости........................................................................................................................ 50

8.7. Согласованные формулы пересчета................................................................................................................... 52

8.8. Ординаты кривых сложения системы XYZ....................................................................................................... 52

8.9. Цветность в системе XYZ. .................................................................................................................................. 54

8.10. Цветность и чувствительность приемников глаза. ......................................................................................... 55

8.11. Нормирование координат в системе XYZ....................................................................................................... 56

8.12. О яркости единиц цвета. ................................................................................................................................... 57

8.13. Цвет и цветность................................................................................................................................................ 59

8.14. Определение доминирующей длины волны λ и чистоты цвета ρ. ................................................................ 59

8.15. Плоскость равной яркости. ............................................................................................................................... 60

Глава 9. Получение хроматических цветов и их смешение........................................................................................ 60

9.1. Краски................................................................................................................................................................... 60

9.2. Светофильтры. ..................................................................................................................................................... 61

9.3. Спектральные приборы....................................................................................................................................... 62

9.4. Спектральные линии. .......................................................................................................................................... 63

9.5. Сложение цветов.................................................................................................................................................. 63

9.6. Координаты слагаемых цветов и симмарного цвета. ....................................................................................... 64

9.7. Субрактивное смешение цветов. ........................................................................................................................ 65

9,8. Смешение красок................................................................................................................................................. 65

Глава 10. Приборы для измерения цвета...................................................................................................................... 66

10.1. Типы приборов................................................................................................................................................... 66

10.2. Аддитивные колориметры. ............................................................................................................................... 67

10.3. Субтрактивные колориметры. .......................................................................................................................... 70

10.4. Объективные колориметры без спектрального разложения цвета................................................................ 71

10.5. Колориметры с масками.................................................................................................................................... 72

10.6. Колориметры с ЭВМ. ........................................................................................................................................ 73

10.7. Компараторы цвета............................................................................................................................................ 74

Глава 11. Цветовые атласы ............................................................................................................................................ 75

11.1. Образцы цвета.................................................................................................................................................... 75

11.2. Выбор системы атласа....................................................................................................................................... 75

11.3. Цветовая система Ню–Хью............................................................................................................................... 76

11.4. Cистема Оствальда ............................................................................................................................................ 77

11.5. Атласы Манселла............................................................................................................................................... 77

11.6. Атлас Е. Б. Рабкина ........................................................................................................................................... 77

11.7. Атлас ВНИИМ ................................................................................................................................................... 78

Глава 12 Дневной свет.................................................................................................................................................... 79

12.1. Цвет предмета .................................................................................................................................................... 79

12.2. Тепловое излучение........................................................................................................................................... 79

12.3. Черное тело ........................................................................................................................................................ 79

12.4. Следствия формулы Планка ............................................................................................................................. 80

12.5. Цветовая температура ....................................................................................................................................... 81

12.6. Радиационная температура ............................................................................................................................... 82

12.7. Солнце ................................................................................................................................................................ 82

12.8. Влияние атмосферы........................................................................................................................................... 83

12.9. Биологический подход ...................................................................................................................................... 83

Глава 13. Источники света............................................................................................................................................. 84

13.1. Искусственный свет........................................................................................................................................... 84

13.2. Стандартные источники света.......................................................................................................................... 85

13.3. Фазы дневного света.......................................................................................................................................... 87

13.4. Цветность стандартных источников А, В, С, D

65

............................................................................................ 88

13.5. Воспроизведение стандартных источников. ................................................................................................... 89

13.6. Воспроизведение источника D

65

....................................................................................................................... 90

13.7. Современные источники света. ........................................................................................................................ 91

13.8. Типы люминесцентных ламп............................................................................................................................ 92

Глава 14. Коэффициенты отражения и пропускания. ................................................................................................. 93

14.1. Отражение и пропускание. ............................................................................................................................... 93

14.2. Коэффициент отражения................................................................................................................................... 93

14.3. Измерение спектрального апертурного коэффициента отражения............................................................... 93

14.4. Спектрогониофотометр..................................................................................................................................... 95

14.5. Стандартные условия измерений. .................................................................................................................... 95

14.6. Глянец. ................................................................................................................................................................ 97

14.7. Вещества, пропускающие свет. ........................................................................................................................ 98

14.8. Спектрофотометр............................................................................................................................................... 99

Глава 15. Колориметрические расчеты....................................................................................................................... 101

15.1. Предварительные замечания........................................................................................................................... 101

15.2. Система RGB.................................................................................................................................................... 101

15.3. Яркость цвета в системе XYZ......................................................................................................................... 102

15.4. Переход от любой системы в систему XYZ.................................................................................................. 102

15.5. Вычисление цвета по спектрофотометрическим данным............................................................................ 104

15.6. Сложение цветов.............................................................................................................................................. 105

15.7. Цвет несамосветящейся поверхности. ........................................................................................................... 106

Глава 16. Восприятие цвета. ........................................................................................................................................ 106

16.1. Простой опыт. .................................................................................................................................................. 106

16.2. Метамерные стимулы...................................................................................................................................... 106

16.3. Последовательный цветовой контраст. ......................................................................................................... 107

16.4. Одновременный контраст. .............................................................................................................................. 108

16.5. Константность восприятия окраски. .............................................................................................................. 108

16.6. Высшая метрика цвета. ................................................................................................................................... 109

Глава 17. Пороги цветоразличения и равноконтрастные системы. ......................................................................... 110

17.1. Различение цветностей.................................................................................................................................... 110

17.2. Пороги в системе λ, p, L. ................................................................................................................................. 111

17.3. Число различаемых цветов. ............................................................................................................................ 112

17.4. Информационная пропускная способность цветового зрения. ................................................................... 113

17.5. Цветовой контраст........................................................................................................................................... 114

17.6. Измерение цветовых контрастов методом дымки. ....................................................................................... 114

17.7. Равноконтрастные системы. ........................................................................................................................... 115

17.8. Сравнение различных колориметрических систем измерения двета и равноконтрастных систем. ........ 117

Глава 18. Сигнальные огни.......................................................................................................................................... 118

18.1. Сигнализация огнем. ....................................................................................................................................... 118

18.2. Видимость точечного источника света.......................................................................................................... 118

18.3. Выбор цветов для светофоров. ....................................................................................................................... 119

Глава 19. Цвет в промышленности и торговле. ......................................................................................................... 121

19.1. Цвет и качество продукции............................................................................................................................. 121

19.2. Искусственное окрашивание. ......................................................................................................................... 121

19.3. Глянец, кроющая способность и цвет покрытий. ......................................................................................... 122

19.4 Задание цвета покрытия. .................................................................................................................................. 122

19.5. Текстильные изделия....................................................................................................................................... 123

19.6. Реклама и освещение торговых помещений. ................................................................................................ 124

Глава 20. Воспроизведение цветных изображений. .................................................................................................. 124

20.1. Первые попытки............................................................................................................................................... 124

20.2. Начало книгопечатания................................................................................................................................... 124

20.3. Методы цветной печати. ................................................................................................................................. 125

20.4. Литография....................................................................................................................................................... 126

20.5. Механизация процесса репродукции цветных изображений. ..................................................................... 126

20.6. Цветная фотография. ....................................................................................................................................... 128

20.7. Светофильтры и красители. ............................................................................................................................ 130

20.8. Цветное телевидение....................................................................................................................................... 130

20.9. Фотография без серебра. ................................................................................................................................. 131

20.10. Видеомагнитофон. ......................................................................................................................................... 131

20.11. Остановка изображения. ............................................................................................................................... 132

20.12. Еще о бессеребряной фотографии................................................................................................................ 132

Глава21. Цвет в искусстве и архитектуре................................................................................................................... 133

21.1. Цвет и эмоции. ................................................................................................................................................. 133

21.2. Живопись.......................................................................................................................................................... 134

21.3. Красящие вещества.......................................................................................................................................... 135

21.4. Цвет втеатре. .................................................................................................................................................... 137

2.1.5. Светомузыка.................................................................................................................................................... 137

21.6. Цвет в архитектуре. ......................................................................................................................................... 139

21.7 Гармония красок. .............................................................................................................................................. 140

21.8. Цвет и работа.................................................................................................................................................... 141

Глава 22. Сводка расчетных формул. ......................................................................................................................... 141

22.1. Зрение. .............................................................................................................................................................. 141

22.2. Основы фотометрии. ....................................................................................................................................... 142

22.3. Система λ, ρ, L.................................................................................................................................................. 142

22.4. Система RGB. .................................................................................................................................................. 142

22.5. Цветность. ........................................................................................................................................................ 143

22.6. Система XYZ. .................................................................................................................................................. 143

22.7. Сложение цветов.............................................................................................................................................. 144

22.8. Яркость цвета. .................................................................................................................................................. 145

22.9. Равноконтрастные системы. ........................................................................................................................... 145

Глава 1. О чем говорится в этой книге

1.1. Цвет вокруг нас.

В выходной день человек выезжает за город, чтобы совершить приятную прогулку,

подышать свежим воздухом, полюбоваться открывающимися видами, а может быть и

собрать то, что мы называем лесными дарами. Подходя к лесу, он видит на фоне голубого

неба темно–зеленые кроны деревьев. На зеленеющей лужайке пестреют синие, желтые,

красные полевые цветы. Яркие краски радуют глаз, поднимают настроение, веселят

человека. Он входит в лес. Вот на фоне коричневого покрова прошлогодней листвы

виднеется красное пятно: это подосиновик, один из лучших съедобных грибов. А дальше

что-то оранжевое: это лисички. Начинается сбор грибов. Помогает цвет и при сборе ягод.

Здеcь различия в цвете приносят практическую пользу: в данном случае значительно

ускоряют сбор грибов или ягод. Конечно, это только один из примеров того, что различение

цвета повышает эффективность работы зрения. Чтобы лучше понять роль цвета в наших

зрительных восприятиях, обратимся снова к тому ландшафту, с которого мы начали главу.

Сделаем с него два снимка: цветной и черно-белый. Положим снимки рядом и одинаково

осветим их, лучше всего дневным светом. В чем разница между обоими изображениями?

1.2. Информация, кодируемая цветом.

Конечно, цветной снимок производит более живое впечатление, чем черно-белый,

более близкое к тому, какое производит реальный пейзаж. Но присмотревшись более

внимательно, мы замечаем, что на цветном снимке различимо значительно больше деталей,

чем на черно-белом. На черно-белом снимке однн части светлее, другие темнее, иначе

говоря, отлизаются друг от друга только яркостью. Измеряя яркость двух участков

фотоснимка, мы всегда можем сказать, что одна яркость на столько-то или во столько-то раз

больше (или меньше) другой. Всякую яркость или различие в яркости можно выразить в

каких-то единицах одним числом. Ряд яркостей можно отложить на одной шкале, вытянуть в

линию, Такие величины называют скалярными. Яркость – скаляр. И различие в яркости –

чисто количественное различие. Иное дело цвет. Мы не можем сказать, что красный цвет на

столько-то больше или меньше зеленого. Однако прекрасно отличаем эти два цвета друг от

друга. Даже при одинаковой яркости двух поверхностей – красной и зеленой – между ними

сохраняется еще какое-то различие. Предположим, в зеленой траве кое-где распустились

маки. Яркость лепестков мака может быть такой же, как и яркость травы, и на черно-белой

фотографии мы не увидим мака. А на цветной они будут заметны как красные пятна на

зеленом фоне.

Дело в том, что свет, получаемый или рассеиваемый поверхностью, может иметь тот

или иной спектральный состав. При одной и той же яркости распределение энергии по

длинам волн в излучаемом свете может быть различным. Различие в спектральном составе

это и есть качественное различие света. Его нельзя выразить каким-нибудь одним числом.

Спектральный состав света можно исследовать с помощью спектроскопа. Но

оказывается, и зрение способно улавливать различия в спектральном составе света и

кодировать тот или иной спектральный состав тем или иным цветом. Таким образом, зрение

регистрирует и количественные и качественные различия во входящем в глаз свете, кодируя

его спектральный состав ощущением того или иного цвета.

1.3. Колориметрия.

Следует заметить, что обиходное значение слова «цвет» не совпадает с тем, что

называют цветом в колориметрии, хотя между обоими значениями и есть определенная

связь. В колориметрии цвет – некоторая физическая величина, которая может быть измерена

с точностью, принципиально не отличающейся от точности, с которой измеряют другие

физические величины вроде массы, силы тока, скорости. Само слово «колориметрия»

происходит от латинских слов соlог – цвет и metrum – мера и, следовахельно, означает: наука

об измерении цвета.

Цвет и свет неразрывно связаны. Мы не можем говорить о цвете того или иного

предмета, пока неизвестно, каким светом его осветят. Например, при свете натриевой лампы

и мак и лимон будут желтыми, только лимон светло-желтым, а мак – темно-желтым. Связь

цвета со светом и определила название книги. Поскольку цвет связан со зрением –

важнейшим из органов чувств человека, цветом интересуются и занимаются физиологи,

психологи, медики, так же как физики, светотехники, работники многих отраслей

промышленности: лакокрасочной, полиграфической, текстильной и т. д. У всех этих

специалистов нередко возникает необходимость познакомиться с основами колориметрии.

Глава 2. Зрение.

2.1. Орган зрения.

Орган зрения человека состоит из двух глазных яблок, двух глазных нервов и части

мозга, принимающей и перерабатывающей передаваемую нервами информацию. Зрительный

нерв, идущий от каждого глаза, содержит более миллиона нервных волокон. По пути к мозгу

оба нерва перекрещиваются, их перекресток называется хиазмой. В хиазме происходит,

сложное перераспределение волокон, приводящее к тому, что предметы, расположенные

справа от человека (в правой части поля зрения), воспринимаются левой половиной мозга и

наоборот – находящиеся слева – правой половиной. Волокна, представляющие центральную

часть поля зрения, распределяются более сложным и еще не вполне изученным образом.

2.2. Глазное яблоко.

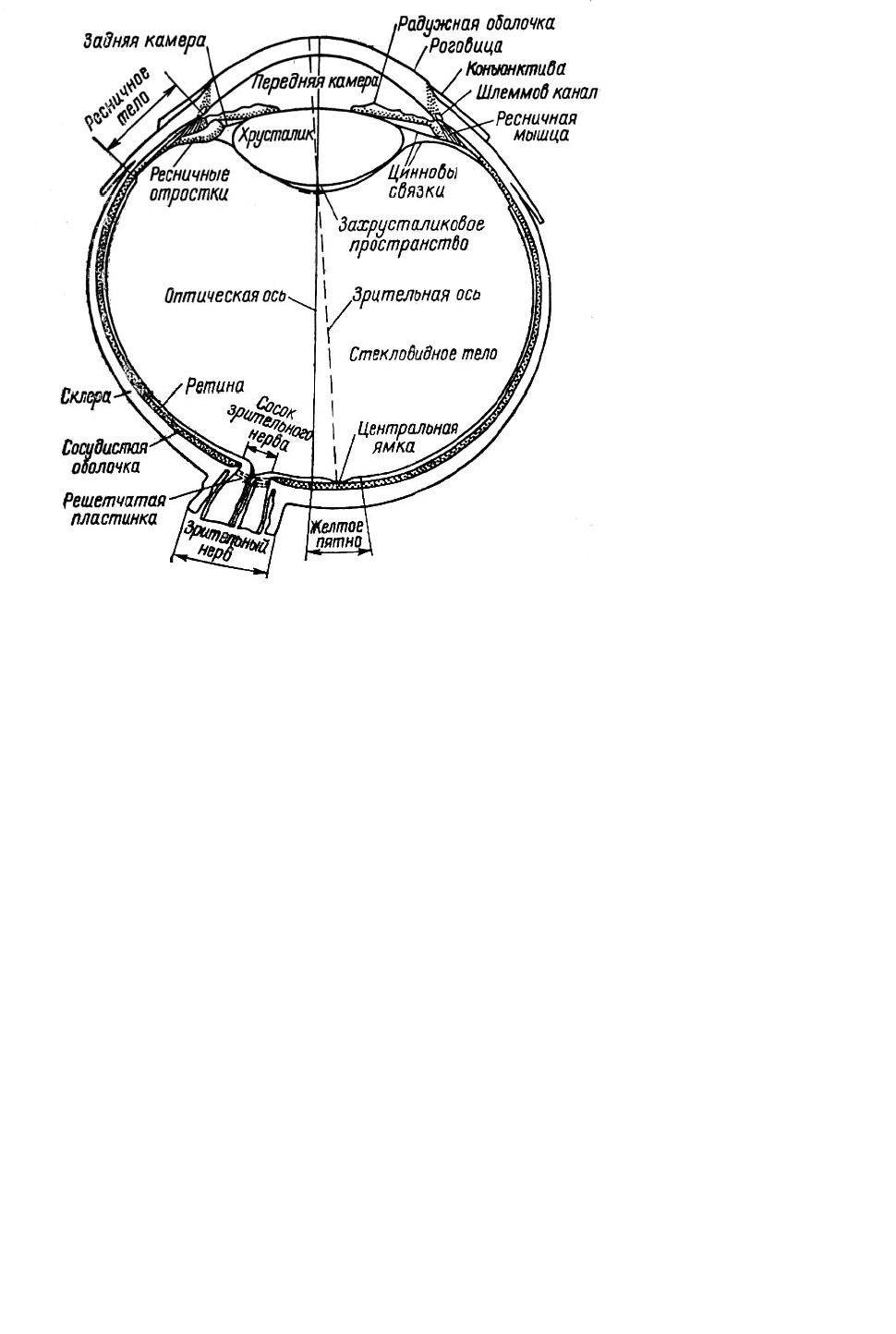

Разрез правого глазного яблока человека горизонтальной плоскостью изображен на

рис.2.1. Форма глазного яблока близка к сферической. Его внешняя плотная

соединительнотканная оболочка толщиной около 1 мм называется склерой. Под склерой

находится более тонкая – около 0,3 мм – сосудистая оболочка, состоящая в основном из

кровеносных сосудов, питающих глазное яблоко.

Внутренняя оболочка – сетчатка, или ретина, имеет в свою очередь сложное строение

(45) и состоит из десяти слоев. Наиболее важно то, что в сетчатке находятся

светочувствительные клетки – фоторецепторы: палочки и колбочки. Фоторецепторы

поглощают падающий на них свет и перерабатываю; его в другие виды энергии: в

химическую и электрическую. Этот процесс коротко можно назвать эффективным

поглощением. Свет, не поглощенный фоторецепторами, проходит дальше и поглощается – уже

пассивно – пигментным эпителием. Такое поглощение необходимо, чтобы рассеянный внутри

глазного яблока свет не вуалировал изображения внешних предметов на сетчатке. Таким

образом, пигментный эпителий играет ту же роль, что и чернение внутренних поверхностей

фотокамер или зрительных труб.

Фоторецепторы сложным образом связаны с окончаниями волокон зрительного нерва,

которые передают сигналы в мозг. Сложность связи объясняется тем, что уже в сетчатке

происходит некоторая обработка полученной информации. Нервные волокна, окончания

которых устилают сетчатку, сходятся к зрительному нерву; место выхода его из глаза

называется слепым пятном, так как на его поверхности фоторецепторов нет. Поперечник

центральной ямки (или фовеа) составляет примерно 0,4 мм. Этому месту соответствует

наибольшая острота зрения. В фовеа присутствуют только колбочки, притом очень тонкие:

поперечный размер фовеальной колбочки около 2 мкм, т. е. меньше минуты в угловой мере.

По-видимому, каждая фовеальная колбочка через биполярную клетку связана со своим

волокном зрительного нерва и таким образом имеет индивидуальное представительство в

мозгу. Палочки присоединяются к зрительному волокну целыми группами, в которые

Рис. 2.1. Разрез глаза.

включаются в небольшом числе и периферические колбочки. Чем дальше от фовеа, тем

больше становится палочек и меньше колбочек. Всего в сетчатке около 120 млн. палочек и

приблизительно 7 млн. колбочек, а волокон зрительного нерва от них отходит примерно только

один миллион. Поэтому изображение на сетчатке разбивается примерно на миллион элементов –

рецепторных полей. Палочки обладают большой световой чувствительностью и обеспечивают

нам возможность видеть хотя бы большие предметы в сумерках и ночью, вообще при низких

уровнях яркости. Но они не воспринимают цвета: ночью все кошки серы.

Световая чувствительность у колбочек меньше, чем у палочек, но именно колбочки

обеспечивают нам цветовое зрение. Существует три вида колбочек, отличающиеся друг от

друга по своей спектральной чувствительности. Один вид более чувствителен к

коротковолновой части спектра, другой к средней части, третий – к длинноволновой. Условно

их можно звать синими, зелеными и красными колбочками. Однако о механизме цветового

зрения речь пойдет в особой главе.

Передняя часть склеры более выпукла и прозрачна. Она называется роговой оболочкой

или роговицей. Толщина роговицы примерно 0,5 мм. Сосудистая оболочка спереди

утолщается и переходит в радужную оболочку, в середине которой расположено отверстие –

зрачок. Находящиеся в радужной оболочке мышцы – кольцевые и радиальные – производят

сужение или расширение зрачка в зависимости от воздействующей на глаз яркости. Другая

мышца – цилярная – может изменять выпуклость хрусталика. Пространство между

роговицей и радужной оболочкой называется передней камерой, а между радужной

оболочкой и хрусталиком – задней камерой глаза. Обе камеры наполнены жидкостью,

называемой водянистой влагой. Остальная полость глазного яблока между хрусталиком и

сетчаткой заполнена студенистым веществом, называемым стекловидным телом.

2.3. Оптика глаза.

Глаз часто сравнивают с фотоаппаратом. Существенная разница, однако, заключается в

том, что в фотоаппарате по обе стороны объектива находится воздух. И объект съемки и его

изображение тоже окружены одной средой – воздухом. А свет, вошедший в глазное яблоко и

попавший в среду с большим коэффициентом преломления, уже не выходит из нее, в ней

строит изображение предмета. Глаз – система иммерсионная. Поэтому переднее фокусное

расстояние f отличается от заднего f не только по знаку, но и по абсолютному значению.

В глазе несколько поверхностей раздела разных сред, причем все они асферические.

Только приближенно можно считать оптическую систему глаза центрированной и выделить

в ней оптическую ось, кото-рая изображена на рис. 2.1. Видно, что оптическая ось не

проходит через центральную ямку. Но именно на центральную ямку ложится изображение

точки, на которой мы фиксируем взгляд. Направление взгляда называют осью фиксации или

зрительной осью. Угол между оптической и зрительной осями равен примерно 5°.

Показатель преломления водянистой влаги и стекловидного тела составляет

приблизительно 1,34, а показатель преломления хрусталика – примерно 1,40. Поэтому при

уменьшении радиусов кривизны поверхностей хрусталика оптическая сила всего глаза

увеличивается. Увеличение оптической силы глаза позволяет фокусировать на сетчатке

изображение предмета, приближающегося к глазу, т. е. аккомодировать глаз на то или иное

расстояние.

У разных людей оптическая сила глаза различна, различна и длина глаза. Важно, чтоб

обе величины были в определенном соответствии: при большей преломляющей силе

меньшая длина глаза и наоборот. Если при покое аккомодации изображение бесконечно

удаленного предмета образуется на сетчатке, глаз называют соразмерным или

эмметропическим. А какой предмет можно считать удаленным в бесконечность? Если

предмет находится на расстоянии 5 м, его фокусировка для эмметропического глаза требует

напряжения аккомодации только 0,2 дптр. Врачи–офтальмологи считают возможным

пренебрегать такой величиной и при исследовании зрения ставят тестовые таблицы на

расстоянии 5 м от пациента. Так что практически 5 м – это уже бесконечность.

Параметры отдельных элементов глаза, даже эмметропического, у разных людей могут

быть весьма различны. А. Гульстранд на основе анализа статистических данных вывел

некоторые средние величины и построил модель схематического глаза, в которую входят 38

параметров, многие из них еще продублированы для состояния покоя аккомодации и

максимального ее напряжения. В. К. Вербицкий создал модель редуцированного глаза,

значительно более простую, однако пригодную для многих расчетов. В табл. 2.1 приведены

основные параметры глаза по Гульстранду и по Вербицкому. В редуцированном глазе все

сведено к одной преломляющей поверхности – поверхности роговицы, радиус кривизны

которой r. Поэтому обе главные плоскости системы совпадают и проводятся как плоскость,

касательная к вершине роговицы, обе узловые точки тоже совпадают и лежат внутри глаза на

расстоянии r от вершины роговицы. Попавший в глаз луч света проходит узловую точку без

изменения направления.

Прямую, проходящую через вершину роговицы и узловую точку редуцированного

глаза, можно считать его оптической осью. Пусть нижняя часть какого-то очень далекого

предмета лежит на оптической оси, а луч от верхней его части попадает в узловую точку под

углом α к этой оси, говоря проще, предмет виден под углом α. Проходя через узловую точку,

луч не меняет направления и идет к сетчатке под углом – α (уже ниже оптической оси,

отсюда знак минус). Пучок лучей, параллельный этому лучу, сойдется в заднем фокусе глаза

на расстоянии 23,8 мм–6,8 мм = 17 мм от узловой точки (23,8 мм – расстояние задней

фокальной плоскости от вершины роговицы, а 6,8 мм – расстояние от нее до узловой точки).

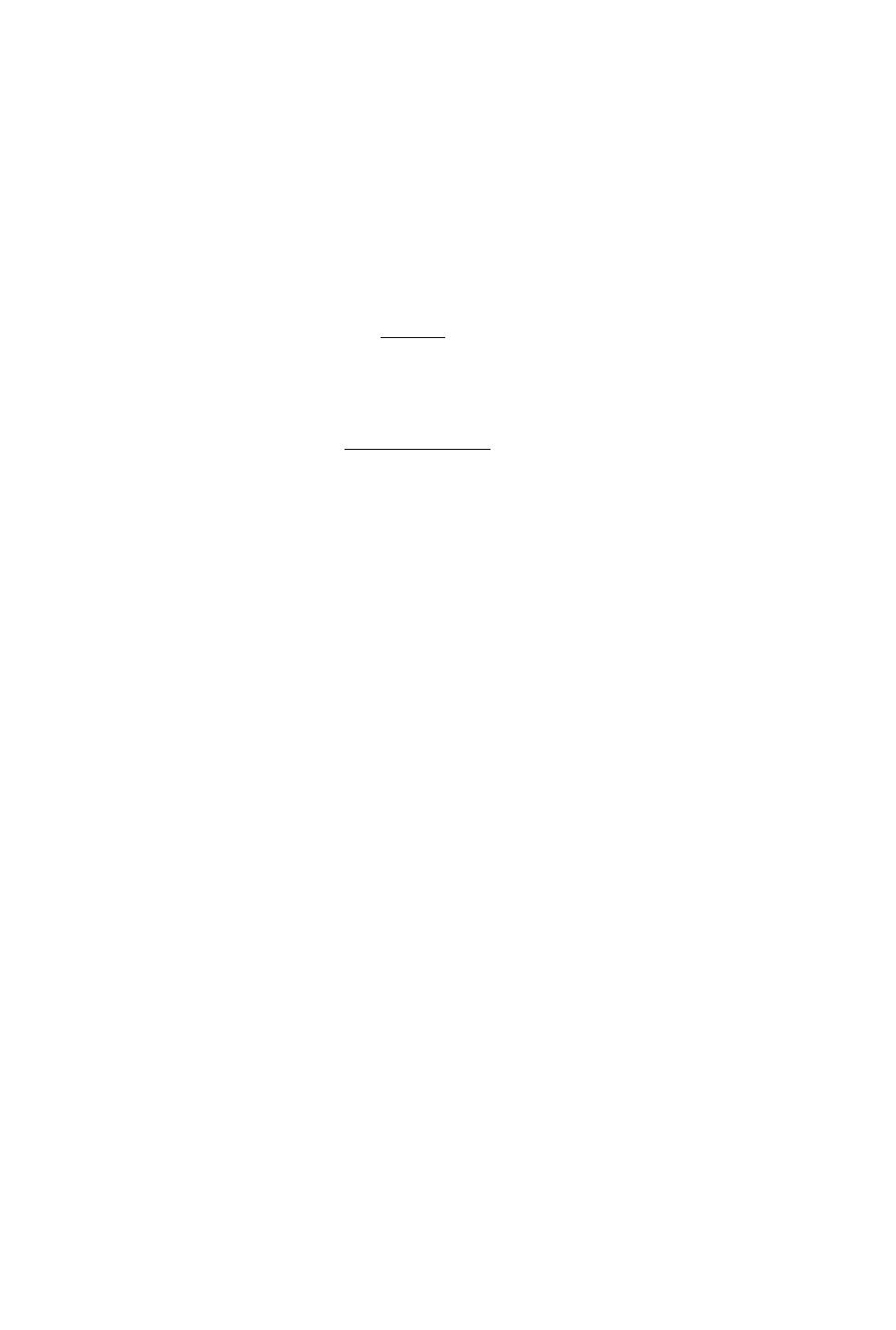

Таблица 2.1 Параметры схематического редуцированного глаза

Параметр Схематический

глаз

по Гульстранду

Редуцированный

глаз

по Вербицкому

Преломляющая сила (рефракция),

дптр

Длина глаза, мм

Показатель преломления

стекловидного тела

Радиус кривизны, мм

роговицы

поверхности сетчатки

Местоположение *, мм

главных точек

узловых точек

Фокусное расстояние, мм

переднее

заднее

58,64

24,0

1,34

7,7

10,5

-

-

-17,055

22,785

58,82

23,4

1,40

6,8

10,2

0

6,8

-17,0

23,8

* Относительно вершины роговицы.

Расстояние (в миллиметрах) от оси до изображения верхней точки предмета, т. е. линейный

размер его изображения, будет h = – α·17. Обратим внимание на то, что переднее фокусное

расстояние редуцированного глаза f = – 17 мм, Следовательно,

h = αf (2.1)

Из того, что f – величина отрицательная, видно, что изображение на сетчатке глаза

получается перевернутым.

Аккомодацию редуцированного глаза можно учитывать простым приемом: радиус

кривизны роговицы r уменьшается на 0,1 мм при увеличении напряжения аккомодации на

1 дптр (31), Обозначим изменение аккомодации ∆F, а измененный при ак» модации радиус

роговицы r

1

. Тогда

r

1

= r – α∆F, (2.2)

где α = 0,1 мм·дптр

-1

.

Так, например, если предмет находится от глаза на расстоянии 25 см = 0,25 м,

∆F = 1/0,25 = 4 дптр, откуда r

1

= 6,4 мм Внимательный читатель может подумать, что в

редуцированном глазе не сходятся концы с концами: длина глаза, т. е. расстояние от

вершины роговицы до сетчатки, 23,4 мм, а до главного фокуса 23,8. Однако здесь все

правильно: сетчатка находится не в фокальной плоскости глаза (кстати, сетчатка и не

плоская), положение сетчатки совпадает с плоскостью наилучшей фокусировки, где пятно,

изображающее точечный источник света, имеет наименьший диаметр. Из-за сферической

аберрации плоскость наилучшей фокусировки лежит к преломляющей поверхности

несколько ближе, чем фокальная плоскость, Модель редуцированного глаза позволяет с

достаточной точностью решать многие задачи, связанные с работой зрения, например, как

мы видели, определять размер изображения того или иного объекта на сетчатке по формуле

(2.1).

Одна из важнейших характеристик оптического прибора, создающего изображение, –

диаметр входного зрачка. Мы уже говорили, что зрачок глаза имеет переменный диаметр

(обозначим его d

r

), зависящий в основном от яркости картины L на которую обращен взгляд.

Приближенно эту зависимость можно выразить формулой

d

г

= 5 - 3th(0,4lg L). (2.3)

Здесь L выражено в кд-м

-2

(или, что то же самое, в лм·ср

-1

м

-2

), а d

г

получается в мм.

2.4. Аберрация глаза.

Глазу, как и всякой оптической системе, присущ ряд аберраций: в центре поля зрения

сферическая и хроматическая, а на периферии и ряд других.

По данным А. Иванова (31) сферическая аберрация глаза при зрачке 4 мм равна

примерно одной диоптрии. Примерно такое же значение имеет и хроматическая аберрация.

Поскольку преломляющая сила всего глаза около 60 дптр, относительная погрешность

фокусировки из-за аберраций менее двух процентов. Величина, как будто, небольшая.

Однако более подробно оценить роль аберраций можно, только определив их влияние на

остроту зрения, что мы сделаем немного позже.

На периферии поля зрения появляются новые аберрации: астигматизм косых пучков,

кривизна поля. Не вдаваясь в подробности, поясним только, что кривизной поля называется

отклонение поверхности наилучшей фокусировки от плоскости. Кривизна поля создает

большие затруднения при расчете, скажем, объектива фотокамеры, в которой поверхность

фотопленки всегда плоская. Для глаза задача сильно упрощается тем, что поверхность

сетчатки близка к сферической. Все же чем дальше от центра поля зрения, тем больше

размывается изображение вследствие аберраций.

2.5. Разрешающая сила глаза.

Разрешающую силу любого прибора, дающего изображение, принято характеризовать

предельным углом δ, т. е. угловым размером наименьшего объекта, который еще различается

отдельно. Чем меньше δ, тем больше разрешающая сила прибора.

Разрешающую силу глаза называют остротой зрения

V = 1/δ (2.4)

Если δ измерять в угловых минутах и считать в числителе стоит одна минута, V

получается безразмерным числом. В офтальмологии за нормальную остроту зрения

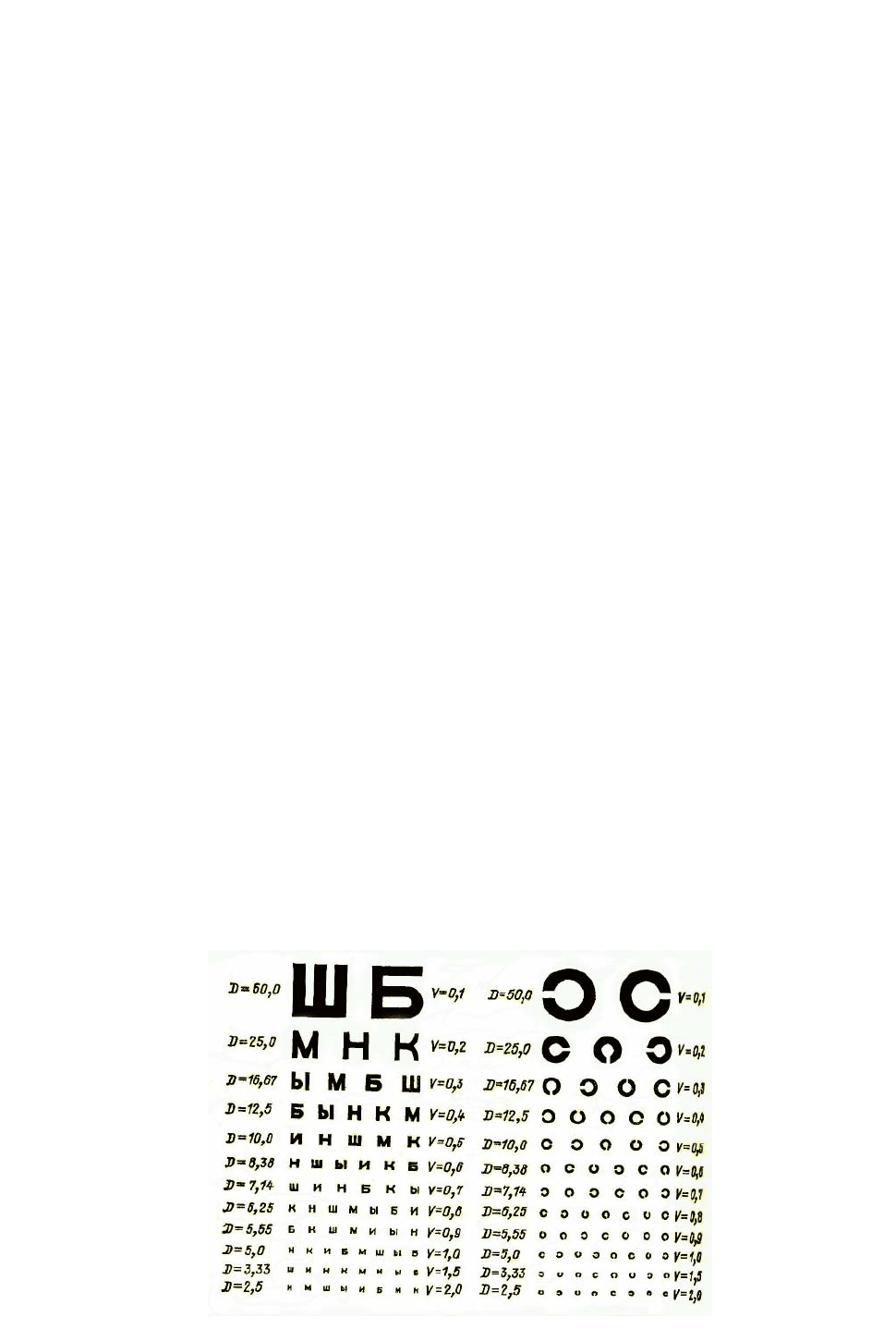

принимают V = 1. Определяют остроту зрения по различным тестам, чаще всего по кольцам

Ландольта (см. правую половину рис. 2.2).Испытательная таблица (рис. 2.2) помещается на

расстоянии 5 м от пациента, и ему предлагают сказать на какой строке он еще различает

разрывы колец и с какой стороны они находятся: справа, слева, или внизу. За угол δ

принимают угловой размер разрыва. Справа поставлена острота зрения, соответствующая

различению разрывов данной строки. Слева указаны расстояния D (в метрах), с которых

данная строка различается при остроте зрения V = 1. Левая половина таблицы дает

возможность определять V по буквенным тестам.

Представим себе идеальный оптический прибор т. е. прибор, свободный от аберраций,

внутри которого не происходит рассеяние света. Теоретический анализ показывает, что

разрешающая сила идеального прибора зависит только от явлений, связанных с самой

природой света – волновой и корпускулярной. С волновой природой связана дифракция

света, с корпускулярной – квантовые флюктуации его.

Рис. 2.2. Таблица для испытания зрения Головина–Сивцова.

Дифракция лимитирует разрешающую силу при любых уровнях яркости, квантовые

флюктуации – при достаточно низких яркостях. Дифракционная формула для предела

разрешения б имеет вид

δ = 1,22λ/d. (2.5)

Длину световой волны λ и диаметр объектива d можно выражать в любых, но

одинаковых единицах; δ получается в радианах. Если принять λ = 555нм = 5,55-10

-4

мм, а δ

выражать в угловых минутах, формула (2.5) переходит в формулу

δ = 2,33/d (2.6)

(числитель имеет размерность (…′) мм).

Учет квантовых флюктуаций усложняет формулу, но зато дает возможность найти

зависимость δ не только от диаметра входного зрачка прибора, но и от яркости фона L и от

контраста объекта с фоном К. Контраст вычисляется по формуле

L

LL

K

П

−

=

(2.7)

где L и L

п

– яркость фона и объекта соответственно.

Выведенная нами полуэмпирическая формула имеет вид

()

3/2

42.0

02.0

63.044.0

−

+

=

−

K

L

δ

(2.8)

Здесь L выражается в кд м

-2

, а δ получается в угловых минутах (31).

Диаметр зрачка глаза не входит непосредственно в формулу (2.8), но сам он зависит от

яркости – см. формулу (2.3). При яркости фона L = 20 кд-м

-2

рассчитанный по формуле (2.3)

диаметр зрачка глаза d

г

= 3,7 мм. Предельный угол при К = 1 и L = 20 кд-м

-2

, рассчитанный

по формуле (2.8), δ = 0,64′. Дифракционный предел разрешения согласно формуле (2.6) при

d

г

– 3,7 мм равен 0,63', т. е. почти такой же. Это означает, что аберрации глаза не уменьшают

его разрешающей силы. Оптическая система, отвечающая этому условию, считается хорошо

исправленной. Разрешающая сила глаза лимитируется не аберрациями, а основными

законами природы.

С удалением от фовеа разрешающая сила глаза падает и уже ограничивается

аберрациями. Тот же недостаток свойствен и искусственным приборам с большим полем

зрения. А поле зрения глаза чрезвычайно широко: по вертикали около 110°, по горизонтали –

около 150°. Поле зрения двух глаз вместе по горизонтали почти 180°.

Малую остроту зрения на периферии в значительной степени компенсирует

подвижность глаз. Как только в поле зрения попадает объект, достойный внимания, оба глаза

согласованно фиксируются на нем и его изображение попадает на фовеальные области

сетчаток, где острота зрения максимальна, Объект теперь может быть детально изучен.

Следует заметить, что формула (2.8) годится только для наблюдения черно-белой

картины. Желтый лист на зеленой траве может быть прекрасно виден, даже если яркость

листа и травы одинаковы. При цветовых различиях понятие контраста сильно усложняется и

формула (2.8) уже мало помогает при определении видимости объекта. Но обсуждение

влияния цвета на разрешающую способность мы отложим до того времени, когда лучше

познакомимся с цветом.

2.6. Соотнесенность.

Зрительный процесс начинается с того, что оси обоих глаз направляются на некоторую

точку предмета в пространстве перед человеком и сходятся в ней под некоторым углом β.

Это сведение осей глаз называется конвергенцией. Чем ближе точка фиксации, тем больше

угол конвергенции β. Одновременно происходит фокусировка фиксируемой точки, т. е.

аккомодация. Чем больше β, тем сильнее степень аккомодации. По напряжению глазных

мышц при конвергенции, которую человек не ощущает непосредственно, он судит о

расстоянии до точки фиксации. Пара глаз работает как дальномер, база которого равна

расстоянию между зрачками. Изображения точки фиксации в обоих глазах ложатся близко к