Кузин М.И. (ред) Хирургические болезни

Подождите немного. Документ загружается.

уменьшения секвестрации и деструкции тромбоцитов — с другой. Адекват-

ная кортикостероидная терапия у детей позволяет повысить число тромбо-

цитов в крови, уменьшить явления геморрагического диатеза, а в последую-

щем добиться выздоровления или продолжительной клинической ремиссии

почти у 80 % больных. Лечение острой формы заболевания у взрослых пред-

ставляет более сложную задачу. Возможно применение как стероидной те-

рапии, так и спленэктомии. Удаление селезенки, наиболее крупного органа,

в котором происходит периферическая деструкция тромбоцитов, позволяет

увеличить продолжительность жизни тромбоцитов, увеличить их количест-

во в циркулирующей крови. Спленэктомия приводит к снижению концен-

трации ассоциированного с тромбоцитами IgG до нормальных величин за

счет удаления органа, продуцирующего антитромбоцитарные антитела. Ес-

ли основным органом, в котором происходит деструкция тромбоцитов, яв-

ляется печень, то спленэктомия не может привести к увеличению числа

тромбоцитов. Оперативное вмешательство на фоне кровотечения сопряже-

но с довольно большим риском, однако оно необходимо, когда кровотече-

ние не останавливается консервативными мероприятиями. Летальность при

операциях на высоте кровотечения достигает 3—5 %.

Среди консервативных методов лечения хронических форм тромбоцито-

пенической пурпуры наиболее эффективны терапия кортикостероидными

препаратами, переливание компонентов крови, в частности тромбоцитар-

ной массы. Консервативное лечение обеспечивает повышение числа тром-

боцитов крови у 60 % больных, хотя длительный клинический эффект на-

блюдают только у 15—30 %. При неэффективности консервативного лече-

ния, частых рецидивах заболевания показана спленэктомия. Во время опе-

рации необходимо помнить о возможности существования добавочных се-

лезенок (оставление их может служить причиной неэффективности опера-

ции). Длительные ремиссии после спленэктомии наблюдают у 60—90 %

больных. Наиболее благоприятен прогноз у детей до 16 лет с острой формой

болезни. Кортикостероидная терапия после спленэктомии и терапия имму-

нодепрессивными (азатиоприн), а также цитостатическими (циклофосфан)

препаратами становятся более эффективными.

Синдром Фелти — достаточно редкое заболевание, характеризующееся

триадой признаков: ревматоидным артритом, лейкопенией и спленомегали-

ей. Обычно синдром развивается у лиц с длительным анамнезом ревмато-

идного артрита. У подавляющего большинства больных в крови обнаружи-

вают антитела к гранулоцитам, нередко выявляют также умеренную анемию

и тромбоцитопению. Спленомегалия обусловлена гиперплазией красной

пульпы. Характерным признаком болезни являются частые повторные ин-

фекционные заболевания, особенно ангина. В период обострения, возни-

кающего, как правило, после очередной вспышки инфекции, состояние

больных ухудшается, появляется гипертермия. В тяжелых случаях отмечают

агранулоцитоз.

Лечение. Спленэктомия эффективна у подавляющего большинства боль-

ных, особенно при сочетании синдрома Фелти с частыми инфекционными

заболеваниями и трофическими язвами нижних конечностей. Выраженное

увеличение количества лейкоцитов в крови отмечается уже через 2—3 сут

после операции. Лечение ревматоидного полиартрита проводят по обще-

признанным схемам.

Болезнь Гоше относится к ферментопатиям, существенно нарушающим

липидный обмен в организме. Болезнь проявляется спленомегалией и ги-

перспленизмом, является генетически обусловленным и наследуется по ау-

тосомно-рецессивному признаку. Основным в патогенезе являются дефи-

450

цит и функциональная неполноценность бета-глюкоцереброзидазы — фер-

мента, играющего важную роль в утилизации липидов. В результате глюко-

цереброзид накапливается в макрофагах селезенки, печени, лимфатических

узлах, костном и головном мозге, реже — в легких.

Клиническая картина и диагностика. Выделяют 3 клинические формы за-

болевания: детскую, ювенильную и взрослую. Первые 2 формы развиваются

в раннем детском (очень редко) или юношеском возрасте и характеризуются

преимущественным поражением центральной нервной системы. Характер-

ны отставание ребенка в умственном и физическом развитии, различные

неврологические знаки (псевдобульбарные расстройства), эпилептиформ-

ные припадки, гепатоспленомегалия, кахексия. Детская форма протекает

наиболее злокачественно и обычно заканчивается гибелью ребенка от ин-

фекционных осложнений. Наиболее частой является взрослая форма забо-

левания, при котором неврологические нарушения отсутствуют или выра-

жены в минимальной степени. На первый план выступают симптомы спле-

номегалии и гиперспленизма. В результате деструкции костной ткани не-

редко возникают боли в костях, компрессионный перелом позвоночника.

В связи с тромбоцитопенией отмечаются кровотечения из носа и десен,

подкожные и подслизистые кровоизлияния. Характерны также желтоватая

или коричневая окраска кожи кистей рук и лица вследствие отложения ге-

мосидерина, гиперемии и припухлости кожи в области крупных суставов,

утолщение конъюнктивы, иногда булавовидные утолщения в нижней трети

бедра.

При объективном исследовании выявляют выраженную спленомегалию

(иногда селезенка занимает почти всю брюшную полость), умеренное уве-

личение печени. Периферические лимфатические узлы обычно не увеличе-

ны. Желтухи и асцита, как правило, не бывает.

В анализах крови выявляют умеренную анемию, лейкопению, тромбоци-

топению. Диагноз подтверждают при обнаружении клеток Гоше в пунктате

костного мозга или селезенки.

Лечение. Единственным эффективным способом лечения болезни Гоше

является резекция большей части (до 85 %) селезенки, или спленэктомия.

Сохранение части селезенки уменьшает опасность развития сепсиса. После

операции исчезают признаки гиперспленизма и неудобства, причиняемые

пациенту чрезмерно увеличенной селезенкой.

Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) — системное опухолевое заболе-

вание лимфоидной ткани, этиология которого остается невыясненной, од-

нако имеются сообщения о семейной болезни. Заболевают чаще мужчины

в возрасте 20—30 лет, второй пик заболеваемости приходится на 6—7-е де-

сятилетие жизни.

Опухолевый процесс наиболее часто поражает лимфатические узлы, при-

чем чаще всего шейные — у 65—80 % больных, подмышечные — у 10—15 %,

паховые — у 5—10 %. Позже в процесс вовлекаются забрюшинные и медиа-

стинальные лимфатические узлы (у 5—10 %), а также органы, богатые лим-

фоидной тканью, — селезенка, печень, костный мозг. Поражение других

внутренних органов наблюдают редко.

При микроскопии в лимфатических узлах выявляют гранулематозную

ткань, в состав которой входят нейтрофилы, эозинофилы, плазматические

клетки, а также специфические гигантские клетки Рида—Березовского-

Штернберга. Постепенно опухолевая ткань полностью замещает структуру

органа.

В соответствии с современной классификацией принято выделять 4 ста-

дии болезни:

29*

451

I. Поражение лимфатических узлов одной анатомической области.

II. Поражение лимфатических узлов двух и более областей, расположен-

ных по одну сторону диафрагмы.

III. Вовлечение в процесс лимфатических узлов различных групп по обе

стороны диафрагмы (при этом селезенка условно принимается за лимфати-

ческий узел).

IV. Поражение внутренних органов, кожи, мягких тканей. При этом лим-

фатические узлы могут быть как интактными, так и вовлеченными в опухо-

левый процесс.

Каждая стадия подразделяется на 2 подгруппы: отсутствие или наличие

специфических клинических симптомов (гипертермия не ниже 38°, пролив-

ные ночные поты, кожный зуд, похудание более чем на 10 кг).

Клиническая картина и диагностика. В начале развития болезни процесс

обычно носит локальный характер. Чаще всего (до 75 %) увеличиваются

шейные лимфатические узлы, имеют мягкоэластическую консистенцию,

безболезненные, подвижные. Реже (15—20 %) болезнь начинается с увели-

чения парааортальных лимфатических узлов, у 5—10 % больных процесс на-

чинается с повышения температуры тела, усиленного потоотделения по но-

чам, похудания. Позднее увеличиваются лимфатические узлы в средосте-

нии, в парааортальной клетчатке и других областях тела. На более поздних

стадиях развития болезни наряду с увеличением лимфатических узлов на-

блюдается поражение практически всех органов, чаще других поражается

селезенка. Спленомегалия, обычно без явлений гиперспленизма, появляет-

ся в 30—40 % случаев. Значительно увеличенная селезенка иногда вызывает

спонтанные боли в левом подреберье. Опухолевый процесс может избира-

тельно поражать только селезенку, и тогда заболевание протекает доброка-

чественно. При значительной спленомегалии часто развиваются периспле-

нит, повторные инфаркты селезенки, что клинически проявляется в виде

интенсивных болей в левом подреберье, гипертермии.

В легких возникают очаговая и диффузная инфильтрация и скопление в

плевральной полости жидкости, близкой по составу к транссудату. Лимфо-

гранулематоз сравнительно часто поражает костную систему, прежде всего

позвоночник, ребра, кости таза. При этом обычно наблюдаются боли. Рас-

пространение процесса на костный мозг может быть бессимптомным или

сопровождаться анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией. Печень пора-

жается, как правило, в позднем периоде. Основная симптоматика — гепа-

томегалия, повышение щелочной фосфатазы, билирубина и снижение со-

держания белка крови. Органы желудочно-кишечного тракта страдают

редко.

В период развернутой картины болезни лимфогранулематоз проявляется

общей слабостью, недомоганием, снижением трудоспособности, дермати-

том разной степени выраженности, кожным зудом, который нередко носит

мучительный характер, лишает больных сна, приводит к расстройствам пси-

хики. Повышение температуры тела носит типичный волнообразный харак-

тер: периоды высокой гипертермии сменяются периодами с нормальной

температурой. По мере прогрессирования заболевания периоды гипертер-

мии возникают все чаще.

В поздней стадии развития заболевания лимфатические узлы становятся

плотными, они спаяны между собой, неподвижны. При поражении медиа-

стинальной группы лимфатических узлов можно обнаружить ряд симпто-

мов, обусловленных сдавлением жизненно важных органов средостения:

синдром верхней полой вены, синдром Бернара—Горнера, осиплость голоса

и т. п. (см. "Опухоли средостения"). При вовлечении в процесс абдоминаль-

452

ных и забрюшинных лимфатических узлов возникает упорный понос. В по-

следующем нарастают симптомы интоксикации, кахексия.

Изменения в крови проявляются умеренной гипохромной анемией, ней-

трофилезом, лимфопенией, реже эозинофилией, тромбоцитопенией. СОЭ,

как правило, значительно увеличена. Миелограмма практически не изменя-

ется, однако в 20 % случаев трепанобиопсия позволяет обнаружить харак-

терные для лимфогранулематоза признаки.

В случае медиастинальной формы лимфогранулематоза при рентгено-

логическом исследовании выявляют расширение тени средостения. Сте-

пень увеличения печени, селезенки, мезентериальных и забрюшинных

лимфатических узлов оценивают с помощью ультразвукового исследова-

ния или компьютерной томографии. Прицельное изучение состояния за-

брюшинных лимфатических узлов проводят на основании данных лимфо-

графии. Однако указанные инструментальные методы исследования дают

довольно высокую степень погрешности — до 20 % и более. В связи с этим

в программу клинического обследования больных лимфогранулематозом

во многих гематологических центрах введена диагностическая лапарото-

мия для определения стадии болезни, определения оптимального режима

лучевой терапии и биопсии брыжеечных, парааортальных лимфатических

узлов. Пораженные лимфатические узлы помечают металлическими клип-

сами, что помогает в планировании радиационной терапии. Во время опе-

рации рекомендуется удалить селезенку. Это увеличивает толерантность к

химиотерапии у больных с гиперспленизмом. В связи с внедрением маг-

нитно-резонансной и компьютерной томографии ряд специалистов ставят

под сомнение необходимость в диагностической лапаротомии. Для диф-

ференциальной диагностики основное значение имеет обнаружение кле-

ток Березовского—Штернберга в материале, полученном при биопсии

лимфатических узлов.

Лечение. При I и II стадиях заболевания применяют рентгенотерапию с

весьма благоприятными результатами. Излечения удается добиться у 90—

95 % больных. При III стадии обычно используют один из вариантов поли-

химиотерапии, иногда в сочетании с рентгенотерапией. Стойкая клиниче-

ская ремиссия достигается у 80 % больных. У лиц с IV стадией лимфогра-

нулематоза применяется полихимиотерапия в сочетании с гормонотерапией

преднизолоном. Результаты при этом несколько хуже, чем при III стадии

болезни.

Спленэктомия показана при локальной форме лимфогранулематоза, вы-

раженном гиперспленизме и спленомегалии со сдавлением органов брюш-

ной полости.

Хронический лимфолейкоз относится к группе лимфопролиферативных

заболеваний. Это доброкачественная опухоль, возникающая из зрелых лим-

фоцитов лимфоидной ткани. Типичными для лимфолейкоза являются лим-

фатический лейкоцитоз, пролиферация лимфоцитов в костном мозге, уве-

личение лимфатических узлов, сплено- и гепатомегалия вследствие разрас-

тания лимфоцитов в этих органах. Болезнь возникает чаще всего у людей

старше 50 лет, мужчины страдают в 2 раза чаще женщин.

Патогенез. В патогенезе болезни ведущее место принадлежит пролифе-

рации и разрастанию незрелых лимфоцитов в костном мозге, лимфатиче-

ских узлах, селезенке. Важное место принадлежит цитопении, обусловлен-

ной угнетением функции костного мозга, уменьшением продолжительности

жизни и гемолизом эритроцитов. Вследствие указанных причин появляется

анемия, тромбоцитопения, проявляющаяся геморрагическим синдромом.

Цитопения носит аутоиммунный характер. В крови появляются антитела

453

против собственных клеток крови, что способствует нарастанию цито-

пении.

Клиническая картина и диагностика. Заболевание долгое время может

протекать незаметно, проявляться лишь увеличением числа лимфоцитов до

40—50 % при общем хорошем состоянии, увеличением лимфатических уз-

лов одной — двух групп (шейных, подмышечных). Их увеличению нередко

предшествует то или иное неспецифическое инфекционное заболевание

(ангина, бронхопневмония и др.). После исчезновения признаков инфек-

ции лимфатические узлы могут уменьшаться до исходного уровня. Затем

увеличение лимфатических узлов становится постоянным. В ранней стадии

болезни у больных выявляется высокий лейкоцитоз (от 30 до 50 • 10

9

/л), ко-

торый удерживается на этом уровне в течение нескольких месяцев.

Развернутая стадия болезни характеризуется нарастающим лейкоцито-

зом, увеличением лимфатических узлов в средостении и брюшной полости,

аутоиммунной цитопенией, неспецифическими инфекционными заболева-

ниями.

В терминальной стадии развивается саркоматозный рост в лимфатиче-

ских узлах, болезнь принимает злокачественный характер. Иммунная сис-

тема угнетается, в связи с чем больные легко подвержены инфекционным

заболеваниям, от которых они погибают в большинстве случаев. В развер-

нутой и терминальной стадиях болезни наблюдается лимфоцитарная ин-

фильтрация печени, желудочно-кишечного тракта, кожи; возникает спле-

номегалия, гепатомегалия. В терминальной стадии развивается выраженная

слабость, адинамия, кахексия, присоединяются различные инфекционные

осложнения, от которых больные и погибают.

При объективном исследовании, особенно в поздней стадии, обнаружи-

вают сплено- и гепатомегалию, увеличенные и болезненные лимфатические

узлы на шее, в подмышечных и паховых областях, в средостении и в брюш-

ной полости.

В общем анализе крови выявляют высокий лейкоцитоз, лимфоцитоз до

80—90 %, иногда нерезко выраженную анемию и тромбоцитопению, харак-

терные для лимфолейкоза полуразрушенные ядра лимфоцитов (тени Гум-

прехта). В пунктате костного мозга повышается содержание лимфоцитов,

что является патогномоничным для лимфолейкоза. Диагноз основывается

на клинических данных, обнаружении в крови высокого лейкоцитоза (до

40—50 • 10

9

/л) за счет незрелых лимфоцитов. В пунктате костного мозга так-

же выявляют массивную лимфоцитарную инфильтрацию.

Лечение. Основным методом лечения хронического лимфолейкоза явля-

ется полихимиотерапия, которую зачастую сочетают с дистанционной рент-

генотерапией, терапией кортикостероидами. Спленэктомия показана при

выраженном гиперспленизме, повторных инфарктах селезенки и значитель-

ных неудобствах, обусловленных спленомегалией. После операции наблю-

дается существенное улучшение гематологических показателей и качества

жизни больных, однако вмешательство не оказывает влияния на продолжи-

тельность жизни пациентов.

Хронический миелолейкоз является миелопролиферативным заболевани-

ем, поражающим людей в возрасте 30—60 лет и старше, несколько чаще бо-

лезнь регистрируется у мужчин. Хроническая миелоидная (гранулоцитар-

ная, миелоцитарная) лейкемия характеризуется резким повышением числа

лейкоцитов, происходящих из миелоидных клеток на всех стадиях созрева-

ния, и избыточным ростом гранулоцитов в костном мозге. При физикаль-

ном исследовании, как правило, выявляются спленомегалия, увеличение

лимфатических узлов, гепатомегалия, легкая болезненность при ощупыва-

454

нии грудины Примерно у 90 % больных выявляют хромосомную аномалию

в виде так называемой филадельфийской хромосомы. При отсутствии этой

хромосомы чаще отмечают атипическое течение болезни и плохой прогноз.

Клиническая картина и диагностика. Выделяют 2 стадии в развитии бо-

лезни: начальную, доброкачественную, и терминальную, злокачественную.

Начальная стадия протекает практически бессимптомно. Болезнь распозна-

ется обычно в терминальной, злокачественной, стадии — стадии распро-

страненного роста опухоли в костном мозге и обширной пролиферации

клеток опухоли в селезенке, печени, лимфатических узлах.

Начальным признаком болезни является лейкоцитоз за счет нейтрофи-

лов, миелоцитов и промиелоцитов. В этом периоде пациенты не предъявля-

ют жалоб. Болезнь быстро переходит в злокачественную стадию. Нейтро-

фильный лейкоцитоз со сдвигом до миелоцитов и промиелоцитов достигает

20 000—30 000 в 1 мкл. Все увеличивающееся число нейтрофилов в костном

мозге приводит к вытеснению жирового компонента. Появляются жалобы

на слабость, потливость, тяжесть в левом подреберье. В терминальной ста-

дии болезни нормальное кроветворение угнетается, развивается лейкопе-

ния, уменьшается содержание сегменто- и палочкоядерных лейкоцитов и

значительно увеличивается число миелоцитов, промиелоцитов, бластных

клеток. Дальнейшее увеличение бластных клеток свидетельствует о миелоб-

ластном кризе. В лимфатических узлах развивается саркома. Гранулоцито-

пения, тромбоцитопения, анемия свидетельствуют об острой, злокачествен-

ной фазе развития болезни. Инфекция и кровотечение обычно являются не-

посредственной причиной смерти.

Лечение. Обычно применяют полихимиотерапию, дистанционную рент-

генотерапию на область селезенки, лечение радиоактивным фосфором, лей-

коферез. При развитии обострения болезни в виде бластного криза продол-

жительность жизни пациентов не превышает 3—6 мес. Спленэктомия при

хроническом лимфолейкозе приносит определенную пользу в отдельных

случаях. Она применяется для временного улучшения состояния пациентов

при тромбоцитопении, анемии, уменьшения болей при инфаркте селезенки

и спленомегалии. Операция не отодвигает время наступления бластной

трансформации, не улучшает качество жизни и не оказывает влияния на

продолжительность жизни после развития бластного криза.

Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

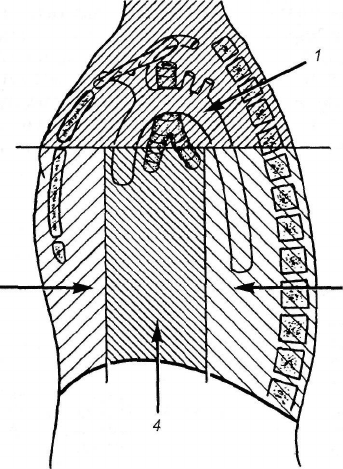

Средостением называют часть грудной полости, ограниченной снизу диафрагмой, спереди —

грудиной, сзади — грудным отделом позвоночника и шейками ребер, с боков — плевральны-

ми листками (правой и левой медиастинальной плеврой). Выше рукоятки грудины средостение

переходит в клетчаточные пространства шеи. Условной верхней границей средостения являет-

ся горизонтальная плоскость, проходящая по верхнему краю рукоятки грудины. Условная ли-

ния, проведенная от места прикрепления рукоятки грудины к ее телу по направлению к IV

грудному позвонку, делит средостение на верхнее и нижнее. Фронтальная плоскость, прове-

денная по задней стенке трахеи, делит верхнее средостение на передний и задний отделы. Сер-

дечная сумка делит нижнее средостение на передний, средний и нижний отделы (рис. 16.1).

В переднем отделе верхнего средостения располагаются проксимальные отделы трахеи, ви-

лочковая железа, дуга аорты и отходящие от нее ветви, верхний отдел верхней полой вены и ее

магистральные притоки. В заднем отделе располагается верхняя часть пищевода, симпатиче-

ские стволы, блуждающие нервы, грудной лимфатический проток. В переднем средостении ме-

жду перикардом и грудиной находятся дистальная часть вилочковой железы, жировая клетчат-

455

ка, лимфатические узлы. Среднее средостение содержит перикард, сердце, внутриперикарди-

альные отделы крупных сосудов, бифуркацию трахеи и главные бронхи, бифуркационные лим-

фатические узлы. В заднем средостении, ограниченном спереди бифуркацией трахеи и пери-

кардом, а сзади нижнегрудным отделом позвоночника, расположены пищевод, нисходящий

отдел грудной аорты, грудной лимфатический проток, симпатические и парасимпатические

(блуждающие) нервы, лимфатические узлы.

Методы исследования

Для диагностики заболеваний средостения (опухолей, кист, острого и хронического медиа-

стинита) используют те же инструментальные методы, которые применяют для диагностики

поражений органов, расположенных в этом пространстве. Они описаны в соответствующих

главах.

16.1. Повреждения средостения

Выделяют открытые и закрытые повреждения средостения и располо-

женных в нем органов.

Клиническая картина и диагностика. Клинические проявления зависят от

характера травмы и того, какой орган средостения поврежден, от интенсив-

ности внутреннего или наружного кровотечения. П р и закрытой трав-

м е практически всегда возникают кровоизлияния с формированием гема-

томы, которая может приводить к сдавлению жизненно важных органов

(прежде всего тонкостенных вен средостения). При разрыве пищевода, тра-

хеи и главных бронхов развиваются медиастинальная эмфизема, медиасти-

нит. Клинически эмфизема проявляется интенсивными болями за груди-

ной, характерной крепитацией в подкожной клетчатке передней поверхно-

сти шеи, лица, реже грудной

стенки.

Диагноз основывается на дан-

ных анамнеза (выяснение меха-

низма травмы), последователь-

ности развития симптомов и

данных объективного обследова-

ния, выявления симптомов, ха-

рактерных для поврежденного

органа. При рентгенологическом

исследовании видно смещение

средостения в ту или другую сто-

рону, расширение его тени, обу-

словленное кровоизлиянием.

Значительное просветление тени

средостения — рентгенологиче-

ский симптом медиастинальной

эмфиземы.

Открытые травмы

обычно сочетаются с поврежде-

нием органов средостения (что

сопровождается соответствую-

щей симптоматикой), а также

кровотечением, развитием пнев-

Рис. 16.1. Анатомия средостения (схематическое МОМедиастинума.

изображение). Лечение направлено прежде

1 - верхнее переднее средостение; 2 - заднее средосте-

ВСеГО На

НОрМЗЛИЗаЦИЮ фуНКЦИЙ

ние; 3 — переднее средостение; 4 — среднее средостение. ЖИЗНвННО ваЖНЫХ ОргаНОВ (СврД-

456

ца и легких). Проводят противошоковую терапию, при нарушении каркас-

ной функции грудной клетки применяют искусственную вентиляцию лег-

ких и различные методы фиксации. Показаниями к оперативному лечению

являются сдавление жизненно важных органов с резким нарушением их

функций, разрывы пищевода, трахеи, главных бронхов, крупных кровенос-

ных сосудов с продолжающимся кровотечением.

При открытых повреждениях показано хирургическое лечение. Выбор

метода операции зависит от характера повреждения того или иного органа,

степени инфицирования раны и общего состояния больного.

16.2. Воспалительные заболевания

16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

Острое гнойное воспаление клетчатки средостения протекает в большин-

стве случаев в виде некротизирующей быстро прогрессирующей флегмоны.

Этиология и патогенез. Эта форма острого медиастинита, возникающая

из острых гнойных очагов, расположенных на шее и голове, встречается

наиболее часто. Средний возраст заболевших составляет 32—36 лет, мужчи-

ны заболевают в 6 раз чаще, чем женщины. Причиной более чем в 50 % слу-

чаев является одонтогенная смешанная аэробно-анаэробная инфекция, ре-

же инфекция исходит из ретрофарингеальных абсцессов, ятрогенных повре-

ждений глотки, лимфаденита шейных лимфатических узлов и острого ти-

реоидита. Инфекция быстро спускается по фасциальным пространствам

шеи (преимущественно по висцеральному — позадипищеводному) в средо-

стение и вызывает тяжелое некротизирующее воспаление тканей последне-

го. Быстрое распространение инфекции на средостение происходит в силу

гравитации и градиента давления, возникающего вследствие присасываю-

щего действия дыхательных движений.

Нисходящий некротизирующий медиастинит отличается от других форм

острого медиастинита необычайно быстрым развитием воспалительного

процесса и тяжелого сепсиса, который может закончиться летальным исхо-

дом в течение 24—48 ч. Несмотря на агрессивное хирургическое вмешатель-

ство и современную антибиотикотерапию, летальность достигает 30 %.

Перфорация пищевода (повреждение инородным телом или инструмен-

том при диагностических и лечебных процедурах), несостоятельность швов

после операций на пищеводе могут также стать источниками нисходящей

инфекции средостения. Медиастинит, возникающий при этих обстоятель-

ствах, следует отличать от некротизирующего нисходящего медиастинита,

так как он составляет отдельную клиническую единицу и требует специаль-

ного алгоритма лечения.

Клиническая картина и диагностика. Характерными признаками нисхо-

дящего некротизирующего медиастинита являются высокая температура те-

ла, озноб, боли, локализованные на шее и в ротоглотке, нарушение дыха-

ния. Иногда наблюдаются покраснение и припухлость в подбородочной об-

ласти или на шее. Появление признаков воспаления вне ротовой полости

служит сигналом к началу немедленного хирургического лечения. Крепита-

ция в этой области может быть связана с анаэробной инфекцией или эмфи-

земой, обусловленной повреждением трахеи или пищевода. Затруднение

дыхания является признаком угрозы отека гортани, обструкции дыхатель-

ных путей.

При рентгенологическом исследовании отмечаются увеличение ретро-

457

висцерального (позадипищеводного) пространства, наличие жидкости или

отека в этой области, смещение трахеи кпереди, эмфизема средостения,

сглаживание лордоза в шейном отделе позвоночника. Для подтверждения

диагноза следует немедленно произвести компьютерную томографию. Об-

наружение отека тканей, скопления жидкости в средостении и в плевраль-

ной полости, эмфиземы средостения и шеи позволяет установить диагноз и

уточнить границы распространения инфекции.

Лечение. Быстрое распространение инфекции и возможность развития

сепсиса с летальным исходом в течение 24—48 ч обязывают начинать лече-

ние возможно раньше, даже при сомнениях в предположительном диагнозе.

Необходимо поддерживать нормальное дыхание, применять массивную ан-

тибиотикотерапию, показано раннее хирургическое вмешательство. При

отеке гортани и голосовых связок проходимость дыхательных путей обеспе-

чивают интубацией трахеи или трахеотомией. Для антибиотикотерапии эм-

пирически выбирают препараты широкого спектра действия, способные

эффективно подавлять развитие анаэробной и аэробной инфекции. После

определения чувствительности инфекции к антибиотикам назначают соот-

ветствующие препараты. Лечение рекомендуют начинать с пенициллина G

(бензилпенициллин) — 12—20 млн ЕД внутривенно или внутримышечно в

сочетани с клиндамицином (600—900 мг внутривенно со скоростью не более

30 мг в 1 мин) или метронидазолом. Хороший эффект наблюдается при со-

четании цефалоспоринов, карбопенемов.

Наиболее важным компонентом лечения является хирургическое вмеша-

тельство. Разрез производят по переднему краю m. sternocleidomastoideus.

Он позволяет вскрыть все три фасциальных пространства шеи. В процессе

операции иссекают нежизнеспособные ткани и дренируют полости. Из это-

го разреза хирург не может получить доступ к инфицированным тканям сре-

достения, поэтому рекомендуют во всех случаях дополнительно произво-

дить торакотомию (поперечную стернотомию) для вскрытия и дренирова-

ния гнойников. В последние годы для дренирования средостения использу-

ют вмешательства с помощью видеотехники. Наряду с хирургическим вме-

шательством применяют весь арсенал средств интенсивной терапии. Ле-

тальность при интенсивном лечении составляет 20—30 %

16.2.2. Послеоперационный медиастинит

Острый послеоперационный медиастинит наблюдается чаще после про-

дольной стернотомии, применяемой при операциях на сердце. Междуна-

родная статистика показывает, что частота его колеблется от 0,5 до 1,3 %, а

при трансплантации сердца до 2,5 %. Летальность при послеоперационном

медиастините достигает 35 %. Это осложнение увеличивает длительность

пребывания больного в стационаре и резко повышает стоимость лечения.

Возбудителями более чем в 50 % случаев являются Staphylococcus aureus,

Staphylococcus epidermidis, реже Pseudomonas, Enterobacter, Escherichia coli,

Serratia. Факторами риска развития медиастинита являются ожирение, пе-

ренесенные ранее операции на сердце, сердечная недостаточность, длитель-

ность искусственного кровообращения.

Клиническая картина и диагностика. Симптомами, которые позволяют

заподозрить послеоперационный медиастинит, являются усиливающиеся

болевые ощущения в области раны, смещение краев рассеченной грудины

при кашле или при пальпации, повышение температуры тела, одышка, по-

краснение и отечность краев раны. Они появляются обычно на 5—10-е сут-

458

ки после операции, но иногда и через несколько недель. Диагностика за-

трудняется тем, что повышение температуры тела, умеренный лейкоцитоз и

легкая подвижность краев грудины могут наблюдаться при других заболева-

ниях. Отсутствие изменений при компьютерной томографии не исключает

медиастинита. Обнаруженные при этом исследовании от;ек тканей средосте-

ния и небольшое количество жидкости являются основанием для предполо-

жительного диагноза медиастинита в 75 % случаев. Точность диагностики

повышается до 95 % при использовании сцинтиграфии с мечеными лейко-

цитами, которые концентрируются в зоне воспаления.

Лечение. Показано возможно раннее оперативное лечение. Часто произ-

водят резекцию грудины и удаление измененных тканей с одномоментным

закрытием раны лоскутами из больших грудных мышц, прямой мышцы жи-

вота или сальника. Использование для закрытия раны сальника, достаточно

большого размера, хорошо васкуляризированного, содержащего иммуно-

компетентные клетки, оказалось более успешным, чем использование

мышц. Метод позволил снизить летальность с 29 до 17 % (Lopez-Monjardin

и соавт.).

Успешно применяют также радикальное иссечение измененных тканей с

последующим открытым или закрытым дренированием, с промыванием ра-

ны растворами антибиотиков или антисептиков. При открытом дренирова-

нии эффективно тампонирование с мазями на гидрофильной основе (диок-

сидиновая мазь, левомиколь и др.). Некоторые авторы рекомендуют запол-

нять рану тампонами, содержащими сахар и мед, обладающими гиперосмо-

лярностью и бактерицидностью как мази. Рана быстро очищается, покры-

вается грануляциями.

Острый послеоперационный медиастинит может возникать вследствие

несостоятельности швов после резекции или перфорации пищевода, опера-

циях на бронхах и трахее. Диагностика его затруднена вследствие того, что

начальные симптомы медиастинита совпадают с симптомами, свойствен-

ными послеоперационному периоду. Однако необъяснимое ухудшение со-

стояния больного, повышение температуры тела и лейкоцитоза, боль в зад-

ней части спины вблизи позвоночника, одышка позволяют заподозрить раз-

витие медиастинита. Рентгенологическое и компьютерно-томографическое

исследования позволяют установить правильный диагноз.

При перфорации пищевода, трахеи и главных бронхов возникает медиа-

стинальная, а позднее и подкожная эмфизема. Газ в средостении или в под-

кожной клетчатке может быть признаком несостоятельности швов на брон-

хах, пищеводе или следствием развития газообразующей анаэробной флоры.

Рентгенологически выявляют расширение тени средостения, уровень

жидкости, реже — его просветление в связи с эмфиземой или скоплением

газа. При подозрении на наличие несостоятельности швов или перфорации

пищевода проводят рентгенологическое исследование с пероральным прие-

мом водорастворимого контрастного вещества, позволяющее выявить выхо-

ждение контраста за пределы органа, а также бронхоскопию, при которой в

большинстве случаев удается обнаружить дефект в стенке бронха. Наиболее

информативной является компьютерная томография грудной клетки, выяв-

ляющая изменения относительной рентгеновской плотности жировой клет-

чатки средостения, возникшие в связи с отеком, имбибицией гноем или

скоплением газа; кроме того, обнаруживаются изменения в окружающих

органах и тканях (эмпиема плевры, поддиафрагмальный абсцесс и т. д.).

Итак, при остром медиастините показано срочное оперативное лечение,

направленное прежде всего на устранение причины, вызвавшей данное ос-

ложнение.

459