Кузин М.И. (ред) Хирургические болезни

Подождите немного. Документ загружается.

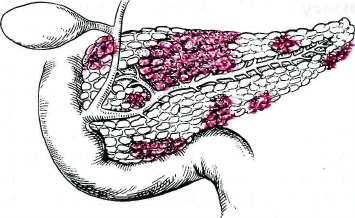

тита: геморрагический панкреатит с

очагами жирового некроза и жиро-

вой панкреонекроз с кровоизлия-

ниями (рис. 14.2).

В зависимости от распростра-

ненности процесса различают оча-

говый, субототальный и тотальный

панкреонекроз.

По клиническому течению выде-

ляют абортивное и прогрессирую-

щее течение болезни. По фазам те-

чения тяжелых форм острого пан-

Рис. 14.2. Острый смешанный — жировой и креатита выделяют период гемоди-

геморрагический - панкреатит. намических нарушений — панкреа-

тогенного шока, функциональной

недостаточности (дисфункции)

внутренних органов и период гнойных осложнений, наступающий через

10—15 дней.

Патологоанатомическая картина. При отечной форме панкреатита обна-

руживаются микроскопические очаги некроза. В связи с отеком поджелу-

дочная железа увеличивается в объеме. У большинства больных развитие

патологического процесса останавливается на этой стадии.

При прогрессирующем панкреатите развивается макроскопически замет-

ный жировой некроз. Поджелудочная железа в этих случаях становится

плотной, на разрезе имеет пестрый вид из-за множественных очагов некро-

за. Клеточные элементы в этих очагах не дифференцируются, вокруг них

наблюдается лейкоцитарная инфильтрация тканей, перифокальное асепти-

ческое воспаление. В очагах жирового некроза сальника, париетальной и

висцеральной брюшины, в предбрюшинной и подкожной жировой клетчат-

ки, плевры, перикарда образуются глыбки кальциевых мыл (кристаллы

жирных кислот). Они имеют мутный беловатый цвет (стеариновые бляшки).

Связывание кальция в очагах некроза приводит к снижению концентрации

его в крови. Имеется прямая зависимость между концентрацией кальция,

распространенностью жирового некроза и тяжестью состояния больного.

Вокруг поджелудочной железы имеется плотный инфильтрат, в который

нередко бывают вовлечены желудок, сальник, брыжейка поперечной обо-

дочной кишки, забрюшинная клетчатка. В брюшной полости обычно име-

ется мутный серозный экссудат, в плевральных полостях — сочувственный

плеврит с небольшим количеством серозного выпота.

При геморрагическом панкреонекрозе поджелудочная железа увеличена,

плотная, с очагами кровоизлияний вокруг мелких сосудов; в связи с обили-

ем кровоизлияний она становится багрово-черной. На разрезе выявляют че-

редование очагов некроза темно-красного цвета с участками жирового нек-

роза и неизмененной паренхимы, в брюшной полости — геморрагический

экссудат. Висцеральная и париетальная брюшина тусклые (асептический

перитонит). Тонкая и толстая кишка раздуты газом и скопившейся в про-

свете жидкостью. При таких изменениях нарушается защитный барьер сли-

зистой оболочки. Стенки кишечника становятся проницаемыми для бакте-

рий и эндотоксинов, что приводит к превращению асептического перито-

нита в распространенный гнойный. В дальнейшем, по мере прогрессирова-

ния заболевания, появляются обширные участки некроза поджелудочной

железы.

В стадии осложнений очаги некроза и экссудат инфицируются, развива-

410

ются перитонит, абсцессы или флегмона забрюшинной клетчатки, перито-

неальный сепсис. Позднее образуется одна или несколько ложных кист.

Инфицированные кисты содержат мутную бурого цвета жидкость, остатки

нерасплавленной омертвевшей ткани. При продолжающемся гнойном про-

цессе в парапанкреатической забрюшинной клетчатке формируются "до-

рожки некроза" в виде гнойных затеков, распространяющихся на жировую

ткань в корне брыжейки поперечной ободочной кишки и боковых каналов.

У погибших в течение 7 дней от начала болезни преобладают застойное пол-

нокровие и отек легких, дистрофия паренхиматозных органов. У погибших

позже указанного срока в 77 % преобладают гнойные осложнения.

Клиническая картина и диагностика. Клинические симптомы острого

панкреатита зависят от морфологической формы, периода развития и тяже-

сти синдрома системной реакции на воспаление. В начальном периоде за-

болевания (1—3-й сутки) как при отечной (абортивной) форме панкреатита,

так и при прогрессирующем панкреатите больные жалуются на резкие, по-

стоянные боли в эпигастральной области, иррадиирующие в спину (опоя-

сывающие боли), тошноту, многократную рвоту.

Боли могут локализоваться в правом или левом квадранте живота. Чет-

кой связи болей с локализацией процесса в поджелудочной железе нет.

Иногда боли распространяются по всему животу. При алкогольном пан-

креатите боли возникают через 12—48 ч после опьянения. При билиарном

панкретите (холецистопанкреатит) боли возникают после обильной еды. В

редких случаях острый панкреатит протекает без болей, но с резко выражен-

ным синдромом системной реакции, проявляющимся гипотензией, гипок-

сией, тахикардией, дыхательной недостаточностью, нарушением сознания.

При таком течении болезни диагностировать острый панкреатит можно с

помощью УЗИ, компьютерной томографии, лабораторных тестов.

В ранние сроки от начала заболевания объективные данные очень скуд-

ные, особенно при отечной форме: бледность кожных покровов, легкая

желтушность склер (при билиарном панкреатите), легкий цианоз. Пульс

может быть нормальным или ускоренным, температура тела нормальная.

После инфицирования очагов некроза она повышается, как при всяком

гнойном процессе.

Живот обычно мягкий, все отделы участвуют в акте дыхания, иногда от-

мечают некоторое вздутие живота. Симптом Щеткина—Блюмберга отрица-

тельный. Примерно у 1—2 % тяжелобольных на левой боковой стенке жи-

вота появляются синюшные, иногда с желтоватым оттенком пятна (сим-

птом Грея Тернера) и следы рассасывания кровоизлияний в области подже-

лудочной железы и забрюшинной клетчатки, свидетельствующие о гемор-

рагическом панкреатите. Такие же пятна могут наблюдаться в области пупка

(симптом Куллена). Перкуторно определяется высокий тимпанит над всей

поверхностью живота — парез кишечника возникает вследствие раздраже-

ния или флегмоны забрюшинной клетчатки или сопутствующего перитони-

та. При скоплении значительного количества экссудата в брюшной полости

отмечается притупление перкуторного звука в отлогих частях живота, легче

выявляющееся в положении больного на боку.

При пальпации живота отмечают болезненность в эпигастральной облас-

ти. Напряжения мышц живота в начальном периоде развития панкреатита

нет. Лишь иногда отмечают резистентность и болезненность в эпигастрии в

зоне расположения поджелудочной железы (симптом Керте). Пальпация в

левом реберно-позвоночном углу (проекция хвоста поджелудочной железы)

часто бывает болезненной (симптом Мейо-Робсона). При жировом некрозе

поджелудочной железы рано образуется воспалительный инфильтрат. Его

411

можно определить при пальпации эпигастральной области. В связи с паре-

зом и вздутием поперечной ободочной кишки или наличием инфильтрата

не удается четко определить пульсацию брюшной аорты (симптом Воскре-

сенского). Перистальтические шумы уже в самом начале развития панкреа-

тита ослаблены, исчезают по мере прогрессирования патологического про-

цесса и появления перитонита. При перкуссии и аускультации грудной

клетки у ряда больных выявляется сочувственный выпот в левой плевраль-

ной полости.

При очень тяжело протекающем панкреатите развивается синдром сис-

темного ответа на воспаление, нарушаются функции жизненно важных ор-

ганов, возникает дыхательная недостаточность, проявляющаяся увеличени-

ем частоты дыхания, респираторным дистресс-синдромом взрослых (интер-

стициальный отек легких, накопление транссудата в плевральных полос-

тях), сердечно-сосудистая недостаточность (гипотензия, частый нитевид-

ный пульс, цианоз кожных покровов и слизистых оболочек, уменьшение

ОЦК, ЦВД, минутного и ударного объема сердца, признаки ишемии мио-

карда на ЭКГ), печеночная, почечная и гастроинтестинальная недостаточ-

ность (динамическая кишечная непроходимость, геморрагический гастрит).

У большинства больных наблюдают расстройство психики: возбуждение,

спутанное сознание, степень нарушения которого целесообразно опреде-

лять по баллам шкалы Глазго.

Функциональные нарушения печени обычно проявляются желтушной

окраской кожных покровов. При стойкой обтурации общего желчного про-

тока возникает механическая желтуха с повышением уровня билирубина,

трансаминаз, увеличением печени. Для острого панкреатита характерно по-

вышение амилазы и липазы в сыворотке крови. Значительно увеличивается

концентрация амилазы (диастазы) в моче, в экссудате брюшной и плевраль-

ной полостей. При тотальном панкреонекрозе уровень амилазы снижается.

Более специфичным исследованием для ранней диагностики панкреатита

является определение трипсина в сыворотке крови, а-химотрипсина, эла-

стазы, карбоксипептидазы и особенно фосфолипазы А, играющей ключе-

вую роль в развитии панкреонекроза. Однако сложность их определения

сдерживает широкое распространение указанных методов.

Кислотно-основное состояние претерпевает сдвиг к ацидозу, на фоне ко-

торого увеличивается поступление внутриклеточного калия в кровь при од-

новременном уменьшении выделения его почками. Развивается опасная для

организма гиперкалиемия. Снижение содержания кальция в крови свиде-

тельствует о прогрессировании жирового некроза, о связывании кальция

жирными кислотами, высвобождающимися в результате воздействия липа-

зы на жировую клетчатку в очагах некроза. Мелкие очаги стеатонекроза воз-

никают на сальнике, париетальной и висцеральной брюшине ("стеариновые

пятна"). Содержание кальция ниже 2 ммоль/л (норма 2,10—2,65 ммоль/л,

или 8,4—10,6 мг/дл) является прогностически неблагоприятным показа-

телем.

Диагностика острого панкреатита основывается на данных анамнеза (по-

явление резких болей в животе после обильной еды, приема алкоголя или

обострения хронического калькулезного холецистита), данных физикально-

го, инструментальных и лабораторных исследований.

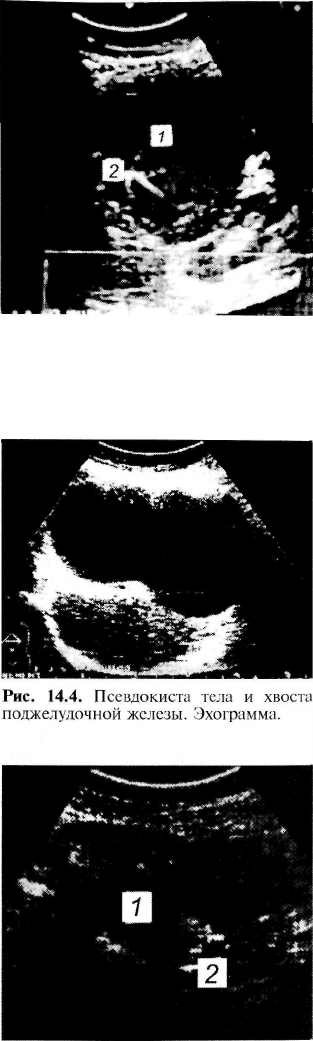

Ультразвуковое исследование. Значительную помощь в диаг-

ностике оказывает УЗИ, позволяющее установить этиологические факторы

(холецисто- и холедохолитиаз), выявить отек и увеличение размеров подже-

лудочной железы, скопление газа и жидкости в раздутых петлях кишечника.

Признаками отека поджелудочной железы являются увеличение ее объема,

412

снижение эхогенности ткани железы и

уменьшение степени отражения сигна-

ла. При некрозе поджелудочной железы

выявляют нерезко ограниченные участ-

ки пониженной эхогенности или пол-

ного отсутствия эхосигнала. Распро-

странение некроза за пределы поджелу-

дочной железы ("дорожки некроза"), а

также абсцессы и ложные кисты могут

быть с большой точностью визуализи-

рованы при ультразвуковом исследова-

нии (рис. 14.3; 14.4; 14.5). К сожале-

нию, возможности УЗИ нередко огра-

ничены в связи с расположением перед

поджелудочной железой раздутого газом

и жидкостью, кишечника, закрывающего

железу.

Компьютерная томография

является более точным методом диагно-

стики острого панкреатита по сравне-

нию с УЗИ. Для проведения ее нет по-

мех. Достоверность диагностики увели-

чивается при интравенозном или перо-

ральном усилении контрастным мате-

риалом. Компьютерная томография с

усилением позволяет более четко вы-

явить диффузное или локальное увели-

чение размеров железы, отек, очаги нек-

роза, скопление жидкости, изменения в

парапанкреатической клетчатке, "до-

рожки некроза" за пределами поджелу-

дочной железы, а также осложнения в

виде абсцессов и кист.

Магнитно-резонансная то-

мография — более совершенный ме-

тод диагностики. Она дает информа-

цию, аналогичную получаемой при ком-

пьютерной томографии.

Рентгенологическое иссле-

дование позволяет выявить патологи-

ческие изменения в брюшной полости у

большинства больных: изолированную

дилатацию поперечной ободочной киш-

ки, сегментов тощей и двенадцатиперст-

ной кишки, прилежащих к поджелудоч-

ной железе, иногда рентгеноконтраст-

ные конкременты в желчных путях, в

протоке поджелудочной железы или от-

ложения кальция в ее паренхиме (пре-

имущественно при алкогольном пан-

креатите). При объемных процессах в

поджелудочной железе (ложные кисты,

воспалительные инфильтраты, абсцес-

Рис. 14.3. Киста поджелудочной же-

лезы.

1 — цистаденома; 2 — кончик иглы в

просвете. Эхограмма.

Рис. 14.5. Абсцесс поджелудочной же-

лезы. Эхограмма.

1 — цистаденома; 2 — кончик иглы в

просвете. Эхограмма.

413

сы) наблюдается изменение расположения (оттеснение в стороны) желудка

и двенадцатиперстной кишки. При рентгенологическом исследовании вы-

являются признаки паралитической непроходимости кишечника, выпот в

плевральной полости, дисковидные ателектазы базальных отделов легких,

часто сопутствующие острому панкреатиту. Исследование желудка и ки-

шечника с контрастным веществом в остром периоде заболевания противо-

показано.

Эзофагогастродуоденоскопию выполняют при желудочно-ки-

шечном кровотечении из острых эрозий и язв, являющихся осложнениями

острого (чаще всего деструктивного) панкреатита. Ретроградная панкреато-

холангиография при остром панкреатите противопоказана, так как при этой

процедуре дополнительно повышается давление в главном протоке подже-

лудочной железы.

Лапароскопия показана при неясном диагнозе, при необходимости

лапароскопической установки дренажей для лечения острого панкреатита.

Лапароскопия позволяет увидеть очаги стеатонекроза (стеариновые пятна),

вспалительные изменения брюшины, желчного пузыря, проникнуть в по-

лость малого сальника и осмотреть поджелудочную железу, установить дре-

нажи для оттока экссудата и промывания полости малого сальника. При не-

возможности воспользоваться лапароскопией для взятия перитонеального

экссудата и проведения диагностического лаважа можно ввести в брюшную

полость так называемый "шарящий" катетер через прокол в брюшной стен-

ке (лапароцентез).

Электрокардиография необходима во всех случаях как для дифференци-

альной диагностики с острым инфарктом миокарда, так и для оценки со-

стояния сердечной деятельности в процессе развития заболевания.

Для оценки состояния больных и для прогнозирования исхода болезни

предложен ряд тестов и критериев, основанных на показателях нарушения

физиологических функций и данных лабораторных исследований. Даже

одно определение количества секвестрируемой жидкости (количество вве-

денной жидкости минус количество выделенной мочи) имеет значение

для определения тяжести болезни. Если секвестрация жидкости, превы-

шающая 2 л в день, сохранится в течение 2 дней, то имеются основания

считать панкреатит тяжелым, угрожающим жизни больного. Если этот по-

казатель меньше, то панкреатит можно считать среднетяжелым или лег-

ким. Часто используют для прогноза и оценки тяжести острого панкреа-

тита критерии Ренсона. Такими критериями в начале болезни являются

возраст (более 55 лет), лейкоцитоз свыше 16 000, глюкоза крови свыше

200 мг %, трансаминаза (ACT) свыше 250, лактатдегидрогеназа сыворотки

свыше 350 и.е./л. Критериями, которые развиваются в течение 24 ч, явля-

ются: снижение гематокрита более чем на 10 %, нарастание мочевины

крови более 8 мг%, снижение кальция до уровня менее 8 мг/л, р0

2

арте-

риальной крови менее 60 мм рт.ст., дефицит оснований свыше 4 мэкв/л,

определяемая секвестрация жидкости более 600 мл. Морбидность и ле-

тальность коррелируют с числом выявленных критериев. Вероятность ле-

тального исхода при наличии 0—2 критериев равна 2 %, при 3—4 крите-

риях — 15 %, при 5—6 критериях — 40 % и при 7—8 критериях — до 100 %.

Более сложной, но зато более универсальной является шкала АРАСНЕ-П

(аббревиатура от английского — Acute Physiology Assessment and Chronic

Health Evaluation). Оценка состояния больного производится по тяжести

нарушений физиологических функций, хронических заболеваний, возрас-

та пациента. Выявленные баллы позволяют объективно и наглядно опре-

делить тяжесть заболевания, эффективность проводимых лечебных меро-

414

приятии, сравнить достоинства и недостатки разных методов лечения в

сопоставимых по тяжести группах больных.

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику необ-

ходимо проводить прежде всего с тромбозом мезентериальных сосудов, так

как при этом заболевании внезапные резкие боли, шоковое состояние при

мягком животе и нормальной температуре тела могут напоминать острый

панкреатит. Паралитическая непроходимость кишечника и перитонит

встречаются при обоих заболеваниях. При неясном диагнозе целесообразно

проведение верхней мезентерикографии.

Инфаркт миокарда по клиническим данным трудно дифференцировать

от острого панкреатита, так как в острой фазе панкреатита иногда возни-

кают изменения ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда. Как в случае

мезентериального инфаркта кишечника, так и при инфаркте миокарда

ультразвуковое исследование помогает дифференцировать эти заболева-

ния. Острый холецистит и его осложнения можно сравнительно легко от-

личить по типичной клинической картине и ультразвуковой симптомати-

ке. Острый панкреатит необходимо дифференцировать от прободной язвы

желудка и двенадцатиперстной кишки, странгуляционной тонкокишеч-

ной непроходимости, расслаивающей аневризмы аорты, почечной ко-

лики.

Осложнения. Острый панкреатит может сопровождаться многочис-

ленными осложнениями. Наиболее тяжелыми из них являются:

1) гиповолемический шок;

2) полиорганная, в том числе острая почечная, недостаточность, появ-

ляющаяся вследствие прогрессирования синдрома системной реакции на

воспаление и развитие шока;

3) плевролегочные осложнения, проявляющиеся дыхательной недоста-

точностью в связи с развитием шокового легкого, экссудативного плеврита,

ателектаза базальных отделов легких, высокого стояния диафрагмы;

4) печеночная недостаточность (от легкой желтухи до тяжелого острого

токсического гепатита, развивающегося вследствие перенесенного шока и

влияния токсичных ферментов и белковых субстанций); этому способству-

ют заболевание желчных путей и сопутствующий им холангит;

5) абсцессы поджелудочной железы и экстрапанкреатические абсцессы в

забрюшинной клетчатке, появление которых обусловлено инфекцией, легко

развивающейся в очагах некроза;

6) наружные панкреатические свищи чаще образуются на месте стояния

дренажей или послеоперационной раны; внутренние свищи обычно откры-

ваются в желудок, двенадцатиперстную, тонкую и толстую кишку;

7) распространенный гнойный перитонит возникает при прорыве пара-

панкреатического гнойника в свободную брюшную полость или транслока-

ции бактерий из кишечника в свободную брюшную полость, асептический

панкреатогенный перитонит становится гнойным;

8) кровотечения, возникающие вследствие аррозии сосудов (кровь из

брюшной полости выделяется наружу через рану или по каналу дренажа).

Внутренние кровотечения чаще всего являются следствием эрозивного га-

стрита, стрессовой язвы, синдрома Мэллори—Вейса, а также в связи с на-

рушениями в системе гемостаза (коагулопатия потребления).

К поздним осложнениям панкреонекроза относятся псевдокисты. Нек-

ротизированная ткань поджелудочной железы при обширном некрозе не

рассасывается полностью. Она инкапсулируется и превращается в пост-

некротическую псевдокисту благодаря формированию соединитель-

нотканной капсулы вокруг очага некроза. Содержимое кисты может быть

415

стерильным или гнойным. Иногда происходит спонтанное рассасывание

кист (чаще всего при ее сообщении с выводными протоками поджелудоч-

ной железы).

Лечение. Программа лечения острого панкреатита должна быть построена

с учетом этиологии заболевания, степени его тяжести и клинического тече-

ния. Больному необходимо наблюдение хирурга и реаниматолога, которые

вместе решают сложные вопросы лечения.

Первоочередной задачей является снятие боли и спазма сфинктера Одди.

С этой целью назначают ненаркотические анальгетики, спазмолитики, хо-

линолитики. При твердой уверенности в диагнозе допустимо введение и

наркотических анальгетиков. Применение препаратов морфинного ряда,

вызывающих спазм сфинктера Одди, недопустимо. Для обезболивания вво-

дят также внутривенно капельно глюкозо-новокаиновую смесь (10 мл 1 %

раствора новокаина и 400 мл 5 % раствора глюкозы). Наилучшее обезболи-

вающее действие оказывает перидуральная анестезия.

Одной из основных задач в комплексном лечении острого панкреатита

является угнетение внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Для предотвращения гормональной стимуляции экзокринной функции

железы необходимо полностью исключить прием пищи через рот. Пока-

зана также постоянная аспирация содержимого желудка через назогаст-

ральный зонд. Важную роль в лечении панкреатита отводят угнетению

секреторной функции желудка с помощью блокаторов Н

2

-гистаминовых

рецепторов, антацидов, антихолинергических препаратов (гастроцепин,

атропин).

Более эффективными средствами подавления экзокринной функции

поджелудочной железы являются цитостатики (5-фторурацил, циклофос-

фан), синтетические нейропептиды (даларгин), синтетические аналоги со-

матостатина (сандостатин, стиламин, октэтрид). Последняя группа препара-

тов в настоящее время используется редко, так как они не имеют сущест-

венных преимуществ перед указанными выше средствами и весьма дорого-

стоящи.

Для борьбы с ферментной токсемией в первой фазе острого панкреатита

используют ингибиторы протеаз (трасилол, контрикал, гордокс и др.). Эти

препараты ингибируют протеолитические ферменты и калликреин и тем са-

мым уменьшают интоксикацию. В последние годы эффективность и целе-

сообразность применения их ставятся под сомнение. В поздней фазе разви-

тия острого панкреатита применение их нецелесообразно. Влияние этих

препаратов на внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы

минимальное. Довольно эффективным способом уменьшения ферментной

токсемии является переливание свежезамороженной плазмы, содержащей

естественные антиферментные вещества, в частности, ингибиторы трипси-

на, химотрипсина.

Для коррекции ОЦК внутривенно вводят растворы коллоидных и кри-

сталлоидных растворов под контролем уровня центрального венозного дав-

ления и почасового диуреза. Соотношение коллоидных и кристаллоидных

растворов должно быть примерно 1:1. Крупномолекулярные растворы (по-

лиглюкин, желатиноль, реомакродекс, альбумин и т. п.) увеличивают онко-

тическое давление крови, способствуя удержанию жидкости в сосудистом

русле, что очень важно для устранения обезвоживания организма и повы-

шения ОЦК. Кроме того, они связывают циркулирующие в крови токси-

чные продукты, оказывая тем самым и дезинтоксикационное действие.

Кристаллоидные растворы (изотонический раствор натрия хлорида, 5 %

раствор глюкозы, ацесоль, трисамин и т. п.), содержащие важнейшие элек-

416

тролиты — калий, натрий, хлор, кальций, вводят внутривенно капельно под

контролем ионограммы крови и показателей кислотно-основного со-

стояния.

Парентеральное питание является обязательным компонентом лечения,

так как питание через рот прекращают на 3—5 дней. Энергетические по-

требности организма больного (30 калорий в день на 1 кг массы тела с по-

следующим повышением до 60 калорий на 1 кг массы тела в день) обеспе-

чивают, вводя концентрированные растворы глюкозы с инсулином, белко-

вые гидролизаты, растворы аминокислот. Наибольшей энергетической цен-

ностью обладают жировые эмульсии (интралипид, липофундин). Эти пре-

параты применяют не только для восстановления энергетических расходов

организма, но и для стабилизации мембран клеток поджелудочной железы,

что уменьшает повреждение их ферментами и активными кислородными

радикалами.

Для дезинтоксикации часто применяют форсированный диурез. После

нормализации объема циркулирующей крови с помощью инфузионной те-

рапии вводят мочегонные препараты (лазикс, фуросемид). При этом с мо-

чой элиминируются токсины, продукты распада белков, ферменты. При тя-

желой интоксикации прибегают к плазмо- и лимфосорбции, плазмаферезу.

Применение этих процедур сдерживается высокой стоимостью, иногда тя-

желыми сопутствующими реакциями и большими затратами времени. Су-

щественного влияния на частоту летальных исходов экстракорпоральные

методы детоксикации в сравнимых группах больных не оказывают.

Перитонеальный лаваж применяют не только для диагностики, но и для

лечения панкреонекроза (чаще всего, геморрагического). При этом из

брюшной полости удаляют экссудат, богатый протеолитическими и липо-

литическими ферментами, цитокинами, кининами и другими токсичными

субстанциями, продуктами расплавленных некротизированных тканей. Пе-

ритонеальный лаваж предупреждает всасывание токсичных продуктов и

уменьшает действие токсинов на паренхиматозные органы.

Для проведения перитонеального лаважа под контролем лапароскопа

устанавливают дренажи в верхнем этаже брюшной полости, в полости ма-

лого таза и правом боковом канале. По верхним дренажам раствор вводят в

брюшную полость, через нижние — жидкость выделяется наружу. При этом

необходимо следить за балансом вводимой и выводимой жидкости, контро-

лировать ЦВД, предусмотреть возможные легочные осложнения.

Для улучшения микроциркуляции, в том числе в поджелудочной железе,

вводят реополиглюкин, небольшие дозы гепарина, применяют управляемую

гемодилюцию.

Устранение этиологической причины острого панкреатита возможно при

билиарном панкреатите, когда развитие его связано с заболеванием желч-

ного пузыря и внепеченочных желчных протоков, т. е. при билиопанкреа-

тическом рефлюксе. Если при ультразвуковом исследовании обнаруживают

желчнокаменную болезнь с расширением желчных протоков вследствие за-

стоя желчи или конкремента в терминальном отделе общего желчного про-

тока либо в области большого сосочка двенадцатиперстной кишки, то не-

обходимы срочная эндоскопическая папиллотомия и удаление конкремента

из общего желчного протока и большого дуоденального сосочка. При меха-

нической желтухе и выраженной дилатации желчного пузыря выполняют

холецистостомию под контролем ультразвукового исследования или лапа-

роскопии. Холецистэктомию при сочетанной желчнокаменной болезни осу-

ществляют после стихания явлений острого панкреатита.

Антибактериальную терапию при панкреонекрозе проводят как для про-

27 - 2375

417

филактики инфицирования очагов некроза, так и для лечения уже разви-

вающейся инфекции. Предпочтение отдают антибиотикам широкого спек-

тра действия (цефалоспорины 3—4-го поколения, карбопенемы, аминогли-

козиды), подавляющим развитие грамположительной и грамотрицательной

микрофлоры. Обязательным компонентом антибактериальной терапии яв-

ляется введение метронидазола (флагил), который избирательно воздейст-

вует на неклостридиальную микробную флору. С этой же целью применяют

лаваж тонкой кишки с помощью назоинтестинального зонда, вводимого в

просвет кишечника с помощью эндоскопа. Кишку промывают охлажден-

ным изотоническим раствором. Данная методика позволяет аспирировать

содержимое кишечника, уменьшить число микробных тел в содержимом,

снизить давление в кишечнике, уменьшить вероятность транслокации бак-

терий и эндотоксинов в брюшную полость, активизировать перистальтику.

Почечная и дыхательная недостаточность часто сопровождают тяжело

протекающий панкреатит. При скоплении экссудата в плевральной полости

необходимы срочная пункция и удаление экссудата с обязательным опреде-

лением в нем ферментов поджелудочной железы, белка, микрофлоры. При

дыхательной недостаточности, вызванной другими причинами (респиратор-

ный дистресс-синдром взрослых, шоковое легкое), необходимо в ранние

сроки перевести больного на искусственную вентиляцию легких с создани-

ем небольшого положительного давления на выдохе. При почечной недос-

таточности (анурия, высокое содержание креатинина и мочевины в крови)

показан гемодиализ в возможно ранние сроки.

Несмотря на успехи интенсивной терапии в лечении острого деструктив-

ного панкреатита, тяжелые формы заболевания часто заканчиваются ле-

тально. Поэтому при определенных условиях возникает необходимость в

хирургическом вмешательстве, которое является лишь дополняющим лечеб-

ным мероприятием.

Показаниями к оперативному лечению являются: 1) неуверенность в ди-

агнозе; 2) лечение вторичной инфекции (сочетание острого панкреатита с

деструктивным холециститом, инфицирование некротической ткани желе-

зы, гнойники в забрюшинной клетчатке, распространенный гнойный пери-

тонит, абсцессы в брюшной полости, если невозможно лечение чрескож-

ным дренированием под контролем УЗИ); 3) прогрессирующее ухудшение

состояния больного, несмотря на адекватное интенсивное лечение (в том

числе при безуспешности лапароскопического лаважа брюшной полости),

массивные аррозивные кровотечения.

Целью хирургического лечения является удаление инфицированных

некротизированных участков ткани до развития нагноения, оптимальное

дренирование брюшной полости для лечения перитонита или удаления

жидкости, содержащей большое количество ферментов поджелудочной

железы. В последнем случае в сальниковую сумку, по ходу поджелудочной

железы и в забрюшинную клетчатку (при ее поражении) вводят перфори-

рованные дренажные трубки, удаляя не только экссудат и содержащиеся

в нем ферменты, но и образовавшийся в результате расплавления тканей

детрит. Трубки выводят наружу через боковые отделы живота. Одну или

две трубки устанавливают в полости малого таза. В течение суток через

них вводят до 10 л раствора, содержащего 5,6 г натрия хлорида, 5,09 г лак-

тата натрия, 0,52 г кальция хлорида, 0,15 г магния хлорида, 15 г глюкозы,

до 1000 мл дистиллированной воды (осмолярность раствора 360 мосм/л).

К раствору можно добавлять антибиотики по показаниям.

При выраженном множественном очаговом панкреонекрозе в сочетании

с перитонитом прибегают к поэтапной некрэктомии, т. е. программирован-

ие

ной ревизии и промывании брюшной полости. Рану при этом способе не

закрывают наглухо, чтобы создать условия для оттока перитонеального экс-

судата в повязку. В зависимости от состояния больного и данных инстру-

ментальных методов исследования (УЗИ или КТ) через 1—2 дня рану рас-

крывают, проводят ревизию с удалением очагов некроза и повторным про-

мыванием брюшной полости.

При очаговом панкреонекрозе в области хвоста поджелудочной железы

и безуспешности комплексного интенсивного лечения возможно проведе-

ние дистальной резекции железы. В редких случаях, при тотальном пан-

креонекрозе, раньше производили тотальную или субтотальную панкреат-

эктомию. Однако эта операция является весьма травматичной, сопровожда-

ется высокой послеоперационной летальностью, поэтому от этого вида вме-

шательства отказались.

В последние годы в клиническую практику внедрены малоинвазивные

методы "закрытого" лечения панкреонекроза и его осложнений. Различ-

ные оперативные пособия, выполнявшиеся ранее с помощью широкой ла-

паротомии (холецистостомия, дренирование сальниковой сумки, брюш-

ной полости, забрюшинной клетчатки, дренирование абсцессов и ложных

кист), можно производить чрескожно под контролем ультразвукового ис-

следования или компьютерной томографии. Через установленные таким

способом дренажи можно аспирировать содержимое гнойных полостей и

кист, промывать полости и вводить антибактериальные препараты. Дан-

ная методика менее травматична, легче переносится больными, сопрово-

ждается меньшим числом осложнений и более низкой послеоперацион-

ной летальностью.

Наиболее благоприятной в прогностическом плане является отечная

форма острого панкреатита, при которой проводят комплексное медика-

ментозное лечение по указанным выше принципам. Средние показатели ле-

тальности составляют доли процента. При панкреонекрозе, особенно при

его гнойных осложнениях, летальность достигает 20—40 % и более. При ис-

пользовании малоинвазивных технологий удается снизить показатели ле-

тальности до 10 % и ниже.

14.4. Хронический панкреатит

Хронический панкреатит является довольно распространенным заболе-

ванием, которое проявляется постоянными или периодически возникаю-

щими болями и признаками экзокринной и эндокринной недостаточности.

Для него характерны необратимые патологические изменения паренхимы

поджелудочной железы — сморщивание ее, местами исчезновение ацину-

сов, пролиферативный фиброз, а также стриктура потока, формирование

конкрементов в нем или в ткани железы. Он может протекать с минималь-

ными клиническими проявлениями или под маской других болезней орга-

нов брюшной полости (хронический холецистит, дискинезия желчных пу-

тей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, грыжа пище-

водного отверстия диафрагмы). Вследствие этого установить истинную час-

тоту данного заболевания не представляется возможным.

Классификация. К настоящему времени предложено множество класси-

фикаций хронического панкреатита и его осложнений. Это свидетельствует

лишь о том, что до сих пор не создана ни одна универсальная схема клини-

ко-морфологического подразделения различных вариантов течения данного

недуга.

27*

419