Кобляков А.И. (ред.) Лабораторный практикум по текстильному материаловедению

Подождите немного. Документ загружается.

установлен в опорном кольце 6. Опорное кольцо можно поворачивать на 45°

к горизонтали. Кран 8 регулирует подачу воды из водопровода в сосуд 1.

Перед началом работы на приборе краном 8 регулируют скорость подачи

воды в сосуд 1. Для этого при закрытом кране 8 наполняют сосуд водой до

уровня верхнего конца сливной трубки 9. Затем открывают кран 3 и краном

8 регулируют подачу воды таким образом, чтобы данный уровень воды под-

держивался постоянным, а избыток воды успевал вытекать через трубку 9,

не переполняя сосуд.

Испытуемую пробу размером 250X250 мм укрепляют лицевой стороной

вверх на водосборнике 7 с помощью резинового кольца, устанавливают ее под

углом 45° к горизонтали и полностью открывают кран 3. Дождевание пробы

осуществляется в течение 60 с. После этого кран 3 закрывают, пробу сни-

мают с водосборника, а прошедшую через пробу и собравшуюся в водо-

сборнике воду сливают в мензурку для измерения ее объема. По формуле

(9.2) рассчитывают коэффициент водопроницаемости.

Определение водоупорности тканей на пенетрометре. Пенетрометр

(рис. 9.6) состоит из сосуда /, воронки 6 и манометрической трубки 9, со-

единенных по принципу сообщающихся сосудов.

Перед проведением испытаний сосуд 1 наполняют до верха водой, и пе-

ремещая его по направляющей 3, устанавливают в крайнее верхнее положе-

ние. При открывании кранов 2 и 4 вода начинает вытекать из сосуда и на-

полнять воронку 6 и трубку 9. Кран 4 служит для подачи воды в воронку и

манометр, а краном 2 регулируют скорость истечения воды. Скорость истече-

ния воды устанавливают равной 1 см/с, что обеспечивает увеличение давле-

ния в манометрической трубке со скоростью 5886 Па/мин (600 мм вод. ст./мин)

в соответствии с ГОСТ 3816—81.

Испытания проводят следующим образом. Открыв кран 4, наполняют во-

ронку водой, после чего кран 4 закрывают. Воронку покрывают испытуемой

пробой 7 (лицевой стороной вниз), которую закрепляют с помощью прижим-

ного кольца 8. Затем вновь открывают кран 4. При этом вода начинает выте-

кать из сосуда 1 и давление ее на испытуемую пробу постепенно увеличи-

вается. В момент промокания пробы (появление на поверхности пробы

третьей капли воды) отмечают давление по манометру. Это давление и при-

нимают за характеристику водоупорности.

После испытания кран 4 закрывают, а воду из воронки и манометра спу-

скают с помощью крана 5.

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать: определение терминов — водопроницаемости, коэф-

фициента водопроницаемости, водоупорности; описание методов определения

водопроницаемости и водоупорности тканей, а также принципиальные схемы

используемых для этого приборов; результаты оценки водопроницаемости и

водоупорности тканей (формы 9.6 и 9.7), их анализ.

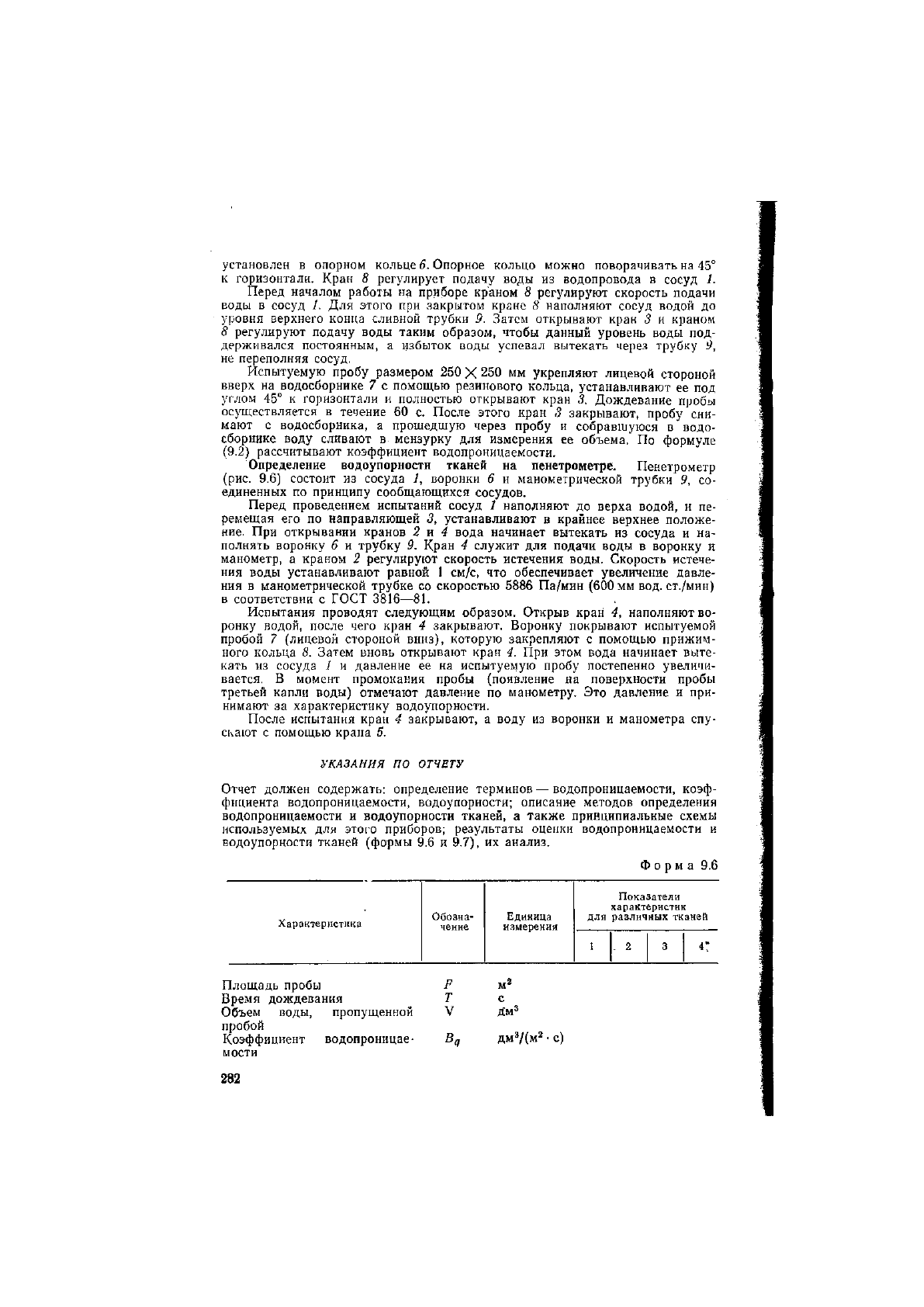

Форма 9.6

Характеристика

Обозна-

чение

Единица

измерения

Показатели

характеристик

для различных тканей

Обозна-

чение

Единица

измерения

1 . 2 3 4*

Площадь пробы

F м

2

Время дождевания

Т с

Объем воды, пропущенной

V

Дм

3

пробой

дм

3

/(м

2

Коэффициент водопроницае-

B

q

дм

3

/(м

2

мости

282

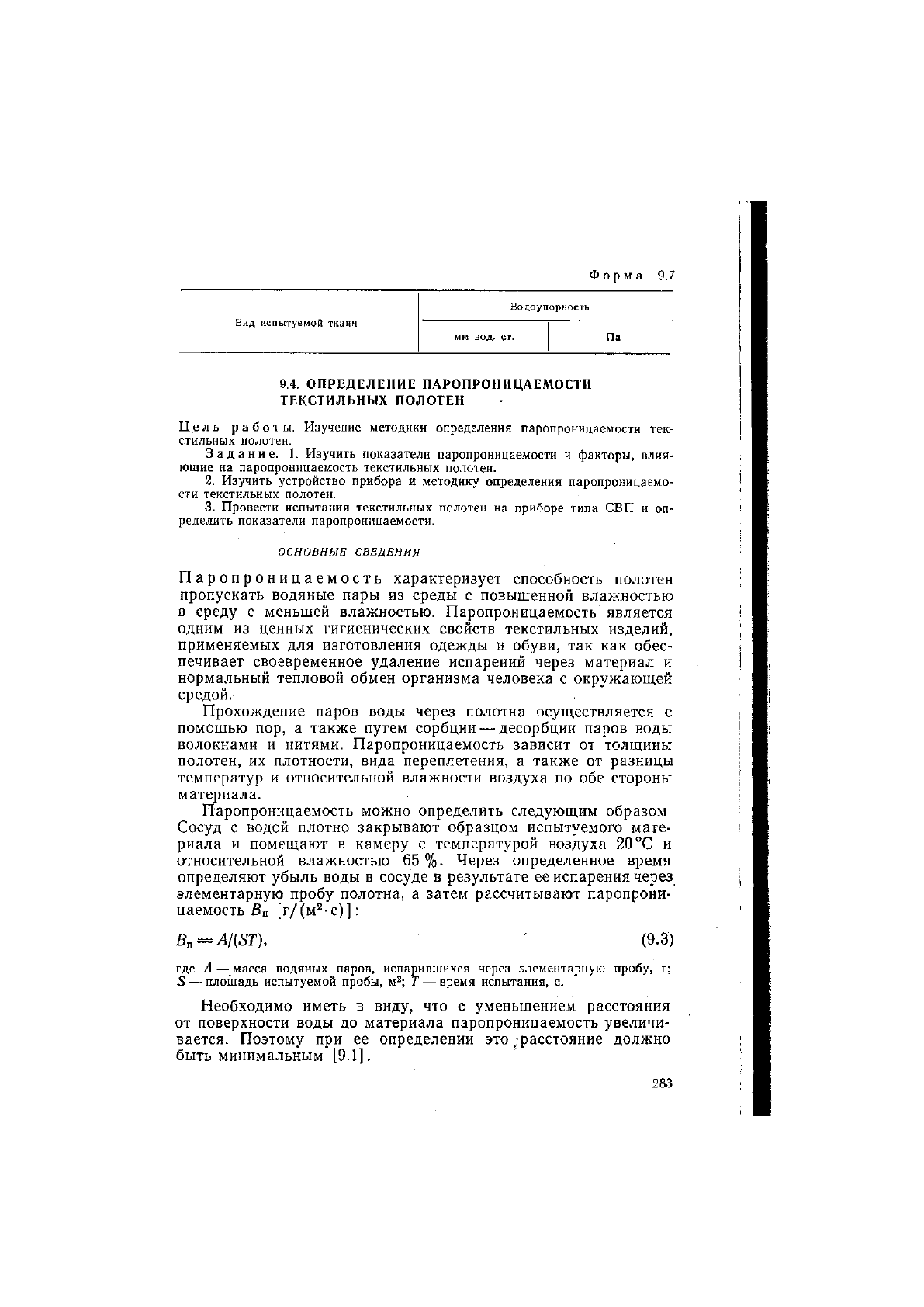

Форма 9.7

Вид испытуемой ткани

Водоупорность

Вид испытуемой ткани

мм вод. ст.

Па

9.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

Цель работы. Изучение методики определения паропроницаемости тек-

стильных полотен.

Задание. 1. Изучить показатели паропроницаемости и факторы, влия-

ющие на паропроницаемость текстильных полотен.

2. Изучить устройство прибора и методику определения паропроницаемо-

сти текстильных полотен.

3. Провести испытания текстильных полотен на приборе типа СВП и оп-

ределить показатели паропроницаемости.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Паропроницаемость характеризует способность полотен

пропускать водяные пары из среды с повышенной влажностью

в среду с меньшей влажностью. Паропроницаемость является

одним из ценных гигиенических свойств текстильных изделий,

применяемых для изготовления одежды и обуви, так как обес-

печивает своевременное удаление испарений через материал и

нормальный тепловой обмен организма человека с окружающей

средой.

Прохождение паров воды через полотна осуществляется с

помощью пор, а также путем сорбции — десорбции паров воды

волокнами и нитями. Паропроницаемость зависит от толщины

полотен, их плотности, вида переплетения, а также от разницы

температур и относительной влажности воздуха по обе стороны

материала.

Паропроницаемость можно определить следующим образом.

Сосуд с водой плотно закрывают образцом испытуемого мате-

риала и помещают в камеру с температурой воздуха 20 °С и

относительной влажностью 65 %. Через определенное время

определяют убыль воды в сосуде в результате ее испарения через

•элементарную пробу полотна, а затем рассчитывают паропрони-

цаемость В

п

[г/(м

2

-с)]:

B

a

= A/(ST), " (9.3)

где А — масса водяных паров, испарившихся через элементарную пробу, г;

S — площадь испытуемой пробы, м

2

; Т — время испытания, с.

Необходимо иметь в виду, что с уменьшением расстояния

от поверхности воды до материала паропроницаемость увеличи-

вается. Поэтому при ее определении это

-

расстояние должно

быть минимальным 19.1].

•283

Относительная паропроницаемость В

0

показы-

вает процентное отношение количества паров воды А, прошед-

шее через элементарную пробу, к количеству воды В, испарив-

шейся из открытого сосуда, находившегося в тех же условиях

испытания:

В

0

= А1В-т. (9.4)

Для определения паропроницаемости текстильных полотен

применяется большое количество методов и приборов.

Обычно пробу располагают на пути движения водяных па-

ров, образующихся за счет разности влагосодержания по обеим

ее сторонам, и по скорости прохождения водяных паров через

материал судят о его паропроницаемости.

Особый интерес представляют «потеющие» приборы, наибо-

лее близко воспроизводящие условия эксплуатации материалов

одежды и позволяющие проводить испытания при непосред-

ственном контакте с влажной поверхностью. Так, JL Л. Медве-

девой разработан унифицированный метод определения паро-

проницаемости (влагопроводности) текстильных полотен на при-

боре типа СВП (суммарная влагопроводимость).

Сущность метода заключается в измерении количества воды,

проходящей через единицу площади испытуемого материала от

влажной поверхности прибора в окружающую среду за единицу

времени при определенной разности парциальных давлений во-

дяного пара по обеим сторонам пробы. Метод позволяет прово-

дить испытания при непосредственном контакте материала с

влажной поверхностью и при контакте через воздушную про-

слойку. В этом случае паропроницаемость В

п

г/(м

2

-с-Па) рас-

считывают по формуле

В

п

= В

ср

/(0,014Др

•

600), (9.5)

где В

С

р — среднее арифметическое результатов трех измерений по капилляру

за 10 мин; 0,014 — площадь пробы, м

2

; Ар — разность парциальных давлений

водяного пара по сторонам испытуемого материала:

Ар = р

1

—р

2

,

где р\ — парциальное давление водяного пара у поверхности «потеющей»

пластины (под пробой), определяемое как парциальное давление насыщен-

ного пара (табл. 9.1) по температуре поверхности испарения. Для практи-

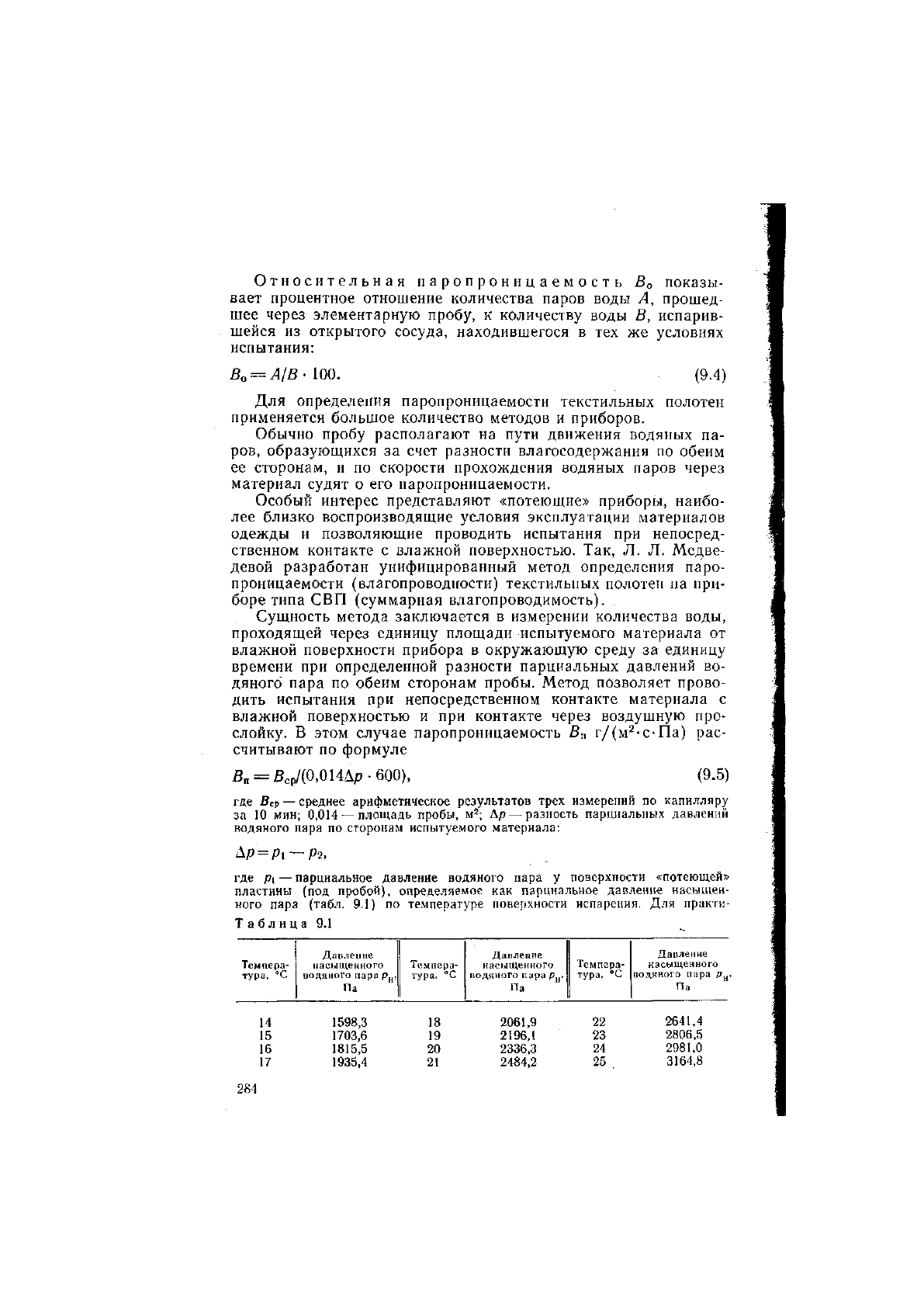

Таблица 9.1

Темпера-

тура,

в

с

Давление

насыщенного

водяного пара р„,

Па

Темпера-

тура, °С

Давление

насыщенного

водяного пара Р

н

,

Па

Темпера-

тура, °С

Давление

насыщенного

водяного пара р

н

Па

14

1598,3

18 2061,9

22

2641,4

15 1703,6 19

2196,1

23

2806,5

16 1815,5

20

2336,3

24

2981,0

17 1935,4

21

2484,2

25

3164,8

•284

ческих целей может быть использована температура мокрого- термометра;

Р2 — парциальное давление водяного пара над пробой [рг = Фр

н

/100, где ф —

относительная влажность воздуха над элементарной пробой; р

н

— парциаль-

ное давление насыщенного пара при температуре Т воздуха над пробой (см.

табл. 9.1)1.

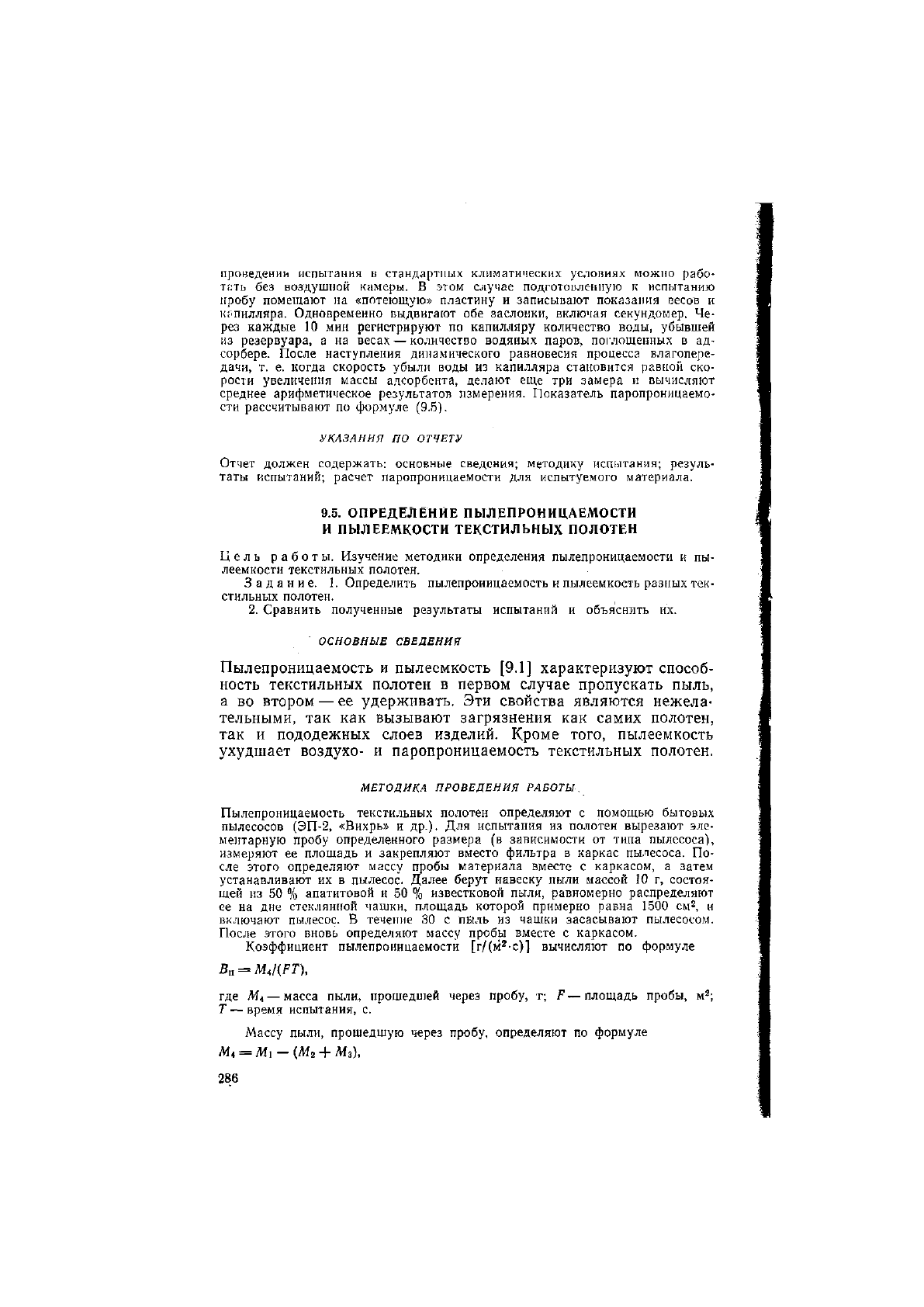

Принципиальная схема прибора типа СВП показана на рис. 9.7. В корпус 8

ввинчен резервуар 11, наполненный дистиллированной водой и покрытый

«потеющей» пластиной 10, которая выполнена из обожженного каолина. «По-

теющая» пластина, имитирующая кожу человека, представляет собой систему

высокого давления водяного пара с относительной влажностью воздуха, близ-

кой к 100 %. Система низкого давления представляет собой воздушную ка-

меру 6, внутри которой помещен адсорбер 5 с активным поглотителем водя-

ного пара. В качестве активного поглотителя используется хлористый каль-

ций, который, поглощая влагу, позволяет поддерживать постоянный режим

внутри камеры. Адсорбер через тягу 3 соединен с коромыслом весов 4. Воз-

душная камера и «потеющая» пластина перекрыты заслонками 1 и 2. С по-

мощью установочных колец 7, ввинчивающихся в корпус прибора, испытуе-

мый образец 9 помещают в прибор над «потеющей» пластиной или непосред-

ственно на нее. Вода из резервуара 11 через «потеющую» пластину посту-

пает к испытуемой пробе. Часть воды поглощается материалом, если он гиг-

роскопичен, а остальное количество воды проба «проводит» через себя путем

сорбции — десорбции и диффузии в воздушную камеру, где происходит по-

глощение водяных паров активным поглотителем. По перемещению мениска

воды в измерительном капилляре 12 определяют ее расход.

Для проведения испытаний от точечной пробы по шаблону вырезают

3 круглые элементарные пробы диаметром 156 мм (S = 0,014 м

2

) каждая.

В чашку адсорбера 5 загружают 90 г свержепрокаленного хлористого кальция

и заполняют систему водой. После этого замеряют температуру и влаж-

ность воздуха в воздушной камере и температуру «потеющей» пластины. При

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

2

1

\

7

Рис. 9.7. Схема прибора типа СВП для определения паропро-

ницаемости текстильных полотен

•285

проведении испытания в стандартных климатических условиях можно рабо-

тать без воздушной камеры. В этом случае подготовленную к испытанию

пробу помещают на «потеющую» пластину и записывают показания весов и

капилляра. Одновременно выдвигают обе заслонки, включая секундомер. Че-

рез каждые 10 мин регистрируют по капилляру количество воды, убывшей

из резервуара, а на весах — количество водяных паров, поглощенных в ад-

сорбере. После наступления динамического равновесия процесса влагопере-

дачи, т. е. когда скорость убыли воды из капилляра становится равной ско-

рости увеличения массы адсорбента, делают еще три замера и вычисляют

среднее арифметическое результатов измерения. Показатель паропроницаемо-

сти рассчитывают по формуле (9.5).

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать: основные сведения; методику испытания; резуль-

таты испытаний; расчет паропроницаемости для испытуемого материала.

9.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЫЛЕПРОНИЦАЕМОСТИ

И ПЫЛЕЕМКОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

Цель работы. Изучение методики определения пылепроницаемости и пы-

леемкости текстильных полотен.

Задание. 1. Определить пылепроницаемость и пылеемкость разных тек-

стильных полотен.

2. Сравнить полученные результаты испытаний и объяснить их.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Пылепроницаемость и пылеемкость [9.1] характеризуют способ-

ность текстильных полотен в первом случае пропускать пыль,

а во втором — ее удерживать. Эти свойства являются нежела-

тельными, так как вызывают загрязнения как самих полотен,

так и пододежных слоев изделий. Кроме того, пылеемкость

ухудшает воздухо- и паропроницаемость текстильных полотен.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ,

Пылепроницаемость текстильных полотен определяют с помощью бытовых

пылесосов (ЭП-2, «Вихрь» и др.). Для испытания из полотен вырезают эле-

ментарную пробу определенного размера (в зависимости от типа пылесоса),

измеряют ее площадь и закрепляют вместо фильтра в каркас пылесоса. По-

сле этого определяют массу пробы материала вместе с каркасом, а затем

устанавливают их в пылесос. Далее берут навеску пыли массой 10 г, состоя-

щей из 50 % апатитовой и 50 % известковой пыли, равномерно распределяют

ее на дне стеклянной чашки, площадь которой примерно равна 1500 см

2

, и

включают пылесос. В течение 30 с пыль из чашки засасывают пылесосом.

После этого вновь определяют массу пробы вместе с каркасом.

Коэффициент пылепроницаемости [г/(м

2

-с)] вычисляют по формуле

В

П

= М</(РТ),

где М

4

— масса пыли, прошедшей через пробу, г; F — площадь пробы, м

2

;

Т — время испытания, с.

Массу пыли, прошедшую через пробу, определяют по формуле

M

t

= Mi — (М

2

+ Мг),

•286

где М\ — масса пыли, взятой для испытания, г; М

2

— масса пыли, оставшей-

ся в пробе, г (М

2

= М

6

— М5, где М

ь

— масса исходной пробы вместе с кар-

касом; М

6

— масса пробы вместе с каркасом после испытания); М

3

— масса

пыли, находящаяся в резервуаре пылесоса перед фильтром, г.

Коэффициент пылеемкости [г/(м

2

-с)1 рассчитывают по формуле

B

m

= M,/(FT).

Результаты подсчитывают с погрешностью 0,01 г/(м

2

-с).

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать: определение понятий пылепроницаемости и пыле-

емкости; факторы, влияющие на пылепроницаемость материалов; методику

определения пылепроницаемости; результаты испытаний (форма 9.8); анализ

результатов испытаний и выводы.

Форма 9.8

Наименование

материала

F, м

2

Т, с

Масса проб,

г

М,

М

г

М

ъ

и, М

5

М,

г/(м

2

-с)

В

пе-

г/(м*-с)

9.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ

ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

Цель работы. Изучение аппаратуры и методики определения теплозащит-

ных свойств полотен.

Задание. 1. Изучить характеристики теплопроводности текстильных

полотен, аппаратуру и методику испытаний.

2. Определить показатели теплозащитных свойств полотна методом регу-

лярного или стационарного теплового режима.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Теплозащитные свойства полотен зависят от их теплопро-

водности— способности проводить тепло от более нагретой

среды к более холодной. Основными характеристиками тепло-

проводности являются [9.1]:

коэффициент теплопроводности % [Вт/(м-°С)],

показывающий тепловой поток, который проходит за 1 ч через

1 м

2

полотна толщиной 1 м при разности температур 1°С:

Л.

= Q&/(Sx (Г,

— Т-

2

)],

(9.6)

где Q — тепловой поток, Вт*; В — толщина полотна, м; S — площадь по-

лотна, м

2

; т — время прохождения теплового потока, ч; Т

ь

7"

2

— температура

сред, °С;

коэффициент теплопередачи К [Вт/(м

2

-°С)], пока-

зывающий тепловой поток, который проходит за 1 ч через 1 м

2

полотна при его фактической толщине и разности температур

двух сред

1

°С:

K = Q/(Sx(T

l

-m, (9.7)

* 1Вт = 0,86 ккал/(ч-м-°С).

•287

удельное тепловое сопротивление р (м-°С/Вт) —

характеристика, обратная коэффициенту теплопроводности; по-

казывает, на сколько градусов охлаждается среда с более вы-

сокой температурой при прохождении через 1 м

2

полотна услов-

ной. толщины теплового потока в 1 Вт:

р = St

(Ty —

T

2

)/(Qb) = 1/А; (9.8)

тепловое сопротивление R (м

2

-°С/Вт)—характеристика, об-

ратная коэффициенту теплопередачи; показывает, на сколько

градусов охлаждается среда с более высокой температурой при

прохождении через 1 м

2

полотна фактической толщины b теп-

лового потока в 1 Вт:

R = Sx

(Ti

— T

2

)/Q — bjK- (9.9)

Удельное тепловое сопротивление р и тепловое сопротивле-

ние R характеризуют способность полотен препятствовать про-

хождению через них тепла, т. е. их теплозащитные свойства.

Для текстильных полотен в качестве основной характеристики

теплозащитности используют суммарное тепловое со-

противление R

cyK

(м

2

-°С/Вт):

Яс

У

м = Яв + #м + Я„, (9.10)

где R

B

— сопротивление переходу гепла от более теплой среды к внутренней

поверхности полотна; — тепловое сопротивление полотна; Rn— сопротив-

ление переходу тепла от наружной поверхности полотна в окружающую

среду.

Коэффициент теплопередачи К определяют как обратную ве-

личину суммарного теплового сопротивления: К =

1

/R-

Суммарное тепловое сопротивление определяют методами

регулярного и стационарного режима.

Метод регулярного режима основан на измерении ско-

рости (темпа) охлаждения нагретого до заданной температуры

тела, изолированного от окружающей среды испытуемой про-

бой. Темп охлаждения v (с-

1

) определяют по формуле

v = (In N

t

— lnN

K

)/x, (9.11)

где In Ni, In N

K

— натуральные логарифмические функции показаний гальва-

нометра, соответствующие перепадам температур; т—время охлаждения пла-

стины прибора (Ti — Г

2

) в заданном перепаде температур, с.

На основании темпа охлаждения R

cy

„ (м

2

-°С/Вт) рассчиты-

вают в зависимости от применяемой аппаратуры по следующим

формулам:

Ясум = 1/(«ф); (9.12)

R

cyu

= E/(DK(v-BE), (9.13)

где Ф — фактор прибора, Дж/(м

2

-°С); Е — коэффициент, учитывающий соот-

ношение теплоемкостей пластины и полотна, Дж/°С; К — коэффициент, учи-

тывающий рассеяние теплового потока в пробе; В — поправка на рассеяние

теплового потока в приборе, с

-1

.

•288

Коэффициент Е вычисляют по формуле

fi = 3C,/(3C, + C

s

),

где Ci, С2 — полная теплоемкость соответственно пластины прибора и полот-

на, Дж/°С (С

2

= 1,675- 10

3

mS, где т — поверхностная плотность полотна,

кг/м

2

; S — площадь пластины, м

2

).

Коэффициент К вычисляют по формуле

К = 0,4 + 0,б/[1 + 2 (6 + bc)Jd

2

], (9.14)

где Ь — толщина пробы, мм; be — толщина воздушной прослойки между пла-

стиной и пробой, мм (при плотном прилегании be = 0); d — диаметр пла-

стины прибора, мм.

Метод стационарного режима основан на определении

количества теплоты, необходимого для поддержания постоян-

ной разности температур двух сред, изолированных друг от

друга испытуемой пробой. Коэффициент теплопроводности X

[Вт/(м-°С)] в стационарном режиме при работе на приборе

ИТ-3 определяют из соотношения

\*=qb/№, (9.15)

где

<7

— плотность теплового потока, Дж/м

2

[q = е

д

//(д, где е

д

— теплоэлек-

тродвижущая сила (ТЭДС) теплового потока, мВ; К

л

— коэффициент пре-

образования теплового потока в ТЭДС, мВ-м

2

/Вт (паспортная характери-

стика датчика)]; AT— разность температур поверхностей пробы, °С [ДГ =

- Ае/Кт, где Де — разность ТЭДС термопар е\ и ег «горячей» и «холодной»

поверхностей пробы, мВ; Кг — чувствительность термопары,

С

С (паспортная

характеристика термопары)].

Таким образом, формула для определения коэффициента

теплопроводности полотна, испытанного на приборе ИТ-3, при-

нимает вид

А

= ЬКт/К

л

(е

д

/Де). (9.16)

Тепловое сопротивление полотна определяют по формуле

(9.9).-

Средняя температура полотна (°С)

Т = 0,5 (Ti + Т

2

),

где Т1, Г

2

— графические значения температур, полученные по ТЭДС термопар

и соответствующие поверхностям пробы, обращенным к нагревателю и хо-

лодильнику.

Для проведения испытаний по методу регулярного режима

используют бикалориметр и прибор ПТС-225 (ГОСТ 20489—75)

[9.4].

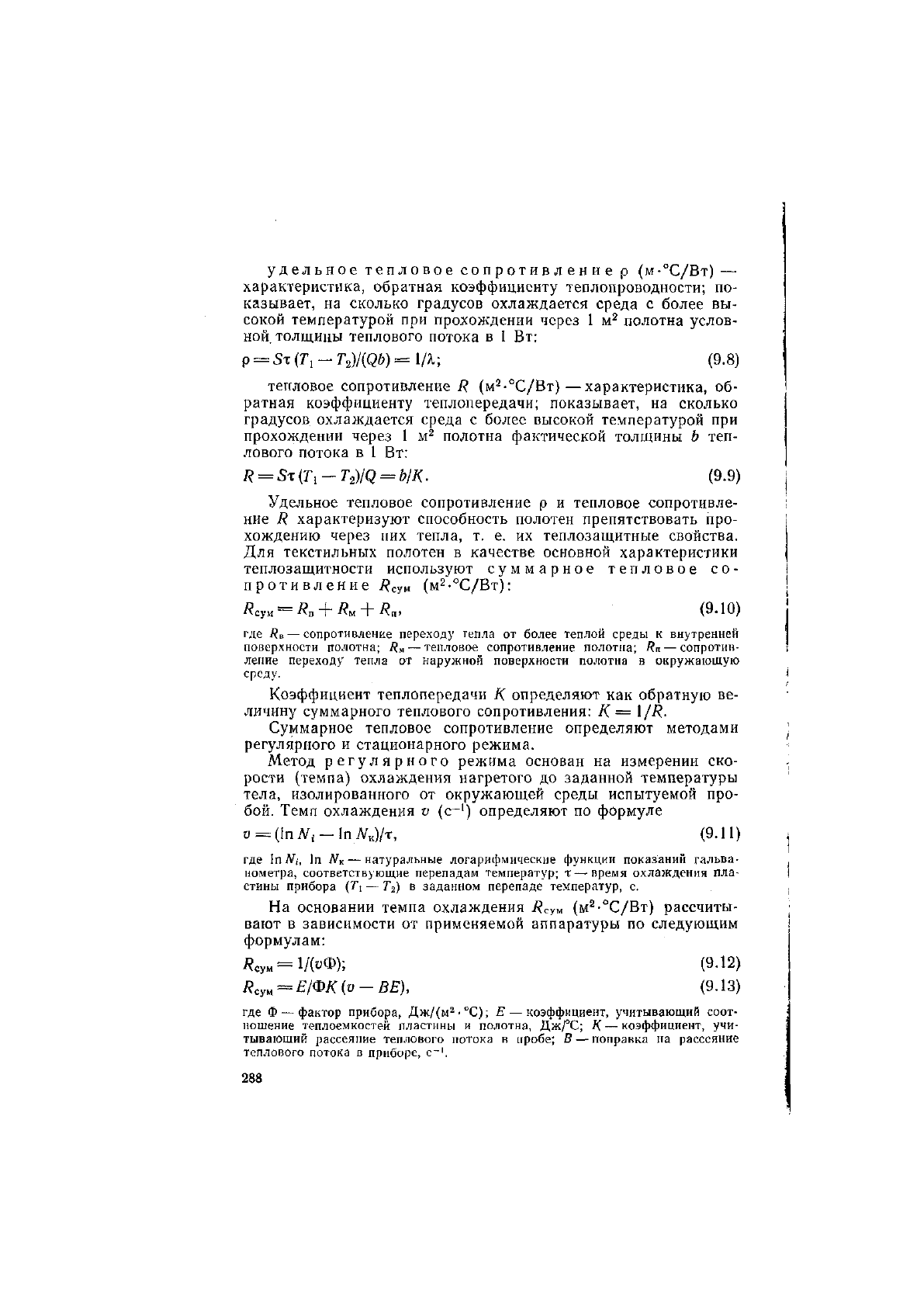

Бикалориметр (рис. 9.8) представляет собой полый стальной

цилиндр 4, торцы которого изолированы эбонитовыми колпач-

ками 3 с теплоизоляционным материалом. Термоизоляционные

колпачки имеют крючки для подвески бикалориметра. Темпе-

ратуру цилиндра и окружающей среды измеряют термопарой 2,

рабочие спаи которой припаяны к внутренней стенке цилиндра;

вторые спаи, вмонтированные в специальную трубку, находятся

1/j(10) Зак. № 2022

289

I

1 1 1

•

1 1

' ' ' ' 1

в окружающей среде. Концы термопары подключены к гальва-

нометру 1. Нагрев бикалориметра с надетой пробой 5 осуществ-

ляется токами Фуко с помощью индукционной катушки до тем-

пературы приблизительно 40

°С.

В процессе охлаждения пробы

по делениям шкалы гальванометра ведут отсчет разности тем-

ператур бикалориметра.

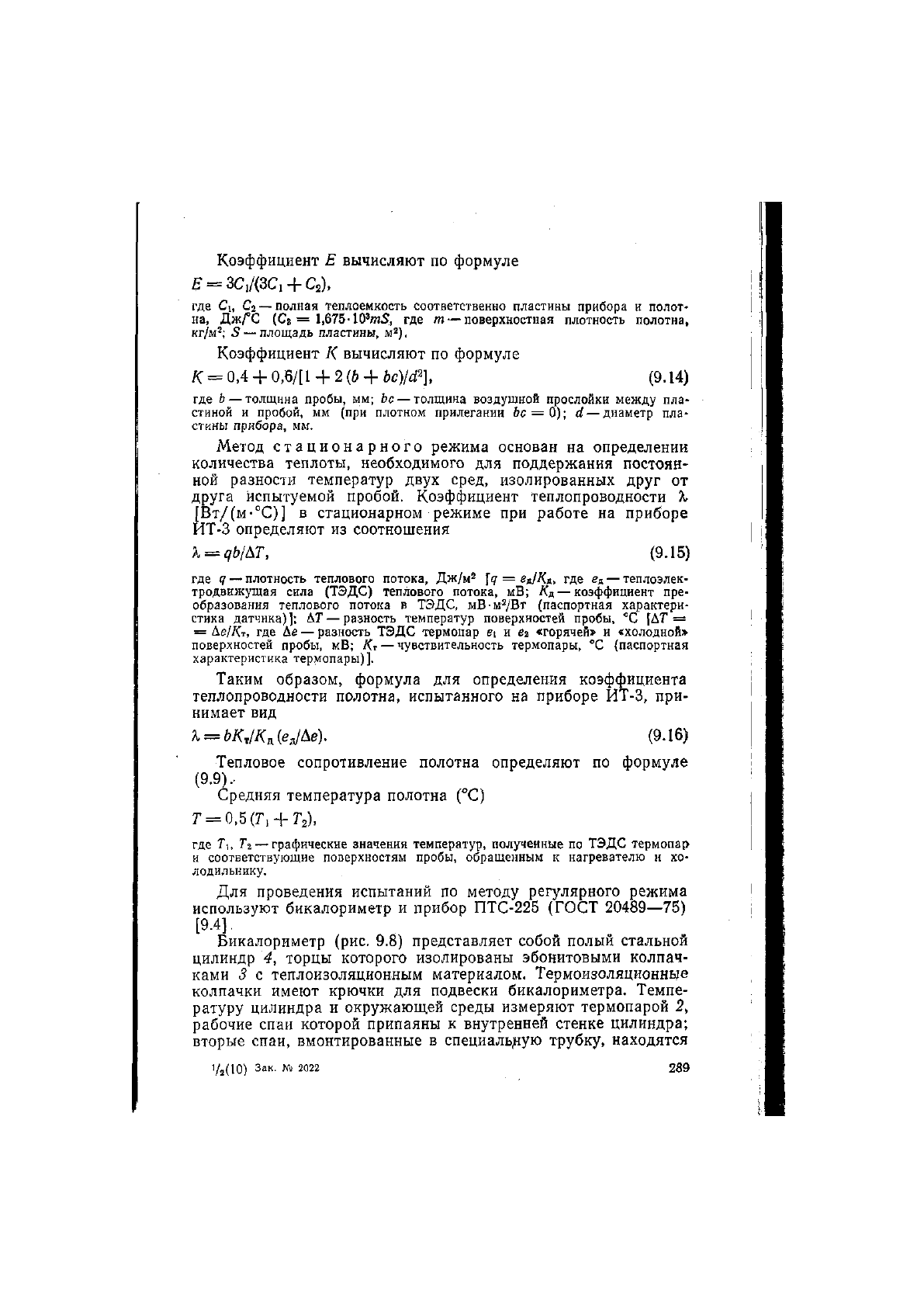

Принципиальная схема прибора ПТС-225 показана на

рис. 9.9. Пробу ткани 9 с помощью прижимного и игольчатого

устройств закрепляют на передней крышке корпуса 2. В центре

крышки расположена пластина 10 диаметром 225 мм, подогре-

ваемая электронагревателем И до заданной температуры. Для

образования между пробой и пластиной воздушного зазора до

5 мм используют текстолитовое кольцо. Прижимной механизм 1

служит для создания определенного давления на пробу (при

испытании меха ворсом к пластине). При испытании проб на

воздушном потоке определенной скорости используют аэроди-

намическое устройство, состоящее из трубы 5 и вентилятора 6,

частота вращения которых регулируется автотрансформато-

ром 7. Температуру окружающей среды определяют термопа-

рой 3, а для измерения перепада температур между поверх-

ностью пластины и окружающим воздухом используют гальва-

нометр 8 с термопарой 4.

•290

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Для испытаний на бикалориметре выкраивают единичную пробу, длина

которой равна окружности бикалориметра плюс 20-миллиметровый припуск

на шов, а ширина — высоте бикалориметра. Пробу сшивают в виде рукава и

надевают на бикалориметр, который подвешивают в камеру спокойного воз-

духа. Снизу на бикалориметр с пробой надевают индукционную катушку,

подвешивая ее на крючки. Катушку подключают в электросеть для нагрева-

ния бикалориметра и, включив осветитель гальванометра, проверяют нуле-

вое положение его указателя. Проверку и установку нулевого положения

указателя гальванометра производят перед каждым испытанием. После про-

верки гальванометр подключают к бикалориметру.

Указатель гальванометра в виде светового квадрата фиксирует происхо-

дящий процесс. Нагревание ведут до остановки указателя на делении шкалы

«500». Затем индукционную катушку выключают из электросети и удаляют

из камеры. Указатель начинает перемещаться в обратном направлении. При

достижении им деления шкалы «450» включают секундомер и снимают его

показания в 10 точках шкалы с интервалом между ними 10 мм.

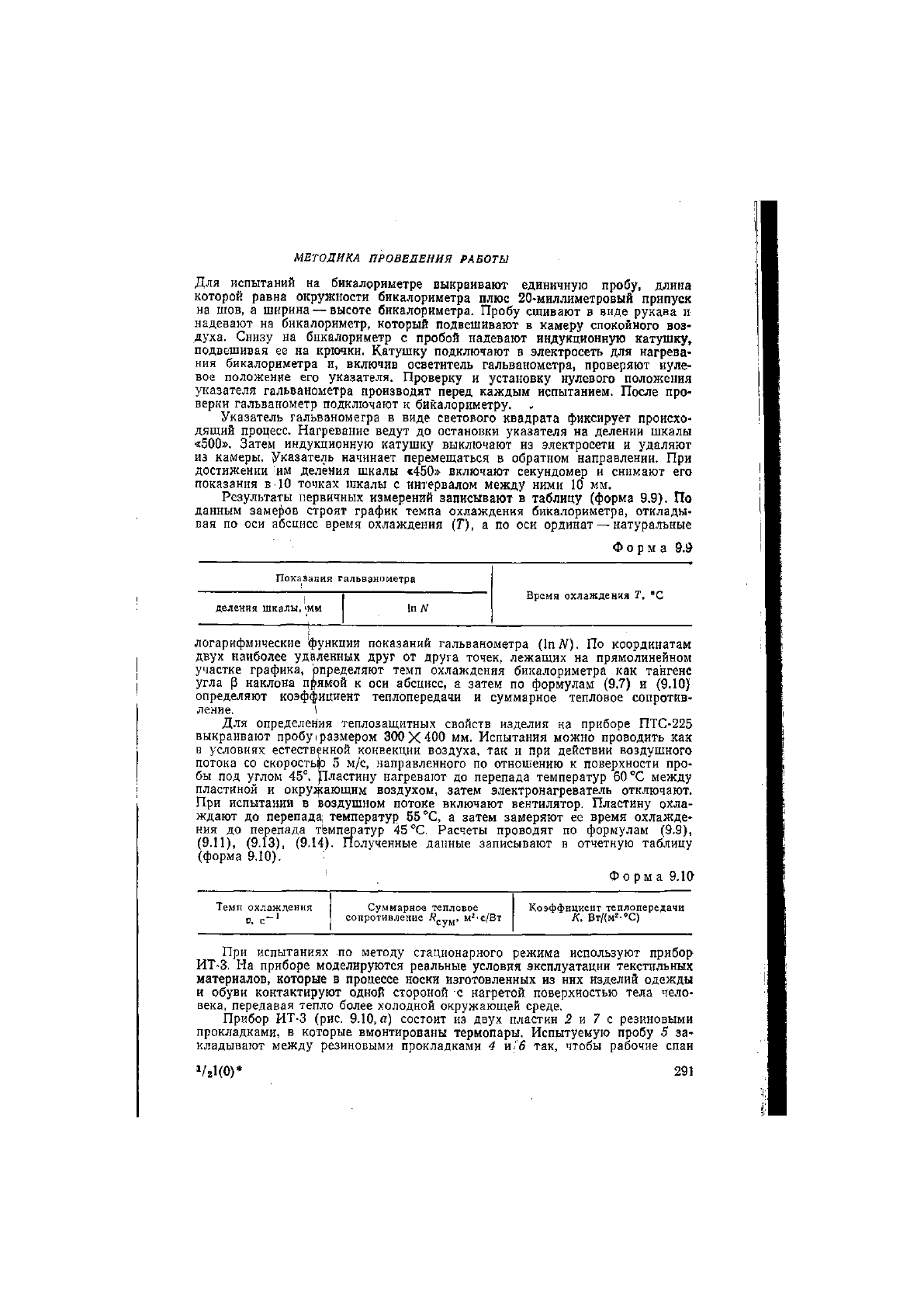

Результаты первичных измерений записывают в таблицу (форма 9.9). По

данным замеров строят график темпа охлаждения бикалориметра, отклады-

вая по оси абсцисс время охлаждения (Г), а по оси ординат — натуральные

Форма 9.9

Показания гальванометра

Время охлаждения Т, °С

i

Время охлаждения Т, °С

деления шкалы, \мм In N

логарифмические функции показаний гальванометра (lniV). По координатам

двух наиболее удаленных друг от друга точек, лежащих на прямолинейном

участке графика, определяют темп охлаждения бикалориметра как тангенс

угла р наклона прямой к оси абсцисс, а затем по формулам (9.7) и (9.10)

определяют коэффициент теплопередачи и суммарное тепловое сопротив-

ление. 1

Для определения теплозащитных свойств изделия на приборе ПТС-225

выкраивают пробу (размером 300X 400 мм. Испытания можно проводить как

в условиях естественной конвекции воздуха, так и при действии воздушного

потока со скоростью 5 м/с, направленного по отношению к поверхности про-

бы под углом 45°. (Пластину нагревают до перепада температур 60 °С между

пластиной и окружающим воздухом, затем электронагреватель отключают.

При испытании в воздушном потоке включают вентилятор. Пластину охла-

ждают до перепада( температур 55 °С, а затем замеряют ее время охлажде-

ния до перепада тёмператур 45 °С. Расчеты проводят по формулам (9.9),

(9.11), (9.13), (9.14). Полученные данные записывают в отчетную таблицу

(форма 9.10).

Форма 9.10

Темп охлаждения

Суммарное тепловое Коэффициент теплопередачи

о. с-

1

сопротивление R

C

y

M

. м

2

'с/Вт

К, ВгЦы

г

-°С)

При испытаниях по методу стационарного режима используют прибор

ИТ-3. На приборе моделируются реальные условия эксплуатации текстильных

материалов, которые в процессе носки изготовленных из них изделий одежды

и обуви контактируют одной стороной с нагретой поверхностью тела чело-

века, передавая тепло более холодной окружающей среде.

Прибор ИТ-3 (рис. 9.10, а) состоит из двух пластин 2 и 7 с резиновыми

прокладками, в которые вмонтированы термопары. Испытуемую пробу 5 за-

кладывают между резиновыми прокладками 4 и

>

6 так, чтобы рабочие спаи

1

/

а

1(0)*

291