Кобляков А.И. (ред.) Лабораторный практикум по текстильному материаловедению

Подождите немного. Документ загружается.

ходимо выдержать определенное время в стандартных климатических усло-

виях.

С целью получения достоверных данных рекомендуется провести 30 из-

мерений. Для этого готовя? 6 верхних штапельков и 4 штапелька для обтя-

гивания губок. Каждый верхний штапелек испытывают 5 раз, прочесывая

после каждого испытания. Каждую пару штапельков на губках испытывают

15

раз.

Для удобства заправки и обтягивания губок рычаг 12 (см. рис. 4.23) и

зажим 1 делают съемными. После обтягивания губок штапельками подвеши-

вают верхний зажим 1 со штапельном 2, устанавливают рычаг 12 и подве-

шивают серьгу 6 и груз 7. Затем включают привод прибора и измеряют силу

трения. Для повторного испытания тех же штапельков снимают рычаг 12,

возвращают зажим 1 и шток 8 в исходное положение, прочесывают штапе-

лек 2 и проводят следующее испытание. Прибор позволяет проводить изме-

рение при разных нормальных нагрузках N, меняя величину грузов 7.

Результаты каждого измерения заносят в таблицу. По результатам изме-

рения рассчитывают среднюю величину сил трения покоя системы Р, среднее

квадратическое отклонение а

р

, коэффициент вариации С

р

, ошибку среднего

т

р

, генеральную среднюю. Коэффициент трения определяют по формуле

f = P/(2N),

,где

2 — число

пар трущихся поверхностей; N—

нормальная

нагрузка на ис-

пытуемые волокна.

Погрешность коэффициента трения m-i рассчитывают по формуле

mf — m

v

/(2N).

В работе может быть исследована зависимость силы и коэффициента тре-

ния покоя (Т

п

и f

n

) от давления. Для этого проводят серию испытаний при

разных нормальных нагрузках N. Соотношение длин плеч коленчатого рычага

12 равно 1:1, номинальная площадь губок" 4 и 13 S =

1

см

2

. Давление q

(гс/см

2

; Па) рассчитывают по формуле

q = N/S.

При 5 =

1

см

2

давление по модулю равно нормальной нагрузке N. Сила

трения покоя между одной парой поверхностей

Та

=

Р/2.

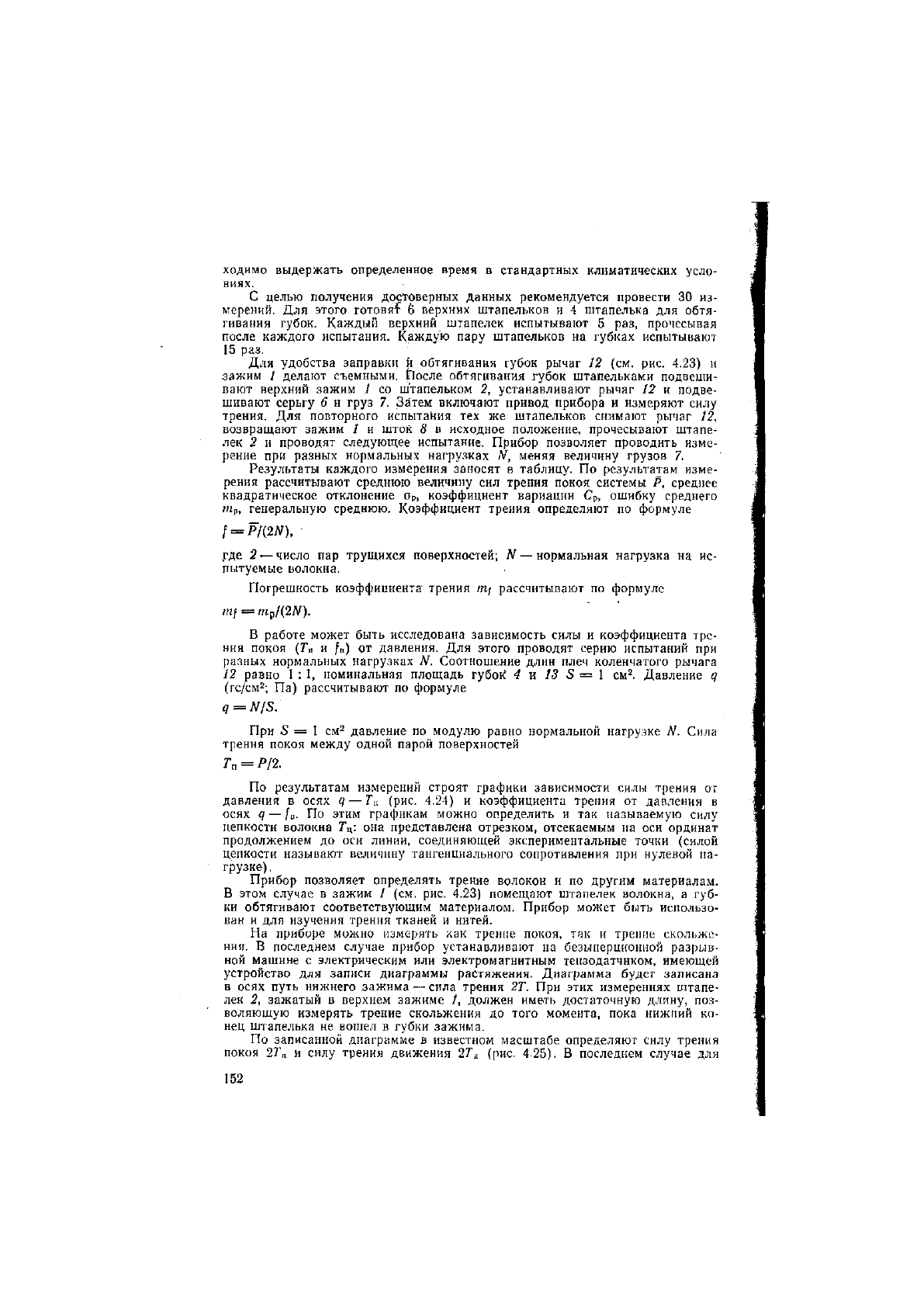

По результатам измерений строят графики зависимости силы трения от

давления в осях

q — 1п

(рис. 4.24) и коэффициента трения от давления в

осях

q — f

n

.

По этим графикам можно определить и так называемую силу

цепкости волокна Т

ц

: она представлена отрезком, отсекаемым на оси ординат

продолжением до оси линии, соединяющей экспериментальные точки (силой

цепкости называют величину тангенциального сопротивления при нулевой на-

грузке) .

Прибор позволяет определять трение волокон и по другим материалам.

В этом случае в зажим 1 (см. рис. 4.23) помещают штапелек волокна, а губ-

ки обтягивают соответствующим материалом. Прибор может быть использо-

ван

и

для изучения трения тканей и нитей.

На приборе можно измерять как трение покоя, так и трение скольже-

ния. В последнем случае прибор устанавливают на безынерционной разрыв-

ной машине с электрическим или электромагнитным тензодатчиком, имеющей

устройство для записи диаграммы растяжения. Диаграмма будет записана

в осях путь нижнего

зажима — сила

трения 2Т. При этих измерениях штапе-

лек 2, зажатый в верхнем зажиме 1, должен иметь достаточную длину, поз-

воляющую измерять трение скольжения до того момента, пока нижний ко-

нец штапелька не вошел в губки зажима.

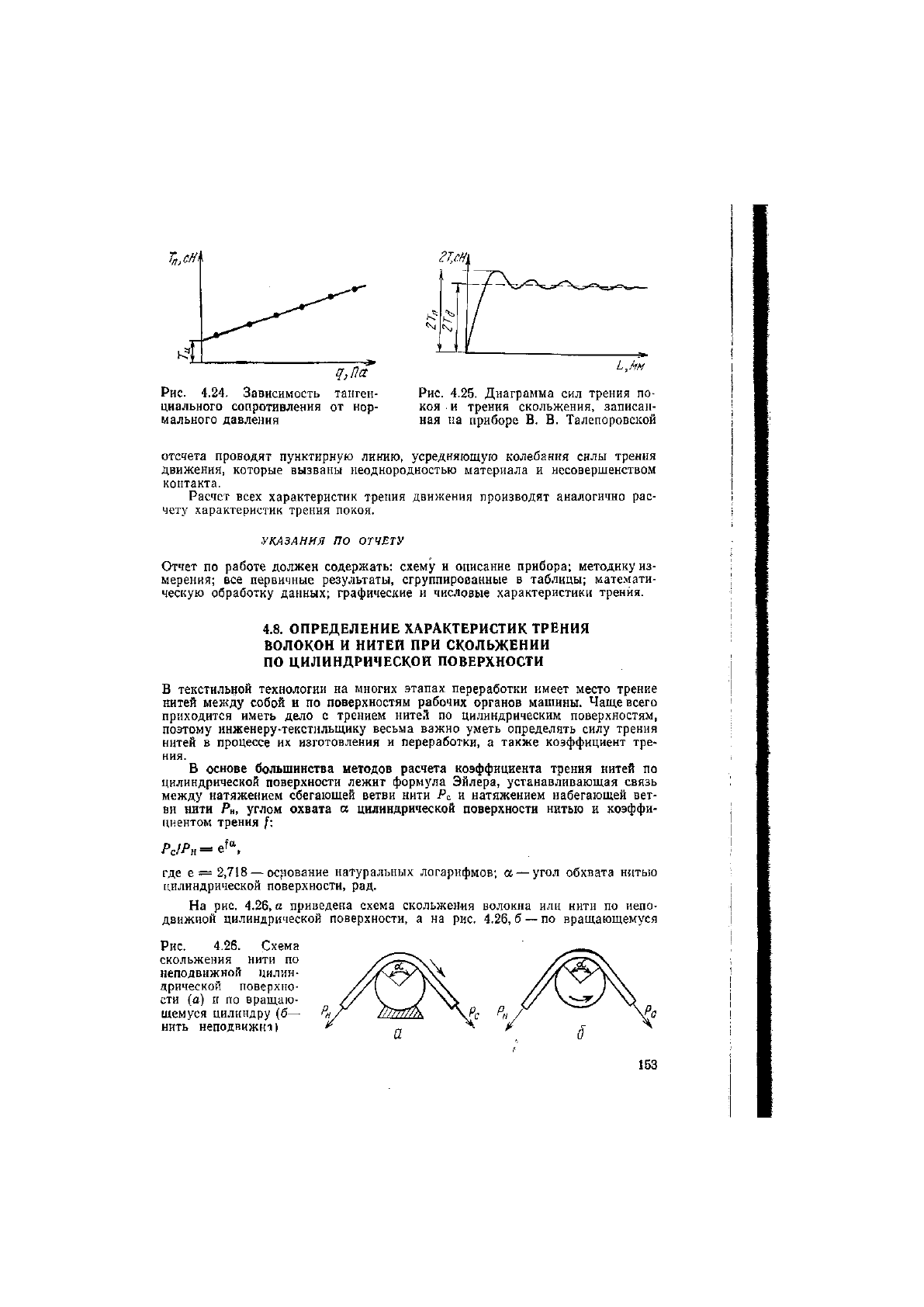

По записанной диаграмме в известном масштабе определяют силу трения

покоя

2Т„

и силу трения движения 2Г

д

(рис. 4.25). В последнем случае для

152

T

n

,cHi\ гтж

q,na

Рис. 4.24. Зависимость танген-

циального сопротивления от нор-

мального давления

L,MM

Рис. 4.25. Диаграмма сил трения по-

коя и трения скольжения, записан-

ная на приборе В. В. Талепоровской

отсчета проводят пунктирную линию, усредняющую колебания силы трения

движения, которые вызваны неоднородностью материала и несовершенством

контакта.

Расчет всех характеристик трения движения производят аналогично рас-

чету характеристик трения покоя.

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет по работе должен содержать: схему и описание прибора; методику из-

мерения; все первичные результаты, сгруппированные в таблицы; математи-

ческую обработку данных; графические и числовые характеристики трения.

4.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕНИЯ

ВОЛОКОН И НИТЕЙ ПРИ СКОЛЬЖЕНИИ

ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В текстильной технологии на многих этапах переработки имеет место трение

нитей между собой и по поверхностям рабочих органов машины.

Чаще

всего

приходится иметь дело с трением нитей по цилиндрическим поверхностям,

поэтому инженеру-текстильщику весьма важно уметь определять силу трения

нитей в процессе их изготовления и переработки, а также коэффициент тре-

ния.

В основе большинства методов расчета коэффициента трения нитей по

цилиндрической поверхности лежит формула Эйлера, устанавливающая связь

между натяжением сбегающей ветви нити Р

с

и натяжением набегающей вет-

ви нити Р

н

, углом охвата а цилиндрической поверхности нитью и коэффи-

циентом трения f:

PJPn=J

a

,

где

е

=

2,718 — основание

натуральных логарифмов; а

— угол

обхвата нитью

цилиндрической поверхности, рад.

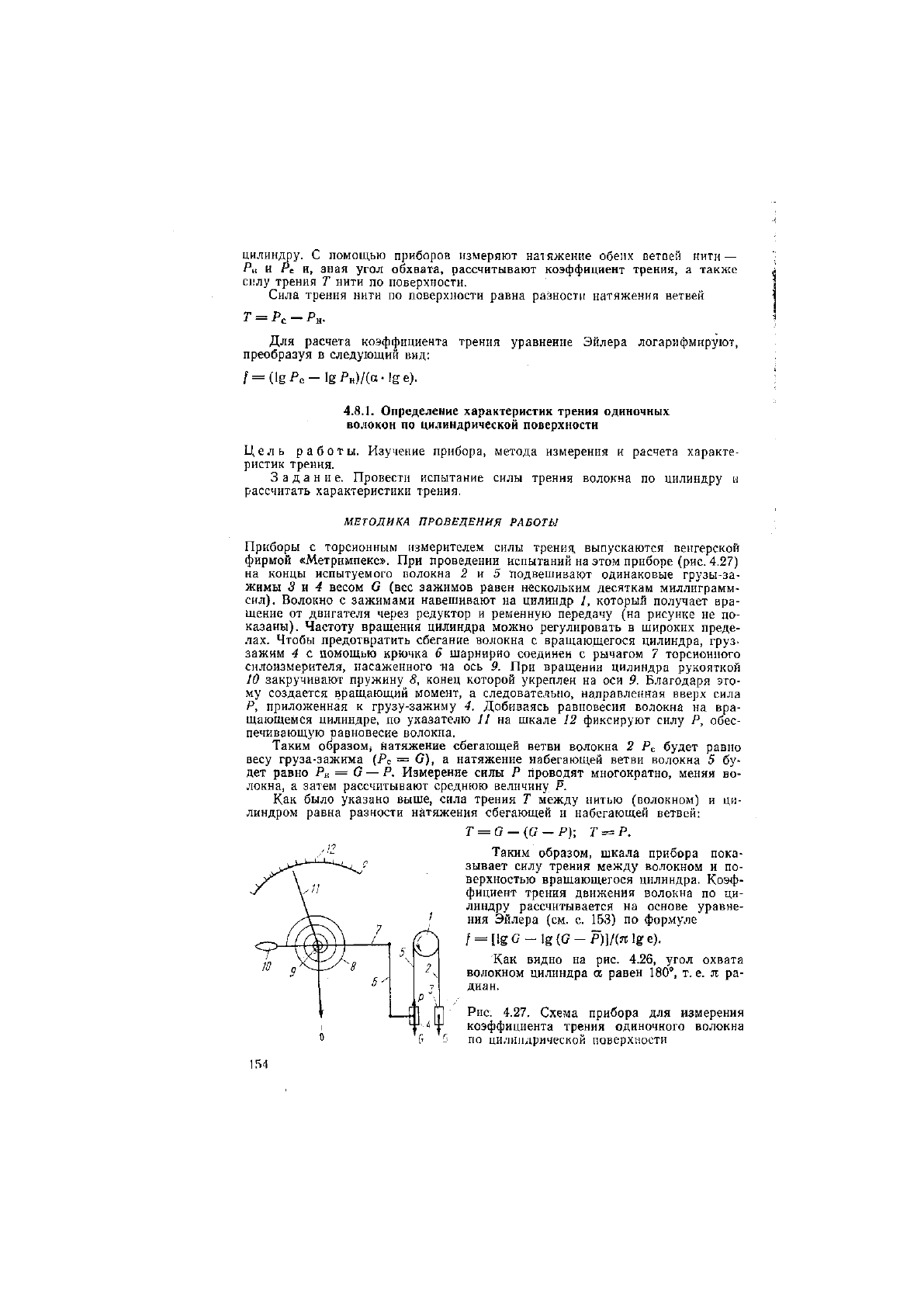

На рис.

4.26,

а приведена схема скольжения волокна или нити по непо-

движной цилиндрической поверхности, а на рис.

4.26, б — по

вращающемуся

Рис. 4.26. Схема

скольжения нити по

неподвижной цилин-

дрической поверхно-

сти (а) и по вращаю-

щемуся цилиндру (б—

нить неподвижна)

153

цилиндру. С помощью приборов измеряют натяжение обеих ветвей

нити —

Р

а

и Р

с

и, зная угол обхвата, рассчитывают коэффициент трения, а также

силу трения Т нити по поверхности.

Сила трения нити по поверхности равна разности натяжения ветвей

Для расчета коэффициента трения уравнение Эйлера логарифмируют,

преобразуя в следующий вид:

Цель работы. Изучение прибора, метода измерения и расчета характе-

ристик трения.

Задание. Провести испытание силы трения волокна по цилиндру и

рассчитать характеристики трения.

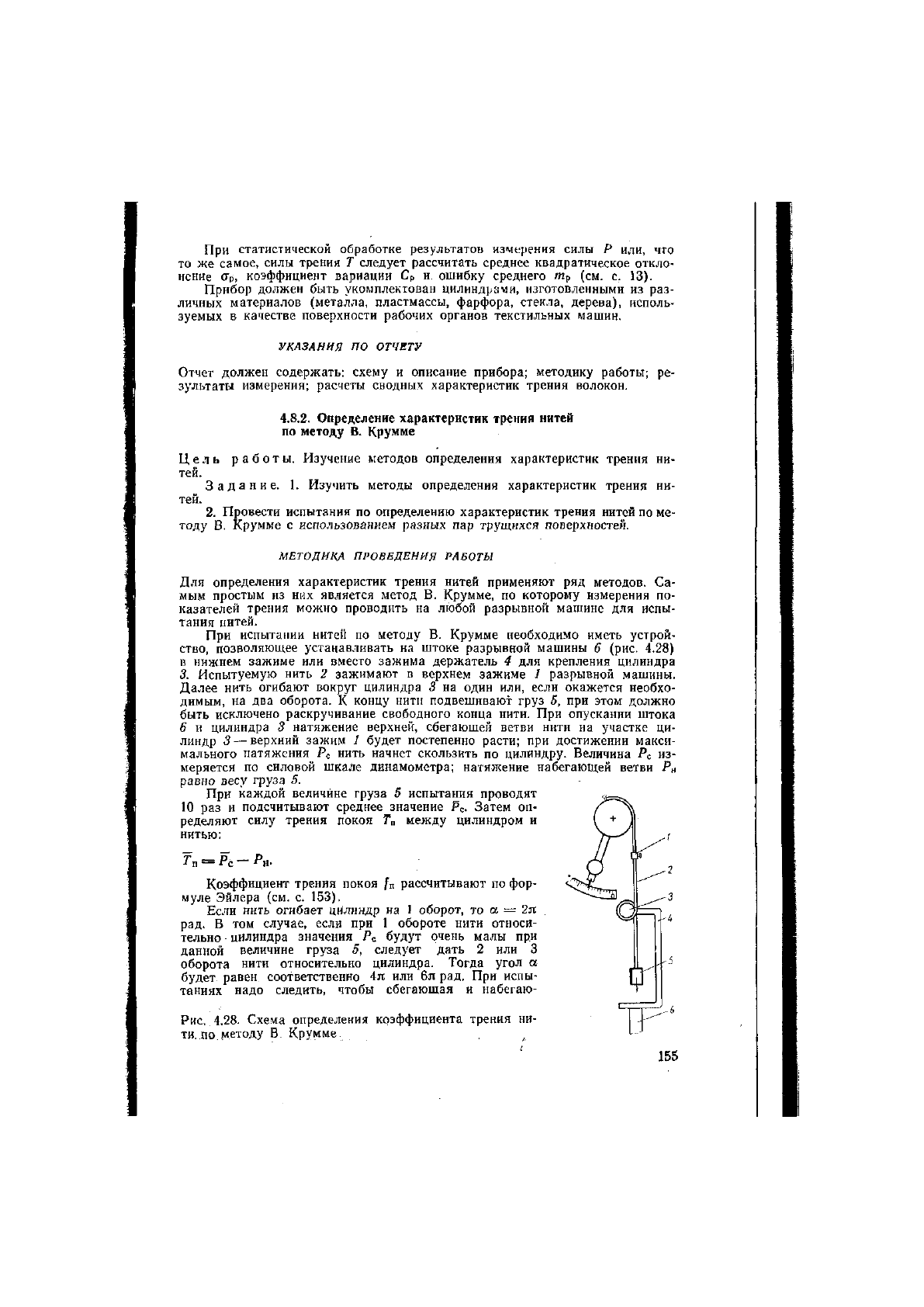

Приборы с торсионным измерителем силы трения выпускаются венгерской

фирмой «Метримпекс». При проведении испытаний

на этом приборе (рис.

4.27)

на концы испытуемого волокна 2 и 5 Тюдвешивают одинаковые грузы-за-

жимы 3 и 4 весом G (вес зажимов равен нескольким десяткам миллиграмм-

сил). Волокно с зажимами навешивают на цилиндр 1, который получает вра-

щение от двигателя через редуктор и ременную передачу (на рисунке не по-

казаны). Частоту вращения цилиндра можно регулировать в широких преде-

лах. Чтобы предотвратить сбегание волокна с вращающегося цилиндра, груз-

зажим 4 с помощью крючка 6 шарнирно соединен с рычагом 7 торсионного

силоизмерителя, насаженного -на ось 9. При вращении цилиндра рукояткой

10

закручивают пружину 8, конец которой укреплен на оси 9. Благодаря это-

му создается вращающий момент, а следовательно, направленная вверх сила

Р, приложенная к грузу-зажиму 4. Добиваясь равновесия волокна на вра-

щающемся цилиндре, по указателю 11 на шкале 12 фиксируют силу Р, обес-

печивающую равновесие волокна.

Таким образом; натяжение сбегающей ветви волокна 2 Р

с

будет равно

весу груза-зажима (Р

с

= G), а натяжение набегающей ветви волокна 5 бу-

дет равно Рн

=

С/

•

Р. Измерение силы Р проводят многократно, меняя во-

локна, а затем рассчитывают среднюю величину Р.

Как было указано выше, сила трения Т между нитью (волокном) и ци-

линдром равна разности натяжения сбегающей и набегающей ветвей:

Т

—

Р

с

—

Р

н

.

f=(lgPc-lgP

H

)/(a-!ge).

4.8.1. Определение характеристик трения одиночных

волокон по цилиндрической поверхности

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

T = a

— (G — py,

Г = Р.

5'

Таким образом, шкала прибора пока-

зывает силу трения между волокном и по-

верхностью вращающегося цилиндра. Коэф-

фициент трения движения волокна по ци-

линдру рассчитывается на основе уравне-

ния Эйлера (см. с. 153) по формуле

f = [lgG-!g(G-P)]/(rc Ige).

Как видно на рис. 4.26, угол охвата

волокном цилиндра а равен 180°, т.

е.

л ра-

диан.

о

1 Г7| Рис. 4.27. Схема прибора для измерения

коэффициента трения одиночного волокна

G С- по цилиндрической поверхности

154

При статистической обработке результатов измерения силы Р или, что

то же самое, силы трения Т следует рассчитать среднее квадратическое откло-

нение (Х

Р

, коэффициент вариации С

Р

и ошибку среднего Т

Р

(см. с. 13).

Прибор должен быть укомплектован цилиндрами, изготовленными из раз-

личных материалов (металла, пластмассы, фарфора, стекла, дерева), исполь-

зуемых в качестве поверхности рабочих органов текстильных машин.

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать: схему и описание прибора; методику работы; ре-

зультаты измерения; расчеты сводных характеристик трения волокон.

4.8.2. Определение характеристик трения нитей

по методу В. Крумме

Цель работы. Изучение методов определения характеристик трения ни-

тей.

Задание. 1. Изучить методы определения характеристик трения ни-

тей.

2. Провести испытания по определению характеристик трения

нитей по ме-

тоду В. Крумме с использованием разных пар трущихся поверхностей.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Для определения характеристик трения нитей применяют ряд методов. Са-

мым простым из них является метод В. Крумме, по которому измерения по-

казателей трения можно проводить на любой разрывной машине для испы-

тания нитей.

При испытании нитей по методу В. Крумме необходимо иметь устрой-

ство, позволяющее устанавливать на штоке разрывной машины 6 (рис. 4.28)

в нижнем зажиме или вместо зажима держатель 4 для крепления цилиндра

3. Испытуемую нить 2 зажимают в верхнем зажиме 1 разрывной машины.

Далее нить огибают вокруг цилиндра 3 на один или, если окажется необхо-

димым, на два оборота. К концу нити подвешивают груз 5, при этом должно

быть исключено раскручивание свободного конца нити. При опускании штока

6 и цилиндра 3 натяжение верхней, сбегающей ветви нити на участке ци-

линдр

3 — верхний

зажим 1 будет постепенно расти; при достижении макси-

мального натяжения Р

с

нить начнет скользить по цилиндру. Величина Р

с

из-

меряется по силовой шкале динамометра; натяжение набегающей ветви г н

равно весу груза 5.

При каждой величине груза 5 испытания проводят

10 раз и подсчитывают среднее_значение Р

с

. Затем оп-

ределяют силу трения покоя Т

п

между цилиндром и

нитью:

Т

П

= Р

С

-Р

Я

.

Коэффициент трения покоя f

n

рассчитывают

по

фор-

муле Эйлера (см. с. 153).

Если нить огибает цилиндр на 1 оборот, то а = 2л

рад. В том случае, если при 1 обороте нити относи-

тельно цилиндра значения Р

с

будут очень малы при

данной величине груза 5, следует дать 2 или 3

оборота нити относительно цилиндра. Тогда угол а

будет равен соответственно 4я или

6я рад.

При испы-

таниях надо следить, чтобы сбегающая и набегаю-

Рис. 4.28. Схема определения коэффициента трения ни-

ти, по. методу

В. Крумме ,

щая ветви нити не терлись друг о друга в местах их сближения на ци-

линдре.

Очень важно, чтобы при установке цилиндра обеспечивалось строго вер-

тикальное направление сбегающей ветви нити.

Если измерения проводят на безынерционной разрывной машине с элек-

трическим или электромагнитным тензодатчиком, имеющей прибор для за-

писи диаграммы, то следует записать диаграмму изменения натяжения сбе-

гающей ветви и по ней рассчитать силу трения движения (скольжения) (см.

рис. 4.25 и с. 153).

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать: схему и описание прибора и методики; таблицу

первичных данных, их математическую обработку; числовые характеристики

трения; диаграмму измерения силы трения покоя

и

скольжения.

4.8.3. Определение характеристик трения нитей

с применением прибора «f-метр»

Цель работы. Ознакомление с современной техникой электрических из-

мерений неэлектрических величин и методом непосредственного определения

коэффициента трения.

Задание. 1. Собрать установку с емкостными датчиками для изме-

рения натяжения нитей, коэффициента трения, усилий. Провести тарировку

датчиков.

2. Определить натяжение нити, коэффициенты трения нити по цилиндру,

изучить зависимость коэффициента трения от скорости скольжения и давле-

ния нити на цилиндр.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Для измерения натяжения нити и коэффициента трения на приборе «f-метр»

используется стенд (рис. 4.29), который состоит из держателя для паковки 1

испытуемой нити 2, натяжного устройства 3—4, стабилизирующего натяже-

ние набегающей ветви нити, и контактной поверхности в виде круглого ци-

линдра б, укрепленного на стойке-штативе. В качестве цилиндра могут быть

использованы рабочие детали текстильных машин, по которым скользит нить

при ее получении и переработке. Цилиндр может быть обтянут любым мате-

риалом: пленкой, бумагой, кожей. Натяжение набегающей и сбегающей вет-

вей измеряется с помощью емкостных датчиков 5 и 7, каждый из которых

установлен на своем штативе. Испытания ведут на непрерывно движущейся

нити, поэтому в стенд включено устройство 8 с регулятором скорости, обес-

печивающее движение нити. Угол а обхвата контактного цилиндра нитью

а =

[х

+ 2лл,

где

ц — угол

обхвата нитью цилиндра, меньший 2я;

п — число

полных витков

нити на контактном цилиндре; при

л = 0 а = ц.

Установку следует собрать

так, чтобы набегающая и сбегаю-

щая ветви

нити были

параллельны.

Тогда

р-

= 180° = л рад. В каче-

стве натяжного устройства могут

быть использованы шайбовые,

гребенчатые, роликовые и любые

иные натяжные устройства, при-

меняемые при перематывании

нити. Возможно также создание

натяжения нити путем дополни-

G5

Рис. 4.29. Стенд для

измерения коэффи-

циента трения и на-

тяжения нити

156

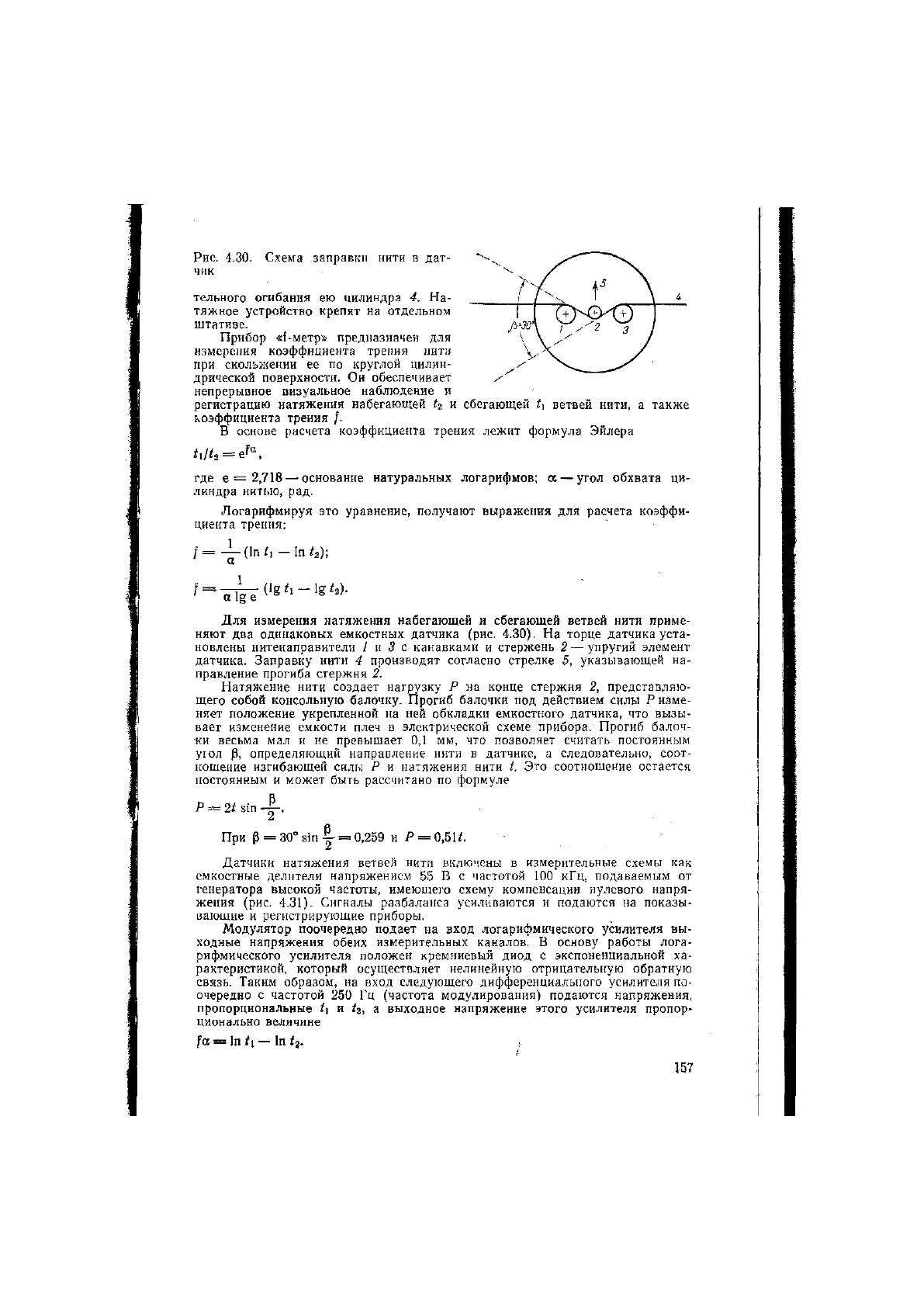

Рис. 4.30. Схема заправки нити в дат-

чик

тельного огибания ею цилиндра 4. На-

тяжное устройство крепят на отдельном

штативе.

Прибор «f-метр» предназначен для

измерения коэффициента трения нити

при скольжении ее по круглой цилин-

дрической поверхности. Он обеспечивает

непрерывное визуальное наблюдение и

регистрацию натяжения набегающей /

2

и сбегающей ti ветвей нити, а также

коэффициента трения f.

В основе расчета коэффициента трения лежит формула Эйлера

<>/<

2

= e f*.

где е =

2,718 — основание

натуральных логарифмов; а

— угол

обхвата ци-

линдра нитью, рад.

Логарифмируя это уравнение, получают выражения для расчета коэффи-

циента трения:

/= -^-(1п/, - In i

2

);

Для измерения натяжения набегающей и сбегающей ветвей нити приме-

няют два одинаковых емкостных датчика (рис. 4.30). На торце

датчика

уста-

новлены нитенаправители 1 к 3 с канавками и стержень

2 — упругий

элемент

датчика. Заправку нити 4 производят согласно стрелке 5, указывающей на-

правление прогиба стержня

2.

Натяжение нити создает нагрузку Р на конце стержня 2, представляю-

щего собой консольную балочку. Прогиб балочки под действием силы Р изме-

няет положение укрепленной на ней обкладки емкостного датчика, что вызы-

вает изменение емкости плеч в электрической схеме прибора. Прогиб балоч-

ки весьма мал и не превышает 0,1 мм, что позволяет считать постоянным

угол р, определяющий направление нити в датчике, а следовательно, соот-

ношение изгибающей силы Р и натяжения нити t. Это соотношение остается

постоянным и может быть рассчитано по формуле

Р

=

2t

sin

При

Р

=

30°

sin =

0,259

и Р = 0,51 f.

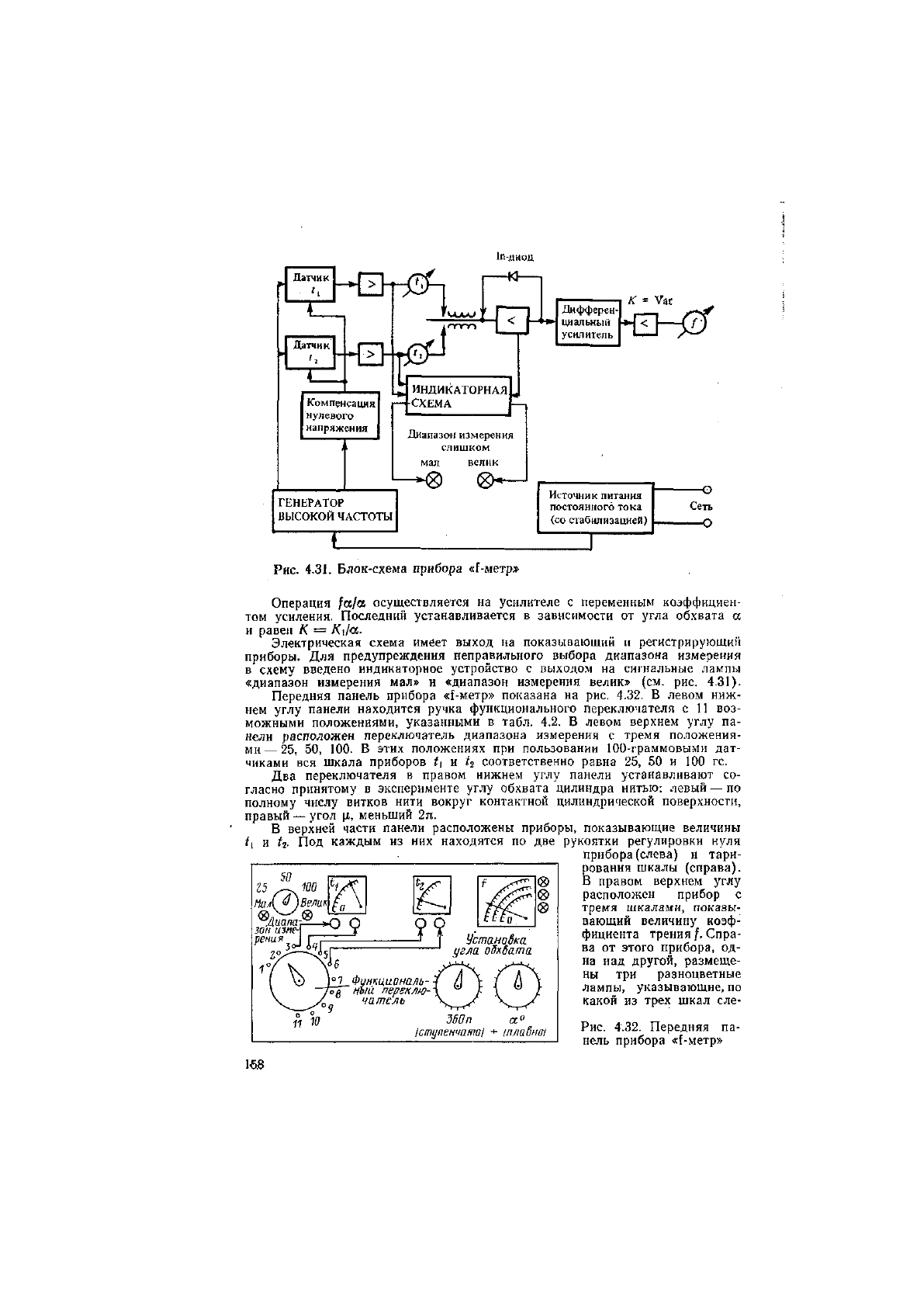

Датчики натяжения ветвей нити включены в измерительные схемы как

емкостные делители напряжением 55 В с частотой 100 кГц, подаваемым от

генератора высокой частоты, имеющего схему компенсации нулевого напря-

жения (рис. 4.31). Сигналы разбаланса усиливаются и подаются на показы-

вающие и регистрирующие приборы.

Модулятор поочередно подает на вход логарифмического усилителя вы-

ходные напряжения обеих измерительных каналов. В основу работы лога-

рифмического усилителя положен кремниевый диод с экспоненциальной ха-

рактеристикой, который осуществляет нелинейную отрицательную обратную

связь. Таким образом, на вход следующего дифференциального усилителя по-

очередно с частотой 250 Гц (частота модулирования) подаются напряжения,

пропорциональные t\ и <г, а выходное напряжение этого усилителя пропор-

ционально величине

fa =

In

ti

—

In Ц.

157

Компенсация

нулевого

напряжения

Ц. ИНДИКАТОРНАЯ

I— СХЕМА

Диапазон измерения

слишком

мал велик

——

ГЕНЕРАТОР

ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Источник питания

постоянного тока

(со стабилизацией)

Сеть

О

Рис. 4.31. Блок-схема прибора «f-метр»

Операция fa/a осуществляется на усилителе с переменным коэффициен-

том усиления. Последний устанавливается в зависимости от угла обхвата а

и равен К = Кi/a.

Электрическая схема имеет выход на показывающий и регистрирующий

приборы. Для предупреждения неправильного выбора диапазона измерения

в схему введено индикаторное устройство с выходом на сигнальные лампы

«диапазон измерения мал» и «диапазон измерения велик» (см. рис. 4.31).

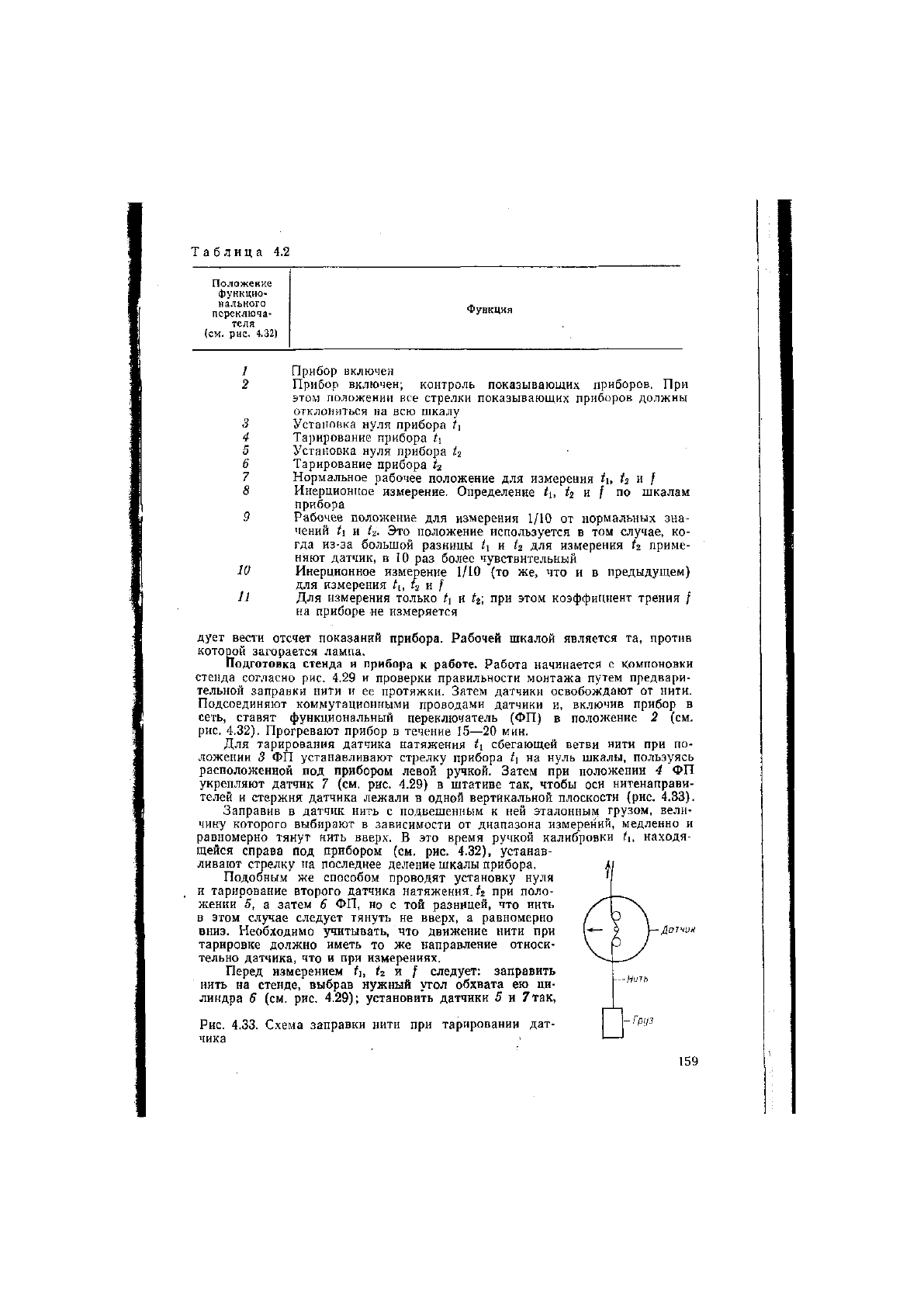

Передняя панель прибора «f-метр» показана на рис. 4.32. В левом ниж-

нем углу панели находится ручка функционального Переключателя с 11 воз-

можными положениями, указанными в табл. 4.2. В левом верхнем углу па-

нели расположен переключатель диапазона измерения с тремя положения-

ми—

25,

50, 100. В этих положениях при пользовании 100-граммовыми дат-

чиками вся шкала приборов ti и t

2

соответственно равна 25, 50 и 100 гс.

Два переключателя в правом нижнем углу панели устанавливают со-

гласно принятому в эксперименте углу обхвата цилиндра нитью:

левый — по

полному числу витков нити вокруг контактной цилиндрической поверхности,

правый — угол

|Х, меньший 2я.

В верхней части панели расположены приборы, показывающие величины

t, и fa Под каждым из них находятся по две рукоятки регулировки нуля

прибора(слева) и тари-

50

25 100

Нал d) Велик

зон изт-\

P

eHU

"lJ

Цг

К

О О

f

Установка

угла

обхвата

'инкципналь-

ъ/й переклю-

чатель

11 W

360п <х°

1ступенчато1 + щлаВно/

рования шкалы (справа).

В правом верхнем углу

расположен прибор с

тремя шкалами, показы-

вающий величину коэф-

фициента

трения f.

Спра-

ва от этого прибора, од-

на над другой, размеще-

ны три разноцветные

лампы, указывающие,

по

какой из трех шкал сле-

Рис. 4.32. Передняя па-

нель прибора «f-метр»

15.8

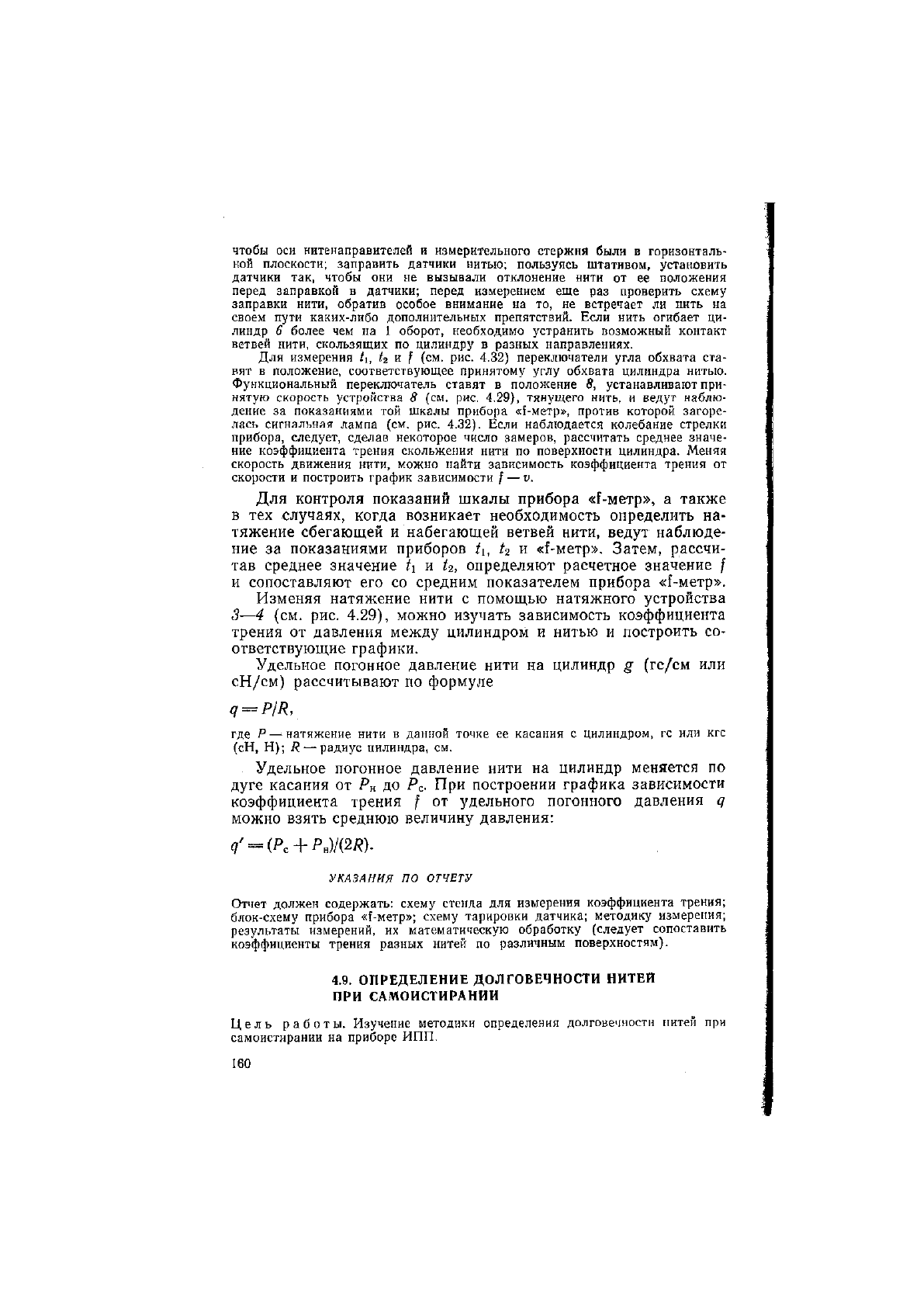

Таблица 4.2

Положение

функцио-

нального

переключа-

теля

(см. рис. 4.32)

Функция

1 Прибор включен

2 Прибор включен; контроль показывающих приборов. При

этом положении все стрелки показывающих приборов должны

отклониться на всю шкалу

3 Установка нуля прибора t

x

4 Тарирование прибора t\

5 Установка нуля прибора t

2

6 Тарирование прибора г"

2

7 Нормальное рабочее положение для измерения /ь t

2

и f

8 Инерционное измерение. Определение t\, /

s

и f по шкалам

прибора

9 Рабочее положение для измерения 1/10 от нормальных зна-

чений 11 и 4- Это положение используется в том случае, ко-

гда из-за большой разницы t

x

и t

2

для измерения t

2

приме-

няют датчик, в 10 раз более чувствительный

10 Инерционное измерение 1/10 (то же, что и в предыдущем)

для измерения t

u

t

2

и f

11 Для измерения только t\ и t

2

\ при этом коэффициент трения f

на приборе не измеряется

дует вести отсчет показаний прибора. Рабочей шкалой является та, против

которой загорается лампа.

Подготовка стенда и прибора к работе. Работа начинается с компоновки

стенда согласно рис. 4.29 и проверки правильности монтажа путем предвари-

тельной заправки нити и ее протяжки. Затем датчики освобождают от нити.

Подсоединяют коммутационными проводами датчики и, включив прибор в

сеть, ставят функциональный переключатель (ФП) в положение 2 (см.

рис. 4.32). Прогревают прибор в течение 15—20 мин.

Для тарирования датчика натяжения Л сбегающей ветви нити при по-

ложении 3 ФП устанавливают стрелку прибора t

{

на нуль шкалы, пользуясь

расположенной под прибором левой ручкой. Затем при положении 4 ФП

укрепляют датчик 7 (см. рис. 4.29) в штативе так, чтобы оси нитенаправи-

телей и стержня датчика лежали в одной вертикальной плоскости (рис. 4.33).

Заправив в датчик нить с подвешенным к ней эталонным грузом, вели-

чину которого выбирают в зависимости от диапазона измерений, медленно и

равномерно тянут нить вверх. В это время ручкой калибровки t

it

находя-

щейся справа под прибором (см. рис. 4.32), устанав-

ливают стрелку на последнее

деление шкалы

прибора.

Подобным же способом проводят установку нуля

и тарирование второго датчика

натяжения. t

2

при поло-

жении 5, а затем 6 ФП, но с той разницей, что нить

в этом случае следует тянуть не вверх, а равномерно

вниз. Необходимо учитывать, что движение нити при

тарировке должно иметь то же направление относи-

тельно датчика, что и при измерениях.

Перед измерением t\, h и f следует: заправить

нить на стенде, выбрав нужный угол обхвата ею ци-

линдра 5 (см. рис. 4.29); установить датчики 5 и 7 так,

Рис. 4.33. Схема заправки нити при тарировании дат-

чика >

159

чтобы оси нитенаправителей и измерительного стержня были в горизонталь-

ной плоскости; заправить датчики нитью; пользуясь штативом, установить

датчики так, чтобы они не вызывали отклонение нити от ее положения

перед заправкой в датчики; перед измерением еще раз проверить схему

заправки нити, обратив особое внимание на то, не встречает ли нить на

своем пути каких-либо дополнительных препятствий. Если нить огибает ци-

линдр 6 более чем на 1 оборот, необходимо устранить возможный контакт

ветвей нити, скользящих по цилиндру в разных направлениях.

Для измерения t\, t

2

и f (см. рис. 4.32) переключатели угла обхвата ста-

вят в положение, соответствующее принятому углу обхвата цилиндра нитью.

Функциональный переключатель ставят в положение 8, устанавливают при-

нятую скорость устройства 8 (см. рис. 4.29), тянущего нить, и ведут наблю-

дение за показаниями той шкалы прибора «f-метр», против которой загоре-

лась сигнальная лампа (см. рис. 4.32). Если наблюдается колебание стрелки

прибора, следует, сделав некоторое число замеров, рассчитать среднее значе-

ние коэффициента трения скольжения нити по поверхности цилиндра. Меняя

скорость движения нити, можно найти зависимость коэффициента трения от

скорости и построить график зависимости f

—

v.

Для контроля показаний шкалы прибора «f-метр», а также

в тех случаях, когда возникает необходимость определить на-

тяжение сбегающей и набегающей ветвей нити, ведут наблюде-

ние за показаниями приборов t

u

t

2

и «f-метр». Затем, рассчи-

тав среднее значение t\ и t

2

, определяют расчетное значение f

и сопоставляют его со средним показателем прибора «f-метр».

Изменяя натяжение нити с помощью натяжного устройства

3—4 (см. рис. 4.29), можно изучать зависимость коэффициента

трения от давления между цилиндром и нитью и построить со-

ответствующие графики.

Удельное погонное давление нити на цилиндр g (гс/см или

сН/см) рассчитывают по формуле

q — P/R,

где Р

—•

натяжение нити в данной точке ее касания с цилиндром, гс или кгс

(сН, Н); R

— радиус

цилиндра, см.

Удельное погонное давление нити на цилиндр меняется по

дуге касания от Р„ до Р

с

. При построении графика зависимости

коэффициента трения f от удельного погонного давления q

можно взять среднюю величину давления:

Я' — (Рс +

Рц)/(2Ю-

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать: схему стенда для измерения коэффициента трения;

блок-схему прибора «f-метр»; схему тарировки датчика; методику измерения;

результаты измерений, их математическую обработку (следует сопоставить

коэффициенты трения разных нитей по различным поверхностям).

4.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ НИТЕЙ

ПРИ САМОИСТИРАНИИ

Цель работы. Изучение методики определения долговечности нитей при

самоистирании на приборе ИПП.

160

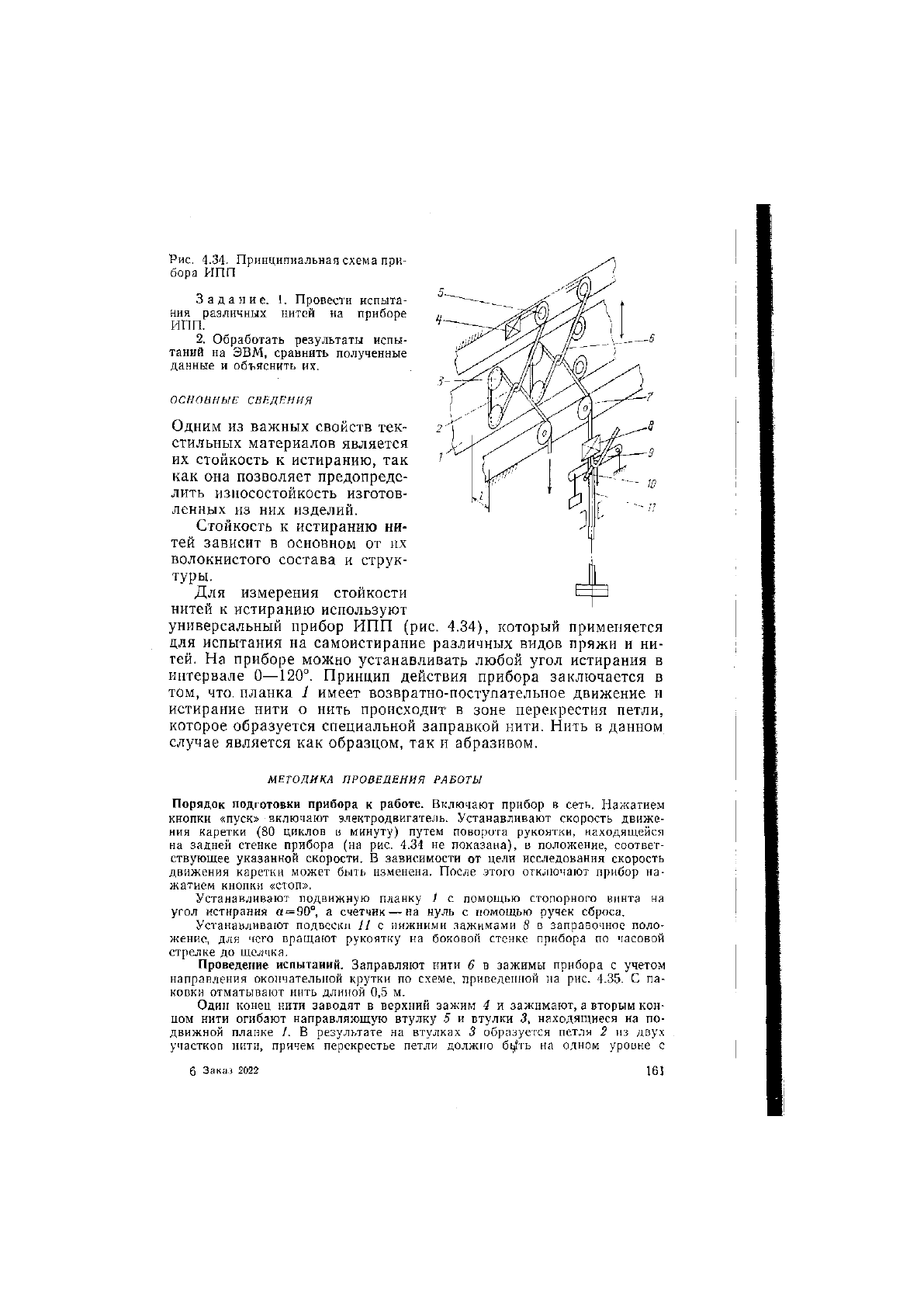

Рис. 4.34. Принципиальная

схема

при

бора ИПП

1. Провести испыта-

нитей на приборе

Задание,

ния различных

ИПП.

2. Обработать результаты испы-

таний на ЭВМ, сравнить полученные

данные и объяснить их.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Одним из важных свойств тек-

стильных материалов является

их стойкость к истиранию, так

как она позволяет предопреде-

лить износостойкость изготов-

ленных из них изделий.

Стойкость к истиранию ни-

тей зависит в основном от их

волокнистого состава и струк-

туры.

Для измерения стойкости

нитей к истиранию используют

универсальный прибор ИПП (рис. 4.34), который применяется

для испытания на самоистирание различных видов пряжи и ни-

тей. На приборе можно устанавливать любой угол истирания в

интервале 0—120°. Принцип действия прибора заключается в

том, что планка 1 имеет возвратно-поступательное движение и

истирание нити о нить происходит в зоне перекрестия петли,

которое образуется специальной заправкой нити. Нить в данном

случае является как образцом, так и абразивом.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Порядок подготовки прибора к работе. Включают прибор в сеть. Нажатием

кнопки «пуск» включают электродвигатель. Устанавливают скорость движе-

ния каретки (80 циклов в минуту) путем поворота рукоятки, находящейся

на задней стенке прибора (на рис. 4.34 не показана), в положение, соответ-

ствующее указанной скорости. В зависимости от цели исследования скорость

движения каретки может быть изменена. После этого отключают прибор на-

жатием кнопки «стоп».

Устанавливают подвижную планку 1 с помощью стопорного винта на

угол истирания а = 90°, а

счетчик — на

нуль с помощью ручек сброса.

Устанавливают подвески 11 с нижними зажимами 8 в заправочное поло-

жение, для чего вращают рукоятку на боковой стенке прибора по часовой

стрелке до щелчка.

Проведение испытаний. Заправляют нити 6 в зажимы прибора с учетом

направления окончательной крутки по схеме, приведенной на рис. 4.35. С па-

ковки отматывают нить длиной 0,5 м.

Один конец нити заводят в верхний зажим 4 и зажимают,

а

вторым кон-

цом нити огибают направляющую втулку 5 и втулки 3, находящиеся на по-

движной планке 1. В результате на втулках 3 образуется петля 2 из двух

участков нити, причем перекрестье петли должно б^ть на одном уровне с

6 Заказ 2022

161