Кобляков А.И. (ред.) Лабораторный практикум по текстильному материаловедению

Подождите немного. Документ загружается.

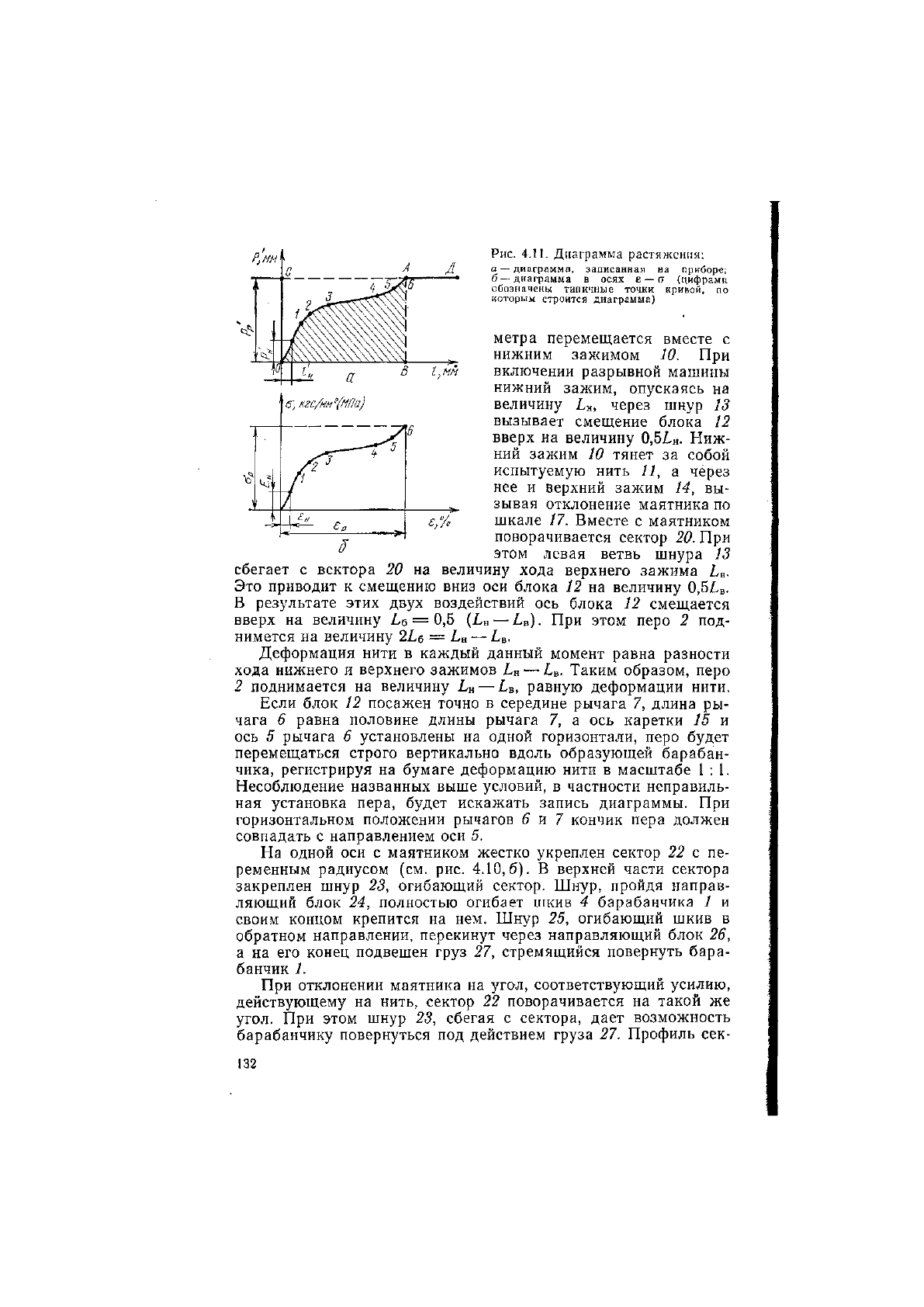

Рис. 4.11. Диаграмма растяжения:

а —диаграмма, записанная на приборе;

б —диаграмма в осях е — а (цифрами

обозначены типичные точки кривой, по

которым строится диаграмма)

метра перемещается вместе с

нижним зажимом 10. При

включении разрывной машины

нижний зажим, опускаясь на

величину Ь

н

, через шнур 13

вызывает смещение блока 12

вверх на величину 0,5L

H

. Ниж-

ний зажим 10 тянет за собой

испытуемую нить И, а через

нее и верхний зажим 14, вы-

зывая отклонение маятника по

шкале 17. Вместе с маятником

поворачивается сектор 20. При

этом левая ветвь шнура 13

сбегает с вектора 20 на величину хода верхнего зажима L

B

.

Это приводит к смещению вниз оси блока 12 на величину 0,5L

B

.

В результате этих двух воздействий ось блока 12 смещается

вверх на величину Ьв — 0,5 (L

H

— L

B

). При этом перо 2 под-

нимется на величину 2LQ = L

H

— L

B

.

Деформация нити в каждый данный момент равна разности

хода нижнего и верхнего зажимов L

H

—

L

B

.

Таким образом, перо

2 поднимается на величину L

H

— L

B

, равную деформации нити.

Если блок 12 посажен точно в середине рычага 7, длина ры-

чага 6 равна половине длины рычага 7, а ось каретки 15 и

ось 5 рычага 6 установлены на одной горизонтали, перо будет

перемещаться строго вертикально вдоль образующей барабан-

чика, регистрируя на бумаге деформацию нити в масштабе 1:1.

Несоблюдение названных выше условий, в частности неправиль-

ная установка пера, будет искажать запись диаграммы. При

горизонтальном положении рычагов 6 и 7 кончик пера должен

совпадать с направлением оси 5.

На одной оси с маятником жестко укреплен сектор 22 с пе-

ременным радиусом (см. рис. 4.10,6). В верхней части сектора

закреплен шнур 23, огибающий сектор. Шнур, пройдя направ-

ляющий блок 24, полностью огибает шкив 4 барабанчика 1 и

своим концом крепится на нем. Шнур 25, огибающий шкив в

обратном направлении, перекинут через направляющий блок 26,

а на его конец подвешен груз 27, стремящийся повернуть бара-

банчик 1.

При отклонении маятника на угол, соответствующий усилию,

действующему на нить, сектор 22 поворачивается на такой же

угол. При этом шнур 23, сбегая с сектора, дает возможность

барабанчику повернуться под действием груза 27. Профиль сек-

132

тора рассчитан так, чтобы угол поворота барабанчика был пря-

мо пропорционален усилию, действующему на нить.

Перо 2 (см. рис. 4.10, а) по окружности вращающегося ба-

рабанчика регистрирует усилие, действующее на пробу. Для

обеспечения линейности при записи усилия необходима правиль-

ная установка сектора 22 (см. рис. 4.10,6) на оси маятника.

Так, на машинах, выпускаемых в ГДР, при вертикальном (ис-

ходном) положении маятника больший радиус сектора 22 дол-

жен быть в горизонтальном положении. В нижней и верхней зо-

нах барабанчика линейность несколько нарушается, поэтому

запись диаграмм лучше осуществлять в средней части барабан-

чика при угле наклона рычага 7 (см. рис. 4.10, а) в пределах

±10° относительно его горизонтального положения. На рис. 4.11

показана диаграмма растяжения, записанная на приборе.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Перед испытанием выбирают зажимную длину нити (L

0

= 500 или 200 мм) и

груз предварительной нагрузки; регулятором устанавливают скорость ниж-

него зажима, обеспечивающую стандартную продолжительность растяжения

образца до разрыва; регистрируют температуру и влажность воздуха в по-

мещении.

Необходимо также приготовить лист миллиметровой бумаги, соответ-

ствующий размеру барабанчика 1 (см. рис. 4.10), так, чтобы его нижний край

был обрезан строго по линии графления. Этим краем лист должен опираться

на реборду барабанчика. Для заправки бумаги барабанчик снимают с конуса,

закрепленного на шкиве 4.

Перо наполняют чернилами и проверяют качество записи на бумаге.

В момент разрыва прибор останавливают и по шкале определяют разрывную

нагрузку Р

р

(гс) и удлинение при разрыве /

р

(мм).

После этого заподлицо с зажимами срезают бритвой нижний и верхний

концы разорванной нити и на торсионных весах определяют ее массу М„

(мг). Затем рассчитывают линейную плотность Т (текс) нити и по результа-

там измерения определяют разрывные характеристики нити: разрывную на-

грузку, относительное разрывное удлинение е

р

(%), относительную разрывную

нагрузку Р

0

(гс/текс и сН/текс), разрывное напряжение ст

р

(кгс/мм

2

и

МПа)*.

Обработку диаграммы растяжения производят следующим образом. От-

метив начало и направление осей, бумагу с записанной на ней диаграммой

снимают с барабанчика, проводят оси нагрузки и удлинения. Затем сличают

абсолютное удлинение при разрыве, снятое по шкале и записанное на диа-

грамме. В том случае, если нижний зажим после обрыва нити не остано-

вился, а перо не было отведено от барабанчика, на бумаге (см. рис.

4.11,

а)

будет записан прямой отрезок

—

от точки разрыва А до точки Д, соответ-

ствующей останову нижнего зажима. Этот отрезок не входит в диаграмму

растяжения. Из точки разрыва А проводят прямые АС и АВ, параллельные

осям; штриховкой обозначают рабочую часть диаграмм ОАВ, площадь кото-

рой пропорциональна работе разрыва Pp. Далее определяют масштаб записи

нагрузки на диаграмме М

р

(гс/мм) и масштаб записи деформации Mi.

Л*

р

= Р

р

/р'

р

; Mt-ljl'y

где Рр

—

ордината точки разрыва Л, измеряемая

на

диаграммной бумаге, мм;

h

— абсцисса

точки разрыва А.

* 1 кгс/мм

2

« 9,81 МПа,

Для определения начального модуля жесткости

Е

Н

,

равного напряжению,

возникающему в материале при деформации его на

1

%, рассчитывают соот-

ветствующую абсолютную деформацию l

a

— L

0

100 (мм). Затем на диаграм-

ме находят ординату Р

н

(мм), соответствующую деформации

1

Н

,

и рассчи-

тывают нагрузку Р„, необходимую для деформации нити на

1

%:

р =р'

М

.

Начальный модуль Жесткости Е

я

(кгс/мм

2

и МПа) определяют по фор-

муле

Еи

— РнР •

10

3

/7\

где

р —

плотность вещества, образующего нить, мг/мм

3

или г/см

3

.

Абсолютную работу разрыва /?

Р

(кгс-см, Дж) рассчитывают по формуле

Яр —

Р р'р

1

!»

где

г) —

коэффициент полноты диаграммы растяжения.

Коэффициент полноты диаграммы растяжения г] определяют как отноше-

ние площади рабочей части диаграммы 5олв к площади всей диаграммы рас-

тяжения SOCAB (см. рис. 4.11).

•Ч

= S

OAB/

S

OCAB

или как отношение массы или веса бумаги соответствующих участков диа-

граммы

Ч =

М

ОАВ!

М

ОСАВ-

Площадь рабочей части диаграммы определяют либо

подсчетом

клеточек

миллиметровой бумаги, либо с помощью планиметра [4.8].

Для определения массы или веса бумаги копируют диаграмму на равно-

плотную бумагу, вырезают и взвешивают соответствующие участки бумаги.

Удельную работу разрыва Гм (кгс-см/г, Дж/г) определяют как отноше-

ние абсолютной работы разрыва к массе рабочей части нити

М„

(г)

R

M

= R

P

/M

H

.

Объемную работу разрыва r

v

(кгс-см/см

3

, Дж/см

3

) рассчитывают как

отношение абсолютной работы разрыва к объему вещества рабочей части

нити V

B

(см

3

)

Так как Мн — V„p, то т>

==

r

M

р, a r

M

= r

v

р.

Для построения диаграммы растяжения в осях относительная деформа-

ция е-напряжение А на кривой растяжения (см. рис. 4.11,6) отмечакУг и

нумеруют несколько типичных точек, совокупность которых хорошо передает

характер кривизны диаграммы. Затем измеряют на диаграмме координаты

этих точек /j, Р

1

в миллиметрах и заносят их в таблицу (форма 4.3).

Для каждой точки с учетом масштаба записи диаграммы рассчитывают

координаты

H

и Р,- в соответствующих единицах измерения (мм и гс или мм

и сН):

l

i =

l

'i

M

l>

Pf=P>p-

Затем также для каждой точки рассчитывают и вносят в форму 4.3 ко-

ординаты в осях

е

—а (относительная

деформация —

напряжение) в соот-

134

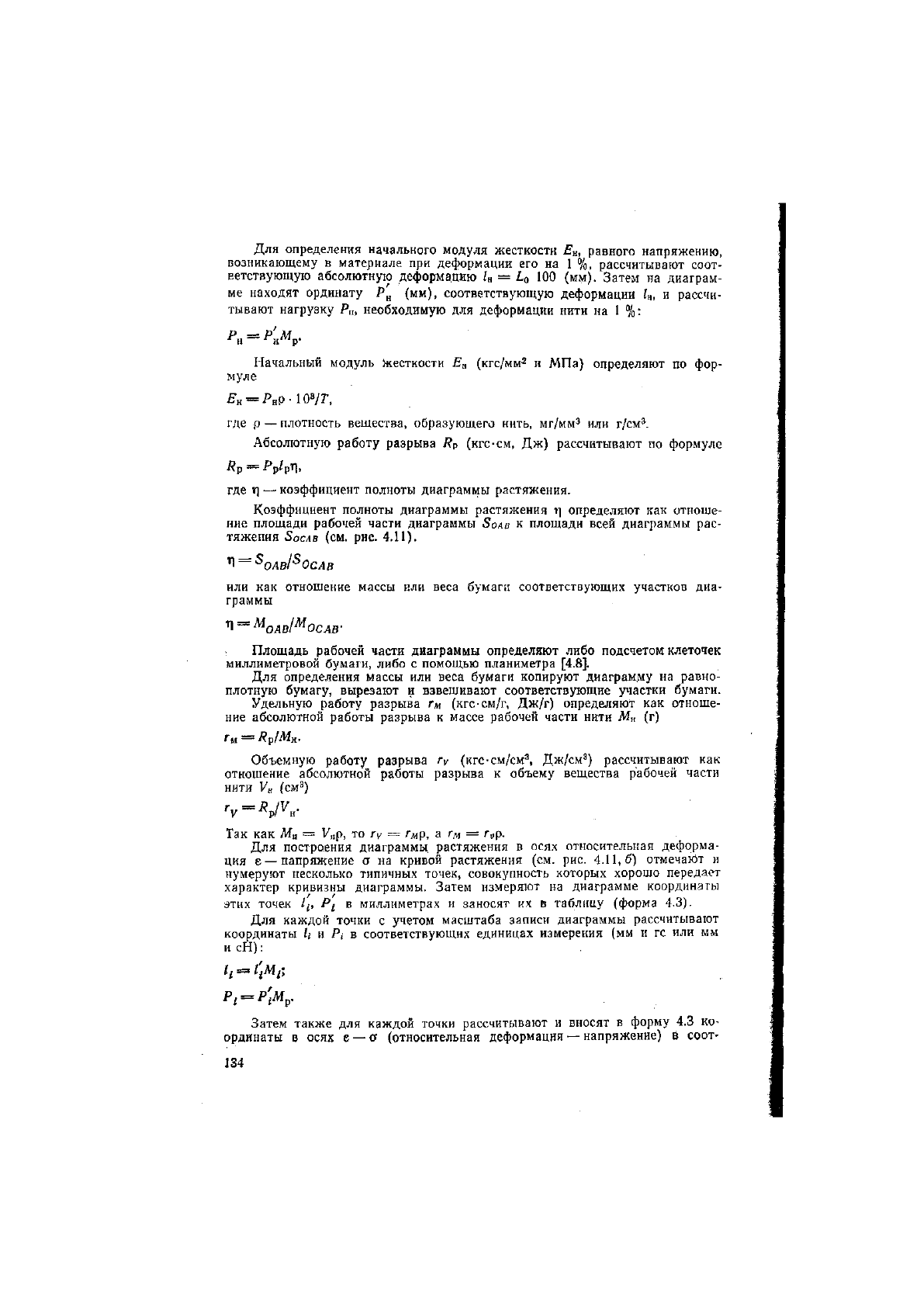

Форма 4.3

Номер типичных

точек диаграммы

растяжения

Координаты

точек

на диаграмм-

ной

бумаге

Координаты

в осях

точек

Координаты точек

в осях е —а

Номер типичных

точек диаграммы

растяжения

мм

р'

мм

Р

1

Е

<-

%

°<

мм

мм

мм

гс

сН

Е

<-

%

кгс/мм

2

МПа

•1

2

А (точка разрыва)

ветствующих единицах (% и кгс/мм

2

или % и МПа):

е

г

= /

г

100/L

0

;

ot = Pip- 10

3

/Г.

По координатам точек ег, а,- на масштабную бумагу наносят все типич-

ные точки и через них проводят плавную кривую (см. рис. 4.11,6), характер

кривизны которой должен быть подобен характеру диаграммы, записанной

на приборе. Важно правильно выбрать масштаб диаграммы в осях

е —

о,

чтобы кривая хорошо передавала особенности свойств материала (соотноше-

ние деформации и напряжения при каждом их значении).

Подобным же методом рассчитывают характеристики волокон и текстиль-

ных полотен при записи их диаграмм растяжения, хотя эти расчеты имеют

некоторые особенности.

По диаграмме

е —

а начальный модуль жесткости может быть определен

непосредственно как ордината точки кривой, для которой

е

н

—

1

% (см.

рис. 4.11,6). Для более глубокого анализа полуцикловых характеристик рас-

тяжения текстильных материалов следует записать не одну, а все или хотя

бы несколько диаграмм растяжения. В последнем случае желательно распола-

гать минимум пятью диаграммами со следующими показателями прочности

и удлинения: близкими к средним показателям в выборке; с максимальными

и минимальными показателями прочности и удлинения. Эти пять диаграмм

следует нанести на график в осях

I — Р, е — Р

или г

—

ст,

а затем точками

обозначить разрывные координаты всех испытанных проб и выборке. Такой

график позволяет анализировать причины дисперсии разрывных характери-

стик материала.

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет по работе должен содержать: схему устройства и описание диаграмм-

ного прибора; методику испытания и обработку диаграммы растяжения; рас-

четы показателей разрывных характеристик: разрывной нагрузки, удлинения

при разрыве, работы разрыва, относительной работы разрыва (формулы при-

ведены на с. 115); диаграмму, записанную на приборе в осях

/ —

Р и по-

строенную в осях

8 —

а.

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЕФОРМАЦИИ

НИТЕЙ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

Цель работы. Изучение методики определения компонентов деформации

нитей при растяжении.

Задание. 1. Изучить, из каких компонентов складывается деформация

растяжения, с чем связано наличие этих компонентов, их особенности.

135

2. Ознакомиться с устройством и принципом действия релаксометра для

нитей РМ-5.

3. Применительно к ОСТ 17-534—75 [4.9] изучить методику определения

компонентов деформации при растяжении нитей.

4. Провести испытания, обработать результаты.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Абсолютное полное удлинение (/)—приращение длины рас-

тягиваемой нити, состоящее из трех компонентов (частей): бы-

строобратимого, медленнообратимого и остаточного удлинения.

Абсолютное быстрообратимое удлинение (/б.о)—ком-

понент полного удлинения, мгновенно исчезающий после раз-

грузки, приближенно выражающий упругое удлинение. Возни-

кает под действием внешних сил вследствие небольших увели-

чений средних расстояний между соседними атомами и их

валентных углов; развивается со скоростью звука в данной нити,

вызывает увеличение ее объема и исчезает после снятия сил

с той же скоростью.

Абсолютное медленнообратимое удлинение (/

м

.о)—

компонент полного удлинения, исчезающий в течение длитель-

ного отдыха после растяжения, продолжающегося до прекра-

щения заметного уменьшения длины нити; приближенно выра-

жает высокоэластическое удлинение. Возникает под действием

внешних сил вследствие изменений конфигурации молекул (их

«конформации»), проходящих без изменения объема. Развитие

этого компонента, так же как и его исчезновение после снятия

сил, протекает медленно (в течение ряда суток), т. е. эти про-

цессы проходят как релаксационные *.

Абсолютное остаточное удлинение (/

0С

т)—компонент

полного удлинения, не исчезающий после отдыха, приближенно

выражающий пластическое удлинение. Развивается под дей-

ствием внешних сил очень медленно и непрерывно; является

следствием процесса течения и вызывает необратимое смещение

отдельных звеньев или целых макромолекул. В этот процесс

входят также необратимые смещения недостаточно закреплен-

ных элементов текстильной структуры (волокон, элементарных

нитей).

Таким образом, абсолютное полное удлинение (деформация)

за время опыта

I = U.

о

+ о + *ост- (4-3)

Быстрообратимый компонент удлинения (/б. о) вычисляют

как разность удлинений при последнем наблюдении во время

нагрузки и первом наблюдении во время отдыха, медленнооб-

* Релаксационными называют различные физические и физико-химичё-

ские процессы, протекающие во времени и приводящие к установлению рав-

новесия. Процессы развития и исчезновения медленнообратимой деформации

принято называть релаксацией деформации.

136

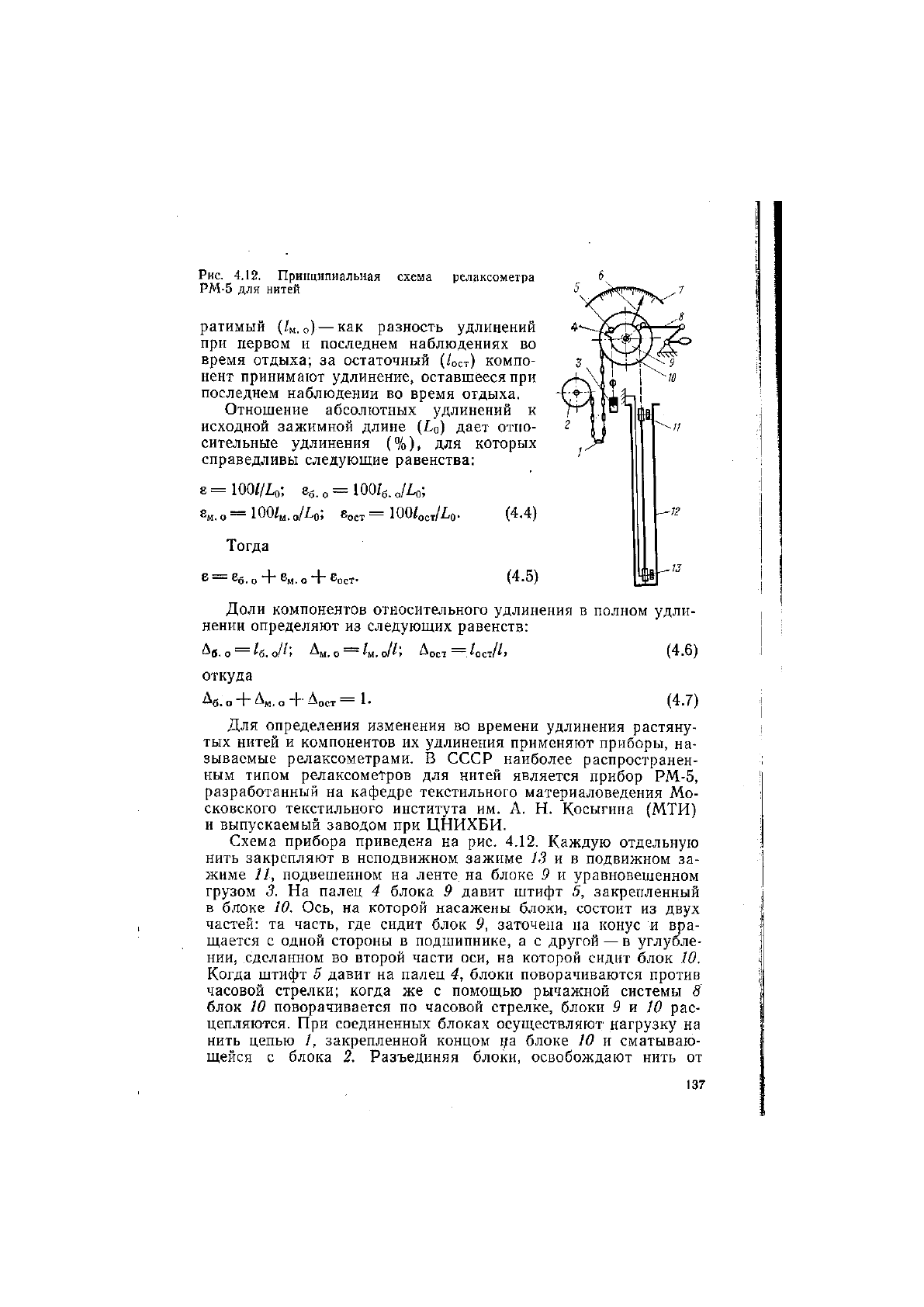

Рис. 4.12. Принципиальная схема

РМ-5 для нитей

релаксометра

ратимый (/

м

.

о) —

как разность удлинений

при первом и последнем наблюдениях во

время отдыха; за остаточный (/ост) компо-

нент принимают удлинение, оставшееся при

последнем наблюдении во время отдыха.

Отношение абсолютных удлинений к

исходной зажимной длине (L

0

) дает отно-

сительные удлинения (%), для которых

справедливы следующие равенства:

e=100//L

0

; е

б

.

0

= Ю0/

б

.

о

/1

0

;

е

м. О

=

100/

м

.

o

/L

0

;

е

ост

= 100/

OCT

/L

0

. (4.4)

Тогда

е =

е

б

.

0

+

е

м

. о

+ е

осТ

. (4.5)

11в

1!

-7J

Доли компонентов относительного удлинения в полном удли-

нении определяют из следующих равенств:

^б. о

=

1б.

о/1'>

А

м

.

0

= /

м

.

0

//; &ост —

1ост/1>

(4.6)

откуда

Дб.О + А

м

.о + Д

0

СТ= 1- (4.7)

Для определения изменения во времени удлинения растяну-

тых нитей и компонентов их удлинения применяют приборы, на-

зываемые релаксометрами. В СССР наиболее распространен-

ным типом релаксометров для нитей является прибор РМ-5,

разработанный на кафедре текстильного материаловедения Мо-

сковского текстильного института им. А. Н. Косыгина (МТИ)

и выпускаемый заводом при ЦНИХБИ.

Схема прибора приведена на рис. 4.12. Каждую отдельную

нить закрепляют в неподвижном зажиме 13 и в подвижном за-

жиме И, подвешенном на ленте на блоке 9 и уравновешенном

грузом 3. На палец 4 блока 9 давит штифт 5, закрепленный

в блоке 10. Ось, на которой насажены блоки, состоит из двух

частей: та часть, где сидит блок 9, заточена на конус и вра-

щается с одной стороны в подшипнике, а с другой

—

в углубле-

нии, сделанном во второй части оси, на которой сидит блок 10.

Когда штифт 5 давит на палец 4, блоки поворачиваются против

часовой стрелки; когда же с помощью рычажной системы 8

блок 10 поворачивается по часовой стрелке, блоки 9 я 10 рас-

цепляются. При соединенных блоках осуществляют нагрузку на

нить цепью 1, закрепленной концом иа блоке 10 и сматываю-

щейся с блока 2. Разъединяя блоки, освобождают нить от

137

нагрузки. Это дает возможность наблюдать за исчезновением

быстрообратимого и медленнообратимого компонентов удлине-

ния при отдыхе разгруженной нити. Изменения длины нити по-

казываются стрелкой 6 по шкале 7. Наблюдения можно вести

в различных жидкостях, для чего служит стакан 12.

Если нет прибора РМ-5, наблюдения можно вести с помощью

простых П-образных стоек, на верхней перекладине которых

крепят верхние зажимы для нитей. Нагрузка на нити осуществ-

ляется нижними зажимами с грузиками. Длину нити измеряют

или по вертикальной шкале с помощью стрелок, перемещаю-

щихся по одной из колонок стойки, или по миллиметровой бу-

маге, помещаемой сзади нити.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Пробы нити отбирают с пяти паковок (початков, катушек и т. д.), предва-

рительно выдержанных в стандартных климатических условиях. После этого

определяют среднюю разрывную нагрузку нити. При закрытой рычажной си-

стеме 8 (см, рис. 4.12), сматывая цепь с блока 2 путем поворота его с по-

мощью ручного привода (на рисунке не показан), устанавливают по шкалам

блока нагрузку, составляющую 25 % средней разрывной нагрузки (с округле-

нием до 1—2 сН).

Испытания обычно проводят с зажимной длиной 500

мм *,

для чего со-

ответственно устанавливают нижние зажимы 13. Затем проверяют положе-

ние стрелки 6, которая должна стоять на среднем (нулевом) делении шка-

лы 7; сматывают верхние слои паковок и берут с каждой из них по одному

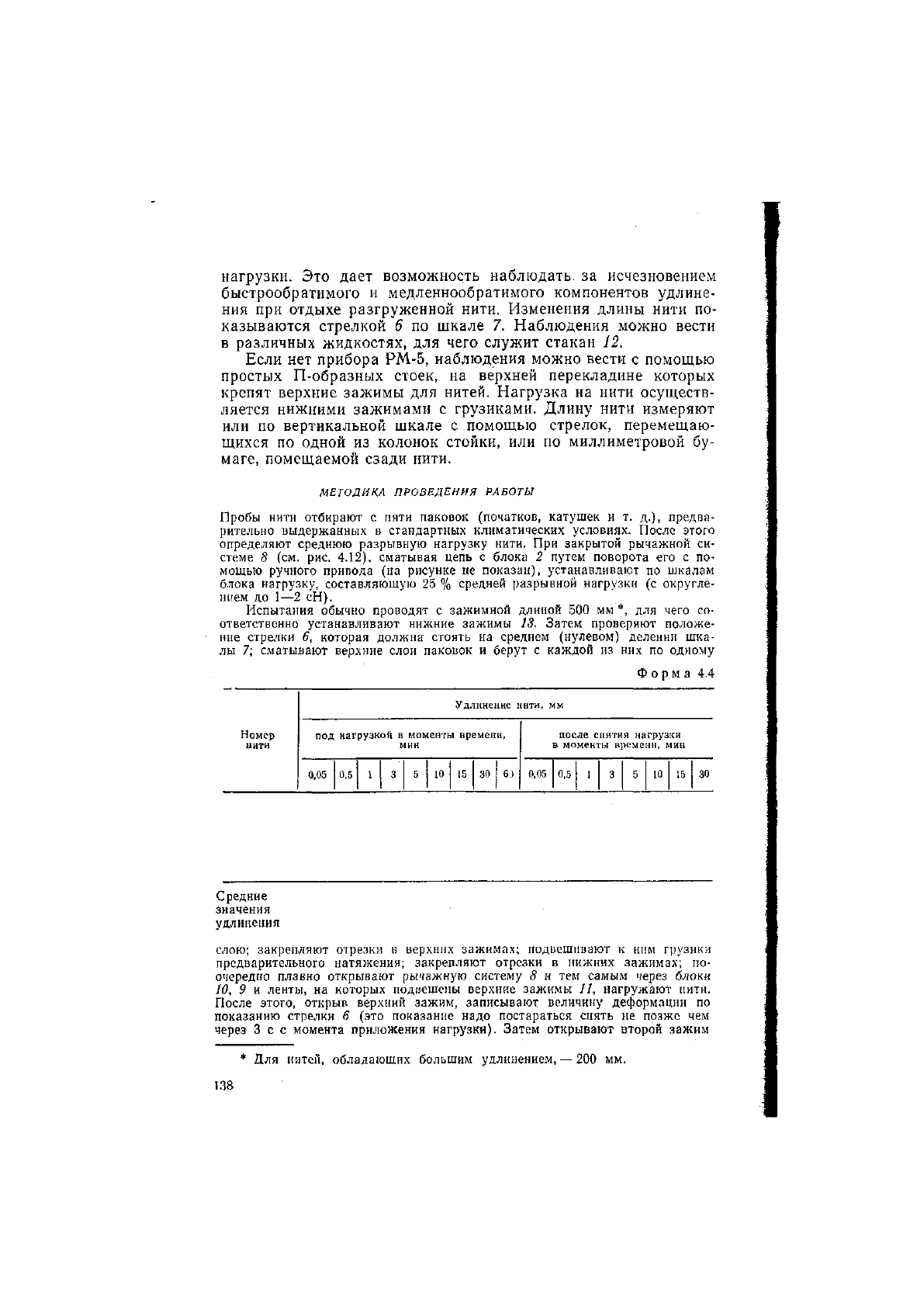

Форма 4.4

Удлинение нити, мм

Номер

нити

под нагрузкой в моменты времени,

мин

после снятия нагрузки

в моменты времени, мин

0,05

0,5 1

3 5

10

15

30 6Э 0,05

0,5 1 3 5

10

15

30

Средние

значения

удлинения

слою; закрепляют отрезки в верхних зажимах; подвешивают к ним грузики

предварительного натяжения; закрепляют отрезки в нижних зажимах; по-

очередно плавно открывают рычажную систему 8 и тем самым через блоки

10, 9 и ленты, на которых подвешены верхние зажимы 11, нагружают нити.

После этого, открыв верхний зажим, записывают величину деформации по

показанию стрелки 6 (это показание надо постараться снять не позже чем

через 3 с с момента приложения нагрузки). Затем открывают второй зажим

* Для нитей, обладающих большим удлинением,

— 200

мм.

138

и так далее. Дальнейшие отсчеты деформации и записи ведут через 3; 30 с;

1; 3; 5; 10; 15; 30 мин, 1 ч (от момента открытия рычажного запора). Затем

закрывают рычажный запор и тем самым расцепляют блоки. Это позволяет

нити свободно сокращаться. Записи ведут также через 3; 30 с; 1; 3; 5; 10;

15 мин и заканчивают через 30 мин. Таким образом, общее время наблюде-

ния составляет 1 ч 30 мин. По указанию преподавателя время наблюдения

может быть изменено.

УКАЗАНИЯ ПО ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать, основные сведения; методику и параметры испыта-

ния; результаты испытания (форма 4.4); график в осях

время — полное

удли-

нение; расчет компонентов удлинения и их долей по формулам (4.3) — (4.7).

4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК НИТЕЙ ПРИ МНОГОКРАТНОМ

РАСТЯЖЕНИИ

Цель работы. Освоение методики испытаний нитей на многократное рас-

тяжение на пульсаторе.

Задание. 1. Изучить методику определения основных характеристик,

получаемых при многоцикловых испытаниях: выносливости, предела выносли-

вости, остаточной циклической деформации.

2. Ознакомиться с устройством и принципом действия пульсаторов для

нитей типа ПН-5 (ПК-3

— при

отсутствии пульсатора ПН-5).

3. Применительно к ОСТ 17-854—80 [4.101 отобрать пробы нитей различ-

ных видов и подготовить пульсатор для проведения испытаний при соответ-

ствующих параметрах.

4. Провести испытания и обработать результаты.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Процесс постепенного местного нарушения структуры материа-

лов (в данном случае нитей), протекающий в результате дли-

тельного непрерывного или многократного прерывного (цикли-

ческого, чередующегося с разгрузками) действия на них напря-

жений, называется утомлением материалов, а результат

этого процесса, т. е. местное нарушение структуры, — уста-

лостью. Нарушение структуры обычно развивается в тех ма-

лых участках (зонах) нитей, где наблюдается неправильное рас-

положение структурных элементов (волокон, элементарных

нитей), имеются утонения и утолщения и т. д. и где легко про-

исходят их смещения.

В итоге нарушение структуры вызывает разрушение — раз-

рыв материала (потеря им «сплошности»). Усталость, вызван-

ную длительным непрерывным действием напряжений, назы-

вают статической, а многократным прерывным действием

напряжений — динамической. В данной работе изучается

динамическая усталость нитей. Основными характеристиками

усталости являются выносливость, относительная остаточная

циклическая деформация и предел выносливости.

Выносливость (и

р

)—число циклрв многократного рас-

тяжения, требующееся для доведения пробы материала (нити)

139

до разрыва. Иногда эта характеристика заменяется другой —

долговечностью (т

р

), т. е. временем, необходимым для до-

ведения пробы до разрушения.

Относительная остаточная циклическая де-

формация (е

0

. ц)—деформация, накапливающаяся за неко-

торое число непрерывно прилагаемых к элементарной пробе ма-

териала (нити) циклов. Она выражается отношением накопив-

шейся при испытании остаточной деформации (/

0

.

ц

) к зажимной

длине (Lo) и измеряется в процентах:

е

0

.

ц

= /о.ц/£о

•

100.

Предел в ы н о с л ив о ст и по деформации (е

в

)—наиболь-

шее значение заданной циклической деформации, при которой

выносливость пробы материала (нити) достигает наибольшей

величины (порядка 10

4

и более циклов).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Для испытания нитей на многократное растяжение применяются пульсаторы

ПН-5 и ПК-3, разработанные МТИ совместно с ЦНИХБИ.

Прибор ПН-5 работает по принципу постоянства заданной деформации

в цикле растяжения, осуществляемой по синусоидальному закону ее измене-

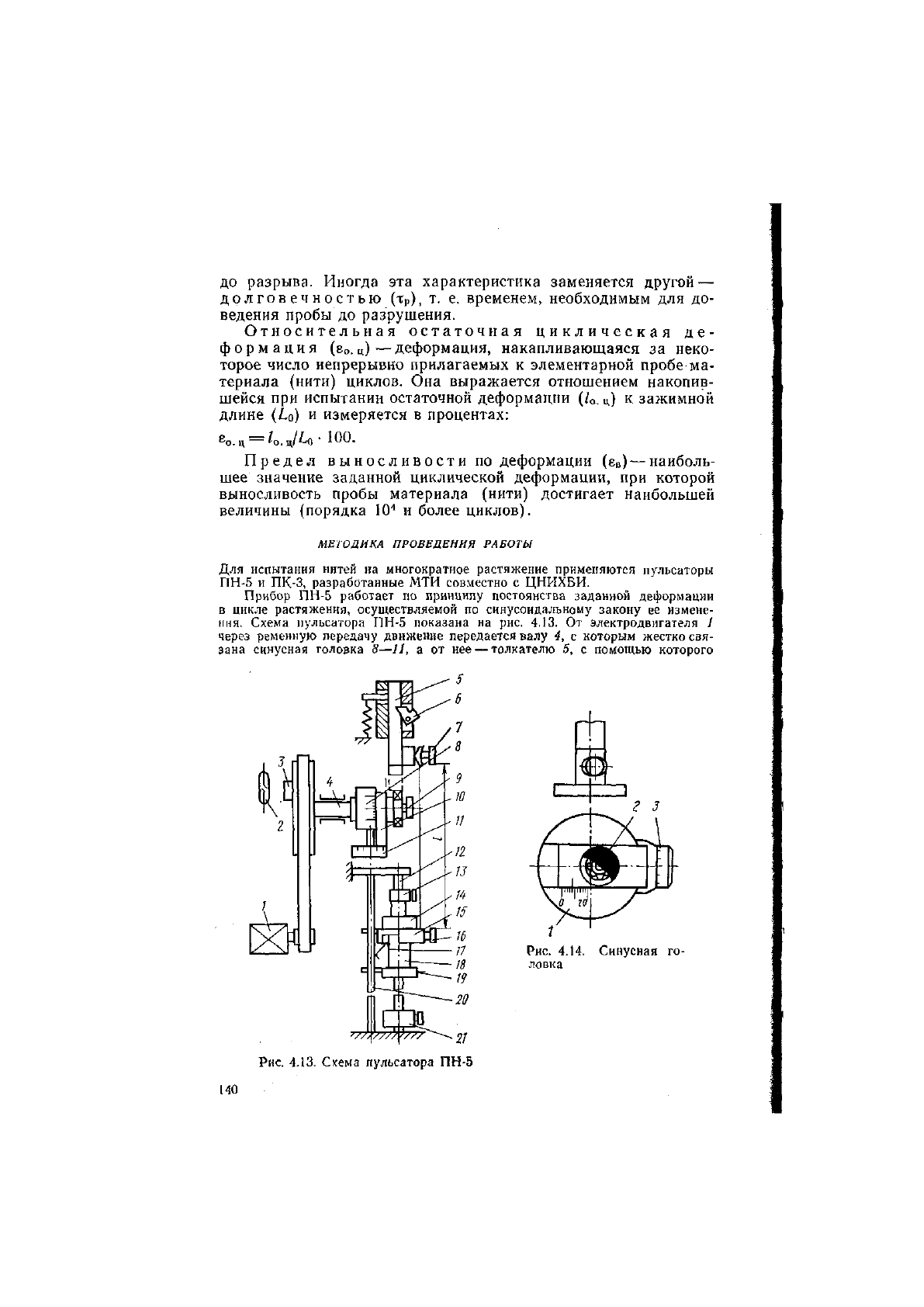

ния. Схема пульсатора ПН-5 показана на рис. 4.13. От электродвигателя 1

через ременную передачу движение

передается

валу 4, с которым

жестко

свя-

зана синусная головка

8—11,

а от

нее —

толкателю 5, с помощью которого

f}21

Рис. 4.13. Схема пульсатора ПН-5

Рис. 4.14. Синусная го-

ловка

140

осуществляется возвратно-поступательное движение верхнего зажима 7.

Нить закрепляется в верхнем зажиме 7 и нижнем зажиме 16, расположен-

ном на боковой поверхности замка 15. Последний совместно с нижним зажи-

мом 16 может двигаться по направляющему стержню 12 только вниз в мо-

мент появления остаточной циклической деформации нити и бесступенчато

фиксироваться при ее натяжении. Для возврата нижнего

зажима 16 в

исход-

ное положение и его фиксации служит нижний замок

18.

Перемещение замка

18 осуществляется при нажатии на язычок фиксатора

19.

Нижний замок 18

имеет контакт

17,

который связан с электрическим счетчиком числа циклов.

При обрыве нити контакт

17,

взаимодействующий с контактным проводом 20,

размыкается и прибор останавливается. Количество циклов

растяжения

отме-

чается счетчиками, расположенными на передней панели блока управления,

Таблица 4.1

Вид нити или пряжи

Линейная

плотность,

текс

Заданная

циклическая

деформация,

Примерная

выносливость,

число циклов

Хлопчатобумажная кардная

пряжа

Шерстяная гребенная пряжа

Вискозная комплексная нить

Капроновая комплексная нить

25 0,8—1

4 •

10

3

8,5

X

2

2,8—3

3 •

10

3

13 0,8—1

1 •

10

4

5 8—9

1 •

10

5

припасованного к прибору (на рисунке не показан). Число счетчиков соот-

ветствует количеству одновременно испытуемых нитей,

т. е.

10. Счетчики уп-

равляются герконами 2, которые взаимодействуют с постоянными магнитами

3, закрепленными на валах синусных механизмов.

Порядок работы на приборе ПН-5. Устанавливают началь-

ную (зажимную) длину между верхним 7 и нижним 16 зажимами (см.

рис. 4.13). Для этого верхний зажим 7 устанавливают на защелку 6, а ниж-

ний зажим 16 совместно с замком

18

перемещают по направляющему стерж-

ню на необходимую величину, которую фиксируют упором 13. Зажимная

длина для нитей с разрывным удлинением до 30 % должна составлять

500 мм, а с разрывным удлинением более 30

% — 200

мм.

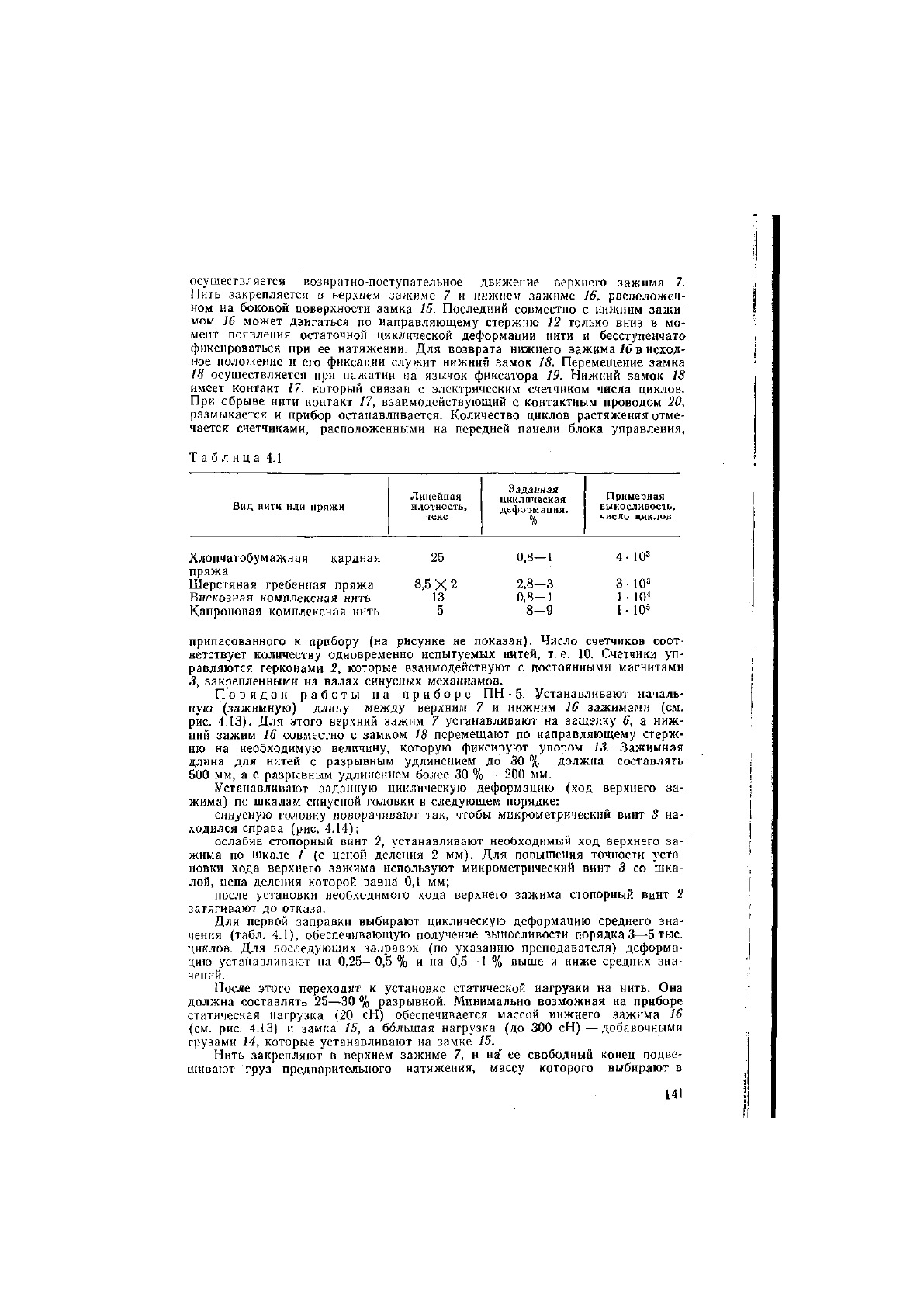

Устанавливают заданную циклическую деформацию (ход верхнего за-

жима) по шкалам синусной головки в следующем порядке:

синусную головку поворачивают так, чтобы микрометрический винт 3 на-

ходился справа (рис. 4.14);

ослабив стопорный винт 2, устанавливают необходимый ход верхнего за-

жима по шкале 1 (с ценой деления 2 мм). Для повышения точности уста-

новки хода верхнего зажима используют микрометрический винт 3 со шка-

лой, цена деления которой равна 0,1 мм;

после установки необходимого хода верхнего зажима стопорный винт 2

затягивают до отказа.

Для первой заправки выбирают циклическую деформацию среднего зна-

чения (табл. 4.1), обеспечивающую получение выносливости

порядка 3—5

тыс.

циклов. Для последующих заправок (по указанию преподавателя) деформа-

цию устанавливают на 0,25—0,5 % и на 0,5—1 % выше и ниже средних зна-

чений.

После этого переходят к установке статической нагрузки на нить. Она

должна составлять 25—30

%

разрывной. Минимально возможная на приборе

статическая нагрузка (20 сН) обеспечивается массой нижнего зажима 16

(см. рис. 4.13) и замка

15,

а большая нагрузка (до 300 сН)

—

добавочными

грузами

14,

которые устанавливают на замке 15.

Нить закрепляют в верхнем зажиме 7, и

на"

ее свободный конец подве-

шивают груз предварительного натяжения, массу которого выбирают в

141