Хаитов P.M., Игнатьева Г.Л. Иммунология

Подождите немного. Документ загружается.

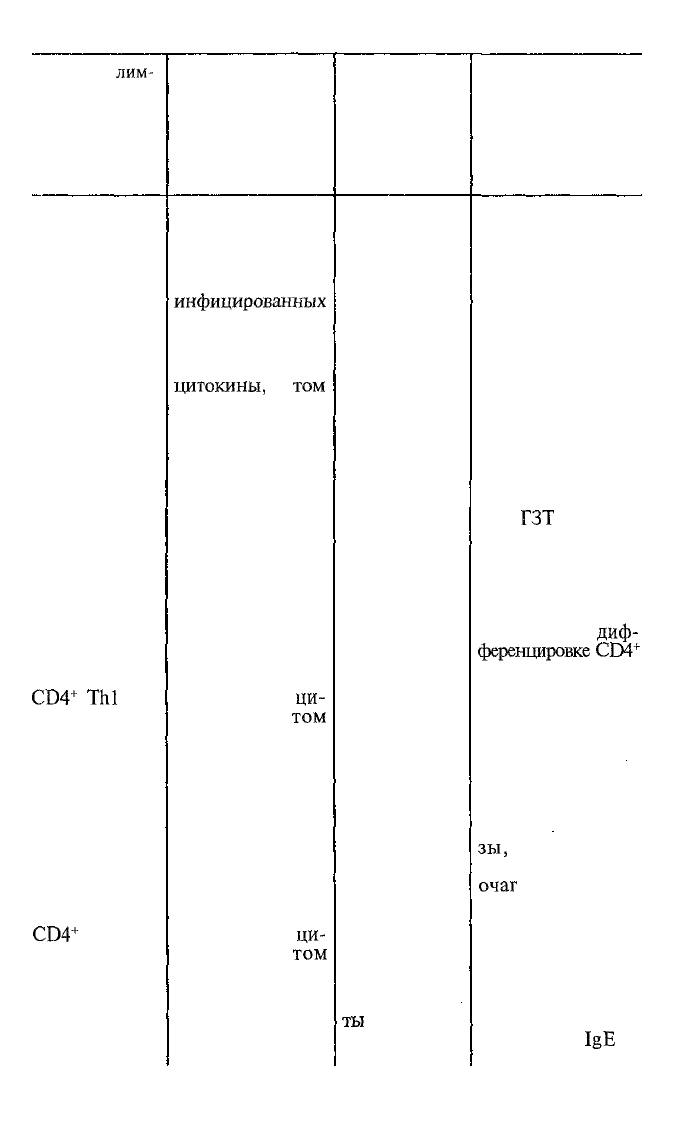

Продолжение таблицы

Факторы

лим-

фоцитарного

иммунитета

Молекулярные

механизмы, опо-

средующие взаимо-

действие лимфоци-

тов с лейкоцита-

ми — исполните-

лями деструкции

Клетки

крови —

исполнители

деструкции

Механизмы

деструкции анти-

генов и собствен-

ных клеток и меж-

клеточного мат-

рикса, с которыми

антигены связаны

CD4

+

Thl

CD4

+

Th2

клеток своего

организма (в ес-

тественных усло-

виях — вирус-

инфицированных

клеток) и убива-

ют эти клетки

2. Продуцируют

цитокины,

в

том

числе IFN-y

Продуцируют

ци-

токины, в

том

числе IFN-y

Продуцируют

ци-

токины, в

том

числе:

IL-4

Макрофаги.

NK

Макрофаги

В-лимфоци-

ты

1. IFN-y сам по

себе ингибирует

репликацию ДНК,

в том числе ви-

русной

2. IFN-y активиру-

ет макрофаги, чем

способствует реак-

ции

ГЗТ

3. IFN-y активиру-

ет NK к противо-

вирусной «атаке»

4. IFN-y является

кофактором, спо-

собствующим

диф-

ференцировке

CD4

+

Thl

Макрофаги, акти-

вированные IFN-

у, интенсивно

продуцируют и

секретируют ак-

тивные формы

кислорода, ради-

кал NO, протеа-

зы,

которые со-

здают локально

очаг

воспаления,

называемый ГЗТ

Переключает син-

тез иммуноглобу-

линов на

IgE

и

231

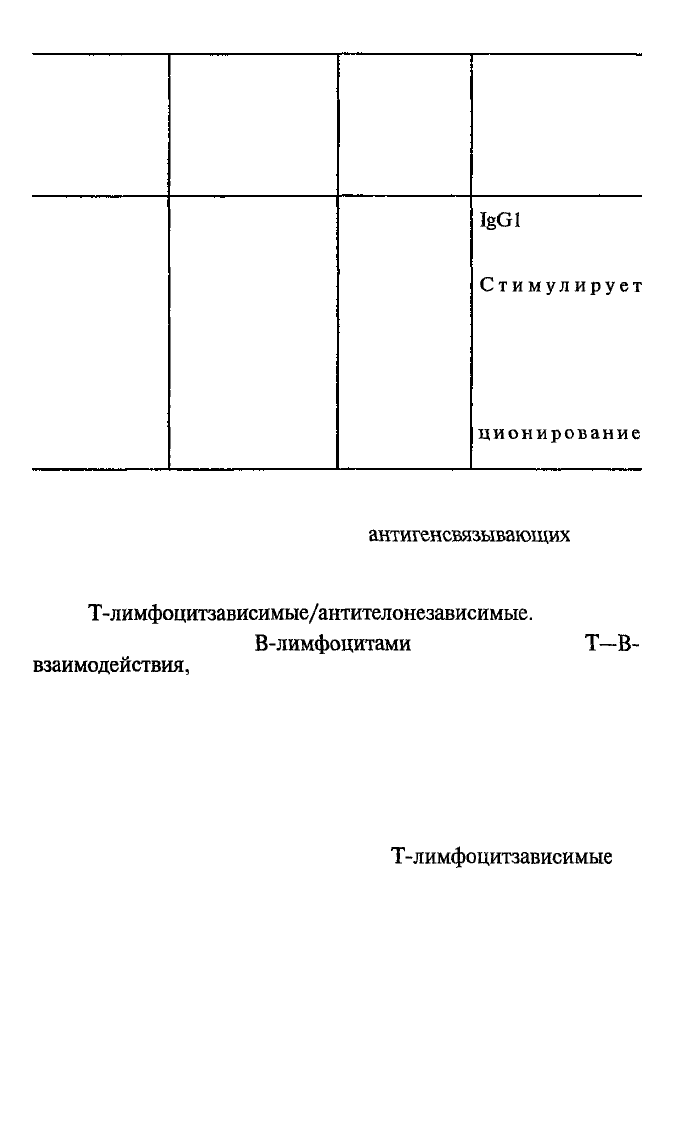

Продолжение таблицы

Факторы лим-

фоцитарного

иммунитета

Молекулярные

механизмы, опо-

средующие взаимо-

действие лимфоци-

тов с лейкоцита-

ми — исполните-

лями деструкции

IL-5

IL-10

Клетки

крови —

исполнители

деструкции

Эозинофилы

Макрофаги

Механизмы

деструкции анти-

генов и собствен-

ных клеток и меж-

клеточного мат-

рикса, с которыми

антигены связаны

IgGl

со всеми вы-

текающими по-

следствиями

Стимулирует

эозинофилопоэз в

костном мозге и

активирует эози-

нофилы в перифе-

рических тканях

Ингибирует функ-

ционирование

макрофагов

В соответствии с двумя типами

антигенсвязывающих

рецеп-

торов есть и два типа эффекторных механизмов:

• антителозависимые;

•

Т-лимфоцитзависимые/антителонезависимые.

Выработка антител

В-лимфоцитами

тоже зависит от

Т—В-

взаимодействия,

в этом смысле почти все иммунные реакции

(кроме биосинтеза антител В-лимфоцитами в ответ на тимус-

независимые антигены 1-го типа) можно рассматривать как

Т-лимфоцитзависимые. Но на стадии реализации именно эф-

фекторных механизмов иммунитета разделение их на «анти-

телозависимые» и «Т-лимфоцитзависимые, но антителонеза-

висимые» помогает проще понять конкретные иммунные ре-

акции и процессы.

«По старинке» антителозависимые иммунные реакции на-

зывают гуморальным иммунитетом,

Т-лимфоцитзависимые

—

клеточным иммунитетом.

Деструкцию патогена, т.е. собственно то, что и называют

эффекторной фазой иммунного ответа, надо осуществлять в

тех местах в организме, где он находится — в тканях. Зрелые

неиммунные лимфоциты тропны к периферическим лимфо-

идным органам и тканям и именно и только туда они миг-

рируют по завершении лимфопоэза. Но иммунные лимфоци-

ты имеют уже совсем иные свойства миграции: они нужны в

разных тканях организма, куда проник патоген. Поэтому на

232

мембране иммунных лимфоцитов есть специальные рецепто-

ры, узнающие эндотелий в очагах поражения (воспаления).

Там иммунные Т-лимфоциты останавливаются, претерпевают

экстравазацию и достигают мест локализации поврежденных

патогеном клеток и межклеточного матрикса. Сюда же цито-

кины иммунных Т-лимфоцитов (RANTES и др.) привлекают

из кровотока лейкоциты, которые и будут исполнителями

деструкции патогена. Схема экстравазации лимфоцитов и лей-

коцитов показана на рис. 7.3.

8.1.

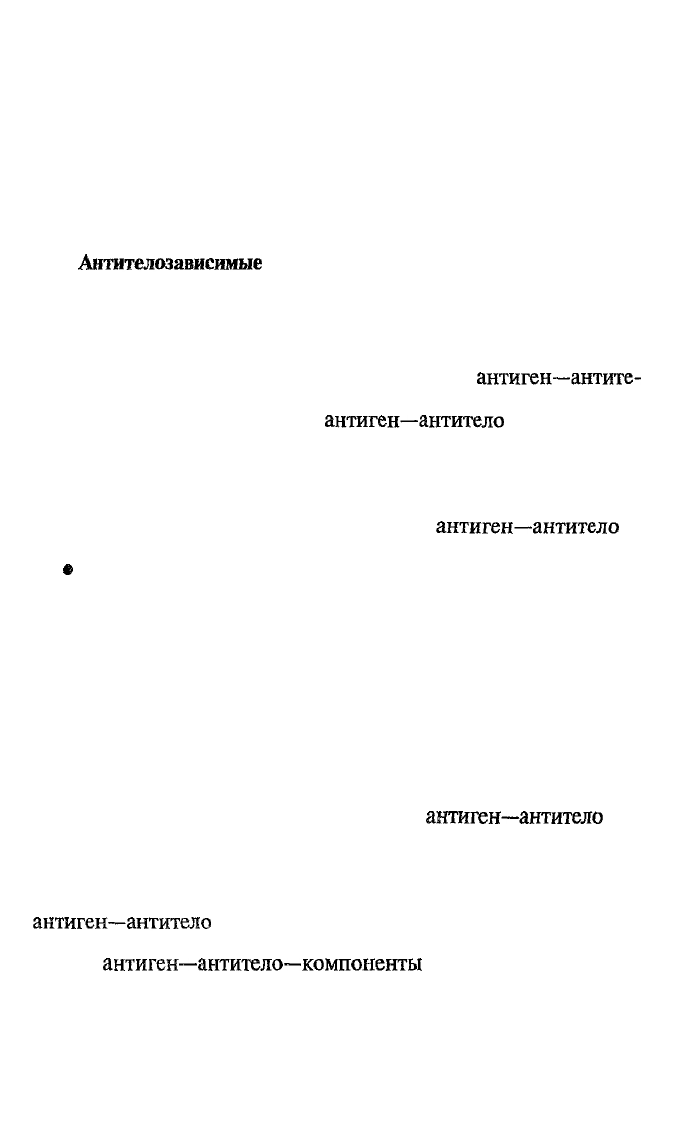

Антителозавиеимые

механизмы защиты от патогена

Таких механизмов по крайней мере 6:

• нейтрализация антителами патогенных свойств антигена

самим фактом связывания в комплекс;

• элиминация и деструкция комплексов

антиген—антите-

ло фагоцитами (нейтрофилами и макрофагами);

β деструкция комплексов

антиген—антитело

активирован-

ной системой комплемента;

• антителозависимая клеточная цитотоксичность ΝΚ и

эозинофилов;

• сосудистые и гладкомышечные контрактильные реак-

ции, инициируемые комплексом

антиген—антитело

с

«наймом» тучных клеток и базофилов;

β

реликтовые свойства антител (собственная протеазная

или нуклеазная активность антител).

Сам по себе факт связывания патогена антителом являет-

ся защитным по крайней мере в двух случаях:

• если патоген — сильный яд, антитело при связывании

нейтрализует токсичность;

• если патоген инфекционен (вирус, прион, бактерия), а

антитело, связав его, препятствует инфекции патогена

в клетки тела.

Но и в этих случаях, а тем более во всех остальных, обра-

зование макромолекулярного комплекса

антиген—антитело

это

еще не конец защитной реакции, так как организм не умеет

свободно выводить во внешнюю среду из внутренней макро-

молекулярные комплексы. Их необходимо расщепить до мел-

ких метаболитов. Для этого антитела в составе комплексов

антиген—антитело

«умеют» фиксировать компоненты компле-

мента и активировать его при этом (IgM>IgG3>IgGl). Комп-

лексы

антиген—антитело—компоненты

комплемента в свою

очередь фиксируются на эритроцитах рецепторами для ком-

понентов комплемента, и эритроциты уносят такие комплек-

сы в синусоиды селезенки и печени, где их фагоцитируют и

расщепят макрофаги. Кроме того, комплексы с антителами

233

изотипов

IgGl

и IgG3 прямо через соответствующий FcyRII

на макрофагах и на нейтрофилах будут связаны и фагоцити-

рованы и внутри фагоцитов расщеплены до мелких метабо-

литов.

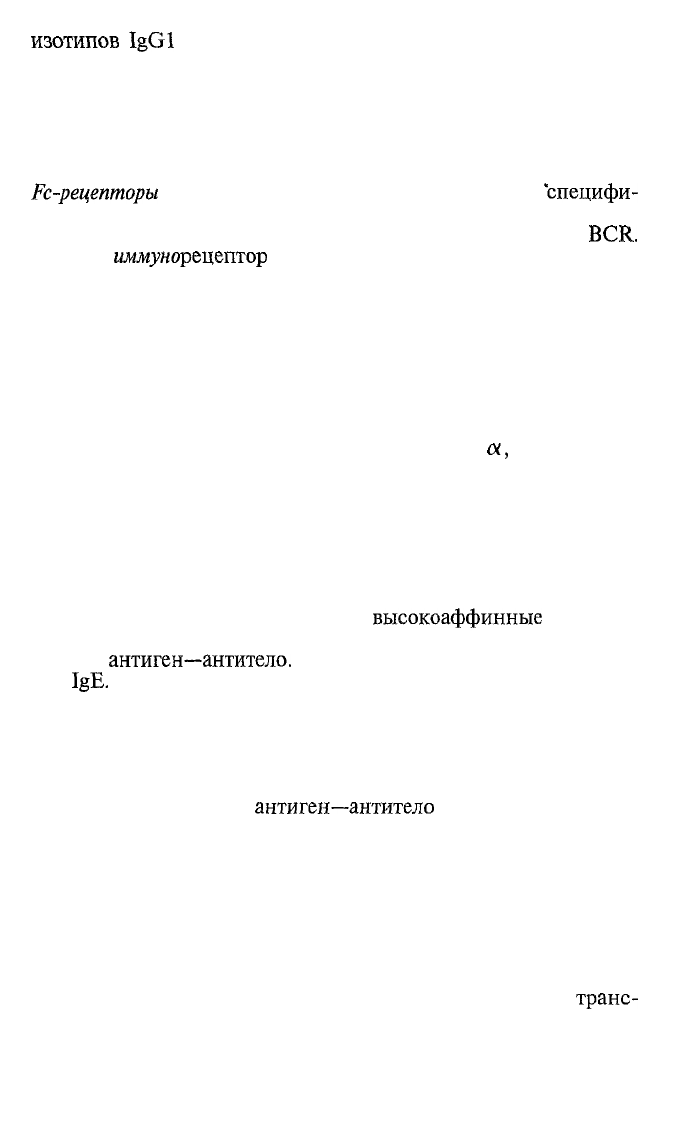

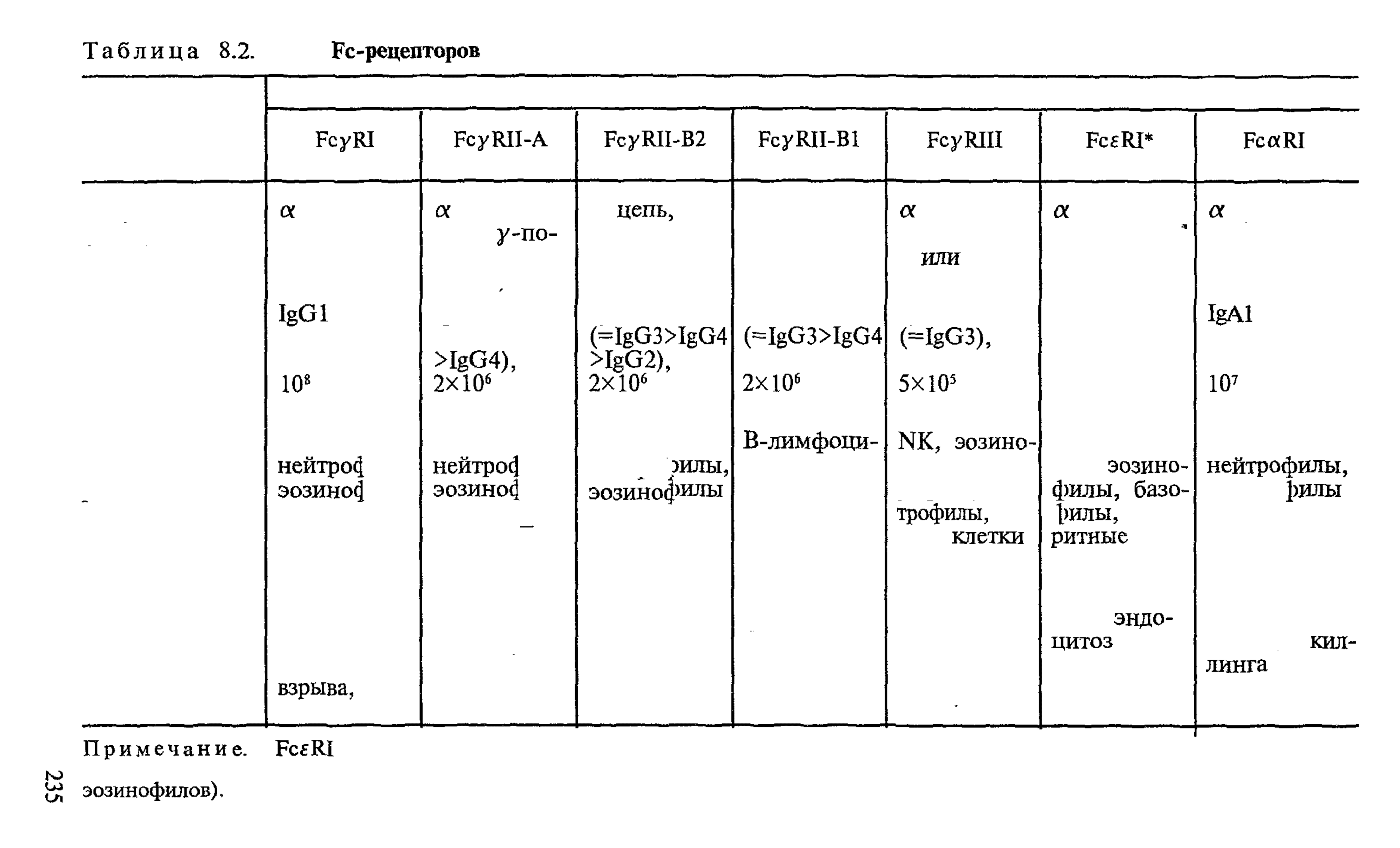

8.1.1. Fc-рецепторы

Fc-рецепторы

(FcR) — это мембранные молекулы,

'специфи-

чески связывающие иммуноглобулины за их Fc-фрагменты.

Это третий тип иммунорецепторов — плюс к TCR и

BCR.

FcR —

иммунорец&тор

потому, что пусть через посредство

антитела, но клетка — носитель FcR способна связать анти-

ген и прореагировать в ответ на антиген. FcR есть как на

лимфоцитах, так и на всех известных лейкоцитах, и FcR —

та молекулярная материя, посредством которой факторы лим-

фоцитарного иммунитета (антитела) «нанимают» лейкоциты

на деструкцию и элиминацию распознанного антителами ан-

тигена.

Рассмотрим номенклатуру FcR. Аббревиатура обычно содер-

жит 3, 4 или 5 «компонентов»: Fc — (у, ε,

α,

μ) — (I, II,

III) — (А, В) — (1, 2, 3, ...). «Fc» означает, что лиганд для

связывания — константный фрагмент («хвост») молекулы им-

муноглобулина. Греческая буква обозначает связываемый тип

тяжелой цепи, т.е. изотип иммуноглобулина. Каждый FcR спе-

циализирован по какому-то одному изотипу тяжелой цепи

молекулы иммуноглобулинов. Римская цифра I, II или III

обозначает тип рецептора, типы различаются по аффинности

связи с лигандом. «I» обозначает

высокоаффинные

рецепто-

ры, способные связывать свободные антитела, а не уже ком-

плексы

антиген—антитело.

Такие рецепторы известны только

для

IgE.

По этой причине еще «довоенные» физиологи назы-

вали реагины (тогда эти антитела еще не были идентифици-

рованы как иммуноглобулины класса Е) гомоцитотропнъши

антителами. «И» и «III» обозначают низкоаффинные рецепто-

ры. Это в свою очередь значит, что такие рецепторы не свя-

зывают свободные молекулы иммуноглобулинов, но связыва-

ют только комплексы

антиген—антитело

за Fc-фрагмент им-

муноглобулина. Заглавная латинская буква А, В, С обозначает

тот или иной функциональный вариант FcR. Мы уже писали

в разделе об активации лимфоцитов (6.2.3), что последствия

связывания разных FcR с лигандами различные — активация

или ингибиция функций определенной клетки. Арабская циф-

ра или иные обозначения после латинской заглавной буквы

обозначают генетическую изоформу конкретной молекулы FcR

(либо существует более одного гомологичного гена, либо

имеет место альтернативный сплайсинг первичного

транс-

крипта РНК).

В табл. 8.2 приведена характеристика известных типов FcR.

234

Типы

Свойства

Структура

(цепи, мол.

масса х 1000)

Изотип связы-

ваемого имму-

ноглобулина,

константа дис-

социации

На каких клет-

ках экспресси-

рован

Биологические

эффекты при

связывании

Тип

FcyRI

(CD64)

а

(72 000)

У

IgGl

(=IgG3>

IgG4>IgG2),

10

s

Μ"

1

Макрофаги,

нейтро^

эозинов

)ИЛЫ,

)ИЛЫ,

дендритные

клетки

Стимуляция

эндоцитоза,

фагоцитоза,

дыхательного

взрыва,

кил-

линга

FcyRII-A

(CD32)

а

(40 000)

(есть

у-по-

добный

домен)

IgGl

(>IgG3=IgG2

>IgG4),

2хЮ

6

Μ"

1

Макрофаги,

нейтрос|

эозинов

)ИЛЫ,

)ИЛЫ,

тромбоциты,

клетки Лан-

герганса

Стимуляция

эндоцитоза,

дегрануляция

эозинофилов

FcyRII-B2

(CD32)

1 цепь,

содержит

ITIM

IgGl

(=IgG3>IgG4

>IgG2),

2Х10

6

Μ'

1

Макрофаги,

нейтрос]

эозино^

эилы,

)ИЛЫ

Поглощение

рецептора и

ингибиция

стимуляции

FcyRII-Bl

(CD32)

1 цепь,

содержит

ITIM

IgGl

(-IgG3>IgG4

>IgG2),

2Х10

6

Μ"

1

В-лимфоци-

ты, тучные

клетки

Ингибиция

стимуляции

без погло-

щения ре-

цептора

FcyRIII

(CD16)

or

(50 000

или 70 000);

у

или

ζ

IgGl

(=IgG3),

5Х10

5

Μ'

1

ΝΚ

?

эозино-

филы, мак-

рофаги, ней-

трофилы,

туч-

ные

клеахи

Стимуляция

киллерной

активности

ΝΚ

FcfRI*

а

(45 000)

β (33 000)

ч

У (9000)

IgE

10

10

М-

1

Тучные клет-

ки,

эозино-

с

•

)илы,

базо-

)илы,

денд-

ритные

клет-

ки

Дегрануля-

ция,

эндо-

цитоз

FcaRI

(CD89)

а

(55 000-

75 000)

У (9000)

IgAl

(=IgA2),

ΙΟ

7

Μ"

1

Макрофаги,

нейтро^

ЭОЗИНО(

эилы,

)ИЛЫ

Поглощение

рецептора и

индукция

кил-

линга

Примечание.

*

FcfRI

— это высокоаффинный рецептор для IgE, он связывает свободные антитела класса Е. Известно еще

несколько низкоаффинных рецепторов для IgE (они описаны в разделах, посвященных эффекторным реакциям с участием

эозинофилов),

8.1.2. Антителозависимая клеточная

цитотоксичность

Если антиген как целое (как мишень) — это клетка, то ан-

титела, но только класса G, привлекут своим FC-XBOCTOM

NK,

имеющих для этого соответствующий FcyRIII. Возникнет ком-

плекс

клетка-мишень

— антитело — NK, в котором NK ре-

ализует свою киллерную функцию в отношении клетки-ми-

шени. Это и называют

АЗКЦТ

— антителозависимой клеточ-

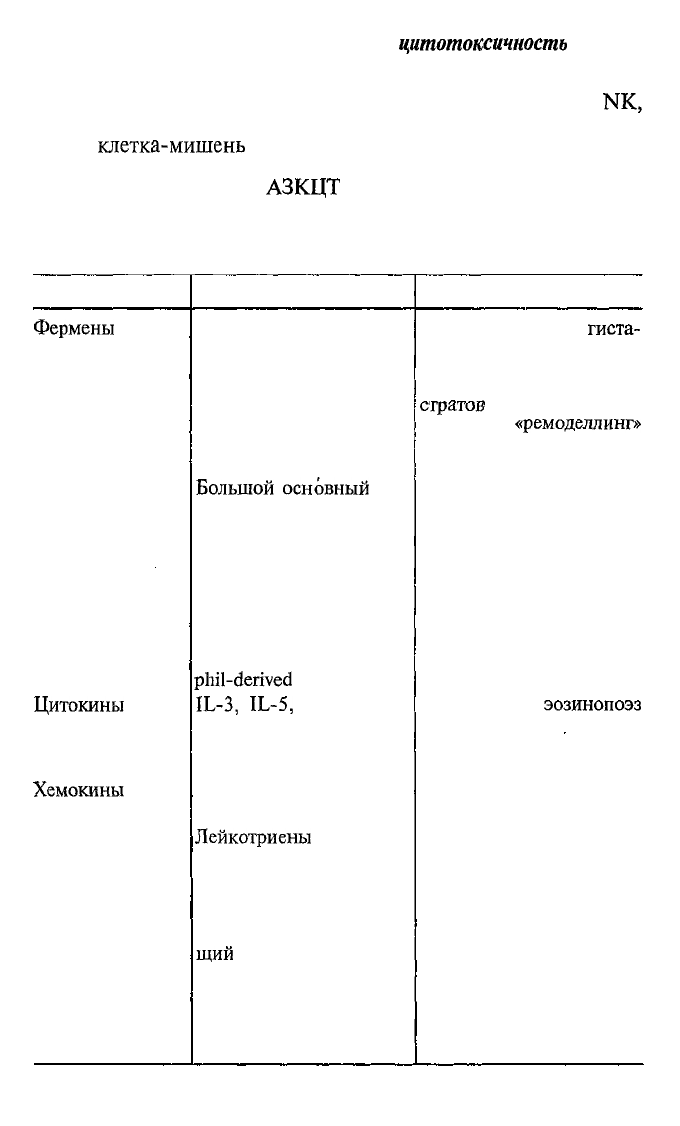

Таблица 8.3. Биологически активные продукты эозинофилов

Тип продукта

Фермены

Токсичные

протеины

Цитокины

Хемокины

Липидные

медиаторы

Конкретные продукты

Эозинофильная

пероксидаза

Эозинофильная

коллагеназа

Большой

основный

протеин (МБР — major

basic protein)

Эозинофильный

катионный протеин

(ЕСР — eosinophil

cationic protein)

Нейротоксин эозино-

филов (ENT — eosino-

phil-derived

neurotoxin)

IL-3,

IL-5,

GM-CSF

IL-8

Лейкотриены

C4 и D4

Тромбоцитактивирую-

щий

фактор (PAF —

platelet-activating factor)

Биологические эффекты

Вызывает выброс

гиста-

мина из тучных клеток;

токсична за счет катали-

за галогенизации суб-

/-ν

|'|\

Q

Т*-ЧТ1

OlJpa-lDJti

Вызывает

«ремоделлинг»

межклеточного вещества

соединительной ткани

Токсичен для гельминтов

и собственных клеток,

вызывает выброс гиста-

мина из тучных клеток

Токсичен для гельминтов

и нейронов

Токсичен для нейронов

Стимулируют

эозинопоэз

в костном мозге; активи-

руют эозинофилы на пе-

риферии

Обеспечивает инфлюкс

лейкоцитов в очаг

Сокращают гладкие

мышцы; повышают про-

ницаемость сосудов, уси-

ливают секрецию слизи

Усиливает продукцию

липидных медиаторов;

активирует нейтрофилы,

эозинофилы и тромбо-

циты; является хемоат-

трактантом для лейкоци-

тов

236

ной цитотоксичностью (по английски ADCC). Механизм соб-

ственно киллерного действия NK на клетку-мишень такой же,

как и киллерный механизм ЦТЛ (порообразование перфори-

ном и индукция апоптоза), и мы опишем его в разделе 8.2.1.

Если патоген — гельминт, уже проникший во внутреннюю

среду, то единственный известный на сегодня механизм са-

нации от гельминтов — это АЗКЦТ, в которой антитела —

класса Ε или А, а клетки-эффекторы — эозинофилы. На эози-

нофилах есть специальные низкоаффинные рецепторы для

IgE

—

FcfRII,

способные связывать комплексы

IgE

с антиге-

нами. Связывание такого комплекса в сочетании с сигналом

от цитокина

IL-5

активирует эозинофил к синтезу и секре-

ции высокотоксичных протеинов, способных убить гельминта.

Активированный эозинофил секретирует ряд биологически

активных продуктов, свойства которых объясняют симптома-

тику так называемых эозинофильных воспалительных процес-

сов (табл. 8.3).

Привлечь эозинофилы в очаг могут комплексы антигенов

с антителами не только класса Е, но и А: на

эозинофилах

есть рецепторы для

IgA

—

FcaRII.

8.1.3. Сосудистые и

миоконстрикторные

реакции,

опосредованные медиаторами тучных клеток и

базофилов.

Гиперчувствительность немедленного типа

Антитела привлекают «к работе» и базофилы, и тучные клет-

ки. На базофилах и тучных клетках есть несколько разных

типов рецепторов для FC-XBOCTOB молекул иммуноглобулинов.

Рецептор FcyRIIB, связывающий иммунные комплексы

антигенов с антителами класса G, является негативным ко-

рецептором, сигнал с которого ингибирует биосинтезы актив-

ных продуктов и дегрануляцию тучных клеток. Активирующим

тучные клетки является иммунорецептор

FCERI

— высокоаф-

финный рецептор для IgE, способный связывать свободные

антитела класса

Е,

до того как они свяжут свой антиген в

комплекс. Таким образом тучные клетки с

IgE-FcfRI

на по-

верхности и с депонированными внутри гранулами биологи-

чески активных веществ находятся «на низком старте» и го-

товы в считанные секунды — минуты выбросить содержимое

гранул в ответ на поступивший на их

IgE-FceRI

антиген.

Точно такой же

FCERI

экспрессирован на базофилах. Гранулы

базофилов содержат такие же биологически активные веще-

ства (по крайней мере основные из известных), что и туч-

ные клетки. Тучные клетки локализованы в соединительной

ткани lamina propria слизистых оболочек, в подкожной соеди-

нительной ткани и соединительной ткани по ходу всех кро-

веносных сосудов, т.е. «подстилают» барьеры. Благодаря

IgE-

FcfRI

они готовы немедленно выбросить биологически актив-

237

ные вещества из своих гранул и тем самым обеспечить не-

медленные сосудистые реакции защитного назначения в ба-

рьерных тканях: гистамин из тучных клеток вызывает локаль-

ное расширение сосудов, повышение их проницаемости, что

способствует отеку ткани и, следовательно, служит попыткой

тампонировать антиген в очаге, не пустить его в системную

циркуляцию.

Кроме того, гистамин, а также лейкотриен D4 и проста-

гландины из тучных клеток вызывают интенсивное сокраще-

ние гладких мышц. Защитный характер этой реакции можно

проиллюстрировать на примере энтеральной инфекции гель-

минтом Heligmosomoides polygyrus на модели на мышах. Орга-

низм нормальных мышей санируется от этого гельминта пу-

тем иммунного ответа с преимущественной дифференциров-

кой Th2 и выработкой антител класса Е. Эти антитела фик-

сируются на тучных клетках слизистой оболочки кишки, в

полости которой обитает гельминт. Антигены гельминта вы-

зывают активацию и дегрануляцию тучных клеток, медиато-

ры которых обеспечивают интенсивную перистальтику, в ре-

зультате чего гельминт выбрасывается из полости кишки на-

ружу. Такая санация не осуществляется при эксперименталь-

ном заражении мутантных или модельных мышей, имеющих

генетические или эпигенетические дефекты в любом из пе-

речисленных выше компонентов защитной реакции [мыши с

тяжелым комбинированным иммунодефицитом — SCID;

мыши с мутацией w/wv, дефицитные по тучным клеткам;

мыши, обработанные антителами к

c-kit

(рецептор для фак-

тора роста клеток-предшественников тучных клеток); мыши

с knock-out по гену липооксигеназы (следовательно, дефицит-

ные по лейкотриенам)].

Медиаторы тучных клеток — биологически активные ве-

щества — делят на 3 группы, которые различаются по сро-

кам выброса из активированной тучной клетки и по предназ-

начению, и биохимическому классу молекул. Одна группа —

медиаторы, депонируемые в гранулах тучных клеток. Они пер-

выми выбрасываются из клетки по сигналу на дегрануляцию.

В составе гранул находятся так называемые вазоактивные ами-

ны (у человека это гистамин, у лабораторных грызунов —

серотонин), а также гепарин, ферменты

(триптаза,

химаза,

катепсин G, карбоксипептидаза) и цитокин TNF-α. Вторая

группа медиаторов вступает в процесс через несколько

чадов

от начала реакции, это липидные медиаторы (лейкотриены,

простагландины, PAF). Третья группа — цитокины

(IL-4,

IL-

13,

IL-3,

IL-5,

GM-CSF). Основные биологические эффекты

медиаторов тучных клеток приведены в табл. 8.4.

Тучные клетки — неоднородная популяция. Выделяют по

крайней мере две их тканевые разновидности. Одна разновид-

ность локализована в слизистой оболочке ЖКТ, их называют

238

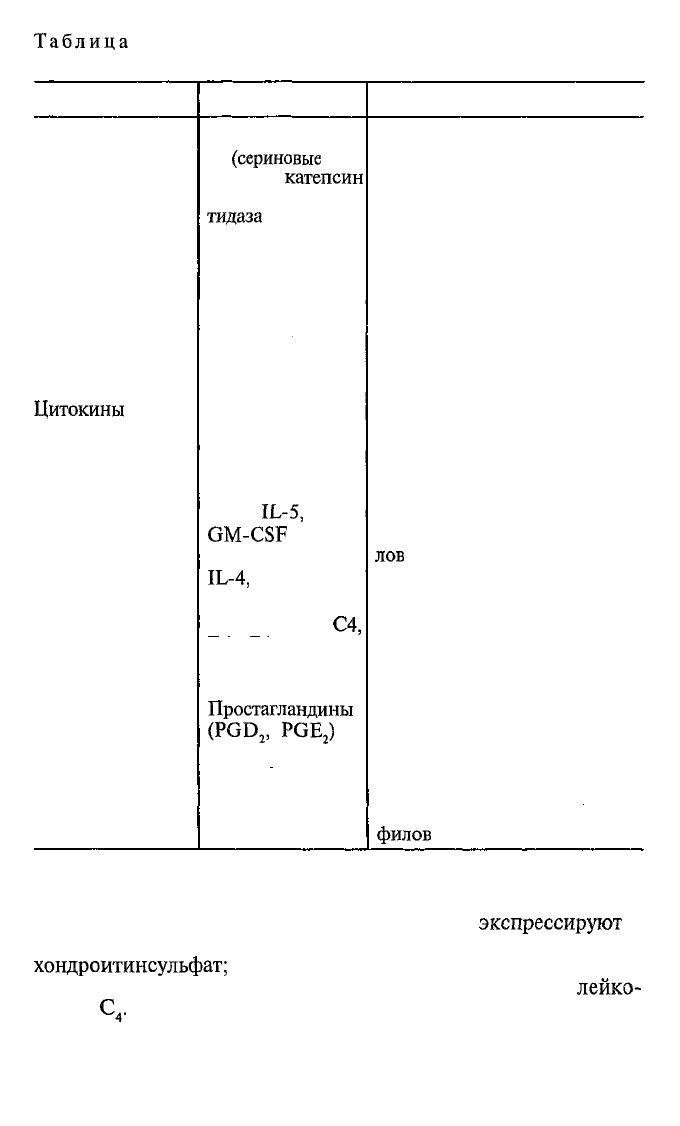

Таблица

8.4. Медиаторы тучных клеток и базофилов и их био-

логические эффекты

Тип медиатора

Ферменты

Вазоактивные

амины

Протеогликаны

Цитокины

Липидные

медиаторы

Примеры

Триптаза и хима-

за

(сериновые

про-

теазы),

катепсин

G, карбоксипеп-

тидаза

Гистамин

(у человека);

серотонин

(у грызунов)

Гепарин, хондро-

итинсульфат

TNF-α

IL-3,

IL-5,

GM-CSF

IL-4,

IL-13

Лейкотриены

С4,

D4, Е4

Простагландины

(PGD

2

,

PGE

2

)

PAF (platelet-acti-

vating factor) —

фактор активации

тромбоцитов

Биологические эффекты

Ремоделлинг матриксного ве-

щества соединительной ткани

Расширение сосудов и повы-

шение проницаемости; сокра-

щение гладких мышц; токсич-

ны для гельминтов

Связывают и удерживают

ионными силами положитель-

но заряженные молекулы био-

генных аминов

Провоспалительное действие:

активирует эндотелий и коа-

гуляцию крови, стимулирует

выработку цитокинов другими

клетками в очаге воспаления

Стимулируют дифференци-

ровку и активацию эозинофи-

лов

Стимулируют дифференци-

ровку субпопуляции Th2

Пролонгированное сокраще-

ние гладких мышц, повыше-

ние проницаемости сосудов,

стимуляция секреции слизи

Усиливает продукцию липид-

ных медиаторов; хемоаттрак-

тант и активатор для тромбо-

цитов, нейтрофилов, эозино-

филов

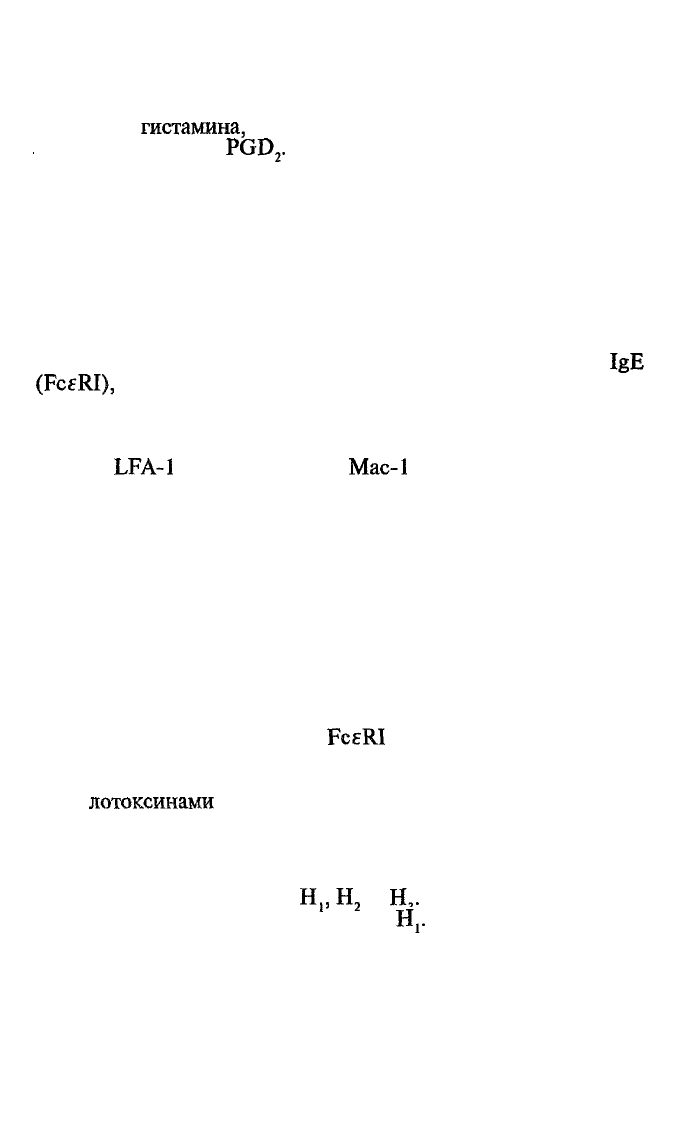

тучными клетками слизистой оболочки (mucosal mast cells). Их

отличает ряд свойств: из сериновых протеаз

экспрессируют

и

триптазу, и химазу, из протеогликанов в них преобладает

хондроитинсульфат;

секретируют минимум гистамина; из ме-

таболитов арахидоновой кислоты в них преобладает

лейко-

триен

С

4

.

Вторая тканевая разновидность тучных клеток — те, что

локализованы в серозных оболочках полостей тела и в легких.

239

Их называют тучными клетками соединительной ткани

(connective tissue mast cells). Они отличаются по следующим

свойствам: из сериновых протеаз экспрессируется преимуще-

ственно триптаза, из протеогликанов — гепарин, секретиру-

ют много

гистамина,

из метаболитов арахидоновой кислоты

в них преобладает

PGD

2

.

Тучные клетки слизистых оболочек отсутствуют у бестимус-

ных мышей nude. По-видимому, дифференцировка таких кле-

ток зависит от Т-лимфоцитов, а именно от местной стиму-

ляции клеток-предшественников цитокином IL-3. Дифферен-

цировку клеток-предшественников в соединительнотканный

фенотип тучных клеток стимулируют фибробласты.

Как соотносятся в плане дифференцировочного «родства»

тучные клетки и базофилы, сказать трудно. У них одинако-

вые существенные функциональные признаки, такие как на-

личие на мембране высокоаффинного рецептора для

IgE

(FcfRI),

и одинаковый список биологически активных меди-

аторов. Но базофилы циркулируют в крови и мигрируют в

ткани только в очаг воспаления (как нейтрофилы). На базо-

филах экспрессированы молекулы адгезии, важные для homing

в очаг:

LFA-1

(CDlla/CD18),

Мас-1

(CDllb/CD18), CD44.

Тучные клетки — тканевая форма, их никто не видел цирку-

лирующими в крови. Вероятно, что тучные клетки дифферен-

цируются из своей собственной клетки-предшественницы,

коммитируемой к данной дифференцировке на уровне СКК.

Известно, например, что для предшественников тучных кле-

ток специфическим фактором роста является c-kit-лиганд. Про

базофилы известно, что они имеют общую клетку-предше-

ственницу с эозинофилами, следовательно, дифференциров-

ка эозинофилов и базофилов альтернативна.

Тучные клетки и базофилы активируются следующими

сигналами:

• гомотипной агрегацией

FCERI

(комплексом IgE с анти-

геном или антителами к рецептору);

• активированными компонентами комплемента — анафи-

лотоксинами

С5а»С4а>СЗа;

• медиаторами из активированных нейтрофилов;

• нейротрансмиттерами (норадреналином, субстанцией Р).

Действие гистамина. На разных клетках есть различные ре-

цепторы для гистамина —

Н

р

Н

2

и

Н,.

На клетках эндотелия

сосудов экспрессированы рецепторы

Н

г

Вазоактивные эффек-

ты гистамина состоят в следующем: эндотелиальные клетки

претерпевают констрикцию, и плазма выходит из сосуда в

ткани; гистамин стимулирует синтез в клетках эндотелия про-

стациклина и радикала окиси азота (NO·), которые вызыва-

ют расслабление гладких мышц сосудистой стенки и, следо-

вательно, вазодилатацию. Если процесс происходит в коже,

240