Григорьев В.А., Павлов Ю.М., Аметистов Е.В. Кипение криогенных жидкостей

Подождите немного. Документ загружается.

шом объеме, интенсивность теплоотдачи при кипении в пленке

уменьшается с понижением давления. Так, при д=7 Л^'^ Вт/м^ значение

коэффициента теплоотдачи при кипении гелия в пленке уменьшается от

4,6-102 до 1^5.102 Вт/'(м2-К) при давлениях

1 •

10= и 0,07• 10^ Па соответ-

ственно, т. е. снижается более чем в 3 раза. Наклон кривых д—ЦАТ)

при всех значениях давления практически одинаков.

Вт!»

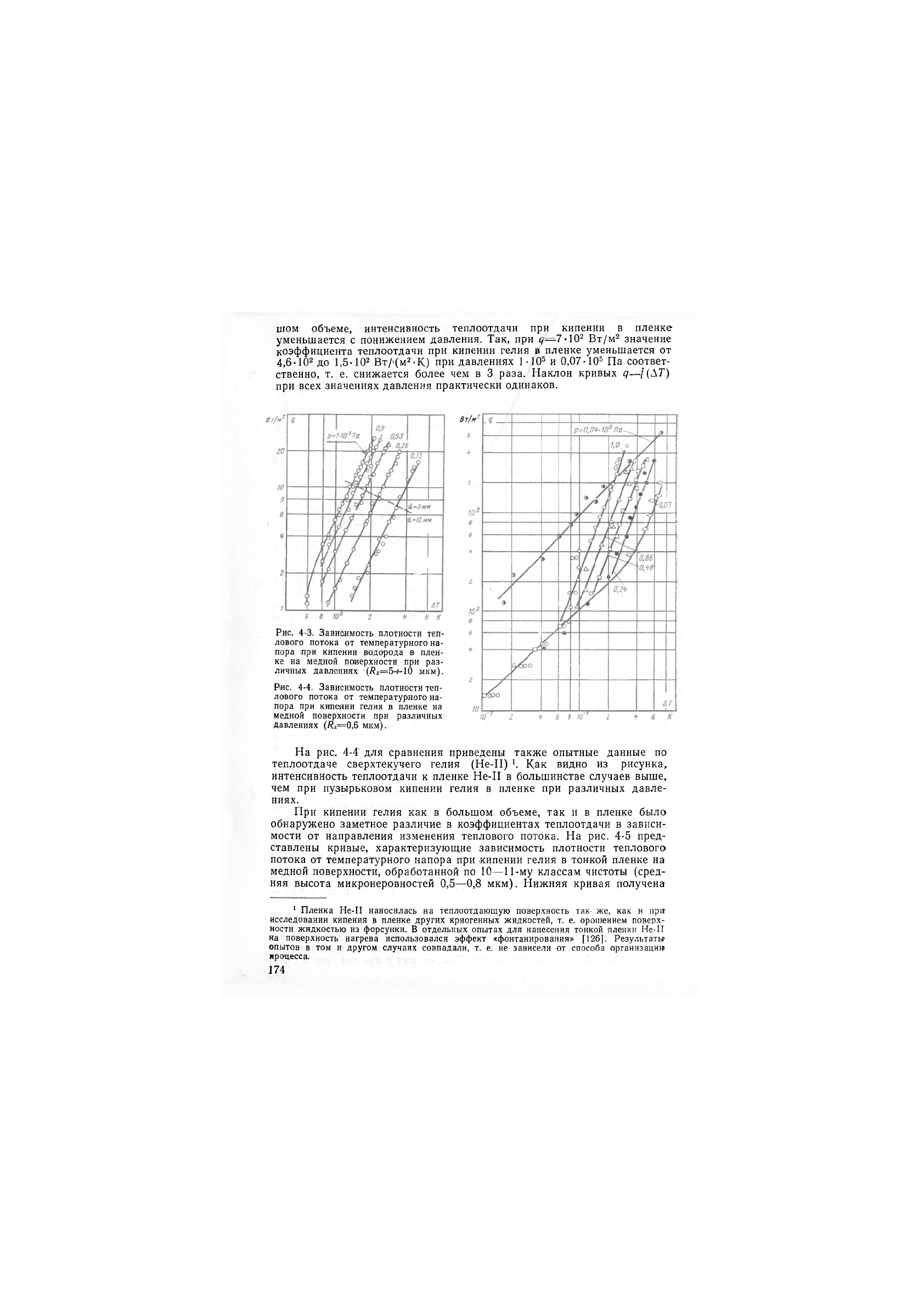

Рис. 4-3. Зависимость плотности теп-

лового потока от температурного на-

пора .при кипении водорода в плен-

ке на медной поверхности при раз-

личных давлениях '(^?г=5-^-10 мкм).

Рис. 4-4. Зависимость плотности теп-

лового потока от температурного на-

пора при кнпеяии гелия в пленке на

медной поверхности при различных

давлениях (/?2=0,6 мкм).

На рис. 4-4 для сравнения приведены также опытные данные по

теплоотдаче сверхтекучего гелия (Не-П) Как видно из рисунка,

интенсивность теплоотдачи к пленке Не-П в большинстве случаев выше,

чем при пузырьковом кипении гелия в пленке при различных давле-

ниях.

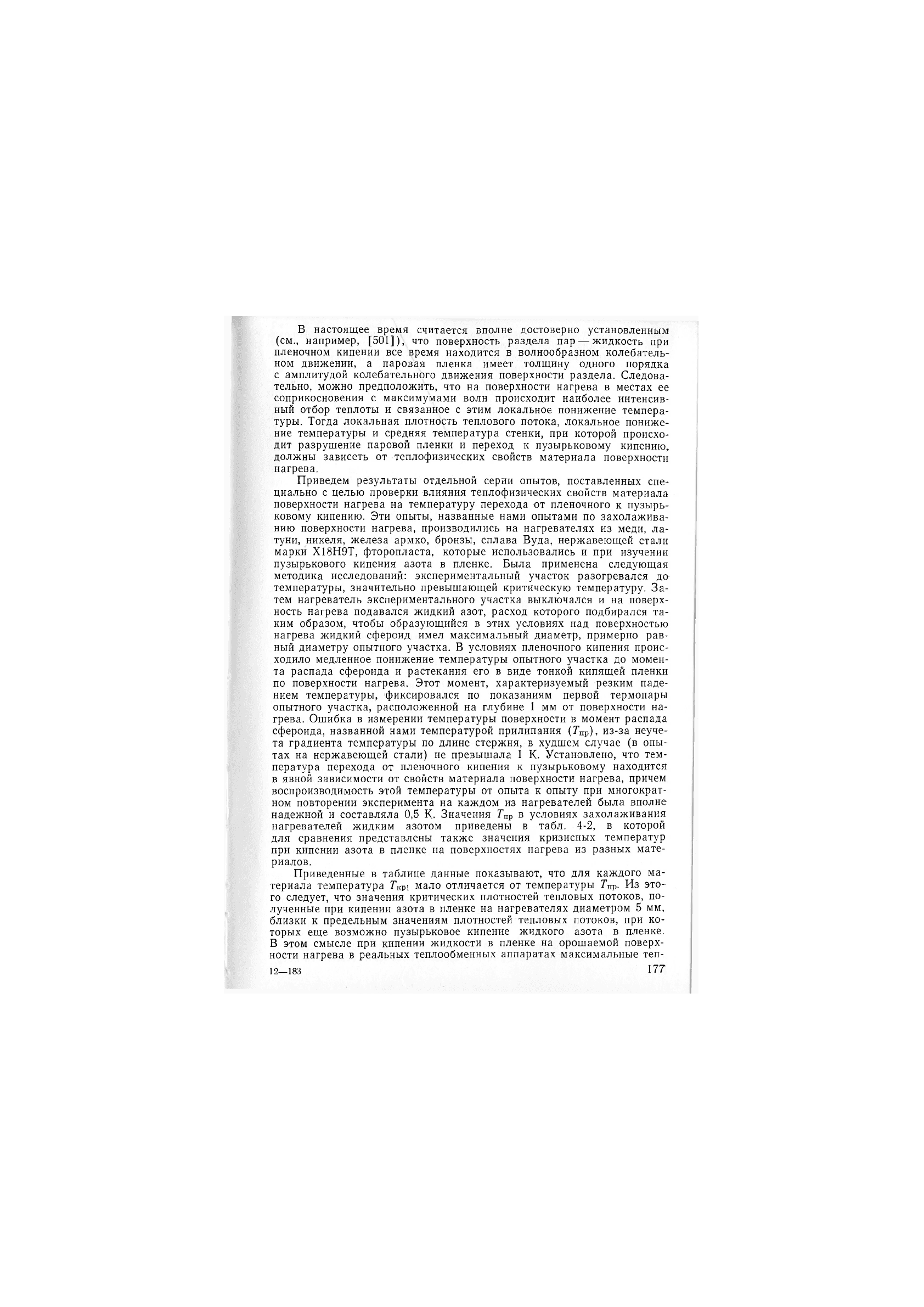

При кипении гелия как в большом объеме, так и в пленке было

обнаружено заметное различие в коэффициентах теплоотдачи в зависи-

мости от направления изменения теплового потока. На рис. 4-5 пред-

ставлены кривые, характеризующие зависимость плотности теплового

потока от температурного напора при кипении гелия в тонкой пленке на

медной поверхности, обработанной по 10—11-му классам чистоты (сред-

няя высота микронеровностей 0,5—0,8 мкм). Нижняя кривая получена

' Пленка Не-П наносилась на теплоотдающую поверхность так же, как и при

исследовании кипения в пленке других криогенных жидкостей, т. е. орошением поверх-

ности жидкостью из форсунки. В отдельных опытах для нанесения тонкой пленки Не-П

на поверхность нагрева использовался эффект «фонтанирования» [126]. Результаты'

опытов в том и другом случаях совпадали, т. е. не зависели от способа организации

ироцесса.

174

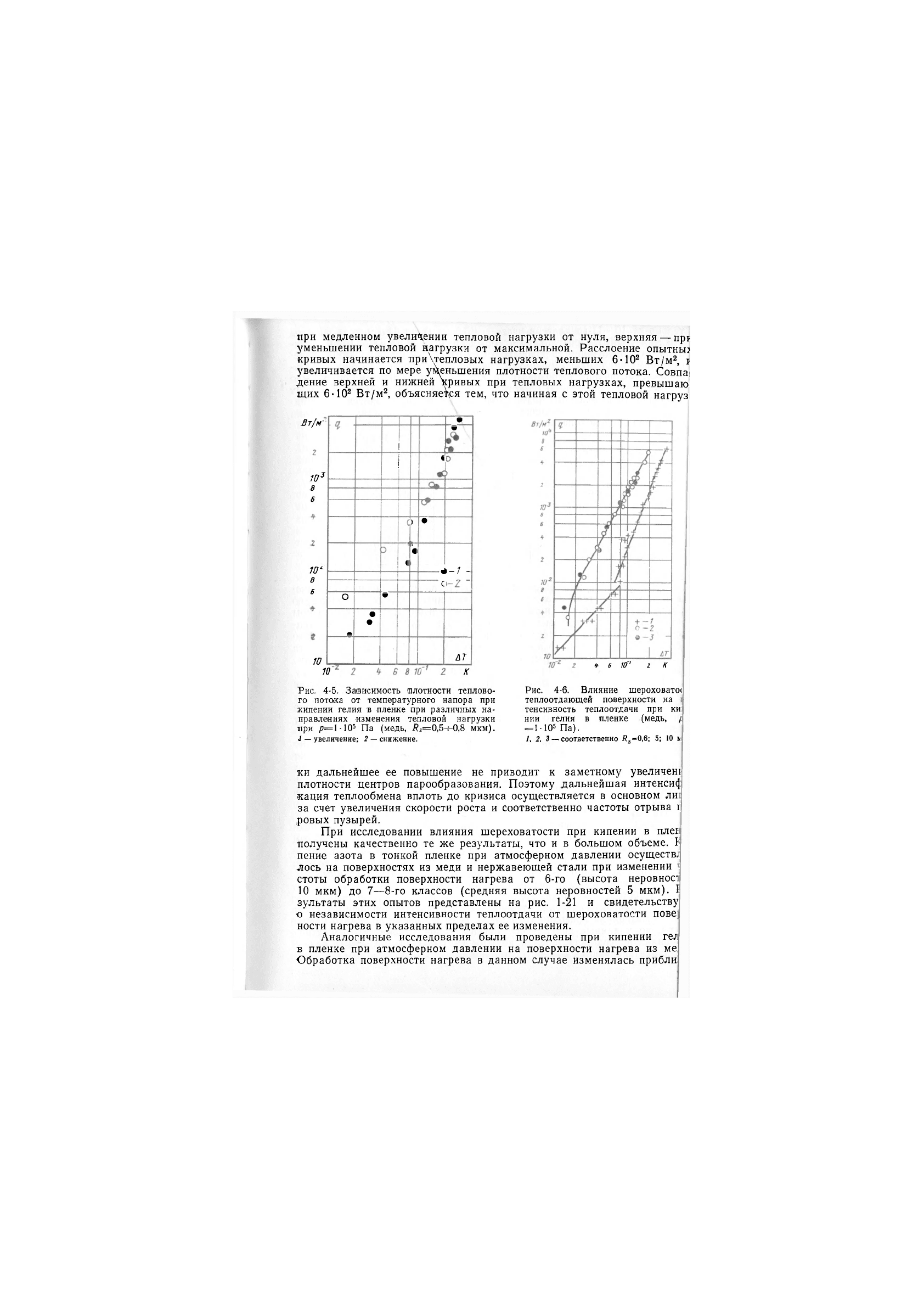

при медленном увеличении тепловой нагрузки от нуля, верхняя — прк

уменьшении тепловой нагрузки от максимальной. Расслоение опытны:

кривых начинается приХтепловых нагрузках, меньших б-Ю^ Вт/м^, г

увеличивается по мере уменьшения плотности теплового потока. Совпэ!

дение верхней и нижней кривых при тепловых нагрузках, превышаю

щих б-Ю^ Вт/м^, объясняемся тем, что начиная с этой тепловой нагруз

Лт/м-

10'

8

6

10'

8

6

10

10

•

!

•

!

<

)

•

(

4

||

•

»-/ -

-

ч

»-/ -

-

С

»-/ -

-

о

•

•

•

•

йГ

К

Рис. 4-5. Зависим'ость плотности теплово-

го потока от температурного напора при

кипении гелия в пленке при различных на-

правлениях изменения тепловой нагрузки

при р=М05 Па (медь, ^?г=0,5ч-0,8 мкм).

л — увеличение; 2 — снижение.

• е 10'' г К

Рис. 4-6. Влияние шероховатое

теплоотдающей поверхности на

тенсивность теплоотдачи при ки:

НИИ гелия в пленке (медь, л

= 1-105 Па).

1, 2, 3 — соответственно й^-0,6; 5; 10 к

КИ дальнейшее ее повышение не приводит к заметному увеличен!

плотности центров парообразования. Поэтому дальнейшая интенсиф

кация теплообмена вплоть до кризиса осуществляется в основном ли1

за счет увеличения скорости роста и соответственно частоты отрыва г

ровых пузырей.

При исследовании влияния шереховатости при кипении в плег

получены качественно те же результаты, что и в большом объеме. I

пение азота в тонкой пленке при атмосферном давлении осуществ^

лось на поверхностях из меди и нержавеюш,ей стали при изменении '

стоты обработки поверхности нагрева от 6-го (высота неровност

10 мкм) до 7—8-го классов (средняя высота неровностей 5 мкм). 1

зультаты этих опытов представлены на рис. 1-21 и свидетельству

о независимости интенсивности теплоотдачи от шероховатости пове

ности нагрева в указанных пределах ее изменения.

Аналогичные исследования были проведены при кипении гел

Б пленке при атмосферном давлении на поверхности нагрева из ме

Обработка поверхности нагрева в данном случае изменялась прибли

тельно от 10—11-го классов чистоты (0,6 мкм) до 6-го класса чистоты

(10 мкм). Опыты, результаты которых предст^блены на рис. 4-6, пока-

зали, что увеличение шероховатости от 0,6 щ 5 мкм приводит к суще-

ственному снижению температуры закипания/и перегрева стенки. Даль-

нейшее увеличение шероховатости поверхности нагрева не приводило

к заметному расслоению опытных точек. Таким образом, эксперимент

показал, что интенсивность теплоотдачи при кипении криогенных жид-

костей в пленке на технических поверхностях нагрева не чувствительна

к изменению шероховатости.

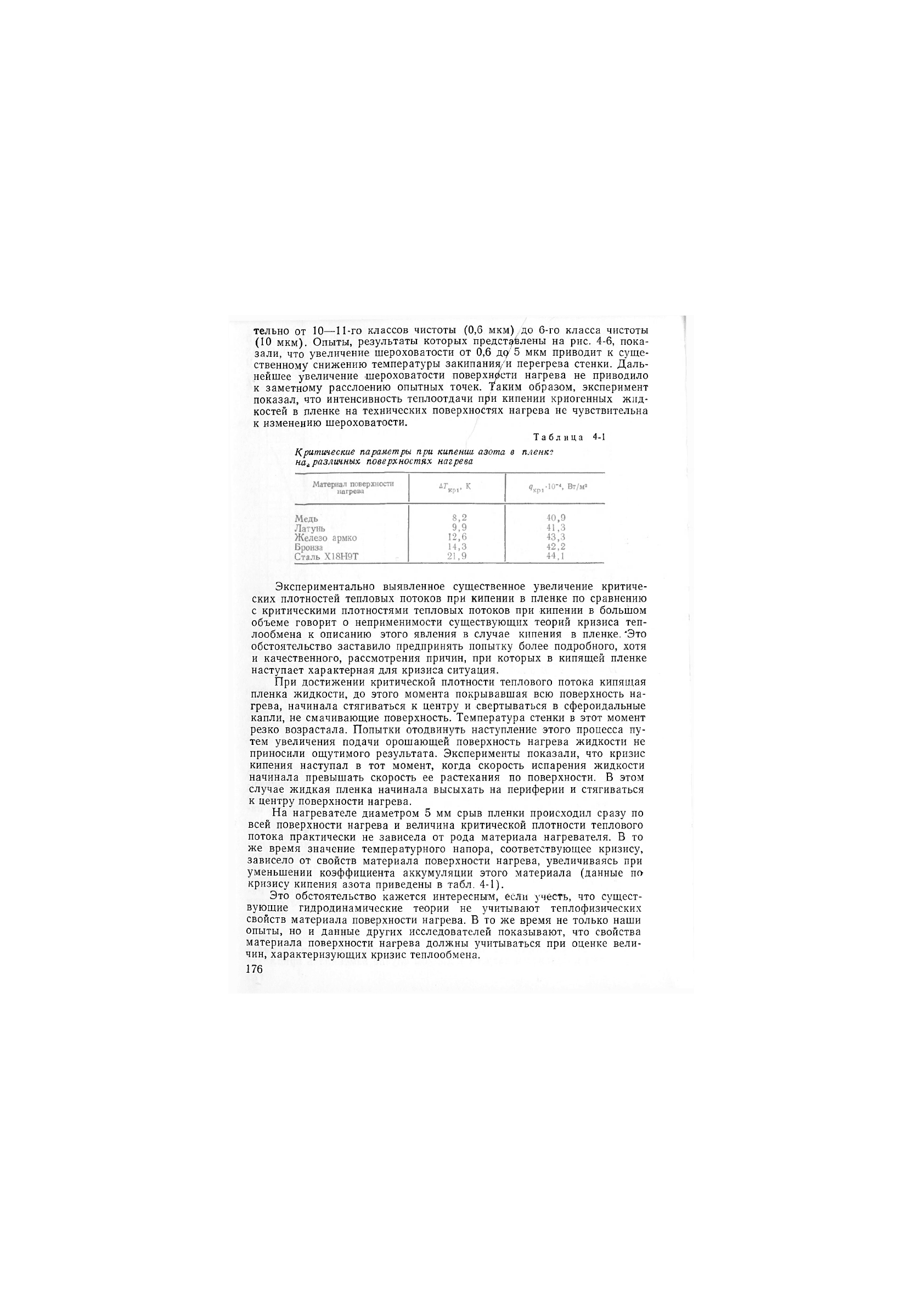

Таблица 4-1

Критические параметры при кипении азота в пленк?

на^,различных поверхностях нагрева

Экспериментально выявленное существенное увеличение критиче-

ских плотностей тепловых потоков при кипении в пленке по сравнению

с критическими плотностями тепловых потоков при кипении в большом

объеме говорит о неприменимости существующих теорий кризиса теп-

лообмена к описанию этого явления в случае кипения в пленке. "Это

обстоятельство заставило предпринять попытку более подробного, хотя

и качественного, рассмотрения причин, при которых в кипящей пленке

наступает характерная для кризиса ситуация.

При достижении критической плотности теплового потока кипящая

пленка жидкости, до этого момента покрывавшая всю поверхность на-

грева, начинала стягиваться к центру и свертываться в сфероидальные

капли, не смачивающие поверхность. Температура стенки в этот момент

резко возрастала. Попытки отодвинуть наступление этого процесса пу-

тем увеличения подачи орошающей поверхность нагрева жидкости не

приносили ощутимого результата. Эксперименты показали, что кризис

кипения наступал в тот момент, когда скорость испарения жидкости

начинала превышать скорость ее растекания по поверхности. В этом

случае жидкая пленка начинала высыхать на периферии и стягиваться

к центру поверхности нагрева.

На нагревателе диаметром 5 мм срыв пленки происходил сразу по

всей поверхности нагрева и величина критической плотности теплового

потока практически не зависела от рода материала нагревателя. В то

же время значение температурного напора, соответствующее кризису,

зависело от свойств материала поверхности нагрева, увеличиваясь при

уменьшении коэффициента аккумуляции этого материала (данные па

кризису кипения азота приведены в табл. 4-1).

Это обстоятельство кажется интересным, если учесть, что сущест-

вующие гидродинамические теории не учитывают теплофизических

свойств материала поверхности нагрева. В то же время не только наши

опыты, но и данные других исследователей показывают, что свойства

материала поверхности нагрева должны учитываться при оценке вели-

чин, характеризующих кризис теплообмена.

176

в настоящее время считается вполне достоверно установленным

(см., например, [501]), что поверхность раздела пар — жидкость при

пленочном кипении все время находится в волнообразном колебатель-

ном движении, а паровая пленка имеет толщину одного порядка

с амплитудой колебательного движения поверхности раздела. Следова-

тельно, можно предположить, что на поверхности нагрева в местах ее

соприкосновения с максимумами волн происходит наиболее интенсив-

ный отбор теплоты и связанное с этим локальное понижение темпера-

туры. Тогда локальная плотность теплового потока, локальное пониже-

ние температуры и средняя температура стенки, при которой происхо-

дит разрушение паровой пленки и переход к пузырьковому кипению,

должны зависеть от теплофизических свойств материала поверхности

нагрева.

Приведем результаты отдельной серии опытов, поставленных спе-

циально с целью проверки влияния теплофизических свойств материала

поверхности нагрева на температуру перехода от пленочного к пузырь-

ковому кипению. Эти опыты, названные нами опытами по захолажива-

нию поверхности нагрева, производились на нагревателях из меди, ла-

туни, никеля, железа армко, бронзы, сплава Вуда, нержавеющей стали

марки Х18Н9Т, фторопласта, которые использовались и при изучении

пузырькового кипения азота в пленке. Была применена следующая

методика исследований: экспериментальный участок разогревался до

температуры, значительно превышающей критическую температуру. За-

тем нагреватель экспериментального участка выключался и на поверх-

ность нагрева подавался жидкий азот, расход которого подбирался та-

ким образом, чтобы образующийся в этих условиях над поверхностью

нагрева жидкий сфероид имел максимальный диаметр, примерно рав-

ный диаметру опытного участка. В условиях пленочного кипения проис-

ходило медленное понижение температуры опытного участка до момен-

та распада сфероида и растекания его в виде тонкой кипящей пленки

по поверхности нагрева. Этот момент, характеризуемый резким паде-

нием температуры, фиксировался по показаниям первой термопары

опытного участка, расположенной на глубине 1 мм от поверхности на-

грева. Ошибка в измерении температуры поверхности в момент распада

сфероида, названной нами температурой прилипания (Гпр), из-за неуче-

та градиента температуры по длине стержня, в худшем случае (в опы-

тах на нержавеющей стали) не превышала 1 К. Установлено, что тем-

пература перехода от пленочного кипения к пузырьковому находится

в явной зависимости от свойств материала поверхности нагрева, причем

воспроизводимость этой температуры от опыта к опыту при многократ-

ном повторении эксперимента на каждом из нагревателей была вполне

надежной и составляла 0,5 К. Значения Гпр в условиях захолаживания

нагревателей жидким азотом приведены в табл. 4-2, в которой

для сравнения представлены также значения кризисных температур

при кипении азота в пленке на поверхностях нагрева из разных мате-

риалов.

Приведенные в таблице данные показывают, что для каждого ма-

териала температура Гкр1 мало отличается от температуры Гпр. Из это-

го следует, что значения критических плотностей тепловых потоков, по-

лученные при кипении азота в пленке на нагревателях диаметром 5 мм,

близки к предельным значениям плотностей тепловых потоков, при ко-

торых еще возможно пузырьковое кипение жидкого азота в пленке.

В этом смысле при кипении жидкости в пленке на орошаемой поверх-

ности нагрева в реальных теплообменных аппаратах максимальные теп-

12—183 177

лосъемы могут быть обеспечены при условии орошения каждой форсун-

кой участка диаметром не более 5 мм.

Сопоставление Гкрь полученных при кипении азота в пленке, с пре-

дельной температурой термодинамической устойчивости при атмосфер-

ном давлении, которая, если приближенно подсчитывать ее по уравне-

нию Ван-дер-Ваальса, равна 106 К, позволяет прийти к выводу, что

кризис кипения на таких материалах, как серебро, медь, латунь, никель,

железо, бронза и нержавеющая сталь, по своему характеру, вероятно,

является гидродинамическим-. Значения Гкрь полученные в этих слу-

чаях, значительно ниже предельной температуры термодинамической

устойчивости жидкости.

Та блица 4-2

Сравнение ^пр ^ ^Р^ кипёнии азоша в пленке на различных поверхностях

нагрева

Материал поверхности

нагрева

Материал поверхности

нагрева

^кр,. К

Медь

86,0

85,5

Железо армко

95,0 89,9

Латунь

88,0

87,2

Бронза 98,0

91,6

Нике.чь 91,0

—

Нержавеющая сталь 108,0

99,2

Сплав Вуда 92,0

—

Х18Н9Т

Сплав Вуда

Фторопласт 42Л 113,0

103,8

При кипении же азота, например, на фторопласте, когда существуют

большие температурные перегревы поверхности при сравнительно не-

больших тепловых потоках, кризис наступает значительно раньше и

причиной его в этом случае, очевидно, является термодинамическая не-

устойчивость жидкости. Поэтому величина критической плотности теп-

лового потока при кипении криогенных жидкостей на материалах

с низкой теплопроводностью будет определяться не гидродинамикой

процесса, а максимально возможной температурой перегрева жидкости,

выше которой она становится термодинамически неустойчивой.

Аналогичная картина отмечалась нами и при кипении гелия в плен-

ке на образцах из бронзы, никеля, латуни и нержавеющей стали. Кри-

тические разности температур, полученные на этих металлах, изменя-

лись от 0,41 до 0,44 К (см. табл. 1-5) и были близки к найденному по

уравнению Ван-дер-Ваальса максимально возможному температурному

перегреву, равному приблизительно 0,47 К. Следовательно, для этих

материалов кризис кипения определяется не нарушением гидродинами-

ческой устойчивости двухфазного потока, как это имеет место при кипе-

нии гелия на поверхности из меди (АГкр1=0,195 К), а является следст-

вием перегрева жидкости у поверхности нагрева до максимально воз-

можной температуры при данном давлении.

Сделанный вывод подтверждается визуальными наблюдениями за

развитием процесса кипения на поверхностях из никеля, латуни и осо-

бенно из нержавеющей стали. Они свидетельствуют о том, что кризис

кипения на этих поверхностях по сравнению с кризисом кипения на

медной поверхности нагрева наступает при значительно меньшей плот-

ности центров парообразования. При кипении гелия в пленке на по-

верхности из нержавеющей стали кризис наступает сразу же после

закипания.

В работе [35, 36] одним из авторов настоящей монографии был

предложен следующий метод расчета средней плотности теплового пото-

178

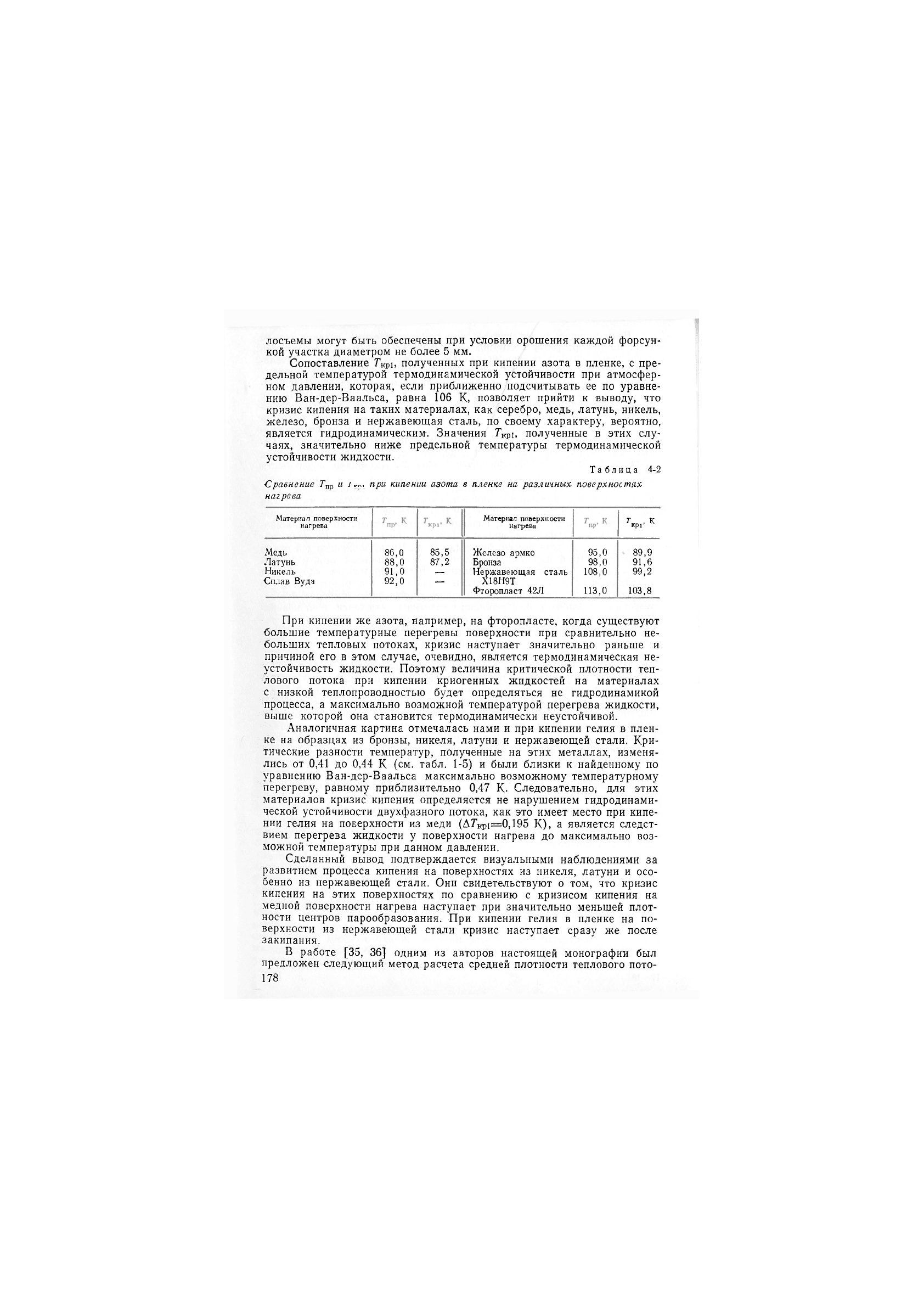

Рис. 4-7. Сопоставление опыт-

ных данных по кипению азота

в пленке на различных метал-

лах при р=ЫО' Па с соот-

ношением (4-6)

10 мкм).

1 — серебро; 2 — медь; Л — латунь;

< —никель; 5 —бронза; 5 —нержа-

веющая сталь.

ка, ОТВОДИМОГО от по-

верхности нагрева при

развитом пузырьковом

кипении жидкости в тон-

ком слое:

тб

10'

8

(4-2)

где

Уо

— объем парового

пузыря перед разрушени-

ем;

То

— средняя перио-

дичность работы центра

парообразования; п —

плотность центров паро-

образования.

Очевидно, что

об

у;

•

И

л

у

,

у

Э-7

у

г

+ ^

0-1-

у

у

• -5

0-6

ч

10'

в 70"

Бт/н^

(4-3)

где —радиус парового пузыря перед разрушением; Л —модуль рос-

та парового пузыря.

Принимая предпосылку о плотной упаковке паровых пузырей, мож-

но получить:

УТ

(4-4)

Тогда с учетом зависимостей (4-3) и (4-4) соотношение (4-2) при-

нимает вид:

}/пА\ (4-5)

<7 гр

Подставив в уравнение (4-5)

Вт/(м^-К)

е

10'

В

об

Г

•-/ -

0-2 -

•-/ -

0-2 -

1

10 "

• 6

10^ Вт/м^

12*

соответствующие выражения для

плотности центров парообра-

зования и модуля роста паро-

вого пузыря, получим расчет-

ные соотношения для теплоот-

дачи при кипении в тонкой

пленке жидкости. Так, подста-

новка в уравнение (4-5) выра-

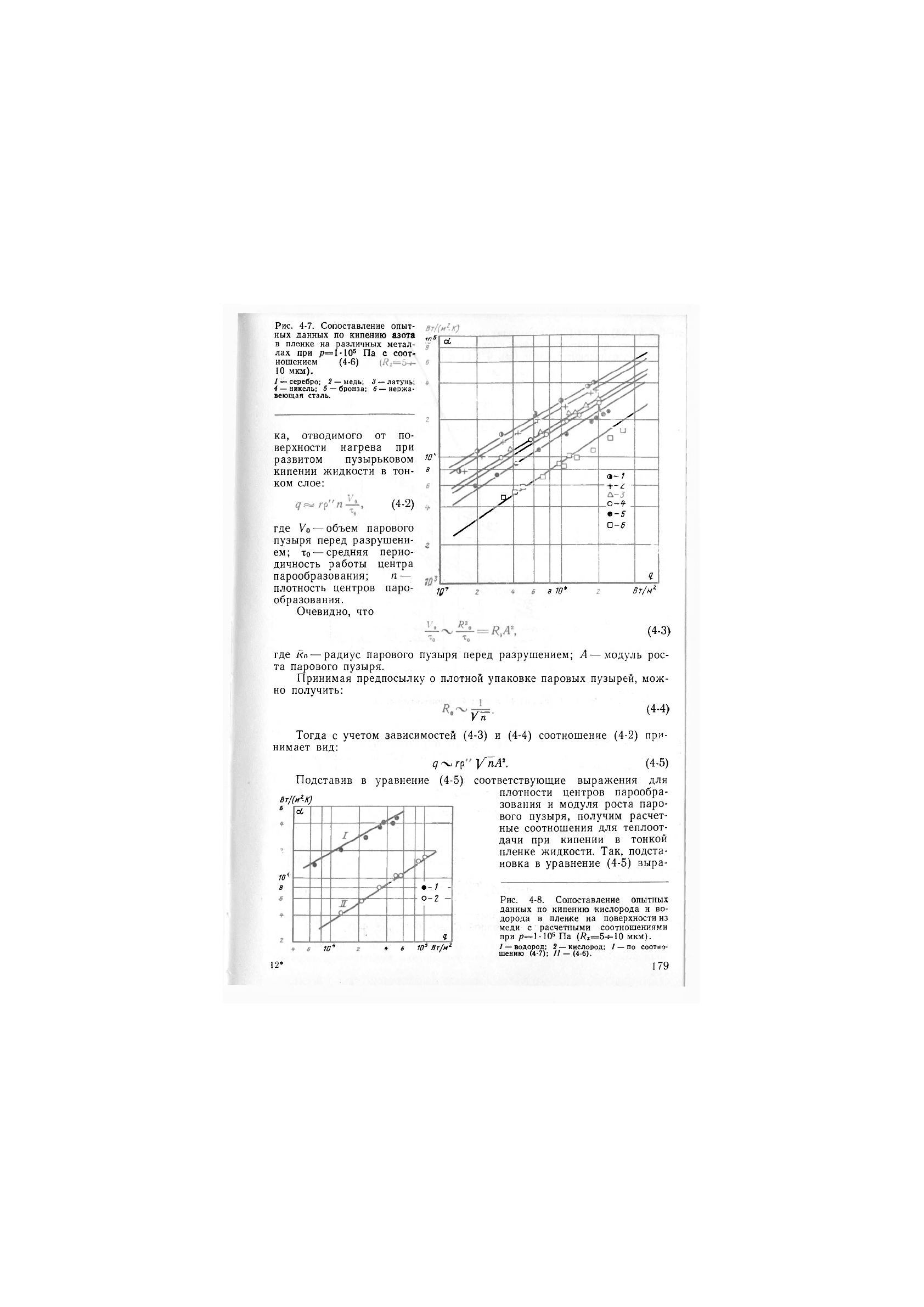

Рис. 4-8. Сопоставление опытных

данных по кипению кислорода и во-

дорода в пленке на поверхности из

меди с расчетными соотношениями

при р=Ы05 Па (/?2=5ч-10 мкм).

/ — водород; 2 —кислород; / — по соотно-

шению (4-7); //—(4-6).

179

жений (2-86) и (2-106) позволяет получить соотношение для расчета

теплоотдачи при кипении азота, кислорода, аргона и других криогенных

жидкостей, отнесенных нами (см. § 1-1) к первой группе:

А\ (гр"УйТ

А, +

2т.

аТ^

(4-6)

Соотношение (4-6) с постоянной С1=6-10-^ с погрешностью, не пре-

вышающей 17%, описывает экспериментальные данные по кипению

^зота и кислорода, обсуждаемые в этой главе (рис. 4-7 и 4-8). Подста-

3

сС

к

г

1

э-7

0-2

АО •

• од

А-3"

• 1 ' —Г^

А

г

10

10'

В 10^

в

Ю^

Вт/м^

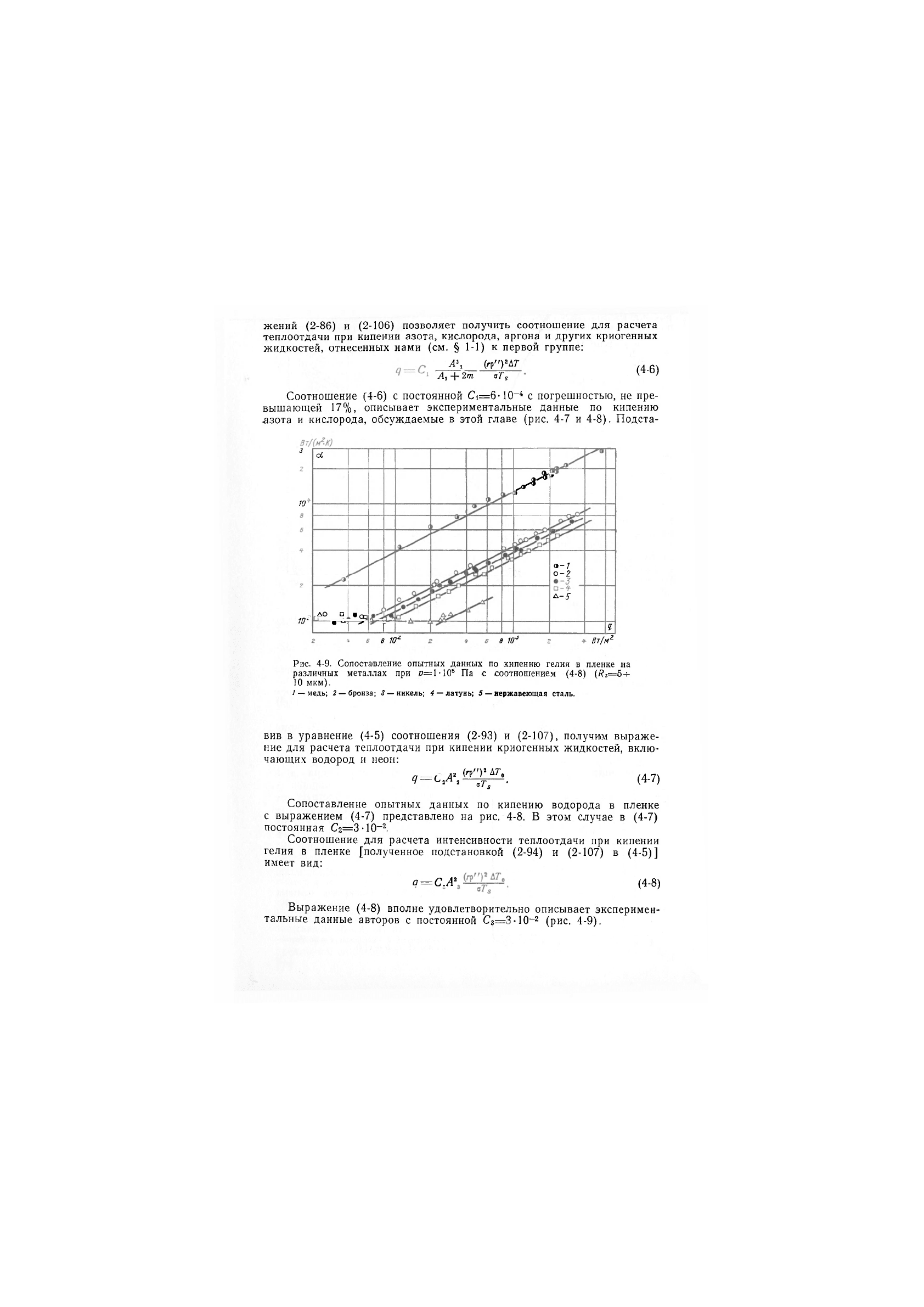

Рис. 4-9. Сопоставление опытных данных по кипению гелия в пленке на

различных металлах при Па с соотношением (4-8) (/?2=5ч-

10 мкм).

/ — медь; 2 —бронза; 3 —никель; 4 —латунь; 5 — нержавеющая сталь.

вив В уравнение (4-5) соотношения (2-93) и (2-107), получим выраже-

ние для расчета теплоотдачи при кипении криогенных жидкостей, вклю-

чающих водород и неон:

,, (г^'Г ДТ-р

<7

—С^л 2 ^^ .

(4-7)

Сопоставление опытных данных по кипению водорода в пленке

с выражением (4-7) представлено на рис. 4-8. В этом случае в (4-7)

постоянная С2=3-10-2

Соотношение для расчета интенсивности теплоотдачи при кипении

гелия в пленке [полученное подстановкой (2-94) и (2-107) в (4-5)]

имеет вид:

а-С А'

(4-8)

Выражение (4-8) вполне удовлетворительно описывает эксперимен-

тальные данные авторов с постоянной Сз:=:3-10-2 (рис. 4-9).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕРЕХОДНОЕ И ПЛЕНОЧНОЕ КИПЕНИЕ

Глава пятая

ТЕПЛООБМЕН ПРИ ПЛЕНОЧНОМ КИПЕНИИ

При пленочном кипении, как известно, жидкость и поверхность на-

грева разделены паровой пленкой. Рост и отрыв паровых пузырей про-

исходит, в отличие от кипения в пузырьковой области, на границе

раздела фаз пар — жидкость. Кинематографические исследования [185,

380, 501] показывают, что процесс парообразования носит сравнительно

упорядоченный характер. Это обстоятельство, а также то, что при

пленочном кипении имеется взаимодействие лишь двух фаз, существен-

но облегчает математическое описание процесса, вследствие чего пле-

ночная область из всех видов кипения теоретически изучена наиболее

полно. Большое влияние на механизм теплоотдачи при пленочном кипе-

нии оказывают конфигурация и ориентация поверхности нагрева, по-

скольку они в значительной мере определяют характер движения паро-

вой пленки.

5-1. КИПЕНИЕ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРАХ

Первым теоретическим исследованием пленочного кипения является

работа Л. Бромли [242]. Приняв физическую модель, в которой пред-

полагается наличие на поверхности цилиндра тонкой по сравнению

с диаметром ламинарной паровой пленки с гладкой поверхностью раз-

дела фаз пар — жидкость, автор получил выражение для среднего коэф-

фициента теплоотдачи при пленочном кипении, аналогичное формуле

В. Нуссельта для случая пленочной конденсации пара:

а = С

или в безразмерной форме

У'У'{?'-9")8ГэффС"р

ОАТ Рг"

,1/4

1/4

(5-1)

Ми^, ==0,62 Ра),''. (5-2)

Все физические свойства пара, входящие в уравнения (5-1) и (5-2),

берутся при средней температуре паровой пленки

Г = 0,5 (Г, + Г,).

Уравнение (5-1) с С=0,62±0,04 достаточно хорошо согласуется

с опытными данными Л. Бромли [242] по кипению воды, четыреххлори-

стого углерода, этанола, бензола, л-пентана и азота на наружной по

верхности труб с внешним диаметром от 4,8 до 11,9 мм. В то же время

расхождение опытных данных работы [415] по кипению воды на про-

18

волоках диаметром от 0,1 до 0,6 мм с расчетом по уравнению (5-1)

достигает 100%.

В 1954 г. было проведено кинематографическое исследование кипе-

ния метанола на горизонтальной трубе диаметром 9,5 мм [501]. Оно

подтвердило правомерность физической модели, предложенной Л. Бром-

ли, показав, что пар плавно обтекает поверхность нагрева и собирается

у верхней образующей трубы в виде стержнеобразной массы. По мере

накопления пара стержень принимал синусоидальную форму, а затем

разрушался, образуя горизонтальный ряд пузырей. Процесс носил пе-

риодический характер, расстояния между точками отрыва (длина вол-

ны) составляли в среднем 12,7 мм, что соответствует 75% наиболее

вероятной длины волны неустойчивости Тейлора, которая определяется

как = где

(Р'-Р")

— критическая длина волны неустойчивости по Тейлору. Отрывной диа-

метр парового пузыря изменялся от 5,1 до 9,1 мм, т. е. от 0,3 до 0,52

величины 1в, в связи с чем авторы работы [519] считали, что движение

поверхности раздела вблизи верхней образующей горизонтального ци-

линдра определялось неустойчивостью Тейлора. Подобный же вывод

сделали Д. Линард и П. Вонг [112], проводившие экспериментальное

определение доминирующей длины волны при кипении пропанола и

бензола на горизонтальных проволоках малого диаметра. Оказалось,

что расстояния между пузырьками составляют приблизительно \,2Ып,

а отрывные диаметры—(0,44^0,60)/в. Важным итогом работы [112]

является также вывод о независимости доминирующей длины волны от

величины теплового потока.

В работах [303, 327] исследовалось кипение криогенных жидкостей

на тонких проволоках и капиллярах диаметрами 0,005—0,05 мм для

гелия, 0,013—0,051 мм для азота и 0,635—3,22 мм для кислорода. Ока-

залось, что экспериментально полученные коэффициенты теплоотдачи

для наименьших величин диаметров превышают значения, рассчитанные

по формуле (5-1), в 3,5 раза. Анализируя эти результаты, Т. Фредер-

кинг [303] пришел к выводу, что теория Л. Бромли в данном случае

неприменима вследствие того, что не выполнялось условие малости

толщины паровой пленки по сравнению с диаметром нагревателя.

Авторы работы [296], представившие также данные по кипению

кислорода и азота на трубах диаметрами 19 и 16 мм, показали, что

и для больших диаметров выражение (5-1) дает заниженный результат.

Верхний предел применимости теории Л. Бромли установили

Б. Брин и Д. Вествотер [238], которые провели исследования кипения

фреона-113 и изопропанола на трубах, диаметрами от 4,7 до. 48 мм.

Авторам удалось установить, что зависимость коэффициента теплоотда-

чи от диаметра нагревателя не является монотонной функцией, а имеет

явно выраженный минимум, который не зависит от температурного

напора, т. е. определяется свойствами самой жидкости и соответствует

вполне определенному диаметру, примерно равному наиболее вероятной

длине волны неустойчивости по Тейлору, что подтверждается также

данными работы [433]. Тогда можно считать, что при достаточно боль-

шом диаметре нагревателя возникает волновое движение поверхности

раздела фаз, не подчиняющееся теории Л. Бромли. Обобщая данные по

кипению десяти различных жидкостей, в том числе азота, кислорода

182

1

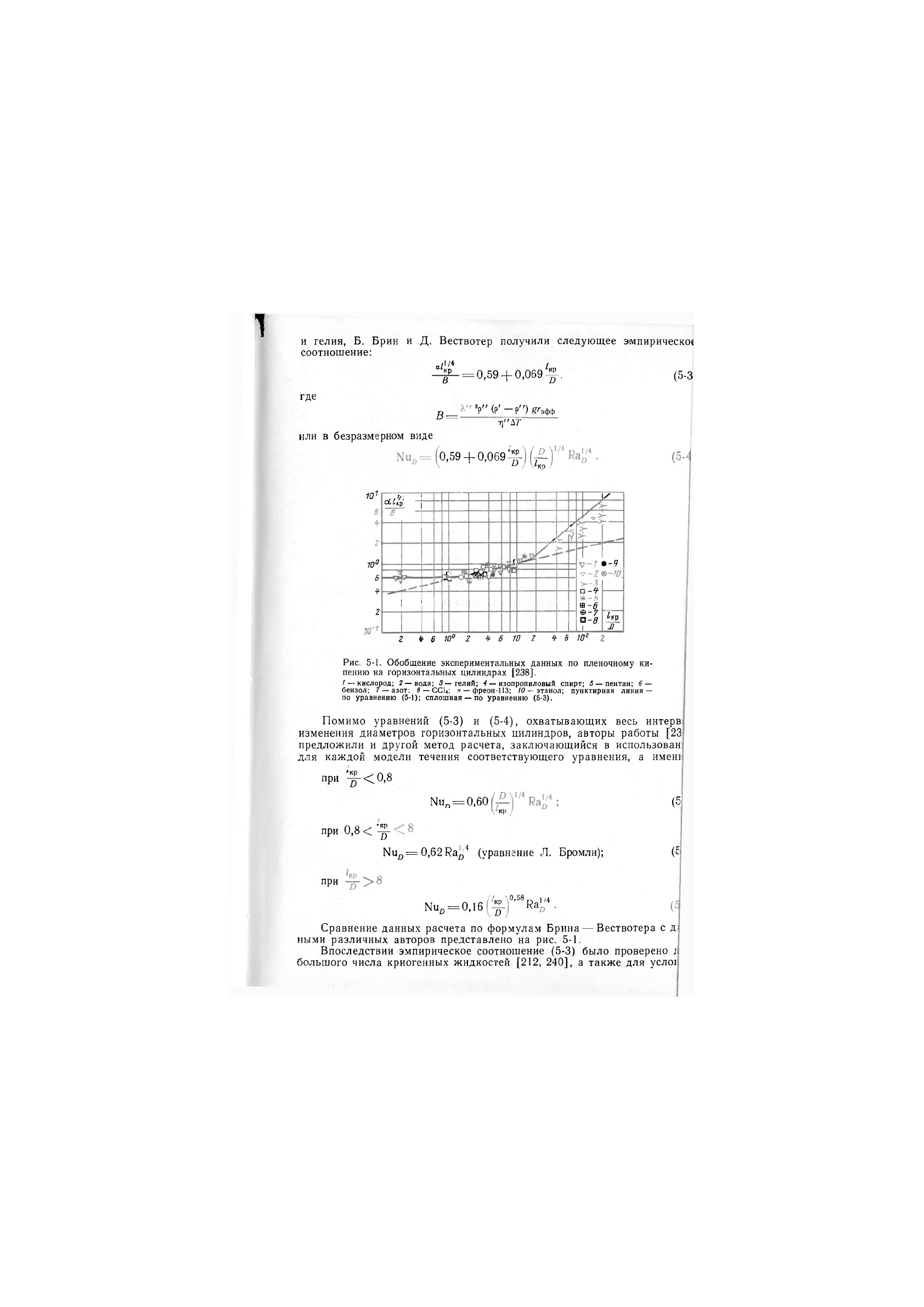

и гелия, Б. Брин и Д. Вествотер получили следующее эмпирическое

соотношение:

а/'/" /

-^ = 0,59 + 0,069^.

где

В =

У (?'-?")

егэфф

или в безразмерном виде

0,59 + 0,069

•г]"АТ

'кр

О

'кр

(5-3

10^

об4

1

к

об4

' 1

/

/

I

• -9

4

Л

Л

г!

й-ч-

ш-б

Ф-7

а-8

1

1 1

й-ч-

ш-б

Ф-7

а-8

1

й-ч-

ш-б

Ф-7

а-8

1

^кр

Л

10"

б

ч-

г

2 ^ В 10" г ч- 6 10 г ч- б ю^

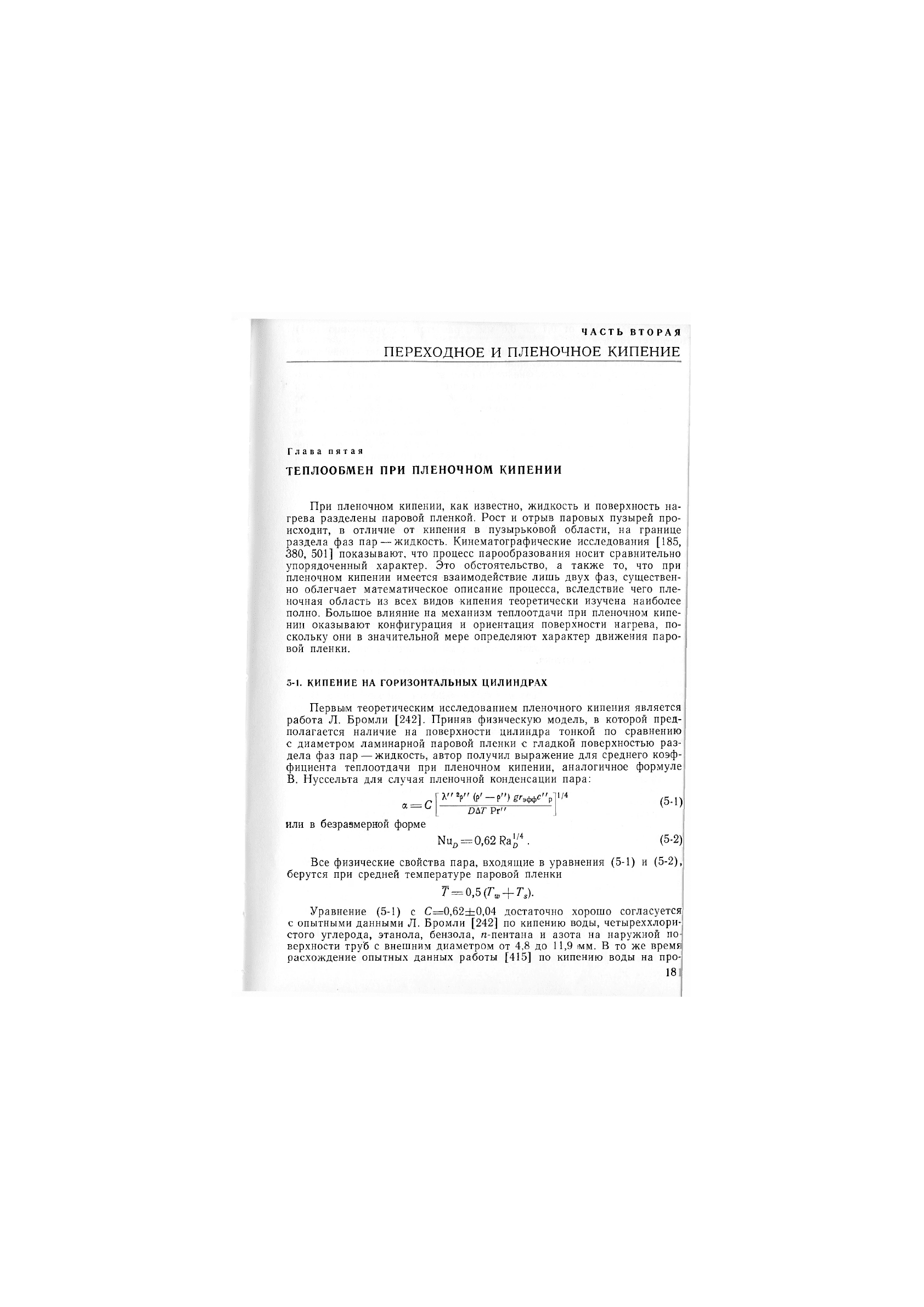

Рис. 5-1. Обобщение экспериментальных данных по пленочному ки-

пению на горизонтальных цилиндрах [238].

/ — кислород; 2 —вода; 3—гелий; 4 — изопропиловый спирт; 5 —пентан; 6 —

бензол; 7 — азот; 8 — СС14; — фреон-113; /О — этанол; пунктирная линия —

по уравнению (5-1); сплошная — по уравнению (5-3).

Помимо уравнений (5-3) и (5-4), охватывающих весь интерв

изменения диаметров горизонтальных цилиндров, авторы работы [23

предложили и другой метод расчета, заключающийся в использован

для каждой модели течения соответствующего уравнения, а имен?

при

'кр

О

<0,8

№„ = 0,60

кр

при 0,8 < ^

Ыид = 0,62 Кад"" (уравнение Л. Бромли);

(5

(Е

при

Ыио = 0,16

кр

о

0,58

Ка

1/4

Сравнение данных расчета по формулам Брина — Вествотера с д

ными различных авторов представлено на рис. 5-1.

Впоследствии эмпирическое соотношение (5-3) было проверено д

большого числа криогенных жидкостей [212, 240], а также для усло!