Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung

Подождите немного. Документ загружается.

4.1 Aufladung 165

Abb. 4.11 zeigt die Verdichtungsendtemperatur bei isentroper Verdichtung in

Abhängigkeit der Steuerzeit ES am Beispiel eines Ottomotors. Je früher das Ein-

lassventil geschlossen wird, desto niedriger ist das Temperaturniveau zum Ende

der Verdichtung. Nachteilig wirken beim Miller-Verfahren die zur Darstellung des

hohen Ladedruckes gesteigerten Anforderungen an das Aufladesystem sowie an

die externe Ladeluftkühlung. Da das Einlassventil mit zunehmender Last bzw. mit

steigendem Ladedruck immer früher geschlossen werden muss, ist eine teilvariab-

le Ventilsteuerung erforderlich.

Kombination von Motor und Verdichter

Zur Darstellung der Interaktion von Verdichter und Motor ist es zweckmäßig, den

Motor im Verdichterkennfeld als Verbraucher zu betrachten. Um das Verdichter-

kennfeld als gemeinsame Basis nutzen zu können, werden die thermodynamischen

Eigenschaften der in den Motor eintretenden Luft auf den Zustand vor Verdichter

(Index 1) bezogen.

Der reine, vom Motor für die Verbrennung benötigte Luftvolumenstrom be-

rechnet sich aus dem Luftmassenstrom und setzt sich wie folgt zusammen:

HlHl

L

Vni

Tp

Tp

Vni

m

V

OO

U

U

U

31

13

1

3

1

1

.

(4.42)

Aufgelöst nach dem Druckverhältnis ergibt sich eine lineare Abhängigkeit des

Druckverhältnisses von dem für die Verbrennung erforderlichen und auf den Zu-

stand vor Verdichter bezogenen Luftvolumenstrom, wobei die Steigung der als

Motorschlucklinien bezeichneten Geraden in erster Linie von der Motordrehzahl

beeinflusst wird:

332

1

11 1

1

V

Hl

pT

p

V

p

pTVin

S

O

|

.

(4.43)

Für unterschiedliche Motordrehzahlen ergibt sich daher eine Schar von Gera-

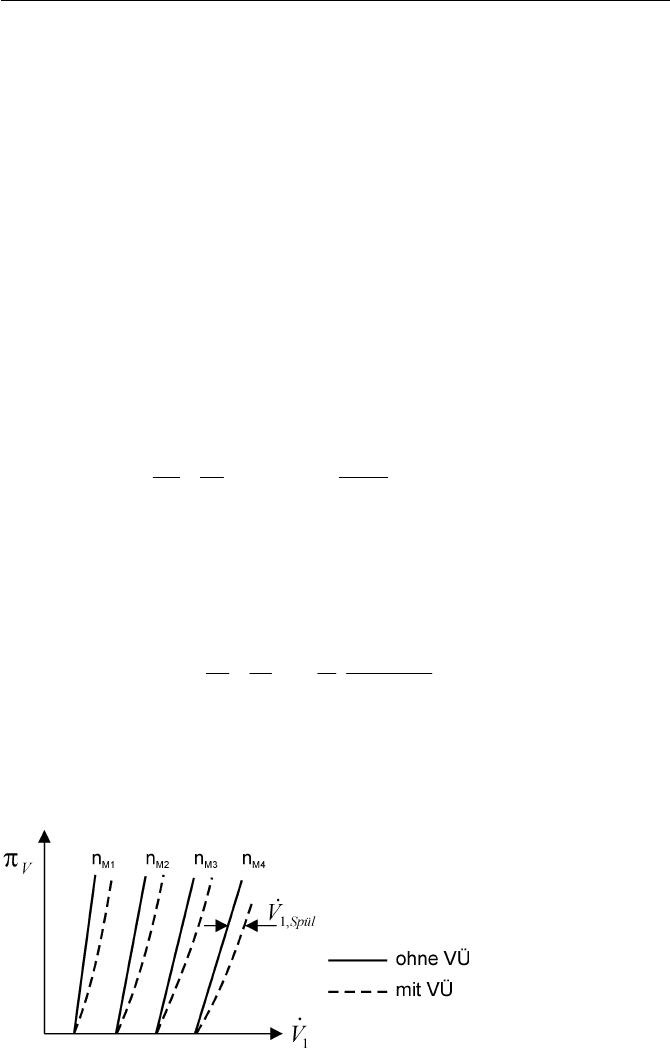

den, die leicht nach rechts geneigt sind, siehe Abb. 4.12. Weist der Motor darüber

hinaus eine Ventilüberschneidung auf, erhöht sich die durch den Verdichter

durchgesetzte Luftmasse um den Spülluftvolumenstrom.

Abb. 4.12. Motorschlucklinien im Verdichterkennfeld

166 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

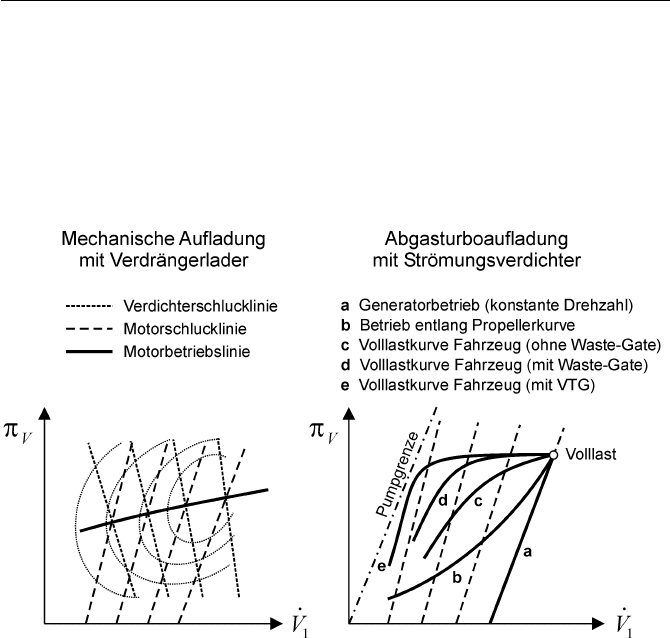

Das Zusammenwirken des Motors als Luftverbraucher mit dem Verdichter als

Luftlieferant kann auf Basis des Verdichterkennfeldes nun sehr einfach beschrie-

ben werden. Hierzu sind die Kennlinien des Verdichters sowie die des Motors

gleichzeitig in das Verdichterkennfeld einzutragen. Im Falle der mechanischen

Aufladung, bei der zwischen Kurbelwelle und Verdichterwelle ein festes oder ein

über ein Getriebe variables Übersetzungsverhältnis vorliegt, ergibt sich die soge-

nannte Motorbetriebslinie aus den Schnittpunkten der Linien konstanter Motor-

drehzahl und der Linien konstanter Verdichterdrehzahl, siehe Abb. 4.13.

Abb. 4.13. Motorbetriebslinien bei mechanischer und Abgasturboaufladung

Bei der Abgasturboaufladung liegt aufgrund der nur thermodynamischen Kopp-

lung von Abgasturbolader und Motor kein definiertes Übersetzungsverhältnis vor.

Die Betriebspunkte im Verdichterkennfeld stellen sich nach dem Leistungsgleich-

gewicht am Abgasturbolader und in Abhängigkeit der Regelgrößen ein, sodass

unterschiedliche Motorbetriebslinien möglich sind. Abb. 4.13 zeigt die Verläufe

von unterschiedlichen Betriebslinien für Generator-, Schiffs- und Fahrzeuganwen-

dungen. Durch Einsatz eines Waste-Gates bzw. einer Turbine mit variabler Geo-

metrie – eine detaillierte Beschreibung dieser grundlegenden Regelungsmöglich-

keiten erfolgt in Abschn. 4.1.3 – kann der Ladedruck bereits bei niedrigen Motor-

drehzahlen bzw. Verdichterdurchsätzen angehoben und damit das dynamische

Verhalten, das insbesondere für Fahrzeuganwendungen Bedeutung hat, nachhaltig

verbessert werden.

Um nun eine Aussage darüber machen zu können, welcher Ladedruck für einen

konstanten effektiven Mitteldruck benötigt wird, muss die Funktion des Ladedru-

ckes in Abhängigkeit der charakteristischen Motorkenngrößen bekannt sein. Aus

Gl. 4.1 folgt beispielhaft für den luftansaugenden Motor:

4.1 Aufladung 167

min

23 3

L

me

uel

L

R

ppp T

H

O

K

O

|

.

(4.44)

Der Ladedruck zur Bereitstellung der für die Verbrennung erforderlichen Luft

muss umso größer sein, je größer der effektive Mitteldruck, das Luftverhältnis und

die Temperatur nach Ladeluftkühler und je kleiner der effektive Wirkungsgrad

sowie der Liefergrad des Motors ist.

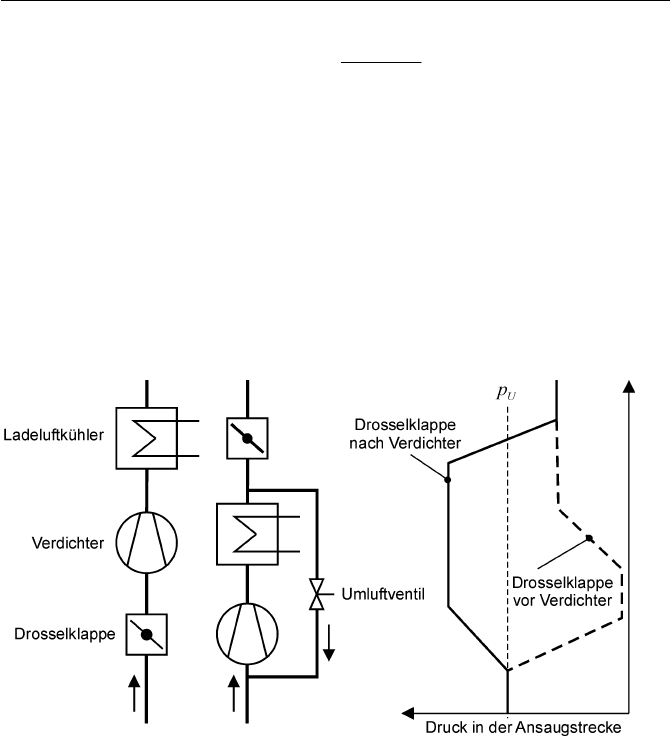

Neben den Regelungsmöglichkeiten des Abgasturboladers, auf die später de-

taillierter eingegangen wird, erfordert die Kombination von Motor und Verdichter

insbesondere für Motoren mit Quantitätsregelung weitere Maßnahmen, da die

Drosselklappe mit in das Aufladesystem integriert werden muss. Bei drosselge-

steuerten Ottomotoren kann die Drosselklappe grundsätzlich vor oder nach Ver-

dichter angeordnet sein, siehe Abb. 4.14. Je nach Platzierung der Drosselklappe

ergeben sich längs der Ansaugluftstrecke unterschiedliche Druckverläufe.

Abb. 4.14. Einfluss der Drosselklappenlage auf den Druckverlauf im Saugrohr

Im unteren Teillastbetrieb, wo Drehmomente benötigt werden, die niedriger

sind als das Volllastdrehmoment des entsprechenden Saugmotors, liegt der Lade-

druck stets unter dem Umgebungsdruck. Eine Anordnung der Drosselklappe vor

dem Verdichter führt bei diesen Lastpunkten zu sehr geringen Drücken vor Ver-

dichter. Da der Motor für den gewünschten Lastpunkt eine bestimmte Gemisch-

masse benötigt, ist der Luftvolumenstrom aufgrund dieses niedrigeren Druckni-

veaus vor Verdichter im Vergleich zur anderen Anordnung (Drosselklappe nach

Verdichter) entsprechend höher, und der Verdichter arbeitet bei höheren Wir-

kungsgraden. Die Platzierung der Drosselklappe vor dem Verdichter erfordert

jedoch eine sehr wirksame Ölabdichtung innerhalb des Laders und ist daher

schwierig darzustellen. In den meisten Fällen wird die Drosselklappe daher nach

dem Verdichter angeordnet.

168 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Die Anordnung der Drosselklappe nach Verdichter erfordert ein zusätzliches

Umluftventil, welches die komprimierte Luft wieder vor den Verdichter führt.

Sofern nämlich die Drosselklappe bei plötzlicher Lastwegnahme aus höheren

Motordrehzahl- und –lastbereichen schlagartig geschlossen wird, muss der Ver-

dichter auch weiterhin einen Luftvolumenstrom fördern, um nicht in das Verdich-

terpumpen zu kommen. Dieser Kurzschlussvolumenstrom wird durch das Umluft-

ventil sicher gestellt.

4.1.2 Mechanische Aufladung

Bei der mechanischen Aufladung wird der Verdichter direkt bzw. über ein Getrie-

be von der Kurbelwelle des Motors angetrieben. Die Motordrehzahl ist damit stets

proportional zur Laderdrehzahl, wobei das Übersetzungsverhältnis – je nach Cha-

rakteristik des Verdichters – entweder fix oder auch variabel ausgelegt wird. Für

den Idealfall des vollkommenen Motors, Abb. 4.15, entspricht die vom Verdichter

aufzubringende Arbeit der vom Motor während des Ladungswechsel nutzbaren

Arbeit. Da jedoch stets Verluste auftreten, ist die reale Verdichterarbeit stets grö-

ßer als die nutzbare Ladungswechselarbeit. Ein möglicher Kraftstoffverbrauchs-

vorteil kann sich daher bei der mechanischen Aufladung nur für den Fall ergeben,

dass die Wirkungsgradvorteile der infolge des Downsizing vorhandenen Betriebs-

punktverlagerung den Verlusten im mechanischen Aufladesystem überwiegen.

Abb. 4.15. Mechanische Aufladung des vollkommenen 4-Taktmotors

Ein wesentlicher Vorteil der mechanischen Aufladung ist das bessere An-

sprechverhalten im unteren Drehzahlbereich beim Einsatz von Verdrängerladern.

Aufgrund der nicht vorhandenen Abgasturbine ist der Abgasgegendruck dem des

Saugmotors ähnlich. Daher liegt stets ein positives Spülgefälle vor, sodass der

4.1 Aufladung 169

Ladungswechsel mit gutem Erfolg ablaufen kann. Die Abgasseite kann entspre-

chend einfach ausgeführt sein und ermöglicht aufgrund der im Gegensatz zur

Abgasturboaufladung nicht vorhandenen Abgasturbine (Wärmesenke) einen

schnellen Light-Off des Katalysators.

Aufgrund der hohen Abgastemperaturen findet die mechanische Aufladung ü-

berwiegend bei Ottomotoren Verwendung, und hier speziell bei kleinvolumigen

Motoren, da das Laderbauvolumen etwa linear mit dem Luftdurchsatz bzw. der

Motorgröße steigt.

Zur Lastregelung werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Beim Ottomo-

tor kann dies in klassischer Weise durch die Drosselklappe erfolgen. In Lastberei-

chen, in denen der Motor auch als Saugmotor betrieben werden kann, ist eine

Laderabschaltung mit Hilfe einer elektromechanischen Kupplung aus energeti-

schen Gründen vorteilhaft. Bei Ladern mit innerer Verdichtung ist die Abschal-

tung unbedingt erforderlich, da sonst unnötige Verdichterarbeit aufgebracht wer-

den muss [HIE03]. Die Lastregelung kann darüber hinaus auch über ein Umluft-

ventil (Bypass) erfolgen, das den bei Teillast überschüssigen Luftvolumenstrom

wieder vor den Verdichter führt. Speziell bei Ladern ohne innere Verdichtung

ergeben sich hiermit energetische Vorteile, da die Luft nicht verdichtet, sondern

nur gefördert wird. Die Bypassregelung verursacht vergleichsweise geringe Kos-

ten und zeichnet sich durch ein niedriges Gewicht aus. Im Gegensatz dazu ist eine

recht aufwändige Lastregelung möglich, indem der Lader mit unterschiedlichen

Drehzahlen betrieben wird. Dies erfordert jedoch ein zusätzliches Getriebe mit

variabler oder gestufter Übersetzung und verursacht hohe Kosten.

Als eines der ersten Downsizing-Konzepte hat die Volkswagen AG im Jahr

1981 das Forschungsauto „VW-Auto 2000“ vorgestellt, das mit einem kleinvolu-

migen (

V

H

= 1,05 dm

3

) und mechanisch aufgeladenen Ottomotor ausgerüstet war

[SEI81]. Im Teillastbetrieb konnte der Kompressor über eine Elektromagnetkupp-

lung vom Motor entkoppelt werden, sodass der Motor auch als Saugmotor betrie-

ben werden konnte. Der zweiflügelige Roots-Kompressor wurde per Keilriemen

über eine drehzahlabhängige, variable Übersetzung von der Kurbelwelle angetrie-

ben, um eine optimale Anpassung der Fördercharakteristik des Laders an den

Luftbedarf des Motors erreichen zu können. Bei niedrigen Drehzahlen wurde die

Übersetzung entsprechend klein gewählt (

n

M

/n

K

= 0,5), sodass der Kompressor

genügend Ladedruck aufbauen konnte. Mit zunehmender Drehzahl wurde das

Übersetzungsverhältnis erhöht, sodass ab einer Motordrehzahl von 3.000 1/min

ein Übersetzungsverhältnis von 1 erreicht wurde.

4.1.3 Abgasturboaufladung

Die Abgasturboaufladung ist aufgrund des hohen Wirkungsgrades, der hohen

realisierbaren Druckverhältnisse, des geringen Bauraumbedarfs, geringer Kosten

sowie des günstigen Emissionsverhaltens das in der Praxis am häufigsten zu fin-

dende Aufladeverfahren. Im Gegensatz zur mechanischen Aufladung sind Motor

und Turbolader nicht mechanisch, sondern über die Luft- und Abgasmassenströme

thermodynamisch gekoppelt.

170 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

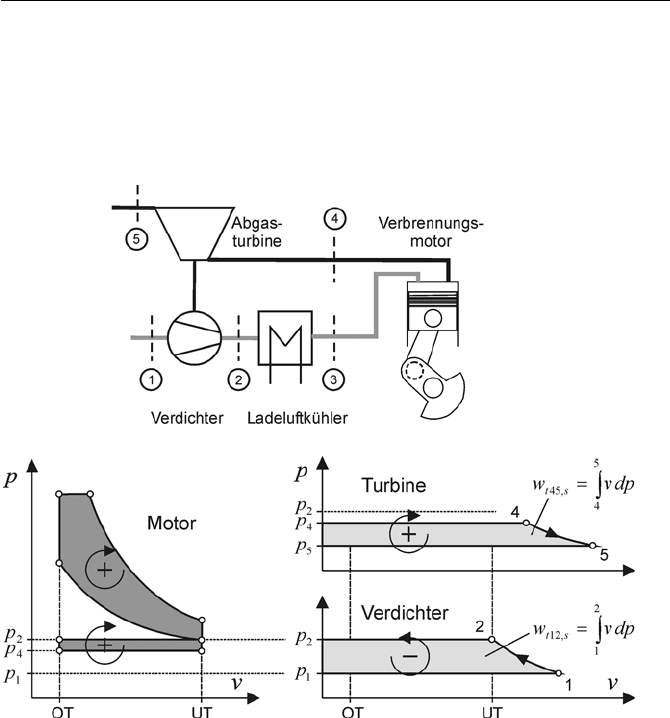

Analog zur mechanischen Aufladung lassen sich die Verdichterarbeit und die

im Motor umgesetzte Arbeit in den jeweiligen

p,v-Diagrammen darstellen. Da der

Verdichter direkt von der Turbine angetrieben wird und diese die zum Antrieb des

Verdichters nötige Leistung erbringt, kommt noch das

p,v-Diagramm der Turbine

hinzu. Abb. 4.16 zeigt die Prozesse für den vollkommenen Motor. Für den statio-

nären Fall entspricht die Verdichterarbeit der Turbinenarbeit.

Abb. 4.16. Abgasturboaufladung des vollkommenen 4-Taktmotors

Das Abgas verlässt den Motor und expandiert in der Abgasleitung auf den Ab-

gasgegendruck

p

4

, mit dem es auch in die Turbine eintritt und dort auf den Druck

p

5

| p

= p

U

weiter entspannt wird. Aufgrund der Drosselung in der Abgasleitung

hat das Abgas vor Turbine ein größeres spezifisches Volumen als wenn es nach

Motor isentrop entspannt würde. Da die Abgastemperatur

T

4

höher ist als die Ver-

dichtungsendtemperatur

T

2

, weist das Abgas ein höheres spezifisches Volumen

auf als die Luft, und es ergibt sich mit

p

2

= p

L

> p

4

ein positives Spülgefälle.

In der Folge trägt die Ladungswechselarbeit des Motors – je nach Wirkungs-

grad von Verdichter und Turbine – zur gesamten nutzbaren Arbeit bei. Daher ist

die Abgasturboaufladung energetisch prinzipiell günstiger als die mechanische

Aufladung. Turbine und Verdichter sind über eine Welle direkt miteinander ver-

bunden. Abb. 4.17 zeigt den Querschnitt durch einen konventionellen Abgasturbo-

lader mit Radialturbine und Radialverdichter.

4.1 Aufladung 171

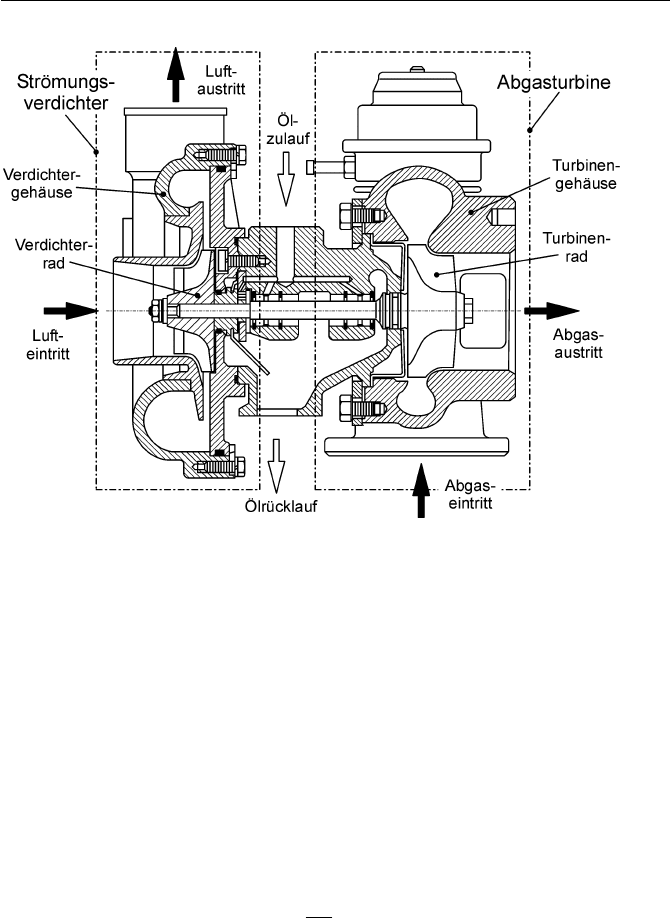

Abb. 4.17. Querschnitt durch einen Abgasturbolader [BOR02a]

Das Abgas strömt radial in die Turbine ein, expandiert unter Abnahme des Dru-

ckes sowie der Abgastemperatur und verlässt das Turbinengehäuse axial. Die

Abgasenthalpie wird in kinetische Energie des Laufzeugs (Turbinenrad, Verdich-

terrad, Welle) umgewandelt. Im Strömungsverdichter wird die axial einströmende

Luft durch das Verdichterrad zunächst beschleunigt und anschließend durch Strö-

mungsverzögerung in Druckenergie umgesetzt.

Thermodynamik

Aus den gleichen Überlegungen wie beim Verdichter lässt sich für die Abgastur-

bine ein sogenanntes Turbinendruckverhältnis angeben, wobei der Zustand nach

der Turbine auf den Zustand vor Turbine bezogen wird und damit Werte kleiner

eins entstehen:

4

5

p

p

T

S

.

(4.45)

Auch hier kann die kinetische Energie des strömenden Abgases meist vernach-

lässigt werden, sodass anstelle der Totaldrücke in der Regel die statischen Drücke

verwendet werden. Die spezifische Strömungsarbeit der Abgasturbine entspricht

der dem Abgas entnommenen Enthalpie unter der Annahme isentroper Entspan-

nung:

172 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

sTsTst

hhhTRdpvw '

»

¼

º

«

¬

ª

¸

¹

·

¨

©

§

¸

¹

·

¨

©

§

³

54

1

4,45

1

1

N

N

S

N

N

.

(4.46)

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Wärmekapazitäten bzw. Isentropenex-

ponenten von Luft und Abgas unterschiedlich sind. Dieser Sachverhalt muss bei

der Berechnung der Enthalpien berücksichtigt werden. Die Zustandsänderung des

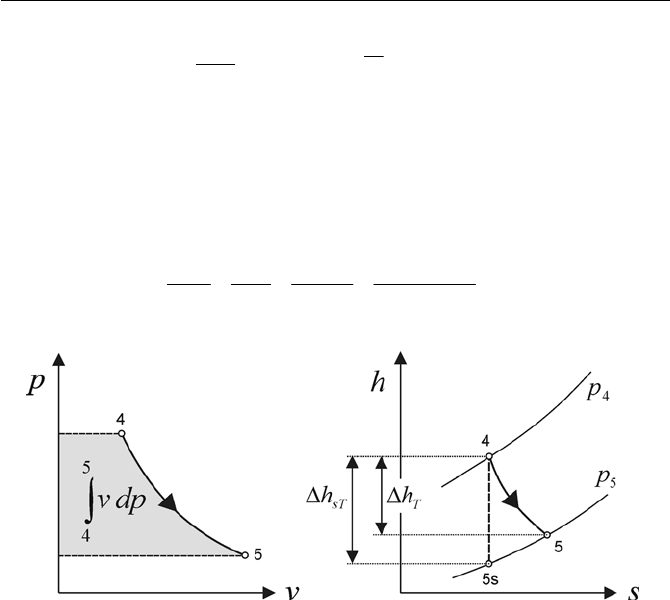

Abgases in der Turbine wird – analog zum Verdichter – in einem

p,v- und h,s-

Diagramm beschrieben, Abb. 4.18, wobei für den isentropen Turbinenwirkungs-

grad gilt:

sp

p

ssT

T

st

t

sT

TTc

TTc

hh

hh

h

h

w

w

54

54

54

54

,45

45

'

'

K

.

(4.47)

Abb. 4.18. Spezifische Strömungsarbeit und Zustandsänderung in der Turbine

Entsprechend Gl. 4.28 berechnet sich die von der Turbine an den Verdichter

abgegebene Leistung zu

mTsTstAmTtAT

wmwmP

KKK

,4545

,

(4.48)

wobei sich der Abgasmassenstrom aus dem Luftmassenstrom und dem Brenn-

stoffmassenstrom zusammensetzt:

BLA

mmm

.

(4.49)

Der vom Abgasturbolader bereit gestellte Ladedruck und Luftvolumenstrom

wird von den Zustandsgrößen des Abgases und der Turbinengeometrie beeinflusst.

Zur Beschreibung dieser Abhängigkeit des Ladedruckes dienen die beiden Haupt-

sätze der Abgasturboaufladung. Für den stationären Betrieb des Abgasturboladers

entspricht die Turbinenleistung der Verdichterleistung

P

T

= P

V

. Durch Gleichset-

zen der Gln. 4.28 und 4.48 folgt die 1. Hauptgleichung der Abgasturboaufladung,

die das Verdichterdruckverhältnis angibt:

4.1 Aufladung 173

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

»

»

¼

º

«

«

¬

ª

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

1

1

1

4

1

2

11

L

L

A

A

T

L

A

ATLV

T

T

m

m

K

p

p

N

N

N

N

SKS

(4.50)

mit der Stoffkonstanten

1

1

A

L

L

A

L

A

R

R

K

N

N

N

N

(4.51)

und dem Wirkungsgrad des gesamten Abgasturboladers

sTmTsVmVATL

KKKKK

.

(4.52)

Der Ladedruck steigt mit zunehmender Abgastemperatur

T

4

, steigendem Turbo-

laderwirkungsgrad und sinkendem Turbinendruckverhältnis

ʌ

T

, d.h. steigendem

Abgasgegendruck bzw. Druck vor der Turbine

p

4

. Im Umkehrschluss führen hohe

ATL-Wirkungsgrade bei gleichbleibendem Ladedruck zu geringeren Turbinen-

druckverhältnissen bzw. Abgasgegendrücken und wirkt sich damit positiv auf den

Kraftstoffverbrauch aus. Unter der Annahme konstanter Temperaturen und Drü-

cke kann eine Ladedruckänderung beim Abgasturbolader nur durch eine bnde-

rung der Laderdrehzahl erreicht werden, die ihrerseits von der Turbinenleistung

abhängt. Den begrenzenden Wert für die Turboladerdrehzahl stellt die maximale

Umfangsgeschwindigkeit des Verdichterrades dar. Kleine Verdichter können und

müssen daher grundsätzlich höher drehen – hier werden bei kleinen Pkw-

Turboladern durchaus bis zu 280.000 1/min erreicht – als große Abgasturbolader,

um den gewünschten Ladedruck zu erreichen. Aus der Beziehung

min

1

1

Lm

mm

m

m

L

BL

L

A

O

(4.53)

folgt, dass ein Ladedruckanstieg auch – bei Motoren mit Qualitätsregelung –

durch Absenkung des Luftverhältnisses möglich ist. Der Turboladerwirkungsgrad

wird grundsätzlich auch von den Zustandsgrößen des Abgases beeinflusst.

Für die Ermittlung des Ladedruckes ist nun von Interesse, wie sich der Druck

vor der Turbine

p

4

und damit der Abgasmassenstrom in Abhängigkeit der Ein-

flussparameter einstellt. Dazu wird die Turbine näherungsweise als Drosselstelle

betrachtet, sodass für den Massenstrom durch die Turbine gilt:

4544,

2

\U

pAm

redTA

.

(4.54)

Durch Einsetzen der Durchflussfunktion und Substitution der Abgasdichte vor

Turbine durch das ideale Gasgesetz folgt

»

»

¼

º

«

«

¬

ª

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

A

A

A

TT

AA

A

redTA

R

T

p

Am

N

N

N

SS

N

N

12

4

4

,

1

2

.

(4.55)

174 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Bei konstanter Abgastemperatur T

4

und Motordrehzahl steigt der Massenstrom

durch die Turbine mit zunehmendem Aufstaudruck vor der Turbine

p

4

und stei-

gendem Turbinenquerschnitt

A

T,red

an. In der Praxis wird der Abgasmassenstrom

mit der Abgastemperatur vom Motor vorgegeben, sodass sich entsprechend des

Turbinenquerschnittes ein Abgasgegendruck vor der Turbine einstellt. Im Turbi-

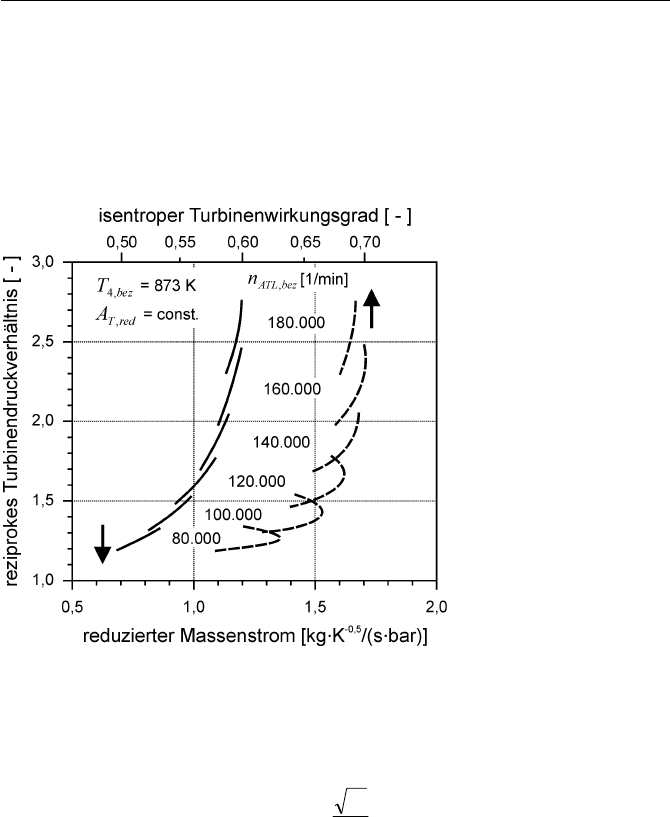

nenkennfeld, siehe Abb. 4.19, wird das Turbinendruckverhältnis über dem soge-

nannten reduzierten oder bezogenen Abgasmassenstrom aufgetragen.

Abb. 4.19. Kennfeld einer Radialturbine mit starrer Geometrie bzw. konstantem Turbinen-

querschnitt

Ein weiterer Parameter ist der isentrope Turbinenwirkungsgrad. Der reduzierte

Massenstrom

4

4

,

p

T

mm

AredT

(4.56)

ermöglicht durch Normierung die Beschreibung der Turbineneigenschaften unab-

hängig vom Eintrittszustand des Abgases, sodass im Turbinenkennfeld Druck und

Temperatur eliminiert werden können. Um nun den tatsächlichen Massenstrom

durch die Turbine berechnen zu können, wird der Massenstrom

auf die realen

Zustandsgrößen umgerechnet. Aus den Linien konstanter Turboladerdrehzahlen

ergibt sich näherungsweise eine Durchsatzlinie, die als Turbinenschlucklinie be-

zeichnet und einem fixen Turbinenquerschnitt zugeordnet wird. Hier wird deut-

lich, dass der zu verarbeitende Abgasmassenstrom infolge der steilen Turbinen-

schlucklinie nur in einem relativ schmalen Bereich sinnvoll genutzt werden kann.

Bei niedrigen Motordrehzahlen ist die Turbine daher eher zu groß und bei hohen