Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung

Подождите немного. Документ загружается.

3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 95

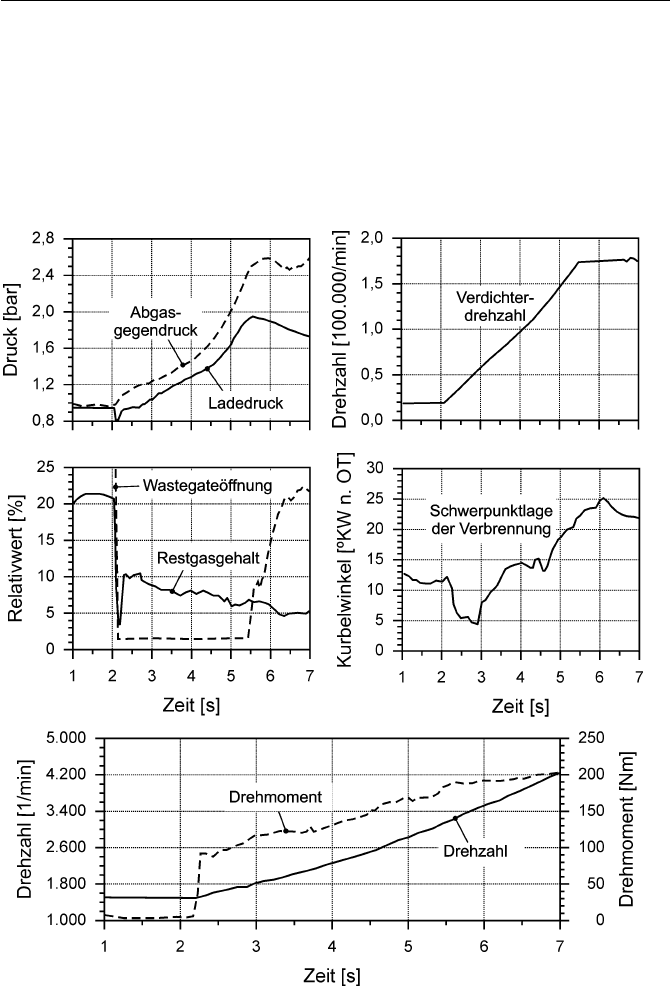

beschrieben werden. Die wesentlichen Größen sind der Lade- und Abgasge-

gendruck, die Verdichter- und Motordrehzahl, das Drehmoment, der Restgasge-

halt sowie Zündzeitpunkt, Brenndauer und Schwerpunktlage der Verbrennung.

[MIE03] hat auf Grundlage eines Klasse-C-Fahrzeugs mit turboaufgeladenem

4-Zylinder-BDE-Ottomotor (

V

H

= 1,4 dm

3

, P

Nenn

= 110 kW, M

Max

= 210 Nm)

einen Beschleunigungsvorgang im 2. Gang bei einer Startdrehzahl von 1.500

1/min simuliert. Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich die hierbei ablaufenden Pro-

zesse auf, siehe Abb. 3.21.

Abb. 3.21. Zeitlicher Verlauf der motorischen Prozessgrößen während eines Beschleuni-

gungsvorganges eines turboaufgeladenen BDE-Ottomotors [MIE03]

96 3 Downsizing

Nach dem Öffnen der Drosselklappe sinkt der Druck davor infolge des Druck-

ausgleichs kurzfristig ab, sodass sich das saugmotorische Drehmoment um 0,2 s

verzögert aufbaut. Der erhöhte Drehmomentbedarf bewirkt ein Schließen des

Wastegates mit der Folge eines Anstiegs des Abgasgegendruckes. Trotzdem der

Abgasgegendruck stets höher ist als der Ladedruck und die verdichtete Ansaugluft

im Teillastbetrieb zudem noch gedrosselt wird, ist ein Ladungswechsel dennoch

möglich, da die Steuerzeiten AÖ und EÖ zeitlich verschoben sind. Es ergeben sich

jedoch relativ hohe Restgasanteile, da ein Teil des Abgases während der Ventil-

überschneidungsphase aufgrund des negativen Spülgefälles in den Ansaugkanal

expandiert.

Das Zusammenspiel von Abgasgegendruck und Ladedruck hat generell einen

erheblichen Einfluss auf den Restgasanteil. Das schlagartige Öffnen der Drossel-

klappe bewirkt einen raschen Anstieg des Saugrohrdruckes, sodass der Restgasan-

teil deutlich absinkt. Hohe Restgasanteile sind zu vermeiden, da sie die Zylinder-

füllung begrenzen und infolge der Erhöhung der Ladungstemperatur die Klopfnei-

gung des Motors erhöhen sowie eine Erhöhung der zyklischen Schwankungen

bewirken.

Der Anstieg des Ladedruckes resultiert aus der zunehmenden Verdichterdreh-

zahl. Während dieser Phase ist die Leistung der Abgasturbine größer als die vom

Verdichter aufgenommene Leistung. Die Differenz dient zur Beschleunigung des

Turboladerlaufzeugs. Sobald der gewünschte Ladedruck erreicht ist, öffnet das

Wastegate, und es stellt sich ein stationäres Leistungsgleichgewicht am Abgastur-

bolader ein. Mit dem Anstieg des Ladedruckes steigt auch das Drehmoment des

Motors und in der Folge auch die Drehzahl. Aufgrund des zunehmenden Abgas-

gegendruckes, der direkt die Ausschiebearbeit bestimmt, ist die Drehmomentstei-

gerung jedoch nicht identisch mit der Ladedruckerhöhung. Die höhere Zylinder-

füllung führt zu einer schnelleren Energieumsetzung (Brenndauer sinkt) und er-

fordert darüber hinaus eine klopfbedingte Verschiebung des Zündzeitpunktes nach

„spät“. Die damit verbundenen späteren Schwerpunktlagen der Verbrennung re-

duzieren des motorischen Wirkungsgrad und damit auch das mögliche Volllast-

Drehmoment.

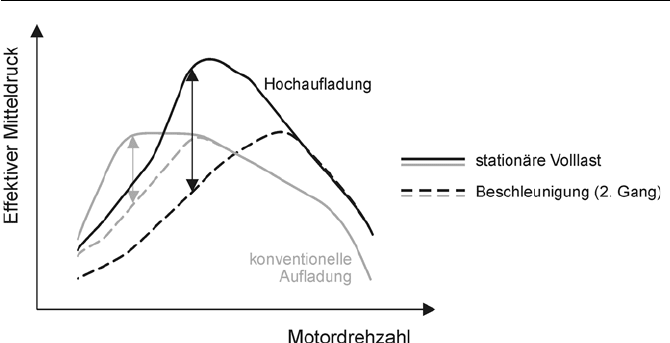

Die beschriebene Problematik des Low-End-Torque sowie des Beschleuni-

gungsverhaltens aus niedrigen Drehzahlen wird mit steigendem Ladedruckniveau

immer ausgeprägter. Abb. 3.22 zeigt den prinzipiellen Unterschied von konventi-

oneller einstufiger Aufladung und einstufiger Hochaufladung für eine Fahrzeug-

anwendung. Auch hier ist das deutlich geringere Anfahrdrehmoment sowie das

schlechtere Beschleunigungsverhalten des Motors mit Hochaufladung dargestellt.

Mit zunehmender Leistungsdichte wird die Diskrepanz zwischen stationärem und

transientem Motorbetriebsverhalten größer. Zudem ist der Drehzahlbereich des

maximalen Mitteldruckes im Vergleich zur konventionellen Aufladung kleiner,

und beim Beschleunigen wird die stationäre Volllastkurve erst bei höherer Dreh-

zahl erreicht. Im Falle der Hochaufladung mit effektiven Mitteldrücken deutlich

oberhalb von 20 bar müssen demnach in jedem Fall geeignete Maßnahmen zur

Formung des Drehmomentverlaufes sowohl für den stationären als auch für den

instationären Betrieb getroffen werden.

3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 97

Abb. 3.22. Schematischer Vergleich von einstufiger konventioneller und einstufiger Hoch-

aufladung (Abgasturboaufladung) im Fahrzeugeinsatz

Eine weitere Einflussgröße auf die Erzeugung des Ladedruckes ist der thermo-

dynamische Zustand der in den Turboverdichter eintretenden Luft sowie das von

außen auf den Motor aufgeprägte Lastprofil. Bei extremen äußeren Randbedin-

gungen, die z.B. bei großer geodätischer Höhe (niedrige Luftdichte), tiefen Tem-

peraturen (hohes Motorreibmoment, geringe Abgasenthalpie) oder bei großen

Steigungen (hohes Lastmoment) auftreten, reagieren hochaufgeladene Motoren

sehr viel empfindlicher als Motoren mit mäßigen Aufladegraden. Unter diesen

Extrembedingungen kann es zu einem übermäßigen Abfall des Drehmomentes

kommen, sodass der Fahrzeugbetrieb nicht mehr möglich ist. Hohe Druckverluste

im Ansaugsystem oder ein sinkender Luftdruck z.B. durch Motorbetrieb in

Höhenlagen können zu einer unzulässigen Annäherung oder sogar Überschreitung

der maximalen Laderdrehzahl führen und damit die Betriebssicherheit der Abgas-

turboladers einschränken. Dieses Szenario ist unter allen Umständen zu vermei-

den.

3.4.2 Die Klopfproblematik beim Ottomotor

Die als Klopfen bezeichnete detonierende Verbrennung tritt brennverfahrensbe-

dingt hauptsächlich beim Ottomotor auf. Während die Klopfproblematik bereits

beim freisaugenden Ottomotor in oberen Lastbereichen ständig präsent ist, wird

dieser Sachverhalt bei aufgeladenen Motoren noch deutlich verschärft [GÜN03]

und stellt damit den begrenzenden, brennverfahrensseitigen Faktor hinsichtlich der

Ausweitung des maximalen effektiven Mitteldruckes dar. In der Folge limitiert die

Selbstzündung im Endgas viele wirkungsgradsteigernde Maßnahmen. Neben

Zündaussetzern stellt die klopfende Verbrennung damit die maßgebendste Be-

grenzung der ottomotorischen Verbrennung dar und ist speziell für die Umsetzung

eines Downszing–Konzeptes von großer Bedeutung.

98 3 Downsizing

Wie in Kap. 2.2 gezeigt wurde, sind für hohe Motor-Wirkungsgrade grundsätz-

lich hohe geometrische Verdichtungen erforderlich. Das Verdichtungsverhältnis

von Ottomotoren muss jedoch durch die Gefahr klopfender Verbrennung begrenzt

werden, womit im Vergleich zum Dieselmotor generelle Verbrauchsnachteile

verbunden sind. Mit Hilfe moderner Antiklopfregelungen ist es dennoch gelungen,

den Motor nahe an der Klopfgrenze zu betreiben. Hierbei wird mit geeigneten

Sensoren (sogenannte Klopfsensoren) die durch klopfende Verbrennung intensi-

vierte Körperschallabstrahlung des Kurbelgehäuses erfasst und der Zündzeitpunkt

soweit nach „spät“ verstellt, bis wieder eine deflagrierende Verbrennung abläuft.

Neuere Messverfahren auf optischer Basis erlauben bei Forschungsmotoren sogar

die Lokalisierung der Klopforte innerhalb des Brennraumes.

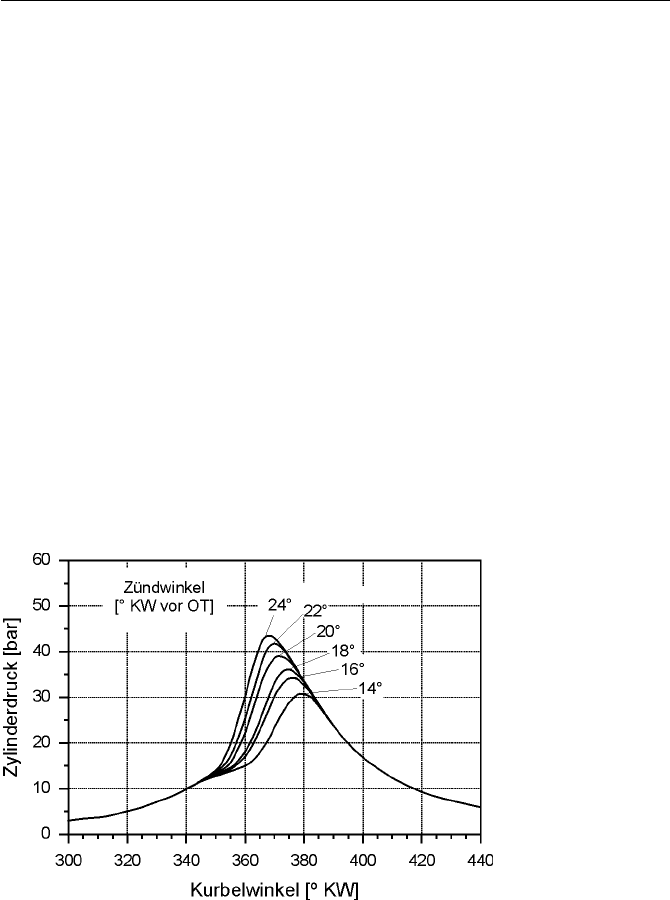

Da die Verbrennung beim Ottomotor durch den Zündfunken eingeleitet wird,

hat dieser Betriebsparameter einen dominierenden Einfluss auf das Klopfverhalten

des Motors. In Abb. 3.23 sind mehrere Zylinderdruckverläufe dargestellt, die sich

aus verschiedenen Zündwinkeln ergeben. Da es sich hierbei um einen Teillast-

Betriebspunkt handelt, ist es grundsätzlich möglich, einen optimalen Zündwinkel

einzustellen, ohne dass es zu Klopferscheinungen kommt. Optimal bedeutet, dass

bei konstanter Kraftstoffmenge sowohl der Mitteldruck als auch der Wirkungsgrad

des Motors in diesem Betriebspunkt maximale Werte annehmen können. Bei spä-

teren Zündwinkeln wird der Verbrennungsschwerpunkt zunehmend in den Bereich

der Abwärtsbewegung des Kolbens verlegt, sodass der Zylinderspitzendruck ab-

sinkt und Kraftstoffverbrauch sowie Abgastemperatur deutlich ansteigen.

Abb. 3.23. Einfluss des Zündwinkels auf den Zylinderdruckverlauf

Bei Vorverlegung des Zündzeitpunktes läuft die Verbrennung infolge der höhe-

ren Ladungsdichte (kleineres Brennraumvolumen) schneller ab. Als Ergebnis

steigen Zylinderspitzendruck und Spitzentemperatur an. Werden die für eine de-

flagrierende Verbrennung zulässigen Grenzwerte von Druck und Temperatur

überschritten, kommt es zu Selbstzündungserscheinungen im Endgas und ggf. zu

3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 99

klopfender Verbrennung. Durch reaktionskinetische Ansätze wird deutlich, dass

die zeitlichen Änderungen der Stoffmengenanteile reaktiver Spezies und damit die

Gefahr des Klopfens durch zunehmende Werte von Temperatur und Druck bzw.

Dichte beschleunigt werden. Daraus wird deutlich, dass erstrebenswerte motori-

sche Maßnahmen wie eine Anhebung des Liefergrades und der Verdichtung sowie

Aufladung unausweichlich mit einer intensivierten Reaktionsanregung verbunden

sind. Auch längere Verweilzeiten des Gemisches unter diesen Randbedingungen

fördern das Auftreten von Selbstzündungen im Endgas [KLE03, WIN03].

Wegen der beim Ottomotor bekannten, als zyklische Schwankungen bezeichne-

ten Arbeitsspielvariationen sind längst nicht alle aufeinander folgenden Zyklen in

gleicher Weise klopfgefährdet, sondern vor allem die Arbeitsspiele mit höheren

Spitzendrücken. Daher ist es nicht notwendig, das Auftreten von Selbstzündungen

grundsätzlich zu unterdrücken. Zu einem klopfenden Motorbetrieb kommt es erst

dann, wenn großräumige Endgasbereiche in sehr kurzer Zeit durch Selbstzündung

umgesetzt werden und dieses in vielen aufeinander folgenden Arbeitsspielen er-

folgt. Die Klopfgrenze ist demnach kein fester Wert, sondern wird durch die Häu-

figkeit von Selbstzündprozessen vom Motorenentwickler individuell festgelegt.

Grundsätzlich sollte der Klopfgrenzbereich mit dem Ziel eines hohen Wirkungs-

grades und hoher Mitteldrücke so weit wie möglich ausgenutzt werden.

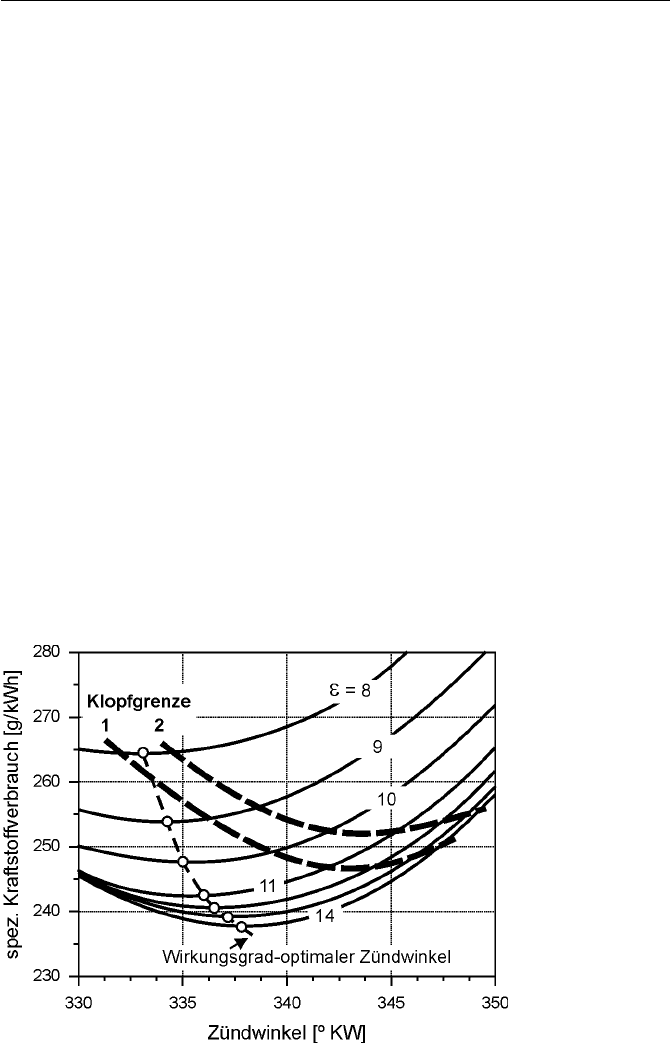

Die Einflüsse von geometrischer Verdichtung und Zündwinkel auf das Klopf-

verhalten und den Kraftstoffverbrauch sollen im Folgenden anhand eines Otto-

Saugmotors veranschaulicht werden. Die Zusammenhänge gelten uneingeschränkt

auch für aufgeladene Motoren, wobei das Verdichtungsverhältnis hierbei weiter

abgesenkt werden muss. Abb. 3.24 zeigt die rechnerische Ermittlung der Klopf-

grenze für einen freisaugenden Vierventil-Ottomotor bei einer Drehzahl von 4.500

1/min und einem Luftverhältnis von

Ȝ = 1.

Abb. 3.24. Rechnerische Klopfgrenze bei Variation der Verdichtung [KLE00]

100 3 Downsizing

Für jedes Verdichtungsverhältnis gibt es genau einen wirkungsgradoptimalen

Zündwinkel, bei dem der spezifische Kraftstoffverbrauch minimal wird. Entspre-

chend der bekannten Zusammenhänge kann der spezifische Kraftstoffverbrauch

durch Anheben der geometrischen Verdichtung reduziert werden, wobei der

verbrauchsoptimale Zündzeitpunkt mit zunehmendem Verdichtungsverhältnis in

Richtung „spät“ wandert. Der Verlauf der Kurve „Klopfgrenze 1“ stellt nun den

frühesten Zündzeitpunkt dar, bei dem die infolge der zyklischen Schwankungen

resultierenden mittleren Zylinderdruckverläufe gerade noch klopffrei sein sollten.

Bei dieser „scharfen“ Klopfgrenze werden also einige Selbstzündungen in der

Ausbrandphase zugelassen, die in ihrer Gesamtheit jedoch noch nicht zum Klop-

fen führen. Aus dem Verlauf der „Klopfgrenze 1“ ist zu erkennen, dass der Motor

nur für ein Verdichtungsverhältnis von

İ = 8 wirkungsgradoptimal betrieben wer-

den kann. Für höhere Verdichtungsverhältnisse muss der Zündzeitpunkt in Rich-

tung „spät“ verschoben werden, um Klopfen zu vermeiden.

Durch Einstellung der Zündzeitpunkte nach „Klopfgrenze 2“ wird das Phäno-

men Klopfen ganz sicher ausgeschlossen. Sämtliche Zyklen laufen hiernach voll-

ständig ohne Selbstzündungserscheinungen ab. Verbunden ist dieser Motorbetrieb

jedoch mit spürbaren Wirkungsgradeinbußen. Selbst bei einem Verdichtungsver-

hältnis von

İ = 8 kann der Motor nach dieser Abstimmung nicht mehr wirkungs-

gradoptimal betrieben werden. Hier wird deutlich, dass es aus Verbrauchsgründen

durchaus vorteilhaft ist, möglichst in den selbstzündungsbehafteten (jedoch klopf-

freien) Betrieb hineinzufahren. In dem Diagramm ist zudem zu erkennen, dass die

Wirkungsgradvorteile mit zunehmendem Verdichtungsverhältnis und unter Be-

rücksichtigung der Klopfgrenze immer geringer ausfallen. Bei geometrischen

Verdichtungen über 12 kann der Kraftstoffverbrauch sogar wieder leicht anstei-

gen, da sehr späte Zündwinkel gefahren werden müssen. Hinsichtlich des Voll-

lastverhaltens ist es daher durchaus zielführend, zur Klopfbegrenzung eine Ver-

dichtungsabsenkung gegenüber einer Spätverstellung des Zündwinkels den Vor-

zug zu geben. Das Klopfverhalten ist grundsätzlich auch drehzahlabhängig, wie

der Volllastbetriebspunkt in Abb. 3.25 erkennen lässt.

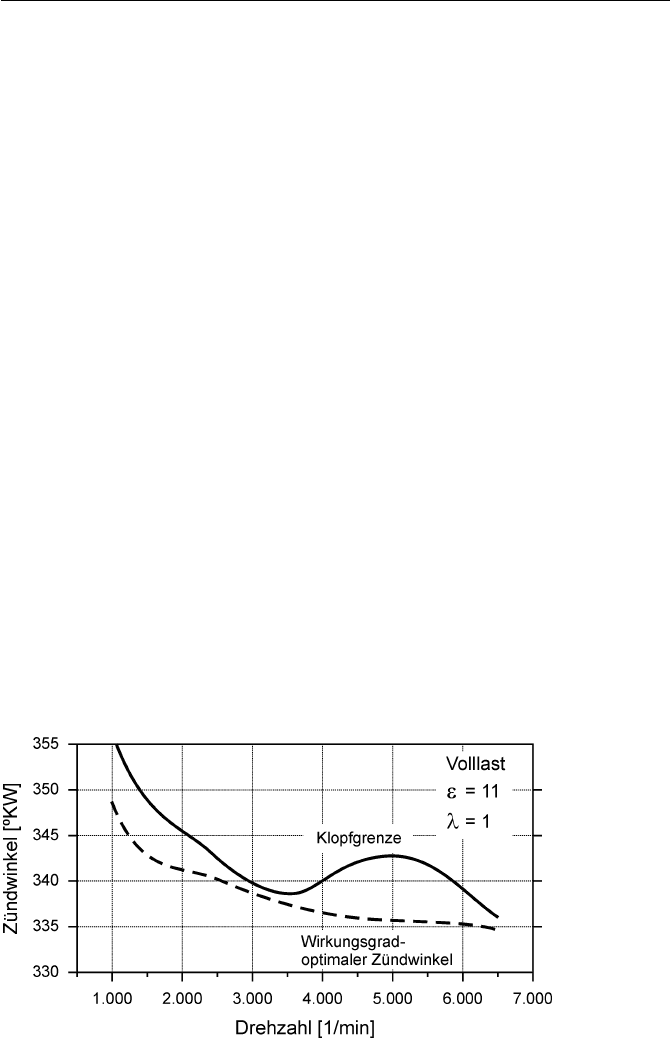

Abb. 3.25. Zündwinkel bei Volllast [KLE03]

3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 101

Die erforderliche Zündwinkeleinstellung ist hier entlang des gesamten Dreh-

zahlbandes klopfbegrenzt, wobei bei niedrigsten Drehzahlen und Drehzahlen im

oberen Bereich die Verbrauchsnachteile – dargestellt durch den Abstand der bei-

den Kurven – besonders groß sind. Als Begründung für dieses Verhalten lässt sich

anführen, dass die Verweildauer des unverbrannten Frischgemisches bei niedrigen

Drehzahlen entsprechend groß ist, wodurch die Gefahr der Selbstzündung beson-

ders ausgeprägt ist. Zu größeren Drehzahlen schwächt sich dieser Effekt ab, so-

dass der Abstand zum verbrauchsoptimalen Zündwinkel zunehmend kleiner wird.

Ab einer Drehzahl von etwa 3.500 1/min nimmt die Klopfgefahr wieder stark zu,

erreicht bei etwa 5.000 1/min ihr Maximum und erfordert eine deutliche Verstel-

lung des Zündwinkels in Richtung „spät“. Die Gründe hierfür sind zum einen eine

durch besonders vorteilhafte dynamische Saugrohreffekte gestiegene Ladungs-

dichte und zum anderen eine mit der Drehzahl ansteigende Abgastemperatur, die

über die Restgasvermischung auch zu erhöhten Gemischtemperaturen führt. Bei

höchsten Drehzahlen wird schließlich die für den Ablauf der Vorreaktionen zur

Verfügung stehende Zeit so gering, dass die Klopfgefahr verschwindet.

Ein weiterer, grundsätzlicher Nachteil klopfbedingter, später Zündzeitpunkte

sind damit verbundene Drehmomentschwankungen. Diese können speziell bei

hubraumkleinen Motoren mit geringer Zylinderzahl auftreten, sind umso stärker,

je weiter der Zündwinkel vom Optimum entfernt ist und je steiler die Zündhaken

verlaufen, was insbesondere bei hohen Ladedrücken der Fall ist. Verursacht wer-

den die Drehmomentschwankungen durch die bei späten Verbrennungsschwer-

punktlagen zu beobachtenden starken zyklischen Schwankungen im Verbren-

nungsablauf, die sich in einem Anstieg der Standardabweichung des indizierten

Mitteldruckes manifestieren [HAB00].

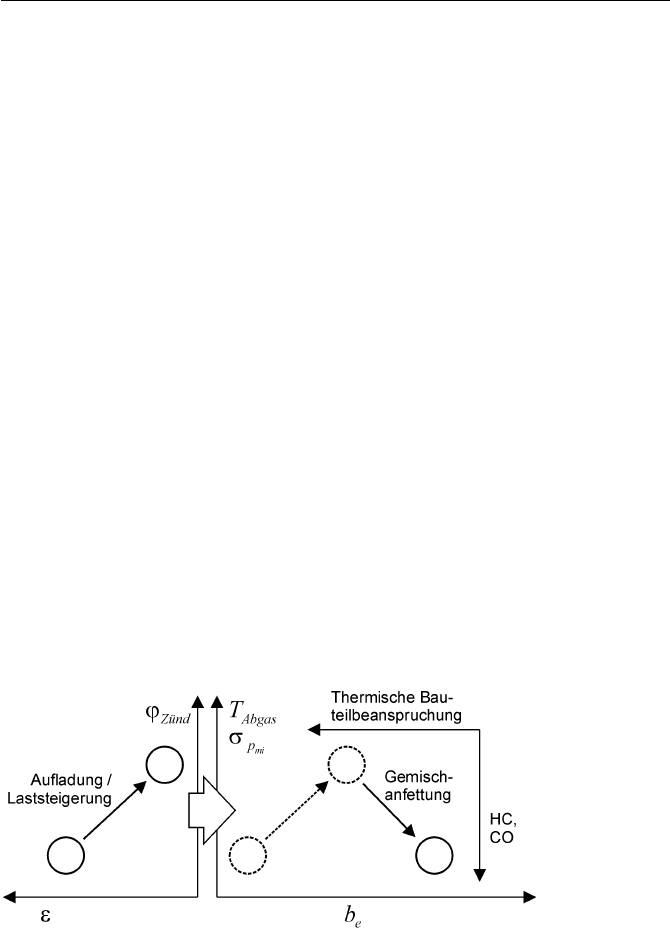

In Abb. 3.26 sind die mit der Klopfproblematik beim Ottomotor verbundenen

Auswirkungen auf Kennwerte und Prozessgrößen noch einmal schematisiert zu-

sammengefasst.

Abb. 3.26. Die Klopfproblematik beim Ottomotor

Mit der Aufladung ist in der Regel eine Absenkung des Verdichtungsverhält-

nisses verbunden. Da das Verdichtungsverhältnis im Interesse hoher Teillastwir-

kungsgrade auf relativ hohem Niveau ausgelegt wird, muss der Klopfneigung

vermehrt durch späte Zündung begegnet werden, die ihrerseits zu einer Begren-

102 3 Downsizing

zung der Spitzentemperatur und des maximalen Zylinderdruckes führt. Die Spät-

verstellung der Zündung ist aufgrund der vom oberen Totpunkt weiter entfernten

Energieumsetzung jedoch mit einer Steigerung des Kraftstoffverbrauchs und der

Abgastemperatur verbunden. Die höhere Abgastemperatur bewirkt eine zuneh-

mende, thermische Beanspruchung der abgasführenden Motorkomponenten (z.B.

Auslassventile, Abgasturbine und Katalysator), sodass zum thermischen Bauteil-

schutz eine Gemischanreicherung nötig ist, die zusätzlich den Verbrauch sowie

die CO- und HC-Emissionen erhöht. Darüber hinaus resultiert aus der späten

Verbrennungslage eine geringe Verbrennungsstabilität, die zu einer Zunahme der

zyklischen Schwankungen führt und damit den Fahrkomfort beeinträchtigt.

3.4.3 Thermische und mechanische Motorbelastung

Mit steigenden Mitteldrücken werden, bezogen auf das Zylinderhubvolumen,

zunehmend größere Energiemengen umgesetzt. Trotz einer damit verbundenen

Wirkungsgradsteigerung sind größere absolute Wärmemengen über das Kühlwas-

ser und das Abgas abzuführen. Die Umsetzung eines Downsizing-Konzeptes er-

fordert daher stets eine Anpassung des Kühlkreislaufes sowie der Abgasanlage.

Hohe Wärmestromdichten wirken auf die Bauteile ein, welche direkten Kontakt

mit den heißen Brenngasen haben. Es sind dies der Zylinderkopf, der Kolben und

die Zylinderlaufbuchse. Mit zunehmenden Mitteldrücken kommt es in erster Nä-

herung zu einem linearen Anstieg der Bauteiltemperaturen, sodass geeignete

Maßnahmen zur Kühlung getroffen werden müssen. Im Zusammenhang mit der

Modifikation des Brennverfahrens treten darüber hinaus steigende thermische und

mechanische Belastungen innerhalb des Motors auf. Die aus Verbrauchsgründen

notwendige Steigerung des Zünddruckes ist mit einer Anhebung der maximalen

Prozess- und Wandtemperaturen verbunden, sofern gleiche Luftverhältnisse vor-

ausgesetzt werden. Insbesondere der Zünd- oder Spitzendruck gilt als Maß für die

mechanische Triebwerksbelastung, wobei zur Darstellung hoher Mitteldrücke der

Zylinderdruck auch über einen längeren Kurbelwinkel- bzw. Zeitbereich auf ho-

hem Niveau verbleibt und zu einer längeren Wirkdauer der Triebwerkskräfte

führt. Damit ist die Anpassung der folgenden Bauteile und Baugruppen nötig:

x Kurbelgehäuse

x Zylinderkopf, -dichtung und Ventile

x Kolben

x Haupt- und Pleuellager

x Kurbelwelle

x Ölkreislauf

Bei Downsizing-Konzepten mit sehr hoher Leistungsdichte und hohen Mittel-

drücken reichen Anpassungen bestehender Motoren nicht mehr aus, sodass die

o.g. Komponenten und Baugruppen einer kompletten Neuentwicklung bedürfen.

Hierbei ist auch die Verwendung höher belastbarer Werkstoffe sowie geeigneter

Oberflächenbeschichtungen und Oberflächenbehandlungen erforderlich, um den

Beanspruchungen dauerhaft Stand halten zu können. Konsequentes Downsizing

3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 103

führt daher trotz geringerer Motorabmaße und ggf. geringerer Zylinderzahlen stets

zu höheren Kosten, insbesondere wenn der Einsatz zusätzlicher Technologien zur

Verbesserung des Betriebsverhaltens nötig ist.

Beim Dieselmotor, der nicht durch die Klopfproblematik beschränkt ist, ergibt

sich die Aufladefähigkeit aus dem Zusammenhang von Ladedruck und Spitzen-

druck. Infolge der bei höheren Ladedrücken zur Beherrschung der mechanischen

Belastungen erforderlichen Absenkung des Verdichtungsverhältnisses steigt der

Spitzendruck degressiv an. Damit ist beim Dieselmotor ein Trend zu steigenden

Abgastemperaturen zu beobachten, der zwar die Abgasturbine höher belastet, aber

hinsichtlich Abgasenthalpie zur Darstellung hoher Ladedrücke durchaus positiv

bewertet werden kann.

Ein anderer Trend ist beim Ottomotor zu beobachten. Für sehr hohe Ladedrü-

cke ist eine deutliche Klopfbegrenzung nötig, die einerseits auf dem Wege einer

Verdichtungsabsenkung und andererseits über eine Spätverstellung der Zündung

erfolgt und damit – trotz steigender Ladedrücke – durchaus zu sinkenden Spitzen-

drücken führen kann [HAB00].

3.4.4 Akustik und Schwingungskomfort

Der Motorakustik und dem Schwingungskomfort wird insbesondere im Pkw-

Segment ein großer Stellenwert eingeräumt. Bei anderen Anwendungen stehen

diese Merkmale eher im Hintergrund, wenngleich das Schwingungsverhalten bei

Großmotoren in Bezug auf die Fundamentierung und die Gestaltfestigkeit des

Antriebssystems eine durchaus wichtige Eigenschaft darstellt.

Die bei konsequentem Downsizing erforderliche Reduzierung der Zylinderzahl

– z.B. der Sprung vom 8-Zylinder- auf einen 6-Zylinder-Motor, vom 6- zum 4-

Zylinder-Motor oder vom 4- zum 3-Zylinderaggregat – wird vom Kunden insbe-

sondere im Pkw-Segment mit einer Verschlechterung der Akustik verbunden.

Während dieses Empfinden subjektiver Natur ist, bestehen dagegen hinsichtlich

Laufruhe und Schwingungskomfort durchaus Beeinträchtigungen, denen – wo es

der Markt erfordert – mit geeigneten Maßnahmen begegnet werden muss.

Ein Problem speziell hubraumkleiner und hochaufgeladener Ottomotoren mit

geringer Zylinderzahl ist die Gefahr von Drehmomentschwankungen, die sich im

Fahrbetrieb unangenehm bemerkbar machen. Diese Schwankungen resultieren aus

der mit der Klopfbegrenzung verbundenen Spätverstellung des Zündzeitpunktes.

Infolge der damit verbundenen Verschiebung des Verbrennungsschwerpunktes

nach spät nehmen die Schwankungen im indizierten Mitteldruck zu und führen

damit unmittelbar zu einer unstetigen Drehmomentabgabe. Abhilfe kann hier nur

die Absenkung des Verdichtungsverhältnisses mit dem Ziel einer wirkungsgrad-

steigernden Schwerpunktlage der Verbrennung schaffen. Diese Maßnahme führt

jedoch zu einem Anstieg der Abgastemperatur und erfordert zum thermischen

Bauteilschutz im Volllastbereich eine Gemischanreicherung, sodass der Kraft-

stoffverbrauch negativ beeinflusst wird.

104 3 Downsizing

3.5 Verbrauchspotenziale

Die Notwendigkeit zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei Verbrennungsmoto-

ren wird sowohl durch den Kunden selbst als auch durch die Selbstverpflichtung

der Automobilindustrie getrieben. Nicht zuletzt die in den letzten Jahren stark

angestiegenen Kosten für Rohöl und dem damit verbundenen, nachteiligen Ein-

fluss auf die Weltwirtschaft lassen diese Forderung zunehmend wichtiger erschei-

nen. In einigen Ländern, darunter auch Deutschland, wird der Kraftstoff darüber

hinaus hoch besteuert. Downsizing in Verbindung mit Aufladung zur Darstellung

von motorischen Hochlast-Konzepten kann zur Senkung der CO

2

-Emission einen

wesentlichen Beitrag leisten. Der vorliegende Abschnitt soll helfen, die durch

Downsizing möglichen Verbrauchspotenziale zu quantifizieren.

3.5.1 Einflussparameter und Verbrauchsszenarien

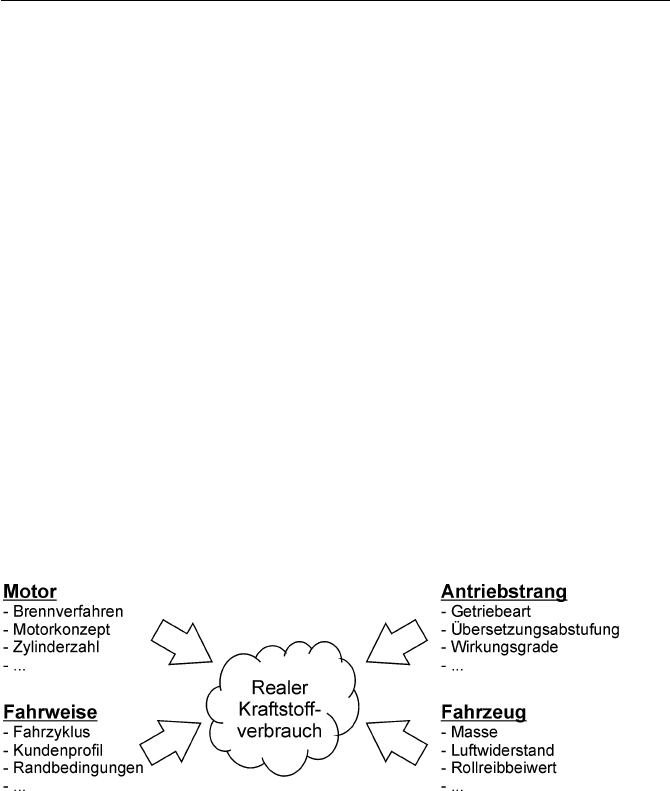

Generell hängt der Kraftstoffverbrauch von Antriebssystemen neben dem Motor

selbst auch von weiteren Einflussgrößen ab. Das komplexeste System stellt dabei

sicherlich der Einsatz des Motors im Fahrzeug dar, wo ein relativ großer Last-

Drehzahl-Bereich ausgenutzt wird und die instationäre Motorcharakteristik von

großer Bedeutung ist. Bei dieser Anwendung spielen hinsichtlich des realen Kraft-

stoffverbrauchs die Fahrweise, das verwendete Fahrzeug sowie der Antriebstrang

eine wesentliche Rolle, siehe Abb. 3.27.

Abb. 3.27. Einflussgrößen auf den Kraftstoffverbrauch von Motoren im Fahrzeugeinsatz

Das Fahrprofil gibt die Fahrgeschwindigkeit als Funktion der Zeit vor. In Ab-

hängigkeit der Fahrzeugeigenschaften werden die Fahrwiderstände (Rollwider-

stand, Luftwiderstand, Beschleunigungswiderstand, Steigungswiderstand) und

damit die erforderliche Antriebsleistungen ermittelt. Der Raddurchmesser be-

stimmt dann die jeweilige Raddrehzahl sowie das am Rad benötigte Drehmoment.

Über die Wirkungsgrade des Antriebstranges sowie die Getriebeübersetzung er-

gibt sich daraus die vom Motor bereit zu stellende Antriebsleistung in Form des

Drehmomentes und der Drehzahl. Aus dem Drehmoment und dem Motorhubvo-

lumen kann schließlich der erforderliche effektive Mitteldruck berechnet werden.