Герчук Ю. Советская книжная графика

Подождите немного. Документ загружается.

— и людей, и лошадь и превращающего их теплое дыхание в

комочки белого пара.

«Кутерьма» — книжка о зиме, но ее не вставишь в обычный цикл

«времен года». Она не о зимних развлечениях и не о том морозе,

который можно пересидеть возле теплой печки. Бесконечные —

неизвестно куда и откуда — тянутся по черной обложке провода.

Широким шагом идет вдоль по линии монтер с мотком провода.

Черным морозным утром спешат люди на работу: «Вы-

50

51

4*

лезайте из камор, чтобы город не замерз», — зовет гудок. Человек

работает на столбе, чинит порванные морозом провода. В рисунках

детской книжки четко воплотилось время строек, неустойчивого

временного быта сдвинутых с привычных мест тысяч людей,

роющих котлованы, строящих тянущих провода.

Почти плакатную броскость и экспрессию придал Дейнека

иллюстрациям к книге А. Барбюса «В огне» (1934). Выполненные в

«мягкой» технике свободного, чуть размытого кистевого рисунка

черной акварелью, они кажутся угловатыми и резкими. Таковы

предельно заостренные позы сражающихся солдат, такова и энергия

широко, смело, контрастно лепящей форму кисти художника.

Трагедия войны воплощена в этой почти механической

подвижности лишенных своих индивидуальных человеческих черт

бойцов, превращенных в какие-то сражающиеся и гибнущие, не

своей, а внешней волей направляемые автоматы.

Стихией гражданской войны, ее драматизмом, романтикой,

стремительностью конского бега в бескрайней степи, проникнуты

иллюстрации Александра Григорьевича Тышлера (1798—1980) к

поэме И. Сельвинского «Улялаевщина» (1933). Нарисованные

карандашом в подвижной, зыбкой, как будто бы и не очень книжной

технике, они поражают удивительной непосредственностью

впечатления, будто схваченного на лету во всей своей неописуемой

противоречивости. Таков в особенности большой страничный

рисунок, изображающий атамана Улялаева — грозного и

растерянного, страшного и смешного одновременно.

Нередко остовцы иллюстрировали детские книжки, внося в них

пафос и энергию современной жизни. Так, своеобразным «отчетом»

о поездке художника в Баку оказалась «производственная» книжка Ниссона Абрамовича

Шифрина (1892—1961) «Нефть» (1931), проникнутая индустриальной романтикой,

наполненная причудливыми силуэтами громоздких сооружений, упругими петлями могучих

трубопроводов. А его же книжка-ширма «Поезд идет» (1929), адресованная самому

маленькому зрителю, не случайно перекликается (не только по сюжету) со знаменитой

серией рисунков Н. Купреянова «Железнодорожные пути» и с журнальными обложками А.

Дейнеки, нередко построенными на ритмических переплетениях железных ферм, рельсов,

проводов. В этой

книжке с ее цветными, почти игрушечными силуэтика-ми вагонов есть очень детское

ощущение романтики железнодорожного пути, смены впечатлений и ритмического

повторения характерного рисунка рельсов и стрелок, столбов и проводов.

Очень своеобразны и принципиальны детские книжки Давида Петровича Штеренберга (1881

—1948), председателя ОСТа и одного из учителей более молодых ос-товцев. Не только

графическими приемами, но самой постановкой художественных задач они связаны с тем,

что делал этот мастер в живописи. Не довольствуясь традиционной изобразительностью,

Штеренберг придавал каждому предмету особую, почти осязательную достоверность.

Последовательнее, чем его товарищи, он избегает построения пространства в глубину,

подчеркивает плоскость листа изобретательной, сложной обработкой поверхности.

Сохранившиеся оригиналы его книжек-картинок без текста «Цветы», «Узоры», «Посуда»,

«Мои игрушки», «Физкультура» (все—1930 г.) выполнены с применением аппликаций из

цветной бумаги, непосредственно отпечатанных краской стебельков растений или их

расплывчатых силуэтов, полученных с помощью распылителя. Все эти фактурные приемы

(лишь отчасти переданные в литографиях книжного тиража) не только по-новому

раскрывают выразительность изображенных вещей, но как бы передают в руки зрителю

сами способы изображения при всей их изысканности по-детски элементарные.

Сборник детских произведений Р. Киплинга «40 норд 50 вест» (1931) Штеренберг

иллюстрировал гравюрами на дереве. В его ксилографиях нет отточенной пластичности

работ Фаворского или линейной экспрессии Кравченко. Как и в живописи, он выявлял

прежде всего фактурную выразительность гравюрного материала, подвергая доску

разнообразной и тонкой обработке различными, в том числе и необычными для этой

техники, инструментами. Он добивался сочетания графической остроты с чисто

живописным богатством оттенков и характерной для него осязательностью образов.

Напряженные, насыщенно-черные гравюры сочетают эту изысканность фактуры с

гротескностью плоскостного и экспрессивно упрощенного, по-детски смелого рисунка.

К старшим в ОСТе, к поколению учителей,' принадлежал и Николай Николаевич Купреянов

(1894—1933).

52

Начинавший когда-то в станковой и в книжной графике с ксилографии, он к концу 20-х

годов решительно переходит к свободному рисунку. Активный сотрудник сатирических

журналов, он смело перенес приемы карикатуры в свои первые

детские книжки. Для гротескной сатирической фантастики

Маяковского («Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который

тонкий», 1925) этот язвительный графический язык журнала

«Красный перец» оказался вдолне органичным. Он позволял

свободно материализовать любые гиперболы поэта, не казавшиеся в

таком ироническом изображении грубой натяжкой. Единством

почерка детской сказки и журнальной карикатуры подчеркивалось и

единство задачи и сатирической цели.

Но уже через несколько лет художник отходит от журнальной

сатиры и в своих книжных работах выдвигает другие темы, а вместе

с ними и другие методы рисования. Появляются детские книжки о

природе и о животных, отчасти познавательные, но по

преимуществу лирические. В лаконичных пейзажных обложках в

одну-две краски проявляется свойственная художнику точность

глаза, умение строго отбирать впечатления и способность

поэтически преобразовать наблюдаемый им мир природы в

стройный и лаконичный образ. Как никому другому, Купреянову

была присуща живая образность и композиционная цельность

восприятия натуры даже в самом беглом наброске.

Непосредственность, живую подвижность этих острых рисунков

подчеркивают и набросанные по ним «небрежным» и быстрым

почерком заголовки, асимметричные, часто с переносами, не

построенные, но очень плотно и точно ритмически объединенные с

изображением.

Наряду с детскими Купреянов иллюстрировал в начале 30-х годов

также книги для взрослых и юношескую литературу самого разного

характера. Подвижный и смелый рисунок пером, отточенный в его

натурных штудиях и беглых дневниковых зарисовках, всегда точен,

ритмически красив по самому движению линии. Перо в его руках не

только передает пространство и форму, но и разнообразной

штриховкой намечает световоздушную среду. При всей свободе

рисунка эти иллюстрации очень композиционно законченны. В то

же время они лишены излишних, дробящих впечатление

подробностей и потому схватываются взглядом быстро и цельно.

Графиче-

екая интонация Купреянова очень подвижна; он легко, почти не

изменяя манеры рисунка, переходит от иронии к драматизму в

иллюстрациях к рассказам Н. Лескова (1931), передает

романтический строй романа Ф. Купера «Лев святого Марка»

(1930).

И так же как в детских книжках, художник создавал всегда не просто цикл рисунков, но и

целостный ансамбль книги. С иллюстрациями тесно связаны у него выразительные

динамичные копозиции переплетов и суперобложек. Они продолжаются в сюжетных

форзацах таких книг, как «Разгром» А. Фадеева или «Черниговский полк ждет» Ю.

Тынянова (обе—1932 г.). Характерная вообще для форзаца декоративно уплощенная,

растекающаяся за края листа композиция позволяет развернуть широкую панораму

основного действия книги. В первом случае это бескрайняя гористая тайга, где по

извилистому хребту пробирается почти затерянный в ней отряд Левинсона. Во втором —

энергично и дружно, но без правильного военного строя наступающая масса восставших

солдат.

Свободную подвижность быстрого рисунка пером целенаправленно культивировали

художники, объединившиеся в группу, названную по числу участников первой ее выставки

(1929) группой «13». На выставке они показали главным образом станковые рисунки. Но

вскоре основные мастера этой группы определяются как преимущественно книжники,

иллюстраторы. Кажется, что они — В. Милашевский, Н. Кузьмин, Т. Маврина, Д. Да-ран и

другие — иллюстрировали книгу, не отрываясь от чтения и боясь отвлечь читателя от текста

разглядыванием нарисованных подробностей. Очерк фигуры, контур лица, намек на дерево

— дальше, дальше! Художник мгновенно откликается на мелькнувший в книге эпизод, и

рисунок как бы растворяется в тексте.

С этим быстрым рисунком в книгу входит воздух, и сама она как будто становится

подвижнее, легче. Иллюстрации не обособляются от текста, остаются, как в 20-е годы,

неотъемлемой частью книги. Они привносят в нее свою подвижность и получают взамен ту

пространственную среду, в которой такая графика только и может полноценно

существовать. Недаром так гаснут эти воздушные наброски на выставке, вне своего места в

книге. Их художественный смысл не сводится к новизне одной только графической манеры.

В иллюстрациях группы

54

55

«13» складывалась новая внутренняя установка, особое отношение иллюстрации к тексту,

незнакомое старой книге, культивировался иной характер чтения, ориентированный на

мгновенное и очень личное переживание книги читателем.

В начале 1934 года вышла в свет фундаментальная работа Николая Васильевича Кузьмина

(род. 1890) — подробно иллюстрированный им юбилейный (к столетию первого издания)

том «Евгения Онегина». Но как раз дух юбилейной солидности не был ощутим в этой

нарушающей сложившиеся традиции дерзкой книге. В

иллюстраций. Сам Пушкин с его иронией и грустью, воспоминаниями и размышлениями

стал с первых страниц об руку с Онегиным и, оттеснив его, оказался главным героем книги.

Рядом с пушкинской строфой беглый штрих этих рисунков, уже привычный художнику,

живо напоминал непрофессиональные, но острые наброски поэта на

полях его черновиков. Критика считала, что Кузьмин

иллюстрировал «Онегина» в манере пушкинского рисунка. Сам

художник уточнял, что он рисовал не в «манере», а в темпе

рисунков Пушкина, которые он высоко ценит (и которым посвятил

позднее специальную статью.)

Это понятие «темп рисунка», ставшее ключевым для

Н. Кузьмин. Иллюстрация.

А. Пушкин. Евгений Онегин. 1934.

ней почти полтораста рисунков, но книга не кажется

перегруженной, а напротив — очень легкой, воздушной.

Прозрачные быстрые наброски пером помещены на широких полях,

иногда — между строф или на отдельных страницах. Лишь фронтисписы глав, столь же

беглые, нарядно подцвечены акварелью. И в этом быстром рисовании по-новому схвачен

строй романа, его легкое течение, свободная композиция и живой ритм.

«Небрежный» Кузьмин оказался при внимательном взгляде очень тонким читателем. Он

иллюстрировал не сюжет, а дух «Онегина», уверенно передавал в рисунке саму легкость

пушкинской речи, ее ироничность, подвижность, озорной блеск. Он подчеркнул постоянное

присутствие в романе самого автора, выделил автобиографическое, лирическое начало,

отчасти даже в ущерб сюжетному, «оперному» его прочтению, обычному для прежних

В. Милашевский. Иллюстрация.

Л. Аргутинская. Страница большой книги. 1932.

5в

57

художников группы «13», было введено в их обиход Владимиром Алексеевичем

Милашевским (1893—1976). Быстрый темп, родственный темпу чтения, важнее точности

прорисовки, важнее смело опускаемых деталей. «Пусть перо, обмокнутое в тушь, «резвится»

на бумаге, как счастливая молодая девушка в танце, пусть оно острит, улыбается,

иронизирует, словом — пусть оно «живет», не оглядываясь, не озираясь на авторитеты, и не

боится ошибок» *, — писал Милашевский.

Так были выполнены его иллюстрации к «Пиквикско-му клубу» Диккенса (1933)—живые,

бойкие иллюстрации-карикатуры, как-то не очень почтительные к персонажам

классического романа, но верные его насмешливому духу. «Именно так, «единым вздохом»,

не отходя от листа, пока рисунок не сделан весь целиком, иначе если сделать перерыв, то

пропадает «темп исполнения» 2, по словам самого художника.

Наряду с художественной литературой эти художники охотно и много иллюстрировали

популярные тогда книги очерков, писательских путевых дневников этнографического и

производственно-социального характера. И сами эти рисунки, например иллюстрации

Милашев-ского к очеркам Л. Аргутинской «Страница большой книги» (1932) или к «Кара-

Бугазу» К. Паустовского (1934), напоминают беглые, на ходу сделанные наброски сцен,

пейзажей, характерных человеческих лиц из путевого блокнота художника. Иные из них

даже брошены на лист как то-вкось (для непринужденности и еще большей динамики), так

что -вертикаль рисунка не совпадает с осью страницы и идет из угла в угол, по диагонали.

При этом художник не стремится вовсе иллюстрировать сюжет повествования, он строит в

иллюстрациях как бы свой собственный параллельный ряд впечатлений и бытовых

зарисовок — праздник, многолюдный восточный базар, железнодорожная платформа.

Так же легко, быстро и свободно иллюстрировала в эти годы книги К. Паустовского и

Татьяна Алексеевна Маврина (род. 1902). Но подвижный штрих ее рисунков получал в то же

время какую-то узорчатую красоту, ложился на бумагу своеобразным орнаментом.

'Милашевский В. А. Записки на обороте рисунков.— Творчество, 1980, № И, с, 17. 2 Т а м

же, с. 15

58

С художественными принципами группы «13» сближаются и работы

нескольких не входивших в нее художников. Таков Владимир

Георгиевич Бехтеев (1878— 1971), охотно иллюстрировавший

зарубежную классику легкими и очень темпераментными рисунками

пером или столь же беглыми акварелями, черными и цветными. Его

привлекали романтические эффекты, которые он извлекал не только

из собственно романтической литературы («Жан Сбогар», Ш. Нодье,

1934), но и из античного романа Лонга «Дафнис и Хлоя» (1935) или

даже из романов Бальзака.

Подобный же романтический пафос, воплощенный в нервном и

быстром наброске пером и кистью, культивировал Михаил

Ксенофонтович Соколов (1886—1948), иллюстрировавший

«Орлеанскую девственницу» Вольтера (1935).

Живые и острые иллюстрации пером создает в начале 30-х годов

наряду с гравированными также А. И. Кравченко: «Шагреневая

кожа» Бальзака, «Вертер» Гёте (обе— 1932 г.). Он сохраняет и в них

романтическую экспрессию своих гравюр.

Расцвет «быстрой» графики, воплощавшей живую динамику

времени, был, таким образом, характерен для начала 30-х годов и

захватил довольно широкий круг очень разных по своим творческим

истокам художников. Тем не менее ее распространение вовсе не

было всеобщим. Если век конструктивистского монтажа и

«производственной» детской книжки был уже на исходе, то книжная

гравюра, пусть несколько потесненная свободным рисунком,

продолжала развиваться. Она даже получила новые «подкрепления».

Целый ряд учеников Фаворского к началу 30-х годов заканчивают

художественное образование и приносит свои работы в

издательства.

Для самого Фаворского это были годы выхода из обычного круга

возвышенных и отдаленных во времени образов, время попыток

воплотить в чеканной технике гравюры волнения и страсти

окружающего современного мира.

Первым опытом такого рода была его работа над посвященной

гражданской войне повестью С. Спасского «Новогодняя ночь»

(1931). При всех достоинствах в иллюстрациях этой книги все-таки

чувствуется какое-то противоречие между конкретностью

прозаически быто-

59

вых подробностей, лишенных античной пластики жестов, и возвышенно-строгим,

лаконичным языком гравюры. Видимо, понимая это, Фаворский следующую свою

современную книжку — повесть В. Иванова «Бронепоезд 14-69» (1931) —выполняет в

технике свободного рисунка пером и кистью (к чему он прибегал крайне редко). Правда,

цинковые клише этих очень экспрессивных рисунков автор проработал граверным резцом,

превратил в так называемый «автоцинк».

В. Фаворский. Заставка.

Б. Пильняк. Рассказы. 1932.

выделяющий в какой-то почти отдельный и значительный образ взгляд героини.

Обнаженная женская фигура с петухом в сцене деревенского колдовства, грузноватая и

совсем уже не классическая, с тяжело свисающей грудью, но поражающая необычайным для

строгой стилистики Фаворского ощущением пластической жизни живого тела. Она

разделена резкой линией на черную и белую половины. И у этих двух частей какая-то разная

лепка формы, будто разный заряд и знак пластического напряжения. Борение белого и

черного, как бы двух стихийных сил, противостоящих друг другу, но и сообща строящих

И1Д*Ти1СТЮ

• 1Д1РАЦИ»

В. Фаворский. Обложка.

А. Кудрейко. Гравюры и марш. 1930.

В 1932 году вышел сборник рассказов Б. Пильняка с гравюрами

Фаворского, резко непохожими на все, что он гравировал прежде.

Вместо почти металлического блеска чеканящей форму штриховки

— тяжелые, нерасчле-ненные пятна черного цвета. Вместо

суховатой точеной формы — упругие, плавно очерченные силуэты.

Но в черноту силуэтов резко вторгается так же упруго очерченный

белый цвет. Не свет, вырывающий из тени выпуклости формы, но

как бы самостоятельная и контрастная черной белая форма.

Классически строгий, как на медали, силуэт женского лица — и

острый белый овал на нем,

60

целое, — таков ключ, подобранный художником к разорванной и

резко контрастной, экспрессионистической стилистике Пильняка.

Впрочем, творческие поиски Фаворского в эти годы далеко не

сводились к разрешению в гравюре современной темы. Он

добивается необычной для его прежних гравюр строгой

конкретности изображения в иллюстрациях к «Рассказам о

животных»Л.Толстого (1929); зримо воплощает дух ушедшей эпохи

в гравюрах к историческому роману (Г. Шторм. «Труды и дни

Михаила Ломоносова», 1932); воссоздает мир возвышенных

аллегорий молодого Данте («Vita nova», 1933); наконец, в его

холодновато-классичную графику отчетливо входят прозрачно-

лирические ноты — «Жень-шень» М. Пришвина (1933).

Расширяют выразительные и повествовательные воз-

61

можности этой техники и другие мастера гравюры. Рядом со своим

учителем Фаворским ищет драматические и порой грубоватые

черты и ритмы современного быта Андрей Дмитриевич Гончаров

(1903—1979) в иллюстрациях к рассказам В. Иванова («Дикие

люди», 1933). И он же создает отточенные, полные озорного

гротеска и сочной пластики гравюры к классическому английскому

роману Т. Смоллета «Приключения Перигрина Пикля» (1934).

То романтическое начало, которое мы уже отмечали в «Манон Леско» Конашевича, у

Бехтеева и М. Соколова, ярко проявилось в цветных гравюрах ленинградца Геннадия

Дмитриевича Епифанова (род. 1900) к Сервантесу, лишенных даже намека на сочный

бытовой фон его «Назидательных новелл» (1933), целиком отданных экзотическим и

пряным краскам цыганской Испании.

Очень своеобразным явлением в гравюре середины 30-х годов были лаконичные, почти по-

плакатному броские и угловато-гротескные иллюстрации Владимира Ивановича

Козлинского (1891 —1967) к «Трем толстякам» Ю. Олеши и к произведениям А. Грина

(1934). Совсем лишенные характерной для тогдашней гравюры юве-лирности, они странным

образом предвосхищают некоторые черты графики другого времени и еще далекого

поколения художников 1960-х годов.

В. Козлинский. Иллюстрация.

Ю. Олеша. Три толстяка. 1934.

Интересной попыткой расширения возможностей гравюры на дереве были цветные

иллюстрации Н. Писка-рева к «Анне Карениной» Л. Толстого. Предназначенные для

зарубежного читателя, они уточняли его представление о бытовой среде романа, о русском

пейзаже. При этом второстепенные мотивы, фон — решены в легких голубоватых или

золотистых красках, а главные фигуры нередко выделены тяжелой черной. И каждый цвет в

гравюре как бы ведет свою особую «партию», не сливаясь с другими. Гравюры Пискарева

красивы какой-то элегантной, несколько холодноватой красотой.

62

Теория и практика повествовательной иллюстрации. Воздействие театра и кино. Д

Литография в книге и черная акварель. * Декоративное оформление книги

Еще более резкий перелом в развитии книжного искусства происходит в середине 30-х

годов. Художников нового поколения не устраивает танцующая

легкость беглых графических заметок на полях. Они

останавливаются, чтобы увидеть прочитанную сцену во всех

подробностях, героя — во всей конкретности его облика и

характера. Они хотят как бы непосредственно войти в тот мир, о

котором повествует книга, встретиться с его героями лицом к лицу и

как можно точнее воссоздать их реальную среду. Для этого они

вводят в книгу характерные приемы станковой графики или даже

живописи.

Иллюстраторы по преимуществу, эти художники свято верят в

правду литературного повествования, в то, что все рассказанное вот

так и было (или могло быть) на самом деле. И это ощущение

подлинности изображаемых событий стремятся передать зрителю.

Поэтому их внимание привлечено не к конструктивной слаженности

книги, не к темпу движения по тексту и его стилевым литературным

особенностям. Они смотрят как бы сквозь текст, ищут за ним

жизненную реальность, воплощаемую писателем.

Повествовательное начало, усиливающееся в это время и в

живописи, торжествует в больших иллюстрационных циклах 30—

40-х годов.

Задачи построения самой книги как художественно решенного

предмета, ее украшения в соответствии со стилем и характером

текста отходят на второй план и даже передаются другим

художникам (их стали называть «оформителями книги»). В этой

роли выступали талантливые мастера книжного искусства, мастера

орнамента и рисованного шрифта. Но на их работу смотрели все-

64

таки как на второстепенную, вспомогательную. Основное же место

отводилось иллюстрациям.

Та органическая целостность художественного решения книги,

которой добивались крупнейшие мастера 20-х годов, уже не кажется

теперь столь необходимой. Ее легко приносят в жертву новым

возможностям развернутого изобразительного рассказа. И

одновременно в оформлении усиливаются декоративные и

стилизаторские черты. Подобно архитектуре, вернувшейся в

середине 30-х годов к колоннам и фризам, и «книжная архитектура»

охотно надевает в эти годы старый, классический наряд, особенно

если речь идет об издании литературных памятников отдаленного

прошлого. Снова, как во времена «Мира искусства», книга все

богаче украшается орнаментами, обычно — варьирующими мотивы

соответствующей страны и эпохи, а то и буквально повторяющими

их. Художники рисуют шрифты титульных листов и переплетов, старательно подражая

классическим образцам (нередко— наборным). Классичнее становится и сама композиция

переплета и титула, торжественная симметрия вытесняет динамичную асимметрию.

Наконец, в заставках и концовках, в рисунках переплетов и форзацев охотно допускается то,

чего уже не прощают «настоящей» иллюстрации,— декоративная стилизация изображения,

использование исторических образцов, будь то греческая вазопись в изданиях античных

авторов или восточная миниатюра для средневековой персидской поэзии.

В то же время иллюстрация заметно обособляется внутри книги и стилистически, потому

что она решает теперь совсем другие задачи, чем все «оформление», и композиционно. Она

занимает нередко целый лист как, отдельная «картинка», и может печататься на вклейках

другой бумаги. Последнее было связано с необходимостью точнее воспроизвести сложный,

светотеневой рисунок, все более вытесняющий теперь контрастную штриховую

иллюстрацию. Такое рисование тоном с его плавными переходами или даже живописным

цветом начинает казаться почти обязательным условием художественной полноты

изображения, условием реализма, как его стали в это время понимать. «Тогда требовалось

непременно, чтобы все изображаемое было в «среде», в пространстве. Рисунков, где дети,

животные и проч. изображены на белой странице без окружения, без «среды» (пейзаж,

комната со стенами и обстановкой), таких ри-

65 5 Ю. Герчук

сунков в издательстве просто не принимали», — вспоминал впоследствии В. Конашевич 1.

Таким образом, новое направление утверждало себя очень решительно. Отождествленное с

реализмом, оно оказалось неуживчивым, не довольствовалось ролью лишь одного из

возможных методов иллюстрирования книги. Началась несправедливо резкая, порой прямо

грубая критика ведущих мастеров и направлений 20-х и начала 30-х годов. Отвергались

детские книжки В. Лебедева и В. Конашевича. Книжную гравюру обвиняли в том, что ее

язык «слишком условен, слишком формален, слишком обращает на себя внимание» 2, и

даже в том, что будто бы «эта техника давала возможность художнику скрыть свою

беспомощность» 3. Осуждается и подвижная незаконченность рисунков группы «13».

Не случайно в гравюре конца 30-х и 40-х годов тоже усиливается повествовательность и

стремление к подробному светотеневому изображению. В то же время многие художники,

охотно рисовавшие пером, переходят к особенно популярной в 40-е годы черной акварели

(Кукры-никсы и А. Каневский). Другие же, продолжая работать пером, заметно теряют темп

рисунка, «замедляют» его и наполняют иллюстрацию повествовательными подробностями

(Н. Кузьмин).

У повествовательной иллюстрации конца 30-х годов, претендовавшей на монопольное

господство в книге, появилась и своя теория. Критика этого времени была озабочена прежде

всего социально-воспитательными задачами и стремилась вовлечь в сферу художественного

воздействия возможно более широкие круги читателей. Отсюда вытекало просветительское

требование прямого воплощения мысли и конкретной передачи изображаемой художником

действительности. С ее точки зрения, иллюстрация должна была главным образом

разъяснять читателю книгу, истолковывать ее, и при этом (как нередко делала и сама

критика) подправлять ее, предлагая собственные, более

«правильные» объяснения и оценки изображаемой жизни. «Книжная

иллюстрация глав-

нейшим назначением своим имеет истолкование показом.

Истолковать героев произведения, раскрыть показом их социальный

тип, иной раз даже независимо от намерений автора, истолковать в

конкретных образах все произведение в целом, раскрыть его смысл

и социальную природу, истолковать и те замыслы автора, которые

остались в произведении по тем или иным причинам в смутном,

латентном состоянии, — вот важнейшая основная задача книжной

иллюстрации. Хорошая иллюстрация не только конкретизирует

образы, она, определяя их природу, тем самым комментирует

произведение. Иллюстратор книги — не только ее первый читатель,

но и первый ее толкователь и критик» 4.

Итак, теоретика (а в этой роли выступает здесь, кстати сказать, тоже

художник) интересует не своеобразный и всегда более или менее

субъективный мир литературного произведения, но лишь сама

реальная действительность, в нем отразившаяся. Писателя же, по

замечанию одного из современных исследователей, «рассматривали

как авторитетного свидетеля или летописца» 2. Однако его

показания могли придирчиво проверяться, и в них иллюстратору

предписывалось вносить свои уточнения и расставлять отчетливые

социальные акценты.

Конечно, если бы столь пренебрежительная по отношению к

личности писателя и к художественным особенностям литературы

программа буквально осуществлялась художниками, их

иллюстрации оказались бы весьма далекими от искусства. Но дело

на практике обстояло гораздо сложнее, и лучшие иллюстрационные

циклы 30-х годов далеко не сводятся к просветительски-

социологическому комментированию литературы.

Для целой группы ленинградских иллюстраторов середины 30-х

годов было характерно обращение к литографии. Эта техника

оказалась достаточно свободной для сохранения живого

графического почерка художника. Она была близка к карандашному

рисунку и в то же время сохраняла дисциплинирующую строгость

работы непосредственно «в материале» — на камне. Изобрази-

1 Конашевич В. М. О себе и о своем деле. М., 1968, с. 244.

2 Вышеславцев Н. Книжная иллюстрация. — Искусство,

1936, № 2, с. 106.

3 Бассехес А. И. Искусство книги. Иллюстрации к художе

ственной литературе за 5 лет.— Советское искусство, 1936, 5 июня.

66

1 Вышеславцев Н. Книжная иллюстрация. —Искусство, 1936, № 2, с. 95.

2 Поспелов Г. Г. Еще о периодизации советского искусст ва.— Советское

искусствознание 76, вып. 2, с. 33.

67 5*

тельно-иовествовательные возможности литографии, ставшие тогда столь важными, были

достаточно широки. Определенные технические трудности, созданные совмещением в

одной книге литографской и типографской печати, были успешно преодолены, так что в

книгу включались не репродукции, неизбежно искажающие оригинал, а подлинные

литографские оттиски.

К. Рудаков. Иллюстрация.

Г. Мопассан. Милый друг. 1935.

Для Константина Ивановича Рудакова (1891 —1949), иллюстрировавшего в эти годы

романы Э. Золя и произведения Г. Мопассана, литографская техника имела, по-видимому,

еще одно важное значение. Она позволяла ему без нажима, без прямой стилизации

приблизиться к стилю французской графики XIX века, освоить как живое наследие, несущее

в себе не одни внешние черты, но и самый дух изображаемой им страны и эпохи,

литографии французских художников Гаварни и Стейнлена. Ни-

когда не бывавший во Франции, Рудаков был тонко чувствителен к этому духу.

Рудаков прекрасно владел литографской техникой, его рисунок на

камне был уверенным и точным и в то же время свободным, мягко

живописным. Он умело пользовался сочными контрастами

глубокого черного тона с серебристой зернистостью воздушно-

легкого штриха. Неглубокое пространство его листов обычно

плотно заполнено фигурами, персонажи приближены к переднему

плану, к зрителю. Рудаков заметно тяготел к иллюстрациям

портретного характера, тщательно выявлял социальную и

национальную типичность своих героев. Жесты их всегда

характерны, они найдены и отточены художником, быть может, и

слегка подчеркнуты, как в точной театральной мизансцене. Не

впадая в карикатурность, Рудаков заметно усиливает критические

ноты иллюстрируемых им произведений.

Во многом близким путем идет и иллюстратор сатирического

«Острова пингвинов» А. Франса (1938) Николай Эрнестович Радлов

(1889—1942). Его двухцветные литографии (напечатанные на

отдельных вклейках) проникнуты иронией. Радлов свободно

пользуется преувеличениями, обычными для сатирической графики

(стоит сказать, что он был не только иллюстратором, но и

известным карикатуристом). Пожалуй, и в его мизансценах, и

открытых жестах тоже есть дух театральности, но уже не

драматического, а скорее водевильного характера. Свою

ироническую интонацию Радлов вносит и в исторический роман

«Радищев» О. Форш (1939).

Заметна подобная сценическая отточенность жеста-и в литографиях

Н. Тырсы, также обратившегося в 30-е годы к иллюстрированию

книги для взрослых: «Пиковая дама» Пушкина (1936), «Анна

Каренина» Л. Толстого (1939).

Такое влияние театра (а также, как мы увидим далее, и кино) на

иллюстрацию зрелищных искусств не было, конечно, случайным. В

них видели образец конкретности и наглядности в передаче

литературного сюжета. «От художника-иллюстратора требуется

умение с абсолютной правдивостью и естественностью и с

максимальной художественной силой сыграть роль каждого из

своих героев, требуется подлинное мастерство, не меньшее, чем от

одаренного актера. И чем лучше он это сумеет сделать, тем ближе

он будет к Станиславскому и

68

69

Качалову» —так писал несколько позже (уже в 50-х годах) один из критиков4.

Открыто театральное поведение, широкий сценический жест, активная мимика свойственны

и полнокровным, эпически цельным характерам героев в иллюстрациях Евгения

Адольфовича Кибрика (1906—1978) к «Кола Брюньону» Р. Роллана (1934—1936) и

«Легенде об Уленшпигеле» Ш. де Костера (1937-1938). Художник даже прямо использовал в

качестве натурщиков профессиональных актеров и рисовал их не в статических позах, а в

движении, в действии: «Я рисую фигуру Тиля, поющего песню гёзов для одной из концовок.

Позирует мне совсем юный Павлуша Кадочников... На столе табуретка, на ней валик от

дивана, все это должно было изображать лафет пушки, на нем Павлуша в ночной рубаш-

Е. Кибрик. Иллюстрация.

Р. Роллан. Кола Брюньон.

70

1 Чегодаев А. Д. Пути развития русской советской книжной графики. М,. 1955, с. 6.

ке, трикотажных кальсонах, — у них те же складки, что и на средневековых трико, —

пижамной куртке, плащ — полусброшенное с плеч одеяло. Он поет залихватскую песню из

какого-то спектакля; постепенно входя в раж, увлекаясь, он явно чувствует себя на корабле,

на пушке...» 1.

Военные годы дали новые импульсы развития героической темы в творчестве Кибрика и

привлекли его внимание к русской литературе. В 1944—1945 годах он иллюстрировал в

своей уже привычной технике двухкрасочной литографии «Тараса Бульбу». Здесь

романтизм молодого Гоголя нашел пластическое выражение прежде всего в обобщенно-

портретных монументальных образах главных героев повести.

Попытка художника продолжить национально-героическую тему в серии иллюстраций к

русским былинам (1948—1950) оказалась гораздо менее убедительной.

Гиперболизированные, далекие от реальности образы былинных богатырей явно

сопротивлялись попыткам одеть их живой плотью и поместить в

реальное пространство.

Книги Кибрика красивы и монументальны. Он любит большой

формат, дающий простор широкому жесту и естественной свободе

движений, органически присущей его героям. Смелый

крупнозернистый штрих его литографий, очень сдержанно

обогащенных цветом, хорошо лежит на плоскости разворота, точно

соотносится с белизной полей, с серебристым мерцанием наборной

полосы. Впрочем, в создании образа книги в целом у Кибрика, как и

у большинства иллюстраторов этого круга, всегда был соавтором

тот или иной художник-оформитель, который занимался

материалом, цветом и композицией переплета (с рисунком,

сделанным Кибриком), шрифтом заголовков, возможно — и

размещением иллюстраций.

Для «Кола Брюньона» и «Легенды об Уленшпигеле» таким

оформителем стал ленинградский художник Валериан Дмитриевич

Двораковский (1904—1979)—мастер книжной композиции —

классически-строгой и торжественной, но притом разнообразной и

изобретательной. Двораковский виртуозно рисовал шрифт, ставший

в его руках одним из главных средств графической выра-

1 К и б р и к Е. А. Работа и мысли художника. At, 1984, с. 100. 71

зительности. (Использования на переплетах и титульных листах шрифта наборного в это

время избегают: он кажется в качестве оформительского средства слишком механичным и

скучным.) Рисованный шрифт дополняется сдержанным, но пластичным и всегда

оригинальным, не просто срисованным с подходящих образцов орнаментом. И наконец, что

и делало Двораковского прекрасным соавтором для таких иллюстраторов, как Кибрик,

Тырса, Рудаков, он очень тонко объединял свое декоративное оформление с

изобразительной графикой этих художников, находил близкие ей ритмы и пластику в

неизобразительных элементах книги. «Тараса Бульбу» уже в Москве делал с Кибриком С.

Телннгатер, одевал его в небеленый холст переплета, скупо украшал двухцветным

орнаментом, похожим на узоры украинских глиняных крынок и стилизованным старинным

шрифтом. К этому времени художник уже далеко ушел от своих чисто типографских

методов и вкусов 20-х годов и широко применял декоративный тип оформления книги.

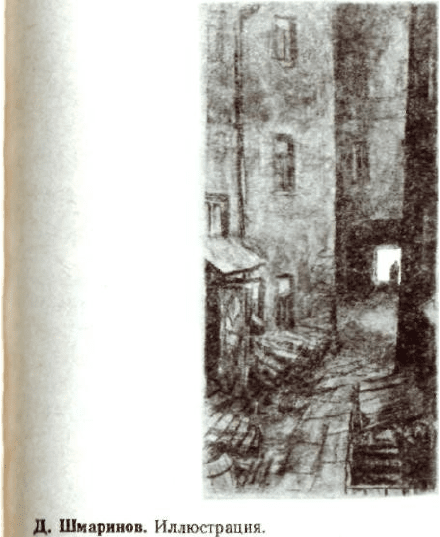

В отличие от ленинградцев московские иллюстраторы этих лет рисовали обычно кистью,

иногда углем. Одним из ведущих и, пожалуй, наиболее характерным иллюстратором 30-х

годов стал Дементий Алексеевич Шмаринов (род. 1907). Он обращался главным образом к

русской классике, а также к историческому роману и создавал обширные серии рисунков в

характерной для него сложной технике, сочетающей рисунок черной акварелью и углем.

Такая техника была выбрана не случайно. Она позволяла сделать видимой как бы саму

атмосферу романа, воздух, которым дышат его герои. Персонажи больших, тщательно

проработанных рисунков Шмаринова неотделимы от среды, в которой они живут, от

пространства города, интерьера или природы. Серебристо-сероватое мерцание этой среды,

то прозрачной и легкой, то сгущающейся бархатистыми тенями,

напоминает, пожалуй, подвижное мерцание киноэкрана (особенно в

старых, еще не цветных фильмах). Связи с искусством кино могут

быть прослежены и в самой композиции шмариновских

иллюстраций, в том, как действие перетекает за край рисунка, не

замкнутого в себе, а как бы выхваченного из более обширного

целого рамкой видоискателя. Эта связь и в том, какими способами

художник вводит в свои композиции движение — иногда

параллельное плоскости

страницы, но чаще — заворачивающее вглубь или выдвигающее

фигуры из глубины к переднему плану. Ритм фигур, особенно в

нередких у художника массовых многофигурных сценах, также

подчеркивает движение и еще— длительность, неодномоментность

сцены, которую мы всегда можем представать себе развивающейся

во времени и в пространстве. Характерно и чередование рисунков

портретных, крупноплановых, со средними и общими, иногда почти

панорамно развернутыми эпизодами.

Ф. Достоевский. Преступление и наказание. 1936.

И в отличие от обобщенно вылепленных характеров Кибрика

Шмаринов тяготеет скорее к передаче определенных

психологических состояний, к изображению не только сюжетного,

но и внутреннего, эмоционального развития действия.

72

73

Все эти качества ярко проявились в обширной серии иллюстраций

Д. Шмаринова к «Преступлению и наказанию» Достоевского (1935

—1936, дополнения—1945), с их сгущенной сумрачной атмосферой

петербургских подворотен, черных лестниц и дворов-колодцев, с

тревожными контрастами ночного света и тени и напряженно-

экстатическими образами героев. А следом за этой психологической

драмой Шмаринов ставит в своем «рисованном кинематографе»

драму историческую: большой цикл рисунков к роману А. Толстого

«Петр I» (1940— 1945). В соответствии с характером книги поле

зрения художника здесь расширилось. Наряду с крупным,

портретным планом приобрели большее значение планы средние,

представляющие драматические сцены романа, и общие — с

массовыми, народными сценами. Поэтому от вертикального,

естественного в книге формата иллюстраций художник даже

перешел к горизонтальному, дающему больший простор изображаемому действию.

Монументальный том, где были вклейками помещены эти иллюстрации, приходилось

поворачивать боком, чтобы рассмотреть очередную картинку. Такая иллюстрация жила в

книге особняком, не подчиняясь ее структуре.

Иллюстрирование «Петра I», начатое перед войной, Шмаринов продолжал и в военные

годы. Естественно усилившийся тогда интерес к героико-патриотическим темам и образам

способствовал некоторому перемещению внимания с индивидуальных, психологически-

драматических моментов повествования на более общие — эпические.

Еще активнее выступает эпическое начало в следующей, уже послевоенной,

монументальной серии рисунков Д. Шмаринова к «Войне и миру» Л. Толстого (1953—

1955). Наряду с циклом психологических портретов героев романа здесь с особенной

полнотой и размахом разрабатываются эпизоды войны, динамические массовые сцены

движущихся русских войск, отступающей французской армии.

К иллюстрации в 1930-е годы активно обращаются и Кукрыниксы (Михаил Васильевич

Куприянов, род. 1903; Порфирий Никитич Крылов, род. 1902; и Николай Александрович

Соколов, род. 1903) — своеобразный коллектив трех художников, уже известных к тому

времени своей сатирической графикой. Они и в книге начинают с образов сатирических и

гротескных, рисуя большей

74

Кукрыниксы. Иллюстрация.

А. Чехов. Хамелеон. 1941.

75