Фотиади Э.Э. (ред.) Геология и математика

Подождите немного. Документ загружается.

70

Гла

ва

11.

RлаССUфUl>ацuu

Рассмотрим

j-й

шаг

рекурентного

алгоритма.

Пусть

в

ре

зультате

логического

умножения

j

членов

С

l'

С

2'"''

C

j

из

фор

мулы

(2.4.36)

получено

выражение

F(f)

= P

t

,

V p t• V ·

..

V P

tj

'

(2.4.38)

которое

не

содержит

поглощаемых

членов

и

аргументов

под

знаком

отрицания.

Выпишем

из

формулы

(2.4.38)

конъюнк

тивный

член

С

j+l

=

Xi,

V X

i,

V

...

V

Xi

.

',

+1

(2.4.39)

И

выполним

операцию

логического

умножения

формулы

(2.4.38)

с

дизъюнкцией

(2.4.39).

Для

этого

проделаем

следующее.

1)

Из

дизъюнктивных

членов

P

t

"

P

t

, ,

...

, P

tj

формулы

(2.4.38)

образуем

три

множества

А,

В,

С:

А

=

{P~,

Р;,

...

,

Р:},

в

=

{P~",

Р;·,

...

,

p~"},

С

=

{Р

1

,

Р

2

,

•••

,

Ре},

где

а

+

Ь

+

с

= t

j,

А

n

в

=

А

n

С

=

В

n

С

=

О.

Множество

А

содержит

те

из

дизъюнктивных

членов

фор

мулы

(2.4.38),

которые

имеют

только

один

общий

аргумент

с

дизъюнкцией

(2.4.39);

множество

В

-

более

одного

общего

аргумента;

множество

С

-

ни

одного

общего

аргумента.

2)

Для

каждого

элемента

P

i

,

i = 1, 2, ... ,

С,

множества

С

из

аргументов

элементарной

дизъюнкции

C

j

+

1

(2.4.39)

сформи-

руем

элементарную

дизъюнкцию

С}+l'

содержащую

те

аргу

менты

Xh

Е

{X

i" X

i"

...

, X j

..

},

которые

не

удовлетворяют

усло-

'1+

1

вию:

существует

Р"

=

Р'

&Xh'

Р"Е

А,

(2.4.40)

такая,

что

P

i

=

Р

'

&

Р",

P

i

Е

С.

3)

Логически

умножим

каждый

элемент

Р

i

множества

С

на

соответствующую

ему

дизъюнкцию

CJ+1'

В

результате

полу

чим

ряд

элементарных

конъюнкций,

из

которых

образуем

мно

жество

D:

D = {P

g

" P

g

" . . . , P

gJ

.

4)

ИЗ

элементов

множеств

А,

В,

D

образуем

ДНФ

Fj+l(f)

= P

t

,

V Pt, V ·

..

V

Р'З+l'

(2.4.41)

§ 5.

Посmроеnuе

a-r.лассuфur.ацuЙ-nеречuс.l!eНUЙ

71

Пока

жем,

что

полученное

выражение

есть

результат

логиче

ского

умножения

формулы

F

j

(f) (2.4.38)

на

дизъюнкцию

C

j

+

1

(2.4.39),

причем

ДНФ

(2.4.41)

не

содержит

поглощенных

чле

нов

и

аргументов

под

знаком

отрицания.

Последнее

утвержде

ние

очевидно

.

ИЗ

способа

построения

множеств

А,

В,

С,

D

следует,

что

объедин

ение

множеств

А

,

В,

D

не

содержит

поглощаемых

членов.

В

результате

логического

умножения

ДНФ,

составленной

из

элементов

множества

С,

на

дизъюнкцию

C

j

+1 (2.4.39)

полу

чится

ДНФ,

содержащая

все

члены

ДНФ

(2.4.41)

и

еще

неко

торые

члены,

поглощаемые

элементами

множества

А

ввиду

ус

ловия

(2

.4.40).

ИЗ

сказанного

выше

и

очевидных

равенств

P;&C

j

+1 =

Р;,

Р;Е

А,

Р;·

&

Cj+l

=

Р;·,

Р;·

Е

В,

следует,

что

формулы

F

j

(f) & C

j

+

1

И

Рj+1

(f) (2.4.4

1)

пр

ед

став

ляют

одну

и

ту

же

функцию.

Последоват

ельн

ое

выполнение

операци

й

1), 2),

3)

и

4)

для

вс

ех

пар

F

j

(1)

(2

.4.38)

и

C

j

+

1

(2.4.39), j = 1, 2,

...

, k - 1,

поз

воляет

получить

формулу

(2.4.37).

§ 5.

О

построении

а-классификаций

-п

еречислений

1.

Напомним,

что

рассматриваемое

нами

множество

геоло

гических

объектов

А

предполагается

формально

заданным

(§

1,

п.

1).

Будем

считать

заданной

и

систему

признаков

и.

,

Относительно

выбора

U

с

формальных

позиций

можно

вьюка

зать

только

необходимые

требования:

(1)

в

U

могут

входить

только

те

признаки,

которые

яв

ляются

алгоритмически

определенными

в

А;

(2)

мерность

l

и

квазиобъем

N

n

(И)

(§

3,

п

.

2)

должны

вы

бираться

в

соответствии

с

имеющимися

экспериментальными

данными

и

реальными

вычислительными

возмо

жностями

.

Например,

если

речь

идет

об

а-классификации-перечисле

нии

нефтей

и у

нас

имеется

М

образцов

нефтей,

причем

каждый

образец

описан

с

точки

зр

ения

k

свойств

и

i-OMY

свойству

экспе

риментальная

точность

позволяет

приписать

i-й

набор

приз

наков

с

числом

признаков

т

(i),

то

необходимо

так

выбрать

l

и

n (i),

отбрасывая

некоторые

свойства

и

загрубляя

масштаб,

чтобы

было

выполнено

N

o

(

u)

<

М/10,

N

o

(И)

<

М,

гд

е

М

-

72

r

дава

11.

Rдассuфuкацuu

число

l-мерНblх

векторов,

которые

одновр

еменно

могут

нахо

диться

в

блоке

оперативной

памяти

ЭВМ

[1].

Естественно,

что

выбор

l

свойств

из

k

свойств,

k > l,

и

выбор

n (i)

с

учетом

т (i)

можно

проводить

многими

различными

способами.

Выбор

этот

должен

определяться

содержательными

соображениями.

За крайне

редким

исключением,

эти

необходимые

требования

сейчас

в

геологии

не

учитываются.

По-видимому,

это

и

являет

ся

одной

из

основных

причин

неприемлемого

состояния

клас

сификационных

построений

в

геологии

[24,

26

, 27, 28, 29, 31,

37, 41, 66].

2.

Из

определения

[А:

и]

вытекает,

что

построить

[А

:

и]

значит

перечислить

все

определяющие

символы

L

p

(CX~.,

cx

~"

.

..

l

.• •• ,

CX

PI

)

ее

классов

Ар

(§

2,

п.

3)

.

Если

известно

заранее,

что

UiO

и

З

!

А,

i

=F

j,

для

всех

. . 1 2 l

и',

и'

Е

и

(§

1,

п.

6),

то

построение

всех

L

p

(СХ

р

"

СХр,

,

•••

,

CX

Pl

)

сводится

К

перебору

всех

возможных

комбинаций

признаков

(

1 2

1) i

и

В

Ui"

U

i,

,

•••

,

Ui

l

'

Uk

С

.

случае,

когда

заранее

известны

все

связи

между

U

i

,

и

з

Е

и,

то

дело

сводится

к

перебору

таких

(

1 2

l )

U i" U i. ,

..•

,

Ui

l '

которые

допу

скаются

наложенными

связями.

Если

~e

заранее

ничего

неизвестно

о

соотношениях

между

и\

и'

Е

и,

а

именно

так

и

обстоит

дело

в

подавляющем

боль

шинстве

случаев,

то

задача

построения

[А:

и]

оказывается

неопределенноЙ.

Таким

образом,

процедура

построения

[А

:

и],

даже

если

А

и

и

заданы,

не

является,

вообще

говоря,

алгорит

мической

[1, 34, 72].

Все

определяется

теми

соотношениями

между

Ui,

и

;

Е

и,

которые

следует

заранее

принять,

исходя

из

следствий,

вытекающих

из

понятия

.А

о

множестве

А

и

из

вестных

экспериментальных

и

теоретических

фактов.

0fiHaKo

это

не

означает,

что

задание

соотношений

между

и',

и

з

с

и,

авто

матически

решает

задачу

построения

[А

:

и].

Перебор

(ut.,

ut,

,

...

,

u:

I

),

которые

допускаются

заданными

соотношениями

между

U

j

,

как

правило,

приводит

к

значительным

комбина

торным

трудностям

[30, 32, 68, 91].

Естественно

выделить

два

вопроса:

каким

пут~м

можно

получить

необходимые

сведения

о

связях

между

и\

и

з

Е

и

,

и

каким

путем

можно

пр

е

о

д ол

е

ть

трудности

комбинаторного

характера.

При

попытках

решения

первого

вопроса

следу

е

т

учитывать

реальное

состояние

теоретических

представлений

геологии,

которое

.пока

.

зывает,

что

нужные

сведения

о

соотно

шениях

между

и"

и

'

Е

и,

можно

надеяться

получить

пока

только

за

счет

формального

освоения

опыта

предшествующих

§

5.

Посmро

еnu

е

ct-1i:.l/.ассuфU1i:ацuЙ-nеречuс.ttenuЙ

73

классификационных

построений

в

А,

а

также

за

счет

экспери

ментального

подхода

к

построению

[А

:

UI.

3.

Вопрос

о

формальном

освоении

опыта

предшествую

щих

классификационных

построений

в

геологии

подробно

рассматривался

в

[24,

26,28,29,31,37,411.

Сейчас

ограничимся

только

основными

моментами.

i

R

настоящему

времени

в

геологии

почти

для

всех

множеств

объектов

исследования

уже

имеется

значительное

число

(иногда

конкурирующих

между

собой)

классификационных

построе

ний.

Вследствие

того,

что

эти

построения

проводились,

как

uравило,

без

учета

необходимых

формальных

требований

и

вне

связи

с

реальными

экспериментальными

возможностями

(на

базе

«генетического

ПОДХОДЮ»,

применить

к

ним

какие-либо

строгие

приемы

анализа

не

представляется

возможным.

Приш

лось

ограничиться

построением

упрощенных

схем

математико

логического

анализа

отдельных

«классификаций»

и

схем

сов

местного

анализа

двух

и большего

числа

«классификаций»,

относящихся

к

«одному

и

тому

же»

множеству

объектов.

4.

Упрощенная

схема

разбора

отдельных

«классификаций»

может

быть

представлена

в

следующем

анкетном

виде

23)

.

Во-первых,

фиксируется

наименование

множества

объ

е

к

тов,

на

котором

проводится

построение

(часто

оказывается,

что

различные авторы

различным

образом

именуют

одно

и

то

же

множество

объектов).

Во-вторых,

фиксируются

те

понятия, на

которые

опирается

построение,

в

частности

понятие

об

исходном

множестве

объек

тов

(часто

оказывается,

что

явных

формулировок

понятий

или

ссылок

на

существующие

формулировки

не

содержится).

В-третьих,

проводится

формальный

разбор

формулировок

понятий,

если

их

удалось

зафиксировать

(как

правило,

э

ти

формулировки

оказываются

несостоятельными:

нарушаются

или

необходимые

требования

формальной

логики

[451,

или

требование

операцион

нос

ти

[82, 86, 871).

В

-

четв

е

ртых,

проводится

восстановление

тех

систем

приз

наков,

которые

использовались

при

построении

(часто

ока

з

ы

вается,

что

используемые

признаки

являются

алгоритмически

23

)

С позиций

привед

е

нной

ниже

схемы

была

рассмотрена

клас

сифи

кация

элем

е

нтов

симметрии

Е.

С.

Ф

ед

орова

[76],

которая

ок

азалась

во

всех

смыслах

б

езу

пр

е

чной

минимизированной

а-классификацией-перечисле

нием

(§

2,

п.

2)

,

и

таблица

химически

х

элементов

Д. И.

Менделеева

(с

уче

том

системы

признаков,

использов

а

нной

самим

Д.

И.

М

енделеевы

м

[5

9]),

котор

а

я ок

а

з

алас

ь

~

-сис

т е

матиз

а

ц

ией-

п

е

р

е

Чlilслением

(§

2,

п

.

2),

п

ричем

удовл

ет

ворительного

формального

объяснения

д

л

я

выделения

ря д

ов

в

периодах

найти

не

удалось.

Глава

11.

Rлассuфu"ацuu

неопределенным,'

нельзя

выделить

однородные

наборы

и

нет

возможности

проверить

их

альтернативность).

В-пятых,

рассматривается

экспериментальный

материал,

который

был

использован

при

построении,

с

точки

зрения

его

представительности

по

различным

классам

и

внутри

классов

(как

правило,

оказывается,

что

экспериментальный

материал

явно

не

используется,

ограничиваются

приведением

«типичных»

примеров).

В-шестых,

выясняются

те

предположения

о

связи

между

при

знаками и

наборами

признаков,

которые

прин~мались

при

построении

(во

многих

случаях

эти

связи

явно

не

оговари

ваются,

их

приходится

выявлять,

прибегая

в

целях

дешифров

ки

к

построению

структурного

дерева

(§

3,

п.

1».

В-седьмых,

выясняются

цели,

во

имя

которых

проводи

лось

построение

(как

правило,

оказывается,

что

цели

построе

ния

или

вообще

не

отмечаются,

или

декларируются

в

общих

словах).

В-восьмых,

выясняются

правила,

которые

выдвигаются

для

использования

построения

в

содержательных

целях

(та

ковых

правил,

к

сожалению,

в

большинстве

случаев

не

выдви

гается).

В-девятых,

предпринимается

попытка

дать

характеристи

ку

«классификаций»

с

позиций

§ 2,

п.

2

(как

правило,

оказы

вается,

что

эти

построения

представляют

собой

субъективные

~-систематизации

или

субъективные

~-классификации,

субъек

тивные

в

том

смысле,

что

опираются

на

алгоритмически

неопре

деленные

наборы

признаков

и

субъективные

представления

о

связи

между

признаками,

которые

строятся

без

фиксации

цели);

предпринимается

попытка

выделить

однородные

наборы,

выяс

нить

пути

их

алгоритмического

определения

и

проверки

их

на

альтернативность

(часто это

не

удается

в

связи

с

«генетически

мю)

трактовками

наборов

признаков)

;

фиксируются

формаль

ные

ошибки,

которые

были

допущены

при

построении

(они,

как

правило,

стандартны

[29,75]);

обсуждаются

возможности

формализации

используемых

при

построении

понятий,

уточ

няется

смысл

предполагаемых

связей

между

признаками,

об

суждаются

вопросы

сужения

и

расширения

используемой

си

стемы

признаков.

В-десятых,

рассматривается

терминологическая

основа

(<классификацию)

(часто

число

выделенных

классов

и

число

введенных

терминов

оказывается

различным,

либо

некоторые

вы

деленные

классы

остаются

без

соответствующих

терминов,

либо

выводятся

термины,

не

связанные

с

каким-либо

выделен

ным

классом).

§

б.

Построе/{uе

ct-х:лассuфuх:ацuЙ-nереч.uсле/{uЙ

.

75

в

статье

[29]

дано

описание

этой

схемы,

сопровождаемое

геологическими

иллюстрациями,

а в

работах

[37, 41]

даны

примеры

реали

зации

этой

схемы

для

различных

множеств

гео

логических

объектов.

5.

Существо

упрощенной

схемы

совместного

разбора

двух

и

большего

числа

(<классификаций»,

связанных

«с

одним

и

тем

же)>

множеством

объектов,

можно

пояснить

так

.

Рассмотрим

две

«классификацию>

,

которые

относятся

к

одному

и

тому

же

мн

о

жеству

объектов.

Чем

они

могут

отличаться

друг

от

друга?

Прежде

всего

по

целям,

которые

преследуются

.

В

случае

раз

личных

целей

сопоставление,

вообще

говоря,

лишено

смысла,

если

не

обращать

внимания

на

возможность

сопоставления

отд

ельных

одинаковых

наборов

признаков

и

связей

между

этими

наборами

.

Если

же

«классификацию>

одинаковы

по

це

лям,

то

такое

сопоставление

представляет

большой

интерес,

так

как

может

позволить

выяснить

их

относительные

преиму

щества

и

позволит

провести

новое

более

эффективное

для

этих

целей

построение.

Формально

говоря,

две

такие

«классифика

цию>

могут

различаться

между

собой:

(1)

определениями

мно"

жества

объектов,

(2)

системами

признаков,

(3)

предположе

ниями

о

связи

между

признаками,

(4)

экспериментальным

ма

-териалом,

(5)

формальными

ошибками,

допущенными

при

по

строении.

Опираясь

на

схему,

о

которой

речь

шла

в

п.

3,

мож

но

провести

по этим

показателям

сопоставление

двух

и

боль

шего

числа

интересующих

нас

классификационных

построе

ний.

В

статьях

[28, 31]

подробно

проведен

такой

сравнитель

ный

анализ

«классификаций»

геологии

нефти

и

газа,

а в

работе

.[41]

-

структурной

геологии

.

6.

Как

показывает

опыт,

формальное

освоение

предше-

·

ствующих

геологических

«классификаций»,

связанное

с

огром

ными

затратами

времени

и

усилий,

позволяет:

(1)

убедительно

показать,

как

нельзя

осуществлять

клас

сификационные

построения

в

геологии;

(2)

дать

объективную

оценку

существующим

построениям

в

геологии;

(3)

выяснить,

какие

из

множеств

объектов

геологического

исследования

наиболее

подготовлены

к

тому,

чтобы

можно

было

пытаться

проводить

в

них

корректные

классификацион

ные

построения,

какие

наборы

признаков

можно

надеяться

пр

'

и

этом

использовать,

какие

цели

разумно

сейчас

ставить.

По-видимому,

нельзя

не

учитывать

результатов

такого

лнализа

и

в

общетеоретическом

плане.

Из

работ

[28, 31],

в

част

ности,

вытекает, что

именно

некорректность

«классификаций»

в

геологии

нефти

и

газа,

на

которую

часто

намеренно

не

обра-

76

r

.М8а

110

НАассuфU1>ацuu

щают

внимания

(и

Rоторая

имеет

свои

RОрНИ

в

неRорреRТНОСТИ

«RлассифИRаций)}

литологии,

петрографии,

СТРУRТУРНОЙ

гео

логии,

стратиграфии,

теRТОНИRИ),

привела

R

тем

теоретиче

СRИМ

трудностям,

ROTopble

ШИрОRО

известны

и

ROTopble

(что

совершенно

недопустимо)

со

временем

не

убывают

2

4).

7.

При

ЭRспериментальном

подходе

R

построению

[А:

иl

предварительно

строят

ее

TaR

называемую

детерминирован

ную

базу

[А

:

ио].

Иначе

говоря,

строят

таRУЮ

СХ-Rлассифи

Rаци~-перечисление

множества

А

по

системе

признаRОВ

ио

~

где

И',

И

?С

Ио,

считаются

независимыми

между

собой.

Пере-

бирая

все

Rомбинации

признаRОВ

{U}1'

u~

"

... ,

u~J,

полу-

1

чают

N

о

(

И)

=

П

n (i)

таRИХ

Rомбинаций

(§

3,

п.

2)

о

Rаждая

таRая

i=l

Rомбинация

будет

отвечать

Rлассу

А;

детерминированной

базы

[А:

И]О.

Пусть

А'

-

ЭRспериментально

изученное

под-

множество

множ~ства

объеRТОВ

А.

Обозначим

через

h;

число

объеRТОВ

аЕА',

ROTopble

относятся

R

Rлассу

Aj.

Если

эм-

~o

о

пиричеСRая

частота

Vj

=

N~

>

0,

то

RлассА

;

будет

ЭRспери-

~

i~

h'i

ментально

реализуемым

Rлассом.

Если

же

Vj

=

О,

то

Rласс

А;

будет

ЭRспериментально

нереализуемым

Rлассом.

Из

Rлас

сов

А;,

A~

,О

•• ,

A~

o

детерминированной

базы

[А

:

И]О

вы

чеРRиванием

ЭRспериментально

нереализуемых

Rлассов

А;

можно

получить

СОВОRУПНОСТЬ

Rлассов

А

l'

А

2'

•.

• '

А

N

(U

).

Эта

СОВОRУПНОСТЬ

Rлассов

будет

являться

эмпиричеСRОЙ

СХ-Rласси

фИRацией-перечислением

множества

объеRТОВ

А

по

системе

приз

HaRoB

И

на

ЭRспериментальной

базе

А',

RОТОРУЮ

будем

обоз

начать

через

[А

(А'):

И]о

Для

того

чтобы

получить

уверен

ность

в

справедливости

тех

следствий,

ROTopble

вытеRают

и~

[А

(А')

:

И],

в

частности

относительно

связей

между

призна-

Rами

u~

Е

И,

необходима,

разумеется,

уверенность,

что

пере

числение

всех

возможных

Rомбинаций

признаRОВ

проведен()

24

)

В

р

аботе

[62]

приводится

таблица,

где

дается

сопоставление

41

«классифик

а

цию)

г е

ологии

нефти

и

газ

а,

начиная

с

1908

и

кончая

1963

г.

История

вопроса

дана

в

книге

[5].

Из

этой

таблицы

видно,

что

практнче

ски

не

имеется

никакой

преемственности

в

таких

построениях,

с

течением

време

ни

эти

построения

во

всяком

случае

не

улучшаются:

с

каждым

годои

мы

подходим к

этим

построениям

с

более

«разнообразных

» ,

но

и

более

неопределенных

позиций.

Исходя

из

изложенного

в

сборнике

[62],

можно

полагать,

что

такого

же

рода

т

е

нд

е

нции

имеют

место

влитологии,

петро

графин,

ст

руктурной

геологии,

стратиграфии

и

тектонике.

§

б.

Построение

a.-lм.ассифи"ациЙ-nеречиСJ!eниii

77

IПравильно

25

)

и

что

экспериментальная

база

А'

является

(<пред

ставительной».

Вообще

говоря,

А'

можно

считать

(<представи

h;

тельной»,

если

эмпирические

частоты

'Vj =

~h.

незначительно

,

отличаются

от

вероятностей

с

точки

зрения

какого-либо

ста

тистического

критерия

[16].

Такая

проверка

«представитель

ностю)

А'

предполагает знание

(или

принятие

гипотезы)

мног

о

'

мерного

закона

распределения

системы

признаков

и

26).

Иног

да

приходится

довольствоваться

ориентировочным

критерием

h ·

представительности

А':

если

эмпирические

частоты

'V

j =

~~.>

, ,

>

с,

выч

и

сленные

с

помощью

А

,

оказываются

равными

тем

~мпирическим

частотам

'V

j ,

которые

вычислены

с

помощью

А

* =

А'

U

А",

где

А"

-

дополнительно

полученное

подмно

жество

экспериментально

изученных

объектов

аЕА,

то

А'

.считается

представительным

27).

Если

у

нас

отсутствуют

дока

.

зательства

представительности

А',

ТО

выводы,

вытекающие

.

IJIЗ

[А

(А')

:

и],

следует

принимать

с

большой

осторожностью:

из

того,

что

данный

класс

А;

является

экспериментально

не

реализуе

мым

на

множестве

объектов

А'

с

А,

не

следует,

что

он

ие

может

быть

реализован

на

множестве

объектов

А.

'

Ясно,

что

·

[А

(А')

:

и]

всегда

предполагают

некоторую

огра

ниченность

и

условность

выводов.

Например,

с

помощью

[А

(А')

:

и]

нельзя

непосредственно

предсказать

новые,

экспериментально

не

обнаруженные

классы

объектов,

нельзя

получить

ю~тегори

ческие

ответы

относительно

взаимосвязи

между

признаками.

8.

Заметим,

что

после

получения

[А

(А'):

и]

.

встает

за

дача

формулировки

таких

соотношений

между

и

\

,

и

)

Е

и,

KoTopыe

позволяли

бы

получить

[А

:

и]

~

[А

(А')

:

и]

(§

3,

п.

2).

Такую

задачу

будем

называть

теоретическим

освоением

[А

(А

'):

и].

.

9

~

Общий

характер

трудностей

комбинаторного

порядка,

которые

возникают

при

построении

[А

:

и],

поясним

кратким

замечанием

[91]

и

примером.

Пусть

имеется

множество

неокрашенных

кубиков

и

имеют

ся

краски:

красная,

синяя

и

белая.

Положим,

что

имеется

воз-

25)

Опыт

показывает,

что

такого

рода

ошибки

допускаются

при

клас

сификационных

построениях

в

геологии

довольно

часто

[28, 31, 41].

Z6)

Нельзя

не

согласиться

с

автором

[22]

относительно

недопустимо

сти

«определения»

законов

распределения

на

основе

экспериментальных

данных.

27)

Требование

";

>

с

связано

с

тем,

что

практически

не

удается

реализов

ат

ь

такой

ориентировочный

критерий

для

редко

встречающих

с

я

.

массов,

для

которых

";

<

с.

78

r

Аава

11.

К.ttассuфU7<:ацuu

можность

Rаждую

из

граней

RуБИRа

ОRрасить

в

RаRой-либо

один

из

трех

цветов.

Спрашивается,

СRОЛЬRО

различно

oRpa-

шенных

и

RаRИХ

именно

RуБИRОВ

можно

получить?

Нельзяли

построить

таRУЮ

процедуру

перечисления,

Rоторая

позволяла

бы

определить

число

различно

ОRрашенных

фигур

и

их

пере

чень,

Rогда

число

граней

n

~

6,

а

число

RpaCOR

т

~

3

(Rогда

перечисление

(<В

лоб»

праRтичеСRИ

выполнить

нельзя)?

Положим,

что

нам

интуитивно

ясно,

что

TaRoe

«гранит».

Будем

считать

[80],

что

«гранит»

состоит из

(<Rварцю>,

«биоти

ТЮ>,

«МУСRОВИТЮ>,

«роговой

обмаНRИ»,

«щелочного

полевого

шпатю>

и

(шлаГИОRлаза»;

кроме

того,

будем

считать,

что

для

«гранитом

выполняются

следующие

условия:

во-первых,

(<Rварцю>

не

может

быть

меньше

20%

и

больше

40%;

во-вторых,

«биотит»,

«МУСRОВИТ»

и

«роговая

обманкю>

R

сумме

не

могут

превышать

20 % ;

в-третьих,

если

отсутствует

«биотит»,

то

присутствоват&

может

либо

«МУСRОВИТ»,

либо

«роговая

обмаНRЮ>;

в-четвертых,

«щелочной

полевой

шпат»

и

«плаГИОRлаз»

в

сумме

не

могут

составлять

менее

50 %

и

более

70 % .

Положим,

что

экспериментальная

точность

по

измерению

,

компонентного

состава

«гранитов»

TaRoBa:

для

(шварца»-

·

10

%,

для

«биотитю>,

«мусковитю>

и

«роговой обмаНRИ»

-

5%

,_

для

«щелочного

полевого

шпатю> и

(шлаГИОRлазю)

- 35% ..

Б

давном

случае

система

признаRОВ

И

будет

состоять

из

шести.

однородных

альтернативных

наборов:

Иl

-

«состоять

из

р

процентов

кварцю>,

И2

-

«состоять

из

g

процентов

биотитю>.

И

З

-

«состоять

из

,.

процентов

мусковитю>,

И4

-

«состоять

из

s

процентов

роговой

обмаНRИ»,

И

5

-

«состоять

из

t

процен

тов

щелочного

пол

евого

шпата»,

ИG

-

«состоять

из

ш

процен

тов

плагиоклаза».

При

этом,

положим,

набор

признаRОВ

Ul

.

будет

представляться

в

виде

Иl

=

{u~

}

,

i = 1, 2,

...

, 11,

гдe~

например,

u~

(а')

= 1,

если

данный

«гранит»

содержит

от

20

,

до

30%

«Rварцю>.

Будем

строить

[А

:

И]

с

учетом

тех

предва

рительных

ограничений,

ROTopble

были

приняты

выше

и

ROTO-

рые

можно

записать

TaR:

20

<

р

<

40,

0 < g

+ r + s < 20,

g =

О

=ф

г

ф

О,

s =

О

или

r =

О,

s

ф

О,

50

<

t

+

ш

<

70.

(2,5.1)

(2.5.2)

(2.5.3)

(2.

5.4

)

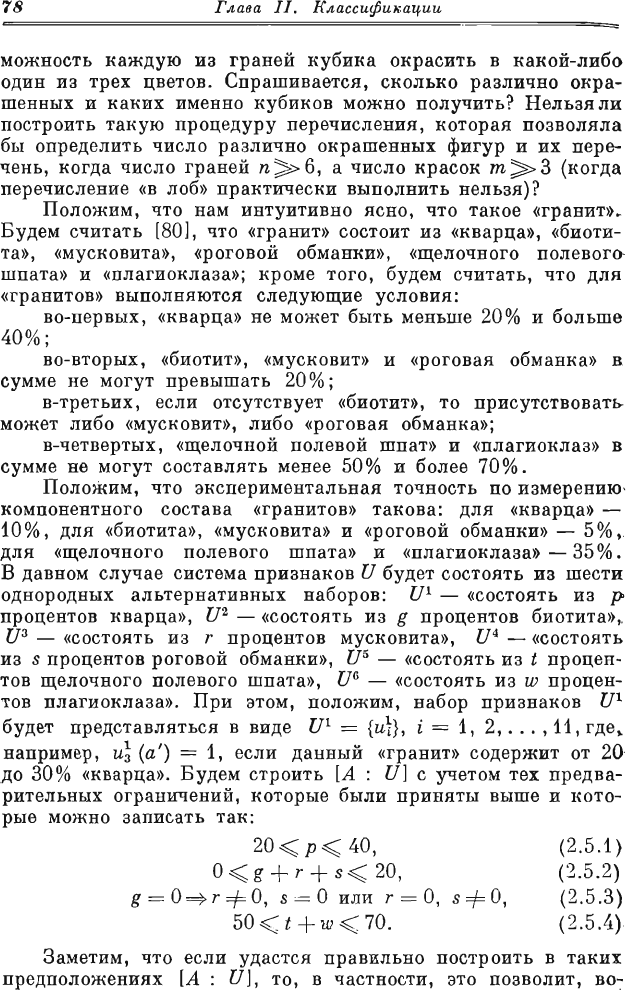

Заметим,

что

если

удастся

правильно

построить

в

таRИХ

предположениях

[А:

И],

то,

в

частности,

это

позволит,

во

...

§

б.

Посmроеnu(!

<х-классuфuкацuй-nеречuслеnuй

79

первых,

опираясь

на

конкретный

эксп

е

риментальный

мате

риал,

проверить,

отвечают

ли

выше

сформулированные

теорети

ческие

представления

о

«гранитах»

тому,

что

понимается

под

«гранитом»,

и,

во-вторых,

если

эксперим

е

нтальный

материал

подтвердит

наши

пр

ед

ставл

е

ния,

мо

жн

о

бу

де

т

пре

д

сказать,

с

каким

«гранитом»

по

составу

можно,

вообще

говоря,

встре

титься

.

Ясно,

что

определить

«граниты»

можно

только

ак

сиоматич

е

ски,

как

это

фактич

ес

ки

и

было

сд ел

ано

выше

28

).

Другое

дело,

подо

й

дет

ли

такое

определ ени

е,

можно

ли

его

основывать

только

на

компонентном

составе?

В

р

езу

льтате

экспериментальной

пров

е

рки

может

ока

заться,

что:

(1)

некоторые

«граниты»

не

находят

своего

м

ес

та

в

[А

:

и]

,

(2)

некоторые

классы

[А

:

и]

оказываются

пусты

ми,

(3)

в

некоторые

классы

[А

:

и]

попадает

и

то,

что

является

«гранитом»,

и

то,

что

не

является

«гранитом»

.

Если

имеет

место

(1),

то

это

значит,

что

наши

теоретич

ес

кие

пр

е

дставления

о

«гранитах»

неверны,

узки.

Если

имеет

место

(2),

то

они

не

вер

ны,

широки

.

Если

имеет

место

(3),

то

они

совершенно

неверны,

нельзя

ограничиваться

только

компонентным

составом.

Чтобы

решить

нашу

задачу,

оказыва

е

тся

необходимым

по

пытаться

провести

разумные

обобщения,

формально

поставить

задачу

и

поискать

подходящие

аналоги

уже

решенных

мате

матических

задач

или

найти

самостоятельное

решение

такой

обобщенной

формально

поставленной

задачи.

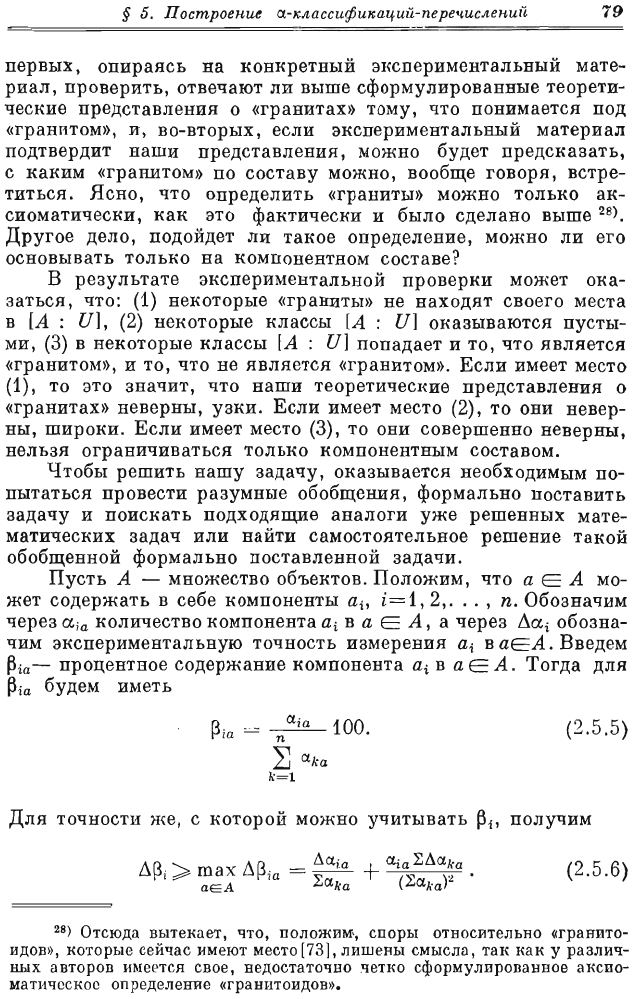

Пусть

А

-

множество

объектов

.

Положим,

что

а

Е

А

мо

жет

содержать

в

себе

компоненты

a

i,

i=1

, 2,

...

,

n.

Обозначим

чер

ез

a ia

колич

ес

тво

компонента

a i

в

а

Е

А,

а

через

~a

i

обозна

чим

экспериментальную

точность

изм

е

рения

a i

в

аЕА.

Введем

~

ia

-

процентное

содержание

компонента

a i

в

а

Е

А.

Тогда

для

~

i

a

будем

иметь

~

i

a

= n

<Xi

a 100.

~

<Xka

k= l

(2.5.5)

Для

точности

же,

с

которой

можно

учитывать

~

i'

получим

(2.5.6)

28)

Отсю

да

вытекает

,

ч

т

о,

положим

·

,

с

поры

от

носи

те

л

ьно

«гран

ит

о

идов

»

,

ко

то

ры

е

сейчас

и

м

еют

м

ес

то[73],

лишены

с

мы

сла,

та

к

как

у

р

азлич

ных

авторов

имеется

свое

,

н

едостаточн

о

чеТRО

сф

о

р

мул

и

ров

а

нное

акс

ио

м

ати

ч

еское

определение

«гра

н

ит

о

идоВ»

.