Ершов С.С. Архитектура и организация ЭВМ

Подождите немного. Документ загружается.

131

Модификация DTSS возможна только с использованием дескриптора сегмен-

та данных (альтернативное имя, псевдоним). При этом несколько смежных TSS

могут быть представлены одним дескриптором данных (псевдонимом).

Различают два варианта сегмента TSS — 16- и 32-битный. В 16-битном разме-

щается содержимое 8 регистров общего назначения (AX, BX, CX, DX, BP, SP, SI,

DI), 4 сегментных регистров (CS, SS, DS, ES), 2 регистров IP, FLAGS, системного

регистра LDT (LDTR), селектора адреса возврата («Обратная связь»), 3 пары (SS,

SP) для 3 стеков

. Три стека используются в связи с четырьмя уровнями (кольцами)

привилегий так называемой защиты памяти по привилегиям — 0, 1, 2, 3. Вообще-

то все 3 стека нужны только при обращениях к задаче нулевого уровня из уров-

ней, менее приоритетных (1, 2, 3). Для задачи первого уровня достаточно 2 стеков

(для обращений с уровней 2 и 3), а для задачи второго уровня — всего

один стек

(с уровня 3).

Имеется также системно-зависимая часть, представленная двоичной картой

разрешения ввода-вывода (ВВ), имеющей емкость 2

16

= 65 536 бит, по одному

биту для каждого однобайтного порта ВВ. Двухбайтные порты ВВ защищаются

двумя смежными битами этой карты.

В 16-битном варианте основная часть TSS занимает 44 байта (2 × 22).

В 32-битном случае в этой части TSS хранится содержимое 8 РОН (EAX, EBX,

ECX, EDX, EBP, ESP, ESI, EDI), 6 сегментных регистров (CS, SS, DS, ES, FS, GS),

2 регистров EIP, EFLAGS, 1 системного регистра (LDTR), 2-байтного указателя

«Обратной связи», 3 пар регистров для стеков (SS0, ESP0, SS1, ESP1, SS2, ESP2),

1 управляющего

регистра (CR3), 4-байтной базы для двоичной карты разрешения

ВВ.

Процедура переключения задач («выходящая» задача сменяется «входящей»

задачей) связана с изменением прежде всего содержимого системного регистра

TR. Там будет находиться потом селектор виртуального адреса TSS. Индекс из

этого селектора адресует дескриптор TSS (в GDT), сначала старый, потом — но-

вый. Под управлением старого DTSS происходит выгрузка регистрового контекста

в сегмент TSS выходящей задачи, а затем — под управлением нового DTSS — за-

грузка в регистры содержимого соответствующих элементов сегмента TSS входя-

щей задачи.

2.4.4. Синхронизация в процессоре и ЭВМ в целом

Функции системы синхронизации (тактирования):

— генерирование синхроимпульсов (СИ, ТИ, …);

— распределение синхроимпульсов (по шкафам, стойкам, рамам, платам, …);

— трансляция синхросигналов (возможно, с восстановлением формы

и ампли-

туды).

132

В старых машинах (типа ЕС ЭВМ) использовалась сложная система тактиро-

вания, включающая, например, несколько типов синхросигналов с разделением на

сдвинутые «серии» (С1, …, С4, ТИ1, …, ТИ4, …).

При этом допускалось и перекрытие тактов, т.е., например, окончание некото-

рого синхроимпульса в следующем такте и т.п.

В «классическом» варианте операционного устройства (ОиА + П

-УпрА), ко-

торым является, по сути, процессор, используется 3-фазная система тактирования

(ТИ1, ТИ2, ТИ3). В первом микротакте (ТИ1) происходит выборка микрокоманды

из МПП в РМК (регистр микрокоманд), во втором — переключается память опе-

рационного автомата, в третьем — в РАМ К формируется адрес следующей микро-

команды.

Можно организовать обход регистров в операционном автомате

, так что новые

значения с выходов КС «Y» в этом автомате сразу передаются на входы формиро-

вателя логических условий КС «Х». Тогда переключение памяти ОпА и РАМ К

можно осуществлять одновременно (по ТИ2) —

получается 2-фазная система так-

тирования.

Реально (на практике) используются даже 1-тактная синхронизация [27]. Кро-

ме базовой структуры ОпУ (S0), рассматриваются еще 11. Структура S1 и S2 —

неконвейеризованные, «с последовательным выполнением микрокоманд». S4,

S6 — двухуровневые конвейеры, S7 — трехуровневый конвейер. В конце концов,

речь идет о трех основных типах тактов: БП (безусловный переход), УПП (услов-

ный переход «по предыдущему условию»),

УПТ (условный переход «по текущему

условию»). Признак результата, который проверяется в микрокомандах типа УП,

может быть сформирован раньше («предыдущее условие») или сейчас, в текущей

микрокоманде («текущее условие»). Фактически получается всего 2 типа перехо-

да: (БП, УПП) и УПТ. Именно УПТ препятствует непрерывной работе микроко-

мандного конвейера.

В результате исходный закодированный ГМП проверяется

на предмет наличия

УПТ и модифицируется (с исключением УПТ). Возможные решения:

— введение пустых операторных вершин (конвейер получается только «техни-

ческий»);

— установка момента формирования ПР минимум за 1 или даже 2 микро-

команды до выполнения текущей микрокоманды;

— глубокое преобразование алгоритма.

2.5. Процессоры семейства i86

2.5.1. Архитектура и микроархитектура i86

Под архитектурой понимается программная

модель, например IA-32 (Intel Ar-

chitecture 32 bit), IA-64 и т.д.

133

Микроархитектура — это внутренняя реализация программной модели.

Главная задача — достижение максимальной производительности.

В конвейеризации (pipelining) возможно появление «штрафных» циклов (pen-

alty cycles).

Количество ступеней в конвейере условно определяет терминологию: простой

конвейер (Q

ступ

≤ 5), суперконвейер (5–10 ступеней), гиперконвейер (10–20 сту-

пеней).

В i486 всего 1 командный конвейер, это — скалярный процессор. В процессо-

рах типа Pentium 2 или 3 конвейера, они суперскалярные.

Повышению эффективности работы потоковых конвейеров способствуют та-

кие меры:

— переименование регистров (register renaming);

— продвижение данных (data forwarding), команда начинает выполняться (час-

тично) до готовности всех её операндов. При готовности, например, одного из

операндов команда направляется в исполнительный блок и ожидает второго опе-

ранда (например, с другого конвейера);

— предсказание переходов (branch prediction), статическое (жесткое) или ди-

намическое (основанное на предыстории, на статистике);

— исполнение по предположению (speculative execution), с некоторым риском;

— исполнение с изменением последовательности команд (out-of-order execu-

tion). Ранее использовалось только в RISC-структурах;

— использование RISC-ядра в CISC-процессорах.

Таблица

2.8

Зарубежные микропроцессоры

№ п.п. Микропроцессор Фирмы

1

i86 Intel

2

K-7, … AMD

3

Cirix NexGen, Cirix

4

Alpha DEC, Compaq

5

SPARC SUNRISE

6

PA (RISC) HP

7

Power PC IBM, HP, Motorola

2.5.2. Поколения процессоров i86 и подобных

Первое поколение — i8086 (1978 г.), i8088 (1979 г.), i8087 (сопроцессор).

i8088 имел 8-разрядную шину данных, в таком же формате работает большинство

портов ввода-вывода.

134

Режим работы — только реальный (R-). Сегментных регистров — 4 (CS, SS,

DS, ES). Ёмкость оперативной памяти — 2

20

= 1 М байт.

«Малая» конвейеризация поддерживается только буфером предвыбранных ко-

манд (FIFO). В среднем на выполнение команды расходуется 12 тактов ядра про-

цессора. Тактовая частота процессора 5/8/10 МГц. Быстродействие — на уровне

0,33 MIPS. Технология (норма)

— 3 мкм, 29 000 транзисторов.

Второе поколение — i80286, i80287. Появляется защищенный (Р-) режим ра-

боты процессора.

Объем физической оперативной памяти составляет 2

24

= 16 М байт, виртуаль-

ной памяти — до 1

Г байт = 2

30

.

Поддерживается многозадачный режим ОС.

Для выполнения команды в среднем требуется 4,5 такта.

i80286 (1982 г.) содержал 134 000 транзисторов при технологии (норме) 1,5

мкм.

Третье поколение — i80386, i80387. «Суффиксы» SX, DX означали — раз-

рядность адреса 24, 32 двоичных разряда. Условно е обозначение архитектуры: IA-

32.

Адресуемая память — 2

32

= 4 Г байт, виртуальная память: 2

46

=64Т байт. По-

следнее значение получается из расчета: 2

13

=8192 дескриптора в GDT и LDT (все-

го 2

14

). Каждый дескриптор в пределе адресует область 2

32

байт. Таким образом,

2

32

· 2

14

= 2

46

.

Почти все регистры получают расширение до 4 байт (EAX, EBX, ...). Разряд-

ности адреса и данных могут изменяться по соответствующим командам.

Поддерживается MS Windows (оболочка, затем — ОС).

При тактовой частоте процессора 40 МГц на одну команду в среднем расходу-

ется 4,5 такта.

i80386 (1985 г.) содержал 275 000 транзисторов при технологии 1,5 мкм. Под-

держивался режим виртуальных микропроцессоров i8086 (V86-режим). Странич-

ная организация памяти

в дополнение к ее сегментной организации фактически

означала «двойную» виртуальную память.

Для «игрушек» выпускался 8-разрядный процессор Sinclair ZX-Spectrum с ОЗУ

до 128 Кбайт.

i80386 DX — полностью 32-разрядный (данные и адрес), i80386 SX имел 16-

разрядные данные и 24-разрядный адрес.

Четвертое поколение — i486 DX и SX. Имелось RISC-ядро. Команды для не-

го получались трансляцией CISC-команд. На одну команду расходуется в среднем

2 такта (конвейер — более чем 2-ступенчатый). Встроенный кэш первого уровня

(L1) имеет емкость 8К или 16Кбайт. Сопроцессор (FPU) — также встроенный.

Тактовая частота 100 МГц (Intel) и 133 МГц (AMD).

i486 DX выпускался с 1989 г., содержал 1,2 млн. транзисторов при норме 1

мкм.

135

Пятое поколение — Pentium (Intel), K5 (AMD). Суперскалярная архитектура

— 2 конвейера (U и V). В каждом конвейере команда окончательно декодирова-

лась и выполнялась. Имелся буфер записи результатов (pipeline). FPU также кон-

вейеризован.

Среднее время выполнения команды — 1 такт.

Имеется блок предсказания ветвлений.

Реализовано командное расширение MMX, структура SIMD с 2, 4 или 8 ком-

плектами операндов.

Первое «подпоколение» Pentium-ов — Pentium 60 (66) МГц, 1993 г., 3,1 млн.

транзисторов, технология 0,8 мкм, питание +5 В, очень

дорогие.

Второе подпоколение — Pentium 75 (90 или 100) МГц, норма 0,6 мкм, 1994 г.

Третье подпоколение — 1995 г. 120 (133) МГц, 0,35 мкм.

Четвертое подпоколение — 1996 г., 150 (166 или 200) МГц.

Пятое подпоколение — 1997 г., 233 (266) МГц, Pentium MMX (4,5 млн. транзи-

сторов, норма 0,35 и даже 0,25 мкм).

Шестое поколение — архитектура P6 (Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Ce-

leron, Xeon).

Динамическое исполнение команд (не в порядке, указываемом программой,

out-of-order).

Команды разбиваются на микрокоманды (μ-ops).

В ядре — несколько конвейеров.

Микрокоманды выполняются беспорядочно, сборка их осуществляется в упо-

рядочивающем буфере.

Запись результатов в оперативную память и порты ввода-вывода — в коррект-

ном порядке.

Есть аппаратное переименование регистров.

Исполнение «

по предположению» в Pentium Pro дает быстродействие 0,5Т на

команду (в среднем).

Двойная независимая шина (DIB) на системной плате представлена внешней

(«фасадной») шиной FSB (Front Side Bus). Тактовой частоте этой шины 66 МГц

соответствует пропускная способность около 528 Мбайт/с. В последних моделях

тактовая частота процессорной шины 100 или даже 133 МГц.

Вторая составляющая DIB — внутренняя шина процессора, используемая для

связи с кэшем уровня L2. Её тактовая частота составляет 100% или 50% от часто-

ты ядра.

В

процессорах K6 (AMD) DIB отсутствует, зато тактовая частота шины про-

цессора составляет 133 МГц. Шина DIB появляется в K6-III.

В процессорах шестого поколения реализуются мультимедийные командные

расширения: SSE (Intel), 3DNow! (AMD). Здесь реализуется общая идея потоковой

направленности SIMD, в том числе — для плавающей запятой. Данные, прошед-

шие через поток, более не используются и в кэш не записываются (есть специаль-

ные команды записи

без кэширования).

136

Характеристики процессора Pentium Pro: выпуск с 1995 г.; технология 0,6 мкм;

150 МГц; 256 Кбайт — кэш L2; ядро — 5,5 млн. транзисторов; кэш L2 — 15,5

млн. транзисторов. Позднее: 166, 180, 200 МГц; технология 0,35 мкм; 512 Кбайт

— кэш L2.

Pentium II 1997 г.: «урезанное» ядро Pentium Pro; расширение MMX; кэш L2 —

на специальном картридже; 233, 266 и 300 МГц; технология 0,35 мкм.

Pentium II 1998 г.: 450 МГц; 0,25 мкм; внешняя частота 100 МГц; частота кэша

L2 — половина частоты ядра.

Pentium III 1999 г.: новый блок

XMM плюс новые команды из расширения SSE;

частота шины процессора — 100 и 133 МГц.

Pentium III 2000г.: 0,18 мкм; 1ГГц (нестабильно 1,13 ГГц).

На базе Pentium II выпущен «облегченный» процессор Celeron. Сначала без

кэша L2, затем с L2 (128 Кбайт). Позднее появилось командное расширение SSE.

Процессор Xeon для серверов, охватывает Pentium II и Pentium III. Имеет кэш

L2 увеличенной ёмкости. Поддерживает более, чем 2-процессорную конфигура-

цию.

Седьмое поколение. 1999 г. — Athlon (фирма AMD). Суперскалярный и су-

перконвейерный. FPU — также конвейеризованное. 2000 г. — Pentium 4 (Intel).

Кодовое название проекта Willamette. 1,4 ГГц; 0,18 мкм. 64-разрядный вариант —

Itanium (Merced). Архитектура IA-64 программно совместима с IA-32. Соответст-

вует Pentium III с расширением SSE2.

2000 г.

— процессор Crusoe (Transmeta). Аппаратно-программный комплекс.

Команды i86 превращаются в длинные слова VLIW (Very Long Instruction Word).

Ядро 64 или 128 бит. Операционные системы — Windows 9x/NT/2000, Linux. По-

требляемая мощность — от 10 до 20 мВт до 1−3 Вт.

Процессор Pentium 4 имеет повышенную тактовую частоту (принцип 2- и 4-

кратной синхронизации). Микроархитектура — NetBurst. Частота ядра 1,4–1,5

ГГц. Системная шина (шина процессора) — 100 МГц, 4 передачи за такт. Реализо-

ваны Internet MM-приложения.

2001 г.

— мобильный вариант NorthWood и серверный вариант Foster.

Другие, выпускающие процессоры, фирмы — Cyrix, VIA, IBM.

Процессор K7 Athlon, Duron — фирма AMD.

Несовместимые с i86 процессоры — фирмы DEC, Motorola, Texas Instruments,

IBM.

2.5.3. Микроархитектура процессора Pentium 4

Особенности NetBurst:

— обработка видеоинформации в реальном масштабе времени (РМВ);

— возможность редактирования видео;

— 3-мерная визуализация;

— поддержка телевидения высокой четкости;

137

— распознавание речи;

— Internet-телефония.

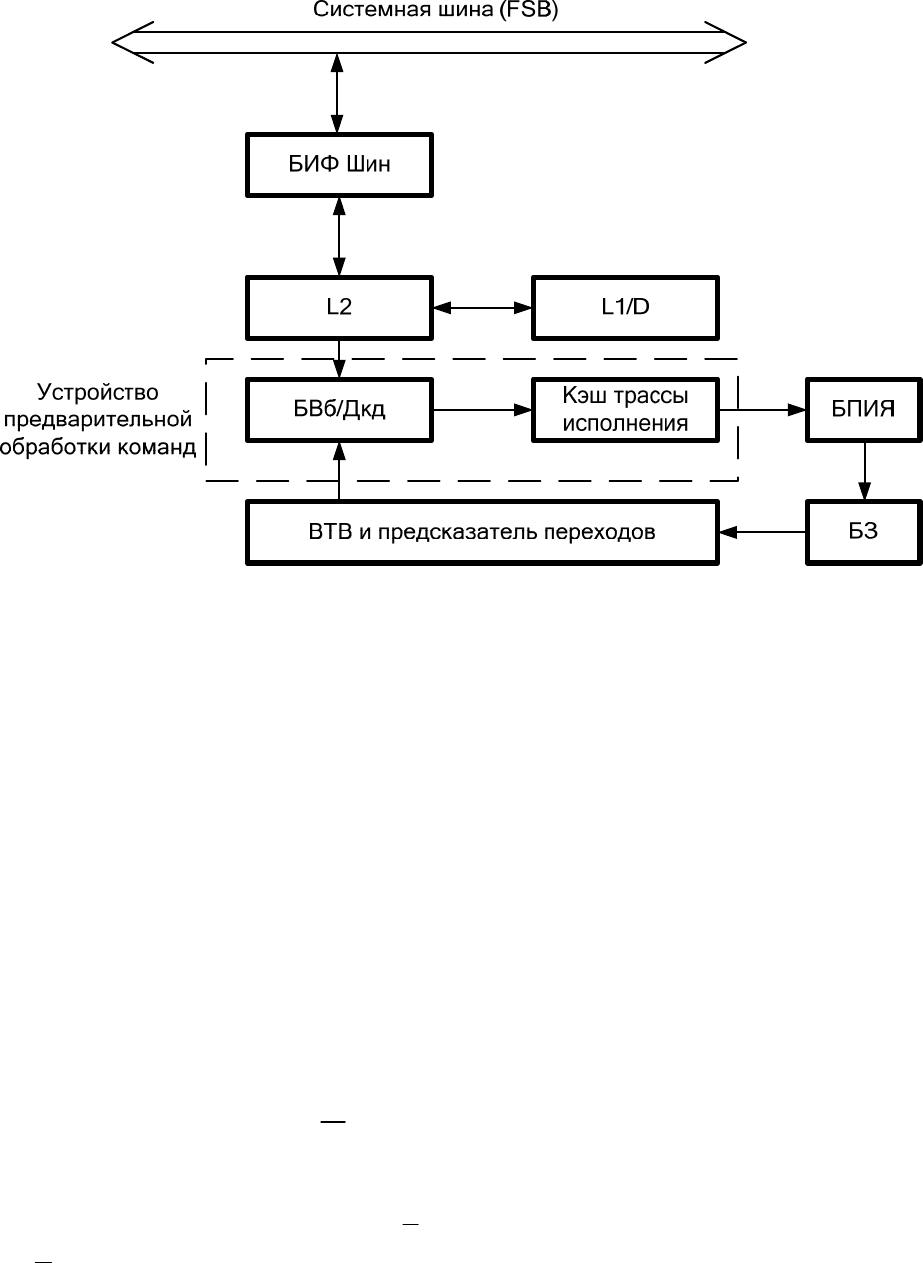

Конвейер соответствует 6-му поколению (P6), имеет 3 узла:

— устройство предварительной обработки команд — в порядке, задаваемом

программой (in order front end), результат — последовательность микрокоманд;

— исполнительное ядро, микрокоманды выполняются в порядке, удобном для

процессора (out of order execution core);

— блок упорядоченного завершения микрокоманд (in order retirement unit).

Гиперконвейерность — количество ступеней в конвейере — 20. В

суперконвейерном Р6 — 10 (12) ступеней. В Р5 — 5 ступеней (IF, D, OF, EX, S).

Тактовая частота увеличивается.

Спекулятивное исполнение команд («по предположению»). Микрокоманды

выхватываются «беспорядочным» ядром. Ветвления предсказываются (рис. 2.51).

Сокращения на рис. 2.51:

— БИФ

— блок интерфейсов;

— L2

— кэш 2-го уровня;

— L1/D

— кэш 1-го уровня для данных (data);

— БВб/Дкд

— блок выборки и декодирования команд;

— кэш трассы исполнения — фактически представляет кэш первого уровня

для команд (L1/I);

— БПИЯ — беспорядочно исполнительное ядро;

— БЗ — блок завершения;

— ВТВ — буфер таблицы адресов перехода (Branch Target Buffer), содержит

512 ячеек — адрес перехода и 4 бита предыстории (4 предшествующих ветвле-

ния).

Трасса исполнения (Execution Trace) задает последовательность микрокоманд

(«микроопераций», μ-ops).

Функции устройства предварительной

обработки команд:

— предвыборка команд;

— декодирование КОп и трансляция в микрокоманды;

— генерация микрокодов для сложных команд;

— доставка декодированных команд из кэша трассы исполнения (TC);

— предсказание переходов.

Ёмкость ТС — до 12К микрокоманд. В ядро передается до 3 микрокоманд за

такт. Если ТС пуст, выборка производится из кэша L2 или из оперативной памяти.

138

Рис. 2.51.

Структура Pentium 4

Предсказание ветвлений — комбинация статических и динамических методов

и прямых указаний программы. Статический переход — как правило, назад

(цикл). ВТВ постоянно обновляется — по выходе команды из блока завершения

(БЗ).

Исполнительное ядро содержит 6 параллельно действующих блоков (до 6 мик-

рокоманд за такт). Микрокоманда триадная (2 операнда и результат). Ранее это на-

зывалось «миникоманда

» («вертикальное кодирование микроопераций»).

Блок завершения обрабатывает до 3 микрокоманд за такт.

В серверных вариантах Pentium 4 может быть установлен кэш L3.

2.5.4. Режимы процессоров i80286+, i486+

Реальный режим

(Real Address Mode), R-режим. Полное совмещение с i8086.

Ёмкость оперативной памяти 1

Мбайт (2

20

байт). В i80286 возможно расширение

оперативной памяти почти на 64К байт.

Защищенный режим (Protected Virtual Address Mode), P-режим. Ёмкость фи-

зической оперативной памяти — до 4

Г байт (2

32

байт). Ёмкость виртуальной па-

мяти 64

Т = 2

46

байт.

139

Виртуальный режим (Virtual 8086 Mode), V-режим. Решаются несколько за-

дач с изолированными ресурсами — в R-режиме i8086 (виртуальные микропро-

цессоры).

Расширенный реальный режим (Big Real Mode, Unreal Mode), неофициаль-

ный режим 32-разрядных процессоров. Ёмкость оперативной памяти 4

Г байт.

Добавлены (к i80286) сегментные регистры FS, GS.

Режим системного управления (System Management Mode), SMM-режим.

Реализуются служебные и отладочные функции.

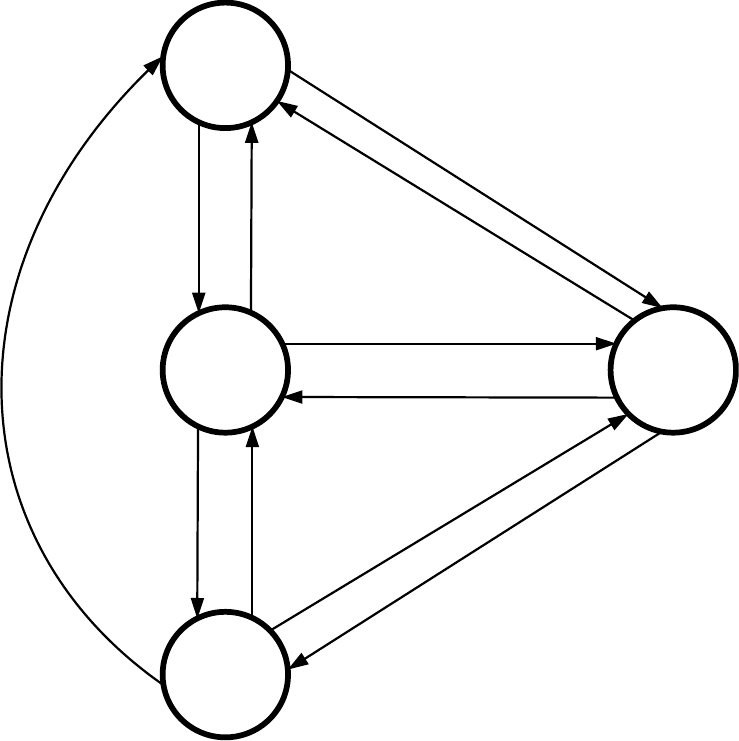

Для перехода в SMM-режим (рис. 2.52) используется прерывание SMI*. Сброс

SMM-режима — по сигналу RSM.

PE, VM

— биты одного из управляющих системных регистров, задающие пе-

реход соответственно в P- и V- режимы. RESET* — сигнал общего сброса.

* означает инверсное представление активного значения сигнала.

В качестве операндов рассматриваемых микропроцессоров используются:

— 8/16/32/64-битовые поля фиксированной длины;

— строки байтов, слов (16-разрядных), двойных слов (32-разрядных);

— отдельные биты;

— битовые поля переменной длины;

— строки бит.

2.5.5. Типы интерфейсов микропроцессоров и чипсеты

Для установки микропроцессоров на системной плате используются слоты

(slot) 1, 2, А и сокеты (socket) 7, Supersocket 7, 8, 370, 370 FC-PGA, A, 423 [25].

Наборы микросхем (ChipSet), используемые с микропроцессорами (рис. 2.53):

—

северный мост (NorthBridge) с выходом на интерфейсы AGP, PCI, GTL+ и

системную плату;

—

южный мост (SouthBridge) с выходом на IDE, USB, ACPI, IEE 1294, мост

PCI-ISA, контроллер клавиатуры, мыши и FDD и др.

С Socket 7 и Supersocket 7 используются 10 форм-факторов, в частности Intel

430 TX, VIA Apollo VP2, изделия фирмы SiS.

С Socket 8 используются 2 форм-фактора, Intel 450 KX и GX.

140

R–

P–

V86–

SMM–

VM=1 VM=0

RSM

SMI

*

R

E

S

E

T

*

/

R

S

M

SMI*

PE=1

RESET

*/

PE=0

SMI

*

RSM

RESET

*

Рис. 2.52. Граф состояний и переходов: режимы процессоров i86

C Slot 1, Socket 370 используются 14 форм-факторов фирм Intel, ALI, VIA, SiS.

С Slot 2 — 2 форм-фактора, в частности Intel 440 GX.

С Slot A и Socket A — 3 форм-фактора фирм AMD и VIA.

С DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronouse DRAM) стыкуются 6 форм-

факторов фирм ALI, AMD, VIA и SiS.

Всего, таким образом, представлены 37 форм-факторов.

Вообще имеют смысл 3 такие цепочки: «Модули — Режимы»; «Системная

плата (форм-фактор) — Чипсет — Разъем (Slot или Socket) — Процессор»;

«Проект

(например, Merced) — Процессор (например, Willamette) — Ядро про-

цессора».