Елисеева Т.П. Лекции по ценообразованию

Подождите немного. Документ загружается.

Если цены были согласованы на условиях франко-станция назначения, а покупатель вывез

продукцию самостоятельно, предприятие-изготовитель обязано возместить ему 50 % фактически

понесенных транспортных расходов.

Продавцы, испытывающие затруднения со сбытом продукции или заинтересованные в

поддержании долговременных отношений с определенными покупателями чаще всего используют

цены франко-склад покупателя. Следует заметить, однако, что установление цен с включением

значительной части транспортных расходов в действующих условиях ведет к их завышению,

поскольку пропорционально увеличиваются размеры включаемых в цены косвенных налогов и

неналоговых платежей, что делает товар менее конкурентоспособным.

4.5. Планирование прибыли в ценах, определяемых затратным методом

Важным элементом цены является прибыль, которая представляет собой форму чистого дохода,

категорию расширенного воспроизводства. Она необходима для развития производства и

материального стимулирования на предприятий, а также является важным источником

формирования доходной части бюджета.

Обоснование прибыли в цене — важный этап технологии обоснования цены на предприятии,

поскольку именно прибыль большей частью выступает критерием формирования оптимального

плана производства, оценки эффективности принятия различных управленческих решений. В

плановой экономике предприятиям доводились сверху нормативы рентабельности для

ценообразования. Сегодня прибыль во многом зависит от деятельности самого предприятия,

эффективности его работы, конкурентоспособности выпускаемой продукции, рыночной

конъюнктуры. Предприятия оказались в совершенно новых условиях, когда потребовалось

самостоятельно экономически обосновывать цены, в том числе и с точки зрения прибыли.

В переходный период в ряде отраслей и сфер народного хозяйства затратами подход, как уже

отмечалось, остается преобладающим в силу ряда объективных причин. Для определения суммы

прибыли в цене самому предприятию необходимо обосновать для себя целесообразную (целевую)

норму рентабельности (прибыльности), которая показывает, какую прибыль должно иметь

предприятие на один рубль затрат, чтобы нормально функционировать и обеспечивать себе условия

для расширенного воспроизводства. Расчет ее базируется на принципе "достаточности".

На практике с учетом конкретных условий функционирования предприятикис-пользовались

различные показатели рентабельности как отношение прибыли к себестоимости продукции,

заработной плате, производственным фондам, цене продукции. В последние годы наибольшее

распространение получили показатели рентабельности, исчисляемые по отношению к себестоимости

продукции и заработной плате. В торговой сфере, где цены определяются в первую очередь

рыночными факторами, рентабельность рассчитывается по отношению к цене продажи товара.

Норма рентабельности к заработной плате предпочтительна для предприятий, где одновременно

производится продукция с разной структурой затрат, оказываются трудоемкие услуги (например,

услуги по переработке давальческого сырья), что не обеспечивает получение равновыгодной

прибыли с точки зрения затрат живого труда. Технологию обоснования-целевой нормы

рентабельности по отношению к себестоимости и заработной плате можно выразить следующими

формулами:

НРс=П/Сп х 100;

НРз = П / Фосн.з. • 100, где НРс (НРз) — норма рентабельности по отношению к себестоимости

(заработной плате), %; П — плановая прибыль от реализации продукции предприятия за

определенный период, р.; Сп. — плановая себестоимость реализуемой продукции предприятия за

определенный период; Фосн.з. — плановый фонд основной заработной платы производственных

рабочих. В современных условиях целесообразно в качестве расчетного периода использовать

предстоящий квартал.

При этом плановая прибыль от реализации продукции будет определяться потребностью

предприятия в прибыли, действующим порядком се распределения и складываться из ряда

составляющих:

* налога на недвижимость, рассчитываемого исходя из установленных ставок и стоимости

производственных фондов, подлежащих налогообложению;

* налога на прибыль, сумму которого можно определить следующим путем:

Нп

=

Прасп / (100 - Сн.л) • Сн.п ,

где Нп — сумма налога на прибыль, р.;

Прасп — прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (без учета льготируемой), р

Сн.п — ставка налога на прибыль, %;

* прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. В свою очередь, прибыль, остающаяся в

распоряжении предприятия, должна включать средства на:

* уплату процентов за ссуды, полученные на восполнение недостатка собственных оборотных

средств и на приобретение основных средств и нематериальных активов;

* создание фонда накопления (затраты по финансированию научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных и технологических работ, создание и освоение новых технологических

процессов и видов продукции, финансирование строительства новых объектов, расширение,

техническое перевооружение, реконструкцию действующего производства и т.д. в соответствии с

законодательством);

* создание фонда потребления (премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения

и целевых поступлений, а также выплаты по системам премирования работников за

производственные результаты сверх размеров, установленных законодательством, вознаграждения

по итогам работы за год, материальная помощь, оплата дополнительно предоставляемых по

коллективному договору отпусков, надбавки к пенсиям и т.д.);

* образование резервов;

* финансирование прироста собственных оборотных средств;

* местных налогов и сборов, уплачиваемых за счет прибыли (транспортный сбор на обновление и

восстановление городского и пригородного пассажирского транспорта, сбор на содержание и

развитие инфраструктуры города и другие, общая сумма которых ограничена в настоящее время 5 %

суммы прибыли, остающейся в распоряжении предприятия);

* дивиденды.

Распределение прибыли может меняться вместе с изменением налогового законодательства,

соответственно будет корректироваться и расчет целевой нормы рентабельности. Он будет иметь

также особенности исчисления в зависимости от характера и вида деятельности предприятия.

Например, в ценообразовании на бытовые, медицинские и некоторые другие трудоемкие услуги

норма рентабельности определяется по отношению к себестоимости обработки (себестоимости без

учета материальных затрат). В этом случае формула расчета нормы рентабельности будет выглядеть

так:

НРсб= П / (Сп - МЗ) х 100,

где НРсб — норма рентабельности по отношению к собственным затратам, %; МЗ — сумма

материальных затрат в себестоимости реализуемой продукции предприятия, р.

Таким образом, если предприятие будет иметь в цене прибыль не менее рассчитанной по норме,

то в планируемом периоде в результате реализации продукции по таким ценам оно обеспечит себе

поступление желаемой прибыли. Этой прибыли будет достаточно, чтобы использовать ее по всем

планируемым направлениям, уплатить налоги. Целевую норму рентабельности следует знать и при

применении других методов ценообразования в качестве ориентира при заключении договоров на

производство или поставку продукции.

Рентабельность продукции на предприятии может дифференцироваться в зависимости от спроса

на продукцию, ее социальной значимости, но ценовая политика в целом должны быть ориентирована

на ее целевое значение.

5.Особенности ценообразования в агропромышленном комплексе

1.Виды и система цен АПК.

2.Дифференциация закупочных цен.

3.Паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию

Одним из наиболее специфически функционирующих национальных рынков является рынок

сельскохозяйственной продукции. Кроме закупочных цен, которые преобладают в расчетах при

реализации сельскохозяйственной продукции, используются также бартерные (в бартерных

контрактах) и биржевые цены. Хотя биржевой оборот сельскохозяйственной продукции в республике

невелик, биржевые цены являются в наибольшей степени рыночными, поскольку формируются

исходя из спроса и предложения.

По закупочным ценам заготовительные, перерабатывающие и другие организации и предприятия

закупают сельскохозяйственную продукцию у колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских)

хозяйств и других сельскохозяйственных производителей, а также населения.

Факторы, определяющие особенности формирования закупочных цен. Особенности

ценообразования на рынке сельскохозяйственной продукции связаны прежде всего с социально-

экономическими различиями производителей сельскохозяйственной продукции. В 2000 г. ее

производили 1840 колхозов и межхозяйственных объединений, 621 совхоз, 2,5 тыс. фермерских

хозяйств, 1,5 млн подсобных хозяйств населения республики. Условия работы основных

производителей и продавцов (колхозов и совхозов) оказывают решающее воздействие на уровень

закупочных цен.

Большое влияние на закупочные цены оказывала и продолжает оказывать сильная

государственная поддержка отрасли. Традиционно за счет средств государства проводились работы

по мелиорации, строительству и эксплуатации ирригационных систем, производственному и

социальному строительству на селе, подготовке кадров. В последние годы государством частично

или полностью возмещалась колхозам и совхозам стоимость приобретаемых минеральных

удобрений, средств защиты растений, комбикормов, страхования посевов. Им предоставляются

льготные кредиты, устанавливаются льготные налоги и неналоговые платежи (налог на прибыль,

недвижимость, экологический налог, налог на добавленную стоимость и др.), действуют

пониженные цены на некоторые ресурсы (природный газ).

Поскольку в недалеком прошлом закупочные цены в республике были значительно занижены

относительно реальной стоимости продукции, их рост в 90-е годы, несмотря на обеспечиваемый

льготный режим, характеризуется опережающими темпами по сравнению с другими отраслями и

сферами народного хозяйства. По некоторым видам продукции (например, на скот в убойном весе)

они вплотную приблизились к уровню мировых цен.

В сельском хозяйстве на формирование закупочных цен оказывает влияние природно-

географический фактор. Климатические условия, почвенные особенности определяют различные

затраты на производство одних и тех же сельскохозяйственных продуктов на различных территориях

и вызывают территориальную дифференциацию закупочных цен по республике, ее областям.

Сельское хозяйство является также ярко выраженной сезонной отраслью производства и с этим

связано установление сезонных закупочных цен. Сезонные цены формируются главным образом с

таким расчетом, чтобы учесть в них повышенные затраты, вызванные производством в

неблагоприятное время года или длительным хранением продукции (картофеля, овощей, фруктов).

В настоящее время в республике на продукцию сельского хозяйства действуют в основном

свободные закупочные цены. Они определяются товаропроизводителями этой продукции по

согласованию с перерабатывающими, заготовительными и торговыми предприятиями исходя из

плановых затрат на производство, установленных налогов и неналоговых платежей, необходимой

прибыли и конъюнктуры рынка.

На основные виды продукции растениеводства (рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху,

зернобобовые, лен, рапс, сахарную свеклу) и животноводства (молоке, крупный рогатый скот,

свиней), которые реализуются сельскохозяйственными производителями в счет государственных

закупок. Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики устанавливаются

минимальные закупочные цены. По этим ценам гарантируется закупка государством

сельскохозяйственной продукции.

Минимальные закупочные цены формируются на основе нормативно-расчетной себестоимости и

прибыли, обеспечивающей получение доходов с учетом оказываемой государством прямой

финансовой поддержки, достаточных для ведения расширенного воспроизводства. Эти цены

учитывают рост цен на потребляемые is сельскохозяйственном производстве материально-

технические ресурсы и носят рекомендательный характер.

С 1999 г. производителям сельскохозяйственной продукции разрешено переходить на уплату

единого налога, который заменяет всю совокупность налогов, сборов и обязательных платежей в

бюджет и целевые бюджетные фонды (за исключением акцизов, таможенных платежей, госпошлин,

обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты и фонд содействия занятости). Единый

налог учитывается при формировании закупочных цен.

В настоящее время при формировании закупочных цен на продукцию животноводства

рентабельность при расчете прибыли предусматривается не менее 5 % к нормативно-расчетной

себестоимости. Этого явно недостаточно для создания хозяйствам нормальных условий работы.

Поэтому по мере улучшения экономической ситуации в республике предусматривается при

формировании закупочных цен выход на уровень рентабельности, равный 20 % . В конечном счете

вопрос о том, по какой цене реализовывать продукцию — минимальной закупочной или более

высокой договорной — хозяйства решают самостоятельно в зависимости от конъюнктуры рынка и

условий выполнения госзакупок.

Возможности дальнейшего роста закупочных цен в ближайшее время в значительной степени

ограничены из-за проводимой в республике социальной политики сдерживания розничных цен на

основные продовольственные товары и растущей конкуренции со стороны дешевого и

субсидируемого экспорта продуктов сельского хозяйства из зарубежных стран.

Себестоимость сельскохозяйственной продукции как основа закупочной цены. Основу

закупочных цен составляют производственные затраты сельского хозяйства, которые группируются

по элементам и подразделяются на переменные и постоянные. К переменным затратам в

растениеводстве относятся:

оплата труда рабочих и колхозников, стоимость семян, посадочного материала, удобрений,

ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, амортизация тракторов и некоторые другие. В

животноводстве они включают заработную плату работников, стоимость потребленных кормов и

подстилки, амортизацию и затраты на текущий ремонт животноводческих помещений, машин,

инвентаря и др. Все переменные расходы по отдельным статьям в растениеводстве определяются на

основе нормативов затрат на гектар посева и размера посевных площадей. Аналогично определяется

сумма переменных расходов в животноводстве.

Постоянные расходы включают затраты, связанные с управлением и обслуживанием

сельскохозяйственного производства и в свою очередь включают общепроизводственные и

общехозяйственные. К общепроизводственным расходам относятся: амортизация, затраты на

текущий ремонт основных фондов общего назначения; оплата труда бригадиров, агрономов,

зоотехников и других специалистов, обслуживающих определенную отрасль, ферму. К

общехозяйственным расходам относятся: оплата труда административно-управленческого персонала,

канцелярские, почтовые, телеграфные и другие расходы. При определении постоянных расходов

составляются сметы общепроизводственных и общехозяйственных затрат, а затем эти затраты

распределяются по отдельным видам продукции чаще всего пропорционально сумме прямой

заработной платы.

В сельском хозяйстве имеются отрасли, в которых получается не один, а два и больше видов

основной и побочной продукции, например, от зерновых культур — зерно и солома, сеяных трав —

сено, семена, солома, зеленая масса, от молочного стада крупного рогатого скота — молоко, телята и

навоз. В таких случаях затраты между основной и побочной продукцией можно разделить

несколькими методами:

*путем исключения из общей суммы затрат стоимости побочной продукции по установленным

ценам (зерновые, технические культуры);

*с использованием коэффициентов, когда один вид продукции принимается за условную, а

другие виды пересчитываются в условную с помощью установленных коэффициентов (например,

при использовании сеяных трав для получения нескольких видов продукции затраты по

возделыванию культуры и уборке урожая распределяются в расчете на 1 ц по следующим

коэффициентам: сено — 1, семена — 9, солома — 0,1, зеленая масса — 0,25);

*при помощи удельных весов, когда затраты распределяются пропорционально стоимости

каждого вида сопряженной продукции, исчисленной по закупочным ценам, в общей стоимости

продукции (животноводство).

Особенностью формирования себестоимости как исходной базы закупочной цены является также

и то, что в затратах на производство сельскохозяйственной продукции значительную часть

составляет расход материалов собственного производства — семян, кормов, органических

удобрений, которые включаются в затраты при оценке по себестоимости их производства. В годы

наиболее благоприятных климатических условий при тех же затратах труда производится

значительно больше продукции растениеводства, чем при неблагоприятных погодных условиях,

поэтому себестоимость ее заметно колеблется по годам. Повышение себестоимости продукции

собственно производства в неурожайные годы автоматически увеличивает затраты на продукцию

следующего года.

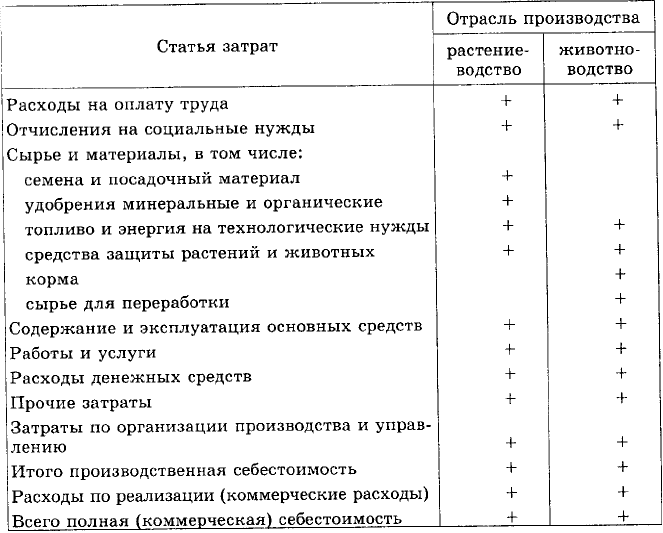

Группировка затрат по статьям калькуляции приведена в табл. 7.1.

Табл. 7.1. Калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции

Отражение качества сельскохозяйственной продукции в закупочных ценах. Продукция

сельского хозяйства характеризуется широким разнообразием, различным уровнем качества. В

национальном ценообразовании используется несколько методов учета качества в закупочных

ценах:

установление цен в расчете на единицу продукции базисных кондиций (зерно, масличные

культуры, сахарная свекла);

определение цен в расчете на единицу выхода готовой продукции (скот);

установление цен исходя из показателей качества, указанных в стандарте (молоко, травяная

мука, плоды, овощи, зернобобовые культуры);

применение надбавок к базовым ценам на высококачественную продукцию и скидок на

продукцию пониженного качества.

Закупочные цены на зерно, например, устанавливаются по базисным кондициям — влажности,

засоренности и другим показателям. При отклонении качества закупаемого зерна от базисных

кондиций пересчитывается его масса в зависимости от фактической влажности и засоренности.

Качество пшеницы характеризуется количеством белка и клейковины в зерне. Закупочные цены на

нее определяются отдельно на пшеницу для продовольственных целей и кормовую, в том числе

мягкую и твердую.

Закупочные цены на скот в живом и убойном весе устанавливаются с учетом его упитанности.

Например, закупочные цены на крупный рогатый скот в живом весе дифференцируются по четырем

категориям: высшей, средней, ниже средней упитанности и тощий (нестандартный), свиней — по

шести категориям. За молодняк крупного рогатого скота, выращенный в специализированных

хозяйствах на кормах, произведенных по беспестицидной технологии и с ограниченными дозами

внесения минеральных удобрений для производства мясных продуктов детского и диетического

питания, к цене мяса скота высшей упитанности предусматривается надбавка.

Закупочные цены на молоко устанавливаются с учетом жирности по сортам: первый, второй

сорт, несортовое и сливки 34 % -ной жирности. К ценам на молоко, имеющее температуру выше 10°,

применяется скидка, а на молоко, предназначенное для производства продуктов детского питания и

сычужных сыров, соответствующее необходимым требованиям по бактериальной обсемененности,

содержанию соматических клеток, плотности, действуют надбавки.

Широкой дифференциацией по качеству характеризуются закупочные цены на картофель,

овощи. Например, цены на картофель различаются в зависимости от сферы применения —

продовольственный и для переработки. Закупочные цены на картофель для продовольственных

целей зависят от сортов (ранние, высокоценные, поздние), содержания в них полезных веществ

(белков, углеводов, витаминов). На наиболее ценные и дефицитные сорта картофеля (Ласунок,

Орбита, Сантэ, Темп и др.), а также картофель, выращенный без применения пестицидов,

применяются надбавки к базисным ценам. В ценах на картофель, поступающий на переработку

спиртовым и крахмало-паточным заводам, учитывается содержание в нем крахмала по сравнению с

базисной нормой и предусматривается использование системы ценовых надбавок и скидок.

Паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Для реализации планов

самообеспечения и продовольственной безопасности республики, эквивалентного товарообмена

между двумя важнейшими отраслями народнохозяйственного комплекса — промышленностью и

сельским хозяйством — важно обеспечить паритет цен на промышленную продукцию, поставляемую

селу, и закупочных цен. Различные темпы роста этих цен в условиях их либерализации обострили

актуальность решения этой проблемы.

Пропорции между динамикой цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию

отражают индекс паритета цен I который рассчитывается по следующей формуле:

Iп.ц=Iп.п/Iз.ц

где Iп.п — индекс цен на промышленную продукцию, работы, услуги для сельского

хозяйства; .Iз.ц — индекс закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.

Для определения индекса цен на промышленную продукцию, поставляемую сельскому

хозяйству, за основу принимается так называемая "ресурсная корзинка", в состав которой входит

минимальное количество сельскохозяйственных машин, оборудования, запасных частей,

минеральных удобрений и других ресурсов, потребляемых в среднем одним хозяйством республики.

Индекс закупочных цен определяется по "корзинке сельскохозяйственной продукции",

характеризующей реализацию продукции по видам в расчете на одно хозяйство.

Индексы паритета цен рассчитываются ежеквартально и служат для корректировки ценовой

политики, обоснования размеров необходимого повышения закупочных цен или компенсации

сельскому хозяйству дополнительных затрат, вызванных ростом цен на промышленную продукцию.

Размер необходимого повышения закупочных цен или субсидии сельскому хозяйству определяются

как разница между стоимостью фактически реализованной продукции сельского хозяйства и этой же

стоимостью, скорректированной на индекс паритета цен, уменьшенный на 10 % для стимулирования

заинтересованности хозяйств в рациональном использовании материально-технических ресурсов.

Изменение темпов роста цен на промышленную продукцию, потребляемую в сельском хозяйстве,

и закупочных цен в 90-е годы свидетельствует о серьезных сдвигах в их пропорциях. Если в 1991—

1993 гг. цены промышленной продукции росли опережающими темпами, то с 1994 г. рост

закупочных цен начал обгонять рост цен на промышленную продукцию.

Решению проблемы паритета цен и государственной помощи сельскому хозяйству

способствовало создание в 1995 г. в Беларуси специального республиканского внебюджетного фонда

поддержки производителей сельскохозяйственной продукции за счет отчислений в размере одного

процента выручки от реализации продукции, работ, услуг (в банках, страховых организациях,

снабженческо-сбытовых, торговых, торгово-закупочных и предприятиях общественного питания —

от объема валового дохода) всеми предприятиями и организациями, независимо от форм

собственности, за исключением колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств и других

сельскохозяйственных формирований, а также предприятий системы потребительской кооперации.

Ценовая политика в аграрном секторе экономики в ближайшей перспективе будет определяться

сочетанием постепенного внедрения форм рыночного ценообразования с взвешенным

государственным регулированием рынка сельскохозяйственной продукции. Приоритетами следует

считать повышение эффективности сельскохозяйственного производства, выявление внутренних

резервов снижения затрат на основе совершенствования нормативной базы их формирования,

сбалансированность спроса и предложения сельскохозяйственных продуктов, создание необходимых

гарантий товаропроизводителям, в том числе ценовых, упорядочение сбыта продукции.

Вместе с тем, закупочные цены должны обеспечить с учетом выделяемых из бюджета средств

условия для расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, защиту отечественных

товаропроизводителей и создание для них равных условий конкуренции с товарами зарубежных

поставщиков на внутреннем рынке. Следует обратить внимание также на необходимость

выравнивания закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси (которые в

последние годы оказались относительно низкими) с ценами в соседних государствах, в первую

очередь в России и Украине.

6.Тарифы на грузовые перевозки

1.Экономическое содержание и особенности транспортных тарифов на грузовые перевозки.

2.Расчет транспортных издержек..

Экономическое содержание и особенности транспортных тарифов на грузовые перевозки.

Транспортный тариф представляет собой цену наиболее массовых производственных услуг —

перевозок грузов. Специфика его заключается прежде всего в том, что он устанавливается на

продукцию, которая не имеет вещественной формы. Транспорт лишь доставляет определенные

потребительные стоимости к покупателю, не меняя их состава, объема. При этом процесс

производства транспортных услуг совпадает с процессом их потребления, поэтому под продукцией

грузового транспорта понимается сама работа, связанная с перемещением грузов.

В процессе транспортировки стоимость перевозимого товара возрастает, поэтому тариф на

грузовые перевозки представляет собой денежное выражение прироста стоимости продукции в

результате ее транспортировки.

Услуги транспорта необходимы при производстве и реализации всех товаров. Их стоимость

отражается в различных элементах конечной цены продукции: себестоимости (транспор-гно-

заготовительные расходы по доставке материальных ресурсов и частично по доставке готовой

продукции), оптовой и розничной торговых наценках. Поэтому изменение транспортных тарифов

оказывает существенное влияние на уровень и динамику отпускных и розничных цен товаров. В

свою очередь транспорт является крупным потребителем металла, строительных материалов, угля,

электроэнергии, топлива и другой продукции, цены на которую формируют эксплуатационные

расходы транспорта и в конечном счете влияют на уровень транспортных тарифов.

Специфика формирования транспортных тарифов на национальном рынке. Особенности

формирования рынка транспортных услуг и их тарифов связаны с участием различных видов

транспорта в перевозочном процессе: железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного. Их

взаимозаменяемость, а также специфика работы каждого оказывают влияние на установление

тарифов и выбор того или иного вида транспорта для перевозки. Например, на дальние расстояния

при транспортировке грузов, не требующих быстрой доставки, выгоднее использовать

железнодорожный или водный транспорт как наиболее дешевые виды. На короткие расстояния

перевозить грузы целесообразнее автомобильным транспортом, так как его использование сокращает

объем погрузочно-разгрузочных работ, ускоряет доставку грузов.

Транспортные тарифы могут иметь различную форму построения (дифференциальную,

пропорциональную или аккордную). Дифференциальные тарифы устанавливаются таким образом,

что тарифные ставки за единицу транспортной продукции изменяются в той или иной

закономерности в зависимости от расстояния перевозки, чаще снижаются с увеличением расстояния

перевозки (тарифы железнодорожного транспорта).

Пропорциональные тарифы устанавливаются в виде единых ставок за единицу транспортной

продукции на всех расстояниях перевозки. В этом случае провозная плата за перевозку груза

возрастает прямо пропорционально расстоянию перевозки (тарифы автомобильного транспорта).

Аккордные тарифы устанавливаются в виде фиксированных ставок за перевозку грузов в

конкретных корреспонденциях или за определенное расстояние перевозки (водный, авиационный

транспорт).

Грузовые транспортные тарифы различаются по родам отправок в зависимости от размера

партии предъявленного груза:

тарифы за повагонные, судовые, автомобильные, контейнерные перевозки, мелкие отправки.

Среди всех грузовых тарифов наибольшей степенью свободы и гибкости отличаются тарифы на

автомобильные перевозки. Именно на этом рынке наряду с государственными появились и успешно

работают достаточно много средних и мелких предприятий различных форм собственности,

занимающихся перевозками. На остальных видах транспорта, где господствует государственная

форма собственности, тарифная политика полностью находится под государственным контролем.

Являясь равноправными субъектами хозяйственной деятельности, транспортные предприятия

должны работать рентабельно, обеспечивая себе условия для расширенного воспроизводства, и

обязаны платить все налоги, вносить неналоговые платежи, предусмотренные действующим

законодательством. Исходя из этого и в соответствии с общими правилами формирования цен,

транспортный тариф состоит из себестоимости перевозок, прибыли и косвенных налогов и

неналоговых отчислений. Поскольку преобладающим подходом в формировании тарифов является

затратный, себестоимость транспортных услуг представляет собой исходную расчетную базу при

определении тарифов.

Особенностью государственного регулирования тарифов транспортных услуг в республике во

внутриреспубликанском сообщении является поддержание относительно низких тарифов на

перевозку пассажиров, что вызывает необходимость увеличения тарифов на перевозку грузов, т.е.

перекрестное субсидирование. Сегодня стоит задача его поэтапного сокращения и ликвидации.

Тарифы на перевозку грузов должны обеспечивать качество транспортных услуг —

своевременность доставки и сохранность грузов. Своевременная доставка товара заказчику

закладывается в договорах, контрактах. В случае просрочки доставки продукции заказчику по вине

транспортной организации грузополучателю выплачивается неустойка. Если допускаются простои

подвижного состава по вине грузоотправителя, то заказчики уплачивают штрафы транспортной

организации. Потери груза при транспортировке могут наносить прямой ущерб окружающей среде и

увеличивают затраты по перевозке.

Расчет транспортных издержек. Себестоимость перевозок характеризует предельный размер

эксплуатационных расходов, т.е. расходов, непосредственно связанных с перевозочным процессом,

приходящихся на единицу перевозок. При этом имеет значение характер перевозимых грузов.

Основные факторы, определяющие различие в себестоимости перевозки различных грузов, можно

подразделить на две группы.

К первой группе относятся факторы, связанные со свойствами самого груза, географией и

условиями его производства и потребления, степенью его подготовленности к

перемещению:соотношение массы и объема груза, количество груза, одновременно предъявляемое к

перевозке в один адрес, форма и габаритные размеры грузовых мест, расстояние перевозки,

необходимость предохранения груза от порчи и повреждения, потребность в специальном

обслуживании (сопровождение грузов, обслуживание перевозок скоропортящихся грузов,

животных).

Вторая группа факторов обусловлена характеристиками транспортных средств, применяемых для

перевозки грузов. К ним относятся грузоподъемность и вместимость транспортных средств, затраты

на ремонт подвижного состава, срок его службы, степень специализации.

Для калькуляции себестоимости перевозок важное значение имеет группировка

эксплуатационных расходов по стадиям перевозочного процесса, экономическому содержанию

(элементам затрат), способу включения затрат в себестоимость отдельных видов перевозок (прямые

и косвенные).

Особенностью формирования затрат на транспорте с учетом технологии перевозочного процесса

является деление издержек по двум стадиям: по начально-конечным и движенческим операциям.

Начально-конечные операции предполагают расходы на содержание подвижного состава во время

стоянки, подготовку его к погрузке и выгрузке, маневровым работам и т.д. Эти затраты не связаны с

дальностью перевозки и зависят только от объема груза.

Движенческие операции определяют расходы по перемещению грузов: топливо, содержание

путей сообщения, энергетического хозяйства, связи, сигнализации, подвижного состава в пути

следования и др. Эти расходы непосредственно зависят от дальности перевозки. При определении

транспортных затрат перевозок на различное расстояние можно использовать следующую

зависимость:

3 = а + b d,

где 3 — затраты по перевозке на расстояние d, р.', а — затраты на начально-конечные операции в

расчете на 1 т груза, р.; b — затраты по передвижению в расчете на 1 т/км, р.; d — дальность

перевозки, км.

Из приведенной зависимости можно рассчитать себестоимость 1 т/км перевозок (С 1т/км)'-

С 1т/км = a/d + b.

Из полученной формулы следует, что себестоимость транспортировки 1 т/км груза зависит от

дальности перевозки: чем больше дальность, тем меньше себестоимость.

Группировка транспортных расходов по экономическому содержанию, когда в одну группу

объединяются затраты на одно-

родные потребляемые в процессе производства ресурсы, отличная от других отраслей

производства. Это во многом связано с относительно более высокой трудоемкостью и

фондоемкостью транспортных услуг. Например, на автотранспортных предприятиях калькуляция

себестоимости включает такие элементы затрат, как заработная плата с различными начислениями;

топливо и горюче-смазочные материалы; износ и восстановление шин; техническое обслуживание,

эксплуатационный и капитальный ремонт; амортизация; общехозяйственные, командировочные,

прочие расходы.

7.Цены и ценообразование на рынке недвижимости

1.Виды цен на недвижимость.

2.Порядок формирования цены на строительную продукцию.

3.Механизм формирования договорной цены на строительную продукцию.

4.Цены на рынке жилья с учетом его потребительских качеств.

Виды стоимости и цен объектов недвижимости.

Недвижимость — это наиболее фундаментальный, долговечный товар, удовлетворяющий

сложную потребность покупателя. На цену объекта недвижимости оказывают влияние затраты на

создание, его полезность, степень удовлетворения в площади помещения для проживания или

выполнения производственных функций, обеспечение комфортности и экологичности помещения и

района, параметры инфраструктуры и др.

Понятие стоимости объекта недвижимости трудно поддается четкому определению и имеет

множество интерпретаций. Если оценка недвижимого имущества производится в целях получения

ипотечного кредита, оценщику важно иметь достоверную информацию о наиболее вероятной цене

продажи этой недвижимой собственности, если заемщик не вернет долг (кредит). При оценке

объектов, подлежащих реконструкции, как правило, выбирается инвестиционная стоимость, т.е.

стоимость недвижимости для конкретного инвестора. При оценке в целях страхования недвижимого

имущества используется восстановительная стоимость или стоимость замещения. В этой связи

выделяют следующие виды стоимости объектов недвижимости.

Рыночная стоимость — это наиболее вероятная цена, которую можно получить от продажи

имущества на конкурентном и открытом рынке при соблюдении условий, когда продавец и

покупатель действуют рационально, информированно, а при обсуждении цены стороны не

испытывают давления каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Данное определение стоимости

включает представление о равновесной сделке как о передаче права собственности от продавца к

покупателю в определенный момент времени при выполнении следующих условий:

мотивация продавца и покупателя является типичной;

обе стороны хорошо информированы, например, квалифицированными консультантами, и

действуют целесообразно пониманию своего интереса;

имеется достаточное время, чтобы выявить реакцию рынка на сделанное предложение;

платеж осуществляется наличными деньгами или другим сравнимым способом;

компенсация продавцу за отчуждаемое имущество полностью представлена договорной ценой

без каких-либо дополнительных уступок и связанных льгот.

Рыночную стоимость недвижимости иначе называют стоимостью при обмене. Концепция

рыночной стоимости основывается на том, что типичный покупатель на рынке недвижимости имеет

возможность выбрать альтернативные объекты недвижимости. Рыночная стоимость является

объективной, не зависимой от желания отдельных участников рынка недвижимости и отражает

реальные экономические условия, складывающиеся на этом рынке.

Стоимость в использовании (потребительная стоимость) отражает ценность объекта

недвижимости для конкретного собственника, который не собирается выставлять объект на рынок

недвижимости. Оценка потребительной стоимости объекта производится исходя из существующего

профиля его использования и финансово-экономических параметров функционирования объекта.

Если рыночная стоимость определяется исходя из наилучшего и наиболее эффективного

использования объекта недвижимости, то потребительная стоимость рассчитывается исходя из

текущего использования объекта.

Инвестиционная стоимость — капитал преследует цель воспроизвести себя с приращением.

Инвестор, вкладывая в недвижимость, стремится получить наряду с возвратом вложенного капитала

еще и прибыль на вложенный капитал. Поэтому расчет инвестиционной стоимости производится

исходя из ожидаемых данным инвестором доходов и конкретной ставки их капитализации.

Восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства объекта) определяется издержками

в текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта в его "новом" состоянии (без

учета износа), с использованием таких же архитектурных решений, строительных конструкций и

материалов, а также с тем же качеством строительно-монтажных работ. Восстановительная

стоимость выражается издержками на восстановление точной копии объекта.

Стоимость замещения — определяется расходами в текущих ценах на строительство объекта,

имеющего с оцениваемым эквивалентную полезность, но построенного в новом архитектурном

стиле, с использованием современных проектных нормативов и прогрессивных материалов и

конструкций. Стоимость замещения выражается издержками на создание объекта функционального

аналога.

Залоговая стоимость — оценка объекта недвижимости в сфере ипотечного кредитования,

осуществляемая по рыночной стоимости.

Страховая стоимость объектов недвижимости рассчитывается на основе либо полной

восстановительной стоимости, либо полной стоимости замещения объекта, который подвержен