Драбкова В.Г., Прыткова М.Я., Якушко О.Ф. Восстановление экосистем малых озёр

Подождите немного. Документ загружается.

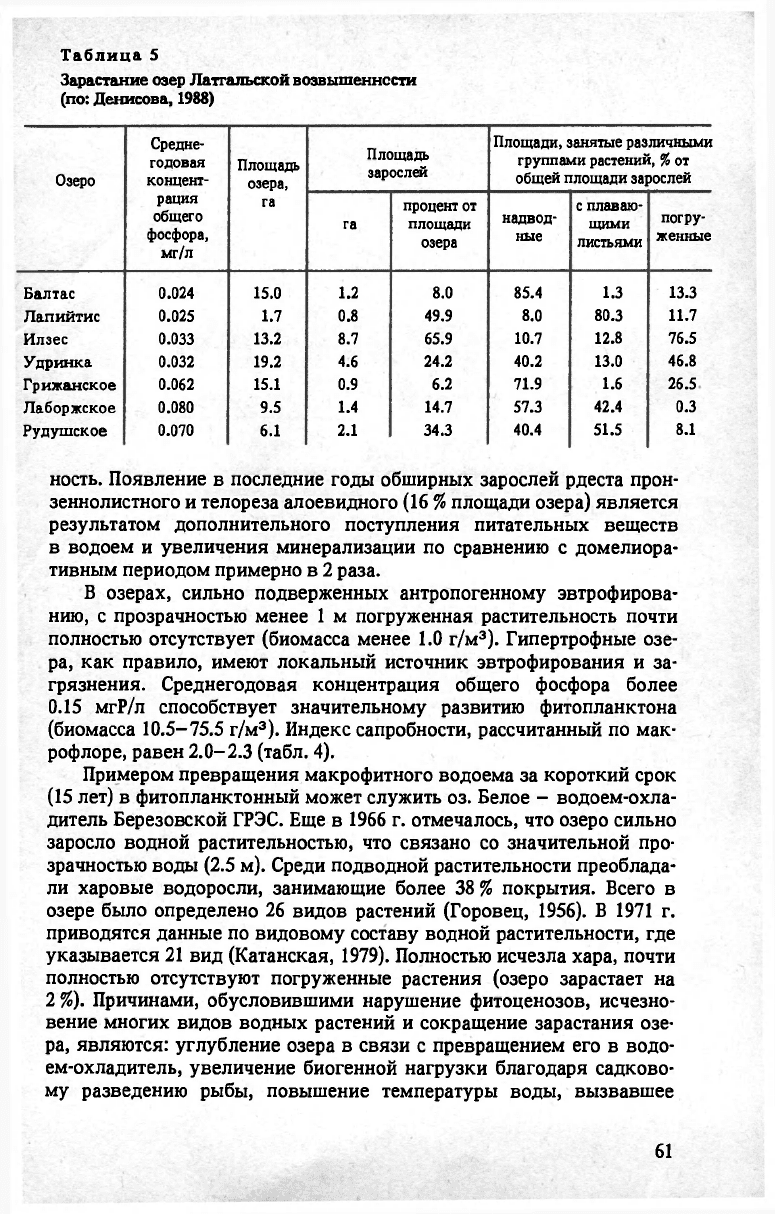

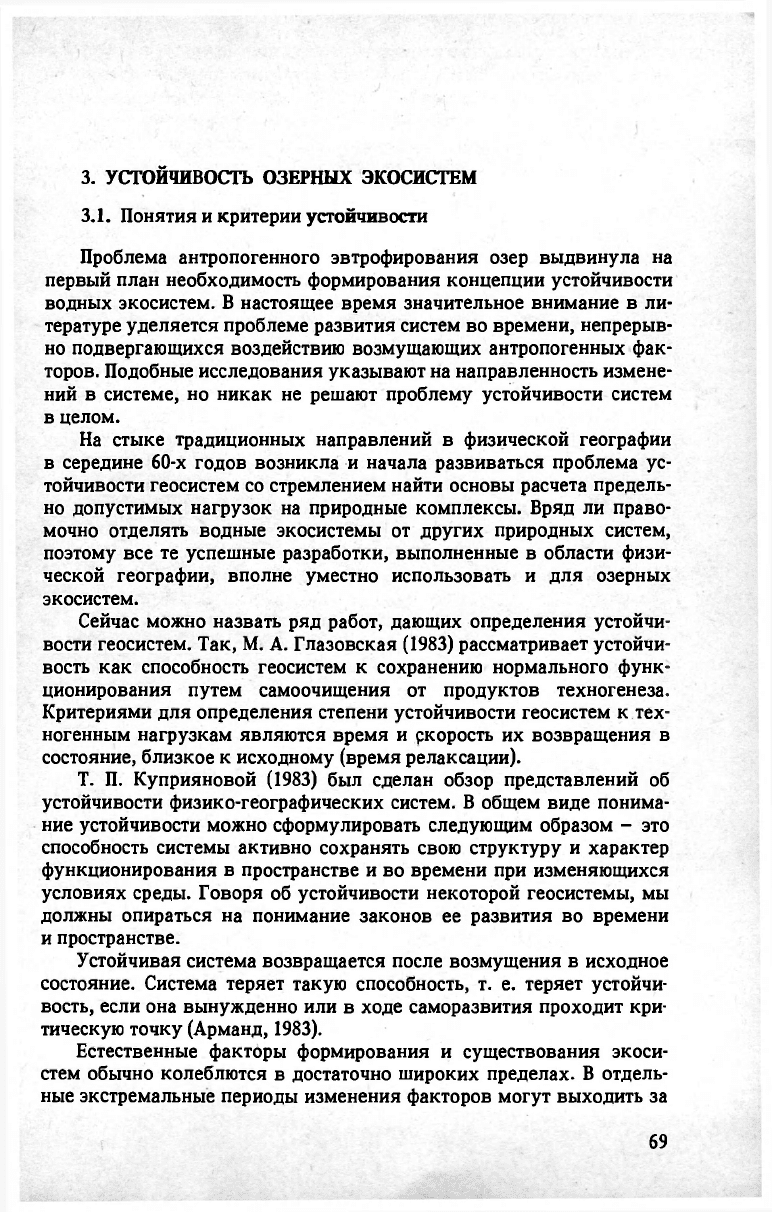

Таблица S

Зарастание озер Латгальской возвышенности

(по: Денисова, 1988)

Озеро

Средне-

годовая

концент-

рация

общего

фосфора,

мг/л

Площадь

озера,

га

Площадь

зарослей

Площади, занятые различными

группами растений,

%

от

общей площади зарослей

Озеро

Средне-

годовая

концент-

рация

общего

фосфора,

мг/л

Площадь

озера,

га

га

процент от

площади

озера

надвод-

ные

с плаваю-

щими

листьями

погру-

женные

Балтас

0.024 15.0

1.2 8.0 85.4 1.3 13.3

Лапийтис 0.025

1.7

0.8 49.9 8.0 80.3

11.7

Илзес

0.033

13.2 8.7 65.9 10.7

12.8 76.5

Удринка 0.032 19.2 4.6

24.2 40.2 13.0

46.8

Грижанское

0.062 15.1 0.9

6.2 71.9 1.6

26.5

Лаборжское 0.080 9.5 1.4

14.7 57.3 42.4

0.3

Рудушское

0.070

6.1

2.1 34.3

40.4 51.5

8.1

ность. Появление в последние годы обширных зарослей рдеста прон-

зеннолистного и телореза алоевидного

(16%

площади озера) является

результатом дополнительного поступления питательных веществ

в водоем и увеличения минерализации по сравнению с домелиора-

тивным периодом примерно в 2 раза.

В озерах, сильно подверженных антропогенному эвтрофирова-

нию, с прозрачностью менее 1 м погруженная растительность почти

полностью отсутствует (биомасса менее 1.0 г/м

3

). Гипертрофные озе-

ра, как правило, имеют локальный источник эвтрофирования и за-

грязнения. Среднегодовая концентрация общего фосфора более

0.15 мгР/л способствует значительному развитию фитопланктона

(биомасса 10.5-75.5 г/м

3

). Индекс сапробности, рассчитанный по мак-

рофлоре, равен 2.0-2.3 (табл. 4).

Примером превращения макрофитного водоема за короткий срок

(15 лет) в фитопланктонный может служить оз. Белое - водоем-охла-

дитель Березовской ГРЭС. Еще в 1966 г. отмечалось, что озеро сильно

заросло водной растительностью, что связано со значительной про-

зрачностью воды (2.5 м). Среди подводной растительности преоблада-

ли харовые водоросли, занимающие более 38

%

покрытия. Всего в

озере было определено 26 видов растений (Горовец, 1956). В 1971 г.

приводятся данные по видовому составу водной растительности, где

указывается 21 вид (Катанская, 1979). Полностью исчезла хара, почти

полностью отсутствуют погруженные растения (озеро зарастает на

2 %). Причинами, обусловившими нарушение фитоценозов, исчезно-

вение многих видов водных растений и сокращение зарастания озе-

ра, являются: углубление озера в связи с превращением его в водо-

ем-охладитель, увеличение биогенной нагрузки благодаря садково-

му разведению рыбы, повышение температуры воды, вызвавшее

61

Лимитация

_ биогенных

элементов

Лимитация

света /1

I

I /

Z

-J

Увеличение поступления биогенных элементов

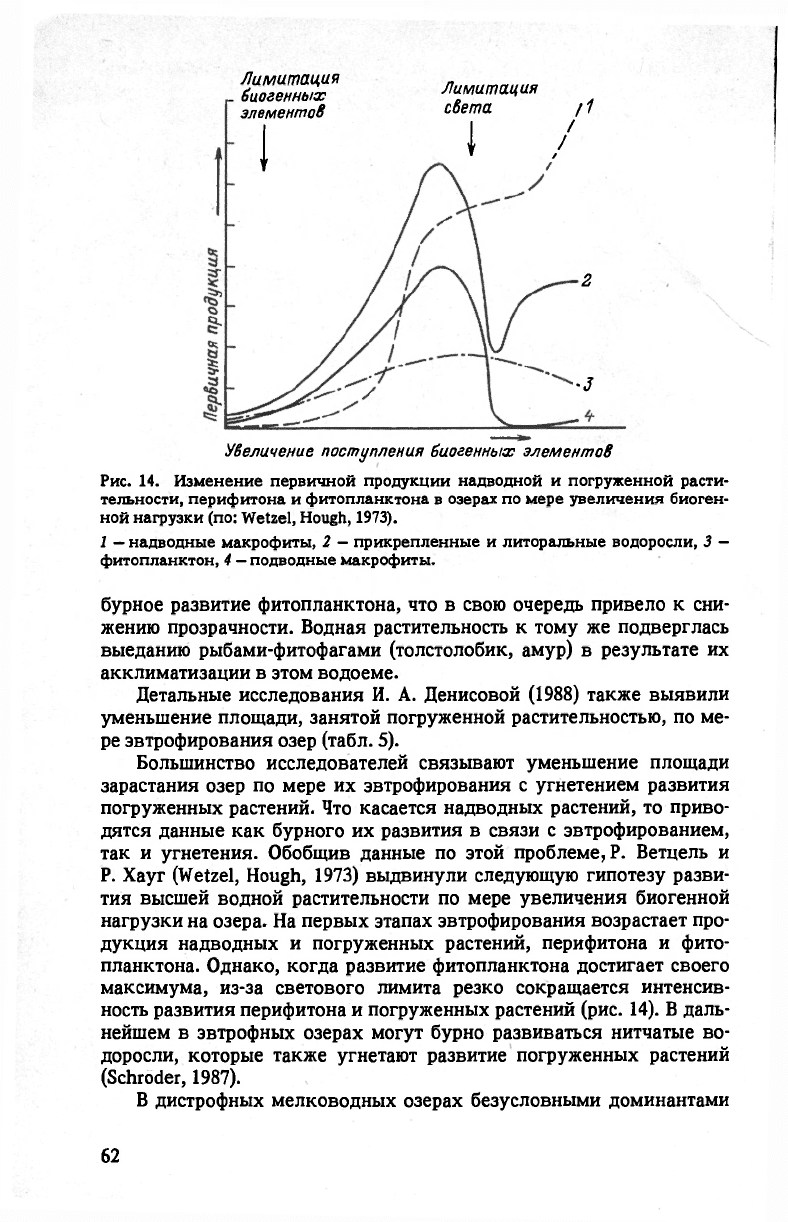

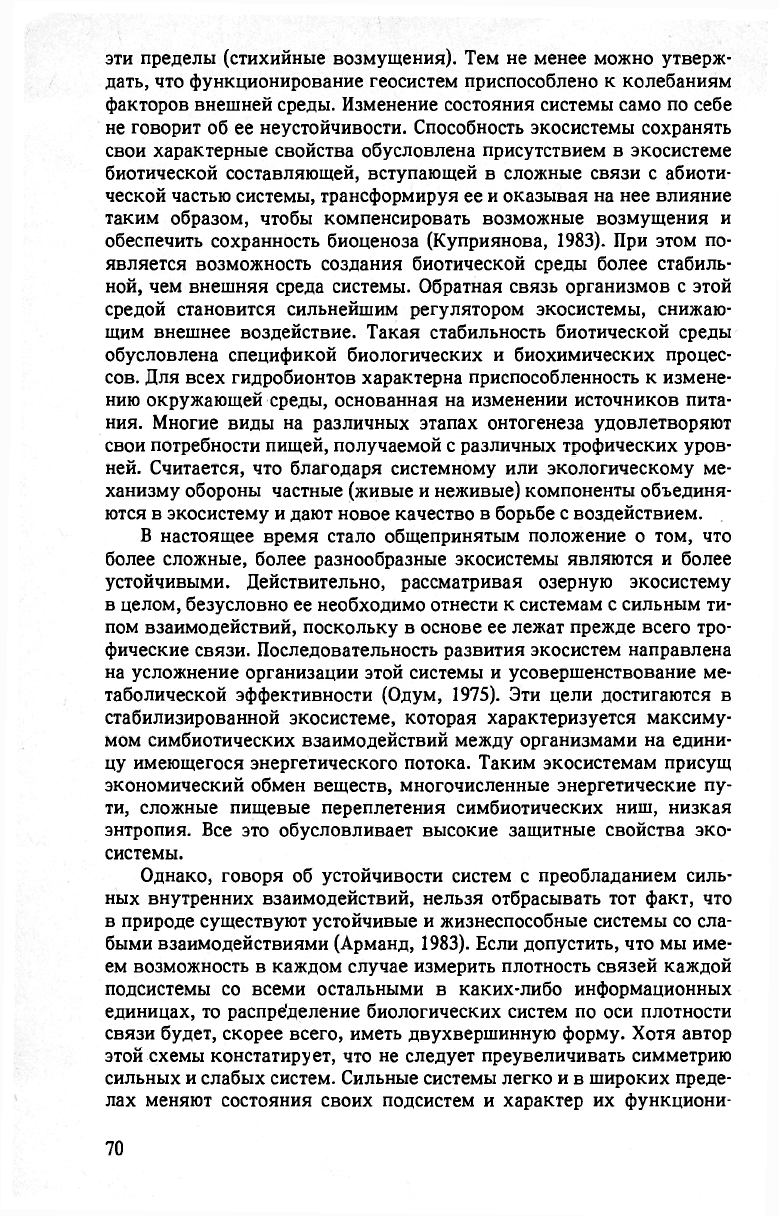

Рис. 14. Изменение первичной продукции надводной и погруженной расти-

тельности, перифитона и фитопланктона в озерах по мере увеличения биоген-

ной нагрузки (по: Wetzel, Hough, 1973).

1

—

надводные макрофиты, 2

—

прикрепленные и литоральные водоросли, 3

—

фитопланктон, 4

—

подводные макрофиты.

бурное развитие фитопланктона, что в свою очередь привело к сни-

жению прозрачности. Водная растительность к тому же подверглась

выеданию рыбами-фитофагами (толстолобик, амур) в результате их

акклиматизации в этом водоеме.

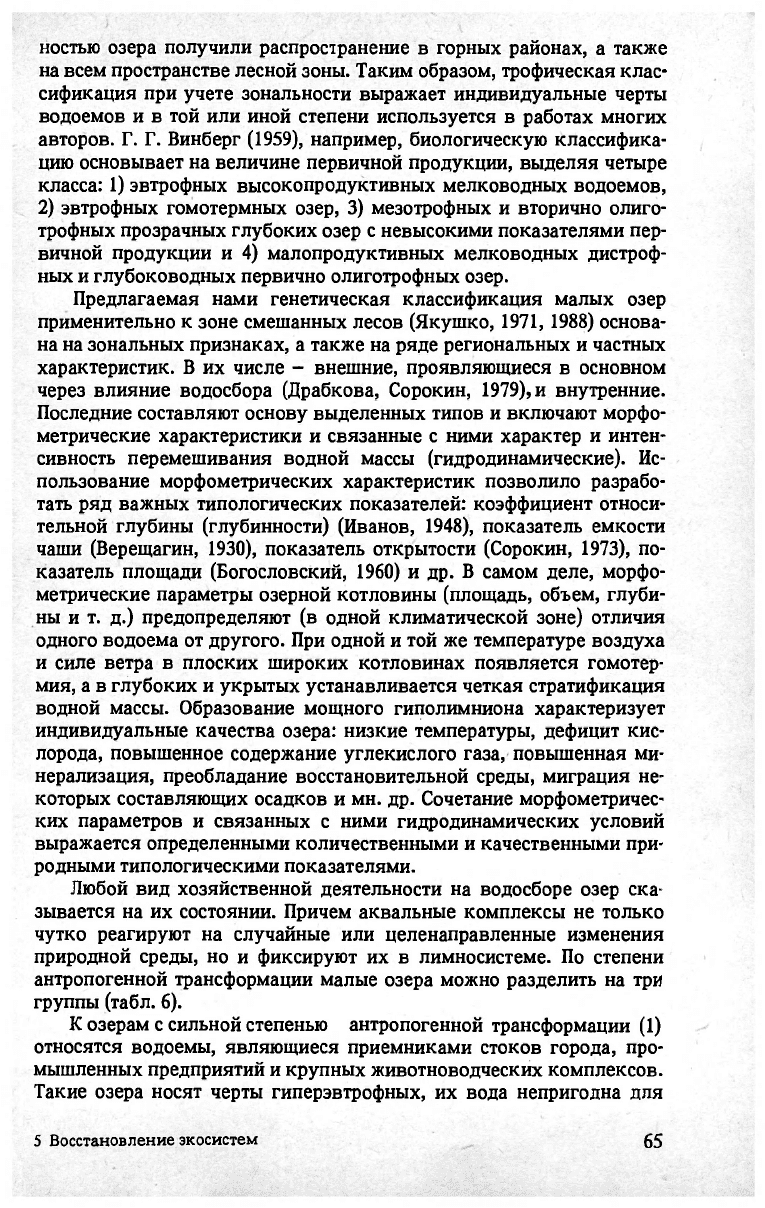

Детальные исследования И. А. Денисовой (1988) также выявили

уменьшение площади, занятой погруженной растительностью, по ме-

ре эвтрофирования озер (табл. 5).

Большинство исследователей связывают уменьшение площади

зарастания озер по мере их эвтрофирования с угнетением развития

погруженных растений. Что касается надводных растений, то приво-

дятся данные как бурного их развития в связи с эвтрофированием,

так и угнетения. Обобщив данные по этой проблеме, Р. Ветцель и

P. Xayr (Wetzel, Hough, 1973) выдвинули следующую гипотезу разви-

тия высшей водной растительности по мере увеличения биогенной

нагрузки на озера. На первых этапах эвтрофирования возрастает про-

дукция надводных и погруженных растений, перифитона и фито-

планктона. Однако, когда развитие фитопланктона достигает своего

максимума, из-за светового лимита резко сокращается интенсив-

ность развития перифитона и погруженных растений (рис. 14). В даль-

нейшем в эвтрофных озерах могут бурно развиваться нитчатые во-

доросли, которые также угнетают развитие погруженных растений

(Schroder, 1987).

В дистрофных мелководных озерах безусловными доминантами

62

становятся надводные растения, которые занимают большие площа-

ди, наблюдается процесс сплавинообразования, когда к господствую-

щей воздушно-водной растительности начинает примешиваться мезо-

фильное и гигрофильное разнотравье.

Барьерная роль высшей водной растительности проявляется

в использовании ею различных веществ. Доказано, что высшие вод-

ные растения ускоряют в несколько раз процессы самоочищения во-

ды от нефти и нефтепродуктов, увеличивая численность нефтеокис-

ляюпщх бактерий за счет метаболических выделений (Петрова, 1981).

Некоторые виды водных растений обладают способностью поглощать

из воды радиоактивные изотопы (Бурлаков, 1976). Однако на приме-

ре оз. Миколайкского (Польша) было показано, что макрофиты не мо-

гут играть значительную роль в поглощении поллютантов при высо-

ких концентрациях прследних (Ozimek, 1978). В слабозагрязненной

среде их роль существенно возрастает.

Роль высших водных растений в потреблении биогенных элемен-

тов сейчас оценивается неоднозначно. По данным одних авторов,

макрофиты слабо потребляют фосфор из водной толщи. В период ве-

гетации они энергично извлекают соединения азота и фосфора из дон-

ных отложений с последующим выделением их в воду, особенно

осенью, в процессе отмирания растений (Bostrom е. а., 1982). По мне-

нию других авторов, макрофиты (надводные и погруженные) могут

эффективно извлекать различные вещества из воды, создавая надеж-

ный биологический фильтр, препятствующий поступлению биоген-

ных веществ в озеро (Mickle, Wetzel, 1978; Gersberg е. а., 1986). Свойст-

во водных растений поглощать различные вещества из воды было ус-

пешно использовано в восстановлении оз. Джексон в США и оз. Бала-

тон, где создавались искусственные болотные системы (Pieczynska,

1990).

Скашивание и удаление высшей водной растительности также

может способствовать уменьшению нагрузки биогенных элементов

на озеро. Изъятие фосфора путем удаления макрофитов в разных во-

доемах может составить от 1.3

%

(Peterson е. а., 1976), 20

%

(Wile, 1975)

до 60

%

(Welch е. а., 1979) общей фосфорной нагрузки.

Таким образом, увеличение уровня эвтрофирования и загрязне-

ния озер сопровождается изменениями в литоральной зоне, как пра-

вило, приводялдами к деградации высшей водной растительности и

уменьшению ее защитной барьерной роли. Литоральная зона должна

занимать существенное место в программах охраны и управления

водными экосистемами.

2.4. Типизация естественных и трансформированных малых озер

Возрастающая потребность народного хозяйства в воде требует

систематизации наших знаний об озерах, что связано в первую оче-

редь с установлением типологических критериев.

Из числа существующих классификаций озер следует упомянуть

63

более или менее удачные попытки, основанные на разных показате-

лях. В начале 30-х годов на зональных принципах разработана типи-

зация В. В. Алабышевым (1932) на основе состава озерных отложений.

Автор выделяет зону тундры с маломощными пресноводными сапро-

пелевыми отложениями; зону таежно-подзолистую с мощными прес-

новодными сапропелями; зону субтропических пресноводных осад-

ков; зону солоноватых сапропелитов и минеральных лечебных гря-

зей аридной зоны; вертикальную горную зону пресноводных сапро-

пелей.

Итогом многолетних исследований крупнейшего лимнолога

JI. JI. Россолимо следует считать его работы, посвященные принципу

балансового изучения водоемов. В этой связи основанием для выде-

ления типологических единиц он избирает характер и условия на-

копления озерных осадков как заключительного звена в балансе

вещества и энергии (Россолимо, 1964). Автор выделяет три основных

типа озер: аккумуляторов наносов, концентраторов растворимых ми-

неральных веществ и накопителей органического вещества. Учиты-

вая региональный принцип, типичной территорией для первого типа

он называет Балтийский щит, для второго - область моренных отло-

жений европейской части СССР, а для третьего - область соленакоп-

ления Прикаспийской низменности.

Попытку учета зональных признаков отражает классификация

И. В. Баранова (1962), основанная на широтной изменчивости таких

гидрохимических показателей, как содержание в воде растворенных

ионов и их состав. Он выделяет зону низкоминерализованных вод

подзолисто-болотных почв, зону среднеминерализованных вод дер-

ново-подзолистых почв, зону среднеповышенных и высокоминерали-

зованных вод черноземных и каштановых почв и зону высокомине-

рализованных вод черноземно-карбонатных и засоленных почв.

Выражение зональных черт с учетом азональных факторов при-

суще классификации Б. Б. Богословского (1960), который в качестве

ведущего фактора выдвигает особенности водного баланса в гидро-

логической системе водоем-водосбор. По расходной части водного

баланса он выделяет два основных типа водоемов - стоковые и

испаряющие.

С конца 20-х годов нашего столетия в среде лимнологов и гидро-

биологов большое распространение получила классификация А. Ти-

немана и Э. Наумана, основанная на комплексном понятии трофности

(кормности), т. е. продукционной способности озер, зависящей от

содержания питательных и легкоразложимых органических веществ.

На этом основании озера были разделены на дистрофные, эвтрофные

и олиготрофные. К дистрофным относятся неглубокие, бедные азо-

том и фосфором водоемы с кислой реакцией воды, наиболее распро-

страненные в тундровой и таежной зонах с болотным питанием.

Эвтрофные озера, богатые минеральным питанием и с высокой сте-

пенью продуктивности характерны для зон лесостепи и смешанных

лесов. Наиболее глубокие олиготрофные с пониженной продуктив-

64

ностью озера получили распространение в горных районах, а также

на всем пространстве лесной зоны. Таким образом, трофическая клас-

сификация при учете зональности выражает индивидуальные черты

водоемов и в той или иной степени используется в работах многих

авторов. Г. Г. Винберг (1959), например, биологическую классифика-

цию основывает на величине первичной продукции, выделяя четыре

класса: 1) эвтрофных высокопродуктивных мелководных водоемов,

2) эвтрофных гомотермных озер, 3) мезотрофных и вторично олиго-

трофных прозрачных глубоких озер с невысокими показателями пер-

вичной продукции и 4) малопродуктивных мелководных дистроф-

ных и глубоководных первично олиготрофных озер.

Предлагаемая нами генетическая классификация малых озер

применительно к зоне смешанных лесов (Якушко, 1971, 1988) основа-

на на зональных признаках, а также на ряде региональных и частных

характеристик. В их числе - внешние, проявляющиеся в основном

через влияние водосбора (Драбкова, Сорокин, 1979), и внутренние.

Последние составляют основу выделенных типов и включают морфо-

метрические характеристики и связанные с ними характер и интен-

сивность перемешивания водной массы (гидродинамические). Ис-

пользование морфометрических характеристик позволило разрабо-

тать ряд важных типологических показателей: коэффициент относи-

тельной глубины (глубинности) (Иванов, 1948), показатель емкости

чаши (Верещагин, 1930), показатель открытости (Сорокин, 1973), по-

казатель площади (Богословский, 1960) и др. В самом деле, морфо-

метрические параметры озерной котловины (площадь, объем, глуби-

ны и т. д.) предопределяют (в одной климатической зоне) отличия

одного водоема от другого. При одной и той же температуре воздуха

и силе ветра в плоских широких котловинах появляется гомотер-

мия, а в глубоких и укрытых устанавливается четкая стратификация

водной массы. Образование мощного гиполимниона характеризует

индивидуальные качества озера: низкие температуры, дефицит кис-

лорода, повышенное содержание углекислого газа, повышенная ми-

нерализация, преобладание восстановительной среды, миграция не-

которых составляющих осадков и мн. др. Сочетание морфометричес-

ких параметров и связанных с ними гидродинамических условий

выражается определенными количественными и качественными при-

родными типологическими показателями.

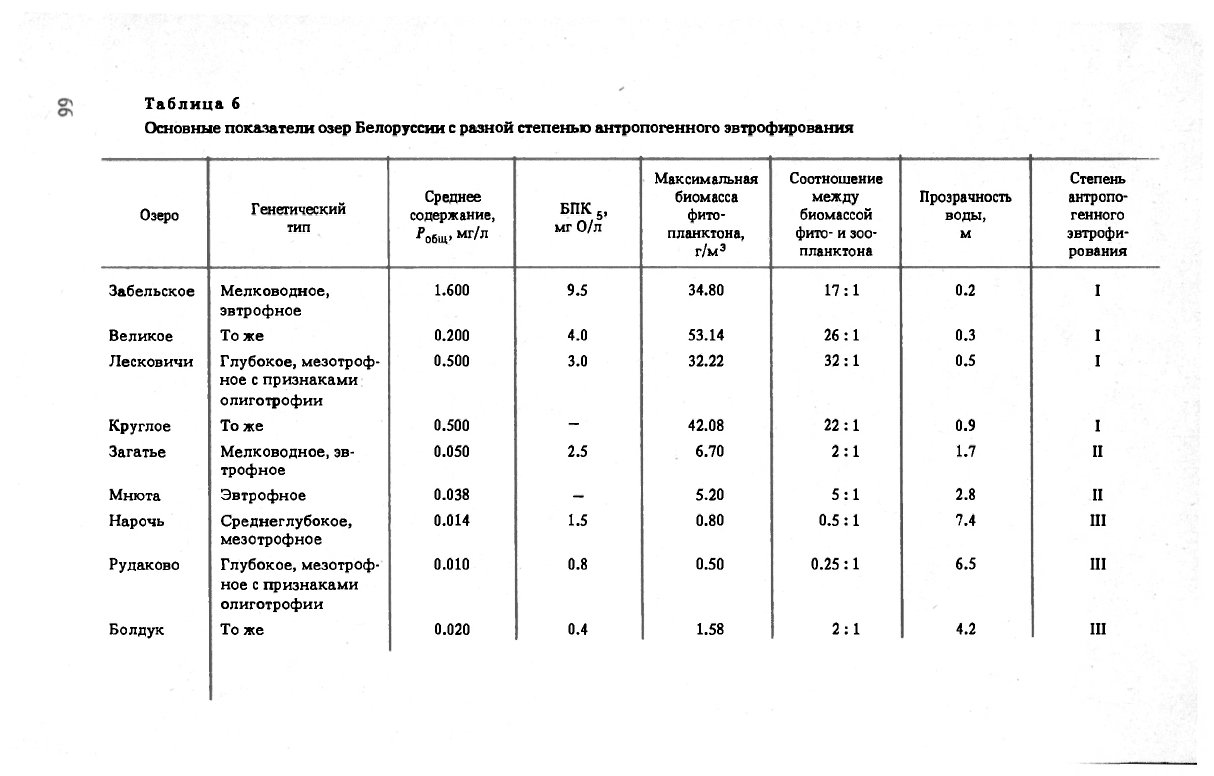

Любой вид хозяйственной деятельности на водосборе озер ска-

зывается на их состоянии. Причем аквальные комплексы не только

чутко реагируют на случайные или целенаправленные изменения

природной среды, но и фиксируют их в лимносистеме. По степени

антропогенной трансформации малые озера можно разделить на три

группы (табл. 6).

К озерам с сильной степенью антропогенной трансформации (1)

относятся водоемы, являющиеся приемниками стоков города, про-

мышленных предприятий и крупных животноводческих комплексов.

Такие озера носят черты гиперэвтрофных, их вода непригодна для

5 Восстановление экосистем

65

Таблица

6

Основные показатели озер Белоруссии

с

разной степенью антропогенного эвтрофирования

Максимальная

Соотношение

Степень

Генетический

Среднее

ВПК

5

,

мг О/л

биомасса

между

Прозрачность антропо-

Озеро

Генетический

содержание,

ВПК

5

,

мг О/л

фито-

биомассой

воды, генного

тип

W мг/л

ВПК

5

,

мг О/л

планктона, фито-

и зоо-

M

эвтрофи-

W мг/л

г/м

э

планктона рования

Забельское

Мелководное,

эвтрофное

1.600 9.5

34.80

17:1

0.2

I

Великое

То же

0.200

4.0 53.14 26:1 0.3 I

Лесковичи Глубокое, мезотроф-

ное с

признаками

олиготрофии

0.500

3.0

32.22

32:1

0.5 I

Круглое

То же

0.500

-

42.08

22:1 0.9

I

Загатье

Мелководное,

эв-

трофное

0.050

2.5 6.70

2:1

1.7 II

Мнюта

Эвтрофное

0.038

-

5.20

5:1

2.8

II

Нарочь

Среднеглубокое,

мезотрофное

0.014 1.5 0.80 0.5:1 7.4 IIl

Рудаково Глубокое, мезотроф-

ное с

признаками

олиготрофии

0.010

0.8 0.50 0.25 :1 6.5 IIl

Болдук

То же

0.020

0.4 1.58

2:1 4.2 III

Таблица 7

Генетические типы и степень антропогенной трансформации озер

бассейна р. Западной Двины (Белоруссия)

Административный

район

Кол-во

озер

Генетические типы

Степень антропогенной трансформации

Административный

район

Кол-во

озер

мезо-

трофный

эвтроф-

ный

дистроф-

ный

гипер-

трофный

I II

III

Бешенковичский

17 3/18 12/70 2/12

_

2/12 10/59 5/29

Браславский

75 8/11 58/77 8/11

1/1 7/9 49/65

19/26

Верхнедвинский 8

-

4/50 4/50

-

1/12 4/50 3/38

Витебский

15

-

14/93

1/7

-

2/13 11/74

2/13

Глубокский 19 6/32

11/58 1/5 1/5

5/26 10/53 4/21

Городокский

34 3/9 27/79 4/12

- - 18/53 16/47

Лепельский

46

8/17 35/76 3/7 - 3/6 38/83

5/11

Миорский

32

2/6 21/66 9/28 -

5/16

20/62

7/22

Полоцкий

63

8/13 47/74 8/13 -

4/6

37/59

22/35

Поставский

20

1/5 17/85 2/10 -

5/25 15/75

-

Россонский

29

2/7 24/83 3/10

-

1/3 23/79

5/18

Сеннемский

11 1/9

7/64 2/18 1/9

1/9

9/82

1/9

Ушачский

66

14/22 50/75

2/3

-

3/5

54/82

9/13

Чашникский 22

-

20/91 2/9

-

4/18

17/77 1/5

Шумилинский 8

2/25 5/62

1/13

-

5/62 2/25 1/13

Итого 465 58/12

352/76 52/11

3/1 48/10 317/68 100/22

Примечание. Перед чертой

—

число озер, за чертой

—

процент от общего количества.

водоснабжения. О качестве воды в озерах этой группы свидетельст-

вуют следующие данные: низкая прозрачность (менее 1 м); высокое

содержание фосфатов (более 0.1 мгР/л; резкий дефицит кислорода

в придонных слоях летом и во всей толще воды зимой; большое зна-

чение BIIK

5

(5-10 мг0

2

/л); биомасса фитопланктона свыше 10 г/м

3

;

соотношение биомассы фито- и зоопланктона равно (15-20): 1, что

создает условия для вторичного загрязнения. Для снижения негатив-

ных последствий загрязнения в глубоких озерах этой группы реко-

мендуется проводить искусственную аэрацию, в мелководных -

очистку от сапропелей.

В группу озер со средней степенью антропогенной трансформации

(II) входит большая часть озер различных генетических типов, распо-

ложенных главным образом среди распаханных полей, вблизи не-

больших населенных пунктов. Вода в этих озерах относительно чис-

тая и может быть использована в хозяйственных и рекреационных

целях, в них сосредоточены основные запасы рыбы. Качество воды

характеризуется следующими параметрами: БПК5 около 3 мгОг/л;

прозрачность 1-3 м; концентрация фосфатов от 0.01 до 0.1 мгР/л; био-

масса фитопланктона ниже 10 г/м

3

, соотношение биомассы фито-

и зоопланктона 2:1. Для сохранения высокого качества воды этих

озер необходимо ликвидировать непосредственно источники загряз-

няющих и биогенных веществ.

Озера со слабой степенью антропогенной трансформации (III) -

наиболее чистые озера, расположенные в лесных ландшафтах, кото-

рые слабо затронуты деятельностью человека или окультурены час-

тично. Они используются для питьевого водоснабжения и в целях

рекреации. Часть их расположена в пределах заповедных террито-

рий. Для озер этой группы характерны: высокое содержание кислоро-

да в течение года; БПК5 не более 2 мгОз/л; прозрачность более 4 м;

низкое содержание фосфатов (около 0.01 мгР/л); биомасса зоопланк-

тона несколько выше биомассы фитопланктона или соответствует ей.

Наилучшей мерой охраны является поддержание их в том же со-

стоянии.

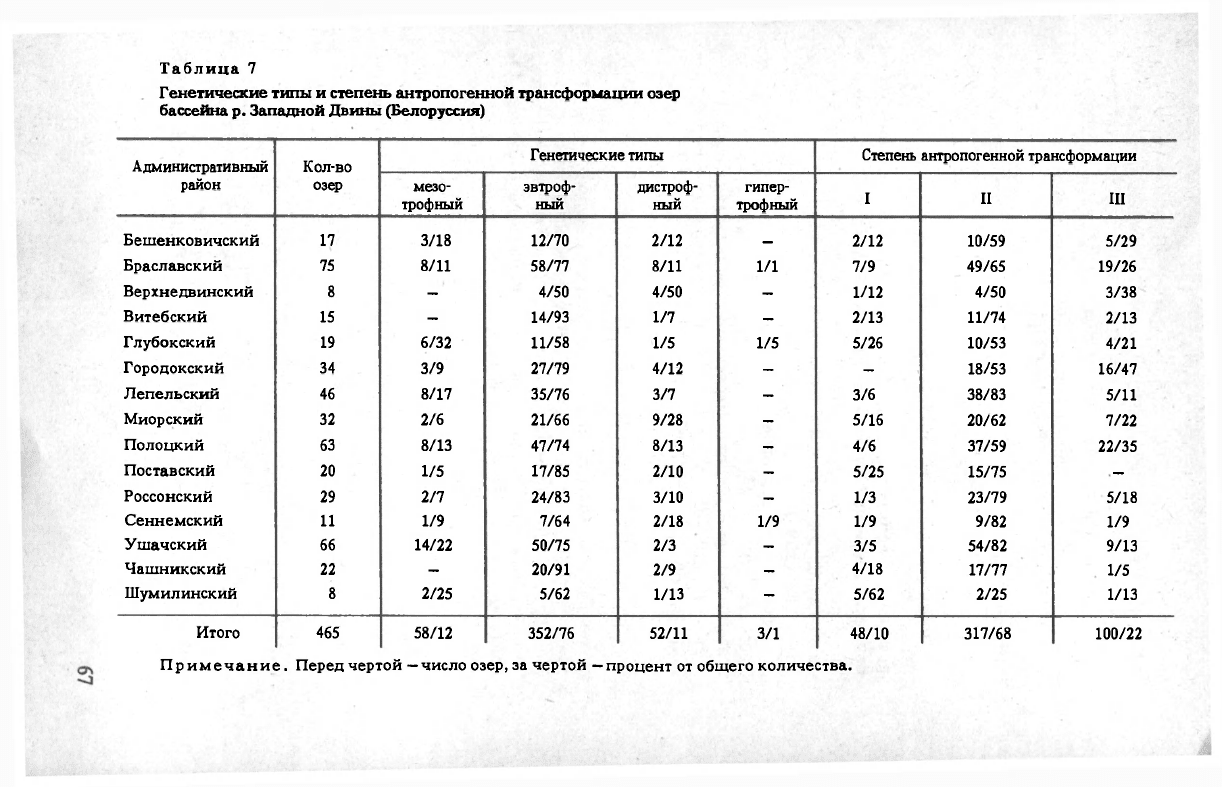

Исследования, выполненные отраслевой научно-исследователь-

ской лабораторией озероведения Белгосуниверситета на озерах бас-

сейна р. Западной Двины, выявили высокую степень антропогенной

трансформации озерных экосистем. Из 465 исследованных озер 78

%

относятся к озерам с сильной и средней степенью антропогенной

трансформации (табл. 7). Причем большинство этих озер испытывает

влияние сельскохозяйственного преобразования водосборов (75 %)

и животноводства (43 %). На примере этих озер видно, что значитель-

ная часть их представлена эвтрофными озерами (76 %), в основном

это неглубокие и мелководные водоемы (67 %). Довольно высок про-

цент дистрофных озер (11 %). Эти результаты подтверждают неблаго-

получное состояние озерного фонда на территории Восточной Ев-

ропы.

3. УСТОЙЧИВОСТЬ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ

3.1. Понятия и критерии устойчивости

Проблема антропогенного эвтрофирования озер выдвинула на

первый план необходимость формирования концепции устойчивости

водных экосистем. В настоящее время значительное внимание в ли-

тературе уделяется проблеме развития систем во времени, непрерыв-

но подвергающихся воздействию возмущающих антропогенных фак-

торов. Подобные исследования указывают на направленность измене-

ний в системе, но никак не решают проблему устойчивости систем

в целом.

На стыке традиционных направлений в физической географии

в середине 60-х годов возникла и начала развиваться проблема ус-

тойчивости геосистем со стремлением найти основы расчета предель-

но допустимых нагрузок на природные комплексы. Вряд ли право-

мочно отделять водные экосистемы от других природных систем,

поэтому все те успешные разработки, выполненные в области физи-

ческой географии, вполне уместно использовать и для озерных

экосистем.

Сейчас можно назвать ряд работ, дающих определения устойчи-

вости геосистем. Так, М. А. Глазовская (1983) рассматривает устойчи-

вость как способность геосистем к сохранению нормального функ-

ционирования путем самоочищения от продуктов техногенеза.

Критериями для определения степени устойчивости геосистем к тех-

ногенным нагрузкам являются время и ркорость их возвращения в

состояние, близкое к исходному (время релаксации).

Т. П. Куприяновой (1983) был сделан обзор представлений об

устойчивости физико-географических систем. В общем виде понима-

ние устойчивости можно сформулировать следующим образом - это

способность системы активно сохранять свою структуру и характер

функционирования в пространстве и во времени при изменяющихся

условиях среды. Говоря об устойчивости некоторой геосистемы, мы

должны опираться на понимание законов ее развития во времени

и пространстве.

Устойчивая система возвращается после возмущения в исходное

состояние. Система теряет такую способность, т. е. теряет устойчи-

вость, если она вынужденно или в ходе саморазвития проходит кри-

тическую точку (Арманд, 1983).

Естественные факторы формирования и существования экоси-

стем обычно колеблются в достаточно широких пределах. В отдель-

ные экстремальные периоды изменения факторов могут выходить за

69

эти пределы (стихийные возмущения). Тем не менее можно утверж-

дать, что функционирование геосистем приспособлено к колебаниям

факторов внешней среды. Изменение состояния системы само по себе

не говорит об ее неустойчивости. Способность экосистемы сохранять

свои характерные свойства обусловлена присутствием в экосистеме

биотической составляющей, вступающей в сложные связи с абиоти-

ческой частью системы, трансформируя ее и оказывая на нее влияние

таким образом, чтобы компенсировать возможные возмущения и

обеспечить сохранность биоценоза (Куприянова, 1983). При этом по-

является возможность создания биотической среды более стабиль-

ной, чем внешняя среда системы. Обратная связь организмов с этой

средой становится сильнейшим регулятором экосистемы, снижаю-

щим внешнее воздействие. Такая стабильность биотической среды

обусловлена спецификой биологических и биохимических процес-

сов. Для всех гидробионтов характерна приспособленность к измене-

нию окружающей среды, основанная на изменении источников пита-

ния. Многие виды на различных этапах онтогенеза удовлетворяют

свои потребности пищей, получаемой с различных трофических уров-

ней. Считается, что благодаря системному или экологическому ме-

ханизму обороны частные (живые и неживые) компоненты объединя-

ются в экосистему и дают новое качество в борьбе с воздействием.

В настоящее время стало общепринятым положение о том, что

более сложные, более разнообразные экосистемы являются и более

устойчивыми. Действительно, рассматривая озерную экосистему

в целом, безусловно ее необходимо отнести к системам с сильным ти-

пом взаимодействий, поскольку в основе ее лежат прежде всего тро-

фические связи. Последовательность развития экосистем направлена

на усложнение организации этой системы и усовершенствование ме-

таболической эффективности (Одум, 1975). Эти цели достигаются в

стабилизированной экосистеме, которая характеризуется максиму-

мом симбиотических взаимодействий между организмами на едини-

цу имеющегося энергетического потока. Таким экосистемам присущ

экономический обмен веществ, многочисленные энергетические пу-

ти, сложные пищевые переплетения симбиотических ниш, низкая

энтропия. Все это обусловливает высокие защитные свойства эко-

системы.

Однако, говоря об устойчивости систем с преобладанием силь-

ных внутренних взаимодействий, нельзя отбрасывать тот факт, что

в природе существуют устойчивые и жизнеспособные системы со сла-

быми взаимодействиями (Арманд, 1983). Если допустить, что мы име-

ем возможность в каждом случае измерить плотность связей каждой

подсистемы со всеми остальными в каких-либо информационных

единицах, то распре'деление биологических систем по оси плотности

связи будет, скорее всего, иметь двухвершинную форму. Хотя автор

этой схемы констатирует, что не следует преувеличивать симметрию

сильных и слабых систем. Сильные системы легко и в широких преде-

лах меняют состояния своих подсистем и характер их функциони-

70