Драбкова В.Г., Прыткова М.Я., Якушко О.Ф. Восстановление экосистем малых озёр

Подождите немного. Документ загружается.

орфометрии, гидрохимического режима, развития жизни. Степень

трансформации экосистем зависит от целей, объема, скорости и спо-

соба добычи сапропеля. Наиболее широкоупотребимыми в настоящее

время являются гидромеханизированный и экскаваторно-грейфер-

ный, реже шнековый способы добычи сапропелей. Технологические

особенности каждого способа порой оказывают решающее значение

на развитие биолимнологических процессов в водоеме.

Частичное изъятие сапропелей на глубину не более 2.0-2.5 м при-

водит к улучшению состояния всей лимносистемы (Якушко, 1989).

Например, частичное извлечение сапропелей из оз. Черного (Белорус-

ское Полесье) для строительства дамбы увеличило глубину озера,

сократило площадь сплошного зарастания, а обнажившийся в при-

брежной части песок способствовал заметному увеличению диато-

мовых водорослей в составе фитопланктона. Механический способ

добычи (грейферный, шнековый), если годовой объем добычи не пре-

вышает приходной части водного баланса (5-10

%

запаса воды), рез-

ких изменений в гидрологии озер не вызывает. Изъятием сапропелей

достигается увеличение объема водной массы, площади зеркала при

условии очистки водоема от сплавины. При этом уровень воды в од-

них озерах не изменяется (Орлов, 1988), в других - понижается.

В стоково-приточных озерах с высокой скоростью водообмена изме-

нение гидрологических характеристик практически не отражается на

их режиме. Для стоковых и бессточных озер увеличение объема и

площади приводит к заметным изменениям составляющих водного

баланса (расход на испарение, приток грунтовых вод, снижение ско-

рости водообмена). Кроме того, использование на таких объектах

гидромеханизированного способа с большим объемом добычи еще

более увеличивает расходную часть баланса, что приводит к заметно-

му снижению уровня воды в озерах (озера Судобле, Червоное в Бе-

ларуси). Увеличение объема водной массы после изъятия сапропелей

приводит к стабилизации и улучшению газового и температурного

режима водоема.

Наряду с положительным „омоложающим" влиянием добычи са-

пропелей на озерную экосистему отмечаются и негативные явления,

которые наблюдаются как во время производства работ при наруше-

нии технологии добычи, несоблюдении требований по охране недр

и водных ресурсов, так и после освобождения озера от сапропелей.

В период производства работ отмечается снижение прозрачности во-

ды в результате взмучивания и притока воды с чеков. При гидроме-

ханизированном способе отмечено незначительное взмучивание

только в непосредственной близости от рабочих узлов. Но при экска-

ваторно-грейферном способе взмучивание охватывает большую аква-

торию и приводит к снижению прозрачности до 0.2 м. При всех спосо-

бах добычи, за исключением гидромеханизированного с использова-

нием электросиловых установок, наблюдается интенсивное загрязне-

ние экосистем нефтепродуктами. В период добычи содержание их

в водной массе достигает 0.1 мг/л и выше.

31

t

»1

Z

6

ШШттттгт'

TTi

:'

11ГГТТТТШ

%гттп^^

1 \JJ~\2 pvy]j ГйТК ^

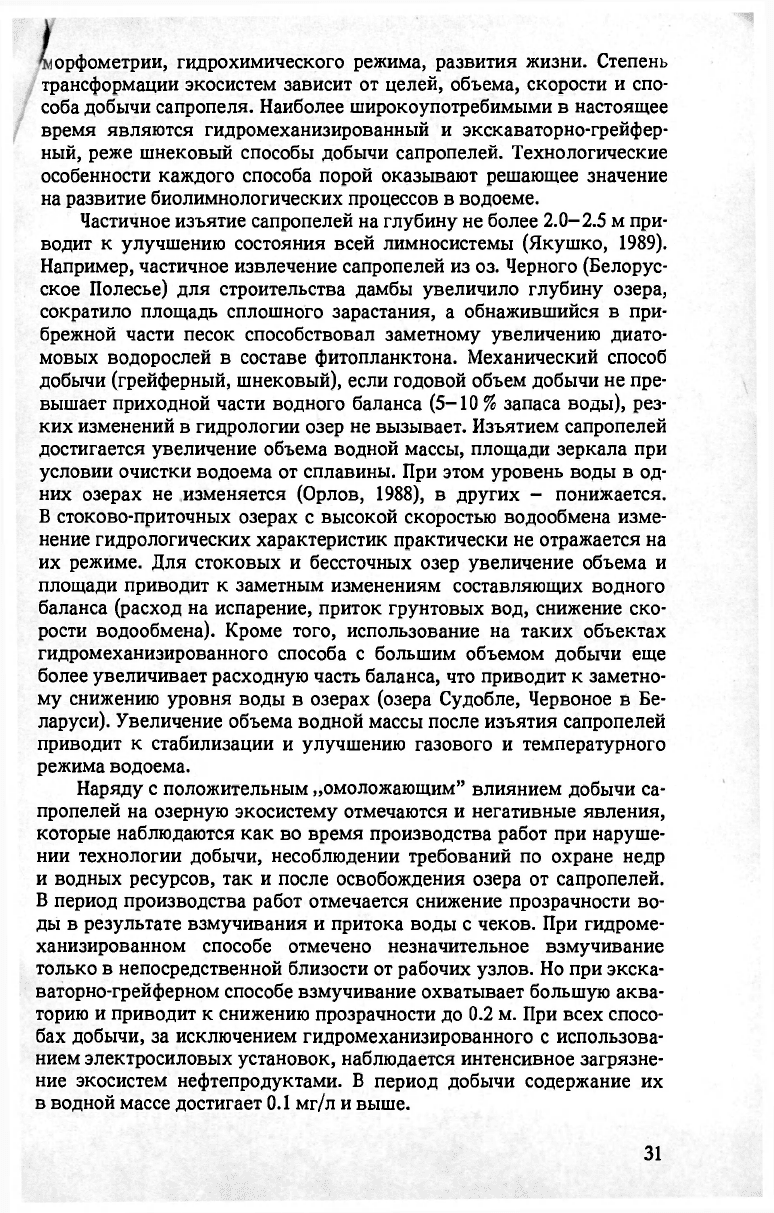

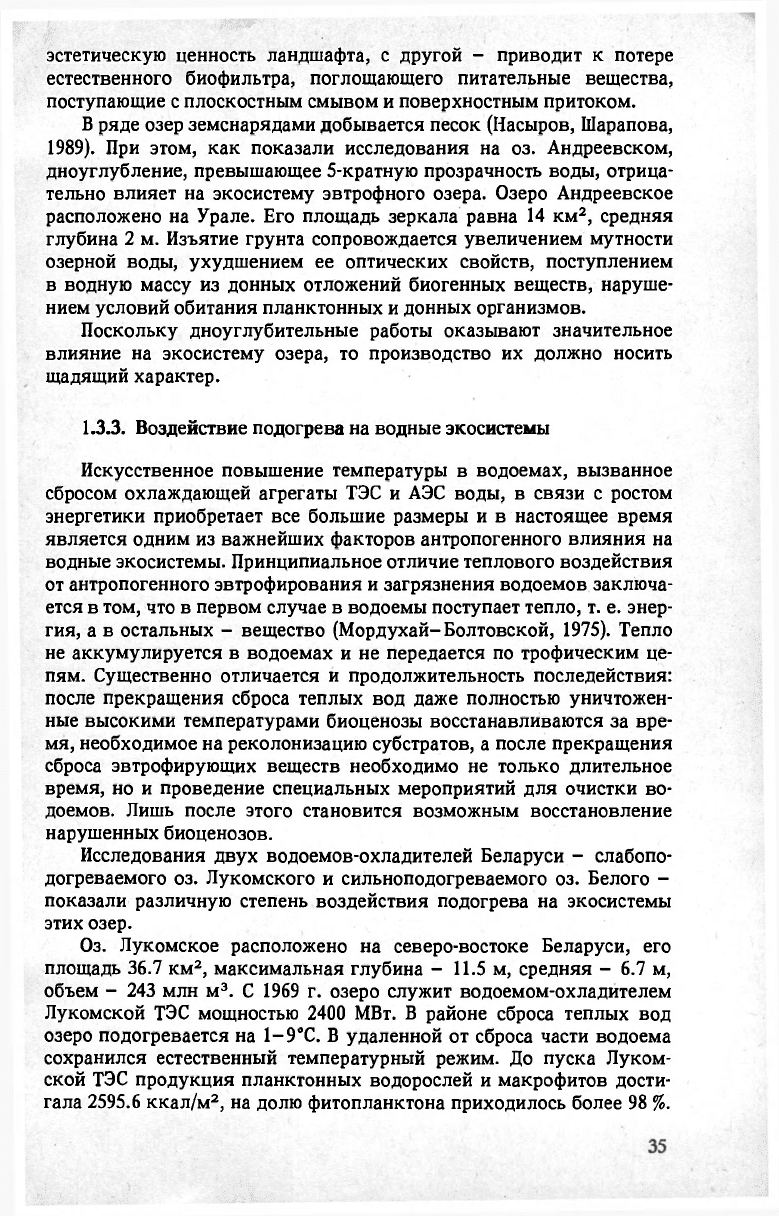

Рис. 7. Профили дна озер на участке добычи сапропеля (по данным эхолоти-

рования).

Гидромеханизированный способ: а

—

оз. Судобле, б

—

оз. Мотольское, в

—

оз. Бе-

реще; экскаваторно-грейферный способ: г

—

оз. Усвея. 1

—

сплавина, 2

—

рдесты,

3

—

элодея, 4

—

тростник, камыш, 5

—

хара.

Механизированный способ добычи сапропелей нарушает про-

филь дна озера. В одном случае происходит сильное расчленение ло-

жа, которое приобретает сложный характер с чередованием пере-

углубленных желобов (до 6-

7

м), и поднятий, с перепадом глубин до

3 м (рис. 7,а,в). В других случаях, при равномерной выборке, дно

приобретает ложбинообразную форму (рис. 1,6). В результате экска-

ваторно-грейферного способа добычи образуются углубления и

воронки, которые в мелководных озерах заполняются переотложен-

32

ными неуплотненными осадками в течение одного сезона (рис. 7,г).

Изменение геохимической обстановки в водоеме при добыче отложе-

ний приводит к необратимым изменениям вещественного состава

и генезиса осадков. Ведущими факторами становятся, во-перЕых,

образование перемешанного нестратифицированного осадка в районе

добычи, во-вторых, усиление процессов выщелачивания минераль-

ных и минерализации органических осадкоЕ и, в-третьих - формиро-

вание новых условий седиментации. Пелоген и неконсолидирован-

ный верхний слой органогенных осадков после прекращения добычи

переотлагаются со склонов выработки в глубокие участки ложа,

способствуя освобождению ранее заиленной литорали и сублиторали.

Осадки плотной консистенции могут образовывать подводные скло-

ны крутизной 50-70°.

Расчлененность ложа и появление переуглубленных участков

способствуют возникновению стратификации, что при слабом пере-

мешивании увеличивает вероятность появления анаэробных зон,

особенно в гипертрофных озерах. Анаэробные условия способствуют

накоплению биогенных элементов в донных отложениях и возврату

их в водную массу в периоды циркуляции; кроме того, низкие кон-

центрации растворенного кислорода или полное его отсутствие в та-

ких зонах снижают степень окисления органического вещества и

в условиях гипертрофных озер практически не улучшают качества

воды.

Направленность и скорость гидрохимических изменений в озе-

рах, происходящих под влиянием изъятия осадков, определяются

совокупным действием ряда факторов, ведущими из которых явля-

ются: уровень развития экосистемы к моменту добычи сапропеля,

структура водного и химического баланса, вещественный состав

осадков и др. Частичное выщелачивание вскрытых высокозольных

осадков в основании залежи и приток более минерализованных вод

с водосбора при понижении уровня приводят к возрастанию содержа-

ния суммы основных ионов (в 2 раза и более). В случае выработки

карбонатных сапропелей или осадков с повышенным содержанием

кальция происходит частичное растворение минералов и солей каль-

ция и магния, что приводит к увеличению общего их содержания

в воде. В озерах, накопителях органического вещества вследствие их

низкой зольности обогащение водной массы макрокомпонентами

незначительно.

Наиболее опасным последствием для экосистем при добыче от-

ложений является обогащение водной массы питательными вещест-

вами. Поступление фосфора, основного эвтрофирующего элемента,

происходит в результате интенсивного взмучивания сапропеля, что

наиболее ярко проявляется при гидромеханизированном способе

добычи. Отмечена тенденция возрастания содержания валового фос-

фора. Наиболее вероятно образование коллоидных форм и только

частичное его растворение. В каждом случае увеличение фосфорной

нагрузки способствует возрастанию продукционных процессов

3 Восстановление экосистем 23

и повышение скорости новообразования органического вещества, что

повлечет за собой ухудшение газового режима, условий окисления

и накопления лабильной фракции органического вещества в водной

массе. Значительные изменения количественного и качественного

состава водной массы отмечаются в дистрофных озерах. В воде озер

возрастают сумма основных макрокомпонентов и содержание фосфо-

ра в два и более раз, величина водородного показателя рН - до 8.0.

Перечисленные показатели создают условия для стимулирования

продукционных процессов и способствуют переходу данных эко-

систем на более высокий уровень трофии. Добыча осадков в гипер-

трофных озерах значительно снижает внутреннюю биогенную нагруз-

ку, но не решает проблему изъятия биогенных веществ, макрокомпо-

нентов и растворенных органических соединений из водной массы.

Отрицательное влияние на лимносистему выражается также в ис-

чезновении аборигенной флоры, перестройке структурного сообщест-

ва макрофитов, фито- и зоопланктона и зообентоса. Очистка берегов

от сплавины приводит к механическому уничтожению полупогру-

женной растительности по берегам озер. При искусственном пониже-

нии уровня происходит сокращение зарослей макрофитов на мелко-

водьях, перестройка фитоценозов. При стабилизации уровня в водо-

еме надводная растительность в прибрежной зоне восстанавливается.

В дистрофных озерах при добыче сапропелей происходит механиче-

ское уничтожение погруженной растительности в местах выработки,

а также сокращение площадей зарастания в результате снижения

прозрачности из-за увеличения мутности. Стабилизация экосистемы

после прекращения добычи сапропелей в течение ближайших 2-3 лет

приводит к появлению продуктивных зарослей погруженных макро-

фитов. Мелководья и заливы с плоским ложем заселяются элодеей

канадской, телорезом алоевидным. На склонах выработки в преде-

лах эвфотической зоны появляются заросли высокорослых рдестов,

приуроченных к обнажениям более зольных осадков. В гипертроф-

ных озерах ввиду отсутствия погруженной растительности и слабого

развития надводных существенных изменений в растительном по-

крове в результате добычи осадков не отмечается. После прекраще-

ния восстановительных работ следует ожидать развития раститель-

ности по акватории до глубины прозрачности. Такие звенья экоси-

стемы, как зообентос, фито- и зоопланктон, отличаются высокой ди-

намичностью и наименьшей консервативностью, направление их

изменчивости зависит от обеспеченности питательными веществами

и результатов перепланирования ложа. В конечном счете прекраще-

ние добычи сапропеля приводит к быстрой, в течение 2-3 лет, ста-

билизации экосистемы, однако для повышения качества воды необ-

ходимы дополнительные мероприятия и использование экологиче-

ски чистых способов добычи сапропелей.

Особую проблему представляют организация и благоустройство

сплавинных берегов. С одной стороны, очистка от сплавины пред-

ставляет собой техническую трудность, но значительно улучшает

34

эстетическую ценность ландшафта, с другой - приводит к потере

естественного биофильтра, поглощающего питательные вещества,

поступающие с плоскостным смывом и поверхностным притоком.

В ряде озер земснарядами добывается песок (Насыров, Шарапова,

1989). При этом, как показали исследования на оз. Андреевском,

дноуглубление, превышающее 5-кратную прозрачность воды, отрица-

тельно влияет на экосистему эвтрофного озера. Озеро Андреевское

расположено на Урале. Его площадь зеркала равна 14 км

2

, средняя

глубина 2 м. Изъятие грунта сопровождается увеличением мутности

озерной воды, ухудшением ее оптических свойств, поступлением

в водную массу из донных отложений биогенных веществ, наруше-

нием условий обитания планктонных и донных организмов.

Поскольку дноуглубительные работы оказывают значительное

влияние на экосистему озера, то производство их должно носить

щадящий характер.

1.3.3. Воздействие подогрева на водные экосистемы

Искусственное повышение температуры в водоемах, вызванное

сбросом охлаждающей агрегаты ТЭС и АЭС воды, в связи с ростом

энергетики приобретает все большие размеры и в настоящее время

является одним из важнейших факторов антропогенного влияния на

водные экосистемы. Принципиальное отличие теплового воздействия

от антропогенного эвтрофирования и загрязнения водоемов заключа-

ется в том, что в первом случае в водоемы поступает тепло, т. е. энер-

гия, а в остальных - вещество (Мордухай-Болтовской, 1975). Тепло

не аккумулируется в водоемах и не передается по трофическим це-

пям. Существенно отличается и продолжительность последействия:

после прекращения сброса теплых вод даже полностью уничтожен-

ные высокими температурами биоценозы восстанавливаются за вре-

мя, необходимое на реколонизацию субстратов, а после прекращения

сброса эвтрофирующих веществ необходимо не только длительное

время, но и проведение специальных мероприятий для очистки во-

доемов. Лишь после этого становится возможным восстановление

нарушенных биоценозов.

Исследования двух водоемов-охладителей Беларуси - слабопо-

догреваемого оз. Лукомского и сильноподогреваемого оз. Белого -

показали различную степень воздействия подогрева на экосистемы

этих озер.

Оз. Лукомское расположено на северо-востоке Беларуси, его

площадь 36.7 км

2

, максимальная глубина - 11.5 м, средняя - 6.7 м,

объем - 243 млн м

3

. С 1969 г. озеро служит водоемом-охладителем

Лукомской ТЭС мощностью 2400 МВт. В районе сброса теплых вод

озеро подогревается на 1-9°С. В удаленной от сброса части водоема

сохранился естественный температурный режим. До пуска Луком-

ской ТЭС продукция планктонных водорослей и макрофитов дости-

гала 2595.6 ккал/м

2

, на долю фитопланктона приходилось более 98 %.

33

Суммарная продукция зоопланктона и зообентоса составляла

92.9 ккал/м

2

или 3.5

%

первичной продукции. Вылов рыбы приблизи-

тельно достигал 0.15% продукции первого трофического уровня.

После превращения оз. Лукомского в водоем-охладитель суммарная

продукция фитопланктона и макрофитов снизилась до 790.5 ккал/м

2

,

причем на долю фитопланктона в настоящее время приходится лишь

80 %. Общая продукция планктонных и донных беспозвоночных со-

ставляет 9

%

первичной продукции, а вылов рыбы достигает 11

%

вто-

ричной продукции, или

1

% по отношению к первичному органиче-

скому веществу, создаваемому в водоеме (Ляхнович и др., 1987).

Такое соотношение между первичной продукцией и рыбопродуктив-

ностью характерно для экосистем прудов. Становится очевидным,

что в результате перестройки экосистемы оз. Лукомского возросла

эффективность утилизации первичной продукции последующими

трофическими звеньями.

Основной причиной изменения в экосистеме оз. Лукомского

является фильтрационная деятельность двустворчатого моллюска

дрейссены, вселившегося в водоем одновременно с пуском ТЭС. Вся

популяция дрейссены отфильтровывает объем воды, равный объему

озера в летнее время, менее чем за два месяца, что превышает про-

пускную способность системы охлаждения ТЭС. Вода, прошедшая че-

рез фильтрационный аппарат дрейссены, почти полностью освобожда-

ется от взвеси, которая осаждается на дно в виде агглютинатов и фе-

калий, существенно обогащая кормовую базу донных пелофилов.

Оз. Белое расположено на юго-западе республики, его площадь

составляет 5.2 км

2

, максимальная глубина - 4.9 м, средняя - 3.4 м,

объем - 17.7 млн м

3

. С 1961 г. озеро используется в качестве водоема-

охладителя Березовской ТЭС мощностью 900 МВт, в результате чего

весь объем озера испытывает значительный подогрев. В зоне на-

ибольшего подогрева среднегодовая температура повышена на 12.5°С,

минимальный подогрев составляет 6°С. В конце 1950-х годов вода оз.

Белого имела невысокую минерализацию, в среднем близкую к 95-

110 мг/л. Использование озера в качестве водоема-охладителя отра-

зилось в первую очередь на изменении общей минерализации и со-

левого состава воды. Замкнутая система водообмена между озером

и системами ГРЭС, т. е. ограниченный внешний водообмен, возрос-

шее испарение воды вследствие высоких температур, способствовали

увеличению минерализации воды. С другой стороны, сточные воды

системы химводоочистки, содержащие значительное количество

сульфатного иона (до 2156 мг/л), катиона Na

+

(772.8 мг/л), катионов

Ca

2+

и Mg

2+

(240 и 27.8 мг/л), карбонатного иона CO

3

2

" (35.0 мг/л),

вызвали перестройку солевого состава. К 1969 г. общая минерализа-

ция воды возросла до 540 мг/л. Засоление озера удерживалось в те-

чение 1968-1970 гг., т. е. до ввода в действие канала подпитки из

близлежащего оз. Черного. Ежегодный приток воды из оз. Черного

в объеме 2.7 млн м

3

привел к постепенному снижению минерализа-

ции воды.

34

В настоящее время общая минерализация воды в оз. Белом нахо-

дится на уровне 420 мг/л. В солевом составе доминирует гидрокарбо-

натный ион - 200-240 мг/л, который вместе с ионами кальция и маг-

ния (соответственно 72-100 и 5-9 мг/л) определяет величину минера-

лизации воды. Содержание щелочных металлов (Na

+

- 26-36 мг/л,

K

+

- 3-10 мг/л) повышено в 2-10 раз в сравнении с типичным коли-

чеством данных ионов в солевом составе озер Беларуси (Якушко,

1981). Содержание ионов хлора эквивалентно концентрации щелоч-

UIJV иАтаППЛО TI !ЛЛпаКпатля /— ^—

J

• — £

С

жился комплекс термофильных и даже термобионтных организмов,

включающий субтропические виды беспозвоночных (креветки

и моллюск).

Первичная продукция фитопланктона составляет 19 048 ккал/м

2

- , , , ..W..VWMH.W* О t идлшил! ЦПЯЛС

on. IT. - - -X

акватории озера, между сбросными и подводящими каналами ТЭС.

На базе отработанных теплых вод Березовской ГРЭС начало функцио-

нировать Белоозерское опытно-производственное рыбное садковое

хозяйство, обогащающее водоем аллохтонным органическим вещест-

вом 1000 т в год. Влияние садкового хозяйства на гидрохимический

режим озера прослеживается через ухудшение кислородного режи-

ма, повышение содержания органического вещества и биогенных эле-

ментов. До пуска Березовской ТЭС годовая продукция фитопланкто-

на равнялась 235.5 ккал/м

2

. Подводные макрофиты, покрывавшие

в тот период все дно озера, продуцировали 720 ккал/м

2

в год, т. е.

75

%

первичной продукции образовывалось макрофитами. Суммар-

ная продукция мирного зоопланктона и зообентоса составляла

16.5 ккал/м

2

, или 1.7

%

первичной продукции. Промысловая рыбопро-

дукция достигала 1.8 ккал/м

2

и составляла 6.6

%

общей продукции

хищных и мирных беспозвоночных, а также 0.25

%

первичной про-

дукции экосистемы. После превращения оз. Белого в водоем-охлади-

тель Березовской ТЭС его гидробиологический режим существенно

изменился. В настоящее время в водоеме отсутствует биологическая

зима (в зимний период биомасса фитопланктона не снижается ниже

33 г/м

3

, а зоопланктона - 0.7 г/м

3

). В водоеме в настоящее время сло-

жился комплекс термофильных и даже термобионтных организмов,

включающий субтропические виды беспозвоночных (креветки

и моллюск).

Первичная продукция фитопланктона составляет 19 048 ккал/м

2

,

а макрофитов - 7.5 ккал/м

2

, т. е. более 99.9

%

первичной продукции

образовывается фитопланктоном. По сравнению с 1950 г. суммарная

первичная продукция в оз. Белом возросла в 20 раз. Суммарная про-

дукция мирного зоопланктона и зообентоса в настоящее время

в 5 раз выше, чем в 1950 г. Продукция второго трофического уровня

достигает 0.4

%

первичной продукции.. Среднегодовая промысловая

рыбопродукция озера до 1985-1986 гг. достигла 3.5 ккал/м

2

. С учетом

интенсивного вылова рыбы любителями эта цифра приблизительно

равна 6.0 ккал/м

2

, что составляет 0.03% первичной продукции.

35

В гиперэвтрофных тропических озерах Индии с примерно таким же

уровнем первичной продукции (8500-11

ООО

ккал/м

2

в год) относи-

тельный вылов рыбы равен 0.02—0.05

%

(Sreenivasan, 1972).

Таким образом, характер воздействия подогрева на водные эко-

системы зависит от его интенсивности. В сильноподогреваемых во-

доемах-охладителях интенсивно развиваются первичные продуцен-

ты, в то время как консументы часто испытывают угнетение высоки-

ми температурами, в результате чего происходит существенное сни-

v*j Г" '•» * TT«/\TTtrVtTim ПЛРТТРТТ\ПП-

го" осаждения на растительности и почвенном покрове прилегающих

территорий с'последующим йх'вымыбанисм атмосферными осадком::

_ , C

lj

,not. d«„«, 10881 ПгпКп ПП9Р.

последствиям.

1.3.4. Промышленное загрязнение озер

Одним из источников загрязнения природной среды являются

пылегазовые и аэрозольные выбросы в атмосферу, распространяю-

щиеся на значительную территорию. Зона загрязнения достигает

20 км и более, вытянута в направлении преобладающих ветров с мак-

симальным загрязнением в радиусе 2-5 км(Тютюнова, 1987; Адамен-

ко, Богданов, 1981). Химические ингредиенты, выбрасываемые в ат-

мосферу, возможно объединить в три группы: к первой следует от-

нести оксиды серы и азота, ко второй - органические соединения

(органические кислоты, бензол и его производные, ацетон, ацетон-

циангидрин и мн. др.) и к третьей - тяжелые металлы (кадмий, медь,

никель, цинк, марганец).

В Белорусском Полесье фиксируются „кислые" дожди с рН менее

6.5 как результат загрязнения окислами серы и азота, которые в про-

цессе физико-химических превращений трансформируются в кисло-

ты. Максимальная кислотность атмосферных осадков, собранных на

открытых пространствах, составляла 4.5 и зарегистрирована в про-

мышленной зоне г. Новополоцка на водосборе оз. Люхово. Большое

влияние на закисление озер в промышленных зонах оказывает по-

ступление сернистых соединений, образованных в результате „сухо-

го" осаждения на растительности и почвенном покрове прилегающих

территорий с последующим их вымыванием атмосферными осадками

и плоскостным смывом (Johannes е. а., 1985; Beyer, 1988). Особо опас-

ными в зонах загрязнения являются туманы, представляющие собой

аэрозольную смесь водяного пара и химических веществ, кислот-

ность которых в отдельных случаях может составлять менее 2.5.

Сумма основных макрокомпонентов, зафиксированных в жидкой

фракции атмосферных осадков, составляла 18-50 мг/л. Наряду с низ-

кими величинами водородного показателя кислотный характер осад-

ков подчеркивает соотношение сумм катионов и анионов в пределах

1:2 и выше, а также относительно высокое содержание ионов суль-

фата в составе анионов, равное 24-

37

%.

Реакция озерных экосистем, расположенных в различных ланд-

36

шафтах, на процессы закисления не однозначна. К наиболее устойчи-

вым нереагирующим на „кислые" дожди, относятся водоемы, при-

уроченные к возвышенностям, сложенным карбонатными моренны-

ми суглинками и глинами. Вследствие высокой буферности пород

водосборов для .большого количества озер Белорусского Поозерья

характерен противоположный процесс - возрастание величин водо-

родного показателя, содержания основных макрокомпонентов, в том

числе и сульфатов (Якушко, 1981; Якушко, Пряхина, 1981). Класси-

ческим примером высокой устойчивости процессам закисления яв-

ляется оз. Лукомское - водоем-охладитель ТЭС, нагрузка на водное

зеркало и водосбор которого по сульфатам складывается из пыле-

газовых выбросов при сжигании мазута и промливневых вод. За пе-

риод с 1973 по 1986 г. относительное содержание сульфатов в воде

озера возросло с 3 до 12 %, а для величин водородного показателя

отмечаются возрастание его абсолютных величин и снижение преде-

лов колебаний.

Решающее воздействие кислотных осадков на развитие экоси-

стем озер проявляется на водосборах с низкой буферностью почв

и грунтов. К наиболее неблагоприятным районам Белорусского По-

озерья относится Полоцкая низина с преобладанием песчаных отло-

жений. Озерные водоемы, расположенные в ее пределах, характери-

зуются повышенной кислотностью и значительно меньшим количест-

вом основных катионов (кальция и магния) по сравнению с другими

озерными регионами Поозерья (Якушко, 1981; Карташевич, 1989).

В водоемах Полоцкой низины отмечаются в отдельных случаях высо-

кая скорость процесса ацидификации и связанные с ним последую-

щие изменения гидрохимического режима. Основным источником

загрязнения являются атмосферные осадки. Закисление проявляет-

ся в снижении буферности озерных вод и соответственно величин

водородного показателя на 0.5-1.0 за 10-летний период. Наряду

с тенденцией снижения суммы основных макрокомпонентов проис-

ходят их структурные изменения (Якушко, 1981). Снижается относи-

тельное содержание бикарбонатов, кальция и магния на 5-10%.

В структуре анионов увеличиваются абсолютные и относительные

величины сульфатов с 4-6 до 10-15

%

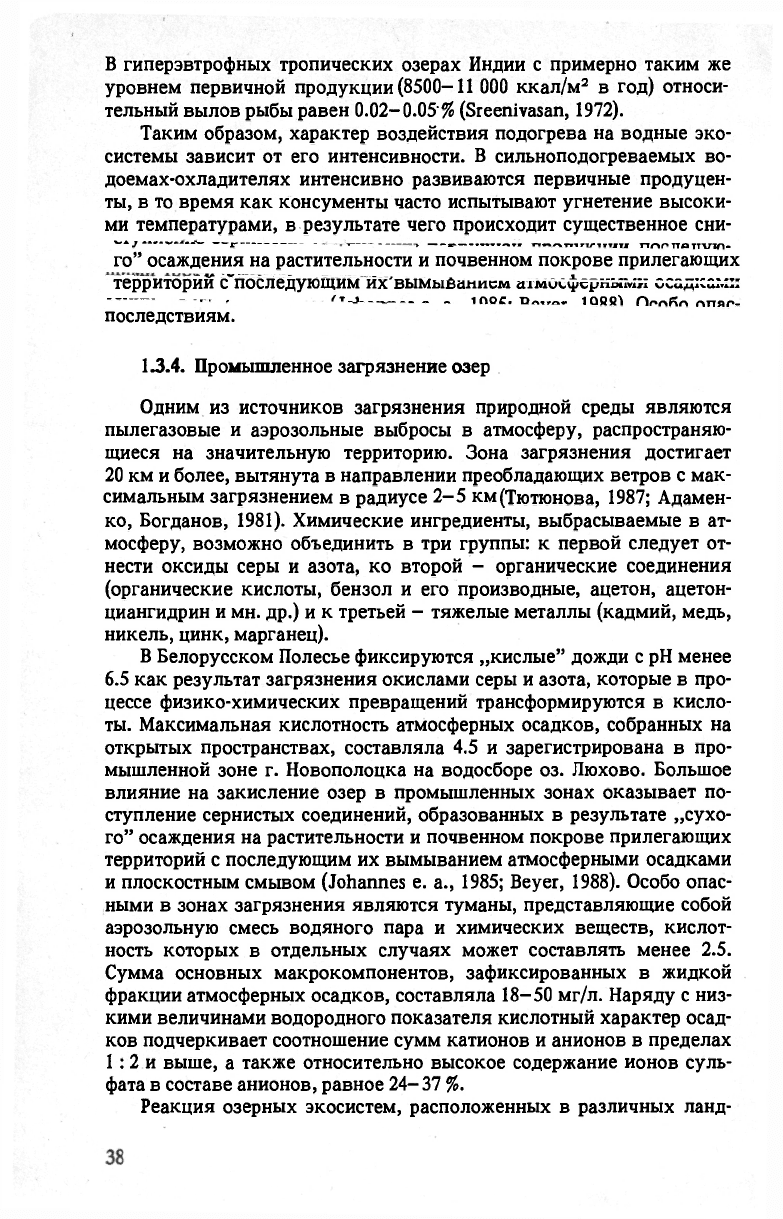

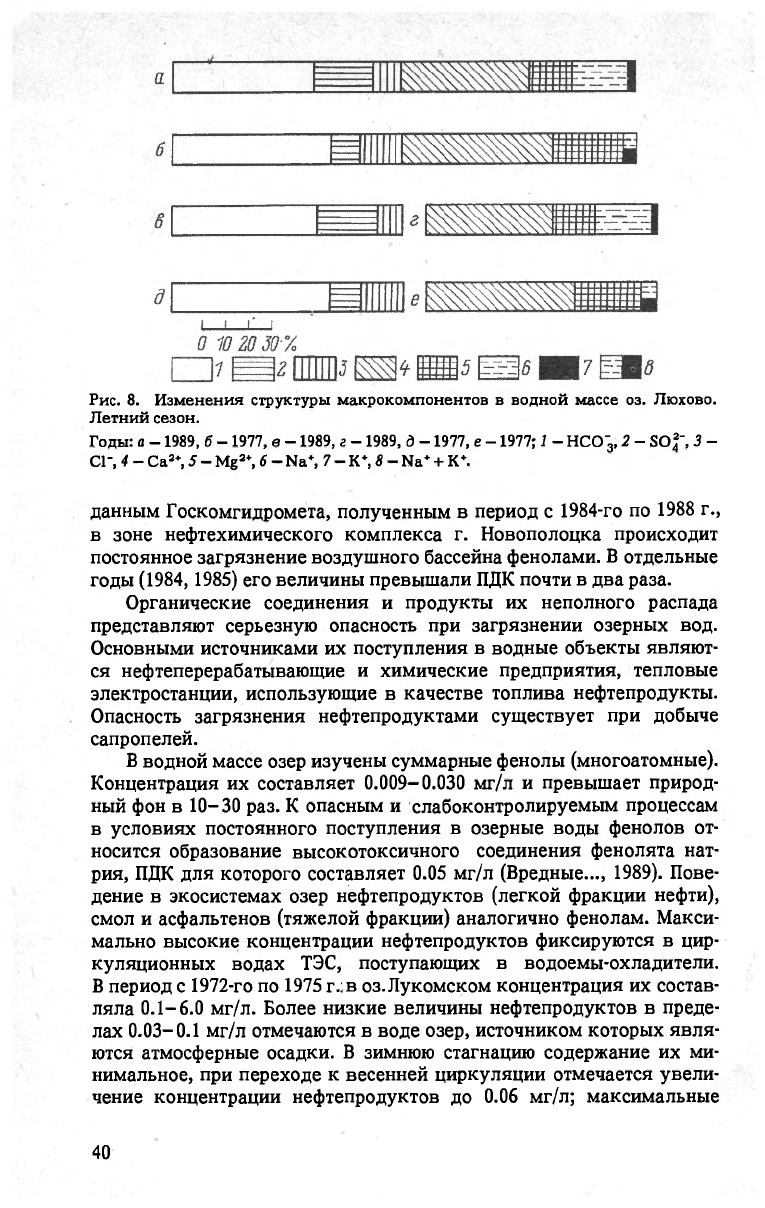

(рис. 8).

Органические соединения, загрязняющие окружающую среду,

являются наиболее опасными вследствие широкого спектра химиче-

ских ингредиентов, часто не имеющих природных аналогов. В центрах

сосредоточения химических предприятий г. Новополоцка, к приме-

ру, из 30 вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу,

30 %, согласно государственному стандарту, регламентируются как

высокоопасные, 42

%

относятся к классу опасных. Постоянный конт-

роль осуществляется только за летучими фенолами. В токсикологи-

ческом отношении из всего многообразия этих соединений летучие

одноатомные фенолы являются наиболее опасными. Разовая пре-

дельно допустимая концентрация (ПДК) в воздушной среде составля-

ет 0.3 мг/м

3

, среднесуточная - 0.003 мг/м

3

(Вредные..., 1989). Согласно

39

Рис. 8. Изменения структуры макрокомпонентов в водной массе оз. Люхово.

Летний сезон.

Годы: а -1989, б -1977, в -1989, г -1989, д -1977, е -1977; 1 - HCCT

3

,2 - SOf", 3 -

Cl", 4 - Ca

2

*, 5 - Mg

2

*, 6 - Na*, 7 - К*, 8 - Na* + К*.

данным Госкомгидромета, полученным в период с 1984-го по 1988 г.,

в зоне нефтехимического комплекса г. Новополоцка происходит

постоянное загрязнение воздушного бассейна фенолами. В отдельные

годы (1984, 1985) его величины превышали ПДК почти в два раза.

Органические соединения и продукты их неполного распада

представляют серьезную опасность при загрязнении озерных вод.

Основными источниками их поступления в водные объекты являют-

ся нефтеперерабатывающие и химические предприятия, тепловые

электростанции, использующие в качестве топлива нефтепродукты.

Опасность загрязнения нефтепродуктами существует при добыче

сапропелей.

В водной массе озер изучены суммарные фенолы (многоатомные).

Концентрация их составляет 0.009-0.030 мг/л и превышает природ-

ный фон в 10-30 раз. К опасным и слабоконтролируемым процессам

в условиях постоянного поступления в озерные воды фенолов от-

носится образование высокотоксичного соединения фенолята нат-

рия, ПДК для которого составляет 0.05 мг/л (Вредные..., 1989). Пове-

дение в экосистемах озер нефтепродуктов (легкой фракции нефти),

смол и асфальтенов (тяжелой фракции) аналогично фенолам. Макси-

мально высокие концентрации нефтепродуктов фиксируются в цир-

куляционных водах ТЭС, поступающих в водоемы-охладители.

В период с 1972-го по 1975

г.;

в оз.Лукомском концентрация их состав-

ляла 0.1-6.0 мг/л. Более низкие величины нефтепродуктов в преде-

лах 0.03-0.1 мг/л отмечаются в воде озер, источником которых явля-

ются атмосферные осадки. В зимнюю стагнацию содержание их ми-

нимальное, при переходе к весенней циркуляции отмечается увели-

чение концентрации нефтепродуктов до 0.06 мг/л; максимальные

40