Даниэль С.М., Искусство видеть

Подождите немного. Документ загружается.

символы небесного мира, белый —

чистоты и невинности и т. п.). Разу-

меется, символика цвета не однознач-

на для различных изобразительных

систем средневековья, но сам цве-

товой символизм остается неизмен-

ным принципом. Образование более

или менее устойчивого «словаря цве-

тов» явилось результатом длитель-

ного исторического отбора, обобще-

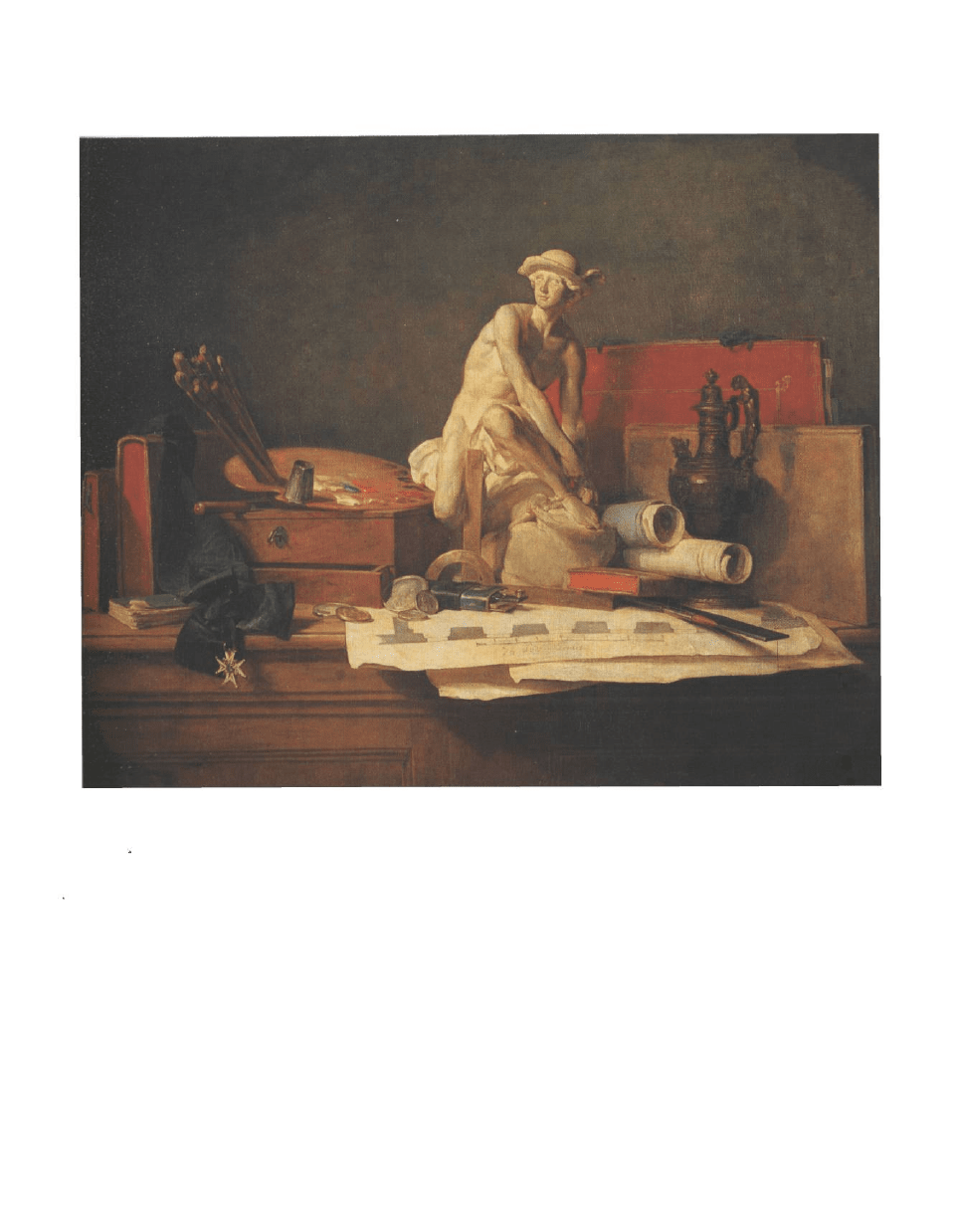

Ж.-Б. Шарден. Натюрморт с атрибутами

искусств

1766. Ленинград, Эрмитаж

нием огромного коллективного опыта.

Таким образом, внешняя простота ко-

лорита, наблюдаемая в средневеко-

вых изображениях, не имеет ничего

общего с наивным упрощением па-

литры, а истолкование иконы в духе

примитива является очевидным

заблуждением.

«Изменчивость возводит в по-

стоянство» — эта формула в высшей

121

язык живописи

степени применима к русской иконо-

писи. Переводя ее колористический

язык на язык современных понятий,

можно сказать, что иконопись опери-

рует преимущественно локальными

цветами. Точнее говоря, она поль-

зуется постоянными значениями

цвета и организует колорит с таким

расчетом, чтобы каждый цвет макси-

мально выявлял свое значение.

Достаточно вспомнить известную

новгородскую икону 14 века «Чудо

Георгия о змие» (Ленинград, ГРМ)

Предельно выразительному линей

ному узору с активными диагональ

ными контрастами отвечает мощное

звучание нескольких интенсивных

цветов. Формы сведены к ясно обо

зримым силуэтам. Доминирующее

сочетание белого и красного, усилен

ное вкраплением холодных цветов,

воспринимается как раз и навсегда

Э. Делакруа. Охота на львов в Марокко

1854. Ленинград, Эрмитаж

122

запечатленная формула победо-

носного образа.

С колоритом, основанным на гар-

монии локальных цветов, мы встре-

чаемся не только в средневековой жи-

вописи, но и в живописи раннего Воз-

рождения, а также позднее, вплоть до

современного искусства, где автори-

тет средневековой колористической

традиции очень высок. Однако, начи-

ная с эпохи Возрождения, преобла-

дающей живописной тенденцией ста-

новится стремление связать колорит

со светотеневой моделировкой форм и

«глубиной» иллюзорного простран-

ства картины. Тем самым акцент пе-

реносится с постоянства на измен-

чивость. Приведение цветового

многообразия к единству осложняет-

ся вместе с увеличением числа усло-

вий, соблюдение которых необходимо

для . достижения такого единства.

Расслоение изобразительного про-

странства, введение конкретного

освещения (зачастую вместе с источ-

ником света), светотеневая модели-

ровка форм, данных в сложных про-

странственных поворотах,— вот

основные причины, по которым от-

крытый цвет утрачивает былое зна-

чение в колористической системе.

Вместе с тем восприятие цвета стано-

вится более индивидуальным. Карти-

на мира как бы распадается на мно-

жество цветовых перспектив. Можно

говорить не только о колорите нацио-

нальных художественных школ (на-

пример, венецианской, голландской,

фламандской и т. д.), но и о коло-

ристических системах отдельных

мастеров — Тициана и Веронезе,

Халса и Рембрандта, Пуссена и Лор-

рена, Рубенса и Ван Дейка.

В этом смысле любопытным исто-

рическим примером служит спор

«рубенсистов» и «пуссенистов», раз-

горевшийся во Франции второй поло-

вины 17 века. Две партии, названные

по именам почитаемых мастеров,

столкнулись на почве явного недора-

зумения, что не помешало вспыхнуть

настоящим страстям. Сохраняя за

Пуссеном достоинства верного после-

дователя древних, партия «рубен-

систов» отрицала в его искусстве ка-

кую-либо живописность и «сквер-

ному» его колориту противопостав-

ляла мощь палитры Рубенса. Крити-

ка же Рубенса с академических пози-

ций отмечала у него недостатки в ри-

сунке вместе с вульгарностью типов.

Здесь мы встречаемся с характер-

ным противопоставлением «рисун-

ка» и «колорита», о чем уже упо-

миналось выше; к сожалению, по-

добные схоластические споры ведут-

ся по сей день. Поистине нужно быть

слепым, чтобы не видеть колористи-

ческих достоинств Пуссена. Другое

дело, что пуссеновский колорит

входит в иной композиционный

ансамбль, нежели колорит Рубенса.

Легко заметить, что французский

мастер реабилитирует значение ло-

кального цвета, и в этом отношении

его колорит несколько архаичен для

эпохи барокко. Однако как родона-

чальник европейского классицизма

Пуссен и в области цвета оказывает-

ся подлинным новатором, лишний раз

доказывая тезис о новизне «хорошо

забытого старого». При всем том

факт спора, разгоревшегося вокруг

крупнейших представителей живопи-

си барокко и классицизма, сам по се-

бе весьма характерен как свидетель-

ство возросшего значения индиви-

дуальных художественных «манер»,

включая колорит.

На протяжении своей долгой ис-

тории живопись неоднократно стано-

вилась полем битвы различных мне-

123

язык живописи

А. Л. Иванов. Вода и камни под Палаццуоло

Начало 1850-х гг. Ленинград, ГРМ

ний, оценок, предпочтений. И если

наиболее страстные споры возникали

именно вокруг вопросов колорита,

то это еще одно доказательство по-

вышенного эмоционального воздей-

ствия, которым обладает цвет.

Новые колористические пробле-

мы возникли перед живописью в свя-

зи с работой на пленэре (от франц.

plein air — открытый, свежий воз-

дух). Открытия пленэрной живописи

стали причиной радикальных пере-

мен в отношении к цвету. В русской

живописной традиции осуществле-

ние этих перемен было начато Алек-

сандром Ивановым. История созда-

ния основного его произведения —

«Явления Мессии» — могла бы слу-

жить своего рода энциклопедией жи-

вописного творчества, ибо реализа-

ция грандиозного замысла картины

разрасталась наподобие ветвления

дерева, давая все новые и новые побе-

ги. Одним из таких живых побегов и

124

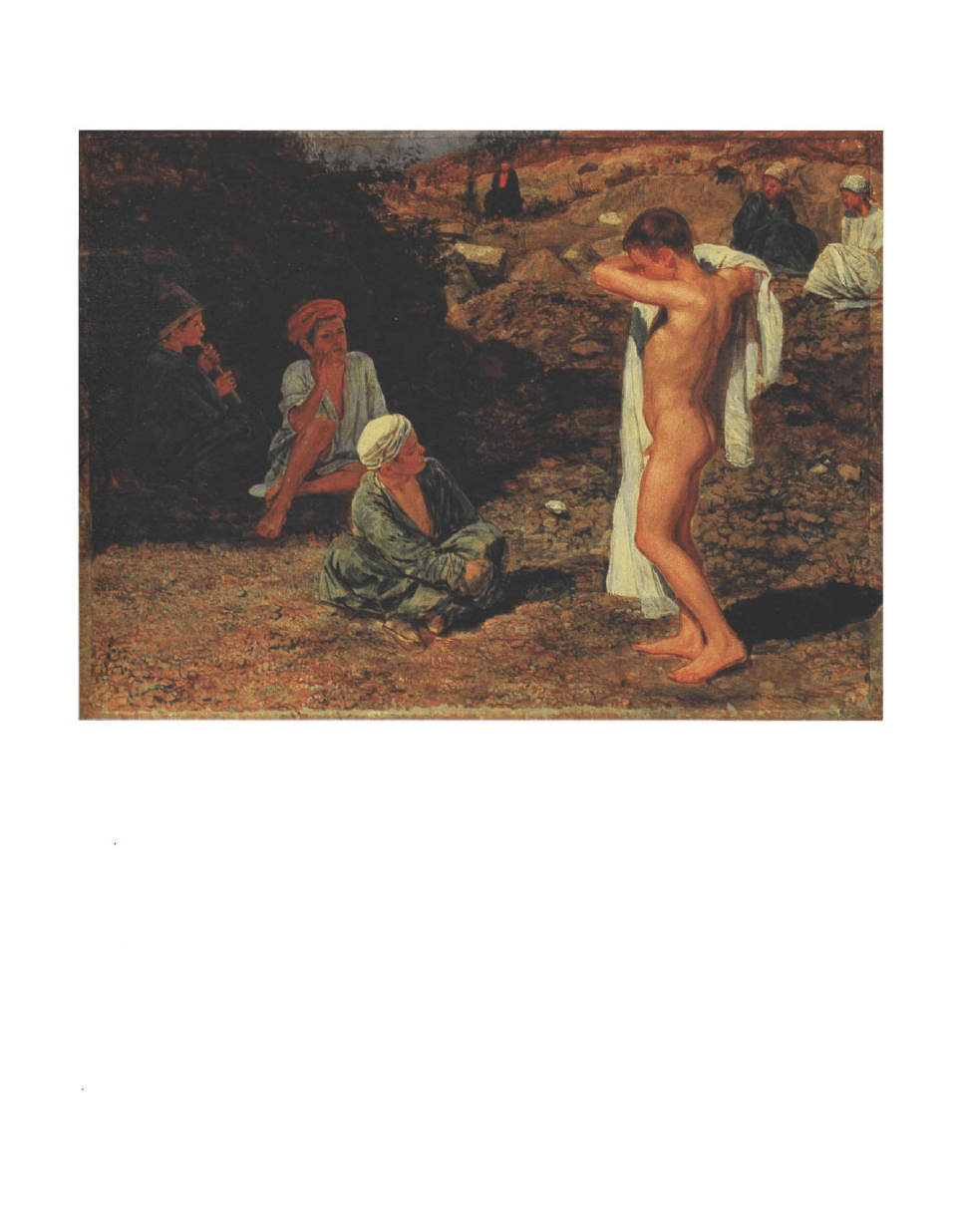

А. А. Иванов. Семь мальчиков

в цветных одеждах и драпировках

1840-е гг. Ленинград, ГРМ

явился пленэрный опыт Иванова —

этюды земли, воды, скал, камней, де-

ревьев, а также этюды обнаженных

гел под открытым небом, при солнеч-

ном свете. Внимание здесь сосредо-

точено на разнообразии цвета, вос-

принимаемого в условиях различной

удаленности и освещенности. Ло-

кальные цвета (включая белый) по-

лучают богатейшую внутреннюю раз-

работку, насыщаются рефлексами и

складываются в образ цветовой сре-

ды, где каждый оттенок выступает

функцией колористического целого.

Аналогия с ветвлением дерева тем

более уместна, что каждый из этюдов,

будучи штудией натуры, одновре-

менно сохраняет тесную связь с за-

мыслом картины и является неотъем-

лемой частью мыслимого идейно-ху-

дожественного организма [4, с. 162 —

173]. Этим пленэрные этюды Иванова

принципиально отличаются от гря-

дущего импрессионизма, аналогия

125

язык живописи

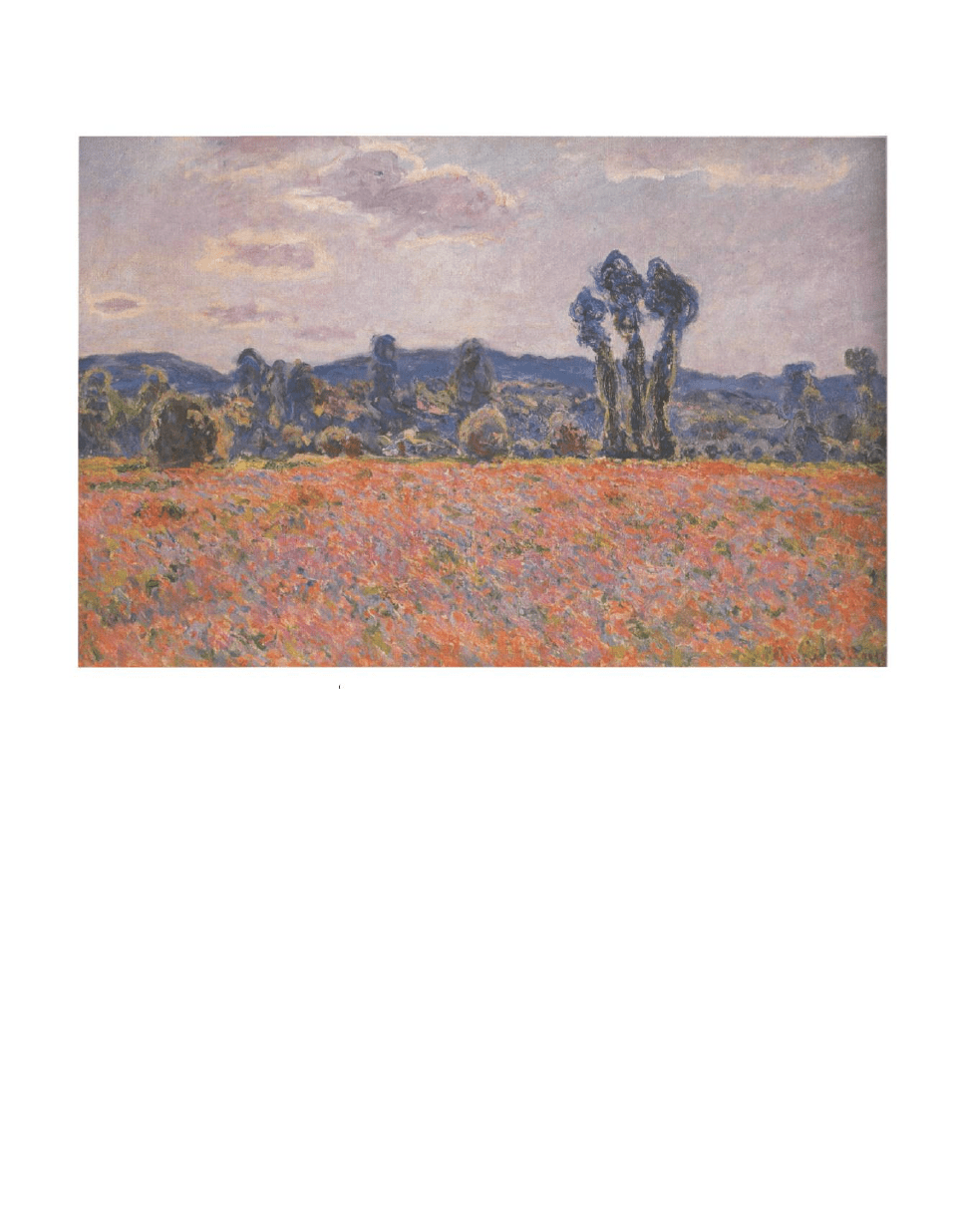

К. Моне. Поле маков

Конец 1880-х гг. Ленинград, Эрмитаж

с которым является немедленно, при

первом же взгляде. И вместе с тем

нельзя не поражаться тому обстоя-

тельству, что пленэрное истолкование

колорита развито Ивановым еще в се-

редине 19 столетия.

Импрессионизм (от франц.

impression — впечатление) — худо-

жественное течение общеевропейско-

го масштаба — довел стремление к

воплощению изменчивости цвета, ка-

залось бы, до возможного предела.

Зримый мир был подвергнут тончай-

шей цветовой дифференциации, а

картина, воплотившая этот образ вос-

приятия, стала скоплением цветных

«атомов», образующих более или

менее различимые предметные кон-

фигурации. Эффект оказался в пол-

ном смысле слова ослепительным.

Зритель, привыкший видеть в приро-

де тела или, по крайней мере, формы

тел с теми или иными цветовыми

признаками, был ослеплен игрой из-

лучений и поначалу не увидел в кар-

тинах импрессионистов ничего, что

напоминало бы о реальности. «...В на-

ше время,— вспоминал Клод Моне.

одна из картин которого дала назва-

ние всему течению,— нас судили без

снисхождения. Тогда не говорили ,,Я

не понимаю", но — „Это идиотизм,

126

К. Моне. Мост Ватерлоо (Эффект тумана)

1903. Ленинград, Эрмитаж

это подлость" — это стимулировало

нас, давало мужество, заставляло нас

работать» [73, т. 5, кн. 1, с. 103—

104]. Не менее резкой была в свое

время реакция публики и старшего

поколения художников на колористи-

ческие новшества Серова, Врубеля,

Коровина и других молодых русских

живописцев, использовавших, в част-

ности, опыт импрессионизма.

Прошло время, и зритель на-

учился — именно научился — видеть

реальный мир таким, каким его

изображали импрессионисты; их ко-

лористическая система обрела ха-

рактер общественно-эстетической

ценности. Но проходит еще немного

времени, и Сезанн, соратник импрес-

сионистов, мечтает «вернуться к Пус-

сену» — «оживить Пуссена на при-

роде» [93, с. 196, 228, 309]. Тем са-

мым возрождается тенденция к по-

стоянству цвета, хотя и на новой

основе. В начале 20 столетия эта тен-

денция укрепляется и в целом ряде

живописных направлений получает

абсолютное преобладание.

Именно в это время молодой рус-

ский живописец К. С. Петров-Водкин

задает самому себе «кощунственный»

вопрос: «...а не есть ли блестящее

итальянское Возрождение... начало

127

язык живописи

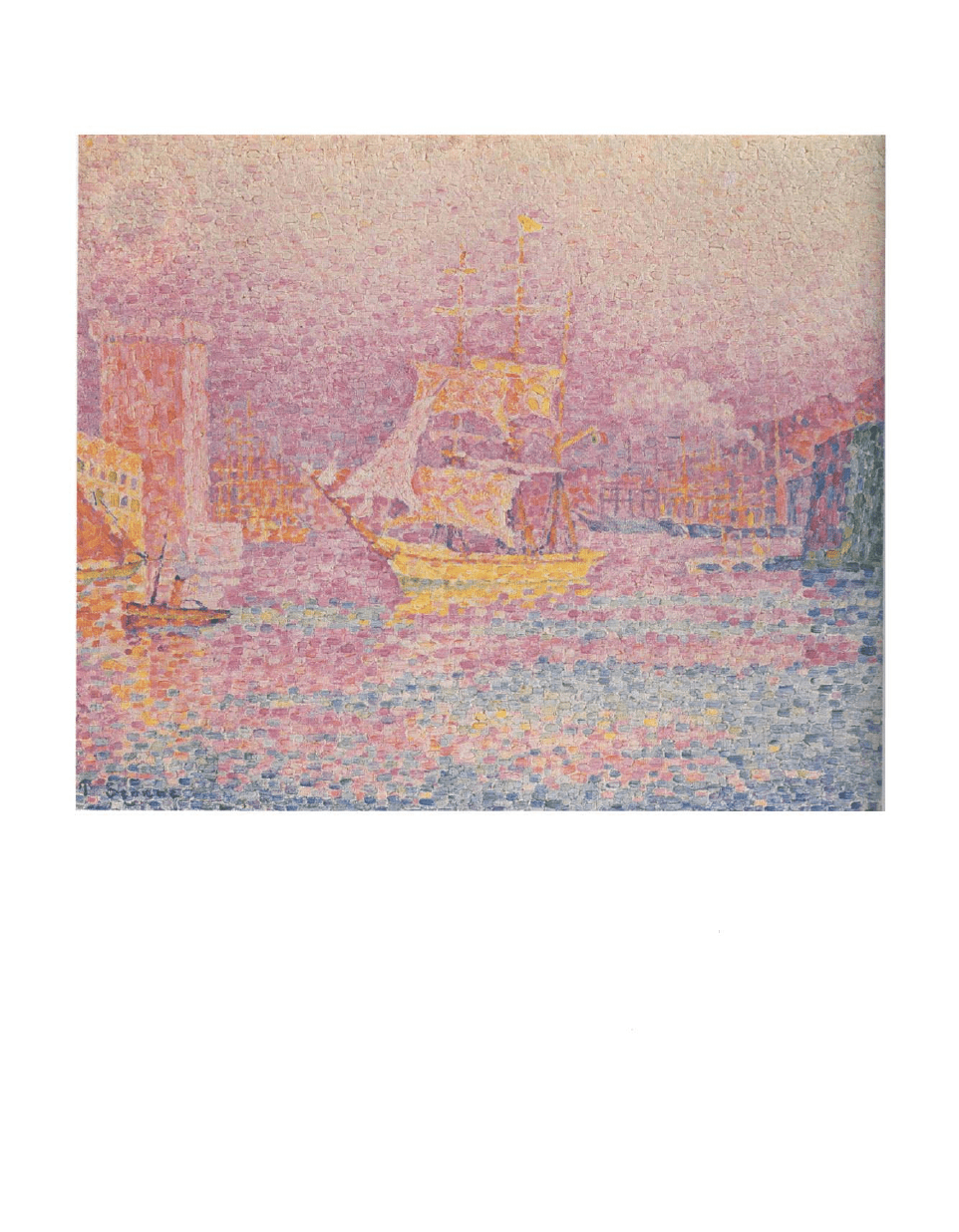

П. Синьяк. Гавань в Марселе

1906. Ленинград, Эрмитаж

упадка живописи, когда ум, вкус

начинают заменять остроту предмет-

ного восприятия?» [80, с. 486]. Я не

случайно обратился к словам Петро-

ва-Водкина, ибо ему во многом при-

надлежит инициатива новой ради-

кальной переориентации русской жи-

вописи, выразившейся, в частности,

в обращении к иконописи как школе

колорита.

Здесь как бы замыкается круг

избранных исторических примеров.

ПОЧЕРК ЖИВОПИСЦА

Употребление слова «техника» по

отношению к живописи привычно

для слуха, но небезопасно для пони-

мания. Известные ассоциации могут

128

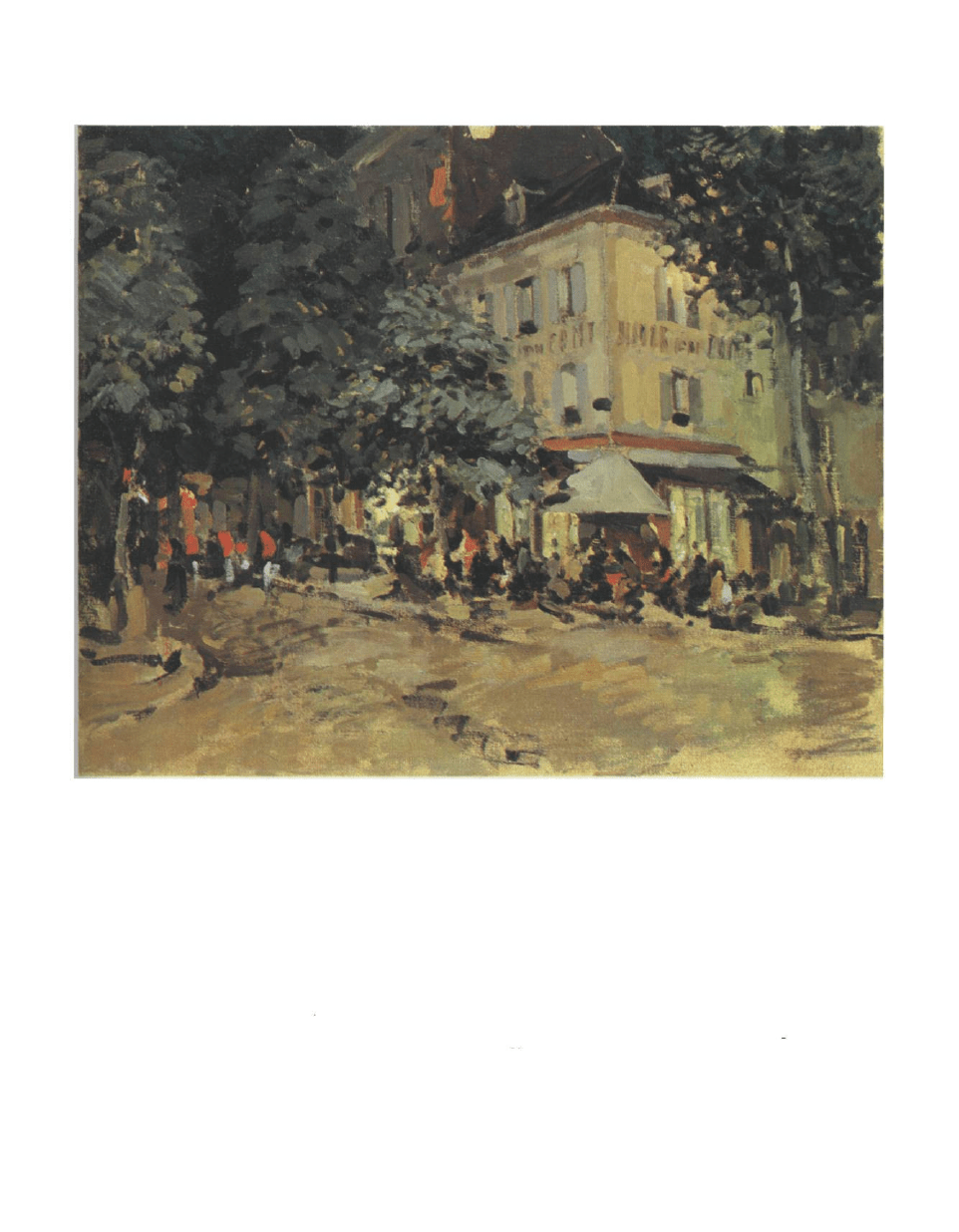

К. А. Коровин. Улица в Виши

Ленинград, ГРМ

породить представление, будто бы

в процессе творчества наступает та-

кой момент, когда реализация за-

мысла приобретает чисто внешний

характер, когда художник передове-

ряет ее послушному инструменту, и

дальнейшее, как говорится,— «дело

техники». Подобное представление

ошибочно по самому своему сущест-

ву. Даже искусство канонического

типа не предполагает чисто техни-

ческого репродуцирования образца,

но в каждом новом акте воспроизво-

дит первообраз. Что же касается ин-

дивидуального творчества, то здесь

тем более невозможно выделение тех-

ники в качестве внешнего сред-

29

ства .

Другое дело, что владение кистью

может достичь той степени свободы,

129

язык живописи

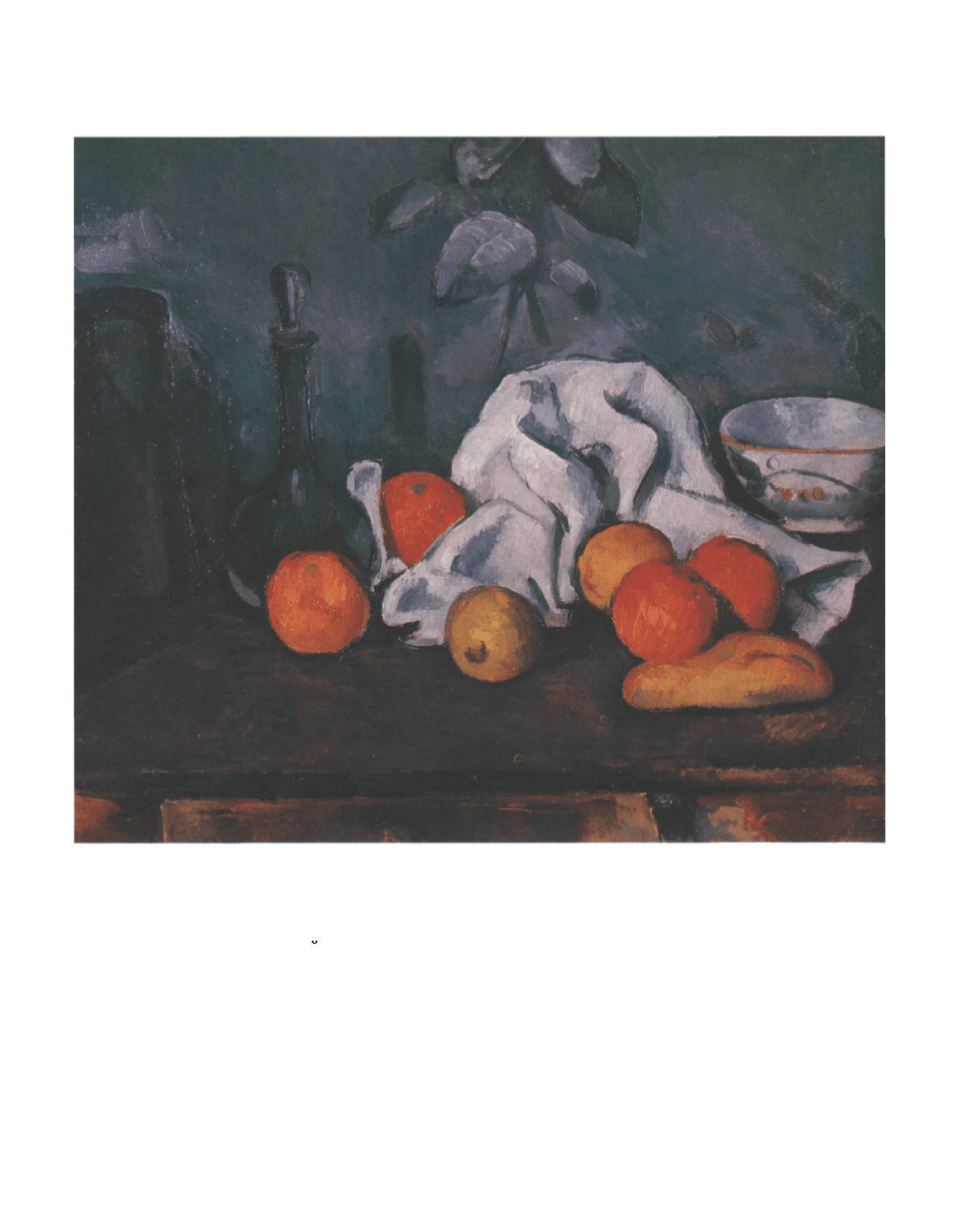

П. Сезанн. Фрукты

Ок. 1879 — 1882. Ленинград, Эрмитаж

когда живописный инструмент сли-

вается с кистью руки и действует

наподобие органа тела под неосозна-

ваемым контролем психики. В таком

случае техника становится естествен-

ной функцией творящей личности и

перестает быть техникой в обычном

смысле слова.

Все входящее в сферу искусства,

начиная с безучастных, казалось бы,

предметов, подсобных средств, при-

способлений и инструментов,— все

здесь насыщается отзвуками худо-

жественно-эстетического отношения

к миру. Любовь живописца к своим

инструментам совершенно естествен-

130