Даниэль С.М., Искусство видеть

Подождите немного. Документ загружается.

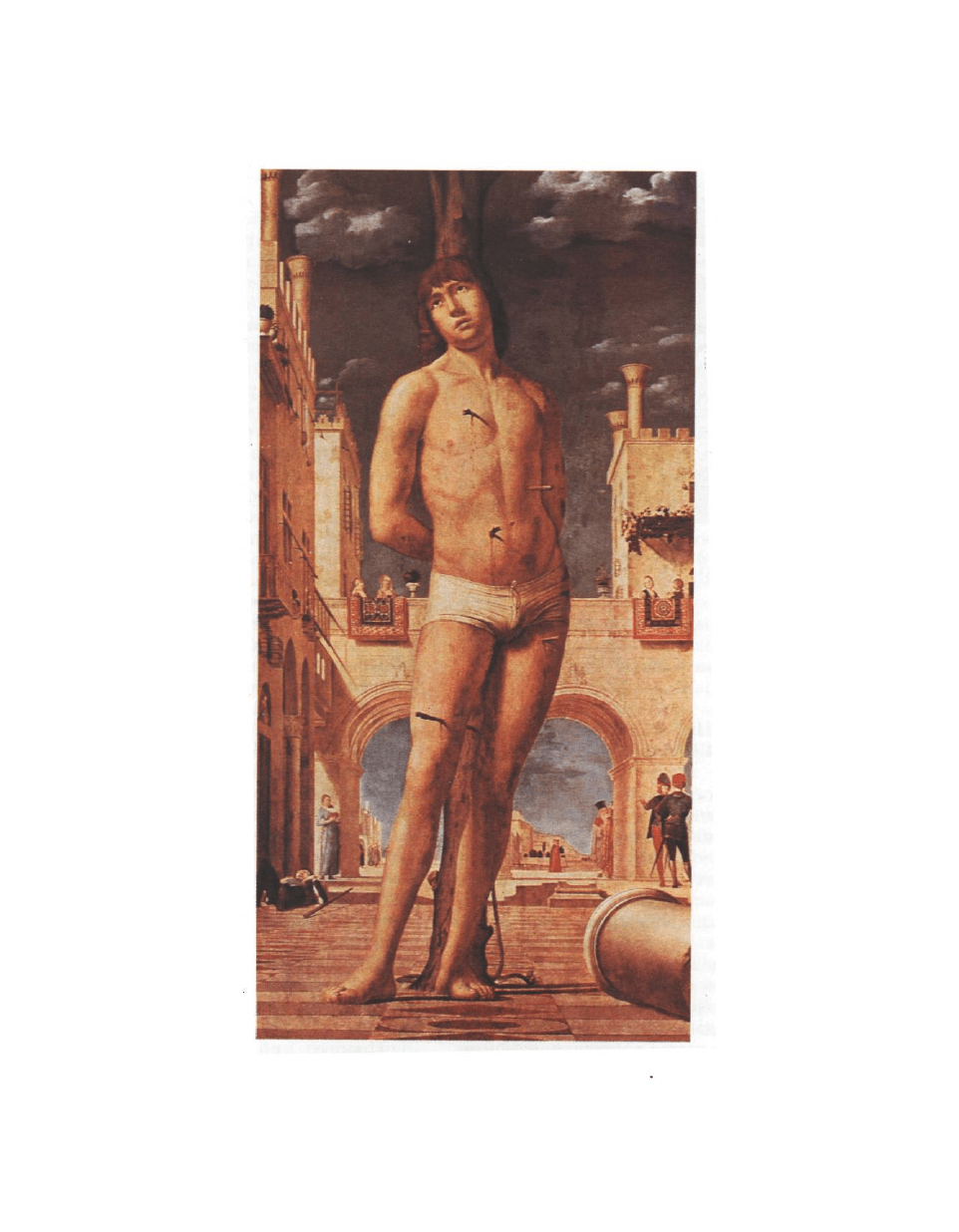

А. да Мессина. Святой Себастьян

1476. Дрезден, Картинная галереи

язык живописи

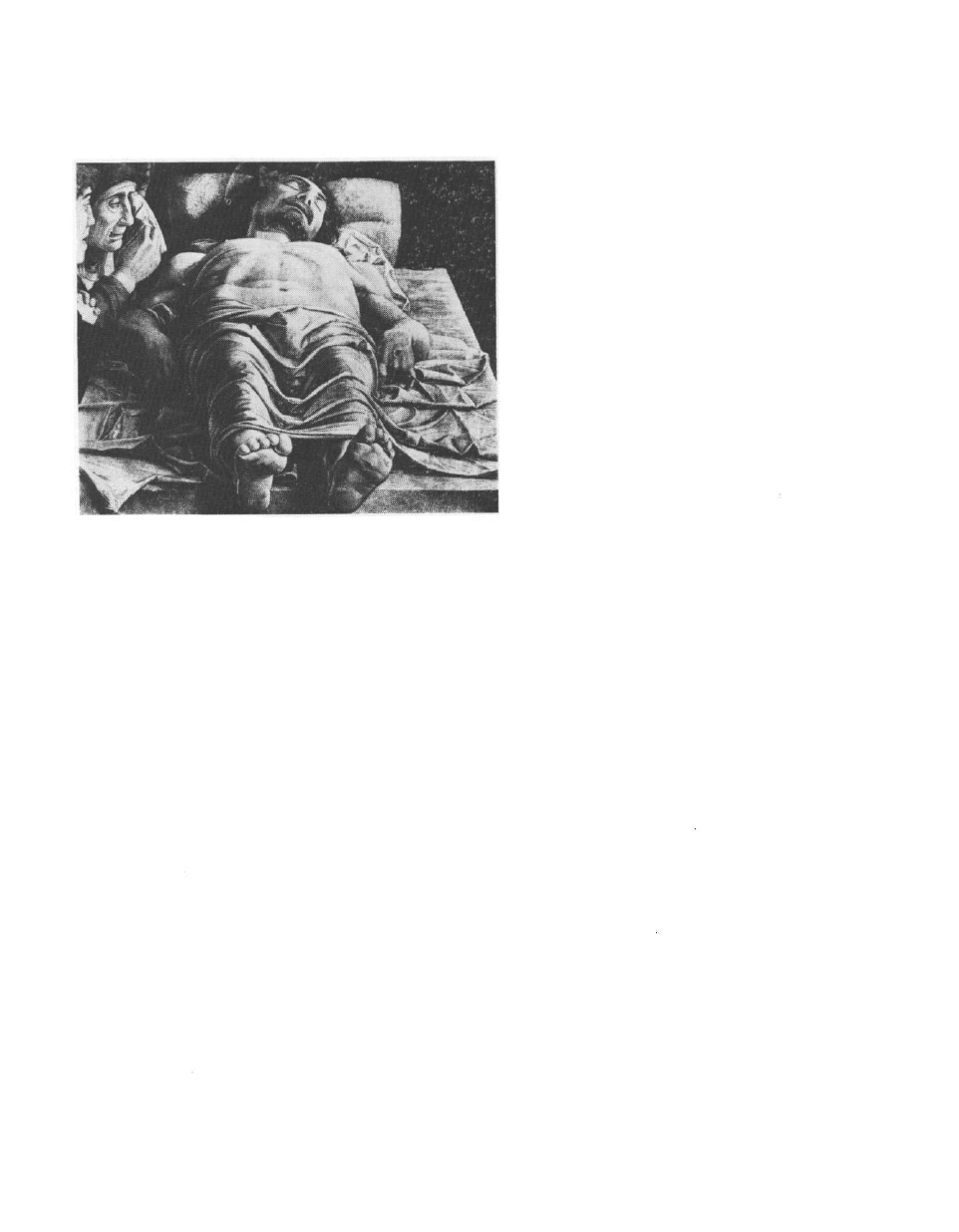

А. Мантенья. Мертвый Христос

Ок. 1500. Милан, галерея Брера

нас на глазах. Таким образом, перед

нами — сразу несколько дорог, не-

сколько пространств.

ПРОСТРАНСТВА

ЖИВОПИСНЫХ ЖАНРОВ

Каковы бы ни были идеи, вопло-

щаемые живописью, главным ее ге-

роем неизменно являлся человек. В

этом смысле пространство живописи

антропоцентрично *. Даже если че-

ловек непосредственно не представ-

лен в произведении, человеческое от-

ношение к миру составляет основу

любой художественной ориентации.

Человек по-разному ориентирует-

ся в пространстве — близком, отда-

ленном и далеком; это различие ска-

зывается в языке живописи, в геомет-

рии картины. Оно отражено и в жан-

ровом членении живописи.

Художественные жанры (от

франц. genre — род, вид) опреде-

ляются по тому, что изображено и как

изображено; в живописи акцент

обычно ставят на первом, хотя окон-

чательной ясности здесь нет. Пор-

трет предполагает достоверное изоб-

ражение какого-либо человека или

группы лиц, натюрморт обычно

изображает мир вещей, окружающих

человека, бытовой жанр — человека

в повседневной жизни, историче-

ский — события реальной или леген-

дарной истории, пейзаж — мир при-

роды и т. д. В историко-художест-

венном процессе пути жанров по-

стоянно скрещиваются, порождая

сложные жанровые образования,

а заодно и дополнительные слож-

ности в определении характера

произведений. Кроме того, с течением

времени жанровый состав живописи

не остается постоянным.

В центре картины мира, создан-

ной Возрождением, стоит человек.

Образ его в значительной мере мифо-

логичен, героизирован, целостен. Эта

нераздельная целостность ясно ощу-

тима в ренессансном портрете. Ко-

нечно, человек включен в различные

ситуации, окружен различными ве-

щами и существами, изображен в со-

седстве с природой, но эти характе-

ристики еще не претендуют на отно-

сительную самостоятельность и не

выделяются в качестве особых жан-

ровых ориентации. В русле станковой

живописи развитая система жанров

складывается позднее, в 17 столетии,

которое историки искусства часто

именуют эпохой барокко (по назва-

нию господствовавшего художествен-

ного стиля).

Процесс образования жанров

можно представить как расслоение

целостного пространства ренессанс-

ной картины на отдельные, относи-

тельно самостоятельные миры, где

92

предметы, бывшие прежде атрибута-

ми *, становятся полноправными ге-

роями изображения. Это означает, что

художественное восприятие и воз-

действие простираются теперь гораз-

до дальше прежних границ и стано-

вятся значительно сложнее.

В системе живописных жанров,

какой она складывается в эпоху ба-

рокко, пейзаж и натюрморт пред-

ставляют собой два полюса, два

пространственных предела, две про-

тивоположные (но не конфликтные)

позиции по отношению к миру — как

макрокосму, с одной стороны, и

микрокосму, с другой. Возникает

соблазн аналогии с эксперименталь-

ным естествознанием того времени,

с «волшебными приборами» Ле-

венгука и Галилея, с усовершенство-

ванием зрения и расширением зна-

ния посредством микроскопа и теле-

скопа. Как известно, именно приме-

нение этих приборов обусловило

крупнейшие достижения науки 17

столетия, наблюдение и описание

макро- и микропространств, планет

и микроорганизмов, идеи единства

физического мира и биологических

форм. Жанровая специализация жи-

вописи может быть представлена,

если угодно, подобным устройством,

открывающим новые, невиданные

пространства и объекты.

Пространственные завоевания

живописи в эпоху барокко наиболее

наглядно выявились, пожалуй, в пей-

заже (франц. paysage: от pays —

страна, земля, местность). Рубенс,

Пуссен, Рембрандт, Рейсдал, Лоррен

и другие мастера 17 века совершают

в этой области открытия, вполне со-

поставимые с великими географиче-

скими открытиями. Однако «чистый»

пейзаж возникает не сразу. Долгое

время изображение природы могло

существовать лишь под покровитель-

ством живописи «высокого рода» —

так называемого исторического жан-

ра, включавшего в себя сюжетику

священной истории, античной мифо-

логии, эпической поэзии и т. п.

Поэт Райнер Мариа Рильке, тон-

кий знаток живописи, писал о преды-

стории пейзажа: «Искусство узна-

ло человека до того, как оно занялось

пейзажем. Человек был на первом

плане и заслонял пейзаж; на первом

плане была Мадонна, милая, нежная

итальянка с играющим младенцем,

а далеко позади нее небо и земля зву-

чали двумя-тремя тонами, как на-

чальные слова „Ave Maria". (...) Пре-

обладал человек, подлинная тема

искусства, и, как украшают прекрас-

ных женщин драгоценными камнями,

его украшали фрагментами той при-

роды, которую еще не способны были

воспринять в ее целостности» [88,

с. 57].

Период становления пейзажа под

эгидой высокородного старшего жан-

ра отражен в «историческом» пейза-

же, который называют также

«идеальным», «классическим» или

«героическим». Природа рассматри-

валась как естественный «театр»

исторических деяний, и именно

в этом союзе с историей пейзаж на-

ходил свое оправдание. Однако со

временем акценты меняются. «Чело-

век... отступил перед великими, прос-

тыми, неумолимыми предметами,

превосходящими его своими разме-

рами и долговечностью. Это не озна-

чало отказа от его изображения, на-

против: основательно и добросовестно

занимаясь природой, учились видеть

его лучше, вернее. Человек умень-

шился — теперь уже он не центр

мира; человек вырос — ибо на него

глядели теми же глазами, что и на

93

язык живописи

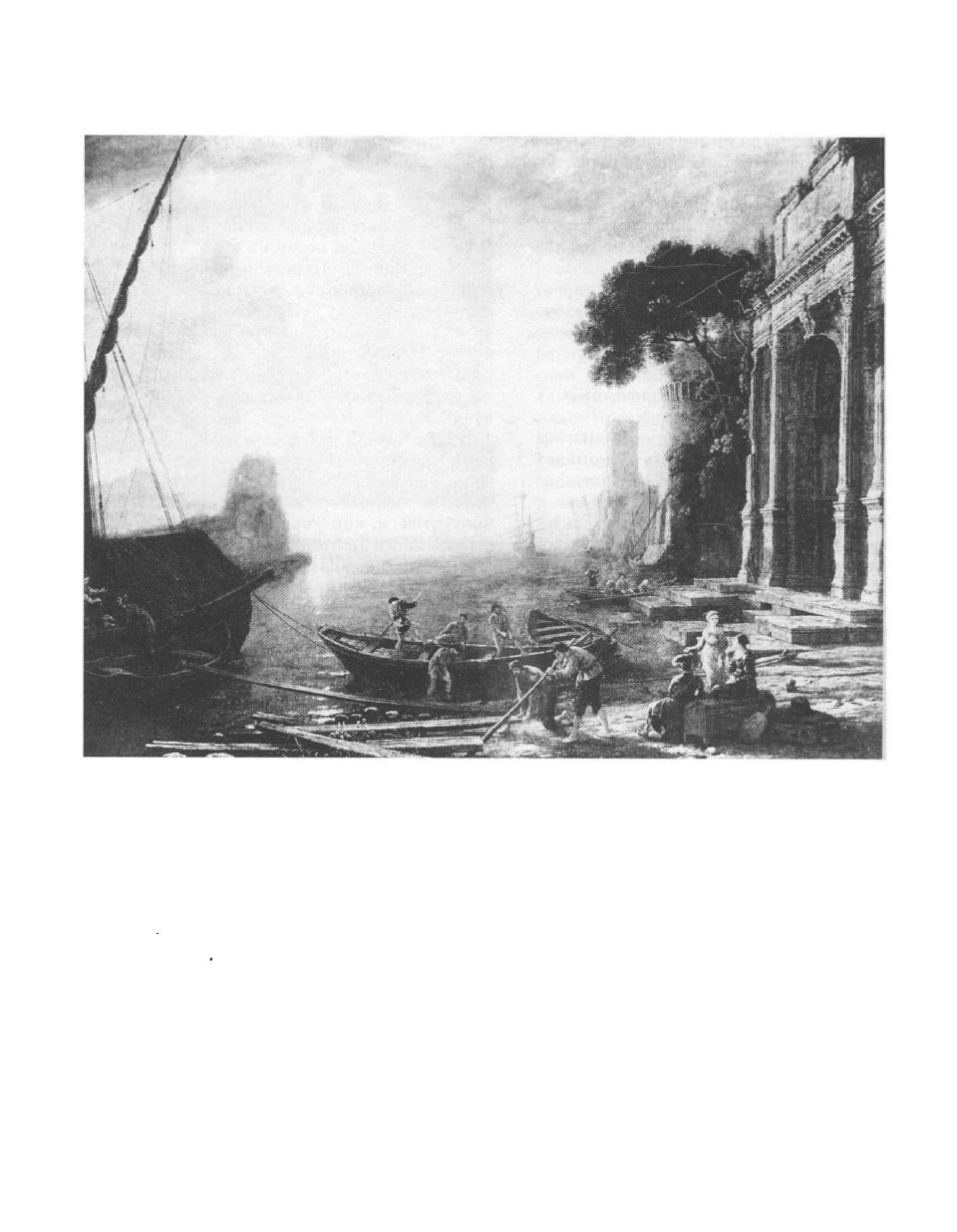

К. Лоррен. Утро в гавани

1634. Ленинград, Эрмитаж

природу; он значил не больше, чем

дерево, но он значил много, так как

дерево много значило» [88, с. 57—

58].

Так, постоянными героями Клода

Лоррена являются не те, чьими име-

нами зачастую названы картины, но

высокое Небо, восходящее и заходя-

щее Солнце, Земля и Море с их про-

зрачными далями. Почти все пейзажи

Лоррена представляют собой «встре-

чу» этих вечных героев. Излюблен-

ные его мотивы — зарождение и уга-

сание дня, когда природа всем мно-

жеством своих ликов обращается

к солнцу. Этот «гелиотропизм» * пей-

зажей Лоррена связан с устойчивым

композиционным приемом, который,

переходя из холста в холст, обретает

силу принципа. Помещение основ-

ного светового акцента у линии го-

ризонта создает сильнейший пер-

спективно-динамический эффект и

превращает пространство картины в

94

анфиладу * бесконечной глубины, ибо

предметность изображения, рельефно

выраженная па его периферии, как

бы растворяется к центру, чтобы

окончательно растаять в ореоле дале-

кого светила. Собственно, основной

художественной темой Лоррена ста-

новится путешествие света в про-

странстве.

Рассмотрим «Утро в гавани» из

собрания Эрмитажа (1634). Силь-

но выраженное перспективное сокра-

щение создает эффект глубокого

пространства; все линии стремятся

вглубь, к единому центру, но по мере

приближения к нему теряют ясность

начертания и исчезают во встречном

потоке света, так и не достигнув пре-

делa. Возникает впечатление бес-

предельного светового пространства.

Кго динамика усилена смещением

солнечного диска влево и вниз отно-

сительно геометрического центра

холста. Солнце представляется жи-

вотворящим источником: из идеально

недостижимой глубины оно протяги-

вает свои лучи, и в их свете сначала

призрачно, силуэтами далеких гор

11 кораблей на рейде, а затем все

рельефнее, осязаемыми архитектур-

ными массивами вырисовываются

черты земного мира, чтобы оконча-

тельно воплотиться в обыденной

трудовой суете обитателей порта.

Эффект, достигнутый художни-

ком, во многом обусловлен искусным

использованием перспективы. Мыс-

лимая точка схода совмещена с види-

мым источником света, и движение

в глубину преобразуется в противо-

положное движение, руководимое

светом. Образно говоря, простран-

ство Лоррена строится как бы совме-

щением двух перспектив, двух пози-

ции созерцания, одну из которых за-

нимает зритель картины, а другую —

Рис 9

Солнце, «око мира». При этом воз-

душная перспектива преобладает над

линейной.

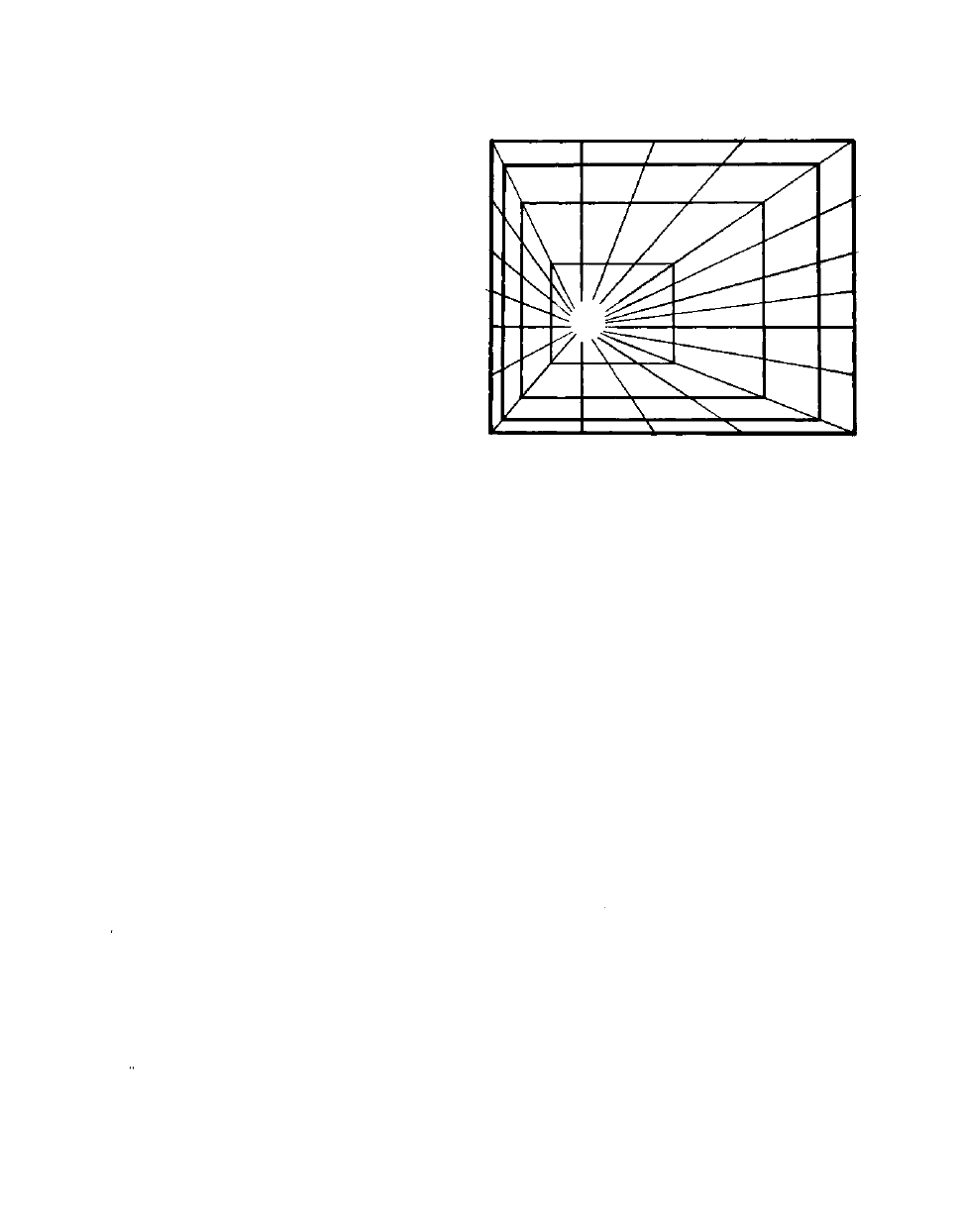

В схематическом виде строение

лорреновского пейзажа выглядит так

(рис. 9). Сравните эту схему с рис. 2,

и станет ясно, на какой основе мастер

строит эффект глубокого динами-

ческого пространства. Самые простые

оптико-геометрические модели под

кистью живописца обретают огром-

ную силу воздействия — зрительно-

го, эмоционального, символического.

Как дали тонкие, чарует Клод Лоррен

И зеленью морей влечет, как песнь

с и рен...

— писал русский поэт Вяч. Иванов

[48, с. 83]. Эта поэтическая аналогия,

подчеркнутая рифмой, поистине сим-

волична. Лорреновские пейзажи на-

сыщены призывом к странствиям

в волшебную даль — призывом, ко-

торому так же трудно противостоять,

как и легко подчиниться. Чарующие

дали Лоррена символизируют глу-

бину пространства, которой достигла

живопись благодаря развитию пей-

зажного жанра.

95

язык живописи

Если пейзажные композиции Лор-

рена еще сохраняют связь с истори-

ческой картиной, то в творчестве его

голландских современников — ван

Гойена, ван дер Нера, Кейпа, Конин-

ка, Хоббемы — пейзаж приобретает

характер вполне независимого жан-

ра, а гениальный Рейсдал поднимает

его на невиданную высоту. Возникает

традиция «чистого» пейзажа.

Мы видим, таким образом, что

в русле пейзажного жанра живопись

овладевает далеким пространством и

добивается наибольшего эффекта

в создании иллюзорной глубины. Эта

пространственная даль и глубина

служит важным жанровым призна-

ком классического пейзажа.

Натюрморт, напротив, сосредото-

чен на освоении близкого простран-

ства, где предметы доступны не толь-

ко зрению, но зачастую и осязанию,

и само зрение насыщается осязатель

ной способностью. Это ближайшая

среда человеческого существования.

Восходя, как и пейзаж, к живописи

«исторического рода», натюрморт в

дальнейшей своей эволюции самым

тесным родством связан с бытовым

жанром. Если пейзаж по мере обре-

тения самостоятельности стремился

выйти за пределы социально освоен-

Я. ван Гойен. Берег в Эгмонт-он-Зее

1645. Ленинград, Эрмитаж

ного пространства и в конце концов

вырвался на простор необжитой

природы, то последовательная лока-

лизация *, подводящая к простран-

ству натюрморта, направлена прямо

противоположно: двор, дом, интерьер

и — натюрморт.

Небезынтересна история наиме-

нования жанра. Голландский термин

«stilleven» («неподвижная натура»,

буквально «тихая жизнь»), впервые

документально зафиксированный

в 1650 году, вошел в употребление

только к концу 17 века, еще позднее

получил распространение в англий-

ском и немецком языках, а уж затем

его значение было унаследовано

французским термином «nature

morte» («мертвая натура») и, как

видно, унаследовано не без потерь

[56, с. 14; 66, с. 107].

Само обозначение жанра как бы

устраняет проблему движения. На

первый план выдвигается вещь, ко-

торая словно подвергнута лаборатор-

ной изоляции, чтобы максимально

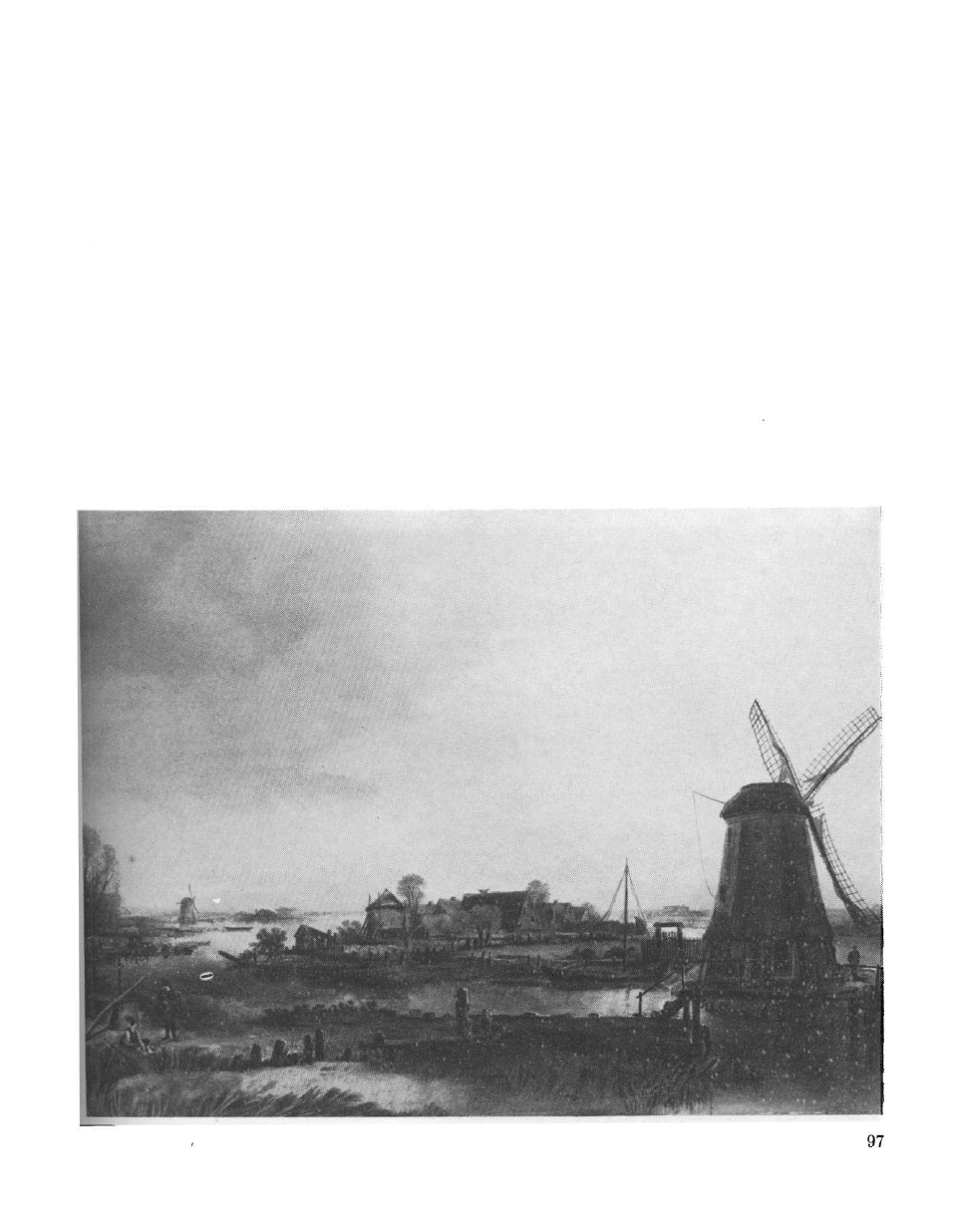

А. ван дер Hep. Пейзаж с мельницей

Ок. 1650. Ленинград, Эрмитаж

язык живописи

выявить свой индивидуальный вещ-

ный характер. На плоскости холста

эта ситуация приобретает вид четкого

разделения предмета и фона. Свет-

лый предмет на темном фоне или тем-

ный предмет на светлом фоне — в лю-

бом случае это противопоставление

предельно конкретной, осязаемо-

рельефной вещи ее окружению. Так

создаются условия для идеальной

«экспозиции» вещей. Прекрасными

примерами могут служить натюрмор-

ты Караваджо, Сурбарана и целого

ряда голландских мастеров — Класа,

Хеды, Калфа, в творчестве которых

живопись «малого мира» обрела са-

моценную прелесть.

Микромир вещи, то, как она сде-

лана (человеком или природой), ее

индивидуальное устройство воссоз-

дается с исчерпывающей полнотой,

побуждая вспомнить слова голланд-

ского биолога Яна Сваммердама:

«Все линии Апеллеса являются

тяжелыми бревнами в сравнении

с тончайшими линиями прир'оды»

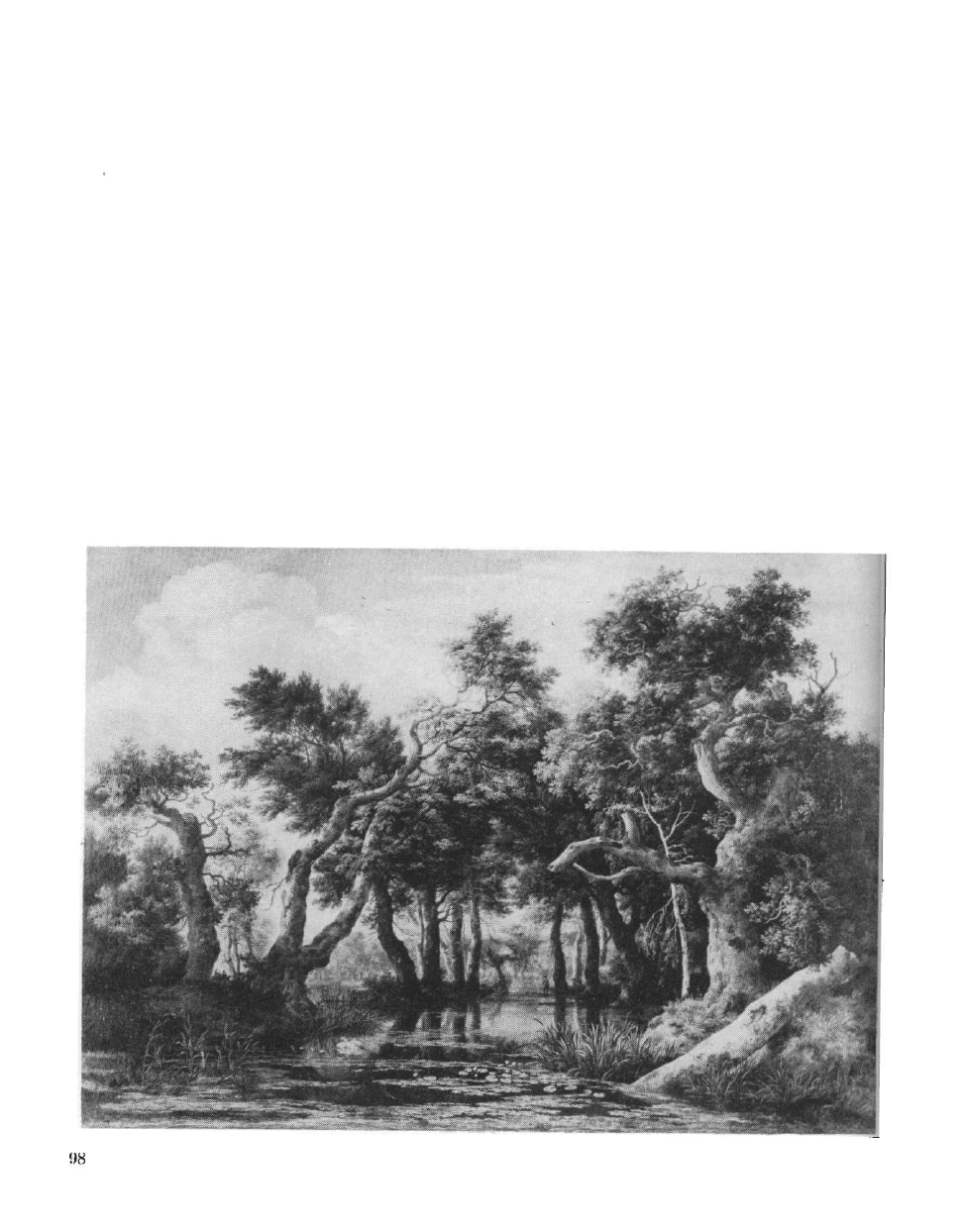

Я. ван Рейсдал. Болото

Ок. 1665. Ленинград, Эрмитаж

[цит. по: 112, с. 32]. Мастер натюр-

морта работает подобно естество-

испытателю, исследует мир вещей и

записывает кистью результаты своих

наблюдений, достигающих невидан-

ной точности. «Анатомированный»

лимон в голландском натюрморте

может служить своеобразным сим-

волом нового, экспериментального

метода живописи. Аналогия с лабора-

торным опытом подкрепляется еще и

тем, что натюрморт «ставится», что

его композиция предустановлена.

Экспозиции вещей соответствует

характерный композиционный прин-

цип, особенно наглядно представлен-

ный в произведениях, относящихся

к раннему этапу развития натюрмор-

та. Предметы располагаются в ряд на

горизонтальной плоскости, парал-

лельной границам холста. Они как бы

названы поименно и связаны, так ска-

зать, сочинительной связью. Прин-

цип этот можно определить как

«принцип наилучшей обозримости».

В процессе дальнейшей эволюции

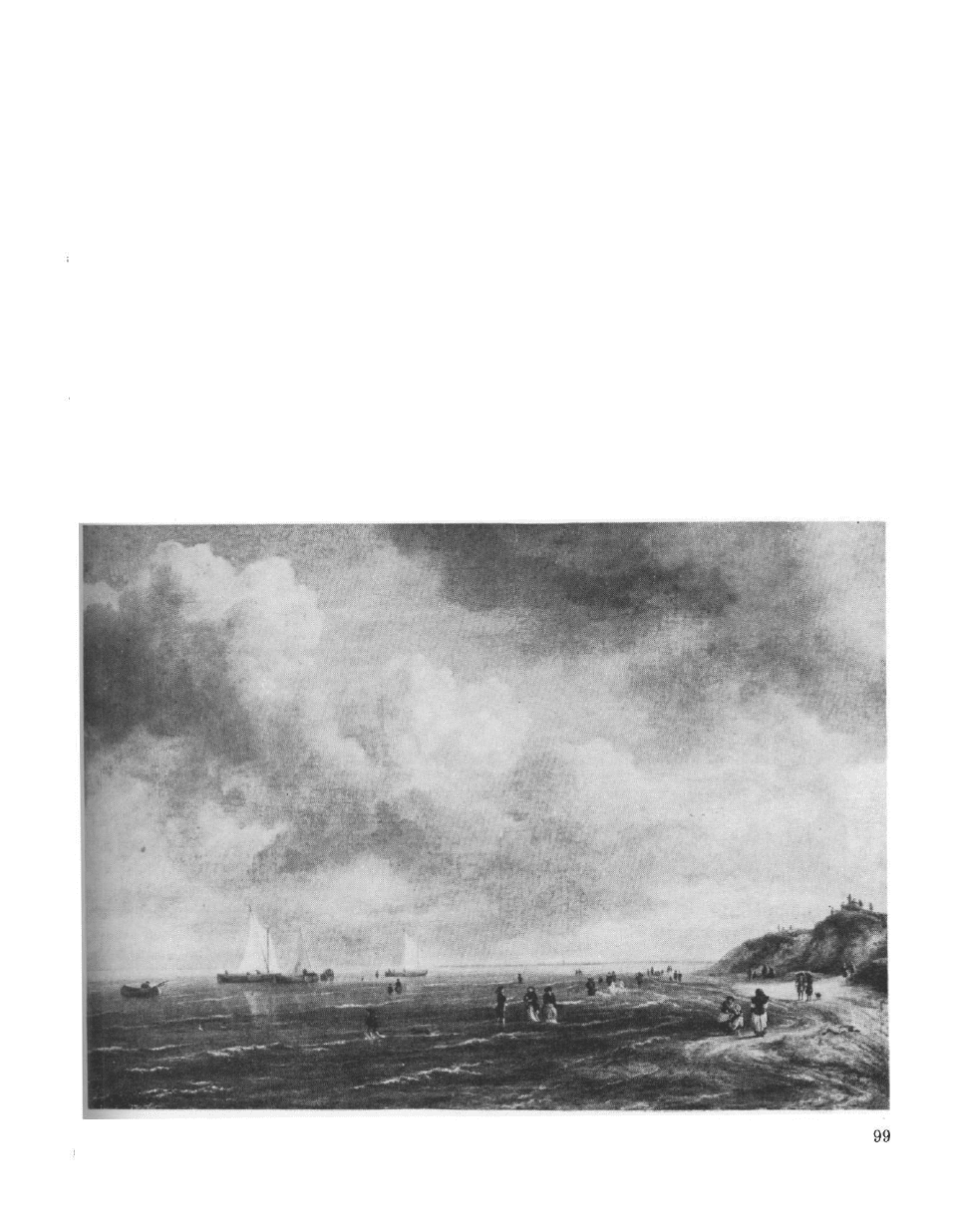

Я. ван Рейсдал. Морской берег

Конец 1660-х — начало 1670-х гг.

Ленинград, Эрмитаж

язык живописи

Караваджо. Корзина с фруктами

1596. Милан, Амброзиана

жанра композиция усложняется,

в отношения вещей вносится порядок

подчинения, субординация. Тем са-

мым жанр демонстрирует свою зре-

лость.

Натюрморт не знает простран-

ственных глубин и далеких перспек-

тив пейзажа, и в границах этого со-

поставления может показаться фраг-

ментом, выдаваемым за целое. Ка-

жется, что он живет лишь отражен-

ным светом большого мира. Однако

это неверно, как неверно отождест-

влять пространство натюрморта

с окружением вещей, или фоном.

Натюрморт строится взаимоотноше

нием вещей, в тесных границах обра

зуя сложную пространственную орга

низацию «малого мира».

Если наблюдатель перестанет

мыслить себя неизменной величиной

и попытается отвлечься от привычной

оценки масштабных соответствий, ес-

ли он, подражая знаменитому герою

100