Абдурахманов Г.М. и др. Основы зоологии и зоогеографии

Подождите немного. Документ загружается.

Рис. 9. Цикл развития кровяного споровика Plasmodium vivax

(возбудителя малярии):

1 — спорозоиты; 2—4— бесполое размножение (шизогония) паразита в клетках печени: 2 — спорозит,

внедрившийся в печеночную клетку; 3 — растущий ши-зонт с многочисленными ядрами; 4 — шизонт,

распадающийся на мерозоиты;

5-10 — бесполое размножение (шизогония) в красных кровяных клетках (эритроцитах): 5 — молодой

шизонт в форме кольца; 6 — растущий шизонт с псевдоподиями; 7, 8 — дальнейшие стадии роста

шизонта, деление ядер; 9 — распад шизонта на мерозоиты; 10 — выход мерозоитов из эритроцита; 11 —

молодой макрогаметоцит; I la — молодой микрогаметоцит; 12 — зрелая макрогамета;

12а — зрелый микрогаметоцит; 13 — макрогамета; 14 — микрогаметоцит; 15 — образование микрогамет;

16 — копуляция микро- и макрогаметы; 17 — зиготы;

18 — подвижная зигота (оокинета); 19 — оокинета, проникающая через стенку кишечника комара; 20 —

оокинета, прикрепившаяся к наружной стенке кишечника комара и превращающаяся в ооцисту; 21, 22 —

растущая ооциста с делящимися ядрами; 23 — зрелая ооциста со спорозоитами; 24 — спорозоиты, поки-

дающие оболочку ооцисты; 25 — спорозоиты в слюнной железе комара

41

ТИП ИНФУЗОРИИ, ИЛИ РЕСНИЧНЫЕ

(CILIOPHORA, ИЛИ INFUSORIA)

Тип включает более 7 тыс. видов. Представители характеризуются

органеллами движения — ресничками (хотя бы на некоторых стадиях развития),

расположенными на поверхности клетки в определенном порядке, а также

своеобразным ядерным аппаратом, состоящим из двух ядер — мелкого

генеративного микронуклеуса и крупного вегетативного макронуклеуса (рис. 10).

Бесполое размножение происходит путем поперечного деления и половое —

конъюгацией.

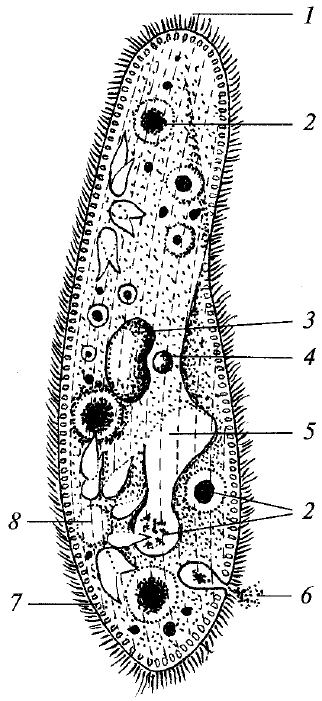

Рис. 10. Инфузория туфелька (Paramecium caudatum):

1 — реснички; 2 — пищеварительные вакуоли; 3 — большое ядро (макронуклеус); 4 — малое ядро

(микронуклеус); 5 —ротовое отверстие и глотка; 6 — непереваренные остатки пищи; 7 — трихоцисты; 8

— сократительная вакуоль

Это наиболее сложно дифференцированные одноклеточные с постоянными

цито-плазматическими структурами. Стенки клетки инфузорий имеют

«альвеолярное строение» с четырьмя мембранами и полостями — «альвеолами»

— посередине. Кроме того, стенка содержит трихоцисты. Это защитные

приспособления в виде палочек, расположенных под пелликулой. При

42

раздражении животного трихоцисты выстреливаются наружу.

Половой процесс сопровождается перестройкой ядерного аппарата. При

конъюгации в клетках партнеров происходит распад макронуклеуса и редук-

ционное деление микронуклеуса. Получаются четыре ядра, три из них отмирают.

Оставшееся ядро делится на два пронуклеуса — мужской и женский. Между

особями происходит обмен: одно ядро переходит в соседнюю клетку, другое —

приходит из нее. Эти гаплоидные ядра сливаются, образуя диплоидное ядро —

синкарион. Затем партнеры расходятся, а синкарионы в каждом из них путем

деления создают новый ядерный аппарат. Половой процесс с такой же

перестройкой ядерного аппарата может идти и без партнера. Слияние

пронуклеусов в данном случае является самооплодотворением и носит название

автогамии.

Свободноживущие инфузории живут в пресной и соленой воде, в толще

прибрежного песка и почве. Питаются они бактериями, водорослями или

одноклеточными животными. Нередки колониальные и сидячие формы.

Многочисленные паразитические формы инфузорий обитают в желудке жвачных

млекопитающих, на коже рыб (рис. 11), в толстых кишках человека. Инфузория

балантидий (Balantidium coli) вызывает у людей тяжелые колиты.

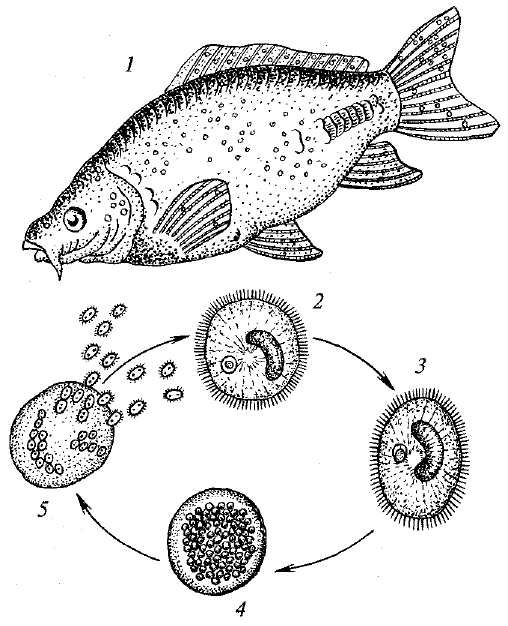

Рис. 11. Жизненный цикл Ichthyophthirius multifiliis:

1 — рыба, пораженная ихтиофтириазитом; 2 — зрелый паразит из кожи рыбы; 3 — паразит, покинувший

рыбу; 4 — циста размножения; 5 — выход «бродяжек» из цисты

43

В настоящее время предложено несколько вариантов классификации

инфузорий. Согласно традиционной системе тип делится на два класса: ресничные

инфузории и сосущие. Представители первого из них обладают ресничками в

течение всей жизни, у них есть строго локализованное место приема пищи —

клеточный рот. Сосущие инфузории — это сидячие формы, во взрослом состоя-

нии не имеют рта, но зато снабжены щупальцами, служащими для ловли добычи и

приема пищи. Подобно ресничным, у них два ядра (микро- и макронуклеус), и

половой процесс идет по типу конъюгации. Ресничками обеспечены только стадии

бесполого размножения — «бродяжки», которые отпочковываются от роди-

тельской особи и уплывают. Через некоторое время «бродяжки» садятся на

субстрат, теряют реснички и образуют сосательные щупальца. Доказано, что

сосущие инфузории происходят от ресничных.

В заключении раздела, посвященного простейшим, приводим характеристику

важнейших заболеваний, вызываемых одноклеточными животными в России

(табл. 8).

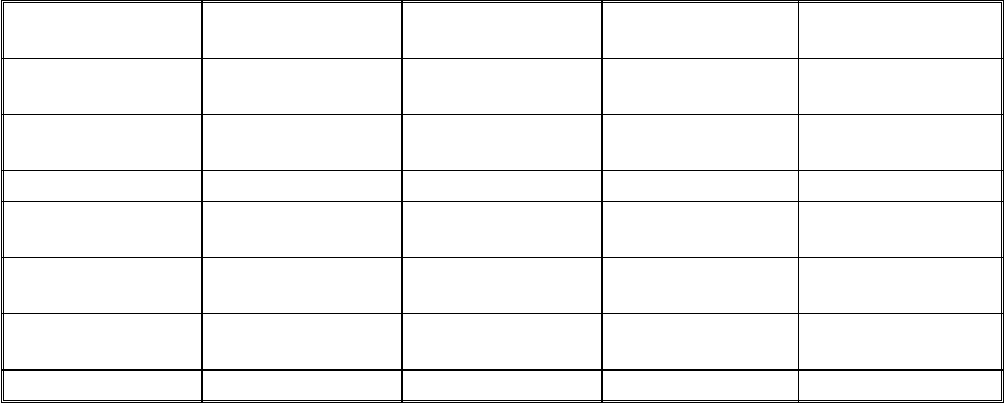

Таблица 8.

Протозойные заболевания человека в России

Возбудитель Заболевание Основной хозяин Промежуточный

хозяин

Тип инвазии

(инвазионная фаза)

Entamoeba

histolytica

амебиаз человек — кишечная (циста)

Leishmania tropica кожный

лейшманиоз

человек, грызуны москиты инокуляция (клетки

лейшмании)

Lamblia intestinalis лямблиоз человек — кишечная (циста)

Trichomonas

vaginalis

трихомоноз тоже — половым путем

(жгутиковая фаза)

Plasmodium (vivax,

falcipamm, malaria)

малярия комар малярийный человек инокуляция

(спорозоиты)

Toxoplasma gondii токсоплазмоз кошка, собака,

лисица

человек, грызуны кишечная (ооциста)

Balantidium coli балантидиаз человек, свинья — кишечная (циста)

44

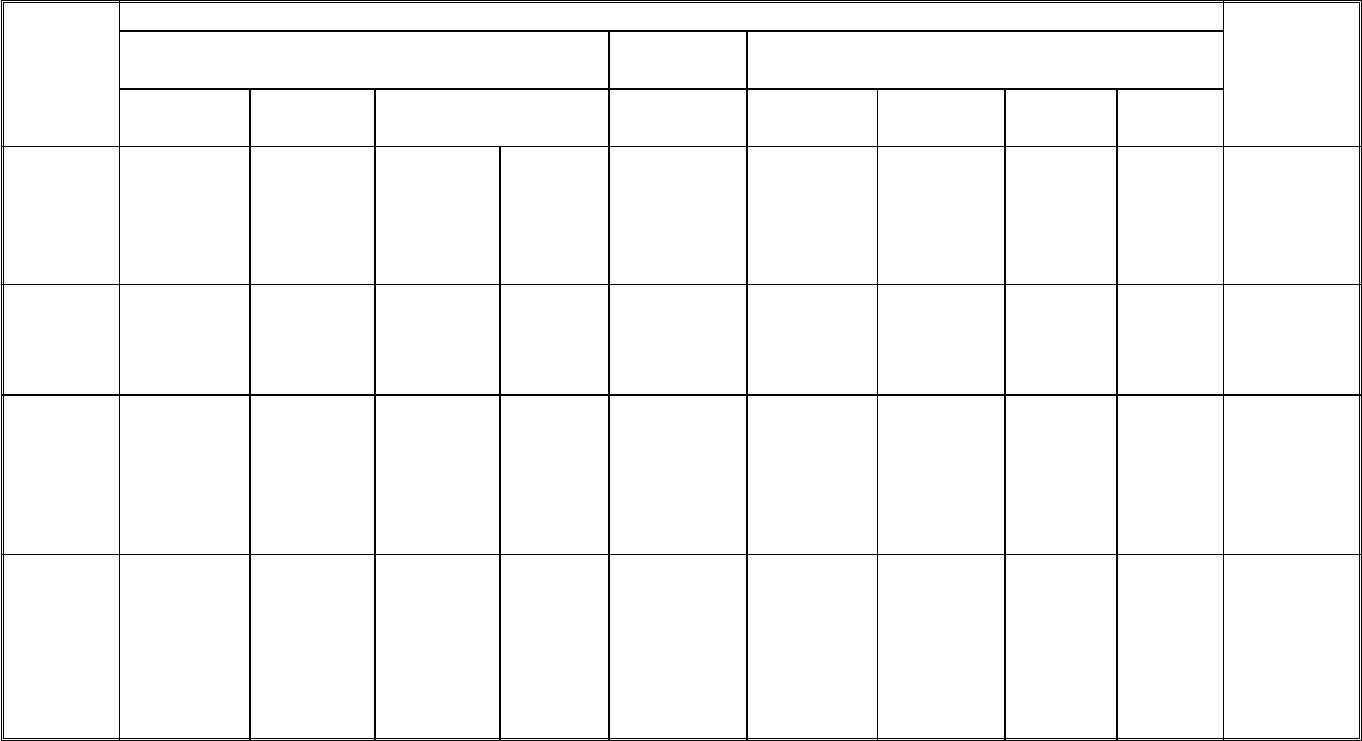

Таблица 9.

Сравнительная характеристика некоторых таксономических групп типа инфузорий

Особен-

ности

Класс Ciliata

Класс

Suctoria

Подкласс Holotricha Подкласс

Peritricha

Подкласс Spirotricha

Gymnosto-

matida

Trichosto-

matida

Hymenostomatida Peritri-chida Entodinio-

morpha

Heterotri-

chida

Hypotri-

cha

Oligotri-

cha

Предста-

вители

Didinium,

Dileptus

Balantidium Ichthyo-

phthirius

Parameciu

m

Vorticella

Entodinium Stentor,

Spirostomum

Stylonichia —

Dendrocomet

es

Sphaerophrag

a

Ресничный

аппарат

реснички

равной

длины

тоже тоже тоже

только

вокруг

воронки

реснички

разной

длины

тоже тоже тоже

только у

«бродяжек»,

отсутствуют

у взрослых

Около-

ротовые

мембра-

неллы

нет тоже

мембрана

и 3 мем-

бранеллы

тоже

левозакручен

ная

спираль

мембранелл

правозакруч

енная

спираль

мембранелл

тоже

тоже тоже

Образ

жизни

пресно-

водные

плавающие

хищники

паразиты паразиты пресно-

водные

плаваю-

щие

пресновод-

ные сидячие

симбионты

жвачных

пресно-

водные

плавающие

пресно-

водные

ползаю-

щие

морские

плаваю-

щие

пресноводны

е сидячие

хищники

45

ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ

(METAZOA)

Подцарство характеризуется тем, что его представители во взрослом

состоянии слагаются из множества клеток и их производных. Клетки

дифференцированы как по строению, так и по функциям в разных направлениях и

являются только частями тела. Жизненный цикл всегда имеет одноклеточные

стадии (например, яйцо), в целом он отличается сложным индивидуальным разви-

тием — онтогенезом, в процессе которого из яйца образуется взрослый организм.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ

В основе большинства представлений о возникновении многоклеточных

лежит давнее убеждение, что они произошли от колоний Protozoa и что,

следовательно, тело одноядерного простейшего в морфологическом отношении

отвечает отдельной клетке многоклеточного животного. При этом полагают, что в

процессе эволюции постепенно развилась новая индивидуальность

многоклеточного организма, резкое подчинение ей и подавление

индивидуальности отдельных клеток. Иными словами, метазоон по сравнению с

простейшим признается индивидом высшего порядка. Колониальные гипотезы,

таким образом, в полном соответствии с клеточной теорией рассматривают клетку

как элементарную структурную единицу, позволяющую сравнивать и

анализировать организацию всех Protozoa, Metazoa и Metaphyta (многоклеточных

растений).

Гипотеза гастреи Э. Геккеля. Первую гипотезу о колониальном происхождении

многоклеточных — гипотезу «гастреи» — предложил Э. Геккель. В основу этой

гипотезы, которую он разрабатывал с начала 70-х гг. XIX в., легла идея о

гомологии зародышевых листков у всех многоклеточных животных, высказанная

впервые Т. Гексли. Ко времени появления гипотезы гастреи учение о заро-

дышевых листках сделало большие успехи благодаря работам Т. Гексли, К. Ф.

Вольфа, К. Бэра и др. Геккель опирался на достижения эмбриологии своего

времени и в частности на исследования А. О. Ковалевского.

Важнейшим «орудием» при создании теории гастреи был биогенетический

закон, обоснованный почти одновременно Ф. Мюллером и Геккелем в 60-е гг. XIX

в. Согласно Геккелю, «онтогения представляет собой краткое повторение

филогении, механически обусловленное функциями наследственности и

приспособляемости» (Haeckel, 1874). Он рассматривал так называемые первичные

зародышевые листки — эктодерму и энтодерму гаструлы как проявление в

онтогенезе соответственных примитивных органов первобытных предков. Всем

прочим начальным стадиям онтогенеза Геккель также приписывал абсолютное

46

рекапитуля-ционное значение. Все характерные стадии дробления '(рис. 12)

отвечают, по мнению Геккеля, сходным стадиям филогенеза. Так, яйцу, или

цистуле, соответствует одноклеточный предок Cytaea, стадии морулы —

предковая форма «морея» и т. п. Особенно важной и широко распространенной в

животном мире рекапитуляцией (т. е. повторением филогенеза в онтогенезе)

Геккель считал двухслойную зародышевую стадию — гаструлу. Общего гипоте-

тического прародителя всех Metazoa он создал по ее образу и подобию.

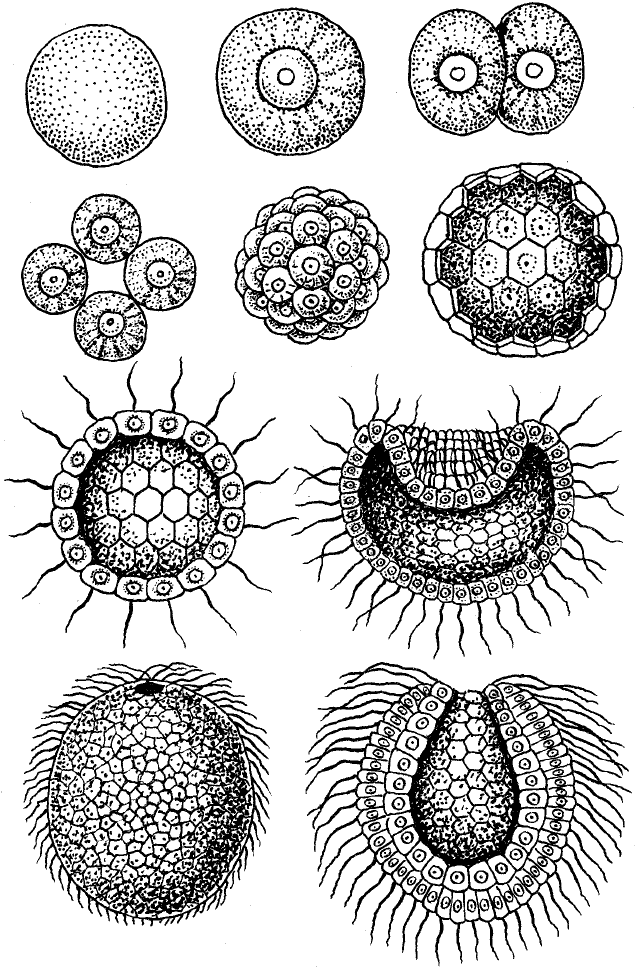

Рис.12. Стадии эмбрионального развития кораллового

полипа (по Геккелю)

Первой филогенетической стадией, по Геккелю, был одноклеточный

47

амебообразный организм. От него произошли все ани-мально питающиеся

организмы. Колония одинаковых амебоидных клеток дала затем начало «морее»

— плотному шарообразному организму, рекапитуляцию которого в онтогенезе

представляет морула. Путем накопления в центре морей жидкости или студе-

нистого вещества, вытеснившего клетки на периферию, постепенно

сформировалась свободноплавающая «бластея» (в онтогенезе ей отвечает

бластула). Клетки бластеи сперва были покрыты псевдоподиями, которые позднее

приобрели способность быстро двигаться и изгибаться и превратились в жгуты,

служащие для плавания.

Следующей очень важной стадией была гастрея, образовавшаяся из бластеи

путем выпячивания (инвагинации) стенки тела на переднем полюсе. Наружный

клеточный слой гастреи был снабжен жгутиками и сохранил функцию движения,

внутренний слой стал кишечным. В центральной, кишечной, полости, сообщав-

шейся ртом с наружной средой, происходило переваривание заглоченной добычи.

Два эпителиальных слоя гастреи — эктодерма и энтодерма — представляли собой

первичные органы, из которых у потомков гастреи возникли все их органы и

ткани.

Современных кишечнополостных и губок Геккель рассматривал как мало

изменившихся потомков гастреи, а стадию гаструлы — как рекапитуляцию

гастреи.

Все многоклеточные, согласно Геккелю, в отличие от простейших имеют

монофилетическое происхождение и развились от одной прародительской формы

— гастреи, произошедшей, в свою очередь, от одноклеточных предков. От гастреи

все Metazoa унаследовали первичный кишечник и два первичных зародышевых

листка, их ткани представляют собой дериваты этих двух листков.

Свою гипотезу Геккель характеризовал как попытку улучшить

филогенетические основы естественной классификации и выяснить пути развития

главных систематических групп животного мира. Действительно, из гипотезы

гастреи вытекал ряд существенных выводов для систематики, сравнительной

анатомии, эмбриологии и гистологии. Однако самым важным следствием

появления гипотезы гастреи было разрушение учения о типах Кювье, все еще

господствовавшего в зоологии того времени.

Из гипотезы Геккеля следует, что истинные гомологии органов и их систем

возможны у всех потомков гастреи, т. е. у представителей разных типов, тогда как

теорией типов эта возможность отрицалась. Так как гаструла у всех Metazoa

гомологична, то гомо-логичен всегда и кишечник. Гомологичны, далее, у всех

Metazoa и кожные покровы, поскольку всегда имеется слой эпидермиса,

служащий источником для развития других кожных слоев — кутикулы,

железистых образований и пр. — и отвечающий эктодерме гастреи. Нервная

система всегда развивается из эктодермы и гомологична во всех группах

животных. Геккель видел также основания для гомологизации выделительных

органов, целома и кровеносной системы у тех животных, у которых они имеются.

48

Для органов чувств, скелета и сердца он считал общую гомологию неприемлемой

и полагал, что все эти органы развились в разных группах независимо. Он

признавал достоверным различное происхождение ротового отверстия в разных

группах многоклеточных. Бластопор гаструлы, гомологичный рту гастреи,

сохраняется во взрослом состоянии у кишечнополостных, у губок (в виде устья) и

у низших червей. Рот иглокожих, членистоногих и позвоночных, по Геккелю, есть

новообразование.

Таким образом, Геккель признавал широкие возможности конвергентного

развития различных важных особенностей в строении животных.

Он считал первичной тканью однослойный жгутиковый эпителий, а все

прочие ткани — вторичными производными эпителия. Эктодерму и энтодерму

Геккель считал первичными зародышевыми листками. Мезодерма же, по его

мнению, возникла в процессе эволюции гораздо позднее, так как в онтогенезе она

всегда образуется из эктодермы и энтодермы и, по существу, даже не представляет

единого листка, а имеет двойственную природу, слагаясь из пластинок,

развившихся независимо из кожно-мус-кульной и кишечномускульной пластинок.

Так как мезодерма всегда развивается из парных зачатков, то, по Геккелю, у

разных групп животных она имеет общее происхождение и может считаться

гомологичной. Первичные зародышевые листки у низших — губок и

кишечнополостных — в отличие от таковых у высших типов сохраняются как

первичные органы, подобно тому, как это имело место у гипотетической гастреи.

Гипотеза Геккеля долгое время была господствующей, некоторые крупные

зоологи придерживаются ее и теперь. Ее положительная роль в зоологии была

чрезвычайно велика, так как она показала единство и общность происхождения

всех многоклеточных и тем способствовала прогрессу дарвинизма.

Однако гипотеза гастреи страдает существенными недостатками, которые не

укрылись уже от некоторых современников Геккеля и давали повод для ее резкой

критики.

Действительно, гипотеза гастреи не согласуется со многими данными

зоологии и должна уступить место более совершенной концепции. Впрочем,

учение о протозойных колониальных предках Metazoa, лежащее в основе

обобщений Геккеля, целиком сохраняет свое значение и поныне. Вторым

«рациональным» зерном гипотезы гастреи следует считать учение о бластее,

которое без особенных изменений было воспринято авторами некоторых других

колониальных гипотез.

Известный русский эмбриолог В. В. Заленский (1874) подробно рассмотрел

первые стадии эмбрионального развития различных животных с точки зрения

соответствия их теории гастреи. Главнейшим моментом в онтогенезе животных он

считал первую дифференциацию зародышевых листков. Общий ход рассуждении

В. В. Заленского был таков. В типичных случаях у низших многоклеточных после

дробления и стадии морулы формируется двуслойная бескишечная форма —

планула. Если же образуется полая шаровидная бластула, то затем в ее полости

49

появляются энтодермальные клетки и возникает стадия (дибластула), вполне

сравнимая с планулой, так как она, по существу, тоже имеет два зародышевых

листка и лишена эпителиальной кишки. В тех случаях, когда путем впячивания

образуется гаструла с мешковидной кишкой и ртом, мы, на взгляд Заленского,

имеем вторично измененное развитие, обеспечивающее очень раннее появление

кишечника и характеризующееся выпадением стадии планулы. Поэтому

Заленский думал, что общий предок Metazoa, скорее, должен был обладать

признаками планулы, нежели гастреи. Заленский, фактически, был

предшественником И. И. Мечникова, выдвинувшего известную гипотезу

фагоцителлы.

Гипотеза фагоцителлы И.И.Мечникова. Подобно Заленскому, И. И.

Мечников подверг гипотезу гастреи резкой критике. В частности, он заметил, что

идентичности первичной гаструлы у всех Metazoa, принимаемой Геккелем, в

действительности не существует. У разных животных эта стадия имеет различные

особенности и развивается по-разному, что далеко не всегда можно объяснить вто-

ричными причинами. Истинные двуслойные, инвагинационные гаструлы, как

этого требует теория гастреи, в действительности крайне редки. В законченном

виде гипотеза фагоцителлы И. И. Мечникова изложена в заключительной главе

его монографии «Эмбриологические исследования над медузами» (1886).

Будучи сторонником колониального происхождения, И. И. Мечников, как и

Геккель, видел отдаленных предков многоклеточных в жгутиконосцах с

животным питанием.

Мечников считал инвагинацию, путем которой образуется гаструла,

вторичным способом образования энтодермы, возникшим в результате

длительной и сложной эволюции.

Гипотеза И. И. Мечникова состоит в следующем. Первичный метазоон был

шаровидным и имел сначала однослойное строение. Иными словами, признается

бластея, и в этом — совпадение с гипотезой Геккеля.

Поскольку у Metazoa полость дробления обычно появляется очень рано и

зародыш быстро превращается в бластулу, предком многоклеточных Мечников

считал бластулообразную колонию жгутиконосцев. Он полагал, что тотальное

дробление многоклеточных следует выводить из деления жгутиконосцев: первые

меридиональные деления дробящегося яйца представляют собой наследие от

флагелятных предков, поскольку для жгутиконосцев характерно именно

продольное деление. Исходную шарообразную форму колонии Мечников

пытается также объяснить исходя из продольного деления жгутиконосцев. Если

деление клетки все время происходит продольно, то получается пластинка, но

если третье деление изменится, станет поперечным, то в результате возникает

шаровидная колония клеток. Именно такое изменение направления деления и

произошло в филогенезе. Таким образом, предком Metazoa была колония, у

которой направления деления чередовались в трех координатных плоскостях.

Мечников думал, что образование двуслойной стадии произошло не путем

50