9-й Международный симпозиум по электромагнитной совместимости и электромагнитной экологии

Подождите немного. Документ загружается.

361

нитного поля электрона оказывается формально

равной напряжённости его электростатического

поля:

2

reH

e

=

. (4)

Но магнитное поле действует только в плоскости ор-

биты электрона и направлено тангенциально к лини-

ям тока эфира, коаксиальным орбите электрона.

Генерация электромагнитного излучения

В принципе уже сам процесс установления

магнитного поля в связи со сменой положения ис-

точника магнитного поля в пространстве, коим яв-

ляется электрон – есть излучение. Это может быть

изменение положения постоянного магнита. Когда

в проводнике течёт постоянный электрический ток,

то, как мы видели выше, этот процесс происходит в

каждой точке, через которую проходит электрон.

Но, поскольку, поток электронов постоянен, а рас-

стояние между ними ничтожно (всего несколько

ангстрем) мы воспринимаем такое магнитное поле

как постоянное, хотя было бы точнее называть его

квазистационарным.

Тепловое излучение. Целесообразно выделить

особый вид движения электронов – вращение плос-

костей орбит вокруг ядра. В этом случае в окру-

жающем пространстве будет всё время меняться

магнитное поле, причём с определённой частотой –

с частотой вращения плоскостей орбит.

Представляется, что подобное вращение является

одним из основных видом теплового движения, с

которым связана теплоёмкость и теплопроводность.

Но всё же такое излучение не является элек-

тромагнитным, поскольку не способно вызвать

поступательное движение электронов, т.е. электри-

ческий ток.

Излучение фотонов. Специфическим видом

ЭМИ является поток фотонов. Фотоны – это квази-

частицы, возникающие при переходах электронов в

атомах и молекулах с орбит с большим радиусом (и

энергией) на орбиты с меньшим радиусом. В отли-

чие от радиоизлучения энергия фотона не рассеи-

вается в пространстве, и он без потери энергии мо-

жет проходить большие расстояния.

Возникает вопрос: как связать это явление с

циркуляционной моделью магнитного поля? На по-

мощь опять-таки приходит гидродинамика. В гидро-

и аэродинамике известно такое явление как кольце-

вые или тороидальные вихри. Они образуются при

выталкивании жидкости (газа) через отверстие и

характеризуются наличием вращения жидкости во-

круг кольца [2, с. 642]. Это вращение как бы изоли-

рует вихрь от остальной жидкости и он, без потери

формы, может перемещаться на значительные рас-

стояния. В. А. Ацюковский использовал модель га-

зовых тороидальных вихрей для описания ядерных

взаимодействий [3]. Но для наших целей газовая

модель эфира вряд ли подойдёт и если пытаться

провести какую-то механистическую аналогию, то

для описания частиц эфира, вероятно, лучше всего

подойдут вращающиеся шарики [4].

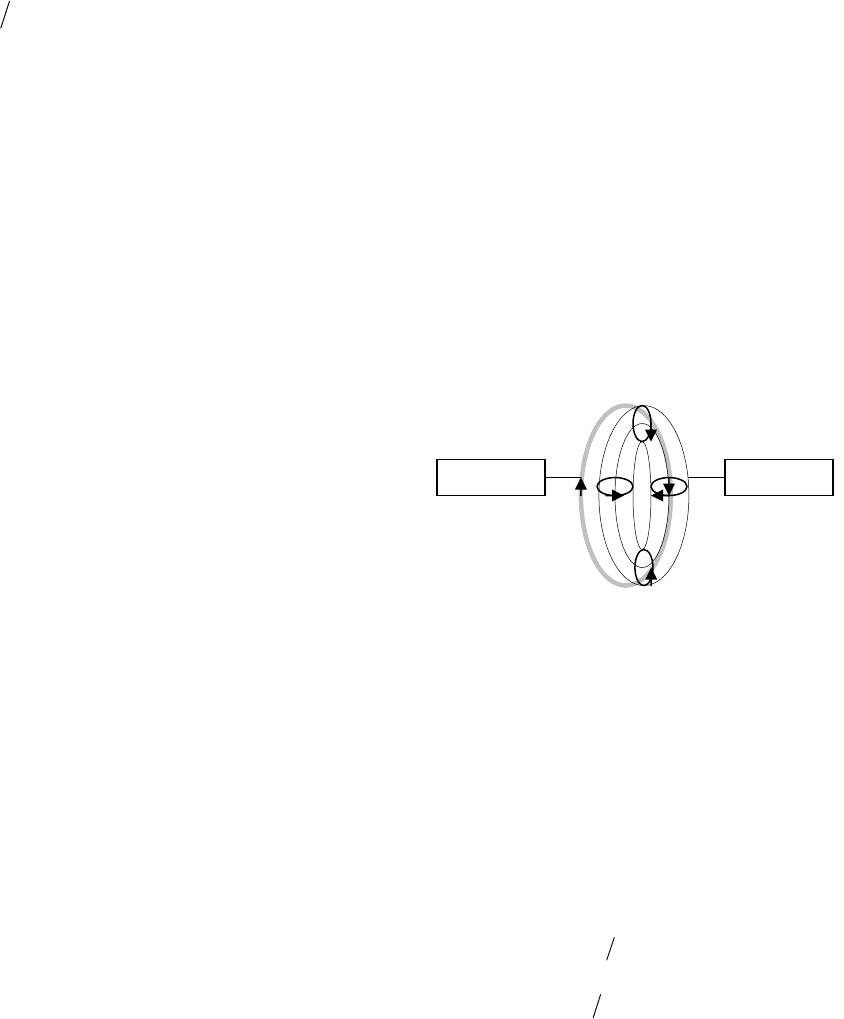

При сжатии орбиты электрона должно проис-

ходить выталкивание эфира из внутренней части

орбиты и придание этим линиям тока дополнитель-

ного вращения, вокруг линии тока (см. рис. 3). Но

на этом аналогия с вещественными вихрями закан-

чивается. Дальнейшее распространение вихря

вдоль оси излучения должно происходить путём

передачи количества движения от одного слоя час-

тиц эфира другому. Эта передача эквивалентна по-

ступательному движению фотона, который харак-

теризуется ещё двумя видами движения: враща-

тельным вокруг оси орбиты (магнитная состав-

ляющая) и вращательным вокруг линии тока (элек-

трическая составляющая). Причем касательные к

линиям вращательного движения будут перпенди-

кулярны направлению поступательного движения и

друг-другу.

Излучение радиоволн. Движение электронов

в проводнике должно сопровождаться изменением

радиуса их орбит, величина которого зависит от

напряжённости электростатического поля. Но это

изменение радиуса орбиты электрона не должно

вызывать изменения циркуляции, поскольку для

неё существует правило [5, с. 47]:

constru

=

=

Γ

π

2

, (5)

где u – круговая скорость линии тока. Величину

константы мы можем найти из величины момента

количества движения электрона, который равен [3]:

π

2nhurmK

eeee

=

=

. (6)

Отсюда следует:

eee

mnhur

π

π

22

=

=

Γ

. (7)

Номер орбиты электрона n=1 для всех электронов в

основном состоянии. Таким образом, внешние, от-

носительно орбиты электрона, циркуляции не мо-

гут быть связаны с электромагнитным излучением.

ЭМИ имеет ещё одну важную особенность: его

интенсивность, измеряемая как сила тока в приём-

нике излучения, обратно пропорциональна рас-

стоянию от антенны [7, с. 11], в то время как напря-

жённость магнитного поля проводника с током об-

ратно пропорциональна квадрату расстояния.

Рис. 3. Тороидальный вихрь эфира, образую-

щийся при сжатии орбиты электрона.

электрон

вихрь

362

Уменьшение радиуса орбиты электрона при её

смещении относительно ядра должно сопровож-

даться процессом, аналогичным тому, который

происходит при электронном переходе, но меньшей

интенсивности (переход электрона с орбиты с n=2

на орбиту c n=1 сопровождается уменьшением ра-

диуса в 4 раза за 4,05·10

-16

с). Следовательно, при

этом, как и в случае электронного перехода, дол-

жен возникать тороидальный вихрь, распростра-

няющийся вдоль проводника и участвующий в про-

цессах переизлучения (вероятно, подобным обра-

зом распространяется сигнал по проводной связи).

Но в линейной антенне (резонаторе Герца) проис-

ходит отражение вихрей и образуется стоячая вол-

на. Это приводит к расширению тороидальных

вихрей в окружающее антенну пространство. Оче-

видно, что интенсивность поперечного вращения у

такого вихря будет обратно пропорциональна его

радиусу.

Итак, излучение линейной антенны представ-

ляет собой тороидальный вихрь. Фронт волны

представляет собой окружность. Магнитная со-

ставляющая связана с циркуляцией вдоль окружно-

сти, а электрическая – вокруг данной окружности.

Энергия излучения

Энергия поля – величина абстрактная. Она

приобретает реальное значение, когда оказывается

связанна с работой, измеряемой в тех или иных

процессах. Можно предположить, что определён-

ная часть работы, совершаемой при перемещении

электрона в проводнике, связана с формированием

его магнитного поля.

Тепловое излучение. Вращение плоскости

орбиты электрона связано с изменением момента

количества его движения. Производимая при этом

работа определяется соотношением:

t

K

t

K

A

e

e

eK

∆

∆

=

∆

∆

=

ϕ

,

, (8)

где ∆К

e

– изменение момента количества движения

электрона, а ∆φ – угол поворота плоскости орбиты.

Закон сохранения энергии требует, что бы эк-

вивалентное количество энергии выделилось в ок-

ружающую среду. Мы можем предположить, что

это будет энергия циркуляции эфира.

Величина момента количества движения элек-

трона равна

h

/2π. Следовательно, при повороте

плоскости орбиты на 360 градусов величина работы

будет равна:

RoteK

hvthA

=

∆

=

°

)360(

,

,. (9)

где ν

Rot

– частота вращения плоскости орбиты.

Энергия фотона. В модели Бора содержится

постулат, что энергия электронного перехода свя-

зана с частотой излучения, сопровождающего пе-

реход, соотношением [6]:

2121

ν

hE =∆

. (10)

В предыдущем разделе мы предположили, что

вытесняемые при сжатии орбиты линии тока эфира

получают дополнительное вращение. Мы можем

применить к каждой из линий тока эфира уравне-

ние (8), но чтобы проверить данную гипотезу, нуж-

но иметь зависимость

r

e

(

t

). Для этого нужно по-

строить динамическую модель сжатия орбиты

электрона. В докладе [8] была представлена не-

удачная попытка построения такой модели. Воз-

можно, учёт сопротивления эфира станет одним из

недостающих звеньев для решения данной задачи.

Радиоизлучение. Для того, что бы применить

обсуждаемую гипотезу к радиоизлучению необхо-

димо располагать определёнными эксперименталь-

ными данными и модельными расчётами. В идеале,

нужно вычислить, какая часть работы, совершае-

мой при возбуждении электрических колебаний в

антенне, затрачивается на создание собственно

ЭМИ. Нужно так же рассчитать, как будет изме-

няться радиус орбиты электрона в зависимости от

величины электрического напряжения.

Литература

1. Калашников С.Г. Электричество: учебное

пособие. – М: Наука, ГРФМЛ, 1985.- 666 с.

2. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидко-

сти./пер. с англ. – М.: Мир, 1973.

3. Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика.

Моделирование структур вещества и полей на ос-

нове представлений о газоподобном эфире. - М.:

Энергоатомиздат, 1990. - 280 с.

4. Кумин А.М. Механизм проточно-

столкновительного взаимодействия.//Интернет-сайт

SciTecLibrary.ru, 22.04.2003. URL:

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5077.html.

5. Карман. Т. фон. Аэродинамика: избранные

темы в их историческом развитии./пер. с англ. –

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динами-

ка», 2001. - 208 с.

6. Бор Н. Избранные научные труды. Т. 1. – М.:

Наука, 1970, с. 84-148.

7. Лифшиц М.Ю. Антенны. Физические основы

работы. М.: Вузовская книга, 2009. – 188 с.

8. Островский Н.В. К механизму генерации

импульса электромагнитного излучения (на приме-

ре электронного перехода в атоме водорода). Тру-

ды VIII Международного симпозиума по электро-

магнитной совместимости и электромагнитной

экологии. СПб: издательство «ЛЭТИ», 2009, с. 203-

206.

363

THEORETICAL ANALYSIS

OF THE ELECTRON SYSTEMS’S MAGNETIC FIELD

N.

V.

O

STROVSKIY

,

R

USSIA

Vyatka State University, onv1@yandex.ru

Processes of electromagnetic radiation (EMR)

generation and distribution are well studied and de-

scribed at a macro level, however the mechanism of

EMR occurrence at a micro level is not quite clear.

In the magnetism theory a representation that elec-

tron, moving on a circular orbit, creates an electric cur-

rent similar to a current in a circular conductor is used.

Then the magnetic field of electron will be similar to a

magnetic field of a solenoid coil. The electric current in

a conductor can be presented as sequence of similar

electronic rings. But if a magnetic field of a conductor to

present as superposition of electron’s magnetic fields, it

will be similar to a solenoid magnetic field and is di-

rected along a conductor that contradicts experiment.

The analysis has led to following basic conclu-

sions (a detailed substantiation see in the Russian edi-

tion of the Symposium Proceedings).

Magnetic field of electron

Conformity between magnetic field of a conductor

and magnetic field of an electron arises in that case,

when power lines of an electron's magnetic field are

coaxial to its orbit. Thus they can be considered as the

circulation of the ether created of rotating electron. The

Magnetic field of electron is concentrated only in the

plane of its orbit. The rotation of electron and circula-

tion created by it should be directed from right to left

concerning the forward movement direction of elec-

tron.

The size of an electron’s magnetic field intensity

which vector is directed on a tangent to lines of a cur-

rent of an ether, is described by the equation:

2

reH

e

=

, in which е – charge of electron. (1)

Generation of electromagnetic radiation

Basically, any process of a magnetic field estab-

lishment in connection with a change of position of a

magnetic field source in space, which is electron, - is

radiation. But such radiation is not electromagnetic as

is not capable to cause progress of electrons, i.e. an

electric current.

Electrons transitions in atoms and molecules, ac-

companied radiation of photons, are connected with

reduction of electron orbits radiuses. Electrons progress

in conductors is accompanied by change of electron

orbits radiuses too. At compression of an electron orbit

there should be a pushing out of an ether from an inter-

nal part of an orbit and giving to these lines of a ether

current of additional rotation, around of a line of a

ether current.

The toroidal whirlwind formed by it, as is known

from hydro- and aerodynamics, is capable to transfer

on significant distances without loss of its form and

energy. In case of EMR, possibly, a transfer of move-

ment quantity from one layer of ether particles to an-

other takes place, that leads to similar effect. Rotation

of a whirlwind around of an axis of progress is con-

nected with magnetic effects, and around of a ring -

with electric effects. Tangents to lines of rotary move-

ment will be perpendicular to a direction of progress

and the friend-friend.

Energy of radiation

Energy of a field is abstraction. It gets real value

when is connected with the work measured in those or

other processes. For example, rotation of the plane of

electron orbit is connected with change of the angular

moment. The value of the work is defined by equation:

t

K

t

K

A

e

e

eK

∆

∆

=

∆

∆

=

ϕ

,

, (2)

in which: ∆К

e

– change of the electron angular mo-

ment, ∆φ – corner of the orbit plane turn.

The law of energy conservation demands, that the

equivalent quantity of energy would be allocated in an

environment. We can assume, that it will be the energy

of ether circulation.

The value of the electron angular moment for the

basic condition is equal h/2, in which h - Planck's con-

stant. Hence, by turn of an orbit plane on 360 degrees

the value of the work will be equal:

RoteK

hvthA

=

∆

=

°

)360(

,

,. (3)

in which ν

Rot

– frequency of orbit plain rotation.

At formation of a toroidal whirlwind a similar pro-

cess of angular moment change for separate lines of a

ether current should take place. The known equation

ν

hE

=

∆

testifies to it. For calculations connected

with electronic transitions in atoms or generation of a

radio emission in conductors we must know depend-

ence of electron orbit radius from time and of electron

energy from orbit radius.

Conclusion

The decisions formulated in the report, allow elim-

inating some contradictions existing in classical elec-

trodynamics. The hypothesis about the circulating na-

ture of a magnetic field creates preconditions for de-

velopment of new section of electrodynamics which

will allow to connect among themselves properties and

behavior of electron with observable effects of a mag-

netic field and electromagnetic radiation.

364

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ

РЕШЕТКИ

В.

Н.

К

ОЛЕСНИКОВ

1

,

Р

ОССИЯ

,

С.

Е.

М

ИЩЕНКО

2

,

Р

ОССИЯ

,

В.

В.

Ш

АЦКИЙ

1

,

Р

ОССИЯ

,

Н.

И.

Б

ОБКОВ

3

,

Р

ОССИЯ

,

А.

Т.

З

ЕЛЕНЕНКО

3

,

Р

ОССИЯ

1

Ростовский военный институт ракетных войск,

2

Ростовский технологический институт сервиса и туризма, e-mail: mihome@yandex.ru

3

Федеральное унитарное государственное предприятие «ВНИИ «Градиент»

Аннотация.

Представлен макет многофункциональной антенной решетки (МАР) для перспективных

комплексов радиосвязи и радиолокации. Изменение параметров МАР позволяет обеспечить форми-

рование требуемых характеристик направленности в условиях воздействия на МАР различных элек-

тродинамических факторов, отрицательно сказывающихся на качестве связи. Приведены материалы

натурных испытаний МАР, реализующей один из методов адаптивной компенсации помех. В качест-

ве излучателей макета АР применены скрещенные печатные вибраторы, установленные в плоскости

раскрыва короткого запредельного волновода круглого сечения.

Abstract.

A mock-up of the MAA for perspective complexes of the radio communication and location is

presented. The variation of the MAA parameters allows forming the required pattern characteristics when

the MAA is affected by different impeding electrodynamic factors having the negative effect on the commu-

nication efficiency. Data of the full-scale tests of the MAA realizing one of the methods of the adaptive

noise compensation are presented. Crossed printed oscillators installed in an aperture plane of the short be-

low-cutoff circular waveguide are as radiators of the AA mock-up.

Введение

Одной из важных проблем современной радио-

электроники является одновременное обеспечение

требуемых характеристик направленности исполь-

зуемых в составе радиоэлектронных средств (РЭС)

антенн и высокого уровня помехоустойчивости РЭС.

Особую актуальность указанная проблема приобре-

тает в связи с интенсивным развитием средств ра-

диоэлектронного подавления. В этом случае от ан-

тенны, предопределяющей в большинстве случаев

характеристики РЭС в целом, требуется формирова-

ние диаграммы направленности (ДН) заданной фор-

мы и обеспечение электромагнитной совместимости

РЭС, включая и обеспечение требуемых ДН антенны

в условиях воздействия на нее различных мешающих

электродинамических факторов. Указанные задачи

могут быть реализованы при использовании МАР [1,

2]. В трудах докладов предшествующих симпозиу-

мов 2007 г. и 2009 г. опубликованы материалы авто-

ров, связанные с применением методов компенсации

помех в РЭС, использующих основную и компенса-

ционную АР [2-4].

Метод компенсации помех

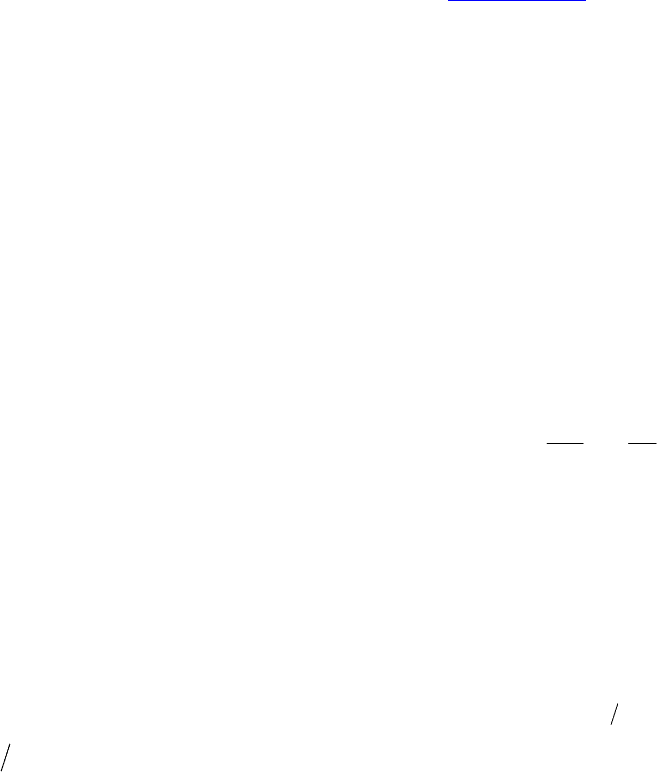

Пусть антенная система состоит из трех антенн:

двух слабонаправленных антенн, которые будут ис-

пользоваться в качестве компенсационных, и основ-

ной. Возьмём в качестве основной антенны линей-

ную антенную решётку (АР) из крестообразных из-

лучателей и в качестве вспомогательных антенн – два

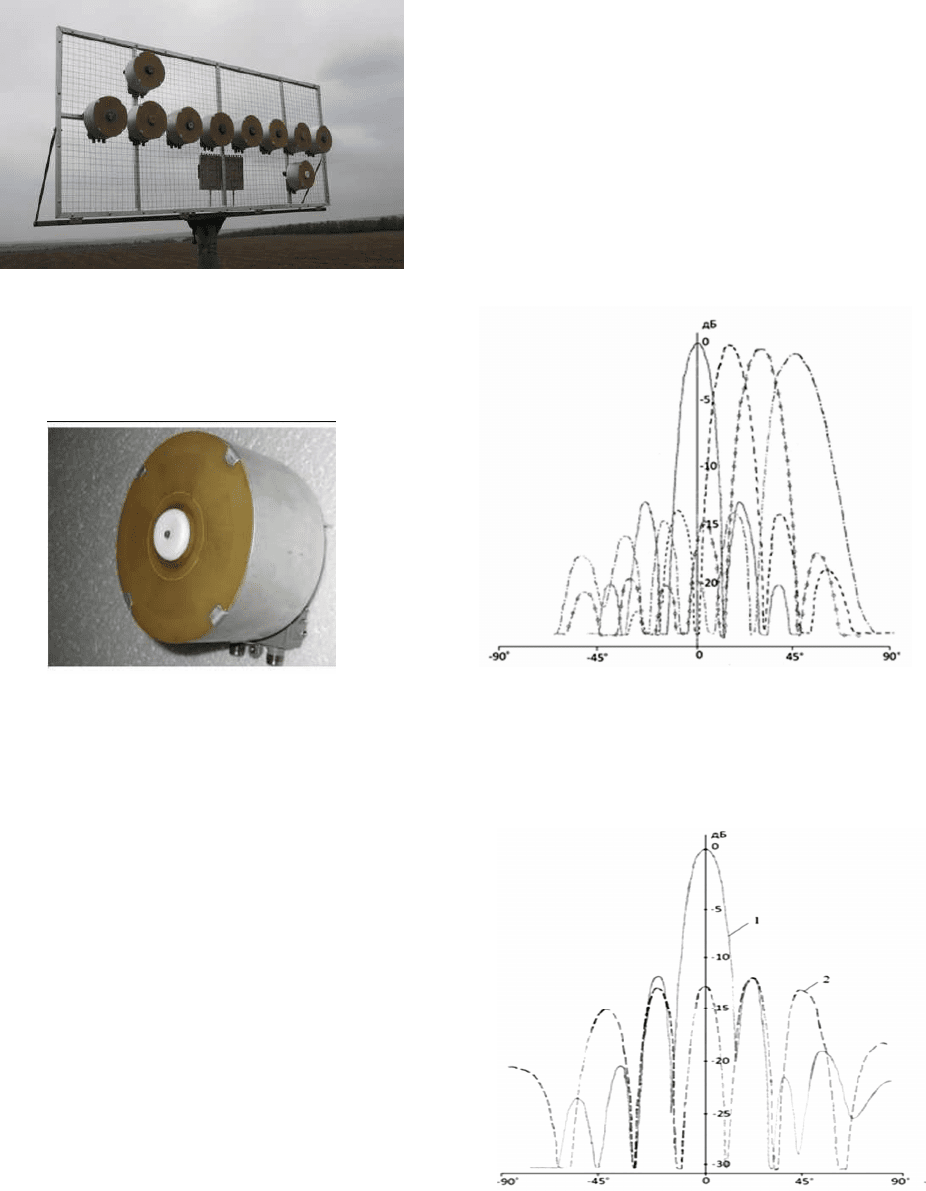

крестообразных излучателя, как показано на рис. 1.

Рис. 1.

Представим напряжения на выходах первой, второй

компенсационных антенн и

n

-го излучателя основ-

ной АР соответственно в виде:

(

)

( )

∑

=

θ+

+θ=

M

m

mmki

kiki

nF

Fsu

1

00

;

2,1

=

i

; (1)

(

)

( )

∑

=

θ+

+θ=

M

m

mmn

nn

nf

fsu

1

000

, (2)

где

0

s

- временная зависимость сигнала, принимае-

мого с заданного направления

0

θ

;

m

n

− временная

зависимость

m

-ой помехи, приходящей с некоторо-

го направления

m

θ

(

)

Mm ,...,2,1=

;

(

)

θ

1k

F

,

(

)

θ

2k

F

и

(

)

θ

n

f

− ДН первой, второй компенсационных ан-

тенн и

n

-го излучателя АР.

365

Исключим из выходного компенсационного

сигнала

k

u∆

информацию о сигнале

0

s

, для чего

преобразуем сигнал первой компенсационной ан-

тенны следующим образом:

111

'

kkk

uCu =

, (3)

Представим суммарный сигнал на выходе ком-

пенсационных каналов в виде выражения:

(

)

[

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

[

( ) ( ) ( )

]

( )

.

'

1

10

1

102

1

2

1

1001

0

1

102

1

2

00212

∑

∑

∑

∑

=

−

=

=

−

=

θ∆=

=θθθ−

−θ=

=

θ+θ

θθ−

θ+

+θ=−=∆

M

m

mkm

mkkk

M

m

mmkm

M

m

mmkk

kk

M

m

mmk

kkkk

Fn

FFF

nFn

nFsF

FFnF

sFuuu

(4)

где

(

)

(

)

0

1

1021

θθ=

−

kkk

FFС

.

Выполнив взвешенное суммирование выходных

сигналов излучателей основной антенны, получим

сигнал на выходе АР:

( ) ( )

∑ ∑

= =

θ+θ=

N

n

M

m

mmnnn

nfsfwu

1 1

000

, (5)

где

n

w

(

)

Nn ,...,2,1=

- весовые коэффициенты.

Из преобразованного выходного сигнала АР

0

u

(5) вычтем сигнал

k

u

'

∆

и получим выражение для

выходного сигнала в следующем виде:

( )

( )

( )

]

( ) ( )

( )

,

1

1

000

1 1

1

00

'

00

∑

∑

∑ ∑

∑

=

=

= =

=

∆+

+=

=∆−

−+

+=

=∆−=∆−=

M

m

mkm

N

n

nnA

mkk

M

m

N

n

mnnm

N

n

nn

k

kkâûõ

Fn

fwFs

FC

fwn

sfw

uuuCuu

θ

θθ

θ

θ

θ

(6)

где

k

С

− коэффициент пропорциональности;

(

)

θ

A

F

− ДН АР;

(

)

θ∆

k

F

− разностная ДН компенсацион-

ных антенн.

Анализ выражения (6) показывает, что макси-

мизация отношения сигнал/помеха будет достигну-

та, если весовые коэффициенты находятся из реше-

ния задачи синтеза. Как показано, например в [2, 3]

решение задачи сводится к следующей системе ли-

нейных уравнений:

( ) ( ) ( )

,,...,1,0

;

0

1

0

1

Mm

FfwF

m

N

n

mnnA

=

θ=θθ

∑

=

−

(7)

где

( )

=θ∆

=

=

.,...,2,1,

;0,1

0

MmFC

m

F

mkk

m

(8)

Так как координаты каждого излучателя основ-

ной антенны отличаются от остальных, то все урав-

нения в (7) являются линейно независимыми.

Численный пример

Для предложенного на рис. 1 макета линейной

МАР с учётом описанной модели проведены числен-

ные исследования, в ходе которых оценивался выиг-

рыш отношения сигнал/помеха/шум (ОСПШ). При

моделировании учитывалось, что на приемную РЭС

воздействовала помеха, превышающая полезный

сигнал по уровню на 20 дБ, частоты полезного и по-

мехового сигналов совпадали. Синтезируемая ли-

нейная АР состояла из 8 излучателей. Принято, что

сигнал приходит с направления

o

0

0

=θ

. В качестве

компенсационных антенн использовались излучате-

ли, аналогичные излучателям АР, но размещенные

вдоль линии, параллельной АР.

Анализ полученных результатов показывает, что

синтез АР позволяет обеспечить выигрыш в помехо-

устойчивости практически для всех направлений в

области боковых лепестков. Исключение составляют

направления «нулей» ДН АР с равномерным возбуж-

дением. Поэтому были проведены исследования и

для МАР со спадающим распределением.

Описание макета МАР

Фото макета приведено на рисунке 3. Элементы

макета собраны на трубчатой металлической раме,

являющейся основой для плоского сетчатого прово-

лочного экрана с размерами ячейки около λ

ср

/16, где

λ

ср

– рабочая длина волны, составляющая 0,3 м. Рас-

стояние между излучателями макета и излучателями

основной и компенсационных антенн составляет

0,53λ

ср

.

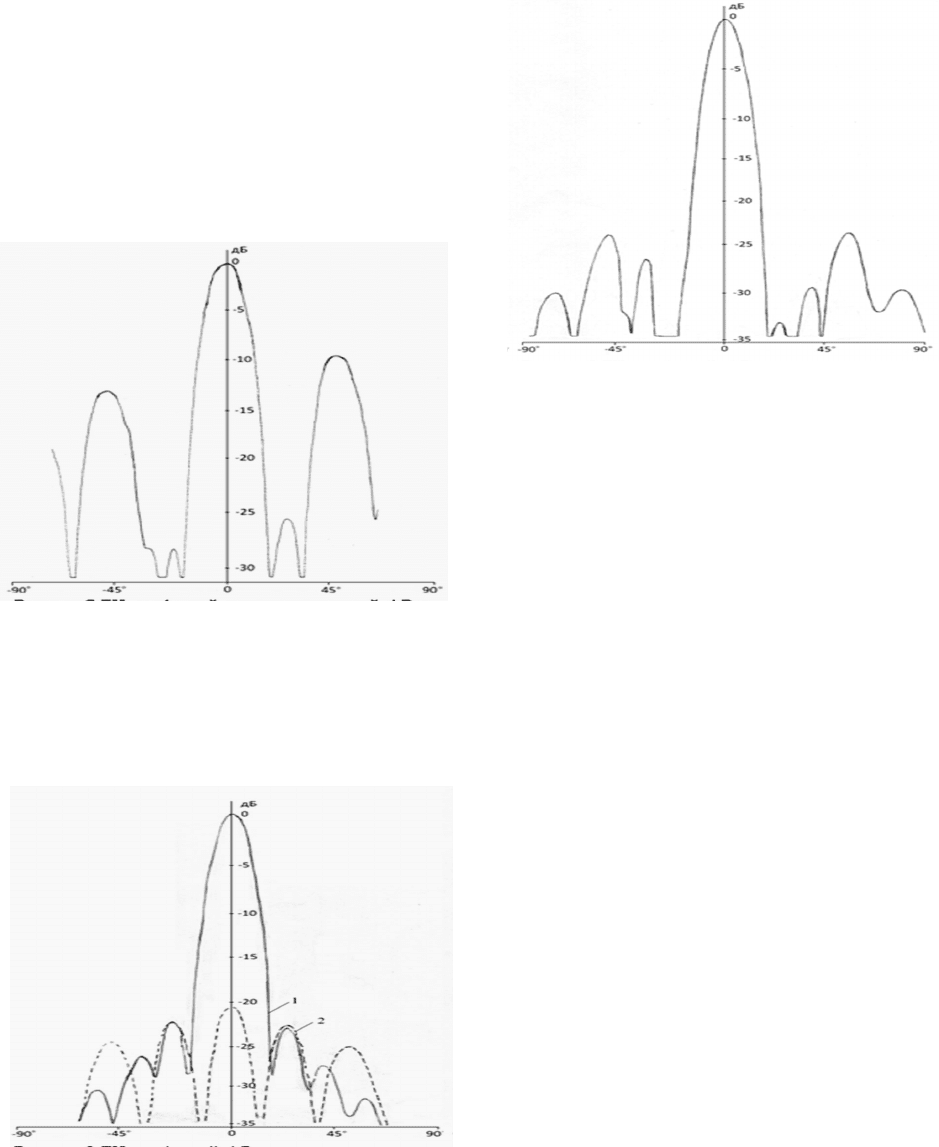

В качестве излучателей макета МАР использо-

ваны крестообразные печатные вибраторы, установ-

ленные в плоскости раскрыва короткого запредель-

ного волновода круглого сечения. Применение вол-

новода позволило получить близкие к осесиммет-

ричным ДН вибраторов в главных плоскостях и рас-

ширить сектор сканирования АР. В случае возбуж-

дения круговой поляризации это расширяет сектор

излучения с высоким коэффициентом эллиптичности

[5]. КСВн излучателей с дополнительными элемен-

тами согласования в раскрыве не превышает 2,0 в

12% полосе частот при средней частоте 1000 МГц.

366

Рис. 2.

Симметрирование питания вибраторов осущест-

вляется четвертьволновыми отрезками двухпровод-

ных линий, расположенных вдоль оси волновода.

Внешний вид излучателя приведен на рис. 3.

Рис. 3.

В макете МАР применены двухканальные ком-

мутируемые фазовращатели серии М44104 на pin

диодах с четырьмя ступенями фазового сдвига: 0˚,

45˚, 90˚ и 180˚. КСВн фазовращателей не превышает

2.0, вносимые потери – не более 2 дБ. Фазовращате-

ли установлены на задней стенке короткозамыкателя

запредельных волноводов и соединены непосредст-

венно с выходными разъемами симметрирующих

устройств вибраторов.

Для реализации вычисленного в ходе численно-

го моделирования амплитудного распределения по

элементам МАР и выбора весовых соотношений ос-

новной и компенсационной АР применены фикси-

рованные коаксиальные аттенюаторы одинаковой

электрической длины.

В макете МАР использованы восьмиканальные

делители мощности в полосковом исполнении моде-

ли 37.24. Делители мощности рассчитаны на работу

в полосе частот 0,5…2 ГГц. Неидентичность каналов

по амплитуде не превышает 0,1 дБ, по фазе – не бо-

лее 2 градусов.

Результаты натурного и численного модели-

рования

Измерения ДН макета МАР проводились на от-

крытом полигоне в дальней зоне излучения АР на

частоте 1 ГГц при горизонтальной поляризации из-

лучаемого поля, в связи, с чем и уточнены результа-

ты численного моделирования.

На рис. 4 приведены ДН основной АР в режиме

азимутального сканирования для значений фазового

сдвига между элементами АР 0˚, 45˚, 90˚ и 135˚ при

равномерном распределении амплитуды возбужде-

ния вибраторов.

Работа МАР в режиме компенсации (подавле-

ния) бокового излучения в выбранном секторе углов

экспериментально исследовалась для случаев син-

фазного равноамплитудного и спадающего по закону

косинуса распределения амплитуды возбуждения

вибраторов.

Рис. 4.

На рис. 5 приведены в едином масштабе ампли-

туд ДН основной (1) и компенсационной (2) АР при

синфазном равномерном амплитудном распределе-

нии.

Рис. 5.

В соответствии с расчётами разность фаз и весо-

вые коэффициентом были подобраны таким образом,

чтобы можно было подавить первые боковые лепе-

стки справа и слева от главного лепестка.

367

Результирующая ДН МАР в режиме компенса-

ции показана на рисунке 6. Первые боковые лепест-

ки подавлены не менее чем на 12 дБ относительно

уровня главного лепестка ДН. Вместе с тем возрос

уровень бокового излучения АР в секторе вторых

боковых лепестков ДН, т.к. в этих секторах происхо-

дит сложение амплитуд сигналов, принимаемых ос-

новной и компенсационной АР.

Рис. 6.

На рис. 7 и 8 приведены аналогичные ДН макета

МАР в случае синфазного спадающего распределе-

ния амплитуды возбуждения вибраторов.

На рис. 7 приведены ДН основной АР со спа-

дающим амплитудным распределением (1) и ком-

пенсационной антенны (2).

Рис. 7.

Результирующая ДН МАР в режиме компенса-

ции приведена на рис. 8. Как видно по рис. 8, в на-

правлениях первых боковых лепестков основной АР

достигнуто подавление уровня приема не менее 10

дБ, при этом уровень боковых лепестков в остальных

секторах не превышает исходного уровня минус 23

дБ основной АР без компенсации.

Рис. 8.

Заключение

Исследования показали, что рассмотренная схе-

ма компенсации приводит к снижению коэффициен-

та усиления МАР в направлении главного лепестка.

Несмотря на это, за счет снижения уровня приема в

выбранных секторах в направлении помеховых сиг-

налов вплоть до полного подавления при соответст-

вующем выборе фазирования, весовых коэффициен-

тов и конфигурации компенсационной АР реализу-

ется существенный рост отношения «сигнал-

помеха/шум» в каналах связи с применением ком-

пенсации бокового излучения антенн.

Литература

1. Верба В.С. Авиационные комплексы радио-

локационного дозора и наведения. Состояние и тен-

денции развития. - М.: Радиотехника, 2008. – 432 с.

2. Землянский С.В., Колесников В.Н., Мищенко

Е.Н., Мищенко С.Е., Шацкий В.В. / Способ подавле-

ния помех при приеме электромагнитной волны кру-

говой поляризации антенной решеткой идентично

ориентированных векторных излучателей // Патент

РФ №2330356. H 01 Q 3/26. – Бюл. № 21. –

27.07.2008.

3. Колесников В.Н., Мищенко С.Е., Шацкий

В.В., Шацкий Н.В. / Антенна // Патент РФ №

2393597. H 01 Q 21/24. – Бюл. № 18. – 27.06.2010.

4. Колесников В.Н., Мищенко С.Е., Шацкий

В.В. / Алгоритм подавления помех при приеме па-

дающей электромагнитной волны многоканальной

антенной системой // Автоматика и вычислительная

техника. – 2008. – Т.42. – №4. – С.73–80.

5. Бобков Н.И., Кашубин Б.Т., Маев В.Д., Пет-

ряев А.В., Шерсткий Г.С, Штанько Ю.Г. / Слабона-

правленная антенна. // Патент РФ №1771019. –

14.05.1993.

368

MODELLING OF THE MULTIFUNCTIONAL ANTENNA ARRAY

V.

N.

K

OLESNIKOV

1

,

R

USSIA

,

S.

E.

M

ISHCHENKO

2

,

R

USSIA

,

V.

V.

S

HATSKY

1

,

R

USSIA

,

N.

I.

B

OBKOV

3

,

R

USSIA

,

A.

T.

Z

ELENENKO

3

,

R

USSIA

1

Rostov

military institute of rocket armies, an e-mail: VShatsV@yandex.ru

2

Rostov service and tourism institute of technology, an e-mail: mihome@yandex.ru

3

The federal unitary state enterprise "all-union scientific research institute" the Gradient»

One of important problems of the modern radio

electronics is simultaneous support of demanded

characteristics of directivity of antennas used as a part of

radioelectronic systems (RES) and high level of

interference immunity of radio engineering systems. The

specified problem acquires a special urgency in

connection with intensive development of means of

radioelectronic suppression. In this case the antenna

predetermining in most cases the characteristics of radio

systems as a whole, will define not only a cover zone

and availability of communication between subscribers,

but possibility of increase of interference immunity of

communication systems in the given region.

In the report the two-channel multifunctional

antenna array (MAA) for perspective complexes of a

radio service and a radiolocation is presented.

The breadboard model photo is resulted in a Fig 1.

Breadboard model elements are collected on the tubular

metal frame which is a basis for the plane mesh wire

screen with the sizes of a cell nearby

0

λ

/16 where λ

0

–

the working wavelength making 0,3 m. Distance

between radiators of a breadboard model and radiators

the main and compensating antennas makes 0,53λ

0

.

Fig. 1.

The antenna system representing set of radiators is

considered, providing the simultaneous decision of

variety of the tasks directed on achievement by a radio

system of the given parameters which can is adaptive to

change depending on added interfering conditions.

Change of parameters antenna array (AA) at certain

restrictions allows providing the formation of demanded

characteristics of directivity MAA in the conditions of

influence on it of the various hindering electrodynamic

factors negatively affecting a communication quality.

Materials of the full-scale tests MAA, implementing

one of methods of the adaptive compensating of noises

are resulted. Radiators of AA are printed crossed dipoles

installed in the planes of the aperture short-circuited

circular waveguides. Waveguide application allowed to

receive close to axisymmetric direction characteristics

vibrators in principal planes and to expand sector of

scanning AA, and in case of excitation of circle

polarization - to expand sector of radiation with high

coefficient of the ellipticity. Standing wave ratio on

pressure radiators with additional elements of the

coordination in an aperture does not exceed 2,0 in 12 %

to frequency band at mid frequency 1000 of MHz.

Measurements of direction characteristics MAA were led

on an open polygon in far field region of radiation AA

on frequency of 1 GHz at horizontal polarization of an

emitted field.

Operation MAA in a mode of compensating

(suppression) of side radiation in the selected sector of

corners experimentally was researched for cases inphase

equal amplitude and inphase cosine allocation of

amplitude of excitation of vibrators. Resultant direction

characteristics for all considered cases provides

suppression of the first coma lobes not less than on 10–

12 db concerning level of principal lobe direction

characteristics. It is necessary to mark that the

considered circuit of compensating at the expense of

lowering of level of reception in the selected sectors in a

direction of interfering signals up to the full suppression

at an appropriate choice of phasing, weight factors and a

configuration compensating АР is implemented essential

growth of the relation "signal/noise " in communication

paths with application of compensating of side radiation

of antennas.

Comparing of rated and experimental results

showed their close enough coincidence, proving the put

ideas.

369

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С КОМПЕН-

САЦИЕЙ ПОМЕХ ПО МЕТОДУ ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА

Д.

С.

М

АХОВ

1

,

Р

ОССИЯ

,

С.

Е.

М

ИЩЕНКО

2

,

Р

ОССИЯ

1

Ростовский военный институт ракетных войск,

2

Ростовский институт сервиса и туризма,

mihome@yandex.ru

Аннотация. Предложен метод синтеза антенной решетки с компенсацией помех, позволяющий при

наиболее простой двухканальной конфигурации антенны повысить помехоустойчивость за счет ре-

шения оптимизационной задачи. Оптимизация заключается в приближении ДН антенной решетки

основного канала и ДН решетки компенсационного канала в области боковых лепестков. Отличие

предлагаемого метода от известных состоит в том, что при реализации градиентной процедуры ис-

комые комплексные весовые коэффициенты схемы суммирования определяются параллельно с уче-

том требований к ДН основной и компенсационной решеток антенны.

Abstract. The method of synthesis of an antenna array with compensation of the interferences, increasing

the noise stability due to the decision an optimization problem at most simple two-channel configuration of

the array is offered. The optimization consists in the approach the array pattern of the basic channel to the ar-

ray pattern of the compensatory channel for the side lobes. Difference of an offered method from known

consists in that the realization of gradient method required complex weight factors of the scheme of summa-

tion are defined in parallel with taking into account the requirements to the basic and compensatory arrays.

Введение

Помехоустойчивость радиосистем на практике

часто достигается применением антенн, реализую-

щих метод компенсации помех. Широкое примене-

ние метода на практике обусловлено его относитель-

ной простотой. В известной литературе [1] реализа-

ция данного метода осуществляется применением

двух антенн – основной, принимающей сигнал и по-

меху, и компенсационной, принимающей только по-

меховую составляющую. Однако существует и не-

достаток: как правило, метод эффективен для подав-

ления помех в пределах одного бокового лепестка.

Расширение пространственного сектора углов, в ко-

тором можно реализовать метод, на практике связано

с увеличением числа каналов компенсации помех,

т.е. с усложнением антенны. В связи с этим возника-

ет необходимость формирования такой диаграммы

направленности антенны, которая позволяет при не-

значительном снижении коэффициента направленно-

го действия (КНД) уменьшить уровень боковых ле-

пестков не только для конкретного направления при-

хода помехи, но и для некоторой области возможно-

го воздействия нескольких помех.

В докладе предлагается метод повышения эф-

фективности компенсации помех за счет решения

оптимизационной задачи, направленной на прибли-

жение ДН АР основного канала и ДН подрешетки

компенсационного канала в области боковых лепест-

ков.

Метод решения задачи

Рассмотрим

MN

+

− элементную АР, функции

основной подрешетки выполняют

N

излучателей, а

компенсационной подрешетки остальные

M

излу-

чателей АР. ДН излучателей описываются функция-

ми

(

)

uf

O

n

и

(

)

uf

K

m

для основной и компенсацион-

ной подрешеток соответственно, (

Nn ,...,2,1

=

,

[

]

1;1;,...,2,1 −∈= uMm

)

.

Пусть

требования

к

ДН

основной

АР

определя

-

ются

с

помощью

функции

(

)

uS

.

1.

Необходимо

найти

амплитудно

-

фазовое

рас

-

пределение

токов

излучателей

АР

n

A

и

m

B

,

наи

-

лучшим

образом

удовлетворяющее

критериям

:

011

QQ <

;

022

QQ <

. (1)

где

∫

−=

Ω

duuFuSQ

O

2

1

)()(

; (2)

∫

+

∫

−=

ΩΩ

глбок

duuFduuFuFQ

KKO

22

2

)()()(

; (3)

( ) ( )

∑

=

=

N

n

O

nn

O

ufAuF

1

−

ДН

основной

подрешетки

;

( ) ( )

∑

=

=

M

m

K

mm

K

ufBuF

1

−

ДН

компенсационной

подрешетки

;

i

Q

0

−

требуемая

точность

решения

)2,1(

=

i

.

2.

Обеспечить

«

нуль

»

ДН

АР

в

направлении

прихода

помех

p

u .

Не

допустить

снижения

КНД

основной

АР

более

,

чем

на

10-15 %

Функционал

(2)

выражает

требования

к

ДН

ос

-

новной

подрешетке

,

а

функционал

(3) –

к

компенса

-

ционной

подрешетке

.

Для

того

чтобы

найти

вектор

градиента

рассматриваемой

задачи

оптимизации

,

объединим

два

критерия

в

один

:

370

0020121

QQQQQQ =+<+=

, (4)

тогда остается задать шаг приближения

V

и началь-

ное амплитудно-фазовое распределение, определяе-

мое векторами

{

}

n

A

и

{

}

m

B

. Компоненты вектора

градиента найдем по формулам:

)Re()Re()Re(

21

nnn

A

Q

A

Q

A

Q

∂

∂

+

∂

∂

=

∂

∂

, (5)

)Im()Im()Im(

21

nnn

A

Q

A

Q

A

Q

∂

∂

+

∂

∂

=

∂

∂

, (6)

)Re()Re(

2

1

mm

B

Q

Q

B

Q

∂

∂

+=

∂

∂

, (7)

)Im()Im(

2

1

mm

B

Q

Q

B

Q

∂

∂

+=

∂

∂

. (8)

Итерационная процедура алгоритма заключает-

ся в пошаговом приближении к требуемому реше-

нию и выражается формулой вида:

∂

∂

+

∂

∂

−

>−<

)Im(

)(

)Re(

)(

1><

C

C

C

C

CC

Q

i

Q

V=

kk

, (9)

где

}{

n

A=C

−

амплитудно

-

фазовое

распределение

токов

излучателей

для

основной

подрешетки

и

}{

m

B=C

−

для

компенсационной

.

На

основании

полученных

результатов

на

k

-

ом

шаге

итерационного

процесса

вычисляются

ДН

ос

-

новной

и

компенсационной

подрешеток

,

а

получен

-

ное

решение

подвергается

проверке

на

выполнение

условий

:

1)

определяются

><k

Q

1

и

><k

Q

2

;

2)

если

>−<><

<

1kk

QQ

, (10)

то

присваивается

><kk

= CC

>1+<

и

переходим

к

сле

-

дующей

итерации

в

направлении

минимума

целевой

функции

;

3)

если

условие

(10)

не

выполняется

,

то

>−<+ 1>1< kk

= CC

и

шаг

V

делится

на

два

.

Решение

,

полученное

в

ходе

реализации

алго

-

ритма

,

с

заданной

точностью

удовлетворяет

требо

-

ваниям

,

предъявляемым

одновременно

к

ДН

основ

-

ной

и

компенсационной

подрешеток

.

Результирую

-

щая

ДН

строится

путем

вычитания

компенсационной

ДН

из

основной

и

имеет

вид

:

)()()( uFRuFuF

KO

⋅−=

, (11)

где

∫

∫

=

Ω

Ω

бок

бок

duuFuF

duuFuF

R

KK

KO

*

*

)()(

)()(

(12)

−

коэффициент

,

характеризующий

приближение

)(uF

O

и

)(uF

K

в

среднеквадратическом

смысле

.

КНД

АР

с

компенсацией

помех

вычисляется

по

формуле

:

∫

⋅

=

Ω

dpppF

D

)sin()(

2

2

. (12)

Для

решения

задачи

подавления

помех

часть

из

-

лучателей

используется

для

формирования

компен

-

сационного

канала

АР

.

Выбор

расположения

излуча

-

телей

компенсационной

подрешетки

осуществляется

следующим

образом

:

1.

Из

всех

вариантов

расположения

одной

пары

излучателей

,

симметричных

относительно

центра

АР

,

выбирается

оптимальный

,

при

котором

выпол

-

няется

условие

подавления

помех

и

минимизации

функционала

(3)

при

наибольшем

значении

КНД

АР

.

2.

Добавляется

еще

одна

пара

излучателей

в

компенсационный

канал

,

выбранная

в

соответствии

с

условиями

пункта

1.

Добавление

новых

пар

излучателей

может

осу

-

ществляться

до

тех

пор

,

пока

выполняется

требова

-

ние

к

КНД

АР

.

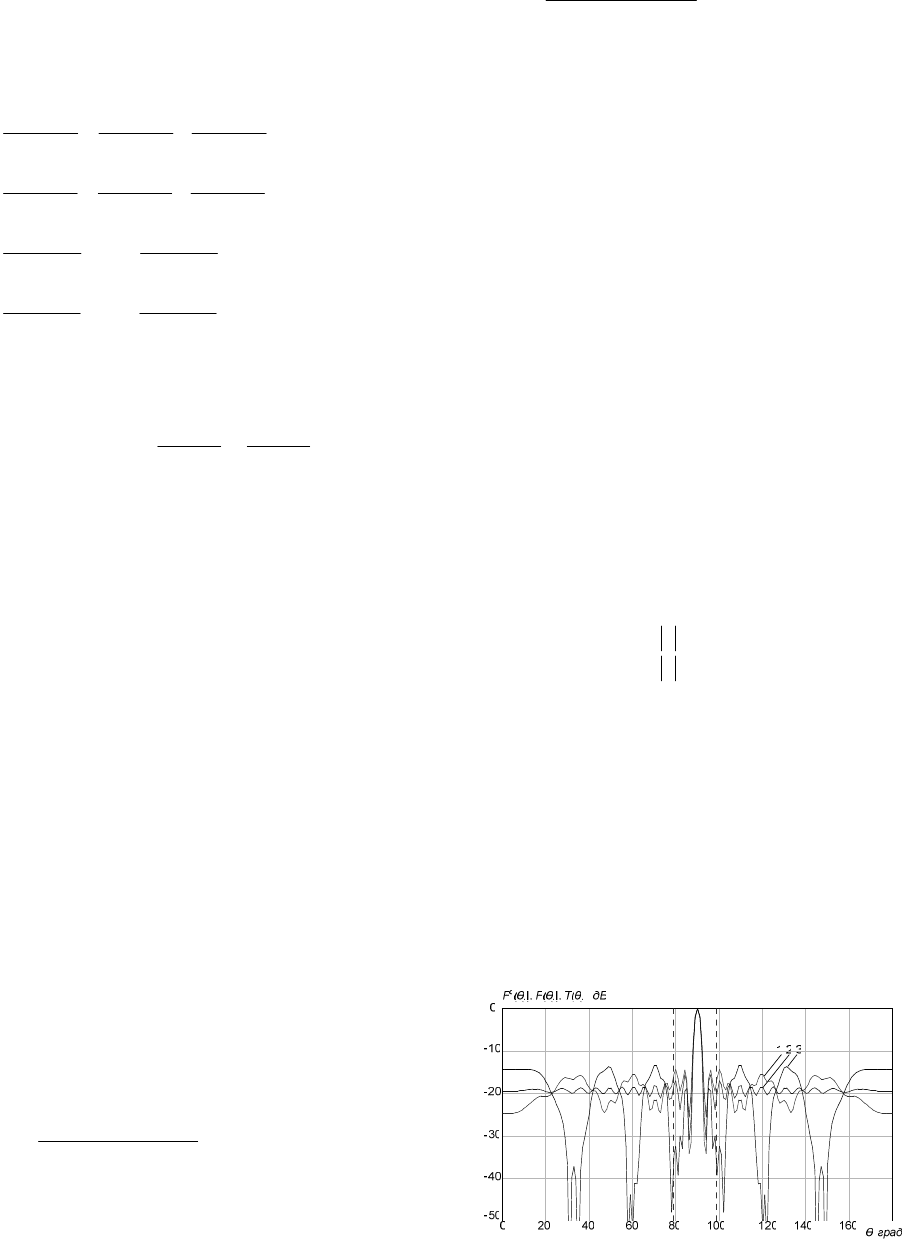

Численные исследования

В

качестве

примера

рассмотрим

линейную

ан

-

тенную

решетку

из

51

=

+

MN

изотропных

излуча

-

телей

,

расположенных

на

расстоянии

λ

5,0=d

друг

от

друга

.

В

компенсационный

канал

выделено

8

из

-

лучателей

.

Требования

к

ДН

основной

АР

заданы

форму

-

лой

вида

:

≥

<

=

,07.0,1,0

;07.0),cos(

)(

u

ugu

uS

(13)

где

40;180,..,2,1);cos( === gu

o

θθ

.

Задано

направление

прихода

помех

80

=

θ

и

100

=

θ

градусов

.

Начальное

амплитудное

распреде

-

ление

задано

по

равномерному

закону

,

фазовое

–

по

случайному

.

Точность

получаемого

решения

по

ме

-

тоду

градиентного

спуска

равна

0844.0

0

=Q

.

На

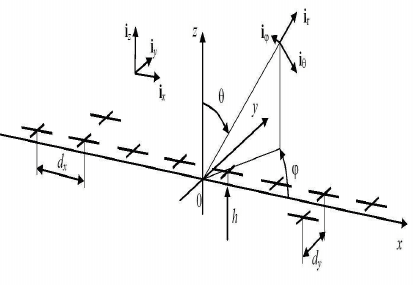

рис

. 1

приведены

ДН

основной

подрешетки

(

кривая

1),

результирующая

ДН

(

кривая

3),

и

ДН

(

кривая

2),

полученная

при

тех

же

исходных

данных

методом

амплитудно

-

фазового

синтеза

,

при

выделе

-

нии

одной

пары

(21-

го

и

31-

го

)

излучателей

в

ком

-

пенсационный

канал

.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

50

40

30

20

10

0

0

50

1800

tet

80

tet

10 0

tet

i

Рис

. 1.