Земля тревоги нашей. По материалам докладов о состоянии окружающей среды в Донецкой области в 2007-2008 годах

Подождите немного. Документ загружается.

9

ÇÅÌËß ÒÐÅÂÎÃÈ ÍÀØÅÉ

Ïî òåððèòîðèè îáëàñòè ïðîõîäèò ëèíèÿ

ýëåêòðîïåðåäà÷ íàïðÿæåíèåì 700 ê «Âîëãî-

ãðàä-Ñ÷àñòüå-Ïåðâîìàéñê-Àðòåìîâñê-Çàïî-

ðîæüå», à òàêæå êðóïíûå ëèíèè ýëåêòðîïåðå-

äà÷ íàïðÿæåíèåì 330-500 êÂ.

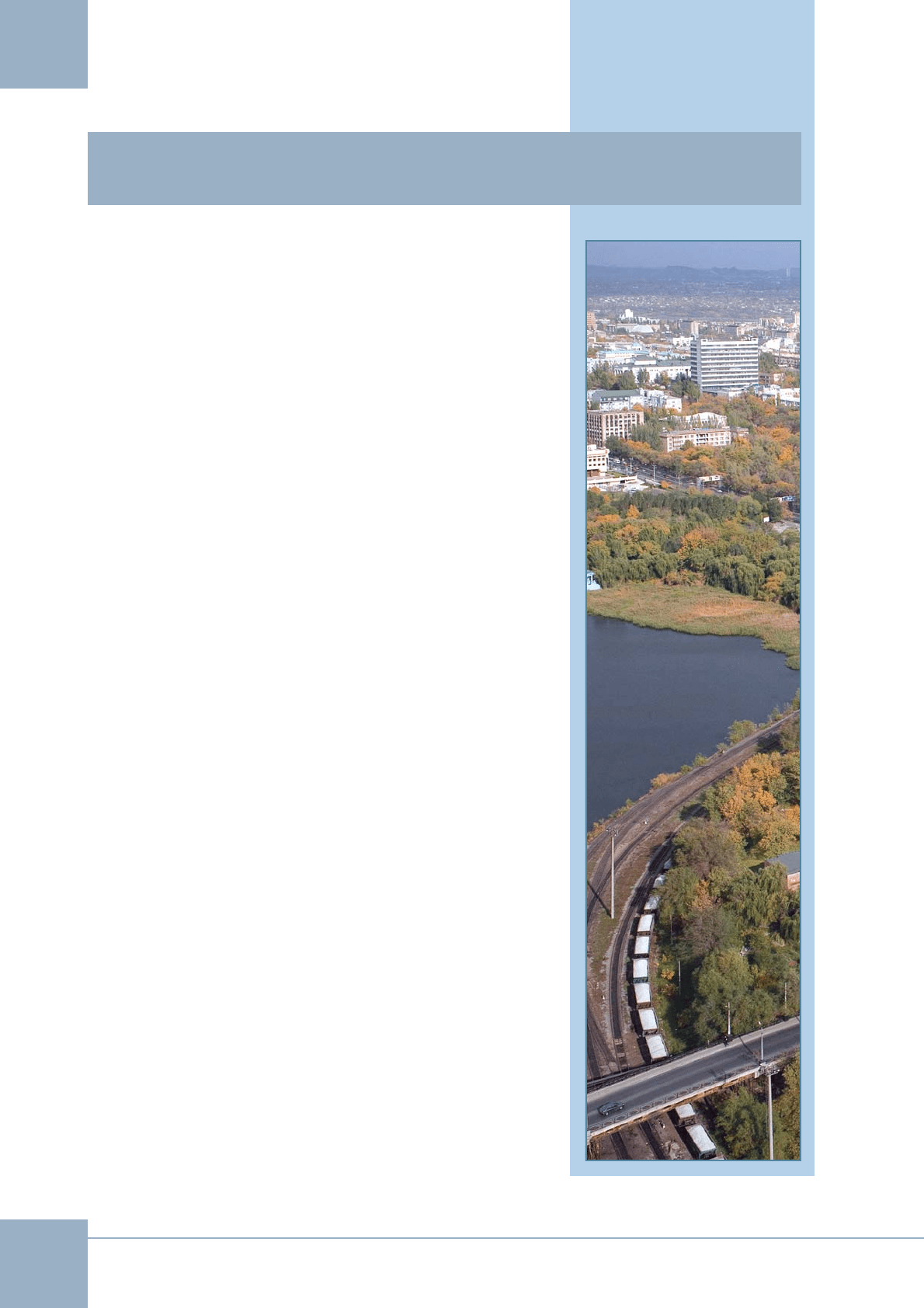

Экологическую ситуацию с загряз

нением водных объектов следует харак

теризовать как сложную, требующую

разработки и применения комплекса

мер по улучшению экологического со

стояния рек и водоемов области.

Земельные ресурсы и почвы. Со

временное экологическое состояние зе

мель и почвенного покрова Донецкой

области сформировалось под воздей

ствием градостроительного и индустри

ального развития региона, а также в

результате сельскохозяйственной дея

тельности. Наибольшая доля земель

приходится на сельскохозяйственные

угодья, в структуре которых 79% (2096

тыс. га) площадей отведено под пашню.

В результате производственной де

ятельности предприятий в области на

конец 2008 г. нарушено 25 тыс. га земель

сельскохозяйственного назначения. На

протяжении 2008 г. было нарушено 526

га земель, отработано 652 га нарушен

ных земель, что в 2,7 раза больше, чем

в 2007 г., а рекультивировано 155 га.

Практически все почвы области

(более 95%) относятся к классу техно

генно измененных в результате интен

сивной промышленной и сельскохо

зяйственной деятельности. Для почв

городов региона характерны: очаговая

загрязненность тяжелыми металлами и

нефтепродуктами, нарушение кислот

нощелочного баланса и физикомеха

нических свойств (пониженная влаго

емкость, повышенная уплотненность

грунта, каменистость), наличие вклю

чений строительного и бытового мусо

ра, низкое содержание в почвах пита

тельных элементов, что связано с ин

тенсивной техногенной нагрузкой.

Отходы. Накопление отходов явля

ется одним из наиболее весомых фак

торов загрязнения окружающей среды

и негативного влияния на все ее компо

ненты. В Донецкой области сосредото

чены 31% и ежегодно образуется 28%

промышленных и токсичных отходов

страны. В регионе на протяжении пос

ледних лет наблюдаются тенденции

снижения объемов образования отхо

дов (до 10% к уровню 2002 года) и рос

та образования опасных отходов и уве

личения их доли в общем объеме отхо

дов. Непосредственную опасность

представляют отходы IIII классов опас

ности, накопленный объем которых к

концу 2008 года составил 6515,2 тыс.т.

На территории области находится 240

складов, на которых размещено 507,6

тонн непригодных и запрещенных к ис

пользованию пестицидов и агрохими

катов. Согласно статистической отчет

ности в 2008 году было образовано

297,4 тыс.т и накоплено 5998,8 тыс.т

твердых бытовых отходов. В целом под

отходами в области занято около 2% ее

территории.

Сложившаяся в Донецкой области

экологическая ситуация является на

следием 200летнего интенсивного ис

пользования природных богатств. Для

улучшения текущего состояния экосис

тем региона и перелома негативных тен

денций, наблюдаемых в природных

средах, необходимо привлечь значи

тельные финансовые и материальные

ресурсы и в корне изменить отношение

общества к окружающей среде.

10

2. ÄÎÍÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ: ÏÐÈÐÎÄÀ, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÐÅÑÓÐÑÛ

ÐÀÇÄÅË 2

Äîíåöêàÿ îáëàñòü:

ïðèðîäà, ýêîíîìèêà,

ðåñóðñû

Донецкая область – крупнейшая по

населению, экономическому потенциалу и

природным ресурсам административная

единица Украины. Область расположена

на юговостоке страны и имеет непосред

ственный выход к границе с Российской

Федерацией и побережью Азовского

моря.

В существующем административно

территориальном делении Донецкая об

ласть образована 17 июля 1932 года. Реги

он занимает площадь 26,517 тыс.км

2

, что

составляет 4,4% площади страны и явля

ется наибольшим в Украине по численнос

ти населения – 4519,7 тыс. человек. На тер

ритории области расположены 52 города,

28 из которых – областного значения, 131

поселок городского типа и 1121 сельских

поселков. Областной центр – город Донецк

с населением 994 тыс. человек. В нацио

нальном составе населения области 50%

украинцев и 42% русских, регион являет

ся одной из основных территорий прожи

вания греков, армян, белорусов и немцев

в Украине.

Исторически Донецкую область назы

вают краем угля и металла: здесь сосре

доточена пятая часть промышленного по

тенциала государства. На ее территории

расположено более 1,1 тыс. промышлен

ных предприятий основных отраслей про

мышленности: угольной, металлургичес

кой, химической, машиностроительной,

энергетической и строительной. Около

70% произведенной в области продукции

реализуется на внешнем рынке.

11

ÇÅÌËß ÒÐÅÂÎÃÈ ÍÀØÅÉ

Донецкая область расположена в

степной зоне юговосточной части Укра

ины. На югозападе и западе она грани

чит с Днепропетровской и Запорожской

областями, на северозападе – с Харь

ковской, на северовостоке – с Луганс

кой, на востоке – с Ростовской облас

тью Российской Федерации, а с юга

омывается Азовским морем.

Территория области протянулась с

севера на юг на 240 км и с востока на

запад – на 170 км. Область занимает за

падную часть Донецкого кряжа и восточ

ную половину Приазовской возвышен

ности. По территории края проходит во

дораздел рек бассейнов Черного и

Азовского морей.

Рельеф. Донецкая область харак

теризуется холмисторавнинным рель

ефом с характерной сильной эрозией

грунтов. Северная и центральная часть

области – Донецкий кряж, южная – При

азовская возвышенность.

В ландшафтной структуре террито

рии области преобладают степные воз

вышенности и склоны, равнинные степ

ные комплексы террас, а также холмис

тые, песчаные и лесные равнины, реч

ные долины и балочная сеть (см. рис.

2.1.1). Типичные ландшафты области –

сильно расчлененные балками равнины

и возвышенности, переходящие в пой

менные ландшафты речных долин и ли

манные равнины на побережье Азовско

го моря.

Большую часть области занимает

Донецкий кряж. По своему характеру

земная поверхность кряжа представля

ет собой волнистую равнину. Макси

мальные отметки высот по Донецкому

кряжу составляют 200270 метров

(СаурМогила, 277 м). Амплитуда высот

в этих районах достигает 200 м. Это все,

что осталось от некогда довольно высо

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

î Äîíåöêîé îáëàñòè

Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîñëå-

äíèõ ëåò äîêàçûâàþò, ÷òî Äîíåöêàÿ îáëàñòü

ïðèíàäëåæèò ê òåì ðåãèîíàì Óêðàèíû, êîòîðûå

áûëè çàñåëåíû â äàëåêîé äðåâíîñòè, íà÷èíàÿ ñ

ýïîõè ïàëåîëèòà. Â áîëåå ïîçäíèé ïåðèîä çäåñü

æèëè â îñíîâíîì êî÷åâíèêè, ñêèôû, ñàðìàòû,

ïå÷åíåãè è ïîëîâöû.

Ìîíãîëî-òàòàðñêèå çàâîåâàíèÿ â Âîñòî÷íîé

Åâðîïå ïðèâåëè ê áîëüøèì êàê ïîëèòè÷åñêèì,

òàê è äåìîãðàôè÷åñêèì èçìåíåíèÿì.

Âî âðåìÿ ïîêîðåíèÿ Áàòûåì âîñòî÷íî-åâðîïåé-

ñêèõ ñòåïåé, óöåëåâøåå èõ íàñåëåíèå áûëî

ïðèêðåïëåíî ê Çîëîòîé Îðäå. À ïîñëå ïîõîäîâ

êðûìñêîãî õàíà Ìåíãëè-Ãèðåÿ íà Êèåâ â ÕI

âåêå, íàñåëåíèþ ñòåïåé ïðèøëîñü îòñòóïàòü â

áîëåå çàùèùåííûå ìåñòà. Ïîýòîìó çà ñòåïíîé

Óêðàèíîé çàêðåïèëîñü íàçâàíèå «Äèêîå ïîëå».

XVI ñòîëåòèè íà áåðåãàõ Ñåâåðñêîãî

Äîíöà ïîñåëÿþòñÿ óêðàèíñêèå êàçàêè, êîòîðûå

âñòóïàþò íà äåæóðíóþ ñëóæáó, à òàêæå êðåñòü-

ÿíå-áåãëåöû èç Ïðàâîáåðåæüÿ Óêðàèíû è

Ðîññèè. Îäíèì èç ïåðâûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

ñ÷èòàåòñÿ Ñâÿòîãîðñêèé ìîíàñòûðü, ïèñüìåííîå

óïîìèíàíèå î êîòîðîì îòíîñèòñÿ ê 1642 ãîäó.

ÕVII âåêå èñêëþ÷èòåëüíî âûãîäíûì äëÿ

íàøåãî êðàÿ ñòàíîâèòñÿ äîáû÷à êàìåííîé ñîëè.

1676 ãîäó íà ñîëÿíûõ îçåðàõ âîçíèêàåò

ïåðâûé ãîðîä Äîíáàññà - Ñîëÿíîå. Â 1715 ãîäó

íà áàçå êàçåííûõ ñîëåâàðåí ñòðîÿòñÿ ïåðâûå

ñîëåâàðåííûå çàâîäû íà Äîíåò÷èíå - Áàõìóòñ-

êèé è Òîðñêèé. Ñîëåâàðàìè îñíîâûâàåòñÿ â

1702 ãîäó âòîðîé ãîðîä Äîíáàññà - Áàõìóò.

1721 ãîäó íà Äîíåò÷èíå áûë íàéäåí óãîëü.

ñâÿçè ñ íà÷àëîì åãî ïðîìûøëåííîé äîáû÷è â

êîíöå ÕVIII ñòîëåòèÿ íà÷èíàåòñÿ èíòåíñèâíîå

îñâîåíèå òåððèòîðèè îáëàñòè.

ïåðâîé ïîëîâèíå ÕIÕ âåêà ïîÿâëÿþòñÿ

ïåðâûå êðóïíûå ôàáðè÷íî-çàâîäñêèå ïðåäïðèÿ-

òèÿ, ïðîâîäÿòñÿ ãåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Äîíáàññà, âîçíèêàþò íîâûå ãîðîäà, ðàçâèâàåò-

ñÿ òîðãîâëÿ.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕ âåêà, ñ ðàçâèòèåì

êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, áûñòðûìè

òåìïàìè ïðîèñõîäèò ìîäåðíèçàöèÿ ïðîìûøëåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà Äîíáàññà, ñòðîÿòñÿ æåëåç-

íûå äîðîãè, îñíîâûâàþòñÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ è

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü,

îòêðûâàþòñÿ íîâûå øàõòû è çàâîäû.

2.1. Ãåîãðàôè÷åñêàÿ

õàðàêòåðèñòèêà ðåãèîíà

12

2. ÄÎÍÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ: ÏÐÈÐÎÄÀ, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÐÅÑÓÐÑÛ

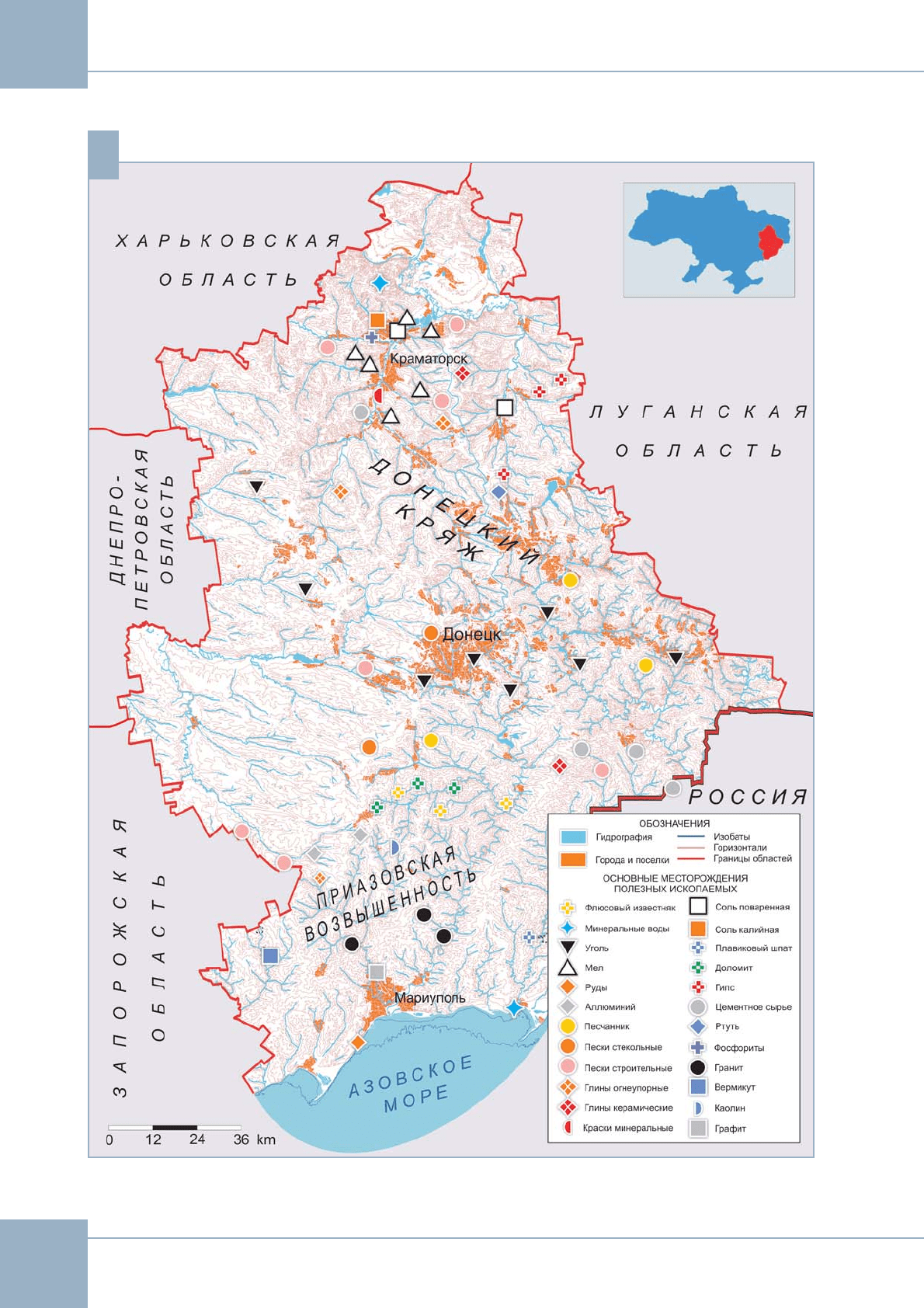

Ðèñ. 2.1.1. Ôèçè÷åñêàÿ êàðòà è ïîëåçíûå èñêîïàåìûå Äîíåöêîé îáëàñòè

Источник: Атлас Донецкой области, Госуправление охраны окружающей природной среды

в Донецкой области, 2009

13

ÇÅÌËß ÒÐÅÂÎÃÈ ÍÀØÅÉ

кого горного массива. К окраинам До

нецкий кряж теряет и без того скром

ную высоту, сливаясь с окружающими

речными долинами. И только к Северс

кому Донцу он обрывается крутым ус

тупом, обнажая древние меловые отло

жения.

Крайний север области – это До

нецкая террасовая равнина, которая

является долиной Северского Донца и

размещена между Донецким плато и

Донецким кряжем. Ширина долины ко

леблется от 4 до 26 км, а длина состав

ляет 200 км. Внушительные размеры до

лины свидетельствуют о том, что когда

то Северский Донец был гораздо пол

новоднее, чем в наши дни, чему благо

приятствовал более влажный субтропи

ческий климат.

На юге области расположена При

азовская возвышенность, которая пред

ставляет собой волнистую поверхность,

где выделяются одинокие холмы, так на

зываемые «Могилы» (самая высока точ

ка – МогилаГончариха, 278 м).

Приазовская возвышенность также

расчленена оврагами и балками, но зна

чительно меньше, чем Донецкий кряж.

Местами на возвышенности обнажают

ся коренные породы – граниты и гней

сы. Постепенно понижаясь в южном на

правлении, Приазовская возвышен

ность переходит в узкую Приазовскую

низменность – часть обширной Причер

номорской равнины, занимающей весь

юг Украины. Она представляет собой

ровную распаханную степь, спускающу

юся к Азовскому морю.

В районе распространения извест

няков (Волновахский район) и солей

(Артемовский и Славянский район) до

минируют карстовые формы рельефа.

Своеобразие в рельеф Донецкой

области вносят объекты техногенной

деятельности человека – сотни пород

ных отвалов, называемых терриконами,

высота которых иногда превышает 100

метров.

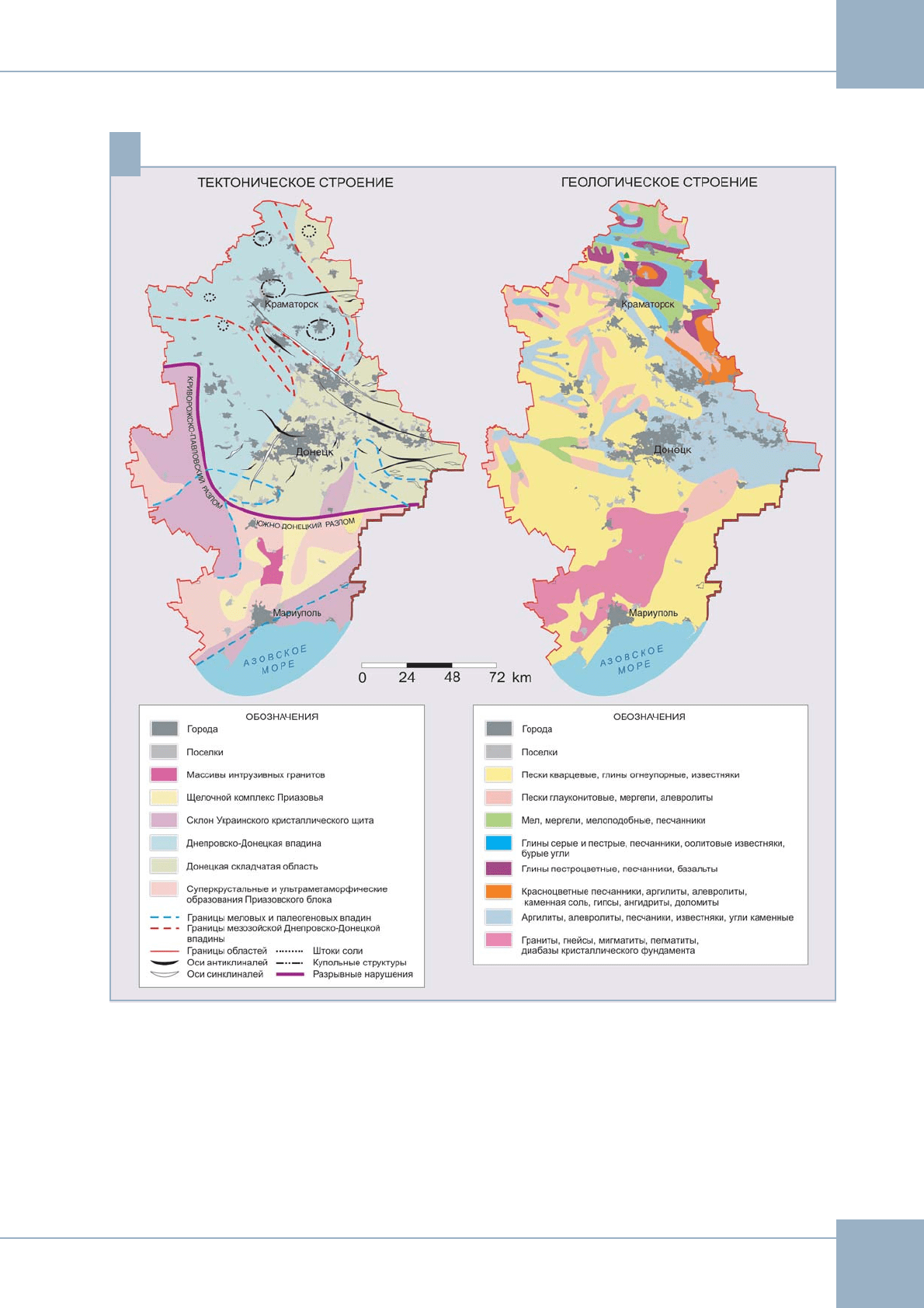

Геологическое строение. Донец

кая область располагается на юговос

точной окраине ВосточноЕвропейской

платформы – одном из крупнейших и от

носительно устойчивых участков земной

коры. Основание платформы включает

кристаллические сланцы, гнейсы и гра

ниты архея и протерозоя. Осадочный

чехол состоит из отложений палеозоя,

мезозоя и кайнозоя, достигающих мощ

ности в 35 км. В захватывающей север

Донецкой области ДнепровскоДонец

кой впадине наблюдаются многочислен

ные соляные купола с залежами нефти,

газа и каменной соли.

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

ìèðå íåò áîëåå öåííûõ ýêîñèñòåì,

÷åì ñòåïü. Ñòåïíàÿ çîíà Óêðàèíû çàíèìàåò

40% òåððèòîðèè, à ïðèðîäíàÿ ñòåïü íà ñåãîä-

íÿøíèé äåíü – îêîëî 1% îáùåé ïëîùàäè

ñòðàíû. Íà âîñòîêå Äîíåöêîé îáëàñòè ñîõðàíè-

ëîñü 10% ïðèðîäíîé ñòåïè.

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ýòîé óíèêàëüíîé ýêîñèñ-

òåìû ðåøåíèåì Äîíåöêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà

áûë ñîçäàí ðåãèîíàëüíûé ëàíäøàôòíûé ïàðê

«Äîíåöêèé êðÿæ» ïëîùàäüþ 3952,2 ãà. Òåððè-

òîðèÿ ïàðêà ðàñïîëîæåíà íà þãå Äîíåöêîãî

êðÿæà, åå ñåâåðíûé êðàé âîçâûøàåòñÿ êîíóñî-

îáðàçíûìè õîëìàìè íàä óõîäÿùèì ê þãó

ñêëîíîì, îòêðûâàÿ æèâîïèñíûé îâðàæíî-

áàëî÷íûé ëåñîñòåïíîé ëàíäøàôò. Íà þãå è

þãî-çàïàäå ãðàíèöû ïàðêà ïðîõîäÿò îêîëî

áàññåéíà ðåêè Êðûíêà, ñ ñåâåðà íà þã òåððèòî-

ðèþ ïàðêà ïåðåñåêàþò äâå ìàëûå ðå÷êè –

Ñåâîñòüÿíîâêà è Êàìûøåâàõà.

14

2. ÄÎÍÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ: ÏÐÈÐÎÄÀ, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÐÅÑÓÐÑÛ

Особенностью геологического стро

ения является наличие мощных отложе

ний каменного угля в центральной и вос

точной частях области и выход на повер

хность интрузивных образований крис

таллического щита в южных и западных

районах. Тектоническое и геологическое

строение недр показано на рис. 2.1.2.

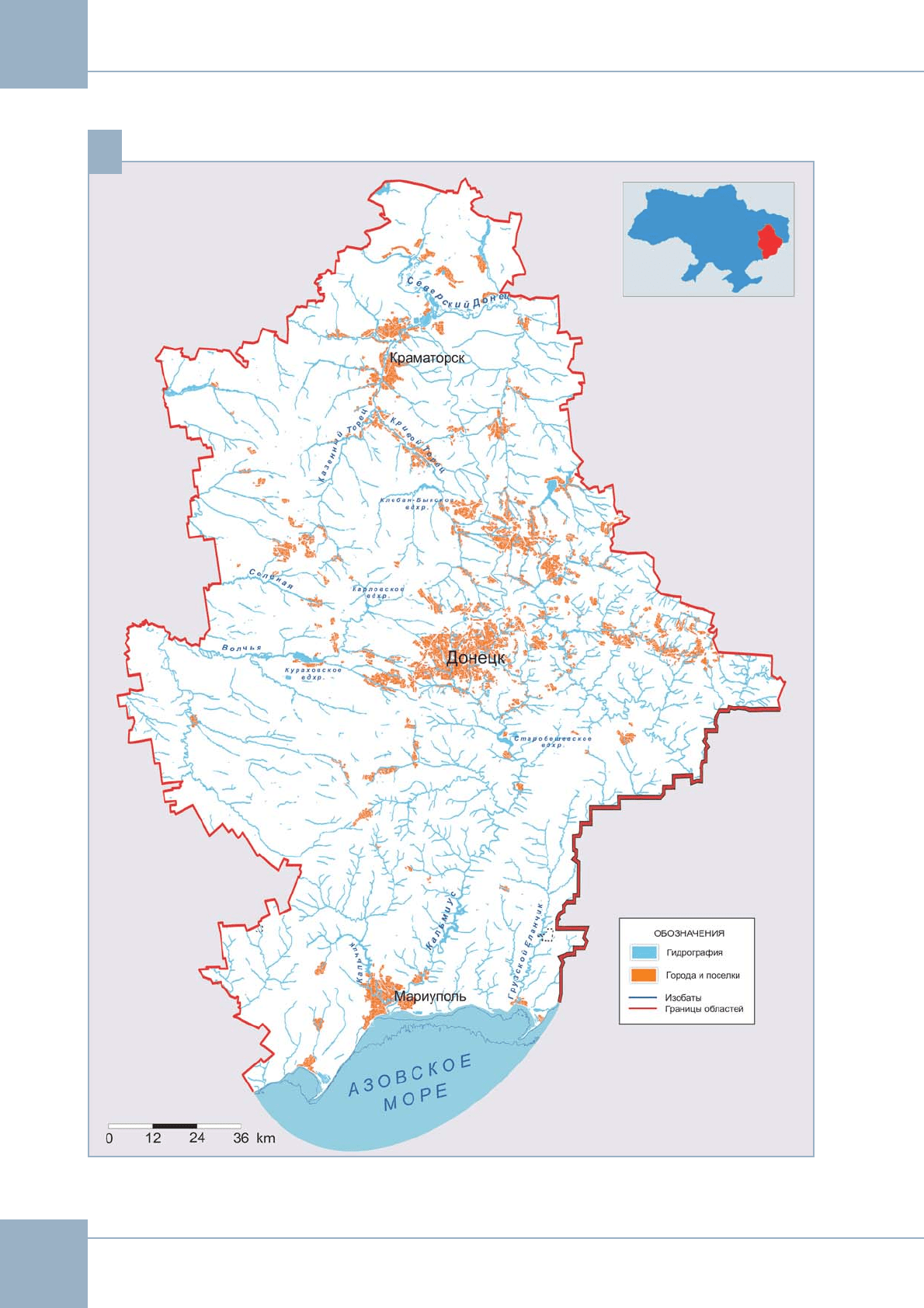

Гидрография. Основную часть за

пасов поверхностных вод Донецкой об

ласти составляют реки. Их в области

насчитывается 247, но только 8 имеют

протяженность свыше 40 км (см. рис.

2.1.3). Все реки питаются за счет осад

ков, талых снеговых вод, родников и

промышленных стоков.

Главная водная артерия края –

река Северский Донец, протекающая

по его территории на протяжении 95

км. Общая протяженность реки – 1053

км, площадь бассейна – 100 тыс. км

2

.

Основные левые притоки Северского

Донца – Жеребец, Оскол; правые – Ка

зенный Торец, Бахмут, Лугань. Север

ский Донец принадлежит бассейну

реки Дон.

С Донецкого кряжа берут начало та

кие реки как Самара и Волчья, принад

лежащие бассейну реки Днепр. Реки

Кальмиус с Кальчиком, Миус с Крынкой

и другие небольшие речки впадают в

Азовское море. Природный сток рек,

который формируется в пределах обла

сти, составляет 550900 млн. м

3

в год.

Естественных озер в области мало.

Эти небольшие водоемы разбросаны в

поймах рек. Больше всего таких озер в

пойме Северского Донца. Возле Сла

вянска в бассейне Казенного Торца

имеются три знаменитых соленых озе

ра: Репное, Слепное и Вейсово.

Среди водных объектов области

следует выделить также 1804 искусст

венных водоемов с площадью водного

зеркала более 1 га, из них 8 водохрани

лищ площадью больше 6 км

2

и около

1650 прудов. Общий объем водоемов

составляет 1100 млн. м

3

. Основные во

дохранилища – Кураховское, Углегор

ское, Павлоградское, Старобешевское,

КлебанБыкское, Волынцевское, Кар

ловское, Старокрымское, Красноос

кольское и др.

Огромную роль в водоснабжении

Донецкой области играет построенный

в 19531958 годах канал Северский До

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

Íà òåððèòîðèè Íîâîàçîâñêîãî è Ïåðâî-

ìàéñêîãî ðàéîíîâ Äîíåöêîé îáëàñòè ïî áåðåãî-

âîé ëèíèè Àçîâñêîãî ìîðÿ ðàñïîëîæåí ðåãèîíàëü-

íûé ëàíäøàôòíûé ïàðê «Ìåîòèäà» ïëîùàäüþ

13016,9 ãà.

Ïàðê ñòàë ïåðâûì âîñòî÷íûì çâåíîì

Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî ïðèáðåæíîãî ýêîëîãè÷åñ-

êîãî êîðèäîðà, îõâàòèâ âñþ áåðåãîâóþ ïîëîñó,

çà èñêëþ÷åíèåì ã. Ìàðèóïîëÿ. Ïîä îõðàíó

âçÿòî îêîëî 13 000 ãà ìîðñêîé àêâàòîðèè

îäíîãî èç ñàìûõ ýêîëîãè÷åñêè íàïðÿæåííûõ

ðåãèîíîâ Óêðàèíû.

Ñïåöèàëèñòàìè Äîíåöêîãî áîòàíè÷åñêîãî

ñàäà ÍÀÍ Óêðàèíû âûäåëåíû çäåñü 49 ôîðìà-

öèé ñîëîí÷àêîâîé, ñòåïíîé, áîëîòíîé, âîäíîé,

ïåñ÷àíîé è ñèíàíòðîïíîé ðàñòèòåëüíîñòè.

ìàå-èþíå ó÷àñòêè, ïðèãîäíûå äëÿ ãíåçäîâà-

íèÿ, óêðûâàþòñÿ ñïëîøíûì êîâðîì èç êóëèêîâ

è óòîê, íî ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü ìíîãîìèëëèîí-

íîé àðìèè ïåðåëåòíûõ ïòèö. Âî âðåìÿ ìèãðà-

öèé çäåñü ìîæíî óâèäåòü äðîôó, ëåñíîãî

çàòâîðíèêà – àèñòà ÷åðíîãî, ïîñëàíöà äàëåêîé

òóíäðû – êðàñíóþ êàçàðêó è ãðèôà, à çèìîé –

áåëóþ ïîëÿðíóþ ñîâó.

àêâàòîðèè ÐËÏ «Ìåîòèäà» ìîæíî

âñòðåòèòü 79 âèäîâ ðûá, áîëüøèíñòâî èç

êîòîðûõ åùå â íåäàëåêîì ïðîøëîì äàâàëî

Àçîâñêîìó ìîðþ ñëàâó ñàìîãî ïðîèçâîäèòåëü-

íîãî â ìèðå.

15

ÇÅÌËß ÒÐÅÂÎÃÈ ÍÀØÅÉ

нецДонбасс протяженностью 131 км и

мощностью подачи воды 43 м

3

/с.

На юге земли Донецкой области

омываются Азовским морем. Его пло

щадь составляет всего 38 тыс. км

2

, а глу

бина не превышает 14 метров.

Полезные ископаемые. На терри

тории Донецкой области на государ

ственном балансе насчитывается около

750 месторождений полезных ископае

мых с 36 видами сырья общегосудар

ственного и местного значения, из них

Ðèñ. 2.1.2. Òåêòîíè÷åñêîå è ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå Äîíåöêîé îáëàñòè

Источник: Атлас Донецкой области, Госуправление охраны окружающей природной среды

в Донецкой области, 2009

16

2. ÄÎÍÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ: ÏÐÈÐÎÄÀ, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÐÅÑÓÐÑÛ

Ðèñ. 2.1.3. Ãèäðîãðàôèÿ Äîíåöêîé îáëàñòè

Источник: Атлас Донецкой области, Госуправление охраны окружающей природной среды

в Донецкой области, 2009

17

ÇÅÌËß ÒÐÅÂÎÃÈ ÍÀØÅÉ

эксплуатируется 355 месторождений с

25 видами минерального сырья (рис.

2.1.1).

Богатство полезных ископаемых об

ласти определяется, в первую очередь,

Донецким каменноугольным бассейном,

одним из крупнейших месторождений

угля в Европе. Важное значение имеют

месторождения каменной соли, гипса,

цементного сырья, флюсовых известня

ков и доломитов, гранита, огнеупорных

и тугоплавких глин и др.

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

Ðåãèîíàëüíûé ëàíäøàôòíûé ïàðê

Êëåáàí-Áûê ðàñïîëàãàåòñÿ íà òåððèòîðèè

Êîíñòàíòèíîâñêîãî ðàéîíà. Òåððèòîðèÿ ïàðêà

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé æèâîïèñíóþ, õîëìèñòóþ

ìåñòíîñòü, êîòîðóþ â êàìåííîóãîëüíûé ïåðèîä

ïîêðûâàëî íåãëóáîêîå òåïëîå ìîðå.

Èñòîðèÿ ïàðêà òåñíî ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé

Çàïîðîæñêîé Ñå÷è. Íåäàëåêî îò ìåñòà ñëèÿíèÿ

ðåê Áû÷îê è Êðèâîé Òîðåö ñòîÿëà êàçà÷üÿ

çàñòàâà «Æåëåçíàÿ», íàçâàíèå êîòîðîé â íàøå

âðåìÿ íîñèò íåáîëüøîå ñåëî íåïîäàëåêó

îò ãîðîäà Äçåðæèíñêà.

Ãîðíîå îáðàçîâàíèå áûëî êóëüòîâûì äëÿ

ïðåäñòàâèòåëåé ìíîãèõ êóëüòóð. Ïî ïåðèìåòðó

çàïîâåäíèêà ðàñïîëîæåíû ñêèôñêèå

ïîãðåáàëüíûå êóðãàíû, à ó öåíòðàëüíîé

óñàäüáû çàïîâåäíèêà âûñòàâëåíû äðåâíèå

êàìåííûå áàáû, ñâåçåííûå ñ ðàçíûõ ìåñò

îáëàñòè.

Êàê ñ÷èòàþò èñòîðèêè, çäåñü íàõîäèëñÿ

àëòàðü áîãà äðåâíèõ ñêèôîâ Àðåñà, à 31 ìàÿ

1223 ãîäà íà òåððèòîðèè Êàìåííûõ ìîãèë

ðàñïîëàãàëñÿ óêðåïëåííûé ëàãåðü êèåâñêîãî

êíÿçÿ Ìñòèñëàâà âî âðåìÿ áèòâû íà Êàëêå.

В области разведаны и в настоящее

время разведываются новые месторож

дения железных руд, флюорита, щелоч

ных каолинов, базальта, камнесамоцвет

ного сырья, фосфоритов, вермикулита,

алюминиевого сырья, ртути, графита,

редких и редкоземельных элементов. От

крыты новые для Украины месторожде

ния золота, меди, свинца. На севере

Приазовского кристаллического масси

ва выявлены кимберлитовые трубки с

фрагментами мелких кристаллов алма

зов. В северных и южных районах реги

она открыты нефтегазоносные области,

разведывается месторождение свобод

ного природного газа с запасами 1200

млн. м

3

, найдено 15 газоносных структур

с прогнозными ресурсами 30 млрд. м

3

.

Кроме того, угольные месторождения

области, по разным оценкам, содержат

11,5 трлн. м

3

метана, являющегося цен

ным энергетическим сырьем и возмож

ной заменой природного газа (см. Раз

дел 4.1).

Промышленно разрабатываемые

полезные ископаемые представлены

залежами каменной соли (Артемовское

и Славянское месторождения каменной

соли) и каменного угля (месторождения

Донецкого каменноугольного бассей

на). Каменный уголь, добываемый в

Донецкой области, содержит ценный

элемент германий. Получение концен

трата германия обеспечивается в про

цессе коксовании угля.

Минеральносырьевая база про

изводства строительных материалов и

черной металлургии представлена зна

чительными месторождениями доло

митов и флюсового известняка (Оле

новское и Новотроицкое месторожде

ния), залежами огнеупорных глин

(ДружковскоЧасовъярская группа),

гипса (Артемовское месторождение

гипса и ангидрита). Разрабатываются

также месторождения мела, строитель

ных и стекольных песков, кварцита, гра

нита и т.д.

18

2. ÄÎÍÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ: ÏÐÈÐÎÄÀ, ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÐÅÑÓÐÑÛ

Почвы и земельные ресурсы. До

нецкая область славится черноземами,

мощность плодородных слоев которых

достигает иногда толщины более мет

ра. На севере и северовостоке облас

ти преобладают плодородные типич

ные, обыкновенные и среднегумусные

черноземы, на юге и югозападе – ма

логумусные (см. рис. 2.2.3). По долинам

рек и балок встречаются луговые и луго

болотные черноземы, преимуществен

но засоленные грунты и болотнолуго

вые почвы, на Азовских косах и по бе

регам Северского Донца – пески и су

песи. Всего на карте области выделено

около 60 видов почв и грунтов.

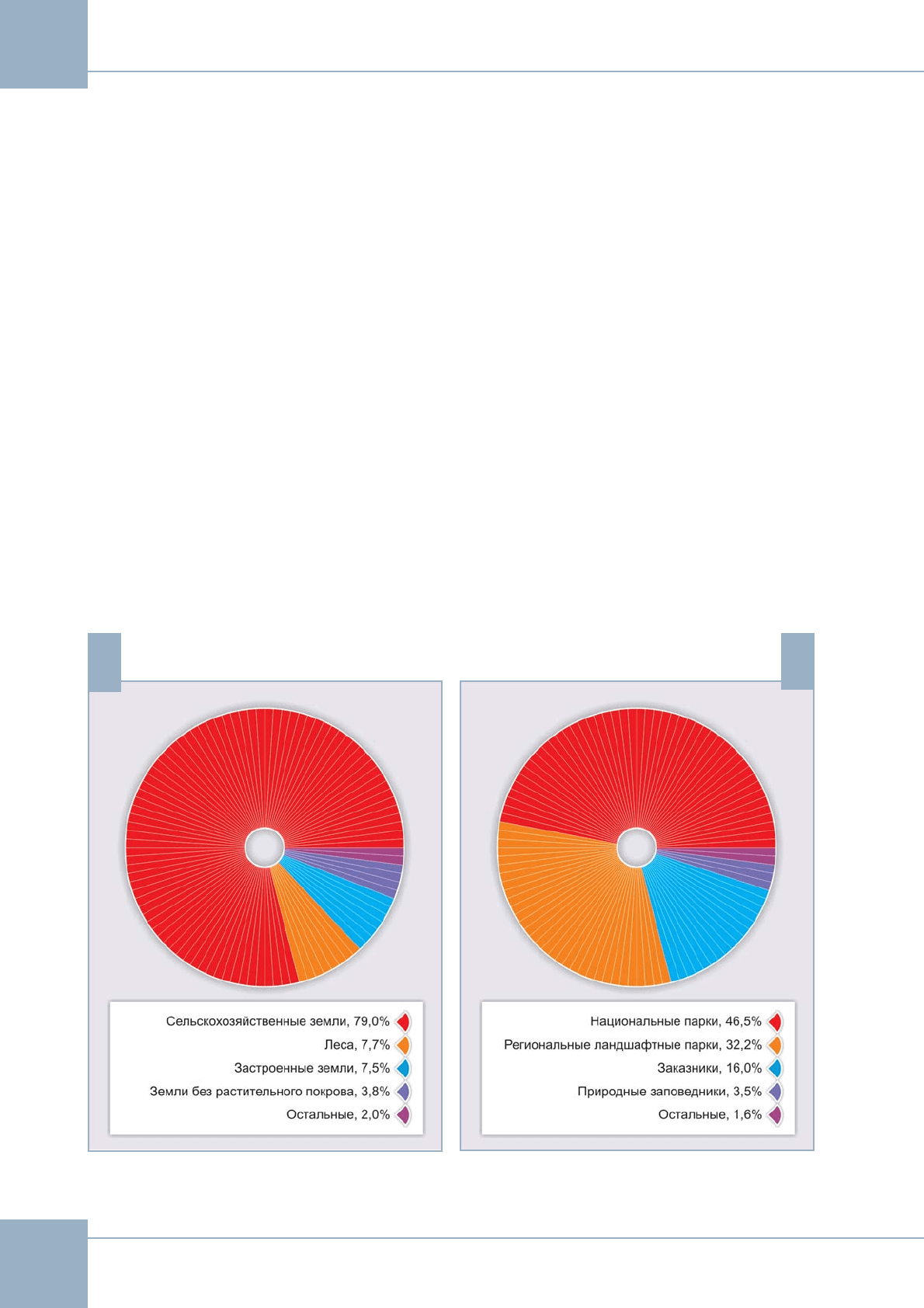

Земельный фонд Донецкой облас

ти по состоянию на 01.01.2009 г. состав

ляет 2651,7 тыс. га. Сельскохозяйствен

ными угодьями занято 2096,0 тыс. га, из

которых 79% приходится на пашню.

Структура земельного фонда Донецкой

области представлена на рис. 2.2.1.

Сегодня естественных ненарушен

ных почв и земель в Донецкой области

практически нет. Природные террито

рии сохранились лишь в заповедниках

и коегде на склонах Донецкого кряжа

и Приазовской возвышенности. В обла

сти расположены филиалы Украинско

го степного заповедника: Хомутовская

степь (создан в 1926 г.) и Каменные мо

гилы (создан в 1927 г., часть заповед

ника находится в Запорожской облас

ти). Кроме Украинского степного запо

ведника функционируют также 7 само

стоятельных учреждений природноза

поведного фонда общегосударственно

го и местного значения: Национальный

природный парк «Святые горы», Донец

2.2. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2009

Ðèñ. 2.2.2. Ñòðóêòóðà çàïîâåäíîãî

ôîíäà Äîíåöêîé îáëàñòè

Ðèñ. 2.2.1. Ñòðóêòóðà çåìåëüíîãî

ôîíäà Äîíåöêîé îáëàñòè