Воробьёв И.Н. Тактика - искусство боя

Подождите немного. Документ загружается.

540

евского Особого военного округа, к моменту нападения немецко-фашистских

войск находилась в пунктах постоянной дислокации в 20-35 км от госграни-

цы. Согласно плану оперативного прикрытия она должна была во взаимодей-

ствии со Струмиловским укрепленным районом занять подготовленную по-

лосу обороны в 5-7 км от границы. Но для этого потребовалось как минимум

5-9 часов. Поднятая в 3 ч. 30 мин 22 июня по тревоге дивизия по решению ее

командира генерал-майора Ф.Г. Сущего пыталась выйти в назначенный ей

район. Но противник упредил дивизию в занятии главной полосы обороны и

ее полки после неудачного встречного боя беспорядочно переходили к оборо-

не. Под огнем противника им не удалось прочно закрепиться и остановить

продвижение немцев.

Анализ этого боевого примера показывает, что даже в такой исключи-

тельно неблагоприятной обстановке, при внезапном нападении противника,

дивизия все же могла более полно использовать свои оборонительные воз-

можности, если заранее был бы отработан вариант занятия обороны в непо-

средственной близости от пунктов постоянной дислокации частей. Боевая

практика воочию показала, что ничто так не вредит делу, как слепая привя-

занность к заранее выработанному плану, шаблонные действия, сковывание

творческой инициативы командиров, офицеров штабов, их схематизм в при-

нятии решений, боязнь ответственности.

Неготовность к отражению вражеского нападения дорого обошлось

нашим вооруженным силам. Дивизии приграничных военных округов, вне-

запно атакованные, были рассредоточены на фронте 3300 км и в глубину бо-

лее чем на 400 км. Несмотря на мужественное сопротивление, армии вынуж-

дены были поспешно отходить на восток. В оборонительных сражениях пер-

вого периода войны они понесли самые жестокие потери: из 5 миллионов во-

еннослужащих Красной Армии в 1941 году 3 миллиона попали в плен. От Бу-

га до Волги простиралась захваченная врагом российская территория, кото-

рую пришлось потом отвоевывать метр за метром с кровавыми боями в дли-

541

тельной борьбе.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что ошибки довоенного

периода в подготовке войск все же удалось исправить в ходе боев, но ценой

больших усилий. От одной операции к другой, из года в год боевое мастерст-

во советских войск, искусство командования в подготовке и ведении оборо-

нительных действий неуклонно повышалось. Об этом свидетельствуют сле-

дующие факты. Известно, что в ходе войны качество оружия и боевой техни-

ки не претерпело сколько-нибудь существенных изменений. Однако отличия

в результатах боев, в том числе и в обороне в первом и последующих перио-

дах войны были, можно сказать, разительными. Так, если во время битвы под

Москвой за 67 дней оборонительных боев вражеским войскам удалось про-

двинуться на глубину 250-270 км, то в сражении под Сталинградом за 124

дня немцы продвинулись лишь на 120-150 км. Максимально продвижение

ударных группировок немецко-фашистских войск в ходе оборонительного

сражения под Курском не превышало 35 км.

Искусство подготовки и ведения оборонительных действий советского

командования во время Великой Отечественной войны проявилось прежде

всего в гибком использовании принципа массирования сил и средств на важ-

нейших направлениях. Это нашло свое выражение в том, что на ожидаемом

направлении главного удара противника дивизиям и полкам назначались бо-

лее узкие полосы (участки) и они усиливались более значительным количест-

вом артиллерии, танков, инженерных подразделений. Это обусловило значи-

тельный рост тактических плотностей сил и средств. На важнейших участках

оборона эшелонировалась на более значительную глубину, чем на других на-

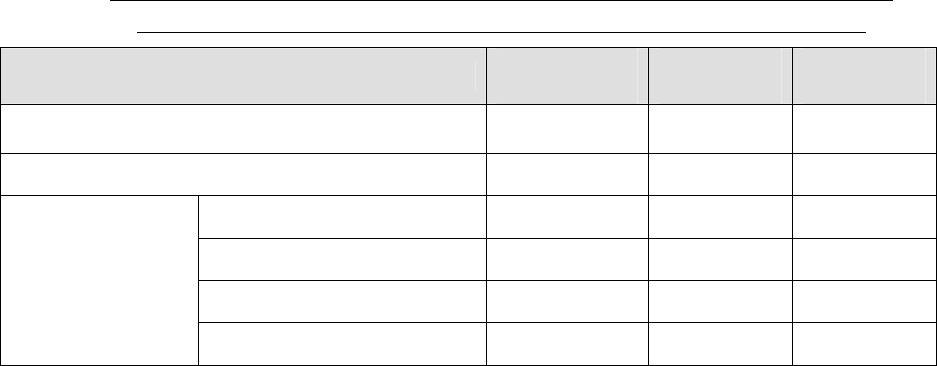

правлениях. Наглядное представление о том, как конкретно проявлялся прин-

цип сосредоточения основных усилий в ходе войны можно получить на при-

мере изменения ширины и глубины полосы обороны стрелковой дивизии, а

также роста тактических плотностей в ее полосе, анализируя таблицу 5.1.

Как видно из таблицы, если в первый период войны ширина полосы

542

обороны стрелковой дивизии составляла 30-40 км, то во второй и третий пе-

риоды она уменьшалась до 6-12 км, это дало возможность повысить плот-

ность сил и средств. Если в начале войны плотность орудий и минометов на

1 км фронта составляла 1-3 единицы, то к концу войны она возросла до 30-

40. Аналогично обстояло дело с танками и противотанковыми средствами.

Соответственно увеличивалась глубина эшелонирования обороны. Как пока-

зано на рис 5.5, если в первый период войны глубина построения боевых по-

рядков дивизии составляла 3-4 км, то к лету 1943 г. она возросла до 15-20 км.

Таблица 5.1

Эволюция принципа сосредоточения основных усилий в обороне

стрелковой дивизии во время Великой Отечественной войны

Стрелковая дивизия

Первый

период

Второй

период

Третий пе-

риод

Сужение ширины полосы обороны, км

30-40 и более

6-14

6-12

Увеличение глубины полосы обороны, км

3-6

6-8

5-9

стрелковых батальонов

0,2-0,4

0,6-1,5

0,8-1,7

орудий и минометов

1-3

18-30

30-40

орудий ПТО

0,5-2

11-14

16-20

Рост плотности

сил и средств на

1 км фронта:

танков и САУ

0,4-1

2-4

5-7

Ярко проявилось искусство советских командиров в совершенствова-

нии системы огневого поражения в обороне. Сосредоточение усилий артил-

лерии в обороне заключалось в заблаговременной подготовке массированно-

го, сосредоточенного, заградительного огня с закрытых огневых позиций на

важнейших направлениях как на дальних подступах к обороне, так и перед

передним краем, на флангах и в глубине, создании на главном направлении

зон сплошного огня, массировании противотанковых средств на танкоопас-

ных направлениях, подготовке маневра огнем артиллерии в целях сосредото-

чения его в короткие сроки на угрожаемых участках фронта. Этому способст-

вовало то обстоятельство, что в ходе войны непрерывно увеличивались огне-

вые возможности дивизии. К концу третьего периода войны по сравнению с

первым возможности стрелковой дивизии по постановке неподвижного и

543

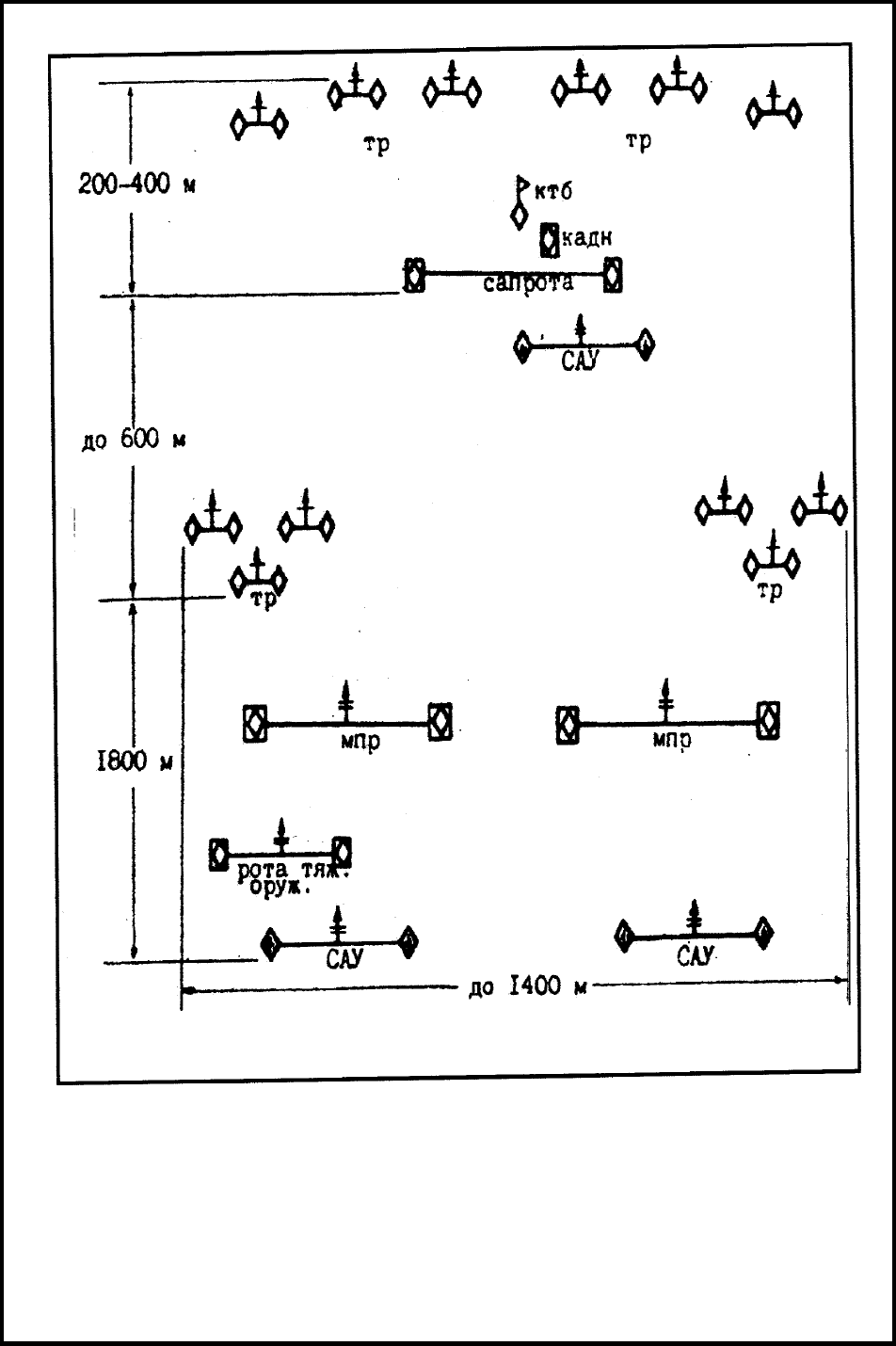

Рис. 5.5. Принципиальные схемы организации обороны

стрелковой дивизии по опыту Великой Отечествен-

ной войны

544

подвижного заградительного огня силами штатной артиллерии возросли в 3

раза

1

. К тому же дивизия в ходе войны усиливалась все большим количеством

артиллерии. В результате общая площадь районов массирования огня достиг-

ла в дивизии до 70 и более гектаров. Количество районов сосредоточенного

огня перед фронтом обороны дивизии планировалась от 3-5 до 10, а их уда-

ленность – от переднего края обороны составляла порядка 6 –7 км

2

.

Важным показателем искусства советского командования явилось про-

ведение артиллерийской и авиационной контрподготовки для срыва наступ-

ления противника. Такой метод борьбы с противником впервые был приме-

нен в первую мировую войну. Опыт проведения контрподготовки в операциях

затем был обобщен и развит советским оперативным искусством. В предво-

енный период основные положения о контрподготовке были изложены в про-

екте Полевого устава 1936 г. и Боевом уставе артиллерии Красной Армии

1937 г.

Во время Великой Отечественной войны советское командование нача-

ло организовывать контрподготовку уже в первых оборонительных операци-

ях (в июне 1941 г. на Северо-Западном направлении). Но из-за того, что груп-

пировка противника была разведена слабо, во фронте не хватало артиллерии

и боеприпасов, ее эффект был незначительным. Примерно то же повторилось

в битве под Москвой. Хотя в последнем случае контрподготовка готовилась

командованием Западного фронта более тщательно, но сил и средств для ее

проведения привлекалось мало. Задачей контрподготовки ставилось сорвать

возможное наступление противника. Для этого планировалось подавление и

уничтожение артиллерийским огнем его пехоты и танков в районах сосредо-

точения и на исходных позициях, подавление вражеской артиллерии и нару-

шение управления.

С этой целью в армиях были разработаны подробные планы контрпод-

готовки, предусматривавшие привлечение к ней не только орудий, но и 82-

1

Развитие тактики Сухопутных войск в Великой Отечественной войне. М.: ВАФ,1981, с.181.

2

Развитие тактики Сухопутных войск в Великой Отечественной войне. -С.192.

545

120-мм минометов. 1 и 2 октября 1941 г. артиллерия 16-й армии трижды про-

водила контрподготовку в районе Ярцево продолжительностью до 10 мин. на

фронте 10 км при плотности 30 орудий на один км фронта и расходе 0,3 бое-

вого комплекта. Ее результаты установить не удалось, так как противник не

наступал на этом направлении

1

.

Несколько раз проводилась контрподготовка во время оборонительных

боев под Сталинградом. Ее продолжительность обычно составляла 40-

60 мин. и состояла из 2-3 огневых налетов (по 5-10 мин. каждый) и методиче-

ского огня на подавление. В результате на некоторых направлениях удалось

сорвать атаку противника

2

.

Заслуживает внимание опыт проведения артиллерийской контрподго-

товки в битве под Курском в полосе обороны Центрального и Воронежского

фронтов. Ее продолжительность устанавливалась до 30-40 мин. К решению

задач контрподготовки привлекалось значительное количество артиллерии. В

13-й армии оно достигало 1100 орудий, минометов и боевых машин, что

обеспечивало плотность 36 ед. на 1 км фронта. Общий расход боеприпасов

был определен в 0,25 комплекта. В контрподготовке приняла участие авиа-

ция. Оценивая результаты контрподготовки, Г.К. Жуков писал: «Следует ска-

зать, штабы артиллерии и все командующие артиллерией фронтов, армий и

соединений хорошо и умно поработали над организацией артиллерийской

обороны и контрподготовки»

3

.

В минувшую войну для использования результатов контрподготовки

иногда осуществлялось нанесение удара оборонявшимися войсками перед

передним краем с целью внести замешательство в ряды противника, дезори-

ентировать его в отношении своих планов, усилить эффект огневого удара.

Высокое искусство потребовалось от советского командования в ходе

войны для повышения противотанковой устойчивости обороны, особенно в

1

Отечественная артиллерия. М.: Воениздат. 1986, с. 209, 210.

2

Там же. с. 221.

3

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. т. 2. М.,1974, с. 168 , 170.

546

начальный период. Немецкое командование делало ставку на массированное

применение танков для рассечения обороны. На рис. 5.6 показан один из ва-

риантов построения боевого порядка бронегруппы танковой дивизии немец-

кой армии во Второй мировой войне в наступлении. Из рисунка видно, что

для прорыва обороны противника немцы создавали глубокоэшелонирован-

ный боевой порядок танковых подразделений, поддерживаемых мотопехотой,

ротой тяжелого оружия и подразделениями самоходно-артиллерийских уста-

новок.

Что же касается стрелковых дивизий Красной Армии, то в начале войны

было очень мало противотанковых средств, к тому же использовались они

нерационально, равномерно распределялись по всему фронту обороны. На

1 км фронта приходилось всего 1-2 орудия. По мере увеличения в войсках

ПТС система противотанковой обороны претерпела существенные измене-

ния. Для отражения массированного танкового удара противника при нали-

чии у него плотности 40-60 танков на 1 км фронта обороняющийся вынужден

был создавать глубокоэшелонированную систему противотанковых опорных

пунктов, узлов и районов. За годы войны плотность ПТС в обороне возросла

в 5-8 раз (с 3-4 до 16-30 ед. на 1 км фронта). Глубина эшелонирования ПТС

достигала до 30-35 км

1

. При господстве нашей авиации в воздухе такая сис-

тема противотанковой обороны стала практически непреодолимой для про-

тивника.

Достаточно умело применялись в обороне советскими войсками минно-

взрывные заграждения. Это видно из следующего примера. В Балатонской

оборонительной операции в дивизиях 3-го Украинского фронта средняя

плотность минных заграждений составляла 730 противотанковых и 670 про-

тивопехотных мин на 1 км. На наиболее важных направлениях она достигала

2700 противотанковых и 2500 противопехотных мин

2

. Характерно, что ос-

новная часть заграждений (до 50-60%) сосредоточивалась перед передним

1

Отечественная артиллерия. – С. 249.

2

Военно-исторический журнал, 1969, № 3, с. 19.

547

Рис. 5.6. Боевой порядок бронегруппы танковой дивизии

немецкой армии во второй мировой войне в насту-

плении

548

краем и в пределах первой позиции. В глубине главной полосы обороны ус-

танавливалось 20-30% мин и 10-20% мин выделялось в резерв для маневра в

ходе боя

1

.

Следует отметить, что при организации обороны советскими войсками

в годы войны имело место немало недостатков. Во-первых, не всегда пра-

вильно определялось направление главного удара противника и соответст-

венно нерационально выбирались районы, где необходимо было сосредото-

чить усилия в обороне. Во-вторых, часто нарушалась маскировка при обору-

довании ключевых узлов обороны, что давало возможность противнику бы-

стро раскрывать их местоположение и принимать меры к подавлению оборо-

нявшихся там подразделений или осуществлять обход таких мест. В-третьих,

районы сосредоточения основных усилий в некоторых соединениях и частях

при длительной обороне с течением времени обычно не менялись и против-

ник, хорошо зная систему обороны, периодически наносил по таким районам

огневые удары, ослаблял их устойчивость.

Сложными путями совершенствовалась теория и практика обороны в

послевоенный период. Если в первое десятилетие после Великой Отечест-

венной войны оборона считалась одним из важнейших видов военных дейст-

вий, то в 60-х годах с массовым внедрением в войска ракетно-ядерного ору-

жия отношение к обороне коренным образом изменилось. В руководящих до-

кументах Вооруженных Сил того времени был зафиксирован, вопреки опыту

второй мировой войны, явно ошибочный постулат: «Оборона – удел слабой

стороны». Это на долгие годы предопределило отношение к обороне как к ка-

тегории «низшего порядка». Ей отводилась второстепенная роль в боевой

подготовке войск.

Командиры стали опасаться преднамеренно прибегать к обороне (ведь

это признак бессилия). Но хорошо известно, что битву под Курском совет-

скому командованию удалось выиграть во многом благодаря тому, что было

1

Развитие тактики Сухопутных войск. -С. 200.

549

принято мудрое и дальновидное решение – заблаговременно перейти к обо-

роне с тем, чтобы, используя ее сильные стороны, измотать и обескровить

ударные группировки противника и создать условия для последующего пере-

хода в наступление, что себя оправдало.

Противоречил опыту войн бытовавший длительное время в советской

теории тезис о том, что оборона является кратковременным явлением, неким

«спутником» наступления. Считалось, что она может применяться лишь на-

коротке, в ходе успешного продвижения войск для того, чтобы отразить

контратаку (контрудар) противника, обеспечить угрожаемый фланг или за-

крепить захваченный рубеж. Длительная, долговременная оборона в опера-

тивном масштабе исключалась. На практике это приводило к тому, что ко-

мандиры и штабы в ходе учений, получив считанные часы на подготовку

обороны, наспех отрабатывали вопросы организации системы огня и взаимо-

действия. Войска не в полном объеме производили инженерное оборудование

позиций. Офицеры не учились, как это делали фронтовые командиры, со всей

скрупулезностью готовить бой, «ползать на животе», выбирая места для рас-

положения огневых точек, подолгу работать в подразделениях, беседовать с

солдатами, изучать их нужды, запросы, настроения, мобилизовать на выпол-

нение боевой задачи. Так утрачивался бесценный боевой опыт.

Рецидивы недооценки обороны проявились в учебной практике еще и в

том, что на занятиях и учениях обороняющиеся войска обычно выступали в

роли подыгрывающей стороны – их действия всецело подчинялись действи-

ям наступающего. Получалось так, что независимо от целесообразности при-

нимаемых командирами решений, обороняющаяся сторона всякий раз была

обречена на неуспех.

Существенное влияние на характер обороны в локальных войнах и воо-

руженных конфликтах 70–90-х г. оказало интенсивное развитие средств воо-

руженной борьбы и организационной структуры войск. Особое внимание в

зарубежных армиях уделялось созданию новых образцов высокоточного ору-