Воробьёв И.Н. Тактика - искусство боя

Подождите немного. Документ загружается.

460

маневра состоит в большой мобильности его осуществления. Этого требуют

условия огневого противоборства с противником.

Приведем такой пример. Вражеская самоходная батарея, открыв огонь,

способна в течение 5-10 минут выполнить огневую задачу и через 1-2 минуты

оставить огневую позицию. Перемещение на новую огневую позицию может

составить 6-9 минут, развертывание на ней - 2-3 минуты. Отсюда становится

очевидным, что огневой маневр наступающего должен рассчитываться по

минутам, чтобы можно было осуществить его, упредив действия противника

в открытии и сосредоточении огня.

Важным качеством своевременного огневого маневра является все бо-

лее увеличивающаяся глубина его проведения. В принципе эта тенденция не

нова. Она отчетливо проявилась уже в Великую Отечественную войну. Так, в

третьем ее периоде, по сравнению с первым, глубина огневого воздействия на

противника возросла примерно в 3-4 раза

1

. И все же, несмотря на это, зона

основного огневого противоборства с противником не выходила тогда обыч-

но за пределы его главной полосы обороны, то есть охватывала глубину до 6-

8 км от линии боевого соприкосновения сторон.

Увеличение дальнобойности основной массы современных огневых

средств соединений и частей позволяет значительно расширить сферу огне-

вого маневрирования для того, чтобы упреждать противника в нанесении

глубоких ударов, подвергать непрерывному воздействию огневые средства не

только его первых, но и вторых эшелонов, резервов, а также пункты управле-

ния, наземные элементы систем ВТО, средства ПВО, разведки и РЭБ и тем

создавать условия для быстрого подрыва тактической устойчивости обороны

и высадки в тыл противника воздушного эшелона.

По опыту учений, зона глубокого огневого маневра для соединения

обычно составляет 30-15 км, для части - 15-8 км. В пределах этих зон при-

оритет в огневом поражении отдается группировке артиллерии противника,

1

Советская Военная Энциклопедия. Т.1. М.: Воениздат, 1976, с.266.

461

применяющей управляемые снаряды «Копперхед» и «Садарм» (удаление их

огневых позиций составляет 10-12 км от переднего края), а также системам

РСЗО МЛРС (10-25 км). В ближней зоне огневого маневрирования, охваты-

вающей глубину до 8-10 км от линии боевого соприкосновения войск сторон,

главными объектами поражения являются огневые средства, расположенные

в опорных пунктах и узлах сопротивления противника, препятствующие про-

движению наступающих подразделений, особенно бронеобъекты в системе

ПТО.

Таким образом, требования современного боя таковы, чтобы войска

были способны быстро осуществлять глубокий огневой маневр, добиваясь

одновременного воздействия на все элементы боевого построения оборо-

няющегося противника. Это не умаляет значения ближнего огневого боя.

Нельзя упускать из виду того обстоятельства, что при прорыве, а также при

действиях в особых условиях - в населенных пунктах, горах, ночью - основ-

ные задачи подразделения решают, ведя борьбу с противником на ближних

дистанциях.

Особого напряжения огневое состязание сторон достигает при вступ-

лении наступающих подразделений в зону действительного огня противотан-

ковых средств (ПТС) противника (на удаление 3-4 км от переднего края его

обороны). Маневр огнем в этих условиях осуществляется таким образом,

чтобы добиться поражения его ПТС раньше, чем они откроют огонь по ата-

кующим танкам и БМП. Для этого требуется умело использовать боевые ка-

чества имеющихся средств поражения, в особенности танков. Их техниче-

ские возможности таковы, что позволяют вести огонь прямой наводкой на

дальности до 4-5 км и более. При этом стрельба взводом эффективна по от-

крытым танкам на дальности до 3 км, по живой силе и расчетам ПТС-до 4 км,

а в составе роты - до 4-6 км соответственно. Стрельба одиночными танками

по танкам и ПТС эффективна на дальности до 2,5 км.

462

Особенно важно уметь осуществлять быстрый огневой маневр во

встречном бою, отличающемся большой скоротечностью развития, где успех

зависит от выигрыша минут и даже секунд в огневом противоборстве с про-

тивником. Эффективность такого маневра напрямую зависит от действенно-

сти разведки, своевременности и точности определения координат целей

(объектов), умелого управления огнем со стороны командиров. Для упреж-

дения противника в открытии огня и осуществления внезапного маневра

стрельбу, пуск ракет следует организовывать сразу же после обнаружения це-

лей, добиваться уничтожения их с первого выстрела ( пуска, захода).

Для успешного развития наступательного боя решающее значение име-

ет маневр в целях наращивания боевых усилий на решающем направлении.

Наиболее часто такой маневр осуществляется огнем артиллерии и ударами

авиации. Вместе с тем нередко для этого потребуется ввести в бой второй

эшелон или резерв части ( подразделения). Маневр силами и средствами це-

лесообразен в тех случаях, когда необходимо расширить участок прорыва в

стороны флангов, развить успех, достигнутый подразделениями первого эше-

лона, отразить контратаку противника, закрепить захваченный рубеж, обес-

печить открытый фланг и т.п.

Боевой опыт показывает, что большое значение для успеха такого ма-

невра имеет умелый выбор момента ввода в бой второго эшелона, чтобы на-

ращивание боевых усилий осуществлялось не после того, как наступление

«захлебнулось», а до снижения темпов продвижения подразделений, т.е.

раньше, чем истощатся их наступательные возможности. И здесь опять-таки

большое значение играет расчет времени, сил и средств, предвидение разви-

тия боевых событий, сопоставление возможностей войск сторон, склады-

вающегося соотношения сил, выигрыш темпов маневра. Важно учитывать,

что современная оборона обладает высокой живучестью, маневроспособно-

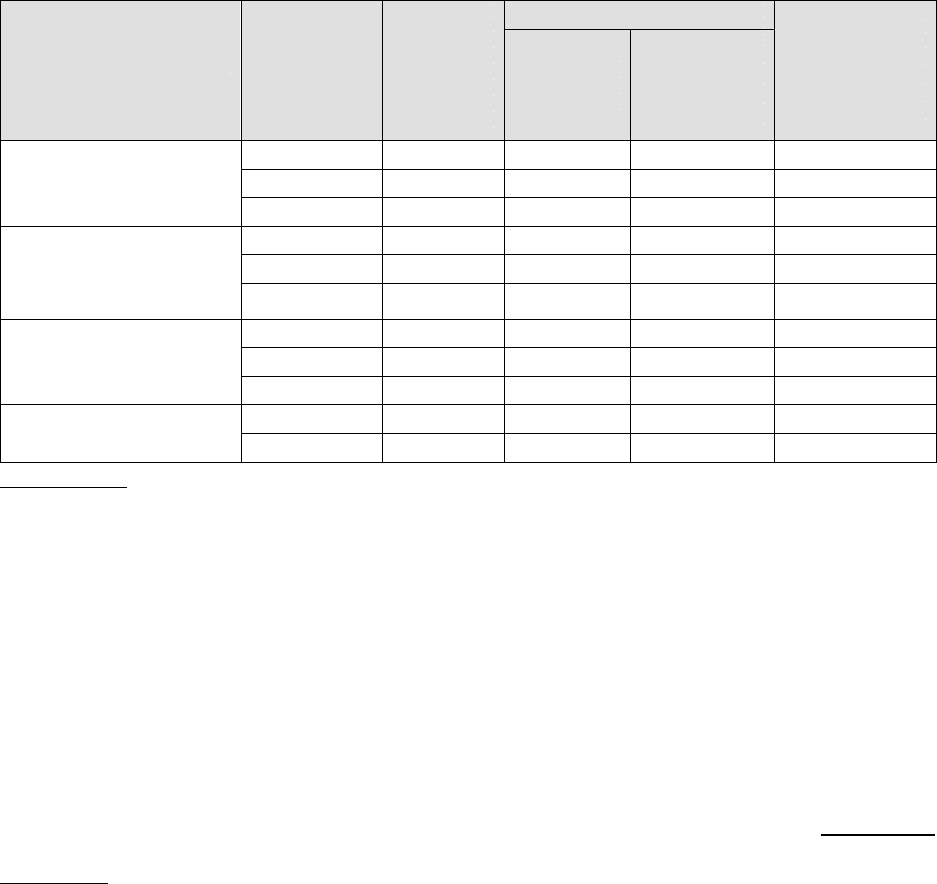

стью. В таблице 4.7 приводятся некоторые данные, характеризующие вре-

463

менные показатели маневра вторых эшелонов и резервов соединений армии

США.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что, к примеру,

батальон второго эшелона обороняющейся бригады, находящийся от объекта

действий на удалении 10-15 км, способен выдвинуться к нему за 40-60 мин.

Следовательно, если речь идет о захвате какого-то важного рубежа в глубине

обороны противника, куда должен выйти вводимый нами в бой батальон вто-

рого эшелона полка, то надлежит рассчитать время таким образом, чтобы он

был в состоянии выйти к назначенному объекту раньше, чем противник.

При этом важно учитывать, что если обороняющийся, действуя в своем

тылу, имеет возможность практически беспрепятственно выдвигаться, то на-

ступающему неизбежно потребуется преодолевать многочисленные очаги со-

противления. Следовательно , чтобы «уравнять» условия действий сторон,

надо принять меры к задержке маневра резервов противника. Весьма эффек-

тивно эта задача может быть решена использованием средств дистанционно-

го минирования местности. Так, звено вертолетов за 3-4 мин в состоянии ус-

тановить на путях движения подразделений противника противотанковое

минное поле на площади 1200 м по фронту и 90 м в глубину или противопе-

хотное минное поле размером 3000 м по фронту и 50 м в глубину, либо «на-

крыть» минированием боевой (походный) порядок подразделения. И в том, и

в другом случае можно на 1,5-2 часа задержать выдвижение противника.

При расчете действий подразделений (частей) второго эшелона при

вводе их в бой учитываются маневренные возможности приданных им (под-

держивающих) огневых средств. Так, дивизиону самоходной артиллерии при

развертывании с марша без учета времени на выдвижение требуется на заня-

тие огневых позиций и подготовку к открытию огня 10 мин., а артиллерий-

скому дивизиону на механической тяге - 20 мин., полковой артиллерийской

группе - 30-40 мин. При совершении маневра огнем для выполнения внепла-

новых задач полковой артиллерийской группе требуется 4-7 мин., а плановых

464

Таблица 4.7.

Временные показатели маневра силами и средствами вторых эшелонов

(резервов) в обороне дивизии армии США

Время

Наименование сил и

средств

Величина

передви-

жения, км

Темп

(ско-

рость)

движе-

ния, км/ч

на вытя-

гивание,

мин.

на движе-

ние и раз-

вертыва-

ние, мин.

Общее время

на соверше-

ние маневра,

мин.

5

20

10

15-20

25-30

10

20

10

30-35

40-45

Батальон второго

эшелона бригады

(для контратаки)

15

20

10

45-50

55-60

10

20

20

35-40

55-60

15

20

20

50-55

70-75

Бригада второго

эшелона дивизии

(для контратаки)

20

20

20

70-75

90-95

20

200

5

6

11

25

200

5

7,5

12,5

Рота противотанко-

вых вертолетов

30

200

5

9

14

10

20

5

30

35

Адн (смена позиций)

15

20

5

45

50

Примечание: темп (скорость) движения взят с учетом перемещения колонными путями.

- 2-3 мин. Противотанковый резерв способен развернуться на плановом ру-

беже за 8-20 мин (без учета времени на выдвижение). Для вызова пары само-

летов истребителей-бомбардировщиков необходимо 16 мин из готовности

№1, а из готовности №2 -26 мин, эскадрильи боевых вертолетов из готовно-

сти №1 - 30-38 мин.

Можно ожидать, что в современных условиях более широкое примене-

ние, чем в прошлом, получит такой решительный вид маневра как рейдовые

действия. С них в ряде случаев начинается наступление. Характерно, что ес-

ли в минувшую войну для этой цели использовались преимущественно тан-

ковые и механизированные части (подразделения) в силу их более высокой

подвижности, то теперь с такой же эффективностью для совершения рейдов

могут применяться и мотострелковые части (подразделения). Их маневрен-

ные качества не уступают танковым.

Перед рейдовыми отрядами могут ставиться более активные задачи,

чем раньше. Они в состоянии проникать на значительную глубину в распо-

ложение противника, длительное время действовать в отрыве от главных сил,

465

во взаимодействии с воздушными десантами, передовыми отрядами и само-

стоятельно уничтожать средства ядерного нападения противника, наземные

элементы его систем ВТО, пункты управления, средства ПВО, РЭБ и развед-

ки, захватывать узлы коммуникаций, перевалы, переправы, через водные пре-

грады. Сложность, однако, состоит в огневом обеспечении действий рейдо-

вых отрядов и управлении ими. Поэтому при организации такого маневра его

важно тщательно спланировать, согласовать действия рейдовых отрядов с

действиями частей, наступающих с фронта, воздушными десантами, поддер-

живающей их артиллерией и авиацией.

4.10 Огневое поражение противника

Успех наступления находится в прямой зависимости от надежности ог-

невого поражения обороняющегося противника. Главная цель огневого пора-

жения заключается в том, чтобы нанести противнику такой ущерб, в резуль-

тате которого он лишился бы способности оказывать организованное сопро-

тивление и тем самым создать необходимые условия для успешного выпол-

нения боевой задачи. Это достигается комплексным согласованным воздейст-

вием на оборону многими видами оружия - ракетами и артиллерией, авиаци-

ей, в том числе боевыми вертолетами, огневыми средствами танковых и мо-

тострелковых подразделений, огнеметными средствами, а также инженерны-

ми боеприпасами.

В современных условиях во многом меняется содержание и структура

огневого поражения. Соотношение ударных средств и средств защиты ныне

таково, что дает основание сделать вывод о том, что их противоборство при-

мет особо напряженный характер. «Огневая живучесть» обороны многократ-

но повысилась и, чтобы наступающий мог диктовать свою волю противнику,

теперь мало дезорганизовать его систему артиллерийско-минометного огня,

для этого требуется добиться глубокого поражения его объектов и прежде

всего систем высокоточного оружия - Рук и РОК, средств ядерного нападе-

466

ния, боевых вертолетов, средств разведки, РЭБ, а также средств дистанцион-

ного минирования.

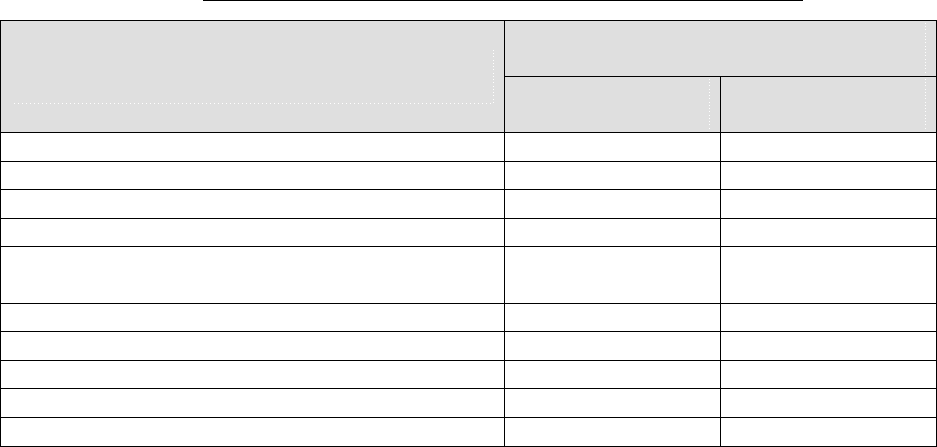

В современных условиях глубокое огневое поражение должно охваты-

вать огневые средства противника, расположенные как в тактической, так и в

оперативной зоне его обороны. Этому способствует повышение досягаемости

огневых средств (таблица 4.8).

Таблица 4.8

Досягаемость огневых средств зарубежных армий

Максимальная дальность поражения бое-

припасами в обычном снаряжении, км

Наименование

средств поражения

в период второй

мировой войны

в послевоенный пе-

риод (80-е годы)

Полевая артиллерия

5-20

20-30

Реактивные установки (РСЗО)

5-10

30-40

Противотанковые орудия, ПТРК

0,8-1,1

1-6

Тактическая авиация

150-200

1000

Реактивные комплексы оперативно-тактического

назначения

320

80-720

Армейская авиация (противотанковые вертолеты)

-

250-345

РУК типа «Джисак»

-

300-400

РУК типа ПЛСС

-

500-600

Крылатые ракеты воздушного базирования

-

550

Крылатые ракеты наземного базирования

370

2600

Необходимость глубокого огневого поражения обусловлена тем, что

основная масса средств поражения противника располагается на значитель-

ной глубине от линии боевого соприкосновения войск. Так, опыт учений

ОВС НАТО, проведенных в 80-90-х годах, показал, что огневые позиции по-

левой артиллерии в обороне соединений назначаются на удалении 3-5 км от

переднего края, огневые позиции артиллерии, применяющей управляемые

снаряды «Копперхед» и «Садарм» - в 8-10 км, РСЗО ЛРС - в 10-25 км, верто-

леты со станциями помех действуют из зон, удаленных от линии соприкосно-

вения на 10-15 км, центры управления РУК типа «Джисак» располагаются на

удалении 13-50 км, объекты разведывательных систем «Таселиз» и «Рембасс»

- 30-160 км, зоны барражирования самолетов систем ПЛСС, АВАКС, «Ним-

467

род» - 30-160 км

1

.

Соответственно повышается глубина огневого поражения в армиях за-

рубежных государств. По утверждению американских специалистов, глубина

зоны одновременного боевого воздействия штатными и приданными средст-

вами должна составлять: для бригады - 15 км, дивизии - 70 км, армейского

корпуса - 150 км, для группы армий - 300-500 км и более

2

. В пределах этих

зон приоритет в огневом поражении отдается непрерывному огневому воз-

действию по средствам ядерного нападения, системам ВТО, пунктам управ-

ления войсками и оружием, объектам первых и вторых эшелонов противника,

что создает предпосылку для дезорганизации системы его огня.

Интеграция оружия, средств разведки и управления в автоматизиро-

ванной системе обеспечивает возможность осуществлять огневое поражение

в реальном масштабе времени или близком к нему. Так, имеющиеся на воо-

ружении соединений армий США АСУ полевой артиллерии «Такфайр» по-

зволяют сократить время планирования огня в дивизии с 2 ч до 2 мин., подго-

товку огня в артиллерийском дивизионе - с 30 мин до 1-2 мин

3

.

Еще большим быстродействием обладает РУК типа «Джисак». Он име-

ет возможность в считанные секунды обнаруживать объекты противника,

идентифицировать их по типу, выдавать по ним целеуказание соответствую-

щим средствам поражения и наносить по вскрытым целям, в том числе мало-

размерным и движущимся, точные и мощные огневые удары. Также в автома-

тическом режиме используются беспилотные летательные аппараты «Пейн

Тайгер». Из зон боевого дежурства они осуществляют автоматический поиск,

обнаружение, распознавание и точное поражение РЛС систем ПВО и наведе-

ния авиации.

Чтобы достичь решительности и высоких темпов осуществления атаки,

нужно добиться высокой степени огневого поражения целей и объектов обо-

1

Военная мысль. 1986, №5, с.18

2

Там же. №2, с.76

3

Там же. №5, с.20

468

роны. Опыт Великой Отечественной войны показал, что при осуществлении

прорыва требовалось, как минимум, уничтожить до 25% и подавить около

30% целей и объектов, расположенных на первой и второй позиции главной

полосы обороны противника. Сейчас подобная степень огневого поражения

уже оказывается недостаточной.

Такие объекты, как средства ядерного нападения, системы ВТО, пункты

управления войсками и оружием должны поражаться со степенью до 100%,

остальные цели и объекты - не менее как со степенью 70-75%, в противном

случае обороняющийся сумеет сорвать атаку.

Возникает проблема: как достичь столь высокой степени огневого по-

ражения обороны, если возможности наступающего по созданию высоких ар-

тиллерийских плотностей при прорыве весьма ограничены. Единственный

путь повысить эффективность огневого поражения противника - это добиться

нанесения точных прицельных ударов по целям и объектам, исключить метод

«площадного» подавления. Это даст возможность значительно сократить ко-

личество привлекаемых для этой цели артиллерии, ракетных установок, са-

молетов и вертолетов, а также боеприпасов.

Решение данной задачи облегчается тем, что ныне резко возросла точ-

ность средств поражения. Например, полигонные испытания показали, что

применение высокоточных артиллерийских снарядов типа «Копперхед» и

«Садарм» позволяет сократить расход боеприпасов в 10-15 раз. То же самое и

в авиации - применение управляемых авиационных кассет дает возможность

уменьшить расход авиабомб в 4-5 раз.

Эффективному решению задачи огневого поражения во многом спо-

собствует повышение могущества боеприпасов. По данным зарубежной пе-

чати, мощность боеприпасов объемного взрыва, примененных в ходе прове-

дения операции «Буря в пустыне» армиями антииракской коалиции прибли-

жалось по своей силе к ядерному оружию с малым тротиловым эквивален-

469

том. Это также способствует тому, чтобы значительно уменьшить артилле-

рийские и авиационные плотности в наступлении.

Новым составным элементом завоевания огневого превосходства в со-

временных условиях является успешная борьба с вертолетами противника.

Но такая борьба представляет немалую сложность. Их действия характери-

зуются скрытностью подхода к цели, быстротой и внезапностью нанесения

удара, высокой точностью поражения объектов на значительной дальности и

большой эффективностью. Например, рота вертолетов с ПТРК «Тоу» в со-

стоянии за один вылет уничтожить до 80-100 танков.

На учениях войск НАТО для непосредственной авиационной поддерж-

ки общевойсковых соединений широко практикуются удары смешанных са-

молетно-вертолетных групп (самолетов-штурмовиков, ударных и разведыва-

тельных вертолетов). В операции «Буря в пустыне» применялись такие спо-

собы действий: последовательное нанесение ударов по танкам и средствам

ПВО с длительным воздействием на противника, одновременный удар верто-

летами, артиллерией и самолетами по одной или нескольким целям.

Боевая практика и опыт учений свидетельствуют о том, что высокая

мобильность вертолетов позволяет общевойсковым командирам решительно

массировать огонь в нужный момент по важнейшим объектам, в кратчайший

срок переносить его с одного направления на другое в интересах завоевания

и удержания огневого превосходства. Сосредоточенные удары вертолетов

обычно наносятся в наиболее ответственные моменты боя - при отражении

контратаки атаки крупных сил танков, вводе в бой второго эшелона, форси-

ровании водных преград.

4.11. Ведение наступления

Ведение наступления в современных условиях отличается высокой ди-

намичностью, отсутствием на ряде направлений четко выраженной линии

соприкосновения противоборствующих сторон, обоюдным их стремлением к