Воробьёв И.Н. Тактика - искусство боя

Подождите немного. Документ загружается.

480

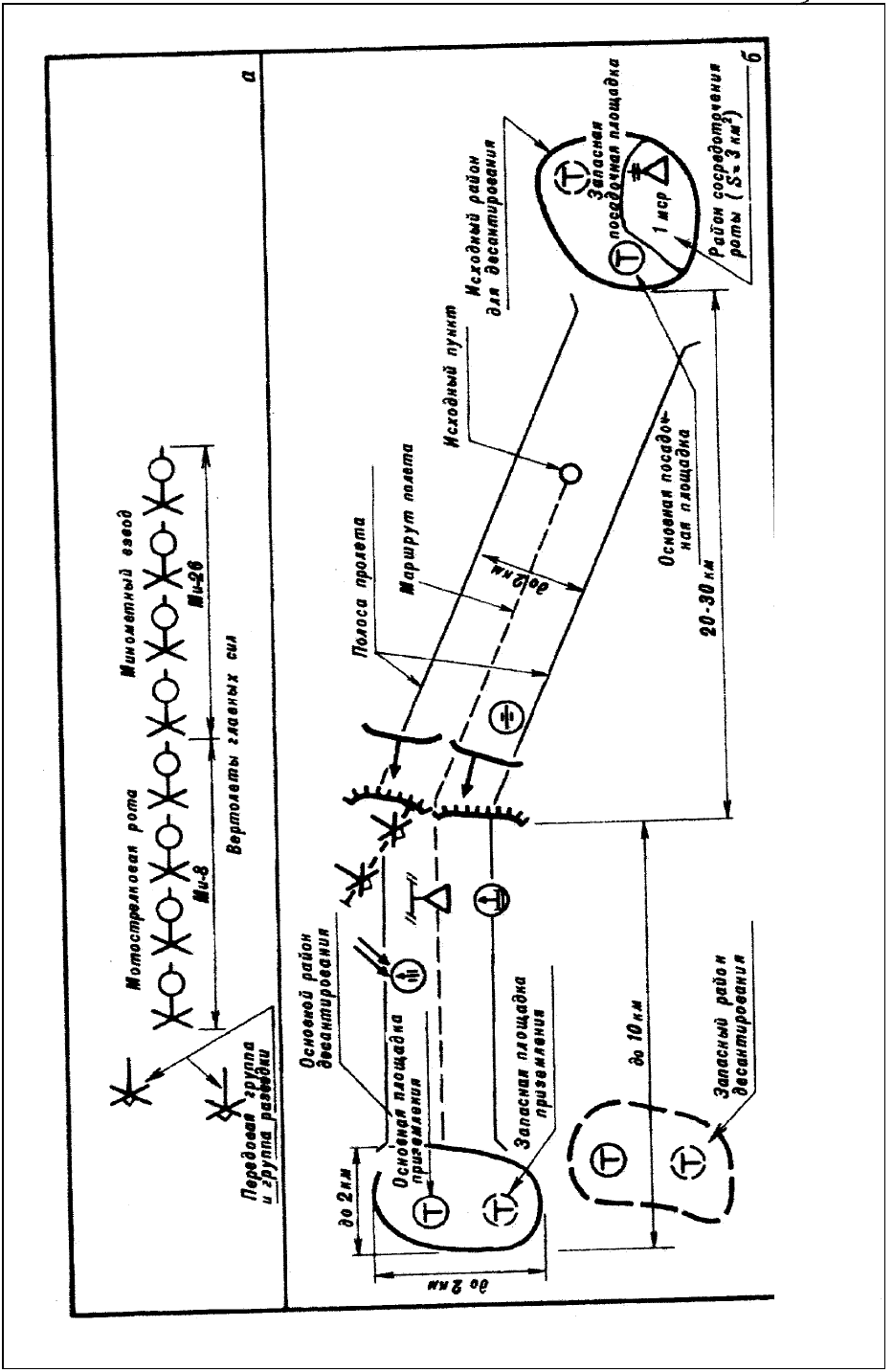

Рис. 4.20. Боевой порядок, районы, полоса пролета и площадки, назначаемые подразделениям, действующим в

тактическом воздушном десанте (вариант)

481

для роты - 2 км, для батальона - 5 км по фронту и в глубину. Для высадки ро-

те назначается одна, а для батальона - 2-3 площадки приземления в каждом

районе десантирования.

Для организованного, своевременного перелета и начала действий вер-

толетного подразделения с выходом в район десантирования ему определя-

ются исходный рубеж и рубеж боевого расхождения.

Роте (батальону), назначенной в десант, указывается боевая задача на

весь период его действий в тылу противника, которая подразделяется на бли-

жайшую и дальнейшую. При необходимости роте (батальону) может указы-

ваться пункт (район) сбора.

Ближайшая задача роты обычно заключается в завершении уничтоже-

ния противника в районе десантирования, уничтожении (выводе из строя)

указанного объекта или захвате определенного рубежа (района). Глубину за-

дачи составляет глубина объекта, включая позиции обороняющихся его под-

разделений, или глубина рубежа (района), которым овладеет десант.

Дальнейшей задачей может быть удержание захваченного рубежа (рай-

она) до подхода своих частей или захват и уничтожение (вывод из строя) объ-

екта в новом районе и выполнение других задач.

В зависимости от характера поставленной задачи десант может решать

ее наступлением, обороной и рейдовыми действиями.

Для ведения боя в тылу противника рота (батальон) строится в боевой

порядок, который обычно состоит из передовой группы, подразделений пер-

вого эшелона, резерва (второго эшелона), подразделения артиллерии, других

огневых средств и зенитных подразделений.

Боевой вылет в район десантирования совершается обычно одной ко-

лонной. Впереди главных сил с интервалом в 10-20 мин летят вертолеты с

передовой группой. В голове главных сил десанта, как правило, летят верто-

леты с мотострелками, а за ними - вертолеты с артиллерийскими подразделе-

ниями. Для подавления противника и его средств ПВО в полосе пролета при-

482

влекаются боевые, а иногда и транспортно-боевые вертолеты прикрытия.

Следуя впереди и на флангах колонны с десантом, они ведут огонь по про-

тивнику с бортового вооружения, а подразделения десанта - из стрелкового

оружия.

С подходом передовой группы к площадке приземления противник на

ней подавляется и уничтожается огнем боевого оружия вертолетов и стрелко-

вого оружия группы, и осуществляется высадка мотострелков. После этого

вертолеты огнем с воздуха поддерживают бой группы и вместе с ней обеспе-

чивают высадку главных сил десанта. Высадка десанта проводится в корот-

кие сроки и в зависимости от обстановки осуществляется непосредственно

на объект, вблизи или на подступах к нему.

При захвате важного рубежа (района) десант переходит к обороне и

удерживает его до подхода своих войск. Оборона должна быть круговой и

обеспечивать отражение удара противника, наносимого одновременно с не-

скольких направлений. Если выполняется задача нанесения ударов по выдви-

гающемуся резерву противника, десант должен выйти на вероятные пути его

выдвижения, занять выгодный рубеж и нанести внезапный огневой удар во

фланг, широко применяя огневые засады. Эта задача выполняется во взаимо-

действии с боевыми вертолетами и своими подразделениями, наступающими

с фронта. Действия десанта должны быть дерзкими и решительными.

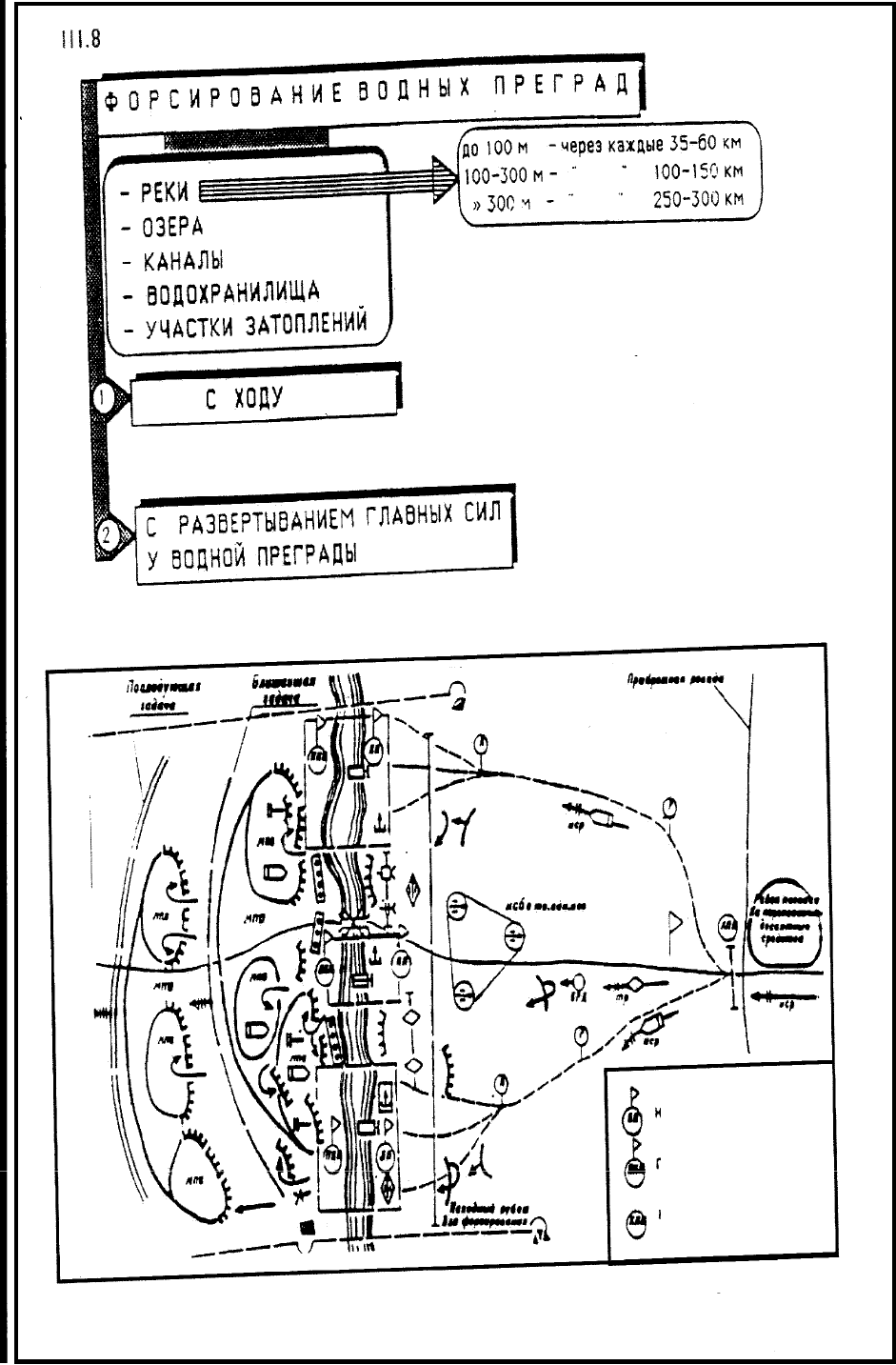

4.12 Форсирование водных преград

Форсирование водных преград - рек, озер, каналов, лиманов, водохра-

нилищ, участков затоплений является сложной боевой задачей, требующей от

командиров и штабов большого искусства в организации боевых действий и

управлении войсками, высокой боевой выучки личного состава, решительно-

сти и настойчивости в достижении поставленной цели.

В зависимости от обстановки форсирование водной преграды может

осуществляться различными способами: с ходу, с подготовкой форсирования

483

до подхода подразделений к водной преграде, или с развертыванием главных

сил у водной преграды, после дополнительной подготовки к форсированию в

короткие сроки. И в том, и в другом случае успех форсирования определяется

тщательной его подготовкой, хорошо организованной разведкой противника и

водной преграды, обеспечением внезапности, надежным прикрытием подраз-

делений с воздуха, мощным огневым поражением противника, своевремен-

ным выдвижением переправочных средств и оборудованием переправ, прове-

дением мероприятий в целях недопущения скопления личного состава и тех-

ники на преградах, а также строгим соблюдением мер безопасности.

Сущность форсирования с ходу заключается в стремительном выходе к

водной преграде в том боевом порядке, в котором наступал батальон, быст-

ром ее преодолении на широком фронте после короткой огневой подготовки,

решительной атаке противника и безостановочном развитии наступления на

противоположном берегу (рис. 4.21). Преимущество такого способа форсиро-

вания состоит в том, что он обеспечивает необходимый выигрыш времени,

внезапность нанесения удара по противнику, высокие темпы наступления.

Условия для форсирования с ходу обычно создаются в динамике боя.

Важно, неотступно преследуя противника, не допустить его отрыва, быстро

захватить имеющиеся переправы и буквально «на плечах» отходящих под-

разделений преодолеть водную преграду. Большую роль в этом играют пере-

довые отряды и авангарды. Командир батальона, выделенного в передовой

отряд, при подходе к водной преграде организует ее разведку. Для этого к на-

меченным местам переправ высылается боевой разведывательный дозор или

дозорные отделения (танки) с задачей установить наличие и состояние мос-

товых переправ и бродов, наиболее удобные места для оборудования десант-

ных, паромных переправ и переправ танков в брод и под водой.

Решение на форсирование командир должен принять как можно рань-

ше, чтобы своевременно поставить боевые задачи подразделениям, организо-

вать взаимодействие и уже в ходе выдвижения к водной преграде осущест-

484

Рис. 4.21. Форсирование водной преграды с ходу

Комендант переправы

Помощник коменданта

переправы

Контрольно-пропускной

пункт

485

вить необходимые мероприятия по подготовке к форсированию. В решении

на форсирование обычно определяются: способы разгрома противника на

подступах к водной преграде и на противоположном берегу, места и виды ос-

новных и запасных переправ, распределение переправочных средств, мар-

шрут и порядок выдвижения подразделений к водной преграде, порядок под-

готовки техники к переправе, а также последовательность переправы подраз-

делений.

Содержание боевых задач мотострелковых (танковых) подразделений

при форсировании зависит от характера обороны противника на противопо-

ложном берегу, степени ее огневого поражения, наличия переправочных

средств, ширины водной преграды и других факторов.

Постановку задач подразделениям и организацию взаимодействия це-

лесообразно осуществлять на местности. При этом подразделениям первого

эшелона указываются: задачи при подходе к водной преграде; задачи при

форсировании и бое на противоположном берегу; места оборудования основ-

ных и запасных переправ, район герметизации танков; район посадки лично-

го состава и погрузки боевой техники на самоходные переправочно-

десантные средства, а также исходный рубеж для форсирования и время его

прохождения.

Артиллерии определяется район огневых позиций, время готовности к

открытию огня, задачи по поддержке подразделений при форсировании вод-

ной преграды и бое на противоположном берегу, порядок переправы. Зенит-

ному подразделению указываются: порядок выдвижения к реке, задачи по

прикрытию подразделений первого эшелона от ударов воздушного против-

ника при выходе к реке, при форсировании и при бое на противоположном

берегу; огневые позиции; время готовности к открытию огня и порядок пере-

правы.

Исходный рубеж для форсирования назначается по возможности за

складками местности, вне пределов досягаемости орудий, танков противника,

486

ведущих огонь прямой наводкой. Если намечается переправа танков под во-

дой, то определяется район герметизации, который выбирается в местах, ук-

рытых от воздействия огневых средств ближнего действия противника.

В соответствие с замыслом действий на форсирование и поставленной

подразделениям боевой задачей создается их боевой порядок. Он должен

обеспечивать решительное уничтожение противника на своем берегу, стре-

мительное форсирование водной преграды и непрерывное наращивание бое-

вых усилий при бое на противоположном берегу.

Большую роль в обеспечении успеха форсирования играют подразделе-

ния инженерных войск. Они осуществляют инженерную разведку путей вы-

движения подразделений, водной преграды и обороны противника, подготав-

ливают пути и обеспечивают выдвижение наступающих подразделений и пе-

реправочно-десантных средств к водной преграде, проделывают проходы в

инженерных заграждениях и несут комендантскую и спасательно-

эвакуационную службу на переправах, а также обеспечивают действия под-

разделений на противоположном берегу.

Выдвижение подразделений к водной преграде осуществляется с мак-

симальной скоростью. Если батальон действует в составе передового отряда,

то его задача - выйти к водной преграде как можно раньше, обходя отдельные

опорные пункты противника, захватить сохранившиеся переправы и участки,

удобные для форсирования. Переправу батальон осуществляет по имеющим-

ся мостам, а также на плавающих боевых машинах и переправочно-

десантных средствах. На противоположном берегу он захватывает выгодный

рубеж и удерживает его до подхода главных сил.

Огневое поражение противника при форсировании с ходу начинается в

период выдвижения подразделений к водной преграде. Огневые удары нано-

сятся по средствам ВТО, артиллерии, опорным пунктам, резервам, пунктам

управления и радиотехническим средствам. Артиллерия, поддерживающая

подразделения, часть танков, установки ПТУР и гранатометы с выходом к

487

водной преграде занимают огневые позиции, поражают огневые средства

противника, препятствующие форсированию, и поддерживают бой подразде-

лений на противоположном берегу.

Используя результаты огневых ударов, а также действий передового от-

ряда (авангарда) и тактического воздушного десанта (если он высаживается),

мотострелковые подразделения первого эшелона под прикрытием дымовой

завесы на плавающих боевых машинах и переправочно-десантных средствах

форсируют водную преграду, уничтожают противника огнем всех средств на

плаву, овладевают плацдармом на противоположном берегу и безостановочно

развивают наступление в глубину.

Танковые подразделения, действующие в составе главных сил, пере-

правляются одновременно с первым эшелоном по захваченным мостам и

бродам или на переправочно-десантных средствах. После овладения проти-

воположным берегом часть танков может переправляться под водой. Преодо-

лев водную преграду, танковые подразделения, не задерживаясь, выходят на

свои направления и выполняют поставленные задачи.

Переправа приданной батальону артиллерии, а также зенитных подраз-

делений осуществляется обычно на плавающих машинах и переправочно-

десантных средствах с таким расчетом, чтобы обеспечивалась непрерывная

огневая поддержка и прикрытие наступающих подразделений на противопо-

ложном берегу.

Бой на противоположном берегу может принять упорный и напряжен-

ный характер. Обороняющийся противник будет стремиться огнем и контр-

атаками уничтожать переправившиеся подразделения, во что бы то ни стало

ликвидировать плацдарм. В таких условиях наступающие войска могут осу-

ществлять скрытый маневр с целью наращивания усилий, с тем чтобы стре-

мительно захватить выгодный рубеж, отразить возможную контратаку про-

тивника и безостановочно развивать наступление в глубину.

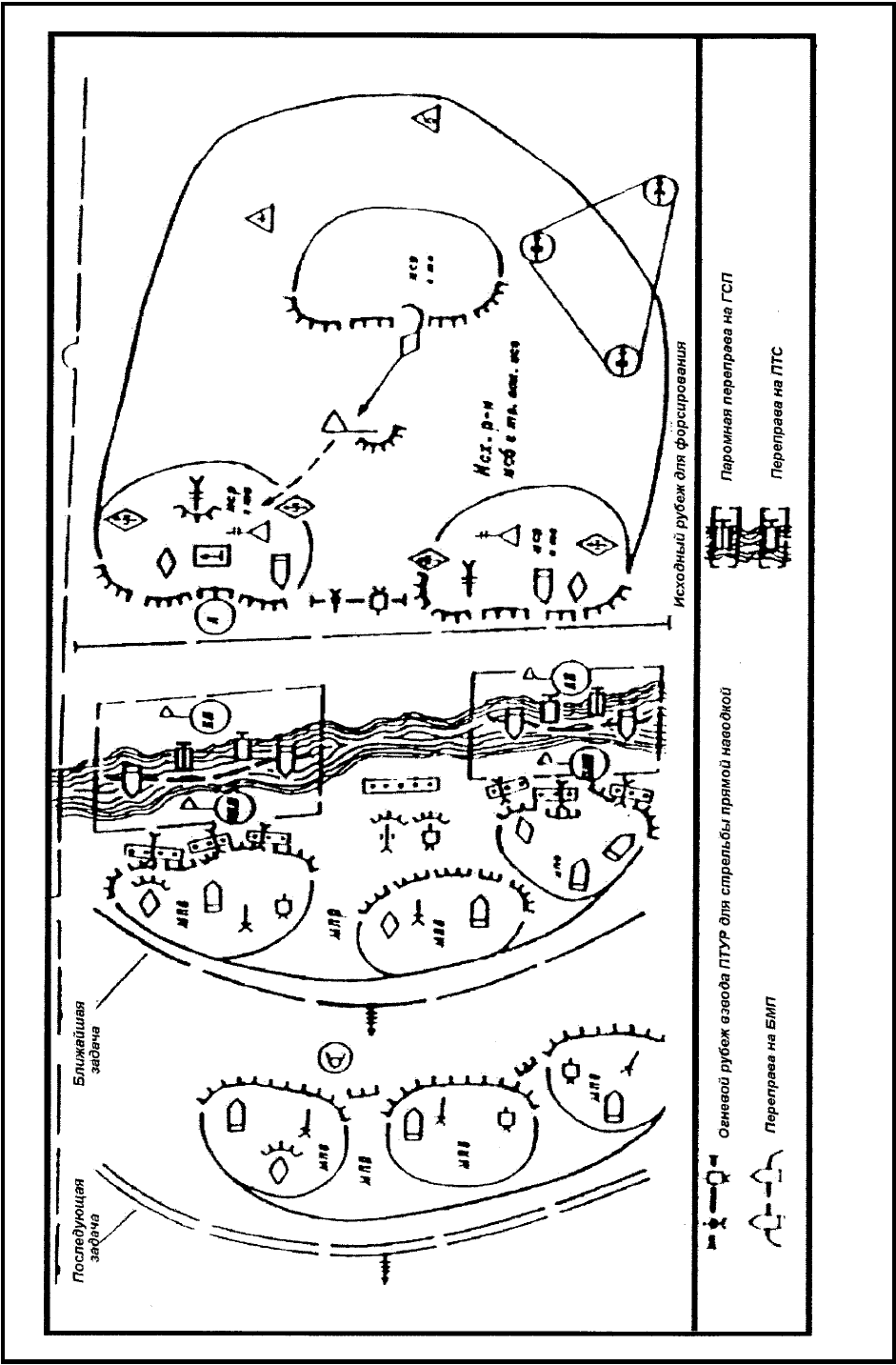

В тех случаях, когда форсирование осуществляется с развертыванием сил у

488

водной преграды (рис 4.22), до начала наступления подразделения на ходятся

в непосредственном соприкосновении с противником на водном рубеже. Это

создает условия для более полной и планомерной подготовки форсирования.

Командир батальона тщательно изучает характер водной преграды и мест-

ность на подступах к ней и на противоположном берегу, организует форсиро-

вание, скрытно сосредоточивает на участке форсирования переправочные

средства, ставит задачи подразделениям по оборудованию исходного района

для форсирования и подготовки переправ.

Первостепенное значение для успеха форсирования с развертыванием

главных сил у водной преграды имеет обеспечение его скрытности. Поэтому

форсирование осуществляется в таких условиях обычно ночью. Чтобы не

дать противнику возможности заблаговременно определить места переправ, а

также не допустить сосредоточения войск и техники на переправах, посадку

личного состава подразделений, действующих в составе первого эшелона

главных сил, на боевые машины пехоты (БТР) и на самоходные переправоч-

но-десантные средства целесообразно осуществлять во время огневой подго-

товки в укрытых местах на удалении от водной преграды, обеспечивающим

безопасность подразделений от воздействия основной массы дальнобойных

противотанковых средств противника.

В установленное время подразделения стремительно выдвигаются к

водной преграде. Началом форсирования («Ч») считается момент отвала под-

разделений первого эшелона от своего берега. Как и при форсировании с хо-

ду, подразделения, высадившиеся на противоположный берег, используя ре-

зультаты огня артиллерии и ударов авиации, быстро уничтожают противника

в опорных пунктах рот первого эшелона и безостановочно развивают наступ-

ление в глубине.

Во время подготовки форсирования и в ходе его важно поддерживать у

военнослужащих высокий наступательный порыв, стремление решительно

уничтожать противника, обороняющего водную преграду, и в высоком темпе

489

Рис. 4.22. Форсирование главных сил с развертыванием у водной преграды