Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика

Подождите немного. Документ загружается.

наблюдаются, как правило, при наиболее сильных землетрясениях, имеющих предельные

магнитуды

.

магнитудами в диапазоне

9;5,83,8:

max

≥÷≥

WS

MMM

Сильнейшие землетрясения с

maxmax,

MMM

volc

<

< ,

, разделены во времени: на Земле такие землетрясения происходят примерно один

год. Очаг такого землетрясения однозначно «локализуется» вступлениями

чаемых главным толчком волн на сейсмограммах станций сейсмической сети и

расположением его форшоков и афтершоков. Очаговая область

землетрясения с

, как показали детальные исследования, имеет достаточно простое

«внутреннее» , что выражается монотонным по закону Омори уменьшением

сейсмической ти в каждой точке афтершоковой области в течение первого

афтершокового Викулин, 2003, с. 25-27]. По сути, очагом такого землетрясения с

магнитудой

8≈M

раз в

излу

компактным

8≈M

строение

активнос

года [

8

≈

M

около

основании

величины

является «элементарный» сейсмофокальный блок, имеющий

протяженность 150 (100 ÷ 250)

км (см. соотношения (11.13) – (11.15)). В таком

случае на соотношений (11.57) и (11.24), (11.25) и (11.44) для модельного

определения выделяемой при землетрясении с

8

≈

M упругой энергии можно

использовать соотношения (11.24) и (11.25). Как показывают оценки, проведенные в этой

главе на стр. 314, сейсмический кпд такого преобразования сейсмотектонической энергии

в энергию сейсмических волн, уносимых из очага землетрясения, составит около 10

-8

.

Именно такая идеология «одиночного» и не связанного с другими

геодинамическими явлениями очага землетрясения, традиционно используемая многими

исследователями (например, [Ризниченко, 1985]), и была положена автором в главе 3 при

выводе зависимости между магнитудой землетрясения и протяженностью его очага (3.11),

(3.12). Если же полагать кпд равным 10

-4

-10

-6

, то в рамках ротационной модели

необходимо будет признать, что даже в случае явного отсутствия видимой связи

сейсмичности с другими явлениями, большая часть геодинамической энергии, связанной с

взаимодействием тектонических плит и сейсмофокальных блоков, расходуется не на

сейсмический процесс, протекающий с излучением упругих волн.

3. Землетрясение с

, как правило, имеет очаговую область,

протяженность которой превышает размеры элементарного

сейсмофокального блока (табл пределах очаговой области такого землетрясения

фор-афтершоковый процесс разв вполне закономерным образом (рис. 11.2 – 11.6,

табл. 11.1 – 11.3), что, на первый позволяет отнести такую область к описанному

выше классу очаговых одиночных» землетрясений с

. Однако

землетрясения с

, как правило, представляют собой мультиплетные события.

Действительно, каждое из таких землетрясений представлено не одним, а несколькими

толчками. При этом их очаги разбиваются на несколько субочагов. Например, Большое

Камчатское землетрясение-дуплет 4.11.1952 г. (табл. 11.15), афтершоковая область

которого представлена двумя областями протяженностью 200-250

км каждая, отстоящими

друг от друга на расстояние около 150-200

км (рис. 3.4 б). И Аляскинское

«шеститолчковое» землетрясение 28.3.1964 г. (табл. 11.15), сильные афтершоки которого

достаточно равномерно заполнили собой всю очаговую область протяженностью 750

км

(рис. 3.4 в).

Отличительная особенность сейсмического процесса, сопровождаемого

мультиплетными землетрясениями, заключается в следующем. Согласно развиваемой

автором ротационной модели в результате такого землетрясения «сбрасываются»

(перераспределяются) не только момент сил (11.23.1) и энергия (11.23.2) упругих

напряжений, связанные с каждым из субочагов в отдельности, но и моменты сил (11.28) и

энергии (11.27) упругих напряжений, обусловленные взаимодействием субочагов

между

собой. Предельный («энергетический») случай такого мультиплетного землетрясения –

случай параллельно ориентированных субочагов

max

MM ≥

значительно

. 11.15). В

ивается

взгляд,

областей «

8≤M

max

MM ≥

)0(

=

φ

, когда энергия взаимодействия

341

(11.27) максимальна )1(cos =

φ

, а момент сил (11.28) равен нулю )0(sin =

φ

, разобран

выше на стр. 319-320.

Второй предельный случай, возможный в рамках модели,

соответствует ортогонально ориентированным субочагам:

ротационной

π

π

φ

±= 2/,

, по абсолютной

для которых

момент силы упругого поля, связанный с их взаимодействием величине

максимален (1sin ±

=

φ

), а энергия их взаимодействия (11.27) равна нулю (0cos

=

φ

). Как

видим, в рамках ротационной модели «моментное взаимодействие» субочагов не

сопровождается выделением упругой энергии их (субочагов) взаимодействия между

собой.

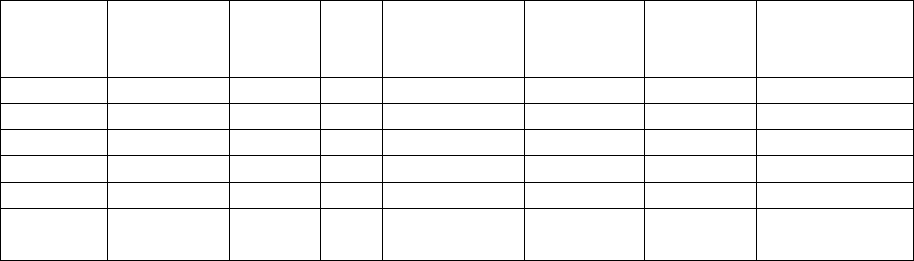

Таблица 11.15. Данные о магнитудах М

S

и M

W

, протяженности очага (области афтершоков)

L, числе субочагов N и мультиплетности - числе толчков n для наиболее сильных (интенсивных)

тихоокеанских землетрясений второй половины ХХ века.

Дата

землет-

рясения

Регион

М

S

M

W

Протяжен-

ность очага,

L [км]

Число

очагов, N

Число

толчков,

n

Источник

1952 Камчатка 8,5 9,0 600 2(3) 2 [14, 60, 157]

1957 Алеуты 7,9 8,8 1100 - 1300 6 - 8 - [169]

1960 Чили 8,3 9,5 ≈ 2000 ≈ 10 >2 [170]

1963 Курилы 8,2 8,5 250 2 2 [14, 60, 61]

1964 Аляска 8,3 9,2 750 4 - 5 6 [61, 63, 124]

1965 Алеуты 7,9;8,5

8,7

8,7

600 - 700

3 - 5

> 2 [61, 104, 169]

[106]

Приложение. Данные о размерах очаговых областей использовались из работ [Викулин,

2003, 1988] и рис. 3.4б, в; использовались так же данные, приведенные в разделе этой главы

«Эффект Доплера» и в работе [Касахара, 1985, с. 242-243].

К «моментным» предельным землетрясениям, по-видимому, можно отнести

землетрясения, которые при их значительных по величине магнитудах и больших по

протяженности афтершоковых областях сопровождались аномально низким

макросейсмическим эффектом. К числу таких событий можно отнести, например,

землетрясение 2.07.1965 (табл. 11.15), которое на Крысьих и Андреяновских островах,

расположенных внутри очаговой области, ощущалось не более

чем 6-балльное по XII-

балльной шкале [Соловьев, Го, 1974, с. 25-27]. Такая же макросейсмическая аномалия

отмечена и при других алеутских сильнейших землетрясениях. Так, землетрясение

17.12.1929,

М = 8,0, L = 600-700 км на островах Ближних - Беринга ощущалось с

интенсивностью не более 5 баллов [Викулин, 1988], землетрясение 10.11.1938,

М = 8,3, L

= 600-900 км на полуострове Аляска, фактически, на границе афтершоковой области - не

более 6 баллов [Соловьев, Го, 1974, с. 19-20].

Причина аномально низкого на большой (гигантской) территории

макросейсмического эффекта для землетрясений таких больших магнитуд, может

заключаться в следующем.

30.1.1917 г. в Камчатском проливе, в месте сочленения Курило-Камчатской и

Алеутской островных дуг, между островом Беринга (Алеутская

дуга) и полуостровом

Камчатский мыс (Камчатка) произошло, на первый взгляд, «обычное» землетрясение с

М

= 8,1. Данные об этом землетрясении собраны в работе [Викулин, 1986]. Согласно этим

данным отличительной особенностью землетрясения 1917 г. является низкочастотное (с

периодом около одной минуты) излучение сейсмических волн из области его очага. При

этом землетрясении, «не ощущавшимся обывателями Петропавловска-Камчатского»,

сейсмограф Голицына на сейсмической станции Петропавловск-Камчатский,

расположенной на эпицентральном расстоянии 440

км, вышел из строя: «максимальное

342

отклонение пера на сейсмограмме 124

мм, затем сдвинуло магниты, выбросило перья»

[Пурин, 1917].

При скорости продольных волн

≈ 10 км/с для размера области, излучавшей

волну с периодом около

Т ≈ 60 получаем оценку протяженности, близкую

км.

Землетрясение 19 января, по-видимому, являвшееся форшоком землетрясения 30

января, ощущалось в Петропавловске-Камчатском как «слабое землетрясение в течение

более трех часов с периодом от 10 до 30

с» [Предварительный…, 1968]. Это

землетрясение – форшок также можно рассматривать как подтверждение и

низкочастотной особенности очага главного толчка и, тем самым, его больших размеров.

Очаг землетрясения 30.1.1917 г. расположен на западном фланге Алеутской

островной дуги, в пределах которой и происходили отмеченные выше землетрясения

1929, 1938 и 1965 гг. с аномально низким макросейсмическим эффектом. Более того,

отличительной

особенностью всех сильнейших ) алеутских землетрясений ХХ

века (

N = 8) является аномально большая протяженность очагов км) по

сравнению с протяженностями очагов таких же по магнитуде землетрясений в других

островных дугах Тихого океана [Викулин, 1988, 2003]. Аномально большая

протяженность очагов сильнейших алеутских землетрясений является характерной

особенностью сейсмического процесса в пределах Алеутской дуги [Викулин, 1988, 2003]

и может быть объяснена именно моментным характером взаимодействия слагающих его

субочагов между собой.

В пользу такой

точки зрения, на наш взгляд, указывают так же и данные о малой

интенсивности цунами, образовавшихся при большинстве из отмеченных сильнейших

землетрясений с аномально низким макросейсмическим эффектом. Так, не отмечено

цунами после землетрясений 30.1.1917 и 17.12.1929, а после землетрясения 10.11.1938

эффект цунами был весьма незначительным [Соловьев, Го, 1974, с. 18-20; Соловьев,

1978]. Эти данные показывают, что сейсмический

процесс в очагах сильнейших алеутских

землетрясений с аномально низким макросейсмическим эффектом протекал без

образования крупных цунамигенных нарушений – разрывов и деформаций морского дна.

Таким образом, аномально низкий макросейсмический эффект, отмеченный при

некоторых алеутских землетрясениях, по-видимому, позволяет предположить следующее.

Моментное взаимодействие «в чистом виде» является не результатом «сброса»

(высвобождения) значительной

по величине упругой энергии, снимаемой с поверхностей

образовавшихся при землетрясении крупных разрывов, а результатом «высвобождения»

из объема земной коры момента силы упругих напряжений, ответственного за

взаимодействие субочагов между собой. Такие «моментные» напряжения, связанные с

взаимодействием субочагов, согласно ротационной модели, сосредоточены не столько в

пределах очагов (субочагов), сколько в окружающем их пространстве

. Более того,

достаточно сильные мультиплетные землетрясения, в том числе и все отмеченные в табл.

11.15, сопровождались интенсивными собственными колебаниями Земли, что позволяет

очагом мультиплетного землетрясения в случае «чисто сдвигового» взаимодействия

слагающих его субочагов считать всю Землю или только ее «упругие» слои (литосферу -

мантию).

4. В ротационную модель сейсмотектонического процесса нами не

закладывались

никакие критические условия (критерии) разрушения вещества земной коры. Поэтому

существование неустойчивости (землетрясения) в процессе передачи (перераспределения)

напряжений в системе взаимодействующих сейсмофокальных блоков заложено в самой

природе геодинамического процесса, который «знает», когда, где и какой магнитуды

произойдет следующее землетрясение и сам его подготавливает. Поэтому высказывание

А. Гумбольдта «вулканы являются предохранительными клапанами

Земли» можно

отнести и к сейсмотектоническому процессу, «предохранительным клапаном» которого,

несомненно, является землетрясение. Задачей исследователей является не построение

P

V

с,

600≈⋅= TVL

P

(9,7≥M

их ( 3001000 ±=L

343

модели очага или сейсмического процесса, включая прогноз землетрясений, в рамках

существующих представлений, опирающихся, в основном, на «локальные» принципы Ф.

Рейда. Исследователи при решении такой задачи должны максимальным образом увязать

в рамках единой модели не только сейсмотектонические данные, но и, по возможности,

другие геодинамические явления.

Сформулированный вывод является принципиальным результатом,

который

предопределен описанной выше постановкой задачи и ее решением. Физика

сформулированного результата может заключаться в следующем [Викулин, 2003, с. 96-97;

Викулин, Быков, Лунева, Иванчин, 2000].

Обратная задача очага землетрясения имеет неединственное решение [Павлов,

1996]. Следует так же отметить, что, вообще говоря, механизм диполя сосредоточенной

силы в рамках задачи о ротационном очаге не является единственно

возможным.

В работе [Ivanchin, 1994] показано, что для уединенного источника расширения

задача, решениями которой являются соотношения (11.23.1) – (11.23.4), (11.27) и (11.28), в

принципе, имеет два независимых решения. Одно из них соответствует чисто сдвиговому

решению – выделению энергии в виде упругих волн, излучаемых образовавшимся

разломом, другое – выделение момента силы упругих напряжений из объема. Таким

образом, сформулированный выше вывод

о существовании двух предельных случаев

снятия напряжений в системе взаимодействующих блоков и плит, описанных

«энергетическим» и «моментным» механизмами, находит свое объяснение.

Существование двух независимых решений, в принципе, указывает на наличие

двух уровней, каждый из которых определяет устойчивое состояние системы. Как может

следовать из приведенных выше данных, такие уровни могут

определяться «сдвигово» -

«энергетическим» и «объемно» - «моментным» механизмами. По величине уровни

существенно различаются: «сдвиговый» превышает «объемный» примерно на треть

[Ivanchin, 1994].

Геодинамические волны имеют циркулярную поляризацию, что позволяет за малые

промежутки времени в большом объеме земной коры существенно изменить ротационное

упругое поле путем «преобразования» его (объема) момента силы в, например,

собственные колебания

Земли.

Землетрясение 30.1.1917, как очень сильное, было записано Центральной

сейсмической обсерваторией в Пулково под Санкт-Петербургом. Отсутствие же данных

об этом землетрясении, которые наблюдатель сейсмической станции Петропавловск-

Камчатский (А.А. Пурин) ввиду выхода ее из строя в Центральную обсерваторию, как

обычно, не передал по радиотелеграфу, сочли за «полное уничтожение Камчатки». Вот

к

чему иногда может привести незнание эффекта моментного взаимодействия между

блоками земной коры - очагами землетрясений!

Литература

1.

Айзекс Б., Оливер Дж., Сайкс Л. Сейсмология и новая глобальная тектоника //

Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. С. 133–179.

2.

Акманова Д.Р. Особенности вулканической активности окраин Тихого океана за

последние 12 тыс. лет // Геофизический мониторинг и проблемы сейсмической

безопасности Дальнего Востока России. Труды региональной научно-технической

конференции. 11-17 ноября 2007. Т. 2. Петропавловск-Камчатский: КФ ГС РАН, 2008. С.

151-155.

344

3.

Антонов В.А., Кондратьев Б.П. О невозможности существования упруго-вязких

волн, распространяющихся вдоль литосферного разлома // Физика Земли. 2008. № 6. С.

86-91.

4.

Балакина Л.М. Шикотанское землетрясение 4 октября 1994 г. и Курило-

Камчатская сейсмогенная зона // Шикотанское землетрясение 4(5).10.1994 г. Федеральная

система сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений. Информационно-

аналитический бюллетень. Экстренный выпуск. М.: ФССН, 1994. С. 42-51.

5.

Бондарчук В.Г. Движение и структура тектоносферы. Киев: Наукова Думка,

1970. 192 с.

6. Бреховских Л.М., Иванов Ю.А., Кошляков М.Н. и др. Некоторые результаты

гидрофического эксперимента в Тропической Атлантике // Докл. АН СССР. 1971. Т. 198.

№ 6. С. 1434-1439.

7. Быков В.Г. Нелинейные волновые процессы в геологических средах.

Владивосток: Дальнаука, 2000. 190 с.

8.

Быков В.Г. Деформационные волны земли: концепция, наблюдения и модели //

Геология и геофизика. 2005. Т. 46. № 11. С. 1176-1190.

9. Бюллетень сейсмической станции Петропавловск-Камчатский. www.emsd.iks.ru

10.

Ван Беммелен Р.И. Теория ундаций // Структурная геология и тектоника плит /

Ред. К. Сейферт. Т. 3. Тектоника гравитационного скольжения. – Эллипсоид напряжений.

М.: Мир, 1991. С. 200-213.

11.

Викулин А.В. О магнитудной классификации алеутских землетрясений //

Прогноз сейсмической опасности на Дальнем Востоке. Южно-Сахалинск: МСССС, 1984.

С. 95.

12. Викулин А.В. О новом методе решения геофизических задач // Прогноз

сейсмической опасности на Дальнем Востоке. Тезисы докладов IV научной сессии

Дальневосточной секции МСССС. Южно-Сахалинск, 2-6 апреля 1984. Южно-Сахалинск:

СахКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1984а. С. 93-94.

13.

Викулин А.В. Вариант долгосрочного сейсмического прогноза для Камчатского

залива и Кроноцкого полуострова // Вулканология и сейсмология. 1986. № 3. С. 72-83.

14. Викулин А.В. Пространственные, временные и энергетические особенности

сейсмического режима северо-западной части Тихого океана. Диссерт. на соиск. уч. ст.

к.ф.-м.н. М: 1988. 201 с.

15.

Викулин А.В. Особенности распределения землетрясений северо-западной части

Тихого океана // Геофизические исследования при решении геологических задач.

Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР. 1989. С. 43-57.

16.

Викулин А.В. Феноменологическая волновая модель сейсмического процесса //

Доклады АН СССР, 1990, т. 310, № 4, с. 821-824.

17.

Викулин А.В. Миграция очагов сильнейших Камчатских и Северо-Курильских

землетрясений и их повторяемость // Вулканология и сейсмология. 1992. № 1. С.46-61.

Викулин А.В. Прогноз времени сильнейших землетрясений у берегов Камчатки и

Северных Курил // Вулканология и сейсмология. 1992. № 1. С. 62-69.

18.

Викулин А.В. О природе Австралийских землетрясений // Вулканология и

сейсмология. 1994. № 2. С. 99-108.

19.

Викулин А.В. Южно-Курильское землетрясение 4 октября 1994 г. как

предвестник сильнейшего землетрясения на юге Камчатки // Вулканология и сейсмология.

1996. № 5. С. 106-112.

20.

Викулин А.В. Миграция и осцилляции сейсмической активности и волновые

движения земной коры // Проблемы геодинамики и прогноза землетрясений. I Российско-

Японский семинар. Хабаровск, 26-29 сентября 2000 г. Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2001.

С. 205-224.

21. Викулин А.В. Физика волнового сейсмического процесса // Петропавловск-

Камчатский: КОМСП ГС РАН - КГПУ, 2003. 151 с.

www.kcs.iks.ru

345

22. Викулин А.В. Физика волнового сейсмического процесса // Математические

медоты в геофизике. ММГ – 2003. Новосибирск: 2003а. С. 87-92.

23.

Викулин А.В. Введение в физику Земли. Учебное пособие. Петропавловск-

Камчатский: КГПУ, 2004. 240 с.

www.kcs.iks.ru

24. Викулин А.В. Волновая природа ротационного упруго поля литосферы //

Геодинамика и напряженное состояние недр Земли. Труды научной конференции с

участием иностранных ученых. 10-13 окт. 2005. Новосибирск: ИГД СО РАН, 2006. С. 401-

419.

25.

Викулин А.В. Энергия и момент силы упругого ротационного поля

геофизической среды // Геология и геофизика. 2008а. Т. 49. № 6. С. 559-570.

26.

Викулин А.В. Мир вихрей. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2008б. 230

с.

27.

Викулин А.В. Циркулярнополяризованные (спиновые) волны в литосфере //

Геофизический мониторинг и проблемы сейсмической безопасности Дальнего Востока

России. Труды региональной научно-технической конференции. 11-17 ноября 2007. Т. 1.

Петропавловск-Камчатский: КФ ГС РАН, 2008в. С. 55-58.

28. Викулин А.В., Быков В.Г., Лунева М.Н., Иванчин А.Г. Волновая геодинамика

литосферы Земли // Сопряженные задачи механики и экологии. Избранные доклады

международной конференции. Томск: ТГУ, 2000. С. 28-39.

29.

Викулин А.В., Викулина С.А. Закономерности размещения очаговых областей

сильнейших землетрясений в районе желоба Нанкай. Препринт № 5. Петропавловск-

Камчатский: КГС ИФЗ РАН. 1989. 44 с.

30.

Викулин А.В., Викулина С.А. Афтершоки и эффект Доплера // Материалы

ежегодной конференции, посвященной дню вулканолога. 28-31 марта 2007.

Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2007. С. 300-311.

31.

Викулин А.В., Викулина С.А. Эффект Доплера, нутация полюса и фор-,

афтершоки // Геофизический мониторинг и проблемы сейсмической безопасности

Дальнего Востока России. Труды региональной научно-технической конференции. 11-17

ноября 2007. Т. 1. Петропавловск-Камчатский: КФ ГС РАН, 2008. С. 140-144.

32.

Викулин А.В., Водинчар Г.М. Спектр потока сейсмичности // Четвертый

Всероссийский симпозиум «Сейсмоакустика переходных зон». Материалы докладов.

Владивосток: ТОИ ДВО РАН, 2005. С. 98-102.

33.

Викулин А.В., Водинчар Г.М., Мелекесцев И.В., Акманова Д.Р., Осипова Н.А.

Моделирование геодинамических процессов окраины Тихого океана // Солнечно-земные

связи и предвестники землетрясений. Сборник докладов IV международной конференции.

14-17 авг. 2007 г. Паратунка, Камчатской обл. Петропавловск-Камчатский: ИКИРР ДВО

РАН. 2007. С. 275-280.

34.

Викулин А.В., Гусяков В.К., Титов В.В. О природе максимального цунами //

Вычислительные технологии. 1992. Т.1. № 3. С. 131-134.

35.

Викулин А.В. Журавлев В.И. Статистический анализ распределения курило-

камчатских землетрясений во времени и в пространстве. Препринт. Петропавловск-

Камчатский: ИВ ДВО АН СССР, 1987. 28 с.

36. Викулин А.В., Иванчин А.Г. Модель сейсмического процесса // Вычислительные

технологии. 1997. Т. 2. № 2. С. 20-25.

37.

Викулин А.В., Иванчин А.Г. Ротационная модель сейсмического процесса //

Тихоокеанская геология. 1998. Т. 17. № 6. С. 95-103.

38. Викулин А.В., Иванчин А.Г. Ротация и упругость // Вопросы материаловедения.

Научно-технический журнал. № 1 (29). Труды международного семинара

«Мезоструктура». Санкт-Петербург, 4-7 декабря 2001. СПб: ЦНИИКМ «ПРОМЕТЕЙ»,

2002. С. 435-441.

39.

Викулин А.В., Кролевец А.Н. Чандлеровское колебание полюса и

сейсмотектонический процесс // Геология и геофизика. 2001. Т. 42. № 6. С. 996-1009.

346

40.

Викулин А.В., Мелекесцев И.В. Вихри и жизнь // Ротационные процессы в

геологии и физике. М.: ДомКнига, 2007. C. 39-101.

41.

Викулин А.В., Сенюков С.Л. Миграция форшоков и афтершоков в очаге

Кроноцкого землетрясения 5.12.1997 с М = 7,5-7,7 // Кроноцкое землетрясение на

Камчатке 5 декабря 1997 года. Предвестники, особенности, последствия. Петропавловск-

Камчатский: Изд-во Камчатской государственной академии рыбопромыслового флота,

1998. С. 80-88.

42.

Викулин А.В., Тверитинова Т.Ю. О скоростях движения тектонических плит //

Вихри в геологических процессах. Петропавловск-Камчатский: КГПУ, 2004. С. 83-92.

www.kcs.iks.ru

43. Викулин А.В., Тверитинова Т.Ю. Энергия тектонического процесса и вихревые

геологические структуры // Доклады РАН. 2007. Т. 413. № 3. с. 372-374.

44.

Викулин А.В., Чернобай И.П. Механизм очага Урупского (1963 г.) и Большого

камчатского (1952 г.) землетрясений // Динамические процессы в дискретных

геофизических системах. Владивосток: ТОИ ДВНЦ АН СССР, 1986. С. 58-65.

45.

Викулин А.В., Чернобай И.П. О некоторых особенностях двух сильнейших

курило-камчатских землетрясений // Физические поля и свойства горных пород Северо-

Востока СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1986. С. 44-59.

46.

Вихман Э. Квантовая физика. М.: Наука, 1974. 416 с.

47. Вихри в геологических процессах / Ред. А.В. Викулин. Петропавловск-

Камчатский: КГПУ. 2004. 297 с.

www.kcs.iks.ru

48. Гатинский Ю.Г., Рундквист Д.В., Владова Г.Л. и др. Зоны субдукции:

действующие силы, геодинамические типы, сейсмичность и металлогения // Вестник

ОГГГГН РАН. № 2(12)'2000. Т.1.

http://www.scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/2-

2000/subduction.htm#begin

49. Геологическая история территории СССР и тектоника плит. М.: Наука, 1989.

206 с.

50. Геологический словарь. Т. 1. М.: Недра, 1978. 487 с.

51. Геофизический мониторинг и проблемы сейсмической безопасности Дальнего

Востока России. Труды региональной научно-технической конференции. 11-17 ноября

2007. В двух томах. Петропавловск-Камчатский: КФ ГС РАН, 2008.

52.

Гзовский М.В. Основы тектонофизики. М.: Наука, 1975. 536 с.

53. Гольдин С.В. Физика «живой» Земли // Проблемы геофизики XXI века. Кн. 1.

М.: Наука, 2003. С. 17-36.

54.

Гусев А.А., Шумилина Л.С. Повторяемость сильных землетрясений Камчатки в

шкале моментных магнитуд // Физика Земли. 2004. № 3. С. 34-42.

55.

Гущенко И.И. Извержения вулканов мира. Каталог. М.: Наука, 1979. 476 с.

56.

Давыдов А.С. Солитоны в квазиодномерных молекулярных структурах //

Успехи физических наук. 1982. Т.138. Вып. 4. С. 603-643.

57.

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.: Наука, 1983. 416 с.

58. Жуланова И.Л. Методология познания вулканизма Земли: геодинамика или

геосинергетика? // Вулканизм и геодинамика. 2-ой Всероссийский симпозиум по

вулканологии и палеовулканологии. Екатеринбург, 2003. С. 20-25.

59. Земля. Введение в общую геологию. Т. 1, 2 / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс,

К. Вархафтиг, У. Файф. М.: Мир, 1974. 847 с.

60. Иванов В.В., Гардер О.И. Длительность процесса землетрясения в источнике //

Докл. АН СССР. 1985. Т. 283. № 5. С. 1149-1152.

61. Иванов В.В., Константинова Н.П. Развитие очагового процесса Аляскинского

землетрясения 1964 г. // Вулканология и сейсмология. 1988. № 5. С. 64-78.

62.

Иванчин А.Г. Движущие силы смерча // Вихри в геологических процессах.

Петропавловск-Камчатский: КГПУ, 2004. С. 269-273.

www.kcs.iks.ru

63. Касахара К. Механика землетрясений. М.: Мир, 1985. 264 с.

347

64.

Кац Я.Г., Козлов В.В., Полетаев А.И. и др. Кольцевые структуры Земли: миф

или реальность. М.: Наука, 1989. 190 с.

65.

Короновский Н.В. Общая геология. М.: КДУ, 2006. 528 с.

66.

Крамарева Л.К. Структура и динамика вихревых образований энергоактивных

зон Тихого океана. Владивосток: Дальнаука, 2002. 334 с.

67.

Кузин И.П., Лобковский Л.И., Соловьева О.Н. Об особенностях сейсмичности

центральной части курильской гряды // Физика Земли. 2001. № 6. С. 29-40.

68.

Кукал З. Скорость геологических процессов. М.: Мир, 1987. 246 с.

69. Курленя М.В., Опарин В.Н. Проблемы нелинейной геомеханики. Ч. II. ФТПРПИ.

2000. № 4. С. 3-26.

70.

Лаверов Н.П., Лаппо С.С., Лобковский Л.И., Баранов Б.В., Кулинич Р.Г., Карп

Б.Я

. Центрально-Курильская «брешь»: строение и сейсмический потенциал // Доклады

РАН. 2006. Т. 408. № 6. С. 1-4.

71.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: Наука, 2003. 246 с.

72.

Ле Пишон Кс. Спрединг океанического дна и дрейф континентов // Новая

глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. С. 93-133.

73. Лихачев В.А., Волков А.Е., Шудегов В.Е. Континуальная теория дефектов. Л.:

ЛГУ, 1986. 232 с.

74. Ли Сы-гуан. Вихревые структуры Северо-Западного Китая. М.-Л.:

Госгеолтехиздат, 1958. 132 с.

75.

Лобковский Л.И. Геодинамитка зон спрединга, субдукции и двухярусная

тектоника плит. М.: Наука, 1988. 254 с.

76.

Лобковский Л.И., Баранов Б.В. Клавишная модель сильных землетрясений в

островных дугах и активных континентальных окраинах // Доклады Ан СССР. 1984. Т.

275. № 4. С. 843-847.

77.

Лукьянов А.В. Нелинейные эффекты в моделях тектогенеза // Проблемы

геодинамики литосферы. М.: Наука, 1999. С. 253-287.

78. Магницкий В.А. Внутренне строение и физика Земли. М.: Недра. 1965. 204 с.

79.

Маламуд А.С., Николаевский В.Н. Циклы землетрясений и тектонические

волны. Душанбе: Дониш, 1989. 140 с.

80.

Маслов Л.А. Геодинамика литосферы тихоокеанского подвижного пояса //

Хабаровск-Владивосток: Дальнаука, 1996. 200 с.

81.

Милановский Е.В. Пульсации Земли // Геотектоника. 1995. № 5. С. 3-24.

82. Международный геолого-геофизический атлас Тихого океана. М-СПб:

Межправительственная океанографическая комиссия, 2003. 120 с.

83. Мелекесцев И.В. Вихревая вулканическая гипотеза и некоторые перспективы ее

применения // Проблемы глубинного вулканизма. М.: Наука. 1979. С. 125-155.

84.

Мелекесцев И.В. Взгляд геолога: вращательные движения и вихри как фактор

формирования литосферы и геолого-географической среды Земли // Вихри в

геологических процессах. Петропавловск-Камчатский: КГПУ, 2004. С. 20-23.

85.

Мелекесцев И.В., Сулержицкий Л.Д. Вулкан Ксудач (Камчатка) за последние

десять тыс. лет // Вулканология и сейсмология. 1987. № 4. С. 28-39.

86.

Мелекесцев И.В. и др. Природная катастрофа 1737-1742 гг. на Камчатке как

модель будущих региональных катастроф на островных дугах Северо-Западной Пацифики

// Новейший и современный вулканизм на территории России / Ред. Н.П. Лаверов. М.:

Наука, 2005. С. 553-571.

87.

Морган В. Океанические поднятия, глубоководные желоба, большие разломы и

блоки земной коры // Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. С. 68-93.

88.

Наливкин Д.В. Ураганы, бури и смерчи. Л.: Наука, 1969. 488 с.

89.

Николаев А.В. (ред.) Проблемы геофизики XXI века. Сборник научных трудов в

двух книгах. М.: Наука, 2003.

90.

Николаевский В.Н. Математическое моделирование уединенных

348

деформационных и сейсмических волн // Докл. РАН, 1995. Т. 341. № 3. С. 403-405.

91.

Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. М.: Недра. 1996. 447 с.

92.

Николаевский В.Н. Упруго-вфзкие модели тектонических и сейсмических волн

в литосфере // Физика Земли. 2008. № 6. С. 92-96.

93. Новая глобальная тектоника (тектоника плит). М.: Мир, 1974. 472 с.

94. Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР. М.: Наука, 1977.

536 с.

95.

Осипова Н.А. О миграции тихоокеанских землетрясений в области магнитуд М

> 8 // Геофизический мониторинг и проблемы сейсмической безопасности Дальнего

Востока России. Труды региональной научно-технической конференции. 11-17 ноября

2007. Т. 2. Петропавловск-Камчатский: КФ ГС РАН, 2008. С. 196-199.

96. Островский Л.А. Неклассическая нелинейная акустика // Нелинейные волны

2004. Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2005. С. 109-124.

97.

Павлов В.М. О неединственности обратной задачи для объемного очага

землетрясения // Физика Земли. 1996. № 2. С. 75-81.

98.

Панин В.Е., Гиряев Ю.В., Лихачев В.А. Структурные уровни деформации

твердых тел. Новосибирск: Наука, 1984. 229 с.

99.

Пейве А.В. Тектоника и магматизм // Изв. АН СССР, сер. геологическая, 1961.

№ 3. С. 36-54.

100. Полетаев А.И. Ротационная тектоника // Актуальные проблемы региональной

геологии и геодинамики. Шестые Горшковские чтения. 26 апреля 2004. М.: МГУ, 2004. С.

19 – 25.

101.

Полетаев А.И. Ротационная тектоника земной коры // Тектоника земной коры

и мантии. Тектонические закономерности размещения полезных ископаемых. Материалы

ХХХVIII Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2005. Т. 2. С. 97-100.

102. Пономарев В.С. Горные породы как среды с собственными источниками

упругой энергии // Проблемы нелинейной сейсмики. М.: Наука, 1987. С. 50-64.

103.

Попов Г.И. Об условиях образования цунами // Бюллетень Совета по

сейсмологии. М.: Изд-во АН СССР, 1961. № 9. С. 59.

104. Предварительный отчет о сейсмическом районировании участка строительства

Кроноцкой ГЭС на Камчатке. Часть II. Петропавловск-Камчатский: ТСЭ ИФЗ АН СССР,

1968. 144 с.

105. Проблемы геофизики XXI века: В 2 кн. / Ред. А.В. Николаев. М.: Наука, 2003.

Кн. 1, 311 с. Кн. 2, 333 с.

106.

Пурин А.А. Землетрясения Камчатки и их регистрация. Петропавловск-

Камчатский, 1917. 23 с.

107.

Пущаровский Ю.М. Глобальная тектоника в перспективе // Тектоника земной

коры и мантии. Тектонические закономерности размещения полезных ископаемых.

Материалы ХХХVIII Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2005. Т. 2. С. 121-123.

108.

Ребецкий Ю.Л., Маринин А.В. Неоднородность напряженного состояния в

геосреде при подготовке суматринского землетрясения 26.12.2004 // Геодинамика и

напряженное состояние недр Земли. Труды научной конференции с участием

иностранных ученых. 10-12 окт. 2005. Новосибирск: ИГД СО РАН, 2006. С. 427-437.

109.

Ризниченко Ю.В. Проблемы сейсмологии. Избранные труды. М.: Наука, 1985.

408 с.

110.

Рикитаке Т. Геофизические и геологические данные о Японской островной

дуге и ее обрамлении // Окраины континентов и островные дуги. М.: Мир, 1970. С. 216-

236.

111. Ротационные процессы в геологии и физике / Ред. Е.Е. Милановский. М.:

ДомКнига. 2007. 528 с.

349

112.

Саваренский Е.Ф., Тищенко В.Г., Святловский А.Е., Добровольский А.Д.,

Живаго А.В

. Цунами 4-5 ноября 1952 г. // Бюллетень Совета по сейсмологии. № 4. М.:

Изд-во АН СССР, 1958. 62 с.

113. Садовский М.А. Новая модель геофизической среды // Българско геофизично

списание, 1985. Т. XII. №2. С. 3-10.

114.

Садовский М.А. Избранные труды. Геофизика и физика взрыва. М.: Наука.

2004. 440 с.

115.

Садовский М.А., Писаренко В.Ф. Сейсмический процесс в блоковой среде. М.:

Наука. 1991. 96 с.

116.

Сато Х. Повторные геодезические съемки // Методы прогноза землетрясений.

Их применение в Японии. М.: Недра, 1984. С. 108–120.

117.

Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. М.: Наука. 1973. 536 с.

118.

Сидоров Н.С. Физика нестабильностей вращения Земли. М.: Физматлит, 2002а.

384 с.

119.

Сидоров Н.С. Атмосферные процессы и вращение Земли. Санкт-Петербург:

Гидрометеоиздат, 2002 б. 368 с.

120.

Симаков К.В. Введение в теорию геологического времени. Становление.

Эволюция. Перспективы // Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. 556 с.

121.

Скотт А., Чжу Ф., Маклафлин Д. Солитон – новое понятие в прикладных

науках // ТИИЭР. 1973. Т. 61. С. 79-123.

122.

Слензак О.И. Вихревые системы литосферы и структуры докембрия. Киев:

Наукова Думка, 1972. 182 с.

123.

Соловьев С.Л. Основные данные о цунами на тихоокеанском побережье СССР,

1737-1976 гг. // Изучение цунами в открытом океане. М.: Наука, 1978. С. 61-136.

124.

Соловьев С.Л., Го Ч.Н. Каталог цунами на западном побережье Тихого океана.

М.: Наука, 1974. 310 с.

125. Спорные аспекты тектоники плит и возможные альтернативы / Ред. В.Н.

Шолпо. М.: ИФЗ РАН, 2002. 236 с.

126. Стовас М.В. Избранные труды. М.: Недра, 1975, Ч. 1, 155 с.

127.

Сэффмэн Ф.Дж. Динамика вихрей. М.: Научный мир, 2000. 376 с.

128.

Тараканов Р.З. Повторные толчки землетрясения 4 ноября 1952 года // Труды

СахКНИИ СО АН СССР. 1961. Вып. 10. С. 112-116.

129.

Тараканов Р.З., Ким Ч.У., Сухомлинова Р.И. Закономерности

пространственного распределения гипоцентров Курило-Камчатского и Японского

регионов и их связь с особенностями геофизических полей // Геофизические исследования

зоны перехода от Азиатского континента к Тихому океану. М.: Наука, 1977. С. 67-77.

130.

Тверитинова Т.Ю., Викулин А.В. Геологические и геофизические признаки

вихревых структур в геологической среде // Вестник КРАУНЦ. Серия наук о Земле. 2005.

№ 5. С. 59-77.

www.kscnet.ru/kraesc/2005/2005_5/2005_5/html

131. Тектоника и геофизика литосферы. Материалы XXXV Тектонического

совещания. Т. 1, 2. М.: ГЕОС. 2002.

132. Токарев П.П. Характеристика и повторяемость вулканических извержений //

Вулканология и сейсмология. 1987. № 6. С. 110-118.

133.

Устинова В.Н., Вылцан И.А., Устинов В.Г. О пространственном и временном

развитии циклически протекающих событий на Земле по геофизическим данным //

Геофизика. 2005. № 3. С. 65-71.

134.

Федотов С.А. О закономерностях распределения сильных землетрясений

Камчатки, Курильских островов и северо-восточной Японии // Труды ИФЗ АН СССР. №

36 (203). Сейсмическое микрорайинирование. М.: Наука, 1965. С. 66-93.

135.

Федотов С.А. О сейсмическом цикле, возможности количественного

сейсмического районирования и долгосрочном сейсмическом прогнозе // Сейсмическое

районирование СССР / Ред. С.В. Медведев. М.: Наука, 1968. С. 121-150.

350