Спивак Д.Л. (отв. ред.) Фундаментальные проблемы культурологии : В 4 т. Том III: Культурная динамика

Подождите немного. Документ загружается.

А. В. Конева 450

с художественностью. Ибо не только модная вещь яв-

ляет в фотообразе свое существование, вызывая же-

лание обладания или смысла, но и телесность, пони-

маемая как факт присутствия Другого, также являет

свое существование как вещное бытие. Телесность в фотографии моды не позволяет проник-

нуть в суть другого бытия как экзистенции, и не ставит такой цели. Нам неведома жизнь сфо-

тографированного тела — оно выступает лишь как знак. Бытие-в-качестве-этого — это теле-

сность как вещность, которая существует под взглядом разглядывающего фотографию.

Художественность современной фотографии моды обусловлена эстетикой пристраст-

ного взгляда. Каждая вещь в фотоистории получает собственное присутствие. В fashion-

фотографии нет случайности. Если вещь есть в кадре, значит, она помещена там намерен-

но, за ней есть смысл, который наделяет и вещь «другостью», бытием-в-качестве-этого. А

значит, вещь получает «право взгляда»: «Другость как ноэма художественного опыта есть

также возникновение активности вещи как Другой, ее голоса, обращенного к человеку»16.

Таким образом, фотография моды оказывается вовлеченной в диалог художественного

переживания, она оказывается вне смыслов практического употребления, вне смыслов

практики костюма, одежды, имиджа.

Современная тенденция такова, что fashion-история выглядит фантастической и не-

реальной. Сегодня не модно снимать моделей на улицах Парижа, Лондона или Петербур-

га, также как стало дурным тоном снимать их в студии на фоне картонных декораций. Над

тем, куда теперь девать моделей и что там с ними делать, ломает голову новое поколение

фотографов. Двойное кодирование современной пост-постмодернистской эстетики ставит

перед фотографом вопрос: как снять моду так, чтобы никто не догадался, что снимается

мода? Фэшн-фотография больше не демонстрирует стиль жизни, не влечет в «зазеркалье»,

но и не апеллирует к реальности. Она, вслед за Высокой модой, вырывается на просторы

16 Лехциер В. Ук. соч. С. 151.

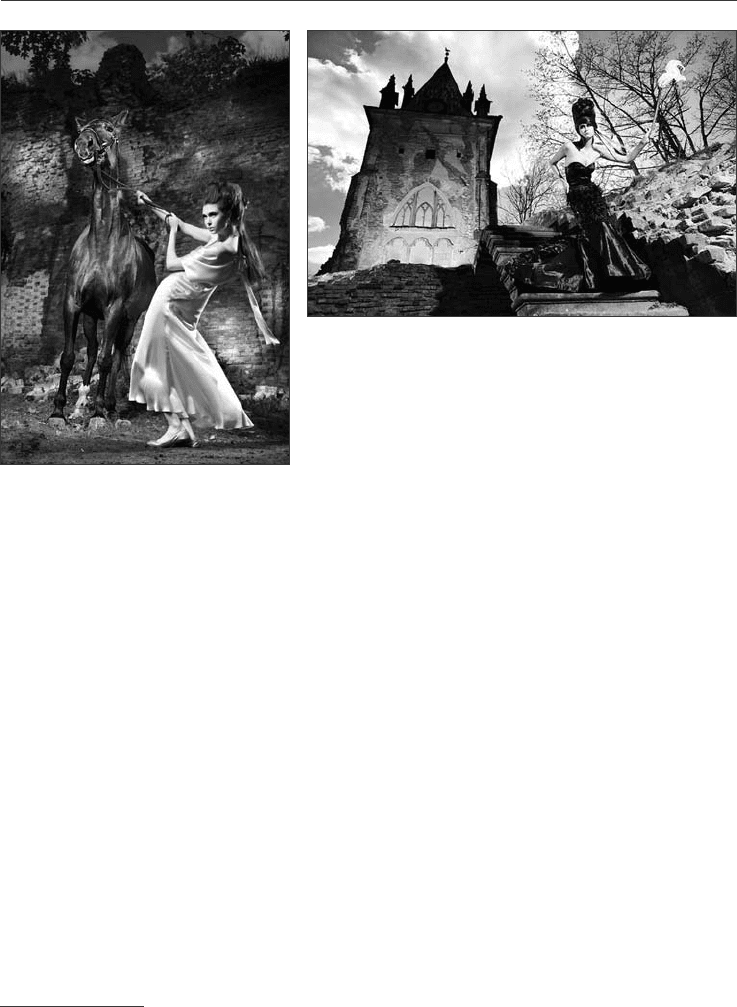

«Невеста графа Дракулы» Фотограф А. Миллер (2008)

Искусство модной фотографии: удовольствие созерцания или соблазн потребления 451

чистого выражения, становясь искусством, за которым

мода не успевает угнаться.

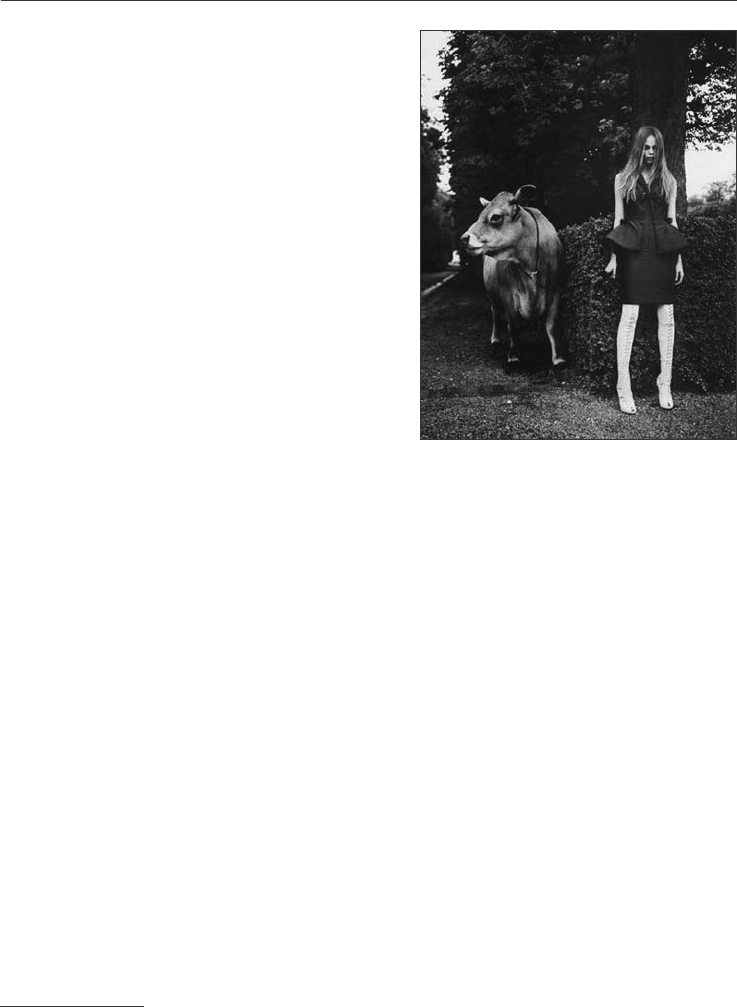

Фотографы командируют моделей на городскую свал-

ку, в полуразрушенные пригороды, в пустые кварти-

ры, в подчеркнуто условные, «мультяшные» декорации.

Маркус Жанс рассаживает девушек вокруг пустого гряз-

ного бассейна в заброшенном доме («Ничто не сравнит-

ся с родным домом»), Барак Сикка погружает их в недра

складских терминалов («Город снов»), Патрик Демарше-

лье отправляет их в пустыню («Свобода, воля, безмятеж-

ность») или в арабские кварталы («Игра не по правилам»),

Морган Ле Галль «вписывает» их с помощью компью-

терной графики в архитектурные макеты. Парадоксаль-

ность подчеркивается странным набором аксессуаров,

среди которых могут быть фигурные коньки в соседс-

тве с разбросанными по полу апельсинами или монашес-

кие шапочки в сочетании с современной одеждой. Иног-

да дизайнеры делают неожиданный подарок уставшим от

поиска неординарных сюжетов фотомастерам, и появля-

ются снимки коллекции Viktor&Rolf — Тильда Суинтон с

закрытыми глазами в платье с воротником-подушкой на

Трокадеро. Но чаще фантазия фотографа и стилиста со-

здает собственную историю, разыскивая смысл в модных

вещах и лицах, словно черную кошку в темной комнате,

зная, что ее там нет. Постепенно что вновь вытесняет как,

сюжетность обретает приоритет.

Фокус Питера Линдберга, каждый кадр которого вы-

глядит как киношная история, не столько в том, как он снимал, а в том, что он снимал — что

искал он в лицах и телах, ставших эталоном красоты в конце ХХ века не в последнюю очередь

благодаря его снимкам. А искал он способ нарушать совершенство. Для этого в своей знаме-

нитой серии снимков, снятых в 1988 году для Comme des Garsons, Линдберг превратил моде-

лей в полуроботов и приставил их к какому-то архаическому механизму, пугающему своими

гигантскими колесами и извергающему пар; в 1997 исследовал тени моделей на белой сте-

не, а в 2004 в фотосессии для Альбера Эльбаза пустил девочек с пустыми глазами и в блестя-

щих платьях блуждать в прохладной синеве марокканского дома. Он рассказывал читателям

модных журналов о том, что красота — это страшная сила, в весьма буквальном смысле: она

может быть агрессивной, странной, холодной, жесткой и даже непривлекательной.

Модель на рубеже тысячелетий утрачивает черты идеально-глянцевого образа. Сегодня

фотографы ищут странные лица — невинно-порочные с широко расставленными глазами

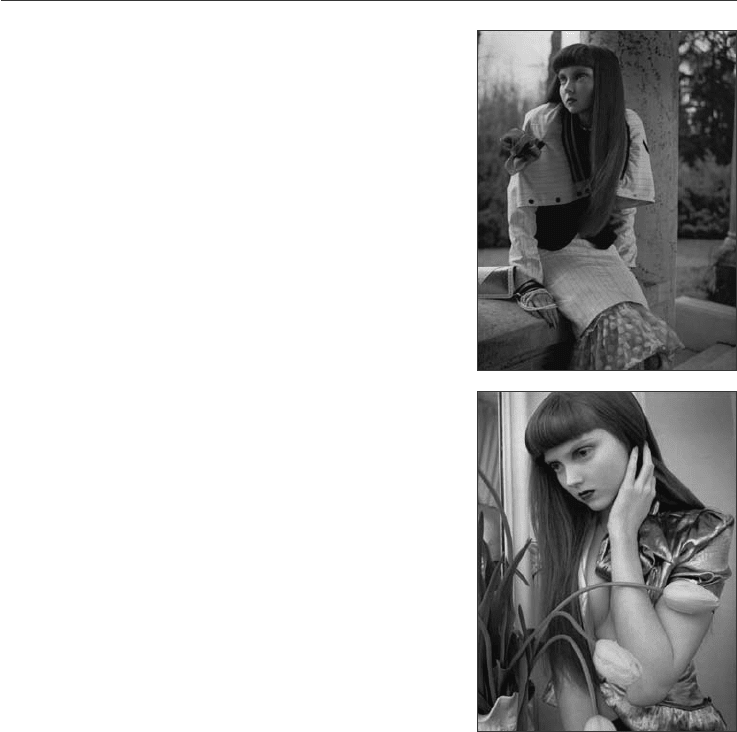

«Современная девочка». фотографы София Санчес и Мауро

Монгелло (2006)

А. В. Конева 452

и пухлым ртом, утрированно-мультяшные в духе

японских аниме, выразительно-ассиметричные,

как у красоток Модильяни. Макияж размазывают,

волосы взлохмачивают, морщины утрируют. Сни-

мают юных и пожилых, мулаток и темнокожих,

стараясь соблазнить пресыщенный разнообрази-

ем супермаркета взгляд читателя, доводя до пре-

дела тот бартовский punctum, который должен за-

ставить взгляд остановиться, разглядывать.

«Просто» съемка модных костюмов и аксессу-

аров, равно как и лиц, теперь уже никому не ин-

тересна. Это видно по избытку формальных затей

(белых шарфов на фоне черно-белой опавшей ли-

ствы, гигантских бус, фантасмагорических пред-

метов в кадре), заигрываний с перевоплощения-

ми, коллажем и претензий на концептуальность.

Модели преодолевают земное тяготение (Эллен фон Унверт, Патрик Демаршелье) и наруша-

ют законы перспективы (Серж Леблон), клонируются (Раймонд Мейер) и практически пре-

вращаются в инопланетян (Егор Заика, Питер Линдберг).

Отчего возникает этот избыток? Видимо, модная фотография ни в чем не хочет уступать

современному искусству. То, что она на это искусство пристально поглядывает, столь же оче-

видно, сколь и естественно. Авангардное искусство всегда служило источником идей и при-

емов для искусств «прикладных», таких как дизайн или модная фотография, еще с тех пор,

как Мэн Рей делал инсталляции на тему костюма. Сегодня спектр «модных искусств» также

стремится завоевать себе место под солнцем выставочных комплексов — не только модная

фотография, но инсталляции, вставка костюма, стали полноправными участниками худо-

жественного процесса.

Новые технологии позволяют усилить или разрушить образ. Компьютерная графика, под-

рывающая сущность фотографии как «отражения реальности» открывает двери в мир не-

возможного, включает силу воображения. Изменение пропорций, цвета и света, «пересадка»

деталей фотографии и даже самой модели — вот самый невинный набор трюков, с помощью

которых создается нынче глянцевый мир воображаемого. Элемент случайности, подсмот-

ренности исключается окончательно, средств на то, чтобы воплотить свою фантазию у фото-

графа более чем достаточно.

Фотография рисует нам новую идею женственности — асексуальный соблазн. Она дейст-

вительно становится «ни к чему не отсылающей системой кодов», рассчитанной на грамотно-

го зрителя. Зритель, также как и фотограф, на заре нового тысячелетия теряет определенность

пола. Его взгляд более не может быть однозначно интерпретирован как «мужской» — потому

что желание «распылилось», теперь фотография предстает системой знаков, требующих де-

шифровки, ее разглядывание — соблазн интеллектуального толка, потребление информации.

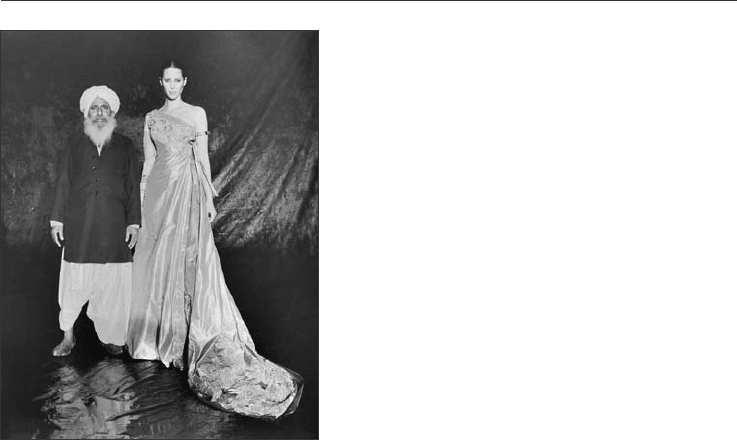

«Игра не по правилам» Фотограф Патрик Демаршелье

(1997)

Искусство модной фотографии: удовольствие созерцания или соблазн потребления 453

Фотография моды, как любое произведение ис-

кусства, получает, будучи опубликованной (или

выставленной, но музейно-выставочному ее бы-

тию практически всегда предшествует публика-

ция), самостоятельное бытие и поле бесконечных

интерпретаций. Произведение, хотя и живет соб-

ственной жизнью, не представляет художника-

фотографа, а осуществляет его желания. Такое

произведение становится самоидентификацией,

способом выявления Я из хаосов смыслов мира.

Ж. Бодрийяр впервые задумался об альтерна-

тиве системе никуда не отсылающих кодов — та-

кой альтернативой он назвал соблазн, стратегию

«обольщения»17. Это стратегия женственности, ко-

торая противостоит мужской стратегии «произ-

водства». Именно поэтому мы говорим в анализе

модной фотографии об идее женственности — вне зависимости от того, является ли моде-

лью женщина, мужчина, ребенок или вещь, фотоистория строится как история соблазна, а

значит, использует стратегию женственности.

Интеллектуальная игра разглядывания — декодирования ведет лишь к прочтению идеи

соблазна, но не к желанию как таковому. В таком случае модная фотография предстает перед

нами объективированным соблазном, она и есть технология соблазна, внеструктурная сила,

требующая вовлеченности в процесс декодирования.

Фотограф манипулирует произведением и навязывает взгляд зрителю, рисует ему перс-

пективу, которая должна открыть интересный, новый, волнующий вид этого знакомого ста-

рого мира. Его произведение становится образцом потребления. «И увидела жена, что дерево

хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла

плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3. 6.) Все может быть эстетически

усвоено, все можно счесть хорошим, модным, интересным, интерпретировать как произве-

дение искусства, все может стать предметом желания. Фотограф моды, который (при помо-

щи стилиста) сделал личный выбор из вещей этого мира, не подчиняется вкусу публики, но

формирует этот вкус, получая удовольствие от власти над смыслами. Искусство fashion-фо-

тографии становится открытым горизонтом, фотограф показывает, что все можно превра-

тить в объект желания, если автор-творец по-новому определит само желание.

Fashion-фотография конституирует, таким образом, новое пространство смысла, выводя-

щее за пределы смысла вещей в обнаружение смысла потребностей. Модная фотография не

представляет вещь. Также как не представляет она и индивидуальность модели. И даже ис-

тория, которую рассказывает фотография (на основании тех «подпорок» в виде подписей

17 См. Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2002.

Фотограф Патрик Демаршелье (1998)

А. В. Конева 454

или комментирующего текста, которые сопровождают любую публикацию) не погружает

нас в привычное пространство смысла. В нашу эпоху мира-супермаркета, когда простодуш-

ное время производства вещей сменяется изощренным временем производства потребно-

стей, создание смысла сталкивается с необходимостью производить спрос на смысл. Именно

эту функцию берет на себя модная фотография в пространстве мира моды. Она выступает

взглядом, допускающим полифонию интерпретаций, объективированным соблазном, кото-

рый не является никаким действием. Punctum модной фотографии XXI века в том, что она

заставляет искать смысл, последовательно отбирая у зрителя возможности обрести его в ве-

щи, действии, истории, тексте, красоте.

Модная фотография как произведение современного искусства должна в своих формах, их

мутациях, складках и разветвлениях обнаружить присутствие потаенных смыслов. Как осу-

ществленное желание творца она пробуждает переживание удовольствия от желания. Буду-

чи снятой, став остановленным мгновением, она получает собственную жизнь, жизнь произ-

ведения, причем ее существование максимально публично — поскольку фотогарфия моды

получает публичную жизнь в тираже глянцевого журнала, становясь доступной сотням ты-

сяч интерпретаций. Интерпретатор, в свою очередь, вносит смысл в уже созданное, и про-

изведение послушно меняет свои границы, принимая формы нового смысла, упуская собст-

венную сущность в погоне за невыразимым.

Механизм действия сознания, разглядывающего модную фотографию, отвечает су-

ти новой культурной эпохи — это действие различения. Мы можем утверждать, что по-

сле постмодернизма в культуре наступил парадигмальный сдвиг. Современность ха-

рактеризуется не только глобализацией экономики, культурой потребления и эпохой

власти информации. Характерной чертой культуры современной эпохи оказывается

сложность. Новая парадигма культуры есть парадигма многообразия, тотальной сво-

боды, неопределенности и ответственности в противостоянии хаосу. Метафизически

она может быть определена как парадигма различения — dierence — поскольку глав-

ный нерв современности есть умение различать18. Соответственно, в культуре господс-

твует новый тип сознания, существующего как способность различать19. Мы именуем

его «подиумным сознанием», ибо его сущностной характеристикой является презента-

ция20. Оно идентифицирует себя в тех формах, которые задает мода. Это модные инно-

вации, ориентация на настоящее или «презентизм», полисемия, «фасцинация», прина-

длежность, престиж.

Модная фотография выступает одной из форм объективации «подиумного созна-

ния» — это различение без действия — стратегия обольщения, при-страстного взгляда,

18 См. Конева А. В. Век XXI: глобальный мир и культура различия/ Философия. Образование. Культу-

ра. Самара, 2007.

19 Концепцию сознания как различия разрабатывает В. И. Молчанов. См.: Молчанов В. Парадигмы со-

знания и структуры опыта // Логос, 1992, № 3; Предпосылки и беспредпосылочность феноменологи-

ческой философии // Логос, 1999, № 10; Предпосылки тождества и аналитики различия // Логос, 1999,

№ 11–12.

20 См. Конева А. В. Мода как фактор формирования «подиумного сознания». // Время культурологии.

М., 2008.

Искусство модной фотографии: удовольствие созерцания или соблазн потребления 455

различающего кодированные знаки «модного» в визуальном тексте фотоизображения. При-

страстный взгляд художественного переживания обнаруживает «другость» вещи, выводит

фотоизображение за пределы желания обладания вещью. Модная фотография берет на се-

бя функции придания смысла потребностям, она «сдвигает» потребность в модной вещи в

пласт чистого созерцания моды как таковой — моды как феномена социального воображе-

ния. Другой открывает свое присутствие в фотообразе, отсылая к смыслам социальности.

V. Koneva

e art of the fashionable photography:

pleasure of contemplation or temptation of consumption?

e photography of the high fashion — is an important part of the modern culture. e art of

fashion photography is crossing the cramped limits of the fashion and is conquering the ace of

exhibition halls and museum. It demands ree on the pages of journals declaring its timeless es-

sence. e image itself which the photograph makes has no relation to the fashion. It personies the

objeive view of the arti, his incarnated idea. e view of the arti-photographer has chosen po-

sition of out — presence, fearlessness of every day life, of Beauty. e completeness of “fashionable

piure” is valuable, each detail “forms” the image (punum). In such a manner fashion-pho-

tography has found its “face”, dismissing and remote, as a fashion itself. It demonrates to

simple mortals their future temptation. e fashionable photography gives the meaning to

needs. It “pushes” the need of the obje to the layer of the pure contemplation of the high

fashion like phenomenon of social imagination. “e Other” comes to light in photo image

referring to the senses of the sociality.

М. В. Бирюкова

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,

Санкт-Петербургский государственный университет

иЗ истории КассельсКой ДоКументы:

иДеЯ выставочной институции и Концепции Кураторов

Институция Документы, основанная в 1955 году Арнольдом Боде, всегда преследовала две

основные цели: показать (и задокументировать) современное состояние искусства, и дать ве-

сомый, полноценный прогноз его развития на будущие пять лет. История Документы в це-

лом является логичной, последовательной историей констатации состояния современного

искусства.

Музей Фридерицианум, с 1955 года ставший основным помещением для демонстрации вы-

ставок кассельской Документы, был основан в 1797 году как первое открытое музейное зда-

ние на Европейском континенте (ранее в подобном качестве существовал только Британский

музей). Заказчиком постройки был ландграф гессенский Фридрих Второй. Здание сооружа-

лось по проекту архитектора Симона Луи де Ри, впоследствие постройку продолжил Клод

Николя Леду. Во Фридерициануме находилась обширная библиотека (с 1814 по 1929 гг. там

работали библиотекарями братья Гримм), отдел античности, собрание редкостей — графс-

кая кунсткамера, естественнонаучные кабинеты, астрономический кабинет с обсерваторией.

Были экспонированы восковые фигуры гессенских предков ландграфа Фридриха Второго —

начиная с Филиппа Великолепного, умершего в 1567 году. Публика могла посещать музей че-

тыре раза в неделю по входным билетам. В 1808, во время французского завоевания, Фриде-

рицианум использовался под правительственное здание, затем был вновь переоборудован

под музей при курфюрсте Вильгельме II, а более полувека спустя, в 1913 году получил статус

краевого музея земли Гессен.

Во время Второй мировой войны Фридерицианум пострадал от бомбежки и последовав-

шего за ней пожара. По сути, от здания остался лишь остов без крыши, всё внутреннее уб-

ранство было разрушено. Фридерицианум оставался в состоянии заброшенной руины до

1949 г., когда были приняты меры к укреплению стен от дальнейшего разрушения.

Кассель, территориально находящийся в центре Германии, после Второй мировой войны

оказался почти на границе между Западной и Восточной Германией. К 1945 году 80 % городс-

ких построек было разрушено. Тем не менее, в послевоенные годы, благодаря вливанию госу-

дарственных средств и трудовому энтузиазму населения, Кассель стал одним из объектов за-

падногерманского «экономического чуда», и к 1950-м гг. город был приведен в состояние, для

констатации которого вполне подходило слово «процветание», по поводу чего было решено

устроить в 1955 году весьма символическое событие — Bundesgartenschau — государствен-

ную садовую выставку, масштабный смотр садового искусства и ландшафтного планиро-

вания. Для оживления шоу предполагалось также экспонировать среди клумб и подстри-

женных деревьев некоторое количество садовой скульптуры. Аннонсирование подготовки

этого события явилось катализатором для воплощения интенции, давно зреющей в созна-

нии профессора искусств Werkakademie в Касселе, художника, дизайнера и художественного

Из истории кассельской Документы: идея выставочной институции и концепции кураторов

457

энтузиаста Арнольда Боде (1900–1977): сделать Кассель местом смотра искусства ХХ века,

многие аспекты которого оставались, по понятным причинам, незамеченными немецкой

публикой как до, так и после войны, и использовать бывшее музейное здание Фридерициа-

нума для демонстрации этого искусства. Боде, как интеллектуал, недовольный эстетически-

ми просчетами при восстановлении города, общим духом прагматизма и недвусмысленной

ориентацией послевоенного немецкого общества на материальные ценности, давно вынаши-

вал идею создания первого в Германии музея современного искусства, и Фридерицианум

представлялся ему идеальным местом для гигантской ретроспективы модернизма. Первона-

чальная идея Боде была связана с собирательством наиболее значительных имён и направ-

лений и созданием постоянной экспозиции, но сложность осуществления этого намерения

и планирующаяся масштабная садовая выставка трансформировали эту идею: Боде задумал

проект приуроченной к Bundesgartenschau большой обзорной выставки, показывающей во

Фридерициануме развитие европейского искусства с конца XIX века. Сплотившаяся вокруг

Боде группа заинтересованных лиц образовала Verein под названием Abendlandische Kunst

des XX. Jahrhunderts e. V., имеющим несколько шпенглерианский оттенок. Этой группе энту-

зиастов удалось убедить в актуальности проекта бундеспрезидента Теодора Хойсса, который

был заявлен в анонсе первой Документы как покровитель выставки.

методы презентации Документы и принцип инсценировки арнольда боде

Принцип экспозиции, заложенный Боде в основу первых выставок Документы, в той или

иной степени сохранился до сих пор в выставках этой институции: принцип инсцениров-

ки, в соответствии с тезисом Боде о потребности современного искусства в том, чтобы быть

выставленным в соответствующем контексте: современное искусство нуждается в специфи-

ческом месте репрезентации, которое не менее важно, чем полноценность выставляемых ар-

тефактов. В 1955 году Фридерицианум в Касселе олицетворял для Боде такой идеальный кон-

текст: бывший музей, когда-то созданный специально для этих целей, недавно переживший

состояние руины, в значительной степени воплощал модернистскую идею о создании абсо-

лютно нового искусства на обломках мертвой культуры прошлого. Кроме того, Кассель, после

войны потерявший свое центральное расположение, отодвинувшийся на периферию Запад-

ной Германии, в то же время занимал символическое положение у самой границы Германии

Восточной. Это способствовало реализации представления о Касселе как о месте смотра со-

временного искусства в контексте идеи о новой духовной идентичности Западной Германии,

в известной степени противопоставлявшей себя в качестве нации культурной тому же вос-

точному блоку.

Символика руины Фридерицианума на Документе 1 была очевидной: искусство модер-

низма невозможно без классики, оно исходит от громадного корпуса произведений «силь-

ной формы», своим существованием отвергающих всякую возможность повторения. Мо-

дернизм как искусство невозможного относился к классике как к области, лежащей «по ту

сторону» — по отношению к тем нулевым точкам отсчета нового искусства, которые прокла-

мировали самые яркие его достижения. Наиболее употребимыми метафорами, описываю-

щими состояние классики, были «мертвое искусство», «бывшее искусство», а если сосредо-

точиться на культуре Европы — «закатное искусство», на тот момент пережитое во многих

М. В. Бирюкова458

стадиях, несущих черты упадка. Известны выпады модернистов в сторону музеев — храни-

лищ «мертвой культуры», «кладбищ» и «гробов». Боде не мог бы избрать лучшего простран-

ства для демонстрации большой ретроспективы модернизма, чем руины классического зда-

ния, тем более, музея. Самое передовое и уже состоявшееся искусство — на руинах старого,

мертвого, — это, несомненно, выражало квинтэссенцию модернизма.

Вторая мощная символическая линия — состояние немецкой культуры после войны. Чу-

довищное разрушение Касселя и здание Фридерицианума, от которого остался лишь остов,

лишенный крыши и всего внутреннего содержимого — вот тот фон, на котором предстоя-

ло разглядеть прошедшее «мимо» немецкой публики современное искусство. Тем не менее, к

1955 году всё уже выглядело совсем не страшно, более того, благополучно. За полным прова-

лом последовало экономическое процветание, что наглядно продемонстрировало жителям,

сколь большим потенциалом может обладать для них разруха. Это вторая причина, почему

здание Фридерицианума стало таким притягательным для устроителей масштабного пока-

за искусства. Классическая руина неожиданно стала символом витальной мощи и возрож-

дения. Её покрыли лёгкой крышей, а все помещения внутри были законсервированы в том

грубом, неотделанном виде, в каком их оставила война. Архитекторами Документы 1 (как

и следующих 2-й и 3-й) были сам Арнольд Боде и Рудольф Штаеге. Основной прием отде-

лки стен к 1955 г. — примитивная побелка поверх оставшейся или торопливо подновленной

кирпичной кладки. Боде намеренно не стал скрывать топорных, поверхностных восстано-

вительных мер — например, на сохранившейся в Кассельском архиве Документы фотогра-

фии лестничного проема Ротонды можно видеть, как нарочито небрежно не убраны густые

потеки раствора между кирпичами новой кладки, как поверхностная побелка неровно раз-

мазана по ступеням, грубо отлитым из тяжелого, зернистого бетона. Каждый, кто присмот-

рится к этой фотографии Ротонды, не сможет не заметить, как продуманы и дозированы, на

самом деле, и эти потеки белил, и увесистые куски засохшего раствора на небрежно сбитой

кладке. Все эти «огрехи» не позволяли забывать о торопливом новоделе и способствовали

впечатлению грубовато, лишь слегка восстановленной руины. Подтекст был очевиден: по-

казать, сколь большая часть здания, на самом деле, разрушена, а сколько пришлось подно-

вить, и второй, не менее важный — очевидный отказ от формальных принципов, которыми

ещё недавно руководствовалось официальное немецкое искусство — тех принципов, кото-

рые были связаны с четкостью, добротностью кирпичной кладки, порядком и мерой, антаго-

низмом ко всему деформированному, невнятному и топорному, в общем, в конце концов, к

«неполноценному» и «дегенеративному». Вышеупомянутая попытка отмежеваться от диск-

редитировавших себя принципов, выраженная Боде столь изящно и ненавязчиво в отделке

руины Фридерицианума, как нельзя лучше отвечала и одной из основных интенций экспо-

зиции первой Документы — почетной реабилитации авторов и произведений, не вписав-

шихся в эстетику Третьего рейха.

Даже более основательно отделанные помещения Фридерицианума на Документе 1 — зал

Шагала, Большой зал живописи на втором этаже, — были весьма аскетичны и отличались

нарочитой простотой и геометричностью отделки в соответствии с замыслом Боде, дизай-

нерские вкусы которого в значительной степени базировались на опыте Баухауза — преоб-

ладали однотонные светлые оштукатуренные или окрашенные плоскости. Для того, чтобы

Из истории кассельской Документы: идея выставочной институции и концепции кураторов

459

дневной свет был слегка приглушен, окна в экспозиционных залах были «занавешены» плас-

тиковыми шторами, которые сами по себе производили впечатление полупрозрачных плос-

костей. Картины крепились к стенам на специальных металлических штифтах, которые в не-

которых залах отступали от стены и были видны зрителю.

В таком состоянии Фридерицианум пребывал на протяжении первых трех Документ, ори-

ентированных, благодаря ведущей позиции в совете выставки апологета модернизма Верне-

ра Хафтманна, на абстрактное искусство.

Кроме принципа инсценировки, в позднейших Документах также сохранялся заданный

Боде временной цикл, предполагавший презентацию каждой Документы как «Музея ста

дней» и определивший периодичность выставки: в четыре, позднее — раз в пять лет. На-

звание documenta — с маленькой «d», написанное на латинский манер через «с» и с при-

бавлением конечной «а» к первоначально задуманному «документ», что придает ему под-

черкнуто-интеллектуальный оттенок, также придуманное Боде, указывало на интенцию

документирования и комментирования актуальных проявлений современного искусства.

Несмотря на общность принципов репрезентации, периодичности и названия, концепции

даже первых Документ в значительной степени отличались друг от друга. Жесткость кон-

цепции, ещё до появления идеи «большого проекта», определила репутацию Документы как

программной международной выставки, не только констатирующей состояние и основные

направления современного искусства, но и определяющей основные тенденции в искусстве

на будущую пятилетку.

Концепция 1-й Документы (1955) предполагала три основные задачи:

1) Vergangenheitsbewaeltigung — преодоление прошлого, точнее, культурного тупика, в ко-

тором оказались немцы по причине господства авторитарного вкуса в эпоху Третьего Рейха

и искоренения художественных проявлений, шедших вразрез с его эстетикой. С самого нача-

ла задуманная как международная выставка, как смотр всего достойного внимания в запад-

ном искусстве ХХ века, Документа 1 прежде всего решала национальные проблемы: воспол-

нить культурные пробелы, образовавшиеся в отечественном сознании за годы тоталитарной

диктатуры и послевоенной разрухи, дать представление о важнейших художественных явле-

ниях, остававшихся незамеченными для немцев в эти годы, вновь позиционировать Герма-

нию если не в качестве центра, то в качестве одного из лидеров передовой западной культу-

ры. На фоне общего прагматизма и разочарования в недавнем прошлом (не случайно первый

организационый комитет Документы имел в своем названии эпитет «Abendlaendische» —

шпенглерианский, предполагающий апелляцию к «закатной», старой, уставшей культуре),

Документа, тем не менее, прокламировала оптимистическое преодоление заблуждений, как

и весьма вероятное и скорое восстановление немецких культурных позиций. Для подобно-

го оптимизма имелись основания — жители Касселя были свидетелями похожего процесса,

когда менее чем за одно десятилетие был чудесным образом восстановлен лежащий в руи-

нах город. Попытка построить новое на базисе руинированной, закатной, уставшей от самой

себя культуры не только не представлялась отталкивающей и гротескной, но весьма виталь-

ной и плодотворной.

2) Второй целью Документы 1 стало желание «вновь делать как положено», или

«Wiedergutmachung». Эта интенция предполагала прежде всего реабилитацию творчества