Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию

Подождите немного. Документ загружается.

431

Юношеский возраст также характеризуется увеличением числа

интерперсональных связей, однако качественное своеобразие этого периода связано

с завершением формирования когнитивных процессов. Это проявляется в

склонности юношей ставить перед собой вопросы философского плана и

размышлять о смысле жизни, при этом нередко возникает состояние своеобразной

разочарованности и пессимизма. Подобные юношеские возрастные кризы иногда

могут составить сложности в дифференциальной диагностике их с дебютом

шизофрении (синдром “философической интоксикации”) или эндогенной

депрессии.

Большинство проблем жизни взрослого человека (периоды молодости и

зрелости) Салливаном понимаются через призму выдвинутых им положений

формирования личности (“Я–системы”) с ее механизмами психологической защиты

— “избирательного внимания”. Бессознательное сличение с эталоном

воспринятого в детстве лежит в основе механизмов идентификации и

избирательности внимания, или, точнее сказать, невнимания к тому, что может

вызвать у человека дискомфорт. Например, объяснения человека о “плохом”

начальстве, вынуждавшем его многократно менять работу, в своей основе могут

быть связаны с недостаточной сформированностью “вертикальных отношений” в

соответствующие периоды детства.

Для пожилого возраста характерны как биологический (инволюция), так и

психологический кризы. Психологические кризы могут рассматриваться в этом

возрасте как личностные реакции на свое возрастное увядание, а также отстранение

от активной трудовой деятельности (так называемые “пенсионные неврозы”).

В старческом возрасте психологически наиболее трудным для человека

является ситуация одиночества. Человек может физически жить дольше всех своих

близких, друзей и знакомых (“пережить” их, утратив все свои интерперсональные

связи), что иногда называют социальным умиранием или смертью “социального

атома”. Социальный атом может умереть одновременно со своим носителем, а

может и пережить человека. В последнем случае интерперсональные связи

сохраняются и цементируются его образом в памяти общавшихся с ним людей.

Проблемы “социального умирания” характерны

не только для старческого

возраста, но и тяжелых инвалидизирующих соматических и психических

заболеваниях, когда социальное окружение “забывает” больного человека.

Реабилитация больных и инвалидов должна предусматривать не только

биологическое лечение, но и наиболее полное восстановление психологического и

социального функционирования.

Патологический аспект. В своей клинической практике Салливан придерживался

мнения, что психические расстройства могут быть поняты только в контексте социальной

среды, окружающей человека. Помимо изучения навязчивостей Салливан много

занимался и проблемами шизофрении, различая две ее разновидности. Одна из них имеет

органические причины и потому находится за пределами межличностной психиатрии.

Вторая включает

шизофренические нарушения, которые преимущественно связаны с

ситуативными факторами. Эта форма болезни, как он полагает, поддается

психотерапевтическому лечению. Она сопровождается диссоциированными реакциями с

чувством одиночества, низкой самооценкой, тревогой, неудовлетворительными

отношениями с людьми. Здесь заболевание является своеобразной стратегией

диссоциации Я–системы с погружением в свой внутренний мир, что помогает “уходить”

от общения,

снижать тревогу и “замораживать” переживания, которые угрожают

личностной безопасности.

Салливан разработал своеобразную лечебную процедуру, названную им

“психотерапевтическим интервью”. Оно содержит четыре стадии: формальное

вступление (знакомство), исследование (вопросы о разных проблемах жизни пациента,

432

пока его “мыслеобразы” не сосредоточатся на одной наиболее для него важной),

подробный опрос (попытка глубже понять эту проблему в контексте межличностных

отношений; при этом задаются вопросы, которые требуют подробных ответов) и

заключение или перерыв (заключение означает, что встречи завершены, а перерыв

предполагает продолжение бесед и пациенту дается “домашнее задание”, т.е

. предлагается

что-то сделать или вспомнить). Стадия исследования может продолжаться в общей

сложности от 7 до 15 часов, но может длится и 20 минут, если терапия состоит всего из

одного сеанса интервью. Психотерапевт в процессе интервью больше интересуется

межличностными отношениями больного, пытаясь сделать его личность более цельной,

заменяя “рассогласовывающие” мотивации на “согласовывающие”. Пациент

должен

понять, что нужно пожертвовать какой-то долей своей безопасности при общении с

людьми, так как достичь психического здоровья можно лишь через общепризнанные

межличностные отношения.

Э. ФРОММ (FROMM E.): ТЕОРИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ

Эрих Фромм (1900-1980), доктор философии и

сотрудник института психиатрии, родился в Германии, но с

1934 года жил и работал в США, поэтому его причисляют к

американским психологам. Его учение является как бы

наиболее “социализированным” учением неофрейдизма,

“культурным, или гуманистическим психоанализом”. Первая

книга “Бегство от свободы” была им опубликована в 1941

году. Творчество Фромма носит более философско-

этический, а не клинический характер. Он часто начинает

свои труды с изложения учения К. Маркса об отчуждении

результатов труда от производителя в антагонистических

классовых обществах. Однако Фромм расширительно

толкует эти положения, распространяя их на основы

отношения людей.

Его гуманистический психоанализ предполагает, что

основным источником страха, тревоги, чувства одиночества и изоляции у человека

является отрыв его от мира природной стихии. Человек, в отличие от других

представителей животного мира, лишился своей изначальной связи с природой. У

него не стало мощных инстинктов, но он овладел способностью мыслить. Эта

способность мыслить позволяет ему выжить, но одновременно толкает к попыткам

разрешить вопросы, на которые нет ответа. Эти вопросы Фромм называет

“экзистенциальными дихотомиями”, так как их природа коренится в самом

существовании.

Главной дихотомией является вопрос о жизни и смерти. Смерть человеком

упорно отрицается путем веры в жизнь после смерти. Вторая базовая дихотомия

заключается в противоречии идеального представления о полной самореализации и

невозможностью ее достичь из-за слишком короткой жизни человека. Третья

экзистенциальная дихотомия состоит в том, что человек автономен и одинок, но

одновременно понимает, что без других он обходиться не может. Фромм

утверждает, что психически здоровый человек отличается от больного тем, что

оказывается в состоянии найти ответы на те экзистенциальные вопросы, которые

отвечают его экзистенциальным потребностям.

Интерпретация личности Фроммом начинается с анализа условий

существования человека и их изменений, начиная с конца средневековья по наше

время. Он утверждает, что одиночество, изоляция и отчужденность присущи всем

людям, в том числе и нашего поколения. Отчуждение состоит в нарушении

Фромм

Эрих

(

1900-1980

)

433

естественной, гармоничной связи человека с природой и на этой основе с другим

человеком и самим собой.

Одновременно, для каждого исторического периода характерным было и

прогрессивное обретение личной свободы человека. Невиданная свобода от

жестких социальных, политических, экономических и религиозных ограничений в

современных обществах потребовали и компенсации в виде чувства безопасности и

принадлежности к социуму. Фромм полагает, что образовалось огромное

противоречие между свободой и безопасностью и именно оно становится

причиной основных трудностей в жизни современного человека. Человек пытается

преодолеть свое одиночество “бегством от свободы”.

Фромм указывает на ряд способов, или стратегий такого бегства от свободы.

Невыносимость бремени отчуждения может перерастать в чувство агрессии как к

окружению (садизм), так и к себе (мазохизм). Отчуждение также может выражаться

в конформизме, приспособленчестве к другим людям, условиям жизни. Сам по себе

стратегии бегства от свободы несут в себе функцию своеобразной психологической

защиты от тягостного чувства одиночества. Последнее часто может проявляется

компульсивно и лежит в основе внешне беспричинных самоубийств.

Вся активность человека подчинена решению базовой проблемы отчуждения

— обретению единства с миром и самим собой. Однако, как подчеркивает Фромм,

природа человека двойственна: он стремится к независимости и свободе, но

последняя способствует отчуждению. Эта дихотомия свобода–безопасность

обусловлена экзистенциальными потребностями человека — потребности в связях с

другими людьми, потребности в созидательном творчестве, потребности в корнях

(связи с семьей), потребности в своей идентичности (быть самим собой, а не

копировать других), потребности в системе взглядов для объяснения сложности

мира. Общество предоставляет возможность удовлетворения этих потребностей,

формируя у человека структуру личности — как образование с детства

устойчивых “основных ориентаций характера”.

Фромм выделил пять социальных типов характера, превалирующих в

современных обществах: рецептивный тип (убеждены, что все хорошее в жизни

находится вне их самих, они оптимистичны и идеалистичны), эксплуатирующий

тип (негативные черты — агрессивность, эгоцентризм, а позитивные —

уверенность в себе, чувство собственного достоинства), накопительский тип

(тенденция к овладению материальными благами, властью), рыночный тип

(убежден, что и личность является товаром, отношения с окружением

поверхностные), продуктивный тип (независим, честен, спокоен, ориентирован на

социально-полезную деятельность). Последний тип в теории Фромма — это

идеальное состояние человека.

Патологический аспект: расстройства личности. Среди расстройств

личности Э. Фрмм особо выделяет некрофилию, злокачественный нарциссизм и

инцестуальный симбиоз.

Некрофилия. Э. Фромм сформулировал идеи о существовании в активности

людей биофильной и некрофильной ориентации, то есть ориентации на жизнь и

ориентации на смерть (они содержательно соотносятся с описанием З. Фрейдом

инстинктов жизни и смерти). Характерологически некрофильны те люди, которые

чувствуют влечение ко всему неживому. Они охотно говорят о смерти, о болезнях,

о похоронах, при этом воодушевляются. Они холодны, подвержены закону и

порядку, живут прошлым и никогда не живут будущим. Противоположностью

является биофильная ориентация — любовь ко всему живому. Сюда включаются и

тенденции к интеграции и объединению, к росту соответственно качества и

434

структуры живого. Объединение и совместный рост, — характерные признаки

жизни, в том числе жизни чувств, мышления и всех проявлений психического в

человеке. Преобладание того или иного вида ориентировки определяет образ жизни

человека.

Злокачественный нарциссизм. В своей мягкой форме нарциссизм выражается

в повышенном внимании к собственной персоне и своему телу, что пересиливает

остальные жизненные потребности. Как и некрофильные тенденции, нарциссизм

проявляется в поведении любого индивида. Однако в злокачественном проявлении

нарциссизм приводит к тому, что индивид игнорирует все, что не имеет к нему

прямого отношения. Внимание нарцисса сосредоточено исключительно на самом

себе, причем чувствительность в отношении собственного тела ведет к ипохондрии.

Любая критика в свой адрес встречает гневное сопротивление, так как он

принимает себя как идеальную личность. Если нарцисс сознает справедливость

критики, то свой гнев направляется в глубь себя, его охватывает чувство

бесполезности, что приводит к депрессии.

Инцестуальный симбиоз. Эта третья из рассматриваемых Фроммом патологий

связана с чрезмерной зависимостью от хозяина (матери или от человека ее

заменяющего). Мужчины с таким психическим отклонением нуждаются в

женщине, которая будет заботиться о нем и создавать комфорт его существования, а

иначе они испытывают тревогу, страх и могут впасть в депрессию. Человек,

страдающий инцестуальным симбиозом, практически теряет свою

индивидуальность, причем хозяином для него может быть не только другой

человек, но и семья, клан, церковь или вся страна.

Некрофилия, нарциссизм и инцестуальный симбиоз могут комбинироваться и

создавать синдром упадка. Все признаки этого синдрома Фромм находил у Адольфа

Гитлера. Этих людей привлекает смерть, они получают удовольствие от

уничтожения других, оправдывая свои действия интересами клана, партии,

который противоположен синдрому роста, характерному для здоровой личности.

Фромм противопоставлял синдром упадка синдрому роста, состоящего из

противоположных качеств — биофилия, любовь и абсолютная свобода.

Фромм ввел собственную систему психотерапии, которую называл

гуманистический психоанализ. Целью терапии является установление

доверительного и искреннего контакта с пациентом для восстановления

утраченного им единства с миром. В результате такого отношения пациент

почувствует, что он общается с человеком, а не проходит курс лечения. Хотя здесь

имеют место процессы переноса и контрпереноса, но для Фромма особенно важно

другое — сам процесс общения друг с другом. Он часто расспрашивал пациентов об

их снах, но фрейдовскую символику снов Фромм не считал универсальной.

Некоторые сны могут носить случайный характер и зависеть от настроения, другие

обусловлены этническими и культуральными стереотипами, третьи зависят от

климата и т.д. Важнее всего в психотерапии для него проявление человеческого

отношения и искреннего интереса к жизненным проблемам пациента, который

должен рассматриваться не как носитель симптома, а как живой человек.

Э. ЭРИКСОН (ERIKSON E.H.): ТЕОРИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

Эрик Эриксон (1902–1994) родился в Германии, где какое-то время работал с

Фрейдом, а в 1933 г. эмигрировал в США. Теоретические формулировки Эриксона

касаются исключительно развития фрейдовского Ego и изложены в его основных

435

трудах: “Детство и общество” (1967), “Идентичность и

жизненный цикл” (1971), “Проблема новой идентификации”

(1974).

Эриксон относится к числу тех последователей Фрейда,

кто сумел критически переосмыслить некоторые положения

его концепции. Он разработал теорию личностного развития

на протяжении всей жизни человека — от рождения до

старости. В отличие от Фрейда, Эриксон уделял большее

внимание социальной детерминации развития. Он полагает,

что наряду с выделенными Фрейдом фазами

психосексуального развития, в ходе которого меняется

направленность влечения от аутоэротизма к внешнему

объекту, существуют и психологические стадии развития

“Я”, в ходе которых индивид устанавливает основные жизненные ориентиры по

отношению к себе и своей социальной среде. Эриксон выделил ставшие широко

известными восемь

стадий развития личности. На каждой из них существуют свои

определенные параметры, которые могут принимать положительные или

отрицательные значения. Механизмом смены стадий является конфликт, кризис

идентичности личности.

Понятие “психосоциальная идентичность” у Эриксона выступает в качестве

центрального интегративного начала личности. Групповая, социальная

идентичность начинает формироваться очень рано — ребенок с первых дней жизни

ориентирован

на включение в определенную социальную группу и постепенно

начинает воспринимать и понимать мир так, как и большинство его окружения. Но

постепенно у него формируется и индивидуальная идентичность — чувство

устойчивости и непрерывности своего “Я”, несмотря на то, что в нем идут и многие

процессы непрерывного изменения и развития. Таким образом, индивидуальная

идентичность означает сознание тождественности самому себе, непрерывности во

времени собственной личности и связанное с этим ощущение, что другие также

признают это. Если идентичность — это состояние, то идентификация — это

процесс его формирования. Идентификация всегда связана с другими людьми,

которые в течение определенного времени могут служить “образцами”.

В индивидуальной идентичности можно различить личностную

идентичность

и Я–идентичность. Последняя (“его–идентичность”) означает более узкую,

глубинную область, ответственную за постоянство личности. Значение этого

конструкта яснее всего проявляется в психопатологии, когда Я–идентичность

утрачивается, меняется, “расщепляется” или человек вынужден бороться за ее

сохранение.

Идентификационное поведение и идентичность развиваются непрерывно в

течение всей жизни, начиная с раннего

детства. При этом важнейшее влияние

оказывают родители и другие референтные личности. Согласно Эриксону, каждый

человек в ходе развития своей идентичности переживает несколько критических

фаз. Критическая фаза — не патологическое состояние, а своеобразное состояние

нестабильности с мобилизацией созидательных сил. Человек задает себе вопросы:

“Каков я? Каким мне хотелось бы стать? За кого меня принимают?”. Каждая стадия

характеризуется задачами этого возраста, а задачи выдвигаются обществом.

Решение всех этих вопросов определяется уровнем развития человека и духовной

атмосферой общества, в котором человек живет.

Эриксон

Эрик

(1902–1994)

436

Стремление к собственной идентичности и к ее сохранению Эриксон выводит

из психоаналитических посылок, стадии личностного развития у него

соответствуют в общих чертах фазам психосексуального развития.

Раннее младенчество (до 1 года): главную роль в жизни играет мать (кормит,

ухаживает, ласкает) в результате у ребенка формируется “базовое доверие к миру”.

Динамика развития доверия зависит от матери. Если мать тревожна и невротична, а

ребенку уделяют мало внимания (например, ребенок в доме сирот), то формируется

базовое недоверие к миру, устойчивый пессимизм. Эмоциональная депривация

приводит и к резкому замедлению психического развития.

Позднее младенчество (1–3 года): связано с формированием автономии и

независимости, ребенок начинает ходить, контролировать сфинктеры, приучается к

опрятности. Социальное неодобрение открывает глаза ребенка внутрь, он чувствует

возможность наказания, формируется стыд. В конце стадии должно быть

равновесие автономии и стыда.

Раннее детство (3–6 лет): возникает убеждение у ребенка, что он уже

личность. В игре формируется инициативность и предприимчивость. Если родители

сильно подавляют ребенка, то это замедляет формирование инициативности,

способствует закреплению

пассивности, неуверенности, чувству вины.

Среднее детство (6–12 лет): возможности развития в рамках семьи

исчерпаны, ребенок овладевает знаниями и новыми навыками в школе. Он спокоен

и верит в свои силы, но школьные неудачи приводят к появлению или закреплению

чувства своей неполноценности, отчаяния, потери интереса к учебе. Если родители

лишь ругают и наказывают

за плохую учебу, чувство неполноценности может

закрепиться на всю жизнь.

Отрочество и юность (12–20 лет): формируется окончательно “его–

идентичность”. Бурный рост и половое созревание создают озабоченность тем, как

он выглядит перед другими. Возникает необходимость профессионального

самоопределения. Если на ранних стадиях у ребенка сформировалась автономия,

инициатива, доверие к миру, уверенность в своих силах, то подросток легко

находит свое “Я”, признание окружающих. В противном случае происходит

диффузия идентичности, он не может найти свое “Я”, не осознает целей и желаний,

регрессирует к инфантильным, иждивенческим реакциям, появляется смутное, но

устойчивое чувство тревоги и одиночества. Появляется страх общения, особенно с

противоположным полом.

Ранняя взрослость (20–25 лет): актуален поиск спутника жизни, укрепление

связей со своей социальной группой. Человек не боится обезличивания, появляется

чувство близости, сотрудничества, интимности с определенными окружающими

людьми. Однако, если диффузия идентичности переходит и на этот возраст —

человек замыкается, закрепляется изоляция и одиночество.

Средняя взрослость (25–65 года): дальнейшее развитие идентичности, так как

продолжается воздействие со стороны других людей, особенно детей. Они

подтверждают, что ты им нужен. Есть любимый труд, есть на кого излить свое “Я”.

В противном случае — опустошенность, застой и косность, психологический и

физиологический регресс.

Поздняя взрослость (65 лет и более): создание завершенной формы его–

идентичности на основе всего пути развития личности, переосмысления всей

жизни. Человек должен понять, что жизнь — это неповторимая судьба и ее надо

“принять” таковой как она есть. Если “принятия себя и жизни” не произошло, то

человек чувствует разочарование, теряет вкус к жизни, чувствует, что жизнь

прошла неверно, зря.

437

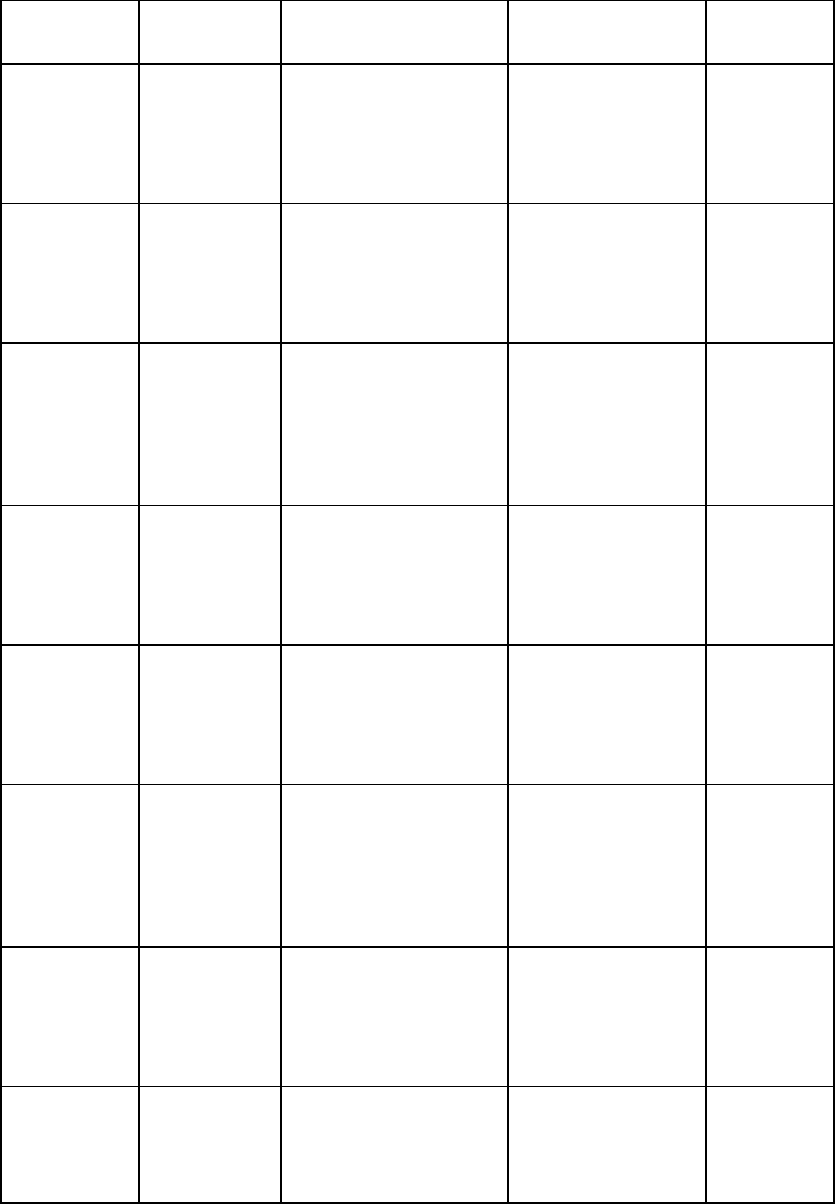

Стадии развития личности по Э. Эриксону

Стадия

Развития

Психосо-

циальные

кризисы

Нормальная линия

Развития

Аномальная линия

развития

Референтное

окружение

Раннее

младен-

чество: до 1

года

(“орально—

сенсорная”)

Базальное

доверие или

базальное

недоверие.

Любовь, доверие к

родителям и общение с

ними

Недоверие к людям

— результат

плохого обращения,

эмоциональной

депривации

Мать

Позднее

Младен-

чество: до 3

лет

(“мышечно-

анальная”)

Автономия

или стыд и

сомнение

Уверенность в себе,

самостоятельность

Сомнения, стыдли-

вость. Желание

скрыть недостатки

речи, ходьбы и т.п.

Родители

Раннее

Детство:

до 6 лет

(“локомо-

торно–

гениальная”)

Инициатив-

ность или

чувство вины

Любознательность,

подражание взрослым,

включение в роле—

половое поведение.

Пассивность в

общении,

инфантильная

зависть к другим де-

тям. Нет роле—

полового

поведения.

Семья

Среднее

Детство, или

возраст игры:

до 12 лет

(“латентная”)

Осмысленная

работа, тру-

долюбие или

чувство

неполноцен-

ности

Трудолюбие,

стремление к успехам,

развитие умений и

навыков,

ориентированность на

задачу.

Слабость развития

трудовых навыков,

робость, комплексы,

избегание сложных

заданий и соревно-

вания

Двор,

школа

Отрочество и

юность:

до 20 лет

Эго—

идентичность

или ее

диффузия,

ролевое

смешение.

Жизненное само-

определение, ми-

ровоззрение. Учение,

планы на будущее.

Четкая половая

поляризация.

Путаница ролей,

выраженное

желание

разобраться в себе в

ущерб внешней ак-

тивности.

Лидеры как

образцы,

“свои” и по-

сторонние

группы

Ранняя

Зрелость:

до 25 лет

(“гениталь-

ная”)

Интимность

и солидар-

ность или

изоляция

Контактность. Любовь

и работа. Рождение и

воспитание детей.

Трудности

характера,

поведенческая не-

предсказуемость,

Непризнание Окру-

жающими.

Психопатология.

Друзья. Со-

служивцы.

Соперники.

Сексуальны

е партнеры.

Средняя

Зрелость:

до 64 лет

Продук-

тивность или

застой,

инертность и

самоуни-

чижение.

Творчество, удов-

летворенность,

воспитание нового

поколения.

Застой,

эгоцентризм.

Непродуктивность в

работе. Ранняя

инвалидность.

Работа.

Семья.

Поздняя

Зрелость:

65 лет и

более

Цельность,

эго—инте-

грация или

отчаяние

Полнота жизни,

мудрость, ощущение

полезности прожитого,

смирение с неизбежной

смертью.

Отчаяние, желание

прожить жизнь за-

ново, потеря веры в

себя, страх смерти.

“Человечес-

тво”, “люди

моего

типа”.

438

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ

Психоаналитическая теория Фрейда представляет собой пример

психодинамического подхода к изучению поведения человека. При таком подходе

предполагается рассмотрение психической жизни человека с точки зрения

взаимодействия, борьбы и конфликтов, т.е. движения, “динамики” различных

составляющих психики или личности. По мнению Фрейда именно неосознаваемые

психологические конфликты полностью контролируют поведение человека.

В теории Фрейда личность включает в себя три структурных компонента: Id,

Ego и Superego. Id представляет собой инстинктивное, мотивообразующее ядро

личности, которое стремиться к немедленной разрядке напряжения без учета

социальных норм, правил и запретов. Ego представляет собой сознательно–

рациональную часть личности и действует, выполняя требования Id, в соответствии

с рамками социальных ограничений. Superego, которое формируется последним в

личностном развитии, представляет собой

моральные аспекты личности — совесть

и “Я–идеал”.

С точки зрения психоаналитической теории развития, ребенок при взрослении

проходит ряд психосексуальных стадий: оральную, анальную, фаллическую и

генитальную. Латентный период не является стадией психосексуального развития.

Неразрешенные психологические конфликты детства приводят к сексуальной

травме в виде фиксации и образования определенных типов характера, также

обозначаемых

в терминах выделенных стадий.

Большое значение в концепции Фрейда уделяется тревоге, которая может

исходить из внешнего мира (реалистическая, объективная), от инстинктивных

импульсов Id (невротическая) и от воздействий Superego (моральная). Тревога

предупреждает об опасности Ego, которое использует для ее снижения ряд

защитных механизмов: вытеснение, проекцию, рационализацию и другие.

Защитные механизмы действуют неосознанно и искажают восприятие реальности

индивидуумом.

Симптомы невроза трактуются Фрейдом как проявление невротического

(сексуального) конфликта, понимаемого как борьба между бессознательными

побуждениями со стороны Id и защитой со стороны Ego. Возникновение симптома

болезни обусловлено символизацией. Однако даже такая разрядка побуждения в

виде символизации заставляет Ego чувствовать себя виноватым (действие

Superego).

Психоаналитическая терапия использует ряд методик: метод свободных

ассоциаций,

интерпретация сопротивления и анализ переноса. Все они направлены

на познание бессознательного, что обеспечивает более глубокое понимание

пациентом своей личности и своих проблем. Эти новые знания затем пациент и

использует в повседневной жизни для выработки адаптивного поведения

(эмоциональное переучивание).

Дальнейшее развитие психоанализа Фрейда чаще обозначают как

неофрейдизм. Ориентация на социокультуральные факторы

взамен биологических

определила облик неофрейдизма. Однако далеко не все последователи

психоанализа стремились подвергнуть кардинальной ревизии фрейдовскую систему

в целом, хотя и среди них можно выделить три влиятельных направления: Эго-

психология, теория объектных отношений и Я-психология.

Одновременно, другие представители психоанализа (Юнг, Адлер, Хорни), по-

разному понимая содержание бессознательного, пересматривали базовую теорию

психоанализа в совершенно разных направлениях. В литературе их часто называют

439

“отступниками”, так как сам Фрейд весьма болезненно реагировал на появление

теорий, которые расходились с исходным вариантом его системы. Соотносили себя

с психоанализом и ряд психологов (Салливан, Фромм, Эриксон), которые

разработали свои системы уже после смерти его основателя — Фрейда.

Индивидуальная психология Адлера описывает личность как целостное

образование с динамическим стремлением к преодолению чувства

неполноценности. Адлер минимизировал роль сексуальных сил в формировании

личности и сконцентрировал внимание на понятии социального интереса, понимая

его как врожденный потенциал, нацеленный на кооперацию с другими людьми для

обеспечения личных и общественных целей. Корень неадаптивных и невротических

стилей жизни — неумение сотрудничать и, в результате, ощущение неудавшейся

жизни и собственной несостоятельности. Невротик постоянно ищет личной власти

и личного престижа, ищет предлог для оправдания своего ухода от реалий жизни и,

следовательно, никогда не развивает в себе социальный интерес.

Аналитическая психология Юнга выдвигает два уровня бессознательного —

личное и коллективное. Последнее представляет собой аккумулированный опыт

прошлых поколений в виде архетипов. При психической травме возникают неврозы

мистического типа из-за нарушения динамического равновесия между сознанием и

бессознательным с оживлением архаических архетипов коллективного

бессознательного. Юнговское понятие экстра–интроверсии в наши дни также

широко известны. Идея Юнга о словесно–ассоциативном эксперименте вышла за

пределы своего первоначального предназначения, став широко применяемой

психологической методикой в рамках различных теоретических психологических

ориентациях.

Теория базальной тревоги Хорни опровергает главный постулат Фрейда о

зависимости личности от биологических факторов, показывая роль социальных

факторов в личностном развитии. Она описывает развитие личности в терминах

социальных сил, уделяя врожденным факторам весьма незначительное влияние. По

ее версии психоанализа невроз представляет собой набор защитных реакций на

базальную тревогу. Хорни также привлекла внимание к проблемам женской

психологии, став основательницей феминистского направления в психологии.

Интерперсональная психология Салливана акцентирует внимание на

необходимость учета интерперсональных отношений в личностном развитии. На

этой основе Салливан строит периодизацию возрастного развития, которая не

утратила своего значения и в современности. Его разработки в плане понимания

глубоких психических нарушений и их психотерапии служат основой разработки

реабилитационных программ при различных психических заболеваниях и в

настоящее время.

Теория отчуждения Фромма служит типичным примером “гуманистического

психоанализа”, рассматривающего человека с культурно–исторической точки

зрения, а не со стороны его инстинктов. Фромм полагает, что в процессе эволюции

люди утратили свое единство с природой и друг с другом. Развившееся мышление

способствовало осознанию этой “свободы” от природы и окружения как

отчуждение, что порождает глобальное чувство тревоги и одиночества в мире.

Чтобы избавиться от этих чувств, человек вновь стремиться снова соединится с

природой и себе подобными, реализовав при этом свои экзистенциальные

потребности без помрачения рассудка. Ключевым свойством здорового человека

является биофилия, т.е. любовь к жизни. Некрофилия противоположна биофилии, а

в сочетании с нарциссизмом и инцестуальным симбиозом составляет основу

синдрома упадка.

440

Теория идентичности Эриксона описывает модель цикла человеческой жизни

от рождения до старости как состоящую из восьми стадий. Эриксон полагает, что

наряду с фазами психосексуального развития, существуют и психологические

стадии развития “Я”, в ходе которых человек обретает самого себя, осознает свою

Эго–идентичность. Каждая стадия может иметь положительный и отрицательный

полюс, но обе эти крайности не являются желательными для личности, так как для

нормального развития требуется сбалансированная пропорция. Каждая стадия

характеризуется особым психологическим кризисом развития и задачей развития.

Эта задача должна быть выполнена, а кризис успешно разрешен для освоения

последующей стадии.

Вопросы для самопроверки

1. Какие этапы можно выделить в эволюции взглядов Фрейда при создании им

психоанализа как учения о личности и ее развитии?

2. Как описывается структура личности в теории Фрейда?

3. Какую роль при патологических состояниях играют катексис, конверсия и

диссоциация?

4. Как дать определение защитным психологическим механизмам и

как они

классифицируются?

5. Каким образом описывается развитие личности в психоанализе?

6. Как определяется содержание невротического конфликта при неврозах в

психоанализе?

7. Для каких целей в психоанализе используется метод свободных ассоциаций?

8. Какие три направления психоанализа развивали верные последователи Фрейда?

9. В чем заключаются юнговская концепция бессознательного, и какие основные

архетипы

выделил Юнг?

10. В чем заключается суть разногласий между позициями Адлера и Фрейда?

11. Какую роль в теории Хорни имеет понятие базальной тревожности и

идеализированного образа Я?

12. Как рассматривается личностное развитие в интерперсональной теории

Салливана?

13. Что собой представляет “синдром упадка” в теории отчуждения Фромма?

14. Как рассматривается личностное

развитие в теории идентичности Эриксона?