Шинкарев А.А. и др. Органические компоненты глино-металло-органического комплекса почв лесостепи (теоретические и экспериментальные аспекты изучения)

Подождите немного. Документ загружается.

180

ся постоянными по отношению к определенной группе преобразований

самой системы. Попытки подойти с количественной точки зрения к тако-

му качественному понятию, как избыточность чаще всего ведут к исполь-

зованию (в интерпретации, выходящей за рамки чисто информационных

представлений) известной формулы Шеннона (Шеннон, 1963):

R = 1 - H/H

max

, (3.15)

где R - избыточность; H

max

- энтропийная мера максимальной неоп-

ределенности при данном пространстве возможностей; H – энтропия, ха-

рактеризующая меру реальной неопределенности. Здесь важно подчерк-

нуть, что в классической теории информации Шеннона не рассматривает-

ся ни проблема порождения множества возможных сообщений, ни про-

блема полезности, ценности переданной информации. Но именно эти ас-

пекты становятся особенно важными

при обсуждении перспектив реше-

ния задачи компонентного органического анализа ГВ, причем первый ас-

пект уже обсужден детально в главе 1.

Обязательным условием устойчивого функционирования гетеро-

трофного комплекса почвенной биоты является открытие инвариантных

соотношений и организация поиска «решений», отвечающих структурной

организации органического субстрата, то есть извлечение и использование

биотой его избыточности на

метаболическом уровне обмена веществом и

энергией. Конечным результатом такого «познания» гетеротрофными

микроорганизмами внешней среды путем отбора инвариантов будет мета-

стабильная рандомизованная совокупность высокомолекулярных химиче-

ских индивидуальностей (Шинкарев, Гневашев, 2001), которая в инфор-

мационном плане представляет собой множество сообщений, относитель-

ная энтропийная функция (H/H

max

) которых имеет явную тенденцию стре-

миться к 1. Эффективное кодирование возможно только при условии из-

быточности сообщений. Это кодирование, исключая избыточность и

«сжимая» тем самым соответствующую информацию, позволяет обраба-

тывать большие ее массивы. Коэффициент эффективности кодирования

определяют коэффициентом «сжатия» соответствующей информации, то

есть отношением средней длины сообщения при условии кодирования

(

при использовании избыточности) к длине сообщения при отсутствии

данных об избыточности. Таким образом, коэффициент «сжатия» опреде-

ляется отношением энтропий H/H

max

, поскольку первая длина пропорцио-

нальна H, а вторая - H

max

. Положим, что ценой огромных усилий исходное

пространство возможностей уже детерминировано в рамках компонентно-

го органического анализа (как информация о конституции, конформации и

конфигурации каждой химической индивидуальности). Мы, конечно, не

можем утверждать, что в этой информации вовсе нет инвариантов. Однако

181

то, что мы знаем сейчас о генезисе совокупности макромолекулярных хи-

мических индивидуальностей (проблема «на входе») похоже, не позволя-

ет, сколько ни будь определиться с перспективами «прагматического» ис-

пользования информации (проблема «на выходе»).

В заключении можно было бы ограничиться указанием на очевид-

ную непродуктивность абсолютизации аналитического подхода в виду яв-

ной несообразности

между целью и средствами, которыми эта цель может

быть достигнута. Однако здесь может быть сделано еще одно несколько

более неожиданное заключение. Дело в том, что все изложенное выше до-

пускает перевод на язык термодинамики, поскольку, используемая фор-

мула (3.15), имеет не только информационный, но и термодинамический

смысл (Хакен, 1985). В данном

случае речь идет о пока не изученных тер-

модинамических аспектах функционирования такой системы как глино-

металло-органический комплекс почвы.

Понятно, что для адекватного описания этой системы необходимо

было бы перейти от простейших физико-механических моделей к допол-

нительным переменным и моделям, описывающим так называемые слож-

ные системы. Допустим, что задача развития

термодинамики глино-

металло-органического комплекса почв уже возникла. Тогда представля-

ется вполне достоверным, что выбор адекватного инструментария для

конструирования термодинамики будет обусловлен возможностью прояв-

ления такого эффекта сложности (не имеющего места в традиционных

моделях с определенным компонентным составом), который, не вдаваясь

в детальный анализ, можно охарактеризовать как бесконечную поливари-

антность

состава системы.

182

Глава 4

Исследование сродства органических компонентов

к глино-органической матрице почв лесостепи

Будем исходить из того, что изложенные в разделе 1.2 соображения

относительно использования системного подхода для исследования ГВ в

состоянии обеспечить качественное понимание сути дела, позволяющее

обобщать экспериментальные данные, формулировать гипотезы и плани-

ровать новые эксперименты и, следовательно, стать методологической ос-

новой исследования глино-металло-органического комплекса почв. Тогда

принимается, что высокогетерогенное

и поливариантное содержимое

«черного ящика» самоорганизовано, а изучение механизмов его функцио-

нирования в принципе сводится к отслеживанию изменений внутренних

связей объекта как ответов на внешние воздействия функциональных сис-

тем живых организмов в континууме факторов внешней среды.

Для практического применения предлагаемого подхода полезен ин-

тегральный эмпирический критерий, который, имея вполне определенный

физический смысл, позволял бы характеризовать кинетическую устойчи-

вость взаимосвязанной совокупности компонентов глино-металло-

органического комплекса по отношению к диспергирующему воздейст-

вию внешних физико-химических факторов. Применительно к органиче-

ской составляющей в разделе 2.4.2 было показано, что особенности про-

странственной организации макромолекул в структурах глино-металло-

органического комплекса оказывают влияние на результаты

фракциони-

рования тем большее, чем быстрее происходит разворачивание градиента

концентраций. Поэтому фракционное растворение методом элюирования

из колонки в варианте с непрерывно изменяющимся градиентом концен-

траций высаливающего агента может быть использовано для сравнения

почв по общим картинам пространственных затруднений на пути органи-

ческих компонентов глино-металло-органического комплекса в раствор.

183

4.1 Особенности интерпретации результатов фракционного

растворения при быстро разворачивающемся градиенте

концентраций

4.1.1 Понятийно-терминологический аппарат

Понятийно-терминологический аппарат занимает одно из важней-

ших мест в любой науке, поскольку понятия, фиксированные в терминах,

выступают как инструмент научного исследования. В научной практике

«термином» называется точное обозначение строго определенного поня-

тия (Кондаков, 1976), однако когда дело касается множества органических

компонентов неизвестной химической природы трудно снять полисемию

даже на

уровне базовых понятий. Понятийные объемы терминов, приме-

няемых в химии гумуса, перманентно пересматриваются, предлагаются

новые термины (Тюрин, 1937; Орлов, 1975; 1990; Александрова, 1980;

Дергачева, 1989), причем разработка универсальной терминологии и но-

менклатуры иногда рассматривается даже как «…один из самых сложных

вопросов науки о гумусе» (Дергачева, 1989, с. 11).

При использовании короткой развертки градиента концентраций,

уже

из соображений большей строгости интерпретации результатов, неце-

лесообразно употребление терминов, характеризующих молекулярную и

химическую неоднородность ГВ. Действительно, при наличии сильных

пространственных затруднений, обусловленных взаимодействиями мак-

ромолекул между собой и с минеральными поверхностями, и быстрой

смене концентрации растворителя, будет происходить переход в раствор

уже не только отдельных компонентов, но и их ассоциатов

. При этом ре-

зультирующие кривые будут отражать не столько состав этих компонен-

тов в виде закономерного непрерывного ряда распределений по молеку-

лярным массам и химической неоднородности, сколько просто характери-

зовать их сродство к исходной органо-минеральной матрице. Это будет

уже не столько характеристика частей целого, сколько характеристика

взаимоотношений между частями

целого, отношения их взаимосвязанной

совокупности к воздействию растворителя, растворяющая способность

которого преднамеренно увеличивается слишком быстро, чтобы было

уместно вообще упоминать о фазовых равновесиях.

Используемые выше словосочетания «более (менее) гидрофильные»,

«более (менее) гидрофобные», «более (менее) высокомолекулярные»,

«близкие к ФК (ГК)» и др. являются, конечно, весьма расплывчатыми.

Однако, когда речь шла о

собственно разделении (фракционировании) со-

вокупности макромолекул, их использование было целесообразным, по-

скольку через характеристику особенностей свойств и состава они указы-

184

вали на особенности химической природы разделяемых компонентов. При

интерпретации результатов фракционного растворения в сильно неравно-

весных условиях необходима уже другая терминология, характеризующая

не химическую природу компонентов, а прочность связей макромолекул

друг с другом в органо-минеральной матрице.

Выражения «лабильные» и «инертные» (лат. labilis - нестойкий, не-

устойчивый; лат. inertis - бездеятельный, безынициативный, пассивный,

вялый (

Локшина, 1988)) не отражают сути характеристики, а иногда ис-

пользуемая пара определений «рыхлосвязанные» и «прочносвязанные»

(Яковченко, 1982) семантически не вполне точна («рыхлый» и «прочный»

– не слишком удачные антонимы). К тому же по отношению к раствори-

мой части органических компонентов имеет смысл использование только

сравнительных степеней антонимов. К примеру, едва ли оправданно

ис-

пользовать выражение «прочносвязанные ГВ» если они все же растворя-

ются, точно так же, как некорректно было бы использовать выражение

«гидрофобные ГВ», характеризуя компоненты растворимые в разбавлен-

ном водном растворе щелочи. Вполне адекватно отражающими общий

смысл характеристики будут сравнительные степени от «ассоциированно-

сти» (лат. associare – соединять) органических компонентов, в соответст-

вии

с широким смыслом, который вкладывается химиками в понятие «ас-

социация» - объединение компонентов не вызывающее изменения их хи-

мической природы. Поэтому обозначим ту часть объединенной совокуп-

ности макромолекул, которая способна покинуть органо-минеральную

матрицу при высоких концентрациях высаливающего агента в щелочном

растворе как «менее ассоциированную», а ту ее часть, которая способна

перейти в раствор ближе к концу анализа - как «более ассоциированную».

Выражение «фракционный состав» также не сообразуется со смыс-

лом информации, которую собираются получить, проводя эксперименты

при быстрой развертке градиента концентраций. Рассуждения с аналити-

ческих позиций предполагают абстрагирование от вклада кинетического

фактора в результаты разделения. Поэтому выражение «фракционный со-

став» употребляется адекватно

смыслу для обозначения результата разде-

ления смеси на части, по свойствам, которые присущи им самим. Рассуж-

дения с позиций целостного подхода, напротив, предполагают абстраги-

рование от факта влияния на результаты фракционного растворения хи-

мической неоднородности и полидисперсности органических компонен-

тов и акцентирование внимания на сильной неравновесности процесса в

целом. Экспериментальная

кривая в этом случае «должна» отражать ход

развития явления разрушения (разборки) целого на более простые объе-

динения частей и отдельные части под влиянием усиливающегося воздей-

ствия внешнего диспергирующего фактора, разворачивание которого во

времени происходит в строго фиксированных условиях.

185

Выражение «кинетика процесса» имеет в физико-химии слишком

строгий смысл, чтобы применять его для столь сложного и неоднозначно-

го явления. Процессы массопереноса в колонках обычно называются ди-

намическими (Самсонов, Меленевский, 1986; Когановский с соавт., 1990)

и адекватнее обозначит результат теста более общее выражение «динами-

ка растворения».

4.1.2 Сравнительный графический анализ результатов

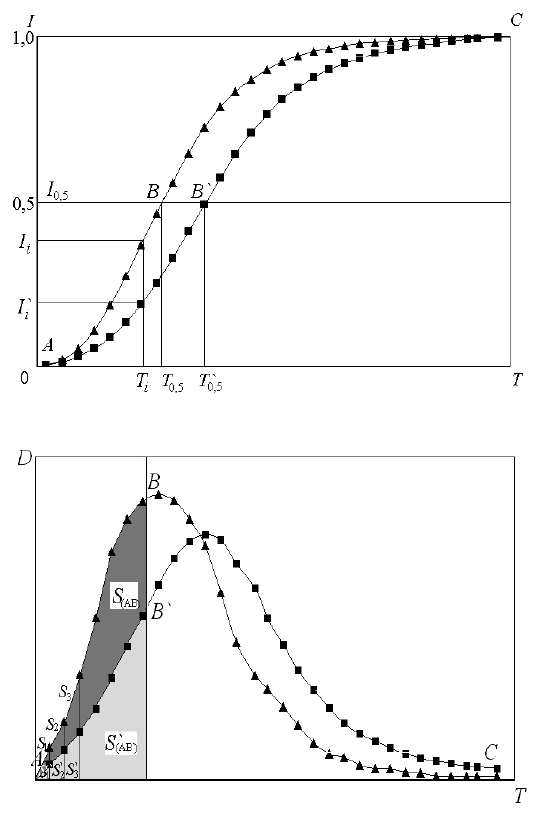

Рассмотрим некоторые варианты сравнения нормированных кривых

динамики растворения для случая, когда параметры U (или U

вх

и U

вых

), V

0

и C

0

(2.1, 2.2) фиксированы во всех анализах одинаково.

Если результаты пред-

ставлены в виде зависимости

кумулятивной доли оптиче-

ской плотности компонентов

(I) от времени (T), то наиболее

простым подходом будет

сравнение интегральных кри-

вых по промежутку времени

от начала анализа до момента

(T

0,5

), когда доля экстрагиро-

ванных органических компо-

нентов в растворе достигает

0,5 от той, которая отмечается

в конце анализа. Для этого из

точек B и B′, соответствующих

50% растворению компонен-

тов на сравниваемых кривых,

опускают перпендикуляры к

точкам T

0,5

и T′

0,5

на оси абс-

цисс (рис. 4.1, сверху). При

необходимости графический

анализ может быть дополнен

сравнением кривых для точек,

соответствующих промежу-

точным значениям полноты

экстракции компонентов (на-

пример, T

0,25

и T

0,75

). Различия

в динамике протекания про-

Рис. 4.1. Сравнение интегральных (сверху) и

дифференциальных (снизу) кривых динамики

фракционного растворения (объяснения в тексте)

186

цесса можно оценить в любой момент времени (T

i

) путем сравнения кри-

вых относительно одной из них через отношения кумулятивных долей (I

i

/I′

i

). Универсальной образцовой кривой, относительно которой можно бы-

ло бы сравнивать любые экспериментальные кривые, в данной ситуации

пока не существует, поэтому допустим, что, исходя из удобств интерпре-

тации результатов, в качестве эталонной может приниматься любая из

сравниваемых кривых. Это может быть как кривая, полученная в экспе-

рименте с объектом, имеющим промежуточные

характеристики динамики

растворения органических компонентов, так и кривая с экстремальными

параметрами.

При другом способе графического построения в качестве ординаты

используется функция, определяемая как доля оптической плотности ком-

понентов (D) приходящаяся на единицу времени (T). Вся площадь, огра-

ниченная кривой и осью абсцисс, равна единице (или 100%) (рис. 4.1, сни-

зу). Связь между

интегральной и дифференциальной функциями описыва-

ется очевидными соотношениями:

dI(T)/dT = D(T), (4.1)

T

I(T) = ∫ D(T)dT. (4.2)

0

Обычно сравнение дифференциальных кривых проводится на основе

расчета площадей фигур между осью абсцисс и заданным участком кри-

вой. В самом простом варианте сравнения точка, выбранная в качестве ха-

рактеристической, помечает на кривой такое состояние процесса, когда в

раствор переходит половина от общего количества растворенных органи-

ческих компонентов. Необходимо вычислить площади

между осью абс-

цисс и выделенными участками АВ и ВС для двух равных интервалов (по

50% от общего выхода) кривой, взятой в качестве эталона сравнения, и

относить к этим показателям площади той же ширины у сравниваемых

кривых. Первый интервал условно отвечает области кривой с преоблада-

нием менее ассоциированных с матрицей компонентов

и может быть обо-

значен как «ГВ

МА

». Аналогично второй интервал с преобладанием более

ассоциированных компонентов можно обозначить как «ГВ

БА

».

В зависимости от специфики задачи число интервалов интегрирова-

ния можно увеличить, например, до четырех (по 25% от общего выхода),

обозначив их как «ГВ

МА

», «ГВ

МА

>ГВ

БА

», «ГВ

МА

<ГВ

БА

» и «ГВ

БА

», соответ-

ственно. Разумным пределом, ограничивающим число интервалов интег-

рирования, будет, очевидно, число измерений оптической плотности, ко-

торое будет определяться настройкой коллектора фракций. Тогда сравне-

ние кривых может проводиться либо посредством расчета отношений

187

S′

1

/S

1

, S′

2

/S

2

… S′

i

/S

i

(фактически - D′

1

/D

1

, D′

2

/D

2

… D′

i

/D

i

), либо путем вы-

читания разностей S′

1

- S

1

, S′

2

- S

2

… S′

I

- S

i

(или D′

1

- D

1

, D′

2

- D

2

… D′

i

- D

i

).

4.2 Исследование динамики фракционного растворения

органических компонентов в гумусовых горизонтах почв

лесостепи

4.2.1 Изменение по гумусовому профилю

При проведении экспериментов навеску протонированной почвы

(0,1-0,3 г) перемешивали с 1,5 см

3

кварцевого стекла с размером зерен 0,3-

0,5 мм и помещали в колонку

∅0,8×12 см, на 1/3 заполненную кварцевым

стеклом. Колонку фиксировали в перевернутом состоянии. Элюирование

проводили снизу-вверх при непрерывном увеличении растворяющей спо-

собности элюирующего раствора. Экспоненциальный градиент концен-

траций высаливающего агента создавали путем добавления растворителя

(0,2 моль/л LiOH) в смеситель, заполненный дозированным количеством

осадителя

(8 моль/л LiCl в 0,2 моль/л LiOH), со скоростью (0,424 мл/мин),

близкой к той, с какой жидкость подавалась из смесителя в колонку (0,426

мл/мин). Колонку термостатировали при 40

о

С, отбор элюатов проводили

на коллекторе фракций с интервалом 5 мин, выход оценивали по оптиче-

ской плотности элюатов (при λ = 450 нм и l = 1 см).

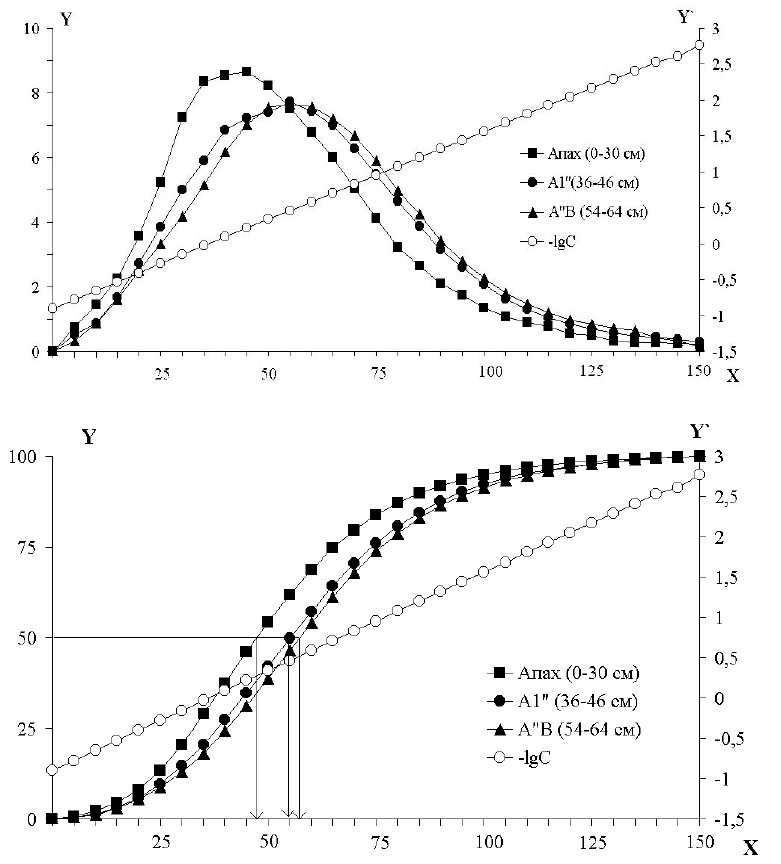

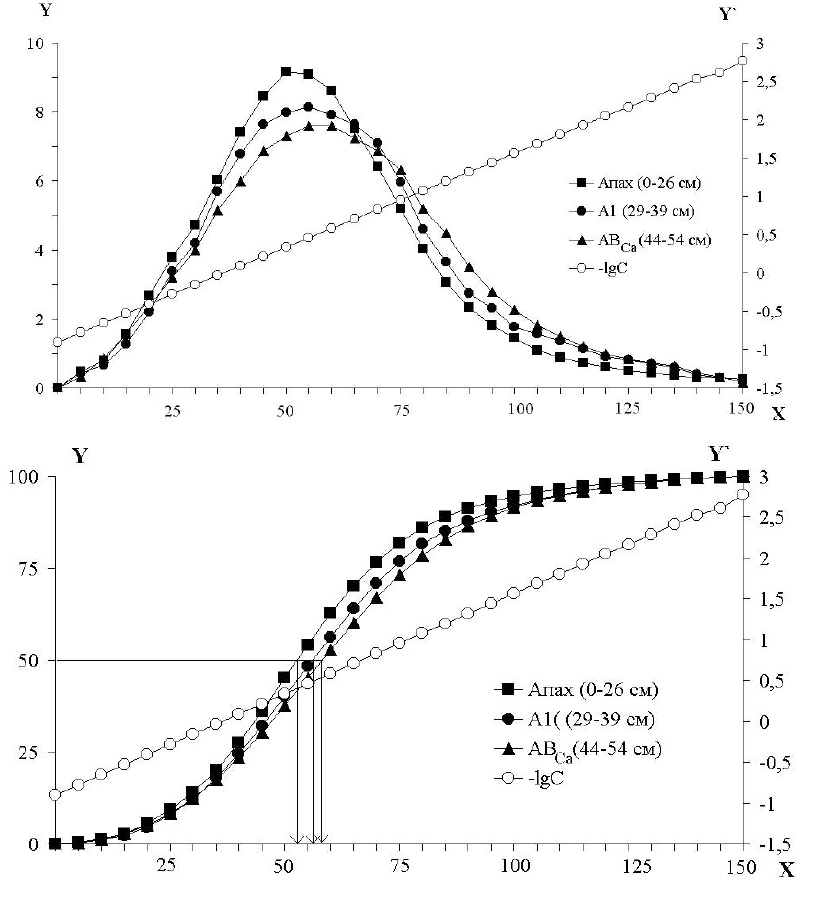

На рис. 4.2 и 4.3 приведены дифференциальные и интегральные кри-

вые фракционного растворения органических компонентов обычно на-

блюдаемые в гумусовых профилях обрабатываемых черноземов. Различия

между пахотным слоем и нижележащими гумусовыми

горизонтами чаще

всего надежно фиксируются, и процесс растворения в образцах из верхней

части гумусового профиля протекает заметно быстрее. При этом сравне-

ние кривых для средней и нижней частей гумусового профиля в каждом

конкретном случае обычно не выявляет существенных различий. Для це-

линных или залежных почв обнаруживается та же закономерность, но

различия в динамике процесса растворения органических компонентов

между верхней частью гор. А1 и гор. АВ особенно контрастны (рис. 4.4).

Закономерность хорошо иллюстрируется сравнением совокупности

нормированных дифференциальных кривых относительно такой кривой,

которая характеризует экстремально быструю динамику фракционного

растворения (рис. 4.5А).

На графиках, полученных путем вычитания значений эксперимен-

тальных точек на этой кривой из

соответствующих точек на сравниваемых

кривых, эталон соответствует нулевым значениям по оси ординат, а уча-

стки сравниваемых кривых в области отрицательных или положительных

188

значений характеризуют различия по выраженности (размаху отклонений)

и, отчасти, по времени (пересечение с осью абсцисс). Различия между

верхней (рис. 4.5А) и нижней (рис. 4.5Б) частями гумусовых профилей

черноземных почв вполне отчетливы.

Рис. 4.2. Дифференциальные и интегральные кривые фракционного растворения

органических компонентов в экспериментах с образцами из гумусового профиля

оподзоленного среднемощного среднегумусного тяжелосуглинистого чернозема

(РТ, Тетюшский р-н) при использовании непрерывного градиента с изменением концен-

трации LiCl в 0,2 моль/л LiOH от 8 до 1,7

.

10

-3

моль/л за 150 мин:

OX – время, мин; OY – выход органических компонентов, %; OY`- -lg C (C - концентрация

LiCl в элюирующем растворе, моль/л);

189

Рис. 4.3. Дифференциальные и интегральные кривые фракционного растворения

органических компонентов в экспериментах с образцами из гумусового профиля

типичного среднемощного среднегумусного тяжелосуглинистого чернозема

(РТ, Октябрьский р-н) при использовании непрерывного градиента с изменением

концентрации LiCl в 0,2 моль/л LiOH от 8 до 1,7

.

10

-3

моль/л за 150 мин:

OX – время, мин; OY - выход органических компонентов, %; OY′ - -lg C (C - концентрация

LiCl в элюирующем растворе, моль/л);