Шемякин Е.И., Смирнов Н.Н., Нигматулин Р.И., Натяганов В.Л. (редакторы) Газовая и волновая динамика

Подождите немного. Документ загружается.

энергии турбулентных пульсаций k, и диссипации ε, к которым добавляется третье

уравнение для определения среднеквадратичного отклонения температуры θ =

T

T

.

∂

t

(ρk)+∇·(ρuk)=∇·((µ + ρ(ν

t

/σ

k

))∇k)+τ

t

: ∇u − ρε, (7)

∂

t

(ρε)+∇·(ρuε)=∇·((µ + ρ(ν

t

/σ

ε

))∇ε)+(ε/k)(C

1ε

τ

t

: ∇u − C

2ε

ρε), (8)

∂

t

(ρˆc

p

θ)+∇·(ρuˆc

p

θ)=∇·((λ +

k

Y

k

c

pk

ρ(ν

t

/σ

k

))∇θ)+P

θ

+ W

θ

− D

θ

, (9)

где ˆc

p

=

k

c

pk

Y

k

члены, характеризующие производство P

θ

,W

θ

и диссипацию D

θ

величины θ, определяются следующими формулами:

P

θ

=2ρ

k

Y

k

c

pk

ν

t

/σ

k

(∇T )

2

,

W

θ

= −

k

˙ω

k

T

h

0k

(10)

D

θ

= C

g

ρ

k

Y

k

c

pk

ε

k

θ

θ

m

− θ

.

При определении членов производства при химических реакциях W

θ

использо-

вался закон Аррениуса. Для расчета конкретных членов

˙ω

k

T

применялась техника

квадратур Гаусса:

T

A(T )=θ

A(

T +

√

3θ) − A(T −

√

3θ)

2

√

3θ

. (11)

Вид функции D

θ

, характеризующей диссипацию, определялся исходя из предпо-

ложения, что флуктуации температуры ограничены таким образом, чтобы величина

T =

¯

T + T

не могла принимать отрицательные значения. Поэтому в формулу введен

множитель 1/(θ

m

−θ). Чтобы оценить величину θ

m

примем во внимание следующие

соображения. Во-первых, для нормальной функции распределения вероятность того,

что среднеквадратичное отклонение вдвое превысит среднее значение, оказывает-

ся менее 1%. Во-вторых, среднее отклонение температуры в экспериментах (Филип,

1991) не превосходило половины максимума осредненного значения. Поэтому, для

θ

m

была использована следующая оценка:

θ

m

= T

2

4.

Константы ка-эпсилон модели определялись стандартным образом

134

C

µ

=0.09,C

1ε

=1.45,C

2ε

=1.92,

σ

d

=1,σ

t

=0.9,σ

k

=1,σ

ε

=1.3.

Константа C

g

в уравнении (10) для вычисления диссипации определялась с ис-

пользованием экспериментальных данных (Филип, 1991) следующим образом:

C

g

=2.8.

Предполагалось, что газовая смесь содержит следующие компоненты: O

2

, C

n

H

m

,

CO, CO

2

, H

2

, H

2

O, N

2

. Химический потенциал топлива и его состав (n и m) могут

рассматриваться, как параметры модели. Учитывались следующие модельные брутто-

реакции:

C

n

H

m

+

n

2

+ σ

m

4

O

2

→ nCO + σ

m

2

H

2

O +(1− σ)

m

2

H

2

,

CO +

1

2

O

2

→ CO

2

,CO

2

+ M → CO +

1

2

O

2

+ M,

H

2

+

1

2

O

2

→ H

2

O, H

2

O + M → H

2

+

1

2

O

2

+ M.

Здесь σ – доля воды при разложении углеводорода (зависит от типа топлива).

Число реакций будем обозначать K. Скорость образования k-го компонента при

одновременном протекании всех реакций определяется:

˙ω

k

=

B

j=1

˙ω

kj

, (12)

где ˙ω

kj

– скорость образования k-го компонента при j-ой реакции, B – число хими-

ческих реакций.

Тогда источниковый член в уравнении (9) для среднеквадратичной пульсации

температуры, определяемый химическими реакциями (10), примет вид:

W

θ

= −T

B

j=1

K

k=1

h

0k

˙ω

kj

. (13)

Каждый член ˙ω

kj

содержит функцию Аррениуса для определения скорости j-ой

реакции. Предполагается, что эта функция имеет следующий вид:

A

j

(T )=

K

j

exp

−

T

aj

T

при T ≥ T

mj

,

0 при T<T

mj

,

(14)

где K

j

– предэкспоненциальный множитель, T

aj

– температура активации, T

mj

– ми-

нимальная температура, при которой скорость реакции еще является существенной

135

для рассматриваемой задачи. Чтобы определить член W

θ

по формуле (13), необходи-

мо рассчитать средние

T

A

j

(T ) по формуле (11) и просуммировать, используя (13).

Более детально методы осреднения нелинейных функций применительно к данной

задаче обсуждаются в работе (Смирнов и др., 2001).

Граничными условиями для расчетной области служат условия на стенках и на

оси симметрии. Граничные условия ставятся в следующих предположениях: стенки

теплоизолированы и некаталитичны, скорость газа равна нулю на стенках, радиаль-

ная скорость, градиенты осевой скорости, температуры и концентраций равны нулю

на оси симметрии.

В начальный момент зажигание моделируется выделением энергии в сферическом

объеме, расположенном по оси трубы в центре первой форкамеры.

Численное моделирование позволяет объяснить детали формирования детонации

на контактной поверхности. Область между ударной волной и контактной поверх-

ностью имеет повышенную температуру. Таким образом, период индукции в ней

короче, чем в области между пламенем и контактной поверхностью. Первый теп-

ловой взрыв происходит в слое газа, имевшим повышенную температуру в течении

наибольшего периода времени, т.е. в слое, примыкающем к контактной поверхности.

Этот взрыв приводит к формированию волны детонации либо дефлаграции, распро-

страняющейся во все стороны от экзотермического центра. В зоне теплового взрыва

по градиентному механизму может сформироваться детонационная волна, расходя-

щаяся от точки самовоспламенения. Интенсивность ретонации (обратной детонации)

резко падает при встрече с зоной, заполненной продуктами реакции. Детонацион-

ная волна, обгоняющая головную ударную волну, формирует пересжатую детонацию

в покоящейся среде, скорость которой постепенно уменьшается до скорости волны

Чепмена – Жуге.

4. Влияние камер в секции зажигания

Для изучения влияния турбулизационных камер с расширенным поперечным сече-

нием на развитие детонации было проведено численное моделирование процесса в

устройстве, показанном на рис.1. Это устройство состоит из детонационной трубы и

двух камер большего диаметра; оно заполнено горючей газовой смесью при нормаль-

ном давлении. Зажигание смеси моделируется сосредоточенным выделением энергии

в центре первой камеры. Считалось, что в газовой смеси происходит пять брутто-

реакций: разложение углеводорода, окисление угарного газа, окисление водорода,

разложение углекислого газа и разложение водяного пара. Труба имела диаметр 20

мм, обе камеры по 100 мм в диаметре и 100 мм в длину. Участок трубы, соединяю-

щий камеры, имел 50 мм в длину и 20 мм в диаметре. Результаты расчетов (рис. 5,

6), проведенных для молярной концентрации углеводорода 0.015 (при стехиомет-

рическом значении концентрации 0.014), показывают, что процесс распространения

пламени в первой камере является сравнительно медленным, и во многом скорость

его зависит от степени начальной турбулизации смеси. При подходе к стенкам ка-

меры пламя меняет свою первоначальную сферическую форму на цилиндрическую.

136

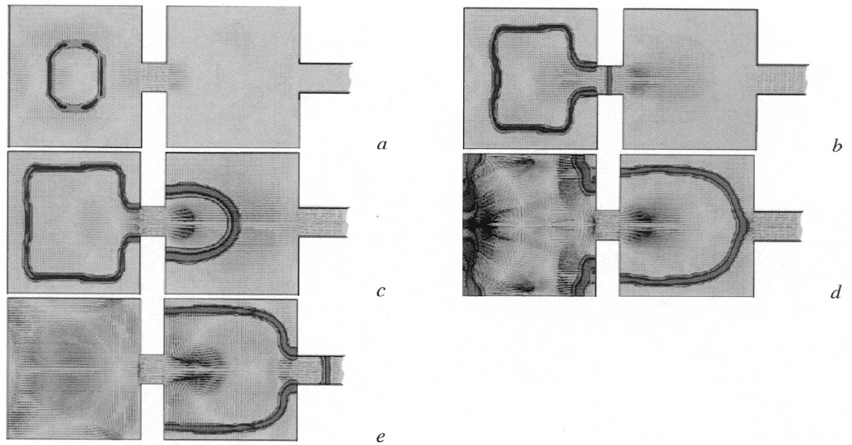

Рис. 5: Эволюция зоны реакции для последовательных моментов времени после

зажигания: a – 1 ms, b – 3.1 ms, c – 3.7 ms, d – 4.2 ms, e – 4.4 ms

Пламя входит в узкий участок трубы между камерами и ускоряется вследствие рас-

ширения продуктов реакций в первой камере. В результате образуется струя газа

с высокой скоростью, которая внедряется во вторую камеру и приводит к развитию

быстро распространяющегося пламени благодаря как дополнительной турбулизации

потока, так и поршневому эффекту расширяющихся продуктов реакции, поддержи-

ваемому продолжающимся в первой камере горением. Отрезки, изображенные на

рис. 6, соответствуют скорости газа по величине и направлению.

Достаточно быстрое сгорание исходной смеси во второй камере приводит к резко-

му подъему давления. При этом пламя, выходящее из второй камеры в детонацион-

ную трубу, ускоряется вследствие ускорения исходной смеси реагентов под действием

возникающего перепада давления (рис. 6). Перед зоной пламени в трубе формируется

ударная волна. Волны сжатия, генерируемые продолжающимся горением в камерах,

обгоняют фронт пламени в трубе и подпитывают головную ударную волну. Это при-

водит к формированию неравномерностей зоны горения и поперечных волн сжатия.

В какой-то момент из горячей точки внутри зоны пламени возникает детонация. Для

рассчитанного сценария перехода к детонации, последний происходит на расстоянии

около1мотместазажигания. До перехода к детонации горячие точки приводят к

формированию волн сжатия, распространяющихся во всех направлениях, как к го-

ловной ударной волне, так и в направлении против потока. При переходе к детонации

из горячей точки возникает детонационная и ретонационная волны.

Уменьшение числа камер до одной, а также изъятие всех камер из системы при-

водит к увеличению преддетонационного расстояния. При отсутствии камер в на-

чальной секции переход горения в детонацию также возможен, но он носит крайне

137

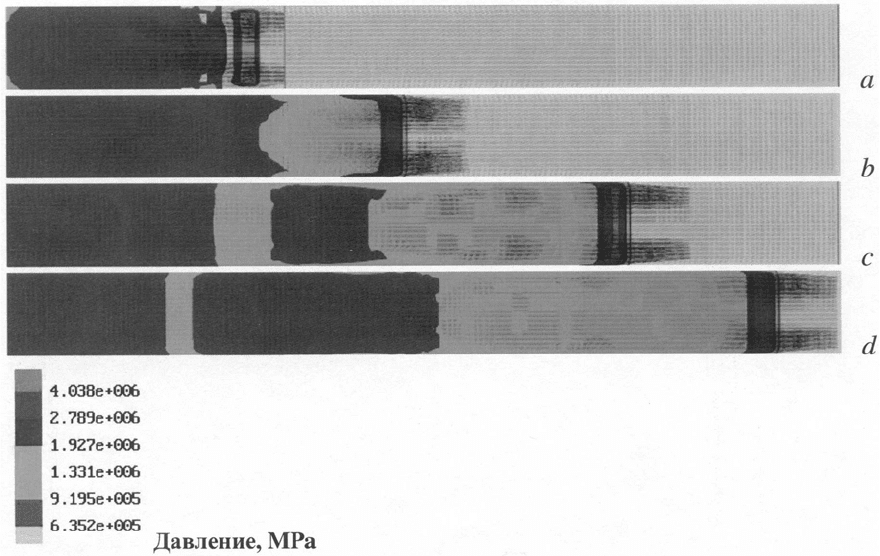

Рис. 6: Эволюция давления в детонационной трубе в зоне перехода горения в

детонацию для последовательных моментов времен: a – 4.593 ms, b – 4.643 ms,

c – 4.683 ms, d – 4.709 ms

138

неустойчивый характер. Незначительное изменение определяющих параметров мо-

жет сильно повлиять на сценарий переходного процесса. Возникновение детонации

в различных экспериментах носит спорадический характер.

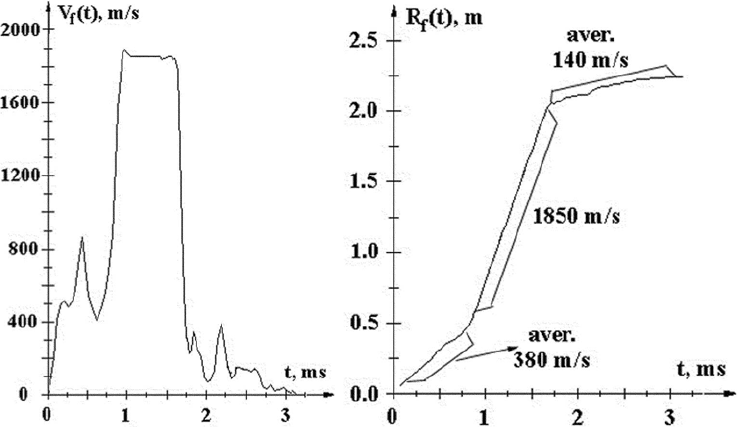

На рис. 7 представлены осредненные по сечению траектории и скорости фронта

реакции в трубе при отсутствии (а) и наличии (б) двух форкамер большого диаметра

в начальной секции трубы. Результаты показывают, что наличие камер не только

сокращает преддетонационное расстояние, но и стабилизирует место возникновения

детонации и сценарий переходного процесса.

5. Влияние камер в конце трубы

Результаты исследований, изложенные в предыдущих разделах, показывают, что при-

сутствие форкамер большего диаметра на участке зажигания способствует ПГД. Для

сравнения, рассмотрим случай, когда камеры присутствуют на конечном участке тру-

бы, по которому распространяется уже сформировавшаяся детонационная волна. В

качестве модельного устройства используем то же, что и на рис. 1, но развернутое

на 180

◦

(что эквивалентно зажиганию у правого торца и распространению волны

справа налево). Чтобы гарантировано сформировать детонационную волну, энергия

зажигания полагалась большей, чем в предыдущих случаях. Источник зажигания

также располагался на оси трубы на соответствующем расстоянии от левого закры-

того торца.

Численное моделирование показало, что после зажигания в узкой трубе пламя

распространялось в галопирующем режиме и после нескольких осцилляций форми-

ровалась устойчивая детонационная волна, которая распространялась со скоростью

1850 м/с. После выхода детонационной волны в первую камеру происходило ее рас-

щепление на ударную волну и отстающую от нее зону горения. При этом скорость

распространения зоны горения в осевом направлении падала до величины 200 м/с.

Затем в узком перешейке, соединяющем первую и вторую камеру, осевая скорость

зоны реакции возрастала до 400 м/с. При входе во вторую камеру пламя замедлялось

до скорости 100 м/с.

На рис. 9 представлены полученные для рассматриваемого случая траектория

и скорость зоны реакции как функции времени. Концентрация горючего в смеси

полагалась равной 0.012, что соответствует случаям, изображенным на рисунках 7

и 8b.

Результаты расчетов показывают, что детонационная волна, распространяющая-

ся в гладком канале со скоростью, близкой к скорости Чепмена-Жуге, при входе

в секцию, содержащую камеры большего диаметра, распадается и переходит в ре-

жим галопирующего горения, который характеризуется малой дозвуковой скоростью

распространения.

139

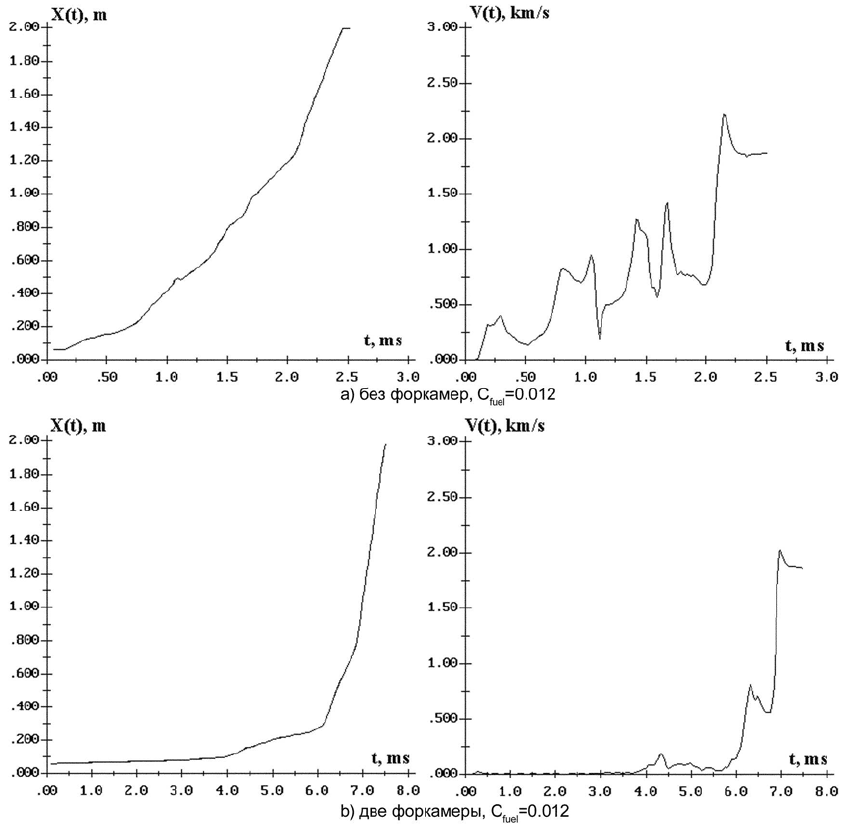

Рис. 7: Траектории и средние по сечению скорости фронта реакции при ПГД

в газовой смеси при концентрации горючего C

fuel

=0.012 в трубе: (a) - без

форкамер в секции зажигания; (b) - с двумя форкамерами в секции зажигания

140

Рис. 8: Траектории и средние по сечению скорости фронта реакции при ПГД

в газовой смеси при концентрации горючего C

fuel

=0.012 в трубе с двумя

камерами большего диаметра в конечной секции

6. Влияние концентрации горючего на переход горения в дето-

нацию

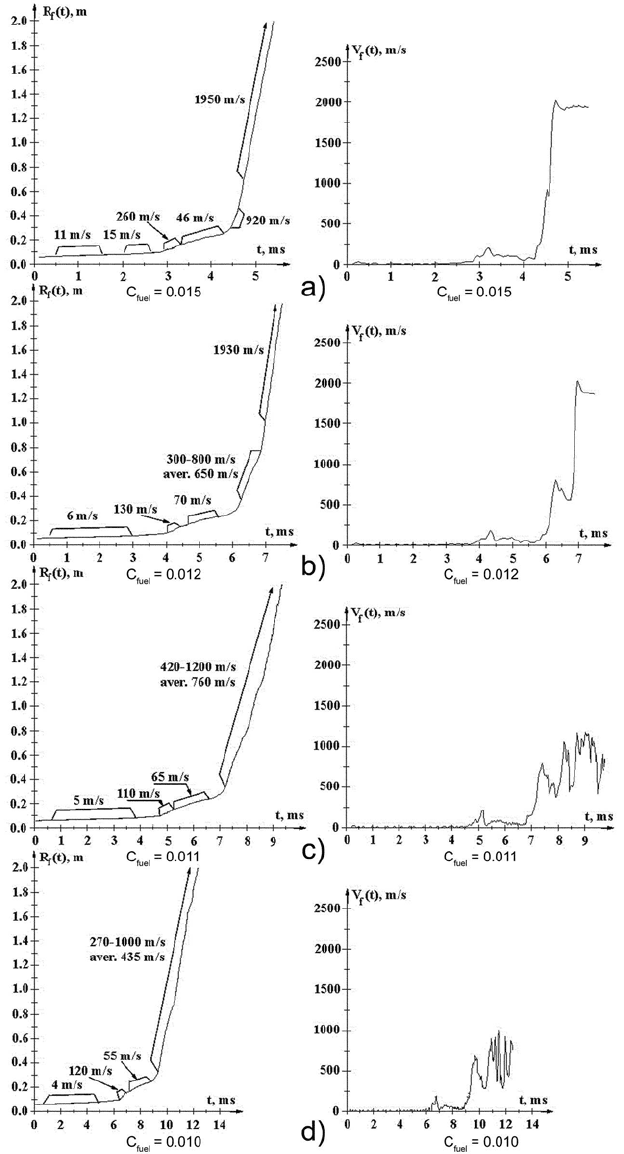

На рис. 9a-d изображены соответствующие друг другу траектория зоны реакции и

средняя скорость фронта пламени в зависимости от времени для различных зна-

чений концентрации горючего при одной и той же геометрии устройства. Значения

средней скорости пламени на различных участках обозначены также на графиках

траектории зоны реакции. Из рисунков видно, что пламя ускоряется на входе во вто-

рую камеру, но затем замедляется. Затем высокоскоростная волна горения входит в

детонационную трубу, где и происходит ПГД.

Анализ результатов, представленных на рис. 9, показывает, что при снижении

концентрации горючего в исходной смеси снижается ее чувствительность к иници-

ированию детонации посредством ПГД. Преддетонационное время при этом увели-

чивается (рис. 9a, b), но если выход на режим детонации все же происходит, то

детонационная волна распространяется практически с одинаковой скоростью. Диа-

граммы скорости фронта реакции показывают, что выход на детонацию в обоих

случаях происходит через пересжатый режим, т.е. в момент возникновения реги-

стрируется волна сильной детонации, которая с течением времени замедляется до

скорости самоподдерживающегося режима.

Уменьшение молярной концентрации горючего ниже 0.011 приводит к возникно-

вению режимов галопирующего горения. Резкие скачки скорости волны горения в

этих режимах не вызваны численной неустойчивостью при моделировании процесса,

141

Рис. 9: Траектории и средние по сечению скорости фронта реакции при ПГД в

трубе с двумя форкамерами при концентрации горючего C

fuel

: (a) – 0.015, (b) –

0.012, (c) – 0.011, (d) – 0.010

142

поскольку каждый из таких скачков развивается за время порядка 150 – 200 шагов

по времени численного счета. Горячие точки (с повышенными значениями давления)

попеременно возникают на оси и боковых стенках трубы, и приводят к колебаниям

скорости зоны реакции. Эти колебания отчетливо видны на рис. 9c, d. При концен-

трации горючего 0.011 пламя в режиме галопирующего горения распространяется со

скоростью от 420 до 1200 м/с при среднем значении 760 м/с. Переход к детонации

на расстоянии 2.25 м, равном длине устройства, не происходит. При концентрации

горючего 0.010 режим галопирующего горения устанавливается позже; скорость рас-

пространения пламени при этом колеблется от 270 до 1000 м/с со средним значением

435 м/с.

7. Влияние на ПГД камер турбулизаторов при их расположении

по всей длине трубы

Результаты предыдущих исследований показали, что введение одной или двух камер-

турбулизаторов на начальном участке трубы, где происходит зажигание смеси, ста-

билизирует процесс ПГД и сокращает преддетонационное расстояние.

Для изучения влияния количества турбулизационных камер на развитие дето-

нации были проведены численные эксперименты с устройством, состоящим из 20

одинаковых камер диаметром 100 мм и длиной 100 мм, насаженных на трубу диамет-

ром 20 мм через равные промежутки, составлявшие 50 мм. Длина всего устройства,

таким образом, составила 2.95 м.

Результаты показали, что при концентрации горючего, равной 0.012, ПГД не про-

исходит вовсе. Устанавливается режим галопирующего горения со скоростью рас-

пространения пламени от 80 до 300 м/с со средней скоростью 156 м/с. На рис. 10

показано распределение плотности газа и скорости для тех последовательных мо-

ментоввремени,когдазонапламенипроходиткамеры6и7.Изрисунка видно, что

при прохождении каждой из камер процесс состоит из следующих стадий: вход в ка-

меру пламени из трубы, расширение его с одновременным торможением, вхождение

переднего конца расширившейся зоны пламени в продолжение трубы, ускорение пла-

мени в трубе под воздействием потока расширяющихся продуктов горения в камере.

Таким образом, процесс имеет циклический характер.

Результат численных исследований показывает, что увеличение числа камер не

облегчал ПГД для рассмотренной конфигурации устройства, но напротив, предот-

вращал переход и приводил к установлению режима галопирующего горения. Этот

эффект возник благодаря резкому перепаду площадей поперечных сечений в устрой-

стве и соответствующему периодическому торможению пламени при его расширении.

Чтобы описать перепады размеров поперечных сечений в подобных структурах,

можно ввести параметр расширения и параметр отношения объемов:

β

ER

=

S

chamb

− S

tube

S

chamb

,α

ER

=

S

chamb

L

chamb

+ S

tube

L

tube

S

chamb

(L

chamb

+ L

tube

)

,

143