Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

Старые парадигмы (парадигмы XIX — XX

столетий)

Новые парадигмы (парадигмы XXI столетия)

Порядок только от порядка. Жизнеспособный порядок рождается из

беспорядка.

Есть жёсткие алгоритмы и нет альтернатив.

Фундаментальны однозначные причинно-

следственные связи.

Альтернативы есть и именно поэтому возможно

развитие, фундаментальны вероятностные связи.

Предпочтительны замкнутые системы, так как они

защищены от случайных внешних воздействий.

Предпочтительны открытые системы, так как

они способны к самоорганизации.

Системами надо постоянно и жёстко управлять во

избежание беспорядка.

Надо управлять не самими системами, а

процессами в которых они участвуют.

Порядок приоритетен по отношению к свободе. Свобода приоритетна но отношению к порядку.

Технология отрабатывается также в ряде школ Украины, где она именуется как технология «Экология

и развитие».

Классификационные параметры технологии

Уровень и характер применения: общепедагогический.

Философская основа: диалектическая + природосообразная.

Методологический подход: системный, комплексный, исследовательский.

Ведущие факторы развития: социогенные + психогенные.

Научная концепция освоения опыта: развивающая.

Ориентация на личностные структуры: СУД + ЗУН + СЭН.

Характер содержания: обучающий + воспитательный, светский, общеобразовательный,

гуманистический.

Вид социально-педагогической деятельности: обучающая, воспитательная; поддержки.

Тип управления учебно-воспитательным процессом: современное традиционное.

Преобладающие методы: проблемные + диалогические + развивающие + саморазвивающие.

Организационные формы: классно-урочная, академическая.

Преобладающие средства: наглядные + видео + практические + электронные.

Подход к ребёнку и характер воспитательных взаимодействий: личност-оиентированный + педагогика

сотрудничества.

Направление модернизации: целостная технология авторской модели. Категория объектов: массовая.

Основные целевые ориентации

Смена парадигм в сознании учителей и учащихся

Цели как прогнозируемые результаты:

Появление у учащихся устойчивого желания учиться, работать с книгами, выдвигать собственные

версии; появление у них потребности постоянного самообразования.

Появление у учителей потребности в творческой деятельности, повышении РУДИЦИИ, разработки

собственной системы уроков; улучшение социально-психологического климата в учительском

коллективе.

Появление у родителей желания вникнуть в сущность учебного процесса, контактировать с

собственным ребёнком на интеллектуальном уровне.

Переход от традиционного метафизического подхода к восприятию и ос-' делению мира как

«мёртвой», схематизированной конструкции, к диалектическому подходу, обеспечивающему адекватное

восприятие и осмысление реальности мира и места человека в нём, — в соответствии с новыми

парадигмами.

Экологизация и планетаризация сознания, рассматриваемые как главные современные нравственные

критерии, определяющие иерархию жизненных ценностей личности.

Концептуальные основания

Две основные формулы технологии:

Развивающий эффект обучения устойчиво возрастает при условии совместной продуктивной

деятельности учителя и учащихся с подключением родителей к этой деятельности.

Устойчивый процесс совместной продуктивной деятельности учителя и учащихся возникает и

затем саморазвивается при использовании учебников специального типа. Эти учебники ориентированы, в

первую очередь, на учащихся (включая родителей) и написаны в соответствии с основополагающими

принципами технологии.

Основополагающие принципы:

Принцип интегративно-гуманитарного подхода: Содержание учебного материала и форма, в какой

он преподносится учащимся, должны быть такими, что бы формировать у учащихся целостное видение

мира и понимание места и роли человека в нём; чтобы получаемая учащимися информация становилась

для них личностно значимой. Ученик — не бесстрастный сторонний наблюдатель, а личность,

заинтересованно изучающая мир «изнутри» и осознающая себя частью этого мира.

Принцип окна: Каждый учебный предмет должен рассматриваться как обладающее своими

особенностями «окно» в реальный мир, окружающий и включающий в себя учащегося.

Принцип выхода за рамки: При изучении того или иного круга представлений (образов, понятий)

следует в порядке далёкой пропедевтики выходить вперёд (на представления, подлежащие изучению

позднее) и одновременно необходимо возвращаться к рассматривавшимся ранее представлениям, с тем

чтобы усвоить их на более глубоком уровне. Процесс изучения тех или иных разделов программы — это в

то же время процесс предварительного ознакомления с по следующими разделами и процесс более

глубокого усвоения предшествующих разделов.

Принцип разведения уровней: В учебном процессе целесообразно разве уровень подачи учебного

материала учащимся и уровень воспроизведения матер учащимися. Уровень подачи должен быть выше

уровня воспроизведения.

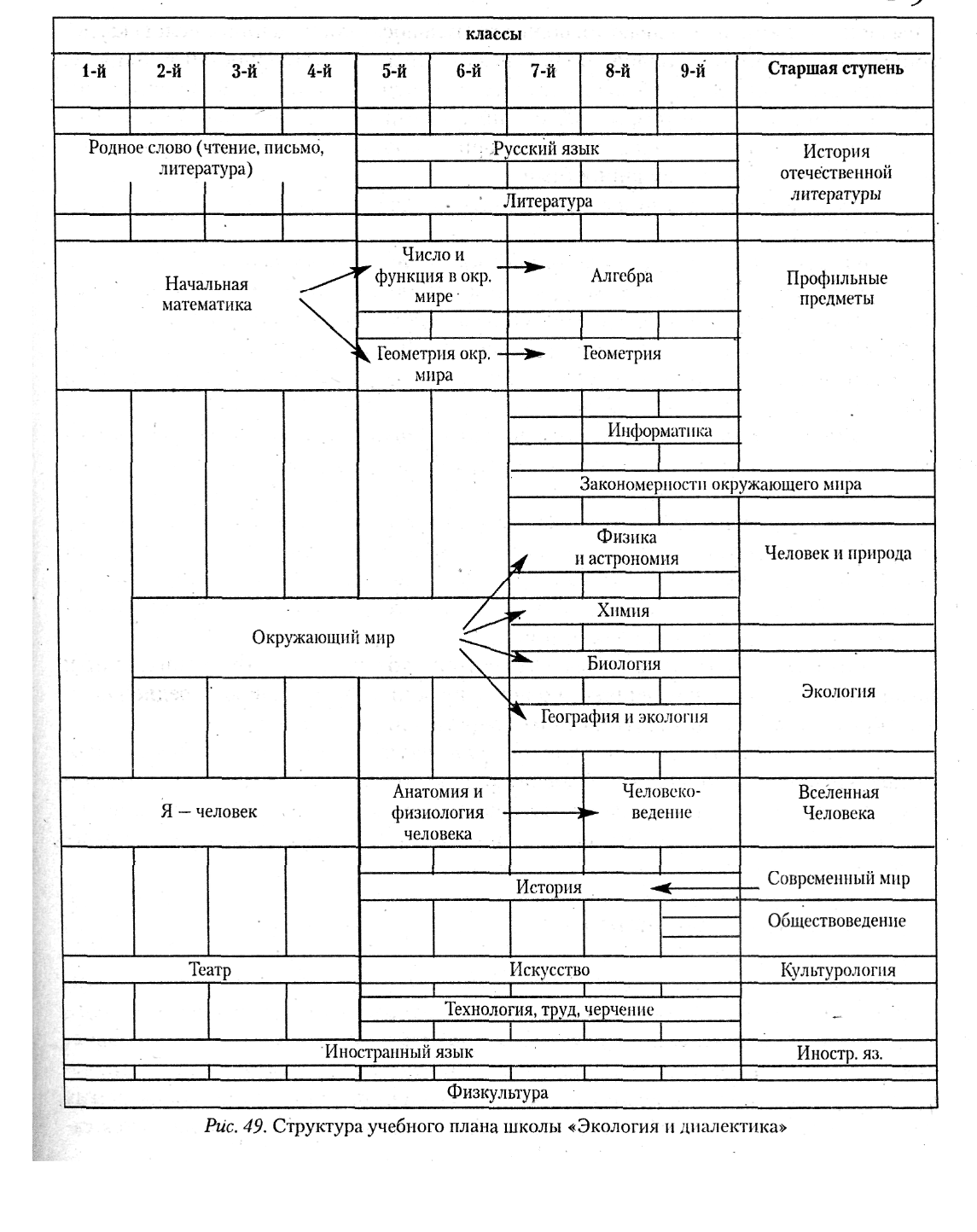

Особенности содержания

Содержание обучения переконструировано в соответствии с основными целевыми ориентациями

технологии и её основополагающими принципами (прежде всего принципом интегративно-гуманитарного

подхода и принципом окна). Принципиально важную роль в технологии играют на начальной и средней

ступенях обучения интегративные предметы, предметы-комплексы:

«Я — человек» (I—IV). В I классе этот предмет имеет подзаголовок «Человек Красивый». Во II и

III классах — «Сотвори себя». В IV классе — «Всё остаётся людям».

«Театр» (1-ГУ).

«Окружающий мир» (II—"VI). Во II классе предмет имеет подзаголовок «Времена года». В III классе

— «Родной край». В IV классе — «Родная планета». В V классе — «Микромир и Вселенная» (часть

первая: «Микромир»; часть вторая: «Вселенная»). В VI классе — «Природа Земли: прошлое, настоящее,

будущее» (часть первая: «Литосфера, атмосфера, гидросфера Земли»; часть вторая: «Жизнь на Земле»).

«Число и функция в окружающем мире» .

«Геометрия окружающего мира» .

«Закономерности окружающего мира» ^П-Х1). В VII и VIII классах предмет имеет подзаголовок

«Случайность, необходимость, вероятность». В IX классе — «Вероятность в современном обществе». В X

и XI классах — «Эволюция естественно-научного знания».

Интегративный предмет «Окружающий мир» интегрирует сведения из многих областей — географии

(включая краеведение), биологии, геологии, физики, астрономии, химии, экологии. Он даёт

представление о целостной, развивающейся 1артине мира и о месте и роли человека в нём. Он

обеспечивает серьёзную, систематическую подготовку к дальнейшему изучению базовых курсов физики с

астрономией, химии, биологии, географии с экологией, которые изучаются синхронно в Х классах и

заканчиваются на уровне завершённого базового образования, Решающем уровень выпускника

традиционной средней школы, который определяется существующими государственными стандартами.

Интегративный предмет «Закономерности окружающего мира» раскрывает диалектику необходимого и

случайного, знакомит с вероятностью и вероятностными подходами, показывает их роль в деятельности

современного человека, демонстрирует фундаментальную роль вероятностных закономерностей в

природе. Этот предмет в наибольшей мере соответствует основным целевым ориентациям этой

технологии; кроме того, он обеспечивает по-настоящему современный уровень изучения физики и

биологии, учит ориентироваться и действовать в реальном мире, насыщенном случайностями.

Математическая линия в технологии «Экология и диалектика» представлена последовательно:

— продвинутым курсом начальной математики Л. Тарасова и Т. Тарасовой (на основе изучения

состава натуральных чисел по множителям осваиваются обыкновенные дроби, для составления и решения

задач широко применяются линейные уравнения; математические законы рассматриваются с

использованием; алгебраических выражений; большое внимание уделяется измерению величин в работе с

именованными числами);

— интёгративным предметом «Число и функция в окружающем мире» (как и почему возникли

числа, как и почему постепенно расширялась касса чисел, а как и почему возникли функции);

— интёгративным предметом «Геометрия окружающего мира» (первое! знакомство с

геометрическими фигурами и телами, с геометрическими построениями и доказательствами, с основами

геометрической культуры; восприятие окружающего мира с позиций геометрии и восприятие геометрии

как инструмента изучения и постижения окружающего мира);

— базовыми курсами алгебры и геометрии, которые изучаются синхронно и заканчиваются на

уровне не ниже уровня выпускника традиционной средней школы, определяемого существующими

государственными стандартами.

Старшая ступень в данной технологии профильная; она реализуется на основе завершённого

полноценного базового образования. На этой ступени школьники изучают предметы по профилю,

выбранному школой, и интегративные предметы философского плана («Человек и природа», «Вселенная

Человека», «Современный мир», «Культурология»).

Особенности методики

Методика обучения строится в соответствии с основными целевыми ориентациями технологии и её

основополагающими принципами (прежде всего принципами выхода за рамки и разведения уровней). Она

основывается на совместной продуктивной деятельности учителя и учащихся, происходящей в

диалоговом режиме с использованием учебников специального типа, создаваем под самих учащихся. Эта

совместная продуктивная деятельность является самоподдерживающимся процессом, который втягивает

в себя также родителей учащихся.

В соответствии с идеями педагогики сотрудничества утверждается позиция отказа от декларативности

и назидательности в учебном процессе, столь характерных для традиционной школы. Признаётся право

ученика на ошибку, приветствуются собственные версии учащихся, поощряется их любознательность, не

делаются попытки уйти от обсуждения острых вопросов, не требуется формально заучивать правила или

формулы.

Отдельного внимания заслуживает принцип разведения уровней — один из основополагающих

принципов технологии «Экология и диалектика». В соответствии с этим принципом всем детям

предлагается «много и разного», а каждому ученику дана возможность взять из предложенного столько,

сколько он сегодня может усвоить, причём взять именно то, что ему сегодня более понятно и интересно.

Принцип разведения уровней позволяет избежать уровневой дифференциации и создаёт условия для

проявления резервов психики каждого ученика. Он как бы включает перед каждым ребёнком зелёный

свет, даёт ему шанс — и надо ждать, когда ребёнок воспользуется этим шансом. Этот принцип даёт

возможность перейти к более прогрессивной форме педагогического контроля — когда вместо сравнения

учащихся друг с другом в данный момент времени каждый ученик сравнивается с самим собой в разные

моменты времени (не сравниваем одного с другим — все хороши по-разному; сравниваем его

сегодняшнего с ним вчерашним).

Предтечи, разновидности, последователи

Модель «Логика природы» (В.Р. Ильченко, К.Ж. Туз). В модели «Логика природы» естественно-

научное образование является целостным:

а) по содержанию знаний, включающему сквозные принципы интеграции, по структуре знаний;

б) по учебно-воспитательному процессу, который в каждый период, начиная с 1-го класса, становится

процессом формирования в сознании учеников естественнонаучной картины мира — системы знаний,

основанной на наиболее общих закономерностях природы;

в) по методам обучения, последовательно ориентирующим познавательную деятельность учеников на

выявление в природе сущностных, наиболее обшеобъективных связей, на установление целостности

знаний во время их структурирования, переформулирования, систематизации, моделирования

целостности резков учебного материала, отдельных фактов;

что формам обучения, создающим условия для наблюдения, исследования в среде, сопоставления

систематизированных знаний об окружающей природой с реальными связями в ней;

л) по интегративно-предметной системе обучения, при которой усвоение предметов объединяется в

«образ природы»;

е) по комплексному диагностированию эффективности учебно-воспитательного процесса, основные

характеристики которого — целостность знаний ученика и их понимание;

ж) по образовательной среде, жизненному миру учеников, его моделями. Образование в «Логике

природы» является:

— герменевтичным (от греч. «то, которое разъясняет, растолковывает»); понимание — мыслительный

процесс, направленный на выяснение, выявление сущностных черт, свойств предметов, связей, событий

достигается благодаря открытию единых устойчивых структур мира, лежащих в основе многообразия

переменчивых явлений — фундаментальных закономерностей, свойственных миру;

— продуктивным, технологизированным, служащим ученику для решения его ежедневных и

стратегических задач — овладения социальным опытом, научными знаниями, способами их применения;

— экологическим, последовательно ориентирующим учащихся на бережное отношение к себе и миру:

изучение ребёнком действительности начинается с его Отчизны, родины экологической системы,

которую ребёнок знает и любит;

каждый изучаемый объект рассматривается как система, которая имеет структуру, внутренние и

внешние связи и развитие, а понятие системы — одно из основных в экологии;

природа в процессе изучения предстаёт перед учеником как целостный организм, в котором всё

подчиняется единым и необходимым законам;

— валеологическим:

формирование научного понимания сути, здорового образа жизни (ученики с начальной школы в

специальных дневниках отражают наблюдения за своим физическим и психическим здоровьем);

выработка индивидуального способа здоровьесберегающего поведения, открытие «закона своего

здоровья» и др.;

— дифференцированным: дифференциация обучения в старшей школе обеспечивается тремя

моделями естественно-научного образования, которые разработаны в программе: изучение естественных

предметов в общеобразовательных школах, в классах с углублённым изучением естественных дисциплин

и в классах с углублённым изучением гуманитарных дисциплин.

Рекомендуемая литература

Дерябо С Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-н/Д, 1996.

Ильченко В., Гуз К. Образовательная модель «Логика природы». Технология интеграции содержания

естественно-научного образования. М.: Народное образование, 2003.

Рекомендации по созданию и функционированию образовательных учреждений, работающих по

модели «Экология и диалектика». Письмо № 96/11 МО РФ от 23.01.96.

Селевко Т.К. Диалектика развития взглядов на природу света // Вопросы оптики в факультативных

курсах. Ярославль: ЯШИ, 1970.

Тарасов Л.В. Авторское представление школы «Экология и диалектика» (в целом и по ступеням

обучения): Монография. М.: ВШМФ «Авангард», 1997.

Тарасов Л.В. Геометрия окружающего мира 5-6: В 2 кн. Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002.

Тарасов Л.В. Закономерности окружающего мира: Случайность, необходимость, вероятность. М.:

Физматлит, 2004.

Тарасов Л.В. Закономерности окружающего мира: Вероятность в современном обществе. М.:

Физматлит, 2004.

Тарасов Л.В. Закономерности окружающего мира: Эволюция естественно-научного знания. М.:

Физматлит, 2004.

Тарасов Л.В. Микромир и Вселенная. Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004.

Тарасов Л.В. Природа Земли: прошлое, настоящее, будущее. Сумы: ИТД «Университетская книга»,

2004.

Тарасов Л.В., Тарасова Т.Е. Моя первая математика — 1-2-3-4: В 8 книгах-тетрадях. Сумы: ИТД

«Университетская книга», 2001-2004.

Тарасов Л.В., Тарасова Т.Е. От учебников для учителя к учебникам для учащегося //Вестник РУДН.

Сер. Фундаментальное естественно-научное образование. 2002. № 7 (1-2).

Тарасов Л.В., Тарасова Т.Е. Я — человек — 1-2-3: В 3 книгах-тетрадях. Сумы:' ИТД «Университетская

книга», 2003-2004.

Целищева Н.И. Лев Тарасов и его модель «Экология и диалектика» // Народное образование. 1997. №

7.2. «Диалог культур» (В.С. Библер, СЮ. Курганов)

Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.

Священное писание

Курганов Сергей Юрьевич — преподаватель гимназии «Очаг», г. Харьков.

Проблема диалога в обучении и воспитании не нова, однако в ряде технологий она

сводится к проблеме общения, актуализации смыслообразующей, рефлексивной и других

функций личности. В технологии «Диалог культур» сам диалог предстаёт не только как

средство обучения, а как сущностная характеристика технологии, определяющая и её цель, и

содержание.

В основу технологии «Диалога культур» положены идеи М.М. Бахтина «о культуре как

диалоге», идеи «внутренней речи» Л.С. Выготского и положения «философской логики культуры» В.С. Библера.

Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей составляющей процесса

обучения. Можно выделить внутриличностный диалог (противоречие сознания и эмоций), диалог как речевое общение

людей (коммуникативная технология) и диалог культурных смыслов, на котором и строится технология диалога культур.

Классификационные параметры технологии

Уровень и характер применения: общепедагогический.

Философская основа: диалектическая.

Методологический подход: коммуникативный, социокультурный.

Ведущие факторы развития: социогенные + психогенные.

Научная концепция освоения опыта: ассоциативно-рефлекторная.

Ориентация на личностные сферы и структуры: 1) ЗУН + 2) СУД.

Характер содержания: обучающий, светский, гуманитарный, общеобразовательный, дидактоцентрический.

Вид социально-педагогической деятельности: культурологическая, развивающая.

Тип управления учебно-воспитательным процессом: взаимоуправление, взаимообучение.

Преобладающие методы: объяснительно-иллюстративные + проблемно

Организационные формы: традиционная классно-урочная с элемент групповой.

Преобладающие средства: вербальные + наглядные + видео + теле- +дистанционные + практические.

Подход к ребёнку и характер воспитательных взаимодействий: педагог как сотрудничества.

Направление модернизации: альтернативное.

Категория объектов: продвинутого уровня.

Целевые ориентации

Формирование диалогического сознания и мышления, освобождение его от плоского рационализма,

монофилии культуры.

Обновление предметного содержания, сопряжение в нём различных, не сводимых друг к другу

культур, форм деятельности, смысловых спектров.

Концептуальные идеи

Образование — это вхождение в культуру будущего.

Диалог, диалогичность есть неотъемлемый компонент внутреннего содержания личности.

Многоголосье мира («карнавал мироощущения» по Бахтину) существует» индивидуальном

сознании в форме внутреннего диалога.

Диалог есть позитивное содержание свободы личности, так как он отражает полифонический слух

по отношению к окружающему миру.

Диалог — универсальный инструмент понимания.

Диалог не есть проявление противоречий, а сосуществование и взаимодействие никогда не

сводимых в единое целое сознаний.

Библер Владимир

Соломонович

(1918-2001) -

русский советский

учёный-философ

Современное мышление строится по схематизму культуры, когда «высшие» достижения

человеческого мышления, сознания, бытия вступают в диалогическое общение с предыдущими формами

культуры (Античности, Средних веков, Ново го времени).

Диалог как естественная форма человеческой коммуникации и форме организации обучения. В

диалоге человек вырабатывает свою собственную позицию, своё собственное «я», удерживая на

дистанции позицию и «я» другого, человек — сам инициатор своего образовательного движения и сам

автор которую он пристраивает внутри той или иной культурной реальности, в реальности читаемого

«шмлета» или в реальности живого культур- собеседника). Диалог как принцип организации самого

содержания науки:

а) диалог — определение самой сути и смысла усваиваемых и творчески формируемых понятий;

б) диалог культур в контексте современной культуры развёртывается вокруг основных вопросов

бытия, основных точек удивления;

в) диалог в сознании ученика (и учителя) голосов поэта (художника) и теоретика (мыслителя) как

основа реального развития творческого (гуманитарного) мышления.

Особенности организации содержания (по В.С. Библеру)

Проецирование на весь процесс обучения особенностей культуры и мышления эпох: античное

мышление — эйдетическое (образное); средневековое — причащающее мышление (часть мыслится как

принадлежное к демиургу);новое время — рационалистическое мышление, разум — всё;современная

эпоха — релятивизм, отсутствие единой картины мира; характерно возвращение мышления к исходным

началам.

2.Обучение строится на сквозном диалоге двух основных сфер учебного процесса: речевой стихии (и

форм организации) русской речи (1) и исторической последовательности основных форм европейской (в

основном) культуры (2).

3.Последовательность классов соответствует последовательности основных исторических культур,

сменявших друг друга в европейской истории — античной, средневековой, нововременной — как эти

культуры воспроизводятся в проблемах современной культуры XX века.

I—IV классы: Точки удивления — это зародыши, «узелки» понимания, которые станут основными

предметами освоения, разноречия, диалогов в последующих классах. Примеры: загадка слова; загадка

числа; загадка явлений природы; загадка момента истории; загадка сознания; загадка предметного орудия.

V—VI: классы архаических культур.

VII: Античная культура.

VIII: Культура Средневековья.

1Х-Х: Культура Нового Времени, Возрождения.

XI: Культура XX века.

XI: Класс специально диалогический (культура будущего).

4.Обучение в каждом учебном цикле строится на основе внутреннего диалога завязанного вокруг

основных «точек удивления» — исходных загадок бытия и мышления, сосредоточенных уже в начальных

классах (1-2-й классы) нашей школы

5.Обучение строится не на основе учебника, но на основе коренных реальных текстов данной

культуры и текстов, воспроизводящих мысли основных собеседников этой культуры. Итоги, результаты

работы ученика, его общения с людьми других культур (возрастов) реализуются в каждом учебном цикле

также в форме авторских ученических текстов-произведений, созданных во внутреннем диалоге

(«амбивалентности») этой культуры и в межкультурном диалоге.

6. Автор программ для каждого класса — педагог. Каждый автор-педагог вместе с ребятами каждого

нового первого класса обнаруживает некую сквозную «проблему-воронку», могущую стать — именно в

данном случае — основой десятилетней программы обучения. Такая воронка, такое особенное средоточие

удивлений — уникальное, неповторимое, непредсказуемое для каждой малой группы нового поколения,

— постепенно втягивает в себя все проблемы, предметы, возрасты, культуры — в их целостном

диалогическом сопряжении.

И это завершающее школу состояние кануна деятельности, целостной точки удивления должно — по

замыслу — сохраняться и углубляться в течение всей человеческой жизни.

Особенности методики

Создание ситуации диалога. По В.В. Серикову, введение в ситуацию диалога предполагает

использование таких технологических элементов: 1) диагностика готовности учащихся к диалогическому

общению — базовых знаний, коммуникативного опыта, установки на самоизложение и восприятие иных

точек зрения; 2) поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих учащихся вопросов и проблем, благодаря

которым может эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала; 3) переработка

учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что предполагает намеренное

обострение коллизий, возвышение их до «вечных» человеческих проблем; 4) продумывание различных

вариантов развития сюжетных линий диалога; 5) проектирование способов взаимодействия участников

дискуссии, их возможных ролей и условий их восприятия учениками, 6) гипотетическое выявление зон

импровизации, т.е. таких ситуаций диалога, Для которых трудно заранее предусмотреть поведение его

участников (погружение десанты, игровые ситуации, дискуссии и т.п.).

Точки удивления, загадки бытия

В начальной школе ученики и учитель выстраивают такие учебные предмет как «Загадки числа»,

«Загадки слова», «Загадки явления природы», «Загадки орудий» и т.д. В младшем подростковом возрасте

в диалог о числе и слове, явления природы и орудии включаются античные собеседники; в

«вылепливании» диалогических понятий начинают участвовать Пифагор и Фалес, Платон и Эсхил.

По мере освоения античной умонастроенности ученики возвращаются к построению диалогических

понятий числа, слова, исторического события. Эта работа осуществляется по схеме: что же такое число в

понимании Коли, Тани, Данилы, Юли. Платона, Пифагора, Евклида?..

Предметом диалога подростков на этом этапе становится ситуация несовпадения предмета понимания

ни с одним из авторских пониманий, присущих античным мыслителям.

Подключение в старшем подростковом возрасте к пониманию числа, слова и т.д. средневековых

собеседников (Христос, Матфей, Иоанн, Августин, автор «Песни о Роланде», автор «Слова о полку

Игореве», Николай Кузанский, авторы алхимических трактатов,..), освоение речевых жанров исповеди,

проповеди, понимание Храма и Иконы приводят к тому, что предметом учебной деятельности становится

ситуация несовпадения предмета понимания (числа, слова, жизни и смерти, Бога...) с различными

культурами понимания (современной, античной, средневековой). Диалог углубляется. Как показывает

опыт, этот диалог играет существенную роль в философском и религиозном самоопределении старших

школьников.

Характерная черта нашего времени в том, что везде, будь то наука, философия, религия или искусство,

происходит переосмысление исходных причин и оснований.

Поэтому мы должны построить ситуацию обучения так, чтобы она стала «ситуацией обращения к

началам». Например, чтобы постичь сущность математики, надо обратиться к её первопричинам.

Под точками удивления подразумеваются те узелки в сознании современного ребёнка, в которых

могут формироваться основные предметы школьного, обучающего понимания. В этих «точках»

закрепляются исходные челноки психологического и логического взаимопревращения сознания — в

мышление, мышления — в сознание. Происходит торможение и вдумывание в странность этих узлов

(«как возможно бытие простейших предметов понимания — слова, числа и т.д.?»). Эти загадочно-

пословичные узлы в челноке «осознание — мышление — сознание», эти Исходные предметы («точки»)

удивления и должны стать «спорами» («зачатками») спора... во всех последующих классах — возрастах

— культурах.

А. Загадки слова. Учитель должен быть внимательным — «ушки на макушке» — Таким ребячьим

открытиям и трудностям: слово как момент высказывания — в разговоре «речевых жанрах» (ср. Бахтин),

слово как — одновременно — момент предложения в жёсткой системе грамматических правил, слово — в

его самобытийности, в его Угриречевой слитности и неразделимости. Соответственно — слово и сам язык

— основа сообщения, информации (о чём-то...) в споре с идеей слова, языка, речи, в его

самовслушивающемся смысле, как основа рефлексии, самоотстранения, — в споре, далее, с поэтической,

образной, «заклинающей» силой слова и речи.

Б. Загадки числа. Рождение идеи числа, математического отношения к миру, к «третьему миру»

Поппера, в сопряжении и диалоге процессов 1) измерения (по отношению к континуальным протяжениям

во времени и пространстве), 2) счёта дискретных, единичных, неделимых (иначе это уже иные предметы)

вещей, «атомов», «монад» и, наконец, 3) напряжения (степени...) — температуры, мускульного усилия и

т.д. Число — как невозможное сочетание, перекрёсток этих, как минимум, «трёх» форм идеализации.

В. Загадки явления природы. Отдельное самостоятельное явление (росток, трава, лист, дерево, ветер,

река, волна, звезда, земля, солнце...) и природная целостность — почва и воздух, и солнце,

сосредоточенная в ростке, в траве, в дереве... Бесконечная Вселенная и — Земля, планета... «капля, всё в

себя вбирающая», и — отдельный от неё мир... Предмет природы — её часть (частность, особенность,

проявление) и — её начало, возможность, исток... Предмет — образ целого. Неразделимость того, что в

будущем курсе станет основой отдельных отраслей естествознания — механики, физики, биологии,

химии и т.д., и — предрасположенность этих расхождений.

Г. Загадки Я-сознания. Эти загадки имеют особый смысл во всём строении учебного курса 1-2-х

классов. Здесь формируется, укореняется и становится странным для самого себя (остраняется) основной

субъект обучения в нашей школе — ученик.

Если семи- и восьмилетний человек не станет странным для самого себя, не удивит — себя —

природой, словом, числом, а главное — своим собственным образом как обучающегося (обучающего

себя), т.е. нечто мучительно не знающего, точнее — не понимающего, но страшно желающего понять, —

если всего этого не произойдёт, — то вся идея нашей школы обречена на провал.

Загадки момента истории. Теперь — не только личная память, но — память о бывшем до меня и без

меня и соотнесение этой памяти с памятью о том, что происходило со мной, что есть грань моего Я...

«Наследственность» (генетическая и историческая). Вектор прохождения невозвратных мгновений и

жизней и — замыкание на феномен культуры (произведение). Время и вечность. Типы историзма (эти

типы будут затем развёрнуты в «циклах культуры»). Интерес к генеалогии. История и ее памятники.

Накопление «знаний, умений, навыков» в движении истории и, с другой стороны, развитие способности

расти «корнями вверх», перерешать своё прошлое. История и — культура. Загадка двух форм

исторического понимания: «как это было...» и «как это могло быть...». Точки рождения и смерти — точки

смыкания загадки «Я-сознания» и загадок истории. Календари, их спектр и «дополнительность».

Игровые средоточия

Основной смысл этих средоточий — метод «физических действий» (Станиславский), по-своему

готовящий ученика к его роли субъекта учебной деятельность новая грань между сознанием и

мышлением, грань по линии: играпольная) — культурная деятельность. Предполагаются такие

средоточия: физические игры, гимнастика с особым развитием самостоятельных форм как одного из

существенных истоков, полюсов музыки.

Словесные игры с элементами поэтики (ср. загадки слова) и с особым вниманием к интонационной

составляющей речи (интонация — второй исток музыки антитезы, её мелодийная грань).

Художественный образ — в субъективных средоточиях глаза и руки, в объективном воплощении на

полотне, в глине, камне, в графическом ритме линий, в зачатках архитектурного видения. Изображение.

Воображение. Ир; Элементы ручного труда, ремесла.

Музыка (со второго класса) рождается в сопряжении ритма и интонации-мелодии, музыкального

инструмента и пения, исполнения и импровизации.

Театр. Обычное театральное действо. Углубление в театральность бытия. Школа как театр.

Методические особенности урока-диалога

Переопределение общей учебной проблемы каждым учеником. Порождение им своего вопроса как

загадки, трудности, который пробуждает мысль, а не снимает проблемы.

Смысл в постоянном воспроизведении ситуации «учёного незнания», в сгущении своего видения

проблемы, своего неустранимого вопроса-парадокса.

Выполнение мысленных экспериментов в пространстве образа, выстроенного учеником. Цель — не

решить проблему, а углубить ее, вывести на вечные проблемы бытия.

Позиция учителя. Ставя учебную проблему, учитель выслушивает все варианты и переопределения.

Учитель помогает проявить различные формы логики разных культур, помогает выявить точку зрения и

поддерживается культурными 'концепциями.

Позиция ученика. Ученик в учебном диалоге оказывается в промежутке культур. Сопряжение требует

удерживать собственное видение мира ребёнком до поступка. В начальной школе необходимы

многочисленные построения-монстры (попытка посмотреть на предмет и мир в целом). В подростковом

возрасте — разнообразные учебные и другие инициативы ребят — встречи с новыми людьми, взглядами,

культурами.

Предтечи, разновидности, последователи