Сборник трудов конференции Павловские чтения 2010

Подождите немного. Документ загружается.

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

470

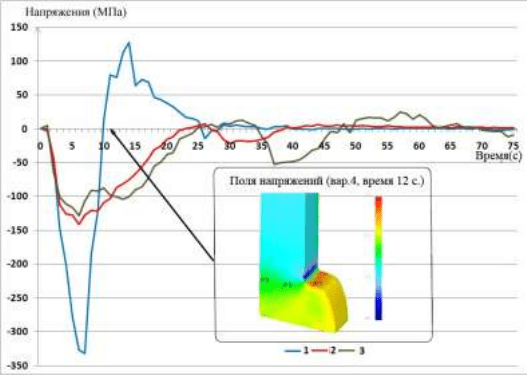

Рис.3. График распределения напряжений по сечению образца для варианта 4

Из графиков видно, что в части заготовки, находящейся в вертикальном канале возникают

сжимающие напряжения. На внутренней стороне, что соответствует точке 1, перед перегибом

находится область с более интенсивными сжимающими напряжениями (250 - 350 МПа), чем в

остальной части вертикального канала, а после перегиба канала находится поле растягивающих

напряжений (100-150 МПа). Возникновение растягивающих напряжений в этой части заготовки

связано с неравномерностью течения металла по высоте заготовки, что может приводить к

возникновению характерных трещин и разрывов, проникающих на глубину действия

растягивающих напряжений.

Выводы:

1. Исследовано распределение деформации по длине и сечению образца после РКУП

2.

Показано, что напряженное состояние характеризуется неравномерностью на примере

исследования среднего напряжения. Слои металла находящиеся в области внутреннего

сопряжения каналов в вертикальной части испытывают сжимающие напряжения, а в

горизонтальной части растягивающие напряжения.

Список литературы:

1. Сегал В.М. Процессы пластического структурообразования металлов. Минск. Наука и

техника. 1994, 232 с.

2. Валиев Р.З., Александров И.В. Нанострутурные материалы, полученные интенсивной

пластической деформацией. Москва. Логос. 2000, 272 с.

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

471

УДК 621.735.9.073.004

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛИНОВОГО ИНСТРУМЕНТА.

Кобелев о. А., к.т.н.

Россия, НИТУ (МИСиС), о-kobelev@yandex.ru

Рассмотрены результаты компьютерного моделирования процесса развертки

толстостенных трубных поковок в плоские плиты, а также конструкции клиновых инструментов,

обеспечивающие экономию материальных и энергетических ресурсов процесса.

There are considered the results of computer simulation of the process of thick-walled tube

forgings unwrapping into flat plates as well as design of wedge tool simplifying technology and

providing material and energy saving.

Цель работы – совершенствование технологии и инструмента для развертки в плиты

толстостенных кованых труб большого диаметра на основе результатов моделирования процесса.

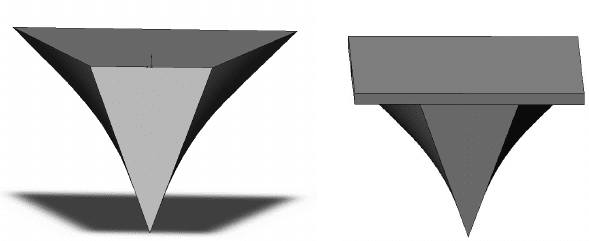

В работе /1/ даны технологическая схема для развертки трубных поковок и предложенные

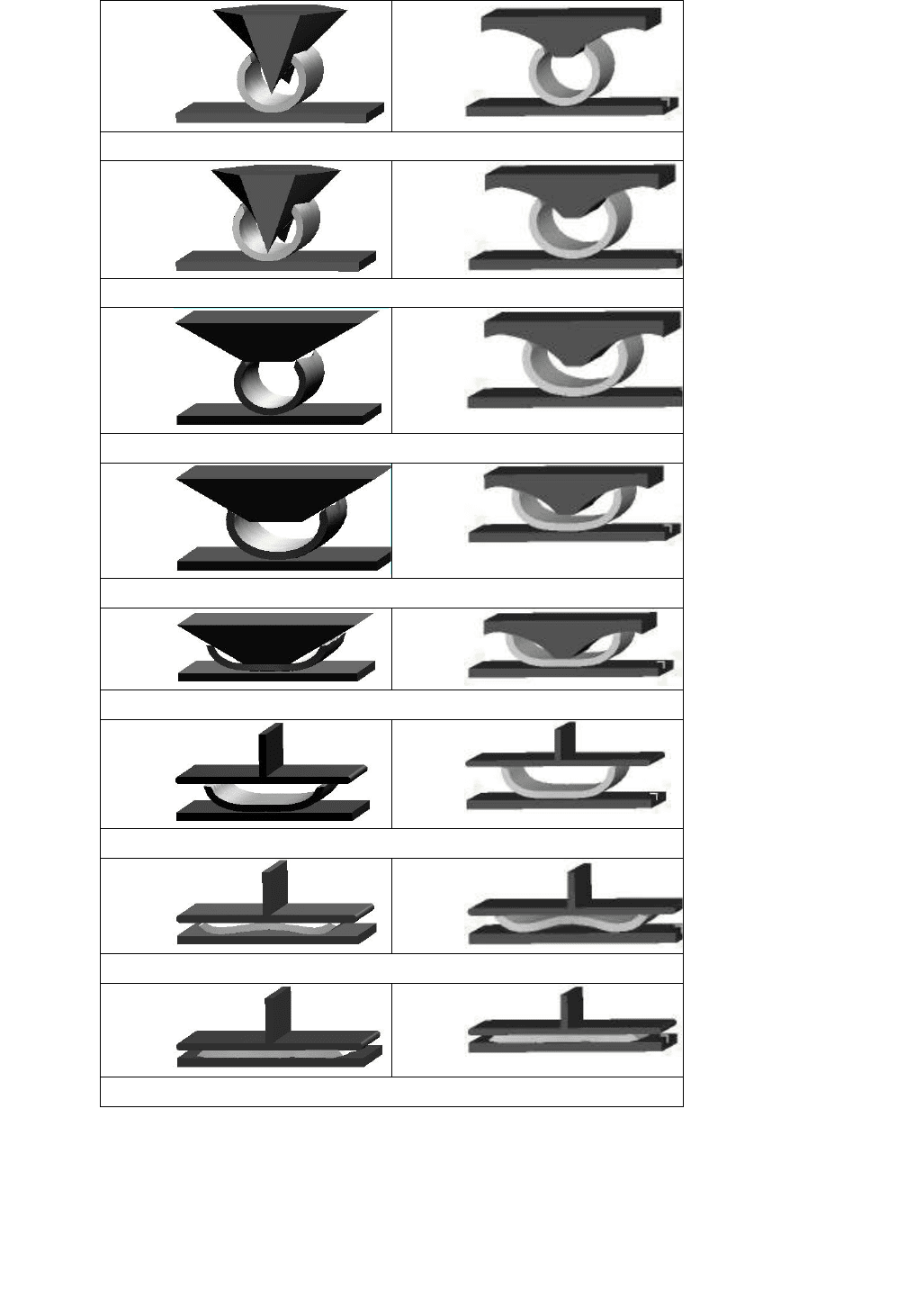

конструкции клинового инструмента, трехмерные модели которых представлены на рис. 1.

а б

Рис. 1. Трехмерные модели профиля бойка с переменным углом наклона боковых рабочих

граней (а) и спаренного клинового бойка (б) для развертки трубной заготовки

Для сокращения числа операций при развертке полой заготовки в плиту предложили

конструкцию клинового инструмента, разработанную на основе клина с углом 120

О

,

вершина

которого была обрезана по горизонтальной плоскости (рис. 2,а), а также бойка с криволинейной

образующей боковой поверхности (рис. 2,б). Особенность конструкции этих бойков состоит в том,

что их боковые грани имеют переменный угол наклона к вертикальной плоскости,

обеспечивающий углы раскрытия кромок прорезанного паза трубной заготовки при развертке от

90 до 160-170

О

для увеличения ширины паза до максимального размера за один - два перехода.

Такое техническое решения для конструкций клиновых бойков разработали на основе анализа

результатов компьютерного моделирования.

Моделирование развертки трубной поковки клиновым инструментом проводили с

использованием конечно-элементной системы компьютерного моделирования, позволяющей

моделировать трехмерные неизотермические процессы горячей обработки металлов давлением с

учетом изменения напряжений течения деформируемого материала от температуры, степени и

скорости деформации при широком спектре различных граничных и начальных условий.

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

472

Отработку методики проведения расчетов и компьютерного моделирования комплексного

процесса развертки проводили для клиновых бойков, а на заключительной стадии процесса – для

плоских бойков. Моделирование проводили при следующих условиях: размеры исходной трубной

поковки – наружный диаметр 2360 мм, внутренний диаметр 1690 мм и длина 5700 мм;

температура заготовки – 1200

О

С; температура верхнего бойка и нижней плиты – 350

О

С, скорость

движения траверсы пресса – 30 мм/с, коэффициент трения на контакте заготовка – инструмент -

0,3, число конечных элементов при разбиении заготовки - 3000. Число итераций по прямому

линейному методу составляло от 3 до 10. Шаг для расчетов формоизменения по времени задавали

0,25 с, а шаг записи промежуточных результатов на жесткий диск в файл данных выбирали от 2,5

до 5 с. В зависимости от типа и размеров клинового и плоских бойков записывали от 350 до 500

шагов в файл данных. При необходимости уточнения и корректировки исходных данных или

полученных результатов вычислительные эксперименты повторяли для каждого варианта от 2 до 5

раз.

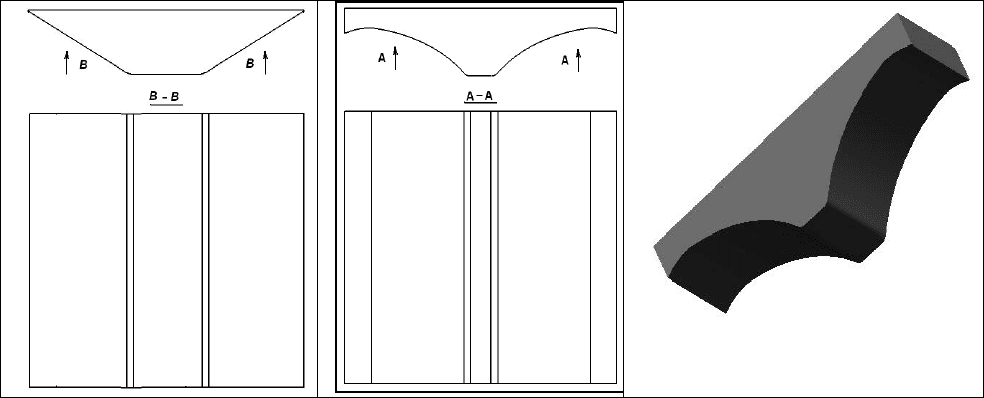

Анализ формоизменения трубной заготовки при развертке бойками различной

конфигурации производили по стадиям, которые устанавливали визуально по данным,

выводимым на дисплей постпроцессором FEM CAD системы, а также по графикам зависимости

нагрузки на прессе от хода верхней траверсы, которые строили и редактировали в постпроцессоре

с помощью электронных таблиц Excel и графических редакторов MS Picture Manager по данным

файлов, записанных на жесткий диск.

а б в

Рис. 2. Схемы трапециевидного бойка (а) и бойка с криволинейной образующей боковой

поверхности (б, в) для развертки трубных поковок

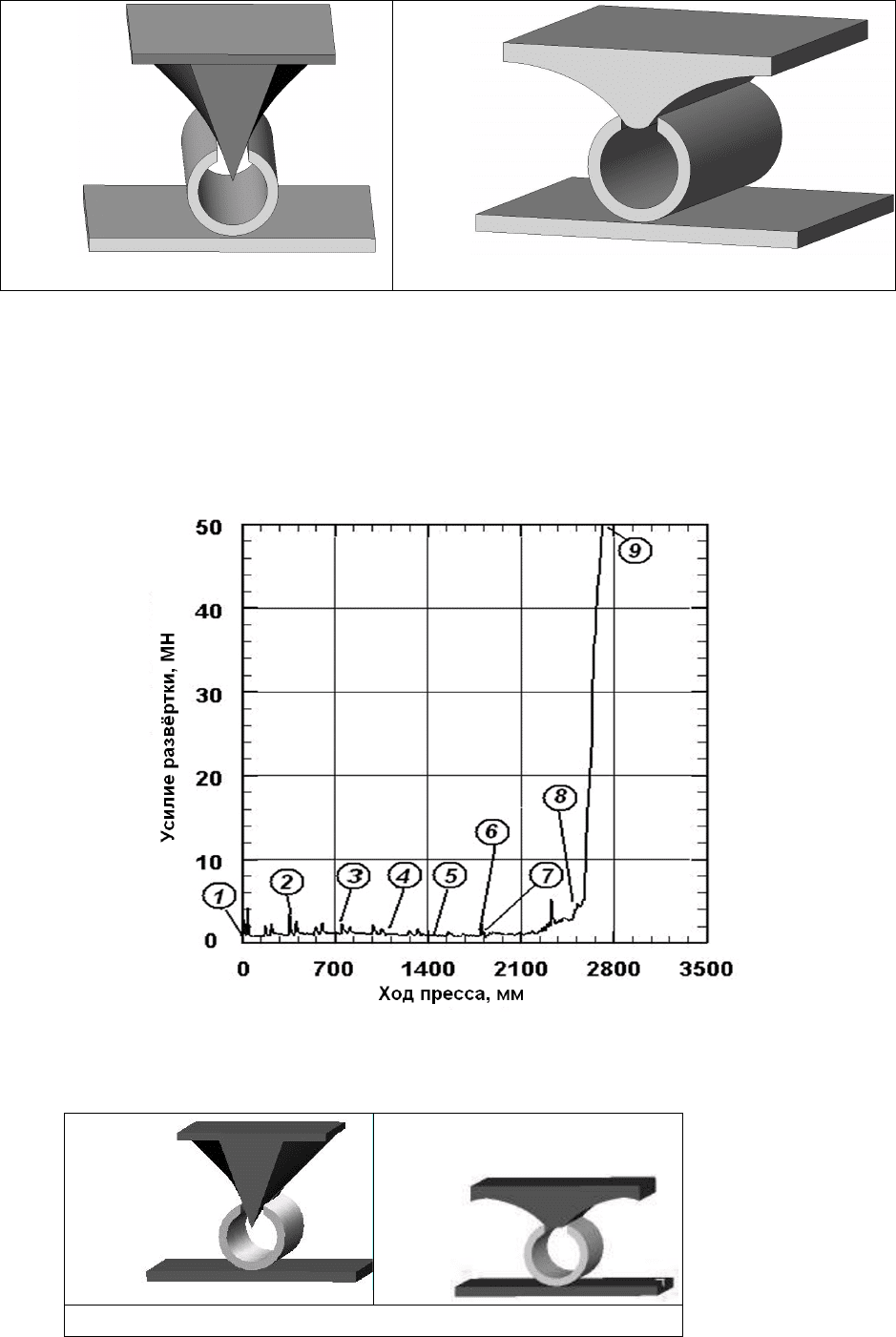

Трехмерные геометрические модели сборок заготовки с инструментом для компьютерного

моделирования представлены на рис. 3.

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

473

а

б

Рис. 3. Модель развертки трубной поковки бойками с переменным углом наклона боковых

рабочих граней (а) и с криволинейной образующей боковой рабочей поверхности (б)

Результаты сравнения формоизменения трубной заготовки с вырезом и силового режима

деформирования, полученные при моделировании процесса развертки известным и предложенным

бойками, представлены на рис. 4-5.

Рис. 4. Зависимость нагрузки на верхний боек от хода пресса

в соответствие с позициями (рис. 5)

Позиция 1

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

474

Позиция 2

Позиция 3

Позиция 4

Позиция 5

Позиция 6

Позиция 7

Позиция 8

Позиция 9

а б

Рис. 5. Стадии формоизменения развертываемой трубной поковки профильными бойками с

прямолинейной (а) и криволинейной (б) боковой поверхностью

Анализ результатов моделирования показал, что одной из особенностей процесса является

отрыв центральной части заготовки от нижнего основания на стадиях развертки, предшествующих

образованию плоских участков и повышение усилия ковки на стадии обжима плоской части плиты.

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

475

Это происходит в момент, когда начинается формирование плоского участка поверхности

заготовки под верхним бойком и начинается её деформация по толщине. В случае если эта

деформация превышает некоторый предел, происходит явление пережима и вместо процесса

развёртки начинается сворачивание полой заготовки с уменьшением ширины паза. Очевидно, что

полноразмерная развертка в плиту на заключительных стадиях за один проход должна

производиться либо при выдержке плиты под давлением на максимальном усилии пресса на время,

достаточное для окончательного формообразования поковки, либо необходимо предусмотреть

несколько проходов для развертки плоским бойком с величиной подачи заготовки 0,25 – 0,5 от её

длины.

Использование бойков с криволинейной боковой поверхностью по сравнению с бойками

известной конструкции позволяет исключить из технологического передела развертки один

передел, что дает возможность снизить расход металла на изготовление бойков, сократить

расходы на нагрев трубной заготовки и ее деформацию, повысить производительность процесса

развертки крупногабаритных заготовок в плоские плиты.

Таким образом, при разработке технологии производства крупногабаритных толстых плит

из трубной заготовки, выборе деформирующего инструмента и назначении технологических

режимов ковки нужно учитывать выявленные в результате компьютерного моделирования

особенности формоизменения и характер изменения нагрузки на прессе для разных переходов

процесса.

Список литературы

1.

Кобелев О.А., Тюрин В.А. Клиновой инструмент для развертки толстостенной трубной

поковки в плиту //КШП. ОМД. 2009. № 7. С. 12-15.

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

476

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ

ПРЕССОВАНИИ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ.

Касаткин Н.И., Белов В. Г., Белов А.В.

Россия, Московский государственный университет приборостроения и информатики,

beloff@gmail.com

Одним из эффективных процессов обработки металлов давлением, который широко

используется для получения длинномерных изделий из медных сплавов является процесс горячего

прессования. Наряду с известными преимуществами, процесс прессования имеет и ряд

недостатков, одним из которых является ограничение по скорости прессования, связанное с

возможностью появления поперечных трещин при выходе металла из матрицы [1,2]. В качестве

критерия трещинообразования предлагается использовать либо скорость прессования, либо

скорость истечения [3,4]. В работе [2] предлагается использовать скорость истечения в

зависимости от вытяжки. Недостатком этих критериев является, во-первых, их ощутимый разброс

(по данным работы [3] допустимая скорость истечения для латуни Л63 составляет 1,0…2,7 м/с),

что затрудняет их практическое использование, а во-вторых, что более важно, ни скорость

истечения, ни скорость прессования не являются непосредственными причинами образования

поперечных трещин. В связи с этим данная статья посвящена разработке новых критериев

трещинообразования, лишённых вышеуказанных недостатков.

Известно [1,2], что причиной появления поперечных трещин является неравномерность

деформации, которая приводит к тому, что центральные слои металла истекают из матрицы

быстрее, чем периферийные, в результате чего в центральных слоях возникают сжимающие

напряжения, а в периферийных — растягивающие. Если растягивающие напряжения σ

рас

превысят

временное сопротивление металла σ

b

при выходе из матрицы, то возникнет трещина. Можно

принять, что начало образования трещин соответствует условию σ

рас

=σ

b

.

Причиной появления σ

рас

является неравномерность деформации. Чем больше

неравномерность деформации, тем больше σ

рас

. Причиной неравномерности деформации

являются: сила трения по поверхности контейнера, неравномерность температурного поля по

сечению слитка, геометрический фактор. Рассмотрим их более подробно.

Силы трения по поверхности контейнера можно характеризовать напряжениями трения τ

конт

,

а их влияние на растягивающие напряжения — K

конт

·τ

конт

, где K

конт

— коэффициент

пропорциональности.

Неравномерность температурного поля по сечению слитка можно характеризовать

отношением τ

конт

/τ

сред

, а его влияние на растягивающие напряжения — K

T

·τ

конт

/τ

сред

, где K

T

—

коэффициент пропорциональности, а τ

сред

— касательные напряжения при средней температуре

слитка.

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

477

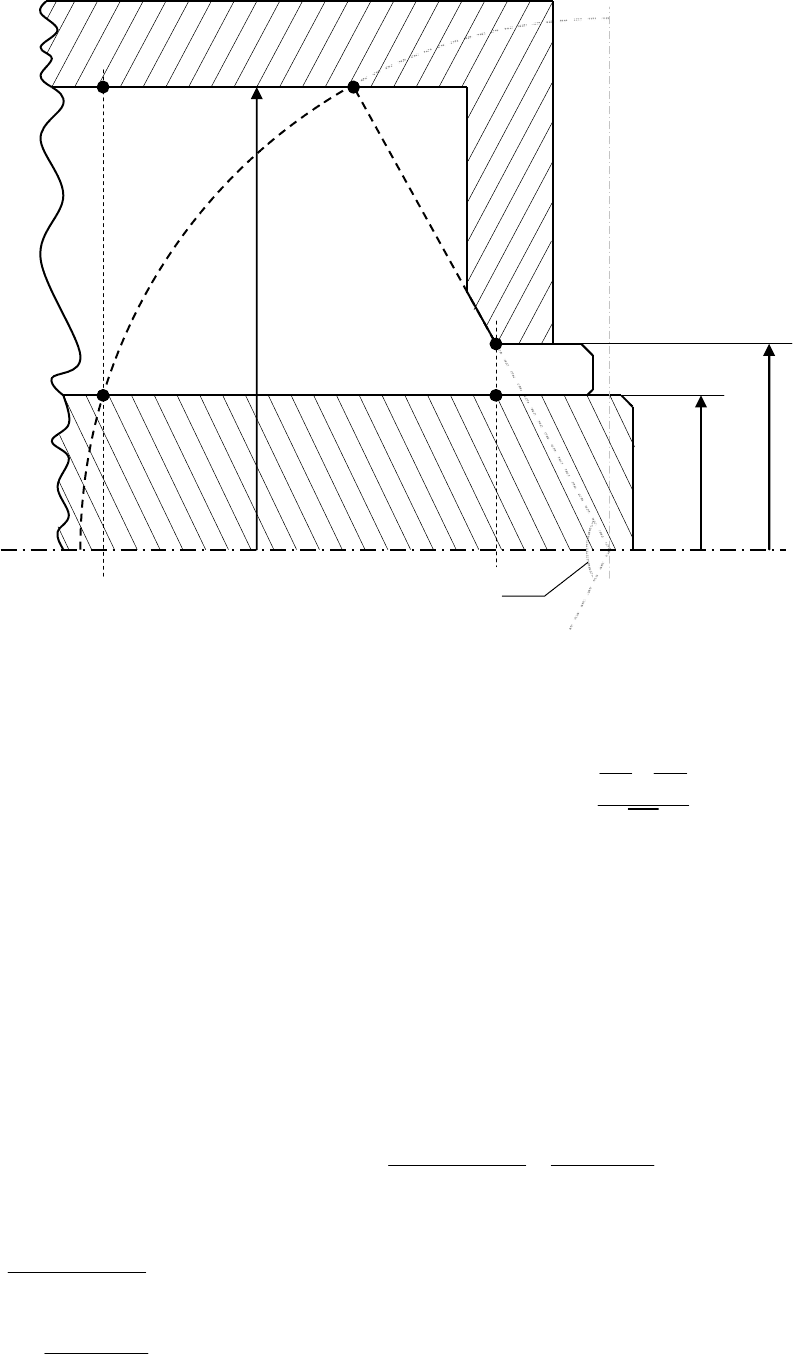

2α

A

B

E

C

D

D

к

d

иг

d

тр

Рис.1. К определению геометрического фактора

Геометрический фактор γ (рис.1) можно характеризовать отношением длин траекторий

движения точек по центру слитка (при прессовании прутка) или по поверхности иглы (при

прессовании труб) и по периферии через очаг деформации:

AB

DECD+

=

γ

, а его влияние на

растягивающие напряжения можно характеризовать как K

γ

·γ, где K

γ

— коэффициент

пропорциональности.

Временное сопротивление металла σ

b

на выходе из матрицы зависит с одной стороны от

наклёпа в процессе деформации, а с другой стороны от скорости рекристаллизации, которая в

свою очередь определяется степенью деформации и температурой.

В практическом диапазоне изменений технологических параметров прессования можно

принять σ

b

= K

s

·σ

s

кон

, где K

s

— коэффициент пропорциональности, а σ

s

кон

— предел прочности

металла при выходе из матрицы.

Тогда условие образования трещин можно записать в виде:

K

конт

·τ

конт

· K

T

·(τ

конт

/τ

сред

)·K

γ

·γ=K

S

·σ

S

кон

или

γτ

τσ

γ

⋅

⋅

=

⋅⋅

2

конт

сред

к

oн

S

S

Tконт

K

KKK

.

Так как коэффициенты K

кон

, K

T

, K

γ

и K

s

для каждого материала являются постоянными, то

обозначив

об

S

Tконт

K

K

KKK

=

⋅

⋅

γ

, где K

об

— обобщающий коэффициент пропорциональности,

получим

γτ

τσ

⋅

⋅

=

2

конт

сред

кон

S

об

K

.

Используя программу «Тепло» [5,6] можно определить σ

s

кон

, τ

сред

, τ

конт

для любой

технологической схемы прессования по ходу шплинтона. Нас же интересуют значения этих

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

478

параметров для начала трещинообразования. Этот момент, а следовательно и соответствующие

ему значения σ

s

кон

, τ

сред

, τ

конт

можно определить используя программу «Тепло» для прессования

труб на конической игле [7,8]. Значение K

об

для этого момента будет допустимым, т.е. [K

об

]. Если

K

об

>[K

об

] то трещин не будет, а если K

об

≤[K

об

] то будут образовываться трещины. Значительно

удобнее использовать не абсолютное значение K

об

, а относительное

][

об

об

K

K

N =

,

т

.

е

.

коэффициент

запаса

по

трещинообразованию

.

Данной

методикой

можно

воспользоваться

,

если

есть

возможность

провести

натурный

эксперимент

по

прессованию

на

конической

игле

и

точно

определить

отмеченные

параметры

для

момента

образования

первой

трещины

.

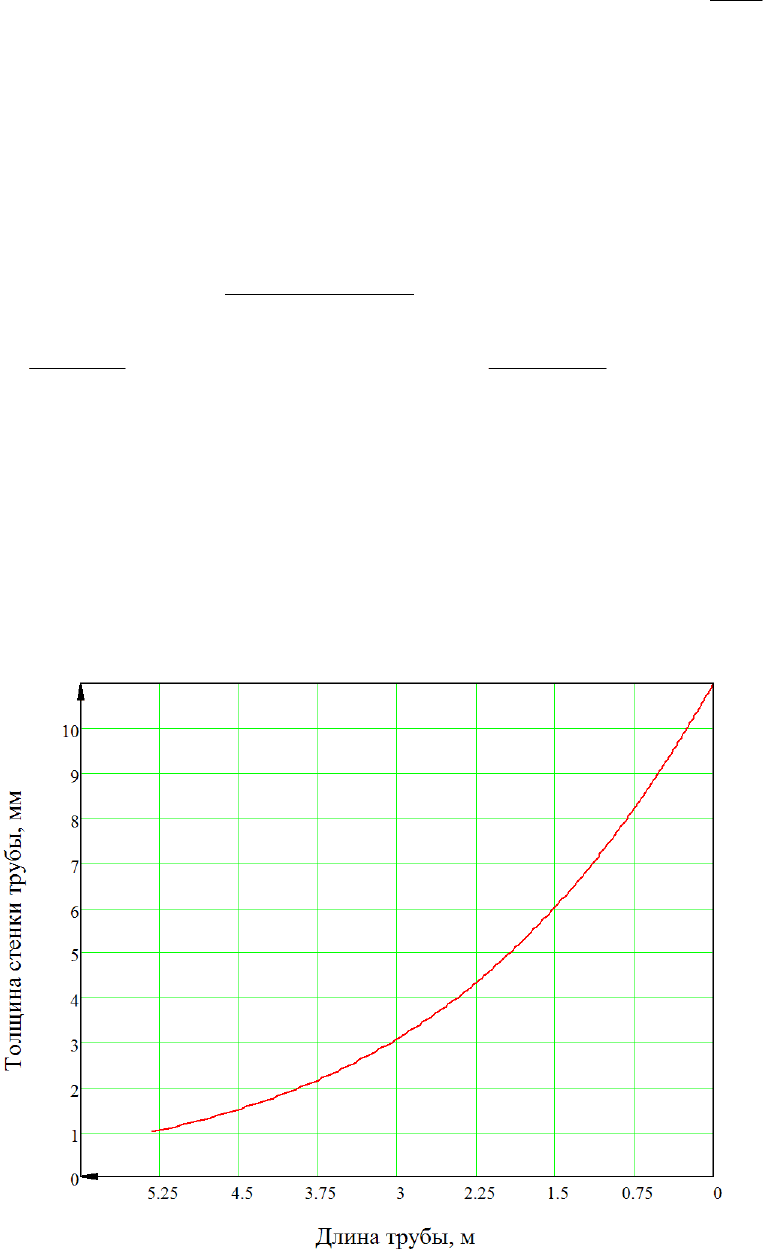

При

прессовании

на

конической

игле

внутренний

профиль

изменяется

неравномерно

(

рис

.

2),

что

связано

с

одновременным

изменением

коэффициента

вытяжки

и

диаметра

иглы

.

Поскольку

текущий

диаметр

конической

иглы

в

очке

матрицы

зависит

от

времени

,

можно

записать

( )

(

)

ττ

⋅⋅

−

+=

ПРЕСС

СЛ

НАЧИГКОНИГ

НАЧИГИГ

V

L

DD

DD

..

.

,

тогда

текущая

площадь

иглы

будет

равна

( )

(

)

4

2

τπ

τ

ИГ

ИГ

D

S

⋅

=

,

текущая

вытяжка

( )

(

)

( )

τ

τ

τµ

ИГТР

ИГК

SS

SS

−

−

=

,

а

общая

длина

трубы

ττµτ

τ

dVL

ПРЕССТР

)()(

0

∫

⋅=

.

Значение

N

можно

определить

и

по

реально

действующим

технологическим

схемам

.

На

заводах

цветной

металлургии

технологические

схемы

отрабатываются

десятилетиями

,

и

в

технологических

инструкциях

отражаются

только

такие

технологические

схемы

,

соблюдение

параметров

которых

не

приводит

к

браку

или

недопрессовкам

.

Поэтому

пересчётом

этих

схем

по

программе

«

Тепло

»

можно

найти

минимальное

значение

K

об

для

каждого

материала

.

Это

значение

и

будет

[K

об

].

Рис

. 2.

Изменение

профиля

трубы

при

прессовании

на

конической

игле

Секция 5. Кузнечно-штамповочное производство

479

Литература:

1. Перлин И.Л., Райтбарг Л.Х. Теория прессования металлов. М.: Металлургия, 1975, 448с.

2. Жолобов В.В., Зверев Г.И. Прессование металлов. М.: Металлургиздат, 1971.

3. Зиновьев А.В., Колпашников А.И., Полухин П.И. и др. Технология обработки давлением

цветных металлов и сплавов. Учебник для ВУЗов. М.: Металлургия, 1992.

4. Грабарник Л.М., Нагайцев А.А. Прессование цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия,

1983.

5. Белов А.В., Касаткин Н.И., Белов В.Г. Математическая модель процесса прессования медных

сплавов. Сборник научных трудов. М.: МГАПИ, 2001.

6. Белов А.В., Касаткин Н.И., Белов В.Г. Анализ изменения температурных, скоростных и силовых

параметров при прессовании труб из меди и латуни. Сборник научных трудов. М.:МГАПИ,

2004.

7. Касаткин Н.И., Белов В.Г., Белов А.В.Разработка методики экспериментально-теоретического

определения интервалов деформируемости материалов при прессовании труб. Сборник

научных трудов. М.:МГАПИ, 2004.

8.

Белов В.Г., Белов А.В., Касаткин Н.И., Борисов Н.Б. Оценка технологии прессования медных и

латунных прутков из условия возможного образования поперечных трещин. Сборник

студенческих трудов. М.:МГУПИ, 2006.