Сборник докладов - Электроэнергетика глазами молодежи 2010

Подождите немного. Документ загружается.

85

ПРИМЕНЕНИЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОВОДОВ НА ЛЭП, КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ

Б.Р. Гарипов

УГАТУ

Необходимо отметить, что существующие в настоящее время методы борьбы с об-

разованием ледяной корки на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи и защиты от нее

несовершенны, высокозатратны и не отражают современных реалий развития электро-

энергетики. Проблема совершенствования механической части конструкций высоко-

вольтных линий в гололёдно-ветровых районах страны приобретает исключительно

важное, приоритетное значение для электроэнергетики. Из года в год возрастает объём

«старых» действующих линий электропередачи, в то же время для их обновления при-

меняют традиционные типовые проектные конструкции, в которых проблема гололеда и

пляски проводов не решена до конца.

Видами обледенения проводов при эксплуатации ВЛ являются гололед, зернистая

и кристаллическая изморозь, мокрый снег и сложные отложения. Гололед – это слой льда,

образующийся на любых предметах и на поверхности земли при морозе вследствие на-

мерзания капель переохлажденного дождя, мороси или тумана.

Например, для Башкирии характерны отложения гололеда при следующих услови-

ях: слабые морозы в интервале от 0 до минус 2°С – в 83 % случаев, в интервале от 0 до

минус 5°С – в 96 %; высокая влажность в интервалах 10096 % – в 88 % случаев и

10091 % – в 100 %; скорость ветра в интервалах 28 м/с – в 56 % случаев, 212 м/с – в

77 %. В качестве расчетной принята температура минус 5°С. Длительность сохранения

гололеда на проводах достигает 30 суток и более.

Наиболее эффективным способом борьбы с гололедом является его плавка, позво-

ляющая удалить отложения на проводах. Существует множество схем плавки гололеда:

перераспределение нагрузки, наложение добавочного тока на ток нагрузки, двухфазные

схемы без использования земли, двухфазные схемы с использованием земли, трехфазные

несимметричные схемы без использования земли, трехфазные симметричные схемы. К

примеру, в сетях Башкирэнерго 95 % схем основаны на режимах трехфазного короткого

замыкания (КЗ).

Трехфазные симметричные схемы. Преимуществом трехфазных схем плавки явля-

ется одновременность плавки гололеда на всех фазах, отсутствие неблагоприятных влия-

ний на работу элементов цепи и линий связи. Протекание по линии необходимых для

плавки гололеда токов достигается трехфазным КЗ (наибольшее распространение – при

переменном токе).

Одним из основных требований к устройствам плавки является оперативность

управления плавкой. Для этого в цепь плавки не должно включаться оборудование, участ-

вующее в нормальных режимах сети. Напряжение плавки к линиям должно подводиться

через обходные системы шин и специально построенные ячейки плавки.

В этих случаях для плавки гололеда используется не собственный (линейный) или

обходной выключатель, а специальный выключатель, подключенный параллельно основ-

ному выключателю ввода 10 кВ. Для закорачивания линии применяются, как правило,

разъединители или выключатели, установленные в расчетных точках сети.

Для ВЛ 10 кВ в качестве источника тока плавки гололеда, как правило, достаточно

установки на подстанции трансформаторов суммарной мощностью 4–5 МВА.

86

Для существующих схем сети плавка осуществляется, как правило, путем трехфаз-

ного КЗ в конце соответствующего участка ВЛ, в результате чего плавка в сети 10 кВ ка-

ждой из подстанций может производиться практически независимо от сети других под-

станций. Токи плавки гололеда в конце магистрали, протяженного ответвления или в конце

кольцующей перемычки при напряжении 10 кВ составляют от 300 до 1800 А. При плавке

гололеда трехфазным КЗ закорачивание линии может быть произведено не только в одной

точке. Такая плавка гололеда получила название плавки методом одновременных КЗ.

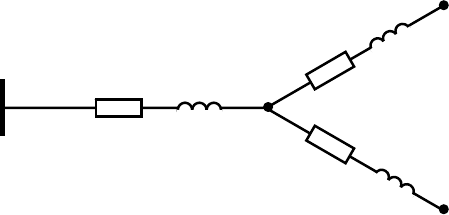

Рисунок 1 – Схема плавки методом одновременных КЗ

Для линии, приведенной на рисунке 1, КЗ на концах ответвлений – в точках 2 и 3 –

приводят к тому, что токи этого режима недостаточны для плавки на магистрали 4–1 и

больше допустимых для ответвлений. Короткое замыкание в точке 1 приводит к протека-

нию по магистрали 4–1 токов, превышающих длительно допустимые. Одновременные КЗ

в точках 2 и 3 приводят к требуемым токам плавки.

При проведении плавки одним из сложных и важных вопросов является определе-

ние момента отключения тока плавки, которому должно соответствовать полное удаление

отложений во всех пролетах провода линии.

При плавке гололеда на линии, особенно протяженной, могут встретиться участки,

на которых гололед не образовался. Даже если вся линия подверглась обледенению, то

отложения гололеда могут быть неодинаковыми как в различных местах линии, так и в

различных местах пролета. При плавке гололеда участки линии с меньшими размерами

отложения освобождаются от гололеда в первую очередь, и, пока плавка гололеда про-

должается на участках с большим размером отложения, провода, освободившиеся от го-

лоледа, будут интенсивно нагреваться, что может привести к потере их механической

прочности или нарушению габарита из-за увеличения стрелы провеса провода. В связи с

этим к трехфазной схеме плавки предлагается добавить следующий метод: после частич-

ного токового прогрева осуществить на проводах их электродинамическое взаимодейст-

вие. Одним из возможных результатов могло бы стать сокращение времени среднего про-

цесса плавки, что существенно уменьшило бы теплорасходы.

Перед тем как произвести электродинамическое взаимодействие на провода ВЛ,

можно теплом ослабить связь между проводом и гололёдом. Для этого необходимо опре-

делить момент перехода от «частичного токового прогрева» к электродинамическому

взаимодействию. Можно воспользоваться двумя датчиками температуры, один из кото-

рых размещается в месте с наименьшим размером отложения, а другой – с наибольшим,

например, в одном пролете. Первый – около места закрепления провода, где не происхо-

дит закручивания (отложение всегда меньше и удаляется в первую очередь), второй – в

середине пролета. В процессе плавки датчики будут измерять разную температуру.

После полного сброса отложения в месте закрепления провода первый датчик сиг-

нализирует о факте отключения плавки, при этом в середине пролета отложение будет

частично сохраняться, но уже будет нарушена адгезионная связь провода и ледопокрова.

После отключения плавки производится электродинамическое взаимодействие проводов.

Представляется целесообразным рассмотреть эти процессы подробнее.

4 1

2

3

Шины 6…10 кВ

87

После прогрева проводов предполагается подавать в них определенные значения

импульсов, повторяющиеся значительно чаще, чем частота колебаний пролётов проводов.

При этом значение частоты можно принять в сто и более раз выше собственных колеба-

ний длины пролёта – от опоры до опоры.

Необходимого повышенного электродинамического взаимодействия проводов на

линии можно достичь через повышение индукции магнитного поля, и тогда сила взаи-

модействия проводов увеличится как квадрат приращения индукции. Например, если

импульсный ток поднять в 3 раза, то индукция увеличится в 3 раза, а сила взаимодейст-

вия проводов – в 9 раз.

Собственная частота поперечных колебаний пролётов проводов мала и является

функцией массы проводов, их натяжения и составляет ориентировочно 0,1 Гц и меньше.

По предположению, в длине пролета провода от точки стрелы провеса к опорам и

обратно начнут наблюдаться относительно высокочастотные поперечно-изгибные колеба-

ния, которые появятся в центре пролёта, где жёсткость системы проводов минимальна, и

далее станут перемещаться от центра к подвесам на изоляторах.

Данный метод предполагает высокочастотную «тряску» проводов, но не колебания

самого пролёта, с частотой намного большей, чем собственная резонансная частота пролё-

та, но между тем не кратной ей (чтобы не допустить пляски проводов). При этом пролёт в

целом должен быть спокоен.

Возможно, есть смысл подавать ток в провода с определенной частотой следования

импульсов (от 10 до 50 Гц), что можно осуществлять от того же греющего трансформато-

ра и с помощью тиристоров (тиристорного коммутатора). Тиристор по токовой устойчи-

вости – непревзойдённый ключ, имеющий малые прямые потери, габариты и высокое бы-

стродействие при низкой мощности управления.

В итоге, греющий трансформатор можно запитать по первичной обмотке, вторич-

ную соединить с тиристорным коммутатором по схеме «звезда–зигзаг» (без выпрямления

или с выпрямлением), с оптимальными для рассматриваемой линии и ситуации на ней па-

раметрами импульсов по длительности и частоте.

Используя вместо аналоговой системы управления дискретную – типа ШИМ (ши-

ротно-импульсная модуляция), можно гибко и точно управлять количеством выделяемого

тепла, а также изгибными колебаниями локальных участков линий. В результате задача

нагрева минимизируется по энергозатратам – вначале только на нагрев, нарушающий

связь провода и ледопокрова, а потом на раскалывание ставших хрупкими ледяных обо-

лочек колебательно-изгибным управлением ШИМ. Процесс коммутации не должен быть

энергозатратным, так как потери в ключах ШИМ незначительны, а также отсутствуют по-

тери, возникающие при коммутациях трансформаторов по первичной стороне с переход-

ными процессами токовых бросков.

Безусловно, данный метод требует исследования, детальной проверки, углубления

и расширения на основе реальных опытных данных. Потребуются механические расчеты

проводов ВЛ, данные по плотности отложения гололеда на проводах, температуре и ско-

рости ветра при плавке, сборка схемы плавки и восстановление первоначальной схемы и

т.д., а критерием эффективности послужит эксперимент.

Список использованных источников

1. Рудакова Р.М., Вавилова И.В., Голубков И.Е. Борьба с гололедом в электросетевых предпри-

ятиях. Уфа: АО Башкирэнерго, Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, 1995. 126 с.

2. Усманов Ф.Х., Лившиц А.Л. Плавка гололеда на воздушных линиях электропередач. Уфа:

Башкирское книжное издательство, 1985. 186 с.

3. Дьяков А.Ф.

Системный подход к проблеме предотвращения и ликвидации гололедных аварий

в энергосистемах. М.: Энергоатомиздат, 1987. 160 с.

88

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПК

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС РЗА»

И.Х. Хасанова, А.З. Пушкарева, Л.В. Назарова

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ

Основанием для разработки ПК «Информационный комплекс РЗА» послужила не-

обходимость создания базы данных нормативно-технической документации, информаци-

онных, расчетных документов и корреспонденции, используемых при выполнении расче-

тов и текущей работы специалистами службы релейной защиты и автоматики (СРЗА) и

связанных с выдачей и изменением технических параметров настройки устройств релей-

ной защиты и автоматики.

Ввиду большого количества объектов электроэнергетики в операционной зоне

Башкирского РДУ процесс поиска информации занимает немало времени. Для создания

или изменения только одного бланка параметров настройки устройств РЗА необходимо

пересмотреть всю переписку с организациями, обслуживающими данные устройства с

момента их ввода и до настоящего времени, найти информацию по оборудованию высо-

кочастотных (ВЧ) каналов релейной защиты и принципиальные схемы устройств РЗА.

Кроме того, существует необходимость в создании и сохранении выданных уставок

в единой форме (формуляров карт уставок защит) для каждого типа оборудования, удоб-

ной для дальнейшего пользования.

По техническому заданию СРЗА службой эксплуатации программно-аппаратного

комплекса Башкирского РДУ был разработан ПК «Информационный комплекс РЗА», спо-

собный облегчить и упростить поиск нужной информации.

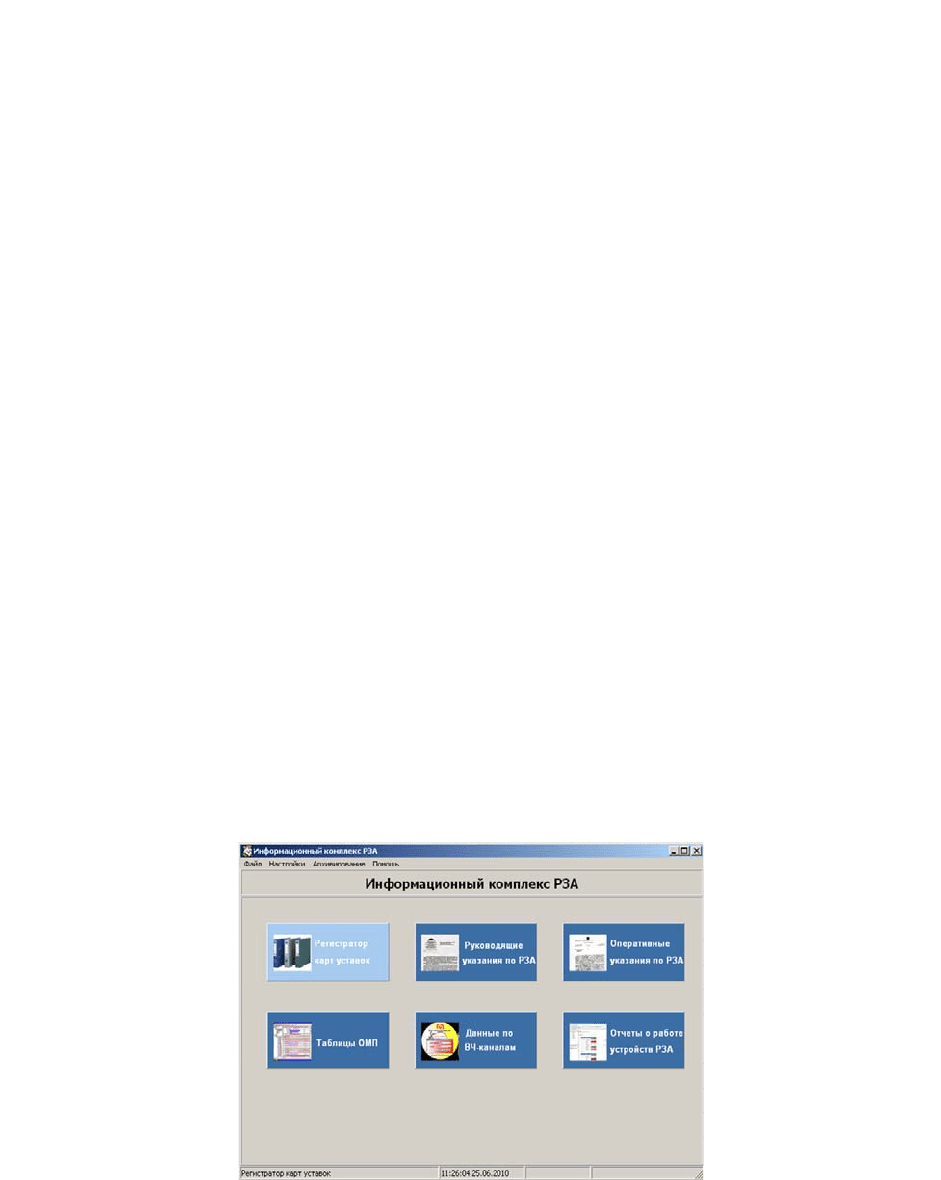

«Информационный комплекс РЗА» состоит из 6 разделов: «Регистратор карт уста-

вок», «Руководящие указания по РЗА», «Оперативные указания по РЗА», «Таблицы

ОМП», «Данные по ВЧ каналам», «Отчеты о работе устройств РЗА» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Внешний вид ПК«Информационный комплекс РЗА»

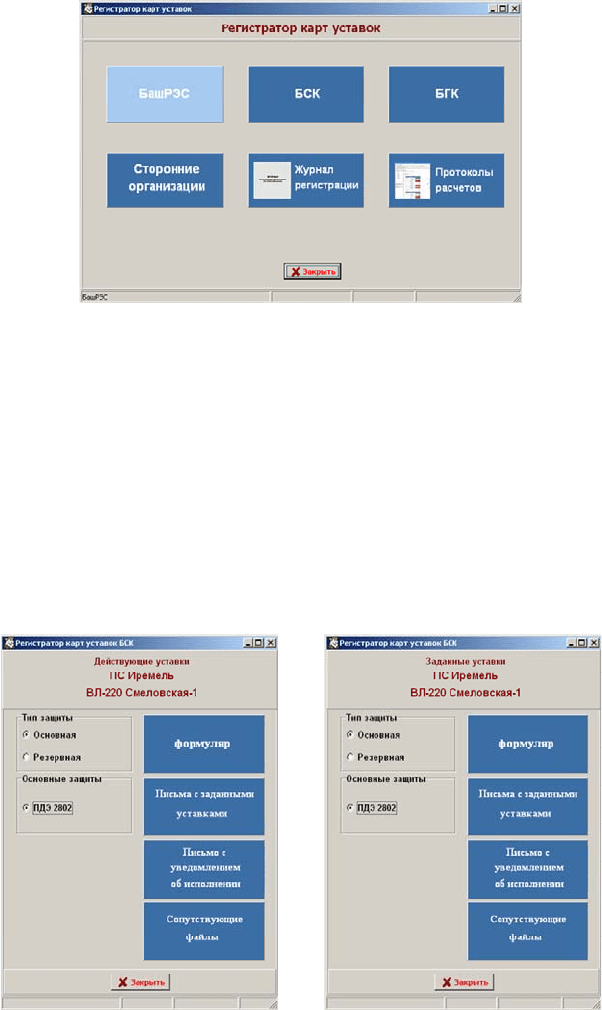

С картами уставок работают в разделе «Регистратор карт уставок» (рисунок 2).

Структурная схема раздела следующая:

наименование организации [БСК, БГК, БашРЭС, сторонние организации], жур-

нал регистрации, протоколы расчетов;

уровень напряжения [500 кВ, 220 кВ, 110 кВ] (выбор из справочника);

наименование подстанции (выбор из справочника);

наименование присоединения (выбор из справочника);

89

Рисунок 2 – Вид окна раздела «Регистратор карт уставок»

подразделы: «действующие уставки», «заданные уставки», «архив»;

формуляр защиты (выбор из справочника).

После выбора организации выбирают класс напряжения, далее – наименование

подстанции, наименование присоединения, потом выбирают подраздел: «действующие

уставки», «заданные уставки» или «архив» и формуляр защиты. В подразделе «Дейст-

вующие уставки» уставки всех защит присоединений, которые выставлены и подтвержде-

ны письмами, можно только просмотреть – корректировку и изменения производить в

данной директории нельзя (рисунок 3, а). Имеется возможность выдачи формуляра в на-

печатанном или электронном (в виде файла Microsoft Office Excel) варианте.

а б

Рисунок 3 – Директории карт уставок:

а – действующие карты уставок; б – заданные карты уставок

Подраздел «Заданные уставки» содержит директорию, в которой помещаются

формуляры карт уставок с измененными или вновь заданными уставками (рисунок 3, б). В

данной директории разрешен просмотр, корректировка (в соответствии с уровнем досту-

па), постановка на контроль (прописывается срок

исполнения), выдача электронного ва-

рианта формуляра в виде файла Microsoft Office Excel, печать. При выполнении изменения

(отметки в строке «Уставки подтверждены») данный формуляр заменяет в директории

действующих уставок старый формуляр, который переносится в архив (рисунок 4).

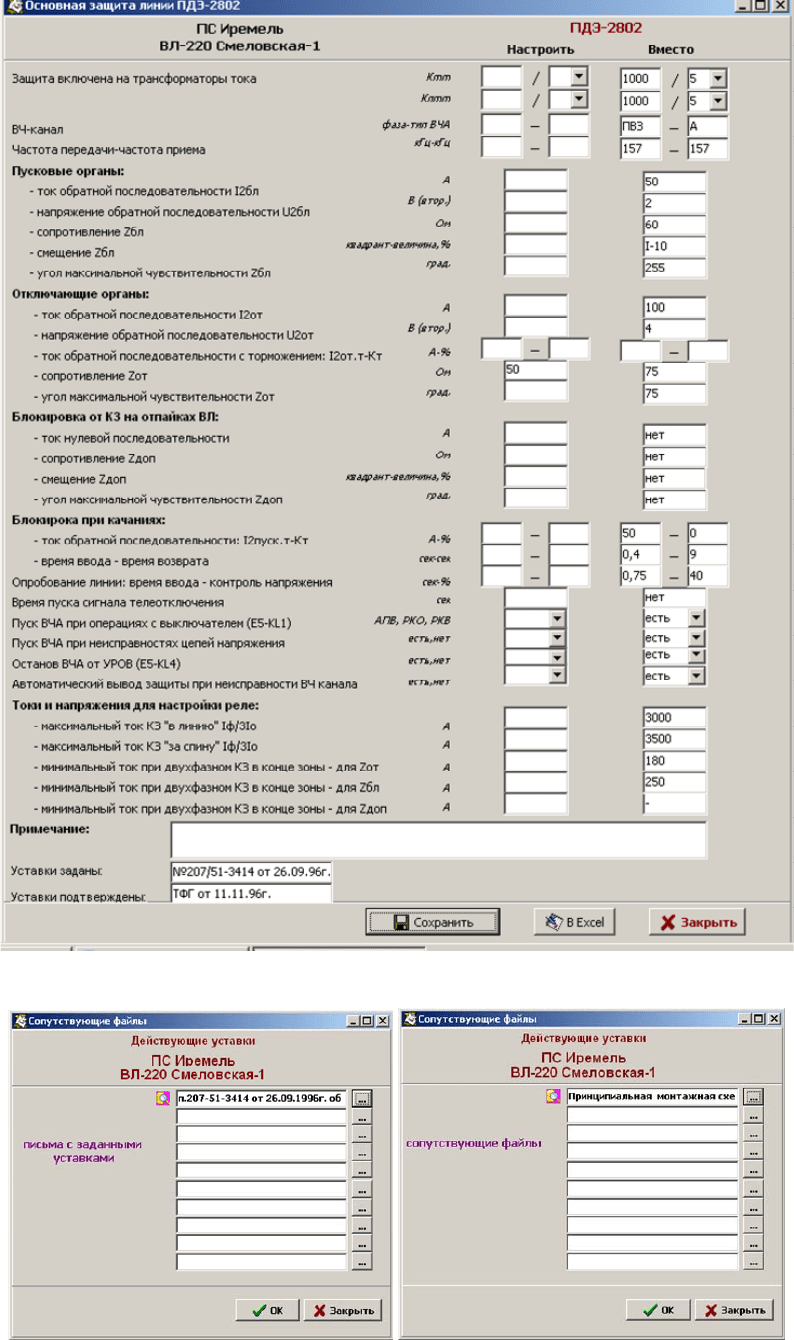

В подразделах «Действующие уставки» и «Заданные уставки» имеется возмож-

ность дополнительных вложений – писем с заданными уставками, писем с уведомлением

об исполнении изменений, схем и т.д. (рисунок 5). В подразделе «Архив» сохраняются

старые формуляры (вместе с письмами и другими вложенными файлами).

90

Рисунок 4

а б

Рисунок 5 – Дополнительные вложения:

а – письма с заданными уставками; б – сопутствующие файлы

91

Формуляры защит составляются на основе технической документации [1–5], и по

мере необходимости будут пополняться на основе существующих. В «Журнале регистра-

ции» содержатся дата, имя пользователя, вносящего изменения или создающего документ,

номер письма, срок исполнения, индикация о просроченном сроке, имеется возможность

экспорта журнала в файл Microsoft Office Excel и печати.

В ПК обеспечивается различный уровень доступа с возможностью одновременного

просмотра, редактирования, создания новых данных с разных рабочих мест:

администратор – добавление пользователей с определением прав;

куратор, начальник службы – просмотр, печать, экспорт, регистрация об испол-

нении, добавление данных в справочники, оперативные указания по РЗА, отчеты

о работе устройств РЗА, данные по ВЧ каналам;

расчетчик – просмотр действующих формуляров, изменение заданных формуля-

ров, добавление новых формуляров, регистрация исполнения, добавление доку-

ментов в руководящие и оперативные указания по РЗА, протоколы расчета, таб-

лицы ОМП, редактирование справочников;

диспетчер – просмотр.

Для удобства в меню «Настройки» содержатся справочники предприятий, присое-

динений, руководящих указаний и типов защит, каждый из справочников может

быть до-

полнен и отредактирован (рисунки 6, 7).

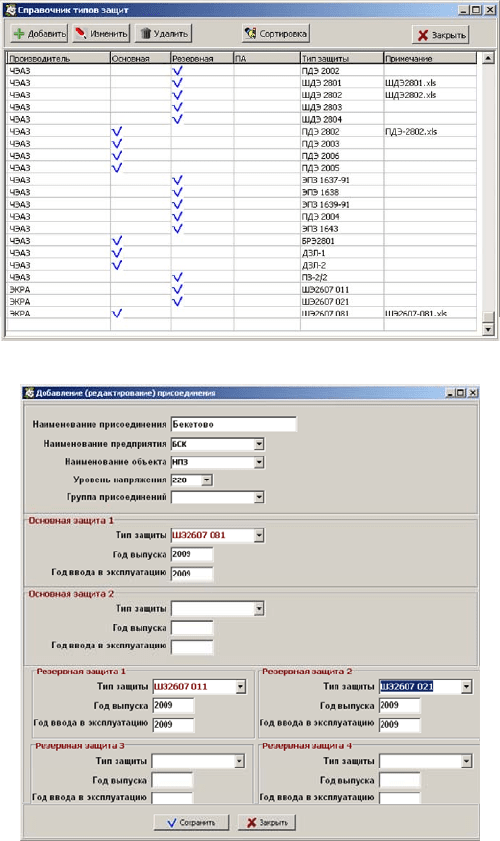

Рисунок 6 – Справочник типов защит

Рисунок 7 – Редактирование справочника присоединений

92

Функции «Поиск», «Сортировка» осуществляются по наименованию предприятия,

подстанции, станции, присоединения, номеру защиты, типу защиты, напряжению, году

выпуска или ввода в работу защиты, производителю.

В ПК имеется возможность сжатия информации в меню «Архивирование» – «Ар-

хив всего комплекса», «Архив карт уставок», «Архив руководящих указаний» – и даль-

нейшего экспорта архивов.

В подразделе «Протоколы расчета» в виде файлов Microsoft Office Word содержат-

ся протоколы расчетов, структура подраздела – организация, объект, присоединение (вы-

бор из справочников).

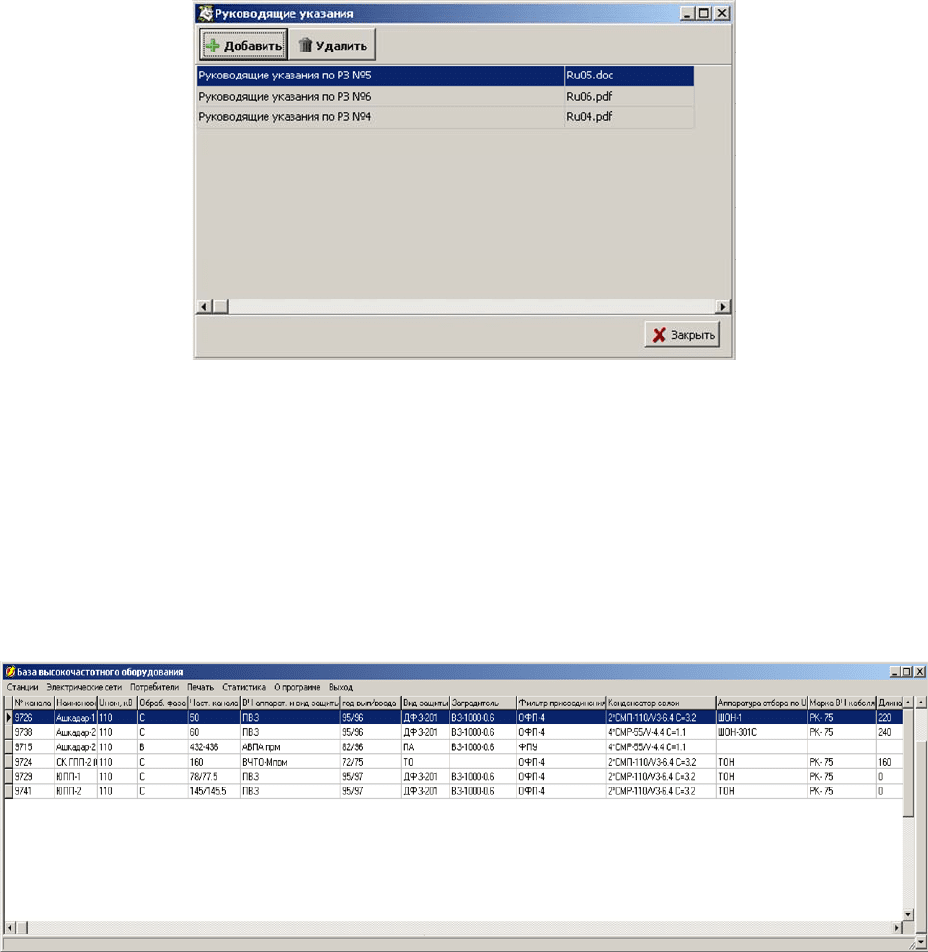

Нормативно-техническая документация представлена в разделах «Руководящие

указания по РЗА» и «Оперативные указания по РЗА». В данных разделах имеется возмож-

ность пополнения базы директивных документов в неограниченном количестве (рису-

нок 8).

Рисунок 8 – Вид окна раздела «Руководящие указания»

Раздел «Таблицы ОМП» выполнен в виде таблиц токов и напряжений нулевой по-

следовательности и их отношений для определения мест короткого замыкания при повре-

ждениях на линиях электропередачи энергосистемы. В данном разделе имеется возмож-

ность пополнения базы при вводе в работу новых объектов.

Раздел «Данные по ВЧ каналам» представляет собой ПК, разработанный ранее

службой СЭПАК Башкирского РДУ, в котором собрана информация по оборудованию ВЧ

каналов РЗ и устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК), ВЧ постов, ус-

тановленных на объектах энергосистемы (рисунок 9).

Рисунок 9 – Вид окна раздела «Данные по ВЧ каналам»

93

В ПК содержатся следующие данные:

наименование объекта энергосистемы и ВЛ, на которой установлено оборудова-

ние;

номинальное напряжение ВЛ;

обрабатываемая фаза;

частота ВЧ канала;

ВЧ аппаратура, вид РЗ и УПАСК;

год выпуска и год ввода в работу оборудования;

тип заградителя;

тип фильтра присоединения;

тип конденсатора связи;

тип аппаратуры отбора по напряжению;

марка ВЧ кабеля;

длина ВЧ кабеля;

частота разделительного фильтра.

В программе имеется функция подсчета общего количества по типам устройств ВЧ

аппаратуры, типам РЗ и УПАСК, ВЧ постов, возможность вывода информации на печать в

виде файла Microsoft Office Excel.

В разделе «Отчеты о работе устройств РЗА» содержатся ежемесячно присылаемые

из организаций отчеты о случаях правильной и неправильной работы устройств РЗА в ви-

де файлов Microsoft Office Word. Структура подраздела – организация, объект (выбор из

справочников).

Выводы. Внедрение ПК «Информационный комплекс РЗА» создаст базу данных

нормативно-технической документации, информационных и расчетных документов в

едином комплексе, что позволит существенно облегчить процесс выдачи, поиска и свое-

временного контроля исполнения принятых решений и выданных технических парамет-

ров устройств РЗА. В перспективе рассматривается возможность выполнения связи с ПК

«Анализ работы устройств РЗА», «АРМ–СРЗА».

Список использованных источников

1. Удрис А.П.Панель релейной защиты типа ЭПЗ-1636 для ВЛ-110-220 кВ (устройство

защиты, часть 1) // Библиотека электромонтера, выпуск 5(17). М.: НТФ «Энергопро-

гресс», «Энергетик», 2000. 99 с.

2. Будаев М.И. Высокочастотные защиты линий 110-220 кВ // Библиотека электромонте-

ра, выпуск 619. М.: «Энергоатомиздат», 1989. – 112 с.

3. Бирг А.Н., Нудельман Г.С. и др. Устройства дистанционной и токовой защит типов

ШДЭ 2801, ШДЭ 2802 // Библиотека электромонтера, выпуск 612. М.: «Энергоатомиз-

дат», 1988. 112 с.

4. Молчанов В

.В., Голанцов Е.Б. Панели дистанционных защит типа ПЗ-5(ПЭ 2105) /

Библиотека электромонтера, выпуск 605. М.: «Энергоатомиздат», 1987. 88 с.

5. Андриевский В.Н. и др. Панель высокочастотной направленной защиты ПДЭ 2802 /

Библиотека электромонтера, выпуск 641. М.: «Энергоатомиздат», 1987. 88 с.

94

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ШКАФОВ РЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ

НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

И.Ю. Иванов

Филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана

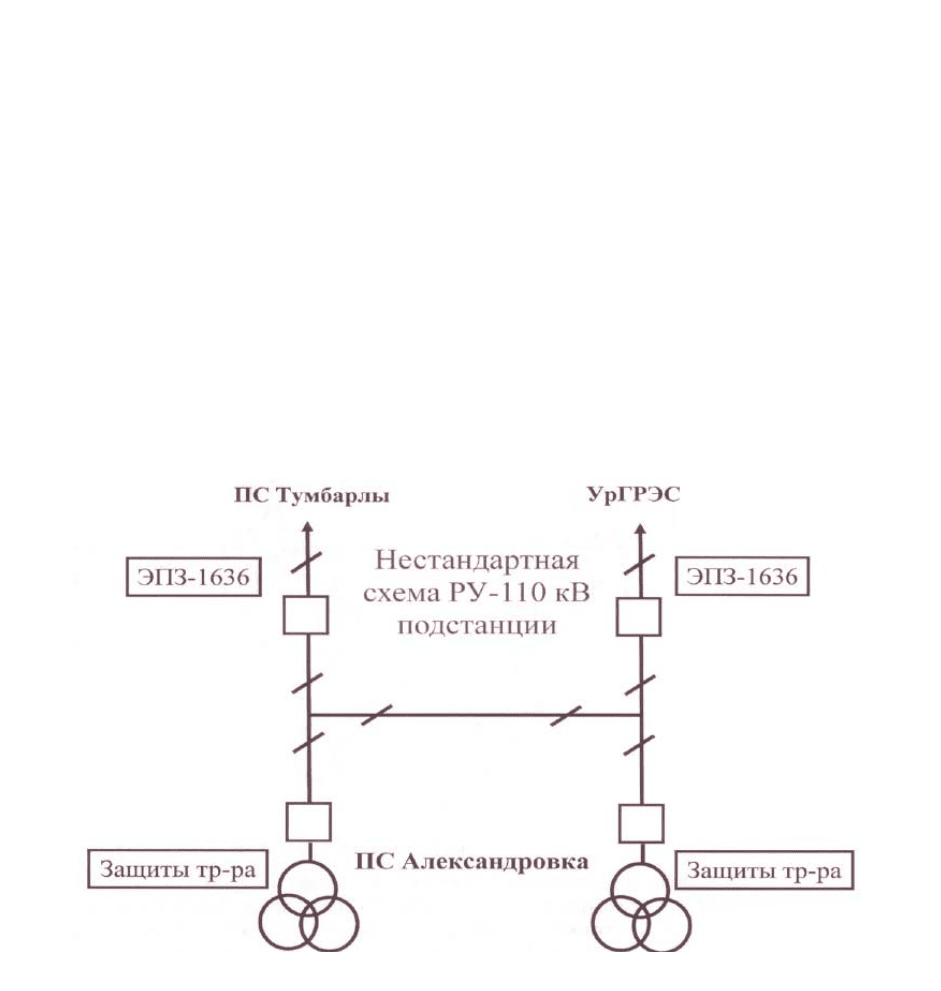

В статье рассматриваются дополнительные возможности микропроцессорных уст-

ройств РЗА, с помощью которых возможно решить некоторые нестандартные задачи.

Например, защита ошиновки 110 кВ ПС Александровка Бугульминских электриче-

ских сетей. Особенностью данной подстанции является нестандартная схема РУ-110 кВ. В

данной схеме имеются два линейных выключателя 110 кВ, но отсутствует СВ-110 кВ. До

реконструкции подстанции

для защиты линий применялись ЭПЗ-1636, трансформаторы

защищались трансформаторными защитами. На ошиновке 110 кВ не было предусмотрено

быстродействующей защиты, что является недостатком (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема РУ ПС Александровка

КЗ на ошиновке ликвидируется II ступенями линейных защит за время 1,0 с (со

стороны Уруссу) и 1,5 с (со стороны ПС Тумбарлы). Такое большое время ликвидации КЗ

может привести, во-первых, к нарушению устойчивости работы энергосистемы и разви-

тию аварии в системную, во-вторых, к глубокой посадке напряжения. Последствия

сбоя

электроснабжения могут быть весьма тяжелы для потребителей.

Эту проблему можно было бы решить установкой ДЗОШ-110 кВ типа ШЭ2607 051,

которая при возникновении КЗ на ошиновке действовала бы на отключение питающих

присоединений. Однако в типовом задании на проектирование ДЗОШ-110 кВ не была

предусмотрена, и пришлось искать альтернативный способ защиты ошиновки 110 кВ.

В 2009 году при проведении реконструкции подстанции Александровка, которая

включала в себя замену изношенного высоковольтного электротехнического оборудова-

ния ОРУ-110 кВ, осуществили полную замену устройств релейной защиты и автоматики

на микропроцессорные шкафы.