Поконова Ю.В и др. Химия нефти

Подождите немного. Документ загружается.

111

Данные по выходам и характеристике отгонов и остатков, полученных при

однократном испарении нефти.

Характеристика остатков различной глубины отбора от нефти.

Групповой углеводородный состав бензиновых фракций.

Данные по содержанию нормальных алканов в бензиновых фракциях.

Индивидуальный углеводородный состав бензиновых фракций, определенный

газожидкостной хроматографией.

Групповой углеводородный состав керосино-газойлевых и масляных

дистиллятов, определенный адсорбционным методом с применением двойного

сорбента.

Данные по выходу и содержанию жидких алканов в дизельных дистиллятах,

определенные методом карбамидной депарафинизации.

Структурно-групповой состав 50-градусных фракций нефтей, определенный

методом п — d — M.

Товарная характеристика бензиновых, керосиновых и дизельных дистиллятов.

Характеристика мазутов и гудронов.

Характеристика дистиллятных и остаточных базовых масел, полученных из

нефти адсорбционным методом.

Характеристика сырья для вторичных процессов.

Шифр нефти согласно технологической классификации.

В 1980 г. в CCCP были приняты единые унифицированные программы исследования

нефтей [2]: основная, предназначенная для исследования нефтей новых месторождений

или новых горизонтов действующих месторождений, имеющих большое

промышленное значение, или нефтей, уникальных по составу, а также две сокращенные

программы — для исследования нефтей новых малодебит- ных месторождений и

нефтей из разведочных скважин. Уточнены некоторые методики анализа. Так, в

методике перегонки нефти на АРН-2 уточнены пределы отбора фракций и определение

температуры конца перегонки. Последняя определяется не по максимальной

температуре перегонки, а по моменту начала разложения нефтей. Остаток перегоняют

далее по методике ГрозНИИ в колбе с цилиндрическим кубом, что позволяет отбирать

фракции 500— 520 °C, 520—540 °C и свыше 540 °С.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОСТАВА

В настоящее время в составе нефти насчитывают около 1000 индивидуальных

соединений. Большая часть их относится к углеводородам, около 250 — к серу-, около

85 — к кислород- и свыше 30 — к азотсодержащим соединениям [3]. Большая часть

этих соединений была найдена в нефтях с использованием газовой хроматографии.

Газовая хроматография

Газовая хроматография — важнейший метод анализа индивидуального состава

бензиновых фракций нефти и некоторых более высококипящих компонентов — аренов,

алканов нормального и изопреноидного строения, адамантанов и других

полициклических циклоалканов, гетероатомных соединений. Особенно большие

достижения в определении состава нефти и нефтепродуктов связаны с открытием в

1952 г. Мартином и Джеймсом газожидкостной хроматографии и в 1957 г. Голеем

капиллярной хроматографии.

112

Ряд монографий и обзоров посвящены истории развития газовой хроматографии [4—6],

в том числе истории хроматографического анализа нефти и нефтепродуктов [7],

основам хроматографического разделения [8—11], качественного [12, 13] и

количественного [14, 15] газохроматографического анализа, капиллярной

хроматографии [16—18], приборам для хроматографии [19—20], автоматизации

обработки хроматографической информации и использованию ЭВМ [21—23].

Приведены сведения о хроматографи- ческих материалах-носителях и стационарных

жидкостях [24— 27], об относительных объемах и индексах удерживания

углеводородов на различных неподвижных фазах [12, 28]. Применению газовой

хроматографии для анализа нефти, нефтепродуктов, углеводородных смесей

посвящены работы [29—33], а в нефтехимии— [34].

Широкое применение газовой хроматографии обусловлено многими ее

преимуществами по сравнению с другими физико-химиче- скими методами анализа [9,

29, 35].

Анализ нефтяных газов. Для анализа нефтяных газов пользуются адсорбционной

газовой хроматографией, применяя адсорбенты с достаточно развитой поверхностью —

тонкопористые силикагели, цеолиты, микропористые полимеры.

Для каждой области температур кипения анализируемых веществ существует

оптимальная пористость адсорбента: для разделения низкокипящих, наиболее слабо

сорбирующихся газов нужно использовать силикагели с высокой удельной

поверхностью и средним диаметром пор не более 2 нм, для анализа углеводородных

газов с температурой кипения не выше 10°C — силикагели с диаметром пор 5—20 нм и

для разделения более высококипящих углеводородов — соответственно более

крупнопористые силикагели [36]. Модифицирование неоднородных крупнопористых

силикаге- лей гидроксидом калия, поташом или силикатом калия приводит к

уменьшению асимметрии пиков и повышению селективности разделения

углеводородов С2 — С4 [37]. В качестве адсорбентов с полярной поверхностью,

селективных по отношению к алкенам, используются также оксид алюминия [38] и

цеолиты [39—40]. Полное разделение неуглеводородных компонентов газов

нефтепереработки проведено на цеолите в режиме программирования температур

50—300 °C [43].

При использовании неспецифичных адсорбентов — активного угля, сажи,

элюирование углеводородов происходит в соответст- вии с молекулярной массой [44].

Получены совершенно неполяр- ные углеродные молекулярные сита, при применении

которых вода элюируется раньше метана [45]. Слабоспецифичными адсорбета- ми

являются сополимеры стирола или этилстирола и дивинилбен- зола [46], также слабо

удерживающие воду [47]. Хорошее разде- ление и быстрый анализ смесей

низкокипящих углеводородов до- стигался при использовании адсорбционной газовой

хроматогра- фии на капиллярных колонках, наполненных алюмогелем [48], а также

газожидкостного варианта [49, 50].

В методе ASTM [51] для анализа бутан-бутиленовой фракции предлагается в качестве

неподвижной фазы смесь бензилцианида с нитратом серебра. С помощью этой фазы

могут быть разделены все изомеры C

4

при 40 °C на колонке длиной 10 м. Недостатки

этого метода состоит в нестабильности неподвижной фазы. Определение

113

углеводородного состава фракции С3 и С4 прово- дится методом газожидкостной

хроматографии на составной ко- лонке с трепелом зикеевского карьера (ТЗК) [52],

модифицированным вазелиновым маслом и дибутилфталатом. Анализ сжи- женного

газа, включающего метан и бутадиен, проводится на колонке с оксидом алюминия,

модифицированным вазелиновым маслом.

Разработана методика полного анализа газов нефтепереработ- ки, в которых кроме

неуглеводородных компонентов и углеводо- родов C

1

—C

4

могут присутствовать

углеводороды C

5

—C

6

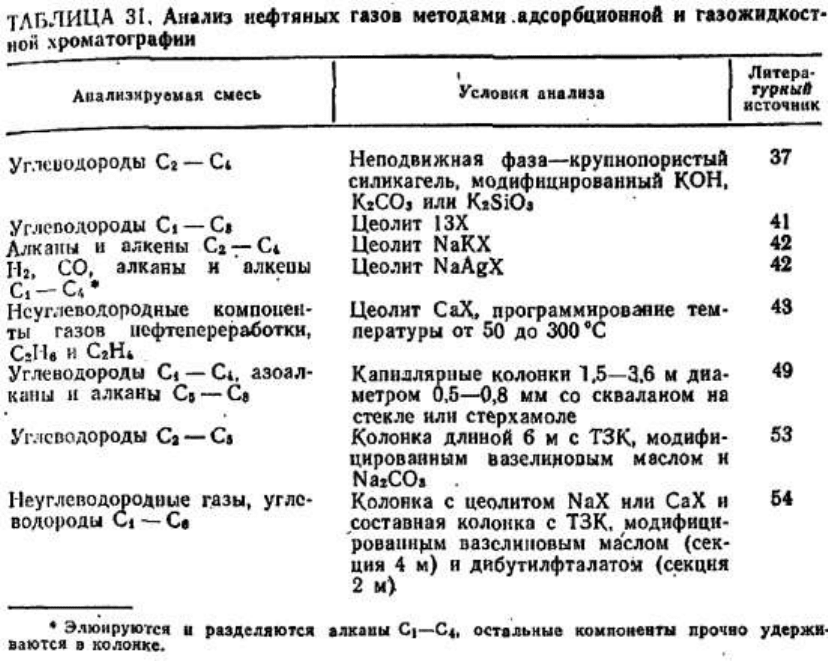

[54]. Основные условия анализа нефтяных газов различного

состава методами адсорбционной газовой и газожидкостной хроматографии

приведены в табл. 31.

Анализ бензиновых фракций. Идентификация и определение содержания

индивидуальных компонентов в бензиновых фракций проводится, как правило, с

использованием газожидкостной хро- матографии.

Реже применяется газоадсорбционная хроматография — для разделения отдельных

групп жидких углеводородов. Так, крупнопористые боросиликатные стекла (размер

пор 3—5 нм) обеспечивают хорошее разделение алканов C

6

-C

10

, а также смеси бензола

толуола, этилбензола и кумола [55]. На цеолитах типа X цикло- алканы элюируются

раньше алканов с тем же числом углеродных атомов, что было использовано для

анализа деароматизированной бензиновой фракции методом газоадсорбционной

хроматографии с программированием температуры в пределах от 200 до 450 °С.

Хорошим адсорбентом для газохроматографического разделения структурных и

пространственных изомеров углеводородов окaзалась графитированная сажа [57, 58].

Однако существенный недостаток многих адсорбентов, в частности, графитированной

114

сажи — некоторая неоднородность поверхности и, как следствие, нелинейность

изотермы адсорбции, образование несимметричных хроматографических зон. Поэтому

сажу модифицируют небольшими количествами жидкой фазы для блокирования

активных адсорбционных центров, например, пикриновой кислотой,

тринитробеизолом, тетранитрофлуореноном. [59].

Методом газожидкостной хроматографии в бензиновых фракциях различных нефтей

идентифицированы неопентан и циклобутан [62], неогексан, 2,2,3-триметилбутан и

2,2,4-триметилпентан [63].

При исследованиях нефтей по единой унифицированной программе широко

применяется методика анализа индивидуального состава фракции прямогонного

бензина н. к. — 60, 60—95 и 95— 122 °C [64]. Идентификация компонентов на

хроматограммах проводилась с помощью графических зависимостей логарифмов

удерживаемых объѐмов от безразмерного критерия Z, представляющего собой

отношение температуры кипения компонента к температуре опыта. Средняя

относительная ошибка определения содержания индивидуальных углеводородов

составляет 3—5 %, чувствительность анализа 0,1—0,2 %.

Разработаны многоступенчатые схемы для хроматографического анализа

многокомпонентных смесей [65, 66], в частности бензиновых фракций.

Трехступенчатая схема [65] включает колонку I ступени с медицинским вазелиновым

маслом в качестве стационарной фазы; три параллельных колонки II ступени с β,

β'-дицианодиэтилсульфидом и на III ступени — колонку с молекулярным ситом 5А. В

колонке I ступени на неполярной фазе происходит разделение углеводородов в

соответствии с их температурой кипения. Каждый из пиков включает, как правило,

несколько компонентов, которые в виде отдельной фракции с помощью крана

переключения потоков подаются на одну из колонок II ступени с полярной

неподвижной фазой, где происходит групповое разделение углеводородов. И на

колонке III ступени селективно удерживаются алканы.

Наибольшие успехи при анализе индивидуального состава бензиновых фракций были

достигнуты с развитием капиллярной хроматографии. Для полного разделения веществ

с коэффициентом относительной летучести α = 1,03 необходима хроматографическая

колонка эффективностью 18400 теоретических тарелок [67]. Разделение и анализ

сложных смесей типа бензиновых фракций, содержащих 10—15 компонентов между

соседними гомологами, также требует применения колонок эффективностью свыше 10

тысяч теоретических тарелок. Обычные же набивные колонки имеют эффективность,

как правило, до 5 тысяч теоретических тарелок.

Успеху капиллярной хроматографии способствовало появление

пламенно-ионизационного детектора [68]. Эти высокочувствительные детекторы

позволили работать с очень малыми пробами веществ, что способствовало повышению

эффективности капиллярных колонок, снижению высоты, эквивалентной

теоретической тарелке до 0,15—0,3 мм.

Для анализа бензиновой фракции с концом кипения 150°С использовалась капиллярная

колонка длиной около 275 м со сква- ланом эффективностью 800 тысяч теоретических

115

тарелок по октану [69]. На хроматограмме было представлено 120 пиков, в том числе

около 90 углеводородов было идентифицировано.

На капиллярной колонке со скваланом длиной 200 м разделялась смесь изомерных

пентадеценов, в том числе цис-, транс-изомеров с разностью температур кипения 0,1°C.

Эффективность колонки составила около 500 тысяч теоретических тарелок,

температура анализа 120 °C. Недостаток таких длинных колонок состоит в большой

длительности анализа (около 14 ч), а также в высоком давлении в колонке [70].

Продолжительность анализа сокращается при программировании температуры.

Например, повышение температуры колонки со скоростью всего 0,1 °С/мин позволило

сократить продолжительность анализа фракции углеводородов C

3

—C

9

на капиллярной

колонке длиной 270 м более чем в 3 раза [71]. Одновременное программирование как

температуры, так и скорости газа-носителя позволило провести анализ фракции

углеводородов С

3

—С

12

на капиллярной колонке со скваланом длиной 61 м менее чем за

2 ч [72]. На хроматограмме получено около 240 пиков, 180 из них идентифицировано,

причем идентифицированные углеводороды составляют 96—99 % образца.

Разработана методика анализа индивидуального состава углеводородов бензинов

прямой гонки, с помощью которой во фракции н. к. — 180 °C идентифицировано 145

компонентов [73].

Анализ сложных смесей на одной неподвижной фазе при различных температурах

широко применяется для разделения и идентификации углеводородов. Особенно

существенные различия величин индексов удерживания (dI/dT) для углеводородов не

только различных классов, но и подклассов, получаются при использовании в качестве

неподвижной фазы дибутилтетрахлорфталата [74].

Для идентификации углеводородов применима экстракция полярными растворителями

[75]. Растворимость углеводородов, например, в диметилсульфолане, уменьшается в

следующем порядке: арены > алкадиены > циклоалкены > алкены > циклоалканы > >

алканы.

По относительному изменению площади пиков на хромато- граммах до и после

экстрагирования компонентов анализируемой фракции можно определить, к какому

классу углеводородов относятся идентифицируемые соединения.

Для быстрого анализа газообразных и жидких продуктов могут быть успешно

использованы насадочные хроматографические колонки малого диаметра (1 мм)

сочетающие достоинства капиллярных и обычных насадочных колонок [76]. Эти

колонки, в отличие от капиллярных, обладают высокой воспроизводимостью.

Увеличение сорбционной поверхности, а также уменьшение «мертвого объема»

колонки позволяет повысить коэффициент селективности без снижения ВЭТТ.

Преимущества микронабивных колонок по сравнению с обычными насадочными

состоят в том, что уменьшение внутреннего диаметра колонки позволяет резко

сократить бремя анализа, уменьшить влияние стеночного эффекта на размытие пиков,

использовать высокие скорости газа-носителя без снижения эффективности.

116

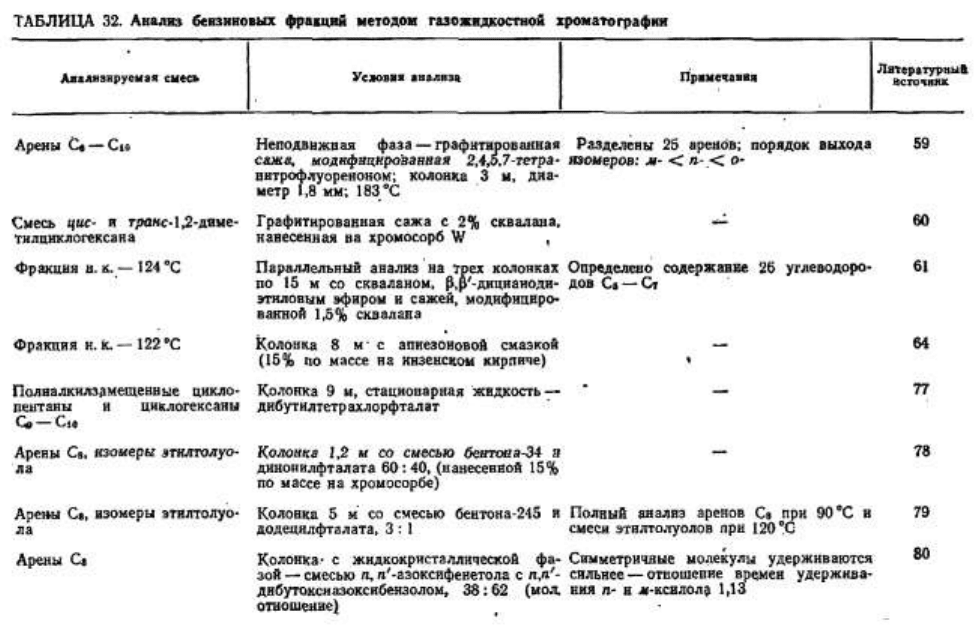

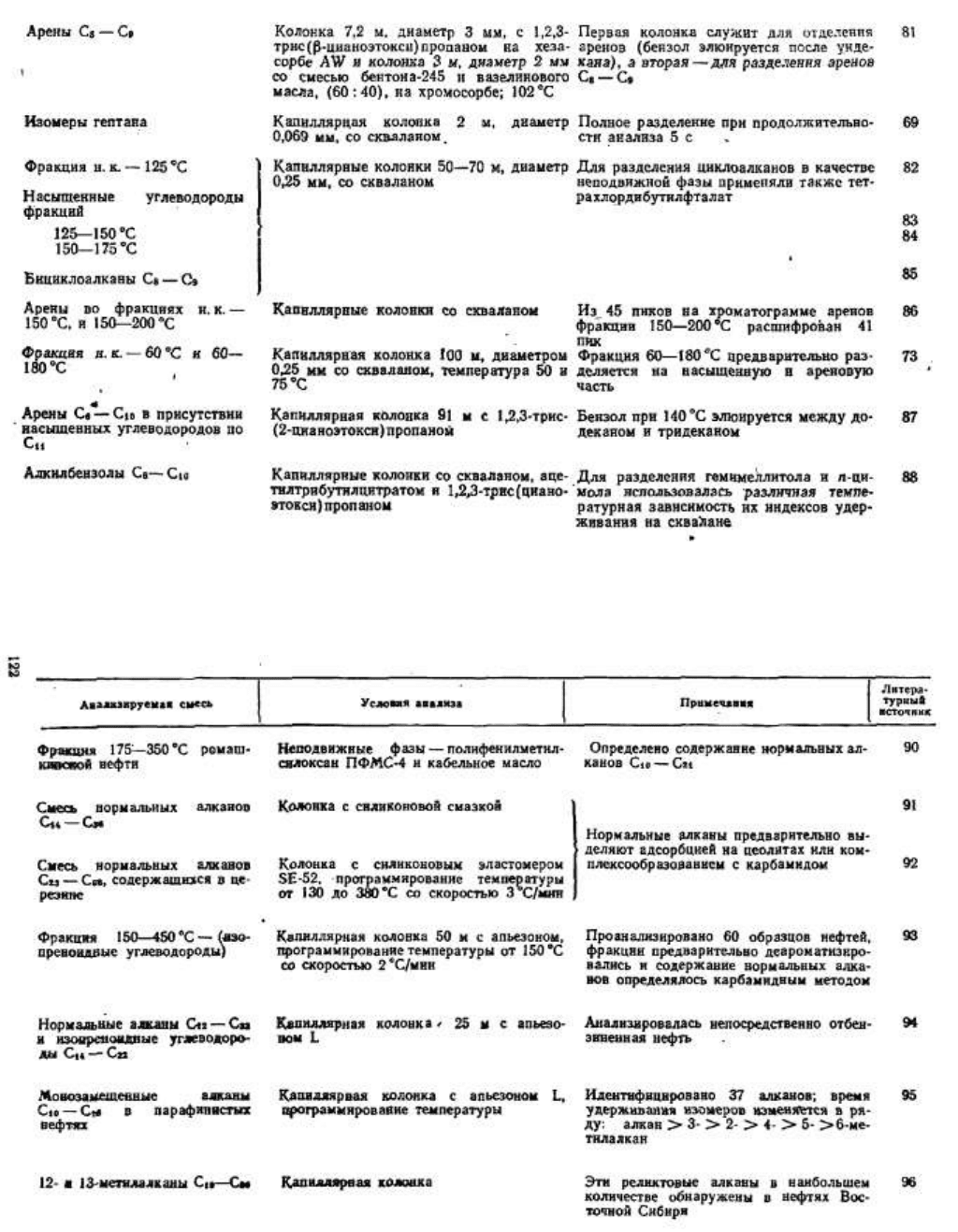

Возможности метода газожидкостной хроматографии применительно к анализу

индивидуального состава бензиновых фракций иллюстрируются в табл. 32.

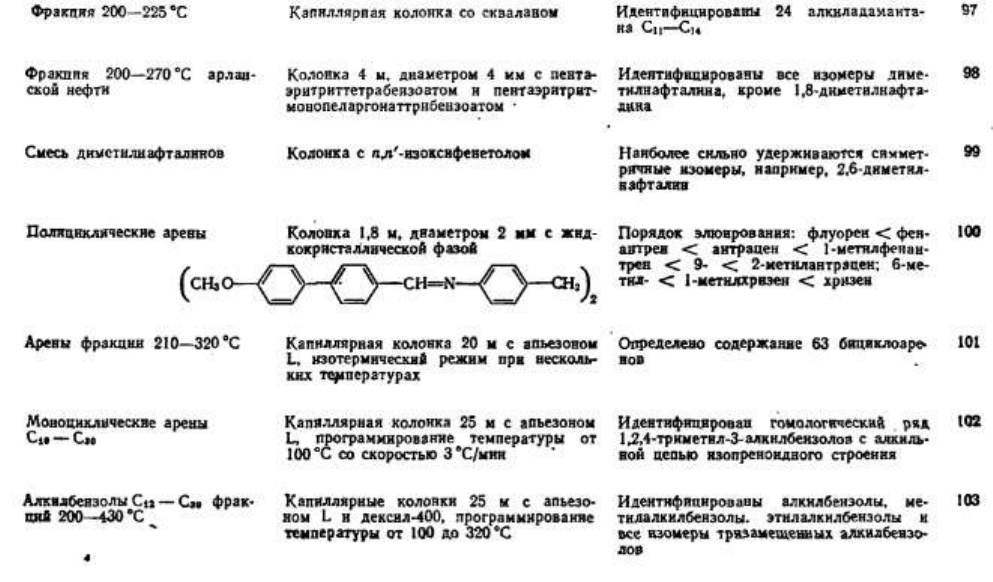

Анализ высококипящих углеводородов нефти. Этот анализ осложняется очень

большим числом индивидуальных углеводородов, входящих в состав нефтяных

фракций. Поэтому полная идентификация даже углеводородов керосиновых фракций

газовой хроматографией — трудновыполнимая задача [89]. Однако газовая

хроматография дает ценные сведения об индивидуальном составе отдельных групп

углеводородов, выделенных различными методами из нефтяных фракций —

нормальных алканов, углеводородов изопреноидного строения, алкиладамантанов,

аренов (табл. 33).

С помощью капиллярной хроматографии во фракции 200 — 500 °C обнаружены

изопреноидные алканы не только регулярного, но и псевдорегулярного строения (типа

2,6,10-триметилалканов C

17

и C

19

), а также нерегулярной структуры, например

2,6,10,13- тетраметилалканы [104].

117

ТАБЛИЦА 33. Анализ высококипящих углеводородов нефти методом газожид костной

хроматографии

118

В индонезийских нефтях методой капиллярной хроматографии открыт в больших

количествах (0,9—1,4%) ботриококкан С

34

Н

70

— насыщенный аналог ботриококкена

C

34

H

58

, содержащегося в водорослях [105].

Газовая хроматография в сочетании с другими методами использовалась и для

обнаружения в нефтях сесквитерпановых углеводородов [106, 107], стеранов,

тритерпанов и других полициклоалканов [108, 109], а также моноароматических

стеранов [109].

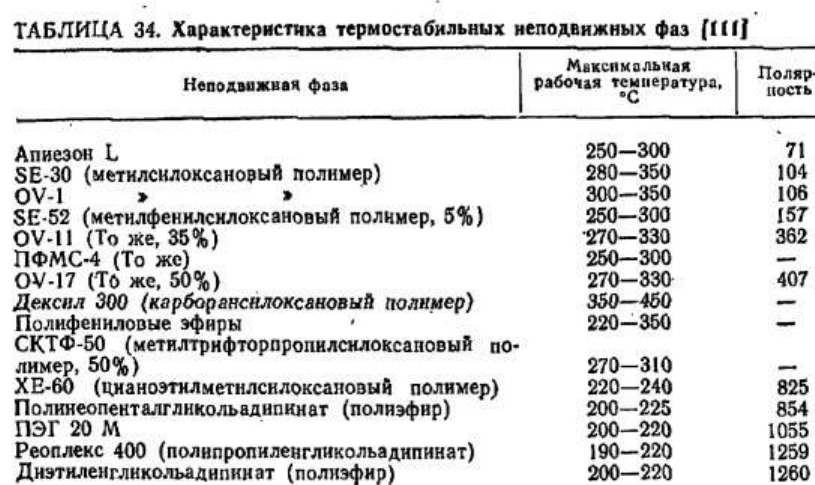

Для анализа высококипящих компонентов нефти газожидкостной хроматографией

необходимы термостабильные неподвижные фазы. Данные о максимальной рабочей

температуре и полярности ряда-неподвижных фаз приведены в табл. 34 [111]. Как

следует из представленных данных, наиболее термостабильные неподвижные фазы

являются малополярными веществами. Полярной и достаточно стабильной фазой

может служить полифенилэфирсульфон при 200—400 °C [112].

Значительно ускоряется анализ высококипящих соединений B случае использования

хроматографии с парообразными подвижными фазами при давлениях, превышающих

критические [113]. С увеличением плотности среды движение хроматографических зон

в колонке резко ускоряется; например фенантрен элюируется в 120 раз, а нафтацен в

750 раз быстрее [114]. Недостаток метода состоит в необходимости работы при

высоком давлении, в 1,5—2 раза превышающем критическое, которое для большинства

веществ находится в пределах 1—10 МПа.

119

Анализ неуглеводородных компонентов нефти.

Этот анализ также может проводиться газовой хроматографией. Так, определен состав

фенолов, выделенных из нефтяных фракций экстракцией водно-спиртовым раствором

щелочи [115].

Газовой хроматографией в сочетании с другими методами в нефтяных фракциях наряду

с полициклическими аренами обнаружено 60 азотсодержащих гетероциклических

соединений [116].

Газожидкостной хроматографией с электронозахватным детектором,

высокоселективным по отношению к дисульфидам, индентифицирован ряд

диалкилдисульфидов [117].

Селективный микрокулонометрический детектор использовался для прямого

газохроматографического определения тиолов в нефтяных фракциях [118].

Часто для анализа гетероатомных соединений нефти применяется и реакционная

газовая хроматография.

Препаративная газовая хроматография получила широкое применение как метод

выделения индивидуальных компонентов или групп компонентов из нефтяных

фракций с целью последующего их анализа другими методами [119, 120].

Высокоэффективное препаративное разделение смесей может быть достигнуто с

помощью циркуляционной газовой хроматографии [121, 122].

Влияние параметров хроматографического процесса на эффективность и

производительность препаративных колонок исследовано в работах [123].

Аналитическая реакционная газовая хроматография

120

Аналитическая реакционная газовая хроматография — метод, в котором в

аналитических целях используют совместно химические и хроматографические

методы, причем химические превращения могут быть проведены или в

хроматографической схеме или вне ее [124]. Использование направленных химических

превращений нелетучих или неустойчивых соединений в летучие и стабильные

позволяет расширить область анализируемых веществ в газовой хроматографии. Так,

смесь жирных кислот анализируют газовой хроматографией, предварительно

осуществив их превращение в метиловые эфиры. Методы получения производных

кислот и их хроматографический анализ рассмотрены в обзорах [125, 126].

В работе [127] анализировали нефтяные кислоты С

10

—С

21

превращая их в

углеводороды по схеме:

RCOOH → RCOOR´→ RCH

2

OH → RCH

2

I → RCH

3

Полученные углеводороды разделяли термодиффузией на алканы и циклоалканы и

далее анализировали на капиллярной колонке с апиезоном L. Проведена

идентификация пиков нормальных алканов и углеводородов изопреноидного строения.

Газохроматографическим методом можно определять и содержание металлов в виде

летучих комплексов. Например, ванадий может быть обнаружен в количествах свыше

0,1-10-10 г в форме комплекса с 1,1,1,2,2,3,3-гептафтор-7,7-диметил-4,6-октандионом

[124].

Широко используется в реакционной газовой хроматографии метод вычитания,

основанный на селективном удалении из анализируемой смеси одного или группы

компонентов. Вычитание происходит в результате химической реакции, приводящей к

образованию нелетучих или сверхлетучих в условиях хроматографического

эксперимента соединений. Могут использоваться и физические методы, например

адсорбция компонентов анализируемой смеси. Так, для селективного поглощения

алкенов С

3

—C

6

использовали силикагель, пропитанный концентрированной серной

кислотой. Для вычитания этилена и ацетилена серную кислоту дополнительно

насыщают сульфатом серебра. Сопоставляя хроматограмму исходной фракции и

полученную с использованием реактора, можно по разности определить содержание

непредельных углеводородов [128].

Обе стадии —анализ исходной смеси и анализ невычнтаемых (нереагирующих)

компонентов могут осуществляться в единой хроматографической схеме, если перед

хроматографической колонкой установить реактор и параллельно ему колонку с

инертным твердым носителем [129J.

В качестве селективного адсорбента в методе вычитания используются часто

молекулярные сита. Например, молекулярные сита 5А количественно поглощают

нормальные алканы, на чем основан их анализ в нефтепродуктах [130]. Десорбируя и

анализируя поглощенные соединения, добиваются повышения надежности и

чувствительности определения. Вычитание нормальных алканов может проводиться и

в колонке с карбамидом [131].