Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб

Подождите немного. Документ загружается.

ГЛАВА 6

191

Представляется нецелесообразным и специальное "прорежива-

ние” пакетов ребристых труб (рис. 6.11) с целью повышения их теп-

лоаэродинамической эффективности [7, 148], так как это, несмотря

на снижение аэродинамического сопротивления, приводит к сущест-

венной неравномерности распределения расходов газового теплоно-

сителя в межтрубных промежутках, снижению общей площади теп-

лоотдающей поверхности и тепловой мощности устройства.

В какой-то мере оправданным, главным образом из-за возмож-

ности сокращения фронтальной ширины пакета, может быть исполь-

зование зигзагообразных компоновок (рис. 6.10). Противоречивость

данных работы [7] позволяет сделать предположение об отсутствии

заметного эффекта интенсификации теплоотдачи при смещении труб

в поперечных рядах шахматных пакетов. Дело в том, что в упомяну-

той работе в экспериментах с зигзагообразными пакетами труб,

имевшими коэффициент оребрения ψ = 12,05, при равных с исход-

ными обычными шахматными пакетами сопротивлениях получено

увеличение интенсивности теплоотдачи на 8...17%, в то время, как

эксперименты с зигзагообразными пакетами из труб с ψ = 17,5 пока-

зали снижение среднеповерхностной теплоотдачи. Весьма сомни-

тельно, что отмеченное относительно небольшое изменение пара-

метров оребрения может привести к существенной трансформации

механизма процессов переноса в пакетах поперечно-оребренных

труб. По-видимому, отмеченные эффекты связаны с методическими

погрешностями экспериментов.

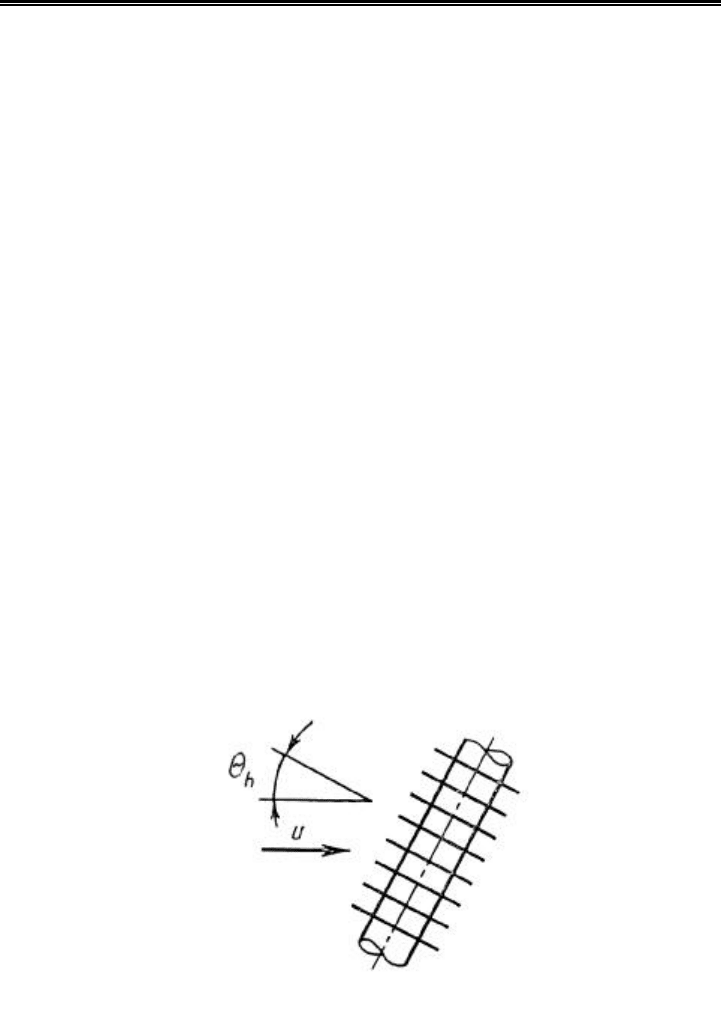

Рис. 6.12. Схема отсчета угла наклона поперечно-оребренной трубы

В ряде работ [Ι49-Ι5Ι, 177] изучалась возможность интенсифи-

кации теплообмена в пакетах ребристых труб за счет их наклона по

отношению к направлению набегающего потока (рис. 6.12). В этом

случае происходит дополнительная турбулизация потока вследствие

его отрыва от входных кромок ребер, плоскости которых имеют по-

ложительный угол атаки. Эксперименты, проведенные в области чи-

сел Рейнольдса Re » 5·10

3

...5×10

4

как с одиночной ребристой трубой

[150], так и с трубами, собранными в шахматные пакеты [149, 151],

Раздел 6.5

192

показали увеличение среднеповерхностных коэффициентов теплоот-

дачи на 20...30% при увеличении угла наклона q

h

до 40°. При этом

наиболее интенсивный рост

α

наблюдался в интервале q

h

= 0°...30°,

что при относительно монотонном росте аэродинамического сопро-

тивления позволяет выбрать при заданных режимных условиях оп-

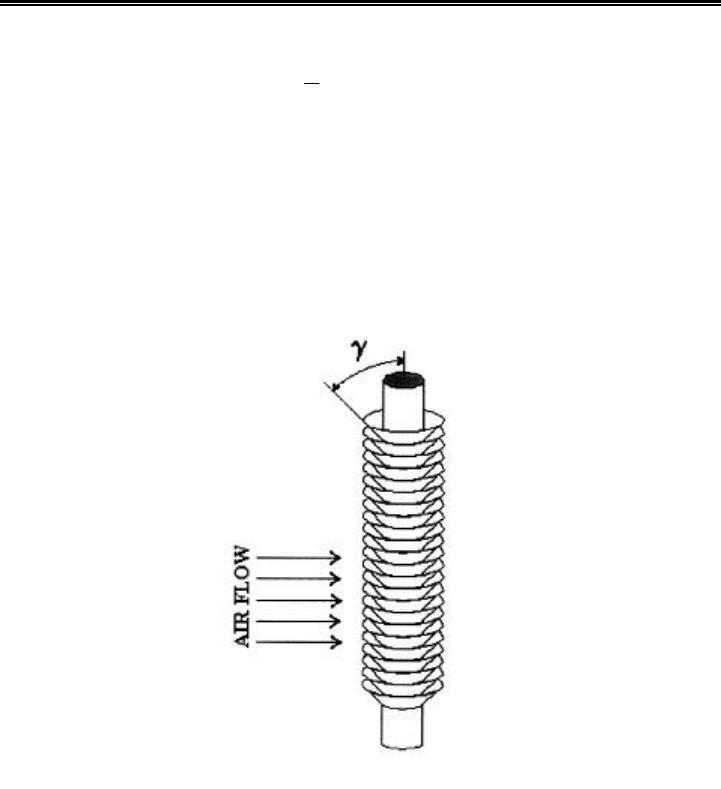

тимальный угол наклона труб. Близкий по характеру турбулизи-

рующего воздействия на поток способ интенсификации теплообмена

и увеличения компактности ребристых поверхностей предложен в

работах [161-166], где рассматриваются трубы с так называемыми

наклонными, а по сути – коническими ребрами (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Труба с наклонными (коническими) ребрами [161-166]

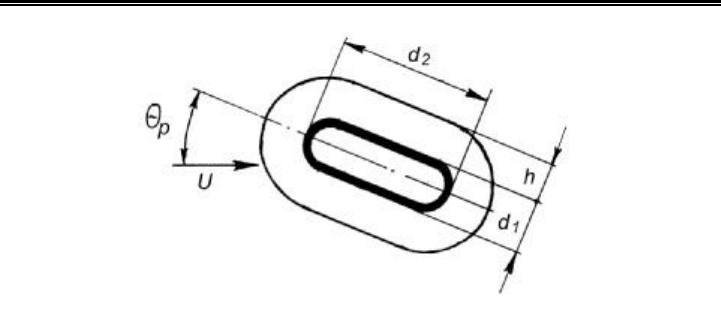

Определенный резерв повышения теплоаэродинамической эф-

фективности поперечно-оребренных поверхностей кроется в перехо-

де к некруглой форме поперечного сечения цилиндра, несущего

оребрение. При определенных условиях, в частности, когда имеют

место жесткие ограничения по аэродинамическому сопротивлению

теплообменного устройства, становится целесообразным вместо не-

сущих труб круглого поперечного сечения использовать профилиро-

ванные (обычно плоскоовальные или эллиптические) трубы [20, 49,

55, 78, 152, 153, 177]. Геометрические характеристики пакетов таких

труб включают дополнительные параметры, к которым относятся

соотношение продольного и поперечного размеров сечения цилинд-

ра и угол атаки профиля по отношению к направлению набегающего

потока (рис. 6.14). Как показало изучение работ по исследованию

теплообмена и аэродинамики пакетов гладких и оребренных профи-

лированных цилиндров [20, 152-155, 177] с поиском оптимальных

значений этих параметров могут быть связаны перспективы совер-

шенствования развитых поверхностей.

ГЛАВА 6

193

Рис. 6.14. Геометрические характеристики плоско-овальной оребренной трубы

В заключение обзорной части следует отметить, что в настоя-

щее время в связи со значительным повышением стоимости металла

при больших объемах производства теплообменного оборудования

считается целесообразным использовать идеи и разработки, приво-

дящие к снижению его металлоемкости при прочих равных условиях

всего на несколько процентов. При этом значительное внимание

уделяется технологичности развитых поверхностей. В условиях оте-

чественного производства ставятся более жесткие требования - по-

вышение эффективности теплообменных поверхностей без ради-

кального изменения технологии их изготовления. Кроме того,

важным остается требование ремонтопригодности оборудования без

демонтажа больших его модулей.

На основании выполненного анализа были конкретизированы

основные требования к разрабатываемым типам поперечно-

оребренных поверхностей. Эти требования в основном заключаются

в следующем. Элементы предлагаемых теплообменных поверхно-

стей должны изготавливаться с помощью безотходных высокопро-

изводительных технологий (сварка, накатка, прессование), по воз-

можности, на имеющемся технологическом оборудовании.

Теплообменные устройства должны быть ремонтопригодными без

демонтажа больших их частей, способными эффективно работать в

условиях запыленного потока.

6.2. Физическое обоснование предлагаемых

разработок

Выявленные в результате исследований течения и теплообмена

закономерности процессов в пакетах поперечно-оребренных цилин-

дров (главы 2-5) в сочетании со сформированными выше требова-

ниями позволили предложить несколько типов интенсифицирован-

ных поверхностей, теплоаэродинамические и массогабаритные

характеристики которых выше использующихся в настоящее время

аналогов.

Раздел 6.5

194

Применяемые в крупных энергетических агрегатах развитые

теплообменные поверхности часто имеют шахматную компоновку с

большими относительными поперечными s

1

и малыми относитель-

ными продольными s

2

шагами труб, чему соответствуют повышен-

ные значения параметра s

1

/s

2

(s

1

/s

2

= 2,5...4,0). Большие величины

s

1

диктуются необходимостью обеспечения ремонтопригодности

теплообменного аппарата: величина шага S

1

должна быть достаточ-

но большой для того, чтобы можно было свободно вынимать повре-

жденный элемент и заменять его другим без демонтажа остальных

элементов и пакета в целом. Кроме того, пакеты с большими попе-

речными шагами меньше загрязняются и более приспособлены к

очистке. С другой стороны, относительно малые значения продоль-

ного шага S

2

диктуются необходимостью обеспечения достаточной

компактности теплообменного аппарата в целом.

Как показали результаты исследований течения и локального

теплообмена (главы 2, 3), параметры размещения (s

1

, s

2

, s

1

/s

2

) в

значительной мере определяют характер омывания труб пакетов

(рис. 2.38-2.43) и распределение интенсивности теплоотдачи по их

поверхности (рис. 3.13, 3.14, 3.16). В частности, шаговые характери-

стики в большой степени определяют размеры кормовой вихревой

зоны ребристой трубы, т.е. области, в которой ее поверхность взаи-

модействует с ближним следом, образующимся за несущим цилин-

дром. Ближний след характеризуется высоким уровнем возмущенно-

сти, рециркуляционным движением и низким уровнем локальных

скоростей теплоносителя, что в целом приводит к низкому уровню

теплоотдачи в кормовой зоне.

Размеры кормовой вихревой зоны достигают наибольших зна-

чений в пакетах, характеризующихся большими значениями пара-

метра s

1

/s

2

. В таких пакетах соседние трубы оказывают слабое под-

жимающее воздействие на поток в межреберных каналах и он,

вытесняясь по мере нарастания толщины пограничного слоя на реб-

ре в стороны от оси набегающего потока, образует широкую кормо-

вую зону. При этом наблюдается существенно неравномерное рас-

пределение интенсивности теплоотдачи по поверхности ребристой

трубы, что иллюстрируется рис. 3.14, 3.16: в передней части круго-

вой эпюры относительных коэффициентов теплоотдачи образуется

"провал", связанный с наложением ближнего вихревого следа от

предлежащей по потоку трубы. Такая же картина наблюдается и в

кормовой части трубы. Таким образом, лобовые и кормовые участки

оребренных труб, находящиеся в интересующих нас случаях боль-

ших значений параметра s

1

/s

2

в области аэродинамической тени,

практически "не работают". При этом наиболее высокие уровни ин-

тенсивности теплоотдачи смещены в боковые области труб, взаимо-

действующие со "свежим" потоком вне зоны аэродинамической

тени.

ГЛАВА 6

195

В рассматриваемом актуальном случае возможны два пути по-

вышения теплоаэродинамической эффективности теплообменных

поверхностей:

- первый путь связан с принятием конструктивных мер, даю-

щих возможность включить в интенсивный теплообмен плохо "ра-

ботающие" участки поверхности ребристой трубы;

- второй путь, наоборот, связан с применением таких поверх-

ностей, у которых отсутствовала бы часть оребрения, находящаяся

в области аэродинамической тени и являющаяся по сути бесполез-

ной.

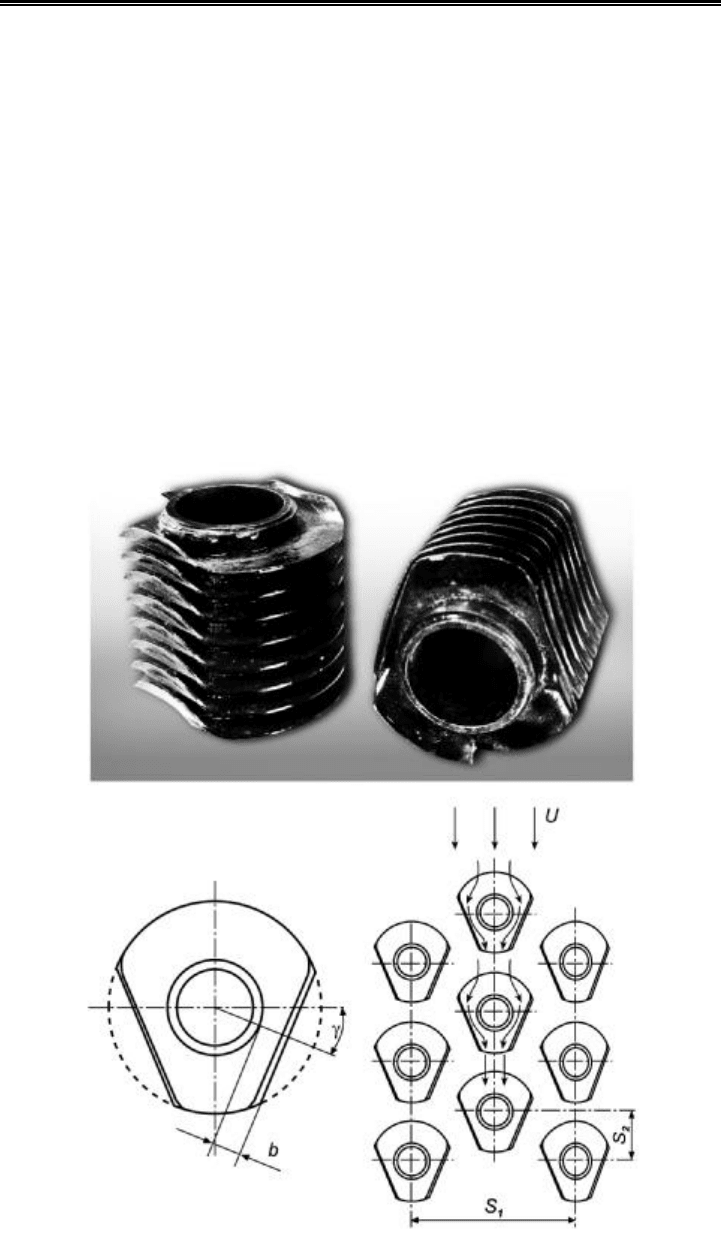

6.3. Пакеты труб с конфузорной подгибкой ребер

Первый из названных выше путь целесообразно применять

тогда, когда в теплообменных устройствах используются оребрен-

ные трубы круглого поперечного сечения. Для его реализации нами

предложена конфузорная подгибка ребер (рис. 6.15) [167,168].

Метод интенсификации теплообмена посредством конфузор-

ной подгибки ребер является развитием идеи параллельной подгиб-

ки оребрения, используемой на Подольском машиностроительном

заводе (ЗиО) [156] с целью уменьшения поперечных шагов труб в

пакетах и повышения компактности теплообменных устройств в

целом. Интенсифицированные поверхности с конфузорно подогну-

тым оребрением могут изготавливаться из обычных труб с привар-

ным или накатанным поперечным оребрением путем деформации

последнего за счет пропуска ребристой трубы через "фильеру" или

подгибочное устройство другого типа. Геометрия таких поверхно-

стей в дополнение к параметрам пакетов обычных ребристых труб

характеризуется еще двумя величинами: углом конфузорности γ и

степенью подгибки ребер в/h. Поэтому возможность получения

максимального эффекта интенсификации теплообмена при реали-

зации предлагаемого метода для труб с заданными значениями d, h,

t, d, помимо поиска оптимальных характеристик их размещения s

1

и s

2

, связана с определением оптимальных значений угла γ и степе-

ни подгибки в/h. С целью определения величины ожидаемого эф-

фекта и оптимальных значений названных параметров были прове-

дены специальные исследования.

6.3.1. Методика исследований. Геометрические характеристики

ребристых труб и трубных пакетов

Исследования теплообмена, аэродинамического сопротивления

и особенностей омывания пакетов труб с конфузорно подогнутым

оребрением проводились с использованием методик, описанных в

Раздел 6.5

196

главах 2, 5, 6. К наиболее важным особенностям применявшейся ме-

тодики исследования теплообмена относятся:

- полное тепловое моделирование, осуществлявшееся за счет

электрического обогрева всех труб пакета;

- определение в процессе экспериментов среднеповерхностных

конвективных коэффициентов теплоотдачи путем измерения темпе-

ратурного поля поверхности ребра и стенки несущей трубы.

В экспериментах использовались стальные трубы с приварным

поперечным оребрением, геометрические характеристики которых

представлены в таблице 6.1. Трубы принятого типоразмера широко

применяются в конструкциях различных теплообменных аппаратов,

в том числе в конструкциях энергетических агрегатов.

Для изучения влияния угла конфузорности γ на теплоаэроди-

намические характеристики пакетов ребристых труб были изготов-

лены три их комплекта со значениями угла γ, равными 7°, 14° и 20°.

Рис. 6.15. Трубы с конфузорной подгибкой ребер

ГЛАВА 6

197

Таблица 6.1

Геометрические характеристики труб с конфузорно

подогнутым оребрением

Наименование величин Обознач. Разм. Значение

Диаметр несущей трубы

Высота ребра

Шаг ребер

Толщина ребер

Коэффициент оребрения

Степень подгибки ребер

d

h

t

d

ψ

в/h

мм

мм

мм

мм

-

-

42,0

15,0

8,0

1,3

5,98

0,5

При выборе степени подгибки ребер в/h были учтены результа-

ты проведенных в КПИ исследований теплообмена и аэродинамиче-

ского сопротивления пакетов труб с параллельной подгибкой ребер

[128], показавшие, что для рассматриваемого типоразмера труб зна-

чение параметра в/h следует принимать равным 0,5. Дальнейшее

увеличение степени подгибки приводит к заметному росту аэроди-

намического сопротивления при практически неизменной интенсив-

ности теплоотдачи.

Трубы-калориметры, предназначенные для измерения темпера-

турного поля ребра и стенки несущей трубы, изготавливались из

стальных заготовок токарной обработкой в виде двух частей, соеди-

няющихся между собой с помощью резьбы. Таким образом осущест-

влялся доступ к поверхности среднего по высоте трубы ребра, в ко-

торое, как и в стенку несущей трубы у его основания,

зачеканивалось свинцом 18 медь-константановых термопар с диа-

метром проводов 0,1 мм, Корольки последних предварительно при-

варивались в точках с заданными координатами. Монтаж термопар

осуществлялся на предварительно согнутом ребре. Подгибка ребер

выполнялась путем запрессовки трубы в специально изготовленное

устройство - "фильеру" с заданным расстоянием и углом между

плоскостями подгибки. Конструкция устройства позволяла варьиро-

вать угол конфузорности γ.

Исследования проводились с пакетами шахматной компоновки,

геометрические характеристики которых даны в таблице 6.2.

Приведенные в таблице значения эквивалентного диаметра ми-

нимального проходного сечения d

э

и приведенной длины H/F опре-

делялись по зависимостям (5.6) - (5.8). Пакеты с размещениями 1, 2,

6 и 7 имели минимальное живое сечение в плоскости диагонального

шага. Теплоаэродинамические характеристики пакетов с размеще-

ниями 1, 6, 7 при значении угла конфузорности γ = 7° не исследова-

лись. В общей сложности опыты проводились с 24 шахматными па-

кетами, при этом плоскости отогнутых частей ребер всех труб

ориентировались симметрично по отношению к направлению

набегающего потока.

Раздел 6.5

198

Таблица 6.2

Геометрические характеристики пакетов труб

с конфузорной подгибкой ребер

Номер

размещения

S

1

, мм S

2

, мм

s

1

s

2

s

1

/s

2

H/F d

э

, мм

1 135 38 3,21 0,90 3,55 8,9 26,9

2 135 54 3,21 1,29 2,50 8,9 34,6

3 135 65 3,21 1,55 2,08 8,9 38,3

4 135 75 3,21 1,79 1,80 8,9 38,3

5 135 85 3,21 2,02 1,59 8,9 38,3

6 127 38 3,02 0,90 3,34 9,6 23,8

7 111 54 2,64 1,29 2,06 12,1 27,0

8 86 75 2,05 1,79 1,15 19,9 17,1

9 86 85 2,05 2,02 1,01 19,9 17,1

6.3.2. Результаты исследований и их анализ

а) Теплообмен

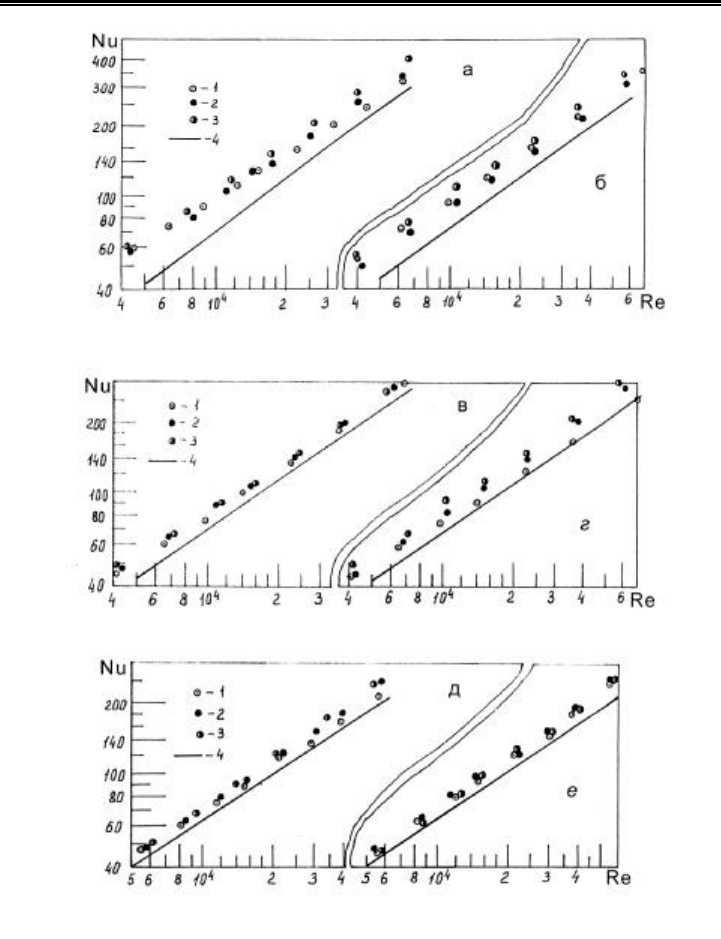

Исследования среднеповерхностного теплообмена глубинных

рядов пакетов труб с конфузорно подогнутыми ребрами выполня-

лись в интервале чисел Рейнольдса Re = 3×10

3

…6×10

4

. Зксперимен-

тальные данные, представленные на рис. 6.16, аппроксимировались

степенными зависимостями вида (4.24). В таблице 6.3 даны значения

опытных постоянных - показателя степени при числе Рейнольдса m

и коэффициента C

q

выражения (4.24) для двадцати четырех исследо-

ванных пакетов.

На рис. 6.16 нанесены также в виде сплошных линий зависимо-

сти для теплоотдачи соответствующих пакетов с обычными непо-

догнутыми ребрами, определенные по формулам (4.57) - (4.60), ко-

торые использовались как базовые данные для оценки эффекта

интенсификации теплообмена.

Таблица 6.3

Опытные постоянные m и C

q

в выражении (4.24)

γ = 7° γ = 14° γ = 20°

Номер

размещения

s

1

s

2

m C

q

m C

q

m C

q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3,21

3,21

3,21

3,21

3,21

3,02

2,64

2,05

2,05

0,90

1,29

1,55

1,79

2,02

0,90

1,29

1,79

2,02

-

0,64

0,67

0,66

0,61

-

-

0,71

0,66

-

0,270

0,204

0,187

0,276

-

0,105

0,155

0,69

0,66

0,70

0,69

0,69

0,77

0,73

0,71

0,71

0,135

0,232

0,150

0,151

0,148

0,068

0,132

0,107

0,102

0,71

0,71

0,68

0,68

0,67

0,74

0,76

0,71

0,72

0,112

0,158

0,196

0,162

0,185

0,084

0,111

0,107

0,094

ГЛАВА 6

199

Рис. 6.16. Результаты исследования теплообмена пакетов труб с конфузорной

подгибной ребер: а – s

1

= 3,21; s

2

= 0,90; б – s

1

= 3,21; s

2

= 1,55; в – s

1

= 3,21;

s

2

= 1,79; г – s

1

= 3,21; s

2

= 2,02; д – s

1

= 2,05; s

2

= 2,02; е – s

1

= 2,05; s

2

= 1,79;

1 – γ = 7º; 2 – γ = 10º; 3 – γ = 20º; 4 – расчет по формулам (4.57) – (4.60)

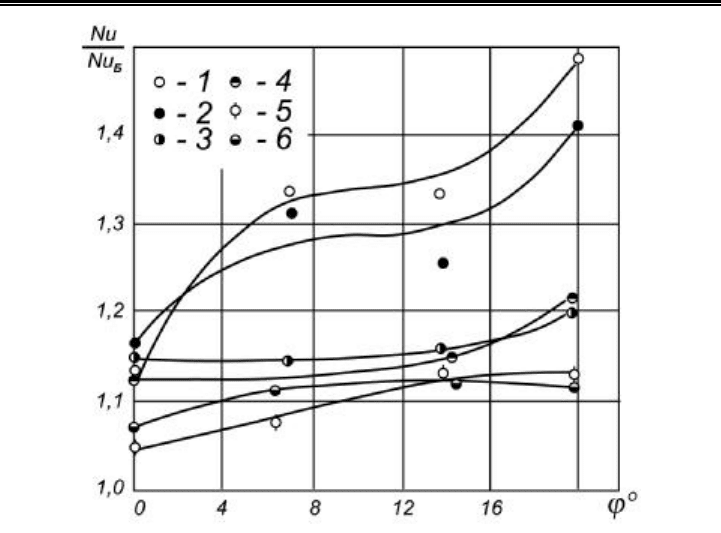

Анализ результатов показал, что интенсификация теплообмена

вследствие конфузорной подгибки ребер имеет место во всех рас-

смотренных случаях, однако ее уровень, определяемый отношением

чисел Нуссельта для исследуемого и базового пакетов Nu/Nu

Б

при

Re = const, существенно зависит от значения угла γ и шаговых

характеристик пакетов (рис. 6.17).

Как и ожидалось, наибольшие значения Nu/Nu

Б

характерны для

компоновок с большими поперечными и относительно малыми

продольными шагами (s

1

/s

2

> 2), когда при использовании обычных

Раздел 6.5

200

Рис. 6.17. Зависимость приращения интенсивности теплообмена от угла конфу-

зорности γ при Re = 1,3·10

3

: 1 – s

1

= 3,21; s

2

= 1,29; 2 – s

1

= 3,21; s

2

= 1,55;

3 – s

1

= 3,21; s

2

= 1,79; 4 – s

1

= 3,21; s

2

= 2,02; 5 – s

1

= 2,05; s

2

= 1,79;

6 – s

1

= 2,05; s

2

= 2,02

ребристых труб создаются неблагоприятные условия омывания их

кормовых и лобовых частей (рис. 2.38). Отогнутые участки ребер в

этом случае поджимают поток в кормовой части ребристой трубы,

направляя высокоинтенсивные вторичные течения, которые генери-

руются в лобовой прикорневой области (главы 2, 3) глубже в про-

странство за несущим цилиндром. В итоге размеры кормовой вихре-

вой зоны значительно сокращаются, что хорошо видно из

сопоставления рис. 6.18, а и рис. 6.18, б, а также рис. 6.19, а и рис.

6.19, б, полученных путем визуализации течения на неподогнутом и

конфузорно подогнутом ребpax труб одного типоразмера при одина-

ковых для сопоставляемых случаев режимных условиях. Значитель-

ные участки кормовой поверхности ребра и стенки несущего цилин-

дра включаются при этом в активный теплообмен, увеличивая в

целом среднеповерхностную теплоотдачу. Интенсивность теплооб-

мена возрастает как за счет уменьшения размеров областей с низки-

ми локальными скоростями (области 5, 6, рис. 3.18), так и за счет

увеличения доли поверхности ребристой трубы, взаимодействующей

с высокоинтенсивными вторичными циркуляционными течениями

(области 3, 4, рис. 3.18), вследствие вовлечения в контакт с ними

периферийных боковых участков ребра и увеличения длины

вихревых жгутов в пределах его поверхности (рис. 6.20). Кроме того,

конфузорный участок в кормовой части межреберных каналов

позволяет ускорить поток в этой области ребристой трубы, что также

влечет за собой повышение значений коэффициентов теплоотдачи.