Петтиджон ?. Дж. Осадочные породы

Подождите немного. Документ загружается.

/станавлнваются в песчаниках). Нельзя их также считать результатом

оползания, как это часто делается. Симметрия и ориентировка этих

форм свидетельствуют о движении, направленном вниз, а не по лате-

рали То, что чашеобразные и почковидные текстуры могли образовать-

ся прн погружении неконсолидированного песка в подстилающий полу-

жидкий субстрат, было наглядно показано в экспериментах Кюнена

[123, с. 18]. Проведенные недавно полевые исследования шарообраз-

ных и подушечных текстур в девонских отложениях штата Нью-Йорк

[203] и в других районах [104] подтвердили точку зрения о внедрении

песчаных масс, а не об их оползании. Вероятно, это явление происхо-

дило моментально или иосило катастрофический характер.

Конседимеитационные складки н брекчии

Как отмечалось ранее, неконсолидированные осадки могут быть

деформированы в результате движений, вызванных гравитацией, при

значительной латеральной составляющей. Нас интересуют только де-

формации, происходившие в тот момент, когда осадок еще находится

в обстановке осадконакопления, таким образом исключается влияние

тектонических движений и более поздних деформаций. В результате

скольжения или оползания в осадочном материале образуются склад-

ки, разрывы и брекчии. Поскольку тектонические движения и, возмож-

но, другие коиседнментационные процессы приводят к образованию

аналогичных текстур, необходимо разработать критерии, по которым

деформации осадка в «свежем» состоянии можно отличить от настоя-

щих тектонических деформаций. В целом сделать это нетрудно, одна-

ко известны достаточно сложные случаи [151]. Текстуры, образовав-

шиеся до консолидации осадка, обычно приурочены к определенным

пластам, в отдельных случаях мощностью всего 1—2 см. В противопо-

ложность складкам волочения, они ие связаны с крупными структурами

или с тектоническим строением региона. Примечательным также явля-

ется отсутствие эпигенетических прожилков в зонах микроиарушеиий

илн в промежутках между обломками брекчий. В большинстве случаев

возникают мелкомасштабные складки, обычно срезанные или уплощен-

ные поверхностью напластования, что указывает на их образование а

частичный размыв, предшествующие отложению перекрывающего слоя.

Все подобные текстуры считаются следствием воздействия гравитацион-

ных сил, направленных вниз по палеосклону. Если это так, то появле-

ние подобных структур служит указанием на существование палеона-

клоиа, и они соответственно должны тщательно регистрироваться н кар-

тироваться. На значение подобных текстур при палеогеографических

реконструкциях обращали внимание Кюнен [1191 и другие исследова-

тели [154, 147, 190, 106].

Помимо описанных способов, существуют и другие пути образова-

ния деформированной слоистости. Образование складок в рыхлом осад-

ке приписывается айсбергам, выброшенным иа сушу, объясняется по-

движками берегового льда и т. д. Хотя деформации такого типа харак-

терны для отложений ледниковых озер, они встречаются также и там,

где присутствие льда маловероятно. Для образования большинства

конседиментациоииых текстур деформации очевидно вполне достаточно

действия гравитационных сил.

Конседиментацнонная складчатость встречается во многих отложе-

ниях. Она хорошо выражена в тонкослоистых пачках песков и глин.

162-

а складки оползания и брекчии четко выражены в разрезах известня-

ков, в особенности вблизи рифовых массивов.

По наблюдениям Рича [181], коиседимеитационные складки бы-

вают нескольких типов. Одна из разновидностей приурочена к единич-

ному маломощному песчаному или алевритовому прослою, к кремни-

стому или карбонатному алевриту. Такие складки не затрагивают соб-

ственно пласта, в нем нарушается только внутренняя слоистость. Такая

текстура, получившая название конволютиой складчатости,

имеет неясное происхождение, вероятно, вызвана другими причинами,

чем оползание, и в связи с этим здесь не рассматривается.

Истинные складки оползания обычно захватывают не один слой,

чем они резко отличаются от конволютной текстуры. Складчатость по

добиого типа, описанная и охарактеризованная Хаддиигом [88], затра-

гивает несколько чередующихся слоев и образуется в результате масси-

рованного течения этих материалов, которое за продолжительное время

может привести к частичному или полному нарушению слоистости и

образованию брекчий или псевдоконгломератов. Движение в оползаю-

щей массе распределяется таким образом, что маломощные слои раз-

биваются на более мелкие и крупные, неправильные по форме, плито-

образные фрагменты. Как правило, обломки сложены глинами или

аргиллитами, а пространство между ними заполнено песчаным матрик-

сом. В некоторых случаях фрагменты только слегка отделяются друг

от друга, нет признаков их вращения — расплющенная (pull—

aparts) текстура. В других случаях фрагменты вращаются и закру-

чиваются с образованием крюкоподобных форм, которые получили на-

звание опрокинутых складок оползания [51, с. 998]. По-

добные образования и спирально закрученные шары оползания, или

«текстуры снежного кома», но определению Хаддиига [88, с. 386], мо-

гут дать ключ к расшифровке направления скольжения. В результате

образуется хаотическая смесь, которая при высоком содержании воды

приобретает значительную подвижность, превращается в поток ила и

приводит к образованию «галечного аргиллита» [51], или тиллонда.

Эти отложения рассматриваются в гл. 6.

В некоторых случаях при оползании в слоях, залегающих над по-

верхностью скольжения, образуется система сжатых складок. Переме-

щение, связанное со срывом материала над подошвой пласта, приводит

к образованию текстуры, аналогичной шарьяжу, по которому вверх по

восстанию пласта происходит сокращение мощности отложений вплоть

до исчезновения. Текстуры подобного типа встречаются в ленточных

глинах плейстоценовых ледниковых озер [207, 74].

Оползневые текстуры достаточно широко распространены и бывают

очень мощными, например, известен пласт мощностью 55 м [118, с 135].

Кроуэлл [51] охарактеризовал четко выраженные слои с текстурами

оползания в меловых отложениях Калифорнии. Отдельные пласты

с оползневыми текстурами настолько мощные, что их можно картиро-

вать [108], и они прослеживаются по площади иа несколько квадрат-

ных километров. Большинство таких текстур в ископаемых отложениях

представляют собой подводные морские образования.

Текстуры оползания в карбонатных породах существенно не отли-

чаются от оползневых текстур в обломочных отложениях. Текстуры

скольжения, варьирующие по размеру от мелкомасштабных смятий до

крупных складок с амплитудой 10—15 м и прослоями крупной брекчии

мощностью 10—15 м, распространенные на площади в десятки квадрат-

ных километров, наблюдались в пермских известняках вблизи рифового

163-

комплекса Гвадалупе в штате Ныо-Мексико [159, с. 69; 86; 182].

Известняковые брекчии в Альпах, встречающиеся совместно с градам

ционнымн известняками, и «аллогенные известняки» Мейшиера, по

мнению Кюнена и Кароццн [127, с. 396], представляют собой оползни

вдоль фронтальной части рифа.

Песчаные дайки и силлы

Довольно часто в осадочных отложениях встречаются мелкие дай-

ки, заполненные песком, которые пересекают слоистость иа расстоянии

нескольких сантиметров. Обычно они представляют собой трещины

усыхания, заполненные песком. Они могут быть «припаяны» к пере-

крывающему песчаному слою, а после выветривания подстилающего

глинистого слоя остается многоугольная система слепков трещин усы-

хания. Подобные образования характеризуют мелкомасштабную оса-

дочную текстуру. Однако если дайки достигают по мощности несколько

метров и прослеживаются на расстояние в сотни и даже тысячи метров,

то оии образуют достаточно крупные тела осадочных пород. Песчаные

дайки и связанные с ними силлы рассматриваются подробно в гл. 5,

посвященной геометрии песчаных тел.

Коиволютная слоистость

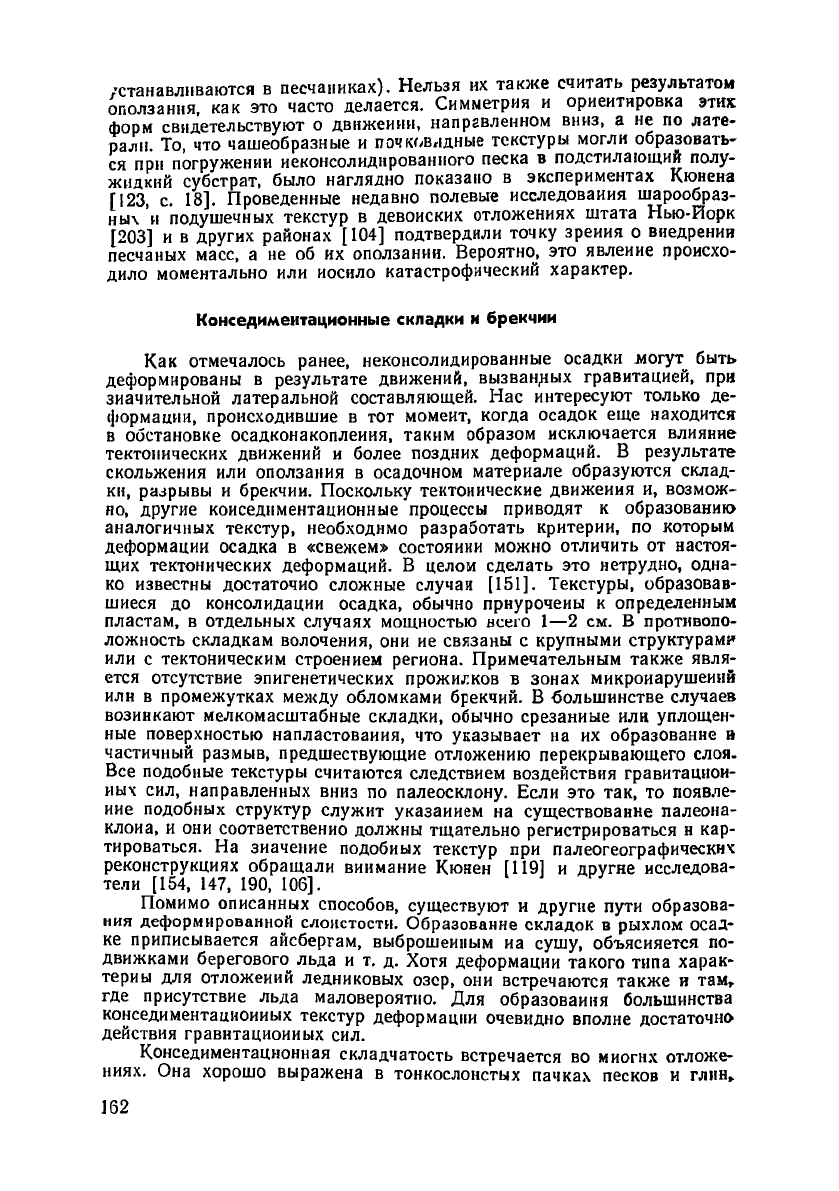

Конволютная слоистость, также называемая конволютным напла-

стованием, или слоистостью скольжения,— одна из наиболее загадоч-

ных деформационных текстур (рис. 4-28). Рич [181] называл эту тек-

стуру «виутрипластовым скручиванием», и это определение, вероятно,

наилучшим образом подчеркивает

природу явления. Конволютная

слоистость — явление внутрипласто-

вое и затрагивает прослои внутри

пласта, но не сам пласт.

Конволютная слоистость ха-

рактерна для прослоев крупнозер-

нистых алевритов или мелкозерни-

стых песков, мощностью от 2 до

25 см. Внутри таких прослоев, ко-

торые бывают как кремнистыми,

так и карбонатными, наблюдается

целый набор сложных складок. От-

дельные прослои непрерывны и про-

слеживаются от складки к складке,

хотя в пределах слоя встречаются

отдельные мнкронесогласия. Син-

клинали обычно пологие и широ-

кие, антиклинали между ними

узкие и острые. Конволютные тек-

стуры имеют тенденцию затухать как к кровле, так и к подошве слоя.

В некоторых случаях антиклинали, по-видимому, срезаны эрозией.

Наблюдаемые текстуры смятия, очевидно, отличаются от простых

линейных складок, поскольку гребни конволютиых складок не просле-

живаются на плоскости напластования. Складки представляют собой

группу резко выраженных куполов и прогибов между ними. Такой ха-

рактер расположения текстур свидетельствует о том, что их образова-

Рнс. 4-28. Конволютная складчатость

в алевролнтовом пласте, свита Мартнн-

сберг (ордовик), штат Нью-Джерси,

США. Фото Старкса.

Длина образца около 13 см

164-

ние связано с вертикальными движениями, а не с латеральным пере-

мещением материала. Геометрическая форма текстуры, ее приурочен-

ность к единому пласту и связь с материалом определенной грануло-

метрической размерности (крупнозернистый алеврит или мелкий песок)

указывают на образование материала, происходящее достаточно быстро.

Для объяснения происхождения коиволютной слоистости были вы-

сказаны различные теоретические соображения [171, с. 154], ио ни одно

из них не является достаточно убедительным. Конволютная слоистость

обычно связана с алевритами и песками, содержащими знаки ряби

с очень крутыми склонами или даже перевернутые. Отчасти задача вы-

деления коиволютиой слоистости усложняется из-за того, что ее можно·

принять за другие деформационные текстуры.

Строматолиты и другие биогенные текстуры

Строматолиты

Термин строматолит заимствован из немецкого языка (stro-

matolith), впервые он был предложен Кальковским [110, с. 68] и озна-

чает слоистую текстуру, сложенную породами песчаной, алевритовой и

глинистой размерности, образовавшуюся при улавливании обломочных

частиц и их связывании водорослевым материалом. Возможно, что бо-

лее подходящим будет термин водорослевый строматолит.

Обычно состав измельченных частиц бывает карбонатный и очень редко

какой-либо другой [53]. Текстуры изменчивы по размеру от плоских

мелких слоев, которые трудно отличить от нормальной слоистости, до

мелких холмообразных форм, а также до столбообразных текстур, на-

поминающих стопку перевернутых глубоких суповых тарелок, и до раз-

личных раздваивающихся и ветвящихся тел. Помимо таких закреплен-

ных форм наблюдаются подвижные, свободно перекатываемые тела —

он колиты, имеющие концентрическое строение и внешне напомина-

ющие конкреции.

Существуют также текстуры, размер и внешняя форма которых на-

поминают типичную полусферу строматолита, ио внутреннее строение

лишено характерных признаков слоистости. Эти образования получили

название тромболитов, поскольку их внутреннее строение носит сгуст-

ковый характер [3].

Совершенно невозможно рассмотреть и проанализировать все раз-

новидности строматолитовых текстур. Рекомендуем ознакомиться с ран-

ними публикациями по этому вопросу, детально рассмотренному в ра-

боте Хофмана [100]. Однако специалист по седиментологии должен

знать строматолитовые текстуры, а также уметь отличать их от различ-

ных псевдостроматолитовых форм нарастания, образующихся химиче-

ским путем.

Классификация и номенклатура строматолитов непрерывно услож-

няются. Первые исследователи считали их органическими остатками,

поэтому применяли для обозначения строматолитоз родовые и видовые

названия. Считалось, что текстура такого типа образуется в результате

жизнедеятельности особых организмов. Эта точка зрения оспаривалась

другими исследователями. Было высказано предположение, что обра-

зование строматолитов тесно связано с водорослевыми постройками,

сложенными различными одноклеточными и многоклеточными зелены-

ми и синезелеными водорослями. Форма и размер образований зависят

от условий осадконакоплеиия, а ие от генетических факторов. Такнч

образом различные родовые наименования являются недейстнительиы-

165-

ми, поскольку названия относятся только к различным формам приин-

маемым накапливающимися осадками, и ие существует прямой связи

между ними и особыми организмами. Строматолиты не являются

н копаемыми водорослями. Различие между ископаемыми водорослями

в строматолитами [179, с. 129] заключается в том, что в остатках водо-

рослей сохраняется различимое скелетное строение, например, стенки

клеток и органы воспроизводства, строматолиты же характеризуются

тонкослоистыми и фрагментарными структурами.

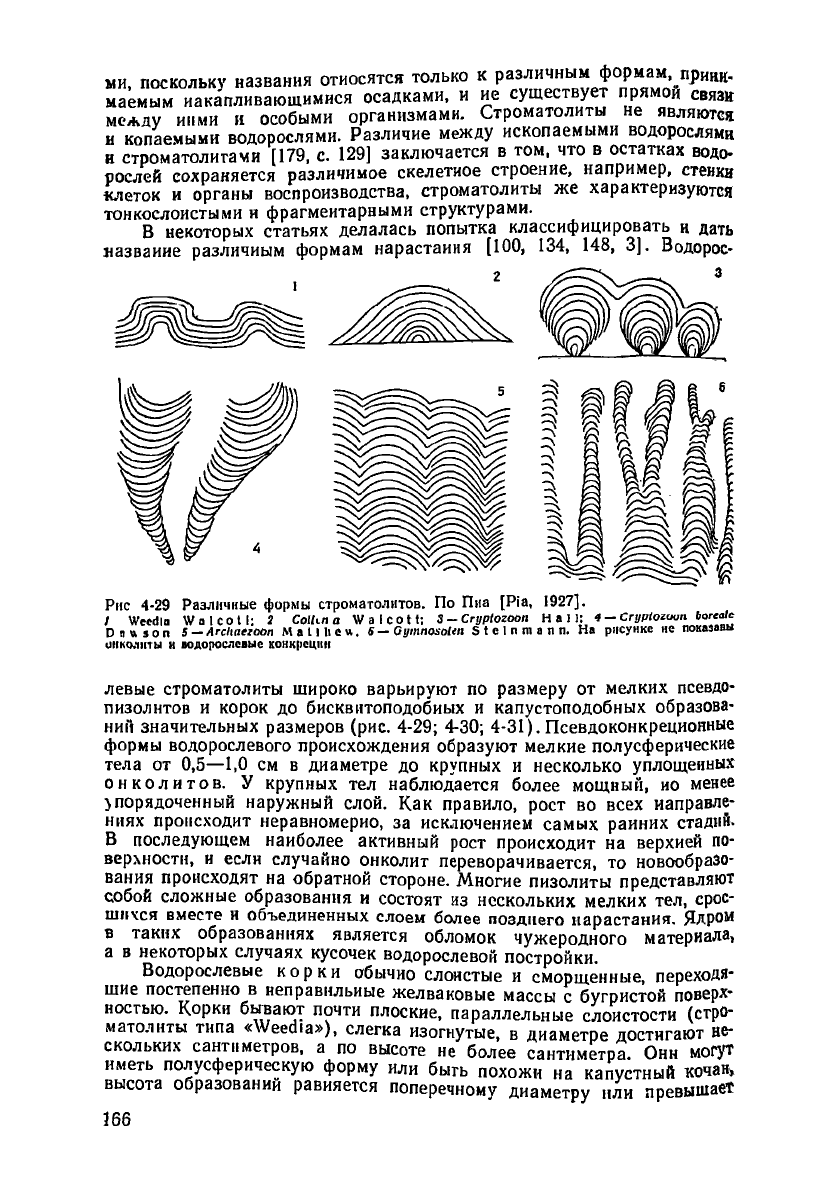

В некоторых статьях делалась попытка классифицировать и дать

название различным формам нарастания [100, 134, 148, 3]. Водорос-

Piic 4-29 Различные формы строматолитов. По Пиа [Pia, 1927].

/ Wecdlo Wnlcotl: 2 Col/m a Walcott; 3 - Cryptozoon НШ: * — СгцрЮгаап borate

Dnftson 5 — Archaeioon M а 11 Ii с u. S — Oymnosolen Stelnmann. На рисунке не показааы

инколнты н водорослевые конкрецнн

левые строматолиты широко варьируют по размеру от мелких псевдо-

пизолнтов и корок до бисквитоподобиых и капустоподобных образова-

ний значительных размеров (рис. 4-29; 4-30; 4-31). Псевдоконкреционные

формы водорослевого происхождения образуют мелкие полусферические

тела от 0,5—1,0 см в диаметре до крупных и несколько уплощенных

онколитов. У крупных тел наблюдается более мощный, ио менее

упорядоченный наружный слой. Как правило, рост во всех направле-

ниях происходит неравномерно, за исключением самых раиних стадий.

В последующем наиболее активный рост происходит на верхней по-

верхности, и если случайно онколит переворачивается, то новообразо-

вания происходят на обратной стороне. Многие пизолиты представляют

собой сложные образования и состоят из нескольких мелких тел, срос-

шиеся вместе и объединенных слоем более позднего нарастания. ЯДР°

М

в таких образованиях является обломок чужеродного материала,

а в некоторых случаях кусочек водорослевой постройки.

Водорослевые корки обычно слоистые и сморщенные, переходя-

щие постепенно в неправильные желваковые массы с бугристой поверх-

ностью. Корки бывают почти плоские, параллельные слоистости (стро-

матолиты типа «Weedia»), слегка изогнутые, в диаметре достигают не-

скольких сантиметров, а по высоте не более сантиметра. Онн могут

иметь полусферическую форму или быть похожи на капустный кочан*

высота образовании равняется поперечному диаметру или превышает

J 66

его. Некоторые из крупных полусферических форм, измеряемых в де-

циметрах или даже в метрах, бывают сложнопостроеиными и иа их

поверхности наблюдаются мелкие дополнительные наросты. Другой

распространенный тип строматолитов похож на набор перевернутых

блюдец или более крупных форм, похожих на суповые тарелки. Эти

строматолиты образуют вертикальные скопления, обычно их несколько

штук, высота таких образований от нескольких сантиметров до несколь-

ких метров. В отдельных случаях вертикальные постройки, подобные

дубинкам, вытягиваются кверху и образуется своеобразная текстура.

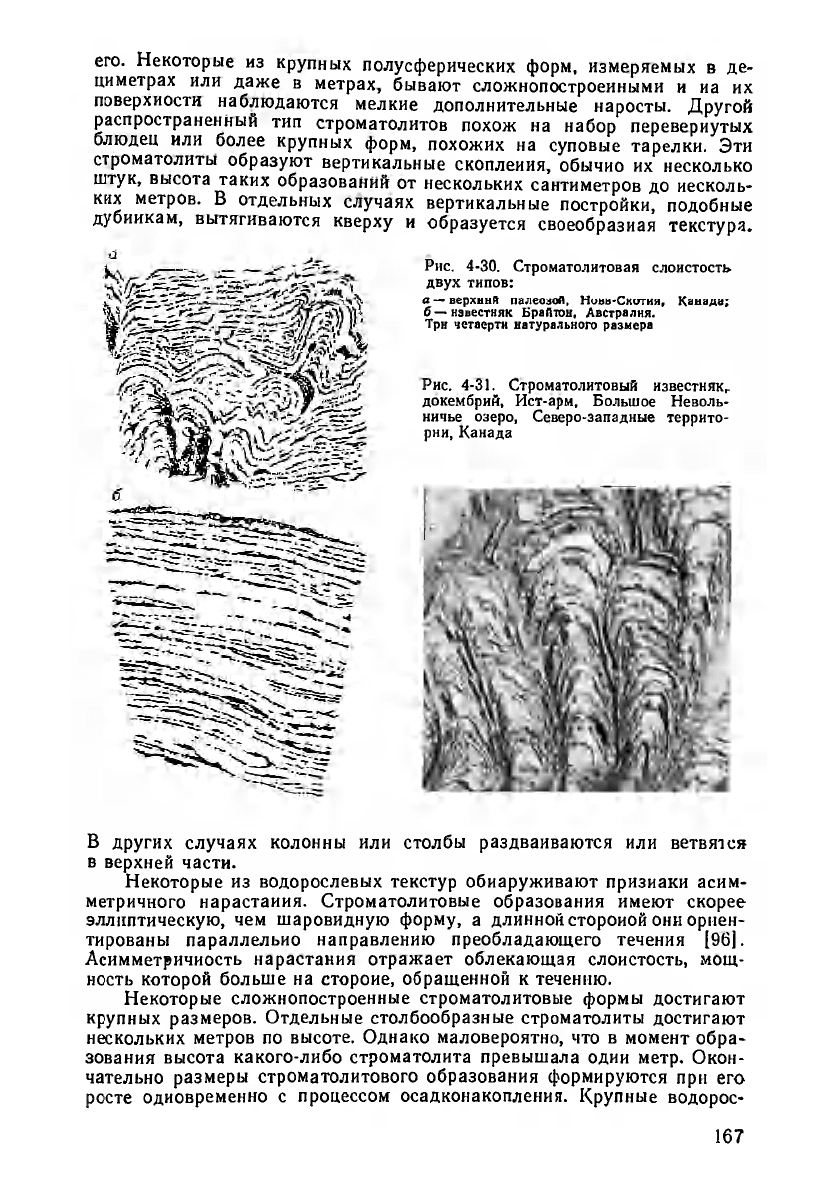

PIIC. 4-30. Строматолитовая слоистость·

двух типов:

α — верхний палеозой, HOBB-CKVTHH, Канаде;

б — известняк БраПтон, Австралия.

Три четверти натурального размера

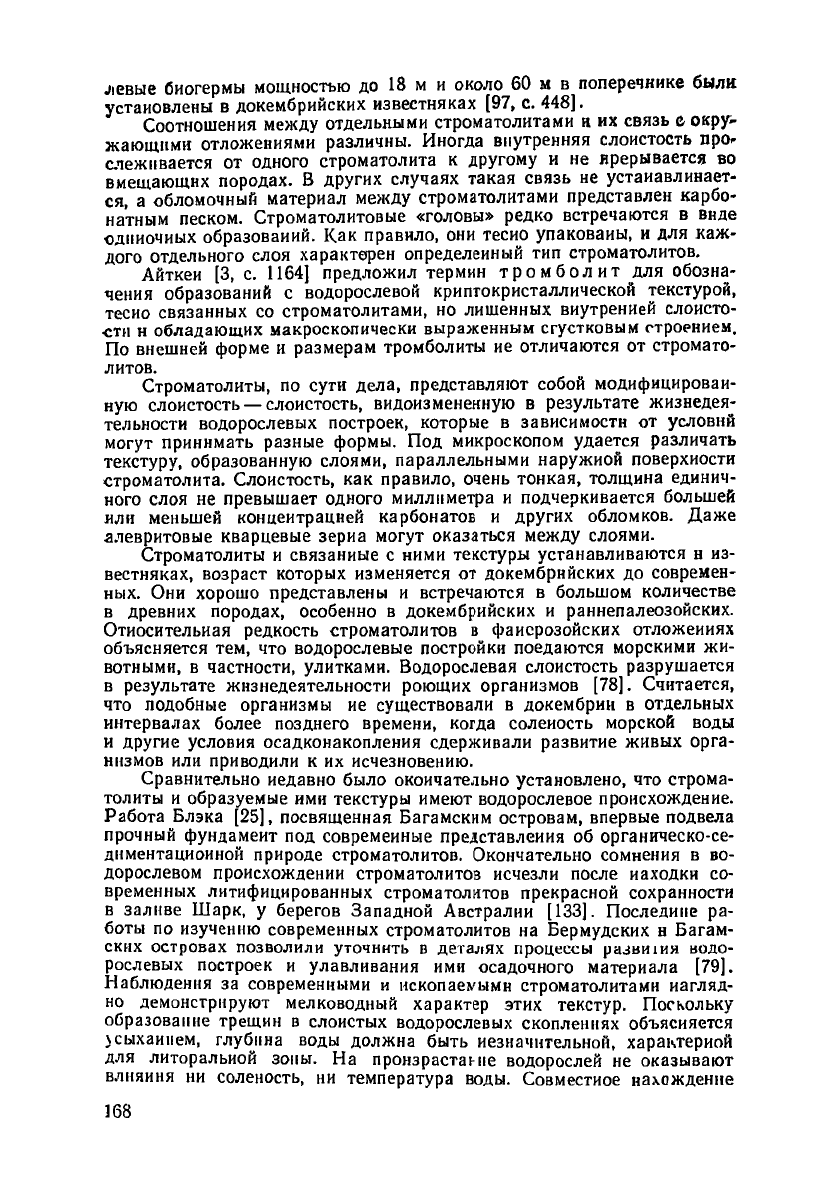

Рис. 4-31. Строматолитовый известняк,,

докембрий, Ист-арм, Большое Неволь-

ничье озеро, Северо-западные террито-

рии, Канада

В других случаях колонны или столбы раздваиваются или ветвятся

в верхней части.

Некоторые из водорослевых текстур обнаруживают признаки асим-

метричного нарастания. Строматолитовые образования имеют скорее

эллиптическую, чем шаровидную форму, а длинной стороной они ориен-

тированы параллельно направлению преобладающего течения [96].

Асимметричность нарастания отражает облекающая слоистость, мощ-

ность которой больше на стороне, обращенной к течению.

Некоторые сложнопостроенные строматолитовые формы достигают

крупных размеров. Отдельные столбообразные строматолиты достигают

нескольких метров по высоте. Однако маловероятно, что в момент обра-

зования высота какого-либо строматолита превышала один метр. Окон-

чательно размеры строматолитового образования формируются при его

росте одновременно с процессом осадконакопления. Крупные водорос-

167-

левые биогермы мощностью до 18 м и около 60 м в поперечнике были

установлены в докембрийских известняках [97, с. 448].

Соотношения между отдельными строматолитами и их связь е окру-

жающими отложениями различны. Иногда внутренняя слоистость про-

слеживается от одного строматолита к другому и не нрерывается во

вмещающих породах. В других случаях такая связь не устанавливает-

ся, а обломочный материал между строматолитами представлен карбо-

натным песком. Строматолитовые «головы» редко встречаются в виде

одиночных образований. Как правило, они тесио упакованы, и для каж-

дого отдельного слоя характерен определенный тип строматолитов.

Айткеи [3, с. 1164] предложил термин тромболит для обозна-

чения образований с водорослевой криптокристаллической текстурой,

тесио связанных со строматолитами, но лишенных внутренней слоисто-

сти н обладающих макроскопически выраженным сгустковым строением.

По внешней форме и размерам тромболиты ие отличаются от стромато-

литов.

Строматолиты, по сути дела, представляют собой модифицирован-

ную слоистость — слоистость, видоизмененную в результате жизнедея-

тельности водорослевых построек, которые в зависимости от условий

могут принимать разные формы. Под микроскопом удается различать

текстуру, образованную слоями, параллельными наружной поверхности

строматолита. Слоистость, как правило, очень тонкая, толщина единич-

ного слоя не превышает одного миллиметра и подчеркивается большей

или меньшей концентрацией карбонатов и других обломков. Даже

алевритовые кварцевые зериа могут оказаться между слоями.

Строматолиты и связанные с ними текстуры устанавливаются н из-

вестняках, возраст которых изменяется от докембрийских до современ-

ных. Они хорошо представлены и встречаются в большом количестве

в древних породах, особенно в докембрийских и раннепалеозойских.

Относительная редкость строматолитов в фаисрозойских отложениях

объясняется тем, что водорослевые постройки поедаются морскими жи-

вотными, в частности, улитками. Водорослевая слоистость разрушается

в результате жизнедеятельности роющих организмов [78]. Считается,

что подобные организмы ие существовали в докембрии в отдельных

интервалах более позднего времени, когда соленость морской воды

и другие условия осадконакопления сдерживали развитие живых орга-

низмов или приводили к их исчезновению.

Сравнительно недавно было окончательно установлено, что строма-

толиты и образуемые ими текстуры имеют водорослевое происхождение.

Работа Блэка [25], посвященная Багамским островам, впервые подвела

прочный фундамент под современные представления об органическо-се-

диментациоиной природе строматолитов. Окончательно сомнения в во-

дорослевом происхождении строматолитоз исчезли после находки со-

временных литифицированных строматолитов прекрасной сохранности

в заливе Шарк, у берегов Западной Австралии [133]. Последние ра-

боты по изучению современных строматолитов на Бермудских н Багам-

ских островах позволили уточнить в деталях процессы развит» водо-

рослевых построек и улавливания ими осадочного материала [79].

Наблюдения за современными и ископаеуымн строматолитами нагляд-

но демонстрируют мелководный характер этих текстур. Поскольку

образование трещин в слоистых водорослевых скоплениях объясняется

усыхаинем, глубина воды должна быть незначительной, характерной

для литоральной зоны. На пронзрасташе водорослей не оказывают

влияния ни соленость, ни температура воды. Совместное нахождение

168-

известняков с трещинами усыхания, конгломератов из уплощенной галь-

ки и оолитов дает дополнительное указание на исключительно мелко-

водные условия. Асимметричное строение, наблюдаемое у отдельных

строматолитов, служит индикатором иа палеотечения. Ориентировка

строматолитовых скоплений выпуклостью кверху также служит надеж-

ным критерием для установления стратиграфической последовательно-

сти напластования в вертикальном разрезе или при перевернутом зале-

гании слоев.

Другие биогенные текстуры

Введение. Седиментологу в работе следует помнить и о других тек-

стурах, образование которых связано с жизнедеятельностью организмов,

таких как следы ползания и сверления. В разрезах некоторых осадоч-

ных толщ такие формы встречаются очень часто. Они выглядят как

знаки на поверхностях напластования (на верхней и нижней) или обра-

зуют формы, различимые на разрезах, перпендикулярных слоистости.

Хотя эти текстуры известны достаточно давно, систематическое их

изучение началось в совсем недавнее время. Как и при изучении стро-

матолитов, многие из первых исследователей описывали текстуры как

органические остатки, давали им родовые и видовые названия, а неко-

торые формы даже принимались за растительные остатки. На основа-

нии последних работ было установлено происхождение таких биогенных

текстур, описана их геометрическая форма и детальная микроскульпту-

ра и установлено, что эти знаки представляют собой «запись» жизне-

деятельности разнообразных живых организмов. Существующие пред-

ставления об образовании различных следов ползания и сверления во

многом основаны на результатах наблюдения за современными осадоч-

ными обстановками. Значительный прогресс на раннем этапе был до-

стигнут благодаря работам Вальтера на морской станции в Неаполи-

танском заливе и исследованиях Рудольфа Рихтера в Северном море·

в районе Занкенберг-ам-Меер.

Здесь мы располагаем возможностью дать только краткую харак-

теристику вопроса. Заинтересованному читателю рекомендуем много-

численные монографические исследования, посвященные следам жиз-

недеятельности организмов, или ихиофоссилий, как их принято,

называть [2, 116, 132, 93, 191, 194, 195, 49].

Биогенные текстуры, или органические образования в широком

смысле слова, отличаются от настоящих организмов тем, что они не

могут перерабатываться или переоткладываться. Хотя биогенные тек-

стуры отмечают определенную сторону жизнедеятельности организма,

например условия обитания или характер питания, особая их ценность

заключается в том, что они регистрируют осадочную обстановку, в ко-

торой обитали живые организмы. Ассоциации таких «следов жизнртея-

тельности» являются очень хорошим показателем фациальной обстанов-

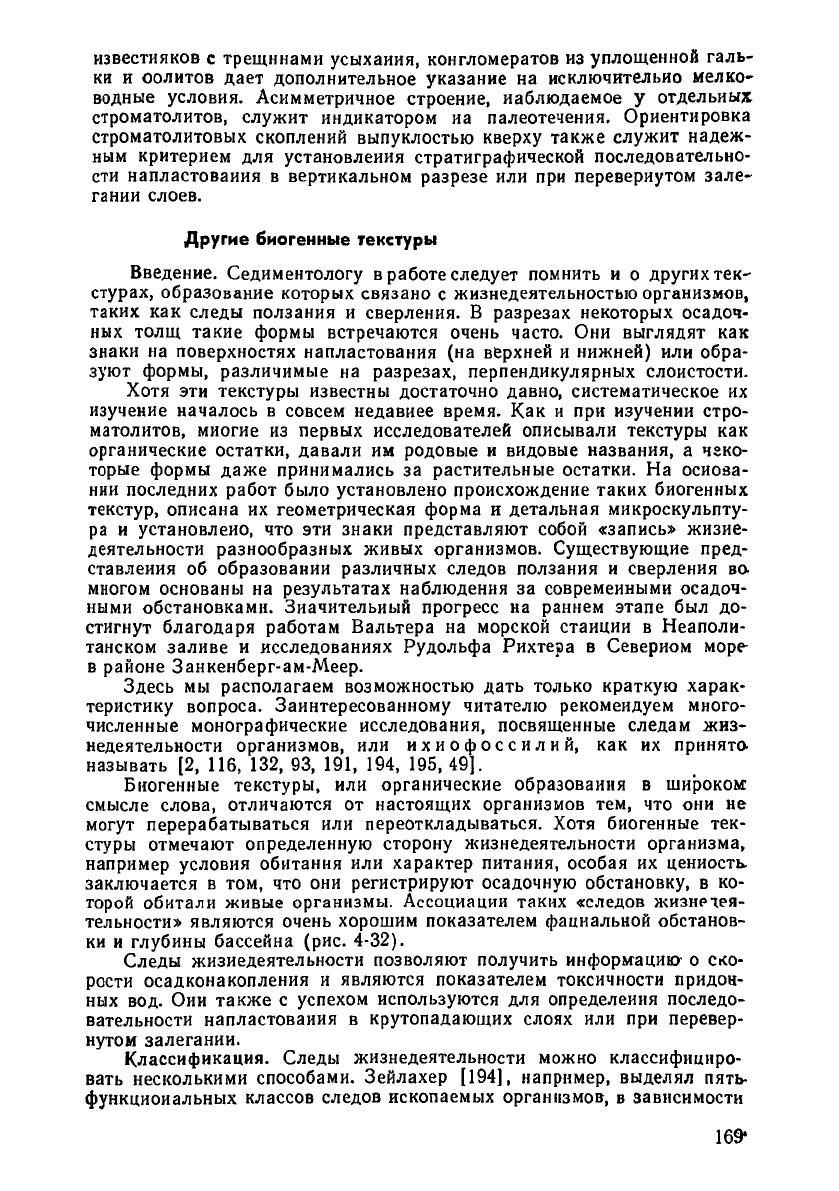

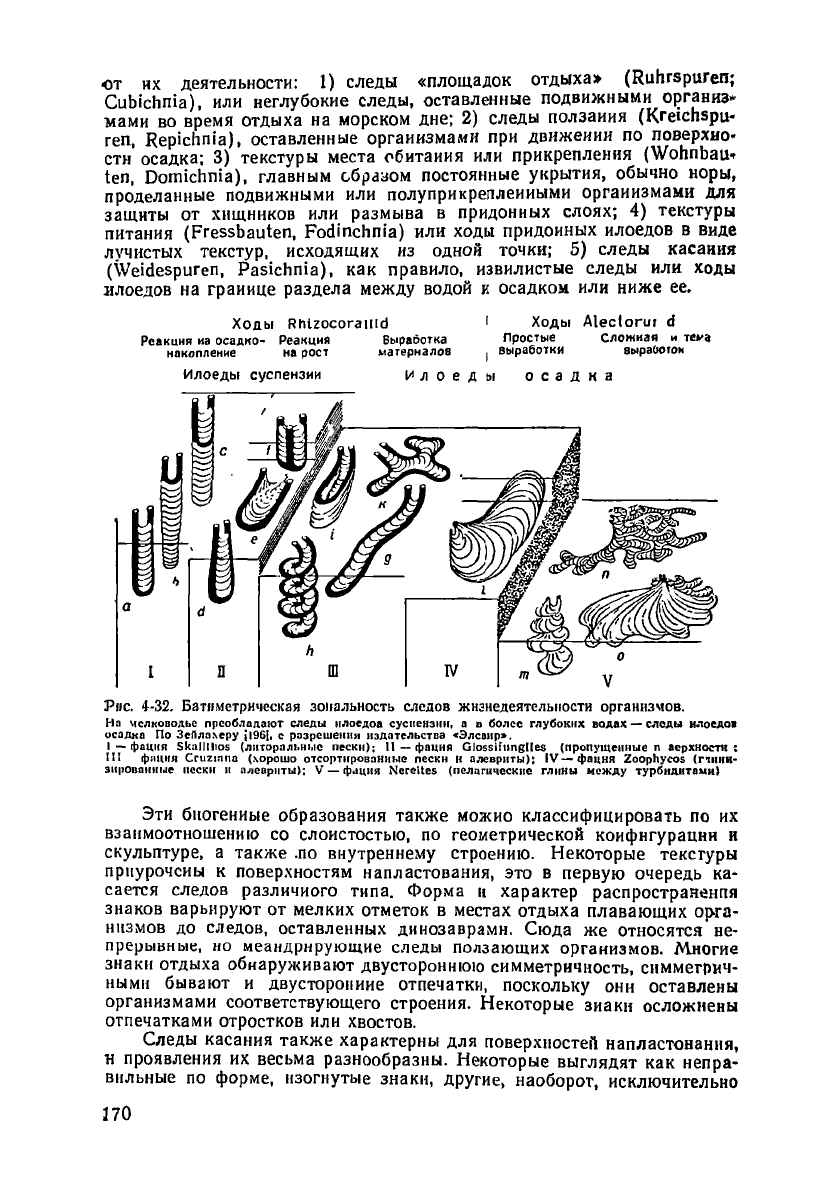

ки и глубины бассейна (рис. 4-32).

Следы жизнедеятельности позволяют получить информацию· о ско-

рости осадконакопления и являются показателем токсичности придон-

ных вод. Они также с успехом используются для определения последо-

вательности напластования в крутопадающих слоях или при перевер-

нутом залегании.

Классификация. Следы жизнедеятельности можно классифициро-

вать несколькими способами. Зейлахер [194], например, выделял пять·

функциональных классов следов ископаемых организмов, в зависимости

169-

от их деятельности: 1) следы «площадок отдыха» (Ruhrspuren;

Cubichnia), или неглубокие следы, оставленные подвижными организ»

мами во время отдыха на морском дне; 2) следы ползания (Kreichspu-

ren, Repichnia), оставленные организмами при движении по поверхно-

сти осадка; 3) текстуры места обитания или прикрепления (Wohnbau-

ten, Domichnia), главным образом постоянные укрытия, обычно норы,

проделанные подвижными или полуприкреллеииыми организмами для

защиты от хищников или размыва в придонных слоях; 4) текстуры

питания (Fressbauten, Fodinchnia) или ходи придонных илоедов в виде

лучистых текстур, исходящих из одной точки; 5) следы касания

(Weidespuren, Pasichnia), как правило, извилистые следы или ходы

ллоедов на границе раздела между водой к осадком или ниже ее.

Ходы Rhlzocorailld

1

Ходы Aleclorui d

Реакция иа осадно- Реакция Выработка Простые Сложная и те*а

накопление на рост материалов . выработки выраСююк

Илоеды суспензии Илоеды осадка

Рис. 4-32. Батиметрическая зональность следов жизнедеятельности организмов.

На мелководье преобладают следы илоедоа суспензии, а в более глубоких водах — следы нлоедош

осадка По ЗеАлахеру il9G[, с разрешении издательства «Элсвир».

I — фация Skallilios (литоральные пески); И — фацня Glossifunglles (пропущенные η аерхностн :

III фацня Cruzmna (.чорошо отсортированные псскн к алевриты); IV — фацня Zoophycos (глини-

зированные пески и алевриты); V — фация Nereites (пелагические глины между турбиднтами)

Эти биогенные образования также можно классифицировать по их

взаимоотношению со слоистостью, по геометрической конфигурации и

скульптуре, а также .по внутреннему строению. Некоторые текстуры

приурочены к поверхностям напластования, это в первую очередь ка-

сается следов различного типа. Форма н характер распростраяенпя

знаков варьируют от мелких отметок в местах отдыха плавающих орга-

низмов до следов, оставленных динозаврами. Сюда же относятся не-

прерывные, но меандрнрующие следы ползающих организмов. Многие

знаки отдыха обнаруживают двустороннюю симметричность, симметрич-

ными бывают и двусторонние отпечатки, поскольку они оставлены

организмами соответствующего строения. Некоторые знаки осложнены

отпечатками отростков илн хвостов.

Следы касания также характерны для поверхностей напластонания,

н проявления их весьма разнообразны. Некоторые выглядят как непра-

вильные по форме, изогнутые знаки, другие, наоборот, исключительно

170-

правильные; есть знаки, спирально закрученные или имеющие четкую

синусоидальную форму (см. рис. 4-32), а некоторые даже похожи на.

полигональную сетку (Paleodycton). В целом эти формы касания обра-

зуются на поверхности илистых осадков и, следозательно, сохраняются

только в виде слепков на подошве перекрывающего песчаного или алев-

ролитового слоя.

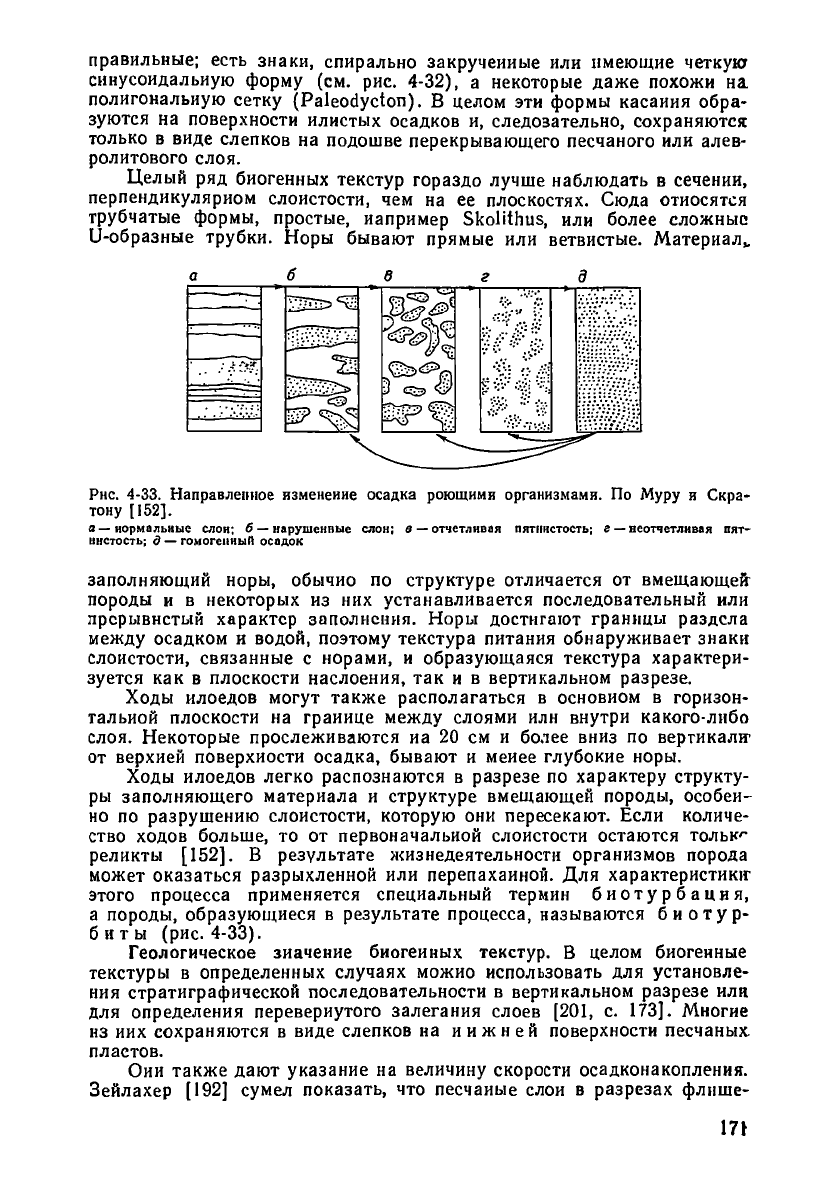

Целый ряд биогенных текстур гораздо лучше наблюдать в сечении,

перпендикулярном слоистости, чем на ее плоскостях. Сюда относятся

трубчатые формы, простые, например Skolithus

1

или более сложные

U-образные трубки. Норы бывают прямые или ветвистые. Материал,.

а — нормальные слои; б — нарушенные слон; β — отчетливая пятнистость; г — неотчетливая пят-

нистость; О — гомогенный осадок

заполняющий норы, обычно по структуре отличается от вмещающей

породы и в некоторых из них устанавливается последовательный или

прерывистый характер заполнения. Норы достигают границы раздела

между осадком и водой, поэтому текстура питания обнаруживает знаки

слоистости, связанные с норами, и образующаяся текстура характери-

зуется как в плоскости наслоения, так и в вертикальном разрезе.

Ходы илоедов могут также располагаться в основном в горизон-

тальной плоскости на границе между слоями илн внутри какого-либо

слоя. Некоторые прослеживаются иа 20 см и более вниз по вертикали

от верхней поверхности осадка, бывают и менее глубокие норы.

Ходы илоедов легко распознаются в разрезе по характеру структу-

ры заполняющего материала и структуре вмещающей породы, особен-

но по разрушению слоистости, которую они пересекают. Если количе-

ство ходов больше, то от первоначальной слоистости остаются только

реликты [152]. В результате жизнедеятельности организмов порода

может оказаться разрыхленной или перепаханной. Для характеристики

-

этого процесса применяется специальный термин биотурбация,

а породы, образующиеся в результате процесса, называются биотур-

б и τ ы (рис. 4-33).

Геологическое значение биогенных текстур. В целом биогенные

текстуры в определенных случаях можно использовать для установле-

ния стратиграфической последовательности в вертикальном разрезе или

для определения перевернутого залегания слоев [201, с. 173]. Многие

нз иих сохраняются в виде слепков на нижней поверхности песчаных

пластов.

Они также дают указание на величину скорости осадконакоплеиия.

Зейлахер [192] сумел показать, что песчаные слои в разрезах флнше-

m