Первомайский В.Б. Невменяемость

Подождите немного. Документ загружается.

с освоением в психиатрических терминах различных видов и степеней его

нарушения.

Для правильного понимания соотношения понятий «психическое

заболевание» — «неспособность отдавать себе отчѐт…» — «невменяемость»

наиболее важно то, что наличие психопатологических феноменов и степень

их выраженности может быть установлена только через социум, через

действия данного лица (в широком смысле слова), от мельчайших внешних

(двигательных, эмоциональных, речевых) проявлений, доступных для

восприятия только опытного исследователя компонентов болезненных

переживаний, до очевидной для неспециалиста неадекватной оценки

субъектом окружающего и соответствующих грубых нарушений поведения,

включая совершение общественно опасных действий. Не проявившись через

социум, психическое расстройство остаѐтся «вещью в себе», недоступной для

клинической диагностики.

Однако, как у психически здорового человека способность отдавать себе

отчѐт… не возникает с момента совершения именно противоправного

деяния, а реализуется и в правопослушном поведении, так и у

душевнобольного отсутствие таковой способности не находится в

однозначной связи именно с общественно опасным деянием. Иными

словами, наличие или отсутствие указанной способности зависит не от того,

совершило лицо противоправное действие или нет. Это свойство сознания

может выявиться через любые действия и в зависимости от их характера,

социального смысла и правового значения становится предметом интереса

только психиатрии или уголовного и гражданского права, что соответственно

находит отражение в понятиях: «трудоспособен–нетрудоспособен»,

«вменяем–невменяем», «дееспособен–недееспособен».

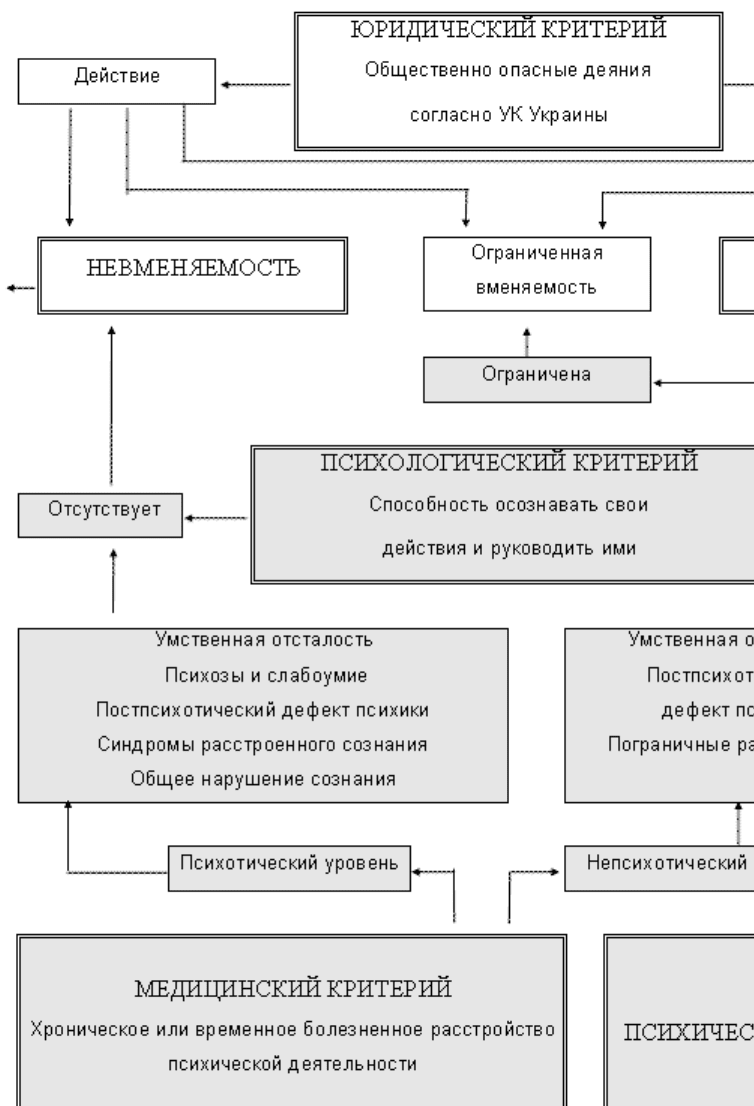

Представленные в разделе аргументы дают основание для формирования

системной модели вменяемости–невменяемости (схема 4).

Схема 4

Системная модель вменяемости–невменяемости

компетенция психиатра-эксперта

компетенция юриста

Хочется думать, что она устраняет имеющиеся в этой проблеме

противоречия и позволяет лучше понять логику формулы невменяемости,

изложенной в следующей главе.

Глава 10

ФОРМУЛА НЕВМЕНЯЕМОСТИ

«Психиатры должны с

особой осторожностью

подходить к своей

терминологии: она создаёт

реальность»

Мюллер-Хилл Б. Психиатрия

при нацизме // Этика

психиатрии. — Киев: Сфера,

1998. — С. 346.

Для начала зададимся вопросом: что есть законность для судебной

психиатрии? Ответ как бы очевиден. Он содержится в Законе Украины «О

судебной экспертизе», в ст. 3 которого утверждается, что судебно-экспертная

деятельность осуществляется на принципах законности, независимости,

объективности и полноты исследования. Поскольку термин «принцип»

означает основу, первоначально, то отсюда следует, что осуществление

судебно-психиатрической экспертизы должно соответствовать совокупности

действующих правовых норм, создающих основу экспертной деятельности.

Такое определение принципа законности применительно к судебно-

психиатрической экспертизе соответствует его содержанию в уголовном

праве. Так, по мнению С. Г. Келиной и В. Н. Кудрявцева (1988), в уголовном

праве принцип законности означает, что все положения, определяющие

привлечение лица к уголовной ответственности, назначение наказания,

освобождение от него или наступление иных правовых последствий должны

быть сформулированы в законе. Содержание же уголовного закона следует

понимать в точном соответствии с его текстом.

По первой части этого утверждения, а именно необходимости

законодательного закрепления процедуры назначения, проведения и

оформления результатов судебно-психиатрической экспертизы и точного

соблюдения закона, не возникает принципиальных вопросов и возражений.

Хотя и здесь, как показано в настоящем разделе книги, есть определѐнные

коллизии между действующим законом и практикой.

Основные вопросы возникают относительно необходимости понимания

закона в точном соответствии с его текстом. Суть их состоит не в отрицании

постулируемого требования. Закон для того и существует, чтобы его

исполняли в точном соответствии с содержанием. Вопрос в том, всегда ли

это возможно. Всегда ли правовая норма грамотно выписана, всегда ли в ней

соблюдены требования формальной логики? Соответствует ли она научному

решению проблемы, нашедшей законодательное закрепление?

Анализ действующего законодательства и проектов уголовного и уголовно-

процессуального кодексов, в части, касающейся судебно-психиатрической

экспертизы, не позволяет ответить на эти вопросы утвердительно

(М. Я. Сегай, В. Б. Первомайский, 1995, 1996). Необходимость преодоления

противоречий между закреплѐнной в законе формой применения

специальных знаний и их научным содержанием определяет следующее

понимание принципа законности в судебно-психиатрической экспертизе:

осуществление судебно-психиатрической экспертизы (во всех её

составляющих) не может иметь произвольной или какой-либо иной основы,

кроме предусмотренной законом;

совокупность правовых норм, обеспечивающих осуществление судебно-

психиатрической экспертизы, не может препятствовать реализации иных её

принципов;

коллизия между современным научным решением экспертных вопросов и

соответствующей нормой закона не может быть использована для

ущемления прав подэкспертного.

Для иллюстрации вышеизложенного обратимся к ст. 12 УК Украины. Она

существует в неизменном виде с 1960 года, когда медицинский критерий

невменяемости был дополнен понятием «слабоумие», что отнюдь не

прекратило попытки дискутирующих сторон усовершенствовать еѐ

содержание. Имея название «Невменяемость», эта статья, с точки зрения

учения о понятии, должна раскрывать его содержание, то есть представлять

собой определение понятия, вынесенного в заголовок. Между тем этот тезис

применим лишь к первой части ст. 12 УК Украины. Во второй же еѐ части

речь идѐт о вменяемых лицах, заболевших душевным заболеванием после

содеянного, что лишает их «возможности осознавать свои действия или

руководить ими». Таким образом, логика требует вынесения ч. 2 ст. 12 УК

Украины в отдельную статью или совмещения еѐ со ст. 13 УК Украины, в

первой части которой речь идѐт об этой же категории лиц. Следует отметить,

что в проекте нового Уголовного кодекса законодатель устранил это

логическое противоречие, убрав ч. 2 из статьи о невменяемости.

Поскольку в цитируемой статье фактически содержится дефиниция понятия

«невменяемость», естественно возникает вопрос: о каком определении в

данном случае идѐт речь и отвечает ли оно правилам определения понятия.

Из всех известных видов определений содержание ч. 1 ст. 12 УК Украины

более всего приближается к определению понятия через ближайший род и

видовое отличие. В этом случае определяемое понятие (невменяемость)

должно быть подведено под более широкое родовое (состояние сознания как

способность лица осознавать свои действия и руководить ими) и затем

должны быть указаны отличительные признаки, характерные только для

данного видового понятия.

Такими признаками невменяемости являются:

связь не со всяким деянием, а только с уголовно наказуемым;

обусловленность не любыми расстройствами психической деятельности, а

только болезненными;

проявление болезненного расстройства психической деятельности такими

признаками, которые могут быть объективизированы и свидетельствуют об

исключении способности лица осознавать свои действия и руководить ими.

В таком случае каждый из признаков объективно необходим, выполняет

определѐнную функцию и все они находятся во вполне определѐнной

взаимосвязи. Отсутствие каждого из этих отличительных признаков

исключает появление понятия «невменяемость».

Так, лицо неспособное, в силу психического заболевания, осознавать свои

действия и руководить ими, не может быть признано невменяемым в

отношении совершѐнного деяния, которое не предусмотрено уголовным

законом. То же относится и к психически больному, совершившему

предусмотренные уголовным законом деяния, но не обнаруживавшему

признаков утраты способности осознавать свои действия и руководить ими.

Наконец, утрата указанной способности может быть неболезненного

характера (сон за рулѐм), что также исключает признание лица невменяемым.

Очевидно, что для решения о невменяемости необходимо наличие всех трѐх

признаков одновременно.

Теперь обратимся непосредственно к закону действующему и проекту. Для

удобства анализа в скобках приводятся формулировки проекта УК в

дополнение (доп.) или изменение (изм.) действующей нормы.

Ст. 12 (изм. ст. 14). Невменяемость

«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время

совершения общественно опасного деяния (доп. которое подпадает под

признаки деяния, предусмотренного уголовным законом) было (изм.

находилось) в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать свои

действия (доп. бездействия) или руководить ими вследствие хронической

душевной (изм. психической) болезни, временного расстройства душевной

(изм. психической) деятельности, слабоумия (изм. малоумия) или иного

болезненного состояния (доп. психики).

К такому лицу по назначению суда (изм. судом) могут применяться (изм.

могут быть применены) принудительные меры медицинского характера (доп.

предусмотренные статьѐй 88 этого Кодекса)».

Нетрудно увидеть, что в проекте УК содержание ст. 12 претерпело некоторые

изменения. Так, законодатель более определѐнно высказался по поводу

общественно опасных действий, уточнив, что они должны быть

предусмотрены уголовным законом. Устаревший термин «душевный»

заменен на «психический». Иное болезненное состояние обрело свою

определѐнность, будучи отнесѐнным к психике. Однако в принципиальных

положениях концепция нормы статьи о невменяемости осталась прежней.

Она не соответствует научным критериям, характеризующим объѐм и

содержание понятия «невменяемость».

Что же этому препятствует? Здесь можно указать на следующие три

обстоятельства.

Первое. Существующая традиционная практика применения понятия

невменяемости привела к упрощению его содержания. Будучи

исключительно юридическим, это понятие, тем не менее, ассоциировалось

только с психическим состоянием субъекта. Произошла подмена его

научного содержания бытовым, когда невменяемым называют любое лицо,

плохо осознающее свои поступки, вне зависимости от того завершаются ли

они уголовно наказуемым деянием и имеются ли признаки болезненного

расстройства его психики. Это привело к распространению понятия

«невменяемость» на настоящее время, о чѐм и сейчас нередко спрашивают

эксперта следствие и суд и что свидетельствует о недостаточно чѐтком

понимании объѐма и содержания этого понятия. Кроме того, многими

специалистами неспособность лица осознавать свои действия и руководить

ими и невменяемость воспринимаются как синонимы, хотя в

действительности это не так. Как показано выше, лицо может обнаруживать

отсутствие указанной способности, но не быть признано невменяемым.

Существующие в формальной логике правила определения понятия, если им

следовать, однозначно заставляют вводить в объѐм понятия «невменяемость»

и лицо, находящееся в состоянии болезненного расстройства психики

(сознания), и совершѐнное им уголовно наказуемое деяние. Невменяемость

при этом выступает как частный случай болезненного расстройства сознания

только в отношении данного деяния. Возможно, кому-то эти различия

покажутся несущественными, излишними, усложняющими привычное,

устоявшееся понимание и решение вопроса о невменяемости. Однако, если

помнить, что привычное ещѐ не означает правильное, то обозначить

указанное отличие понятий, с научной точки зрения, абсолютно необходимо.

Отсюда следует вывод, что в формуле невменяемости это понятие не должно

ассоциироваться только с психическим состоянием субъекта, как это имеет

место в настоящее время.

Второе. Сознание, как более общее понятие по отношению к невменяемости,

в анализируемом определении выражено через способность лица осознавать

свои действия или руководить ими. Это соответствует современному

пониманию содержания понятия «сознание», за одним исключением. В ныне

действующей формуле невменяемости так называемая интеллектуальная

(осознавать) и волевая (руководить) части психологического критерия

соединяются союзом «или». В настоящем исследовании ни в теории, ни в

практике судебно-психиатрической экспертизы мы не смогли найти

доказательств обоснованности присутствия союза «или» в формуле

невменяемости.

Показательна в этом плане новация, примененная в ст. 21 УК Российской

Федерации, содержащей формулу невменяемости (Законодательство РФ в

области психиатрии, 1997). Она полностью совпадает с проектом ст. 14 УК

Украины за одним исключением. Интеллектуальный признак

психологического критерия невменяемости определяется как невозможность

осознавать «фактический характер и общественную опасность своих

действий (бездействия)». Возможно, для юристов такие признаки

противоправных деяний близки и понятны. Но у психиатра сразу же

возникает ряд вопросов:

что означает фактический характер и общественная опасность действия и

бездействия?

являются ли эти признаки исчерпывающими?

можно ли осознавать одни признаки, характеризующие действие и

бездействие, и не осознавать другие?

Для наглядности попытаемся спроецировать ситуацию на психиатрию.

Больной с бредом преследования лишает жизни мнимого преследователя,

добровольно сдаѐтся правоохранительным органам, требуя суда, на котором

намеревается разоблачить планы преследователей. Понимает ли этот больной

фактический (лишение жизни своей жертвы) характер своих действий? Ответ

очевиден, хотя бы потому, что больной не колет свою жертву английской

булавкой, а бьѐт ножом в жизненно важные точки тела. Понимает ли он

общественную опасность своих действий как таких, которые направлены на

причинение вреда объектам уголовно-правовой охраны? Так же очевидно,

поскольку он сдаѐтся правоохранительным органам, а не, например, органам

рыбнадзора, и требует суда, а не награждения государственной премией. У

него сохранена алло- и аутопсихическая ориентировка, что при

кратковременном бытовом общении не даѐт оснований заподозрить

психическое расстройство. Тем более что ранее больной в поле зрения

психиатров не попадал и вплоть до совершения общественно опасного

деяния продолжал работать.

С точки зрения формы вины, его действия вполне могут быть определены как

преступление, совершѐнное с прямым умыслом. Больной, понимая

общественно опасный характер своих действий, предвидел их общественно

опасные последствия и желал их наступления. На первый взгляд, у больного

сохранѐн психологический критерий вменяемости и его следует признать

вменяемым, поскольку действовал он в полном соответствии со своим

умыслом.

Однако действующий закон предполагает возможность признания лица

невменяемым только по неспособности руководить своим поведением. В

комментарии к ст. 21 УК РФ читаем: «Волевой признак психологического

критерия невменяемости состоит в неспособности лица руководить своими

действиями. Это относительно самостоятельный признак, который и при

отсутствии интеллектуального может свидетельствовать о невменяемости. Не

случайно в законе между этими признаками стоит союз «либо». Иногда лицо,

совершая общественно опасные деяния, при определѐнном состоянии

психики может сохранять возможность формальной оценки событий, их

понимания, но неспособно управлять своим поведением и, в частности,

воздержаться от опасного поступка».

Так может, в данном случае больной, сохраняя возможность формальной

оценки событий, их понимание, неспособен воздержаться от опасного

поступка? Для эксперта естественно возникает вопрос: на какие признаки

следует опираться при доказывании такой избирательной неспособности

больного? Весьма соблазнительно в качестве такого признака использовать

его деяние. Раз совершил — значит, не мог удержаться. В этом случае деяние

как бы является признаком психического расстройства. Именно такое

утверждение содержится в научно-практическом комментарии Уголовного

кодекса Украины (1994) к ст. 12 УК: «например, при пиромании лицо не

может преодолеть неодолимую болезненную тягу к поджогам, хотя и

понимает общественно опасный характер такого поведения». Но тогда

почему бы не применить эту логику к психически здоровому лицу?

Представляется, что именно ею сейчас руководствуются следственные

органы, назначая судебно-психиатрическую экспертизу только по факту

совершения тяжких или многократных преступлений.

Необоснованность и опасность такого подхода к определению

невменяемости убедительно аргументирована М. О. Фуко (1991). Если же

исключить из диагностики фактическую сторону деяния, то остаются

поведенческие признаки и причины (мотивация) совершѐнного деяния и их

отражение в сознании больного. Будучи обязательными элементами,

подлежащими экспертному исследованию, они закономерно приведут

эксперта к диагностике бредовой формы психоза и столь же естественному

объяснению деяния не неспособностью воздержаться от него, а болезненно

измененным восприятием больным себя, окружающего и своих действий.

Логическая ошибка приведѐнного выше комментария состоит в ошибочном

принятии авторами синонимичности понятий «осознавание» и «понимание»

и соответственно подмене первого вторым. В действительности же бредовой

больной, формально понимая фактическую сторону деяния и его

общественную опасность, не способен их осознать, ибо у него болезненно

нарушено самосознание, извращено «Я» и отсутствует критичность. Эти

признаки характерны для всех больных с психотическими формами

психических расстройств. Поэтому, например, маниакальный больной,

совершивший попытку изнасилования, признаѐтся невменяемым не потому,

что он всѐ понимал, но не был способен руководить своими действиями.

Напротив, он руководил ими в соответствии со своим пониманием. Однако в

силу отсутствия критичности, нарушения самосознания и «Я» он не мог

осознавать свои действия и осознанно руководить ими.

Если лицо сохраняет способность осознавать свои действия, то оно в такой

же мере сознаѐт и критически оценивает свои противоправные действия, а

это и есть основная предпосылка признания лица вменяемым.

Опровержение этого тезиса возможно лишь путѐм доказательства

самостоятельности существования волевой сферы, независимой от сознания.

Но таких доказательств нет ни в психиатрии, ни в других науках, так или

иначе касающихся проблем психики и сознания. Однако законодатель

упорно продолжает отстаивать устаревшую точку зрения, имеющую

столетнюю историю и противоречащую элементарной логике.

Самостоятельность, как качественно определѐнная категория, либо есть, либо