Орлов Д.С. Химия почв

Подождите немного. Документ загружается.

Влияние рН на строение комплексов можно иллюстрировать дан-

ными Ф. Стевенсона; в кислой среде ионы металла координируют

молекулы воды:

/СОО

ч

/ОН

2

Г

< о ><он/

При увеличении рН координированная молекула воды высвобождает

водородный ион и образуется соединение типа

ГК

/

\

сосх

о

>м

/

ОН"

•он.

Такого рода гуматы могут обра-

зовывать линейные цепочки:

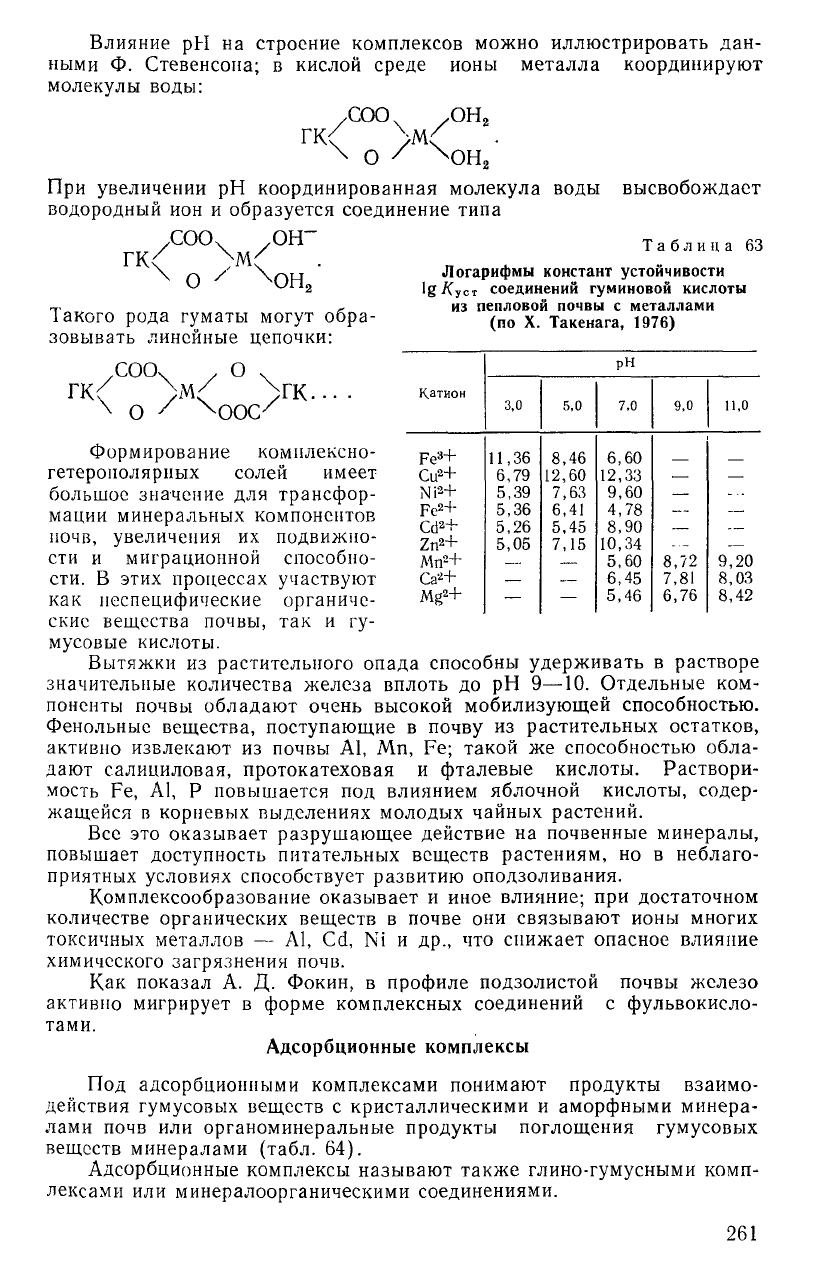

Таблица 63

Логарифмы констант устойчивости

lg/Суст соединений гуминовой кислоты

из пепловой почвы с металлами

(по X. Такенага, 1976)

ГК

,соо

ч

о

\

ж

О х

ООС'

>гк.

Катион

Fe

3

+

Cu

2

+

Ni

2

+

Fe

2

+

Cd

2

+

Zn

2

+

Mn

2

+

Ca

2

+

Mg

2

+

pH

3,0

11,36

6,79

5,39

5,36

5,26

5,05

—

—

5,0

8,46

12,60

7,63

6,41

5,45

7,15

—

—

—

7,0

6,60

12,33

9,60

4,78

8,90

10,34

5,60

6,45

5,46

9,0

.—

—

—

—

.._

8,72

7,81

6,76

11,0

—

...

—

—

—

9,20

8,03

8,42

Формирование комплексно-

гетерополярных солей имеет

большое значение для трансфор-

мации минеральных компонентов

почв,

увеличения их подвижно-

сти и миграционной способно-

сти.

В этих процессах участвуют

как неспецифические органиче-

ские вещества почвы, так и гу-

мусовые кислоты.

Вытяжки из растительного опада способны удерживать в растворе

значительные количества железа вплоть до рН 9—10. Отдельные ком-

поненты почвы обладают очень высокой мобилизующей способностью.

Фенольные вещества, поступающие в почву из растительных остатков,

активно извлекают из почвы Al, Mn, Fe; такой же способностью обла-

дают салициловая, протокатеховая и фталевые кислоты. Раствори-

мость Fe, Al, P повышается под влиянием яблочной кислоты, содер-

жащейся в корневых выделениях молодых чайных растений.

Все это оказывает разрушающее действие на почвенные минералы,

повышает доступность питательных веществ растениям, но в неблаго-

приятных условиях способствует развитию оподзоливания.

Комплексообразование оказывает и иное влияние; при достаточном

количестве органических веществ в почве они связывают ионы многих

токсичных металлов — Al, Cd, Ni и др., что снижает опасное влияние

химического загрязнения почв.

Как показал А. Д. Фокин, в профиле подзолистой почвы железо

активно мигрирует в форме комплексных соединений с фульвокисло-

тами.

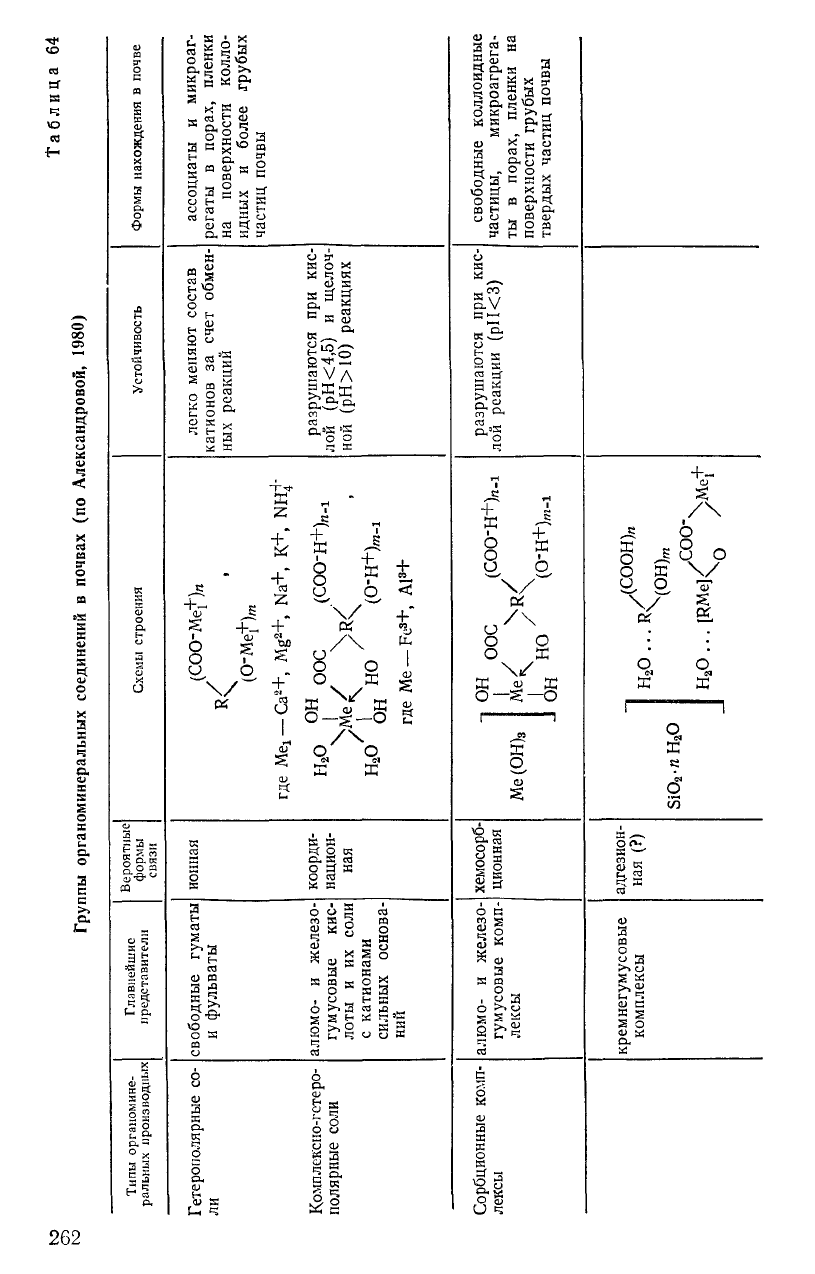

Адсорбционные комплексы

Под адсорбционными комплексами понимают продукты взаимо-

действия гумусовых веществ с кристаллическими и аморфными минера-

лами почв или органоминеральные продукты поглощения гумусовых

веществ минералами (табл. 64).

Адсорбционные комплексы называют также глино-гумусными комп-

лексами или минералоорганическими соединениями.

261

а

s

ч

хо

о

о.

Е

га

ч

<

о

с

3

я

с

>.

о.

дения

в почве

ы нахож

Е

о.

о

©

-

CJ

О

са

s

Устойч

к

"роени

емы

ci

б

|,-

t

^ я

Be

роя

фор:

свя:

шие

ители

«

а

ш

t»

2

сС

к

•

^

tx -

°

X

Типы

альны

Р.

,'

S ' X

га

*

2 3

х"

я щ

о

2 о а

з

я So S

52

о. К

« я

ё

я°

§з

2

и

=г

и

Ь •* Я

era

й ь

га с- я о

су

га ЧС га

о.

я я в-

я

я

2

о

о

о

О

ь

си

Ь

!Г

2

S

R

™

'Я

я

Я я

£

m

я

«

я

х

^

к— •—

га

3

к

я

с

QJ

ft

и

о

«

га

о

я

а

t-

га

S

га

О)

Я

я

5,

ю

о

я

я

о

6

о

CD

3

я

о.

к

о

6

о.

си

я

и

ч

•

I

+га"

2

If

1

1

£

и

____

я

о и

м

ч «

О)

К

сх

w

t=

s S

Он

°5

--.

2^*

—

5VA

>££

СП

CQ

—

сх«

»я

о

о

Ч

3=

i

-5

X

А

Я

х

U

О

с/

4

о

о

о

к

£

V s

/\

о

о

я

я

чо

к

о.

Я га

о

я я

о

га

»

я

о

о S га

т

в Д я

Ч

u

— я

о>

я s

Ы

«,

*

s

°

•>

о) я га

3

я

я

я

s

° й

о

я 3

•

У *> ^ я

о

>>

3 га д

5

S S- йй Ч

»

ь, Ч о о

га

о

а.

S5

§8

а

си

'^

3

II

+

<

t

1

'5

§

<u

• га

3

g я

4

о. я 3

оя

Sa'

ч

а, ч *g

B

«

я

G

p.g

cu

x

s

о

3

5 н 5

§3

я я х

о

я"

х a

OS

»ач

со

н «а

и

о ,„ я си

га

д

о я

в- н я н

U

я

я™"

Я |—

».

"3.

U

9

я

га

я"

Я

«

га

—

о.=5

о

ч

гН

•

+

О

х

и

о

~\/

w

06

о

о

О

X

К

^ ЗС

о—S—о

1

1

«

£

о,

О-

со

О

Д

11

А

я

си

Й

X

я

6

я

m

a

ч

°

^

си

3

Я

ю

о

„

,

о a

о

>>

о

ill

га

с

6

си

a я

я

о

я

=f

з

Я"»

О

Ц1

U

ч

+-

1

л

о

X

Р О /-,

О

-Д

и

°

о

£ \/

У.

О V

об

Е,

о

о

iM

(Я

£

Ж

1

1

Я.

X

е

55

я^

О

f^

я

—'

СО

,_

e>

S

^?я

га

а)

a

я

о

"

3

>•

о

Ьч

ш

я

2

s

Я

О

0J

«

Оч

^

262

£ *я о,«

сть

с

ойчи

н

£

Я га

ч а

Г=С

я

к я

93

э

>>

£

с с

т Я

03 J3

О. R3

о

н

<и

—.

•ч-

1—

с? ш

о о

CL

5t

g

Он2

О Е

н £

о ^

I

[-. О.

I

91

ч

о.

о

о-,

к =

я ;

•III

Мй

т

о

о

+- JT V

18 о ^ £ §

-г,

Of

X.

О

о- а о.

/\ \/

8 о «

о ж :

\/

—<-

+_

«и

/\

о

so ^

; U О

О

\

я

/\

/ \

>\

о й-

is.

5>£ 5

«as s?

Я

га

о

>.3

о Ч

я с

я Я

ч о

°3

5 ° -

^ К Я

о £ я

э

£

5 - °

о га га

S Е- а

а

х 2

о. я

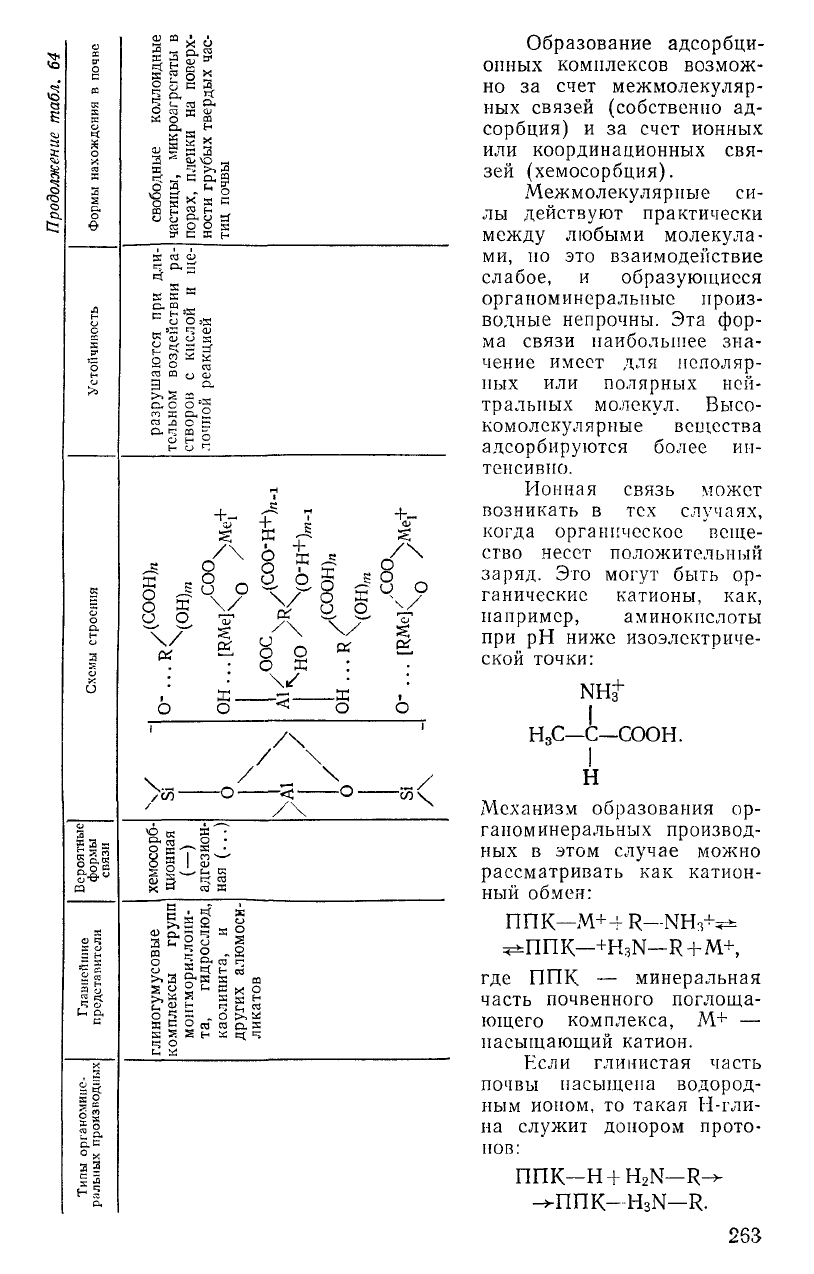

Образование адсорбци-

онных комплексов возмож-

но за счет межмолекуляр-

ных связей (собственно ад-

сорбция) и за счет ионных

или координационных свя-

зей (хемосорбция).

Межмолекулярные си-

лы действуют практически

между любыми молекула-

ми,

но это взаимодействие

слабое, и образующиеся

органоминеральные произ-

водные непрочны. Эта фор-

ма связи наибольшее зна-

чение имеет для неполяр-

ных или полярных ней-

тральных молекул. Высо-

комолекулярные вещества

адсорбируются более ин-

тенсивно.

Ионная связь может

возникать в тех случаях,

когда органическое веще-

ство несет положительный

заряд. Это могут быть ор-

ганические катионы, как,

например, аминокислоты

при рН ниже изоэлектриче-

ской точки:

Н

3

С—С—СООН.

I

н

Механизм образования ор-

ганоминеральных производ-

ных в этом случае можно

рассматривать как катион-

ный обмен:

ППК—М++

R—NH

3

+=f*

=ё*ППК—+H

3

N—R +

M+,

где ППК — минеральная

часть почвенного поглоща-

ющего комплекса, М+ —

насыщающий катион.

Если глинистая часть

почвы насыщена водород-

ным ионом, то такая Н-гли-

на служит донором прото-

нов:

ППК—H + H

2

N—R-»-

-»-ППК—H

3

N—R.

263

Большая часть гумусовых веществ несет преобладающий отрица-

тельный заряд, что влечет за собой отрицательное поглощение анионов.

Однако отрицательно заряженные ионы частично могут удерживаться

электростатическими силами, поскольку на сколах кристаллов алюмо-

силикатов могут быть положительные заряды. В кислой среде это яв-

ление проявляется более заметно.

Значительное место в образовании минералоорганических соедине-

ний отводится водородным связям. Электроотрицательными атомами,

между которыми возникает водородная связь, являются атомы кисло-

рода на поверхности глинистых минералов и атомы кислорода или

азота гумусовых веществ.

Кислород на поверхности глинистого минерала образует водород-

ную связь с карбоксильной группой гумусовых кислот:

О

с гидроксилами:

с аминогруппами:

глинистый

минерал

глинистый

минерал

—О .. . НО—С—R,

О . . . НО—R,

Н

глинистый

минерал

—О .. . HN—R.

Гидроксильная группа минерала реагирует с кислородом эфирных

групп:

О

глинистый

минерал

ОН ... О—С—R.

R

I

Л

о

о

Водородная связь с органическими веществами может осуществляться

и за счет адсорбированных молекул воды.

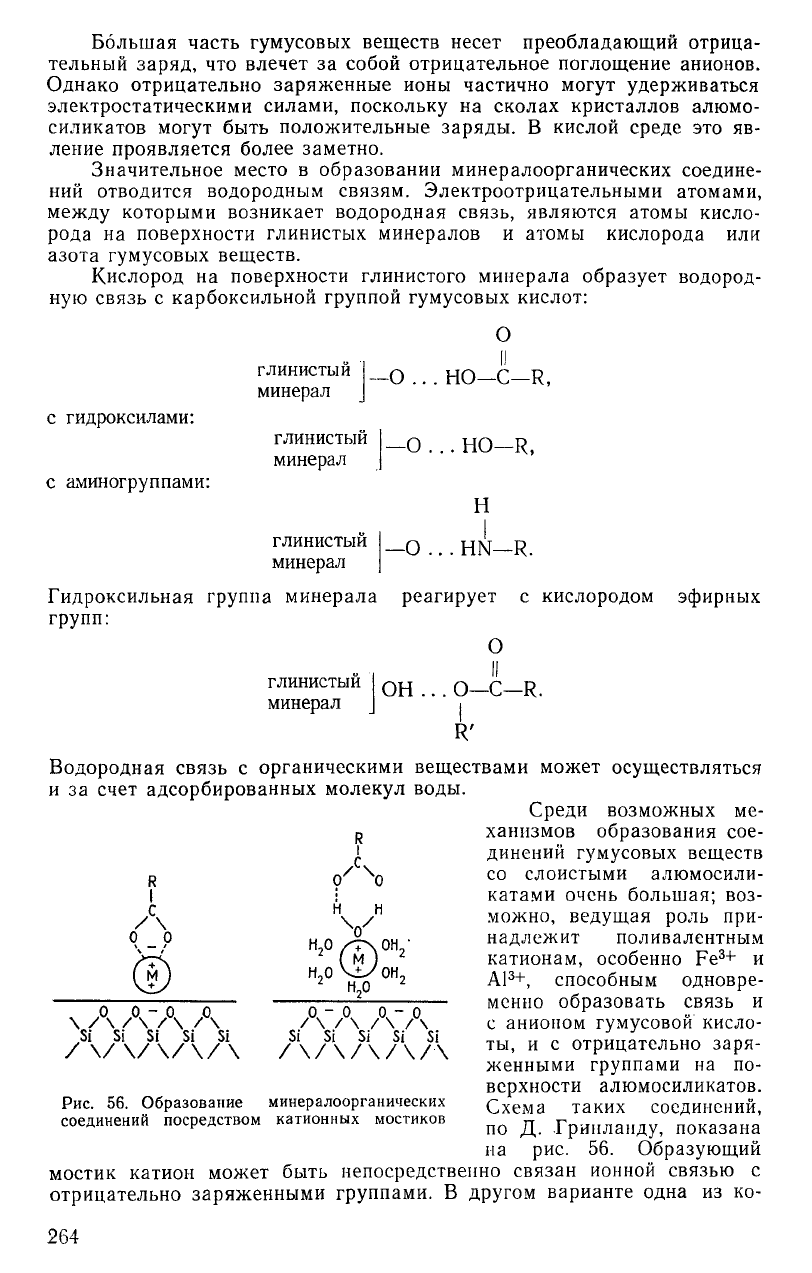

Среди возможных ме-

ханизмов образования сое-

динений гумусовых веществ

со слоистыми алюмосили-

катами очень большая; воз-

можно, ведущая роль при-

надлежит поливалентным

катионам, особенно Fe

3

+ и

А1

3

+, способным одновре-

менно образовать связь и

с анионом гумусовой кисло-

ты,

и с отрицательно заря-

женными группами на по-

верхности алюмосиликатов.

Схема таких соединений,

по Д. Гринланду, показана

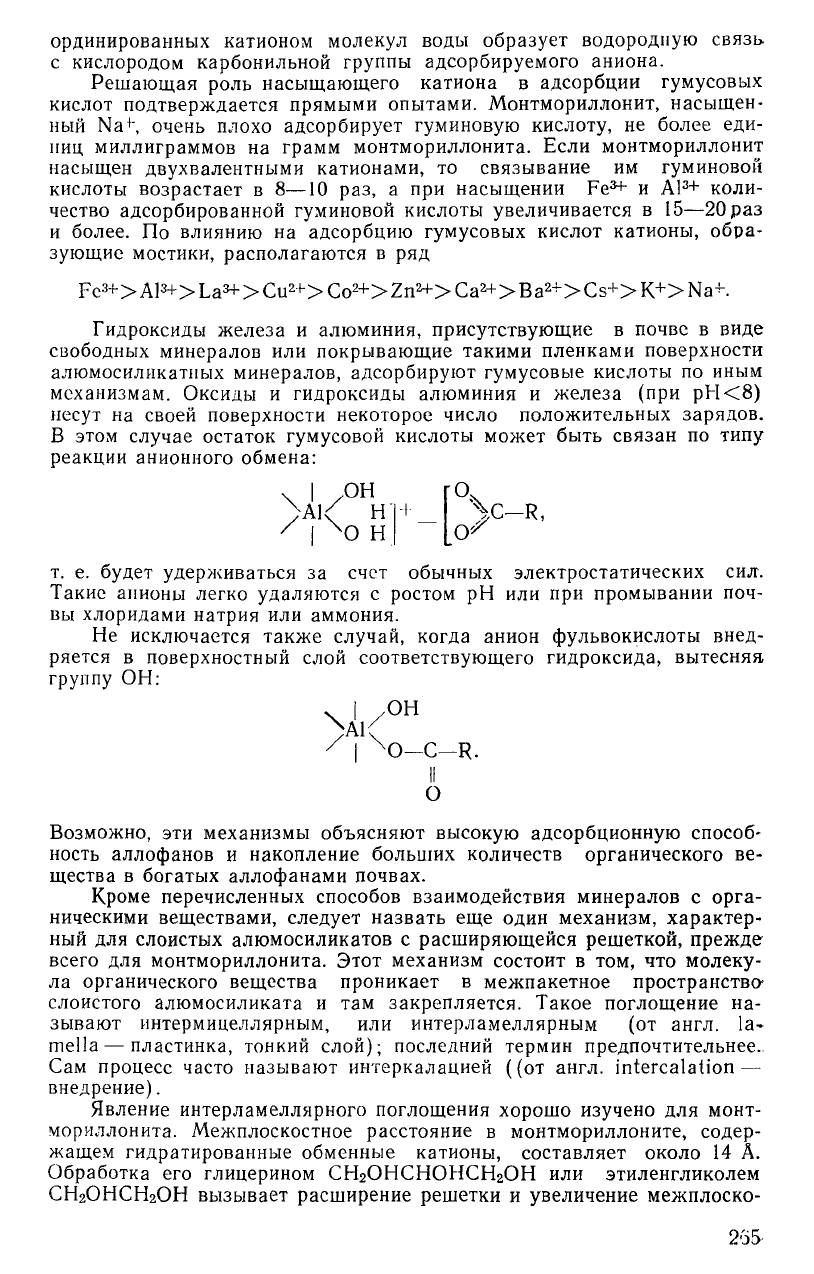

на рис. 56. Образующий

мостик катион может быть непосредственно связан ионной связью с

отрицательно заряженными группами. В другом варианте одна из ко-

оо-о о

\ / \ А/\ А

Si

Si Si Si Si

/ \/\/\/\/\

R

/\>

H

H

V

н

2

о^ом

2

-

H,O \£J

он,

2

н

2

о

2

o-o

o-o

A / \ A A

Si Si Si Si Si

/\/\/\/\/\

Рис.

56. Образование минералоорганических

соединений посредством катионных мостиков

264

ординированных катионом молекул воды образует водородную связь

с кислородом карбонильной группы адсорбируемого аниона.

Решающая роль насыщающего катиона в адсорбции гумусовых

кислот подтверждается прямыми опытами. Монтмориллонит, насыщен-

ный Na

f

, очень плохо адсорбирует гуминовую кислоту, не более еди-

ниц миллиграммов на грамм монтмориллонита. Если монтмориллонит

насыщен двухвалентными катионами, то связывание им гуминовой

кислоты возрастает в 8—10 раз, а при насыщении Fe

34-

и А1

3

+ коли-

чество адсорбированной гуминовой кислоты увеличивается в 15—20 раз

и более. По влиянию на адсорбцию гумусовых кислот катионы, обра-

зующие мостики, располагаются в ряд

Fe

3

+>Al

3

+>La

3

+>Cu

2

+>Co

2

+>Zn

2

+>Ca^->Ba

2+

>Cs+>K

+

>Na-!-.

Гидроксиды железа и алюминия, присутствующие в почве в виде

свободных минералов или покрывающие такими пленками поверхности

алюмосиликатных минералов, адсорбируют гумусовые кислоты по иным

механизмам. Оксиды и гидроксиды алюминия и железа (при рН<8)

несут на своей поверхности некоторое число положительных зарядов.

В этом случае остаток гумусовой кислоты может быть связан по типу

реакции анионного обмена:

>

А1

\

н

7

ГОН

т. е. будет удерживаться за счет обычных электростатических сил.

Такие анионы легко удаляются с ростом рН или при промывании поч-

вы хлоридами натрия или аммония.

Не исключается также случай, когда анион фульвокислоты внед-

ряется в поверхностный слой соответствующего гидроксида, вытесняя

группу ОН:

| ОН

/ |

х

О—С—R.

II

О

Возможно, эти механизмы объясняют высокую адсорбционную способ-

ность аллофанов и накопление больших количеств органического ве-

щества в богатых аллофанами почвах.

Кроме перечисленных способов взаимодействия минералов с орга-

ническими веществами, следует назвать еще один механизм, характер-

ный для слоистых алюмосиликатов с расширяющейся решеткой, прежде

всего для монтмориллонита. Этот механизм состоит в том, что молеку-

ла органического вещества проникает в межпакетное пространство-

слоистого алюмосиликата и там закрепляется. Такое поглощение на-

зывают интермицеллярным, или интерламеллярным (от англ. 1а»

mella — пластинка, тонкий слой); последний термин предпочтительнее.

Сам процесс часто называют интеркалацией ((от англ. intercalation —

внедрение).

Явление интерламеллярного поглощения хорошо изучено для монт-

мориллонита. Межплоскостное расстояние в монтмориллоните, содер-

жащем гидратированные обменные катионы, составляет около 14 А.

Обработка его глицерином СН2ОНСНОНСН2ОН или этиленгликолем

СН

2

ОНСН

2

ОН вызывает расширение решетки и увеличение межплоско-

265

стных расстояний до 17 А. Это свойство используется, в частности, для

рентгеновской идентификации монтмориллонита в смеси минералов.

Возможность осуществления интерламеллярного поглощения за-

висит от размеров молекул и их поляризуемости. Чтобы органическая

молекула могла войти в межпакетное пространство, адсорбционные

силы должны быть соизмеримы с силами, связывающими пакеты через

обменный катион. Полярные молекулы воды в межпакетном простран-

стве понижают электростатическое поле между обменным катионом и

поверхностным слоем пакета. Поэтому вода облегчает адсорбцию орга-

нических молекул.

В межпакетные промежутки монтмориллонита и вермикулита про-

никают различные спирты, моносахариды, аминокислоты и другие срав-

нительно низкомолекулярные соединения. Интерламеллярное поглоще-

ние отрицательно заряженных молекул затруднено, поскольку частицы

минералов также несут отрицательный заряд.

В почвенной литературе неоднократно обсуждался вопрос о воз-

можности интерламеллярного поглощения гумусовых кислот; приводи-

лись данные о том, что при адсорбции гуминовых кислот межплоскост-

ные расстояния в монтмориллонитах увеличиваются до 30 А. Большие

размеры молекул гуминовых кислот и высокий отрицательный заряд

ставят под сомнение возможность интеркалации таких молекул. Реаль-

ной способностью к интеркалации обладают только фульвокислоты при

сильно кислой реакции среды (рН 2,5). Наблюдаемое при этом расши-

рение решетки монтмориллонита невелико и может быть вызвано про-

никновением в межпакетный промежуток только боковых цепей фульво-

кислот (а не всей молекулы) или продуктов их частичного расщепле-

ния, например аминокислот.

Количественно поглощение минералами гумусовых кислот из ще-

лочных растворов удовлетворительно описывается уравнением Фрейнд-

лиха:

у = ах

ь

,

где у — количество поглощенной гумусовой кислоты, х — ее равно-

весная концентрация, а и Ъ — константы. Для гуминовых кислот при

сорбции их на минералах монтмориллонитовой группы значение

а =

0,15—0,3,

6

= 0,8—1,0. При сорбции на каолините и слюдах значение

а =

0,15—0,5,

a

6

= 0,2—0,7.

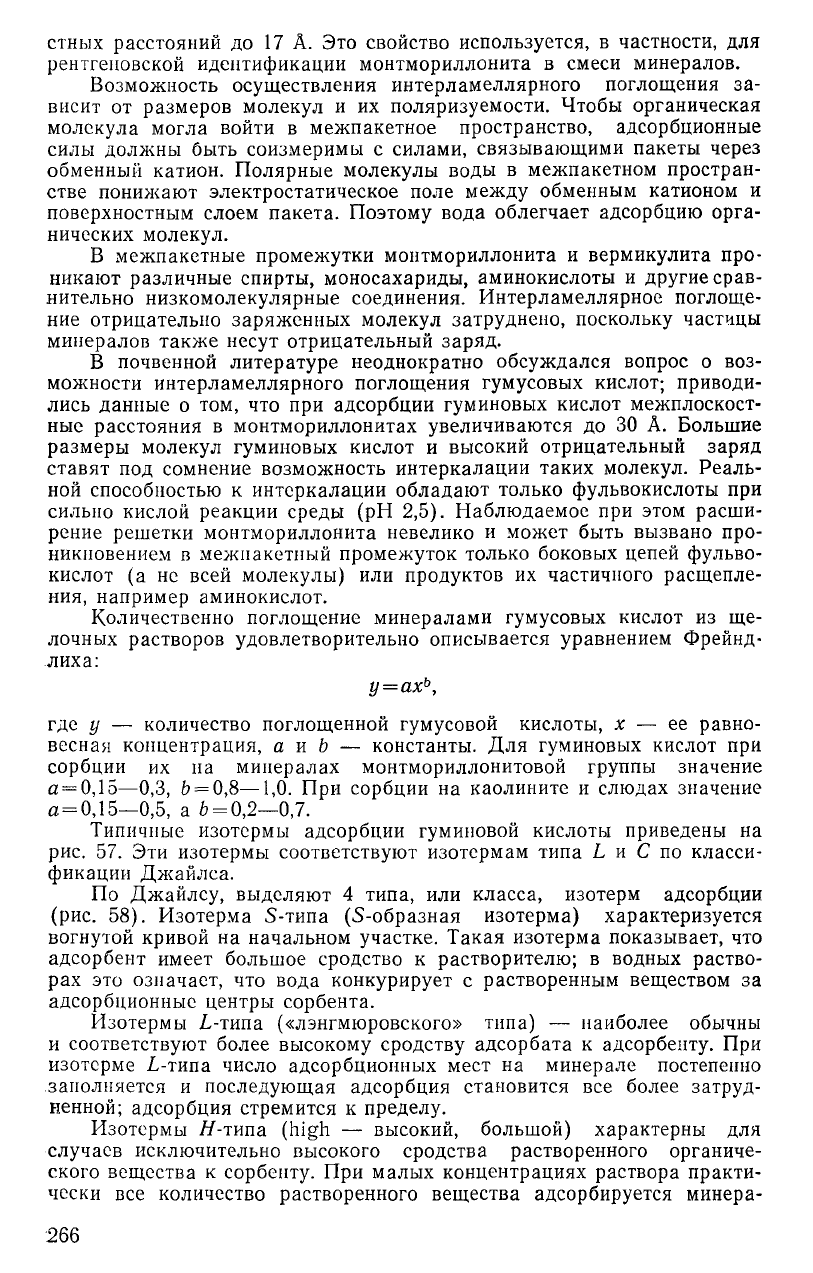

Типичные изотермы адсорбции гуминовой кислоты приведены на

рис.

57. Эти изотермы соответствуют изотермам типа L и С по класси-

фикации Джайлса.

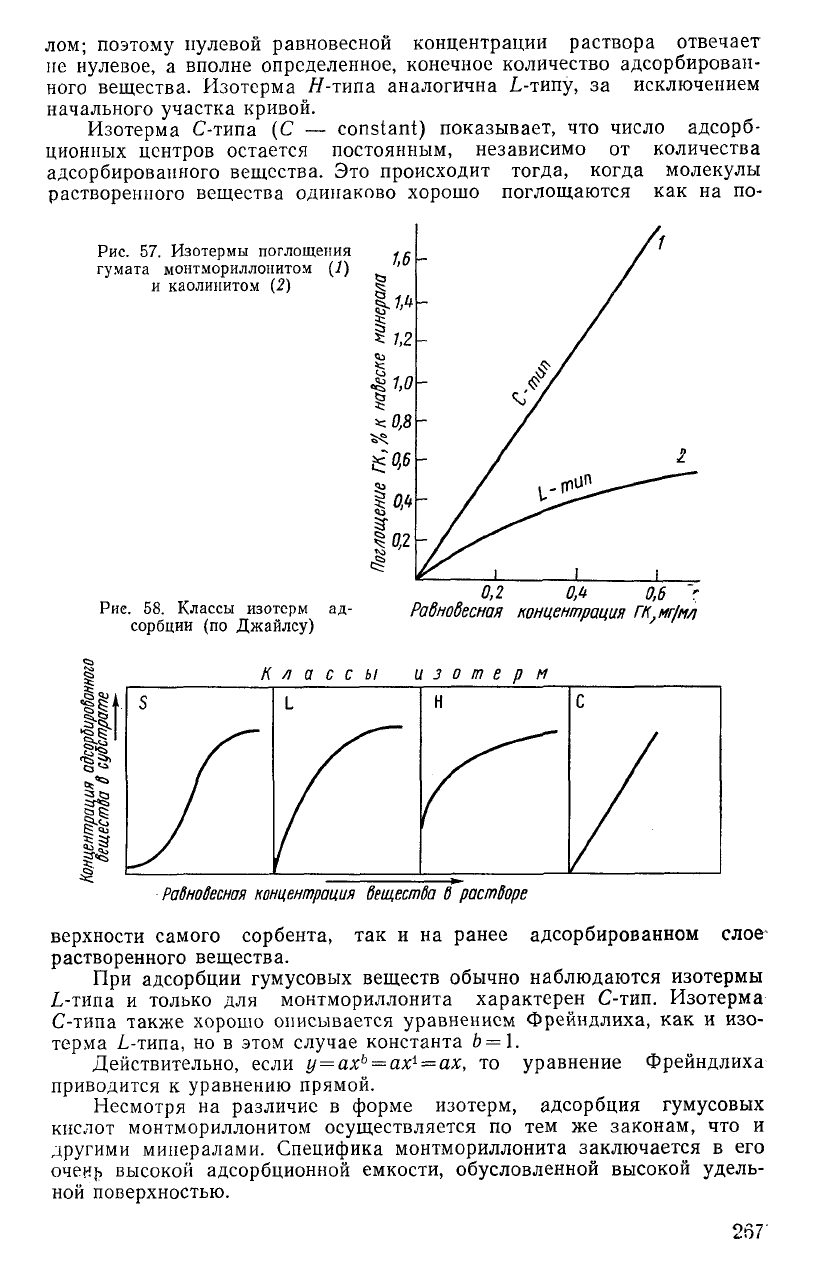

По Джайлсу, выделяют 4 типа, или класса, изотерм адсорбции

(рис.

58). Изотерма

S-типа

(5-образная изотерма) характеризуется

вогнутой кривой на начальном участке. Такая изотерма показывает, что

адсорбент имеет большое сродство к растворителю; в водных раство-

рах это означает, что вода конкурирует с растворенным веществом за

адсорбционные центры сорбента.

Изотермы L-типа («лэнгмюровского» типа) — наиболее обычны

и соответствуют более высокому сродству адсорбата к адсорбенту. При

изотерме L-типа число адсорбционных мест на минерале постепенно

заполняется и последующая адсорбция становится все более затруд-

ненной; адсорбция стремится к пределу.

Изотермы Я-типа (high — высокий, большой) характерны для

случаев исключительно высокого сродства растворенного органиче-

ского вещества к сорбенту. При малых концентрациях раствора практи-

чески все количество растворенного вещества адсорбируется минера-

266

лом; поэтому нулевой равновесной концентрации раствора отвечает

не нулевое, а вполне определенное, конечное количество адсорбирован-

ного вещества. Изотерма Я-типа аналогична L-типу, за исключением

начального участка кривой.

Изотерма С-типа (С — constant) показывает, что число адсорб-

ционных центров остается постоянным, независимо от количества

адсорбированного вещества. Это происходит тогда, когда молекулы

растворенного вещества одинаково хорошо поглощаются как на по-

Рис.

57. Изотермы поглощения

гумата монтмориллонитом (1)

и каолинитом (2)

Рис.

58. Классы изотерм ад-

сорбции (по Джайлсу)

0,2

ОА 0,6 ~г

Равнобесная концентрация ГК^мг/мл

•it*

Г

Классы изотерм

S L

Н

С

Равновесная

концентрация

Вещества

в

растВоре

верхности самого сорбента, так и на ранее адсорбированном слое-

растворенного вещества.

При адсорбции гумусовых веществ обычно наблюдаются изотермы

L-типа и только для монтмориллонита характерен С-тип. Изотерма

С-типа также хорошо описывается уравнением Фрейндлиха, как и изо-

терма L-типа, но в этом случае константа 6=1.

Действительно, если у

=

ах

ь

=

ах

1

= ах, то уравнение Фрейндлиха

приводится к уравнению прямой.

Несмотря на различие в форме изотерм, адсорбция гумусовых

кислот монтмориллонитом осуществляется по тем же законам, что и

другими минералами. Специфика монтмориллонита заключается в его

очень высокой адсорбционной емкости, обусловленной высокой удель-

ной поверхностью.

267

ГЛАВА 13

ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

Химия отдельных соединений и даже групп органических и органо-

минеральных веществ, входящих в состав почвы, не дает целостного

представления об особенностях гумуса различых типов и групп почв.

Для решения генетических проблем почвоведения и производственных

задач необходима обобщенная характеристика гумуса, основанная на

сравнительно небольшом числе показателей и выражаемая простыми,

удобными для группирования величинами.

В числе органических веществ, формирующих гумус, наиболее спе-

цифичны гумусовые кислоты и их органоминеральные производные.

Они и лежат в основе обобщенных характеристик гумусного состоя-

ния почв.

Групповой и фракционный состав гумуса

Одна из крупнейших заслуг академика И. В. Тюрина заключается

в разработке и внедрении в практику почвенных исследований метода

определения группового и фракционного состава гумуса. Большой

вклад в эту проблему был внесен трудами В. В. Пономаревой и

М. М. Кононовой.

В сложной системе органических веществ, формирующих почвен-

ный гумус, И. В. Тюрин выявил две главные черты, которые характери-

зуют наиболее существенные стороны почвообразования. Первая —

формирование и накопление специфических гумусовых веществ — гуми-

новых кислот и фульвокислот, являющихся конечными продуктами гуми-

фикации. Вторая черта — взаимодействие органических веществ с ми-

неральными компонентами почвы, отражающее специфику групп и ти-

пов почв и влияющее на растворимость и подвижность отдельных групп

гумусовых веществ.

По И. В. Тюрину, качественные особенности гумуса различных ти-

пов почв, или его фракционно-групповой состав, характеризуются коли-

чественным соотношением групп и фракций важнейших составных час-

тей почвенного гумуса.

Групповой состав гумуса — это набор и количественное содержа-

ние групп специфических и неспецифических веществ, входящих в сос-

тав гумуса. Под группой веществ понимается совокупность родственных

по строению и свойствам соединений. Важнейшими группами являются:

гуминовые кислоты (с подгруппами черных и бурых ГК.), гиматомела-

новые кислоты, фульвокислоты, гумин (условное наименование), груп-

пы неспецифических соединений.

Неспецифическис соединения представлены различными группами

веществ, но в ходе анализа их обычно определяют совместно (за

исключением специальных исследований). В составе неспецифических

соединений выделяется группа липидов, все представители которой от-

личаются общим свойством — растворимостью в органических раство-

рителях. Групповой состав гумуса — функция биохимической активно-

сти почв — отражает специфику процесса гумификации в различных

типах почв.

Фракционный состав характеризует распределение веществ, входя-

щих в те или иные группы почвенного гумуса по формам их соедине-

ний с минеральными компонентами почвы. Согласно определению,

фракционный состав является функцией содержания и состава солей,

268

минералогического состава почв и условий протекания реакции взаимо-

действия, среди которых наиболее важна степень кислотности или

щелочности почв. Те же факторы влияют на формирование группового

состава, поэтому часто наблюдается корреляция между групповым и

фракционным составом. Например, накопление в почвах черных ГК

обычно сопровождается увеличением их доли, связанной с кальцием.

Это происходит потому, что повышенная концентрация Са^+" в почвен-

ном растворе способствует по закону действия масс образованию гума-

тов кальция. В то же время в богатых кальцием почвах создаются

благоприятные условия для гумификации и, следовательно, преоблада-

ния черных ГК- Этот случай характерен для черноземов. В подзолис-

тых почвах преобладают бурые ГК и почти нет гуматов кальция. Но в

почвах сухих степей и полупустынь, насыщенных ионами Са^, преоб-

ладают гуматы кальция, хотя процесс гумификации заканчивается

формированием преимущественно бурых ГК.

Термин «фракция» применительно к гумусовым веществам упот-

ребляют в двух значениях. В узком смысле слова (по И. В. Тюрину и

В.

В. Пономаревой) фракцией обозначают часть группы, отличающую-

ся от других частей той же группы гумусовых веществ формой связи

с минеральными компонентами почвы. И. В. Тюрин и В. В. Пономаре-

ва различают следующие фракции гумусовых веществ: свободные (не

связанные с минеральными компонентами), связанные с подвижными

формами полуторных окислов, связанные с кальцием, связанные с ус-

тойчивыми полуторными окислами и глинистыми минералами и, на-

конец, вещества нерастворимого остатка (условно «гумин»).

В более общем смысле фракцией называют любую часть группы,

отличающуюся от остальных частей по какому-либо условно выбранно-

му признаку. Например, черные ГК можно разделить на более узкие

фракции по молекулярным массам.

Для определения группового и фракционного состава гумуса пред-

ложено несколько методов, основу которых составляет последователь-

ное растворение фракций гумусовых веществ различными растворите-

лями. Метод В. В. Пономаревой и Т. А. Плотниковой включает сле-

дующие основные операции.

1.

Навеску почвы обрабатывают 0,1 н. H2SO4 (декальцирование)

для удаления из почвы Са

2+

и подвижных полуторных окислов. При

этом в раствор переходит фракция 1а фульвокислот, т. е. фульвокисло-

ты свободные и связанные с подвижными полуторными окислами. Эту

фракцию называют «агрессивными» фульвокислотами.

2.

Остаток почвы после декальцирования обрабатывают 0,1 н.

NaOH, извлекая гуминовые кислоты свободные, связанные с подвиж-

ными полуторными окислами и с кальцием, а также фульвокислоты,

связанные с кальцием. Для раздельного определения в этой вытяжке

ФК и ГК последние переводят в осадок, подкисляя раствор до рН 1—2,

а кислый раствор фульвокислот отфильтровывают.

3.

Остаток почвы после второй операции обрабатывают 0,02 н.

NaOH при нагревании на водяной бане. В раствор переходят ГК и ФК,

прочно связанные с устойчивыми полуторными окислами и глинистыми

минералами.

4.

В остатке почвы определяют количество нерастворившихся орга-

нических веществ.

5.

Отдельную навеску почвы обрабатывают 0,1 н. NaOH. Это так

называемая непосредственная NaOH-вытяжка. При этом растворяются

гумусовые вещества, свободные и связанные с подвижными полуторны-

ми окислами, но не растворяются вещества, связанные с кальцием.

269

Содержание гуминовых кислот, связанных с Са

2

+, можно найти,,

если из количества ГК в щелочной вытяжке после декальцирования

вычесть количество ГК, найденное в непосредственной щелочной вы-

тяжке.

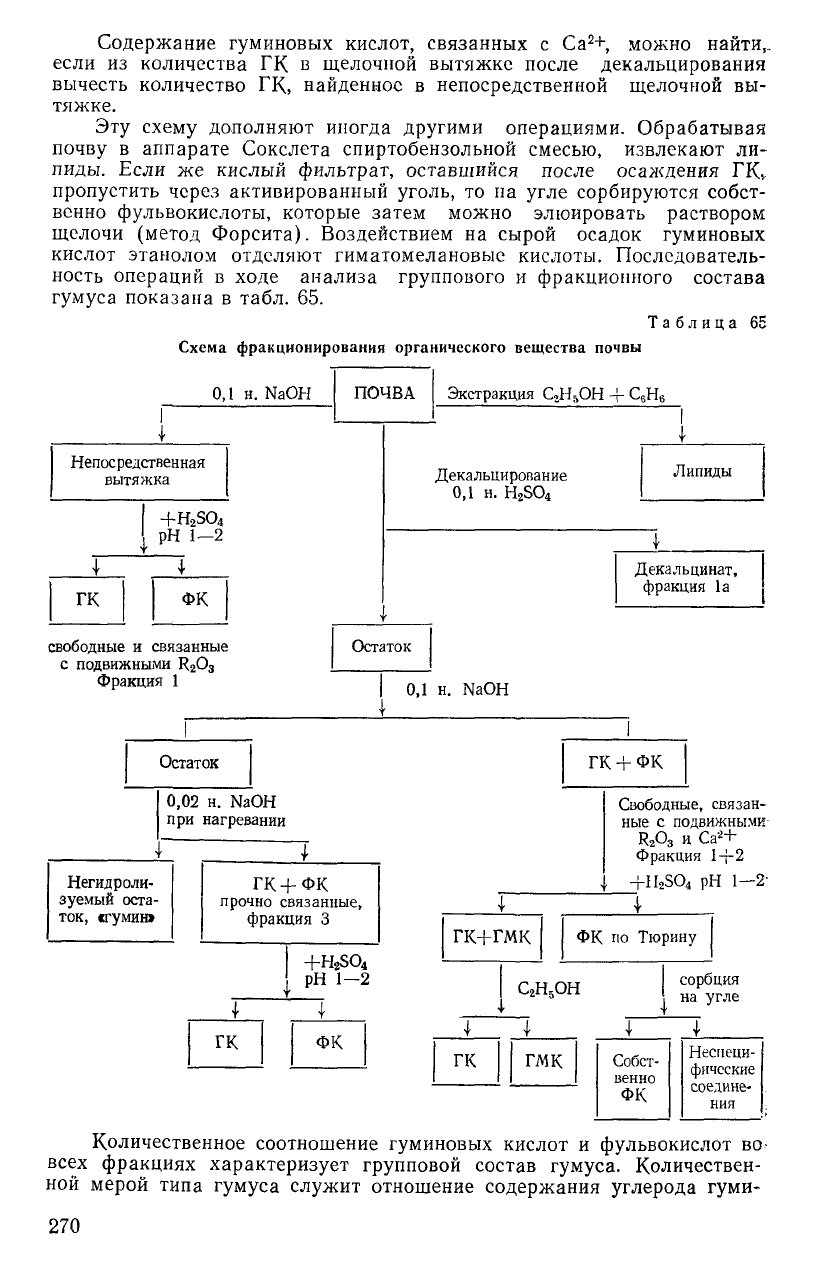

Эту схему дополняют иногда другими операциями. Обрабатывая

почву в аппарате Сокслета спиртобензольной смесью, извлекают ли-

пиды. Если же кислый фильтрат, оставшийся после осаждения ГК,

пропустить через активированный уголь, то на угле сорбируются собст-

венно фульвокислоты, которые затем можно элюировать раствором

щелочи (метод Форсита). Воздействием на сырой осадок гуминовых

кислот этанолом отделяют гиматомелановые кислоты. Последователь-

ность операций в ходе анализа группового и фракционного состава

гумуса показана в табл. 65.

Таблица 65

Схема фракционирования органического вещества почвы

0,1 н. NaOH

ПОЧВА

Экстракция С

2

Н

5

ОН + C

S

H

6

Непосредственная

вытяжка

I

+H

2

S0

4

рН 1—2

гк

ФК

Декальцирование

0,1 н. H

2

S0

4

Липиды

Декальцинат,

фракция 1а

свободные и связанные

с подвижными R

2

0

3

Фракция 1

Остаток

0,1 н. NaOH

I

Остаток

0,02 н. NaOH

при нагревании

4

Негидроли-

зуемый оста-

ток, «гумин»

ГК+ФК

прочно связанные,

фракция 3

+H

2

S0

4

рН 1—2

ГК

I

гк+гмк

ГК + ФК

Свободные, связан-

ные с подвижными

R

2

O

s

и Са

2

+

Фракция 1+2

+H

2

S0

4

рН 1—2-

I

ФК по Тюрину

С

2

Н

5

ОН

сорбция

на угле

ФК

i

ГК

1

ГМК

\

Собст-

венно

ФК

1

Неспеци-

фические

соедине-

ния

Количественное соотношение гуминовых кислот и фульвокислот во-

всех фракциях характеризует групповой состав гумуса. Количествен-

ной мерой типа гумуса служит отношение содержания углерода гуми-

270