Орлов Д.С. Химия почв

Подождите немного. Документ загружается.

кислот, а надмолекулярные структуры. Наблюдение молекул требует

специальных методов (например, быстрое замораживание).

ГЛАВА 11

ГИПОТЕЗЫ ГУМИФИКАЦИИ

И СТРОЕНИЕ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ

До настоящего времени известны только гипотетические или веро-

ятностные формулы гуминовых кислот и фульвокислот, и решение этой

задачи тесно связано с задачей распознавания гумусовых кислот, их

идентификации. Чтобы получить полное и точное представление о всех

свойствах гуминовой кислоты, достаточное для составления ее струк-

турной формулы, необходимо исследовать чистый препарат, не содер-

жащий посторонних примесей. Надо быть уверенным, что исследуемый

препарат действительно гуминовая кислота. Иными словами, исследуе-

мое вещество мы должны идентифицировать как гуминовую кислоту.

Не разработана в полной мере теория процесса гумификации и

теория гумусообразования. Для объяснения этих процессов предложе-

ны достаточно стройные гипотезы, в соответствии с которыми под гу-

мусообразованием понимают совокупность процессов формирования

гумусного состояния почв, а под гумификацией — трансформацию ор-

ганических остатков в специфические гумусовые вещества.

Идентификация гумусовых кислот

В почвах содержатся органические вещества разных классов, ко-

торые при извлечении гумусовых кислот соосаждаются с гуминовыми

кислотами или выделяются вместе с фульвокислотами. Таковы раз-

личные пигменты, меланоидины, продукты частичного разложения бел-

ков и др. Поэтому необходимы объективные методы диагностики и

идентификации гумусовых кислот, позволяющие отличить их от других

соединений и убедиться в чистоте получаемых препаратов ГК и ФК.

Для идентификации гумусовых кислот не пригодны многие клас

сические приемы; нельзя использовать температуры плавления, ибо

гумусовые кислоты разлагаются не плавясь. Мало пригодно определе-

ние молекулярных масс, поскольку гумусовые кислоты полидисперсны

и высокомолекулярны. Нельзя практически воспользоваться показате-

лями преломления, которые недостаточно стабильны и трудно измери-

мы из-за сильной окраски гумусовых кислот.

Для идентификации гумусовых кислот используют одновременное

определение нескольких химических и физических показателей. К наи-

более существенным и устойчивым показателям относятся элементный

состав, формы соединений азота, степень конденсированное™ и опти-

ческие свойства гумусовых кислот. Для эталонирования признаков бе-

рут за основу гуминовые кислоты черноземов (черные гуминовые кис-

лоты);

они обладают четкими специфическими признаками, присущи-

ми всему классу гумусовых кислот, и эти признаки выражены у них

наиболее сильно.

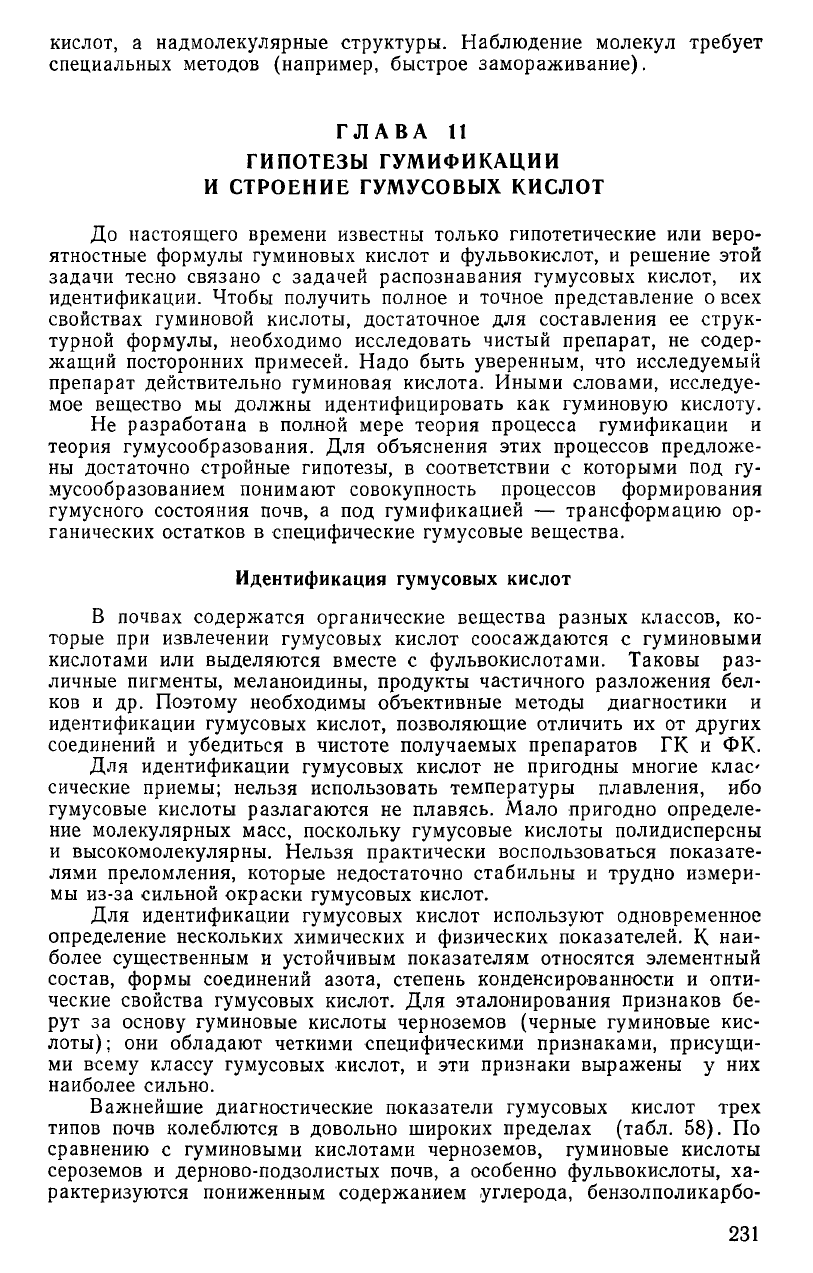

Важнейшие диагностические показатели гумусовых кислот трех

типов почв колеблются в довольно широких пределах (табл. 58). По

сравнению с гуминовыми кислотами черноземов, гуминовые кислоты

сероземов и дерново-подзолистых почв, а особенно фульвокислоты, ха-

рактеризуются пониженным содержанием углерода, бензолполикарбо-

231

Таблица

58

Вероятные границы колебаний состава

и

свойств гумусовых кислот (Р=0,95)

Показатели

с,

%

N,

%

р0,001 %

с

1

см, 465 нм

Выход бензолполикарбоновых кис-

лот,

%

Негидролизуемый

|

всего

азот,

% \

гетероцикли-

от общего

J

ческий

всего

, аминный

Гидролизуемый

азот,

%

от общего

циклических

аминокислот

аммонийный

. аминосахаров

Гуминовые кислоты

чернозем

55—61

3,6—4,5

0,097—0,119

7—26

43-63

10—35

37—57

19—27

1,1—2,4

5—26

3,3—3,9

серозем

49—58

3,9—5,7

0,058—0,12

8—15

31—47

7—12

53—69

20—42

2,4—2,8

19—28

1,6—3,0

дерново-

подзолистая

почва

46—53

3,3—6,0

0,041—0,057

6—7

26—44

0—11

56—74

26—32

0—9

•17—32

1,8—4,7

Фульво-

кислоты трех

типов почв

36—44

3,0-4,4

0,007—0,015

3—6

22—30

0-5

70—78

26—35

0,9-1,0

25—40

4,3—11,5

новых кислот, доли негидролизуемогО'

и

гетероциклического азота;

у

них ниже оптическая плотность

и

нарастает количество аммонийного

азота.

Для уверенного отнесения органических соединений

к

классу

гу-

мусовых веществ необходимо

и

достаточно сочетание пяти важнейших

признаков:

1.

Содержание углерода

в

пределах

46—61%

для

гуминовых кис-

лот

и от

36—44%

для

фульвокислот

при

обязательном содержании

азота

от 3 до 6%. Это

обязательный признак, хотя только элемент-

ный состав

не

может быть достаточным

для

отнесения получаемых

препаратов

к

гумусовым веществам.

2.

Обязательное присутствие

не

окисляемых щелочным раствором

перманганата калия бензол(пиридин) -карбоновых кислот; характер-

ная особенность этих продуктов

—

наличие

в них 3—6%

азота, услов-

но называемого гетероциклическим.

3.

Наличие «негидролизуемого»,

или

гуминового, азота

в

количе-

стве 25—55%

от

общего, часть которого представлена упомянутым

выше гетероциклическим азотом.

4.

Характер электронных спектров поглощения

при

значениях

£?с°„%5н

М

порядка 0,01-0,1.

5.

Характер инфракрасных спектров поглощения.

В

хорошо изу-

ченном интервале

от 2 до 10 мкм

ИК-спектры могут служить под-

тверждением принадлежности вещества

к

гумусовым кислотам.

Встречаются случаи, когда этих признаков недостаточно

для

уве-

ренной идентификации соединений,

но при

изучении веществ почвен-

ного происхождения

их

можно считать вполне надежными. Более того,

при исследовании почвенных органических веществ часто можно огра-

ничиться сочетанием

1-, 3- и 4-го

признаков. Совершенно непригодны

для диагностики гумусовых веществ

их

окраска

(по

визуальной оцен-

ке),

содержание отдельных групп легкогидролизуемых соединений, чис-

ло функциональных групп,

а

также растворимость, которая зависит

от

зольности препаратов,

их

окисленности,

рН и

ионной силы раствора.

232

Строение гумусовых кислот

Предложено несколько формул строения гуминовых кислот, но

все они имеют гипотетический характер, отражая, в той или иной мере

подробно, накопленные экспериментальные данные. Решение вопроса

о структуре ГК и ФК оказалось очень трудным вследствие полидис-

персности гумусовых кислот и их переменного состава. Методические

трудности связаны также с тем, что гумусовые кислоты до сих пор не

удалось получить в кристаллическом виде и остается не ясным, могут

ли они вообще образовывать кристаллы даже при наиболее полном

фракционировании.

Все предложенные схемы строения гуминовых кислот можно раз-

делить на две группы: 1) блок-схемы и 2) структурные (условно)

формулы.

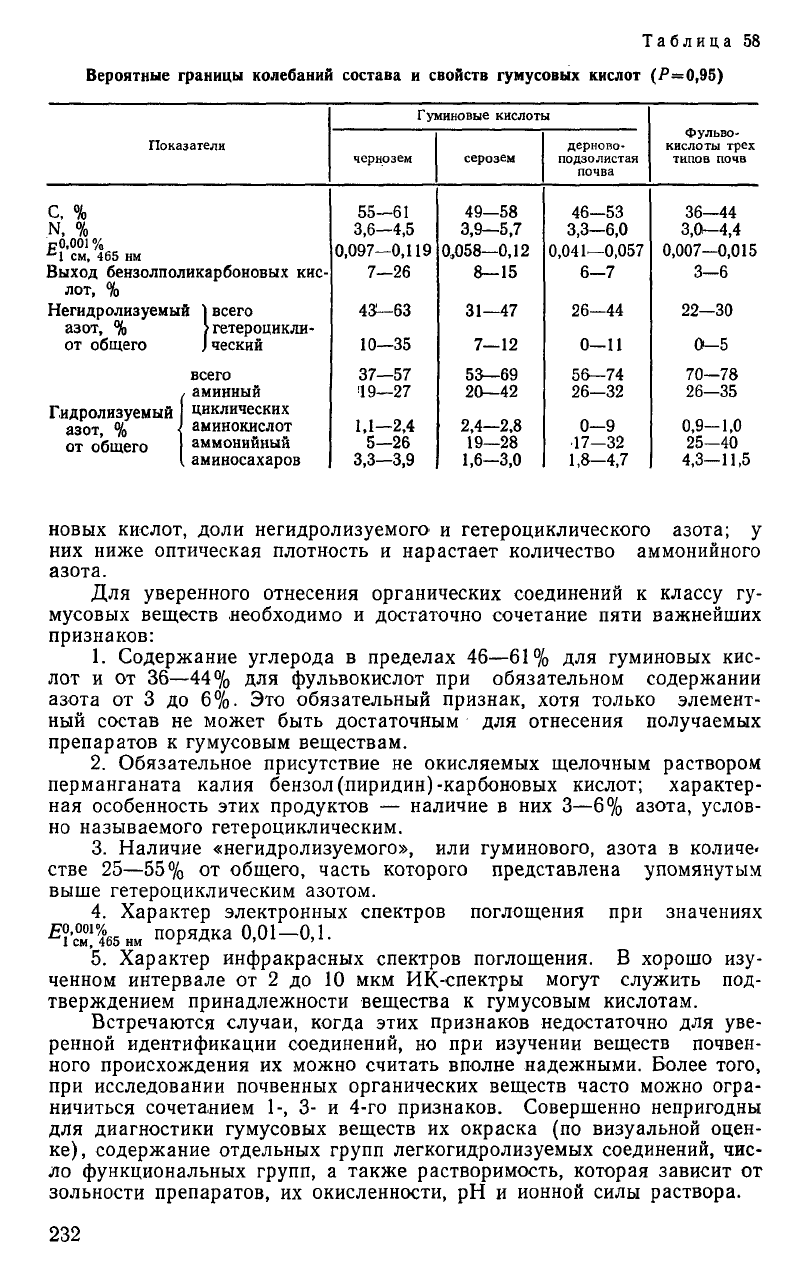

Наиболее полную блок-схему предложили В. Мистерски и В. Ло-

гинов в 1959 г. Эта схема (рис. 47) показывает, что в состав гумино-

Периферическая часть

Н

н О

-iW-г-о-

-ф-ф-о

А1Д , Fe

2

0

3

СаО

$Ю

2

,

Р

2

0

5

Минеральные компоненты

-0-С

6

Н

9

0

6

С-О-Р-0-

с-о-Са-о-р-о

-

V

-о-сн,

Комплексы

,

сорбция

Рис.

47. Блок-схема строения гуминовой кислоты (по Мистерски и Логинову)

вой кислоты входит так называемое «ядро», представленное аромати-

ческими шестичленными кольцами, включая хиноны, кислород- и азот-

содержащие гетероциклы. Кольца несут хинонные и карбоксильные

группы. «Ядро» окружено периферическими алифатическими цепями,

в том числе углеводного и полипептидного характера. За счет комплек-

сообразования и сорбции гуминовая кислота содержит также мине-

ральные компоненты, в первую очередь железо, алюминий, кальций,

фосфаты. Эта схема удобна для общей характеристики гуминовых кис-

лот, но она не раскрывает характера сочленения слагающих молекулу

остатков и, следовательно, не позволяет объяснить способность гуми-

новых кислот участвовать в химических реакциях или, тем более, прог-

нозировать роль и функции ГК в почвообразовании. Сходную, но еще

более формализованную блок-схему ГК позднее предложили М. Че-

шир с соавторами в 1967 г.

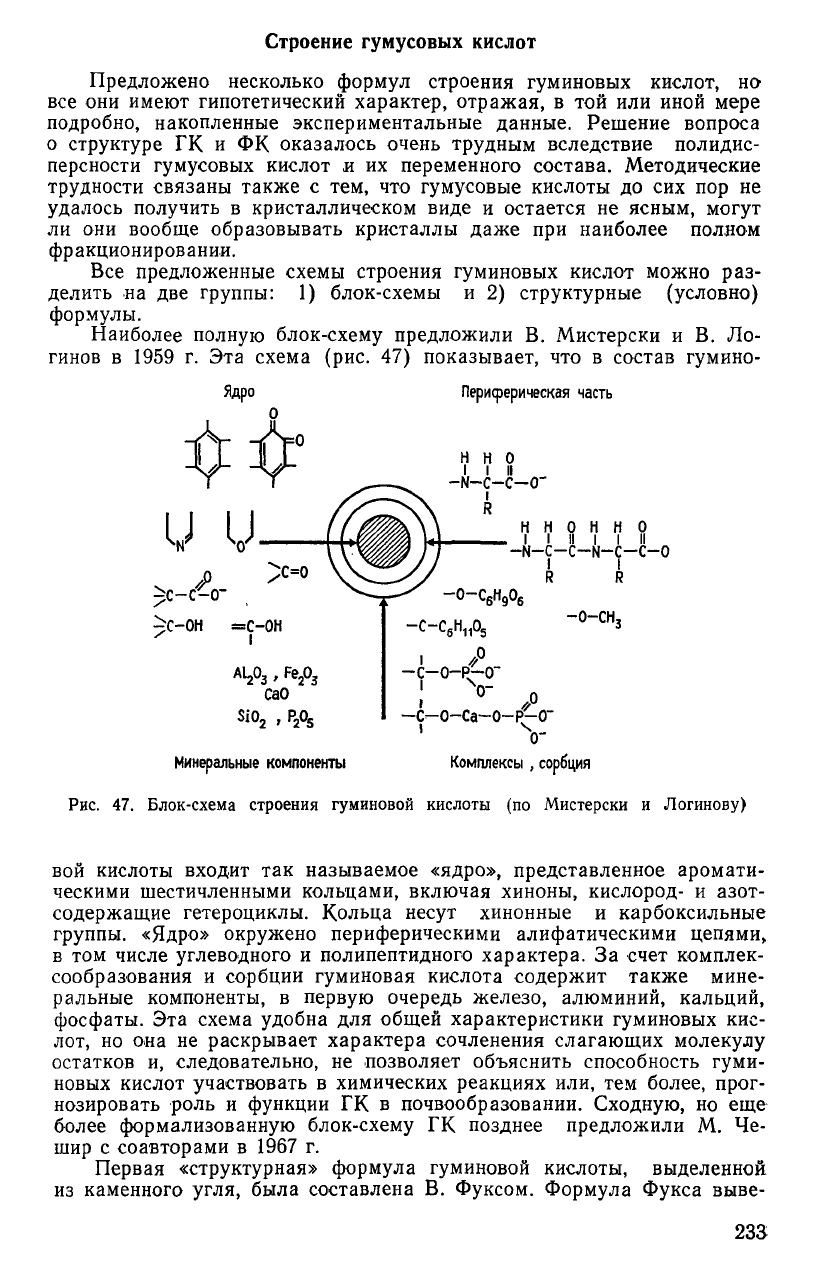

Первая «структурная» формула гуминовой кислоты, выделенной

из каменного угля, была составлена В. Фуксом. Формула Фукса выве-

233

дена из существовавших представлений о строении угля в виде цикли-

чески полимеризованного углерода. Она имеет сейчас только истори-

ческое значение, поскольку очень далека от реального строения гуму-

совых кислот почвы, хотя бы потому, что в ней не отражено участие

сильно развитых периферических цепочек, сложенных углеводами и

полипептидами. Этот недостаток был преодолен в формуле В. И. Каса-

точкина, который сохранил идею циклически полимеризованного угле-

рода для ядра ГК, но ввел боковые радикалы в виде молекулярных

цепей линейно полимеризованного углерода, несущих различные функ-

циональные группы (рис. 48).

Рис.

48. Схема строения гуминовых кислот по Фуксу (А) и Касаточкину (Б)

Формула Касаточкина, как и предыдущие формулы, схематична,

но она сыграла большую роль в развитии химии почвенного гумуса.

Используя идею о различном соотношении ядра и боковых цепей (по

Касаточкину, плоской атомной сетки циклически полимеризованного

углерода и молекулярных цепей линейно полимеризованного углерода)

удалось объяснить изменения содержания углерода в оптической плот-

ности в гуминовых кислотах зонального ряда почв. По В. И. Касаточ-

кину, в ГК черноземов преобладает «ядро», и поэтому они содержат

больше углерода и отличаются более интенсивной окраской.

Формула Касаточкина имеет ряд существенных недостатков. Так,

наличие плоской атомной сетки циклически полимеризованного угле-

рода противоречит гибкости молекул ГК, их способности изменять кон-

фигурацию при образовании гуматов или при дегидратации. В плос-

кую непрерывную сетку не вписываются гетероциклические атомы азо-

та и кислорода: такому строению не отвечает и состав продуктов окис-

ления гумусовых кислот.

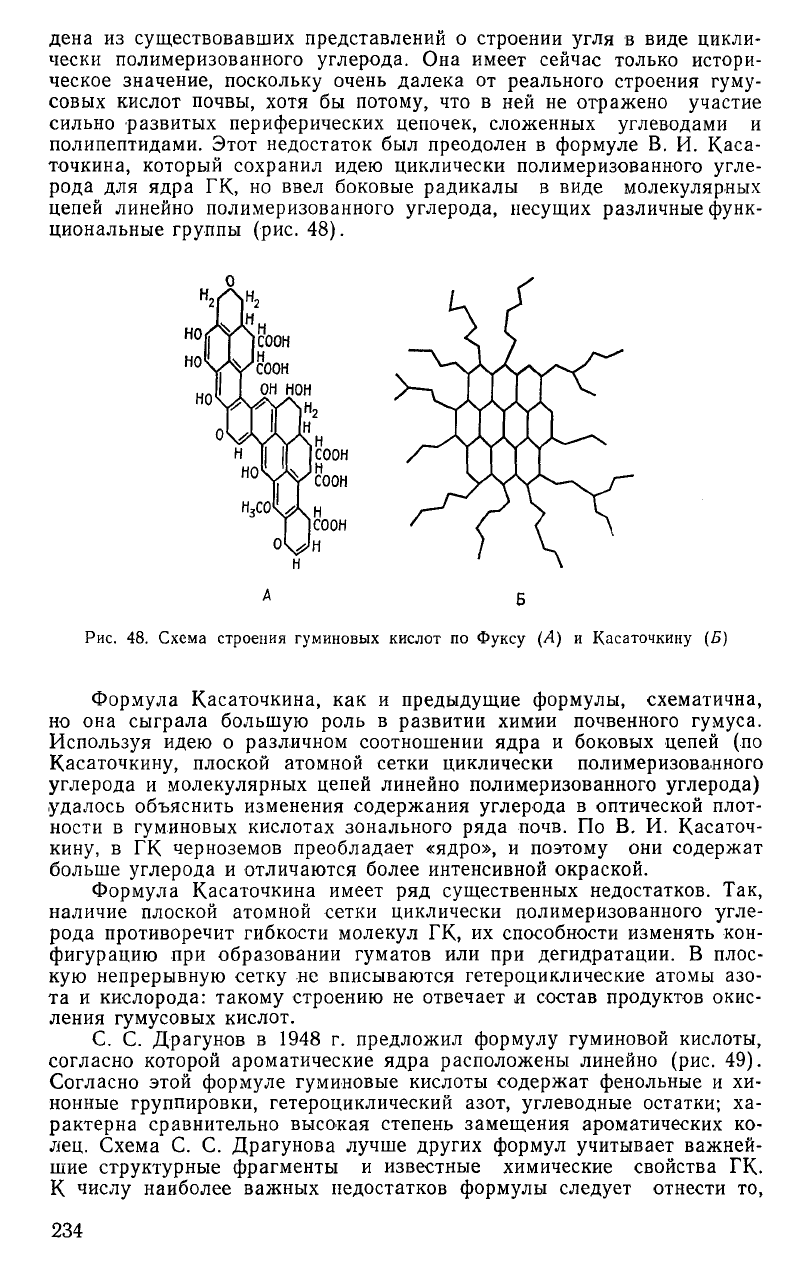

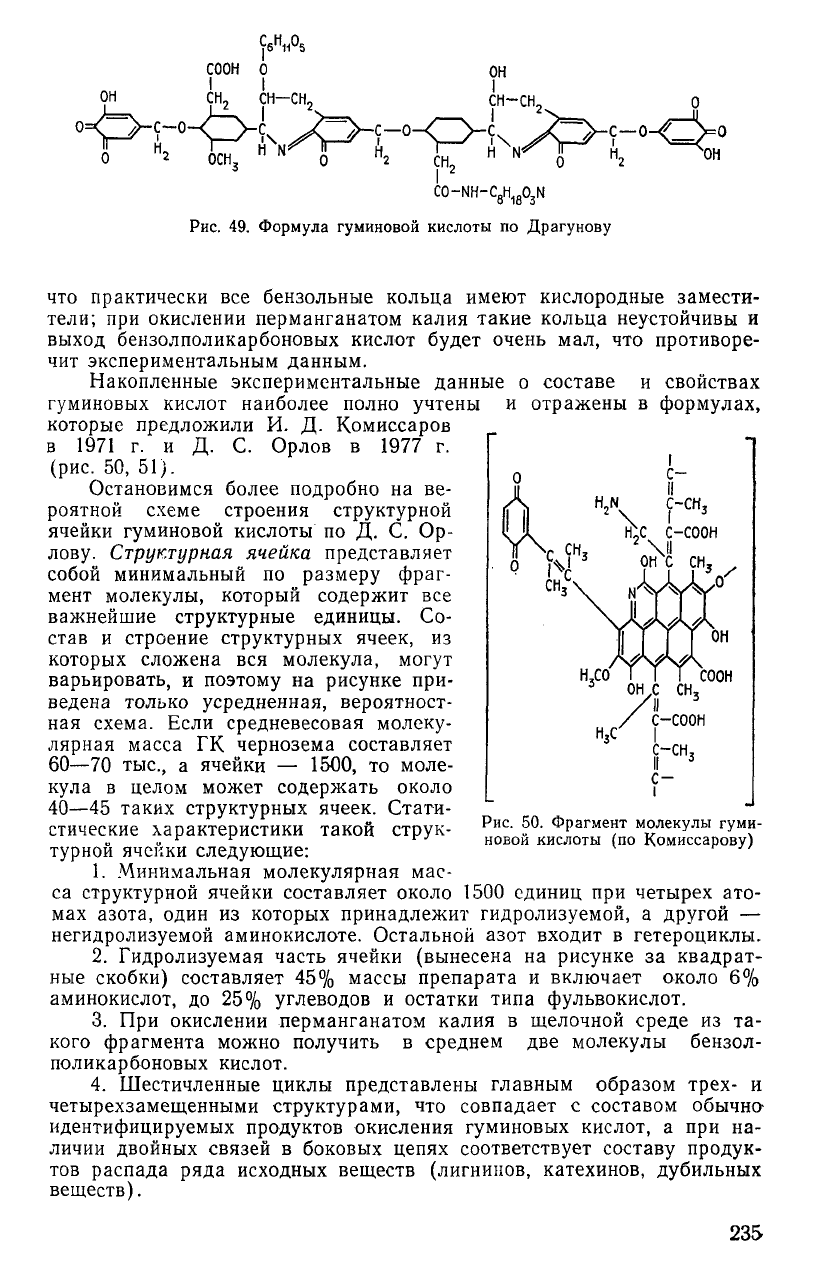

С. С. Драгунов в 1948 г. предложил формулу гуминовой кислоты,

согласно которой ароматические ядра расположены линейно (рис. 49).

Согласно этой формуле гуминовые кислоты содержат фенольные и хи-

нонные группировки, гетероциклический азот, углеводные остатки; ха-

рактерна сравнительно высокая степень замещения ароматических ко-

лец. Схема С. С. Драгунова лучше других формул учитывает важней-

шие структурные фрагменты и известные химические свойства ГК.

К числу наиболее важных недостатков формулы следует отнести то,

234

c

6

H

,A

соон

о

I

сн

2

сн—сн.

он

I

CH—CH,

он

сн^

сн—сн

2

сн-сн

2

о

о-<^-с-о-<р-

9

Ур^с-о-<-у-\ J^>-c-o-{^o

О "г ЙГ " ^V К JT H^N^V^ н

2

^-<он

CH,

1

2

C0-NH-C

8

H

18

0

3

N

Рис.

49. Формула гуминовой кислоты по Драгунову

С-

II

н,с с-соон

\||

он

с сн

3

соон

что практически все бензольные кольца имеют кислородные замести-

тели; при окислении перманганатом калия такие кольца неустойчивы и

выход бензолполикарбоновых кислот будет очень мал, что противоре-

чит экспериментальным данным.

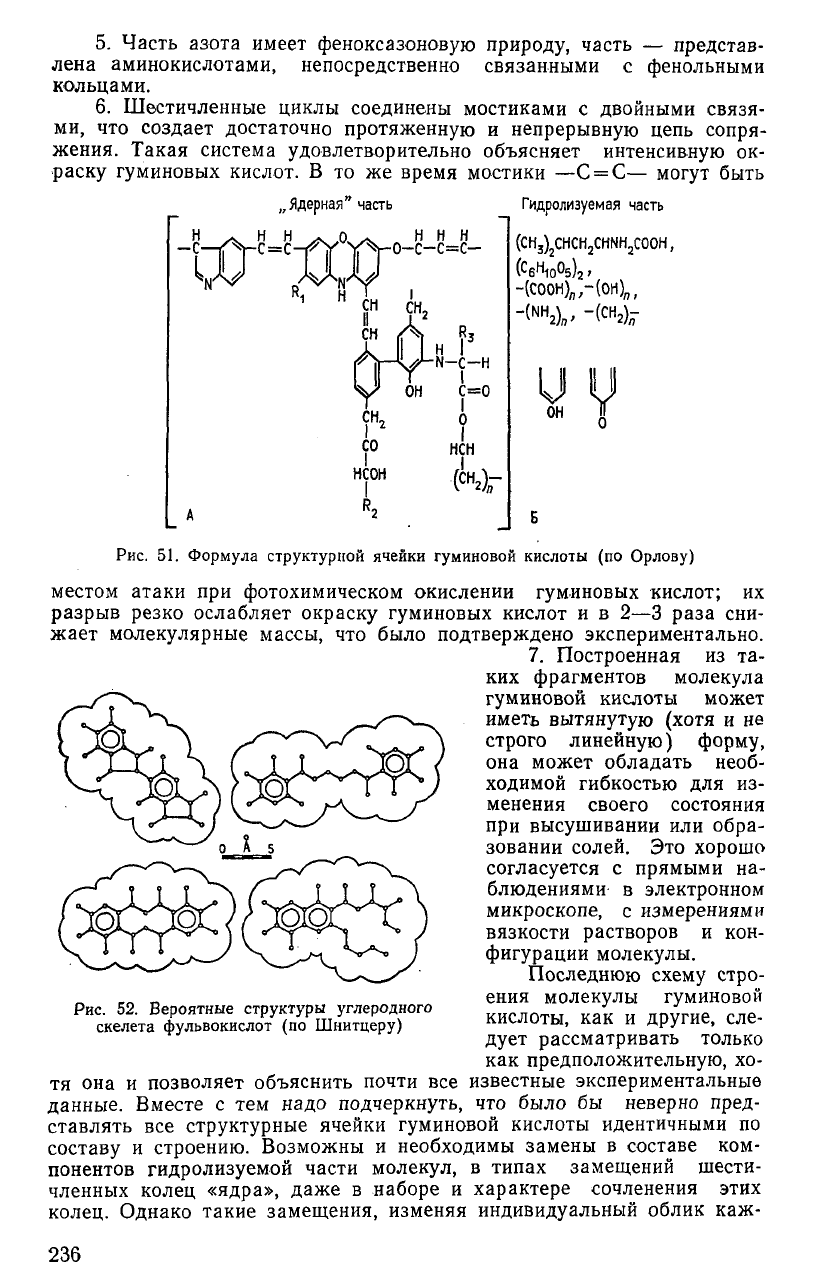

Накопленные экспериментальные данные о составе и свойствах

гуминовых кислот наиболее полно учтены и отражены в формулах,

которые предложили И. Д. Комиссаров

в 1971 г. и Д. С. Орлов в 1977 г.

(рис.

50, 51).

Остановимся более подробно на ве-

роятной схеме строения структурной

ячейки гуминовой кислоты по Д. С. Ор-

лову. Структурная ячейка представляет

собой минимальный по размеру фраг-

мент молекулы, который содержит все

важнейшие структурные единицы. Со-

став и строение структурных ячеек, из

которых сложена вся молекула, могут

варьировать, и поэтому на рисунке при-

ведена только усредненная, вероятност-

ная схема. Если средневесовая молеку-

лярная масса ГК чернозема составляет

60—70 тыс., а ячейки — 1500, то моле-

кула в целом может содержать около

40—45 таких структурных ячеек. Стати-

стические характеристики такой струк-

турной ячейки следующие:

1.

Минимальная молекулярная мас-

са структурной ячейки составляет около 1500 единиц при четырех ато-

мах азота, один из которых принадлежит гидролизуемой, а другой —

негидролизуемой аминокислоте. Остальной азот входит в гетероциклы.

2.

Гидролизуемая часть ячейки (вынесена на рисунке за квадрат-

ные скобки) составляет 45% массы препарата и включает около 6%

аминокислот, до 25% углеводов и остатки типа фульвокислот.

3.

При окислении перманганатом калия в щелочной среде из та-

кого фрагмента можно получить в среднем две молекулы бензол-

поликарбоновых кислот.

4.

Шестичленные циклы представлены главным образом трех- и

четырехзамещенными структурами, что совпадает с составом обычно-

идентифицируемых продуктов окисления гуминовых кислот, а при на-

личии двойных связей в боковых цепях соответствует составу продук-

тов распада ряда исходных веществ (лигнинов, катехинов, дубильных

веществ).

Рис.

50. Фрагмент молекулы гуми-

новой кислоты (по Комиссарову)

235

5.

Часть азота имеет феноксазоновую природу, часть — представ-

лена аминокислотами, непосредственно связанными с фенольными

кольцами.

6. Шестичленные циклы соединены мостиками с двойными связя-

ми,

что создает достаточно протяженную и непрерывную цепь сопря-

жения. Такая система удовлетворительно объясняет интенсивную ок-

раску гуминовых кислот. В то же время мостики

—С

=

С—

могут быть

-с—rVc=c-r

Ядерная" часть

.0,

W

И

И И

vo-c-c=c-

Гидролизуемая часть

(CH

3

)

2

CHCH

2

CHNH

2

COOH,

(С

6

Ню0

5

)

2

,

-(соон)

л/

-(он)

л

,

-(NH

2

)„, -(CH

2

)-

U U

он

П

Рис.

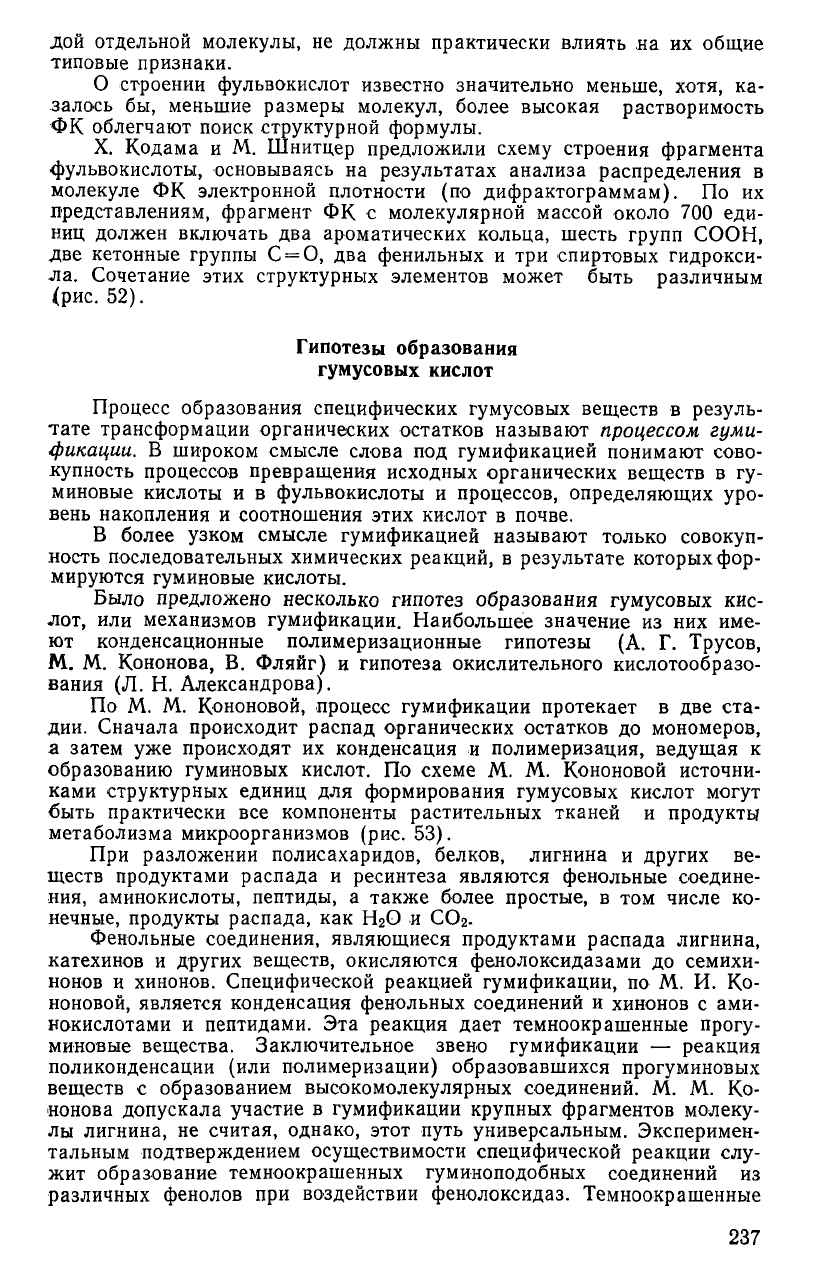

51. Формула структурной ячейки гуминовой кислоты (по Орлову)

местом атаки при фотохимическом окислении гуминовых кислот; их

разрыв резко ослабляет окраску гуминовых кислот и в 2—3 раза сни-

жает молекулярные массы, что было подтверждено экспериментально.

7.

Построенная из та-

ких фрагментов молекула

гуминовой кислоты может

иметь вытянутую (хотя и не

строго линейную) форму,

она может обладать необ-

ходимой гибкостью для из-

менения своего состояния

при высушивании или обра-

зовании солей. Это хорошо

согласуется с прямыми на-

блюдениями в электронном

микроскопе, с измерениями

вязкости растворов и кон-

фигурации молекулы.

Последнюю схему стро-

ения молекулы гуминовой

кислоты, как и другие, сле-

дует рассматривать только

как предположительную, хо-

тя она и позволяет объяснить почти все известные экспериментальные

данные. Вместе с тем надо подчеркнуть, что было бы неверно пред-

ставлять все структурные ячейки гуминовой кислоты идентичными по

составу и строению. Возможны и необходимы замены в составе ком-

понентов гидролизуемой части молекул, в типах замещений шести-

членных колец «ядра», даже в наборе и характере сочленения этих

колец. Однако такие замещения, изменяя индивидуальный облик каж-

Рис.

52. Вероятные структуры углеродного

скелета фульвокислот (по Шнитцеру)

236

дой отдельной молекулы, не должны практически влиять на их общие

типовые признаки.

О строении фульвокислот известно значительно меньше, хотя, ка-

залось бы, меньшие размеры молекул, более высокая растворимость

ФК облегчают поиск структурной формулы.

X. Кодама и М. Шнитцер предложили схему строения фрагмента

фульвокислоты, основываясь на результатах анализа распределения в

молекуле ФК электронной плотности (по дифрактограммам). По их

представлениям, фрагмент ФК с молекулярной массой около 700 еди-

ниц должен включать два ароматических кольца, шесть групп СООН,

две кетонные группы

С

= 0, два фенильных и три спиртовых гидрокси-

ла. Сочетание этих структурных элементов может быть различным

(рис.

52).

Гипотезы образования

гумусовых кислот

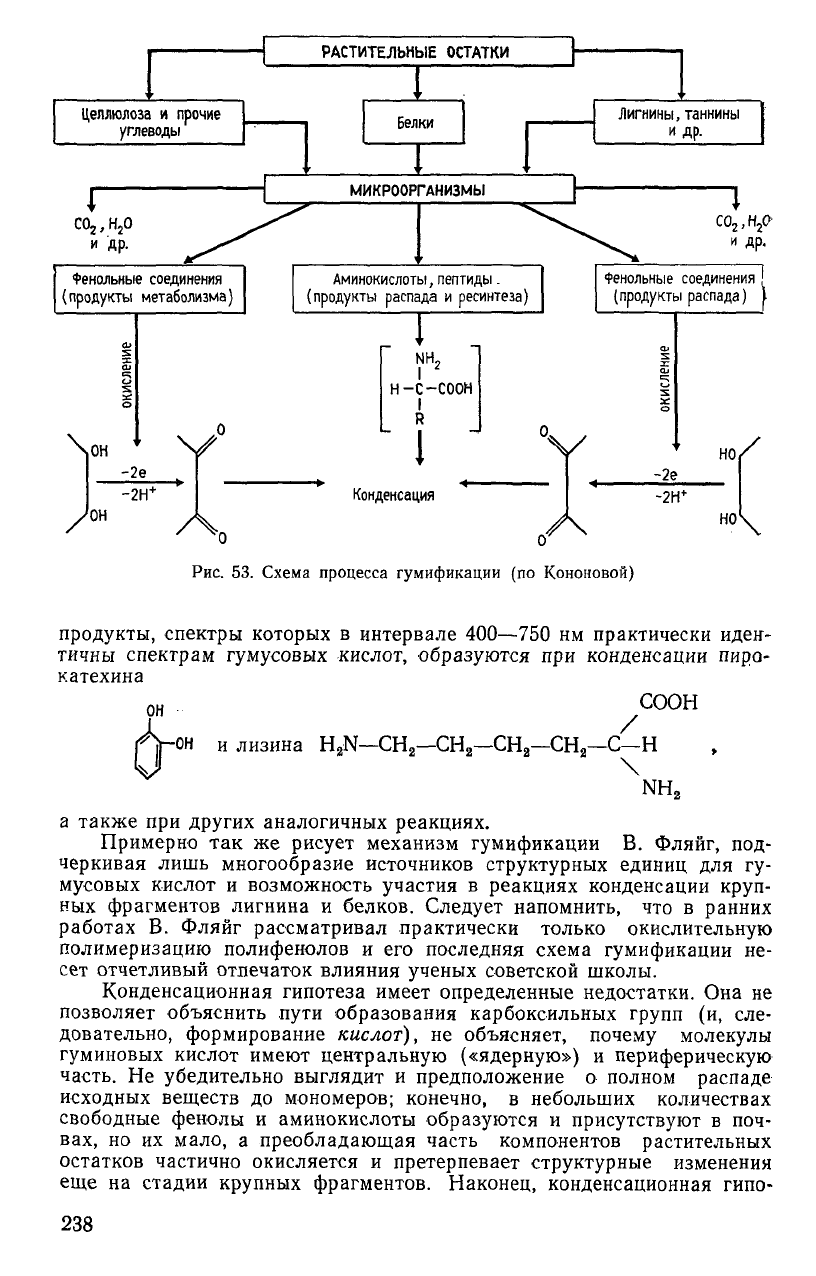

Процесс образования специфических гумусовых веществ в резуль-

тате трансформации органических остатков называют процессом гуми-

фикации. В широком смысле слова под гумификацией понимают сово-

купность процессов превращения исходных органических веществ в гу-

миновые кислоты и в фульвокислоты и процессов, определяющих уро-

вень накопления и соотношения этих кислот в почве.

В более узком смысле гумификацией называют только совокуп-

ность последовательных химических реакций, в результате которых фор-

мируются гуминовые кислоты.

Было предложено несколько гипотез образования гумусовых кис-

лот, или механизмов гумификации. Наибольшее значение из них име-

ют конденсационные полимеризационные гипотезы (А. Г. Трусов,

М. М. Кононова, В. Фляйг) и гипотеза окислительного кислотообразо-

вания (Л. Н. Александрова).

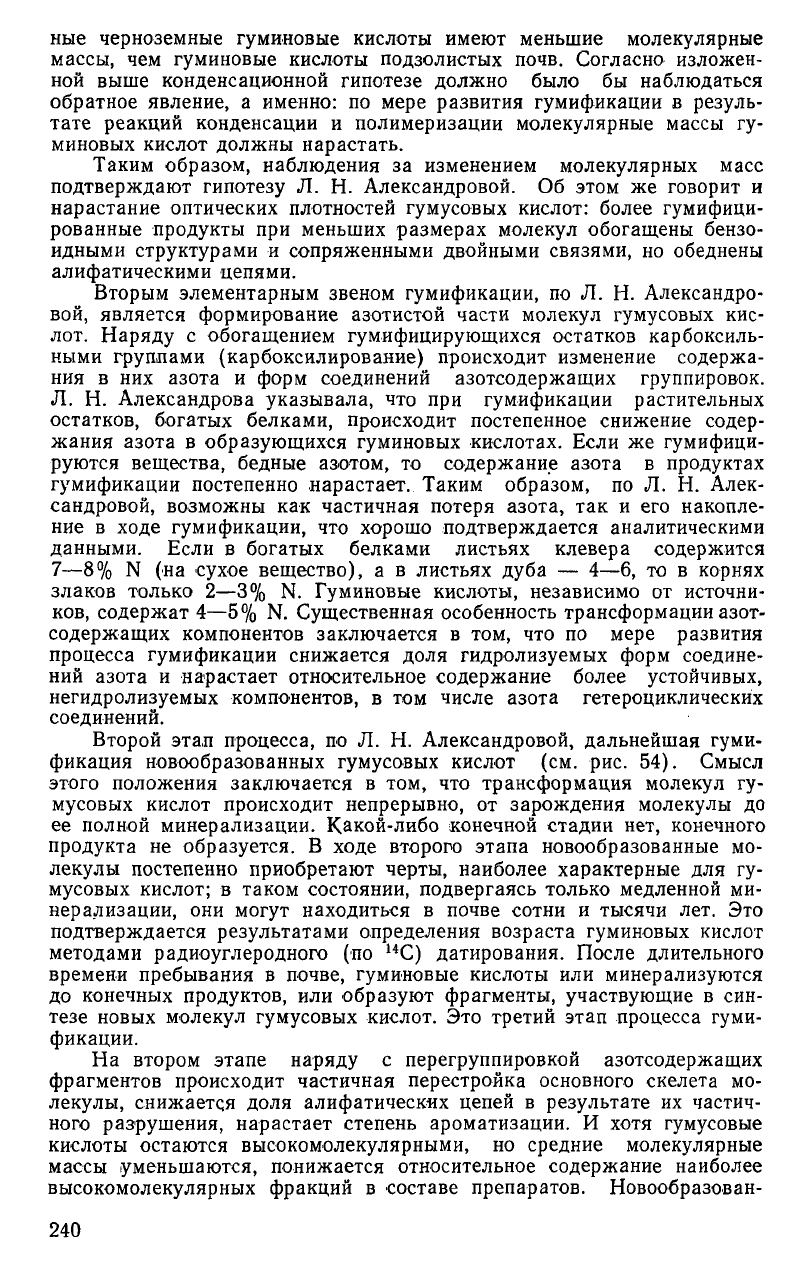

По М. М. Кононовой, процесс гумификации протекает в две ста-

дии. Сначала происходит распад органических остатков до мономеров,

а затем уже происходят их конденсация и полимеризация, ведущая к

образованию гуминовых кислот. По схеме М. М. Кононовой источни-

ками структурных единиц для формирования гумусовых кислот могут

быть практически все компоненты растительных тканей и продукты

метаболизма микроорганизмов (рис. 53).

При разложении полисахаридов, белков, лигнина и других ве-

ществ продуктами распада и ресинтеза являются фенольные соедине-

ния, аминокислоты, пептиды, а также более простые, в том числе ко-

нечные, продукты распада, как Н

2

0 и СОг.

Фенольные соединения, являющиеся продуктами распада лигнина,

катехинов и других веществ, окисляются фенолоксидазами до семихи-

нонов и хинонов. Специфической реакцией гумификации, по М. И. Ко-

ноновой, является конденсация фенольных соединений и хинонов с ами-

нокислотами и пептидами. Эта реакция дает темноокрашенные прогу-

миновые вещества. Заключительное звено гумификации — реакция

поликонденсации (или полимеризации) образовавшихся прогуминовых

веществ с образованием высокомолекулярных соединений. М. М. Ко-

нонова допускала участие в гумификации крупных фрагментов молеку-

лы лигнина, не считая, однако, этот путь универсальным. Эксперимен-

тальным подтверждением осуществимости специфической реакции слу-

жит образование темноокрашенных гуминоподобных соединений из

различных фенолов при воздействии фенолоксидаз. Темноокрашенные

237

Целлюлоза и прочие

углеводы

Фенольные соединения

(продукты метаболизма)

\он

V

-2е

-2Н

+

ОН

А„

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ

Белки

МИКРООРГАНИЗМЫ

Аминокислоты, пептиды.

(продукты распада и ресинтеза)

гт

NH,

I

н-с-соон

I

R

Фенольные соединения

:

(продукты распада)

\

V

Конденсация

НО

,/

-2е

-2Н

+

А

но

\

Рис.

53. Схема процесса гумификации (по Кононовой)

продукты, спектры которых в интервале 400—750 нм практически иден-

тичны спектрам гумусовых кислот, образуются при конденсации пиро-

катехина

соон

/

1

2

1ч—v/n

2

—СН

2

—СН

2

—СН

2

- '

-*^0Н и лизина H,N—CH,—CH,—CH,—CH,—С—Н

NH

2

а также при других аналогичных реакциях.

Примерно так же рисует механизм гумификации В. Фляйг, под-

черкивая лишь многообразие источников структурных единиц для гу-

мусовых кислот и возможность участия в реакциях конденсации круп-

ных фрагментов лигнина и белков. Следует напомнить, что в ранних

работах В. Фляйг рассматривал практически только окислительную

полимеризацию полифенолов и его последняя схема гумификации не-

сет отчетливый отпечаток влияния ученых советской школы.

Конденсационная гипотеза имеет определенные недостатки. Она не

позволяет объяснить пути образования карбоксильных групп (и, сле-

довательно, формирование кислот), не объясняет, почему молекулы

гуминовых кислот имеют центральную («ядерную») и периферическую

часть. Не убедительно выглядит и предположение о полном распаде

исходных веществ до мономеров; конечно, в небольших количествах

свободные фенолы и аминокислоты образуются и присутствуют в поч-

вах, но их мало, а преобладающая часть компонентов растительных

остатков частично окисляется и претерпевает структурные изменения

еще на стадии крупных фрагментов. Наконец, конденсационная гипо-

238

теза требует достаточно эффективного транспортного механизма, поз-

воляющего доставлять мономеры из различных объемов почвы для их

последующей конденсации («сборки» каждой конкретной молекулы

гуминовой кислоты).

Конденсационная гипотеза сыграла большую роль в развитии хи-

мии гумусовых веществ, но ее нельзя считать универсальной.

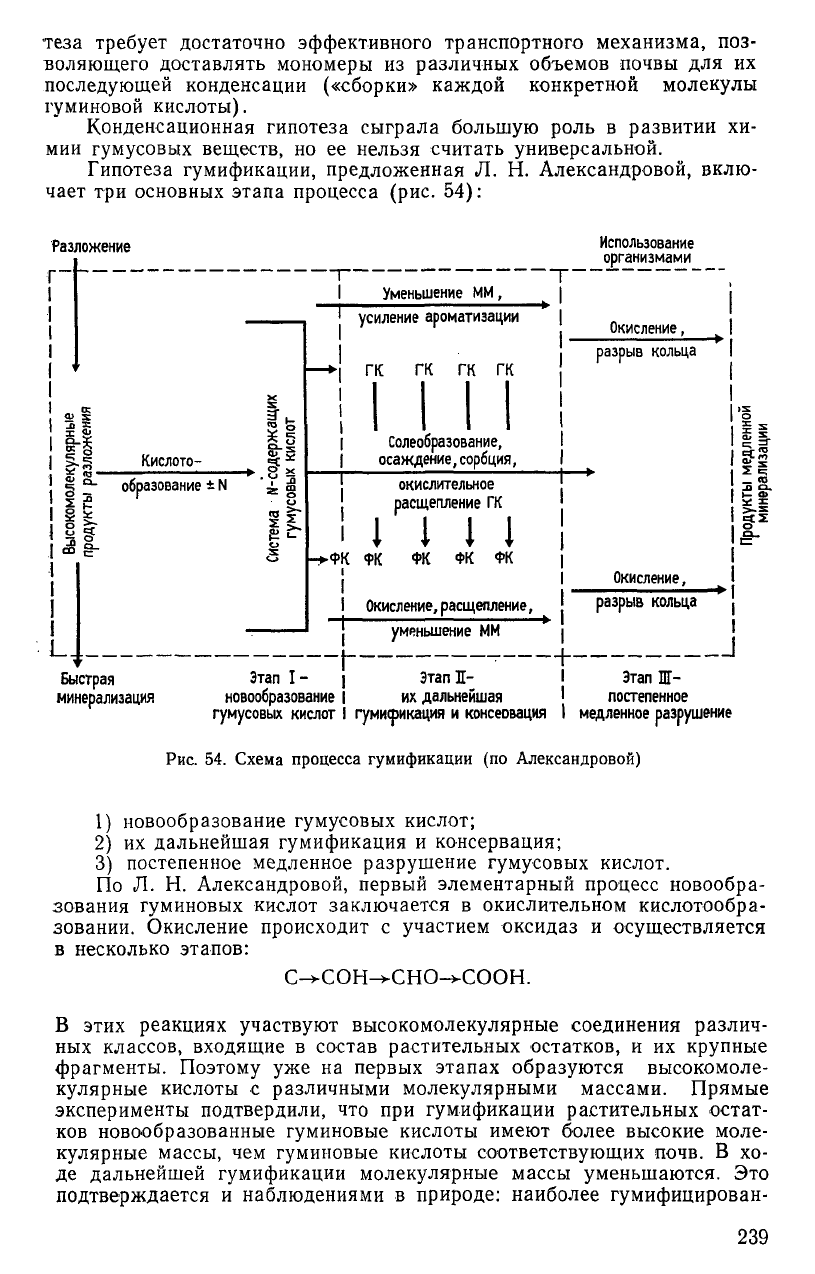

Гипотеза гумификации, предложенная Л. Н. Александровой, вклю-

чает три основных этапа процесса (рис. 54):

Разложение

31-

Кислото-

обр<

азование ± N

•ФК

Быстрая

минерализация

Этап I-

новообразование

гумусовых кислот

Уменьшение ММ,

усиление ароматизации

ГК ГК ГК ГК

Солеобразование,

осаждение, сорбция,

окислительное

расщепление ГК

1111

ФК ФК ФК ФК

Окисление, расщепление,

уменьшение ММ

t"

Этап I-

их дальнейшая

гумификация и консеовация

Использование

организмами

-+-

Окисление,

разрыв кольца

Окисление,

разрыв кольца

_

«о

5*

а-

J

Этап Ж-

постепенное

медленное разрушение

Рис.

54. Схема процесса гумификации (по Александровой)

1) новообразование гумусовых кислот;

2) их дальнейшая гумификация и консервация;

3) постепенное медленное разрушение гумусовых кислот.

По Л. Н. Александровой, первый элементарный процесс новообра-

зования гуминовых кислот заключается в окислительном кислотообра-

зовании. Окисление происходит с участием оксидаз и осуществляется

в несколько этапов:

С^СОН^СНО-^СООН.

В этих реакциях участвуют высокомолекулярные соединения различ-

ных классов, входящие в состав растительных остатков, и их крупные

фрагменты. Поэтому уже на первых этапах образуются высокомоле-

кулярные кислоты с различными молекулярными массами. Прямые

эксперименты подтвердили, что при гумификации растительных остат-

ков новообразованные гуминовые кислоты имеют более высокие моле-

кулярные массы, чем гуминовые кислоты соответствующих почв. В хо-

де дальнейшей гумификации молекулярные массы уменьшаются. Это

подтверждается и наблюдениями в природе: наиболее гумифицирован-

239

ные черноземные гуминовые кислоты имеют меньшие молекулярные

массы, чем гуминовые кислоты подзолистых почв. Согласно изложен-

ной выше конденсационной гипотезе должно было бы наблюдаться

обратное явление, а именно: по мере развития гумификации в резуль-

тате реакций конденсации и полимеризации молекулярные массы гу-

миновых кислот должны нарастать.

Таким образом, наблюдения за изменением молекулярных масс

подтверждают гипотезу Л. Н. Александровой. Об этом же говорит и

нарастание оптических плотностей гумусовых кислот: более гумифици-

рованные продукты при меньших размерах молекул обогащены бензо-

идными структурами и сопряженными двойными связями, но обеднены

алифатическими цепями.

Вторым элементарным звеном гумификации, по Л. Н. Александро-

вой, является формирование азотистой части молекул гумусовых кис-

лот. Наряду с обогащением гумифицирующихся остатков карбоксиль-

ными группами (карбоксилирование) происходит изменение содержа-

ния в них азота и форм соединений азотсодержащих группировок.

Л.

Н. Александрова указывала, что при гумификации растительных

остатков, богатых белками, происходит постепенное снижение содер-

жания азота в образующихся гуминовых кислотах. Если же гумифици-

руются вещества, бедные азотом, то содержание азота в продуктах

гумификации постепенно нарастает. Таким образом, по Л. Н. Алек-

сандровой, возможны как частичная потеря азота, так и его накопле-

ние в ходе гумификации, что хорошо подтверждается аналитическими

данными. Если в богатых белками листьях клевера содержится

7—8%

N (на сухое вещество), а в листьях дуба — 4—6, то в корнях

злаков только 2—3% N. Гуминовые кислоты, независимо от источни-

ков,

содержат 4—5% N. Существенная особенность трансформации азот-

содержащих компонентов заключается в том, что по мере развития

процесса гумификации снижается доля гидролизуемых форм соедине-

ний азота и нарастает относительное содержание более устойчивых,

негидролизуемых компонентов, в том числе азота гетероциклических

соединений.

Второй этап процесса, по Л. Н. Александровой, дальнейшая гуми-

фикация новообразованных гумусовых кислот (см. рис. 54). Смысл

этого положения заключается в том, что трансформация молекул гу-

мусовых кислот происходит непрерывно, от зарождения молекулы до

ее полной минерализации. Какой-либо конечной стадии нет, конечного

продукта не образуется. В ходе второго этапа новообразованные мо-

лекулы постепенно приобретают черты, наиболее характерные для гу-

мусовых кислот; в таком состоянии, подвергаясь только медленной ми-

нерализации, они могут находиться в почве сотни и тысячи лет. Это

подтверждается результатами определения возраста гуминовых кислот

методами радиоуглеродного (по

14

С) датирования. После длительного

времени пребывания в почве, гуминовые кислоты или минерализуются

до конечных продуктов, или образуют фрагменты, участвующие в син-

тезе новых молекул гумусовых кислот. Это третий этап процесса гуми-

фикации.

На втором этапе наряду с перегруппировкой азотсодержащих

фрагментов происходит частичная перестройка основного скелета мо-

лекулы, снижается доля алифатических цепей в результате их частич-

ного разрушения, нарастает степень ароматизации. И хотя гумусовые

кислоты остаются высокомолекулярными, но средние молекулярные

массы уменьшаются, понижается относительное содержание наиболее

высокомолекулярных фракций в составе препаратов. Новообразован-

240