Орлов Д.С. Химия почв

Подождите немного. Документ загружается.

—3,

+1, +

2,

+3, +4, +5. Фосфор, как правило, образует соединения

с валентностью —3, +3, и -\-5; для почв характерны соединения пяти-

валентного фосфора.

Наконец, сера проявляет валентность от —2 до +6, причем в поч-

вах встречаются как наиболее окисленные, так и наиболее восстанов-

ленные се формы.

Эти особенности обусловливают высокую химическую активность

N,

Р и S, многообразие их форм соединений в почвах и участие в раз-

личных биохимических и абиотических почвенных процессах.

Соединения азота

Устойчивые, постоянно присутствующие в почвах соединения азо-

та представлены его формами с валентностями —3 и +5. Соединения

с иными степенями окисления азота встречаются в малых количествах

или эфемерно.

Аммиак МНз в свободной форме в почвах практически не встре-

чается. Он может продуцироваться при разложении органических удоб-

рений, но в небольших количествах. Аммиак хорошо растворим в

воде —до 50—70 г ЫНз на 100 г воды при 10—20°С. При растворении

Nils в воде образуются гидраты NH

3

-H

2

0 и частично происходит ре-

акция:

NH

3

+H

2

O^NH

4

+

+OH-

константа равновесия которой равна:

(кн-пон^

} 1()

_

INH

3

]

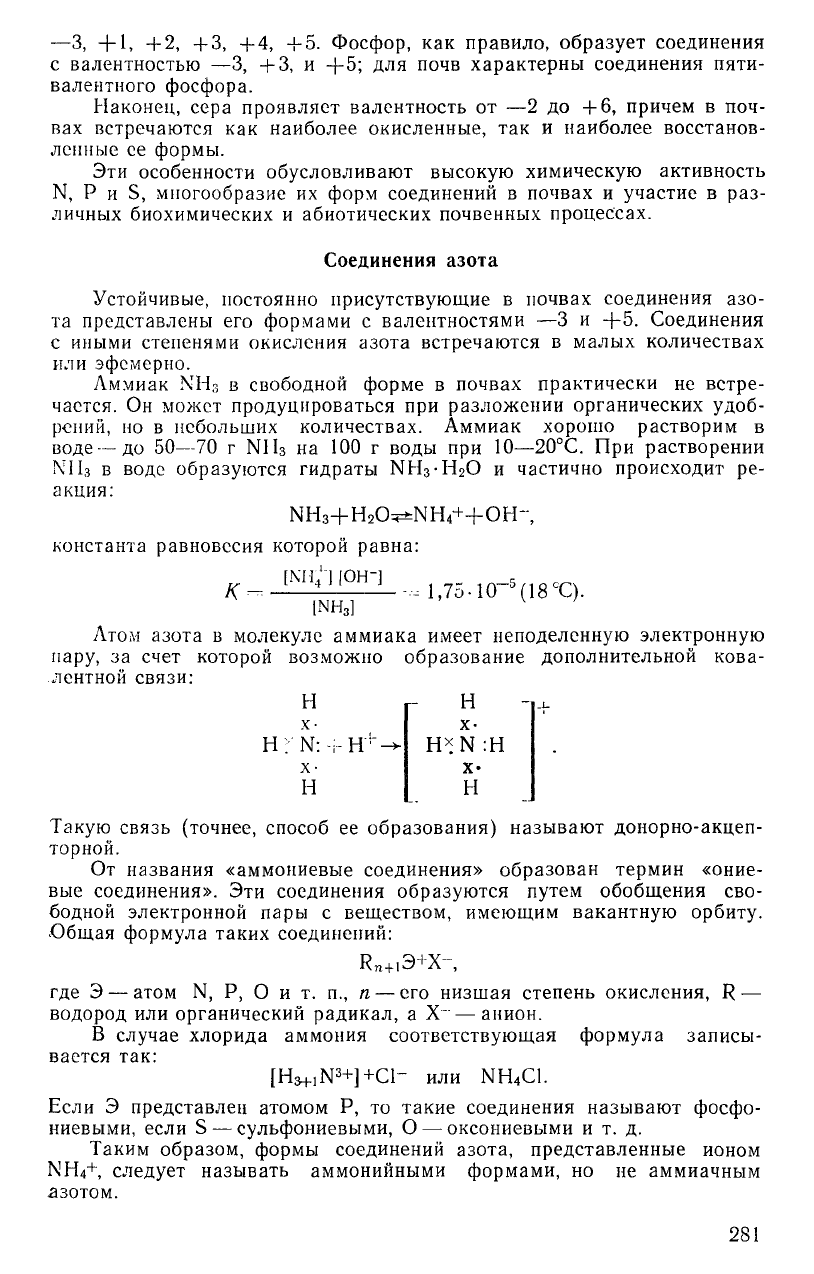

Атом азота в молекуле аммиака имеет неподеленную электронную

пару, за счет которой возможно образование дополнительной кова-

лентной связи:

Н г-Н

х-

Н ; N: -г Н

ь

х-

Н

х-

H*N:H

х-

Н

Такую связь (точнее, способ ее образования) называют донорно-акцеп-

торной.

От названия «аммониевые соединения» образован термин «оние-

вые соединения». Эти соединения образуются путем обобщения сво-

бодной электронной пары с веществом, имеющим вакантную орбиту.

Общая формула таких соединений:

Rn+.Э+Х-

где

Э —

атом N, Р, О и т. п., п

—

его низшая степень окисления, R —

водород или органический радикал, а

Х~

—

анион.

В случае хлорида аммония соответствующая формула записы-

вается так:

[Н!и.,№+]+С1-

или

NH

4

C1.

Если Э представлен атомом Р, то такие соединения называют фосфо-

ниевыми, если S

—

сульфониевыми, О

—

оксониевыми и т. д.

Таким образом, формы соединений азота, представленные ионом

NH

4

+, следует называть аммонийными формами, но не аммиачным

-азотом.

281

Преобладающая часть азота почвы представлена органическими

соединениями. В гумусных горизонтах почв в органических формах

сосредоточено 93—99% всего азота. В глубоких горизонтах доля орга-

нического азота падает, часто за счет так называемого фиксированно-

го аммония; до 30—60% всего азота малогумусных горизонтов может

находиться в виде фиксированного аммония. Отсюда следует, что

оценка обогащенности гумуса азотом по величине С

:

N не всегда на-

дежна. В глубоких горизонтах почвы отношение С: N снижается до

4—5 и даже до 2—3. Такие величины могут быть объяснены только

присутствием минерального азота, в частности фиксированного ам-

мония.

Минеральные формы соединений N, кроме аммония, представлены

нитратами и нитритами. Нитритов очень мало

—

десятые доли милли-

грамма азота на 1 кг почвы. Кроме того, в газовой фазе обнаружива-

ются окислы азота. В доступных растениям минеральных соединениях

находится, как правило, 1—3% общего количества азота почвы. Но не

весь минеральный азот доступен растениям; недоступен, в частности,

фиксированный аммоний.

Резервы азота для питания растений представлены органическими

соединениями. Химическая (или биохимическая) трансформация этих

веществ, в результате которой образуются доступные растениям со-

единения азота, называется мобилизацией азота. Даже бедные дерно-

во-подзолистые почвы содержат в пахотном слое 2—4 т/га азота, ко-

торого достаточно при условии мобилизации для формирования высо-

ких урожаев в течение 50—60 лет. Запасов азота в черноземе хватило

бы на 300—400 лет. Однако мобилизация азота допустима только в

небольших пределах, поскольку в ее результате происходит постепен-

ное разрушение гумуса и, как следствие, утрата почвой всех ее агро-

номически ценных свойств.

В органической части почвы главные формы соединений азота

представлены следующими группами.

Азот аминокислот

—

преобладающая его часть

—

это азот амино-

групп

Н

I

R—С—СООН.

I

NH

2

При образовании дипептидов или полипептидов соответствующий

азот аминокислотных остатков представлен амидогруппой

R—С—NH—:

II

О

H

2

N-CH-C-NH—CH-C—NH—CH—СООН.

Азот амидов, общую формулу которых можно записать как

R—С—NH

a

. В амидах карбоновых кислот гидроксил карбоксиль-

II

О

ной группы замещен группой NH

2

. Этот азот при кислотном и щелоч-

ном гидролизе отщепляется вместе с аммонийным азотом обычных

28 2

аммонийных солей и количественно определяется совместно. В почво-

ведении эти формы соединений называют аммонийным азотом.

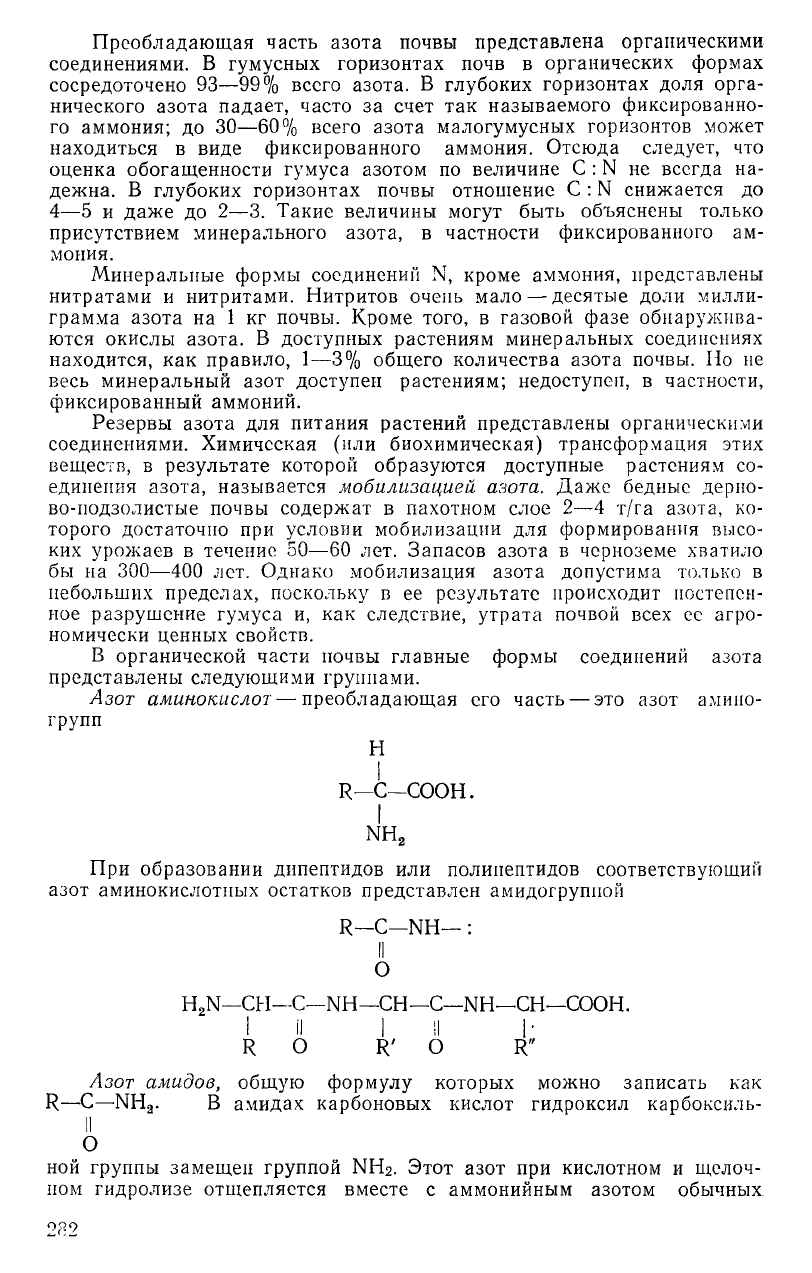

Азот аминосахаров изучен в почвах недостаточно. Наиболее веро-

ятные соединения — это глюкозамин или ацетилглюкозамин:

Н О

\//

С

Н NH—С—СН

3

II

О

но—н

н—он

н он

сн

2

он

В аминосахарах один из гидроксилов замещен на группу Nib

или, как в ацетилглюкозамине, на ацетилированную аминогруппу.

Из ацетилглюкозамина построен хитин, составляющий основу

панцыря насекомых:

N

NH-C-CH,

II

3

О

сн,он

Г

2

NZL

1

-\

"Т

NH-C

N

-CH

ч

хитин

Хитин очень устойчивое соединение

и

может накапливаться

в

почвах,

в

том

числе

в

составе негидролизуемого остатка гумусовых веществ

(«гумина»).

Азот гетероциклов.

В

почвах обнаружены различные азотистые

ге-

тероциклические соединения. Установлено присутствие производных

пиридина

О

пиримидина

НС-

-СН

пиррола

Н

V

е

"

н

пурина

-N

НС.

С CH

N

N

Н

и некоторых других. В наибольшем количестве гетероциклические фор-

мы азота находятся в составе гуминовых кислот и «гумипа».

Перечисленные формы органических соединений азота входят как

в состав неспецифических соединений, так и в состав гумусовых кис-

лот. В последних азот представлен сложным набором различных групп.

Все методы определения группового состава соединений азота ос-

нованы на предварительном гидролизе навески почвы или отдельных

ее фракций. Гидролиз проводят кипячением с 6 п. НС1 на глицерино-

вой бане; возможны и другие приемы гидролиза. В гидролизатах опре-

деляют общее содержание азота и содержание различных групп его

соединений.

283

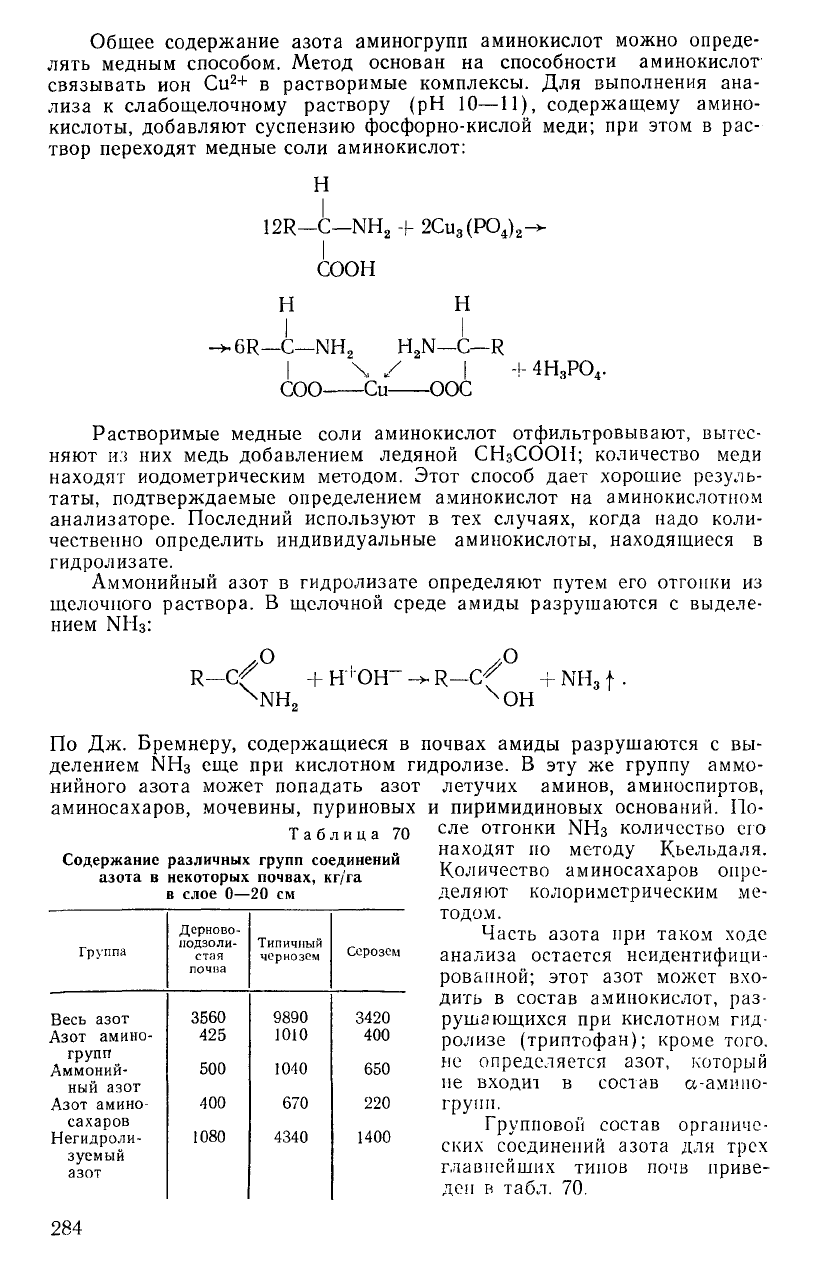

Общее содержание азота аминогрупп аминокислот можно опреде-

лять медным способом. Метод основан на способности аминокислот

связывать ион Си

2+

в растворимые комплексы. Для выполнения ана-

лиза к слабощелочному раствору (рН 10—11), содержащему амино-

кислоты, добавляют суспензию фосфорно-кислой меди; при этом в рас-

твор переходят медные соли аминокислот:

Н

6R

12R-

Н

-С—NH

2

1

СООН

+ 2Си

8

(Р0

4

)

2

Н

—С—NH

2

H

2

N—С—R

1 \ / 1 "!

СОО Си ООС

- 4Н

3

Р0

4

.

Растворимые медные соли аминокислот отфильтровывают, вытес-

няют из них медь добавлением ледяной СН

3

СООН; количество меди

находят иодометрическим методом. Этот способ дает хорошие резуль-

таты, подтверждаемые определением аминокислот на аминокислотном

анализаторе. Последний используют в тех случаях, когда надо коли-

чественно определить индивидуальные аминокислоты, находящиеся в

гидролизате.

Аммонийный азот в гидролизате определяют путем его отгонки из

щелочного раствора. В щелочной среде амиды разрушаются с выделе-

нием NH

3

:

R-

-cf

\

О

NH,

Н'ОгГ R—С

О

ОН

+

NH

3

f.

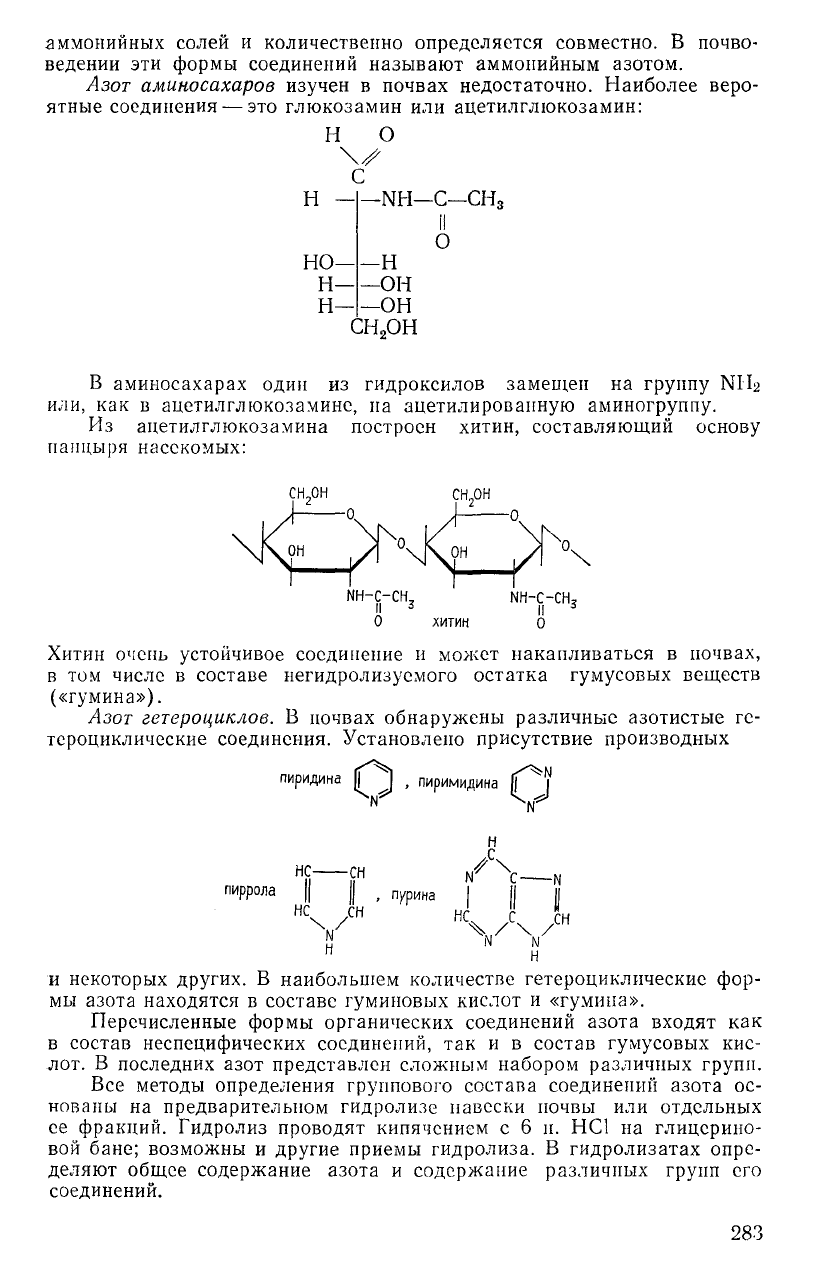

Таблица 70

Содержание различных групп соединений

азота в некоторых почвах, кг/га

в слое

0—20

см

По Дж. Бремнеру, содержащиеся в почвах амиды разрушаются с вы-

делением NH

3

еще при кислотном гидролизе. В эту же группу аммо-

нийного азота может попадать азот летучих аминов, аминоспиртов,

аминосахаров, мочевины, пуриновых и пиримидиновых оснований. По-

сле отгонки NH

3

количество его

находят по методу Кьельдаля.

Количество аминосахаров опре-

деляют колориметрическим ме-

тодом.

Часть азота при таком ходе

анализа остается неидентифици-

рованной; этот азот может вхо-

дить в состав аминокислот, раз-

рушающихся при кислотном гид-

ролизе (триптофан); кроме того,

не определяется азот, который

не входит в состав а-амино-

групи.

Групповой состав органиче-

ских соединений азота для трех

главнейших типов почв приве-

ден в табл. 70.

Группа

Весь азот

Азот амино-

групп

Аммоний-

ный азот

Азот амино-

сахаров

Негидроли-

зуемыи

азот

Дерново-

подзоли-

стая

почна

3560

425

500

400

1080

Типичный

чернозем

9890

1010

1040

670

4340

Серозем

3420

400

650

220

1400

284

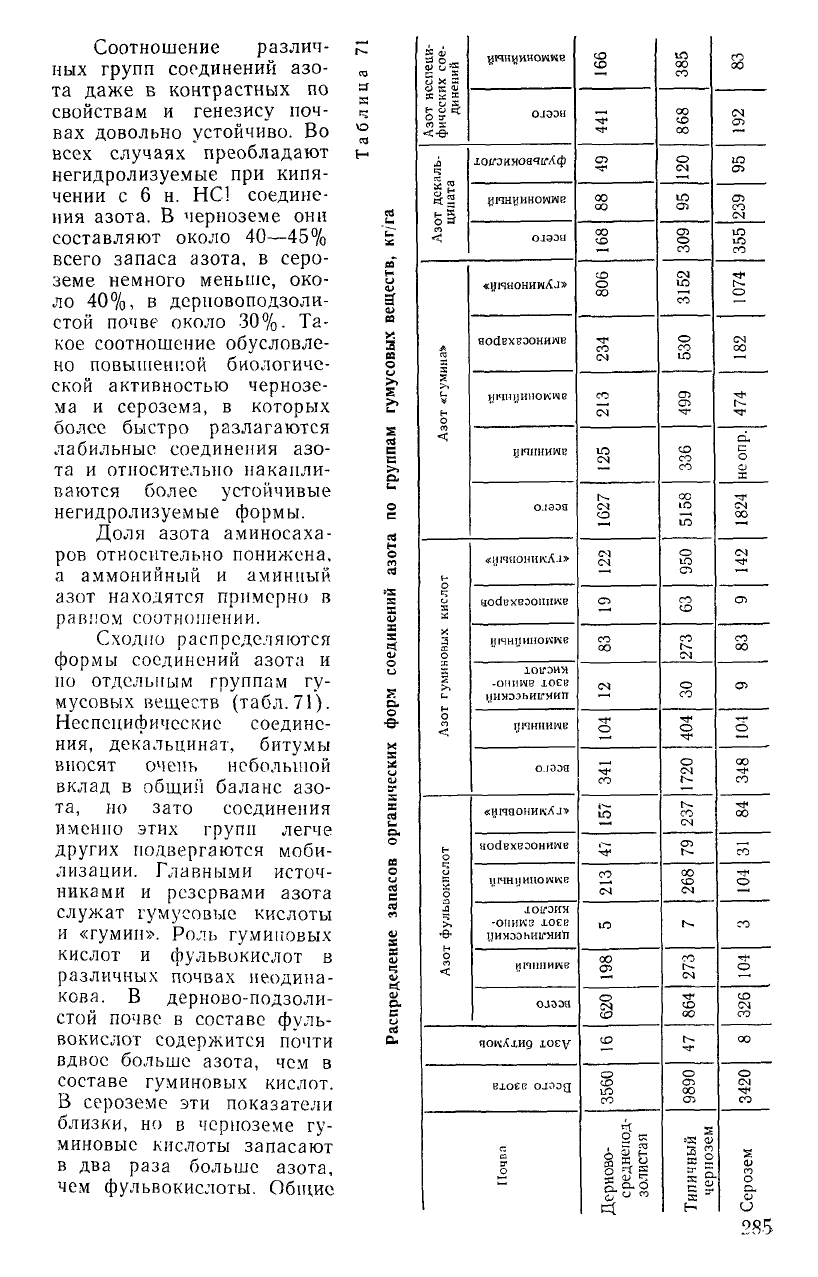

Соотношение различ-

ных групп соединений азо-

та даже в контрастных по

свойствам и генезису поч-

вах довольно устойчиво. Во

всех случаях преобладают

негидролизуемые при кипя-

чении с 6 н. НС! соедине-

ния азота. В черноземе они

составляют около 40—45%

всего запаса азота, в серо-

земе немного меньше, око-

ло 40%, в дерновоподзоли-

стой почве около 30%. Та-

кое соотношение обусловле-

но повышенной биологиче-

ской активностью чернозе-

ма и серозема, в которых

более быстро разлагаются

лабильные соединения азо-

та и относительно накапли-

ваются более устойчивые

негидролизуемые формы.

Доля азота аминосаха-

ров относительно понижена,

а аммонийный и аминный

азот находятся примерно в

равном соотношении.

Сходно распределяются

формы соединений азота и

по отдельным группам гу-

мусовых веществ (табл.71).

Неспеиифические соедине-

ния, декальцинат, битумы

вносят очень небольшой

вклад в общий баланс азо-

та, но зато соединения

именно этих групп легче

других подвергаются моби-

лизации. Главными источ-

никами и резервами азота

служат гумусовые кислоты

и «гумин». Роль гуминовых

кислот и фульвокислот в

различных почвах неодина-

кова. В дерново-подзоли-

стой почве в составе фуль-

вокислот содержится почти

вдвое больше азота, чем в

составе гуминовых кислот.

В сероземе эти показатели

близки, но в черноземе гу-

миновые кислоты запасают

в два раза больше азота,

чем фульвокислоты. Общие

I

I

о.

•е

1

о.

с

а.

О X =

£"§

О з-

СО =

Азот

декаль-

цнната

1

Азот

гуминовых

кислот

Азот

фульвокислот

уинуиноуше

OJODH

юь*эимоач1гЛф

угснииноимв

OJ90U

«уннонииЛл»

нойвхвэониив

унниинокне

ЦИННИИ! Б

олээа

«шчноникЛ.1»

aodb'XBDOiuiKB

шчщшнокке

ЮЬОИМ

-отше юсе

НИИЭЭЬИШШП

1ИЧННШМВ

олээа

«циаоникЛл»

HOdBXBDOHHWB

ШЧН11И1КЖКВ

JLOITDHM

-ОНИКЗ J.OEB

ИИМЭЭЬИтШГ!

ЦПИНИКВ

озээа

покЛхио, юеу

вюев ojoog

Почоп

166

441

ОО

ОО

168

806

234 213

125 1627

122

о

со

ОО

см

104

341

157

хГ

213

ю

со

СП

620

CD

3560

Дерново-

среднепод-

золистая

385

ОО

СО

00

120

СП

309

3152

530

499

336

5158

950

со

о

273

о

со

404 1720

237

СП

268

i^

273

864

9890

Типичный

чернозем

со

ОО

см

СП

1Л

СП

239

355

1074

182 474

неопр.

1824

142

СП

со

ОО

СП

о

348

ОО

со

104

со

104

326

ОО

3420

Серозем

запасы азота несравненно выше з черноземе, по сравнению с другими

почвами, но вследствие специфики распределения азота по группам

почвенного гумуса более легко могут быть мобилизованы (при прочих

равных условиях) органические соединения азота дерново-подзолистых

и сероземных почв.

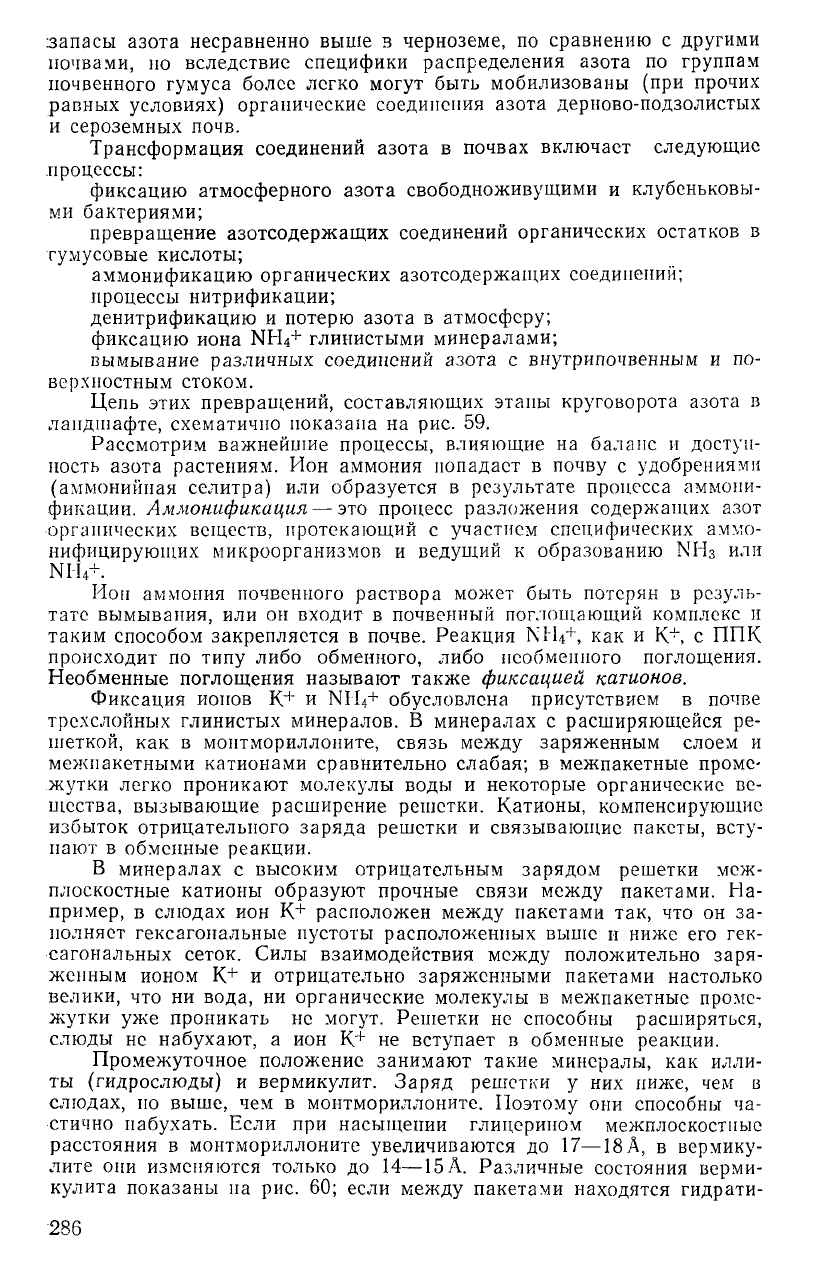

Трансформация соединений азота в почвах включает следующие

процессы:

фиксацию атмосферного азота свободноживущими и клубеньковы-

ми бактериями;

превращение азотсодержащих соединений органических остатков в

гумусовые кислоты;

аммонификацию органических азотсодержащих соединений;

процессы нитрификации;

денитрификацию и потерю азота в атмосферу;

фиксацию иона NH

4

+

глинистыми минералами;

вымывание различных соединений азота с внутрипочвенным и по-

верхностным стоком.

Цепь этих превращений, составляющих этапы круговорота азота в

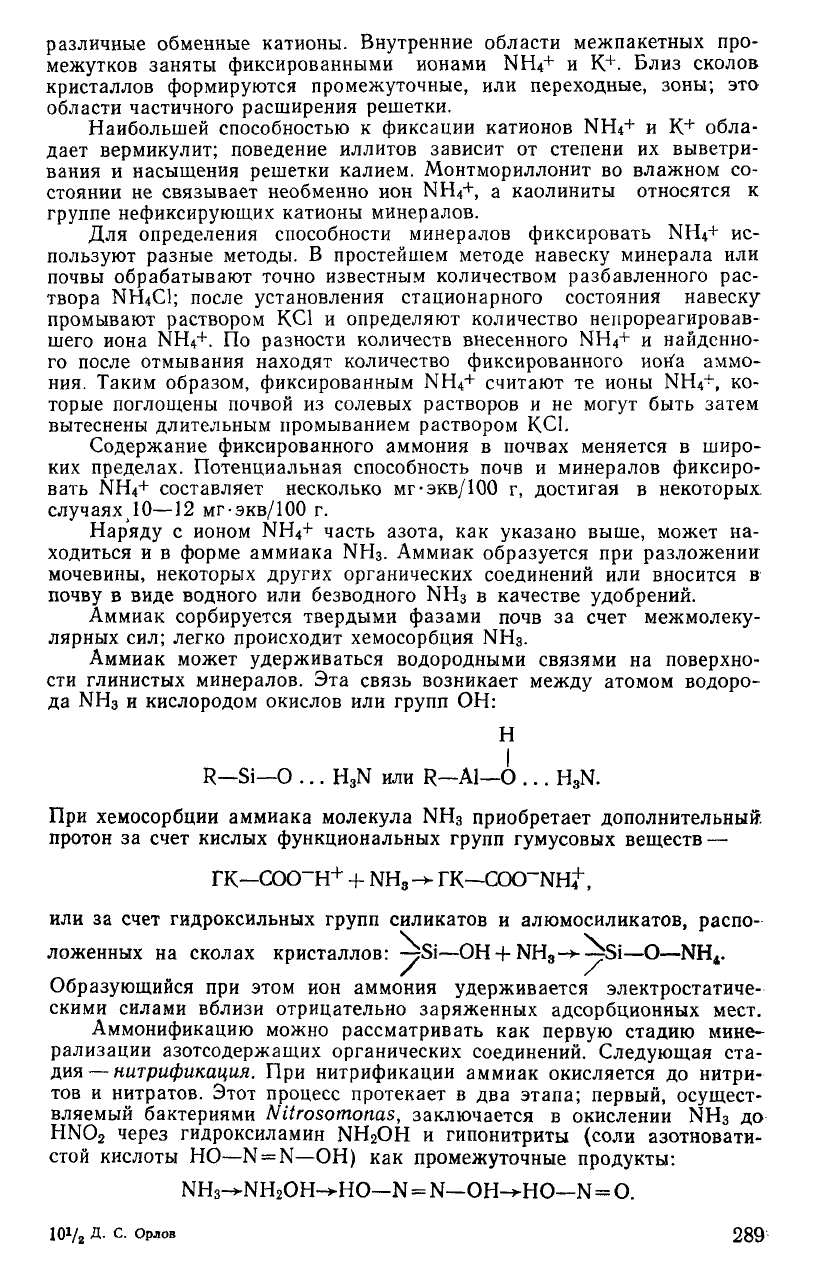

ландшафте, схематично показана на рис. 59.

Рассмотрим важнейшие процессы, влияющие на баланс и доступ-

ность азота растениям. Ион аммония попадает в почву с удобрениями

(аммонийная селитра) или образуется в результате процесса аммони-

фикации. Аммонификация

—

это процесс разложения содержащих азот

органических веществ, протекающий с участием специфических аммо-

нифицирующих микроорганизмов и ведущий к образованию NH

3

или

NH

4

+.

Ион аммония почвенного раствора может быть потерян в резуль-

тате вымывания, или он входит в почвенный поглощающий комплекс и

таким способом закрепляется в почве. Реакция NH

4

+

, как и К

+

, с ППК

происходит по типу либо обменного, либо необменного поглощения.

Необменные поглощения называют также фиксацией катионов.

Фиксация ионов К+ и NH

4

+

обусловлена присутствием в почве

трехслойных глинистых минералов. В минералах с расширяющейся ре-

шеткой, как в монтмориллоните, связь между заряженным слоем и

межпакетными катионами сравнительно слабая; в межпакетные проме-

жутки легко проникают молекулы воды и некоторые органические ве-

щества, вызывающие расширение решетки. Катионы, компенсирующие

избыток отрицательного заряда решетки и связывающие пакеты, всту-

пают в обменные реакции.

В минералах с высоким отрицательным зарядом решетки меж-

плоскостные катионы образуют прочные связи между пакетами. На-

пример, в слюдах ион К

+

расположен между пакетами так, что он за-

полняет гексагональные пустоты расположенных выше и ниже его гек-

сагональных сеток. Силы взаимодействия между положительно заря-

женным ионом К

+

и отрицательно заряженными пакетами настолько

велики, что ни вода, ни органические молекулы в межпакетные проме-

жутки уже проникать не могут. Решетки не способны расширяться,

слюды не набухают, а ион К

+

не вступает в обменные реакции.

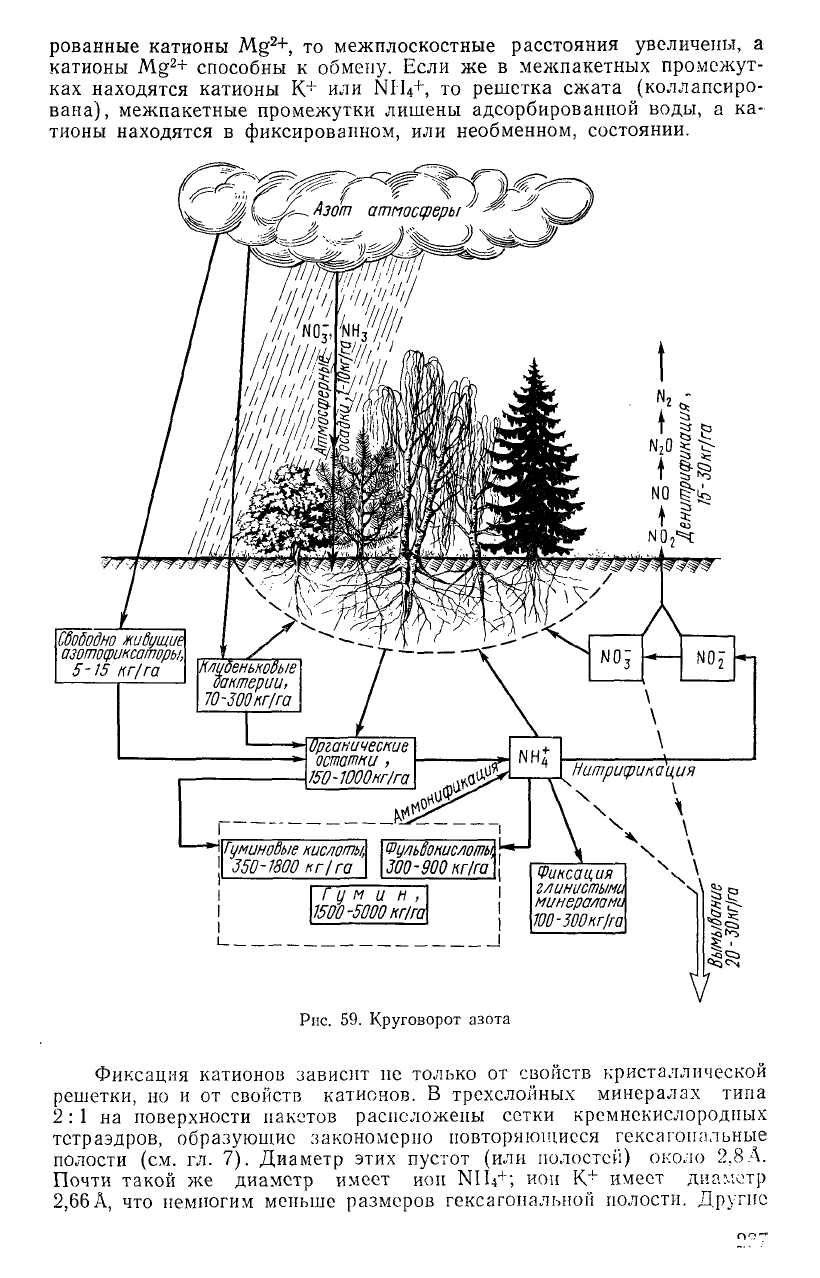

Промежуточное положение занимают такие минералы, как илли-

ты (гидрослюды) и вермикулит. Заряд решетки у них ниже, чем в

слюдах, но выше, чем в монтмориллоните. Поэтому они способны ча-

стично набухать. Если при насыщении глицерином межплоскостные

расстояния в монтмориллоните увеличиваются до 17—18

А,

в вермику-

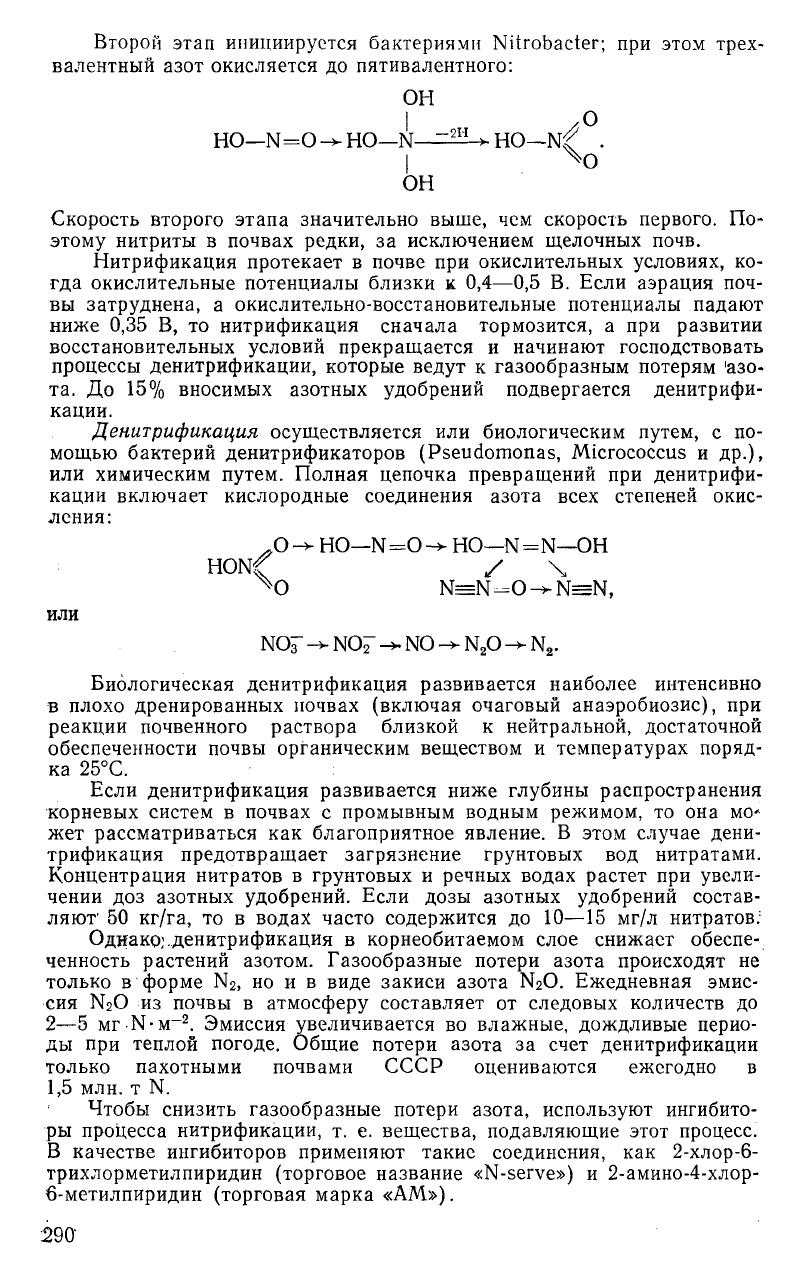

лите они изменяются только до 14—15А. Различные состояния верми-

кулита показаны на рис. 60; если между пакетами находятся гидрати-

286

рованные катионы Mg

2+

, то межплоскостные расстояния увеличены, а

катионы Mg

2

+ способны к обмену. Если же в межпакетных промежут-

ках находятся катионы К

+

или NII

4

+, то решетка сжата (коллапсиро-

вана),

межпакетные промежутки лишены адсорбированной воды, а ка-

тионы находятся в фиксированном, или необменном, состоянии.

y?Jy?^75

Свободно жидущие

азотофиксаторы,

5-15 кг/'га

Гуминовые

кислоты,

350-1800 кг/га

ФульВокислоты,

300-900 кг 1га

Г и м и н

1500-5000

кг 1га

Фиксация

глинистыми

минералами

100-ЗООкг/га

Рис.

59. Круговорот азота

V

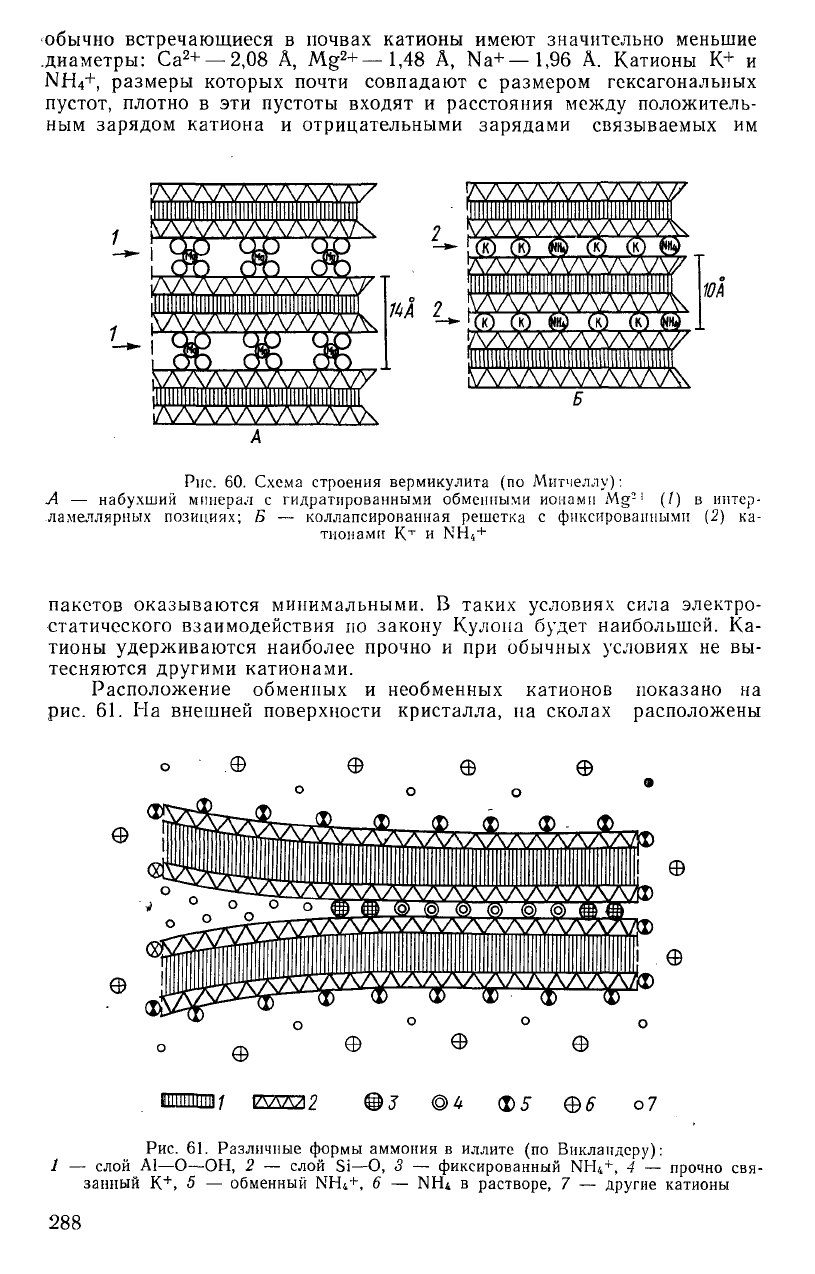

Фиксация катионов зависит не только от свойств кристаллической

решетки, но и от свойств катионов. В трехслойных минералах типа

2:

1

на поверхности пакетов расположены сетки кремнекислородных

тетраэдров, образующие закономерно повторяющиеся гексагональные

полости (см. гл. 7). Диаметр этих пустот (или полостей) около 2.8 А.

Почти такой же диаметр имеет ион NII

4

+

; ион К

+

имеет диаметр

2,66А, что немногим меньше размеров гексагональной полости. Другие

•обычно встречающиеся в почвах катионы имеют значительно меньшие

.диаметры: Са

2

+ —2,08 A, Mg

2

+—1,48 A, Na+—1,96 А. Катионы К+ и

NH

4

+

, размеры которых почти совпадают с размером гексагональных

пустот, плотно в эти пустоты входят и расстояния между положитель-

ным зарядом катиона и отрицательными зарядами связываемых им

Рис.

60. Схема строения вермикулита (по Митчеллу):

А — набухший минерал с гидратированными обменными ионами Mg-> (/) в интер-

ламеллярных позициях; Б — коллапсированная решетка с фиксированными (2) ка-

тионами К

т

и NH

4

+

пакетов оказываются минимальными. В таких условиях сила электро-

статического взаимодействия по закону Кулона будет наибольшей. Ка-

тионы удерживаются наиболее прочно и при обычных условиях не вы-

тесняются другими катионами.

Расположение обменных и необменных катионов показано на

рис.

61. На внешней поверхности кристалла, на сколах расположены

о е Ф $ ©

ЩИНИШ VSAM2 @3 ©4 <J)5 ®6 о7

Рис.

61. Различные формы аммония в иллите (по Викландеру):

1 — слой А1—О—ОН, 2 — слой Si—О, 3 — фиксированный NH

4

+

, 4 — прочно свя-

занный К

+

, 5 — обменный NH

4

+

, 6 — NH

4

в растворе, 7 — другие катионы

288

различные обменные катионы. Внутренние области межпакетных про-

межутков заняты фиксированными ионами NH

4

+

и К

+

. Близ сколов

кристаллов формируются промежуточные, или переходные, зоны; это

области частичного расширения решетки.

Наибольшей способностью к фиксации катионов NH4+ и К

+

обла-

дает вермикулит; поведение иллитов зависит от степени их выветри-

вания и насыщения решетки калием. Монтмориллонит во влажном со-

стоянии не связывает необменно ион NH4+, а каолиниты относятся к

группе нефиксирующих катионы минералов.

Для определения способности минералов фиксировать NH4+ ис-

пользуют разные методы. В простейшем методе навеску минерала или

почвы обрабатывают точно известным количеством разбавленного рас-

твора NH4CI; после установления стационарного состояния навеску

промывают раствором КС1 и определяют количество непрореагировав-

шего иона NH*+. По разности количеств внесенного NH4+ и найденно-

го после отмывания находят количество фиксированного иона аммо-

ния. Таким образом, фиксированным NH4+ считают те ионы NH4+, ко-

торые поглощены почвой из солевых растворов и не могут быть затем

вытеснены длительным промыванием раствором КС1.

Содержание фиксированного аммония в почвах меняется в широ-

ких пределах. Потенциальная способность почв и минералов фиксиро-

вать NH

4

+ составляет несколько мг-экв/100 г, достигая в некоторых.

случаяхЮ—12 мг-экв/100 г.

Наряду с ионом NH4+ часть азота, как указано выше, может на-

ходиться и в форме аммиака NH3. Аммиак образуется при разложении

мочевины, некоторых других органических соединений или вносится в

почву в виде водного или безводного NH

3

в качестве удобрений.

Аммиак сорбируется твердыми фазами почв за счет межмолеку-

лярных сил; легко происходит хемосорбция NH3.

Аммиак может удерживаться водородными связями на поверхно-

сти глинистых минералов. Эта связь возникает между атомом водоро-

да NH

3

и кислородом окислов или групп ОН:

Н

I

R—Si—О ... H

3

N или R—A1—О ... H

3

N.

При хемосорбции аммиака молекула NH

3

приобретает дополнительный,

протон за счет кислых функциональных групп гумусовых веществ

—

ГК—СОСГН+ + NH,-»- ГК—COCTNH^,

или за счет гидроксильных групп силикатов и алюмосиликатов, распо-

ложенных на сколах кристаллов: ASi—OH + NH

3

->--jSi—О—NH

4

.

Образующийся при этом ион аммония удерживается электростатиче-

скими силами вблизи отрицательно заряженных адсорбционных мест.

Аммонификацию можно рассматривать как первую стадию мине-

рализации азотсодержащих органических соединений. Следующая ста-

дия—нитрификация. При нитрификации аммиак окисляется до нитри-

тов и нитратов. Этот процесс протекает в два этапа; первый, осущест-

вляемый бактериями Nitrosomonas, заключается в окислении NH

3

до

HN0

2

через гидроксиламин NH

2

OH и гипонитриты (соли азотновати-

стой кислоты НО—N = N—ОН) как промежуточные продукты:

NH

3

-^NH

2

OH->HO—N = N—ОН-^НО—N = О.

Ю1/

2

Д-

с

- ОРЛОВ

289

Второй этап инициируется бактериями Nitrobacter; при этом трех-

валентный азот окисляется до пятивалентного:

ОН

I /°

НО—N=0-vHO—N^^U-HO—NZ .

| ^O

OH

Скорость второго этапа значительно выше, чем скорость первого. По-

этому нитриты в почвах редки, за исключением щелочных почв.

Нитрификация протекает в почве при окислительных условиях, ко-

гда окислительные потенциалы близки к 0,4—0,5 В. Если аэрация поч-

вы затруднена, а окислительно-восстановительные потенциалы падают

ниже 0,35 В, то нитрификация сначала тормозится, а при развитии

восстановительных условий прекращается и начинают господствовать

процессы денитрификации, которые ведут к газообразным потерям 'азо-

та. До 15% вносимых азотных удобрений подвергается денитрифи-

кации.

Денитрификации осуществляется или биологическим путем, с по-

мощью бактерий денитрификаторов (Pseudomonas, Micrococcus и др.),

или химическим путем. Полная цепочка превращений при денитрифи-

кации включает кислородные соединения азота всех степеней окис-

ления:

J3-> НО—N=0 ^ НО—N=N—ОН

HON( / \

X) N=N-0-+N=N,

или

NOi"

-> N07

->•

NO

-> N

2

0 -> N

2

.

Биологическая денитрификация развивается наиболее интенсивно

в плохо дренированных почвах (включая очаговый анаэробиозис), при

реакции почвенного раствора близкой к нейтральной, достаточной

обеспеченности почвы органическим веществом и температурах поряд-

ка 25°С.

Если денитрификация развивается ниже глубины распространения

корневых систем в почвах с промывным водным режимом, то она мс

жет рассматриваться как благоприятное явление. В этом случае дени-

трификация предотвращает загрязнение грунтовых вод нитратами.

Концентрация нитратов в грунтовых и речных водах растет при увели-

чении доз азотных удобрений. Если дозы азотных удобрений состав-

ляют 50 кг/га, то в водах часто содержится до 10—15 мг/л нитратов:

Однако;.денитрификация в корнеобитаемом слое снижает обеспе-

ченность растений азотом. Газообразные потери азота происходят не

только в форме N

2

, но и в виде закиси азота N2O. Ежедневная эмис-

сия N2O из почвы в атмосферу составляет от следовых количеств до

2—5 мг N-м

-2

. Эмиссия увеличивается во влажные, дождливые перио-

ды при теплой погоде. Общие потери азота за счет денитрификации

только пахотными почвами СССР оцениваются ежегодно в

1,5 млн. т N.

Чтобы снизить газообразные потери азота, используют ингибито-

ры процесса нитрификации, т. е. вещества, подавляющие этот процесс.

В качестве ингибиторов применяют такие соединения, как 2-хлор-6-

трихлорметилпиридин (торговое название «N-serve») и 2-амино-4-хлор-

6-метилпиридин (торговая марка «AM»).

290'