Новосельцев В.И. Системный анализ: современные концепции

Подождите немного. Документ загружается.

31

объема финансирования. Тем самым не только точно формируется

предмет исследования, но и определяется основной объект системного

анализа – системы, процессы функционирования которых привели к

возникновению проблем, требующих своего разрешения. Содержание

понятия системы подробно раскрывается в следующих главах. Здесь

же акцентируем внимание на том, что, в конечном счете, в рамках сис-

темного анализа исследуется не модель системы, а сама реальная сис-

тема. Этим положением не исключается, а наоборот, подчеркивается

необходимость создания и изучения моделей систем, но одновременно

ограничивается абстрактность в проведении системных исследований.

Моделирование как антитеза эмпиризму представляет собой основной

метод системного анализа. Вместе с тем в рамках этой дисциплины

любая модель (математическая, физическая, описательная или какая-

либо другая) должна строиться не ради модели, а использоваться как

рабочий инструмент познания объекта изучения и разрешения кон-

кретной системной проблемы.

Другая сторона конструктивного прагматизма системных исследова-

ний состоит в том, что каждое из них имеет неповторимый, уникаль-

ный характер и проводится не само по себе, а в тесной взаимосвязи с

фундаментальными поисковыми и конструкторскими исследованиями,

то есть вписывается в общую технологию производства научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Разрешение системной проблемы начинается, как правило, с фундаменталь-

ных поисковых исследований. Они ограничиваются получением глубоких, но

фрагментарных знаний об отдельных аспектах и некоторых свойствах изучае-

мого объекта. Результаты фундаментальных исследований хотя и предопреде-

ляют во многом конструктивность разрешения системных проблем, но в силу

одноаспектности не могут служить надежным основанием для принятия ответ-

ственных решений. Поэтому за ними следуют комплексные научно-

исследовательские работы. Они основываются на результатах фундаменталь-

ных исследований, а в методологическом плане опираются на технологии, ме-

тоды и приемы системного анализа. В ходе проведения таких работ вскрывает-

ся целостная картина изучаемого явления. Ранжируются возможные способы

решения частных проблем. Взвешиваются все «за» и «против», оцениваются

ожидаемые приобретения и возможные потери.

За комплексными научно-исследовательскими работами (в случае их успеш-

ного завершения и при необходимости) следуют проектные и опытно-

конструкторские разработки, неотъемлемой составной частью которых являют-

ся системные сопровожденческие работы. Их цель – текущая координация фак-

тических результатов проектирования и частных разработок, в том числе – по-

лучение оценок типа «эффективность – стоимость», «потери – приобретения»,

32

дающих основание принимать решения о целесообразности (нецелесообразно-

сти) финансирования тех или иных проектов и их внедрения в жизнь.

Стремление к конструктивному прагматизму определяет главное от-

личие системного анализа от общей теории систем [Берталанфи, 1969;

Садовский, 1974; Месарович, Такахара, 1978], объектами изучения ко-

торой являются не конкретные системы, а модели, принципы и законы,

применимые к обобщенным системам независимо от их частного вида

и поставленных задач исследования. Отличие настолько существенное,

что специалисты этих родственных научных направлений зачастую пе-

рестают понимать друг друга. В настоящее время достижения общей

теории систем не оказывают заметного влияния на практику системно-

го анализа. Взаимосвязь прослеживается в основном на уровне обсуж-

дения общих проблем и заимствования концептуальных положений.

Конструктивный прагматизм системных исследований проявляется

также и в том, что выявляемые закономерности и формулируемые

обобщения носят характер не всеобщих, но локальных тенденций – на-

правлений, по которым может развиваться изучаемое явление при оп-

ределенных условиях. В реальности ни одна из системных тенденций

не выступает изолированно, в абсолютно чистом виде. В зависимости

от конкретных обстоятельств она (тенденция) может усиливаться или

ослабляться (либо даже совсем исчезать) в результате действия других

тенденций. Поэтому, говоря о какой-либо системной закономерности,

необходимо понимать ее относительный, неабсолютный характер и

учитывать это обстоятельство при принятии решения. Иначе возника-

ют промахи, связанные с абсолютизацией относительных истин, и за-

блуждения доктринного или концептуального характера.

В качестве примера доктринного заблуждения можно привести все еще бы-

тующую точку зрения о преимуществе плановой жестко централизованной

экономики перед стихийно развивающейся (самоорганизующейся) рыночной

экономикой. Действительно, можно строго доказать, что плановое централизо-

ванное управление экономикой лучше, чем стихийное децентрализованное. Но

только в идеальных условиях: абсолютной слаженности в работе всех хозяйст-

венных механизмов, неограниченности материальных и финансовых ресурсов,

отсутствии управленческого бюрократизма, унификации желаний потребите-

лей, строгого соблюдения стандартов качества выпускаемой продукции и т.д.

Как известно, попытки воплотить эту концепцию в жизнь закончились неуда-

чей. Сегодня общепризнанно, что успешное развитие реальной экономической

системы возможно только при гибком сочетании механизмов планово-

централизованного и самоорганизующегося рыночного хозяйствования. Одна-

ко для того, чтобы понять эту системную закономерность, потребовался экспе-

римент продолжительностью почти в семь десятилетий.

33

Конструктивный прагматизм предполагает специфический стиль

системного мышления, основанный не столько на примерах и умозре-

ниях, сколько на обобщениях и категориях. Различного рода примеры

из жизни хотя и широко используются в теории и практике анализа, но

служат лишь демонстрационным полем, поясняющим выводы и за-

ключения. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть какое-либо

системное положение, недостаточно обнаружить наблюдаемый факт и

положить его в основу аргументации «за» или «против». Сам умозри-

тельный факт, без глубокого понимания причин, его породивших, мо-

жет отражать не более чем образ мышления наблюдателя, его стерео-

типы или начальные установки. В таком случае споры относительно

истинности того или иного утверждения теряют конструктивизм. В

них отсутствует предмет спора – начальная концепция или категория,

обуславливающие справедливость данного утверждения. Если некое

системное утверждение кажется сомнительным – это вовсе не означает,

что оно неверное. Скорее всего, присутствует расхождение в базовых

точках зрения на предмет изучения. В теории системного анализа такое

положение не есть нонсенс – наоборот, несовпадение точек зрения счи-

тается источником развития теории и способом получения новых зна-

ний. Любые попытки нивелировать противоречивость взглядов, уни-

фицировать точки зрения и стандартизировать образ мышления ведут к

деградации науки. Поэтому в тезаурусе системного анализа нет прила-

гательного «антинаучный», но широко используется понятие «проти-

воречие» в его изначальном диалектическом смысле.

Еще одна важная особенность системного анализа, обусловленная

стремлением к конструктивному прагматизму, связана с пониманием

его аксиоматики – исходных положений, принимаемых в данной науке

без доказательств, и лежащих в основе вывода других положений.

Специальные научные дисциплины традиционно строятся таким обра-

зом, что отвергают или переделывают знания, не укладывающиеся в их

аксиоматику. Но знания не перестают быть знаниями на том основа-

нии, что они не признаны какой-либо наукой. В истории найдется не-

мало примеров, когда в недрах научной дисциплины происходит смена

базовой аксиоматики, после чего, то, что ранее отвергалось по опреде-

лению, становилось непреложной истиной, а то, что принималось за

истину в последней инстанции, признавалось ошибочным. В систем-

ном анализе, как междисциплинарном научном направлении, инвари-

антном к аксиоматике специальных наук, не существует знаний перво-

го и второго сорта. Все знания, откуда бы они ни исходили, представ-

34

ляют собой одинаковую ценность и различаются лишь уровнем конст-

руктивизма и прагматизма, то есть тем, в какой мере их воплощение

способствует разрешению конкретных проблем, улучшению жизни

людей, прогрессу общества и каждого индивида. Точно так же, как и

любая специальная научная дисциплина, системный анализ строится

по аксиоматическому принципу. Но комплекс аксиом, лежащий в его

основе, обладает рядом особенностей. Во-первых, он открыт, то есть

допускает постоянное изменение своего количественного и качествен-

ного состава за счет непрерывного информационного обмена знаниями

со специальными науками и с практикой. С прекращением такого об-

мена системный анализ теряет присущий ему конструктивный прагма-

тизм и превращается в собрание догм. Иными словами, аксиомы сис-

темного анализа не являются непререкаемыми истинами. Они рассмат-

риваются как предположения, которые можно принять или отвергнуть

в зависимости от особенностей изучаемой системы, специфики постав-

ленных задач исследования, а также результатов проверки теоретиче-

ских положений на практике. Во-вторых, системная аксиоматика носит

преимущественно мягкий регулируемый характер. Системные утвер-

ждения не категоричны в своей основе, что отражается в их синтакси-

ческих конструкциях: вместо жестких формулировок типа «да-нет»

используются мягкие категории, такие как «вероятно», «может быть»,

«почти всегда», «иногда» и другие. При этом степень семантической

мягкости аксиом регулируема, то есть в зависимости от наблюдаемых

фактов или результатов опытов исходные утверждения могут приобре-

тать весь спектр градаций от строго категоричных до полностью неоп-

ределенных. Какие реалии – такие и аксиомы.

Итак, современное понимание роли системного анализа и его места в

структуре научных знаний существенно отличается от того периода,

когда были впервые сформулированы его исходные положения. Если

отвлечься от частностей, то произошло постепенное преобразование

системного анализа из метода, рекомендующего руководителю выбор

линии поведения в сложной ситуации, в комплексную научную дисци-

плину, направленную на раскрытие сущности явлений, которые обу-

словили возникновение данной проблемы, всесторонний анализ воз-

можных вариантов ее разрешения и позволяющую на этой основе вы-

рабатывать предложения по тому, чего следует избегать, чтобы не со-

вершать ошибок. Опираясь на компьютерную технику, системный

анализ все отчетливее приобретает черты информационной техноло-

35

гии, потребной обществу для разрешения возникающих социальных,

экономических, технических и других проблем.

Другое принципиальное изменение, произошедшее за последние де-

сятилетия в исходных положениях системного анализа, заключается в

том, что в своей концептуальной основе он начинает все больше выхо-

дить из узких канонов операционного подхода и приобретать черты

диалектичности – поиска путей разрешения системных проблем через

преодоление и разрешение противоречий. В рамках этой дисциплины

уходит в прошлое традиционное представление о поиске оптимально-

сти как о решении некой задачи математического программирования.

На смену господствовавшему до последнего времени принципу экс-

тремальности приходит компромиссный принцип разрешения систем-

ных проблем, когда оптимальность рассматривается в ее широком диа-

лектическом смысле – как никогда не прекращающийся процесс поис-

ка компромисса между потребностями, возникающими в результате

развития индивида и общества, и возможностями их удовлетворения на

базе формирования новых гуманитарных, промышленных, экономико-

финансовых и других технологий.

Перефразируя Лейбница, можно утверждать, что реальные процессы

и явления подчинены не экстремальному, а компромиссному принципу

лишь потому, что мы с Вами живем не в лучшем из миров. Ньютон,

Лейбниц и их последователи воспринимали мир через призму гармо-

нии, устойчивости и непрерывности, полагая, что Бог не мог поступить

иначе, создавая наш мир. Соответственно этому ими был создан мате-

матический инструментарий, изящный, прочный и добротный, но при-

годный для познания не реалий, а скорее иллюзий. Реальный мир ока-

зался весьма далек от гармонии. Его гармония локализована опреде-

ленными областями, где собственно и возможно применение классиче-

ской математики. В фундаменте нашего мира лежат конфликты и кри-

зисы физической, биологической, социальной и другой природы, раз-

рушающие гармонию и устойчивость, но в то же время способствую-

щие самоорганизации систем и движущие эволюционный процесс. Для

того чтобы познавать такой мир, одной математики недостаточно –

нужен комплексный инструментарий, построенный на аксиоматике,

отражающей реальное бытие, каким оно является, со всеми его состав-

ляющими: созиданием и разрушением, добром и злом, содействием и

противодействием, гармонией и конфликтностью, устойчивостью и

кризисами, разрывностью и непрерывностью.

36

Глава 2. Признаки системы

Слово «система» – древнегреческого происхождения. Оно образо-

вано от глагола synistemi – ставить вместе, приводить в порядок, осно-

вывать, соединять [Дворецкий, 1958]. В античной философии им под-

черкивалось, что мир не есть хаос, а обладает внутренним порядком,

собственной организацией и целостностью.

В современной науке существует достаточно много различающихся

между собой определений и трактовок понятия система, которые об-

стоятельно проанализированы в работах В.И. Садовского и А.И. Уемо-

ва [Садовский, 1974; Уемов, 1978]. Вот некоторые из них.

Система – изложение науки в строгой последовательности; соеди-

нение нескольких предметов, действующих по одним и тем же законам

(Словарь иностранных слов Михельсона, 1877).

Система – совокупность взаимодействующих разных функциональ-

ных единиц (биологических, человеческих, машинных, информацион-

ных, естественных), связанная со средой и служащая достижению не-

которой общей цели путем действия над материалами, энергией, био-

логическими явлениями и управления ими (В.И. Вернадский, 1926).

Система – множество объектов вместе с отношениями между ними и

между их атрибутами (А. Холл, Р. Фейджин, 1975).

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и свя-

зях друг с другом, образующих определенную целостность, единство

(Советский энциклопедический словарь, 1979).

Приведенные определения являются типичными и отражают в том

или ином виде аристотелевское утверждение, что целое есть нечто

большее, чем сумма частей, и каждое из них обладает очевидной огра-

ниченностью и неполнотой. В теории системного анализа утверждает-

ся, что такое предельно широкое и емкое понятие, как система,

невозможно выразить через другие более частные понятия и

установить его исчерпывающее содержание в виде одной логической

синтагмы. Вероятно, и стремиться к этому нет особой необходимости.

С практической точки зрения его следует признать открытым,

непрерывно развивающимся понятийным объектом, не определяемым

исчерпывающим образом в рамках каких бы то ни было логических

или формальных построений. Нильс Бор по такому случаю писал:

«Существуют первообразные понятия. Априори они не определены, но

всякий раз нам необходимо удостовериться в том, что наши описания

согласуются с их существованием» [Пригожин, 1985]. При проведении

системных аналитических исследований исходят из того, что

37

литических исследований исходят из того, что содержание таких пер-

вообразных понятий может быть раскрыто только через выработанные

практикой неформальные признаки, характеристики и классификации.

Причем их не следует воспринимать как догму – в зависимости от це-

лей и задач исследования они могут пополняться, уточняться и моди-

фицироваться. В настоящее время общепринято, что неформальными,

содержательными признаками системы являются: расчленимость, це-

лостность, связанность и неаддитивность.

2.1. РАСЧЛЕНИМОСТЬ

Изучаемый объект расчленим, если существует возможность выде-

лить в нем фиксированное число составных частей первого уровня, а в

них – части второго уровня и так далее вплоть до последнего уровня,

состоящего из неделимых далее частей. Составные части представлен-

ного таким образом объекта, кроме частей последнего уровня, называ-

ются подсистемами. Части последнего или низшего уровня принято

именовать элементами (от лат. elementum – первоначальное вещество).

Элементы и подсистемы обозначаются обобщающим термином «ком-

поненты» (от лат. componens – составляющий).

Понятие элемента играет в системном анализе ключевую роль, по-

добную роли математической точки в геометрии или бесконечно малой

величины в дифференциальном исчислении. Этим сходство понятий и

ограничивается. Элементом системы считается такой ее компонент, ко-

торый в рамках данного исследования не разделяется на составные

части, но задается своими внешними характеристиками без описания

того, как и за счет чего они получаются. Таким образом, элемент сис-

темы в отличие от математической точки или бесконечно малой вели-

чины не есть абстракция. Это вполне реальный объект, который мож-

но, если на то существует необходимость и возможность, вскрыть и

представить в виде сколь угодно сложной системы. Все объекты мате-

риального мира бесконечно структурируемы – в нем не существует не-

делимых объектов и невозможно найти первооснову строения.

Во все времена ученые и философы пытались отыскать первоэлемент –

«кирпич мироздания». Долгое время считалось, что таким элементом является

атом вещества (от греч. atomos – неделимый). Только в начале двадцатого сто-

летия выяснилось, что атом делим и представляет собой сложную систему, со-

стоящую из положительно заряженной частицы – ядра – и движущихся вокруг

него отрицательно заряженных частиц – электронов. Ученые-позитивисты пы-

тались трактовать эти частицы как наконец-то найденные действительно «по-

следние кирпичи мироздания». Их ждало глубокое разочарование – оказалось,

38

что компоненты атома имеют достаточно сложную структуру и обладают спо-

собностью делиться. Сегодня известно более двухсот элементарных частиц, и

физики продолжают открывать новые. Но, пожалуй, самое удивительное дос-

тижение современной физики – это открытие новой формы (или точнее – уров-

ня) существования материи – физического вакуума, того самого «ничто», «пус-

тоты небытия между атомами бытия», чьи свойства волновали философов и ес-

тествоиспытателей еще со времен античности. Физический вакуум оказался

«пустотой» лишь до некоторого энергетического, пространственно–временного

и временного порога. Но как только этот порог пройден, вакуум видится раз-

бушевавшимся океаном процессов порождения и исчезновения всевозможных

элементарных частиц от самых легких – фотонов и электронов – до самых тя-

желых ядерных частиц – нуклонов и гипперонов. Оказалось, что физический

вакуум обладает сложнейшим строением, до сегодняшнего дня скрытым от нас

и наших приборов. Представление о нем можно получить пока только по кос-

венным признакам или с помощью теоретических моделей.

Уже первый шаг членения системы может привести к ситуации, ко-

гда каждая из частей будет элементом. Например, когда дальнейшее

расчленение не требуется для решения конкретной научной или позна-

вательной задачи либо когда этого еще не умеют делать. В этом случае

говорят, что такая система обладает элементарной организацией. При-

мерами таких систем могут служить: простые числа в арифметике; ге-

лиоцентрическая система Коперника в ее первоначальном варианте;

механистическая «планетарная» модель атома вещества.

Однако вера в простоту устройства нашего мира ушла ныне в невоз-

вратное прошлое. Все объекты окружающей нас действительности де-

монстрируют многоуровневый принцип своей организации. С понима-

нием этого стала очевидной иллюзорность попыток объяснить миро-

устройство с помощью простых и изящных моделей типа гамильтоно-

вых уравнений классической механики, волновых уравнений кванто-

вой механики или уравнений электромагнитной динамики.

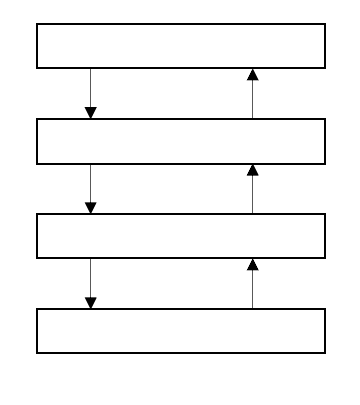

Понятие «уровень» употребляется в

системном анализе в четырех значениях

(рис. 2.1). Во-первых, уровень трактуется

в организационном плане. Так, рассмат-

ривая какое-либо производственное пред-

приятие, выделяют следующие организа-

ционные уровни: предприятие в целом,

службы, отделы, цеха, бригады, отдель-

ные специалисты. Анализируя какое-либо

техническое устройство, мы приходим к

выводу, что оно состоит из комплексов,

Рис. 2.1. К понятию «уровень».

УРОВНИ – ЭШЕЛОНЫ

УРОВНИ – СТРАТЫ

УРОВНИ – СЛОИ

УРОВНИ – ОЦЕНКИ

39

комплексы – из блоков, блоки – из модулей, модули – из плат, платы –

из деталей и т.д. Такого типа уровни называются эшелонами.

Во-вторых, уровнем фиксируется определенная общность законов

функционирования, единство пространственно-временной топологии и

субстанционального построения определенных компонентов изучае-

мой системы. С этой позиции то же самое производственное предпри-

ятие может рассматриваться на социальном, экономическом, информа-

ционно-управленческом, технологическом и иных уровнях. Другой

пример. Для обычного персонального компьютера характерно как ми-

нимум два уровня представления и анализа: технический и программ-

ный. На техническом уровне компьютер представляет собой систему,

образованную электронными платами, блоками, микросхемами, кон-

денсаторами, резисторами, соединительными шинами и другими уст-

ройствами, обеспечивающими преобразование электрических сигна-

лов. На программном уровне тот же компьютер выглядит иначе, а

именно как совокупность программ, подпрограмм, программных мо-

дулей и блоков, выполняющих логические операции над двоичными

символами, несущими определенную информацию. Уровни такого ти-

па принято называть стратами (от лат. stratum – настил).

В-третьих, понятием уровня выражается точка зрения исследователя

(по выражению У. Эшби – наблюдателя) на различные аспекты изу-

чаемой системы. В этом случае говорят о слоях. Уровни-слои не обяза-

тельно свойственны реальным объектам, они скорее отражают отно-

шение исследователя к данному объекту, фиксируя способы познания

его характеристик, глубину проникновения в сущность изучаемого

объекта. В качества типового примера можно назвать детерминистиче-

ский и вероятностный слои представления одного и того же явления.

Зачастую слоями называют структурные компоненты системы, выде-

ленные по временному признаку или по типу решаемых задач. Такими

слоями могут быть: прогнозирование, текущее планирование, опера-

тивное управление и регулирование [Алиев, Либерзон, 1987]. В част-

ном случае эшелоны, страты и слои могут совпадать.

Кроме того, понятием уровня часто выражается оценочная характе-

ристика анализируемого объекта или явления. Например, «уровень об-

разования», «уровень духовного развития», «жизненный уровень». Та-

кого рода уровни принято называть уровнями-оценками.

Принятая в системном анализе концепция многоуровневого пред-

ставления изучаемых объектов предопределяет комплексный многоас-

пектный характер постановки и решения проблем. При этом принци-

40

пиальным является положение о взаимосвязанности различных уров-

ней. Еще Гегель отмечал, что «мы должны рассматривать природу как

систему ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и

является ближайшей истиной той, из которой она проистекала» [Ге-

гель, 1934]. Выделение уровней в изучаемой системе с учетом взаимо-

связей между ними называется стратификацией.

В системном анализе не ставится задача определения фундаменталь-

ных уровней организации живой и неживой природы. Выделение эше-

лонов, страт и слоев в изучаемом объекте производится исходя из це-

лей и задач исследования, и не формализуется, а осуществляется на ос-

нове опыта и знаний исполнителей. При этом, производя стратифика-

цию изучаемого объекта, можно руководствоваться следующим спор-

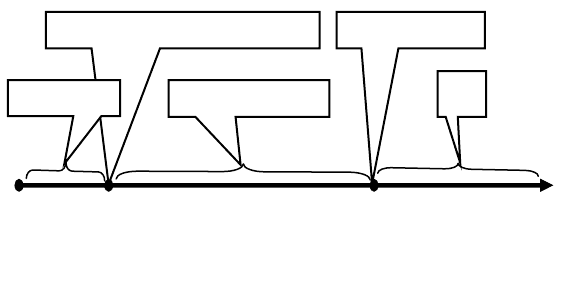

ным, но полезным правилом (рис. 2.2).

Пусть N

у

– количество уровней-страт (слоев), которые удалось выде-

лить в изучаемой системе исходя из тех или иных соображений. Тогда,

если окажется, что N

у

= 7, то проведенная стратификация объекта ис-

следования устойчива. Исследовательская модель соответствует обще-

принятым нормам, и можно надеяться на получение достаточно обос-

нованных рекомендаций, воплощение которых в практику, скорее все-

го, не приведет к негативным последствиям. При 3 ≤ N

у

< 7 проблемная

ситуация стратифицирована недостаточно полно, вероятнее всего в

изучаемом объекте пропущены какие-то важные уровни его организа-

ции, что впоследствии

обязательно повлияет на

обоснованность выдавае-

мых рекомендаций. Мо-

жет оказаться, что некото-

рые теоретические выво-

ды как бы повиснут в воз-

духе, опираясь на весьма

сомнительную и недоста-

точно исчерпывающую аксиоматику. Скорее всего, возникнут трудно-

сти при защите и внедрении научных результатов. Если N

у

< 3, то про-

блема практически не стратифицирована или стратифицирована мини-

мально возможным образом. Не выявлено место изучаемой системы в

надсистеме, или не вскрыто ее внутреннее устройство. Исследования

нельзя в полной мере признать системными. Когда N

у

> 7, возможны

два варианта: либо один и тот же уровень выделен несколько раз, но

под разными названиями, либо сделан существенный шаг в познании

1 3 7

N

у

Рис. 2.2. Оценка качества стратификации изучаемо-

го объекта по числу выделяемых страт (слоев).

У

Д

ОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

ХОРОШО

ОТЛИЧНО

?

ПЛОХО