Мосин К.Ю. Инженерная геология. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

121

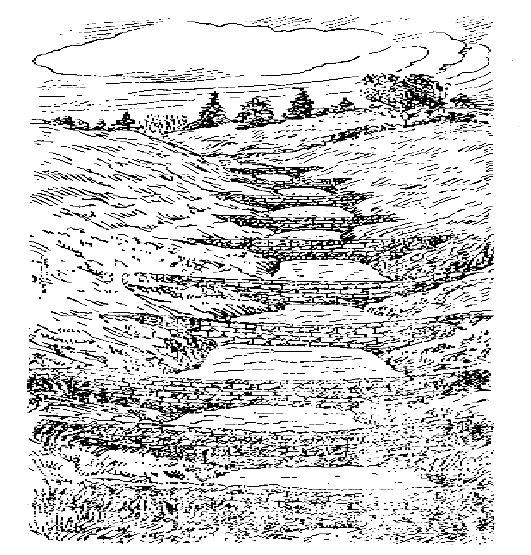

- на четвертой стадии рост оврага затухает, на склонах

наблюдается делювиальный снос и осыпание, нередки оползни, дно

оврага расширяется. По склонам и дну оврага производят посев

многолетних трав и кустарников.

Размыв (эрозия) берегов и дна рек. С проявлениями донной

эрозии чаще всего приходится сталкиваться при строительстве мостов.

Стеснение живого течения потока опорами приводит к увеличению его

скорости и углублению дна; в результате донные опоры могут быть

подмыты. Основная мера защиты – такое заглубление опор, которое

полностью исключает их подмыв. Следует отметить, что углубление

русла, как правило, приводит к развитию на берегах оползневых

явлений. Боковая эрозия, пожалуй, имеет еще большее значение. Для

рек северного полушария, на их меридиональных участках, существует

правило Бэра: наиболее интенсивно подмываются правые берега рек.

В результате боковой эрозии под угрозой оказываются различные

сооружения. При строительстве следует избегать угрожающих

участков берегов или отодвигать сооружения на безопасное расстояние

от береговой бровки.

Для существующих сооружений, если невозможен их перенос,

устраивают различные берегозащитные мероприятия:

122

Рис. 7.6. Борьба с ростом оврага.

- для ограничения скорости течения у защищаемого берега

строят струенаправляющие дамбы или буны;

- для непосредственной защиты берега от подмыва высаживают

растения и используют различные покрытия – мощение и каменная

наброска.

Однако, при блуждании реки по своей долине, иногда никакие

мероприятия не приводят к желаемому результату. В таких случаях

приходится смириться с потерей сооружения и в дальнейшем избегать

строительства на таких участках.

Борьба с селевыми потоками. В этой борьбе существуют два

направления:

- строительство инженерных сооружений – плотин,

селеуловителей, перегораживающих стенок;

- агролесомелиоративные мероприятия – охрана леса,

лесонасаждения, террасирование склонов и др.

123

Например, при защите г. Алма-Ата в Казахстане, была

сооружена колоссальная плотина высотой около 100м, которая

успешно задержала уже несколько сильнейших селей. Интересно, что

эта плотина была создана с помощью единственного уникального по

мощности взрыва «на выброс».

Глава 3. Геологическая деятельность ледников,

морей и озер

§ 1. Ледники, моря и озера. Защита берегов

На определенной высоте от земной поверхности находится так

называемая снеговая граница или снеговая линия – граница таяния

снега и льда. В экваториальных областях она находится на высоте ≈

4900м над уровнем моря, в полярных областях – на уровне моря. Выше

снеговой линии снег никогда не тает. Накапливаясь годами, он

уплотняется, под давлением собственной массы, постепенно

спрессовываясь в лед. Образуется ледник. Лед является одновременно

твердым и пластичным телом, поэтому горные ледники движутся вниз

по долинам как речные потоки, только в десятки тысяч раз медленнее.

В покровных или материковых ледниках, когда они достигают

определенной толщины, лед давит на нижележащие слои, выжимая их

в стороны. Достигнув моря, масса льда откалывается от ледникового

тела, образуя айсберги. Ледники высокогорных долин пропахивают

берега и дно ложа, увлекая с собой обломки горных пород. Такие

массы обломочного материала называются моренами. При таянии

ледника, когда он продвигается ниже снеговой линии, талые воды

размывают морены и переотлагают материал ниже по склону.

В истории Земли было несколько периодов резкого изменения

климата. С ними были связаны сильнейшие древние оледенения,

которых было 4 или 5 (точное количество и границы пока полностью

не установлены).

Атмосферные осадки, ветер, материковые льды и реки несут в

море большое количество материала. Только реки – около 10км

3

в год.

Само море систематически разрушает свои берега. Весь материал –

перенесенный, растворенный, оторванный – море переносит, сортирует

и откладывает заново. На глубине волнение морской воды почти не

сказывается (глубже 200м – совсем). У берегов, напротив, давление

морского прибоя очень велико (до 30-35МПа). Волна ударяется о берег

и взлетает вверх. Постепенно в береговом обрыве образуется

углубление в виде горизонтального желоба. Когда желоб достаточно

124

углубляется, нависающие над ним скалы обрушиваются. Волны

подхватывают обломки, и некоторое время бьют о берег еще и ими.

Разрушающее действие морских волн называется абразией,

причем волны образуются не только под действием ветра, но и в

результате приливов. Средняя скорость размывания берега составляет

от долей миллиметра до 35мм/год (п-ов Медок, Франция).

Разрушение берегов морей вызывается не только

непосредственным ударом волны с одновременным взвешиванием

массива в воде, но и возникающими при этом сжатием воздуха в

трещинах породы и вакуумными явлениями. Сила удара волны в этих

условиях достигает очень большой величины. Отмечен случай (залив

Вика, Шотландия), когда во время сильного шторма был передвинут на

расстояние свыше 10м массив весом 1370 тонн. Морские течения,

связанные с ветровым режимом и приливно-отливными явлениями,

увлекают за собой мелкие продукты разрушения берегов (песок,

гравий).

Геологическая деятельность озер подобна работе моря, но

значительно меньше по масштабам. Озерная абразия вызывается

исключительно ветровыми волнами (приливы и отливы в озерах

отсутствуют). В отличие от морей, в озерах, особенно проточных,

значительную роль играют донные течения и турбулентное

перемешивание воды.

С древних времен проводили мероприятия по защите берегов

морей и озер: берега защищали от абразивной деятельности моря

массивными подпорными стенками, однако, со временем, разрушались

и они. Сейчас в борьбе с волноприбойными явлениями все чаще

отказываются от вертикальных защитных сооружений в пользу

откосных, к которым относятся искусственные пляжевые полосы и

буны различного вида. Характерным примером использования бун

служит береговая полоса вдоль железной дороги Сочи – Туапсе в

Краснодарском крае. Морские течения переносят массу песка и гравия,

создавая отмели. Когда отмели мешают судоходству, приходится

использовать землечерпание, например, для углубления подходов к

портам.

§ 2. Неблагоприятные процессы и явления, возникающие на

искусственных водохранилищах и меры борьбы с ними

Устройство плотины любых размеров на реке приводит к тому,

что на участке созданного водохранилища река прекращает свое

существование, превращаясь в проточное озеро. Речной режим

сменяется озерным, а на больших водохранилищах приближается к

125

морскому. Речная эрозия и разработка долины прекращается и

начинается переработка берегов, подобная морской абразии. Однако,

действие абразии на берегах искусственных водохранилищ (в первую

очередь – водохранилищ ГЭС), отличается от морской абразии тем, что

уровень воды в водохранилище подвержен резким годовым

колебаниям. Например, в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС при

полном заполнении отметка уровня воды в верхнем бьефе 539м, а при

сработке – около 500м; таким образом, колебания уровня почти 40м.

Также, для искусственных водохранилищ характерно отложение на

дне, особенно непосредственно перед плотиной, так называемого

твердого стока – частиц горных пород, которые река переносила до

строительства плотины. Теперь, скорость течения резко упала, и

частицы оседают на дно, создавая угрозу заиления.

Периодические смачивания и обсыхания берегов водохранилища

в полосе колебания уровня также приводят к разрушению горных

пород, слагающих берега.

Таким образом, на искусственных водохранилищах можно

выделить следующие явления:

- заиление чаши водохранилища;

- возникновение, приостановка, возобновление оползневых

процессов на берегах водохранилища;

- формирование нового профиля берегов водохранилища

(сопровождающееся обвалами пород, образованием и разрушением

террас и др.);

- подпор грунтовых вод по берегам водохранилища и связанное с

ним подтопление территории.

При строительстве гидротехнических сооружений особое

значение имеет прогноз переработки берегов во времени. Не

рекомендуется новое строительство в береговой полосе, которая, по

прогнозу, будет вовлечена в процесс переработки. Существующие

сооружения защищаются уже описанными методами: сооружением

дамб, подпорных стенок, волноломов, устройством искусственных

пляжей. Главная трудность заключается в том, что пока нет абсолютно

надежных методов прогноза скорости развития процессов переработки

берегов. Поэтому широко используется метод аналогий, основанный на

непосредственных наблюдениях.

Глава 4. Суффозия механическая и химическая.

Плывуны. Методы борьбы с суффозией и плывунами

126

§ 1. Суффозия механическая и химическая

Суффозия (от латинского «подкапываю») – процесс выноса

частиц горных пород движущимися (фильтрующимися через породу)

подземными водами. Различают механическую и химическую

суффозию.

Под механической суффозией понимают разрыхление и вынос

частиц пород, даже не содержащих растворимых в воде минералов,

током фильтрующейся воды.

Под химической суффозией понимают выщелачивание и вынос в

растворенном виде водорастворимых минералов и горных пород.

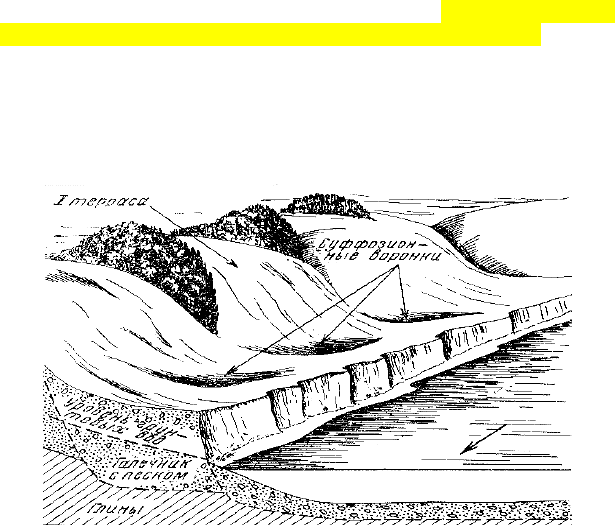

Механическая суффозия в природных условиях происходит

довольно редко и отмечается в бортах оврагов и речных берегах.

При резком сбросе паводковых вод уровень подпертого

водоносного горизонта (УГВ) снижается значительно медленнее,

образуется крутая депрессионная кривая ГВ и создается

гидродинамическое давление, направленное в сторону склона. На

поверхности может образоваться суффозионная воронка вследствие

выноса частиц и оседания вышележащего грунта (см. рис. 7.7).

Необходимо подчеркнуть, что вследствие выноса частиц в

горной породе образуются пустоты, возрастает скорость потока,

начинают выноситься более крупные частицы и т.д. Таким образом,

возникший в массиве горных пород или в теле плотины процесс

механической суффозии, если не принимать меры по его устранению,

будет прогрессировать со временем.

Рис. 7.7. Образование суффозионных воронок.

127

Химическая суффозия наблюдается в тех случаях, когда на пути

фильтрующейся воды есть растворимые в ней вещества. Как правило,

процессы механической и химической суффозии протекают

одновременно.

Особенно ярко процессы суффозии проявляются в основании (а

иногда и в теле) гидротехнического сооружения, при достаточно

высоких уровнях воды в водохранилище. При этом фильтрующаяся

вода разлагает и выносит минеральный заполнитель трещин и

материал, из которого сложены стенки трещин (вмещающую породу) в

основании плотины. Кроме того, при наличии трещин в теле плотины,

фильтрующаяся вода может выносить материал, из которого сложена

плотина (например, цемент из бетонных плотин).

Рассмотрим действие процессов суффозии на примере Саяно-

Шушенской ГЭС. Перед началом строительства была снята зона

поверхностной трещиноватости (зона выветривания). Кроме того, были

выполнены несколько рядов цементации, то есть в основании и

береговых примыканиях плотины были отбурены сотни скважин, в

которые закачивался цементный раствор. Тем не менее, с наполнением

водохранилища, создались очень высокие гидростатическое и

гидродинамическое давления. По существующим тектоническим

трещинам, существующим и вновь образованным трещинам разгрузки

в основании и примыканиях плотины, за пределами областей

цементации и непосредственно перед ними, под весьма высоким

давлением осуществлялась фильтрация воды. Со временем, во многих

цементационных скважинах цемент был вынесен путем механической

и химической суффозии. Относительно растворимые минералы в

трещинах и прожилках в горных породах основания (кальцит, эпидот,

гранат), также разлагались и выносились. Помимо нарушения

цементной завесы и размыва, разработки трещин в породах основания,

происходит и вынос частиц цемента и бетона из трещин в теле

плотины.

В связи с появлением и нарастанием вышеуказанных процессов

суффозии, было принято решение о производстве работ по

уменьшению (и, в идеале, ликвидации) фильтрации по трещинам в

теле плотины и по уменьшению фильтрации по трещинам в ее

основании. Для этих работ был заключен договор с известной по

строительству тоннеля под проливом Ла-Манш фирмой «Солетанш».

Метод заключался в бурении на участках фильтрации групп

скважин, в которые под определенным давлением закачивался

специальный материал, который по стволу скважины проникал в

трещины и на некоторое расстояние по трещинам. Затем этот материал

128

затвердевал, надежно скрепляя стенки трещин. В процессе работ

специалисты СШГЭС изучили метод. В дальнейшем (по настоящее

время), данные работ выполнялись собственными силами. Причем,

материал для инъекционных работ, так называемые полимерные

смолы или многокомпонентные полимеры, сейчас также

изготавливают и поставляют на СШГЭС отечественные предприятия.

Данный метод работ нами запатентован.

Явление плывунности рассмотрено нами в разделе «Подземные

воды». Здесь оно упоминается, поскольку также относится к

инженерно-геологическим процессам.

§ 2. Методы борьбы с суффозией и плывунами

Для борьбы с суффозией применяют меры по прекращению

движения воды через размываемый массив:

- регулирование поверхностного стока или перехват подземных

вод дренажными устройствами для предотвращения поступления и

фильтрации воды;

- устройство защитных покрытий для защиты горных пород от

поверхностного выветривания;

- устройство обратных фильтров (в основании плотины в ее

нижнем бьефе) или поверхностных дренажей для вывода подземных

вод и предотвращения вымывания частиц пород;

- конструктивные особенности сооружений для уменьшения

скорости движения и увеличения пути фильтрации подземных вод;

- искусственное улучшение свойств пород путем силикатизации,

цементации и пр. для снижения фильтрации. Нагнетание

затвердевающих (схватывающихся) материалов в породы (поры,

каналы, трещины).

Для борьбы с плывунами применяются следующие методы:

- искусственное осушение водонасыщенных пород.

Осуществляется с помощью откачек из специально пробуренных

скважин (временная мера на период строительных работ) или с

помощью забивных и опускных фильтров и иглофильтров. Этот метод

применяется для борьбы с ложными плывунами (псевдоплывунами).

Осушение истинных плывунов практически невозможно, так как в них

отсутствует напорная фильтрация;

- крепление плывунов с помощью шпунтовых ограждений,

забивной крепи и т.п. Метод широко применяется, но ограничен по

глубине;

- замораживание плывунов. Пригоден для всех видов плывунов,

однако, тоже носит временный характер;

129

- химическое закрепление плывунного грунта нагнетанием

жидкого стекла, хлористого кальция или силикатных материалов.

Возможно только для фильтрационных плывунов, где коэффициент

фильтрации достаточно высок. У истинных плывунов Кф < 2х10

-3

м/сек

и химическое закрепление для них малоприменимо.

Глава 5. Движение грунтов на склонах и откосах. Меры

предупреждения и борьбы с оползнями

§ 1. Движение грунтов на склонах и откосах

Склоны подразделяются на природные и искусственные. К

искусственным склонам относятся откосы насыпей, дамб, выемок,

борта карьеров.

В определенных условиях горные массы, слагающие склон или

откос, теряют устойчивость и смещаются вниз. Различают три

основных вида смещений: обвалы, осыпи (делювиальные сносы) и

оползни.

Обвалы возникают на крутых склонах (крутизной более 25-30°),

то есть, в большинстве случаев, в горах. Возникновению обвалов

способствуют трещиноватость горных пород, движение снежных и

ледяных масс и другие факторы. Для возникновения обвала нужен

первичный толчок, например: атмосферное явление (буря, сильный

ливень) или землетрясение. Во время сильнейшего землетрясения

1911г. в долине реки Мургаб произошел обвал горной массы объемом

3,6-4,8 млрд. м

3

; в результате образовалось Сарезское озеро, которое

сейчас имеет размеры 75 х 1,5км и глубину 262м.

Осыпи возникают в результате скопления в нижней части

склона продуктов осыпания и делювиального сноса (щебня, дресвы,

песчано-глинистых грунтов). Наклон поверхности осыпи

приблизительно равен углу естественного откоса для этих продуктов в

сухом состоянии. По мере накопления, угол наклона увеличивается. В

дальнейшем, при увлажнении, осыпь быстро перемещается вниз, до

наступления состояния равновесия, при этом угол наклона осыпи

130

выполаживается до угла естественного откоса в водонасыщенном

состоянии.

При выветривании прочных скальных пород на склоне могут

образовываться накопления грубообломочного материала – курумы.

Размеры обломков могут достигать 10м в поперечнике; между ними, на

глубине 1,5-2м появляется щебенисто-глинистый материал. Курум

является частным случаем осыпи.

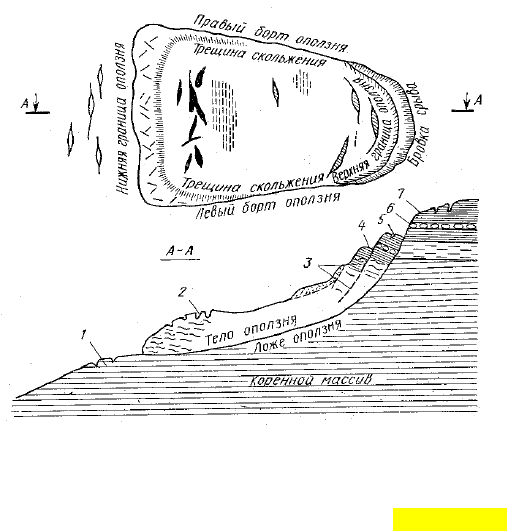

Оползень это движение масс горных пород по склону под

действием силы тяжести. Во многих случаях это движение связано с

деятельностью подземных и поверхностных вод. В зависимости от

инженерно-геологических условий, оползни могут переходить в

обвалы или осыпи. Общее строение оползня и отдельные его элементы

показаны на рис. 7.8.

Рис.7.8. Схема общего строения и отдельных элементов оползня:

1 – деформация основания оползня; 2 – трещины вспучивания; 3 – зеркала

скольжения; 4 – оползневые ступени; 5 – трещина разрыва; 6 – стенка срыва;

7 – бровка срыва

Различают сползающие и толкающие оползни (см. рис. 7.9).

Сползающие (деляпсивные) оползни начинаются в нижней

части склона, например, в результате подмыва или подрезки склона, и

распространяются вверх по склону, вызывая последовательное

соскальзывание новых его частей. Поверхность оползания

располагается не ниже подошвы склона.