Мосин К.Ю. Инженерная геология. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

91

В строительной практике с первыми двумя группами подземных

вод обычно не встречаются, а воды третьей группы встречаются

повсеместно: в любом, даже самом засушливом районе Земли, с

определенной глубины неизбежно присутствие подземных вод. Даже

если там весьма редки осадки, воды образуются за счет конденсации

водяных паров атмосферы при суточных перепадах температуры.

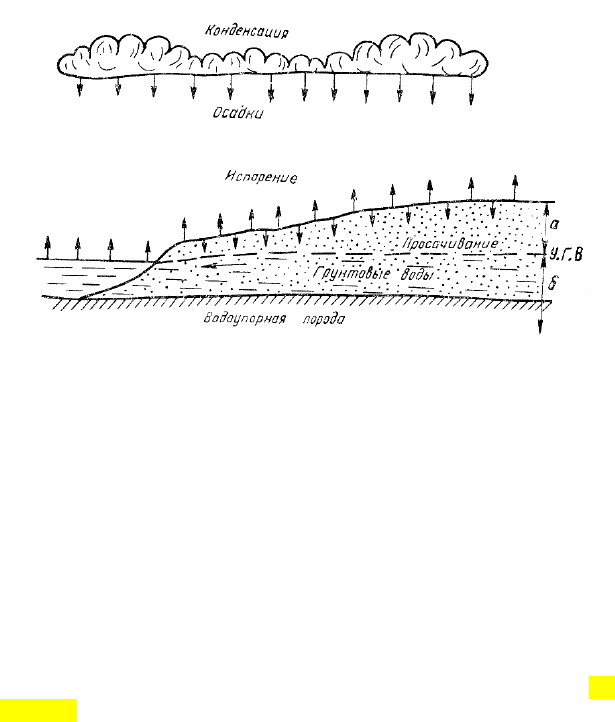

Рис. 6.1. Схема круговорота воды в природе и гидрогеологических

условий верхней части земной коры: а – зона аэрации (инфильтрации,

просачивания); б – зона насыщения; У.Г.В. – уровень грунтовых вод.

Гидрогеология верхнюю часть земной коры делит на две зоны:

зону аэрации и зону насыщения.

Зона аэрации распространяется от поверхности Земли до

уровня грунтовых вод. Здесь происходит вертикальное просачивание,

или инфильтрация, атмосферной влаги или вод водоемов и водотоков

до уровня грунтовых вод (УГВ).

В зоне аэрации только часть пор (пустот) заполнена водой.

Мощность этой зоны определяется глубиной залегания грунтовых вод

и зависит от рельефа и климата. В засушливых степях и пустынях

мощность зоны аэрации достигает 30-40м, а в тундре за полярным

кругом практически равна нулю.

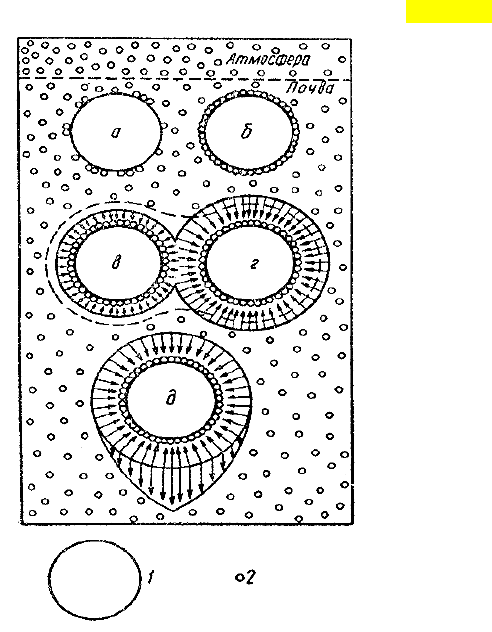

Вода в зоне аэрации находится в следующих состояниях (см.

рис. 6.2):

а) водяной пар;

б) гигроскопическая вода находится на поверхности частиц

грунта в виде отдельных молекул. Образуется в результате смачивания

92

или поглощения пара. Гигроскопическая вода не может передвигаться

и может только превращаться в пар;

в) пленочная вода в виде пленок различной толщины

обволакивает частицы грунта. Может перемещаться с частицы на

частицу, направление перемещения не зависит от силы тяжести.

г) свободная вода находится либо в капиллярно-подвешенном

состоянии, либо медленно продвигается вниз (просачивается,

инфильтруется). Если в зоне аэрации имеются небольшие линзы или

прослойки водоупорных грунтов (глина, суглинок), свободная вода

скапливается на них, образуя так называемую верховодку (см. рис. 6.3).

Рис. 6.2. Схема видов воды в грунтах: 1 – частицы грунта;

2 – молекулы воды в виде пара; а – частицы с неполной гигроскопичностью;

б – частицы с максимальной гигроскопичностью; в, г – частицы с пленочной

водой (вода движется от частицы г к частице в, окруженной более тонкой

пленкой воды); д – частица с гравитационной водой

93

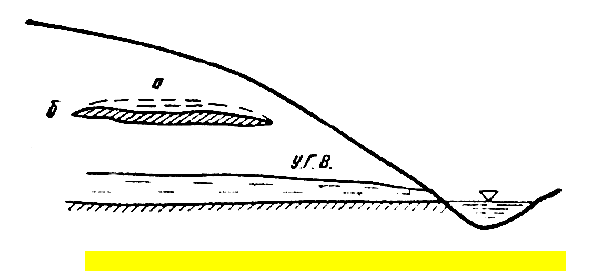

Неглубокое залегание и отсутствие сверху защитного

водоупорного слоя обуславливает сезонный характер верховодки и ее

полную зависимость от климатических условий. Также, к верховодке

вполне можно отнести и поверхностные воды, скапливающиеся в почве

и низинах (в том числе – обычные лужи), которые образуются в период

избыточного увлажнения (например, после продолжительных дождей

или таяния снегов).

Рис. 6.3. Верховодка а над линзой водоупорных пород б в зоне аэрации.

Само название - зона насыщения говорит о том, что в этой зоне

вся толща грунтов находится в состоянии полного водонасыщения. Все

поры, трещины, пустоты в грунте заполнены водой.

В зоне насыщения инфильтрационные воды делятся на

следующие типы: грунтовые воды, трещинные воды, карстовые воды,

напорные (артезианские) воды.

Грунтовые воды – это воды первого от поверхности постоянно

существующего водоносного горизонта в пористых водопроницаемых

породах (песок, гравий, галечник). Снизу горизонт ограничен слоем

водоупорных пород, сверху – уровнем грунтовых вод. Иногда вместо

термина уровень грунтовых вод употребляют термины зеркало или

скатерть грунтовых вод. Непосредственно над УГВ возникает

капиллярная оболочка (или кайма). Мощность капиллярной оболочки в

различных грунтах различна: в несвязных грунтах (песках) она

составляет около 0,5м, в связных грунтах – до 1-2м, в глинах,

теоретически, может достигать 6-12м (см. рис. 6.4).

Характерные особенности грунтовых вод:

- они безнапорные (то есть, имеют свободную поверхность

воды);

- область их питания совпадает с областью распространения,

(горизонт не имеет водоупорной кровли, где вода просачивается, там

она и находится);

94

- режим грунтовых вод зависит от географических условий

местности (метеорологических факторов). Поэтому колебания уровня

грунтовых вод носят сезонный характер.

- грунтовые воды связаны с поверхностными водами. Они либо

питают поверхностные воды, либо питаются за их счет (иногда – оба

варианта одновременно или поочередно в разные сезоны).

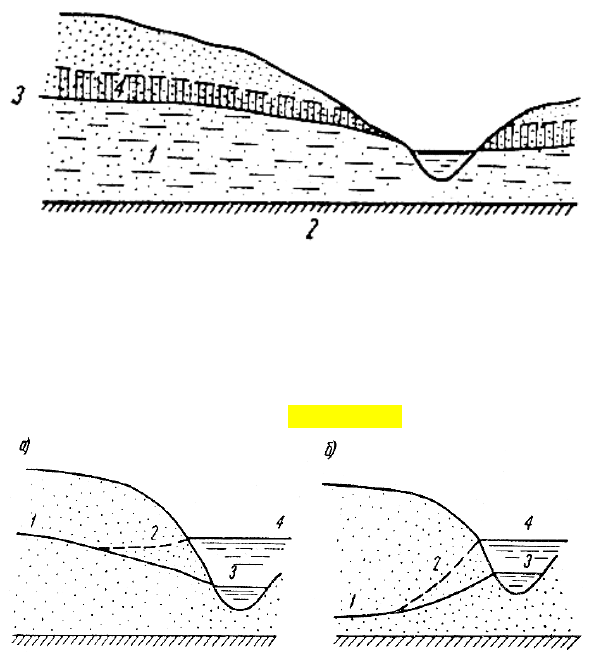

Рис. 6.4. Схема залегания грунтовых вод: 1 – грунтовые воды; 2 – водоупор; 3

– уровень грунтовых вод; 4 – зона капиллярного поднятия.

В период весеннего паводка происходит так называемый подпор

грунтовых вод русловыми водами рек, то есть, грунтовые воды

питаются за счет поверхностных. После окончания паводка и

установления уровня вод в поверхностном водотоке (реке), грунтовые

воды питают воды поверхностные (см. рис. 6.5).

Рис. 6.5. Различные случаи соотношения поверхностных и грунтовых вод:

а – грунтовые воды питают реку; б – грунтовые воды питаются из реки;

1 – положение уровня Г.В. в обычных условиях (до подпора);2 – положение

уровня Г.В. после подпора их паводковыми водами;3 – уровень реки в межень; 4

– уровень реки в половодье.

95

С точки зрения строительства, соотношение поверхностных вод

(рек) и грунтовых особо важно, потому что эрозионная сеть (долины

рек, овраги и т.п.) одновременно является природной дренажной

сетью (от слова «дренаж» – разгрузка), определяющей положение УГВ

(см. рис. 6.6).

Поверхность горизонта грунтовых вод (УГВ), как правило,

повторяет рельеф поверхности Земли. Например, УГВ в берегах реки

так же опускается в сторону русла, как и сами береговые склоны.

Рис. 6.6. Положение уровня грунтовых вод в зависимости от степени их

дренирования: а – при глубоком врезе эрозионной сети; б – при неглубоком

врезе эрозионной сети; 1 – положение уровня грунтовых вод до дренирования;

2 – положение уровня грунтовых вод после дренирования.

Однако иногда это соответствие нарушается, и, в отдельных

случаях, поверхность водоносного горизонта может быть направлена в

сторону, противоположную уклону поверхности. Это вязано с

особенностями геологического строения (наличием водоупорного слоя

с особыми элементами залегания).

Знание режима грунтовых вод исключительно важно для

строительства. Если проводить изыскания стройплощадки в

засушливый период, УГВ будет на значительной глубине; можно

спроектировать сооружение без учета влияния грунтовых вод. А при

строительстве, в дождливый период, в котловане может «неожиданно»

появиться вода.

Трещинные воды - это разновидность грунтовых вод,

обладающая рядом особенностей, связанных со средой, в которой

находятся эти воды. Грунтовые воды циркулируют в порах

крупнообломочных грунтов (галька, гравий, песок), а трещинные воды

приурочены к трещинам в скальных горных породах.

В обломочных грунтах поры сообщаются между собой в

различных направлениях и образуют равномерную сеть ходов, по

которым грунтовые воды циркулируют во всем объеме грунта.

96

Трещины в горных породах, обычно, не образуют сплошных

сообщающихся ходов, поэтому трещинные воды образуют в горных

породах водоносные горизонты, форма которых зависит от типа

трещиноватости и формы тектонических структур. В связи с этим,

характеристика водопроницаемости трещиноватых пород изменяется и

в вертикальном и в горизонтальном направлениях.

Карстовые воды. Когда подземные воды движутся в трещинах

легкорастворимых горных пород (гипс, известняк), то они со временем

образуют карстовые пустоты – каналы крупных размеров, вследствие

растворения породы движущимися водами. Процесс растворения

происходит неравномерно, поэтому образуется сложная система

подземных полостей, пещер и каналов. Воды в этих полостях

называются карстовыми. При наличии мощной и широко

распространенной толщи закарстованных горных пород, может

образоваться сложная многоярусная сеть карстовых пещер

протяженностью во многие десятки километров (Кунгурская пещера в

России, Мамонтова пещера в США). Иногда в пещерах образуются

подземные озера, а по каналам текут карстовые реки.

Так как карстовые каналы имеют большое сечение,

поглощаемые с поверхности атмосферные осадки передвигаются по

ним очень быстро. Поэтому для карстовых вод характерны резкие

колебания уровня: резкое повышение в период обильных осадков и

такое же резкое истощение в засушливый период.

Напорными (артезианскими) называются воды, приуроченные к

водоносному пласту, который заключен между двумя водоупорными

пластами (см. рис. 6.7). Их образование связано с тектоническими

структурами (чаще всего с тектоническими впадинами – синеклизами,

синклинальными складками и с разрывными нарушениями).

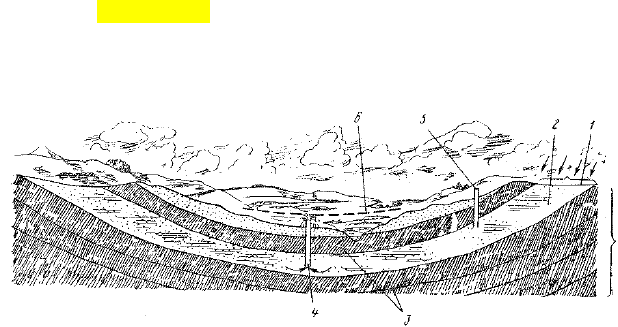

Рис. 6.7. Схема залегания артезианских вод: 1 – область питания; 2 –

водоносный слой; 3 – водонепроницаемые слои; 4 – самоизливающаяся

97

скважина; 5 – скважина, в которой напорная вода не изливается; 6 –

пьезометрический уровень напорных вод.

Напорные воды водоносного пласта испытывают

гидростатическое давление, обусловленное разностью уровней в

областях питания и выхода (разгрузки) пласта. Прямая линия,

соединяющая эти уровни, называется линией пьезометрического

уровня. Если вскрыть такой водоносный слой буровой скважиной, то

вода поднимется по скважине выше кровли пласта (до линии

пьезометрического уровня), а в некоторых случаях – будет

фонтанировать.

Элементы напорного (артезианского) горизонта:

область питания это площадь, в пределах которой

происходит инфильтрация атмосферных осадков. Просочившаяся вода

идет на формирование или пополнение запасов воды артезианского

горизонта. Часто напорные воды формируются за счет грунтовых вод.

область разгрузки это участок, где артезианская вода

выходит на поверхность в виде восходящих ключей. Иногда область

разгрузки артезианских вод является областью питания грунтовых вод.

Область питания напорных вод не совпадает с областью их

разгрузки.

Артезианские воды, в отличие от вод грунтовых, обычно

залегают на больших глубинах и имеют колоссальные площади

распространения. В глубоких и обширных артезианских бассейнах с

относительно малой областью питания водообмен происходит крайне

медленно. В глубоких частях бассейна накапливаются «старые» воды

повышенной минерализации. Так образовались и знаменитые

минеральные воды – Нарзан, Боржоми и т.п. Если же область питания

велика по сравнению с площадью распространения, водообмен

происходит интенсивно, артезианские воды пресные (например, в

Подмосковье).

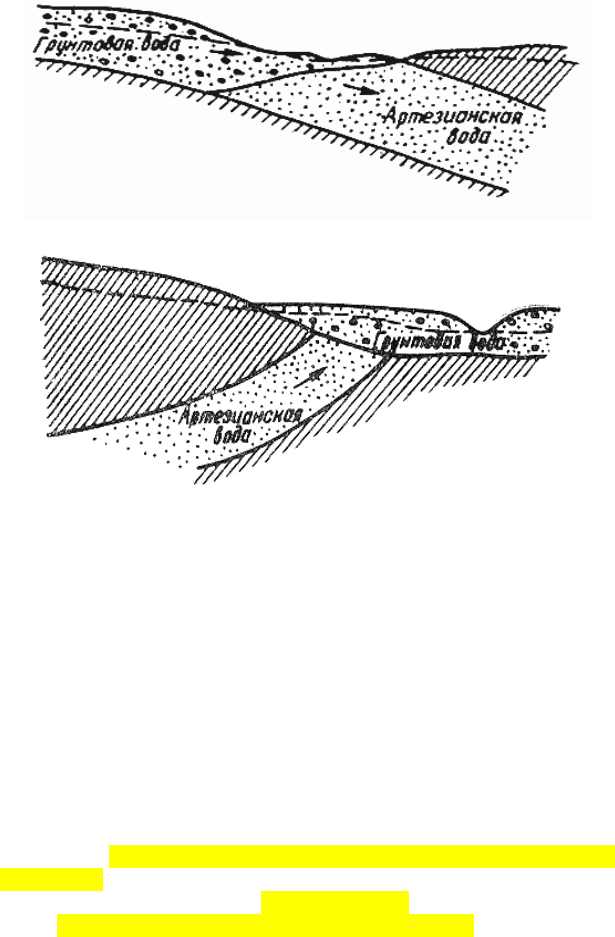

У многих артезианских бассейнов нет видимой области

разгрузки, но при этом существует интенсивный водообмен (см. рис.

6.8, 6.9). Это обычно связано с дренированием горизонта

артезианских вод речной долиной и имеет большое значение для

искусственного водохранилища на этой реке.

98

Рис. 6.8. Схема питания артезианских вод грунтовыми.

Рис. 6.9. Схема питания грунтовых вод артезианскими.

Глава 2. Химический состав подземных вод

Химический состав подземных вод обычно меняется в

зависимости от времени года (за исключением глубоких артезианских

бассейнов).

Подземные воды обычно используются для целей питьевого,

технического водоснабжения и ирригации. В строительстве знание

химизма подземных вод необходимо для определения степени их

агрессивности по отношению к тем или иным строительным

материалам (например, к бетону), а в гидротехническом строительстве,

также и к горным породам и минералам.

Реакция воды оценивается по показателю концентрации в воде

водородного иона. Любая природная вода содержит какое-то

количество диссоциированных водородных ионов Н

+

и гидроксил-

ионов ОН

-

:

Н

2

О ↔ Н

+

+ ОН

–

В нейтральной воде количество ионов Н=ОН. На каждые 10

миллионов молекул Н

2

О приходится один ион Н

+

.

99

Таким образом, концентрация ионов Н

+

для абсолютно чистой

нейтральной воды составляет 10

-7

. Эта величина обозначается рН:

рН=7 – нейтральная вода; рН<7 – кислая вода; рН>7 – щелочная вода

(рН=0 – кислота в нормальном растворе; следовательно, чем меньше

рН, тем более кислая и агрессивная вода).

Жесткость воды обусловлена присутствием солей Ca и Mg.

Жесткость измеряется в градусах или в миллиграмм-эквивалентах на

литр. За единицу жесткости принимают 1 мг-экв Са, то есть 20,04 мг

Са на 1л воды.

Содержание свободной углекислоты (СО

-

) в воде должно

соответствовать равновесию содержащихся в воде соединений HCO

3

и

CaCO

3

. Если в воде избыток ионов СО

-

, то при соприкосновении такой

воды с материалом, содержащим CaCO

3

, например – бетон, горные

породы и минералы (известняк, кальцит) происходит растворение

CaCO

3

. Та часть свободной углекислоты, которая расходуется на эту

реакцию, называется агрессивной углекислотой.

Содержание сульфат – иона SO

4

2-

в количестве свыше 200мг/л,

делает воду агрессивной по отношению к бетону (сульфатная

агрессивность). В порах бетона образуются кристаллы гипса

(CaSO

4

.

2H

2

O) или так называемой цементной бациллы

(сульфоалюминий кальция) из извести, входящей в состав бетона. При

образовании (росте) этих кристаллов бетон разрушается, так как их

объем больше объема первоначального материала соответственно в 2 и

2,5 раза.

Наличие органических соединений, вкус, цвет и так далее –

определяется для питьевой и технической воды.

Глава 3. Законы движения подземных вод

Большинство задач инженерной геологии (гидрогеологии),

связано с необходимостью установить степень водоносности того или

иного пласта (горизонта).

Введем понятие расход потока (или его дебит): расходом

(дебитом) потока называется объем воды, проходящий через

некоторое сечение в единицу времени. Единицы измерения величины

дебита: л/сек, м

3

/сек.

vwq

,

где w – площадь сечения пласта;

v – скорость фильтрации (по всему сечению пласта).

100

Очевидно, что скорость v не является истинной, поскольку мы ее

отнесли ко всему сечению пласта, а вода течет только по пустотам

(порам) между частицами грунта.

Истинная скорость потока

0

v

n

v

,

где n – пористость; при этом v

o

всегда больше, чем

v.

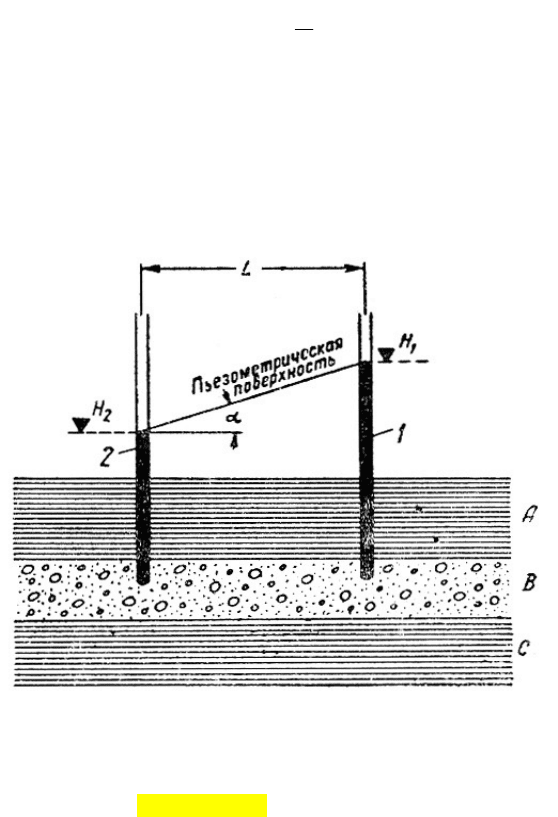

§ 1. Связь расхода и напора подземного потока

Рассмотрим гидравлический режим напорного подземного

потока.

Рис. 6.10. Гидравлические элементы напорного подземного потока.

Поток движется в водоносном пласте В (сложенном песчано-

гравийным грунтом), перекрытом и подстилающимся водоупорными

пластами А и С (см. рис. 6.10). На расстоянии L друг от друга в

водоносный пласт заложены трубы (на практике это обычно буровые

скважины). Эти трубы называются пьезометрическими или просто